We found 389642 price guide item(s) matching your search

There are 389642 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

389642 item(s)/page

Zwei Objekte im historisierenden StilMaximale Höhe: 21,5 cm.Frankreich, 19. Jahrhundert.Im Stil Retour d‘Egypte bzw. im Goût grec-Stil gestaltete Objekte. Einmal als Brûle Parfum: Ein dreibeiniges griechisierendes Objekt mit Steckdeckel zeigend mit à jour gearbeiteten Sternformen im Deckel in Bronze. Einmal ein in Terrakotta eingefärbtes glasiertes kanopenähnliches Gefäß mit Unterteller und Steckdeckel mit ägyptisierenden reliefierten Szenen. (13803527) (13))

NarzissHöhe: 36,5 cm.Italien, 19. Jahrhundert.Auf profiliertem Rundsockel in dunkel patinierter Bronze der stehende Narziss als unbekleideter Jüngling mit Widderfell (Nebris) über der linken Schulter. Nach der flavischen Bronzestatue nach hellenistischem Vorbild aus Pompeji. (13803095) (13))

Paar Empire-AthéniennesHöhe: 45 cm. Durchmesser: 28 cm.Keine für uns erkennbaren Marken.Frankreich, um 1810.Bronze, gegossen, dunkel patiniert, ziseliert und teilvergoldet. Über runder Basis mit Pilastervorsätzen, drei Hermen um einen Altarbaluster mit Zierflamme angeordnet, mit den Schwingen eine auskragende reliefverzierte Schale tragend.Provenienz:Christie‘s New York, 10. April 2018, Lot 100, mit Datierung um 1810. (1380235) (13))

Paar Empire-LeuchterHöhe: ca. 31,2 cm.Paris, um 1810.Ein außergewöhnlich fein gearbeitetes Paar Empire-Kerzenstöcke. Bronze, feuervergoldet. Auf rundem Standfuß, dekoriert mit einer Ritterrüstung und Kriegstrophäen, sich verjüngender Schaft mit Füßen und drei Köpfen, die die Tülle tragen. Die Attribute auf dem Standfuß sowie die Bearbeitung der Frauenköpfe mit Harnisch und Helm weisen auf eine Identifizierung mit der Minerva, die Göttin des Verteidigungskrieges, hin. Glanzgold und Mattgold alternieren. Vasenförmige Tülle mit abnehmbarer Tropfenschale, verziert mit geprägtem geometrischen Muster.Literatur:Vgl. Hans Ottomeyer, Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, München 1986, S. 326, Tafel 5.1.6. (1381822) (1) (10))

BronzefigurHöhe: 29 cm.Frankreich oder Italien, 19. Jahrhundert.Bronze, gegossen, dunkel patiniert. Nach der Antike gestaltete Standfigur auf glockenförmigem Stand mit ornamentaler Zier. Die in C-Bogen geschwungene Figur des Bacchus, eine Schlange haltend, aus der eine Halterung für ein Gefäß entwächst. Patina stellenweise berieben. (13803535) (13))

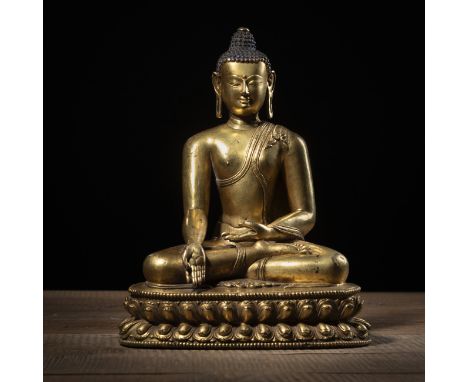

Bronze des AmoghasiddhaTibet, 15. Jh.H. 21,5 cmIn vajrasana auf einem Lotussockel sitzend, die rechte Hand in Abhayamudra, während die linke auf dem Schoß ruht, in Dhoti, mit Juwelen geschmückt, mit heiterem Gesichtsausdruck, das Haar zu einem Dutt gekämmt und mit einem Diadem gesichert, wieder versiegelt.Aus einer alten deutschen Privatsammlung, gesammelt zwischen 1950 und 1987, Sammlungsnummer BT 106 - Etwas best. und berieben, minim. rep.

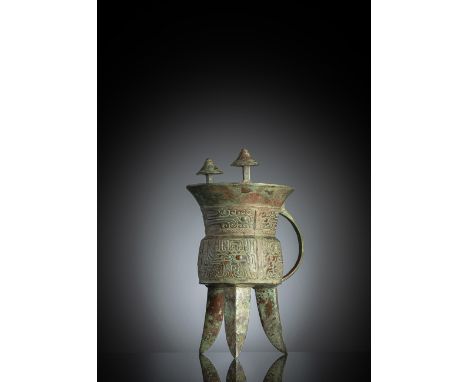

Dreibeinige Ritualbronze 'Jia'China, wohl Shang-DynastieH. 31,1 cmBronze gegossen, mit gleichmäßig graugrüner Patina, auf drei scharfkantigen, viereckigen leicht nach außen ausgestellten Beinen, mit auf der Wandung umlaufendem 'Taotie'-Dekor und schirmförmigen Handhaben auf der Mündung.Aus der Sammlung Zeileis, in den 1980er und 90er Jahren gesammeltPubliziert in: Friedrich Georg Zeileis, 'Von Shang bis Qing, Dreieinhalb Jahrtausende Chinesische Bronze', Gallspach, 1999, Nr. 4, S. 8-11 - Vgl.: Sotheby's New York, 21. September 2021, Lot 4; Christie's New York, 20. September 2013, Lot 1453 - Rest. Bruchstelle am Rand

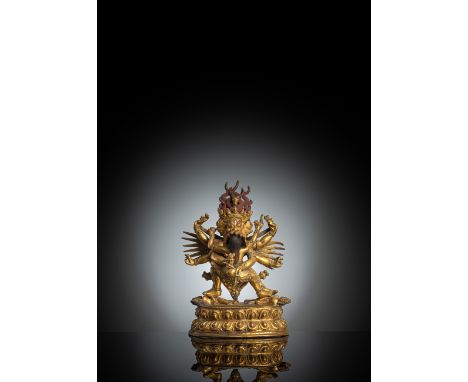

Feuervergoldete Bronze des SadbhujamahakalaTibeto-Chinesisch, ca. 19. Jh.H. 21 cm (25,5 cm m. S,)In Pratyalidhasana auf einer separaten Gusssohle stehend, die aus einem auf dem Lotussockel liegenden Elefanten besteht, dessen Rüssel sich über den Sockel wölbt, seine sechs Arme strahlenförmig um seinen Körper herum, die Hände halten Karttrika, Damaru, Elefantenhaut, ursprünglich den Pascha und einen blutgefüllten Kapala, er trägt einen Rock aus Tigerfell, ein Tuch um seine Schultern, sein Gesicht zeigt einen zornigen Ausdruck mit hervortretenden Augen unter buschigen Augenbrauen, einen offenen Mund mit einer doppelten Reihe von Zähnen und Reißzähnen, verlängerte Ohrläppchen mit Ohrschmuck und eine rot gefärbte, flammende Frisur, die mit einem Diadem gesichert ist, das an der Vorderseite mit Totenköpfen besetzt ist, die perlenbesetzte Quasten aufweisen, unverschlossen.Deutsche Privatsammlung, erworben vor 2007 - Berieben, Attribute teils verloren

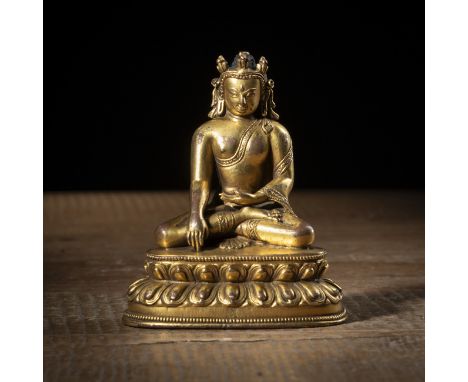

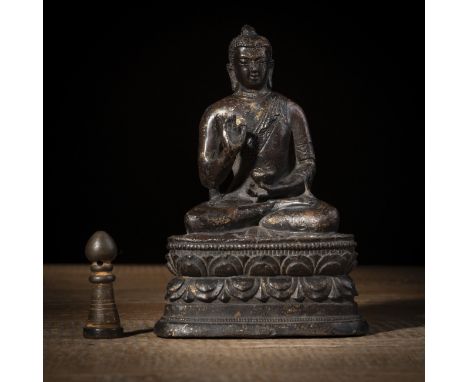

Feuervergoldete Bronze des BuddhaTibet, wohl 15. Jh.H. 10,7 cmIn Vajrasana auf einem Lotossockel sitzend, die rechte Hand im Bhumisparhsamudra gesenkt, die linke auf dem Schoß ruhend, in diaphanem Mönchsgewand, dessen Saum mit einem Blattmuster beschnitten ist, das Gesicht mit heiterem Ausdruck, die Augen unter gewölbten, in den Nasensteg auslaufenden Augenbrauen gesenkt, hochgezogene Urna, lächelnde Lippen, verlängerte Ohrläppchen, blaue Lockenfrisur, die sich in die Uschnisha fortsetzt und mit einem dreiblättrigen, mit Bändern geschmückten Diadem gesichert ist, gesiegelt, die Rückseite des Lotossockels rot lackiert.Aus einer alten europäischen Privatsammlung, erworben vor 1995 - Minim. berieben

‚Das Kostbare Pferd‘ (tib. rta-mchog rin-po-che)Sino-Tibetisch, 18. Jh.H. 6,6 cmEin Chakravartin besitzt sieben wertvolle Kostbarkeiten: die Königin, den Minister, den General, den kostbaren Elefanten, das kostbare Pferd, das kostbare Juwel und das Rad. Das kostbare Pferd ist mit Wunderkräften ausgestattet, es galoppiert wendig und ohne Anstrengung. Weder störendere Hindernisse noch Geräusche können das Pferd erschrecken. Mit seinen elastischen Hufen vermag es seinen Reiter, den Chakravartin, lautlos, wie auf Wolken, zu tragen. Das Fell des Pferdes wird weiß dargestellt, und es trägt auf seinem Rücken ein Juwel, oder eine Schatzvase mit einem Juwel, das überallhin Glück und Segen verbreitet. Bronze.Ehemals aus einer deutschen Privatsammlung, vor 2007 erworben - Etwas berieben

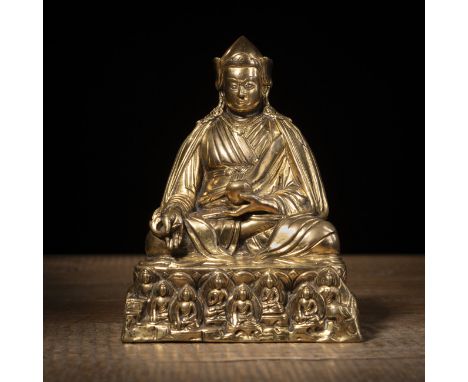

Bronze des Than.ston.rgyal.poTibet, 19. Jh.H. 14,9 cmMit gekreuzten Beinen auf dem Lotussockel sitzend, die rechte Hand hält die Eisenkette, die linke die Vase, er trägt verschiedene Gewänder, sein Gesicht zeigt einen strengen Ausdruck und sein Haar ist zu einem Dutt gekämmt, versiegelt.Aus einer alten und bedeutenden deutschen Privatsammlung, gesammelt zwischen 1950 und 1987, Sammlungsnummer C 14Veröffentlicht: U. Toyka-Fuong, Ikonographie und Symbolik des tibetischen Buddhismus, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1987, C 14, S. 42 und 43 - Minim. Altersspuren

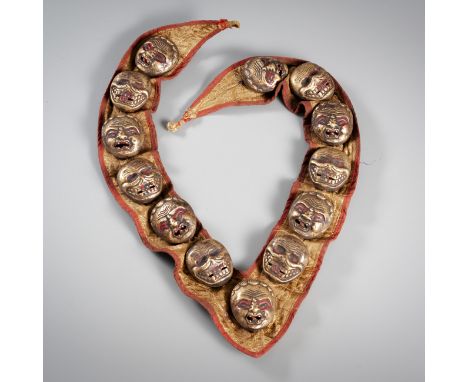

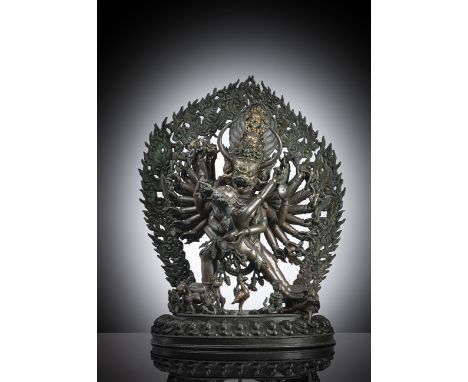

Große Bronze des VajrabhairavaTibet, 19./ 20. Jh.H. 65 cmIn pratyalidhasana auf einem separaten Gusssockel stehend, der aus verschiedenen Gottheiten und Tieren besteht, die auf dem Lotussockel ruhen, vor einer großen Mandorla mit flammenförmigen Zierelementen. Mehrarmig , strahlenförmig um seinen Körper verlaufend umarmt er mit seinen Hauptarmen seine Gefährtin, in den zusätzlichen Händen hielt er ursprünglich die Karttrika und Kapala und weitere Attribute. Ihn kleidet lediglich ein Schurz, der mit einer Mala aus abgetrennten Köpfen, mit Juwelen besetzt wurde. Sein Kopf besteht aus neun verschiedenen Gesichtern, die um und über dem zentralen Stierkopf angeordnet sind und einen zornigen Ausdruck mit großen Augen unter buschigen Augenbrauen, Schnauze, offenem Mund, einem Paar gespitzter Ohren und gebogenen Hörnern und einer flammenden Frisur zeigen. Spuren von Kaltvergoldung.Aus einer alten deutschen Privatsammlung, gesammelt zwischen 1960 und 1995 - Minim. berieben, partiell kleine Best.

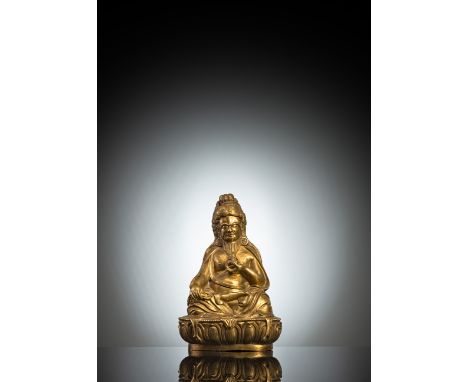

Bronze, wohl Sitapatra auf einem feuervergoldeten ThronTibet, 18. Jh.H. 10/ 21 cmIn vajrasana sitzend, die rechte Hand in Form von abhayamudra auf dem rechten Knie ruhend, während die linke vor der Brust erhoben ist, trägt sie einen fein mit teils vergoldeten Rankenwerk eingelegten Sari, ein Tuch um den Körper schwebend, das Gesicht mit strengem Ausdruck, die Frisur nach hinten gekämmt, eine große Locke auf der rechten Schulter bildend und mit einem Diadem gesichert, auf einem zugehörigen Thron aus Goldbronze sitzend.Aus einer alten und bedeutenden deutschen Privatsammlung, gesammelt zwischen 1950 und 1987, Sammlungsnummer C 87Veröffentlicht: U. Toyka-Fuong, Ikonographie und Symbolik des tibetischen Buddhismus, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1987, C 87, S. 214 und 215 - Altersspuren

Rituelles Blasinstrument aus einer weissen Seeschnecke (tib. dung dkar)Tibet, Mundstück 18. Jh.L. 22,8 cmDiese Instrumente werden meist paarweise in den Morgenstunden geblasen, um die Mönche und Tempelinsassen zum morgendlichen Gebet herbeizurufen, aber auch bei anderen rituellen Anlässen finden sie Verwendung. Der geblasene Ton wird als die Stimme des Dharma bezeichnet. Das Mundstück dieses Instruments ist sehr aufwändig und kunstvoll gearbeitet. Unmittelbar über dem eigentlichen Mundstück befinden sich mehrere bänderartige Reihen mit sorgsam gearbeiteten Blütenornamenten, den unteren Abschluss bildet ein Lotosblätterkranz, den oberen Kranz umwinden zwei mit Perlen spielende Drachen. Schneckengehäuse, Mundstück: Bronze gegossen, feuervergoldet, der Schalltrichter fehlt.Alte deutsche Privatsammlung, zwischen 1960 und 1995 gesammelt Vgl. Michael Henss, Buddhist Ritual Art of Tibet, A Handbook of Objects and ceremonial Furnishings in the Tibetan Temple; Arnoldsche 2020; XII, S.289 ff - Minim. besch.

Stupa aus BronzeTibet, ca. 14. Jh.H. 15 cmDer Stupa mit einem gewölbten Körper, der mit einem doppelten horizontalen Grat versehen ist, steht auf einem blütenförmigen Sockel, der von der quadratischen Harmika überragt wird, die sich in den konisch geformten Schirmteil fortsetzt, der aus dreizehn Exemplaren besteht und die Lotosknospe trägt, unverschlossen.Ehemals aus einer deutschen Privatsammlung, erworben vor 2007 - Etwas best., berieben

Feuervergoldete Bronze des Ma-Gcig Lab-SgronTibet, 15. Jh.H. 11,2 cm (o.S.)In tänzerischer Haltung stehend, mit der erhobenen rechten Hand die Trommel haltend, während die linke die Kapala stützt, nackt bis auf einen Knochenschurz, mit Juwelen besetzt, das kaltvergoldete Gesicht mit strengem Ausdruck, das Haar zu einem Dutt gekämmt und mit einem Diadem gesichert, auf Holzsockel montiert.Aus einer alten und bedeutenden deutschen Privatsammlung, gesammelt zwischen 1950 und 1987, Sammlungsnummer C 94Veröffentlicht: U. Toyka-Fuong, Ikonographie und Symbolik des tibetischen Buddhismus, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1987, C 94, S. 230 und 231 - Berieben, Altersspuren

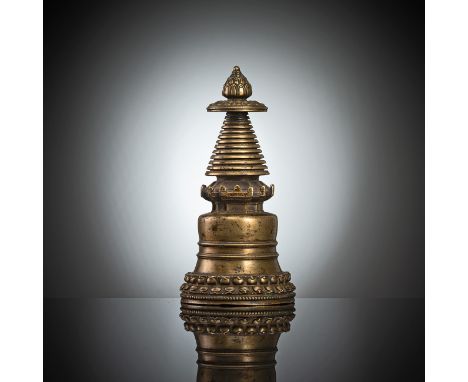

Stupa aus BronzeTibet, 13./ 14. Jh.H. 21 cmDer Stupa steht auf einer doppelten Reihe von Lotusblättern, die von dem kuppelförmigen Reliquienhalter überragt werden, der die quadratische Harmika trägt, die sich in den spitz zulaufenden Schirm fortsetzt und von einer Lotusknospe gekrönt wird, versiegelt.Aus einer alten und bedeutenden deutschen Privatsammlung, gesammelt zwischen 1950 und 1987, Sammlungsnummer RT 39 - Geringe Gebrauchsspuren

Feuervergoldete Bronze des HevajraTibet, 20. Jh.H. 20,8 cmIn Alidhasana auf verschiedenen, auf dem Lotussockel liegenden Figuren stehend, die Arme strahlenförmig um den Körper gelegt, jede Hand hält einen Kapala, der eine Gottheit oder ein Tier stützt, die Hauptarme umarmen auch seine Gefährtin Nairatmya, die kaltvergoldeten Gesichter zeigen ernste Mienen und die blaue Frisur mit dem Vishvavajra-Emblem, wieder verschlossen.Aus einer alten und bedeutenden deutschen Privatsammlung, gesammelt zwischen 1950 und 1987, Sammlungsnummer C 54Veröffentlicht: U. Toyka-Fuong, Ikonographie und Symbolik des tibetischen Buddhismus, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1987, C 54, S. 134 und 137 - Leichte Gebrauchsspuren

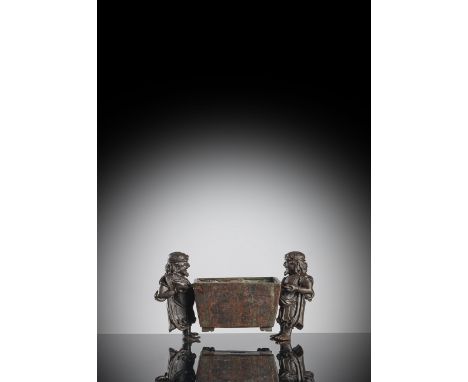

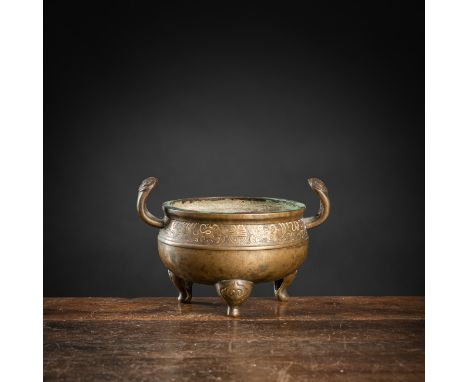

Vier Bronze-Weihrauchbrenner mit Henkeln, eine Schale mit Drachenrelief und ein Deckel mit Hirsch-KnaufChina und Japan, gemarkt u.a. Xuande, Qing-Dynastie/Meiji-PeriodeD. 9,5 - 27 cmAus einer alten Bayerischen Privatsammlung, seit den 1960er Jahren gesammeltPart. berieben, minim. besch., zwei kleine Gefäße mit passenden Deckel und Sockel aus Holz

Feuervergoldete Bronze CakrasamvaraTibet, 17. Jh.H. 14,8 cmIn alidhasana stehend, Vajravarahi mit seinen Hauptarmen umarmend, die Hände halten Vajra und Ghanta, die anderen Arme strahlenförmig um seinen Körper, er trägt einen Schurz, verschiedene Malas, seine vier Gesichter zeigen verschiedene Ausdrücke und seine Gefährtin hält Karttrika und Kapala, Holzsockel.Aus einer alten und bedeutenden deutschen Privatsammlung, gesammelt zwischen 1950 und 1987, Sammlungsnummer C 48Veröffentlicht: U. Toyka-Fuong, Ikonographie und Symbolik des tibetischen Buddhismus, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1987, C 48 und C 48 a, S. 120 , 121 und 123 - Berieben, etwas best.

Gürtelhaken aus feuervergoldeter Bronze mit Taotie-MaskenChina, Zeit der Streitenden ReicheL. 17,3 cmDer Körper des Gürtelhakens besteht aus einem dreifach kannelierten Schaft, an dessen vorderem Ende nach einer glatten Querrille eine große, plastisch ausgeformte Maske sitzt, während die kleinere Maske am anderen Ende in den eigentlichen Haken übergeht, der seinerseits in einen kleinen Drachenkopf mündet. Der Knopf an der Rückseite sitzt, wie damals meist üblich, am Übergang vom ersten zum zweiten Drittel des Schaftes.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben in den frühen 1990er Jahren bei E. & J. Frankel in New York, laut Angaben aus einer alten New Yorker Privatsammlung, in den 1920er Jahren gesammeltPubl. Zeileis: "Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesische Bronze", 1999, Nr. 130, S. 338Rep. Bruchstelle unterhalb einer Maske

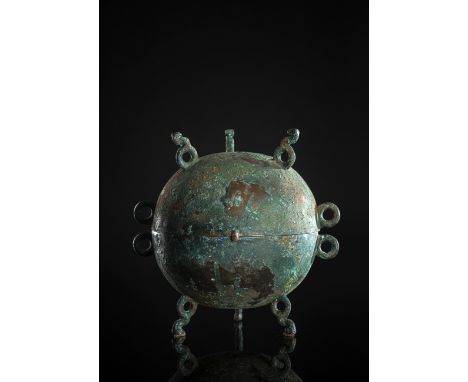

Kugeliges Deckelgefäß vom Typ 'dui' mit InschriftChina, Zeit der Streitenden Reiche, ca. 4. Jh. v. Chr.H. 24,8 cmDer Typus des aus zwei einander gleichen Teilen zusammengesetzten Speisegefäßes dürfte erst gegen Ende der Frühling und Herbst Periode im sechsten vorchristlichen Jahrhundert in Gebrauch gekommen sein. Es ist mit stark stilisierten Drachen in ringartig geformten Griffen auf dem Deckel und dem Stand versehen. Daneben zeigt jede der beiden Schalen zwei zusätzliche einfache, gleichfalls ringförmige, einander gegenüber stehende Griffe nahe dem nicht gekehlten Rand. Um den Deckel fixieren zu können, sitzen an seinem Rand drei kleine überragende Halterungen, die ihn sicher darauf verankert. Nur der als Deckel dienende Teil trägt eine aus vermutlich zweiunddreißig (oder vielleicht auch mehr) Schriftzeichen bestehende Inschrift, die jedoch durch die teilweise beträchtlichen Verkrustungen überdeckt wird und folglich nur erschwert lesbar erscheint. Bronze gegossen in zwei Teilen, große Bereiche körnig bläulich und grün verkrusteter Versinterungen und rief dunkelrotbraune Patina an jenen Stellen, wo das Metall keine Verkrustungen aufweist.Bedeutende österreichische Privatsammlung, laut Aufzeichnungen in den 1990er Jahren erworbenPubl. Zeileis 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesischer Bronze', 1999, Nr. 83, S. 242 - 243Vgl. ein ähnliches Bronze-Dui aus der Zeit der Streitenden Staaten, das 1965 aus dem Grab Nr. 1 in Wangshan, Jiangling, ausgegraben wurde und sich heute in der Sammlung des Provinzmuseums Hubei befindet, ist in Pre-Qin Civilization in the Jiangshan Region, Hongkong, 1999, S. 110, Nr. 72 abgebildet. Ein weiteres Beispiel ist abgebildet bei Kao Jen-chun, Masterworks of Chinese Bronzes in the National Palace Museum, Taipei, 1973, Nr. 18; vgl. auch ein ähnliches Dui, angeblich aus Anhui Shou Xian Zhujiaji, 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr., abgebildet bei J. So, Eastern Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections, New York, 1995, S. 69, Abb. 126Etwas berieben, partiell korrodiert

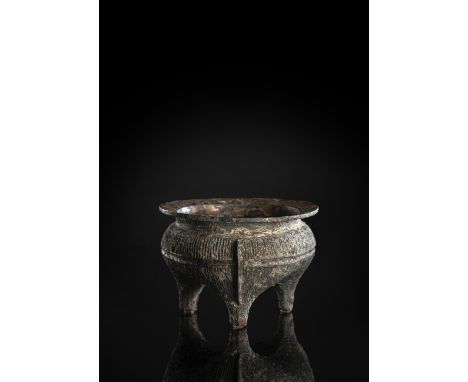

Dreibeiniges Bronzegefäß vom Typ 'li'China, Westliche Zhou-DynastieD. 16 cmDer dreipassige Korpus steht auf drei hufförmigen Füßen und ist an den Seiten mit erhabenen vertikalen Linien versehen, die durch schlichte horizontale Streifen und schmale Flansche unterteilt sind.Bedeutende österreichische Privatsammlung, laut Aufzeichnungen der Galerie Asboth, Wien in den 1990er Jahren aus einer alten Wiener Privatsammlung erworbenPubl. Zeileis 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesische Bronze', 1999, Nr. 15, S. 44 - 45Li mit gestreifter Dekoration wurden von Töpferprototypen inspiriert und waren während der mittleren bis späten westlichen Zhou-Dynastie beliebt. Ein Satz von fünf ähnlichen Li-Gefäßen mit Wei Bo-Inschriften wurde in einem Hort im Dorf Zhuangbai, Kreis Fufeng, Provinz Shaanxi, gefunden und von Wu Zhenfeng in Shangzhou qingtongqi mingwen ji tuxiang jicheng (Complete Collection of Inscriptions and Images of the Shang and Zhou Bronzes), Bd. 6, Shanghai, 2012, S. 85-89, Nr. 2702-2706, abgebildet. Die Wei Bo li haben schlankere Beine und größere Proportionen als die vorliegenden li und können durch die Inschrift in den letzten Teil der mittleren westlichen Zhou-Dynastie datiert werden.Vergleiche ähnliche Beispiele, die aus Fundstätten der mittleren westlichen Zhou-Dynastie in der Provinz Shaanxi ausgegraben wurden, abgebildet in Jessica Rawson, Western Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections, Bd. IIB, Washington, D.C., 1990, S. 322-323, Abb. 27. 2 und 27.4. Vergleiche auch eine li von ähnlicher Größe und Gestaltung aus den Arthur M. Sackler Collections, abgebildet ebd., S. 330-331, Nr. 27Rand berieben, teilweise korrodiert

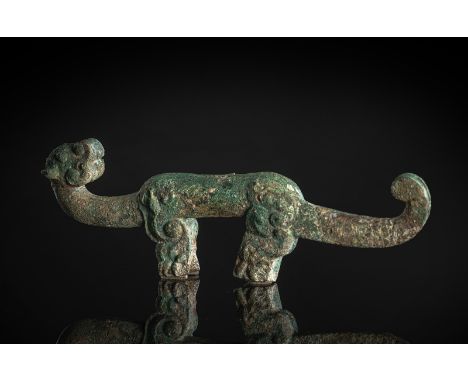

Großer Griff in Tierform aus malachitfarben korrodierter BronzeChina, östliche Zhou-Dynastie, wohl Frühling und Herbst Periode 722-481 v.Chr.L. 33,8 cmDas langgestreckte, stark stilisierte Tier steht fest auf relativ kurzen und stämmigen Beinen, die mit spiraligen Locken besetzt sind und in spitzen Krallen enden, es wendet seinen auf langem Hals sitzenden Kopf rückwärts, sein langgestreckter Schwanz ist am Ende eingerollt. Die kleinen, spitzen Ohren gleichen Hörnern, die kugeligen Augen wirken aufgesetzt und die Schnauze wird über dem Maul aufgerollt. Ob es sich hier um einen Tiger, Löwen oder Drachen handeln soll, lässt sich kaum entscheiden. Der Tonkern vom Guß ist weitgehend erhalten geblieben. Bronze gegossen, großflächig malachitfarbener Patina und etwas Erdverkrustung.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben durch Galerie Asboth Wien, Sotheby's London, 8. 6.1993, Lot 115Publ. Zeileis: 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende Chinesische Bronze', 1999, Nr. 113, S. 313Ähnliche zoomorphe Henkel an großen Bronze-Hu sind aus der Frühling und Herbst Periode bekannt. zwei identische im National Palace Museum in Taipeh waren dort 1989 in der Ausstellung 'Bronze Wine Vessels of Shang and Chou Dynasties' zu sehen, publiziert im Katalog auf Tafel 69 und 70Altersspuren

-

389642 item(s)/page