Wojciech Kossak, attr., Husar und Mädchenfescher junger Soldat vorm Wachhäuschen, mit einem Bauernmädchen flirtend, fein mit spitzem Pinsel gering pastos naturalistisch festgehaltene Genremalerei in sublimer Farbigkeit, Anna Baumgartner schreibt zu Kossak "... Wojciech Kossak ... zählt bis heute zu den bedeutenden polnischen Nationalmalern. Zu einer Zeit, als Polen zwischen Preußen-Deutschland, Russland und Österreich geteilt war, schuf Kossak Gemälde polnischer Schlachten, virtuose Pferdebilder und Portraits bedeutender Persönlichkeiten, die der Förderung des nationalen Bewusstseins dienten. ... Besonders seine virtuose Malerei der Bewegung entzückte viele Zeitgenossen und war ein Grund für die große Popularität seiner Kompositionen. ...", Öl auf Holzplatte, links unten signiert und datiert "W. KOSSAK 1909", rückseitig altes Etikett "... Kraków", Malplatte etwas verzogen, reinigungsbedürftig, im Goldstuckrahmen gerahmt (gelockert und restaurierungsbedürftig), Falzmaße ca. 46 x 38 cm. Künstlerinfo: auch Adalbert [Albert] Ritter von Kossak [Koßak], auch Vojciech, nannte sich in Paris Albert-Horace Kossak, bedeutender polnischer Panorama-, Portrait-, Genre-, Historien- und Schlachtenmaler (1856 Paris bis 1942 Krakau), Sohn und Schüler des Malers Juliusz Kossak (1824-1899), Kindheit in Paris, 1863-66 in Warschau, studierte ab 1871 an der Akademie Krakau, ab 1873 an der Akademie München bei Alexander Wagner, Wilhelm Lindenschmit und Alexander Strähuber, 1877 Militärdienst bei den k.u.k. Ullanen in Krakau, ab 1878 Atelierschüler von Léon Bonnat in Paris, beschickte ab 1878 den Pariser Salon, 1884 Rückkehr nach Krakau und freischaffend im eigenen Atelier, malte 1893-94 mit Jan Styka und anderen Künstlern das Panorama von Racławice zum 100. Jahrestag des Kościuszko-Aufstands und des Sieges der polnischen Truppen in der Schlacht bei Racławice 1794, welches den Künstler bekannt machte, 1895-1902 Übersiedlung nach Berlin, hier schuf er 1896 mit Julian Fałat das Monumentalgemälde „Die Überquerung der Beresina durch die Truppen Napoleons“, 1899 „Angriff des Garde du Corps in der Schlacht bei Zorndorf" und 1901 mit Michał Wywiórski das Monumentalgemälde „Die Schlacht am Fuße der Pyramiden", schuf parallel Portraits. unter anderem von Kaiser Franz Joseph von Österreich und Kaiser Wilhelm II., mit dem er freundschaftlich verkehrte und der ihn im Monbijou-Palast ein Atelier zur Verfügung stellte, beschickte unter anderem die Großen Berliner Kunstausstellungen, die Wiener und Münchner Ausstellungen und 1900 die Weltausstellung in Paris, 1902 in Paris, 1903 in Warschau, anschließend in Wien, ab 1905 Mitglied des Wiener Künstlerhauses, 1913 Berufung zum Professor an die Kunstakademie Warschau [Szkoła Sztuk Pięknych], bis 1918 als Rittmeister Kriegsdienst im 1. Weltkrieg als Kriegsmaler im k.u.k. Kriegspressequartier, 1923-24 und 1926-32 Aufenthalt in den USA, später in Posen und Krakau ansässig, erhielt zahlreiche Ehrungen wie den Roten Adlerorden, 1908 die Goldene Staatsmedaille Wien, 1901 Ritter der Ehrenlegion, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Matrikel der Münchner Akademie, Info Anna Baumgartner, Bénézit, Boetticher und Wikipedia.

283287 Preisdatenbank Los(e) gefunden, die Ihrer Suche entsprechen

283287 Lose gefunden, die zu Ihrer Suche passen. Abonnieren Sie die Preisdatenbank, um sofortigen Zugriff auf alle Dienstleistungen der Preisdatenbank zu haben.

Preisdatenbank abonnieren- Liste

- Galerie

-

283287 Los(e)/Seite

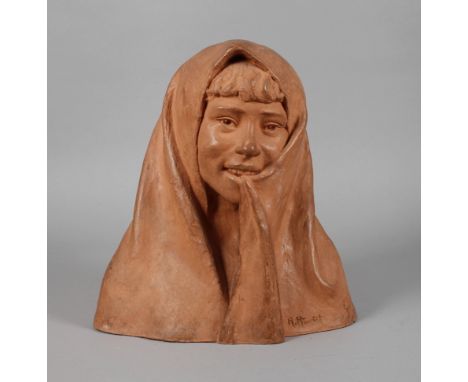

Frankreich Kinderbüsteundeutlich signiert R. Haudet?, Anfang 20. Jh., geprägte Kreis- und Schriftzugmarke Susse F(re)rès edite Paris, Terrakotta, Portrait eines Mädchens mit über den Kopf gezogenem Tuch, dieses mit den Zähnen festhaltend, minimal fachmännisch restaurierter Zustand, H 37,5 cm.

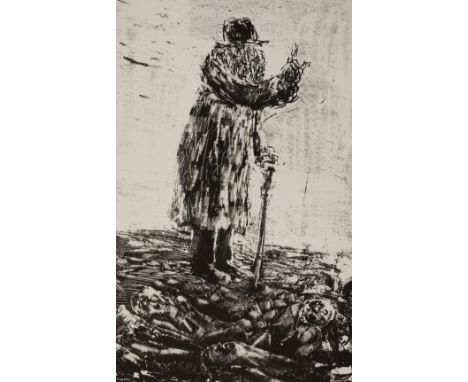

Prof. Bernhard Heisig, aus "Krieg"alter Mann auf dem Schlachtfeld stehend und mahnend, Blatt aus dem Graphikzyklus "Krieg" nach dem Roman von Ludwig Renn, Lithographie, um 1980, unter der Darstellung in Blei rechts signiert "Heisig", Darstellungsmaße ca. 29,5 x 20,5 cm, Blattmaße ca. 47,5 x 36 cm. Künstlerinfo: eigentlich Bernhard Bruno Wolfgang Heisig, dt. Maler, Graphiker, Kunstkritiker und Illustrator (1925 Breslau bis 2011 Strodehne), zunächst Schüler seines Vaters, des Freizeitmalers Walter Heisig, 1940-42 Studium an der Kunstgewerbeschule (Meisterschule) Breslau, 1942-45 freiwilliger Kriegsdienst, 1948-49 Studium an der Fachschule für Angewandte Kunst Leipzig, 1949-51 Studium an der Akademie für graphische Kunst und Buchgewerbe, zeitweise Mitarbeiter der Zeitschrift "Bildende Kunst", 1954 zum Dozent und 1961 zum Professor und Rektor der Hochschule für Graphik und Buchkunst (HGB) Leipzig berufen, zeitweise Vorsitzender des VBK der DDR, gehört neben Mattheuer und Tübke zu den Begründern der sogenannten „Leipziger Schule“ und zu den bedeutendsten Künstlern der DDR, schuf 1986 das Portrait von Helmut Schmidt für die Galerie der ehemaligen Bundeskanzler im Bundeskanzleramt, tätig in Leipzig, ab 1992 in Strodehne, Quelle: Vollmer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Eisold „Künstler in der DDR“, Kürschners Graphikerhandbuch 1967 und Wikipedia.

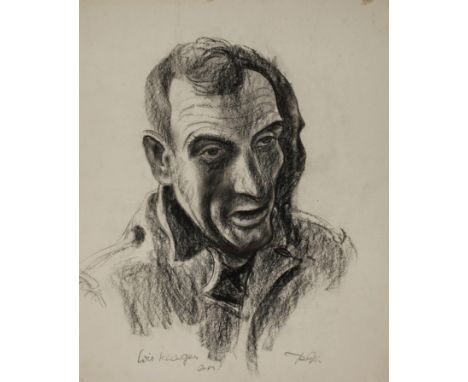

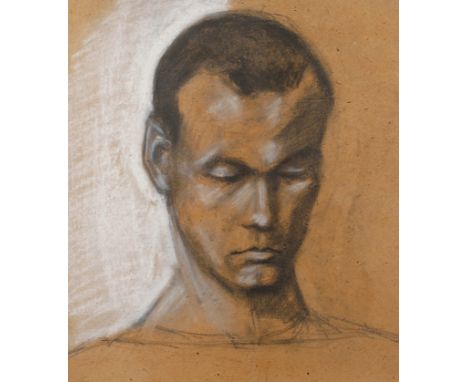

Prof. Kurt Günther, „Wir klagen an!“Portrait eines Mannes mit eingefallenem Gesicht, im unteren Bereich betitelt "Wir klagen an!", sowie bezeichnet "Heimkehrer", Kohle auf leichtem Karton, um 1945-50, monogrammiert "KGü", im oberen Bereich Spuren alter Montierung, etwas angeschmutzt, Blattmaße ca. 40 x 33 cm. Künstlerinfo: eigentl. Curt Georg Paul Günther, dt. Maler und Graphiker (1893 Gera bis 1955 Stadtroda), ab 1913 Studium an der Kunstgewerbeschule in Dresden, einer seiner Mitkommilitonen war der ebenfalls aus Gera stammende Otto Dix, ab 1914 zum Kriegsdienst eingezogen, in Davos Bekanntschaft mit Ernst Ludwig Kirchner, ab 1919 Fortsetzung seines Studiums an der Kunstakademie in Dresden bei Richard Müller, Mitglied der Dresdner Dada-Gruppe, 1922 Umzug nach Bad Reichenhall, 1925 Rückkehr nach Gera, 1928 Ausstellung in der Galerie Nierendorf, 1929-31 Aufenthalt in Frankreich, ab 1934 Ausstellungsverbot durch die Nationalsozialisten, 1934 Besuch von Erich Knauf, 1937 Diffamierung seiner Werke als „entartete Kunst“, 1944 im Alter von 50 Jahren zum Volkssturm eingezogen, ab 1945 als Volksschul- und Volkshochschullehrer tätig, 1946 Ernennung zum Professor, Quelle: Vollmer und Wikipedia.

Philipp Heinel, Kapelle am SeeSommermorgen am Seeufer, mit Kindern beim Schafe hüten und Musizieren vor kleiner Kapelle und steil aufragender Hochgebirgskulisse, das Gemälde besticht durch seine liebevollen Details wie die blühenden Blumen am Seeufer, die minutiös erfassten Kinder und Schafe sowie das freundliche, warme Licht, welches der Szene einen geradezu kontemplativen heimeligen Charakter verleiht, stimmungs- und poesievolle, fein lasierende Malerei, hierzu schreibt Andresen (1866) "... Später widmete er sich dem Genre. Scenen aus dem Leben unseres Gebirgsvolkes waren meistens Gegenstand seiner Gemälde. Richtige Zeichnung und eine in der Malerei bis in alle Details fleissige Ausführung erwarben seinen Gemälden vielen Beifall. In den letzten Jahren malte er auch Landschaften, denen er durch Staffage ein erhöhtes Interesse zu geben wusste. ..." und Nagler ergänzt 1838: "... Mit besonderer Auszeichnung müssen seine Landschaften genannt werden, denn Heinel gehört zu den besten lebenden Künstlern dieses Faches. Er übt dieses seit 1826 fast ausschließlich, nur das Genre gewährt ihm nebenbei manche höchst charakteristische Scene. In allen seinen Bildern herrscht grosse Wahrheit, eine reine durchsichtige Färbung und meisterhafte Auffassung. Seine Landschaften sind mit poetischen Sinne erfasst, von heiterem Charakter, Ruhe athmend, oft reizend durch die Schönheit der Form und die frappanten Lichteffekte. ...", Öl auf Holzplatte, rechts unten signiert und datiert "P. Heinel 1842", rückseitig nochmals signiert und datiert "P. Heinel 1842", sehr schön im alten Goldstuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 26 x 31,5 cm. Künstlerinfo: eigentlich Johann Philipp Heinel, dt. Landschafts-, Portrait- und Genremaler sowie Radierer und Lithograph (1800 Bayreuth bis 1843 München), zunächst zum Kaufmann bestimmt und ab 1812 Lehre in Nürnberg, parallel Hinwendung zu Kunst und Musik, 1818 Aufgabe der kaufmännischen Tätigkeit und 1818-20 Schüler der Nürnberger Zeichenschule, studierte 1820-26 mit königlichem Stipendium Maximilians II. von Bayern an der Münchner Akademie Historienmalerei bei Johann Peter von Langer und Robert von Langer, anschließend freischaffend in Nürnberg, wegen finanzieller Not als Portraitmaler tätig, ab 1826 Hinwendung zum Genre mit Motiven aus dem Volksleben und zur Landschaft, unternahm in den 1830er Jahren Studienreisen nach Tirol, Oberbayern und durch Franken, ab 1832 in München ansässig, 1842 Erkrankung, tätig in München, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Müller-Singer, Seubert, Müller-Klunzinger, Nagler, Matrikel der Münchner Akademie, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Bénézit, Andresen, Grieb "Nürnberger Künstlerlexikon" und Wikipedia.

Maximilian Vollert, DamenbildnisPortrait einer edel und elegant gekleideten Dame beim Blumenpflücken, den Betrachter anblickend, historisierende Malerei, Öl auf Leinwand, 2. Hälfte 20. Jh., links unten bezeichnet und signiert "cop. (kopiert) Maximilian Vollert", in durchbrochen gearbeiteten und bronzierten Stuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 101,5 x 85,5 cm. Künstlerinfo: dt. Bankkaufmann und Maler (1908 Marienberg bis 1988 Leipzig), bis in die 1930er Jahre im erlernten Beruf tätig, autodidaktische Hinwendung zur Malerei, nach Kriegsdienst 1945 freiberuflicher Maler, tätig in Leipzig ab 1946, regelmäßige Aufenthalte im Sommerhaus in Machern, Quelle: Prof. Mielke/Uni Leipzig und Internet.

Philipp Heinel, Sommerliche GebirgslandschaftWanderer auf der Landstraße zwischen hohen Bäumen, im Hintergrund weitet sich die Landschaft und gibt den Blick auf ein Schloss am Seeufer vor imposanter Hochgebirgskulisse frei, möglicherweise zitiert der Künstler in seiner komponierten Landschaft hier die mittelalterliche Wasserburg "Château de Chillon [dt.: Schloss Chillon" am Rand des Genfersees im schweizerischen Kanton Waadt, fein lasierende Malerei, hierzu schreibt Nagler (1838) "... Mit besonderer Auszeichnung müssen seine Landschaften genannt werden, denn Heinel gehört zu den besten lebenden Künstlern dieses Faches. ... In allen seinen Bildern herrscht grosse Wahrheit, eine reine durchsichtige Färbung und meisterhafte Auffassung. Seine Landschaften sind mit poetischen Sinne erfasst, von heiterem Charakter, Ruhe athmend, oft reizend durch die Schönheit der Form und die frappanten Lichteffekte. ...", Öl auf Leinwand, unten mittig auf einem gemalten Stein signiert und datiert "P. Heinel 1831", minimale Craquelure, fachgerecht hinterlegte kleine Fehlstelle in der Leinwand, gering restauriert, im schönen, wohl originalen Goldstuckrahmen der Zeit, Falzmaße ca. 37 x 48 cm. Künstlerinfo: eigentlich Johann Philipp Heinel, dt. Landschafts-, Portrait- und Genremaler sowie Radierer und Lithograph (1800 Bayreuth bis 1843 München), zunächst zum Kaufmann bestimmt und ab 1812 Lehre in Nürnberg, parallel Hinwendung zu Kunst und Musik, 1818 Aufgabe der kaufmännischen Tätigkeit und 1818-20 Schüler der Nürnberger Zeichenschule, studierte 1820-26 mit königlichem Stipendium Maximilians II. von Bayern an der Münchner Akademie Historienmalerei bei Johann Peter von Langer und Robert von Langer, anschließend freischaffend in Nürnberg, wegen finanzieller Not als Portraitmaler tätig, ab 1826 Hinwendung zum Genre mit Motiven aus dem Volksleben und zur Landschaft, unternahm in den 1830er Jahren Studienreisen nach Tirol, Oberbayern und durch Franken, ab 1832 in München ansässig, 1842 Erkrankung, tätig in München, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Müller-Singer, Seubert, Müller-Klunzinger, Nagler, Matrikel der Münchner Akademie, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Bénézit, Andresen, Grieb "Nürnberger Künstlerlexikon" und Wikipedia.

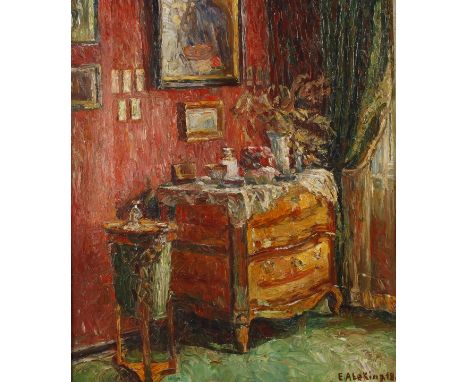

Elly Abeking, attr., Lichtes Interieurstimmungsvolle Zimmerecke in der Berliner Wohnung der Schauspielerin Ida Wüst (1879 Bockenheim bis 1958 Berlin-Schöneberg) mit Barockkommode und Biedermeierwollständer sowie geschmackvoll arrangierten Bildern auf roter Wand, beigegeben originale Fotopostkarte mit Ida Wüst im Interieur, mit Blick auf die im Gemälde festgehaltene Zimmerecke, pastose impressionistische Malerei mit breitem Pinselduktus in kraftvoller Farbigkeit, Öl auf Leinwand, rechts unten signiert und datiert "E. Abeking [19]18", rückseitig auf dem Keilrahmen Bleistiftannotation "Altonaerstr. ... 14 - Fräulein Ida Wüst" sowie mehrfach Stempel einer Charlottenburger Malutensilienhandlung, gerahmt, Falzmaße ca. 60,5 x 50,5 cm. Künstlerinfo: geborene Bianka Anna Elly Grube, ab 1903 Elly Abeking, dt. Landschafts-, Portrait- und Interieurmalerin sowie Illustratorin und Pressezeichnerin (1876 Berlin bis 1945 Althagen), Schülerin der Malschule von Wilhelm Müller-Schönefeld in Berlin, hier Bekanntschaft mit dem Illustrator Hermann Abeking, 1903 Eheschließung mit Abeking, als Zeichnerin für die Berliner Zeitung und den Ullstein-Verlag tätig, tätig in Berlin-Charlottenburg, später in Berlin-Grunewald, ab 1904 Sommersitz in Althagen auf Fischland Darß, Quelle: Schulz "Ahrenshoop - Künstlerlexikon" und Wikipedia.

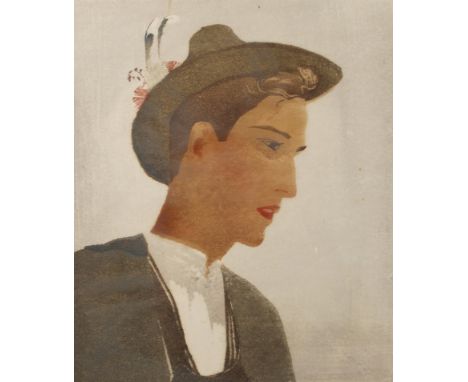

Hans Ott, Sarner BauerPortrait eines jungen Bauern in Tracht, vor hellem Grund, Farbholzschnitt auf Japanpapier und auf leichtem Karton montiert, unter der Darstellung in Kugelschreiber rechts signiert und datiert "H. Ott. (19)58" und links signiert und bezeichnet "Sarner-Südtirol/Orig. Farbholzschnitt", etwas braunfleckig, hinter Glas gerahmt, Darstellungsmaße ca. 37,5 x 32,5 cm, Blattmaße ca. 39,5 x 33 cm. Künstlerinfo: dt. Maler und Graphiker (1902 Bad Berneck bis 1980 Ebermannstadt), Ausbildung als Forstwirt am Tegernsee, Wanderung durch den Schwarzwald, Tirol bis zum Gardasee, ließ sich in Südtirol nieder und tätig als Restaurator, parallel Beschäftigung mit dem Farbholzschnitt, ab 1927 Studium an der Akademie in München, ließ sich in Bayreuth nieder und Beschäftigung mit der Zinkographie, Kriegsmaler im 2. Weltkrieg, ab 1961 in Ebermannstadt tätig, Quelle: Matrikel der Münchner Akademie und Internet.

Ernst Dorn, OffiziersbildHalbfigurenbildnis eines jungen Mannes, mit Zigarette in blauer Uniform, flott mit gering pastosem, breitem Pinselduktus festgehaltenes Portrait, Öl auf Leinwand, rechts unten signiert, datiert und dediziert "Ernst Dorn 1915 s/l [seinem lieben] Ihrig", in Münchner Leiste gerahmt, Falzmaße ca. 120 x 90 cm. Künstlerinfo: dt. Maler (1889 Neustadt bei Coburg bis 1927 München), Schüler der Industrieschule Neustadt, studierte zunächst an der Kunstgewerbeschule München und ab 1908 an der Akademie München bei Gabriel von Hackl und Otto Seitz, beschickte Ausstellungen im Glaspalast München, tätig in München, Quelle: Vollmer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Dressler, Müller-Singer, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Matrikel der Münchner Akademie und Wikipedia.

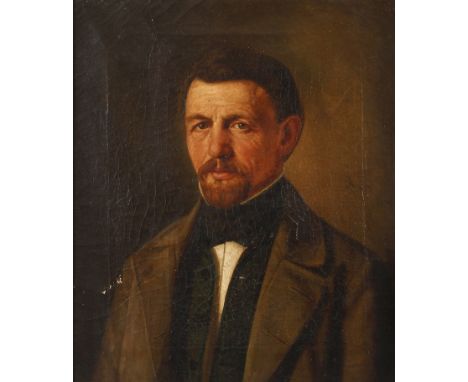

Bildnis Johann Nikolaus LentzenPortrait eines Herrn im Alter von 48 Jahren, gekleidet in der Mode der Zeit und zum Betrachter gerichtetem Blick, Öl auf Leinwand, ligiertes Monogramm und datiert "JR 1859", rückseitig Erinnerungsblatt an den Dargestellten, den Kirchenvorstand und Gemeindevorsteher von Wurm Johann Nikolaus Leutzen (1811-1888), Craquelure und geringe Farbverluste, gerahmt, Falzmaße ca. 36 x 30,5 cm.

Reinhold Ewald, DamenportraitPortrait im Profil einer Frau mit langem Haar und freier Schulter, Rötel, partiell gewischt, rechts unten signiert und datiert "R. Ewald (19)43", etwas knitterspurig, hinter Glas gerahmt, Falzmaße ca. 65 x 50 cm. Künstlerinfo: dt. Maler und Zeichner (1890 Hanau bis 1974 Hanau), 1906-07 Besuch der Königlichen Zeichenakademie in Hanau, 1907-11 Studium an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums in Berlin, unter anderem bei Emil Orlik und Bruno Paul, bereits 1910 auf der Jahresausstellung der Berliner Sezession vertreten, 1911 Rückkehr nach Hanau, 1913 Reise nach Italien, ab 1914 Mitglied der Freien Sezession Berlin, ab 1915 Kriegsdienst, seit 1919 Mitglied der Darmstädter Sezession und der Gruppe Das junge Rheinland, ab 1921 Lehrtätigkeit an der Zeichenakademie in Hanau, ab 1925 Studienrat, 1929 Verleihung des Ehrenpreises der Stadt Frankfurt am Main, ab 1933 Mitglied der NSDAP, August 1933 aus dem Lehramt entlassen und Einstufung einiger seiner Werke als entartet, Tätigkeit für die Vereinigten Lausitzer Glaswerke, 1949-63 Lehrer an der Zeichenakademie in Hanau, Quelle: Wikipedia.

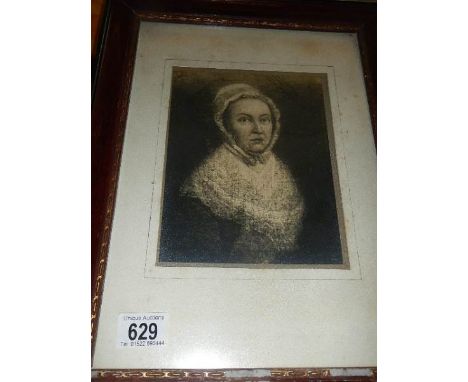

Dutch school; 17th century."Portrait of a Lady in an Interior.Oil on panel.It has repainting, restorations and xylophagous remains.It has a board attached to the original support as a reinforcement.Measurements: 24.5 x 19.3 cm; 38.2 x 32.2 cm.It was undoubtedly in the painting of the Dutch school that the consequences of the political emancipation of the region, as well as the economic prosperity of the liberal bourgeoisie, were most openly manifested. The combination of the discovery of nature, objective observation, the study of the concrete, the appreciation of the everyday, the taste for the real and the material, the sensitivity to the apparently insignificant, meant that the Dutch artist was at one with the reality of everyday life, without seeking any ideal that was alien to that same reality. The painter did not seek to transcend the present and the materiality of objective nature or to escape from tangible reality, but to envelop himself in it, to become intoxicated by it through the triumph of realism, a realism of pure illusory fiction, achieved thanks to a perfect, masterly technique and a conceptual subtlety in the lyrical treatment of light. As a result of the break with Rome and the iconoclastic tendency of the Reformed Church, paintings with religious themes were eventually eliminated as a decorative complement with a devotional purpose, and mythological stories lost their heroic and sensual tone in accordance with the new society. Portraits, landscapes and animals, still lifes and genre painting were the thematic formulas that became valuable in their own right and, as objects of domestic furniture - hence the small size of the paintings - were acquired by individuals from almost all social classes and classes of society.

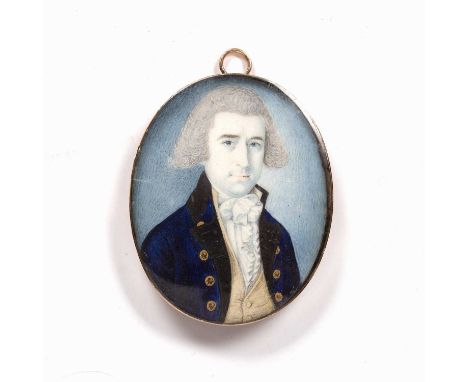

French school, ca. 1700."Portrait of a gentleman.Oil on canvas. Re-coloured in the 19th century.Frame of later period.Measurements: 76 x 59 cm; 83 x 68 cm (frame).The knight is portrayed with a long bust, with his body turned in three quarters and looking directly to the spectator. Both his erect, disciplined demeanour and his clothing (metal armour, collar with delicate embroidery and a fashionable powdered wig) show all the signs of belonging to the high nobility. The mastery of execution and detailing allows the viewer to appreciate a large number of secondary elements such as the qualities of the armour and the sobriety of his demeanour.As in the rest of Europe, portraiture became the genre par excellence in French painting during this period, as a consequence of the new social structures that were established in the Western world during this century, embodying the ultimate expression of the transformation in the taste and mentality of the new clientele that emerged among the nobility and the wealthy gentry, who were to take the reins of history during this period. While official circles gave precedence to other artistic genres, such as history painting, and the incipient collectors encouraged the profusion of genre paintings, portraiture was in great demand for paintings intended for the more private sphere, as a reflection of the value of the individual in the new society. This genre embodies the permanent presence of the image of its protagonists, to be enjoyed in the privacy of a studio, in the everyday warmth of a family cabinet or presiding over the main rooms of the house.

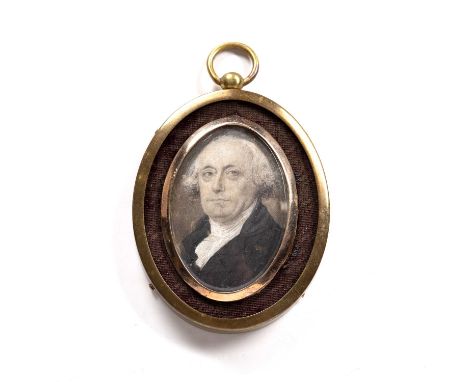

French school, ca. 1700."Male portrait.Oil on canvas. Re-coloured.Size: 76 x 59 cm; 83 x 68 cm (frame).In this canvas we see a gentleman elegantly dressed in the fashion of the time, portrayed half-length in the foreground, on a neutral and dark background from which the figure emerges with illusionism, illuminated directly by a homogeneous light, which leaves behind the excessive and chiaroscuro contrasts of lights and shadows of the previous century. He wears a powdered wig. As with the "couturiers" or couturiers, hairdressers became known by name, and by the 18th century they had become a recognised profession. Wigs were made from human hair, goat's hair, horsehair or vegetable fibres, and were worn by men and women of all classes. His torso is covered by armour, as well as by a cloak of wide, chiaroscuro folds of Baroque heritage, in this case in red.

-

283287 Los(e)/Seite