Hornby Golden Arrow Fighter Pilot Locomotive and 3 Carriages - R.866 SR 4-6-2 Loco Fighter Pilot, R.229 Southern Railway Restaurant Car, Southern Railway Utility Van, and S.R. Suburban Motor Coach, all with boxes.The Hornby Golden Arrow Fighter Pilot Locomotive (R.866) is a 4-6-2 locomotive. It comes with its original box and is in good condition. The set also includes three carriages. The first carriage is the Southern Railway Restaurant Car (R.229). It is in good condition and comes with its original box. The second carriage is the Southern Railway Utility Van. It is in good condition and comes with its original box. The third carriage is the S.R. Suburban Motor Coach. It is in good condition and comes with its original box. All four items are part of the Hornby Golden Arrow collection and are highly sought after by collectors. The locomotive and carriages are all in good condition with their respective boxes.

We found 297893 price guide item(s) matching your search

There are 297893 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

297893 item(s)/page

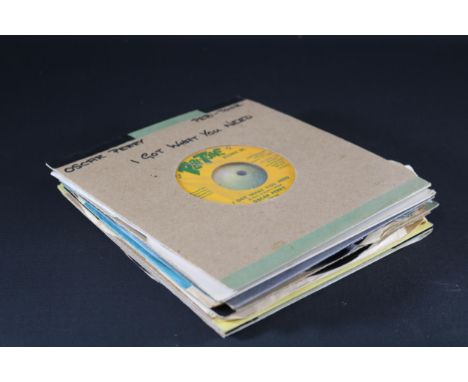

Collection of Vinyl Singles: Peritone Records I Got What you Need 45-101674, ABET 9443, DAKAR Promo Copy DK4542, PYE Blinkers 7N.17752, Sound Gems SG 2100 "Not For Sale" Promo Copy, Apple R5987, Eddie Curtiss Orchestra Beck Recording Studios String of Pearls, EmidDisc "Have Love Will Travel Rosey Jones / I'm Your Pimp Skill Snaps", Castro Records CA-B 101, Liberty Soul Supply LIB 12058, ABC Records ABC 11384, Roulette R-7162 Night of the Wolf, HLS Records 500. Approximately 12 vinyl singles, some with covers and some without, in varying conditions.

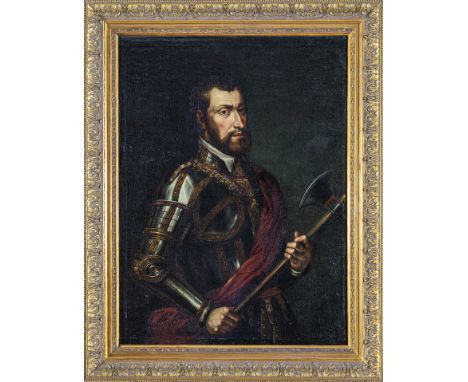

Tiziano Vecellio, alias Tizian (Nachfolger) 17. Jahrhundert Das vermutlich von dem Nachfolger des venezianischen Meisters Tizian geschaffene Hüftbildnis aus dem 17. Jahrhundert stellt den habsburgischen Kaiser Karl V. dar, in voller Rüstung, umhüllt von einer königlichen roten Tuchfahne, während er eine Axt mit beiden Händen fest umfasst. Er befindet sich stehend vor einem tiefdunkelgrünen, beinahe schwarzen Hintergrund. Die Halbprofil-Ansicht seines Gesichtes sowie sein auf den Betrachter gerichteter seriöser Blick betont seine majestätische Präsenz. Der sorgfältige Duktus vermittelt eine Aura von Macht und Entschlossenheit, die die historische Bedeutung dieses wesentlichen Herrschers unterstreicht. Die feinen Details der Rüstung und die kraftvolle Haltung des Kaisers verleihen dem Gemälde eine beeindruckende Realität und Ausdruckskraft. Die Verwendung von Symbolen wie der roten Tuchfahne und der Axt verweist auf die militärische Stärke und Entschlossenheit des Kaisers. Diese Symbole schildern seine Rolle als Kriegsherr und Herrscher über ein Reich. Die herausragende Farbigkeit, die meisterhafte Beherrschung des Lichtes und die raffinierte Komposition sind charakteristisch für das Schaffen des venezianischen Altmeisters Tizian und dessen Schule. Das vorliegende Hüftbildnis des habsburgischen Kaisers Karl V. ist ein Zeugnis der kaiserlichen Porträtkunst und ein historisches Dokument, das Erscheinungsbild des Kaisers für die Nachwelt festhält. Es ist ein Beispiel für die Darstellung von Macht, Autorität und Prestige in der Kunst des 16. Jahrhunderts. Das angebotene Objekt wurde mit Öl auf Leinwand gemalt, später fachgemäß doubliert. Auf der Rückseite ist eine handgeschriebene Beschriftung auf der Leinwand zu lesen: Spanish Young emperor Karl 5. Es wurde fachgerecht restauriert, minimal retuschiert und weist teilweise Craquelé auf. Öl auf Leinwand, doubliert, Craquelé, verso beschriftet: Spanish Young Empperor Karl 5. Partiell leicht restauriert, minimale Altretuschen. R. 97 x 77 cm, Bildmaße 80 x 60 cm. Provenienz: Rheinische Privatsammlung.

Glasbild François Émile Décorchemont, Conches, 1937 Pâte de cristal, geschmolzen, die Trennungsstege zemetiert. Darstellung eines bekrönten Reiters zu Pferd im Kampf. Hier könnte eine Rezeption vom mittelalterlichen Frankenkönigs Karl des Großen stattgefunden haben. Verso bez. u. dat. in Ritzung: ''A. Henri R. Janvier 1937 F. Decorchemont''. Holzrahmen. Originalständer. H. 53 cm u. B. 37 cm (Glasbild mit Rahmen); H. 135,5 cm u. B. 46 cm (Ständer). Vor allem die Krone im Glasbild erinnert an die Eiserne Krone der Langobarden. Im Jahre 773 zieht Karl der Große gen Italien und in den Kampf mit dem Langobardenkönig Desiderius. Im Frühsommer 774 konnte Karl der Große das Langobardenreich in das Frankenreich eingliedern, mit einher ging seine Bezeichnung als ''Rex Langobardorum''. Heute befindet sich die Krone im Domschatz zu Monza, Italien. François Émile Décorchemont arbeitete ab 1901 vorerst mit Keramikarbeiten und widmete sich erst 1903 vollkommen dem Glas zu. Mit seinem Vater hielt er ein Atelier, kehrte aber 1910 in seine Heimatstadt Conches zurück und perfektionierte seine für ihn bekannte Technik des Pâtes de cristal - diese ist vor allem für ihre Transparenz und Lichtdurchlässigkeit bekannt. Auch entwickelt er eine oft einzigartige Formensprache. Décorchemont arbeitete an Entwurf und Ausführung beinahe ausschließlich allein.

Goldcollier mit Brillanten und Smaragd 750-er Gelbgold ca. 55,5 g. Flachpanzer-Verlaufkette mit antik-rechteckigem Medaillon, ausgefasst mit einem Smaragd im ovalen Cabochon-Schliff ca. 11,0 ct. Doppelreihige Brillanten-Entourage insgesamt ca. 2,80 ct. W/VS. Collierlänge 44,5 cm. Kettenbreite 11,2-6,6 mm. Medaillon: 24,3 x 26,5 mm. Bitte beachten Sie, dass dieses Objekt regelbesteuert ist. Fu?r Kunden innerhalb der EU wird auf den Zuschlag zuzu?glich 28 % Aufgeld,die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 % erhoben. Ausgenommen hiervon sind Käufer aus dem Drittland, der Schweiz sowie Händler innerhalb der EU mit Umsatzsteuer-ID-Nr..

Bedeutende Vase ''opal Phänomen Gre 358'' Franz Hofstötter (Form- und Dekorentwurf), Loetz Witwe, Klostermühle, für die Weltausstellung in Paris 1900 Farbloses Glas mit dünnem Opalunterfang. Breit mit farblos geädertem Silbergelb umsponnen und unregelmäßig verzogen. Unterhalb der Mündung orangerote Aufschmelzung mit Silbergelb, zu Zungen verzogen. Über dem Boden in Zungen auslaufende Aufschmelzung in Dunkelbraun mit Silbergelb. Reduziert und irisiert. H. 32,5 cm. Lit.: Ricke/Vlcek, Lötz Böhmisches Glas Bd. II, S. 90, Nr. 358 (Form); Ricke/Vlcek, Lötz Böhmisches Glas Bd. I, S. 123, Nr. 91 (Form u. Dekor). Die Form und der Dekor wurden für die Pariser Austellung im Jahre 1900 entworfen, dort wurde die Form auch mit gemaltem Dekor und Vergoldung gezeigt. Über Franz Hofstötter gibt es bis auf sein Geburtsjahr und Ort (1871 in München) wenige bis gar keine überlieferten Grunddaten. Zum ersten Mal in Zusammenhang mit der Loetz'schen Glashütte wird Hofstötter mit der Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 erwähnt. Wie genau der Konakt zwischen Hofstötter und Maximilian Spaun zustande kam, kann sich nicht gänzlich rekonstruieren. Für die Glashütte entwirft Franz Hofstötter die nächsten zwei Jahren wichtige Form- und Dekorentwürfe. Bitte beachten Sie, dass dieses Objekt regelbesteuert ist. Fu?r Kunden innerhalb der EU wird auf den Zuschlag zuzu?glich 28 % Aufgeld,die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 % erhoben. Ausgenommen hiervon sind Käufer aus dem Drittland, der Schweiz sowie Händler innerhalb der EU mit Umsatzsteuer-ID-Nr..

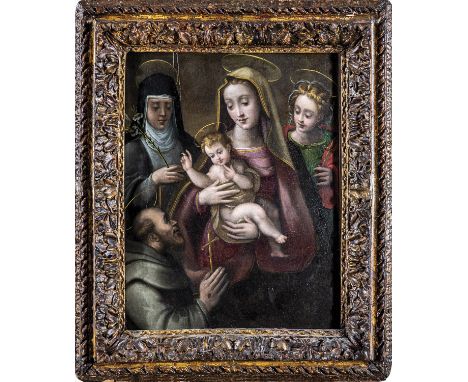

Jan Gossaert, gen. Mabuse (Schule) 1478 Maubeuge, Frankreich - 1532 Antwerpen, Belgien Bis heute ist nur wenig über das Frühwerk des niederländischen Malers Jan Gossaert (1478-1532) bekannt. Laut einem seiner Biografen Karel van Mander (1548-1606) stammt der Maler aus der kleinen Stadt Mabuse aus der Region Henegouwen. Bei seiner Einschreibung in der Gilde des heiligen Lucas in Antwerpen im Jahre 1503 gab sich der Künstler den Namen ''Mabuse'' - nach seiner Heimatstadt. Einer der berühmten Zeitgenossen des Malers Jan Mabuse war Lucas van Leyden (1494-1533), der im Vergleich zu Mabuse einen anderen Malstil besaß. Beeinflusst wurde Mabuse durch den großen, in Tournai und Brüssel tätigen Meister Rogier van der Weyden (1400-1464). Dies lässt sich vor allem durch seine Kompositionen und architektonischen Hintergründe in seinem Oeuvre erkennen. Das vorliegende Werk von Jan Gossaert (Mabuse) präsentiert ein sakrales Motiv: die Gottesmutter Maria und das Jesuskind, welches in der Zeit Renaissance unzählig von vielen Malern dargestellt wurde, auch im flämischen Kreis. Die Bildszene verweist zugleich auf ''Maria lactans'' - die stillende Gottesmutter Maria. Der Jesusknabe hält den sogenannten Reichsapfel, der die Herrschaft Christi über die Welt symbolisiert. Eben jenes Gemälde zeigt eine für flämische Maler etwas unkonventionelle Darstellungsweise. Der Maler stellt sein technisches Können allen voran durch die Kleidung Marias unter Beweis; sowohl die Textur und die prunkvollen Verzierungen, als auch das Schattenspiel des aufwendig inszenierten Faltenwurfes präsentieren seine meisterliche Ausarbeitung. Darüber hinaus dient ebenfalls die Architektur im Hintergrund diesem Zwecke. Zudem verweist er durch die malerische Umsetzung von Statuen zudem auf den Paragone Wettstreit und setzt sich selbst zum Ziel, die Malerei zum Gewinner zu küren. Die pompösen Verzierungen und die feinen Haare der Gottesmutter und dem Jesuskind bekräftigen die prächtige Wirkung der Bildszene. Dies lässt leicht an den Stil der italienischen Renaissance erinnern. Mabuse änderte offensichtlich den Lauf der flämischen Kunst, in dem traditionsreiche Maler wie Jan van Eyck hinter sich ließ und neue Wege betritt. Die gesamte Bildszene präsentiert zweifelslos aufgrund der technischen Ausführung eine anregende Darstellung Maria lactans. Dieses Werk von der Schule Jan Grossaert, alias Mabuse, das in Bezug auf die technische Ausarbeitung seines Gleichen sucht, wurde mit Öl auf einer massiven Holzplatte ausgearbeitet, aufgrund der minimalen Farbabplatzung fachgerecht restauriert und gerahmt. Die Rahmenspannung hat altersbedingt etwas nachgelassen. R. 47,5 x 43,5 cm, Bildmaße 30,5 x 26,5 cm. Öl auf Holzplatte, restauriert. R. 47,5 x 43,5 cm, Bildmaße 30,5 x 26,5 cm. Provenienz: Rheinische Privatsammlung.

Vase ''Bacchantes'' René Lalique (Entwurf), Lalique, Paris, 1927 Farbloses Glas. Dieses formgepreßt, mattgeätzt und teils durch Schliff sowie Politur nachveredelt. Umlaufend in kräftigem Relief zehn Frauenakte in Tanzposen und teilweise ineinander verschlungen. Braungelblich patiniert. Unterseite bez.: R. LALIQUE FRANCE (geritzt). H. 24,5 cm. Lit.: F. Marcilhac, René Lalique - maître-verrier - analyse de l'oeuvre et catalogue raisonné , No. 997.

Salvador Dalí (1904 Figueras - 1989 Figueras) ''Vennus à tiroirs'', 1973/1993. Bronze, kobaltblaue Patina, mit beweglichen schubladenförmigen Elementen. Am Sockel signiert: Salvador Dalí (Stempel), rechts am Sockel nummeriert und mit dem Gießerstempel Airaindor-Valsuani, Frankreich, rückseitig datiert und bezeichnet: DEMART (alles gestempelt). Exemplar 1992 von 2000 Exemplaren. H. 38,5 cm. Bitte beachten Sie, dass dieses Objekt regelbesteuert ist. Fu?r Kunden innerhalb der EU wird auf den Zuschlag zuzu?glich 28 % Aufgeld,die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit 19 % erhoben. Ausgenommen hiervon sind Käufer aus dem Drittland, der Schweiz sowie Händler innerhalb der EU mit Umsatzsteuer-ID-Nr..

Niccoló di Giovanni del Brigliaio 1550/1571 - 1617 Pisa Über den italienischen Maler Niccoló Giovanni del Brigliaio (1571 erste Erwähnung in Florenz - um 1617 in Pisa) gibt es in der Forschung noch viel zu enthüllen. Es wird vermutet, dass er 1550 geboren wurde, 1617 starb und hauptsächlich in Pisa und Florenz tätig war. Eines der wenigen Dokumente über sein Leben ist, dass der Maler im Jahr 1571 in der Werkstatt in Florenz von Michele Tosini, gen. Michele di Ridolfo (1503-1577) wirkte. Um 1572 bemalte er das Studiolo von Francesco l de' Medici und steht hierbei vornehmlich unter dem Einfluss der Schule von Giorgio Vasari (1511-1574). Zudem arbeitete Niccoló Betti von 1576 bis 1578 am Dom von Pisa. Seine geschaffenen Werke befinden sich unter anderem im Palazzo Vecchio in Florenz und im Museum von Montepulciano in Siena. Der italienische Renaissance-Maler Niccoló Betti schuf hierbei zufolge seiner Maltechnik ein Andachtsbild mit dem Motiv der Heiligen Familie. Zentral befindet sich die Jungfrau Maria mit dem Christus Kind. Vor den beiden Protagonisten, im vorderen linken Eck des Bildes, ist Johannes der Täufer in einem Gewand platziert und hält einen goldenen Kreuzstab, sein Blick ist nach oben zu Maria und dem Jesuskind gerichtet. Hinter der Jungfrau Maria sind zwei weitere Heilige dargestellt. Bei dem angebotenen Werk ist ferner die italienische handgeschnitzte Prunkrahmung hervorzuheben, welche nachträglich im 17. Jahrhundert hinzugefügt wurde. Es handelt sich bei dem vorliegenden Andachtsbild von Niccoló Betti um eine Temperamalerei auf einer Pappelholztafel. Die Arbeit wurde fachgerecht partiell restauriert. Die Maße des Bildes mit Rahmen betragen 78 x 65 cm und ohne Rahmen 57 x 44,5 cm. Öl/ Tempera auf Pappelholztafel, altrestauriert. Prunkvolle handgeschnitztem italienische Rahmung des 17. Jahrhunderts. R. 78 x 65 cm, Bildmaße 57 x 44,5 cm. Provenienz: Internationaler Sammlungsbesitz.

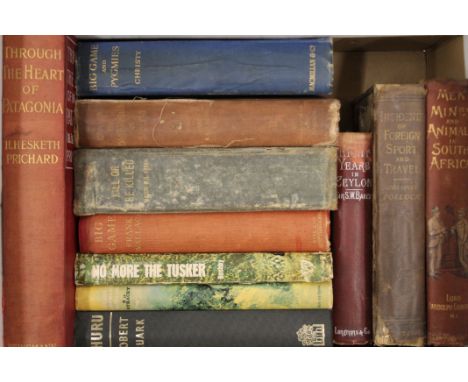

A collection of big game hunting and travel books including: Through the Heart of Patagonia by H Hesketh Prichard, Kill or Be Killed by Major W R Foran, Big Game and Pygmies, Eight Years in Ceylon by Sir S W Baker, Incidents of Foreign Sport and Travel by Colonel Pollock, Men Mines and Animals in South Africa by Lord Randolph Church, Big Game by Frank Wallace, Uhuru by Robert Ruark, Through the Highlands of Siberia, etc.

A 14ct gold Ring, the front claw set with a marquise cut cubic zirconia, Size R, together with an amethyst and white paste ring, mounted in 14ct gold, Size R, a 14ct gold mounted green and white paste ring, Size S, approx. total weight 9.4g, a 9ct gold and white paste dress ring, Size W, 7g and a silver and white paste ring (5)

A 19thC Memorial Ring, the navette shaped front with white enamel and beaded border, the centre with wool work crest, 3.1cm long, on unmarked shank, Size R½, total weight 7.3g, together with a small oval memorial brooch with similar woven crest centre, the reverse with inscripton 'Lady Peyton died 27 april 1808 aged 56', later pin and pendant loop, 23.5mm wide (2)

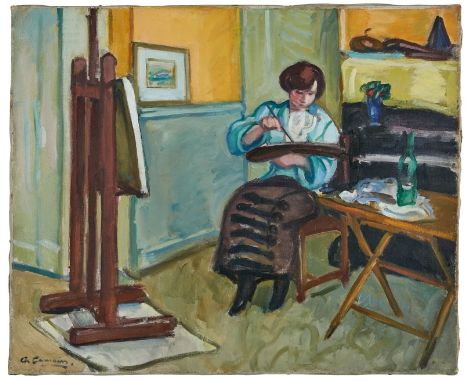

Gemälde Charles Camoin1879 Marseille - 1965 Paris "Émilie Charmy dans son atelier" um 1910 u. li. sign. Ch. Camoin Öl/Lwd., 60 x 73,3 cm, o. R. Wkvz.: Eine Bestätigung des Archives Camoin, Saint-Mandé vom 22.12.2023 liegt vor (E-Mail). Wir danken Frau Assia Quesnel vom Archiv Camoin für ihre wertvollen Hinweise. Lit.: AKL

-

297893 item(s)/page

![9ct yellow gold ring set with green gem stone cluster. [Ring size R] [2.86Grams]](https://cdn.globalauctionplatform.com/0228602d-84ed-46ab-8328-b12600b5ce74/7064a7e0-59df-40f6-8571-b1270160b4dc/468x382.jpg)

![9ct yellow gold and purple stone ring. [Ring size R] [3.46Grams]](https://cdn.globalauctionplatform.com/0228602d-84ed-46ab-8328-b12600b5ce74/d5b68ffa-bbc7-498c-8017-b1270160ebaf/468x382.jpg)

![9ct yellow gold ring set with five Emerald cut Amethyst gem stones [Ring size R] [4.58Grams]](https://cdn.globalauctionplatform.com/0228602d-84ed-46ab-8328-b12600b5ce74/6206b847-9a2e-4c3c-826a-b127015e842c/468x382.jpg)