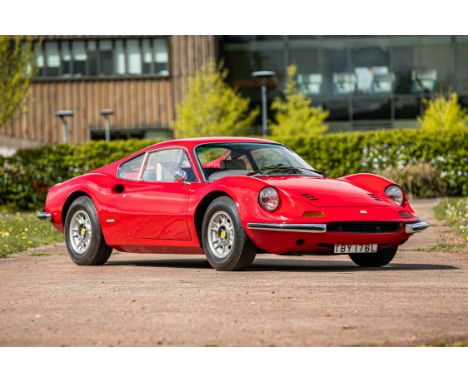

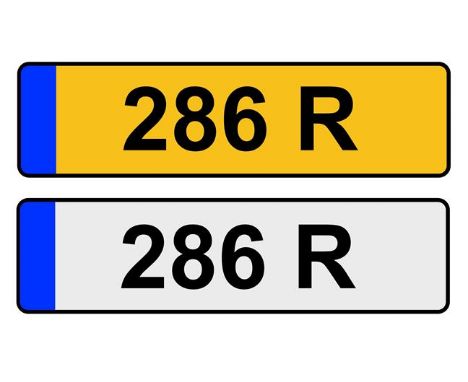

Ordered new at H.R Owen, London in 1972, this right-hand drive “E-Series” Dino has room for cosmetic improvement. Matching numbers.**Confirmed matching body, gearbox and engine numbers.**Ordered through H.R. Owen, London in 1972 and supplied via Maranello Concessionaires Ltd., Surrey in April 1973Originally supplied in Blu Scuro (Dark Blue 20.A.357) with Beige leather (VM 3234) interior at a total cost of £4,556.00The history file includes previous blue logbooks, main dealer service receipts, archive order forms and historical MOTsThe odometer reading is 49,800 miles (atoc) corroborated by the historical invoices, showing the car has had little use in recent yearsThis car offers a unique opportunity to enhance the bodywork whilst re-instating the original dark blue paint as suppliedThe Dino’s voluptuous bodywork, which many people regard as the prettiest ever to grace a road-going Ferrari, was designed by Pininfarina and built by Scaglietti and covered a tubular chassis which carried wishbone independent suspension at each corner. The compact, four-cam engine which delivered 190bhp, was mounted transversely above the five-speed gearbox and just ahead of the rear axle, allowing for both a comfortable cockpit and some usable boot space. The Dino was established as the international playboy’s car of choice when it starred in the 1971 TV series “The Persuaders!”, the opening credits featuring a race on the Cote D’Azur between Tony Curtis’ Dino and Roger Moore’s Aston Martin DBS, now regarded as an iconic piece of footage, capturing the very essence of what these cars are all about.The 246 Dino was hugely successful but just 488 246 GT Dinos were produced in right-hand drive, one of which was this E-Series car, chassis #06098. Ordered through H.R. Owen, London in 1972 and supplied via Maranello Concessionaires Ltd., Surrey in April 1973 at a total cost of £4,556, seemingly modest compared to the £15,000 price of a contemporary Rolls-Royce Corniche Coupe. This Dino was supplied in the very rare colour of Blu Scuro (Dark Blue 20.A.357) complemented by a Beige leather (VM 3234) interior fitted with electric windows and, according to the archive records, the purchase price included five wheels and four gallons of petrol at £1.50.It appears the car has remained on the registration number ‘TBY 176L’ from new and the history file goes into more ownership and maintenance detail from 1984 when Mr L Foster of Southport bought the car from Mr R Brittain of Norfolk in May of that year. Mr Foster retained the services of Graypaul Ferrari Ltd., together with a number of specialists culminating in an engine and gearbox rebuild in November 1986. We are unsure when the colour was changed from the original Blu Scuro and subsequent invoices show no paint shop invoices. Furthermore, we have confirmed via Ferrari archives that the gearbox and body numbers match factory records. The engine number is yet to be established (as of May 2021) and we will endeavour to confirm the engine number prior to sale, and although the history file shows no indication of a replacement engine, we invite bidders to inspect the car to verify.In November 1986, as confirmed by the accompanying MOT Certificate, the mileage was recorded at 48,432 miles. The car was bought by Mr G. Garret of Cheshire in 1988, later registered to Mr Garret’s son in October 2020, the last registered keeper. Throughout the Garret family’s ownership, the Dino was very lightly used although periodically maintained with notable invoices from Rectory Garage, Cheshire in 1988 at 49,004 miles, JCT600 Ferrari, Bradford in 1991 and Superformance UK Ltd., Hertfordshire in 2011. Subsequent MOT Certificates register mileages at 49,282 in 1991, 49,442 in 1994, 49,568 in 2004 and was last MOT’d in 2013 at 49,700 miles. We are led to believe that Mr Garret Sr. suffered periods of extended illness that limited his use of the car during the decades of his ownership, and upon his death the car was registered to his son in 2020. The invoices and MOT Certificates subsequent to 1986 show double-digit increments and the current odometer reading was 49,800 miles at the time of cataloguing.In conclusion, we consider this Dino as the perfect contender for a rolling-restoration, the car performed well at low speed and would benefit from a thorough “going over” of the mechanical components. The body shows signs of blistering beneath the paint in a number of places, and if kept under control, may not worsen. The Dino’s condition however presents the perfect opportunity to enjoy the car, without being too precious, and then return the car to its original dark blue paintwork whilst attending to the body. Most Dinos on the market have been recently restored with prices reflecting the expenditure of the works, the opportunity, therefore, is rare at this guide price.Supplied to auction with a history file showing period receipts, copy order forms and build records from the Ferrari archives, historical MOTs, yellow tyre “chock” and old “blue” logbook. We welcome any pre-auction inspection.*Forming part of A Sale of Ferraris in association with Ferrari Owners' Club of Great Britain, the buyer of this lot will be entitled to one years free membership with Ferrari Owners Club of Great Britain* lSpecificationMake: FERRARIModel: DINO 246 GTYear: 1972Chassis Number: 06098Registration Number: TBY176LTransmission: ManualEngine Number: 06098Drive Side: Right-hand DriveOdometer Reading: 49800 MilesMake: RHDInterior Colour: Cream LeatherClick here for more details and images

We found 297887 price guide item(s) matching your search

There are 297887 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

297887 item(s)/page

Huge Job lot of Large Job Triang Railways Precision Models Dinky Carriages & Locomote Originals and original boxes tracks, signals bridges and more Includes the following Locomotives Hornby dublo 80054 Meccano TrIang railways R.59 262 CLASS 3 MT OO/OH GUAGE TRIANG DOUBLE ENDED DIESEL R159 TRIANG R751 BR COCO DIESEL ELECTRIC LOCOMOTIVE AS NEW ORIGINAL BOX Triang R52TRIANG R59Metal Dublo metal bridge Signalling posts and traffic signals Carriages Triang R628 BUFFET CARRAIGE WITH SEATS Triang r121/223Triang r29/221Triang r110 r212Triang R128 Triang Baggage cart sliding doors Triang ICI Chemical transporter 2 Hornby dublo Meccano grain B85040 20TNew in box R561 TRIANG CONTAINER WAGON NEW IN BOX SHELL LUBRICATING OIL R211 WAGON New in box transfer 741 carriage New in box Wrenn railways w5006 ore wagon south down Triang R39 HORNBY Meccano 12T B477015 WAGON Hornby Dublo 6t W59850Hornby Dublo metal carriage trailer base Triang r128 wagon Hornby dublo railer No 863499 Meccano Original pages from carriage brochure Lots and lots of track Signalling house. Church and spire larger signalling house fences plastics bridges some in need of repair greenery Signalling bridge crossover Triang shell lubricating oil bottle

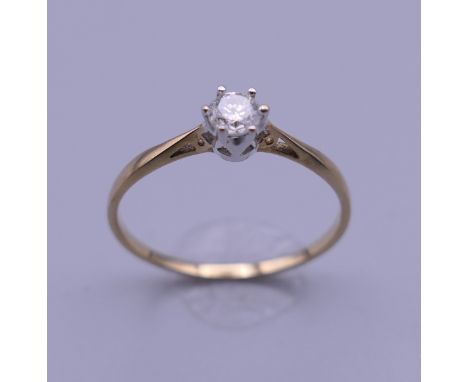

Konvolut 4 Ringe, #1: GG 14K, 5,3 gr, RW: 55, Brillant ca. 0,25 ct, ca. F-G/VS // #2: GG 14K, 7 gr, RW: 57, Brillanten zus. ca. 0,25 ct, tlw. fancy colour (beh.) // #3: GG 18K, 7 gr, RW: 54, Achtkantdiamanten zus. ca. 0,18 ct, sehr gute F+R // #4: GG 18K, 3,6 gr, RW: 56, Saphir, Brillanten zus. ca. 0,14 ct, gute F+R. Alle Ringe 2. H. 20. Jh., leichte Tragespuren.| Bundle of 4 rings, #1: 14K YG, 5.3 gr, ring size 55, brilliant ca. 0.25 ct, ca. F-G/VS // #2: 14K YG, 7 gr, ring size 57, brilliants totalling ca. 0.25 ct, partly fancy coloured (enhanced) // #3: 18K YG, 7 gr, ring size 54, single-cut diamonds totalling ca. 0.18 ct, very good colour a. clarity // #4: 18K YG, 3.6 gr, ring size 56, sapphire, brilliants totalling ca. 0.14 ct, good colour a. clarity. All rings 2nd half 20th century, minor signs of wear.

A George V Silver Circular Two-Handled Bowl and an Edward VII Silver Two-Handled Bowl, the George V bowl by R. F. Mosley & Co, Sheffield 1927, of bulbous form with cast strap ornament, leaf capped scroll handles, on circular footrim, 3.75ins diameter x 6.875ins wide (handle to handle) x 4.5ins high, the Edward VII bowl by Williams Ltd, Birmingham 1905, of plain form with scroll handles and on scroll feet, 3ins diameter x 5.75ins wide (handle to handle) x 4ins high, combined weight 17.8ozs

A Set of Cast Iron and Brass Counter Scales, to weigh 1lb, three other scales, including Salter's Quadrant Balance, and a set of brass weights, and a cast iron set of counter scales to weigh 4lbs, marked " R. L. Capell, Northampton", with ceramic tray, and three others including - brass and wrought iron balance scales stamped "The United Yeast Company, Bristol", and a set of weights

A Diamond Oval Brooch, by R. H. B., in 18ct yellow and white gold mount, with yellow gold textured branches applied with wirework collets, set with round brilliant cut diamonds, approximate total diamond weight 0.65ct, 15mm x 14mm overall, gross weight 15.6g, in maroon leather covered box retailed by Boodle & Dunthorne, Liverpool & Chester Note: With import mark for Birmingham 1990

Two Sapphire and Diamond Rings, Modern, in 18ct gold mount, one set with a centre sapphire approximately .10ct, flanked by four small diamonds .10ct total, with bark effect shank, size R, the other set with four small sapphires flanked by two small seed pearls, size S, total gross weight 6.4g

Four Gem Set Rings, Modern, 18ct Gold, one set with garnet stones, size R, another set with small emeralds and flanked by small diamonds, size H+, one set with three small ruby stones and four small diamonds, size Q+, another set with three small ruby stones and two small diamonds, size K, total gross weight 10.9g

Four Pearl Set Rings, Modern, three in 18ct gold mounts, one in gold colour metal mount, one set with a central pearl flanked by six small diamonds, size O, one set with five small seed pearls, size P, another set with five seed pearls, size N, and one set in the mourning manner with black enamel and a central seed pearl, size R, total gross weight 12g Note: Gold colour metal unmarked but tests as 18ct gold

A Mixed Lot of Gold, Modern, comprising - 18ct gold bracelet (broken) gross weight 3.6g, two 18ct gold wedding bands, sizes K & R, gross weight 9.2g, 18ct gold locket, gross weight 3g, 22ct gold brooch depicting two love birds, gross weight 1.7g, and a 9ct gold filigree gem set clouche pendant, gross weight 3.1g

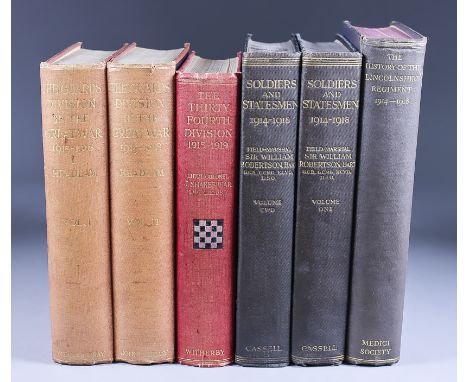

Twelve Books of Military History, including - Cuthbert Headlam - "History of the Guards Division in the Great War 1915-1918", volumes 1 and 2, published John Murray, London, 1924, and Major General C. R. Simpson, C.B. (Ed) - "The History of the Lincolnshire Regiment 1914-1918", published by The Medici Society Ltd., 1931 (one cloth covered hardback volume)

A preserved taxidermy specimen of a Red-Legged Partridge, a Woodcock, and albino Ring-Necked Pheasant and a Reeves Pheasant in a naturalistic setting, housed in a common glazed fronted case, a label to the interior for H R Bennett Taxidermist, Norfolk. The case 81 cm high x 162 cm wide x 28 cm deep.Provenance: Little Haugh Hall, Norton, Bury St Edmunds, Suffolk.

Various preserved taxidermy specimens housed in a pair of specially commissioned oak cabinets, each above an arrangement of twelve drawers. The first cabinet "What you can shoot" containing preserved taxidermy specimens of Woodcock, Snipe, Teal, Mallard, Reeve's Pheasant, Ring-Necked Pheasant, English or Common Partridge, Red-Legged Partridge and Wood Pigeon, the second cabinet "What you can't shoot" containing preserved taxidermy specimens of a Barn Owl, Little Owl, Tawny Owl, European Common Buzzard, Kestrel, Eurasian Sparrowhawk, Merlin, Red Fox, Brown Hare, Green and Greater-Spotted Woodpeckers, Stoat, Weasel and Red and Grey Squirrels. 210 cm high, 64 cm deep, 190 cm wide.Provenance: Little Haugh Hall, Norton, Bury St Edmunds, Suffolk.Note: These two cases were commissioned by the owner of Little Haugh Hall and made up by the Norfolk taxidermist H R Bennett. The estate was purchased in 1997 and the shoot properly established by 2005. It was a winner of a Purdey award for outstanding game and habitat conservation in 2016. As its reputation grew more and more overseas guns shot on the estate and they were not always too discerning as to what they shot. The then estate owner decided to have two cases made up, one displaying "What you can shoot" the other displaying "What you can't shoot". Guest guns were tested after a full English breakfast and before the first drive!These cabinets will be sold subject to receipt of the necessary Article 10 certificates and released only when these are received. In the event that they are not issued then the sale of this lot will be rescinded.

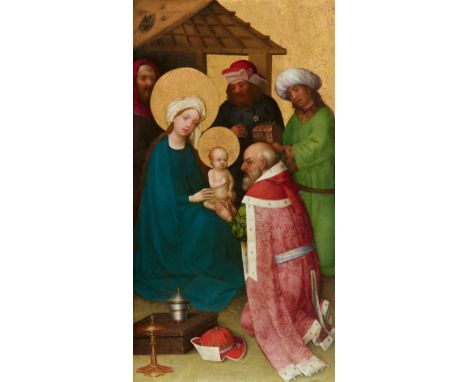

Öl auf Holz. 78 x 42 cm.ProvenienzFriedrich Lippmann (1838-1903), Berlin. - Auktion Lepke (“Sammlung des verstorbenen geheimen Regierungsrats und früheren Direktors des Koenigl. Kupferstichkabinetts zu Berlin Friedrich Lippmann“), Berlin, 26.-27.11.1912, Lot 51 (als: Meister des Heisterbacher Altars). - Ottmar Strauss (1878-1941), Köln. - Dr. Friedrich Thyssen (1873–1951). – Von diesem 1939 konfisziert und 1950 restituiert. - 1951 als Schenkung von Dr. Friedrich Thyssen an das Rheinische Landesmuseum Bonn (Inv.-Nr. 51.160). - 2015 an die Erben nach Ottmar Strauss restituiert. - Auktion Sotheby’s, London, 10.12.2015, Lot 150. - Kunsthandlung Sam Fogg, London. - Europäische Privatsammlung.AusstellungenStefan Lochner. Meister zu Köln. Herkunft – Werke – Wirkung, Köln, Wallraf-Richartz Museum, 3.12.1993-27.2.1994, Nr. 56a.LiteraturMax J. Friedländer, in: Auktionskatalog Lepke (Sammlung Friedrich Lippmann), Berlin 1912, S. 7-11, S. 8f. (als: Meister des Heisterbacher Altars). - Franz Rademacher: Eine Schenkung von Dr. Fritz Thyssen an das Bonner Landesmuseum, in: Kunstchronik 5, 1952, S. 167 und 182, Abb. 7 (als: Nachfolger von Stefan Lochner). - Franz Rademacher: Rheinisches Landesmuseum Bonn. Verzeichnis der Gemälde, Köln u. Graz 1959, S. 28 (als: Meister des Heisterbacher Altars, Umkreis). - Alfred Stange: Kritisches Verzeichnis der deutschen Tafelbilder vor Dürer, 3 Bde., München 1967-78, Bd. 1, München 1967, S. 47f, Nr. 110d (als: Meister des Heisterbacher Altars). - Gisela Goldberg and Gisela Scheffler: Bayerische Staatsgemäldesammlungen Alte Pinakothek München. Altdeutsche Gemälde. Köln und Westdeutschland, Vollständiger Katalog (=Gemäldekataloge XIV), München 1972, S. 148. - Ingeborg Krueger, in: Rheinisches Landesmuseum Bonn. Gemälde bis 1900, Köln 1982, S. 260f (mit Abb.). - Frank Günter Zehnder: Katalog der Altkölner Malerei (=Kataloge des Wallraf-Richartz-Museums XI), Köln 1990, S. 459. - Dagmar R. Täube, in: Ausst.-Kat. „Stefan Lochner. Meister zu Köln. Herkunft – Werke – Wirkung”, Köln, Wallraf-Richartz Museum, 3.12.1993-27.2.1994, Köln 1993, S. 348f, Nr. 56a (mit Abb.). - Julien Chapuis: Stefan Lochner. Image Making in Fifteenth-Century Cologne, Turnhout 2004, S. 253-5, Abb. 214.Unsere vielfach publizierte und in der bedeutenden Kölner Ausstellung zu Stefan Lochner 1994 gezeigte Tafel ist Teil eines Triptychons, das vermutlich für eine Kölner Kirche geschaffen wurde. Weitere zugehörige Tafeln befinden sich heute u.a. in der Alten Pinakothek, München, dem Wallraf-Richartz-Museum, Köln, und dem Museum Wiesbaden. Auf den Außenseiten der Flügeln befanden sich einst zwölf Tafeln mit Aposteldarstellungen, während die Innenseiten der Flügel Szenen aus dem Leben Christi vor (links) und nach (rechts) der Passion gezeigt haben. Die vorliegende Tafel dürfte ihren Platz demnach auf der Innenseite des linken Flügels gefunden haben.Dargestellt ist die Anbetung der Könige. Vor einem repräsentativen Goldgrund und einem strohgedeckten Stall sitzt Maria mit dem Jesuskind auf dem Schoß, beider Köpfe werden von großen Goldnimben hinterfangen. Vor dem Jesuskind kniet in anbetender Haltung der älteste der drei Könige in einem hermelingesäumten Brokatmantel, während die beiden anderen Könige in einfacheren Gewändern rechts hinter der Madonna stehen. Der hl. Josef erscheint bescheiden und größtenteils verdeckt am linken Bildrand. Vom strahlenden Goldgrund heben sich insbesondere die Rot- und Grüntöne der Gewänder zweier Könige sowie das Blau des Mantels der Gottesmutter ab. Am unteren Bildrand finden sich in einer stilllebenartigen Zusammenstellung zwei der Gaben der hl. Drei Könige, davon eine auf einem reichverzierten Kästchen, sowie die kronenartige Kopfbedeckung des ältesten Königs. Durch kräftige weiße Glanzlichter erhalten die Edelsteine besondere Plastizität.Unser Gemälde zeigt große Nähe zu den Werken Stefan Lochners, dessen Schule diese wie auch die anderen Tafeln des Altars zunächst zugeschrieben wurden. Alfred Stange gab die Gemälde 1967 dem Meister des Heisterbacher Altars, seit Goldberg/Scheffler 1972 setzte sich in der Forschung jedoch die Vorstellung einer eigenständigen Künstlerpersönlichkeit im Köln der Mitte des 15. Jahrhunderts durch, ohne direkten Werkstattzusammenhang mit Lochner oder dem Meister des Heisterbacher Altars, wenn es auch zu beider Werken eine enge Verwandtschaft gibt.

Öl auf Holz. 44,5 x 69,5 cm.Auf dem Holzstamm unten links undeutlich monogrammiert und datiert: G 1640.ProvenienzSammlung Sir Thomas Proctor-Beauchamp , Langley Hall Norfolk, Kat. 1815. - Versteigerung Sir Reginald Proctor-Beauchamp, Sotheby´s London 11.06.1947, Nr. 24 (m. Abb.). - Versteigerung R. F. Watson, Sotheby´s London 30.06.1971, Nr. 11 (m. Abb.). - A. Brod, London. - Kunsthandlung St. Lucas, Wien, Frühjahrsausstellung 1972, Nr. 5 (m. Abb.). - Seit 1972 deutsche Privatsammlung.LiteraturU. Beck: Jan van Goyen 1596-1656. Ein Oeuvreverzeichnis, Augsburg 1973, S. 333, Nr. 736.Die niedrige Horizontlinie dieses Bildes, bei der sich rechts im Hintergrund Himmel und Gewässer berühren, sowie die auffallend zarte, geradezu pastellartige Farbigkeit dieser Komposition verleihen ihr jenen kontemplativen, ruhigen Charakter, der die besten Werke van Goyens auszeichnet. Im Gegensatz zu seiner frühen Ton-in-Ton Malerei hat der Niederländer in seiner mittleren Schaffensperiode zu einer höchst raffinierten Farbpalette gefunden. In dem stillen Gewässer spiegeln sich der Himmel und das flache Ufer, des Mittelgrundes mit seinen Türmen, Bäumen und Buschwerk sowie die Segel der fernen Boote. Den Vordergrund bildet ein diesseitiges Ufer auf dem sich drei Männer begegnen und an dem eine mit Menschen und Vieh beladene Fähre anlegt.

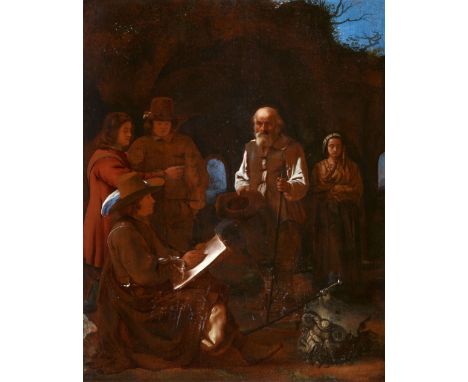

Öl auf Leinwand (doubliert). 76 x 60 cm.ProvenienzWohl W. Spieringh, Delft (gest. 25. Januar 1689). In seinem Inventar ist ein Bild gelistet: „een bedelaarsgezelschapje off een grotje – van Cavallier Swarts“. - H. van Slochem, Antwerpen. - Dr. C.A. van Hees, Reeuwijk, 1958. - Mak van Waay, Amsterdam 31.05.1960, Lot 20. - Gebr. Douwes, Amsterdam, 1960. - Sotheby's, London 27.03.1963, Lot 62. – Sammlung Melmeluzzi, Rom. – Italienischer Privatbesitz.AusstellungenLeiden, De Lakenhal, Kunstbezit van Oud-Alumni der Leidse Universiteit, 1950, Nr. 49. - Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, Michael Sweerts en tijdgenoten, 1958, Nr. 1. - Rom, Palazzo Venezia, Michael Sweerts e i Bamboccianti, 1958, Nr.1. - Köln, Wallraf-Richartz-Museum (28. August – 17. November 1991), Utrecht, Centraal Museum (6. Dezember 1991 – 9. Februar 1992), I Bamboccianti, Nr. 33.5.LiteraturW. Martin: Michael Sweerts als schilder. Proeve van een biographie en een catalogues van zijn schilderijen', in: Oud Holland, vol. 25, 1907, S. 154, Nr. 35. - W. Martin: Nog een Sweerts, in: Oud Holland, vol. 34, 1916, S. 181-2. - J. Meder: Die Handzeichnungen, 1919, S. 277. - E. Trautscholdt, in: U. Thieme & F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, vol. XXXII, Leipzig 1938, S. 349. - R. Kultzen: Michael Sweerts (1624-1664), Diss., Hamburg 1954, S. 29, 238, Nr. 2. - R. Kultzen, in: J.C. Ebbinge Wubben, Michael Sweerts en tijdgenoten, Ausstellungskatalog Rotterdam 1958, S. 35, Nr. 1, Abb. 1. - R. Kultzen, in: Pantheon, vol. XXXVIII, 1980, S. 64 ff, Abb. 2. - T. J. Kren: Johannes Lingelbach in Rome, in: The J. Paul Getty Museum Journal, 10, 1982, S. 52, Abb.15. - L. Laureati, in: G. Briganti, L. Trezzani, L. Laureati: The Bamboccianti (English ed.), Rom 1983, S. 302, Abb. 13.2. - R. Kultzen, in: D. A. Levine u. E. Mai: I Bamboccianti, exhibition catalogue, Milan 1991, S. 275, Nr. 33.5, Abb. S. 276. - R. Kultzen: Michael Sweerts, Doornspijk 1996, S. XV , Abb. 2. - P. C. Sutton, in: P. C. Sutton u. G. Jansen: Michael Sweerts (1618-1664), Ausstellungskatalog Zwolle 2002, S. 14, Abb. 7. - L. Yaeger-Crasselt: Michael Sweerts (1618-1664). Shaping the Artist and the Academy in Rome and Brussels, S. 223, Abb. 38.Die dokumentierten Fakten zur Biographie des Malers Michaels Sweerts sind eher spärlich: 1618 wird er in Brüssel geboren, 1646 taucht sein Name in den Kirchenbüchern der Pfarrei Santa Maria del Popolo in Rom auf. Dort erfährt man, dass er in der „Strada Margutta“ wohne, wo auch andere katholische Künstler aus dem Norden lebten. Sweerts hatte in Rom eine durchaus solide Berühmtheit erlangt und konnte auf einen Kreis prominenter Mäzene zählen, allen voran Fürst Camillo Pamphili sowie die niederländischen Seidenhändler Jean, Josef und Jeronimus Deutz. Dennoch hat er die Stadt zwischen 1652 und 1654 wieder verlassen. 1655 wird er in Brüssel anlässlich einer Taufe erwähnt, und 1659 in den Listen der dortigen Lukas-Akademie. Wir erfahren auch, dass er in Brüssel eine eigene Malschule gründete. Ebenso, dass er sich einer katholischen Missionsorganisation anschließt, Anhänger von Vinzenz von Paul, die sich der Missionierung des Ostens verschrieben hatte. 1661 ist Sweerts einige Monate in Amsterdam, wo er den Bau eines Schiffes beaufsichtigte, mit dem die Missionare ihre Reise in den Fernen Osten antreten sollten. Im Dezember des gleichen Jahres ist er in Marseille, von wo das Schiff kurz darauf nach Palästina ablegt. Auf der Reise über Land in Syrien geht es Sweerts psychisch nicht gut, weshalb er irgendwo zwischen Isfahan und Tabriz in Persien aus der Gesellschaft entlassen wird und er seinen Weg alleine fortsetzt. Er gelangt zu den Jesuiten in Goa, wo er im Alter von 46 Jahre gestorben sein soll. Als Künstler wird Michael Sweerts mit den sogenannten Bamboccianti in Verbindung gebracht, jenen niederländischen Malern, die in Rom das Genre der südlichen Landleute pflegten. Allerdings darf er wohl kaum als ein "Bambocciante tout-court" bezeichnet werden, denn seine Werke sind durch ihre Intellektualität und ihrer sozialphilosophischen Sensibilität weitaus mehr als reine Genreszenen. Mit auffallender Beharrlichkeit verfolgte Michael Sweerts seit seiner Ankunft in Rom das Thema „Künstler bei der Arbeit“. Zwischen den Jahren 1646 und 1652 schuf er vier Gemälde von Künstlerateliers und vier weitere, die einen Künstler beim Zeichnen im Freien zeigen. In Rom erkennt der Maler Sweerts dass das Künstlertum, bzw. der Auftrag des Künstlers, über das handwerkliche hinaus auch die intellektuelle Reflexion über das eigene Tun einbezieht.Das vorliegende Gemälde wurde in diesem Sinne von Laura Laureati als ein emblematisches Beispiel für Sweerts frühe Tätigkeit in Rom beschrieben (op. cit.). Als ebenso bedeutend erkennt es Lara Yaeger-Crasselt in ihrer Studie über die Rolle Michael Sweerts in der künstlerischen Ausbildung in den Niederlanden und Rom zu dieser Zeit (op. cit.). Das Gesamtwerk dieses Künstlers besteht aus kaum mehr als 50 Bildern. Den Rang unseres Gemäldes innerhalb des Gesamtoeuvres belegen die vielen Publikationen und die zahlreichen Ausstellungen, in denen es beschrieben bzw. gezeigt worden ist.

Öl auf Leinwand. 98 x 73 cm.ProvenienzFriedrich John (1769-1843) und seine Nachkommen. - Privatbesitz Wien.LiteraturC. Wilczek: Heinrich Füger. Seine Gemälde und Zeichnungen, Wien 1925, S. 61, Nr. 12. - R. Keil: Heinrich Friedrich Füger 1751-1818, Wien 2009, S. 49-50 und S. 224, Nr. WV 94.Heinrich Füger wurde als junger Künstler in Wien von dem englischen Gesandten Robert Keith gefördert. Über ihn kam er in Kontakt zur kaiserlichen Familie, die dann ebenfalls seine weitere Karriere und Ausbildung unterstützte - u. a. mit einem Stipendium für einen mehrjährigen Aufenthalt in Rom. Zu seinen Verpflichtungen gehörte es, in dieser Zeit auch Gemälde für den Wiener Hof auszuführen. Das erste Werk, das Füger in Rom für das Kaiserhaus malte, war eine großformatige „Apotheose Kaiser Franz Josefs II.“, die sich heute im Kunsthistorischen Museum in Wien befindet. Im Zusammenhang mit diesem 1779 entstandenem Gemälde führte Füger die hier vorliegende Ölstudie aus, die als Vorstufe für die große Fassung zu verstehen ist (R. Keil, op.cit. S. 49). Füger hat sich tastend dem allegorischen Thema genähert, wie der Vergleich mit der Endfassung zeigt. Die Figuren sind nun gedrängter und der römische Stil, etwa eines Pompeo Batoni, ausgeprägter.

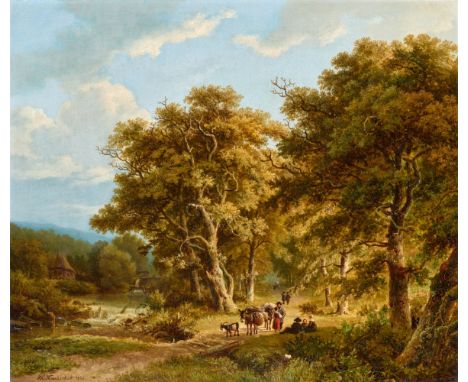

Öl auf Leinwand (doubliert). 30,5 x 35,5 cm.Signiert unten links: B. C. Koekkoek.ProvenienzDeutsche Privatsammlung.Das kleinformatige, bis heute unbekannte Kabinettstück stellt den Eingang eines Waldes dar, links ein Waldbach, im Hintergrund eine Wassermühle und in der Bildmitte in einer sonnigen Waldlichtung zwei Packesel, eine Ziege und einige sich unterhaltende Menschen. Im Hintergrund verfolgen einige Menschen ihren Weg durch den Wald. Das gut erhaltene Gemälde entstand 1836 in Kleve - wohin Koekkoek wegen der waldreichen Landschaft 1834 von Hilversum mit seiner jungen Familie übergesiedelt war - an einer Schnittstelle im Werk Koekkoeks. In der leichten Farbpalette wirkt die sehr naturalistische Frühphase des Gesamtwerks durch, in der Komposition, mit der bereits mächtigen, aber noch offenen Waldszenerie, weist das Gemälde aber bereits auf die nach 1840 entstandenen, oft sehr schweren Waldlandschaften voraus. Zur Herkunft des Bildes gibt es auf der Rückseite des Rahmens dank zweier Aufkleber zwei Hinweise auf die Herkunft des Gemäldes. Der älteste Aufkleber befindet sich auf dem Keilrahmen und sagt aus, dass das Gemälde unter der Nr. 293 in einer Ausstellung in Königsberg i. Pr. ausgestellt war, wahrscheinlich im 1832 dort gegründeten und sehr bedeutenden Kunstverein. Das zweite Etikett stammt von dem Berliner Rahmenmacher George Gropius, der das Bild im April 1841 eingerahmt hat, was darauf hinweist, dass das Bild sich zu dieser Zeit wahrscheinlich in Berliner Privatbesitz befand. George Gropius (1802-1842) war Kunsthändler und Verleger. Diese beiden Aufkleber ermöglichen es, das Bild zu identifizieren mit dem Gemälde Koekkoeks mit dem zutreffenden Titel „Eine baumreiche Landschaft mit einem Waldbache“, das 1837 unter der Nummer 235 im Kunstverein Danzig, einem Kooperationspartner des Königsberger Kunstvereins, ausgestellt wurde, als „ Eigenthum des hrn. Stadtr. Reimer zu Berlin“ (vgl. R. Meyer-Breme: Die Ausstellungskataloge des Königsberger Kunstvereins im 19. Jahrhundert, Köln/Weimar/Berlin 2005, S. 66: 1837). Georg Andreas Reimer (1776-1842) war der bedeutendste Berliner Gemäldesammler seiner Zeit, dessen 1942 Bilder umfassende Sammlung in den Jahren 1842 und 1845 versteigert wurde. Das Bild wird im neuen Werkverzeichnis der Gemälde B. C. Koekkoeks unter der Nr. 36/30 aufgenommen. Wir danken Herrn Dr. Guido de Werd für diesen Katalogbeitrag.

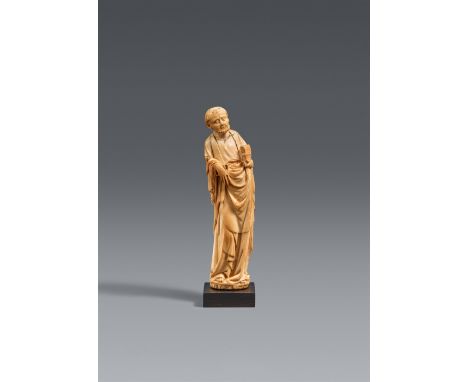

Elfenbein, vollrund geschnitzt, geringfügigste Reste einer ehemaligen wohl teilweisen farbigen Fassung. In maßvollem Kontrapost und gleichmäßig schwingender Körperhaltung stehende Figur eines bärtigen Heiligen mit Tonsur, der mit seiner linken Hand ein Buch zu seiner Seite hält; das von seiner rechten Hand gehaltene ehemals aufrecht eingesteckte weitere Attribut hat sich nicht erhalten. Der Heilige trägt ein schlichtes bodenlanges Untergewand sowie einen um den Körper geschlungenen faltenreichen Umhang, in dessen feiner Gestaltung sich die künstlerische Qualität der bemerkenswerten Kleinplastik besonders zeigt.Bestoßungen mit Verlusten an der Plinthe. Bräunungen, besonders auf der Rückseite. Auf hölzernen Sockel montiert. Höhe 16,2 cm (ohne Sockel).ProvenienzAuktion Sotheby´s, London, 10.12.2004, Lot 13. - Süddeutsche Privatsammlung.LiteraturZum Vergleich siehe R. H. Randall: Masterpieces of Ivory from the Walters Art Gallery, Baltimore 1985, Nr. 324.Dieses Objekt wurde unter Verwendung von Materialien hergestellt, für die beim Export in Ländern außerhalb der EU eine Genehmigung nach CITES erforderlich ist. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird.

-

297887 item(s)/page