We found 297887 price guide item(s) matching your search

There are 297887 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

297887 item(s)/page

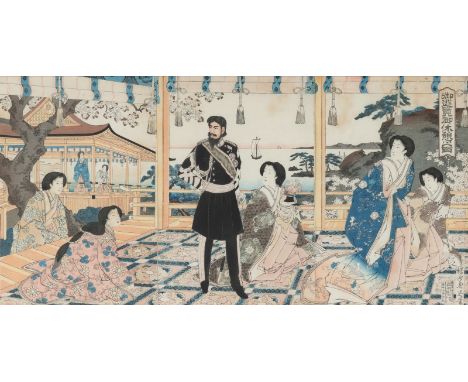

Toyohara Chikanobu (1838-1912)Japan, dat. 189835 x 71,5 cm, R.Farbholzschnitt, drei ôban, Triptychon. Titel: Goyuran gokyukei no zu. Sign. Yôshû Chikanobu hitsu. Verleger: Imai Keitarô. Datum 1898.Ehemals aus einer deutschen Privatsammlung, vor 2007 erworbenStark verblasst, hinter Glass gerahmt

Fünf Farbholzschnitte von Hiroshige aus den Serien '53 Stationen des Tokaido', '36 Ansichten des Fuji' und '100 berühmte Ansichten von Edo'Japan, 19. Jh. und später17 x 23 - 34,5 x 23,5 cm, R.Ehemals aus einer deutschen Privatsammlung, vor 2007 erworbenAlle unter Glas gerahmt, minim. berieben, teils beschnitten

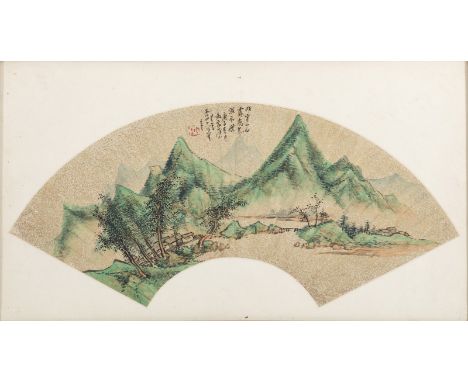

Zhu Angzhi (1764-ca.1841)China, datiert 184054 x 19 cm, R.Fächerbild, Tusche und Farben auf goldgesprenkeltem Papier. Grüne Berglandschaft mit Hüttensiedlung nach nächtlichem Regen. Auschrift und sign. "An einem Frühlingstag des gengzi-Jahres in Anlehnung am Stil von Gao Fangshan (1248-1310) für den ehrenwerten Freund Yu Chuan. Angzhi". Künstlersiegel: "Angzhi".Aus dem Nachlass des österreichischen Diplomaten Dr. Dr. Rudolf Maijlat (1923-2007)Zhu Angzhi stammte aus Wujin der Provinz Jiangsu, war Qing-zeitlicher Maler. Seine frühen Landschaftsmalereien waren vom Stil von Hui Shouping und Wang Hui beeinflusst. In der späteren Zeit malte er grüne Landschaft nach der Wu-Malschule bzw. Lu Baoshan und entwickelte seinen eigenen StilMinim. berieben, hinterlegt und under Glas gerahmt

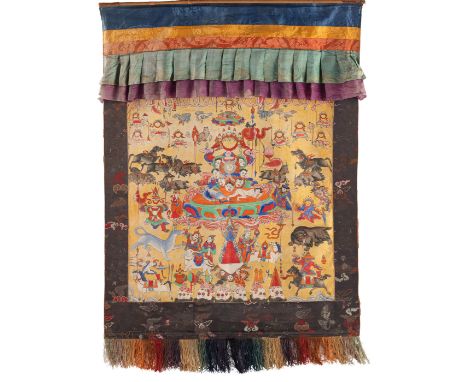

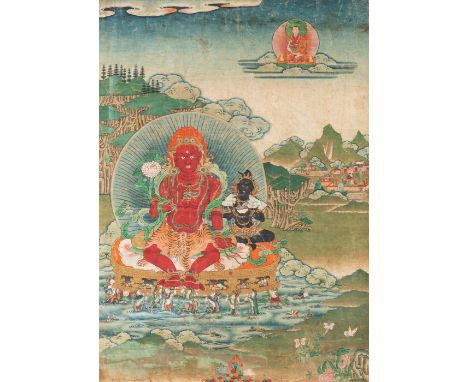

Pehar Gyalpo und sein GefolgeÄußere Mongolei, Ende 18,/ frühes 19. Jh.37 x 25,5 (67 x 45) cmTempera auf Baumwollgewebe, originale Seideneinfassung, Schutzvorhang und Stäbe. Im Zentrum der Malerei, umgeben von vier Emanationen, erscheint seitlich reitend Pehar auf einem weißen Schneelöwen. Er ist dreigesichtig, mit je drei Augen. Das mittlere Gesicht ist weiß, sein rechtes rot und sein linkes blauschwarz. Er hat sechs Arme mit den Attributen: (r) Vajraaxt, Schwert und Pfeil, (l) Messer, Eisenhaken (?) und Bogen. Auf seinem dreigesichtigen Haupt trägt er einen breitkrämpigen Hut, verziert mit dem Doppelvajra, und bekrönt mit einem getrockneten Menschenschädel. Sein Reittier steht auf einem Sonnenlotos. Pehars Gestalt umgibt eine Feuerlohe, und gewaltige spitze Berge bilden die landschaftliche Umgebung. Über Pehar erscheint der Guru Padmasambhava der die örtlichen Dämonen gefügig gemacht hat, und nach ihrer Bekehrung in den Dienst der buddhistischen Religion stellte. Pehar wurde zunächst verpflichtet, das große Kloster Samye, das Padmasambhava selbst erbaut hatte, zu beschützen. Später erweiterte er dessen Wirkungskreis über das Gesamtgebiet des Lamaismus, und ist schließlich, bis auf den heutigen Tag, als Staatsorakel für Tibet eingesetzt geblieben. Vier Emanationen, als Könige bezeichnet, erscheinen in den vier Ecken der Malerei. Sie reiten auf einem Pferd, einem Maultier, Schneelöwen und einem Elefanten. Auch sie tragen hier breitkrämpige Hüte und halten unterschiedliche Attribute in ihren Händen. In der Mitte unten erscheint der blaufarbene Damcan auf seinem Ziegenbock, mit den verdrehten Hörnern.Deutsche Privatsammlung, in den 1970er/80er Jahren gesammeltVgl. Buddha in der Yurte, Buddhistische Kunst aus der Mongolei; I+II, Karin Meinert (Hrg.); München, 2011: S. 632fAltersspuren, berieben

Lin Fengmian (1900-1991)China29,5 x 31 cm R.Dame in der Küche Getränke zubereitend. Leichte Tusche und Farben auf Papier, montiert als Albumblatt, unter Glas gerahmt. Signatur: "Fengmian". Künstlersiegel: "Lin Fengmian yin". Rückseitig zwei chinesische Schriftzeichen in Bleistift ungelesen.Aus der Sammlung der Familie Tafel, die durch den Tibet-Forscher Dr. Albert Tafel (1876-1935) begründet und durch Albert Tobias Tafel (1913-1981) erweitert wurde, größtenteils in den 1930er und 40er Jahren in China erworbenLin Fengmian (1900-1991, ursprünglicher Name Fengming) ist ein bedeutender chinesischer Maler und erster Präsident der Chnesischen Hochschule der Künste. Zusammen mit Yan Wenliang, Xu Beihong und Liu Haisu gehörte er zu den "Vier berühmten Rektoren" Chinas. Er stammte aus dem Kreis Mei, Provinz Guangdong, kam 1920 nach Frankreich und studierte in der École nationale supérieure des beaux-arts, Dijon und Paris. 1923 ging er als Gaststudent nach Berlin. 1925 nach seiner Rückkehr nach China wurde er Rektor der Fachhochschule für Kunst in Beiping. Nach Gründung der Volksrepublik China war er Maler an der Chinessichen Akademie für Malerei in Shanghai und stellvertretender Vorsitzender der Shanghai Art Association. Er integrierte Impressionismus, Fauvismus und Individualismus in die traditionelle Tuschmalerei und versuchte, die Konzepte der modernen westlichen Malerei in die chinesische Malerei einzuarbeiten. 1977 durfte er VR China verlassen und blieb in Hongkong bis zu seinem Tod 1991Etwas verblasst, leichte Stockflecken

Samt mit Vishvavajra, SeidenstickereiTibet, ca. 17. Jh.29 x 28 cm, R.Der quadratische Samt ist mit einem Mandala bestickt, das aus einer zentralen achtblättrigen Lotusblume mit einem Vishvavajra in der Mitte besteht, die in einem doppelten kreisförmigen Medaillon platziert ist, mit einer Lotusblume an jeder inneren Ecke der Palaststruktur und umgeben von einem breiten gestickten Band. Unter Glas gerahmt.Aus der Sammlung Gerd-Wolfgang Essen (1930-2007), zwischen den 1950er und 1980er Jahren gesammeltEtwas verblasst, kleinere Alterssch.

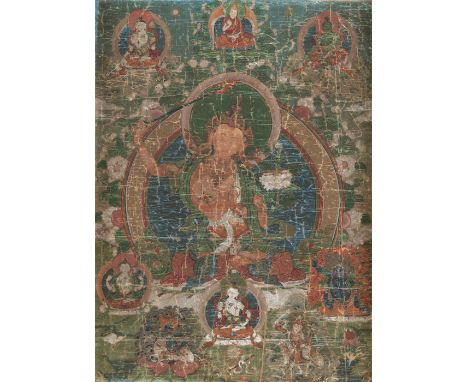

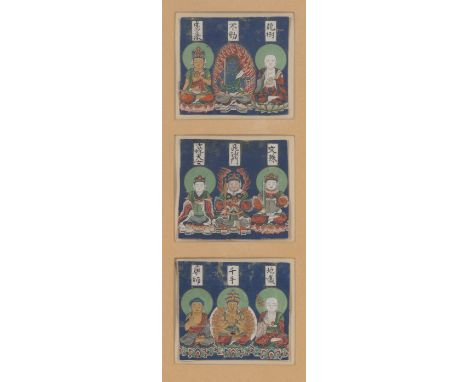

Thangka des ManjushriTibet, 18./ 19. Jh.62,5 x 45 cm R.Flankiert von der weissen und der grünen Tara, darunter Vajrasattva, Avalokiteshvara und Vajrapani. Unter Glas gerahmt.Alte bayerische Privatsammlung, erworben am 28.3.1968 von Schoette Ostasiatica, Stuttgart, Nr. 2958Publiziert: Schoettle Tibetica 1, 1968, Nr. 2958, S. 86Berieben, Alterssch.

Feiner Felsen aus Jade mit Qianlong-Gedicht und LandschaftsdarstellungChina, 18. Jh.16 x 23 x 1,5/2,5 cmHellgrüne Jade mit rostfarbener Tönung. Der feine Jadeberg zeigt eine ausgedehnte Tempelanlage inmitten malerischer Berglandschaft mit dramatischen Felsüberhängen und alten Kiefern, links im Vordergrund rollen Meereswogen an die Klippen, ein Wanderer steigt vom Pavillon in der Mitte unten zu einem weiter rechts höher gelegenen auf. In der Bildmitte befindet sich eine Höhle, links oben steht auf halber Höhe des Berges eine Pagode. Der Künstler nützte die farblichen Eigenschaften des schönen, großen, aber flachen Steines sehr geschickt und erzielte durch die Weiterführung der Landschaft um die Seitenkanten herum dennoch eine stark räumliche Wirkung. Auf der Rückseite schmiegt sich ein weiterer Tempel über einer Schlucht an den Felsen, auf der Anhöhe gegenüber steht ein Zedernwald. Fein graviertes und mit Gold gefülltes Qianlong-Gedicht und zwei Siegel Qian und Long. Das Gedicht betitelt "Huijiu-Tempel" wurde am 23.3.1762 (das 27. Jahr des Qianlong-Periode) vom Kaiser Qianlong verfasst, als er bei einer seiner sechs Südreisen den Baohua-Berg in der Provinz Jiangsu zum dritten Mal besuchte. Das Gedicht beschreibt die Landschaft des Baohua-Berges. Stand aus Holz.Bedeutende österreichische Privatsammlung, laut Aufzeichnungen in den 1970er oder 1980er Jahren bei Lempertz in Köln erworbenPubl. Zeileis, "Ausgewählte Jaden aus sieben Jahrtausenden", 1994, Nr. 351, S. 448-449Der hier dargestellte Tempel auf dem Baohua-Berg wurde 502 n. Chr. erbaut und wurde 1605 im 33. Jahr der Wanli-Periode der Ming-Dynastie als Longchang-Tempel benannt. Der Kangxi-Kaiser hat ihn 1703 in „Huiju-Tempel“ umbenannt. Der Tempel ist einer der bekanntesten buddhistischen Tempel der Lü-Schule („Schule der Verhaltensregeln“)Jadeschnitzereien, die Figuren in naturgetreuen Umgebungen darstellen und mit aufwendigen Details rund herausgearbeitet wurden, waren beim Qianlong-Kaiser besonders beliebt, der ein eifriger Sammler von Jadegegenständen war. Alle Jadestücke in seiner Sammlung wurden von ihm sorgfältig ausgewählt oder in Auftrag gegeben, und nur diejenigen, die von besonderer Bedeutung waren, wurden mit seiner Inschrift oder Wertschätzung versehen. Solche Schnitzereien wurden im Palast aufbewahrt, damit er sie bewundern und schätzen konnte. Geschnitzte Jadefelsen dieser Art sind in verschiedenen Größen zu finden und stellen idealisierte Miniaturlandschaften dar, in die sich der Gelehrte und Sammler zurückziehen konnte. Ein vergleichbarer Jade-Bergblock wird von R. Kleiner in Chinese Jades from the Collection of Alan and Simone Hartman, Hong Kong, 1996, S. 160, Taf. 127, abgebildet, wo der Autor erwähnt, dass diese Felsen "die von den meisten Geleaodihrten angelegten Miniaturgärten und Bäume ergänzen". Die Einbeziehung des kaiserlichen Gedichts dient dazu, Text und Bild zu kombinieren und so die Gesamtmonumentalität des Felsblocks zu verstärken. Vergleiche auch eine Reihe von Jadeblöcken im Palastmuseum in Peking, einige mit kaiserlichen Gedichten, abgebildet in Zhongguo Yuqi Quanji, 1991, Bd. 6, Pl. 252-256Wenige winzige Bestoßungen, schön erhalten

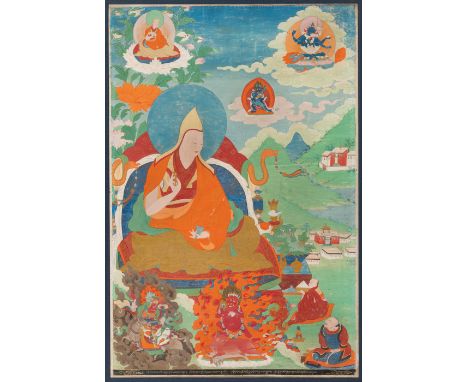

Der dritte Dalai Lama Sönam Gyatso (1543 - 1588)Tibet, 18./ 19. Jh.70,5 x 47 cm R.Dieses feine und seltene Thangka stammt aus einer Serie von dreizehn Rollbildern und zeigt die Manifestationen von Avalokiteshvara, dem Bodhisattva des Mitgefühls gewidmet und zwar den ersten sieben Dalai Lamas und den sechs ihnen vorangegangenen Inkarnationen. Das vorliegende Rollbild ist das sechste dieser Reihe und zeigt den dritten Dalai Lama Sönam Gyatso. Er hält einen goldenen Vajra sowie eine blaue Glocke und trägt die gelbe Kopfbedeckung der Gelugpa-Schule. Sein geistiger Meister war Panchen Sönam Dragpa und er erlangte bald höchste Erkenntnis. Altan Khan, der König der Khoschoten, bat ihn, in die Mongolei zu kommen, um dort den Buddhismus einzuführen. Er erreichte die Mongolei im Jahre 1578 und die Mongolen wurden Buddhisten. Am Geburtsort von Tsongkhapa gründete der dritte Dalai Lama das Kumbum-Kloster, welches zum größten Kloster außerhalb Lhasas wurde. Er baute eine Mauer um den wundersamen Baum, der an jener Stelle gewachsen war, an der die Nabelschnur Tsongkhapas durchtrennt worden war. Jedes Blatt dieses Baums zeigte ein Mantra oder die Abbildung eines Bodhisattva. Sönam Gyatso starb im Jahre 1588 während er in Karachin lehrte. Da Altan Khan nicht dazu in der Lage war, Sönam Gyatsos Namen auszusprechen, übersetzte er den zweiten Teil desselben, nämlich „Gyatso" - das heißt , Ozean" in den gleichbedeutenden mongolischen Begriff „dalai". Damit war Sönam Gyatso der erste, der den Titel Dalai Lama trug, ein Titel, den ihm jener mongolische König, den er im Jahre 1578 zum Buddhismus gebracht hatte, verlieh. Posthum wurde dann dieser Titel auch den beiden vorangegangenen Inkarnationen verliehen, die danach als der erste und der zweite Dalai Lama in die Geschichte eingingen. Der dritte Dalai Lama widmete sich sein Leben lang der Aufgabe, den Völkern der Mongolei, Westchinas und Osttibets den Dharma zu vermitteln. Er hatte eine Vorliebe für die spirituelle Führung der Länder und leitete eine Periode des Friedens und der Zivilisation ein. Dieser Einfluß des Buddhismus hat bis in unsere heutige Zeit überlebt. Tausende stürmten in Kham und Amdo zusammen, um seine Botschaft von Liebe und Mitgefühl zu hören und kehrten der Gewalt und dem Haß den Rücken. Im Jahre 1588, während er in Osttibet lehrte, zeigte er Anzeichen von Krankheit. Er rief seine Schüler zu sich und teilte ihnen mit, da die Zeit seines Todes gekommen sei: „Ich widme meine Gebete dafür, da Ihr Euch mit Ausdauer übt, so daß die Wolken der Unwissenheit und die gewalttätige Barbarei, die die Randgebiete unserer Welt verdunkeln, durch die strahlende Sonne der Erleuchtung zum Verschwinden gebracht werden mögen" Aufgrund seiner ausgedehnten Reisen und seiner andauernden Lehrtätigkeit ist das geschriebene Werk des dritten Dalai Lama nicht so umfassend wie jenes seiner Vorgänger. „Die Essenz des Feingoldes" ist seine beste literarische Komposition: der Text ist in prägnantem Stil geschrieben und umfaßt ein weites Feld an Gedanken, durch die er die von Atisha im Jahre 1042 in Tibet eingeführten Lamrim-Gattung erläutert, in der die Stufen des spirituellen Pfades dargelegt werden. „Fünf Gedichte" war der letzte von ihm verfasste Text. Darin heißt es: „Oh Manjushri, Verkörperung und Symbol der Weisheit, Der Du alle Buddhas zu ihrem erleuchteten Zustand gebracht hast und jene Weisheit darstellst, die das letztendliche Objekt meiner Zuflucht ist: Komm in den Lotus meines Herzens und entfache in mir die Weisheit der großen Freude". Nachdem er seine abschließenden Belehrungen niedergeschrieben hatte, zog sich sein Geist in das klare Licht der Dharmakaya-Weisheit zurück und sein Körper erhielt einen strahlenden Glanz. Rechts auf dem Bild ist das Kumbum-Kloster abgebildet. In der unteren rechten Ecke sitzt Altan Khan. Oben links ist der Panchen Lama Lobsang Döndup, oben rechtsDorjedenzhi in yab-yum (Vereinigung). Unten in der Mitte befindet sich Guhyasadhana Dharmaraja; seineKörperfarbe ist rot und er reitet auf einem Stier. Unter Glas gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, gesammelt in den 1970er und 80er Jahren, hauptsächlich erworben bei Schoettle Ostasiatica, StuttgartPubliziert: Thangka Kalender 1997, Windpferd Verlag, Monat AprilPubliziert und ausgestellt: Brauen 'Die Dalai Lamas', Völkerkundemuseum Zürich 2005, publ. Arnold Verlag Stuttgart, Nr. 290, S. 273Altersspuren, etwas berieben

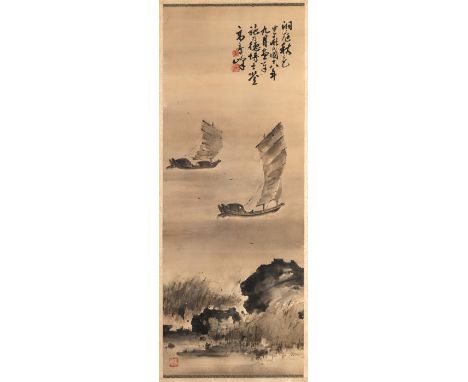

Gao Qifeng (1889-1933)China, datiert 1929109 x 41 cm, R.Zwei Segelboote. Gerahmt unter Glas. Tusche auf Papier, Beschriftung und Signatur des Künstlers: "Herbstfarben am Seeufer. Im neunten Monat des achtzehnten Jahres der Republik (1929) gemalt für Dr. Shinaide (Schneider), Gao Qifeng". Drei Siegel des Künstlers: "Qifeng zhi xi", "Lingnan Gao Weng", "Mei yi yan nian".Alte norddeutsche Privatsammlung, seit 1929 in der Familie des heutigen Besitzers, als das Gemälde einem Familienmitglied gewidmet wurdeGao Qifeng (1889-1933), mit persönlichem Namen Weng, war einer der Begründer der Lingnan-Schule der chinesischen Malerei. Er studierte Malerei in Japan und war stark von der japanischen Nihonga-Malerei beeinflusst, die traditionelle chinesische Malerei mit europäischem Naturalismus und Perspektive verband. In diesem Gemälde zeigen die beiden Boote mit ihrer realistischen Darstellung diesen Einfluss, während der dunkle Tuschestrich im Vordergrund aus der chinesischen Tradition stammt. Die Kalligraphie von Gao Qifeng ist ebenfalls sehr individuell und bemerkenswert, ebenso wie seine schöne SiegelschnitzereiLeichte Altersspuren

Große Malerei aus dem Vessantara JātakaThailand, spätes 19. Jh. bis erste Hälfte 20. Jh.39 x 208 cm (54,5 x 223 cm R.)Pigmente auf Holz, Originalrahmen. Die prinzliche Familie, Vessantara und seine Gemahlin Madri mit den beiden Kindern Jali und Kanha in ihrer Verbannung in dem Wald nahe des Berges Vamka auf der Flucht vor Jujaka. Dabei begegnen sie wilden Tieren, wie dem Tiger und dem Hirschen. Das selbstlose Leben dieses Prinzen und seiner Familie führt zur Wiedergeburt als Bodhisattva. Bilder dieser Art hingen im Tempel als Illustration. Vermutlich stammt dieses hier aus einer Serie.Privatsammlung Nordrhein-Westfalen, in den 1970er Jahren gesammeltGebrauchsspuren, kleinere Schäden in der Malschicht, etwas gedunkelt

Chen Wenxi/ Chen Wen Hsi (1906-1991)China/Singapur, 20. Jh.64,5 x 66,5 cm, R.Lotosteich und Fischreiher. Tusche und leichte Farben auf Papier, unter Glas gerahmt. Signatur: "gemalt von Wenxi" und Siegel des Künstlers: "Chen Wenxi".Aus einer alten österreichischen Privatsammlung, in den 1970er Jahren gesammeltChen Wenxi (1906-1991) wurde in Jieyang der Provinz Guangdong geboren. In seiner Jugend zeigte er bereits große Begabung und Leidenschaft für Kunst und Malen. Er studierte in der Xinhua College of Art in Shanghai bei berühmten Künstlern wie Pan Tianshou und hatte Einzelausstellungen in Guangzhou, Hongkong, Shanghai u.a. Seit 1948 lebte er in Singapur und arbeitete als Kunstschullehrer. Chen ist bekannt für seine avantgardistische Chinesische Malerei, insbesondere Tiermalerei von Affen und ReihernMinim. Stockflecken

Opferdarbringungen für die Schutzgottheit Beg tse, und ihre BegleiterTibet, 19./ frühes 20. Jh.76 x 76 (115 x 90) cmAuf dieser seltenen und ausführlichen Darstellung (tib. kang dzä) werden sämtliche Kleidungsstücke und Ausstattungen der Gottheit Beg tse, und deren Begleiter abgebildet. Die Gottheit selbst und ihre Mitstreiter werden dabei nicht dargestellt, sie werden mental während der Meditation in ihre Bekleidungen projiziert. Beg tse, dieser furchterregende Dämon - früher wohl eine vorbuddhistische (Kriegs-) Gottheit der Mongolen, bekannt unter dem Namen Beg tse (tib. lCam sring), "Bruder und Schwester" - wurde, in der zweiten Hälfte des 16. Jhdts. als letzter der Dharmapalas, als Beschützer der Klöster und Bewahrer heiliger Gegenstände durch Eid verpflichtet, und als achtsamer Hüter des Glaubens verehrt. Er verfolgt alle diejenigen erbarmungslos, die ihr Gelübde gebrochen haben oder das heilige Dharma mißachten. Seine Aufgabe ist es, all jene zu zerstören und auszurotten, die gegen die siegreichen Lehren verstoßen, entsprechend dem Auftrag den er von Buddha erhalten hat. In einer Legende berichtet A. Grünwedel. über eine Reise des 3. Dalai Lama, (bSod-nams rgya-mts'o) in die Mongolei - auf Einladung des Altan Khagan dem derzeitigen mächtigen Beherrscher der Tümäd - von der Niederlage die Beg tse erlitt als er jene Reise des Großlama verhindern wollte. Altan Khagan, hatte im Jahre 1566 Gesandte nach Tibet geschickt um den rGyal-ba von Lha-sa einzuladen. Erst auf die zweite Einladung im Jahre 1575 entschloß sich der Großlama selbst zu kommen. Am Kökö nor sollte ein Vihara erbaut werden; dort erwartete ihn eine Gesandtschaft der verbündeten mongolischen Fürsten. Von überall her kamen Gläubige ihm entgegen die reiche Geschenke brachten. Eines Abends erschien eine bedrohliche Menge mongolischer Götter und Dämonen in zauberischen Verwandlungen als Kamele, Pferde, Mäuse u. s. w. unter der Führung des Dämons Beg tse. Der rGyal-ba von Lha-sa aber bannte sie, worauf sie einen Eid ablegten den Religiösen keinen Schaden zuzufügen. Die Gestalt des Beg tse (der Name bedeutet „verborgenes Panzerhemd“) ist kraftvoll gedrungen, von energischer Bewegung, und sein Gesicht zornvoll erregt. Er trägt eine reiche Rüstung in zentralasiatischem Stil und mongolische Stiefel. Über seiner Rüstung, trägt er einen Seidenmantel, der das „Panzerhemd verbirgt“. Mit der rechten Hand schwingt er ein Schwert mit einem Vajragriff und links hält er, zusammen mit einem Pfeil und einem Bogen, das Herz eines Feindes das er zu verschlingen bereit ist. Einen Vajraspieß mit einem roten Wimpel hält Beg tse zusätzlich in seiner linken Hand. Wie alle Dharmaschützer trägt auch er das fünffache Schädeldiadem vor seinem feurig, rot aufwallenden Haar. Eine Schädelkette mit (hier) sieben großen frisch abgeschlagenen Menschenhäuptern hängt von seinem Hals herab, die auf die Überwindung negativer Eigenschaften hindeuten. Die Gottheit bewegt sich im Ausfallschritt auf einem Sonnenlotos, inmitten eines wellenschlagenden Sees aus Menschen- und Pferdeblut. Mit seinem linken Fuß steht er über einem Menschenwesen, und mit dem rechten über einem Pferdekörper. Auf der rechten Seite der Gottheit Beg tse erscheint dessen Schwester auf einem schwarzen Bären. Ihr gegenüber reitet der rote „General“, oder der rote “Meister des Lebens“, auf seinem Reittier, einem blauen Wolf. Darüber hinaus wird Beg tse begleitet von sechs als „Metzger“ bezeichneten Gehilfen, die ebenso Schädelkronen tragen, und auf Menschenhäuten stehen. Zu den Opferungen an die Gottheit gehören die sieben Symbole eines Weltenherrschers, ein Mönch (l), ein Schwarzhutmagier (r), Tiere verschiedener Art, Vögel die Organe in ihren Schnäbeln tragen, Kleidungsstücke, Waffen, Musikinstrumente, Schädelschalen gefüllt mit unterschiedlichen Substanzen und vom Bildrand herabhängende menschliche Organe, sowie menschliches Gedärm. In der Mitte unten befindet sich ein großes Torma auf einer von drei Menschenhäuptern getragenen Kapala, über einer ausgebreiteten Tigerhaut. All diese sind Opfergaben und Geschenke an die machtvolle Schutzgottheit Beg tse. Tempera auf Baumwollgewebe, originale Brokateinfassung mit Seidenvolants, umseitig InschriftDeutsche Privatsammlung, in den 1970er/80er Jahren gesammeltVgl. A. : Grünwedel, Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei, Neudruck der Ausgabe von 1900; Osnabrück, 1970: 80ff; R. de Nebesky-Wojkowitz, Oracles and Demons of Tibet, Graz 1975: 88ffMinim. Altersspuren

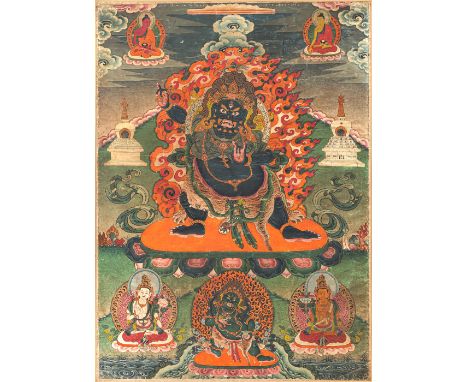

Thangka des VajrapaniTibet, 19, Jh.55,5 x 40,5 cm R.In Alidhasana auf einem Lotussockel stehend, mit der erhobenen rechten Hand den Vajra schwingend, während die linke den Tarjanimudra zeigt, in Tigerrock, mit Schlangenmännchen, mit Juwelen besetzt, das Gesicht mit zornigem Ausdruck und offenem Mund, dahinter ein flammender Heiligenschein, flankiert von einem Paar unterschiedlich geformter Stupas, die oberen Ecken mit dem roten Amitabha, der die Almosenschale stützt, und Buddha Shakyamuni, der seine rechte Hand im Bhumisparshamudra gesenkt hat, das untere Register mit einer Krodha-Figur in der Mitte, flankiert von Sitatara und Manjushri, alle in einer Berglandschaft. Unter Glas gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, gesammelt in den 1970er und 80er Jahren, hauptsächlich erworben bei Schoettle Ostasiatica, StuttgartPubliziert: Schoettle Ostasiatica, Tibetica 39, 1981, Nr. 3604Minim. Altersspuren

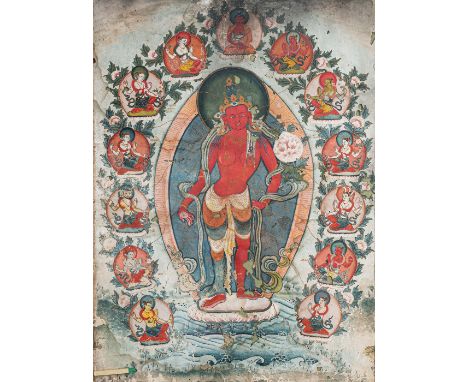

Seltenes Thangka der roten TaraTibet, 19. Jh.36 x 25,5 cm R.Stehend in Tribhanga auf einem Lotossockel, der sich aus dem heiligen Wasser erhebt, mit der rechten Hand in Varadamudra, während die linke den Stiel einer Lotosblume hält, in Sari, Schal um die Schultern drapiert, mit Juwelen geschmückt, das Gesicht mit heiterem Ausdruck, doppelter Heiligenschein hinter ihr und um sie herum in zwei Halbkreisen kniend auf Lotossockeln zwölf zwei- und vierarmige Gottheiten verehrend. Unter Glas gerahmt.Aus einer alten Berliner Privatsammlung, vor 1950 erworbenBerieben, Altersschäden

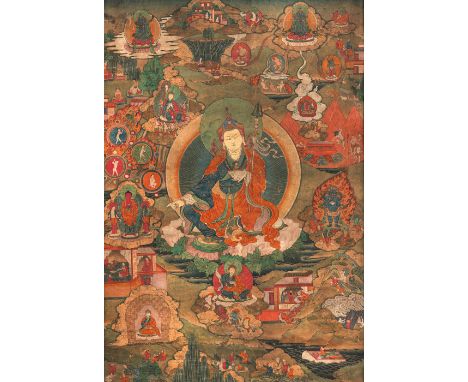

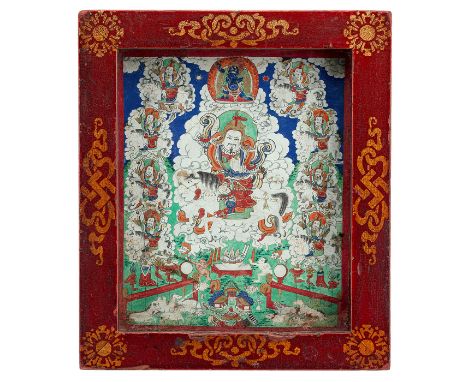

Padmasambhava „Der Kostbare Guru“ als universaler Helfer aus allen NötenTibet, 18./ 19. Jh.67,5 x 45 (99 x 65) cmIn der Mitte der Malerei erscheint Padmasambhava in seiner ikonographisch gebräuchlichsten Darstellungsweise. In diesem Thangka sind eine Vielzahl von Einzelszenen zu erkennen mit etlichen seiner Emanationen, die er zum Wohl und Segen der Wesen, und zu deren Schutz, angenommen hat. Oben in der linken Ecke erscheint der blaue Tathagata Vajradhara in yab-yum, auf einer Wolke. Mittig steht ein Tempel mit drei anbetenden Gestalten die dem rechts erscheinenden weißfarbenen Tathagata Vajrasattva huldigen. Unterhalb dieses Tempels ragt ein Felsplateau in die Höhe mit drei hochgewachsenen Bäumen. Darunter befindet sich ein Bodhisattva (Padmapani) und drei Krieger in betender Haltung umgeben von einer Tempelanlage. Weiter rechts erscheint eine blaufarbene Gottheit in Yab-yum die Hände im Schoß liegend. Von Ihm gehen Energieflüsse aus an deren Enden sich verschiedene tanzende Gottheiten auf Wolken manifestieren. Auf einer weißen sehr markanten Wolke erscheint die zornvolle Emanation des Padmasambhava in Gestalt des rotfarbenen Yidam Dorje Drolod, der mit der rechten Hand einen goldenen Phurba (?), und links einen neunköpfigen Skorpion hält. Er ist von einer gewaltigen Feueraureole umgeben, Sinnbild seiner hindernisumwandelnden Energie. Vor ihm steht ein brodelnder Kessel über einem Feuer, umgeben von Helfern des Totenrichters Yama. Der eberköpfige rührt mit einem Stab in der heißen Brühe, rechts von ihm steht einer mit einem Stierkopf, einen Sandelholzstab und einem Spiegel in der Hand haltend, und der vorderste Assistent Yamas, mit einem grauen Affenkopf, hält die Waage zum Wiegen der karmischen Ansammlungen guter und schlechter Taten. Aus dem Dampf, der aus dem Kessel aufsteigt, richten sich Menschenwesen auf, die bei Dorje Drolod Schutz und Erlösung suchen. Hier erscheint Padmasambhava als Helfer für die Sterbenden im Bardo. Oben in der Ecke erscheint ein Mönch, möglicherweise eine Emanation des Guru als Pemasambha. Vor ihm kauern seinen Belehrungen folgende Zuhörer. Unter der Bardoszene steht in aufrechter Haltung, auch als Emanation Padmasambhavas, der zornvolle blaue Bodhisattva Vajrapani (Guru Senge Dadog?) mit Vajra in seiner rechten und der Schädelschale in seiner linken Hand. Auch er tritt als Schützer auf, um Menschen die in Not geraten sind, und vor einem brennenden Haus flüchten, zu erretten. Auch Menschen die Unwettern ausgesetzt sind, und sich in Seenot befinden, bitten um seine Errettung. Und Menschen die um ihre wertvollen Waren fürchten rufen den Guru, in der Energie des Reichtumsgottes, um Hilfe an. In der unteren linken Ecke sitzt der Guru in einem Zelt aus ineinander verflochtenen Vajras, auf einem goldenen Doppelvajra (Vishvavajra). Hier sitzt der Guru als der unbesiegbare Schützer in seinem Vajrazelt, bereit und in der Lage die Wesen zu jeder Zeit zu schützen. Am linken Rand in der Mitte ist der Tathgata Amitabha, begleitet von den beiden Bodhisattvas Padmapani (l) und Vajrapani (r), zu sehen. In dieser Erscheinung des Buddha des Lichtglanzes, hilft Padmasambhava, zusammen mit den Bodhisattvas des Mitgefühls und der Kraft, das Paradies Shukhavati zu erreichen, das Wunschziel eines jeden gläubigen Buddhisten. Als letzte Szene wird Padmasambhava auf einer Wolke gezeigt, begleitet von seinen beiden Schülerinnen Mandarava (l) und Yeshe thsogyal (r), zusammen mit drei Opfergöttinnen die Klangopfer darbringen. Aufsteigend zu ihm befinden sich nackte Menschenwesen, in Energiekreisen verschiedener Farben, die seiner Hilfe bedürfen, und von ihm Unterstützung zu erfahren hoffen. Eine pferdköpfige Gestalt (Anspielung auf Hayagriva?) eilt ihnen helfend entgegen. Alle diese Wesen sind in loderndes Energiefeuer gehüllt. In dieser Malerei erscheint Padmasambhava als universaler Helfer für jede Notlage, in denen Menschen ihn anrufen, und auf seine Hilfe vertrauen. Tempera und Gold auf Baumwollgewebe, originale Seidenbrokateinfassung mit Schutztuch und Stäben.Bedeutende deutsche Privatsammlung, in den 1970er und 80er Jahren gesammelt, großteils bei Schoettle Ostasiatica, Stuttgart erworbenLiteratur: Gerd-Wolfgang Essen / Tsering Tashi Thingo; Padmasambhava - Leben und Wirken des Großen Tantrischen Meisters im Spiegel der tibetischen Kunst; DuMont Buchverlag, Köln, 1991Altersspuren, etwas berieben

Die weibliche Bon-Gottheit Satrig ErsangNepal, Dolpo, 16. Jh.66,5 x 53,5 cm R.Tempera und Gold auf Baumwollgewebe. Satrig Ersang ist eine der vier höchsten Meditationsgottheiten der Bon-Tradition. Sie steht im Zusammenhang mit der „Lieblichen Göttin von Weisheit und Mitgefühl“ - Sherap Chamma. Diese gilt als eine Entsprechung der Grünen Tara als Nothelferin aus Acht Gefahren. Außerdem werden beide Göttinnen als Emanationen der buddhistischen Weisheitsgöttin Prajnaparamita gesehen. Ihre ikonographischen Farben sind goldgelb. In der rechten Hand hält Satrig Ersang einen Lotostängel mit dem Swastika-Symbol, und in ihrer linken einen Spiegel. Sie ist bekrönt mit einer fünffachen Krone und angetan mit goldenem Geschmeide. Am Körper trägt sie seidene Gewänder. Im Diamantsitz thront die Gottheit auf einem Lotos über einer weißen Mondscheibe. Ihren Körper umgibt eine breite Aura, und ihr Haupt eine Gloriole. Über ihrer Krone erscheint als Miniatur Tönpa Schenrab Miwo. Zwei begleitende Gottheiten flankieren die zentrale Gottheit. Umrahmt wird die Gottheit von den sechs allegorischen Tierdarstellungen, die einem Weltenherrscher (cakravartin) beigeordnet sind: Garuda, Schlangen, Makaras, Widder, Löwen und Elefanten. Zahlreiche Miniaturen des Tönpa Schenrab Miwo sind, in alternierenden Farben, in Reihen pyramidenartig übereinander gereiht. Mittig, am unteren Rand, erscheint die schützende Bon-Gottheit Welse Ngampa, mit neun teils tierköpfigen Häuptern und achtzehn Armen. Die Anhänger des Swastika-Bon betrachten Tönpa Schenrab Miwo ebenfalls als voll erleuchteten Buddha, wie der vor ca. 2500 Jahren geborene indische Prinz Siddharta Gautama als "Erwachter" - als Buddha - anerkannt ist. Parallelen in den Biographien, wie Geburt und Entsagung, Erleuchtung und Eingehen ins Paranirvana, sind offensichtlich. Da Tönpa Schenrab, in viel älterer Zeit erschienen ist, betrachten die Anhänger der Bon-Lehre Buddha Sakyamuni, und auch Guru Padmasambhava, als Schüler des Schenrab Miwo, in ihren früheren Leben. Unter Glas gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, gesammelt in den 1970er und 80er Jahren, hauptsächlich erworben bei Schoettle Ostasiatica, StuttgartBerieben, Altersschäden

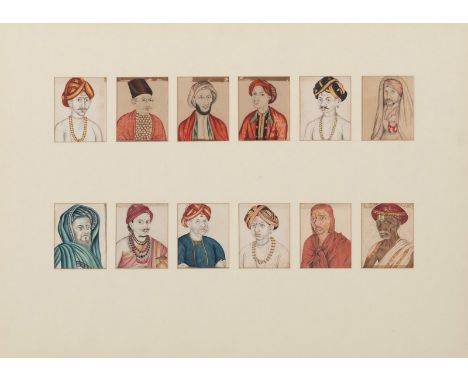

Sechs Darstellungen von berühmten chinesischen Figuren aus der Geschichte und LiteraturKorea, jeweils ein Siegel, 19./20. Jh.je 27 x 17 cm (42,5 x 78 cm, R.)Aus einer alten deutschen Privatsammlung, in den 1970er Jahren in Korea erworbenMinim. Gebrauchsspuren, unter Glas in zwei Rahmen montiert

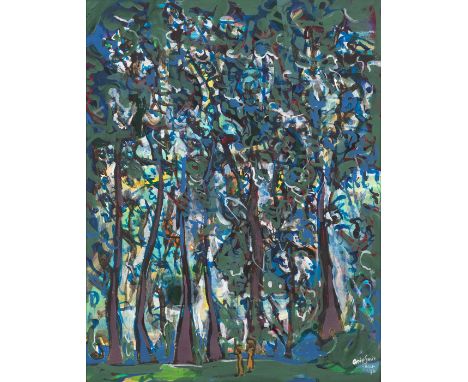

Signiert Arie Smit (1916-2006)Indonesien, datiert (19)7664 x 49 cm, R.Wald und zwei Menschen, die Opfergabe tragen. Acryl auf Leinwand, geschnitzter Holzrahmen. Unten rechts sign. "arit Smit", "BALI", "76".Privatsammlung Rheinland-Pfalz Arie Smit/ Adrianus Wilhelmus Smit (1916-2016) war ein in den Niederlanden geborener indonesischer Maler und lebte auf Bali. Nach seinem Besuch 1956 in Bali, war er fasziniert von den balinesischen Landschaften in ihrem "aufrührerischen Licht" und beschloss, sich dort aufzuhalten und die Dörfer, Reisterrassen, Palmen und Tempel zu malen

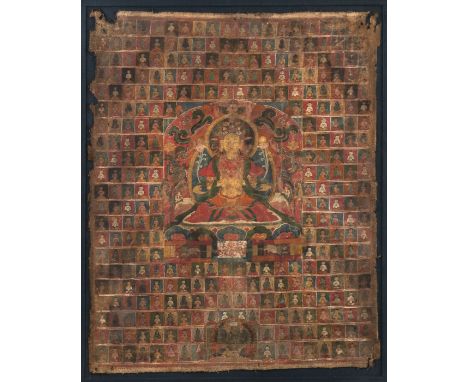

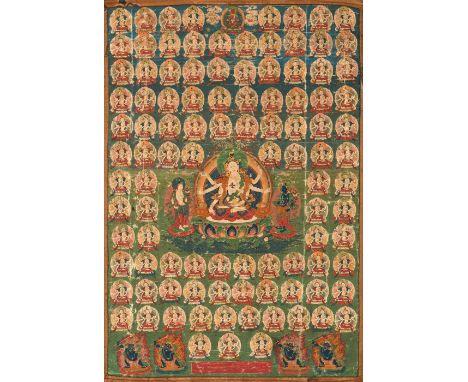

Votivthangka für die weibliche Gottheit UshnishavijayaTibet, 19. Jh.47,0 x 49,8 cm (135,8 x 83,5 cm)Der Name Ushnishavijaya bezieht sich auf die Erhöhung auf dem Haupt des Buddha, die sogenannte „Erleuchtungserhöhung“ - „ushnisha“. Die Gottheit wird als die „Mutter aller Buddhas“ verehrt. Ihr Haupt ist dreigesichtig in den Farben Weiß (M), Gelb (l) und Blau (r). Alle drei Gesichter tragen das dritte Auge der Weisheit. Ihre acht Arme bringen ihre Aktivitäten zum Ausdruck, und deren Hände zeigen unterschiedliche Mudras und Attribute. Ihre beiden vorderen Hände halten rechts ein gekreuztes Vajra (vishvavajra) in den Farben der fünf Tathagatas - sinnbildlich für deren Wirkkräfte zur Auflösung geistiger Hindernisse, und links ein Vajraseil zum Binden der Feinde - den Verursachern. Die rechte Hand der beiden nach oben weisenden Arme zeigt das Bildnis des Buddha Amitabha, den „Buddha des Unendlichen Lichtglanzes“, und der unterscheidenden Wahrnehmung. Mit seiner Weisheit der Klarschau löst er das Begehren, das zur ständigen und leidvollen Bindung an die Trugwelt führt, auf. Die obere linke Hand zeigt die Geste der Furchtlosigkeit. Das mittlere, nach außen weisende Armpaar, zeigt Pfeil und Bogen, als Zeichen der Zielgerichtetheit. Das nach unten weisende Armpaar deutet mit der rechten Hand die Geste des Gebens an, und die linke Hand hält die Vase mit dem Lebenselixier. In dem Ushnishavijaya mit Buddha Amitayus, dem „Buddha des langen Lebens“ - eine Emanation des Amitabha - (Bildmitte oben, begleitet von Gabenspenderinnen l. u. r.) und der Weißen Tara, eine Trias zur Erlangung langen Lebens bildet, gilt sie auch als reinigende Energie-Spenderin zur Verlängerung des Lebens, wovon die Vase mit dem Amrita zeugt. Ihre Praxis reinigt die Resultate unheilsamer, durch die geistigen Gifte motivierten Taten von Körper, Rede und Geist. Zur Praxis Ushnishavijayas gehören auch die Visualisierungen der vier Schutzgottheiten, hier von blauer Körperfarbe und zornvoller Erscheinung in Gestalt des „Bodhisattva der Kraft“ - Vajrapani, mit ihren streitbaren Waffen in ihren rechten Händen. Sie sind mächtige Stützen für den Meditationsprozess. Dieses Thangka ist wohl eines von drei Votivthangkas die der „Trias des Langen Lebens“ gewidmet waren: Weiße Tara - Amitayus - Ushnishavijaya. Die dreiundfünfzigfache Vervielfältigung der Erscheinung der Gottheit Ushnishavijaya, dient der Mehrung der meditativen Energie, und dem Ausdruck der Wertschätzung. Letztendlich dient sie aber auch dem Wunsch nach einem langen, verdienstvollen Leben, zum Wohle aller Wesen, und des eigenen. Tempera und Gold auf Baumwollgewebe, originale Einfassung, die rote Kartusche am unteren Bildrand zeigt eine tibetische Inschrift in Gold, die kaum mehr lesbar ist; Rückseite: Mantras - Om A Hum in schwarzer Tusche.Aus einer alten deutschen Privatsammlung, in den 1980er Jahren bei Schoettle Ostasiatica in Stuttgart erworbenPubl. Schoettle Ostasiatica, Tibetica 35, 24.2.1977, Nr. 9868 mit AbbildungAltersspuren, minim. rep.

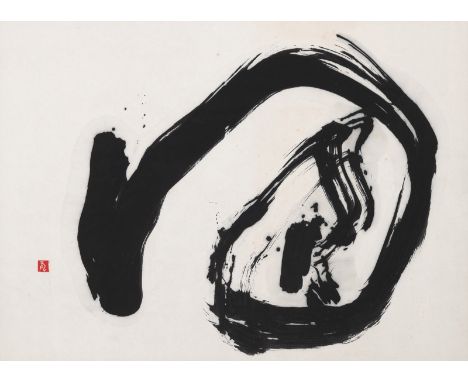

Morita Shiryû (1912-1998)Japan, dat. 199067 x 91,2 cm R.Das Schriftzeichen „En“ (Symbol der Perfektion des Seins) in Kursivschrift. Tusche auf Papier. Siegel. Unter Glas gerahmt. Rückseitig Papieretikett des Künstlers mit Nr. 28, Titel „En“, Maßangaben, der Jahreszahl 1990, dem Künstlernamen und Siegel Sei no ji sowie seiner Adresse in Kyoto.Aus einer Schweizer Privatsammlung, in den 1990er Jahren erworbenHinter Glas gerahmt, gut erhalten

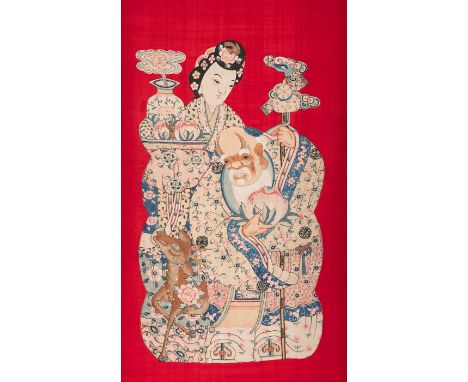

Großer 'kesi'-Behang aus Seide mit Darstellung von Shoulao und Magu auf rotem Hintergrund, teils bemalt in Tusche und farbigen PigmentenChina, Qing-Dynastie, spätes 19. Jh.137 x 81,5 cm, R.Sammlung Siegfried Claßen (1935-2022), Köln, gesammelt zwischen 1960 und 1990Minim. Gebrauchsspuren u. berieben, Farben kaum verblichen, gerahmt

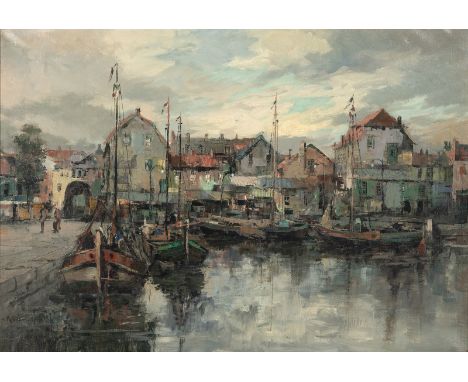

Sha Qi/ Sadji (1914-2005)China/Europa, datiert 193872 x100 cm, R.Hafenansicht mit Fischerbooten. Öl auf Leinwand, Holzrahmen. Unten links signiert "Sha Qi" und "8.1938" (in chinesischen Schriftzeichen), "SADJI". Rückseitig auf dem Rahmen in Bleistift: "SADJI 1938.8.".Ehemals europäische PrivatsammlungSha Qi (1914-2006), bekannt als "Sadji" in Europa, stammte aus der Yin-Gemeinde der Provinz Zhejiang und war Schüler von Xu Beihong. Auf Xus Empfehlung ging er 1937 auf die Brussels Royal Academy of Fine Arts zum Studium bei Professor A. Bastien. 1938 verlieh ihm die Royal Academy of Finr Arts eine Goldmedaille als Anerkennung für seine Verdienste. Er hatte auch mehrere Einzelausstellungen in Brüssel und stellte seine Bilder zusammen mit westlichen Künstlern wie Pablo Picasso (1881-1973) aus. 1946 kehrte er in seine Heimat zurück und arbeitete für Forschungsinstitute für Literatur und Geschichte in Zhejiang und Shanghai. Seie Werke wurden an vielen Städten ausgestellung und er wurde als "Chinas Van Gogh" bezeichnetMinim. Altersspuren

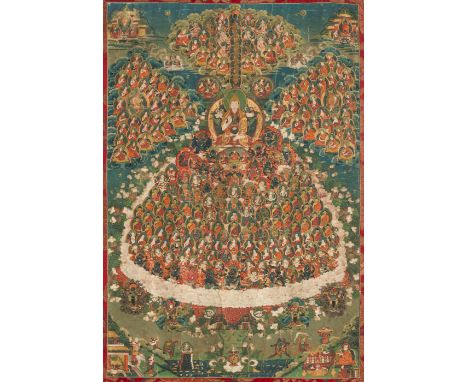

„Zufluchtsbaum“ der Gelug-pa Tradition, mit TsongkhapaTibet, 19. Jh.76x51 (154x 88) cm, R.Dieses Thangka zeigt den aus dem Urozean entstandenen unermesslich kostbaren Wunschbaum, der reichlich mit Früchten, die hier die Gestalten von Buddhas und vielerlei Arten tantrischer Gottheiten verkörpern, geschmückt ist. Im Gipfel des Baumes thront Tsongkhapa, als „Wurzellama“, der Begründer der Gelug-pa Schule (1357-1419). In der linken Hand hat er eine Almosenschale und die rechte zeigt die Mudra der Lehrverkündigung. Über seinen Schultern ranken zwei Lotusblumen. Über dem Lotus seiner rechten Schulter erscheint als Symbol seiner Weisheit das Schwert der Erkenntnis, über dem Lotus seiner linken Schulter das Buch der Mahayana-Weisheit (Prajnaparamita), als Zeichen seiner Gelehrsamkeit. In seinem Herzen thront Buddha Shakyamuni, des gelbfarbenen historische Buddha. Im Herzen des Shakyamuni erscheint der blaufarbene Buddha Vajradhara sinnbildlich für den Dharmakaya, den ungeborenen, ungeschaffenen und unveränderlichen Körper der nicht mehr darzustellenden Wirklichkeit. Auf der rechten und linken Seite Tsongkhapas finden sich zwei Gruppen von Lamas und Gelehrte, die jeweils einen Bodhisattva umgeben. Es handelt sich dabei um die jeweiligen Linienhalter zweier verschiedener Wege sich dem Erleuchtungsziel zu nähern. Auf der rechten Seite befinden sich die Vertreter der Yogacara-Schule. Asanga, der diese Lehre direkt vom Bodhisattva Maitreya bekam, ist wohl der prominenteste Vertreter dieser Lehrrichtung. Auf der linken Seite befinden sich die Linienhalter der Madhyamika Schule. Der Repräsentant dieser Lehrrichtung ist der indische Pandita Nagarjuna (ca. 2. Jhdt.), der die Übertragung dieser Lehrrichtung vom Bodhisattva Manjugosha empfing. Vor dem Lama befindet sich dessen direkte Überlieferungslinie, d.h. der Lehrer des Wurzellamas des Meditierenden der die unmittelbare Reihe der Lehrüberlieferung verkörpert. Über dem Lama sind die Vertreter der tantrischen Weiheinitiation zu sehen. Diese Lamas und Siddhas vertreten die Tradition des geheimen und höchsten Wissens, das oft nur mündlich, dem Schüler übertragen wird. Unter Tsongkhapa befinden sich, ringförmig angeordnet, zehn Klassen von Buddhas und lamaistischen Gottheiten, die die unterschiedlichen Grade des im Vajrayana-Buddhismus vermittelten Wissens symbolisieren. Zu all diesen höchst energetischen Erscheinungen nimmt der Meditierende, der in der rechten unteren Ecke ein Reisopfermandala, und zahlreiche Opfergaben auf einem Altar darbringt, Zuflucht nimmt. Die Zufluchtnahme ist die grundlegende Übung im Buddhisrmus. Sie wird vor jeder Meditation und jedem Ritual vollzogen. Um den unendlichen Leiden, denen der Mensch gemäß der buddhistischen Lehre durch zahllose Wiedergeburten unterworfen ist, zu entgehen benötigt man ein Fundament auf das man sich in jeder Situation fest verlassen kann. Dieser Urgrund ist der Buddha, seine Lehre und die "Gemeinschaft der auf dem Weg zur Erleuchtung Befindlichen", die als die drei Zufluchtsorte bezeichnet werden. Auf diesem Thangka vertreten der „Wurzellama“ die Stelle des Buddha, der Yidam die Lehre Buddhas und die übrigen auf dem Thangka versammelten Schützer und spirituellen Begleiter die Gemeinschaft. Mit drei Verneigungen, bei denen rituelle Gebetsformeln gesprochen werden, und das "Chogs-zin " visualisiert wird, nimmt der Meditierende das Gelübde auf sich, zum Wohle aller Lebewesen nach Erleuchtung zu streben und sich dabei auf die drei Zufluchtsorte zu stützen. Tempera und Gold auf Baumwollgewebe, sehr schöne, originale Brokateinfassung mit zahlreichen Darstellungen von Phönix-Vögeln, und floralem Schmuck.Aus einer alten deutschen Privatsammlung, vor 2007 erworbenAltersspuren, etwas berieben, unter Glas gerahmt

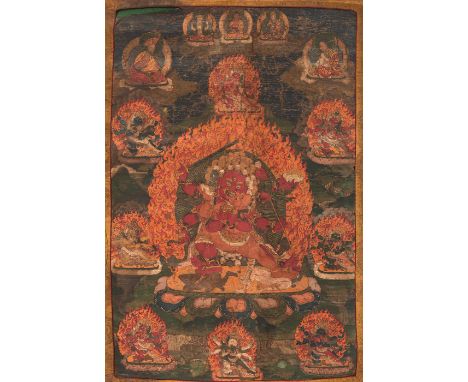

Chem chok - Die Neun Herukas aus der Nyingma-TraditionBhutan, 18. Jh.60 x 40 (118 x 66) cmDieses Meditationsbild zeigt wichtige zornvolle Gottheiten aus der Nyingma-Tradition Tibets. Diese neun Herukas entstammen den Dzogchen Lehren die auf Padmasambbava zurückgehen. „Dzogchen bedeutet das Verstehen des ursprünglichen Zustandes des Individuums, der unkonditionierten Natur des Geistes durch eigene direkte Erfahrung. Die Natur des Geistes liegt jenseits der spezifischen Inhalte des Geistes, der Gedanken und Gefühle, die im Geist auftauchen und die eigene psychologische, kulturelle und soziale Konditionierung widerspiegeln.“ (Namkhai Norbu) „Das Bild des Chem chok führt dem Meditierenden eindrücklich vor Augen, dass er in jedem Augenblick seiner Existenz in das ganze Leid in Unwissenheit, Leidenschaft und Hass der irdischen Erscheinungswelt hinein verwoben ist, dass es aber sinnlose Mühe ist, diese Webfäden des Lebens zertrennen zu wollen. Bei richtiger Erkenntnis schwinden die eisernen Fesseln hin und werden zu geträumten Spinnweben, die abzuschütteln es nicht lohnt, denn der Grund ist eine ungeborene namenlose, nie zu ahnende Freiheit des Geistes: Dies ist die in sich selbst hervortretende, die auf auf sich selbst alles erscheinen lassende Weisheit.“ (Eva Neumaier, München; Ein rJogs chen - Tantra). Die Malerei zeigt Chem chok mit seiner Partnerin in liebender Vereinigung (M), plus acht begleitende Herukas, ebenfalls mit ihren Partnerinnen in den Farben seines Mandalas. Der „Liebesakt“ bringt die erleuchtete Verwandlung sinnlichen Begehrens durch die Vereinigung von Glückseligkeit und Leerheit zum Ausdruck. Das dreigesichtige Haupt (M: Rot, r: weiß, l: blau) trägt je eine fünffache Schädelkrone, deren Zahl „Fünf“ auf die Weisheiten der Tathagatas verweisen. Seine tätige Aktivität drückt sich in den Waffen aus, die er in seinen vier Händen hält. Die beiden unteren Hände umfassen die Partnerin und halten gleichzeitig die goldenen Symbole: Glocke und Vajra. Seine obere rechte Hand hält das Schwert der Erkenntnis. Die mittlere rechte Hand hält eine goldene Vase mit Lebenswasser, und gleichzeitig umwindet eine Schlange sein Handgelenk. Die obere linke Hand hält eine mit Nektar gefüllte Schädelschale, die mittlere linke Hand umfasst einen (Dreizack?) - Speer mit Kopf und rotem Yakschwanz. Die männliche Gottheit trägt als Lendenschurz eine Tigerhaut und die weibliche eine Leopardenhaut. Zwei Langketten aus Gedärm mit aufgefädelten getrockneten Totenköpfen, und frisch abgeschlagenen Häuptern, hängen von seinem Hals herab. Mit vier Beinen steht er auf Hindergeistern, wobei die Partnerin ein Bein um die Hüfte des Partners gelegt hat, und ihr anderes Bein neben dem seinen auf einen Hindergeist gestellt hat. Das Gottheitenpaar steht zusammen auf einer Sonnenscheibe über einem Lotos. Alle übrigen Herukas haben unterschiedliche Farben, sind ähnlich gestaltet, und tragen jedoch unterschiedliche Waffen, und einer der Herukas trägt einen grünen Pferdekopf im Haar. Er ist mit dem roten Hayagriva zu identifizieren. Am oberen Bildrand erscheinen, entsprechend der Trikaya-Lehre Amitabha (M), Shadakshari (l) und Padmasambhava (r). In den beiden Ecken links und rechts sind Gelehrte der Drukpa-Schule zu erkennen. Tempera und Gold auf Baumwollgewebe, originale Seidensatineinfassung, mit eingewebten Langlebenssymbolen.Bedeutende deutsche Privatsammlung, in den 1970er und 80er Jahren gesammelt, großteils bei Schoettle Ostasiatica, Stuttgart erworbenEtwas berieben, kleinere Alterssch.

Vier Keramik-Kacheln eins GiebelpaneelsSyrien oder Dyarbarkir, wohl 18. Jh.58 x 48 cm, R.Unterglasur dekorierte Kacheln in Schwarz, Türkis, Hellgrün, Kobaltblau und Braunrot. Die Ornamentik mit Lanzettblättern, Rosetten und Blütenrankwerk ist von Osmanischer Prägung.Aus einer Schweizer Privatsammlung, zwischen 1985 und 2000 gesammelt.Kleine Oberflächenschäden. Randbestoßungen. Gerahmt.

Der 3. Kulika-König von Shambhala, Bhadra (tib. Rig ldan bzang po) (?)Ost-Tibet, Gadri-Schule, 19. Jh.75 x 52 cm R.Tempera und Gold auf Baumwollgewebe. Der König Bhadra (Identität nicht sicher) erscheint zornvoll, in roter Körperfarbe, bekrönt mit einer fünffachen Krone, geschmückt mit goldenem Geschmeide und umschlungen von Schlangen. Die rechte Hand hält einen voll erblühten Lotosstängel und die linke ein Vajraseil zum Binden der Feinde. Die Hüften bekleidet eine Tigerhaut. Seine Füße und sein goldener Thronsitz wird von zahlreichen Schlangenwesen, die aus dem Urozean emporsteigen, gestützt und getragen. Neben dem König erscheint eine weibliche Begleiterin von blauer Körperfarbe, Sichelmesser und Kapala in den Händen haltend. Rechts erhebt sich ein felsiger Berg, zu dessen Füßen sich eine umfriedete Klosteranlage befindet, und in dessen Innenhof Belehrungen abgehalten werden. Kalacakra wird von den Anhängern des Vajrayana-Buddhismus (Diamantfahrzeug) als das letzte und großartigste Lehrsystem angesehen. Kurz vor dem Eintreten des Gautama Buddha ins Paranirvana verwandelte er sich in die Gottheit Kalacakra und übermittelte die mit der Gottheit verbundenen „äußeren“, „inneren“, und „geheimen“ Lehren an eine große Versammlung von Gelehrten und Göttern. Sucandra der erste König des mythischen Königreichs Shambhala bewahrte diese Lehren bei sich und nahm sie mit in sein Königreich, wo er sie aufzeichnete und kommentierte. Somit ist dieses Lehrsystem aufs Engste mit dem Königreich Shambhala verbunden. Tibetischen Quellen zufolge soll das Kalacakra nach dem Eintreten des Buddha in das Paranirvana für mehr als eintausend Jahre in Shambhala verborgen geblieben sein. Ein indischer Gelehrter namens Cilupa (oder Tsilupa oder auch Tilopa ?) hörte während des 10. Jahrhunderts von der Existenz des mythischen Königreichs Shambhala. Er entschloß sich dieses Königreich zu finden um dort die Kalacakra-Lehren zu empfangen, ohne die ihm Erleuchtung zu erlangen unmöglich schien. Auf wundersame Weise begegnete ihm der Bodhisattva der Weisheit, Manjushri. Der Bodhisattva klärte ihn über die Schwierigkeit dorthin zu gelangen auf, und versprach ihm, wenn er dies ernsthaft wolle, die Erkenntnisse und das gesamte Wissen über Kalacakara auch hier an Ort und Stelle erlangen zu können. Nachdem Cilupa den Bodhisattva erkannt und sich vor ihm in tiefer Verehrung niedergeworfen hatte, führte ihn Manjushri in die Geheimnisse des Kalacakara ein. Einem anderen indischen Yogi soll es später gelungen sein nach Shambhala zu gelangen. Er kehrte mit einer großen Sammlung von Kommentaren zum Kalacakra - Tantra zurück. „Jeder einzelne der Könige von Shambala regiert für 100 Jahre. Es wird insgesamt 32 Könige geben (davon werden 25 als Kalika-Könige benannt), und während sie in Shambala herrschen, entwickeln sich die Zustände in der Welt zunehmend zum Schlechten. Die Menschen verlieren Wahrheit und Religion aus den Augen und verstricken sich immer mehr in Kriege. Sie streben nur noch um der Macht willen nach immer größerer Macht. Unehrlichkeit, Gier und List werden vorherrschen. Die Ideologie eines rücksichtslos ausbeuterischen Materialismus wird sich über den ganzen Globus ausbreiten. Nachdem sie alle äußeren Widerstände zerschmettert haben, die sich ihrem Treiben widersetzen, werden sich die Barbaren untereinander bekämpfen, bis sich aus ihrer Mitte ein böser König erhebt, der sie vereint und die Weltherrschaft erringt. Wenn der Tyrann schließlich sicher ist, dass er keinen weiteren Widerstand mehr bekämpfen muss, werden die Nebel aufsteigen und die Schneeberge von Shambala enthüllen. Erbost über die Entdeckung dass er nicht die ganze Welt beherrscht, wird er das Königreich mit seinem Heer angreifen, das über ein Arsenal von schrecklichsten Waffen verfügt. Zu dieser Zeit wird sich dann der 32. König von Shambala, Rudra Cakrin, der „Zornvolle mit dem Rad“, von seinem Thron erheben und ein mächtiges Heer gegen die Eindringlinge zu Felde führen. In dieser letzten großen Schlacht werden der böse König der Barbaren und sein Heer endgültig vernichtet. Gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, gesammelt in den 1970er und 80er Jahren, hauptsächlich erworben bei Schoettle Ostasiatica, StuttgartVgl. E. Bernbaum, Der Weg nach Shambhala - auf der Suche nach dem sagenhaften Königreich im Himalaya; Papyrus Verlag GmbH, Hamburg, 1982 „Das Königreich von Shambhala ist in Deinem eigenen Herzen“ (Bernbaum, S. 32)Publ. Thangka Kalender 1990, Windpferd Verlag, Monat SeptemberAltersspuren, Knickfalten

Die neun Dralha-Brüder - Gungarvaa / „Kangdzä“ - Opfergaben-ThangkaÄußere Mongolei, 19. Jh.17,5 x 14,5 cm R,.Die Lehren der Dralha wurden von Padmasambhava aus Indien in Tibet eingeführt, sie wurden als Termas verborgen und später von Terton Rigzin Gö Shi Dem Pru Chen wiederentdeckt. Die Dralha-Brüder gelten als Emanationen Vajrapanis - der in der Mitte oben erscheint - und werden besonders in der Äußeren Mongolei verehrt, von denen dort sehr viele Bildnisse geschaffen wurden. Die mythischen Eltern der Dralha waren lHa rgod thog ´bebs und seine Gemahlin KLu mo dung skyong ma. Sie hatten gemeinsam neun Söhne. Sie leben in dem Himmelsraum über dem Berg Meru. Nach den Lehren wird den Dralhas nachgesagt sie seien wohlgeboren, stattlich, rechtschaffen und einsichtsvoll, wehrhaft und fähig alle Feinde zu überwinden. Die Dralhas haben die Fähigkeit Böses in Gutes zu verwandeln. Alle Dralhas haben eine weiße Körperfarbe und rote und weiße Strahlen gehen von ihrem Körper aus. Jeder von ihnen reitet ein Pferd mit einem juwelengeschmückten Sattel, und jeder trägt einen Helm aus „Himmelseisen“ (Meteoriteneisen), einen goldenen Panzer und lange schöne Stiefel. Die Pfeilköcher sind aus Tiger-, und die Köcher für die Bogen sind aus Leopardenhaut. An ihren Körpern haben sie ein Kristallschwert gebunden. Sie halten eine Peitsche aus solidem Bambus mit drei Knoten und einem geflochtenen Lederriemen. Inmitten des Brustpanzers der „Krieger“ befindet sich jeweils eine metallene Spiegelscheibe zum Schutz des Herzens, außerdem tragen sie Knieschutz. Über jedem Haupt der Dralha fliegt, als deren Gehilfen, ein schwarzer „eiserner“ Rabe und neben den Pferden folgt ein schwarzer Hund. Außerdem heißt es in den Lehrtexten: je ein sitzender Schneelöwe und ein Tiger schützt die linken und die rechten Schultern, und ein Bär und ein abscheuerregender Schneemensch folgt den Reitern. Wenn die Schützer eingeladen werden, um den Praktizierenden Hilfe zu leisten, muss geeigneter Raum geschaffen werden, und ein kleiner Tempel sollte erbaut werden. Opfergaben müssen bereitgestellt werden in Form von Speisen, Milchprodukten, Kostbarkeiten, den „Fünf kostbaren Schätzen“, wie Gold, Silber, Korallen, Türkise, und ein geschmücktes Pferd; Blumen; Medizin; Räucherwerk; lebende Tiere; Matten aus Tierhäuten vom Tiger, Leoparden und Bären und von einem abscheulichen Schneemenschen; dann auch Musikinstrumente; Waffen; ein Rad mit tausend Speichen; eine rotstrahlende Axt; ein Messer, Pfeil und Bogen; eine Steinschleuder mit neun Augen, und ein gelbes Lasso. All diese Opfergaben müssen zusammengetragen werden und zu einem geeigneten Platz in den Bergen gebracht werden. Wenn dann die neun Brüder erscheinen, richtet der Bittsteller seine Wünsche an sie, und ersucht sie dreimal am Tage und dreimal in der Nacht nach ihm zu sehen, und dass sie ihn, wohin auch immer er wünscht zu gehen, ihn zu beschützen - in der Dunkelheit, im Wasser, aber auch überall vor Krankheit, Feinden, bösen Geistern, Streit, Verleumdung, und Räubern, und dass sie ihm zu Erfolg verhelfen, bei all seinen Unternehmungen. Auch soll man die Dralhas auf die Dächer der Häuser einladen, die geschmückt sein sollen mit Gebetswimpeln und Bannern. Wenn die Dralhas eintreffen, soll man ihnen Speisen anbieten, aber sie essen kein Fleisch!Tempera und Gold auf Baumwollgewebe; originaler Holzschrein, zinnoberrot lackiert, Goldornamente.Alte süddeutsche Privatsammlung, vor 2007 gesammeltLiteratur: Buddha in der Yurte, Buddhistische Kunst aus der Mongolei; II, Karin Meinert (Hrg.); München, 2011Treasures of Tibetan Art; Collections of the Jacques Marchais Museums of Tibetan Art; Barbara Lipton & Nima Dorjee Ragnubs; New York/ Oxord, 1996:106Altersspuren, etwas berieben

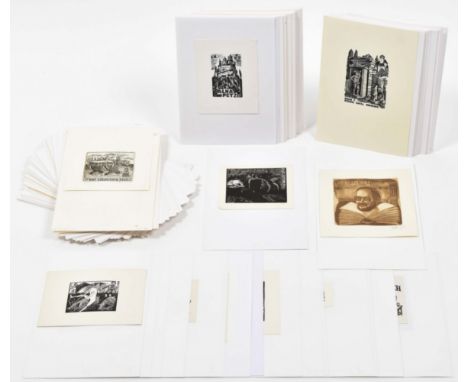

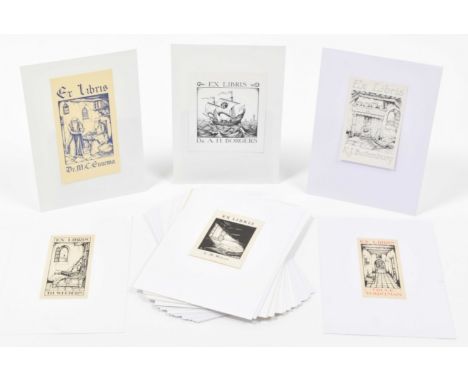

Mostly 20th cent. but also w. some 19th cent. specimens, for owners whose names begin with R (approx. 100) or S (approx. 225). Various sizes, techniques and artists, partly signed in pencil, all but a few tipped onto mounts, loosely inserted in alphabetical order in 3 portfolios.Incl. some duplicates/ variants. Comprised of ex libris for a.o.: Gustav Radbruch; Fritz Redl; Reichsdruckerei; Otto Reineke; Wolfgang Rikkert; Carl Rinck; Oskar Roick; P. Roller; Andreas Rothe; Maria Rudy; Diana Ryheul; Ferdinand Saffe; Carl Saggau; Hans-Dieter Sailer; Hugo Schaut; Milla Schloyer; Grete Schnürer; Christian Schütz; Günter Schwinn; Ilse Seisser; Hanna Spiegel; Max Steger; Leni Stolle; August Sulger; and St. Szymanski. (total approx. 325 in 3 portfolios)

door die van 't schrynwerkers-gilde. Dordr., P. van Braam, 1769. 17 p. Sm. 4to. No binding, w. woodcut title-vignette, price list (orig. dating from 1697) signed in letterpress by Johan de Witt Jr.2 lvs. loose. Interesting ordinance, w. many specific rules, also listing prices of coffins of various sizes and made of various materials ("eyke", "vuure") and qualities ("dikke", "dunne"). (2) Jan Luyken. Section concerning death of De bykorf des gemoeds. 1711. p. 393-404. Sm. 8vo. Modern marbled wr., 3 engr. ills. "De doodkist", "De aanspreeker" and "De begravenis". (3) Willem Pée a.o. De benamingen van de doodkist in Noord- en Zuid-Nederland, Wallonië en de aangrenzende gebieden. Offprint, Liege, 1957. 36 p. 3 (fold.) maps. Wr. loose and frayed. -and 2 others: an ordinance concerning the timely burial of people in summertime for obvious reasons (1742) and J. Cats. Doodkiste voor een levendige. Uitgegeven door Mr. R. Feith. Amst., 1834. W. engr. ills. (total 5)

Edited with introductions by Wayne R. Dynes and Stephen Donaldson. Vols. I-XIII. New York & London, Garland, 1992. Cloth. Large 8vo. Bookplate on inside covers.(1) Homosexuality in the ancient world. (2) Ethnographic studies of homosexuality. (3) Asian homosexuality. (4) Homosexuality in the arts. (5) History of homosexuality in Europe and America. (6) Homosexuality: discrimination, criminology and the law. (7) Lesbianism. (8) Homosexual themes in literary studies. (9) Homosexuality and medicine. (10) Homosexuality and government, politics and prisons. (11) Homosexuality and psychology, psychiatry and counseling. (12) Homosexuality and religion and philosophy. (13) Sociology of homosexuality. (total 13)

2nd half 20th cent., for collectors: Hans F. Kruse (approx. 75); Alma Petz (approx. 40, a few for Willy Petz); Hermann Wiese (approx. 40); Eugen F. Strobel-Matza (approx. 30, almost all by himself); and Paul Ultsch (18), various sizes and techniques, many signed in pencil, all but a few tipped onto mount, ordered in 5 board portfolios.Incl. some duplicates/ variants. Hans Kruse (1913-1989) was the secretary of the Deutschen Exlibris-Gesellschaft. Incl. artists, a.o.: Helmut Arndt; C. Blaesbjerg; Gerhard Brandl; M.J. Colom; Rudolf Grobe; Peter Hosokawa; L. Kekesi; Reinhard Kuhlman; A.S. Kuyper; Iwan Kuznetzov; Lewandowski; Lorentz May; L.L. Nagy; R. Preusse; R. Roveda; P.G. Rueter; Bela Stettner; R. Toth; and A. Vermeylen. (total approx. 200 in 5 portfolios)

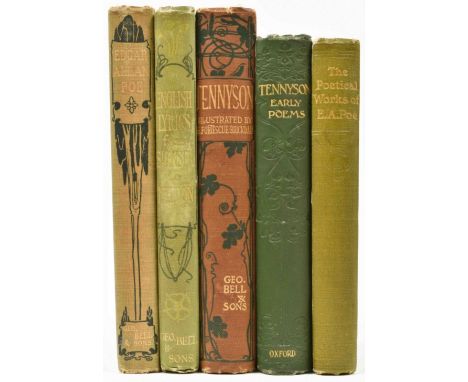

With an introduction by H. Noel Williams. Printed in London at the Chiswick Press by Chr. Whittingham and Co. for G. Bell & Sons in London and The Macmillan Co. in New York, 1900, XXXV,(3),225,(1) p., richly illustrated w. wood-engr. frontisp., title-p., divisional titles, full-p. ills., head- and tailpieces and gilt pict. cl. by W. Heath Robinson, t.e.g.A bit foxed at the beginning and end; old owner's entry in pen on title-p. Spine-ends sl. worn. A good copy of this beautifully illustrated edition, in very pure Art Nouveau style. (2) English lyrics from Spenser to Milton. Introduction by John Dennis. Ibid., iidem, 1898, XV,(1),222,(1) p., w. wood-engr. frontisp., full-p. ills. and head- and tailpieces and orig. giltlettered dec. cl. by R. Anning Bell, t.e.g. Occas. sl. browned (partly from flimsies/ boards); spine w. rubbed spot. With blindstamp "From the publishers" in h-title. (3) Alfred Lord Tennyson. Poems. Ibid., iidem, 1907, X,402 p., w. wood-engr. frontisp., title-p., full-p. ills., head- and tailpieces and orig. giltlettered pict. cl. by Eleanor F. Brickdale, t.e.g. Spine browned; spine-ends sl. worn/ rubbed. And 2 others by Tennyson (1900) and Poe (1909). (total 5)

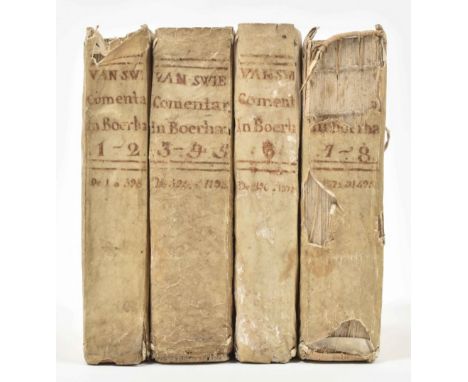

de cognoscendis, et curandis morbis. Editio postrema Veneta juxta tertiam Luduno-Batavam. Bassano, 1788, sed prostant Venetiis apud Remondini ("Emendebat Joannes Sebastianus Menchetti" on final pages), 8 parts in 4 vols. (incl. the index-vol.), 314; 3,(1),284; 256; 260; 268; III,(1),555; VIII,630; 80 p., w. engr. frontisp. portrait, each vol. w. woodcut printer's mark on title-p., contemp. simple limp Italian vellum w. remnants of ties, 4to. Part 3 wormholed and waterst. in lower blank corner; occas. other wormholes/ (water)stains; vol. 6 sl. moulded at the beginning and end (incl. binding). The first two bindings w. split upper joint, final binding dam. on spine. With contemp. owner's entry of Joannes R. Rodriguez on upper pastedowns. Complete copy of a very rare edition, hardly ever offered for sale as such. (total 4)

20th cent., w. some unidentified plates with just initials indicated, for owners whose names begin with R. Various sizes, techniques and artists, some signed in pencil, all but a few tipped onto mounts, loosely inserted in alphabetical order in 3 portfolios.Incl. some duplicates/ variants. Comprised of ex libris for a.o.: P.J. Raadsheer; Riet Ruisch-Rackwitsz; Fons Rademakers (computer print 1968); Jetty Ram; H.A. Ravenswaay; N. Reinke; Hans Remus; Joh. Resseler; Gert van Ree; W.C.A. Riemvis; T. Rietveld; J.H. Ritman; R. Ritskes; J. Rockx; H. Roest; P. Roose; G. Roosink; Bosch van Rosenthal; Berend Roskam; W.J. Rozendaal; Bart Ruitenberg; Russisch Koor; Ans Ruijgrok; R.J.A. te Rijdt; and D.C. van Rijssen (total approx. 450 in 3 portfolios)

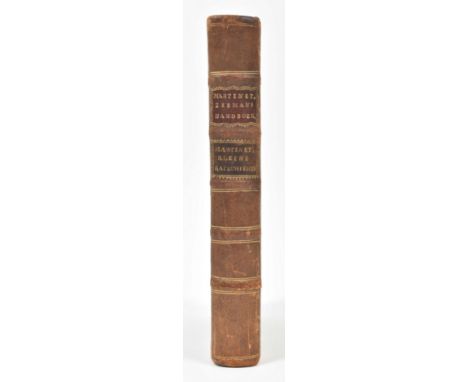

Amst., J. Allart, 1781. (8),274 p. W. engr. frontisp. by R. Vinkeles after J. Buys, contemp. hleather, gilt and ribbed spine w. 2 contrasting mor. letterpieces. Stained in upper corner at the end, board edges worn. Good copy with ample margins. Cat. NHSM II, p. 1021: "Een zedekundig handboekje, in hoofdzaak bestaande uit samenspraken tussen een oud en een jong matroos." 1st ed. Bound w.: (2) Kleine catechismus der natuur voor kinderen. Ibid., idem, 1779. (8),138,(5) p. W. engr. frontisp. by N. v.d. Meer after J. Buys. 1st ed.

20th cent., for owners whose names begin with Y (15) or Z (approx. 100). Various sizes, techniques and artists, all tipped onto mounts, loosely inserted in alphabetical order in 1 portfolio.Incl. a few duplicates. Comprised of ex libris for a.o.: Ybe Ybes & Co.; Derk Ypma; R. v.d. Zaag; Wim Zaal; Annie Zaat; P. Zeiller; De Zeister Kunstkring; De Zilverdistel; A.J. van Zon; Opleidingsschool De Zonnebloem; Willy Zuur; Ali Zwart; and D. Zylstra. Added: collection of approx. 150 ex libris for mostly Dutch owners, various sizes, techniques and artists, all tipped onto mounts and loosely inserted in alphabetical order (A-Z) in 2 portfolios with labels "parlant" (the illustration following the name of the owner). (total approx. 265 in 3 portfolios)

Various sizes, mostly woodcuts, all signed or monogrammed in the technique, all but one tipped onto mounts.Incl. a few duplicates/ variants. A very fine, large collection, comprising ex libris for a.o.: K.J. Batenburg; Lili Berkeljon; P. Boeynaems (2, incl. 1 untrimmed copy); A.H. Borgers; Jacques Dikshoorn; M.C. Ennema (2, variants in blue and brown); L.J. Heuts; R. Kuitert (2, variants in blue and black); John Lanting; W.M. Naessens; Otto Reitsma; P.A.J. v.d. Smaal (w. annotation "plagiaat Anton Pieck" on verso of mount); K. de Snoo; W. Verkoren; Th. Weebers; and Hannie van Zutphen. (total 40)

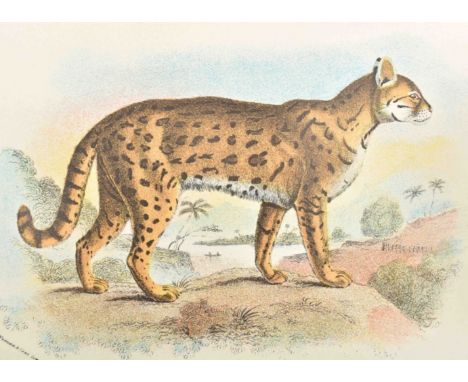

London, Edward Loyd, 1896-'97. 16 vols. W. 476 coloured plates and other illustrations. Orig. cl. 8vo.*Comprises: W.F. Kirby. Butterflies and moths. 6 vols.; R. Bowlder Sharpe. British birds. 4 vols.; W.R. Ogilvie-Grant. Game-birds. 2 vols.; H.O. Forbes. Monkeys. 2 vols.; R. Lydekker. Cats/Marsupials/Mammals. 3 vols. (total 16)

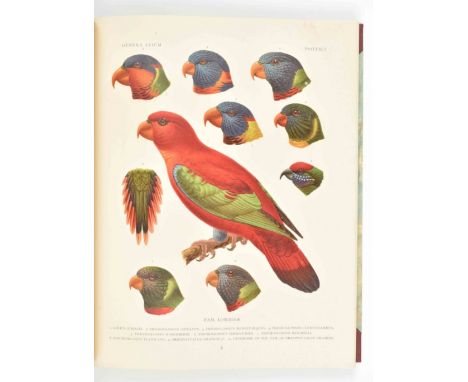

w. contributions by Messrs. P.L. Sclater, R. Bowdler Sharpe, W.R. Ogilvie-Grant, E. Hartert, C.E. Hellmayr, T. Salvadori, and others. Brussels, V. Verteneuil & L. Desmet, 1905-1914. 26 parts in 1 vol. Sm. folio. Modern hcl. binding w. marbled paper over boards, w. 39 splendidly col. chromolithogr. plates (of 44).Lacking 5 plates, otherwise in excellent condition. A very good and beautifully col. copy.

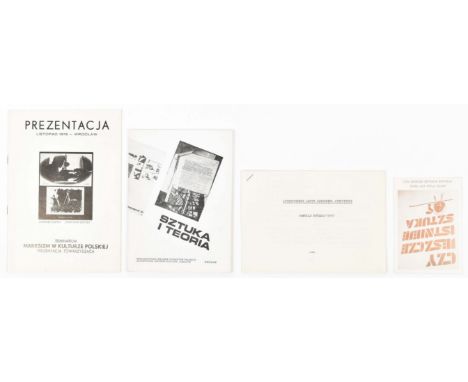

Publications and ephemera including (1) Sztuka i Teoria, published by the Student Cultural 'Palacy' in Wroclaw, 1978. Small portfolio containing 3 booklets: Sztuka i Teoria, 18 pp.; Permafo (A. Lachowicz, Natalia L.L., W. Ropiecki), 16 pp.; Galeria Sztuki Naj Nowszej (A. Kutera, R. Kutera, L. Mrozek), 16 pp. 2) Prezentacja, November 1978. Programme booklet for a symposium in Wroclaw organized by Sztuka i Teoria, Permafo, Galeria Sztuki Naj Nowszej. (3) Four flyers for Galeria Sztuki Naj Nowszej with poster for a group show including Gabor Attalai, Endre Tot, Imre Bak et al. (4) Three flyers by Romuald and Anna Kutera, including an original typed statement by Romuald titled 'Announcement about designing activities', 1977 and 9 stencilled pages with an original drawing in black marker. (5) Postcard by Lech Mrozek. (total 10)

Vereeniging tot bevordering van het Aesthetisch element in het Voortgezet Onderwijs. Het resultaat van werken en streven gedurende de eerste vijf en twintig jaar. Des. and isotype by de Koo. Ring-bound, 1933.(2) (Photomontage) De Servo-Balans. Brochure in photomontage, des. unknown. 1937. 4 p. (3) Piet Zwart. Het boek van P.T.T. Leiden, Ned. Rotogravure, 1938. (2),49,(1) p. Ill. throughout in col. (photomontages). Typography and des. Piet Zwart. Used copy, foxing, spine dam. (4) Piet Zwart. N.V. Nederlandsche kabelfabriek n.k.f. Delft. Koperdraad Hard zacht hard koperdraad van bijzondere taaiheid. 23 x 15 cm. Advertisement ca. 1928, cut out from a contemp. technical magazine, text on verso. Under glass. (5) Filmliga. Nijgh & van Ditmar, year 7, june 1934 issue. Design and photomontage Cas Oorthuys. (6) R. Lotgering Hillebrand. Om 12 uur bij de Boterham. Rott., Nijgh & van Ditmar, 1938. Photography and montage Frans Dupont (1908-1978). (total 6)

Collection Jeune Europe. Lombard, 1960.(2) Tibet. Les Aventures de Chick Bill. Dog Bull et Kid Ordinn. La Bonne Mine de Dog Bull. Lombard, 1959. (3) Tibet. Les Aventures de Chick Bill. Les disparus du Mirific. Collection Jeune Europe no. 20, 1963. (4) Tibet. Chick Bill. L'Arme à Gauche. Collection Jeune Europe no. 29, 1965. (5) R. Reding. Jari et le Plan Z. Collection Jeune Europe no. 25, 1964. (6) F. Craenhals. Zone Interdite. Collection Jeune Europe 28, Lombard, 1964. (7) Idem. Variant w. printed series no. (8) Paul Cuvelier. Wapi et le Triangle d'Or. Lombard, 1969. Les disparus du Mirific in fair condition, otherwise in (very) good condition. (total 8)

sive, Libri Canonici (...) secunda cura Francisci Junii. London, G. B(ishop). R. N(ewbery) & R. B(arker), 1592-'93. 3 vols. in 1. 8,177 p.; 3,104 lvs.; 8,75 (=73) lvs.; 5-12 p., 13-129 lvs./ 74 lvs./3, 198 lvs. Engr. title page. 19th cent. imitation h-vellum, spine w. ms. title Folio. Marg. foxing, covers worn and some other sm. def.

-

297887 item(s)/page