We found 297887 price guide item(s) matching your search

There are 297887 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

297887 item(s)/page

R. W. Toothill for Toothill Furniture - A pair of retro 1960s teak wood framed easy / lounge chair / armchairs. Each chair with angled back rest with propeller arms raised on tapering legs. Each with cushioned back and set rests. Known to have been retailed by Heals. Each measures approx. 98cm x 68cm x 83cm.

R. W. Toothill for Toothill Furniture - A retro 1960s teak wood framed three seater sofa setter having a slatted backrest with rubber webbing supports for the seat cushion. The sofa having propeller armrests with all being raised on tapering legs. Known to have been retailed by Heals. Lacking cushions. Measures approx. 71cm x 165cm x 75cm.

Bandring mit Smaragd und DiamantenBirmingham/England, 1918, Gelbgold 750, Ringschiene zum Kopf hin verbreitert und zentral besetzt mit einem rundfacettierten Smaragden von ca. 0,05 ct, blütenförmig umgeben von 6 Achtkantdiamanten von je ca. 0,01-0,02 ct, Feingehaltspunze, Stadtmarke, Jahresbuchstabe und Herstellerpunze "R&Co", säuregeprüft, ges. ca. 2,51 g, RG: 53. Expertise sowie Kopie Schmuckpasseintrag von EGS, Juwelier und Goldschmied E. G. Schlüter vom 16.3.1993 bzw. 23. Aug. 1993.

CharakterpuppeKämmer & Reinhardt und Simon & Halbig, Porzellankurbelkopf, Halsmarke: K * R Simon & Halbig 126 Germany, braune Schelmenaugen, offener Mund mit 2 Zähnen und Zunge, feine Bemalung, Papp-Kopfdeckel an Perücke lose, massiver Baby-Sitzkörper mit Stimme, 4-fach gegliedert, weißes Kleid mit Spitzen, H: 58 cm. Kopf ohne Risse, Altersspuren und Ausbesserungen am Körper.

Konvolut meist CharakterpuppenJDK Kestnner, mit Puppe "Sammy", Porzellankurbelkopf, Halsmarke: made in Germany 7 211 J.D.K., H: 29 cm; 1x JDK, Celluloidkopf mit Zunge, Halsmarke: made in germany, JDK 203/6, an Porzellan-Sitzkörper, H: 30 cm; 1x K&R Celluloidkpf an Massekörper, H: 27 cm; 1x K6 R, Celluloidkopf, Halsmarke: K*R 46/717, germany und Schildkröt-Raute, Schlafaugen, Perücke, an Gliederkörper mit Kugelgelenken, H: 44 cm; 1x Schildkröt, Sitzbaby, mit Zunge, alte Kleidung und Tornister; 1x Bruno Schmidt, Junge mit Sitzkörper, dünnes Celluloid, H: 17 cm; 1x Sitzbaby mit Massekopf, ohne Hersteller, Stoffköper mit Massearmen und -beinen, H: 40 cm. Puppe Sammy gut, wohl ein Arm erg., sonst meist mit Altersspuren, lockere Glieder, Ber., Perücken ungepflegt, Schmidt: 1 Arm defekt, 1 min. rest., K&R Celluloid mit Loch an Nase.

2 MädchenpuppenTheodor Recknagel, um 1920, Porzellankurbelkopf, Halsmarke: 1909 DEP R 7/0A bzw. DEP R 6/0 A; Porzellankurbelköpfe, 1x mit braunen und 1x mit blauen Augen, offener Münder mit Zähnen, Perücken mit hochgesteckten Zöpfen, gegliederte Pappmaché-Massekörper mit Kugelgelenken, part. num., je in alter Kleidung mit Haube, H: je 35 cm. Part. Altersspuren, Glieder locker.

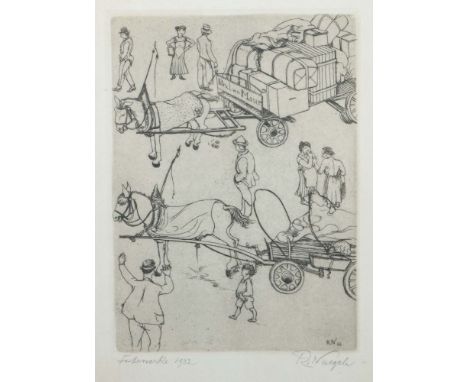

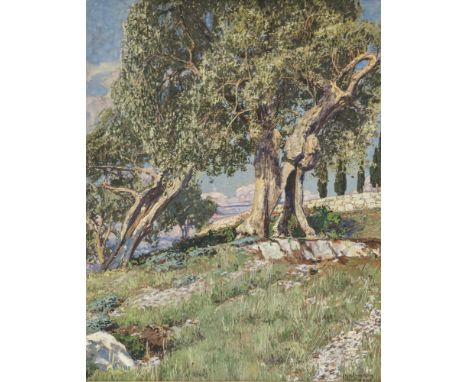

Nägele, ReinholdMurrhardt 1884 - 1972 Stuttgart, Stud. an der Kunstgewerbeschule Stuttgart, in München, Paris und Holland, Gründungsmitglied der Stuttgarter Sezession. "Fuhrwerke - Paul v. Maur", in der Platte unten rechts monogr. und dat. "R.N. 32", darunter rechts mit Bleistift sign. "R. Naegele", links bet. und dat., Radierung, HxB: 17,8/13 cm (Platte). Gebräunt, Lichtrand, stockfleckig. Mit Rahmen. Lit.: siehe Brigitte Reinhardt, Reinhold Nägele, Stuttgart, 1984, S. 297, WVZ-Nr. 1932.6 (mit Abb.).

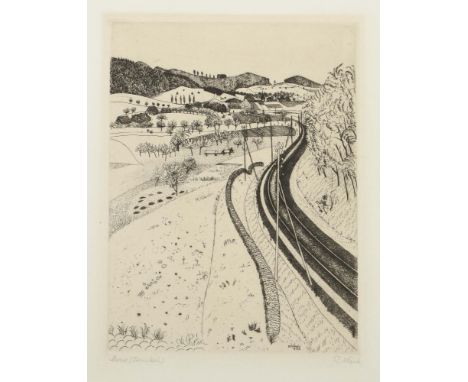

Nägele, ReinholdMurrhardt 1884 - 1972 Stuttgart, Stud. an der Kunstgewerbeschule Stuttgart, in München, Paris und Holland, Gründungsmitglied der Stuttgarter Sezession. "Kurve (Fornsbach)", in der Platte unten rechts sign. und dat. "R. Nägele. 1932", darunter rechts mit Bleistift sign. "R. Nägele", links bet., Radierung, HxB: 23,4/18 cm (Platte). Gebräunt, Lichtrand, stockfleckig, besch.. Lit.: siehe Brigitte Reinhardt, Reinhold Nägele, Stuttgart, 1984, S. 293, WVZ-Nr. 1923.7 (mit Abb.).

Thitzdas ist Matthias Schemel, geb. 1962 in Frankfurt a. M., stud. Malerei bei Prof. K. R. H. Sonderborg an der Staatlichen Akad. der Bildenden Künste Stuttgart, lebt und arbeitet in Schorndorf bei Stuttgart. Paar Tüten: "Frau mit Ananas" und "Mann und Bananas", stilisierte Darstellungen, 1x sign., dat. 96 und num. 7/10, Farbserigraphie/Papier jeweils als Tüte gefaltet, HxB: je 28/19 cm. Im Passepartout hinter Glas gerahmt.

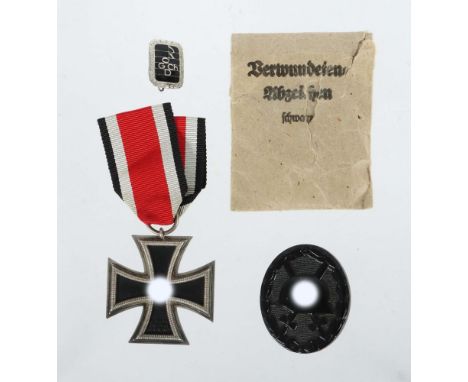

2 Orden & 1 Abzeichen1914-1939, 1 x EK 1 2. Klasse, 1813-1939, geschwärzter Eisenkern, Silberzarge, Bandstück; 1 x Verwundeten-Abzeichen in Schwarz, org. Tüte, bez. Eugen schmidhäussler Pforzheim, mit Einrissen; 1 x kl. Abzeichen an Nadel, Rechteckform, Lorbeerrand, schwarz emailliert mit z.T. querstehenden Buchstaben: R O G CH D, rückseitig: 1914-1938, Hersteller: Karl Wild Hamburg. Gute Zustände.

Trumbash-Messer mit figürlichem GriffStamm der Mangbetu/D. R. Kongo, 20. Jh., sichelförmige Eisenklinge mit zwei kreisrunden Öffnungen und Fortsätzen am Erl, großes Holzheft geschnitzt mit gekehltem Abschnitt, einem Wulst und einem Knauf in Form eines Kopfs, L: 25/47 cm. Oxydation (1 kleines Loch), Heft mit kl. Bestoßungen und alt gekittetem Riss. Provenienz: Stuttgarter Privatsammlung außereuropäischer Kunst.

Zeremonial-Axt der SongyeZentralafrika/D. R. Kongo, 20. Jh., die Eisenklinge mit Lochmuster und gepunztem Punktemuster, der keulenförmige Holzschaft mit Glanzpatina, Ziernägelbeschlag und geschnitztem, konischem Fuß, L: 40 cm. Oxydation, Trockenriss und Bestoßung. Provenienz: Stuttgarter Privatsammlung außereuropäischer Kunst.

5 Jugendstil-BierseidelWesterwald, Feinsteinzeug, Salzglasur in Blau, 2x Dümler & Breiden: 1x Kugelform mit stil. Blumendekor auf blauem Grund, Pressmarke m. Nr. 2073, gewölbter Deckel m. Gravur, H: 14,5 cm; 1x gebauchte Form mit stil. Blumen in Vertikalbändern, gewölbter Zinndeckel m. Gravur, Pressmarke und Nr. 1825, H: 14 cm; 1x R. Merkelbach, gebauchte Form, Dekorrelief mit stil. Blumen, part. türkis abgesetzt, Pressmarke (nach '45), Nr. 3570, H: 14 cm; 1x Eckhardt & Engler, gebauchte Form, Reliefdekor mit Früchten, Blumen, Getreide und Wald, Pressstempel nr. 1396, Deckel, H: 13 cm; 1x gerade Form mit leicht eingezogener Mündung, Vertikalbänder mit Punkten, dazwischen geometr. Dekore und Blumen, Pressnummer 1826, Deckel m. Gravur, H: 15 cm; 1 Stk. am Stand rest, sonst gut m. leichten Altersspuren, Deckel part. locker, 1 Montage mit Riss.

Capron, RogerVincennes, Frankreich 1922 - 2006 Cannes, war ein französischer Keramikkünstler und Möbeldesigner. Sein 1946 in Vallauris gegründetes Atelier "l'Atelier Callis" trug zur dortigen Keramik-Renaissance bei. "Stehende Dame", l'Atelier Callis, Vallauris, Frankreich, Mitte - 2. H. 20. Jh., weißer Scherben, glasiert und mit graphischer Bemalung in Gelb, Rot, Blau, Grau und Schwarz versehen, die Oberfläche craqueliert, vollplastische Darstellung bis zum Ansatz der Oberschenkel reichend, die Dame sich an ihre linke Brust fassend, ihre rechte Hand auf ihrer Scham aufliegend, am Stand bez. "R. Capron", H: 23,5 cm.

Capron, RogerVincennes, Frankreich 1922 - 2006 Cannes, war ein französischer Keramikkünstler und Möbeldesigner. Sein 1946 in Vallauris gegründetes Atelier "l'Atelier Callis" trug zur dortigen Keramik-Renaissance bei. "Stehende Dame mit Hut", l'Atelier Callis, Vallauris, Frankreich, Mitte - 2. H. 20. Jh., weißer Scherben, glasiert und mit polychromer Bemalung versehen, die Oberfläche craqueliert, vollplastische Darstellung bis zum Ansatz der Oberschenkel reichend, die Dame im Trägerkleid sich an die Hutkrempe fassend, ihre rechte Hand auf ihrem Schenkel aufliegend, ihr erhobener Kopf leicht nach links geneigt, am Stand bez. "R. Capron", H: 24 cm.

Sammlung Auszeichnungen, Belgien, 20. Jhdt., dazu Bundesverdienstkreuz Dreiteilige Ordensschnalle (Verdienstmedaille, Kronen-Orden, Leopold-Orden). Eine "Burgerlijke Medaille" (1. Klasse), ein Offizierskreuz des Ordens Leopolds II., jeweils in Etuis mit Deckelbeschriftung "Dhr. Vereycken Wim". Zwei Miniaturen in Schachteln ("Vereycken"). Drei weitere Orden in zwei nicht zugehörigen Etuis. Zwei Auszeichnungen für Arbeitsverdienste. Eine Auszeichnung mit emailliertem Hammer unter Krone. Eine Medaille (150 Jahre "Rekenhof"), ein Orden des Roten Kreuzes und ein schwarzes Militärkreuz (ein Medaillon fehlt) sowie vier weitere Medaillen und fünf Auszeichnungen am Band. Dazu von Burundi der "Ordre National de la Republique" im Etui mit Übersendungsschreiben an R. Roose (3.6.1982). Ausweis des Adjunkt-Kabinettschefs F. Vereycken, datiert 1.6.1966. Außerdem ein deutsches Bundesverdienstkreuz mit Anstecknadel im Etui. Vereinzelt kleine Emailleschäden, Trage- und Altersspuren.Provenienz: Familie Vereycken. A collection of Belgian awards, plus a German Federal Cross of Merit, 20th century Dreiteilige Ordensschnalle (Verdienstmedaille, Kronen-Orden, Leopold-Orden). Eine "Burgerlijke Medaille" (1. Klasse), ein Offizierskreuz des Ordens Leopolds II., jeweils in Etuis mit Deckelbeschriftung "Dhr. Vereycken Wim". Zwei Miniaturen in Schachteln ("Vereycken"). Drei weitere Orden in zwei nicht zugehörigen Etuis. Zwei Auszeichnungen für Arbeitsverdienste. Eine Auszeichnung mit emailliertem Hammer unter Krone. Eine Medaille (150 Jahre "Rekenhof"), ein Orden des Roten Kreuzes und ein schwarzes Militärkreuz (ein Medaillon fehlt) sowie vier weitere Medaillen und fünf Auszeichnungen am Band. Dazu von Burundi der "Ordre National de la Republique" im Etui mit Übersendungsschreiben an R. Roose (3.6.1982). Ausweis des Adjunkt-Kabinettschefs F. Vereycken, datiert 1.6.1966. Außerdem ein deutsches Bundesverdienstkreuz mit Anstecknadel im Etui. Vereinzelt kleine Emailleschäden, Trage- und Altersspuren.Provenance: Familie Vereycken.

Militärmedaille König Georg V. (1910 - 1936) Silber, Reliefportrait Georgs V. in Uniform, auf der Gegenseite "FOR BRAVERY IN THE FIELD", auf dem Rand gestempelt "18018 PTE E.H. SIMONDS 13 / ESSEX R:", am Band mit Spange, rs. bezeichnet mit "STERLING SILVER" und Patent-Nr. Trage- und Altersspuren. Breite 36 mm. Gut erhaltenes, getragenes Exemplar. A military medal King George V (1910 - 1936) Silber, Reliefportrait Georgs V. in Uniform, auf der Gegenseite "FOR BRAVERY IN THE FIELD", auf dem Rand gestempelt "18018 PTE E.H. SIMONDS 13 / ESSEX R:", am Band mit Spange, rs. bezeichnet mit "STERLING SILVER" und Patent-Nr. Trage- und Altersspuren. Breite 36 mm. Gut erhaltenes, getragenes Exemplar.

Fünf silberne Medaillen, Britisch Indien, 20. Jhdt. General Service Medal unter George V., "North West Frontier 1930 - 31", Randstempel "2317781 SGLN. J. WARREN. R. SIGNALS.". Service Medal unter George VI., Randstempel "4079 NK. BANTASINGH. 1 - 12 F.F.R.". Service Medal unter George VI., "Malaya", Randstempel "CEY 18 ... 3 PTE. W. G. ARON SINGHO. R.P.C", ohne Band. Service Medal unter George VI. als Nachfertigung mit neuem Band (ohne Randstempel). Service Medal unter Elizabeth II., "Borneo", Randstempel "21153240 RFN. DHANPARSAD THAPA. 2/2 GR". Trage- und Altersspuren. Durchmesser je 36 mm. Five British-Indian silver medals, 20th century General Service Medal unter George V., "North West Frontier 1930 - 31", Randstempel "2317781 SGLN. J. WARREN. R. SIGNALS.". Service Medal unter George VI., Randstempel "4079 NK. BANTASINGH. 1 - 12 F.F.R.". Service Medal unter George VI., "Malaya", Randstempel "CEY 18 ... 3 PTE. W. G. ARON SINGHO. R.P.C", ohne Band. Service Medal unter George VI. als Nachfertigung mit neuem Band (ohne Randstempel). Service Medal unter Elizabeth II., "Borneo", Randstempel "21153240 RFN. DHANPARSAD THAPA. 2/2 GR". Trage- und Altersspuren. Durchmesser je 36 mm.

Kaiser Franz Joseph I. - zwei Medaillen, um 1900 Jeweils vergoldetes Metall. Große Bronzemedaille mit detailliertem Brustbildnis des uniformierten Kaisers im Profil, italienische Umschrift, auf der Gegenseite die Beschriftung "A MEMORIA PERENNE APERTURA J. R. CASINO DI BERSAGLIO IN ALA" mit Datierung "16-18/8 1884" (Eröffnung eines Schießens). Dazu eine ovale Medaille mit dem Reliefprofil des Kaisers, beschriftet "Preisschiessen der für den Gebirgsdienst bestimmten Regimenter", rs. "Trient 1908". Gebrauchs- und Altersspuren. Breite 68 und 27 mm. Emperor Franz Joseph I - two medals, circa 1900 Jeweils vergoldetes Metall. Große Bronzemedaille mit detailliertem Brustbildnis des uniformierten Kaisers im Profil, italienische Umschrift, auf der Gegenseite die Beschriftung "A MEMORIA PERENNE APERTURA J. R. CASINO DI BERSAGLIO IN ALA" mit Datierung "16-18/8 1884" (Eröffnung eines Schießens). Dazu eine ovale Medaille mit dem Reliefprofil des Kaisers, beschriftet "Preisschiessen der für den Gebirgsdienst bestimmten Regimenter", rs. "Trient 1908". Gebrauchs- und Altersspuren. Breite 68 und 27 mm.

Ordenskissen mit sächsischen Auszeichnungen, 1. Hälfte 20. Jhdt. Vorsteher-Ehrenzeichen des S.M.V.B. (Sächsischer Militär-Vereins-Bund) für 20 Jahre (vergoldetes Buntmetall, Stempel "Glaser & Sohn, Dresden", Emaille gechipt, Fehlstelle). Bundesdank-Abzeichen des S.M.V.B. aus vergoldetem Buntmetall, grün und weiß emailliert, Stempel "Glaser & Sohn, Dresden". Silbernes Ritterkreuz des Albrechtsordens mit Schwertern, unterer Kreuzarm an Schmalseite gepunzt "R", Breite 38 mm. Zwei Friedrich-August-Medaillen (Silber, Bronze). Ein schwarzes Verwundetenabzeichen aus geprägtem Eisenblech. Ein Frontkämpfer-Ehrenkreuz am Band. Eine zweiteilige Feldschnalle. Auf purpurrotem Samtkissen (Maße 21 x 30 cm). Partiell beschädigt, Trage- und Altersspuren. An order cushion with Saxon decorations, 1st half of the 20th century Vorsteher-Ehrenzeichen des S.M.V.B. (Sächsischer Militär-Vereins-Bund) für 20 Jahre (vergoldetes Buntmetall, Stempel "Glaser & Sohn, Dresden", Emaille gechipt, Fehlstelle). Bundesdank-Abzeichen des S.M.V.B. aus vergoldetem Buntmetall, grün und weiß emailliert, Stempel "Glaser & Sohn, Dresden". Silbernes Ritterkreuz des Albrechtsordens mit Schwertern, unterer Kreuzarm an Schmalseite gepunzt "R", Breite 38 mm. Zwei Friedrich-August-Medaillen (Silber, Bronze). Ein schwarzes Verwundetenabzeichen aus geprägtem Eisenblech. Ein Frontkämpfer-Ehrenkreuz am Band. Eine zweiteilige Feldschnalle. Auf purpurrotem Samtkissen (Maße 21 x 30 cm). Partiell beschädigt, Trage- und Altersspuren.

Säbel für Offiziere der "grenadiers à pied de la Garde impériale" Leicht gekrümmte Klinge à la Montmorency (stellenweise etwas fleckig/narbig), runder Rücken, Pandurenspitze mit kurzer Rückenschneide, im oberen Fünftel beidseitig vergoldete Zierätzungen mit Trophäen und Ranken, kaiserliche Inschriften während Restauration gelöscht, originales Stoßleder. Vergoldetes, mit Blattmotiven reliefiertes Buntmetall-Bügelgefäß, am terzseitigen Parierlappen ein aufgelegtes silbernes Napoleon-Profil, auf der Gegenseite die eingestochenen Initialen "R C", Hilze mit gut erhaltener feiner Silberdrahtwicklung. Schwarze Lederscheide (Leder repariert, nachgeschwärzt) mit vergoldeten Buntmetallbeschlägen (berieben, kleine Risse und Dellen), Trageknopf am Mundblech. Partiell leicht beschädigt, Altersspuren. Länge 92 cm. A sabre for officers of the "Grenadiers à pied de la Garde impériale" Leicht gekrümmte Klinge à la Montmorency (stellenweise etwas fleckig/narbig), runder Rücken, Pandurenspitze mit kurzer Rückenschneide, im oberen Fünftel beidseitig vergoldete Zierätzungen mit Trophäen und Ranken, kaiserliche Inschriften während Restauration gelöscht, originales Stoßleder. Vergoldetes, mit Blattmotiven reliefiertes Buntmetall-Bügelgefäß, am terzseitigen Parierlappen ein aufgelegtes silbernes Napoleon-Profil, auf der Gegenseite die eingestochenen Initialen "R C", Hilze mit gut erhaltener feiner Silberdrahtwicklung. Schwarze Lederscheide (Leder repariert, nachgeschwärzt) mit vergoldeten Buntmetallbeschlägen (berieben, kleine Risse und Dellen), Trageknopf am Mundblech. Partiell leicht beschädigt, Altersspuren. Länge 92 cm.

Zweispitz und Koffer für Angehörige des Malteserordens, um 1900 Steifer Korpus mit schwarzem seidigen Filz bezogen, umlaufende schwarze Borte aus gewässertem Seidenrips, schwarzer Federbesatz. Seitlich eine goldene Bouillonagraffe an vergoldetem Knopf mit aufgelegtem silbernen Malteserkreuz. Glattes weißes Seidenfutter mit goldenem Herstellerstempel des Hoflieferanten "Johann Pichler, Wien" und bekrönten Initialen "R. Ch.", cremefarbenes Lederschweißband. Dazu der Hutkoffer aus schwarz bezogener Pappe mit Tragegriff und zwei Schnallriemen. Partiell leicht beschädigt, Altersspuren. Schöne Erhaltung. A bicorne hat and case for members of the Order of Malta, circa 1900 Steifer Korpus mit schwarzem seidigen Filz bezogen, umlaufende schwarze Borte aus gewässertem Seidenrips, schwarzer Federbesatz. Seitlich eine goldene Bouillonagraffe an vergoldetem Knopf mit aufgelegtem silbernen Malteserkreuz. Glattes weißes Seidenfutter mit goldenem Herstellerstempel des Hoflieferanten "Johann Pichler, Wien" und bekrönten Initialen "R. Ch.", cremefarbenes Lederschweißband. Dazu der Hutkoffer aus schwarz bezogener Pappe mit Tragegriff und zwei Schnallriemen. Partiell leicht beschädigt, Altersspuren. Schöne Erhaltung.

Drei Blankwaffen, 19./20. Jhdt. Ein US-Säbel M 1860 für Mannschaften der Kavallerie als Sammleranfertigung mit schwerer Rückenklinge und "Ames"-Stempel, Messinggefäß, belederte Hilze, Eisenscheide (rostig). Dazu ein österreichischer Säbel M 1837, die Klinge mit Solinger Wolfsangel-Marke, Eisengefäß, Fischhauthilze (Fehlstelle, Drahtwicklung fehlt), schwarz lackierter Eisenscheide (Dellen, Rost). Außerdem ein nicht nummerngleiches deutsches SG 71 mit Klingenstempel "E. Wilhelm Suhl", Abnahme "W 74" und Truppenstempel "119. R. 12. 52" (Parierstange) sowie Lederscheide (berieben, kleine Fehlstellen). Teilweise leicht beschädigt, Altersspuren. Länge 64 - 106 cm. Three edged weapons, 19th/20th century Ein US-Säbel M 1860 für Mannschaften der Kavallerie als Sammleranfertigung mit schwerer Rückenklinge und "Ames"-Stempel, Messinggefäß, belederte Hilze, Eisenscheide (rostig). Dazu ein österreichischer Säbel M 1837, die Klinge mit Solinger Wolfsangel-Marke, Eisengefäß, Fischhauthilze (Fehlstelle, Drahtwicklung fehlt), schwarz lackierter Eisenscheide (Dellen, Rost). Außerdem ein nicht nummerngleiches deutsches SG 71 mit Klingenstempel "E. Wilhelm Suhl", Abnahme "W 74" und Truppenstempel "119. R. 12. 52" (Parierstange) sowie Lederscheide (berieben, kleine Fehlstellen). Teilweise leicht beschädigt, Altersspuren. Länge 64 - 106 cm.

Zwei Seitengewehre Bayerisches Seitengewehr 71/84 von Haenel Suhl, auf der Parierstange Truppenstempel "B.4.R.16.37", Klinge Abnahme "L 88", Lederscheide mit eisernen Beschlägen ohne Stempelung, Tragehaken. Anhängendes Offiziersportepee für Berittene. Französisches SG 74 "Gras" (... St. Etienne Mars 1877) mit Stahlscheide. Längen 37,5 bis 64 cm. Two bayonets Bayerisches Seitengewehr 71/84 von Haenel Suhl, auf der Parierstange Truppenstempel "B.4.R.16.37", Klinge Abnahme "L 88", Lederscheide mit eisernen Beschlägen ohne Stempelung, Tragehaken. Anhängendes Offiziersportepee für Berittene. Französisches SG 74 "Gras" (... St. Etienne Mars 1877) mit Stahlscheide. Längen 37,5 bis 64 cm.

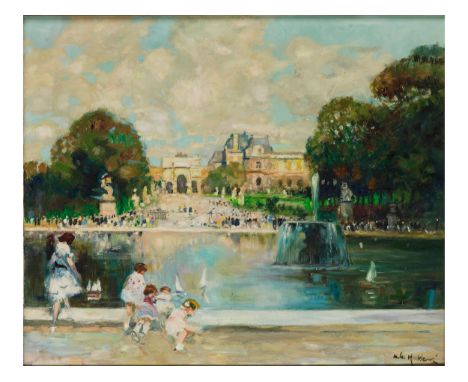

Jules René Hervé, 1887 Langres – 1981 ParisSOMMERTAG IM PARK DER TUILERIENÖl auf Leinwand.50,5 x 60 cm.Rechts unten signiert „Jules R Hervé“.Im Passepartout in dekorativem Rahmen.Blick auf den Tuilerien-Palast unter hohem, sommerlich hellblauem Himmel mit weißen Wolken und auf zahlreiche Besucher der Gartenanlage. Im Vordergrund einige spielende Kinder unter Aufsicht einer Dame am Rand eines großen Wasserbeckens, in dem sich in flirrender Farbenvielfalt das Gebäude und einige Besucher widerspiegeln. (13604421) (18))

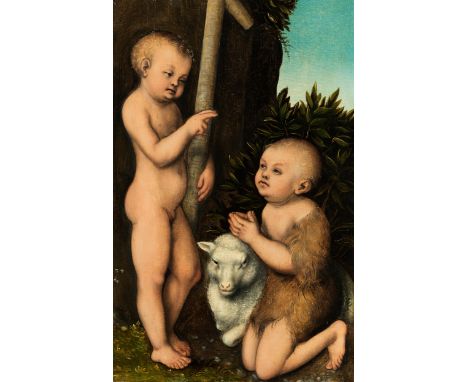

Lucas Cranach d. Ä., 1472 Kronach – 1553 WeimarDER JUNGE CHRISTUS ANGEBETET VON JOHANNES DEM TÄUFERÖl auf Holz.35,2 x 23,2 cmLinks unten signiert mit dem Künstlersignet einer geflügelten Schlange und datiert „1534“.Auf dem kleinen Andachtsbild dargestellt das Johanneskind mit dem Lamm, das ihn segnende Christuskind mit dem Kreuz anbetend. Das Thema Christus als Lamm Gottes, so bezeichnet von Johannes dem Täufer, war insbesondere bei norditalienischen Künstlern populär und wurde hier von Cranach adaptiert und in seine eigene Bildsprache übersetzt.Das vorliegende Werk, datiert auf 1534 und ist im Zusammenhang mit mehreren Versionen des Themas zu sehen, welche durch Cranach und dessen Werkstatt geschaffen wurden. Bei Friedländer und Rosenberg publiziert, überzeugt die überaus hohe Qualität der kleinen Tafel. Während seiner Tätigkeit für Johann Friedrich den Großmütigen (1503-1554), Kurfürst von Sachsen, in Wittenberg arbeitete Cranach auf dem Höhepunkt seines Schaffens sowohl für den Kurfürsten als auch für Privatkunden.Insbesondere drei weitere Arbeiten Cranachs kommen in Komposition und Ausführung der hier vorliegenden Tafel äußerst nahe. Zu unterscheiden ist allerdings, dass sich hier die Szenerie vor dunklem Hintergrund ansiedelt und so den Fokus des Betrachters ohne Ablenkung auf die beiden durchaus vergleichbar angelegten Figuren im Vordergrund lenkt. Eine Version mit einem etwas kleineren Lamm und Kieselgrund befindet sich in einer Privatsammlung in Luxemburg. Das besagte Gemälde wird heute als erste Fassung des Themas durch Cranach angesehen und datiert 1515/20. Zwei weitere Versionen im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover und in den Kunstsammlungen Zwickau werden Cranachs Werkstatt zugeschrieben. Das Thema erfährt durch Cranach in späteren Arbeiten eine Weiterentwicklung und wird durch Vanitassymbole, Schlangen oder Dämonen ergänzt. Vergleichsweise kann hier ein sich heute im Wallraff-Richartz-Museum, Köln, befindliches Werk angeführt werden.Alle vier Arbeiten sind gelistet im Cranach Digital Archive.Das vorliegende äußerst qualitätvolle Gemälde hebt sich im Vergleich mit den anderen Arbeiten insbesondere durch seine naturalistische Auffassung, das Blattwerk im Hintergrund und die größer angelegte Darstellung des Lamms von diesen ab.Provenienz:Edward R. Bacon (1848-1915), New York.Albert Keller (1879-1939), New York, um 1928.Mr. und Mrs. Drury W. Cooper, ca. 1935-40, New Jersey.Durch Erbe an John M. Cooper, 1939, Princeton.Versteigert über Sotheby‘s, New York, 12. Januar 1995, Lot 10.Privatsammlung USA.Später versteigert durch Sotheby‘s, New York, 28. Januar 2016, Lot 14 mit einem Schätzpreis von 700.000 – 900.000 und gekauft für ca. 850.000 vom jetzigen Besitzer.Literatur:Max J. Friedländer und Jakob Rosenberg, Die Gemälde von Lucas Cranach, Berlin 1932, S. 64, Abb. 184.Max J. Friedländer und Jakob Rosenberg, Die Gemälde von Lucas Cranach, London 1978, S. 114, Abb. 222.Daniel Görres, in Gunnar Heydenreich, Daniel Görres und Beat Wismer, Lucas Cranach der Ältere: Meister, Marke, Moderne, München 2017, S. 174, Nr. 82 und Farbabb. S. 175.Ausstellungen:Museum Kunstpalast Stiftung, Lucas Cranach der Ältere: Meister, Marke, Moderne, Düsseldorf, 8. April – 30. Juli 2017, Nr. 82. (1361991) (17) (†)Lucas Cranach the Elder,1472 Kronach – 1553 WeimarSAINT JOHN THE BAPTIST IN ADORATION OF THE CHRIST CHILDOil on panel.35.2 x 23.2 cmSigned with artist’s emblem of a winged serpent and dated “1534” lower left.The small devotional painting depicts the Young Saint John with the lamb in adoration of the Christ Child blessing with the cross. The subject of Christ as the Lamb of God, as called by John the Baptist, was particularly popular with northern Italian artists and was adapted here by Cranach and conveyed in his own pictorial language. The work on offer for sale in this lot dates to 1534 and should be seen in the context of several versions of this subject created by Cranach and his workshop. Published by Friedländer and Rosenberg, the high quality of the small panel is convincing. At the peak of his career as court painter to Johann Frederick I, called the Magnanimous (1503 – 1554), Elector of Saxony, in Wittenberg, Cranach worked both for the Elector and for private clients. Three other works by Cranach show extreme similarities with regards to composition and execution to the present work. What must be distinguished, however, is that in the present painting the scenery is set against a dark background thus directing the viewer’s focus to the two comparable figures in the foreground without any distraction. A version with a slightly smaller lamb and a pebble background is now held in a private collection in Luxembourg. The painting in question is now regarded as the first version of the subject by Cranach and dates from 1515/20. Two further versions held at the Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover and the Kunstsammlungen Zwickau are attributed to Cranach’s workshop. Cranach developed this subject further in later works by adding vanitas symbols, snakes, or demons. For example, a work now held at the Wallraf-Richartz Museum, Cologne, can be cited here. All four paintings are listed in the Cranach Digital Archive. The present painting, which is of extremely high quality, particularly stands out from the other works due to its naturalistic conception, the foliage in the background and the larger-scale depiction of the lamb.Provenance:Edward R. Bacon, 1848 – 1915, New York.Albert Keller, 1879 – 1939, New York, ca. 1928.Mr and Mrs Drury W. Cooper, ca. 1935 – 1940, New Jersey.Thence by descent to John M. Cooper, 1939, Princeton.By whom sold at Sotheby’s New York, 12 January 1995, lot 10.Private collection, USA.Later sold at auction at Sotheby’s New York, 28 January 2016, lot 14 with estimate of 700,000 – 900,000 and acquired for ca. 850.000 by present the owner.Literature:Max J. Friedländer and Jakob Rosenberg, Die Gemälde von Lucas Cranach, Berlin 1932, p. 64, no. 184 with ill.Max J. Friedländer and Jakob Rosenberg, Die Gemälde von Lucas Cranach, London 1978, p. 114, no. 222 with ill.Daniel Görres, in: Gunnar Heydenreich, Daniel Görres and Beat Wismer (eds.), Lucas Cranach der Ältere: Meister – Marke – Moderne, exhibition catalogue, Munich 2017, p. 174, no. 82, colour ill. on p. 175.Exhibitions:Lucas Cranach der Ältere: Meister – Marke – Moderne, Museum Kunstpalast Foundation, Düsseldorf, 8 April – 30 July 2017, no. 82.

Jan Brueghel d. J., 1601 Antwerpen – 1678 ebendaHOHER BLUMENSTRAUSS IN EINER CHINAVASEÖl auf Holz.58 x 40,5 cm.Verso gedruckter Aufkleber der Ausstellung im: „MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGQUE Rue de Musée 9, 1000 Bruxelles“.Beigegeben eine Expertise von Dr. Klaus Ertz, Lingen.Das Stillleben, in gefälligem Format, präsentiert vor nahezu schwarzem Hintergrund einen hoch gesteckten Strauß bunter Frühsommerblumen. Weiße Lilien und blaue Iris ragen am weitesten nach oben, und bei längerer Betrachtung zeigt sich, dass die Irisfarben oben mit dem Türkisblau der Vase unten eine kompositorische Verklammerung bilden. Dazwischen konkurrieren rote, rosafarbene und gelbe Blüten von Butterblumen, Strauchblüten und Löwenmaul, bereichert durch gefiederte Tulpen, Schachbrettblume und Türkenbund. Besonders fein und nahezu unauffällig lassen sich Libellen ausmachen. Etliche kleine Blüten sind auf die hellbraune Standfläche herabgefallen. Besonderes Interesse gilt der Vase. Im Interesse der Barockzeit waren solche Gefäße wertvolle Exportprodukte aus Asien. Die blaugrundige Balustervase mit ihrem eingezogenen Rundfuß zeigt gemaltes Blattwerk, dazwischen ein Vogel auf einem Felsen. Die geometrische Dekoration an der Vasenschulter imitiert ähnliche Formen chinesischen Porzellans. Jan Brueghel II, Sohn des Jan Brueghels d. Ä. und der Isabella de Jode, die zwei Jahre nach seiner Geburt starb, erhielt seine erste Ausbildung bereits zehnjährig bei seinem Vater, der damals bereits neben Peter Paul Rubens zu den meistgeachteten Malern seiner Zeit zählte. 1622 reiste er zusammen mit Philippe de Momper nach Mailand zu Kardinal Borromeo, dann nach Genua. 1623 unternahm er ohne Zustimmung des Vaters und des Kardinals eine Weiterreise per Schiff nach Sizilien, wo er mit seinem Freund Anton van Dyck zusammentraf. Über Genua und Mailand führte ihn sein Weg nach Turin, Lyon, Paris und schließlich nach Antwerpen. Als Dekan der Lukasgilde erlebte er ab 1630 den Höhepunkt seiner Karriere. Er setzte die Tradition seines Vaters fort, auch mit anderen Malern zusammenzuarbeiten, vor allem kennt man seine Blumengirlanden, die religiöse Themen von Kollegen umrahmen. In der Stilistik dieser Blumenwerke ist auch das hier vorliegende Stillleben zu sehen.Literatur: Vgl. Klaus Ertz, Jan Breughel der Jüngere (1601-1678): die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog, Luca-Verlag, Freren 1984. Vgl. Marie-Louise Hairs, Jean Breughel le jeune, peintre de fleurs, In: Revue Belge d’Archéologie et d’Histoire de l’art, Académie royale d’archéologie de Belgique, Bd 36, Nr. 1-2-3-4, Brüssel 1967, S. 57-74.Ausstellungen:„Exposition / Fleurs, la nature et l‘mage / 1 – 24 Juin 1979 / MINISTERE de‘l EDUCATION NATIONALE et de la CULTURE Francise de port“ (verso gedruckter Aufkleber der Ausstellung mit maschinenschriftlichem Vermerk).A. R. (13621230) (11)Jan Brueghel the Younger,1601 Antwerp – 1678 ibid.TALL BOUQUET OF FLOWERS IN CHINESE VASE Oil on panel.58 x 40.5 cm.Printed label of an exhibition on the back: “MUSEES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGQUE Rue de Musée 9, 1000 Bruxelles”. Accompanied by an expert’s report by Dr Klaus Ertz, Lingen.

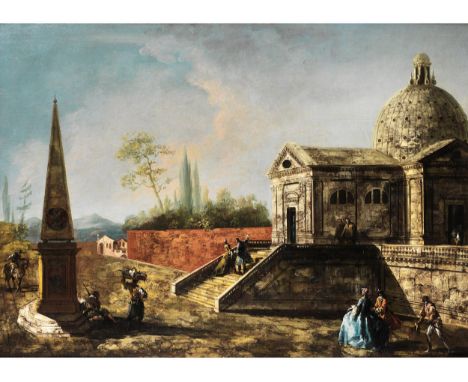

Michele Giovanni Marieschi, 1696/1710 – 1743 Venedig CAPRICCIO MIT KIRCHE UND OBELISKÖl auf Leinwand.82,8 x 117,7 cm.Verso mit mehreren älteren Etiketten.In à jour gearbeitetem Louis XV Stilrahmen.Ein weiter Platz mit großzügigem quadratischem Bodenbelag dient als Grund für einen gestuften Obelisken, der auf einem hochrechteckigen Sockel und Kugelfüßen ruht und in einer Zierspitze mit Kugel endet. Rechts eine Freitreppe mit Kirchenpokal und Blick bis zur Vierung über der eine mächtige Rundkuppel mit hoher Laterne erhebt. Dahinter ein ummauerter Garten, der in schlanken Zypressen in lichtem Blau endet und von sanften Hügeln und einer leicht abgesenkten Stadt endet. Die Figuren, die mit den Dimensionen der Kirche in Wettstreit zu stehen scheinen, sind elegant gekleidet und teilweise beritten. Die Figuren sind, wie bereits verschiedentlich in der Literatur angemerkt wurde, auch für Toledano entweder Antonio oder Francesco Guardi zuzuweisen.Michele Marieschi war nur eine kurze Lebens- und Schaffenszeit gegönnt. Es wird angenommen, dass er seine Lehre in der Werkstatt seines Vaters, eines Architekturmalers und Holzstechers, erhielt. Vermutlich war er in Deutschland Ende der 1720er-Jahre oder nach 1731 als Theatermaler tätig, um 1735 nach Venedig zurückzukehren, wo er zwischen 1735 und 1741 Mitglied der Malergilde Fraglia de Pittori wurde. Unterstützt wurde er durch Gaspare Diziani (1689-1767). Bekannt ist, dass der Kunstliebhaber Freiherr von der Schulenburg, Generalfeldmarschall im Dienste der Republik Venedig, vom Künstler 1738 zwei Veduten erwarb. 1741 entstand eine Serie von 21 Radierungen. Werke seiner Hand finden sich in mehreren öffentlichen Sammlungen, wie in Prag, Warschau, Stockholm, Mailand oder Hannover.Provenienz gemäß Toledano: Galerie Haberstock, Berlin, 1944. Arthur Tooth & Sons, London. Privatsammlung, London. Literatur: Das hier angebotene Gemälde ist aufgeführt in: Ralph Toledano, Michele Marieschi, L’opera completa, Mailand 1988, S. 137, Nr. C. 27.1. Max Goering, Francesco Guardi, Wien 1944, S. 24 mit Zuschreibung der Figuren an Francesco Guardi. Rodolfo Pallucchini, Die venezianische Malerei des 18. Jahrhunderts, Venedig 1960, S. 295, Abb. 498. Rodolfo Pallucchini, A proposito della mostra bergamasca del Marieschi, in: Arte veneta, Nr. 20, 1966, S. 315. Antonio Morassi, Appunti su Michele Marieschi, „alter ego“ del Canaletto, in: Festschrift Ulrich Middeldorf, hrsg. von Antje Kosegarten und Peter Tigler, Berlin 1968, S. 501. Dario Succi (Hrsg.), Michiel Marieschi. Venezia in scena, Ausstellungskatalog, Galleria Lorenzelli, Bergamo, April-Mai 1987, Turin 1987, S. 25, Abb. 14 und 15. (1351701) (13) (†)Michele Giovanni Marieschi,1696/1710 – 1743 VeniceCAPRICCIO WITH CHURCH AND OBELISK Oil on canvas.82.8 x 117.7 cm.Provenance according to Toledano: Galerie Haberstock, Berlin, 1944. Arthur Tooth & Sons, London. Private collection, London.Literature: The painting on offer for sale here is listed in:R. Toledano, M. Marieschi, L’opera completa, p. 137, no. C. 27.1. M. Goering, Vienna, 1944, p. 24 with attribution of the figures to Francesco Guardi. Pallucchini, 1960, p. 295, ill. 498. Pallucchini, 1966, p. 315. Morassi, 1968, p. 501. Succi, 1987, p. 25, ill. 14 and 15.

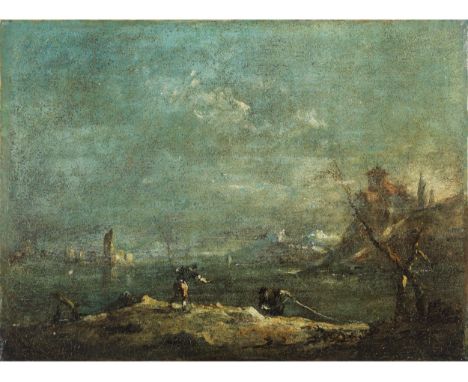

Francesco Guardi, 1712 Venedig – 1793 ebendaVENEZIANISCHE LAGUNENLANDSCHAFTÖl auf Leinwand.17 x 23 cm.Laut Versoaufschrift auf dem Keilrahmen, mit Künstlerbezeichnung „Capries da Fr. Guardi“ – Nochmalig gleiche Bezeichnung handschriftl. auf dem Rahmen.Beigegeben eine Expertise von Dario Succi, Gorizia.Das kleine Gemälde bietet eine stimmungsvolle Ansicht einer Lagunenlandschaft bei Venedig. Das abendliche Halbdunkel findet sich im Werk Guardis mehrfach, insbesondere bei seinen kleinformatigen, fast skizzenhaften Darstellungen, die dadurch umso beeindruckender sind. Ähnliche Stimmung weist u. a. sein Werk „Bacino di San Marco con San Giorgio e Giudecca“ in der Galleria dell‘Accademia in Venedig auf, oder sein „Capriccio mit Ruinen und Figuren“. Unter einem hohen Wolkenhimmel breitet sich die Lagune bis zum Horizont aus. Etwas näher herangebracht tauchen aus dem Nebel Segelschiffe auf. Im Vordergrund eine Sandbank mit Fischern beim Netzeinholen. Zwei dürre Baumstämme rechts im Bild korrespondieren mit totem Holz links. Die hohe Qualität zeigt sich hier auch darin, dass die Stadt Venedig selbst nur in weitester Ferne als weißer Fleck links des Burghügels aufleuchtet. Trotz aller Spontanität des Pinselauftrags meint man die Kirchenfassade von San Giorgio zu erkennen. Francesco Guardi war der jüngere Sohn des Domenico Guardi (1678-1716) aus dem Trentino, und der Maria Claudia Pichler aus Neumarkt. Er war Bruder des älteren Gianantonio Guardi. Deren Schwester ehelichte den Maler Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770). Nach seiner Geburt zog die Familie nach Venedig, wo auch seine Brüder wirkten. Bis 1760, dem Todesjahr seines Bruders Antonio wirkte er in der Familienwerkstatt. Zunächst schuf er Altarbilder. Doch als Schüler von Canaletto verlegte er sich auf die Vedutenmalerei, nachdem Canaletto Venedig verließ. Mäzene, darunter vor allem der Doge Alvise IV Mocenigo förderten ihn durch zahlreiche Aufträge, vor allem für die Ereignisbilder anlässlich des Besuches der Stadt von Papst Pius VI., aber auch des russischen Großfürstenpaares. Werke seiner Hand befinden sich in zahlreichen internationalen privaten und öffentlichen Sammlungen.Provenienz:Sammlung Conte Ascanio Chiericati, Vicenza.Sammlung Luigi Bianchi, Mantova laut rotem Sammlerstempel auf dem Keilrahmen.Anmerkung: Ascanio Chiericati (1866 Vicenza - 1913 Rom), aus venezianischer Nobelfamilie, war Maler, vor allem Porträtist.Literatur:Vgl. F. Pedrocco, Francesco Guardi Pittore di ‚Storia‘, In: Francesco Guardi 1712 - 1793, 2012.Vgl. L. R. Bortolatto, Francesco Guardi, 1974, Nr. 417Vgl. M. Merling, in Francesco Guardi 1712-1793, a cura di A. Craievich e F. Pedrocco, catalogo della mostra (Venezia), Milano 2012, S. 175, Nr. 57Vgl. Cornelia Friedrichs, Francesco Guardi, Venezianische Feste und Zeremonien, Deutscher Kunstverlag, München 2006.Vgl. Museo Correr Ausstellungskatalog Francesco Guardi, A cura di Alberto Craievich e Filippo Pedrocco, Venedig 2012.A.R. (1360559) (11) (†)Francesco Guardi,1712 Venice – 1793 ibid.VIEW OF THE VENETIAN LAGOON Oil on canvas.17 x 23 cm.Accompanied by an expert’s report by Dario Succi, Gorizia.Provenance:Collection Conte Ascanio Chiericati – Vicenza.According to the inscription on the back of the stretcher with the artist’s name “Capries da Fr. Guardi”. Same handwritten inscription also on the frame.Collection Luigi Bianchi, Mantua according to the red collector’s stamp on the stretcher.

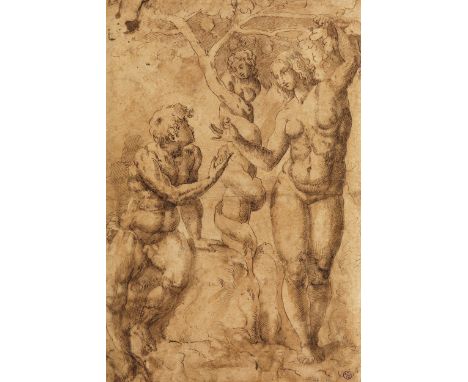

Jan van Scorel, 1495 Schoorl – 1562 Utrecht, zug.ADAM UND EVAFederzeichnung auf Papier.38 x 26 cm.In der rechten unteren Ecke runder Sammlerstempel.Hinter Glas, in breitem geschnitztem Goldrahmen.Die Federzeichnung in Braun auf gebräuntem Papier geht auf ein berühmtes Vorbild zurück, nämlich einem Wandbild von Raphael im Vatikanpalast - in den „Stanza della Segnatura“, um 1508/11, an einer der Decke der Wohnungen. Die Zeichnung ist ein Ergebnis der Aufenthalte Van Scorels in Rom 1522/23, also nur kurz nach Fertigstellung der Raffaelfresken. Diese Zeichnung wiederholt die Figuren sowie den von der Schlange umwundenen Baum. Die Schlange ist auch hier mit weiblichem Oberkörper dargestellt. Auf den Hintergrund des Raffael-Vorbildes wurde verzichtet. Die Figuren sind entgegen der schlanken Gestalten Raffaels muskulöser und fülliger gezeigt, was als Charakteristikum der nördlichen Malerei zu sehen ist. Van Scorels Lehrmeister war Jacob Cornelisz. van Oostanen, bei dem er um 1512 arbeitete. Auch Albrecht Dürers Einfluss hat Spuren auf das Werk des Malers hinterlassen. A.R.Anmerkung:Das Blatt wurde ausgestellt und im Katalog veröffentlicht: Percorsi del collezionismo, Le tappe di una raccolta: da Mantegna a Natalija Goncarova. Kat. S. 25 ff. Ganzseitig farbig abgebildet S. 27. Und Angabe folgender:Literatur:B. Meijer, An Unknown Landscape Drawing by Polidoro da Caravaggio and a Note on Jan van Scorels Stay in Italy, In: Paragone XXV, 1974, 291, S. 62 ff. M. Faries, La bottega di Jan van Scorel ad Haarlem, In: La bottega del´artisti tra Medioevo e Rinascimento, a cura di R. Cassanelli, Mailand 1998, S. 299.Vgl. Hanny Alders, Jan van Scorel, Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt 1999.Vgl. Heinz G, Scorel Jan van. In: Kindlers Malerei Lexikon, Deutscher Taschenbuchverlag, München 1976, S. 139-144. (1361765) (11))

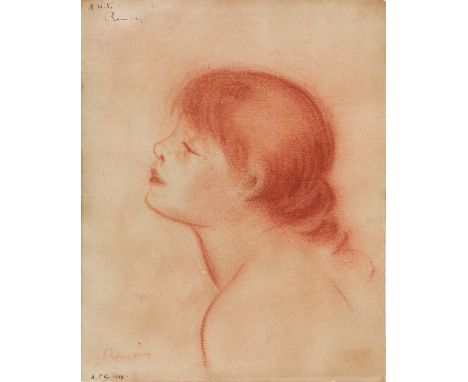

Pierre-Auguste Renoir, 1841 Limoges – 1919 Cagnes, zug.Bedeutender Maler der französischen klassischen Moderne.MÄDCHENKOPF GABRIELLERote Pastellkreide auf Papier.Sichtmaß unter Glas: 25,5 x 20 cm. Blattgröße des Briefes: 20,4 x 13,4 cm.Verso auf dem Karton Auktionsaufkleber von Christie´s sowie mit Bezeichnungen „Stock MIA 3470, Line Nr. 7, Dpt. MOP“. Mit zugehörigem Brief des Künstlers.Im Passepartout, hinter Glas gerahmt.Das Mädchen erscheint „en buste“ mit entblößten Schultern nach links gewandt, das Gesicht im Profil, nach oben gerichtet. Ausgeführt in roter Pastellkreide auf leicht gebräuntem Aquarellkarton, wobei der Hintergrund zusätzlich leichte Farbschattierungen aufweist. Die Konturlinien von Schulter und Profil, sowie der Wimpern bei leicht geschlossenen Lidern, sind zügig gesetzt. Das Lippenrot leicht betont, das Haar zeigt Ponyfransen über der Stirn und ist zum Rücken hin zusammengedreht. Dass dabei der Eindruck eines rothaarigen Mädchens entsteht, ist auf die Wahl der Pastellfarbe zurückzuführen, womöglich aber auch gewollt. Feine Wisch-Schattierungen verleihen dem Bildnis Plastizität.Das Blatt trägt die Signatur „Renoir“ mit gleicher roter Kreide gezogen in der linken unteren Ecke. Eine wohl später zusätzliche Signatur des Künstlers in Tinte, zusammen mit den darüberstehenden Buchstaben „A. G. V.“ ist in der oberen linken Ecke zu sehen. Die linke untere Ecke trägt dieselben (Besitzer-? )Monogramm-Buchstaben, zusätzlich die Datierung „1884“.Die Rückseite weist am Unterrand eine zweizeilige Beschriftung auf: „Croquis Tableau des baingneuses - Sanguine - Offert par August/Renoir: Le Juin 1883. . Gobil Vat.. 1884 (NN Ante Meurs 285..“.Ferner aufgeklebt: gedruckte Abbildung (wohl aus einem Katalog) einer größeren Pastell-Zeichnung Renoirs mit Druckadresse „A.M.H.J. Laroche, Paris, Pl. LXIII.“ Mit Betitelung „131. BAIGNEUSES. Dessin à la sanguine (1883-85).“ Diese Abbildung zeigt drei badende Mädchen, wobei der Kopf des Mädchens rechts dem des hier vorliegenden Werkes entspricht. Dem Kopfbildnis ist ein Brief von der Hand Renoirs an einen nicht näher benannten Freund beigegeben. Tinte auf altersbedingt gebräuntem Papier, oben auf Karton montiert, aber lose. „Cher ami, Excuse moi de ne pas / d´écrire mais j´jetais dans / un incertitude qui m´en / empéchais. / La sanguine de dessin / des Baigneuse e téte de Gabrielle / qui je t´envois est d´un autre / style. Je pense . ille de / . et date de 1884 / dis á Marie qu´elle ma / donne de vos nouvelles / Biene à vos /Renoir. 14. Decembre . P.S. il pleut tous jour ./depuis 2 mois / R.“(Lieber Freund / entschuldige mich, dass ich nicht geschrieben habe, da ich verhindert war. Die Rötelzeichnung der Kopfs der Badenden ist Gabrielle, die ich dir sende, die einen anderen Stil hat, ich denke dass sie von . ist und aus dem Jahr 1884 stammt. / Sag Marie dass sie sich bei mir meldet. Liebe Grüße / Renoir. / P. S. es regnet seit 2 Monaten jeden Tag. R.“Aus dem Schreiben geht eine enge freundschaftliche Beziehung Renoirs an den Adressaten hervor. Der Vergleich mit anderen Autographen sowie Skizzen des Malers lässt keine Zweifel an der Echtheit aufkommen. Das Briefblatt (fleckig) hat auf dem darunterliegenden Karton aufgrund sehr langer Lichteinwirkung helle, die Schriftzüge wiedergebende Spuren erzeugt. Provenienz: Privatbesitz, vor Jahren in USA erworben. Anmerkung:Das vorliegende Blatt ist in Zusammenhang mit weiteren Werken Renoirs zu sehen. Am 18. 5. 1983 wurde bei Sotheby´s New York eine Ganzkörper-Zeichnung derselben „Bagneuse“ verauktioniert (48,1 x 36,9 cm., Lot 26), zusammen mit dem danach geschaffenen Ölgemälde (81 x 64,5 cm. Lot 25), datiert 1891. Die Zeichnung entstammt der Sammlung Charles E. Slatkin (1955), das Ölbild der Galerie Bernheim-Jeune (1927). Beide dieser Werke geben den Kopf des Mädchens nahezu identisch wieder. Allerdings geht daraus hervor, dass das uns hier vorliegende Blatt bereits 7 Jahre davor geschaffen wurde. A.R. (1360011) (11)Pierre-Auguste Renoir,1841 Limoges – 1919 Cagnes, attributedImportant artist of French classical Modernism.HEAD OF GABRIELLE Visible size behind glass: 25.5 x 20 cm.Sheet size of letter: 20.4 x 13.4 cm.Christie’s label on the back of the card; with inscription “Stock MIA 3470, Line Nr. 7, Dpt. MOP”. With corresponding letter by the artist. The sheet is signed “Renoir” written with the same red chalk in the lower left corner. A probably later additional signature by the artist in ink – together with the letters “A. G. V.” can be seen in the top left corner. The lower left corner shows the same (owner?) monogram letters, and the date “1884”.The reverse has a two-line inscription on the lower edge: “Croquis Tableau des baingneuses – Sanguine – Offert par August/Renoir: Le Juin 1883. Gobil Vat.. 1884 (NN Ante Meurs 285..” Furthermore, glued on: printed illustration (probably from a catalogue) of a larger pastel drawing by Renoir with printing address “A.M.H.J. Laroche, Paris, Pl. LXIII.” Titled “131. BAIGNEUSES. Dessin à la sanguine (1883-85).” This illustration shows three bathing girls, with the head of the girl on the right corresponding to that of the work on offer for sale here. The head portrait is accompanied by a letter written by Renoir to an unnamed friend. The letter reveals a close, friendly relationship between Renoir and the addressee.Notes:The sheet can be seen in connection with other works by Renoir. On 18 May 1983, a full-length drawing of the same Bagneuse (48.1 x 36.9 cm., lot 26) was offered for sale at Sotheby´s in New York together with the oil painting created afterwards (81 x 64.5 cm. lot 25), dated 1891.The drawing originates from the Charles E. Slatkin Collection (1955), the oil painting from the Bernheim-Jeune Gallery (1927). Both works depict the girl’s head almost identically. However, it emerges from this that the present sheet was created seven years earlier.

WONDER WOMAN (2017) - Amazonian Warrior Bracers - Amazonian warrior bracers from Patty Jenkins' superhero film Wonder Woman. Amazon warriors of Themyscira wore bracers as part of their ensembles.This lot consists of two bracelets with two straps. Made of heat-treated foam, leather, and metal hardware, these bracelets were painted with a metallic gold- and silver-color paint. On the interior, there are white tape labels hand-marked "AAB 113," and "Nikol." They also feature writing directly on the bracelets for "L" and "R" in silver-color marker, as well as the number "113," which has faded along with a barely legible "Nikol." Production intentionally distressed these bracelets to appear aged and battle-worn. This lot exhibits some cracking in the finish, scuffing on the interior and edges, and worn leather.Estimate: $3,000 - 6,000Bidding for this lot will end on Wednesday, June 28th. The auction will begin at 8:00AM PDT and lots are sold sequentially via live auctioneer; tune in to the live streaming broadcast on auction day to follow the pace. Note other lots in the auction may close on Thursday, June 29th or Friday, June 30th.

X2: X-MEN UNITED (2003) - Wolverine's (Hugh Jackman) Stunt Claws - Wolverine's (Hugh Jackman) stunt claws from Bryan Singer's superhero sequel X2: X-Men United. Amnesiac mutant Wolverine used his retractable adamantium claws throughout the film to defend students at Xavier's School for Gifted Youngsters from anti-mutant extremist William Stryker (Brian Cox).This lot consists of a pair of stunt claws, each with three rubber blades painted silver and affixed via curved rods to metal grips designed to fit between the wearer's knuckles. The left claw is engraved "1" with "L" etched in its base, while the right claw is engraved "1" with "R" etched. According to the film's stunt coordinator Gary Jensen, these claws were created after he was injured by a pair made of dense urethane. Also included are a Letter of Authenticity on production letterhead from Jensen stapled to a packet of production-printed storyboards. The claws exhibit brown and black stains and some bending from production use. Dimensions: (each) 11" x 3" x 2" (28 cm x 7.75 cm x 5 cm)Estimate: $6,000 - 12,000Bidding for this lot will end on Wednesday, June 28th. The auction will begin at 8:00AM PDT and lots are sold sequentially via live auctioneer; tune in to the live streaming broadcast on auction day to follow the pace. Note other lots in the auction may close on Thursday, June 29th or Friday, June 30th.

THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN (2008) - Telmarine Soldier Costume - A Telmarine soldier's costume from Andrew Adamson's epic fantasy film The Chronicles of Narnia: Prince Caspian. Telmarines battled for the crown in uniforms.Made by legendary effects company Weta, this costume consists of a metal helmet with fiberglass mask; a gray leather and polyblend lace-up undershirt; a long-sleeve vinyl chainmail shirt; a gray canvas and navy blue velour studded coat; a gray studded leather vest; a chest plate; gauntlets; two leather belts; a leather pouch; gray polyester jodhpurs; black leather boots (size 10); and shin guards hand-marked for "Long R" and "Long L." This costume exhibits scuffing, discoloration, and fragile seams.Estimate: $1,000 - 2,000Bidding for this lot will end on Thursday, June 29th. The auction will begin at 8:00AM PDT and lots are sold sequentially via live auctioneer; tune in to the live streaming broadcast on auction day to follow the pace. Note other lots in the auction may close on Wednesday, June 28th or Friday, June 30th.

Prunkplatte "Char de la Ville"KPM Berlin, um 1875, Malerei Carl Grünwedel (1815 Pappenheim - 1895 München)"Historischer Festzug der Maria Leszczynska aus Polen, Gemahlin des französischen Königs Ludwig XV.". Porzellan. Oval mit seitlichen Rocaillegriffen. Hellblau staffierte Fahne mit reliefiertem, vergoldetem Ranken-, Rocaille- und Blütendekor. Im Spiegel bunte Darstellung des Festzuges, r. u. sign. C. Grünwedel 1875. Auf der Unterseite in Goldrankenkartusche betitelt. Blaue Szeptermarke, Malereimarke Kgl. b. pr. Porzellan-Malerei von Hannes & Wieninger, München. Min. best. 58 x 39 cm.Karl Grünwedel und die Firma Hannes & Wieninger lieferten seit circa 1868 Porzellanmalereien für die Ausstattung der Schlösser (Herrenchiemsee und Linderhof) König Ludwigs II. von Bayern, wobei das Service mit Szenen aus dem Leben König Ludwigs XIV. von Frankreich für Herrenchiemsee hervorzuheben wäre. Vgl. Hojer, Gerhard (Hrsg.), König Ludwig II.-Museum Herrenchiemsee. Katalog. München 1986, S. 367 - 403, 455.Vgl. Neuwirth, Waltraud, Porzellanmaler-Lexikon. Braunschweig 1977, Bd. I., S. 342 f.

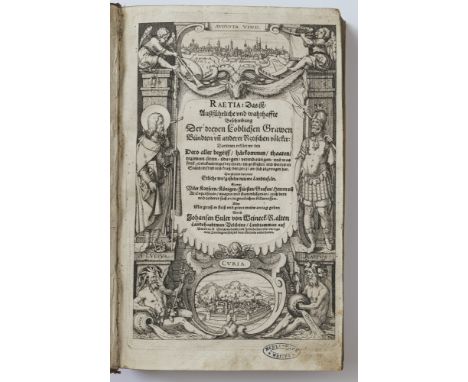

Johann (Johannes) Guler von Weineck1562 Davos - 1637 ChurRAETIA: Das ist, Ausführliche und wahrhaffte Beschreibung Der dreyen Loblichen Grawen Bündten und anderer Retischen völcker [...]Zürich (J. R. Wolff). 1616. fol. Mit gest. Titel-Einfassung, Porträtstich und Wappen des Autors sowie 4 Kt., 5 Stammtafeln und zahlr. Text-Holzschn. Min. besch., fleckig. HLdr. Besch.Exlibris Franz Josef Keuffel von Ullbert (gest. 1765), Rentmeister in Weitra. - Stempel Bilbiothek Schloss Weitra mit Inv.-Nr. F 129.Gulers Hauptwerk. Enthält neben zahlr. Abb. von Münzen, Wappen, Schlachten und Ortschaften auch die ersten detaillierten Karten Graubündens. Unvollständiges Exemplar: Es fehlen zwei Karten und die i. d. R. vorhandenen beiden Tabellen. Die Angaben bezüglich der Kollationierung sind nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Sie sind keine Beschaffenheitsvereinbarungen oder Garantien im Rechtssinne. Wir verweisen auf unsere Versteigerungsbedingungen Nr. 12 sowie auf unseren rechtlichen Hinweis bzgl. Nichtanwendbarkeit des Verbrauchsgüterkaufrechts im Rahmen des Auktionsgeschäfts. Sollte Ihnen eine Prüfung des Originals nicht persönlich möglich sein, wenden Sie sich bezüglich weiterer Informationen gerne an unsere Mitarbeiter.Provenienz: Aus österreichischem Adelsbesitz.

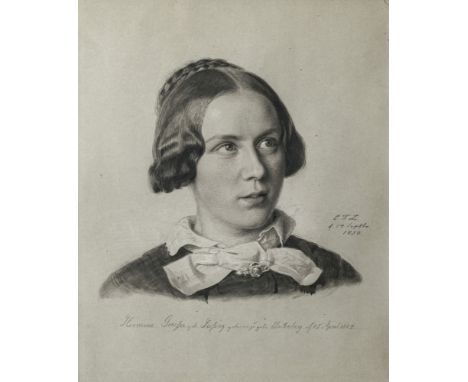

Carl Friedrich Lessing1808 Breslau - 1880 KarlsruheBildnis Hermine Grosser, geb. LessingM. r. monogrammiert C.F.L. und 14. September 1850 datiert. Unter der Darstellung bezeichnet. Rücks. auf dem Rahmen Etikett Kunsthandlung Schöninger mit hs. Nummerierung 321234(?). Bleistift- und Kreidezeichnung, partiell aquarelliert, auf dünnem grauen Karton. 38,9 x 31,8 cm. Montierungsreste. Min. fleckig. Rahmen (48,5 x 41,5 cm).Bei der Dargestellten handelt es sich um Caroline Hermine Lessing (1824-1904), eine der Schwestern des Künstlers aus der zweiten Ehe seines Vaters.

TrinkschaleAugsburg, um 1770, Johann II BeckertSilber, vergoldet. Oval mit getriebenem, ziseliertem und punziertem Barockblumendekor und floral gestalteter Handhabe. Marken (Seling 2007, Bz. Nr. 690 ?, Mz. Nr. 1541), Meister um 1647, stirbt 1680. Tremolierstich. Österreichischer Repunzierungsstempel 1806/07 (R. 7875). Kleine Delle. L. 19 cm. Ca. 135 g.Provenienz: süddeutsche Privatsammlung.

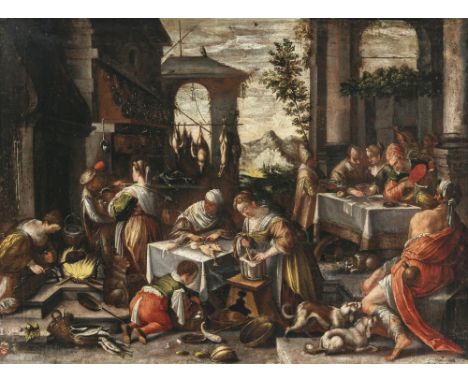

Jacopo Bassano, eigentlich da Ponte, Nachfolgeum 1510/1515 Bassano - 1592 ebendaDas Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus(Lukas 16, 19-31). R. u. bezeichnet. Öl auf Lwd. 60,5 x 81 cm. Doubliert. Rest. Min besch. Rahmen min. besch. (67 x 88 cm).Vgl. Johannes Sadelers d. Ä. Kupferstich nach einem Gemälde des Jacopo Bassano. Nach diesem wurde auf vorliegendem Gemälde auch verfälschend der r. u. aufgeführte Nachweis im Lukasevangelium übernommen.Provenienz: Nachlass Johannes B. Ortner. - Versteigerung zugunsten der gemeinnützigen Johannes B. Ortner-Stiftung an der Technischen Universität München.

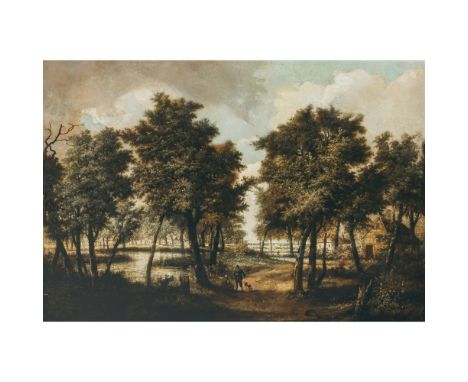

Meindert Hobbema1638 Amsterdam - 1709 ebendaEichenwaldLinks ein Teich, in der Mitte ein Waldweg mit Bauernpaar und Hund, rechts Bauernhäuser. Ausblick auf weitere Bauernhäuser links und weite Landschaft rechts im Hintergrund. R. u. signiert. Öl auf Holz. 72 x 105 cm. Parkettiert. Rest. Besch. Rahmen min. besch. (94 x 126 cm).Der Bildaufbau wird von einer Reihe von Eichen bestimmt, die den Vordergrund dominieren. Diese eröffnen als "Vorhang" ("rideau", s. u.) den Blick in das Waldinnere. Bei tief angelegtem Horizont beeinflusst der bedeckte Himmel die gesamte Lichtwirkung im Gemälde: Silbrig spiegelnd wirft die Oberfläche des Teichs, umsäumt von verschatteter Böschung und dunklen Baumstämmen, das Zwielicht des Himmels zurück. Die Wolken geben jedoch den Einfall von Sonnenlicht frei, das die Atmosphäre der rechten Hälfte des Gemäldes bestimmt: Hell leuchten teilweise der Waldweg und die Fassaden der Bauernhäuser auf, das Licht spielt auf den Stämmen der Eichen, die weite Landschaft im Hintergrund blitzt als geheimnisvoller Silberstreif auf. Kompositionell und künstlerisch am ehesten mit unserem Gemälde vergleichbar ist das Werk "Le rideau des chênes avec moulin et chasseurs" (Öl auf Holz 86 x 118 cm. Dieses bei: Broulhiet, Georges, Meindert Hobbema (1638-1709). Paris 1938, S. 445, WVZ-Nr. 520, mit Abb.).Der bedeutende Amsterdamer Landschaftsmaler Meindert Hobbema war ein Schüler des Jacob van Ruisdael. Zeit seines künstlerischen Lebens beschäftigte er sich mit Darstellungen des bewaldeten Dünengeländes der Gegend um Haarlem, von Wassermühlen im waldreichen östlichen Holland, bisweilen auch mit Stadtansichten. Stilistisch unterscheidet sich Hobbema vom Schaffen seines Lehrers durch einen pastoseren Farbauftrag und starke Gegensätze hinsichtlich der Wiedergabe von Licht und Schatten. Die Darstellung silbrigen (Sonnen-) Lichtes ist ihm ein Anliegen, seine Palette zeichnet die vermehrte Verwendung von Gelb und frischem Grün aus, dies im Gegensatz zu der gedämpfteren Farbigkeit bei den Gemälden seines Lehrmeisters.Werkverzeichnis: Nicht bei Hofstede de Groot und Broulhiet.Provenienz: Süddeutsche Privatsammlung.

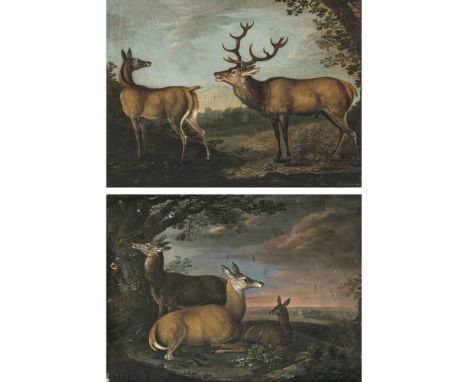

Anton Enzingerum 1683 - 1768 , war tätig in SalzburgLagernde Rehe am Waldrand - Hirsch und HirschkuhDas erste Gemälde r. u. signiert und 1730 datiert. Rücks. Besitzersiegel und alte hs. Inventarnummern "N. 9 N°=EDR" und "N. 10 N° EDR". Je ca. 31 x 44 cm. Parkettiert. Rest. Min. besch. Rahmen min. besch. (je ca. 48,5 x 59 cm).Provenienz: Bayerischer Adelsbesitz.

Frankreich o. Spanien um 1720Bildnis einer Dame mit roten NelkenDreiviertelfigur leicht nach links, den Kopf leicht nach rechts gewandt. An einem Tischchen mit Allianzwappen stehend. In der rechten Hand rote Nelken, diese schmücken auch die Frisur. R. u. (auf der Tischkante) bezeichnet "Largillier[r]e ft.". Auf dem Keilrahmen jüngere Bezeichnung "Speyer". Öl auf Lwd. 104 x 81 cm. Doubliert. Rest. Min. besch. Rahmen min. besch. (131 x 109 cm).Die stolze junge Dame, die uns entgegenblickt, ist mit einer aufwendigen Robe aus Seidenbrokat bekleidet. Neben golden gewebten Ornamenten schmückt diesen auch ein zartes Muster aus roten Nelken und Zweigen mit roten Beeren. Das Dekolleté wird von einer kostbaren Schleifenbrosche betont. Die Schöne hat einen raffiniert rotbraun-grünlich changierenden Mantel umgehängt. Feinste Spitzen komplettieren das elegante Ensemble. In der rechten Hand hält sie einen Zweig roter Nelken, diese Blüten schmücken auch ihre kunstvolle Frisur. Das bisher nicht mit letzter Sicherheit identifizierbare Allianzwappen rechtsunten zeigt drei rote Lilien als verbindende Elemente der beiden Wappenschilder. Dieses Motiv leitet sich offenbar vom Lilienkreuz des Calatrava-Ordens, dem 1158 gegründeten großen spanischen Ritterorden, her.Noch kann die Dargestellte nicht eindeutig benannt werden. Erst eine exakte Identifizierung des Allianzwappens wird dies möglich machen. Fest steht, dass es sich um ein außergewöhnlich repräsentatives Porträt einer wohlhabenden jungen Dame handelt. Die auffällige und wiederkehrende Verwendung der roten Nelke, traditionell das Symbol für Liebe und Zuneigung, lässt - zusammen mit dem Allianzwappen - darauf schließen, dass eine Eheschließung Anlass für die Entstehung des Gemäldes war. Philippe Palasi, der sich intensiv mit dem Allianzwappen befasste, hat uns folgende Hypothese mitgeteilt: Möglicherweise handelt es sich bei der Dargestellten um Ana Jacoba López Cangas, Tochter des Oberstabsfeldfebels Mateo Lopéz Cangas aus Cádiz. Sie heiratete 1722 Prudencio Antonio de Palacios Santander (1682-1753), einen äußerst geschätzten und hochstehenden Beamten in Diensten des spanischen Königs. Bereits die Hochzeit fand auf Kuba statt, kurz nach seiner Eheschließung wurde Palacios Santander Zivilstaatsanwalt der Audiencia von Mexiko (1723). 1734 wurde er nach Spanien zurückberufen und im gleichen Jahr zum Ritter des Ordens von Calatrava ernannt. Dominique Brême, der das Werkverzeichnis zum Schaffen des berühmten Porträtmalers Nicolas de Largillière (1656 Paris - 1746 ebenda) vorbereitet, schließt auf Basis hochauflösender Photographien die Autorschaft Largillières aus. Er nennt höchst interessante und zukünftigen Forschungen dienliche Aspekte: Zum einen verdanken wir ihm die Identifizierung der roten Lilien beim Allianzwappen als Hinweis auf den Orden von Calatrava. Zum anderen stellt Brême fest, dass am spanischen Hof nach der Tronbesteigung Philipps V., des Enkels des Sonnenkönigs, zahlreiche Künstler mit französischen Wurzeln tätig waren. Er nennt hier Jean Ranc und Michel-Ange Houasse. Auch Stéphan Perreau, Autor des Werkverzeichnisses zum Schaffen des Jean Ranc, vermutet eine Entstehung in diesem künstlerischen Umfeld. Die Beziehung der spanischen Künstler zu ihren französischstämmigen Kollegen war eng und möglicherweise schmückte man sich seitens des noch unbekannten Künstlers unseres Gemäldes (oder aber dessen Auftraggebers!) bewusst mit fremden "Federn", nämlich mit dem Namen des neben Hyacinthe Rigaud bedeutendsten Porträtmalers in Paris. Wir danken Dr. Dominique Brême (Sceaux), Dr. Stéphan Perreau (Bio, Dép. Lot) und Dr. Philippe Palasi (Paris) für ihre essentielle Unterstützung im Rahmen der Katalogisierung. Eine Anfrage Dr. Palasis beim Archivo Histórico Nacional in Madrid musste aufgrund der dortigen langen Bearbeitungszeit zurückgezogen werden. Diese hätte grundlegende Bedeutung hinsichtlich der Identifizierung des Allianzwappens gehabt.Provenienz: Süddeutsche Privatsammlung.

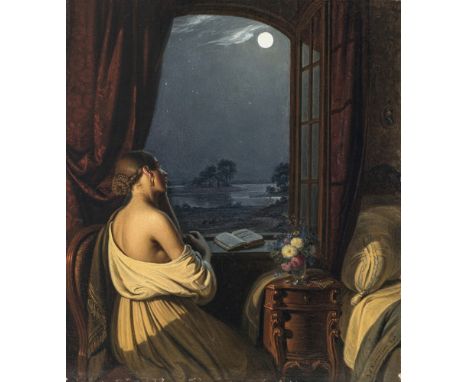

Johann Peter Hasenclever1810 Remscheid - 1853 DüsseldorfJunge Frau am offenen Fenster, in Betrachtung des VollmondesAuf dem Fensterbrett ein Band mit Werken von Heinrich Clauren. R. u. signiert und 1840 datiert. Öl auf Lwd. 35 x 30,5 cm. Doubliert. Rest. Rahmen besch. (48 x 44 cm).Das den Mond anschmachtende Mädchen im Fensterrahmen zeigte Johann Peter Hasenclever 1840 das erste Mal in seinem Gemälde "Münchner Bierkeller". Hier noch am Bildrand der vielfigurigen Szenerie, nimmt der Künstler das Thema im selben Jahr als eigenständiges Sujet unter dem Titel "Eine Schwärmerin" wieder auf (vgl. Soiné, WVZ-Nr. 84). Vorliegendes Gemälde, ebenfalls aus dem Jahr 1840, zeigt nun eine junge Frau in Rückenansicht und von ihrem Schlafzimmer auf eine weite, ruhige Seenlandschaft hinausblickend. In dieser Darstellung kann es als eine Vorstufe zu dem Gemälde "Die Sentimentale" betrachtet werden, das Hasenclever 1846 mehrfach ausführte (vgl. Soiné, WVZ-Nrn. 171 f., u. a. Museum Kunstpalast Düsseldorf, Inv.-Nr. 4299). Literatur: Soiné, Knut, Johann Peter Hasenclever. Ein Maler im Vormärz. Neustadt/Aisch 1990. Unter WVZ-Nr. 85 wird dort ein Gemälde "Eine Schwärmerin" angeführt, das 1840 im Kunstverein München ausgestellt wurde und bei dem es sich hinsichtlich der Beschreibung im Katalog möglicherweise um vorliegendes Gemälde handelt. - Kunstverein München (Hg.), Bericht über den Bestand und das Wirken des Kunstvereins in München während des Jahres 1840, S. 68, Nr. 342: Hasenclevers Gemälde "Ein Mädchen, welches so eben in Claurens Werken gelesen, im Mondschein schmachtend".

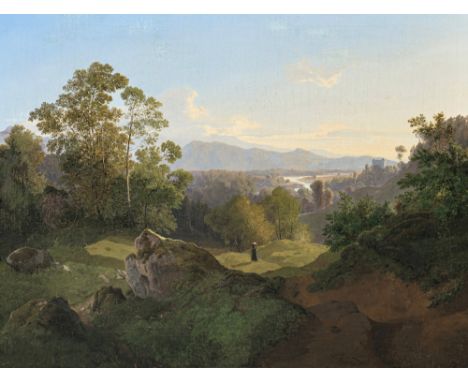

Maximilian Haushofer1811 Nymphenburg - 1866 StarnbergFlusslandschaft im VorgebirgeIm Mittelgrund rechts ein Schloss auf einer Anhöhe. R. u. signiert und 1839 datiert. Öl auf Lwd. 54 x 72 cm. Doubliert. Rest. Craquelé. Rahmen min. besch. (68 x 84 cm).Maximilian Haushofer war als Maler Autodidakt. 1828 besucht er erstmals die Fraueninsel im Chiemsee, ein Ereignis von größter Nachhaltigkeit bezüglich seiner Biographie. 1829 beginnt er ein Jura-Studium, bereits 1831 lässt er sich von Joseph Anton Sedlmayr in Ölmalerei unterrichten. Kurz danach lernt er die Künstler Carl Friedrich Heinzmann und Albert Zimmermann kennen, beide als Landschaftsmaler bereits etabliert. Ab 1833 wendet er sich endgültig der Malerei zu, seine Motive findet er bei häufigen Aufenthalten in den bayerischen Alpen und am Chiemsee. Sein erstes Gemälde mit einem Chiemsee-Motiv, "Abend am Chiemsee", wurde 1834 im Münchener Kunstverein ausgestellt. Sein Bekanntenkreis erweitert sich 1834 um den berühmten Landschaftsmaler Carl Rottmann. Im Sommer 1835 dann endlich ein längerer Aufenthalt auf der Fraueninsel. 1836/37 zusammen mit anderen Künstlern Italienreise und Mitgliedschaft im Künstlerverein in Rom. 1838 heiratet er Anna Dumbser, Tochter des Inselwirtes von Frauenchiemsee, im gleichen Jahr Gründung der dortigen Künstlerkolonie. Bereits im folgenden Jahr entstand das vorliegende Gemälde. Max Haushofers frühe Landschaftsgemälde waren zu Beginn vor allem von der idealisierenden Kunst eines Carl Rottmann und eines Joseph Anton Koch beeinflusst. Später finden sich romantische Tendenzen, verbunden mit Merkmalen einer frühen Freilichtmalerei. Den idealisierenden Tendenzen seiner künstlerischen Vorbilder ist wohl auch die vorliegende Landschaft verpflichtet.

DoppelhenkelschaleGroningen, 17./18. Jh., Werner Everts oder Willem Entinck (?)Silber, innen vergoldet. Ovale gebuckelte Schale auf eingezogenem Fuß mit zwei Volutengriffen. Getriebener, ziselierter und punzierter Barockblumendekor, frontal gravierte Monogrammkartusche. Marken (R. 7619, Citroen 1993, S. 112). Tremolierstich. 10 x 21 x 11 cm. Ca. 208 g.

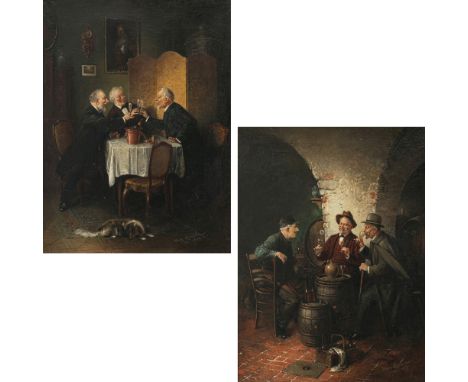

Lovis Corinth1858 Tapiau - 1925 Zandvoort"Der alte Trinker"R. o. signiert und 1889 datiert. Öl auf Lwd. 75 x 59 cm. Doubliert. Rest. Rahmen min. besch. (92,5 x 77,5 cm).Rückseitig verschiedene Etiketten: Altes Klebeetikett mit der hs. Bezeichnung "Corinth N° 12142 / Der alte Dorfmusikant". - Klebeetikett Galerie Commeter, Hamburg, mit Nummerierung 1021. - Klebeetikett Kunstsalon Abels, Köln. - Klebeetikett Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt, mit Nummerierung 77216019. Georg Biermann hebt 1922 die genremäßige Auffassung des vorliegenden Gemäldes hervor. "Auch dieses Stück ist nicht ohne besondere malerische Note und entfernt aus Halschem [i. e. Frans Hals, 1582-1666, einer der bedeutendsten niederländischen Porträtmaler des 17. Jahrhunderts] Geiste geboren". Ein ehrenhafter späterer Vergleich für Corinth, der aber 1888/89 in Deutschland künstlerisch noch nicht Fuß gefasst hatte. Wenn er von seiner Kunst leben wollte, musste der inzwischen 31-jährige Künstler dem Geschmack potentieller Käufer entsprechen: Mit dem "Alten Trinker" kam er sicherlich auch der damaligen Nachfrage nach Genregemälden nach. Dies erschließt sich aus dem ursprünglichen Kontext des Gemäldes: Der "Alte Trinker" ist laut Charlotte Behrend-Corinth ein Ausschnitt aus einer Komposition "auf der eine Stube dargestellt war, der Mann in ganzer Figur, die linke Hand auf dem Bein, vor ihm ein Holzschemel. Das Bild trägt auch den Titel Der Riecher." (Behrend-Corinth, s. u., S. 62). Die Witwe Corinths benennt sogar das Modell: "Der Mann war ein altbekanntes Königsberger Modell, der sogenannte alte Thiele." (ebda.). Im Jahr 1889 entstand neben mehreren Porträts, einer Darstellung fressender Schweine und einem Küchenstillleben auch jenes Gemälde, das für die Biographie des Künstlers von Bedeutung werden sollte: die im Zweiten Weltkrieg zerstörte "Pietà". Dieses Gemälde erhielt 1890 in Paris eine "mention honorable". Corinth schreibt hierzu: "Vor allen Dingen ermutigte mich dieser kleine Erfolg, um meine Zelte in Königsberg abzubrechen und nach München zu gehen." (zitiert nach: Katalog "Lovis Corinth", Ausstellung München, Haus der Kunst, 4. Mai - 21. Juli 1996 u. a., S. 13).Literatur: Biermann, Georg, Lovis Corinth. Bielefeld / Leipzig 1922, S. 9, Abb. 11, dort betitelt "Der Schnapsriecher" und S. 48. - Berend-Corinth, Charlotte, Die Gemälde von Lovis Corinth. Werkkatalog. München 1958, S. 61 f., WVZ-Nr. 67 und S. 297, Abb. 67. Provenienz: Galerie Commeter, Hamburg. - Kunsthaus Brakl, München (1922, nach G. Biermann, s. o.).- Sammlung Georg Schäfer, Schweinfurt. - Neumeister, Sonderauktion "Bilder aus Sammlung Georg Schäfer I", 24. Februar 2005, Kat.-Nr. 14. - Süddeutsche Privatsammlung.

-

297887 item(s)/page