We found 297887 price guide item(s) matching your search

There are 297887 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

297887 item(s)/page

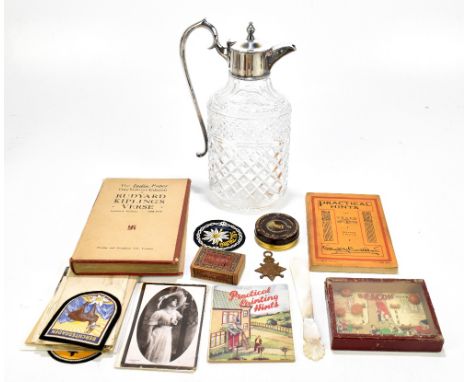

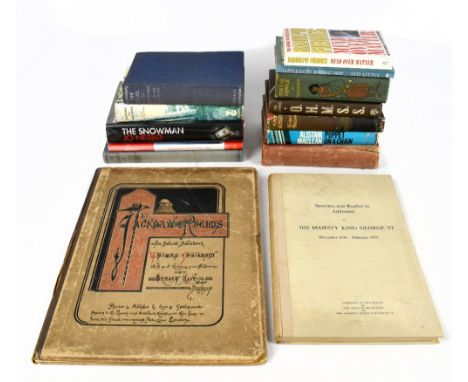

SPEECHES AND REPLIES TO ADDRESS BY HIS MAJESTY KING GEORGE VI, December 1936 - February 1952, with a types and signed letter from Henry Brooke on Buckingham Palace headed paper dated 14th July 1958; with fifteen other books including JACKDAW OF REMIS, with illustrations by Ernest Marvice; NESBO (J), THE SNOWMAN, signed by the author and dated 7-3-11, Harvill Secker, 2010 LITTLE GOES A LONG WAY, signed by Sid Little and FIENNES (R), MIND OVER MATTER, signed and dated 2000, paperback; FLEMING (I), ON HER MAJESTIES SECRET SERVE, lacking Jacket, Cape, 1963 (14)

A collection of fishing reels and rods comprising nine various fishing reels, two wicker bait boxes and six fishing rods and rod parts including an Allcock split cane two section light caster rod and a R. Chapman & Ware 'The Peter Stone' two section split cane rod, with two tackle boxes and loose reels (Qty)

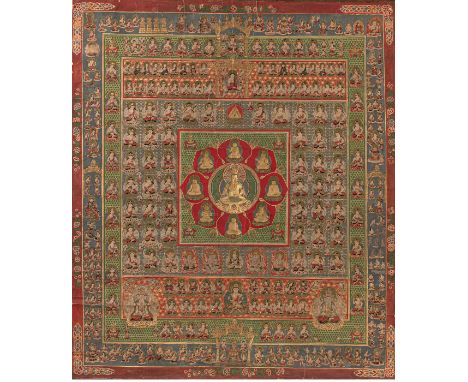

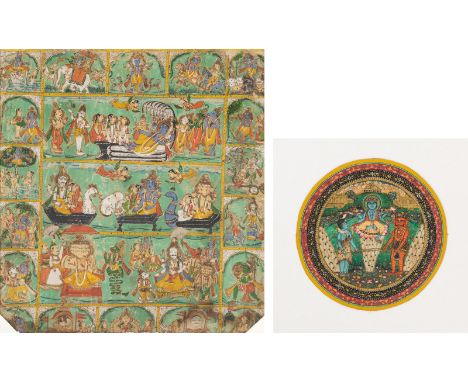

Anonymer buddhistischer MalerJapan, Muromachi-Periode142 x 93 cm R.Das Taizôkai mandara (Mandala der Mutterschoß-Sphäre). Tusche, Farben und Gold auf Papier. Das Mandara zeigt insgesamt 414 Figuren. Im Mittelfeld dominiert eine achtblättrige Lotosblüte mit den Fünf Buddha des Esoterischen Wissens, darunter in der Mitte Dainichi Nyorai, und vier Bodhisattvas. Das Feld ist umgeben von insgesamt elf „Höfen“ mit Gottheiten und Wissenskönigen (myôô). Der äußerste „Hof“ zieht sich um alle vier Seiten des Mandara und ist mit einer Vielzahl von Schutzgottheiten auch aus dem indischen Pantheon besetzt.Alte deutsche Privatsammlung, am 19.12.1980, Lot 4 bei Sotheby's New York erworbenDas Taizôkai mandara besagt, dass alles Existierende letztlich Ausdruck von Buddhas großem Mitleid ist und dass dieses Mitleid den Mutterschoß (taizô) des Seins darstellt. […] Hier zeigt sich die Entfaltung des Absoluten in die verschiedenen Existenzbereiche hinein in Gestalt der Lotosblüte im Zentralfeld. Die übrigen elf Zonen (Höfe) deuten das zeitlich synchrone Ausstrahlen des Absoluten in alle Seinsbereiche hinein an. (R. Goepper, Shingon, Ausst.-Kat., Köln 1988, S. 152)Partiell berieben und kleine Altersrisse, unter Plexiglas gerahmt

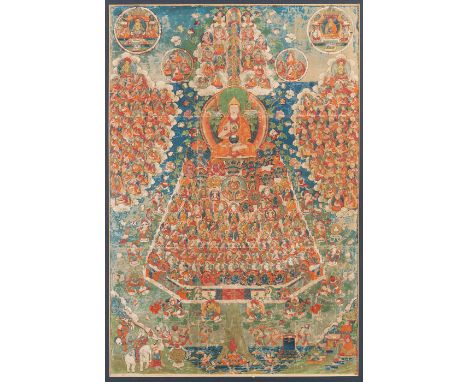

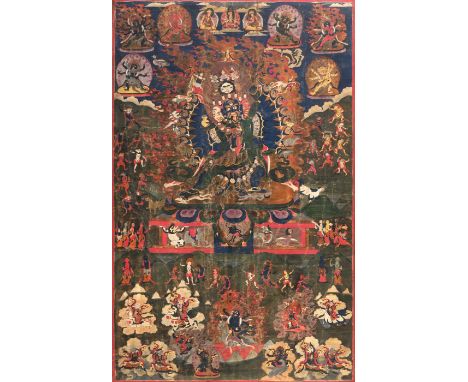

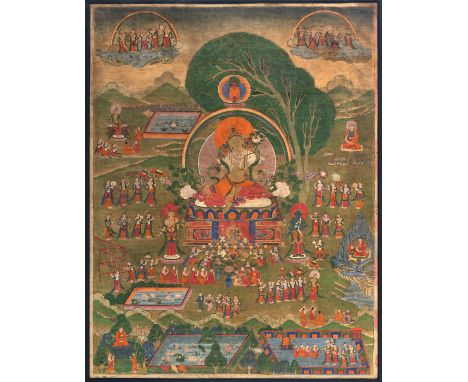

Wunschbaum der ZufluchtnahmeTibet, 2. Hälfte 18.Jh.80 x 59 cm R.Tempera und Gold auf Baumwollgewebe, sehr sorgfältige Ausführung der Details! Dieses Thangka hat nicht in erster Linie die Funktion eines "Feldes der Ansammlung“ (von Verdienst und Weisheit), sondern dient hier als ein Objekt der Zuflucht. Die Zufluchtnahme ist die grundlegende Übung im Buddhismus. Sie wird vor jeder Meditation und jedem Ritual vollzogen. Um den unendlichen Leiden, denen der Mensch gemäß der buddhistischen Lehre durch zahllose Wiedergeburten unterworfen ist zu entgehen, benötigt man ein Fundament auf das man sich in jeder Situation fest verlassen kann. Dieses Fundament ist der Buddha, seine Lehre und die Gemeinschaft der auf dem Weg zur Erleuchtung sich Befindlichen, die als die drei Zufluchtsorte bezeichnet werden. Auf diesem Thangka vertritt der Lama die Stelle des Buddha, die Yidams vertreten die Lehre Buddhas und die übrigen auf dem Thangka versammelten "Heilsfreunde" die Gemeinschaft. Mit drei Verneigungen, bei denen bestimmte Gebetsformeln gesprochen werden und, das "Chogs-shin" visualisiert wird, nimmt der Meditierende dann das Gelübde auf sich, zum Wohle aller Lebewesen nach Erleuchtung zu streben und sich dabei auf die drei Zufluchtsorte zu stützen.Das Thangka zeigt den aus dem kosmischen Meer entstandenen unermesslichen Wunschbaum, der reichlich mit Früchten, die hier die Form von Buddhas und verschiedenen lamaistischen Gottheiten haben, geschmückt ist. In der Baumkrone thront der allen Lebewesen gütig gesonnene Wurzellama, der hier die Gestalt Tsongkhapas hat, (Begründer der Gelben Kirche Tibets, 1357-1419). In der linken Hand hält er eine Almosenschale, die rechte zeigt die Mudra der Lehrverkündigung. Über seinen Schultern ranken zwei Lotusblumen. Über dem Lotus seiner rechten Schulter erscheint als Symbol seiner Weisheit das Schwert der Erkenntnis, über dem seiner linken Schulter das Weisheitsbuch Prajnaparamita, als Zeichen seiner Gelehrsamkeit. In Tsongkhapas Herzen thront Buddha Shakyamuni, der historische Buddha, auf dessen Lehren basierend der Wurzellama den Schüler im Dharma unterweist. Im Herzen des Buddha Shakyamuni verweilt der Buddha Vajradhara als ein Symbol für den Dharmakaya, den ungeborenen, ungeschaffenen und unveränderlichen Körper der nicht mehr darzustellenden Wirklichkeit. Auf der linken und rechten Seite des Wurzellamas finden sich zwei Gruppen von Lamas, die jeweils einen Bodhisattva umgeben. Es handelt sich dabei um die Sukzessionslinien zweier sich auf den ersten Blick widersprechender Lehrrichtungen buddhistischer Philosophie, d.h. zweier verschiedener Wege zur Erleuchtung. Auf der linken Seite der Malerei ist die Yogacara-Schule vertreten, die lehrt, daß alle augenscheinlich verschiedenartigen Dinge von der "Einen Leere“ durchdrungen werden. Asanga, der diese Lehre direkt vom Bodhisattva Maitreya bekam, ist wohl der bekannteste Repräsentant dieser Lehrrichtung. Auf der rechten Seite des Wurzellamas, befindet sich die Sukzessionslinie der Madhyamika Schule, d.h. die Reihe derer die den mittleren Weg zwischen den Extremen geht. Der berühmteste Vertreter dieser Lehrrichtung ist der indische Pandita Nagarjuna (150-250 n.Chr.), der die Übertragung dieser Lehrrichtung vom Bodhisattva Manjugosha empfing. Über dem „Wurzelama“ Tsongkhapa ist die Linie der tantrischen Weiheinitiation zu sehen, angeführt durch die zweifache Präsenz des blaufarbenen Adibuddha Vajradhara. Die Siddhas und Lamas vertreten die Traditionslinie des geheimen und höchsten Wissens, das oft nur mündlich dem Schüler übertragen wird. Unter dem Wurzellama befinden sich, ringförmig angeordnet, zehn Klassen von Buddhas und lamaistischen Gottheiten, die die unterschiedlichen Grade des im Vajrayana-Buddhismus vermittelten Wissens symbolisieren. Die auf diesen Stufen angeordneten "Heilsfreunde“ sind als Vertreter ihrer Klassen anzusehen, die u.U. austauschbar sind. Auf den sechs unteren Blütenringen erscheinen Buddhas, Bodhisattvas und Beschützer, die als Ausdrucksformen der in den Sutras gegebenen Weisheiten anzusehen sind. Auf den obersten vier Ringen sind die tantrischen Gottheiten dargestellt, die als eine bildliche Beschreibung des in den Tantas gelehrten Wissens verstanden werden. Auf dem untersten Ring sind die Dharmapalas, die die Lehre des Buddha schützen und dem Meditierenden dienen, indem sie Hindernisse beseitigen. Der Lama repräsentiert den bildlichen und geistigen Mittelpunkt des "Chogs-shin". Er ruht auf dem Fundament der zehn Stufen des Wissens (von Sutras und Tantras), symbolisiert durch die Buddhas und Gottheiten unter ihm. Als Schnittpunkt der beiden rechts und links befindlichen Lehrwege verschmelzt er die beiden sich scheinbar widersprechenden Wahrheiten zu einer höheren Einheit. Daß er in der Krone des unermesslichen Wunschbaumes verweilt, zeigt, daß er die Erfüllung aller Wünsche ist. Der Buddha Shakyamuni in seinem Herzen weist darauf hin, daß er sich auf die vom Buddha verkündete Lehre stützt, und der Adibuddha im Herzen Shakyamunis offenbart ihn der Form nach als Lama, dem Wesen nach aber als Buddha Vajradhara. Dadurch daß man ihm als der Essenz aller Weisheit als dem Wohnort aller Buddhas und als Verbindungsglied zu den drei Linien huldigt, wird er zum Vermittler aller zu erwerbenden Weisheit und moralischer Verdienste. Zu Füßen des Wunschbaumes zeigen sich in huldigender Haltung die beiden Hindugottheiten Brahma (l) und Vishnu (r). Naga-Könige, sich aus dem Ozean erhebend, bringen Opfergaben dar. In der linken unteren Ecke der Malerei befinden sich die sieben Symbole eines Weltenherrschers, und rechts unten erscheint die kosmische Darstellung des Weltenberges Meru, mit dem darauf ruhenden Golddachtempel, umgeben von den Vorgebirgen und den vier Kontinenten. Rund um die unteren Zweige des Baumes versammeln sich die vier Lokapalas, sie sind die Beschützer der vier Weltgegenden. Unter Glas gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, gesammelt in den 1970er und 80er Jahren, hauptsächlich erworben bei Schoettle Ostasiatica, StuttgartEtwas berieben, Altersspuren

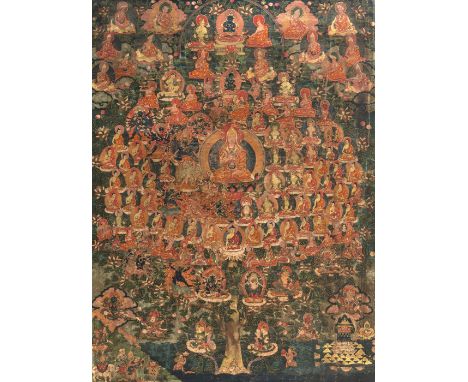

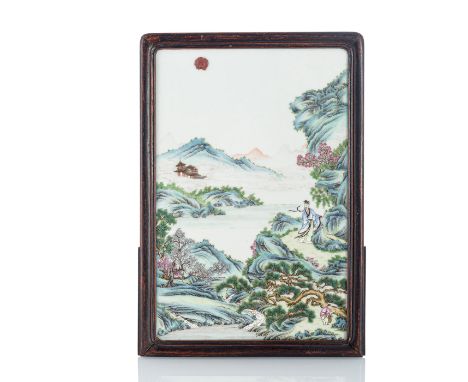

Thangka mit Darstellung des Stammbaums der Versammlung der Buddha und TsonkhapaTibet, 18./ frühes 19. Jh.85 x 57 cm R.Thangka auf Leinwand mit der Darstellung des Stammbaumes für die Versammlung der Buddhas.Gottheiten und Heiligen (tib.Tshogs-shing) aus der Überlieferung der dGe-lugs-pa Sekte, die durch denReformator Tsong-kha-pa begründet wurde. Als zentrale Gestalt befindet sich auf der Spitze des Baumesder Reformator Tsong-kha-pa (1357-1419) mit dem gelben Hut und den Symbolen von Schwert und Buch,in der linken Hand hält er die Pâtra. Über ihm in der aufsteigenden Reihe befinden sich die älteren Gurusder frühen tibetischen und indischen Überlieferung. Eine große Gruppe von Gelehrten, Äbten und Mönchen der Sekte erscheinen zu beiden Seiten auf den Wolkenflanken. Unter Tsong-kha-pa befinden sich elfReihen für die Gottheiten. In den ersten beiden Reihen befinden sich die Initiations- und Schutzgottheitender tantrischen Richtung, dann folgen die fünf Buddhas, die Bodhisattvas, die Gruppe der 35 Buddhas,weitere Bodhisattvas, die Arhats und die Gruppe der Dakinis. Auf der untersten Reihe stehen die zornvollenSchutzgottheiten, die Formen des Hayagriva, des Yama und des Mahakala. Die vier Weltenkönige oderLokapälas erscheinen neben Brahma und Vishnu als kosmische Wächter für den Stammbaum. Mönche,Krieger und Laien sind unten im Bild erschienen, um ihre Verehrung darzubringen. Ganz oben im Bildebefinden sich in Lichtkreisen der Tushita Himmel des Buddha Maitreya und das Paradies Sukhavâtides Buddha Amitâbha. Gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, in den 1970er und 80er Jahren gesammelt, großteils bei Schoettle Ostasiatica, Stuttgart erworbenPubliziert: Schoettle Ostasiatica, Tibetica 34, 13.10.1976, Nr. 9598, Altersspuren, teils berieben

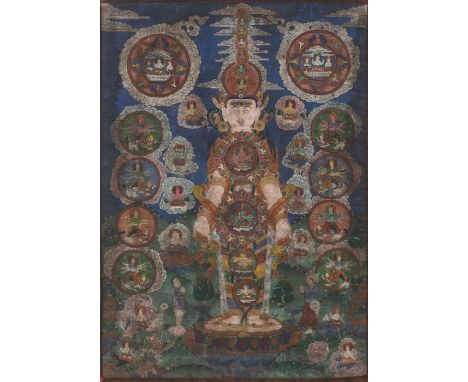

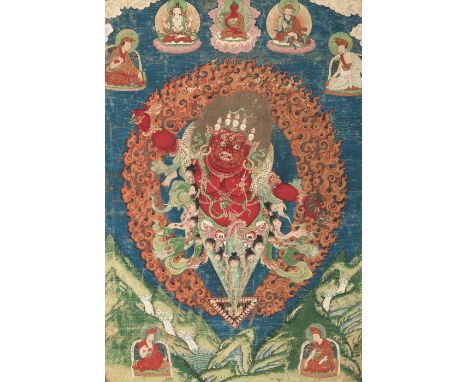

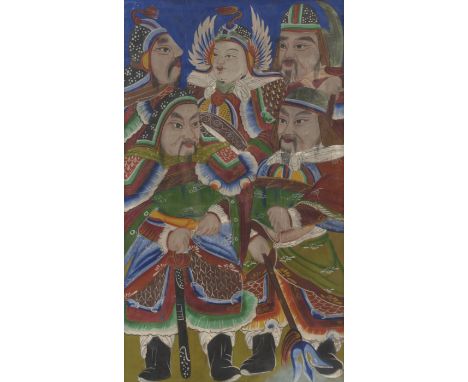

Die „Schreckenvolle Schutzgottheit“ aus der Bon-Tradition - Welse Ngampa (tib. dBal gsas rNgam pa)Tibet oder Nepal/ Dolpo, 19. Jh.104 x 64,5 cm R.Tempera auf Baumwollgewebe. Die zornvolle Gottheit, von dunkelblauer Farbe, wird als Vernichter aller unheilbringenden Dämonen angerufen. Sie wird gewöhnlich zusammen mit einer grünen Dakini dargestellt die den Namen gTum-mo bde-gro-yum hat. Die Gottheit hat neun Köpfe, achtzehn Arme und vier Beine. Nebesky-Wojkowitz beschreibt dass aus ihren Augen rote Blitze kommen, das Dröhnen des Donners von ihren Ohren zu hören ist, schwarze Winde aus seiner Nase kommen und der große Hagel von ihrer Zunge fällt. Die mächtige Gottheit - so beschreibt D. I. Lauf die Gottheit in seinem Text - tritt mit ihren Füßen rechts auf einen grünen und links auf einen gelben Menschen. Sie trägt als Bekleidung ein Tigerfell, und als Schmuck die Kette aus Menschenköpfen. Die Gottheit steht auf einem Lotusthron mit den Symboltieren: Drache, Elefant, Pferd, Löwe, Garuda. Die neuen Köpfe der Gottheit haben dunkelgrünes Haar und und gruppieren sich in der untersten Reihe als drei menschliche Köpfe mit je drei Augen. Ihr linkes Gesicht ist rot, das rechte weiß und das mittlere blau; darüber in der Mitte ist das zornvolle Gesicht eines Löwen, das linke ist ein Leopardenkopf und das rechte ein Tigerkopf. Darüber in der Mitte ist der Kopf des großen Garuda, links ist der Kopf des Makara und rechts der eines Drachens. Die Ohrringe bestehen aus gewundenen Schlangen. In den achtzehn Armen hält die mächtige Gott verschiedene Waffen zur Vernichtung der Dämonen. Mit dem ersten Händepaar hält die Gottheit einen Dolch (Phur ba) und auch die Dakini umschlossen. Die übrigen acht Hände auf seiner rechten Seite halten eine Menschenhaut und das Siegesbanner, Schwert, Axt, Pfeil mit Band, einen Pfeil, den Kopf des Garuda auf einem Pfeil, einen Tiger, und in der neunten Hand ein blaues Hexagramm aus Meteoriteneisen. Mit den acht übrigen Händen ihrer linken Seite trägt die Gottheit Menschenhaut und Pfeil mit Bogen, die Schlinge, den Eisenhaken, eine Zange, eine Kette, eine flache Glocke, einen Wolf und schließlich in der neunten Hand ein Felsstück. Die grüne Dakini hat einen Kopf mit roten Haaren, sie trägt in der rechten Hand eine Schale mit Opfergaben und in der linken Hand ein Weihegefäß. Sie ist gewöhnlich mit einem Leopardenfell bekleidet oder wie hier auf dem Bilde mit einem Kettenschurz. Unter Glas gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, gesammelt in den 1970er und 80er Jahren, hauptsächlich erworben bei Schoettle Ostasiatica, StuttgartPubl. Per Kvaerne, The Bon Religion of Tibet - The Iconography of a Living Tradition; London, 1995, p 77-80, pl. 27, 28, 29; (ausführliche Analyse des vorliegenden Thangkas).Vgl. D. I. Lauf, Zur Ikonographie einiger Gottheiten der tibetischen Bon-Tradition; Ethnologische Zeitschrift Zuerich, (EZZ) I, 1971: 29fEtwas berieben, Altersspuren

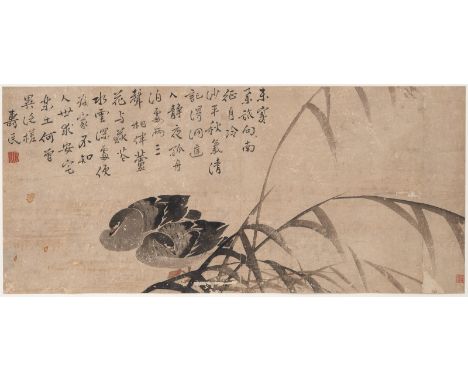

Signiert Bian Shoumin (tätig ca. 1721-1751)China, 18./ 19. Jh.je 29 x 64 cm, R.Wildgänse und Schilf. Zwei Gemälde, unter Glas gerahmt, Tusche und helle Farben auf Papier. Jedes Gemälde mit Inschrift des Künstlers und Signatur: "Shoumin". Drei Siegel des Künstlers: "Shoumin", "Yigong" (r), "Yigong" (i). Vier Sammlersiegel.Aus einer alten österreichischen Privatsammlung, gesammelt in den 1970er JahrenBian Shoumin, Stilname Yigong, stammte aus Shanyang (Huai'an) in der Provinz Jiangsu. Er war ein professioneller Maler von Blumen und Vögeln und besonders berühmt für seine Gemälde von Wildgänsen und Schilf in Tusche-Spritztechnik (pomo). Diese beiden Gemälde zeigen schöne, ausgewogene Kompositionen. Auch die Inschriften weisen seinen typischen Schreibstil auf. Gebrauchsspuren, Altersspuren, kleine Verluste

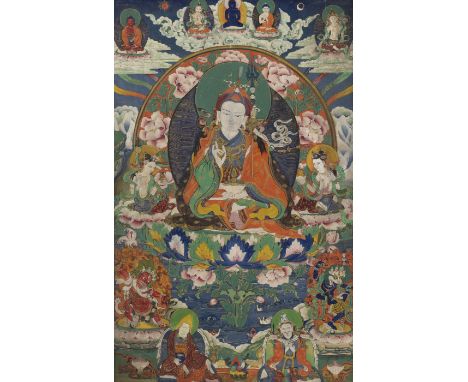

Guru Drag dmar, eine zornvolle Emanation des PadmasambhavaBhutan, spätes 18. Jh.67 x 45 (120 x 77) cm R.Guru Drag dmar ist eine zornvolle Emanation des Padmasambhava, der die rote Farbe der Padma-Familie trägt, einen zornvollen Gesichtsausdruck hat, und als Attribute in seiner rechten Hand den goldenen Vajra, und in seiner linken Hand einen Skorpion hält. Zur Bekleidung der Gottheit Guru Drag dmar gehören Elefanten- und die Menschenhaut die er über dem nackten Oberkörper trägt. Seine übrige Bekleidung ist eine grüne Seidenschärpe die lose von seinen Schultern herabhängt. Die Häute kennzeichen ihn als tantrischen Yidam und weisen ihn als Lehrer des Vajrayana aus. Von seinem Oberkörper herab hängt eine grüne Schlange, und eine Girlande aus Gedärm mit frisch abgeschlagenen Menschenköpfen. Schlange und die blutende Girlande weisen auf die Überwindung der drei Gifte: Unwissenheit (Gedärm), Leidenschaft (Blut, der frisch abgeschlagenen Menschenköpfe), und Haß (Schlange). Außerdem trägt er überkreuz Kettenschnüre aus Menschenknochenperlen, die auf die Vergänglichkeit hinweisen, sowie sechsfaches goldenes Geschmeide, Sinnbild seiner Tugenden (paramita). Das goldene Diamantszepter (Vajra) in seiner rechten Hand bedeutet „unzerstörbar“, eine Kraft die alles andere übertrifft. Es ist die Kraft des vajragleichen Gewahrseins, jegliche Illusion, jegliche Täuschung zerstörend. Der neunköpfige Skorpion in seiner linken Hand bedarf einer Erklärung des tibetischen Wortes sDig pa: "Es bedeutet sowohl "Skorpion" als auch "karmische Schuld", "moralisches Vergehen". Im übertragenen Sinn beinhaltet sDig pa: Jede unheilvolle Tat die begangen wird bewirkt in der Folge Leiden, die Körper, Rede und Geist quälen. "Karmische Schuld" im Buddhismus ist also nichts anderes als ein Fehlverhalten, deren Wirkung wie ein giftiger Skorpionstich früher oder später zur Qual wird. Der an sich giftige Skorpion wird durch den Segen aller Buddhas zum Träger zornvoller Buddha-Aktivität, die nicht ins Leid führt, sondern zur Erlösung. Das Mittel an sich bleibt erhalten, nur die Wirkung ist umgekehrt, aufgrund der gewandelten Ursache: statt Haß regiert nunmehr Mitleid. Insofern wirken auch rasende Gottheiten nicht zerstörerisch, sondern bewußtseinfördernd, befreiend. Trotz ihrer zornvollen Erscheinung, zur Zähmung besonders schwer belehrbarer Lebewesen, sind sie essentiell nur aktiviertes Mitleid aus der Leerheit des Samadhi. Der dolchförmige Unterleib des Guru, mit der dreischneidigen Klinge, steht für die Zerstörung der drei Geistesgifte: Geiz, Hass und Ignoranz. Er tritt aus dem Maul eines Meerungeheuers hervor, aus dessen Maul zwei Schlangen hervorkriechen. Die Spitze des Dolches steckt in einem dreieckigen Eisenherd, wie er beim Feueropfer (Homa) Verwendung findet, dessen Rand umrahmt ist von gebleichten Totenköpfen, die auf Wandlung hinweisen. In der Asche des Herdes liegt gekrümmt ein toter Körper, stellvertretend für die zu zerstörende karmische Energie. Dieses Thanga steht in der Tradition der Nying ma Schule in Tibet, und der Drug pa in Bhutan, von letzterer verschiedene Vertreter in der Malerei abgebildet sind. Am oberen Rand sind Buddha Amitabha, der „Bodhisattva des Mitgefühls“- Avalokiteshvara und der Große Guru Padmasambhava abgebildet. Das wirkmächtige Geschehen wird befeuert durch die gewaltige Feuerenergie die Guru drag dmar umgibt, und findet vor einer wild zerklüfteten Landschaft mit tosenden Wasserläufen statt. Tempera und Gold auf Baumwollgewebe, originale Seidensatin-Einfassung, mit Bija. Unter Glas gerahmt.Süddeutsche Privatsammlung, am 6.3.1975 bei Schoettle Ostasiatica, Stuttgart, erworbenPubliziert: Tibetica, 29, 1975. Nr. 8652 mit AbbildungPubliziert und ausgestellt: Kunstamt Berlin Tempelhof, Katalog von Helmut Uhlig, 27.4. - 19.6.1976, S. 96/ 98 Etwas berieben und kleine Restaurierungen, minim. Alterssch.

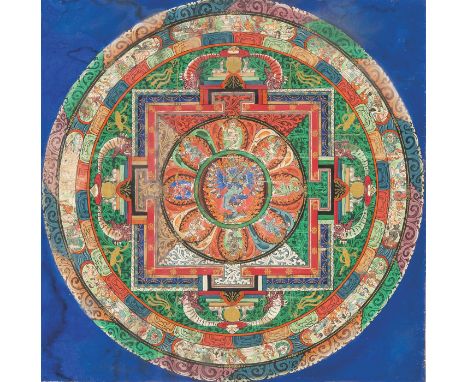

Mandala des HevajraTibet, 17./ 18. Jh.23,5 x 23,5 cm R.In der Mitte ist Hevajra dargestellt, wie er seine Gefährtin umarmt und dabei auf verschiedenen Figuren herumtrampelt, die auf dem Lotossockel liegen. Seine sechzehn Arme strahlen um seinen Körper herum, während die Hände jeweils einen Kapala stützen, sein vielgesichtiger Kopf zeigt einen zornigen Ausdruck, dahinter ein flammender Heiligenschein, umgeben von acht tanzenden Dakinis, die zu seinem Gefolge gehören, jede vor einer Lotusblüte in dem quadratischen Palast platziert, der von innen mit einem Band aus Lotusblüten umgeben ist, wobei die acht Friedhöfe die acht verschiedenen Ebenen des Geistes repräsentieren und ein Rand aus mehrfarbigen, stilisierten, rollenden Flammen. Unter Glas gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, gesammelt in den 1970er und 80er Jahren, hauptsächlich erworben bei Schoettle Ostasiatica, StuttgartPubl. Thangka Kalender 1988, Windpferd Verlag, Monat JuniMinim. Altersspuren, Wasserflecken

Das Paradies der Grünen TaraOsttibet, Kham, 19. Jh.80 x 61 cm R.Tempera und Gold auf Baumwollgewebe. Die Grüne Tara erscheint in ihrer traditionellen Darstellungsweise, jedoch aus Gründen der Wertschätzung, in Gold gemalt. Sie sitzt auf einer weißen Mondscheibe über einem vielblättrigen Lotos. Getragen wird ihr Mondlotosthron von einem breiten Altartisch, in dessen Nischen links und rechts Pfauen dargestellt sind, die Throntiere des Tathagata Amitabha - Symbole für Neutralisierung von Gift. Tara sitzt entspannt mit einem untergeschlagenen und einem nach vorne ausgestellten Bein. Die rechte Hand zeigt mit geöffneter Geste die Wünschegewährung, und die linke Hand hält sie vor ihrem Herzen, wobei sich Daumen und Ringfinger berühren. Sie halten gleichzeitig den Stängel einer Lotosblüte. Daumen und Ringfinger bilden einen Kreis - das Symbol der Leerheit. Auf ihrem Haupt trägt sie die fünfspitzige Bodhisattvakrone, die Fünf Weisheiten der Fünf Tathagas repräsentierend, zusammen mit weiteren Schmuckstücken die auf ihre sechs Paramita-Tugenden hinweisen. Es heißt, dass die sechs befreienden Qualitäten alle aus Mitgefühl heraus geboren sind, aus einem Sich-Einfühlen-Können. Hieraus wird freigiebig gehandelt, wird heilsames Verhalten gepflegt, Schädliches wird unterlassen, Geduld wird geübt. Es entsteht Ausdauer auch in Schwierigkeiten, gepaart mit Freude. Es kommt zu der Fähigkeit dass der Geist sich sammelt und konzentriert, dass er unabgelenkt verweilen kann mit der Fähigkeit hinzuschauen, wodurch Verstehen bzw. Weisheit entsteht. Tara trägt zwei seidene Dhotis in Gelb mit blauem Saum, und in Rot, alle mit Gold durchwirkt. Ihre Schultern bedeckt ein weißfarbenes Mieder, und ein grüner Schal umschlingt ihren Körper, der sich um ihre Arme windet. Eine orangefarbene Gloriole umgibt ihren Kopf, und eine Regenbogenaura ihren Körper. Eine weiträumige, lichtdurchflutete Landschaft bildet ihren Aufenthaltsort - ihr Buddhaland. Über ihre liebreizende Erscheinung biegt sich, wie beschützend, ein Baum mit dichtgewachsener grüner Krone in dessen Geäst die Ikone des Tathagata Amitabha erscheint. Dazwischen schiebt sich ein breitgespannter Regenbogen. Vor ihrem Altar sind eine unermessliche Menge an Juwelen und Opfergaben aller Art aufgebaut. In deren Mitte erscheint das goldene „Rad der Lehre“ - das Dharmacakra. Tara wird begleitet von zwei weiblichen Bodhisattvas die links und rechts vor ihrem Altar stehen. Links steht Ashokakanta - “Die die Lieblichkeit einer Ashoka-Blüte besitzt“. Ihre Körperfarbe ist golden-gelb. In ihrer jugendlichen Schönheit trägt sie eine fünffache Krone, Goldschmuck und seidene Kleider, bestehend aus einem grünfarbenen Dhoti, buntgestreiften Beinkleidern, einem roten Schultertuch und einem blauen Schal, der sich zu ihren beiden Seiten am Boden kräuselt. In ihrer rechten Hand hält sie einen Zweig mit einer Ashoka-Blüte. Mit beiden Beinen steht sie auf einem halbgeöffneten Lotos, auf einer weißen Mondscheibe. Ashokakanta verleiht Furchtlosigkeit, und gilt als eine Emanation der Schützerin Marici, der „Göttin der Morgendämmerung“, die von Strahlen der Morgensonne umgeben ist. Rechts zeigt sich die blaufarbene zornvolle Ekajati. Sie trägt ebenfalls eine fünffache Krone, und Goldschmuck, sowie seidene Kleider, bestehend aus einem roten Dhoti, buntgestreiften Beinkleidern, einem roten Schultertuch, und einem langen grünen Schal. Als zornvolle Gottheit hat sie ein Tigerfell um ihre Hüften geschlungen, womit sie zum Ausdruck bringt dass sie die Geistesgifte Zorn und Hass überwunden hat. Ekajati ist eine der mächtigsten und furchtbarsten Göttinnen in der tibetischen Mythologie. Sie erscheint als Befreierin im Mandala der grünen Tara. Mit ihrer zornvollen Erscheinung die sich nicht gegen die Wesen selbst sondern deren geistige Hindernisse richtet, und den ihr zugeschriebenen Kräften, beseitigt sie die Angst vor Feinden, verbreitet Freude, und entfernt persönliche Blockaden auf dem Weg zur Erleuchtung. Ekajati ist die Schützerin der geheimen Mantras und gilt als Große Mutter, insbesondere als Mutter der zornvollen Schützerinnen und der ebenfalls zornvollen Gottheit Mahakala. Tara weilt in ihrem lichtdurchfluteten, weiträumigen Buddha-Feld, über dem links und rechts im Bild regenbogenüberwölbte Glückswolken schweben, auf denen gabenspendende Glücksgöttinnen erscheinen. Links, in einer Senke, unterhalb von zwei Berggipfeln, thront Tara auf einem Altarsitz und erteilt Zuhörern Belehrungen. Daneben ist ein umfriedeter Teich zu sehen in dem Lotosblumen wachsen, und Wasservögel schwimmen. Gegenüber, vor gebirgiger Landschaft, verweilt ein Geistlicher auf einem Meditationsteppich in meditativer Haltung. Vor ihm haben sich zahlreiche Gazellen niedergelassen, als ob sie seinen Belehrungen lauschten. Auf der linken Seite der Malerei ist zickzack-förmig ein in den Rasen eingelassenes rotes Holzgestell zu sehen, an dem Gebetsschnüre aufgehängt sind, die von Frauen verwahrt werden. Weiter unten befindet sich ein weiteres Wasserbecken umgeben von Mauern, in denen wiedergeborene Wesen inmitten von Lotosblüten baden. Ihre Kleidungsstücke haben sie lose über die Beckenmauer gelegt. Neben dem unteren Wasserbecken sitzt auf einem Steinplateau der buddhistische Weise (Arhat) Ajita, begleitet von zwei Verehrung darbringenden Mönchen. Ein Elefant und ein Kranich halten sich auch in dem kleinen lauschigen Park auf. Gleich rechts neben dem Wasserbecken befindet sich ein umfriedeter, blaugefließter Hof mit einer Pforte auf der rechten Seite. Dort ist auch ein altarähnlicher Thronsitz aufgebaut, vielleicht in Erwartung der Tara, die sich, begleitet von Himmelsfeen die Ehrenzeichen mit sich führend, diesem geweihten Ort nähern. Laien in anbetender Haltung lauschen den musik- und gabenspendenden Wesen. Unmittelbar in der Nähe der kleinen Prozession befindet sich eine Einsiedlerklause, der der Maler die Form einer Meerschnecke gegeben hat, aus der eine kräftig sprudelnde Quelle entspringt. Darin sitzt ein Mönch oder Einsiedler in meditativer Haltung auf einem Meditationsteppich hinter einem Feuerbecken. Neben ihm liegt ein Stapel heiliger Bücher, und auf dem Boden der Klause seine Almosenschale. Zahlreiche gabenspendende und musizierende Himmelswesen bevölkern das Paradies der Tara, um ihr Verehrung darzubringen. Die Beliebtheit und Wertschätzung der Grünen Tara kommt in diesem liebevoll gestalteten Paradies-Thangka eindrucksvoll zur Geltung. Unter Glas gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, gesammelt in den 1970er und 80er Jahren, hauptsächlich erworben bei Schoettle Ostasiatica, StuttgartAltersspuren, etwas berieben

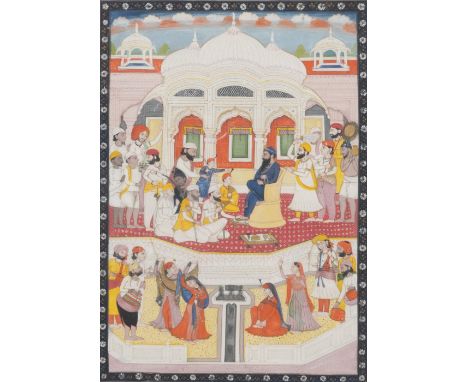

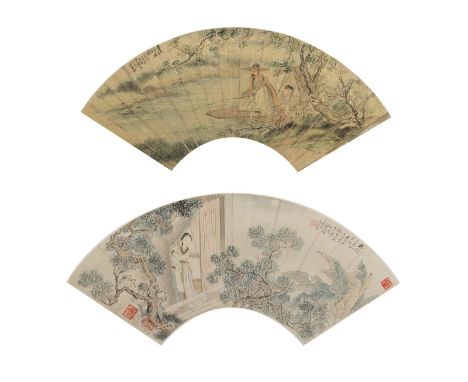

Pan Zhenyong (1852-1921)China, signiert und datiert, spätes 19. Jh.51,5 x 17,5/ 53 x 18,5 cm, R.Zwei Fächerbilder, Tusche und helle Farben auf Papier bzw. goldgesprenkeltem Papier. 1) Junge Dame hinter Vorhang in einer Gartenlandschaft bei Vollmond. Betitelt und sign. "Im elften Monat des kangyin-Jahres (1890) für den ehrenwerten Freund Yi Zhuang. Pan Zhenyong in Huangxi Pushang". Künstlersiegel: "Ya Sheng". Drei Sammlersiegel. Auf der Montierung eine kurze in Tusche geschriebene Biografie über Pan Zhenyong. 2) Ziling im Boot am Angeln unter einem blühenden Baum. Betitelt und sign. "Im yimao-Jahr (1879) der Guangxu-Periode für den ehrenwerten Freund Shou Yu. Pan Zhengyong". Künstlersiegel: "Zhenyong".Aus dem Nachlass des österreichischen Diplomaten Dr. Dr. Rudolf Maijlat (1923-2007)Partiell leicht berieben, minim. besch., beide montiert und unter Glas gerahmt

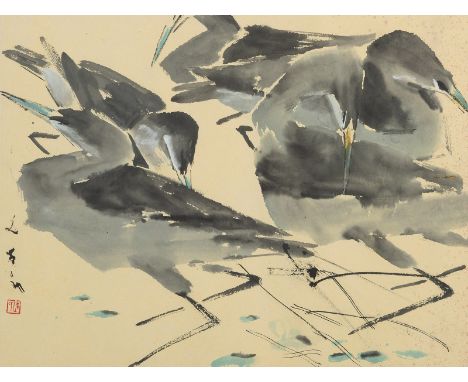

Chen Wenxi/ Chen Wen Hsi (1906-1991)China/Singapur, 20. Jh.33,5 x 44,5 cm, R.Gruppe von Fischreihern. Tusche und leichte Farben auf Papier, unter Glas gerahmt. Signatur: "gemalt von Wenxi" und Siegel des Künstlers: "Chen".Aus einer alten österreichischen Privatsammlung, in den 1970er Jahren gesammeltChen Wenxi (1906-1991) wurde in Jieyang der Provinz Guangdong geboren. In seiner Jugend zeigte er bereits große Begabung und Leidenschaft für Kunst und Malen. Er studierte in der Xinhua College of Art in Shanghai bei berühmten Künstlern wie Pan Tianshou und hatte Einzelausstellungen in Guangzhou, Hongkong, Shanghai u.a. Seit 1948 lebte er in Singapur und arbeitete als Kunstschullehrer. Chen ist bekannt für seine avantgardistische Chinesische Malerei, insbesondere Tiermalerei von Affen und ReihernSeitlich minim. Stockflecken

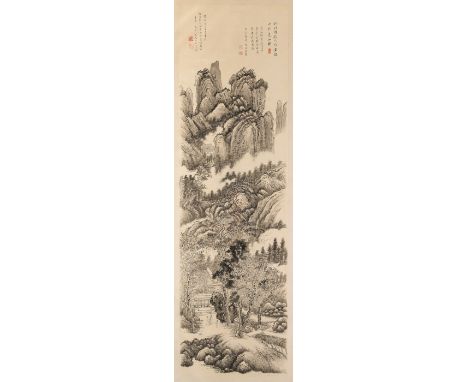

He Shou/ He GuanwuChina, datiert 1924161 x 47 cm, R.Sommerberge nach Wang Hui. Unter Glas gerahmt, Tusche auf Papier. Zwei Inschriften und Signatur des Künstlers: "Kopie des Gemäldes 'Sommerberge' von Huanghe shanren (Wang Meng, 1308-1385) von Gengyan sanren (Wang Hui, 1632-1717). ... Im mengqiu (7.) Monat des jiazi Jahres (1924), Guanwu He Shou." Drei Siegel des Künstlers: "Guanwu", "Jieyitang zhuren" usw. "Lady Tan Jiequan bestand darauf, das Gemälde dem großen Staatsmann Shinaide (Schneider) zu schenken, um das alte Werk zu begutachten. Ich schrieb dies und bat um Korrektur, im Winter des Jisi-Jahres (1929), wieder von Guanwu beschriftet." Zwei Siegel des Künstlers: "He Shoukang yin", "Guanwu".Alte norddeutsche Privatsammlung, seit 1929 in der Familie des heutigen Besitzers, als das Gemälde einem Familienmitglied gewidmet wurdeHe Shou, Stilnamen Shoukang und Guanwu, war ein Landschaftsmaler aus Sanshui in der Provinz Guangdong. Er arbeitete im orthodoxen Literatenstil von Wang Jian und Wang Hui. Er gründete 1923 zusammen mit Huang Junbi und anderen Malern aus Hainan die Kuihai Painters' Association (später umbenannt in "Association of the Study of Classical Paintings") und besaß eine umfangreiche Gemäldesammlung unter dem Namen "Tianxi Studio".Altersspuren

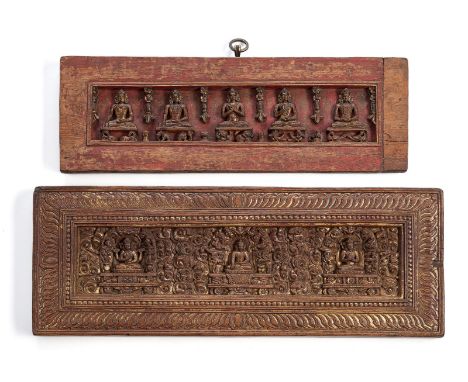

Vier Buchdeckel aus HolzTibet, 12. - 15. Jh. und später35 x 11,8 x 1,8/ 40,5 x 15,3 x 2,0/ 40 x 10,8 cmHartes Holz, rechter Rand beschnitten, mit fremdem Holz angesetzt; Innenseite, Innenfeld: tief herausgearbeitete, beinahe vollplastische, vergoldete Figuren; Außenseite: Innenfeld: rautenförmige schmuckimitierende Rauten, mit zinnoberfarbenem Grund, Reste von Vergoldung; Perlenleiste, gemalter grünfarbener Fries mit stilisierten Lotosblättern, berieben; Aufhängungsvorrichtung - Hartes Holz, Außenseite: Innenfeld: geschnitzt, Vergoldung; Innenseite: naturbelassen. Drei Prabhamandalas schmücken die geschnitzte Innenseite dieses Buchdeckels. Das mittlere Prabhamandala zeigt auf einem altarähnlichen Thron, umgeben von den allegorischen Tierdarstellungen die Tugenden eines Cakravartin versinnbildlichend, den historischen Buddha Shakyamuni in seiner traditionellen Darstellungsweise. Auf dem linken Thron sitzt Prajnaparamita, die Deifizierung der gleichnamigen Mahayana-Lehren. Sie ist mit vier Armen ausgestattet, und hält in ihren oberen beiden Händen die Attribute: Vajra (r) und das gleichnamige Buch (r). Ihre rechte untere Hand hält sie vor der Brust mit der Geste der Argumentation und die linke liegt meditativ im Schoß. Ihre Throntiere sind zwei Löwen in den Altarnischen und auf den Lotossäulen links und rechts je ein Vogel. An der Spitze der Nische erscheint die Schutzmaske, das Kirtimukhahaupt. Die rechte Seite des Innenfeldes zeigt den Thron des Mahavairocana. Er hält seine beiden Händen in der „Mudra der Höchsten Weisheit“ (Skr. bodyangi mudra). Auch sein Prabhamandala ist, wie bei Buddha Shakyamuni, mit den selben Tiersymbolen versehen. Zwischen den Thronen der Gottheiten sind sorgfältig ausgearbeitete Voluten geschnitzt. Das Innenfeld, ist mit einer umlaufenden Perlenleiste eingefasst und umrahmt von einem breiten Fries stilisierter Lotosblätter. Die vergoldete Titelseite zeigt einen stilisierten Supa, umrankt von floralen Ornamenten. Die gegenüberliegende Schmalseite ist mit goldenen Wellenornamenten gestaltet - Paar Buchdeckel für eine Handschrift, dünne Holzplatten, Innenseiten bemalt, Außenseiten naturbelassen. Die Innenseite des oberen Deckels zeigt die tantrische Gottheit Hevajra, in Vereinigung der Partnerin, Hevajra hat neun Köpfe und sechzehn Arme. Das tantrische Paar wird von vier mehrarmigen flammenumloderten Dakinis, mit teils einem und drei Köpfen flankiert. In ihren Händen halten sie unterschiedliche Attribute, und jeweils den magischen Stab (katvangha) in einer ihrer linken Hände. Mit ihren ausgestreckten Beinen tanzen sie über Hindergeistern auf Lotosbasen. Die untere Platte stellt fünf tantrische Gottheiten dar, u. A. Yamantaka (M) und Cakrasamvara (l.v. d. M.). Alle erscheinen mit ihren Partnerinnen.Bedeutende deutsche Privatsammlung, zusammengetragen in den 1970er und 80er Jahren, teilweise erworben von Schoettle Ostasiatische Kunst, StuttgartKleinere Altersschäden, Verluste, berieben

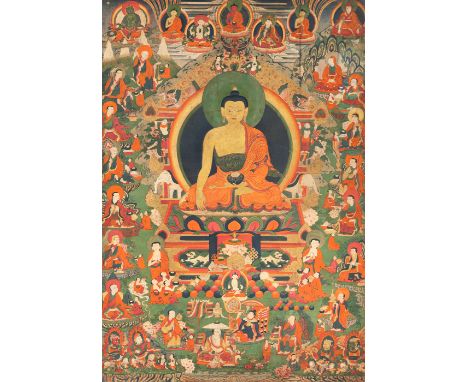

Thangka des Buddha ShakyamuniTibet, 18./ 19. Jh.73 x 50,5 cm R.In der Mitte des Gemäldes sitzt Buddha Shakyamuni in Vajrasana auf einem Lotussockel, der auf einem kunstvoll konstruierten Thron mit einem Altartisch an der Vorderseite platziert ist. Seine rechte Hand ist im Bhumisparshamudra gesenkt, während die linke auf seinem Schoß ruht und die Almosenschale hält, er trägt ein klösterliches Gewand, sein Gesicht zeigt einen heiteren Ausdruck, in zwei Bögen um ihn herum sind die achtzehn Arhats zu sehen, das obere Register mit dem zentralen rot gefärbten Amitabha, flankiert von Syamatara, zwei Buddha-Figuren, Sadaksharilokeshvara, Padmasambhava und einem Lama, die beiden unteren Ecken mit je zwei Lokapalas und alle in einer Berglandschaft, die Rückseite mit Inschrift in der dBu-med-Schrift. Gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, gesammelt in den 1970er und 80er Jahren, hauptsächlich erworben bei Schoettle Ostasiatica, StuttgartMinim. Altersspuren, minim. rest.

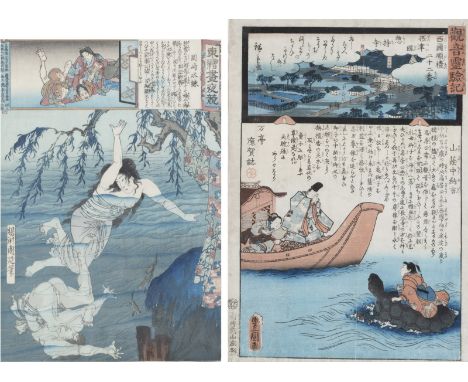

Sechs Farbholzschnitte mit figürlichen Darstellungen, u.a. von Utagawa Kunisada, Taiso Yoshitoshi, Keisai Eisen, Hashimoto ChikanobuJapan, 19. Jh. und späterje ca. 23 x 33 - 24,6 x 36 cm, R.Ehemals aus einer deutschen Privatsammlung, vor 2007 erworbenAlle unter Glas gerahmt, Altersspuren, teils beschnitten

Chen Wenxi/ Chen Wen Hsi (1906-1991)China/Singapur, 20. Jh.34 x 44 cm, R.Roter Lotos mit Libelle. Tusche und leichte Farben auf Papier, unter Glas gerahmt. Signatur: "gemalt von Wenxi" und Siegel des Künstlers: "Chen".Aus einer alten österreichischen Privatsammlung, in den 1970er Jahren gesammeltChen Wenxi (1906-1991) wurde in Jieyang der Provinz Guangdong geboren. In seiner Jugend zeigte er bereits große Begabung und Leidenschaft für Kunst und Malen. Er studierte in der Xinhua College of Art in Shanghai bei berühmten Künstlern wie Pan Tianshou und hatte Einzelausstellungen in Guangzhou, Hongkong, Shanghai u.a. Seit 1948 lebte er in Singapur und arbeitete als Kunstschullehrer. Chen ist bekannt für seine avantgardistische Chinesische Malerei, insbesondere Tiermalerei von Affen und ReihernMinim. verblichen

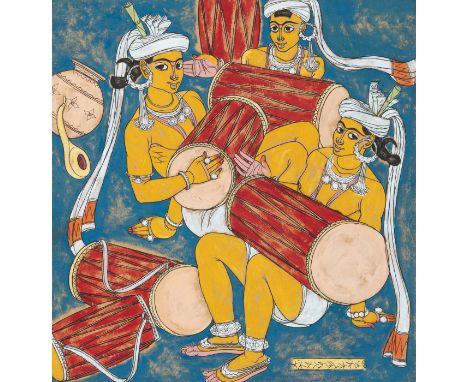

Sehr seltene kalzifizierte Jadefigur eines sitzenden MannesChina, Han-DynastieH. 5,5 cmDie Knie sind gefaltet, beide Hände ruhen darauf, das Gesicht ist sehr gut geschnitzt, mit einem lächelnden, zufriedenen Ausdruck, die großen Ohren und der scharfe Umriss des Hutes sind klar definiert, gekleidet in ein langes Gewand, das in der Taille in einen Gürtel gesteckt wird, der Stein ist über und über mit Inkrustationen versehen.Bedeutende fränkische Privatsammlung, vom jetzigen Besitzer bei Christie's, London, 6.6.1988, Los 35, erworbenMenschliche Figuren kommen in Han-Jades sehr selten vor. Das vorliegende Exemplar ist insbesondere wegen der gekreuzten Haltung äußerst selten. Zu den verwandten sitzenden Jadefiguren aus der Han-Dynastie gehören: eine sitzende Jadefigur, datiert auf die mittlere westliche Han-Dynastie, ausgegraben aus dem Grab Nr. 1 in Lingshan, Kreis Mancheng, Provinz Hebei, derzeit im Hebei Provincial Centre of Cultural Relics Protection, abgebildet von Gu Fang, The Pictorial Handbook of Ancient Chinese Jades, Beijing, 2007, S. 247 eine weitere sitzende Jadefigur, datiert auf die späte westliche Han-Dynastie, im Aurora Museum, Taipeh, illustriert von Tsai Ching-Liang, Jades of Han Dynasty, Taipeh, 2005, Abb. 118; und eine Jadefigur eines sitzenden alten Mannes, datiert auf die östliche Han-Dynastie, illustriert von R. Keverne, Jade, London, 1991, S. 123, Abb. 28. Ein Beispiel für einen sitzenden Mann aus weißer Jade in ähnlicher Haltung findet sich in Zhongguo Meishu Quanji, Bd. 9, Nr. 165 - diese Figur wurde in Hebei ausgegraben und in die frühe westliche Han-Dynastie datiert; ein weiteres, noch ungewöhnlicheres Beispiel ist eine Reiterfigur auf einem typischen Han-Pferd mit kräftigen und stilisierten Proportionen, a.a.O., Nr. 173, die in Shaanxi ausgegraben wurde. Das vorliegende Los unterscheidet sich in Stil und Konzeption stark von den oben genannten Beispielen und ist vergleichbar mit einer Gruppe grauer Keramikfiguren aus der Provinz Sichuan mit übertriebenen Gesichtsproportionen, die jedoch sehr ausdrucksstark sind, vgl. Zhongguo Meishu Quanji, Bd. 2, Nr. 99-101; in Sichuan gibt es einen sekundären Stil mit detaillierteren Gesichtszügen, op. cit, Nrn. 108 und 109; beide Trommler haben große, schwere Gliedmaßen, fleischige Gesichter und große Hände; zwei weitere Beispiele gehören möglicherweise zu einer früheren Periode in Sichuan, vgl. Chugoku Toji Zenshu, Bd. 3, Nrn. 84 und 86. Es besteht daher eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die obige Jadefigur aus einem Gebiet weiter südwestlich der Metropole stammt; für ein vergleichbares Beispiel aus Bronze, siehe Deydier, C., Chinese Bronzes, pl. 78, aus dem Musée Royaux d'Art et d'Histoire, Brüssel - dies ist das am ehesten vergleichbare Beispiel unter den menschlichen Figurentypen; eine sitzende eingelegte Bronzefigur eines Schamanen aus der Sammlung Hosokawa ist in Archives of the Chinese Art Society of America, XIV, 1960 in der Arts of the Han Dynasty Exhibition, Asia House, 1960, Katalog, Nr. 61 abgebildet.

Morita Shiryû (1912-1998)Japan, dat. 199097 x 187,7 cm R.Paneel. Die Schriftzeichen „Ryû chi ryû“ 龍知龍 (Ryû wa ryû o shiru: Der Drache kennt den Drachen) in Kursivschrift. Aluminiumpaste auf schwarz lackiertem Papier, auf Holz aufgezogen. Gerahmt. Rückseitig Papieretikett des Künstlers mit Titel „Ryû chi ryû“, Maßangaben, der Jahreszahl 1990, dem Künstlernamen und -Siegel 'Sei no ji' sowie seiner Adresse in Kyoto.„Ryû wa ryû o shiru (Drache kennt Drachen) sind drei Schriftzeichen, die in Morita Shiryûs Œuvre seit 1964 präsent sind. Der Spruch „Ryû wa ryû o shiru“ bedeutet so viel wie „Größe erkennen ist Größe“. Moritas Pseodonym „Shiryū“ bedeutet direkt übersetzt „Drachenkind“ - ein Beleg für die Identifizierung des Künstlers mit dem Wort und dem Schriftzeichen „Ryû“ (Drache). Die persönliche Verbundenheit mit der Form und Bedeutung des Zeichens veranlasste Morita, dessen kalligrafische Manifestation immer wieder aufzugreifen. Werke mit dem Ryû-Zeichen sind die berühmtesten und begehrtesten des Künstlers und befinden sich in bekannten Sammlungen wie der des Art Institute of Chicago.Aus einer Schweizer Privatsammlung, in den 1990er Jahren erworbenMinim. berieben, insgesamt schön erhalten

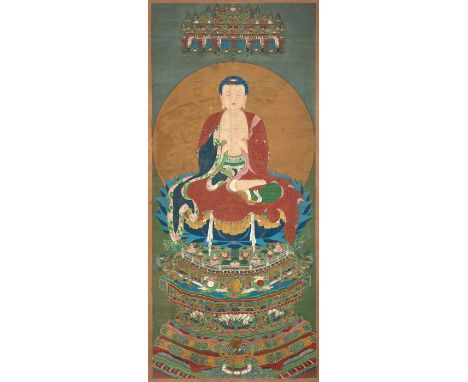

Buddha Vairocana des Höchsten WissensChina, Ming/ frühe Qing-Dynastie171 x 75 cm, R.Der transzendente Buddha Vairocana, der wie die Sonne ist, trägt ein rotes Obergewand und ein blaues Untergewand, das mit Lotosblumen gesäumt ist. Er sitzt auf einem blauen Lotus in der Haltung des Lotossitzes (padmāsana), der die innere Konzentration symbolisiert. Seine Finger bilden die mudrā des höchsten Wissens (bodhyagri, chin. zhiquanyin, jap. chikenin). Unter dem blauen Lotus ist der See der Wiedergeburt im westlichen Paradies mit Seelen dargestellt, die auf Lotusblüten wiedergeboren werden. Vor dem terrassenförmigen Sockel erscheint eine große blumenartige Scheibe mit den acht Hexagrammen des chinesischen Buchs der Wandlungen (Yijing), flankiert von Darstellungen der Sonne und des Mondes in Wolken. Auf den verschiedenen Terrassen des Sockels kringeln sich goldene Drachen, die den kosmischen Berg Sumeru des Buddhismus symbolisieren. Das Gemälde ist wahrscheinlich die zentrale Ikone eines Triptychons aus einem Tempel und dürfte auf beiden Seiten von Darstellungen von Bodhisattvas flankiert worden sein. Es zeigt viele interessante Details und die feierliche Figur des Buddha hat eine sehr starke Präsenz. Tusche und Farben auf Seide, gerahmt unter Glas.Alte europäische Privatsammlung, zusammengetragen vor 1980Veröffentlicht und ausgestellt: Museo Poldi Pezzoli, Mailand 1956, Nr. 25, Tafel XXVLeichte Gebrauchsspuren und kleine altersbedingte Beschädigungen und Restaurierungen

Verehrungsthangka für VajradharaLadakh, 16. Jh., Schule der Drikung Kagyu-pa85,5 x 63,2 cmVajradhara ist reich ausgestattet mit seidenen Kleidern, Schmuckstücken und Attributen, die alle im Zusammenhang mit seinen Qualitäten des erwachten Bewusstseins stehen. Sein sechsfacher Schmuck versinnbildlicht die Sechs Tugenden (paramitas) eines Weltenherrschers (cakravartin): Ringe an Armen und Beinen - Hingabe, Gürtel - Sittlichkeit, Ohrschmuck - Geduld, Halskette - Stärke, Krone - Versenkung, Asche und Brahmaschnur - Einsicht (prajna). Die fünffache Krone symbolisiert dass Vajradhara über die fünf Tathagata-Weisheiten verfügt: Die Spiegelgleiche Weisheit, in der sich alle Gegensätze als Illusion erweisen; Die allumfassende Weisheit der Dharma-Sphäre; Die Weisheit der Gleichheit, in der alle Wesen als gleich erkannt werden; Die Weisheit der Klarschau, mit der die Ursachen karmischer Bindungen erkannt werden können; Die Weisheit der Tatvollendung, mit deren Hilfe alle noch bestehenden karmischen Bindungen gelöst und überwunden werden können. Seine blaue Körperfarbe verkörpert seinen völlig offenen Geist, frei von Dualitatät. Seine im Vajrasitz gekreuzten Beine zeugen von der Unbeirrbarkeit seiner Verwirklichung. Vajradhara verkörpert die reine und wahre Selbstnatur aller Buddhas und gilt als Offenbarer tantrischer Lehrinhalte. Vajradhara ist der Ursprung aller Erscheinungsformen. Seinen Sitz bildet eine Lotusblume über einem altarähnlichen Lowenthron. Auf den Staubgefäßen des Lotus liegt die weiße, hier nur als durchscheinende Fläche erkennbare Mondscheibe, die als das Symbol der relativen Wahrheit, die die friedvollen Gottheiten verkörpern, verstanden wird. In beiden Händen hält die Gottheit Glocke und Diamantszepter (vajra) vor der Brust gekreuzt - die Symbole des Vajrayana-Buddhismus. Die Glocke gilt als weibliches Symbol und als Sinnbild der Weisheit, die sich wie der Klang der Bronze auszubreiten vermag, und als Sinnbild des Ziels das es zu erreichen gilt. Das männlich besetzte Szepter, manchmal auch als „Donnerkeil“ bezeichnet, versinnbildlicht die Methode, oder den (tantrischen) Weg. Durch das Überkreuzen der beiden Hände vor der Brust symbolisiert die Gottheit die Vereinigung der Gegensätze von Methode und Weisheit. Die Aura die seinen Körper umgibt ist regenbogenfarbig gestreift, und seine Gloriole ist grün. Darüber erscheint, vor einer weißen Scheibe, der gehörnte Kopf des mythischen Vogels Garuda, der „Herr der gefiederten Wesen“. Nach links und rechts unten entfalten sich paarweise die allegorischen Tierdarstellungen: Nagas, Meerungeheuer (makara), Ziege mit Zwerg, Elefant und Löwe. Diese stehen für die Sechs Tugenden (Paramitas) eines Cakravartin (Weltenherrscher). 1. Garuda - Die Paramita der Großzügigkeit, Wohltätigkeit, Gebefreudigkeit, völlig frei von Anhaftung und Erwartung. 2. Naga - Die Paramita der Ethik des rechtschaffenen Verhaltens, der Moral, Selbstdisziplin, persönlichen Integrität, der Ehre und des Nicht-Verletzens. 3. Makara - Die Paramita der Geduld, der Toleranz, Duldsamkeit, und Akzeptanz, welche befähigen den Herausforderungen und Schwierigkeiten des Lebens gelassen entgegen zu sehen, ohne die Fassung und innere Ruhe zu verlieren. 4. Ziege und Zwerg - Die Paramita der Anstrengung und Beharrlichkeit, der Qualität von Energie, Kraft, Vitalität, Durchhaltevermögen, Fleiß, freudiger und beharrlicher Anstrengung. 5. Elefant - Die Paramita der Konzentration, Meditation, Kontemplation, Achtsamkeit, Gewahrsein und mentaler Stabilität. 6. Löwe - Die Paramita der Weisheit, frei von Begrenzung durch Konzepte, Meinungen oder bloßem intellektuellem Wissen. Über die zentrale Meditationsgottheit ist ein goldener Ehrenschirm gespannt. Um der Meditation über Vajradhara die erforderliche Weisheit, Kraft und Schutz zukommen zu lassen, hat der Auftraggeber oder der Maler zahlreiche spirituelle Führer und energievolle Stützer beigegeben, sowie den mächtigen Mahakala Bernagchen (u. M.). Dieser gilt als eine Ausstrahlung des Bodhisattva Vajrapani. Bernagchen steht für Tod und Vernichtung selbstzerstörerischen Ichs, das an falschen Illusionen anhaftet, der Erlösung vom Ego, dem größten Hindernis auf dem spirituellen Weg. Mahakala, in dieser Form als Bernagchen, erscheint wie ein Rakshasa-Dämon, er ist jedoch kein Dämon sondern er dient als Spiegelung des Bösen dazu innere Dämonen und Hindergeister abzuschrecken und zu bekämpfen. Er ist ein voll erleuchteter Schützer erkennbar daran dass er das Weisheitsauge auf der Stirn trägt. Bernagchen ist als persönlicher Schützer der Karmapa Patriarchen verpflichtet, und gilt als Hauptschützer der Karma-Kagyü Linie. Er wurde von dem 2. Karmapa Karma Pakshi (1206-1283; s. r. u. Ecke, mit schwarzem Hut) in die Karma-Kagyü Tradition eingeführt. Die spirituellen Unterstützer, Wegbereiter und Schützer sind rundum wie ein Rosenkranz am äußeren Rand der Malerei abgebildet, von wo aus sie ihren Segen vermitteln. Der Reihe nach, oben in der Mitte beginnend, und im Uhrzeigersinn folgend, sind es nachstehende Gottheiten und Persönlichkeiten: Dakini Naro khachöma, Gu ru pad ma (Padmasambhava), Indrabhūti ?, nicht identifizert, Saraha, Tilopa, rGun (Milarepa? ), … mthson pa (Karma Pakshi), bDer gshegs pa'i [dpal] Sugatashrī ?, rDza lha nago (nag po?) (Mahakala); mGon ber nag chen, bya … ldi …, nicht identifiziert, Dag po rin chen (Jigten Sumgön ?), Marpa, Naropa?, Dre dril lu pa, Dombhipa, Ku ku ri pa, Bir wa pa, Klu sgrub (Nagarjuna), Spyen ras gzig (Shadakshari Avalokiteshvara - rotfarben). Tempera und Gold auf Baumwollgewebe; Beschädigungen durch Wasser, zahlreiche Namensnennungen in tibetischer Schrift in der roten Randleiste. Die Identitäten sollten nochmals überprüft werden, da die Inschriften in Kürzeln wiedergegeben wurden, und daher möglicherweise missverständlich.Alte bayerische Privatsammlung, großteils bei Schoettle Ostasiatica, vor 1990 erworbenKleinere Altersschäden durch Wasser, etwas berieben und rest.

-

297887 item(s)/page