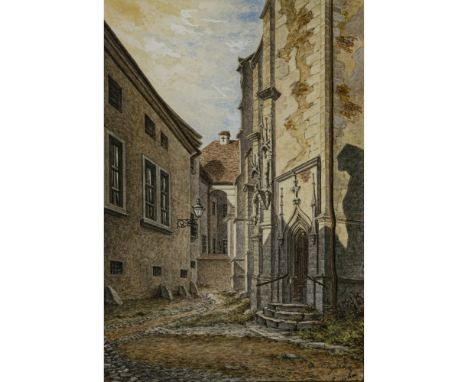

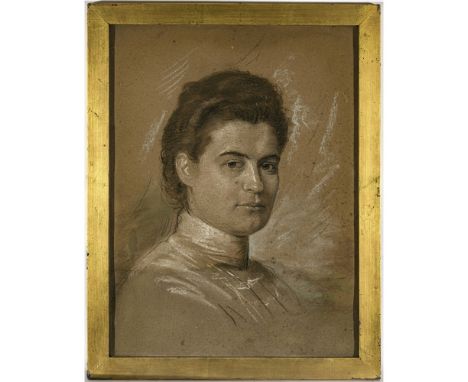

A. Peyscha (Anna Peyscha, nachweisbar um 1890, ?) 2. Hälfte 19. Jh.KirchenportalR. u. zweifach signiert. Rücks. Etiketten "H. R. v. W." und "Otto Freyer, Stuttgart". Aquarell. BA. 23,5 x 16 cm. Rahmen min. besch. (47 x 35 cm).Dabei: Th. Mennel "Regensburg Erker am Rathaus". R. u. sign. und 1902 datiert. Tuschzeichnung. BA. 26,5 x 16,5 cm. Rahmen min. besch. (47 x 35 cm).Nicht ausgerahmt.Provenienz: Robert Herzog von Württemberg (1873-1947). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

We found 297893 price guide item(s) matching your search

There are 297893 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

297893 item(s)/page

Bulgarien Ende 19. Jh.Prinz Boris von Bulgarien als Kind(1894 Sofia - 1943 ebenda). Brustbild nach links. Kol. Reproduktion auf Elfenbein. 5,2 x 4,3 cm (im Hochoval) cm. Besch. (Ausbrüche an den Rändern, vertikale Sprünge r. u. ). Messingstellrahmen (6,5 x 5,3) in mit Pergament bezogenem Etui (gedruckter Golddekor). Besch.Boris, als Boris III. ab 1918 Zar von Bulgarien, war das erstgeborene Kind von Ferdinand von Sachsen-Coburg-Koháry, als Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948) und Prinzessin Marie Louise von Bourbon-Parma (1870-1899). Er war seit 1930 verheiratet mit Prinzessin Giovanna von Savoyen, in Bulgarien als "Zariza Joanna" bekannt (1907 Rom - 2000 Estoril). Der Ehe entstammten zwei Kinder. 1943 konnte Zar Boris III. die Deportation von 48.000 bulgarischen Juden nach Auschwitz-Birkenau verhindern. Zudem verweigerte er sich der Forderung Adolf Hitlers, der Sowjetunion den Krieg zu erklären. Kurz nachdem der Zar aus Berlin zurückgekehrt war, wohin er von Hitler eingeladen worden war, verstarb Boris III. während einer Wanderung. Man geht davon aus, dass er Opfer einer Vergiftung wurde.EU-Vermarktungsgenehmigung vorliegend. Für den Export in Länder außerhalb des EU-Binnenmarktes ist eine CITES Genehmigung erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird. Provenienz: Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

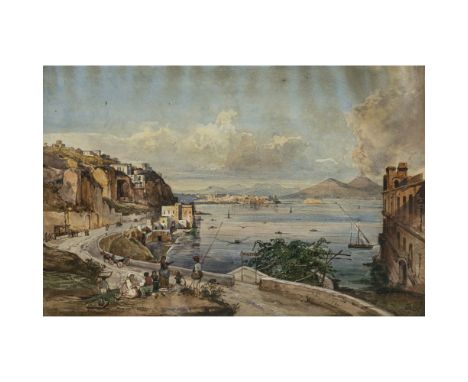

Maria Immaculata Clementina von Bourbon-Sizilien1844 Neapel - 1899 WienNeapelR. u. undeutlich monogrammiert. Rücks. bezeichnet sowie Etikett "H. M. v. W." (Herzogin Marie von Württemberg). Aquarell. 30 x 45,5 cm. Gebräunt. Rahmen min. besch. (43,5 x 60,5 cm).Nicht ausgerahmt.Provenienz: Maria Immakulata, Erzherzogin von Österreich-Toskana, Herzogin von Württemberg (1878-1968). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Moritz Michael Daffinger1790 Wien - 1849 ebendaHerzog August von Sachsen-Coburg-Koháry(1818 Wien - 1881Schloss Ebenthal, Niederösterreich). Hüftbild nach links. Wolkenfond. R. s. signiert. Aquarell und Deckfarben auf Elfenbein. 9,8 x 8,3 cm (im Hochoval) cm. Mit Papier hinterklebt. Min. fleckig. Verg. Messingrahmen (11 x 9,5 cm), in mit dunkelblauem Samt bezogenes Passepartout (13,5 x 11,8 cm) eingesetzt. Mit schwarzem Leder bezogenes Etui.Auf der Unterseite des Etuis hs. Ausstellungsklebeetikett mit Nennung von Clémentine d'Orleans, Herzogin von Sachsen-Coburg-Koháry, seiner Gemahlin, als Eigentümerin. Prinz August von Sachsen-Coburg-Koháry, seit 1831 Herzog von Sachsen-Coburg-Koháry war der zweite Sohn von Herzog Ferdinand von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1785-1851 Wien) und Gräfin Antonie von Koháry de Csábrág et Szitnya (1797-1862 Wien). 1843 heiratete er Prinzessin Clémentine d'Orléans (1817 Neuilly-sur-Seine - 1907 Wien). Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor, darunter Ferdinand (1861-1948) als Letztgeborener, der später als Ferdinand I. Knjaz (Fürst) und später Zar von Bulgarien werden sollte.EU-Vermarktungsgenehmigung vorliegend. Für den Export in Länder außerhalb des EU-Binnenmarktes ist eine CITES Genehmigung erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird. Provenienz: Clémentine, geb. Prinzessin von Orléans (1817-1907), an Sohn Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Giovanni Giardini1646 Forli - 1721 RomEntwürfe für DeckenlampenDrei Radierungen. An unterer Bildkante jew. bezeichnet "Giardini inv. et delin." und "Max I[oseph] Limpach scul. Roma [sup:per]". Radierungen auf Bütten. 29,5 x 15 cm bzw. 27,5 x 17,5 cm bzw. 31 x 22 cm. Beschnitten, min. fleckig. R. o. Nummern handschriftlich korrigiert bzw. ergänzt. Hinter Passepartout montiert (Passepartout jew. 47 x 33,5 cm).Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

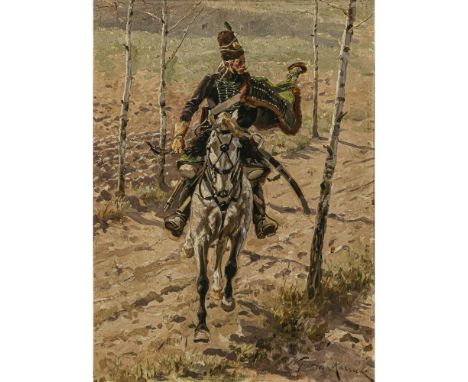

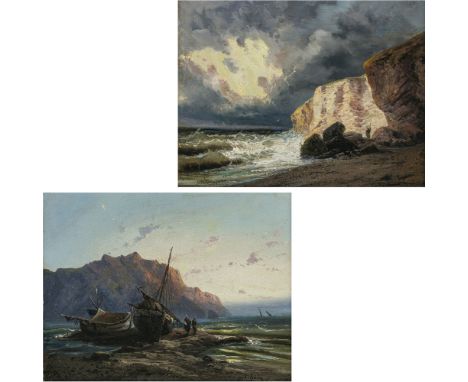

Unbekannt Um 1934KüstenlandschaftenZwei Gemälde. R. u. bzw. l. u. kyrillisch signiert. Ein Gemälde 1934 datiert. Ein Gemälde rücks. mit zahlreichen Nummerierungen und Bezeichnungen. Öl auf Karton. 40 x 48 cm bzw. 39,5 x 54 cm. Besch. Rahmen min. besch. (49,5 x 57,5 cm bzw. 49 x 64,5 cm).Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

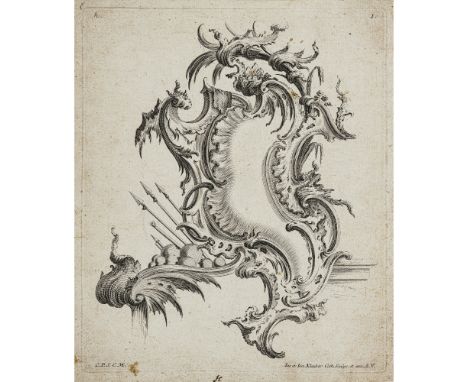

Augsburg18. Jh.Ornament-Stiche und Rocaillen15 Radierungen auf Bütten. Tlw. in Platte signiert. Verschiedene Maße (Plattenmaß jew. ca. 23 x 18,5 cm) cm. An oberer Kante hinter Passepartout montiert (Passepartout 47 x 33,5 cm). Tlw. fleckig, gebräunt.Dass es in Augsburg um 1750 einige Werkstätten für Graphiken gegeben hat, sollte bekannt sein. Dieses Konvolut hier zeigt dabei auf, dass auch der Ornamentstich nicht nur von Johann Esaias Nilson, Johann Georg Hertel oder Martin Engelbrecht herausgegeben wurden. Auch verlegten die Gebrüder Klauber, die vor allem für ihre Arbeiten für den bischöflichen Hof bekannt waren, ebenso Radierungen, die auf die Gestaltung des Ornamentes der Rocaille beschränkt sind. Was bei ihnen jedoch fehlt, ist die Bekenntnis zum Entwerfer, wahrscheinlich kauften sie die Entwürfe von anderen Künstlern der Stadt, wo es einige gab, ein. In Augsburg um 1750 gab es, Schätzungen zufolge, um die 30 Verleger, die Graphiken herausgeben durften. Viele waren auf bestimmte Genres spezialisiert, dennoch gab es aufgrund der Fülle von Verlagen auch einiges an Konkurrenz. Das zeigt sich auch weiter an den Ornamentstichen. So finden sich auch im Repertoire der Familie Kilian Ornamentstiche, wie hier ein sehr spätes Beispiel aus der Feder Johann Josef Anton Hubers (1737-1815) zeigt. Aber auch andere Stecher und Verleger gaben Ornamentstiche heraus. Hier im Konvolut finden sich noch Blätter von Carl August Grossmann (1741-1798), der neben fremden Blättern auch seine eigenen Entwürfe - wie hier zu sehen ist - verlegte, oder von Johannes Gradmann, von dem nicht viel bekannt ist, außer, dass er in der Zeit um 1775 gelebt hat. Spannend an dem Konvolut ist auch ein Ornamententwurf Hertels, der keinen Künstler oder Stecher aufweist (Verlagsnummer 18, Blatt 1). Dasselbe Motiv findet sich identisch bei Klauber. Ob es sich hierbei um eine illegale Verwendung der Vorlage bei Hertel handelt, lässt sich nicht klären, ist aber Zeugnis davon, wie umkämpft der Markt für Ornamentstiche in Augsburg unter den Verlegern war.Das Konvolut besteht aus: Fünf Blätter mit Rocaille-Ornamenten und Putten, jew. bezeichnet "Klauber Cath. Sc. et exc. A. V.". Zwei Blätter mit Rocaille-Entwürfen, eine Rocaille in Form einer Kutsche, die andere mit Speeren und Kanonenkugeln neben der Ornamentik, jew. bezeichnet "Jos. et. Ioa. Klauber Cath. Sculps. ex exc. A.V.". Ein Blatt mit Rocaille-Kartusche, Medusenkopf und Kriegswaffen, unten bezeichnet "J. A. Huber [A und H ligiert] inv. et fecit" und "Phil. Andr. Kilian R. M. Pole. Sculp. exc. A. V.". Vier Blätter einer Serie von allegorischen Ornamententwürfen in Form von Trophäen (Themen Musik, Dichtung, Jagt, Zeit), Serie 24, Blätter 1-4, unter Darstellung jew. bezeichnet "C. A. Grossmann, inv. del. et exc. A. V." Ein Blatt mit allegorischem Ornamententwurf in Form einer Trophäe, aus Serie 20, Blatt 1, unter Darstellung bezeichnet "Attributs de Geurre antiques" und "Gottl. Fried. Riedel sculp. / Joh. Gradmann exc. AV". EIn Blatt mit Trophäenentwürfen "Jagd", "Oeconomie" und "Hirtenmusic", rechts oben Nummerierung 3, unter Darstellung bezeichnet "G. F. Riedel sc. / Joh. Gradmann exc. AV.". Ein Blatt mit Ornamententwurf einer Rocaille, nummeriert 18, Blatt 1, unter Darstellung bezeichnet "J. G. Hertel exc. A.V.".Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Georges-Jules-Ernest Binet1865 Le Havre - 1949 Toulon"Sur le Blanc"R. u. signiert. Öl auf Holz (Stempel Blanchet, Paris). 16 x 24 cm. Rahmen (25,5 x 34 cm).Fotoexpertise Jean-Georges Binet, Paris, 29. Mai 1972: das Gemälde wird um 1923 datiert.Provenienz: Galerie Lecomte-Ullmann, Paris (Rechnung vom 13. Mai 1972 in Kopie vorliegend). - Norddeutsche Privatsammlung.

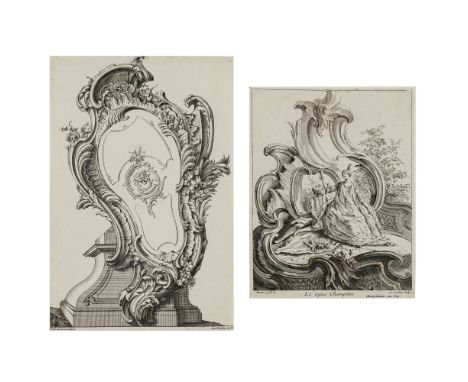

Frankreich18. Jh.Ornamentstiche des Rokoko16 Radierungen auf Bütten. Jew. in der unteren Bildhälfte bezeichnet. Verschiedene Maße cm. Beschnitten, tlw. fleckig, ein Blatt mit Knickspuren. Größtenteils hinter Passepartout montiert (Passepartoutmaße jew. 47 x 33,5 cm).Das Konvolut besteht aus: Kartuschenentwurf mit Füllung, Entwurf/Stich Pierre Edme Babel (1719-1775): Dieser Entwurf ist insofern spannend, da er ursprünglich ohne Füllung als zweites Blatt der Serie "Cartouches pour estre acompagnés de Suports et trophées" herausgegeben wurde und die Kartuschenfüllung dort noch nicht existent war. Vergleiche dazu das Blatt in der Sammlung des Museums für Angewandte Kunst Wien, Inv.-Nr. KI 1-720-1. Ornamentstich mit Tieren und Weinreben, Entwurf Jacques de La Joüe (1686-1761, alternative Schreibweise Jacques de Lajoue), Stich Gabriel Huquier (1695-1772). Putto auf Fisch reitend, darunter Münzketten, r. u. bezeichnet "C. N. Varon sulp. 1781". Floraler Ornamentdruck, Entwurf Henri Salembier, Stecher Jacques Juillet. Kartuschenentwurf, Entwurf Louis van Nerven (um 1750), Stich Pierre François Tardieu (1711-1771), Paris. "Le repas Champêtre", Entwurf François-Thomas Mondon (um 1709-1755), Stich Antoine Aveline (1691-1743), Blatt 5 aus der Folge F: Sixième Livre de Formes Rocailles et Cartels ornés de Figures Françoises. Kartuschenentwurf, betitelt "Cartouches pour estre acompagnés de Suports et trophées", Entwurf/Stich Pierre Edme Babel (1719-1775). Kartuschenentwurf, Entwurf/Stich Pierre Edme Babel (1719-1775). Kartuschenentwurf, Entwurf/Stich Pierre Edme Babel (1719-1775). "LAmant Ainié", Entwurf François-Thomas Mondon (um 1709-1755), Stich Antoine Aveline (1691-1743), Blatt 7 aus der Folge F: Sixième Livre de Formes Rocailles et Cartels ornés de Figures Françoises, dazu handschriftlich r. u. bezeichnet "Charpentier au Coq." 5 Blätter, Kartuschenentwürfe, Entwurf Jacques de La Joüe (1686-1761), Stich Gabriel Huquier (1695-1772). Kartuschenentwurf in Form einer Rocaille, Stich Matthias Lock, Nottingham, 1746.Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Unbekannt 1. Viertel 20. Jh.Blumenstillleben - HerbstlandschaftZwei Aquarelle. Jew. r. u. undeutlich signiert. Rücks. Etiketten "C. Hulbe, Kiel, Hofkunsthandlung" bzw. "Wilh. Weber, Stuttgart". BA. 71 x 51 cm bzw. 57 x 37 cm. Fleckig. Rahmen min. besch. (77 x 56,5 cm bzw. 78 x 55,5 cm).Nicht ausgerahmt.Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Jean Jacques Soutter1765 Genf - 1840 ebendaMarie Caroline, duchesse de Berry, Prinzessin von Bourbon-Sizilien(1798 Palermo - 1870 Schloss Brunnsee b. Mureck, Steiermark). Brustbild nach links. R. s. signiert und 1820 datiert. Auf dem Etuiboden Klebeetikett mit Benennung der Dargestellten und irrtümlicher Angabe des Künstlernamens "Sautter". Emailminiatur auf Kupfer (?). BA 3,8 x 3 cm (im Hochoval) cm. Rahmen GG 585 (4,4 x 3,6 cm), in grünsamtenes Passepartout eingesetzt. Originaletui, grünes Leder mit Goldornament.Maria Carolina (Marie Caroline) entstammte der Ehe von König Franz I. von Bourbon-Sizlien (1777-1830) mit Erzherzogin Maria Klementine von Österreich (1777-1801). 1816 heiratete sie Charles-Ferdinand dArtois, duc de Berry (1778 Schloss Versailles - 1820 Paris). Dieser Ehe entstammten vier Kinder. In zweiter Ehe heiratete Marie Caroline Graf Ettore Carlo Lucchesi Palli, Herzog von Grazia (1806 Palermo - 1864 Schloss Brunnsee, Steiermark), mit dem sie weitere vier Kinder haben sollte.Das Porträt konnte zur Bearbeitung nicht ausgerahmt werden. Provenienz: Clémentine, geb. Prinzessin von Orléans (1817-1907), an Sohn Zar Ferdinand I von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Goldemail-Tabatière "Bataille de Souabe"Guidon, Rémond, Gide & Cie. Genf, vor 1801. Emailmalerei von Jean-Louis Richter (1766 Genf - 1841 ebenda)GG 750/- getestet. Weißes, schwarzes und hellblaues opakes Email. Blauviolettes Transluzidemail auf guillochiertem Grund. Auf dem Deckel Emailminiatur. Marke "GRG" mit Krone (Guidon, Rémond, Gide & Cie.) in Deckel und Boden der Dose. Wiener Feingehaltspunze 1806-1807. Email am Boden und auf der Rückseite der Dose beschädigt. Ca. 5,5 x 9,5 x 1,7 cm. Ca. Ca. 113 g.Dabei: Originales rotes Lederetui mit Goldprägung. Auf der Deckelinnenseite Klebeetikett mit Nummerierung 602. Auf dem Boden bezeichnetAuf der superben Emailminiatur auf dem Deckel (l. u. signiert "F.t Richter", r. u. betitelt "Bataille de Souabe") ist Erzherzog Karl von Österreich mit seiner Entourage bei der Schlacht von Ostrach (Baden-Württemberg) am 21. März 1799 dargestellt. Mit ihr begann der Zweite Koalitionskrieg, die Reichsarmee konnte unter Führung der Österreicher die französischen Truppen besiegen. Richters Miniatur geht auf ein Gemälde von Vincenz Georg Kininger zurück, das über einen Stich von Franz V. Durmer Verbreitung fand. Dieser Stich wurde bereits 1797 bei Artaria in Wien verlegt und zeigte Erzherzog Karl von Österreich mit Gefolge zu Pferd, auf eine im Hintergrund dargestellte und nicht näher bezeichnete Schlacht weisend (Artaria, Wien, 1797). Das Erscheinungsdatum des Stiches lässt darauf schließen, dass es sich um ein Gefecht im Rahmen der Ersten Koalitionskrieges handelt. Um Erzherzog Karl zu glorifizieren, griff man also zur Feier seines Sieges bei Ostrach ikonographisch auf eine bereits zurückliegende militärische Aktion zurück. Offenbar befand sich die vorliegende Tabatière im Besitz Erzherzog Carls von Österreich. Denn auf dem Boden des Etuis findet sich folgende Bezeichnung: "Im Februar 1811 / Von Hohen Händen E. H. Carl diese Dose und am 28ten November 1826 [?] höchstdessen Feldherrndegen als Geschenk [...] erhalten [...]". Literatur: Schestag, August, Das Kunstgewerbe auf der Erzherzog-Carl-Ausstellung in Wien", in: Kunst und Handwerk. Monatsschrift, hg.. vom K. K. Österreichischen Museum für Kunst und Industrie. XII (1909 / Heft 6 und /), S. 382: Abbildung der vorliegenden Dose. Dort ist als Leihgeberin Rosine Gräfin Trauttmansdorff-Cavriani-Gleichenberg genannt. Jean-George Rémond (1752-1830) zählte zu den bedeutendsten Herstellern für Golddosen in Genf. Ursprünglich aus Hanau stammend, kam Rémond in den 1770er Jahren nach Genf, wo er am 22. Dezember 1783 Meister wurde. Im Jahr 1792 begannen die Partner von Jean-Georges Rémond - Joseph Guidon, David Gide, Laurent Guisseling und Jean-Noël Lamy - als "Guidon Rémond Gide & Cie." zusammenzuarbeiten. Ihre Punze war das bekrönte Monogramm "GRG", wie es bei der vorliegenden Tabatière zweimal verwendet wurde. 1796 wurde das Unternehmen zum Jahresbeginn offiziell eingetragen. Jean-Louis Richter zählte zu den geschätztesten Emailminiaturmalern seiner Zeit. Bereits mit Jean-Georges Rémond hatte Richter zusammengearbeitet, auch die von Mitarbeitern Rémonds neugegründete Firma schätzte seine Fertigkeiten. Zu Jean-Louis Richter allgemein: Boeckh, Hans, Jean-Louis Richter, peintre genevois sur émail (1766-1841): son mode de travail et le choix de ses motifs, in: Genava - revue dhistoire et de lart et darchéologie, hg. v. Musée dart et dhistoire de Genève 31 (1983), S. 101-119.Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).Ausstellung: "Erzherzog Carl-Ausstellung" im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, Wien, 1909

Verschiedene Künstler 19. Jh.Damenbildnisseu. a. Charlotte Auguste Mathilde Herzogin von Württemberg, Therese Duchesse dAngoulême oder "Marie Amalie, Reine des Francais". Acht Druckgraphiken. Rücks. tlw. Etiketten "H. R. v. W.", "H. M. v. W.", "Erbschaft Coburg" oder "Otto Freyer, Stuttgart". Tlw. fleckig, gebräunt. Rahmen tlw. besch., versch.Nicht ausgerahmt.Provenienz: Robert Herzog von Württemberg (1873-1947). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Hermann Braunseph, bei Ende 19. Jh. / Anfang 20. Jh.Herzog Robert von Württemberg - Herzogin Maria Immaculata von WürttembergZwei Fotografien. Rücks. Etiketten "H. R. v. W.". 22 x 13,5 cm. Rahmen min. besch. (34 x 24 cm).Dabei: Herzog Robert von Württemberg in Uniform - Papst Pius XI. - "Louis Philippe Ier Rois des Français" - Zwei Fotografien und eine Radierung. Rahmen, versch.Nicht ausgerahmt.Provenienz: Robert Herzog von Württemberg (1873-1947). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

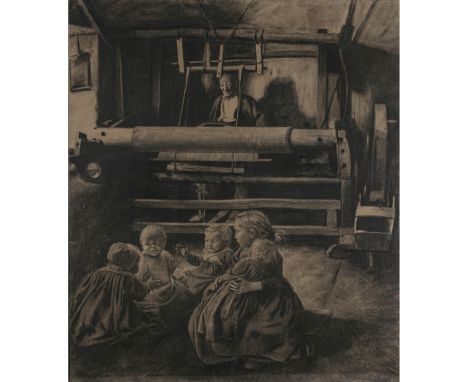

Léon Frédéric1856 Brüssel - 1940 ebendaAm WebstuhlEin Mann am Webstuhl, vor dem Webstuhl vier spielende Kinder. R. u. bezeichnet "Le Lin XI", signiert und 1888 datiert. Kohlezeichnung auf Papier. 115 x 100 cm. Min. besch. Rahmen min. besch. (122 x 106,5 cm).Nicht ausgerahmt.Provenienz: Franck Laigneau, Paris. - Europäische Privatsammlung.

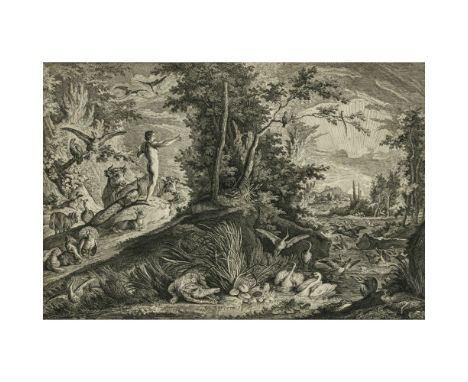

Johann Elias Ridinger1698 Ulm - 1767 Augsburg"Das Paradies oder die Schöpfung und der Sündenfall des ersten Menschenpaares"Sieben Radierungen (Thienemann Nrn. 808, 809, 811, 813, 915, 816, 817). Rücks. jew. Etiketten "H. R. v. W.". BA. ca. 39 x 54 cm. Fleckig, gebräunt. Tlw. besch. Rahmen besch. (52 x 67 cm).Dabei: Johann Elias Ridinger "Reitschule (Trottieren)". Radierung. 36,5 x 57 cm. Rahmen besch. (49 x 70 cm).Nicht ausgerahmt.Provenienz: Robert Herzog von Württemberg (1873-1947). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Monogrammist AB 19. Jh.Bildnis einer PrinzessinBrustbild nach links. Im Stil des 18. Jhs. R. u. monogrammiert. Aquarell und Deckfarben auf Elfenbein. D. 5,4 cm. Mit Papier hinterlegt. Hinter Glas montiert. Messingrahmen (8 x 6,3 cm).Dazu: Hochovales Etui, mit grünem Leder bezogen und mit Goldprägung. Auf dem Deckel Wappenschild des Hauses Bourbon. Auf dem Boden schwer lesbar hs. bezeichnet "[...] aus Venedig mir mitgebracht April 1891". Gebrauchsspuren. Die vorliegende Miniatur konnte nicht in ausgerahmtem Zustand katalogisiert werden.EU-Vermarktungsgenehmigung vorliegend. Für den Export in Länder außerhalb des EU-Binnenmarktes ist eine CITES Genehmigung erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird. Provenienz: Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Garner war tätig in Wien, um 1808Kaiser Karl VI.(1685 Wien - 1740 ebenda). Aufbahrungsbildnis, umgeben von Reichsinsignien, Kronen und Kruzifix. L. u. signiert, datiert (1)808 und Ortsbezeichnung Wien. Aquarell und Deckfarben auf Pergament. 10,8 x 15 cm. Auf Holzplatte (11,5 x 15,7 cm) aufgezogen. Am Rand umlaufend Farbverluste. Rahmen (21,5 x 26 cm) besch.Karl war ein Sohn Kaiser Leopolds I. (1640-1705) und dessen dritter Gemahlin Eleonore von Pfalz-Neuburg (1655-1720). 1708 heiratete er Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel (1691 Braunschweig - 1750 Wien). Seit 1711 regierte er als Kaiser Karl VI. Der Ehe entstammten vier Kinder, darunter auch Erzherzogin Maria Theresia. Auf der Rückseite der Holzplatte Reste eines Klebeetiketts "R: Kaiser Karl der Grose [...] v. Garner portrait", Klebetikett mit Nummerierung 152 und hs. Bezeichnung: "Sa Majesté François Etienne / Empereur des Romains / sur son lit de mort à Innspruck le 20 Aout 1765" (irrtümliche Identifizierung als Kaiser Franz I. Stephan). Auf der Vorderseite des Rahmens Klebeetikett mit Nummerierung 185, auf der Rückseite Klebeetikett mit Nummerierung 730. Auf rücks. Holzbrettchen Klebeetikett mit Nummerierung 381 und hs. Bezeichnung: "Seine Majestaet mein Urgrossvater Franz Stephan von Lothringen / Römischer Kaiser, König v. Ungarn und Boehmen, auf dem Todenbett in der Burg in Innsbruck am 20. August 1765" (abermals mit der irrtümlichen Identifizierung als Kaiser Franz I. Stephan). Die vorliegende Arbeit orientiert sich exakt an einer Miniatur eines unbekannten Künstlers, die sich in der Präsidentschaftskanzlei der Wiener Hofburg befindet (Österreichische Nationalbibliothek, Inv.Nr. E 20493-B). Online abrufbar unter: https://data.onb.ac.at/rec/baa10054082Provenienz: Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Louis Galliac1849 Dijon - 1931 o. 34 ParisMaler und Modell im AtelierZur Rechten ein Musiktrio mit Cellist, Geiger und Pianist. R. u. signiert. Öl auf Lwd. 58,5 x 71,5 cm. Doubliert. Rest. Min. besch. Rahmen (76 x 88,5 cm).Die Szenerie des Malers mit seinem Aktmodell im Atelier findet sich, mit kleineren Variationen der Details, im Werk des Künstlers mehrmals - vgl. Neumeister, München, Auktion 272, 9. Dezember 1992, Kat.-Nr. 574.

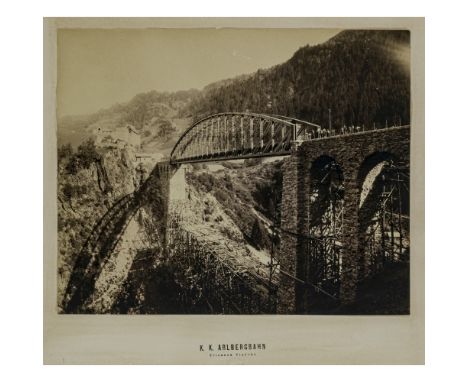

Unbekannt 2. Hälfte 19. Jh."K. K. Arlbergbahn"Sechs Fotografien. Rücks. Etiketten "H. R. v. W.". BA. 38 x 47,5 cm. Gebräunt. Stilisierte Astrahmen, min. besch. (51 x 60,5 cm).Dabei: J. Needham "Villa Serra a Nervi". Lithographie. 35 x 51 cm. Fleckig. Stilisierter Astrahmen (60 x 68 cm, Glas fehlt).Provenienz: Robert Herzog von Württemberg (1873-1947). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

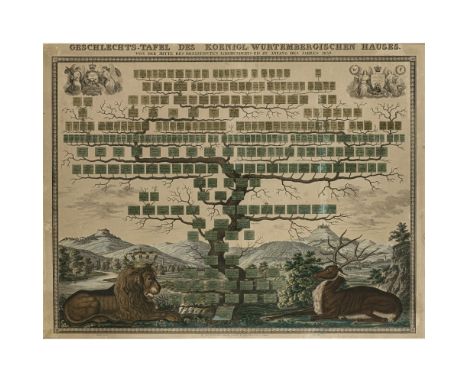

Carl Schach, verlegt bei1801 - 1851 München"Geschlechts-Tafel des Königl. Württembergischen HausesVon der Mitte des Dreizehnten Jahrhunderts bis zu Anfang des Jahres 1839". Rücks. Etikett "H. R. v. W.". Kolorierte Lithographie. BA. 60 x 76,5 cm. Gebräunt, fleckig. Rahmen min. besch. (73 x 90 cm).Nicht ausgerahmt.Provenienz: Robert Herzog von Württemberg (1873-1947). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Bayern 1817König Maximilian I. Joseph von Bayern(1756 Mannheim - 1825 Schloss Nymphenburg). Brustbild nach rechts. Wolkenfond. R. u. 1817 datiert. Rücks. Klebbetikett mit Nummerierung 462. Aquarell und Deckfarben auf Elfenbein. 6,1 x 5,1 cm (im Hochoval) cm. In Höhe des Gesichts mit Silberfolie hinterlegt. Min. fleckig. Messingrahmen (6,9 x 5,6 cm), besch.Maximilian Joseph von Pfalz-Zweibrücken war ab 1795 Herzog von Pfalz-Zweibrücken. 1799 wurde er gemäß den Wittelsbacher Hausverträgen als Kurfürst Maximilian IV. Joseph Nachfolger des Kurfürsten Karl Theodor. Ab dem 1. Januar 1806 regierte er als König Maximilian I. Joseph das Königreich Bayern. In erster Ehe war er seit 1785 mit Prinzessin Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt (1765 Darmstadt - 1796 Rohrbach) verheiratet. Seine zweite Ehe schloss er 1797 mit Prinzessin Karoline Friederike Wilhelmine von Baden (1776 Karlsruhe - 1841 München). Aus seinen beiden Ehen entstammten 13 Kinder.EU-Vermarktungsgenehmigung vorliegend. Für den Export in Länder außerhalb des EU-Binnenmarktes ist eine CITES Genehmigung erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird. Provenienz: Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

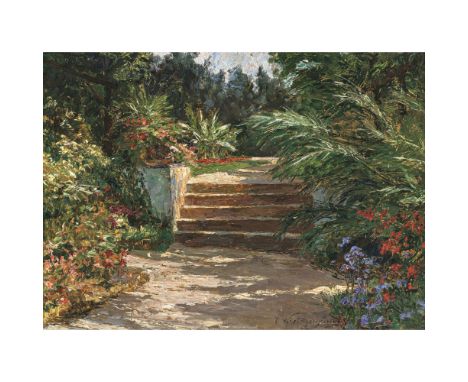

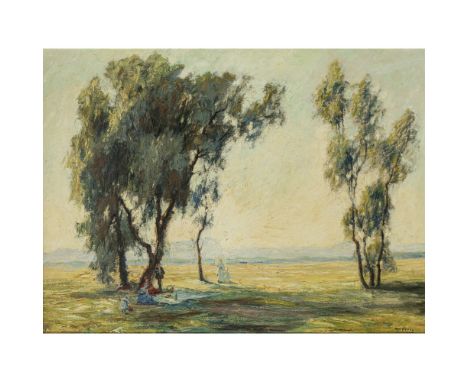

Olga Wisinger-Florian1844 Wien - 1926 ebendaAufgang zum Monastir Sveti Dimitir im Park von Schloss EuxinogradR. u. signiert und 1906 datiert. Rücks. Etikett "Erbschaft Hzgin. Nadejda v. Württ. Nr. 96", Stempel Schlossverwaltung Lindach sowie auf Klebezettel bezeichnet. Öl auf Malpappe. 37,6 x 50 cm. Rahmen min. besch. (42,5 x 55 cm).Olga Wisinger-Florian zählt neben Tina Blau und Marie Egner zu den bedeutendensten österreichischen Künstlerinnen des 19. Jahrhunderts. Strebte sie zunächst eine Karriere als Konzertpianistin an, wandte sie sich 1874 aus gesundheitlichen Gründen von der Musik der Malerei zu. Als Schülerin von Emil Jakob Schindler wurde sie stark beeinflusst vom sogenannten "Stimmungsimpressionismus". Engagiert war die Künstlerin zudem in der Frauen- und Friedensbewegung. Ihre Gemälde fanden prominente Käufer, wie z. B. Kaiser Franz Joseph I. oder Zar Ferdinand I. von Bulgarien. Letzterer erwarb 1906 eine erste Fassung des "Aufgangs zum Monastir Sveti Dimitir", das die Künstlerin noch nach Verkauf im Herbst 1906 im Kunstverein München ausstellte. Laut Einträgen in ihrem Tagebuch wurde sie auf der Ausstellung mit der Erstellung einer zweiten Fassung beauftragt. Bei vorliegendem Gemälde sollte es sich um diese Zweitfassung handeln.Provenienz: Herzogin Nadejda von Württemberg (1899-1958). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).Wir danken Herrn Mag. Alexander Giese, Wien, für seine weiterführenden Informationen zu vorliegendem Gemälde. Das Gemälde wird im Verzeichnis der Werke aufgenommen.

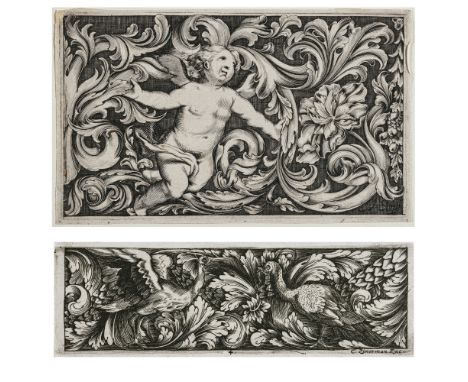

Deutsch17./18. Jh.OrnamentsticheKonvolut aus 24 Radierungen auf Bütten. Verschiedene Maße hinter Passepartout (Passepartout jew. ca. 47 x 33,5 cm) cm. Tlw. beschnitten, min. fleckig, Kanten min. bestoßen.Das Konvolut besteht aus: Blatt mit verschiedenen Schmuckelementen, Entwurf und Stich Georg Michael Roscher, Verleger Johann Georg Hertel Augsburg, Werksnummer 83, Blatt 3 (Unterkante weggeschnitten und ohne Nummerierung 3 in Platte), Wz Bekröntes Wappenschild mit Löwen und Umrandungen. Blatt "Neu Inventirte Schilder von Caspar Gottlieb Eisler vorstellend die Vier Theil der Welt", Verleger Franz Michael Regenfus Nürnberg, Verlagsnummer 18. Blatt Ornamententwurf mit chinesischem Motiv, koloriert, Verleger Johann Christoph Weigel Nürnberg, Verlagsnummer 296. Blatt Ornamentstich mit zwei Vögeln, r. u. bez. "C. Zimerman" und nummeriert 4. Zwei Blätter mit Laubwerken, Entwurf Johann Indau Wien, jeweils datiert 1686. Blatt Laubwerk mit Putto, r. u. in Darstellung mit Bezeichnung des Entwerfers oder Verlegers Johann Ulrich Stapf (1642-1706) Augsburg. Blatt Kartusche mit Akanthusrahmen, ohne Bezeichnung (nach Pierre Edme Babel), beschnitten (vgl. Muzeum Sztuki Lodz, Inv.-Nr. MS/SO/GR/880). Zwei Blätter mit linker und rechter Hälfte eines Laubwerkrahmens, ohne Bezeichnung, Entwurf und Stich Jacob Wilhelm Heckenauer, Verleger Johann Ulrich Stapf Augsburg (vgl. SKD Dresden, Inv.-Nr. Kg 22561 und Kg 22563). Zwei Blätter Zierelemente mit exotischen Vögeln, Verleger Johann Trautner Nürnberg (nummeriert 2 und 4). Blatt Entwurf eines Zierelementes mit Darstellung von Venus und Amor, Entwurf und Stich Aegidius Bichl, an Unterkante in Platte bezeichnet "Cum Sae. Caes. Majestatis ut et Reges Polonia Electorisque Saxoniae Privilegys", dazu nummeriert 3. Zwei Blätter Entwürfe von Zierelementen mit mythologischen Darstellungen, Entwurf und Stich Aegidius Bichel, Verleger Josef Friedrich Leopold Augsburg, Platte 7 und 9 aus einer Serie von 12 Kartuschenentwürfen mit mythologischen Szenen, 1704 (Platte 9 mit altem Sammlerstempel). Zwei Blätter, Ornamententwürfe mit Laubwerk, ein Blatt mit Bezeichnung, Verleger Jeremias Wolff Augsburg. Vier Blätter, Ornamententwürfe, nach Entwürfen von Matthias Echter (Graz 1651-1701/03), jew. nummeriert 3-6. In der Sammlung des Victoria and Albert Museums in London wird für die Serie der Titel "Laubornamenten für Rahmen, Wagen." genannt, vgl. V&A Museum London, Inv.-Nr. E.1961-1931). Drei Blätter, Blumendarstellungen, Entwurf und Stich Gottfried Friedrich Riedel, Verleger Johannes Gradmann Augsburg, Verlagsserie 4, Nummern 14, 15 und 17.Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

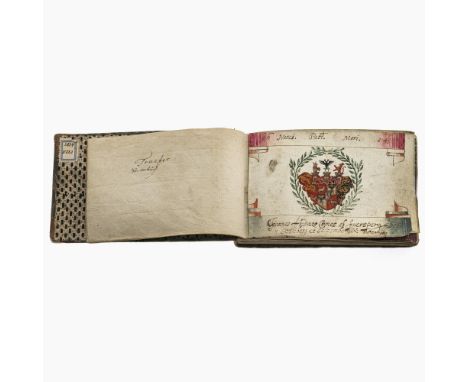

Liber Amicorum des Georg Truefer1634 - 1678. 100 Bll. (jeweils r. o. in Bleistift nummeriert). Mehrere Einträge tragen die Ortsangabe "Bononia" (= Bologna).. Quer-Oktav. HLdr. des 19. Jhs. Mit 10 ganzseitigen Miniaturen auf Pergament, 48 Einträgen mit Wappendarstellungen und wenigen lediglich handschriftlichen Einträgen. Buchblock im Rahmen der Bindung des 19. Jhs. beschnitten. Bll. 71-73 und 83 tlw. ausgeschnitten, Gebrauchsspuren.Eigentümer (Halter) des vorliegenden Stammbuchs war Georg Truefer, ansässig in Schwaz (Tirol). Georg Truefer war seit 1635 im Dienste der Fugger als Pfennwerteinkäufer, d. h. als Lebensmittelhändler der Gewerken für die Knappen, und 1638 als Unterkassierer der "Jenbacher Gesellschaft" tätig. Letztere war ein Konsortium, das u. a. die Fugger 1565 als Gegengewicht zum "Staatlichen Handel" gegründet hatten. Truefer scheint sich des öfteren in Bologna aufgehalten zu haben. Als Beleg hierfür sind jene Beiträge in seinem Album Amicorum zu sehen, die dort ausgefertigt wurden. Da einer der Einträge (Bl. 54) "Nobili ac Generoso Georgio Truefer" gewidmet ist, scheint er sich dort weniger zum Studium als aus beruflichen Gründen aufgehalten zu haben. Sein Vater, Ulrich Truefer, war ab 1620 Leiter der Fuggerschen Bergwerksunternehmen. Mit seinem Tod im Jahr 1655 trat Georg seine Nachfolge an. Mit der Übernahme des gesamten Fuggerbesitzes in Tirol durch den Landesfürsten (1657) und der Übergabe des Fuggerhauses in Schwaz an zwei Gläubiger aus Bayern verlor Georg Truefer seine Wohnung im Fuggerhaus. Vgl. zu diesen wenigen biographischen Daten Haslinger, Ferdinand, Das Minkusschlössl. Ein Stück Zeitgeschichte am Schwazer Prichanger, in: Heimat:Blätter. Schwazer Kulturzeitschrift Nr. 94, September 2024, S. 3-12, hier S. 4 f. Aus Truefers gehobener gesellschaftlicher Stellung im heimatlichen Schwaz und hier v. a. aus seiner Tätigkeit im Dienst der Fugger erklärt sich, dass sich in seinem Stammbuch einige Einträge hochstehender Persönlichkeiten finden, darunter von Mitgliedern der Familien Harrach, Auersperg und Ortenburg.Studenten legten sich Stammbücher (Alba Amicorum) bei Antritt ihres Studiums zu, beendeten die Sammeltätigkeit jedoch mit ihrer beruflichen Etablierung. Es gab aber - so auch in unserem Fall - Halter eines Stammbuchs, die beruflich oder aus anderen Gründen zu Reisen und Ortswechseln gezwungen waren. Um Einträge wurden traditionell Höhergestellte und Gleichrangige gebeten, mit denen man lockere Bekanntschaft geschlossen hatte. Traditionell galten die Stammbücher als Mittel, mit den Honoratioren der besuchten Orte in Verbindung zu kommen und diese um Einträge zu bitten. Das Album Amicorum diente somit bei der Herstellung von Netzwerken, die beruflich wichtig waren. Sie dienten daneben auch der Selbstdarstellung ihrer Besitzer (vgl. Bl. 69, dem eigenen Eintrag Georg Truefers aus dem Jahr 1640), die mit Einträgen prominenter Zeitgenossen und/oder kunstvollen Bildbeigaben beeindrucken, ihre wechselnden Aufenthaltsorte dokumentieren wollten. Auch als Beleg für die Zugehörigkeit zu einem bestimmten sozialen Umfeld wurden Stammbücher gerne verwendet.Werkverzeichnis: Inventarklebeetikett mit Nummerierung "2834 / VZZZ"Provenienz: Slg. Dr. Albert Figdor, Wien - seither im Besitz der Familie.

Nikolaus Gysis, zugeschrieben1842 Sklavohory auf Tinos - 1901 MünchenStillleben mit RosenR. u. signiert o. bezeichnet. Rücks. auf Klebezettel Widmung "Künstlerschaft an den Prinzregenten Luitpold von Bayern von Prof. Nikolaus Gysis", hs. Nummer 44 sowie diverse Auktionsetiketten. Öl auf Lwd. auf Karton. 25,7 x 32 cm. Aufgezogen. Rest. Min. besch. Rahmen min. besch. (39 x 45 cm).Dr. Konstantinos Didaskalou, Thessaloniki, bestätigt die Zuschreibung an Nikolaus Gysis auf Basis von Fotografien und würde auf Kunden-Anfrage eine schriftliche Stellungnahme erstellen.Provenienz: Hampel, München, Auktion 4. Dezember 2009, Kat.-Nr. 505. - Privatsammlung.

Emanuel Thomas Peter1799 Jägerndorf /Schlesien - 1873 WienKaiser Franz I. von Österreich(1768 Florenz - 1835 Wien, 1792 bis 1806 als Franz II. letzter Kaiser des Hl. Römischen Reiches, seit 1804 als Franz I. Kaiser von Österreich). Brustbild nach links. R. s. signiert "Em. Peter n. Kraft [= Johann Peter Krafft]". Im Stellrahmen Klebeetikett Privateigentum "H. M. v. W." mit Nummerierung "117d". Aquarell und Deckfarben auf Elfenbein. 3,5 x 2,8 cm (im Hochoval) cm. Mit dünnem Karton hinterlegt. Min. Kratzer links. Rahmen RG 333 (3,7 x 3 cm). In kleinen, mit rotem Samt bezogenen Stellrahmen eingesetzt. Besch.In erster Ehe war der Kaiser mit Prinzessin Elisabeth Wilhelmina von Württemberg (1767 Treptow - 1790 Wien) verheiratet. Seine zweite Ehe ging er noch 1790 mit seiner Cousine Prinzessin Maria Theresia von Neapel-Sizilien (1772 Neapel - 1807 Wien) ein.EU-Vermarktungsgenehmigung vorliegend. Für den Export in Länder außerhalb des EU-Binnenmarktes ist eine CITES Genehmigung erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird. Provenienz: Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Faija (wohl Guglielmo Faija, 1803 Palermo - nach 1861) nach 1857Briefbeschwerer (presse-papier) mit Bildnis von Maria Amalie (Marie-Amélie) d'Orléans, Prinzessin von Bourbon-Sizilien(1782 Neapel - 1866 Claremont House, Esher, Surrey, 1830-1848 Königin der Franzosen). R. s. signiert "Faija cop.". Aquarell und Deckfarben auf Elfenbein. Im Hochoval BA 7 x 5,7 cm. Briefbeschwerer (weißer Marmor mit Messinghenkel): 9,5 x 14 x 5 cm cm. Messingrahmen (8 x 6,5 cm) mit Bezeichnung "souvenir de ta vielle mère qui laime tant".Dabei: Mit grünem Leder bezogenes Originaletui. Gebrauchsspuren.Kopie nach dem Porträt von Ary Scheffer (1857) im Musée Condé, Schloss Chantilly (Inv.-Nr. PE 447). Prinzessin Maria Amalia (Marie-Amélie), Tochter Königs Ferdinand I. beider Sizilien und seiner Gemahlin Maria Karolina, Erzherzogin von Österreich, heiratete im Jahre 1809 Louis Philippe d'Orléans (1773 Paris - 1850 Claremont House, Esher, Surrey), von 1830-1848 König der Franzosen. Der Briefbeschwerer war ein Geschenk an ihre Tochter Prinzessin Clémentine d'Orléans (1817-1897), seit 1843 mit Herzog August von Sachsen-Coburg-Koháry verheiratet. Die Miniatur konnte bei der Bearbeitung nicht ausgerahmt werden.EU-Vermarktungsgenehmigung vorliegend. Für den Export in Länder außerhalb des EU-Binnenmarktes ist eine CITES Genehmigung erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird. Provenienz: Marie-Amelie, geb. Prinzessin von Bourbon-Parma (1782-1866), an Clémentine, geb. Prinzessin von Orléans (1817-1907), an Sohn Zar Ferdinand I von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Monogrammist M.Ende 19./20. Jh.Bildnis eines Mädchens als KleinkindBrustbild nach rechts. Wolkenfond. R. u. monogrammiert "M". Aquarell und Deckfarben auf Elfenbein. 4 x 3,2 cm (im Hochoval) cm. Mit Papier hinterklebt. Verg. Messingrahmen (5 x 4,2 cm), in mit braunrotem Samt bezogenes Passepartout eingesetzt. Etui Mayer & Pierson, 3 boulevard des Capucines, Paris, nicht zugehörig.EU-Vermarktungsgenehmigung vorliegend. Für den Export in Länder außerhalb des EU-Binnenmarktes ist eine CITES Genehmigung erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird. Provenienz: Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

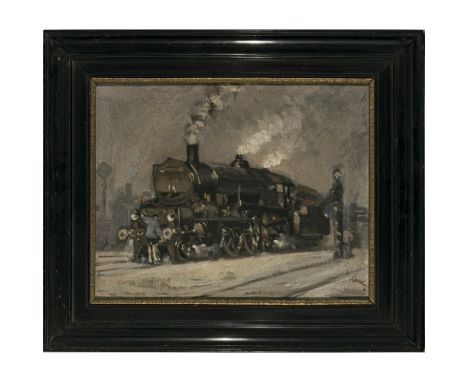

Jaroslav Ronek1892 Prag - 1962 ebendaDampflokomotive im BahnhofR. u. signiert. Öl auf Lwd. 40 x 50 cm. Rest. Besch. Rahmen min. besch. (55 x 65 cm).Dabei: "Dampflokomotive". Aquatintaradierung. R. u. undeutl. signiert, l. u. Ex.-Nr. 14/150. BA. 46,5 x 51 cm, Min. besch. Rahmen min. besch. (51 x 56 cm). Nicht ausgerahmt.Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Monogrammist I. Z. Mitte 19. Jh.Kaiser Franz Joseph I. von Österreich(1830 Schloss Schönbrunn - 1916 ebenda). Brustbild leicht nach links, den Kopf nach rechts gewandt. R. s. monogrammiert "I. Z.". Email auf Metall. 2,8 x 2,2 cm (im Hochoval) cm. Min. Farbverluste.Provenienz: Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

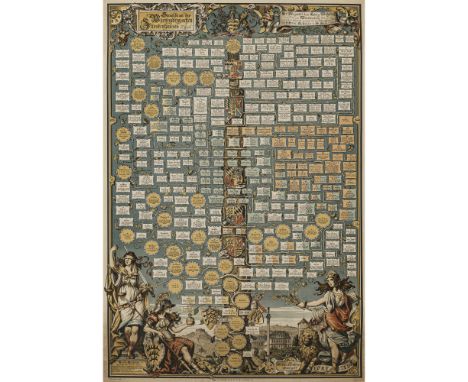

Adolf Stattmann1867 Stuttgart - vor 1937Stammbäume der Familie Württemberg2 großformatige farbige Stammbäume und eine Stammtafel. Stammbäume r. u. in Stein monogrammiert AS (ligiert) und datiert 1908. Lithographie auf Papier, auf Leinwand aufgezogen. 160 x 120 bzw. 157,5 x 118 cm, Stammtafel 111 x 78 cm. Auf Leinwand aufgezogen. Gebräunt und tlw. knittrig. Rest.Die beiden Stammbäume herausgegeben durch den Commissions-Verlag u. Druck von Carl Ebner, Kunstanstalt Stuttgart. Die Stammtafel ist durch Adam Gatternicht in der Kunstanstalt Gatternicht in Stuttgart 1895 herausgegeben worden und ist an oberer und unterer Kante mit einer Metallschiene versehen. Eine weitere bekannte Version der Stammtafel findet sich im Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Sigmaringen, FAS PA St Nr. 29.Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Deutsch oder Österreichisch 2. Hälfte 18. Jh.Erherzog Maximilian Franz von Österreich, Erzbischof und Kurfürst von Köln, Fürstbischof von Münster(1756 Wien - 1801 ebenda). Hüftbild nach links. Rücks. Klebeetikett mit Nummer 434. Aquarell und Deckfarben auf Elfenbein. 5,1 x 3,9 cm (im Hochoval) cm. Mit Papier hinterlegt. Min. besch., min. Bereibung r. u.. Messingrahmen (5,4 x 4,3 cm) min. besch.Dabei: Älterer Pappanhänger mit hs. Nummer 434EU-Vermarktungsgenehmigung vorliegend. Für den Export in Länder außerhalb des EU-Binnenmarktes ist eine CITES Genehmigung erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird. Provenienz: Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Unbekannt Um 1920Küstenlandschaft - Moschee - Stadt am WasserDrei Gemälde. R. u. bzw. l. u. undeutlich signiert. Rücks. Etiketten Erbschaft "Hzgin. Nadejda v. Württ. " mit Nrn. 317 bzw. 322, sowie Etiketten "Privat-Eigentum Hzgin. N. v. Württemberg" mit Nrn. 25 bzw. 162. Ein Gemälde mit Stempel Schlossverwaltung Lindach. Öl auf Karton bzw. Lwd. BA. 17 x 18 cm, 45,5 x 31,5 cm bzw. 33,5 x 31,5 cm. Tlw. besch. Rahmen tlw. besch. (39,5 x 26,5 cm, 49 x 35 cm bzw. 38,5 x 36,5 cm).Provenienz: Herzogin Nadejda von Württemberg (1899-1958). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Hl. BarbaraLux Maurus (um 1470 Kempten - bekannt bis 1527), um 1510Linde, rückseitig gehöhlt. R. Hand erg. Barockzeitliche polychrome Fassung übergangen. H. 100 cm.Die Heilige mit vorgestelltem linken Bein in leichter Rechtswendung auf ihr Attribut, den Turm, gestützt, die Rechte erhoben. Enganliegendes Kleid mit Zierborten, der um den Körper gezogene Umhang mit kleinteiliger Faltengliederung.Albrecht Miller erkannte die Skulptur 1969 als Werk des Allgäuer Bildhauers Lux Maurus: Sie weist das für Maurus charakteristische Faltenwerk mit "in aneinander gereihte(n), kristallinisch harte(n) Dreiecksflächen" auf (Miller, S. 25). Literatur: Schmitt, Otto / Swarzenski, Georg (Hrsg.), Meisterwerke der Bildhauerkunst in Frankfurter Privatbesitz. Band I: Deutsche und Französische Plastik des Mittelalters. Frankfurt am Main 1921, S. 31 Nr. 159 (mit Abb.) - Miller, Albrecht, Allgäuer Bildschnitzer der Spätgotik. Kempten 1969, S. 54 Nr. 164.Provenienz: 1921 Frankfurter Privatbesitz - norddeutsche Privatsammlung.

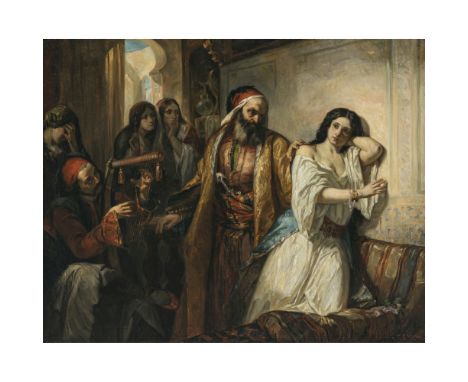

Charles Louis Lucien Muller, zugeschrieben1815 Paris - 1892 ebenda"La Folie dHaydée"Haydée, die Tochter des Piraten Lambro, erinnert sich beim Klang der Harfe an die Liebe (Lord Byron, Don Juan, 4. Gesang). R. u. signiert. Öl auf Lwd. 120 x 149 cm. Rest. Craquelé. Min. besch. Rahmen min. besch. (156 x 186 cm).Nach dem Gemälde im Palais Beaux-Arts, Lille, Inv.-Nr. P 502.Provenienz: Europäische Privatsammlung.

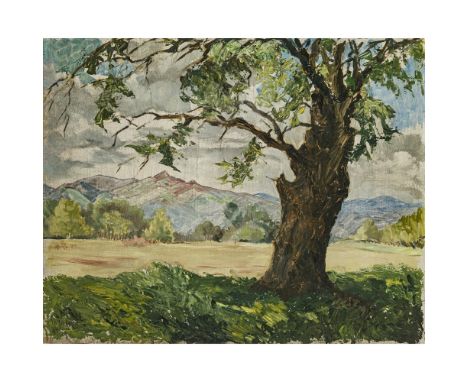

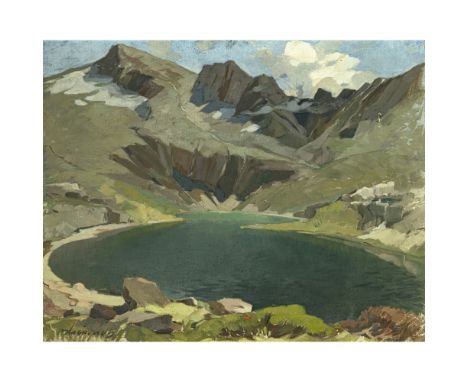

Unbekannt Ende 19. Jh. / 1. Viertel 20. Jh.Hügelige Landschaft - GebirgsseeZwei Gemälde. R. u. signiert "Gehl L.(?)" und (18)93 datiert bzw. l. u. undeutlich signiert. Ein Gemälde rücks. auf dem Keilrahmen Stempel Schlossverwaltung Lindach. Öl auf Lwd. 60 x 76 cm bzw. 75,5 x 95 cm. Min. besch. Rahmen besch. (66 x 81,5 cm bzw. 82,5 x 102,5 cm).Provenienz: Herzogin Nadejda von Württemberg (1899-1958). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

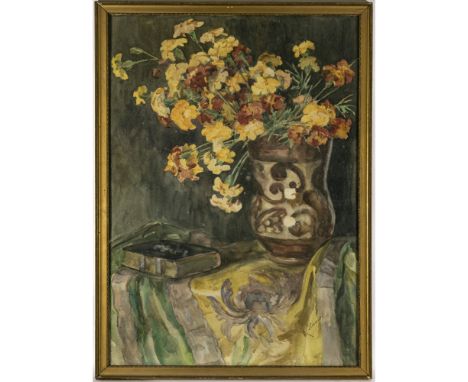

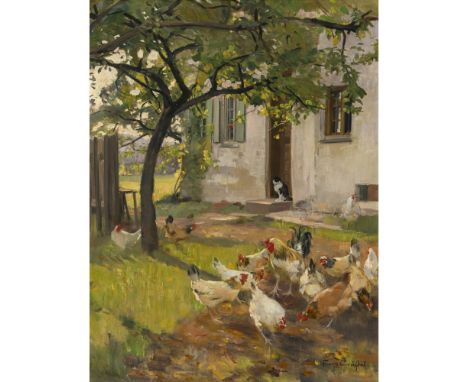

Addelheid Scholl u. a.geb. 1865BlumenstilllebenDrei Gemälde. Ein Gemälde r. u. signiert und 1911 datiert. Ein Gemälde rücks. bezeichnet "Herzogin Nadejda von Württemberg (...) Privat-Eigentum". Öl auf Karton bzw. Lwd. auf Karton. 47 x 34 cm, 57 x 47 cm bzw. 31 x 37 cm. Tlw. rest., besch. Rahmen tlw. besch. (52 x 38 cm, 54 x 63 cm bzw. 34 x 41 cm).Provenienz: Herzogin Nadejda von Württemberg (1899-1958). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Maxime David und Daniel Saint, 1778 St. Lô/Manche - 1847 ebenda1798 Châlons-sur-Marne - 1870 ParisMaria Amalia (Marie-Amélie) und Louis-Philippe d'OrléansZwei Miniaturen. Brustbilder nach rechts bzw. links. R. u. signiert "M. Maxime" bzw. r. u. signiert "Saint". Aquarell und Deckfarben auf Elfenbein. Je BA 3,5 x 2,2 cm (im Hochoval) cm. Messingrahmen (3,8 x 2,6 cm) min. besch.Die Miniaturen konnten zur Bearbeitung nicht ausgerahmt werden.EU-Vermarktungsgenehmigung vorliegend. Für den Export in Länder außerhalb des EU-Binnenmarktes ist eine CITES Genehmigung erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird. Provenienz: Clémentine, geb. Prinzessin von Orléans (1817-1907), an Sohn Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

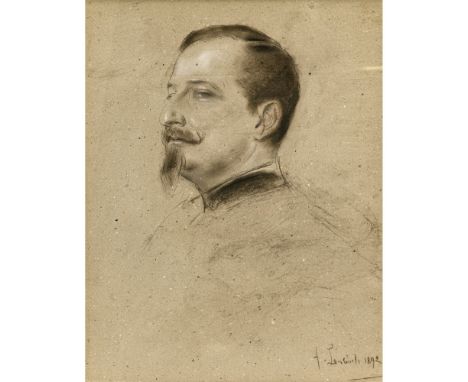

Verschiedene Künstler Anfang 20. Jh.Bildnisse - LandschaftenSechs Aquarelle, Zeichnungen, Mischtechniken. Tlw. signiert und datiert 1901/2. Rücks. Etiketten "H. R. v. W." und "Otto Freyer, Stuttgart" bzw. ein Bildnis mit Etikett "H. M. v. W.". BA. ca. 17 x 27 cm bzw. 45 x 33 cm. Rahmen min. besch. (35 x 47 cm bzw. 50,5 x 39 cm).Nicht ausgerahmt.Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Unbekannt 1. Drittel 20. Jh.Winterlandschaft mit Pferdefuhrwerk - Berglandschaft mit blühendem BaumZwei Graphiken. Jew. r. u. undeutlich signiert, ein Blatt in der Platte monogrammiert und 1927 datiert. Rücks. Etiketten "Erbschaft Hzg. Albrecht Eugen v. Württ. Nr. 340", "Bruno Wenzel, Breslau" und Stempel Schlossverwaltung Lindach bzw. Etikett "Wilh. Weber, Stuttgart. BA. 37,5 x 49,5 cm bzw. 30 x 35 cm. Tlw. fleckig. Rahmen min. besch. (52 x 62 cm bzw. 32 x 37 cm).Nicht ausgerahmt.Provenienz: Albrecht Eugen Herzog von Württemberg (1895-1954) Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

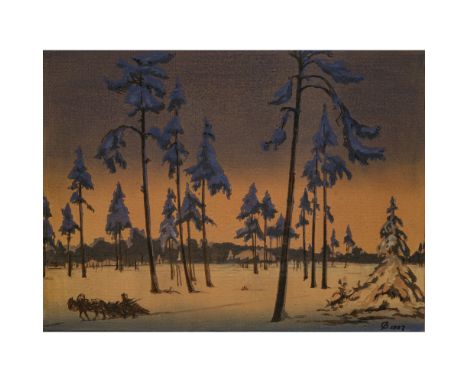

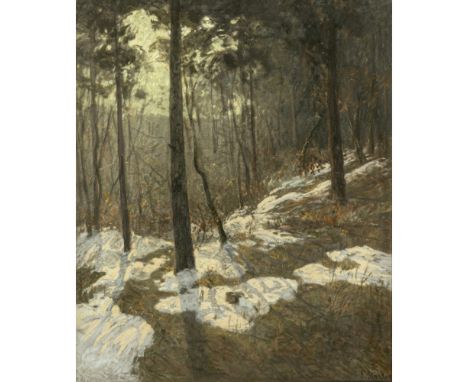

Erwin Starker1872 Stuttgart - 1938 ebendaWaldlandschaft im SchneeR. u. signiert. Rücks. Etiketten "Louis Rath, Stuttgart", "Erbschaft Hzg. Albrecht Eugen v.Württ. Nr. 92". Pastell. 74 x 60 cm. Rahmen min. besch. (95 x 82,5 cm).Nicht ausgerahmt.Provenienz: Albrecht Eugen Herzog von Württemberg (1895-1954). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Veronika Maria Herwegen-Manini1851 München - 1931 Malcesine am GardaseeBlick vom Posillipo auf die Bucht von Neapel und den VesuvR. u. signiert. Öl auf Lwd. 92 x 249,5 cm. Doubliert. Rest. Rahmen (111,5 x 267,5 cm).Die Künstlerin war die Tochter von Peter Herwegen (1814-1893), der 1851 einer der Mitbegründer des Münchner Kunstgewerbevereins war. Veronika Maria Herwegen wurde Schülerin von Wilhelm Lindenschmit d. J. Als Malerin spezialisierte sie sich auf Veduten v. a. italienischer Städte, die sie bereits sehr früh bereiste. Von 1879 bis 1897 beteiligte sie sich an den Ausstellungen im Glaspalast. 1896 heiratete sich ein Mitglied der italienischen Familie Manini und lebte seitdem hauptsächlich in Malcesine. Vgl. Boetticher, Friedrich von, Malerwerke des Neunzehnten Jahrhunderts. Bd. I, 2. Leipzig 1941 (Reprint), S. 514, Nr. 15: "Posilippo bei Neapel". Ein Gemälde, das die Künstlerin 1890 auf der Bremer Allgemeinen Kunstausstellung zeigte. Möglicherweise mit dem vorliegenden kapitalen Gemälde identisch.

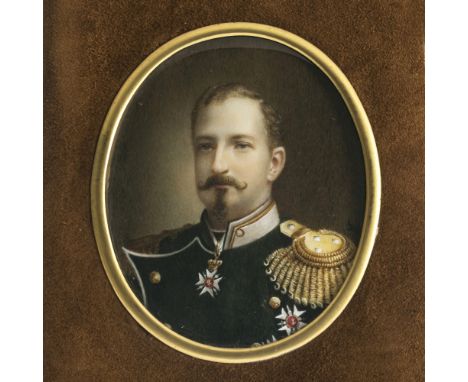

Unbekannter Monogrammist Mitte der 1890er JahreFerdinand I. von Bulgarien, Herzog von Sachsen-Coburg-Koháry(1861 Wien - 1948 Coburg). R. s. nicht identifizierbares Monogramm. Aquarell und Deckfarben auf Elfenbein. BA 7,8 x 5,9 cm (im Hochoval) cm. Messingrahmen (8,2 x 6,6 cm), in mit braunem Leder bezogenen Stellrahmen montiert.Ferdinand wurde als Sohn von Herzog August von Sachsen-Coburg-Koháry (1818-1881) und seiner Gemahlin Prinzessin Clémentine d'Orléans (1817-1907) geboren. Er war ab 1887 Knjaz (Fürst) und von 1908 bis 1918 Zar von Bulgarien. 1893 heiratete er Prinzessin Marie Louise von Bourbon-Parma (1870 Rom - 1899 Sofia). Der Ehe entstammten vier Kinder, darunter Prinzessin Nadejda (1899-1958), die Mutter Herzog Alexanders von Württemberg. Die Miniatur konnte zur Bearbeitung nicht ausgerahmt werden.EU-Vermarktungsgenehmigung vorliegend. Für den Export in Länder außerhalb des EU-Binnenmarktes ist eine CITES Genehmigung erforderlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird. Provenienz: Zar Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

-

297893 item(s)/page