We found 137173 price guide item(s) matching your search

There are 137173 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

137173 item(s)/page

Braunschweiger LeuchterpaarSilber. Quadratisch fassonierter Fuß mit gerundeten Ecken; der kantig gegliederte Balusterschaft mit vasenförmiger Tülle. Marken: BZ Braunschweig mit Ältermannszeichen K für 1735 - 1768, MZ Gottfried Johann Boden (1709 - 1739, Spies Nr. 529a). H 19,7 cm, Gewicht 625 g.Braunschweig, Gottfried Johan Boden, 1735 - 1739.

Warschauer LeuchterpaarSilber. Auf quadratischer Plinthe und rundem Fuß mit Palmettfries der glatte konische Säulenschaft mit vasenförmiger Tülle. Marken: Lötigkeitsstempel 12, MZ K. Lilpop Sukcessorowie (Karol Lilpop Nachfolger, Warschau 1834 - 1838). H 26,5cm, Gewicht 877 g.Warschau, Karol Lilpop, um 1830.Bei dem Meisterzeichen "K. Lilpop Nachfolger" handelt es sich um eine Werkstattmarke, die von Jakub Marcińczyk, einem Verwandten Karol Lilpops, nach dessen Tod 1834 bis zur vollständigen Schließung der Werkstatt 1838 verwendet wurde, um noch vorhandene Arbeiten Lilpops zu verkaufen.

Seltene Terrine aus einem Service mit goldenem ZwiebelmusterPorzellan, unterglasurblauer Dekor, gold überradiert. Auf ovalem Grundriss und eingeschnürtem Fuß, die Wandung fassoniert und godroniert, zwei vergoldete Widderkopfhandhaben. Der zugehörige Haubendeckel mit hohem, profilierten und mehrfach eingezogenem Knauf. Die gesamte Wandung reich verziert mit unterglasurblauem und gold überradiertem Zwiebelmusterdekor. Unglasierter abgestrichener Boden, Blaumarke Schwerter mit K innen, unterseitig schwarze Inventarnummer "151.". Feiner Riss in Wandung und Boden, kleine Brandrisse an den Henkelansätzen. Mit Deckel H 26,2, Terrine B 26,5 cm.Meissen, um 1733/35, die Vergoldung Augsburg, Werkstatt Abraham und Bartholomäus Seuter, zugeschrieben, um 1740.Die seltene Terrine, von der nur ein zweites Exemplar bekannt ist, stammt vermutlich aus einem Service für das Schloss Seehof in Memmelsdorf, welches durch den Fürstbischof von Bamberg, Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim (1674 - 1746) oder seinen Nachfolger Johann Philipp Anton von und zu Frankenstein (1695 - 1753) in Auftrag gegeben wurde. Zweifelsfreie Belege hierfür fehlen jedoch in den Archivalien des Schlosses (nach freundlicher Aussage von Dr. Karnatz, zuständiger Referent der Bayerischen Schlösserverwaltung). Die Zuschreibung bleibt demnach bis heute spekulativ.ProvenienzSammlung Dr. Max Fahrländer, Basel-Riehen.Schweizer Privatbesitz, Winterthur.Süddeutscher Adelsbesitz.LiteraturVgl. Ducret, Meissner Porzellan bemalt in Augsburg, 1718 bis um 1750, Bd. I, Braunschweig 1971, Abb. 338, S. 251, wohl die zweite Terrine aus dem Service.Ein weiterer Teller abgebildet bei Hell/Miedtank, Zwiebelmuster. Von den Anfängen bis heute, Dresden 2018, Kat.Nr. 30.

Prächtiger Walzenkrug mit Lotus und ChrysanthemePorzellan, unterglasurblauer Dekor, Zinndeckel (später). Zylindrisch mit breitem Bandhenkel und eingezogenem Lippenrand. Fein gemalter, umlaufender chinoiser Blumendekor um einen Lochfelsen, um den Rand eine breite vegetabile Bordüre sowie auf dem Henkelrücken eine Girlande indianischer Blumen. Unglasierter abgestrichener Boden, Blaumarke Schwerter mit K unterhalb des Henkelansatzes. Kurzer vertikaler brandbedingter Riss im unteren Henkelansatz, Kratzer. Mit Deckel H 25, ohne Deckel H 20,5 cm.Meissen, um 1740 - 50, der Dekor Johann David Kretzschmar oder Peter Kolmberger, zuzuschreiben.ProvenienzRheinische Privatsammlung.AusstellungenCouven-Museum Aachen 30. Juni bis 30. September 2001.LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster 2001.LiteraturAbgebildet bei Schneider (Hg), "Kobaltblau" Meißener Porzellan des 18. Jahrhunderts aus einer rheinischen Privatsammlung, Aachen 2001, Kat.Nr. 30.Zum Dekor s. Kat. Meissner Blaumalerei, Leipzig-München 1989, Nr. 88.

Terrine mit seltenen unterglasurblauen ChinoiserienPorzellan, unterglasurblauer Dekor. Auf ovalem Grundriss, mit zugehörigem gestuftem Haubendeckel mit Rocaillenknauf. Zwei Blattrocaillen als Griffe. Deckel und beide Wandungen dekoriert mit zweifigurigen Chinesenszenen, stereotyp gerahmt: links Felsen, rechts Architektur, oben die hängenden Zweige einer Weide. Um den Deckelrand eine Gitterbordüre mit indianischen Blütenzweigen. Unglasierter und abgestrichener Boden. Blaumarke Schwerter mit Punkt und K innen in der Terrine. Kleiner restaurierter Chip am Terrinenrand. Mit Deckel H 15, B 27, T 14,7 cm.Meissen, um 1760 - 1774, der Dekor u.a. Peter Kolmberger und Johann-Carl Möbius, zugeschrieben.ProvenienzRheinische Privatsammlung.AusstellungenCouven-Museum Aachen 30. Juni bis 30. September 2001.LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster 2001.LiteraturAbgebildet bei Schneider (Hg), "Kobaltblau" Meißener Porzellan des 18. Jahrhunderts aus einer rheinischen Privatsammlung, Aachen 2001, Kat.Nr. 2, sowie bei Reiff, Unterglasurblaue Chinoiserien nach Höroldt-Vorlagen, in: Keramos 111/86, S. 25, hier auch weitere Informationen zu dem Service mit unterglasurblauen Chinoiserien, S. 19 ff., sowie bei v. Barsewisch, Unterglasurblaue Malerei, in: Keramos 121/1988, Abb. 120 ff, S. 84 ff., hier auch eine zweite Terrine aus dem Service, Abb. 120, S. 84.

Terrine mit seltenen unterglasurblauen ChinoiserienPorzellan, unterglasurblauer Dekor. Kugelsegmentform auf rundem Grundriss, mit zugehörigem Haubendeckel mit Rocaillenknauf. Zwei reliefierte C-Henkel. Deckel und beide Wandungen dekoriert mit zweifigurigen Chinesenszenen, stereotyp gerahmt: links Felsen, rechts Architektur, oben die hängenden Zweige einer Weide. Um den Deckelrand eine Gitterbordüre mit indianischen Blütenzweigen. Blaumarke Schwerter mit Punkt und K, Pressnummer 32. Eine Blattspitze des Rocaillenknaufs restauriert, unauffällige Brandrisse in der Wölbung des Deckels, der untere Ansatz eines Griffs wieder angefügt/retuschiert. Mit Deckel H 14, D 22,7 cm.Meissen, um 1760 - 1774, der Dekor u.a. Peter Kolmberger und Johann-Carl Möbius, zugeschrieben.ProvenienzRheinische Privatsammlung.AusstellungenCouven-Museum Aachen 30. Juni bis 30. September 2001.LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster 2001.LiteraturAbgebildet bei Schneider (Hg), "Kobaltblau" Meißener Porzellan des 18. Jahrhunderts aus einer rheinischen Privatsammlung, Aachen 2001, Kat.Nr. 1, sowie Reiff, Unterglasurblaue Chinoiserien nach Höroldt-Vorlagen, in: Keramos 111/86, S. 25, hier auch weitere Informationen zu dem Service mit unterglasurblauen Chinoiserien, S. 19 ff., sowie bei v. Barsewisch, Unterglasurblaue Malerei, in: Keramos 121/1988, Abb. 120 ff, S. 84 ff., hier auch eine zweite Terrine aus dem Service, Abb. 122, S. 88.

Zwei Butterdosen mit seltenen unterglasurblauen ChinoiserienPorzellan, unterglasurblauer Dekor. Niedrige Fassform, mit zugehörigem Deckel und Artischockenknauf. Dekoriert mit zwei Chinesenfiguren, stereotyp gerahmt: links Felsen, rechts Architektur, oben die hängenden Zweige einer Weide. Um die Wandungen Bäume, Sträucher, Balustraden und Pagoden. Unglasierter abgestrichener Boden mit Pressnummer 5, Blaumarke Schwerter mit K im Doseninnern. Ein Deckel beidseitig mit krakelierter Glasur. H 6 und 7, D beide 11 cm.Meissen, um 1760 - 1774, der Dekor u.a. Peter Kolmberger und Johann-Carl Möbius, zugeschrieben.ProvenienzRheinische Privatsammlung.AusstellungenCouven-Museum Aachen 30. Juni bis 30. September 2001.LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster 2001.LiteraturBeide Dosen abgebildet bei Schneider (Hg), "Kobaltblau" Meißener Porzellan des 18. Jahrhunderts aus einer rheinischen Privatsammlung, Aachen 2001, Kat.Nr. 24.Zu der Geschichte des Services s.a. Hermann Reiff, Unterglasurblaue Chinoiserien nach Höroldt-Vorlagen, in: Keramos 111/86, S. 19 ff., sowie v. Barsewisch, Unterglasurblaue Malerei, in: Keramos 121/1988, Abb. 120 ff, S. 84 ff.S.a. v. Barsewisch, Unterglasurblaue Malerei, in: Keramos 121/1988, Abb. 130, S. 90.

Zwei BourdalousPorzellan, unterglasurblauer Dekor. Nachttöpfe für Damen in länglicher, gebauchter Form mit jeweils einem reliefierten Griff. Bemalt mit indianischen bzw. "Deutschen Blumen". Blaumarke Schwerter, ein Topf mit Stern und I., der zweite mit K. Ein kleiner Randchip. H 8 und 9,5, L ca. 24,5 cm.Meissen, um 1750 - 60.ProvenienzRheinische Privatsammlung.LiteraturEin Topf abgebildet bei Schneider (Hg), "Kobaltblau" Meißener Porzellan des 18. Jahrhunderts aus einer rheinischen Privatsammlung, Aachen 2001, Kat.Nr. 40.Ein gleiches Paar Bourdalous bei v. Barsewisch, Unterglasurblaue Malerei, in: Keramos 121/1988, Abb. 49.

Zwölf Teile aus einem Teeservice mit LotosdekorPorzellan, unterglasurblauer Dekor. Vier große Koppchen und zugehörige UT, ein kleines Koppchen mit zugehöriger UT, eine Zuckerdose und eine Milchkanne, beide mit den entsprechenden Deckeln. Blattförmige Godronen, die Lippenränder der Koppchen geschweift geschnitten. In den Fonds und auf den Godronen stilisierte Lotosblüten, um die Ränder Gitterbordüren und dreidimensionales Flechtwerk. Blaumarke Schwerter, Kanne mit B, Zuckerdose und kleines Koppchen mit K, Drehernummern 7, 52 und 53. Klammerrestaurierung an einem großen Koppchen und der UT, ein weiteres Koppchen und UT mit Rissen, Chip am Ausguss der Kanne und am Lippenrand eines dritten Koppchens. Kanne H 12 cm.Meissen, 1740er Jahre.ProvenienzRheinische Privatsammlung.LiteraturWeitere Teile aus dem Service bei v. Barsewisch, Unterglasurblaue Malerei, in: Keramos 121/1988, Abb. 10.

Paar Koppchen und Unterschalen mit WeinreliefBöttgerporzellan mit leicht grünlich schimmernder, stellenweise opaker Glasur. Dünnwandige Gefäße, auf den Außenseiten belegt mit Blatt- und Traubenzweigen. Ohne Marke, Dreherzeichen K und C. Kleine Randchips. Koppchen H 3,9 bzw. 4,1, UT D 12,1 cm.Meissen, um 1710 - 20.

ANTON FAISTAUER (St. Martin bei Lofer 1887 - 1930 Wien) Plakatentwurf zur österr. Ausst. in der Liljevachs Kunsthalle 1917 Pastell/Papier, 27,5 x 21 cmProvenienz: Sammlung Gusel, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 1.500 - 3.000 Österreichischer Maler des 20. Jahrhunderts. Gilt als bedeutendster Salzburger Maler der Moderne. 1904 bis 1906 an der privaten Malschule von R. Scheffers, 1906 bis 1909 an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Alois Delug und Christian Griepenkerl. 1909 gemeinsam mit Egon Schiele, Anton Kolig, Robin Christian Andersen und Franz Wiegele Gründung der Neukunstgruppe. Ausstellungen im Kunstsalon Pisko, in Budapest, München und in Wien im Hagenbund. 1913 Heirat mit der Schwester von Robin Christian Andersen, im gleichen Jahr Ausstellung in der Galerie Miehtke. 1919 in Salzburg mit Felix A. Harta Gründung der Künstlergruppe Wassermann. Gestaltung der Fresken für das Salzburger Festspielhaus. Intensive Auseinandersetzung mit den Werken von Paul Cezanne, Entwicklung eines gemäßigten Expressionismus. Schuf v.a. Landschaften, Stillleben und Porträts. Gestaltete das Plakat für die Ausstellung österreichischer Kunst 1917 in der Liljevalchs Kunsthalle in Stockholm, Schweden. Stellte dort neben Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka und Anton Hanak als Hauptvertreter der österreichischen Moeder aus. Der Entwurf zeigt eine vereinfachte Version eines Porträts seiner Frau Ida. Ende August 1917 brachte eine mehrtätige Zugreise sechs Reisende aus Wien in die Hauptstadt des neutralen Schweden, Tummelplatz von Agenten, Reformern und Revolutionären und wenige Wochen zuvor Schauplatz der wirkungslos gebliebenen Friedenskonferenz der Zweiten Internationalen. Die Reisegruppe bestand aus maßgeblichen Protagonisten des österreichischen Kunstbetriebs: Albin Egger-Lienz, Anton Faistauer, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Egon Schiele und Anton Hanak. Unter Anleitung des Architekten Josef Hoffmann arbeiteten die Künstler vom 3. bis 6. September am Aufbau der aus ca. 650 Exponaten bestehenden „Österrikisk Konstutställning“, deren Eröffnung für den 8. September in der neuen Liljevalchs Konsthall für zeitgenössische Kunst anberaumt und Teil einer „Österreichischen Woche“, mit Lesungen, Konzerten und Modeschauen, war. Diese weitgehend vergessene Charmeoffensive der Regierung des jungen Kaisers Karl sollte zeigen, dass Österreich trotz des Krieges nichts von seiner kreativen Kraft verloren hatte. Organisiert wurde die Propagandaschau von Karl Bittner, Handelsattaché der österreichisch-ungarischen Gesandtschaft, ursprünglich nicht im Auftrag des k. u. k. Ministeriums des Äußern, sondern des k. u. k. Kriegsministeriums, bzw. des Kriegspressequartiers. Organisation und Auswahl der Kunstwerke wurden Josef Hoffmann übertragen. Nach anfänglichem Kompetenzgerangel zwischen zivilen und militärischen Behörden wurde auf Vermittlung Bittners das Projekt schließlich komplett in zivile Hände übergeben. Um sein Gesicht zu wahren, schob das Kriegsministerium als angeblichen Grund die vielbeschworene österreichisch-ungarische Parität vor. Mit der Gestaltung des Ausstellungsplakats wurde Anton Faistauer betraut. Die endgültige Version, eine Lithografie, zeigt eine junge Frau im hochgeschlossenen Kleid, sitzend, im Halbprofil, die Hände locker auf ihre Oberschenkel gelegt. Sie blickt ernst, aber selbstbewusst. Faistauers Entwurf kommt dem Endergebnis schon sehr nahe; außer dass das Kleid blau ist statt rot und die Frau den Kopf noch schüchtern neigt. Den schwedischen Text hat Faistauer im Entwurf noch nicht vollständig im Griff. Er bringt schlicht nicht alle Buchstaben von „ÖSTERRIKISK KONSTUTSTÄLLNING i Liljevachs-Konsthall“ unter. Das Wort „SEPTEMBER“ hat er verwischt und somit bereits zum endgültigen „SEPT“ korrigiert. Die täglichen Öffnungszeiten werden sich noch auf „10 – 4“ Uhr verkürzen. In der bürgerlichen Schlichtheit der sitzenden Frauenfigur und des Plakatentwurfs insgesamt drückt sich exemplarisch der im vorletzten Kriegsjahr sich immer mehr abzeichnende Konflikt zwischen Zivilgesellschaft und Militärmacht aus sowie die Friedenssehnsucht der vom Krieg bedrängten Bevölkerung. Faistauers Pastellzeichnung ist ein faszinierendes historisches Dokument dieser kaum bekannten kulturpolitischen Großoffensive des schwankenden Kaiserreichs.

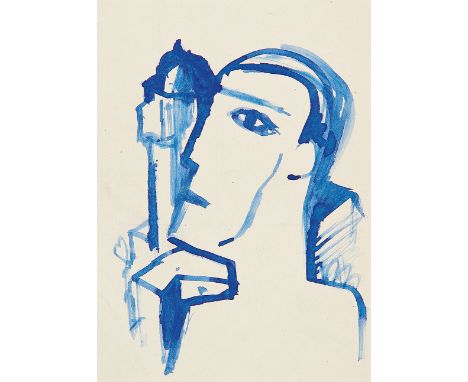

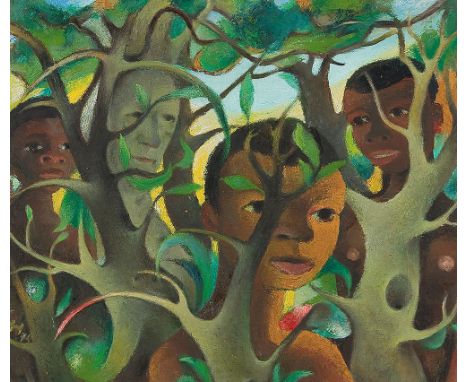

CARRY HAUSER* (Wien 1895 - 1985 Rekawinkel) Blauer Kopf Tusche, laviert/Papier, 14,9 x 10,5 cm abgebildet in Carry Hauser 2018, S. 34, Nr. 105Provenienz: Nachlass des Künstlers, Kunsthandel WidderSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 800 Österreichischer Maler, Bühnenbildner, Dichter, Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Studierte an der Kunstgewerbeschule in Wien bei Alfred Roller, Oskar Strnad, Anton von Kenner und Adolf Michael Boehm. Zog 1914 als Freiwilliger in den Erten Weltkrieg, kehrte als Pazifist zurück. Befreundet mit Franz Theodor Csokor und gefördert von Arthur Roessler. Mitglied in der Künstlergruppe Freie Bewegung und 1925 bis 1938 Mitglied im Hagenbund. Lebte zeitweise in Passau, gemeinsam mit Georg Philipp Wörlen, Reinhard Hilker, Fritz Fuhrken und Franz Bronstert in der Künstlergruppe Der Fels. Ab 1922 verheiratet mit der Altphilologin Gertrude Herzog-Hauser. Während des Zweiten Weltkrieges im Exil in der Schweiz, Frau und Sohn flohen in die Niederlande. Ab 1947 wieder in Wien am kulturellen Wiederaufbau beteiligt. Generalsekretär und Vizepräsident des P.E.N. Clubs, Ehrenpräsident des Neuen Hagenbundes. Stilistische Entwicklung von der klassischen, akademischen Ausbildung über den frühen Expressionismus hin zur Neuen Sachlichkeit. Themen wie Liebe, Tod, Eros, narrative Darstellungen, religiöse Themen. Ab Mitte der 1960er Jahre Reisen nach Afrika, vermehrt afrikanische Motive. Kindheit und Jugendjahre in Wien Carry Hauser wird als Karl Maria Hauser am 16. Februar 1895 in Wien geboren. Sein Vater ist Beamter im Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Äußeren, seine Mutter Maria Hauser, geb. Linke, die Tochter eines mährischen Gutsbesitzers. Carry Hauser und sein um drei Jahre älterer Bruder Heinz werden von der Mutter, einer Lehrerin, zunächst zu Hause unterrichtet. Hauser wächst in einem kunstinteressierten Umfeld des Wiener Bildungsbürgertums, mit häufigen Theater- und Ausstellungsbesuchen, auf. Von 1905 bis 1910 besucht er das Schottengymnasium in Wien und wechselt danach für zwei Jahre an die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt. Parallel absolviert er an der Kunstgewerbeschule einen Abendkurs für ornamentale Formenlehre bei Franz Cˇižek. Kunstgewerbeschule, Erster Weltkrieg und die Zeit danach Ab 1912 besucht Carry Hauser für zwei Jahre die Kunstgewerbeschule, zuerst die Klasse für Allgemeine Formenlehre bei Oskar Strnad und im zweiten Jahr die Klasse für Naturstudium bei Adolf Böhm. Während dieser Zeit erhält er in der Allgemeinen Abteilung unter der Leitung von Alfred Roller eine grundlegende künstlerische Ausbildung, die von einem ausgedehnten praktischen Werkstattunterricht, mit unterschiedlichsten Techniken, geprägt ist. Zudem besucht er den Abendakt bei Oskar Kokoschka, die Klasse für Aktstudium bei Anton von Kenner, die Ornamentale Formenlehre bei Franz Cˇižek und Schrift und Heraldik bei Rudolf von Larisch. Im November 1914 erfolgt sein frühzeitiger Austritt aus der Kunstgewerbeschule, bei Ablegung sämtlicher Prüfungen, und im gleichen Monat tritt er als Freiwilliger in die Armee beim Deutschmeisterregiment als k. k. Deutschmeister ein. Nach Ausbildung zum Offizier wird er zum Ersten Infanterieregiment nach Österreich-Schlesien transferiert, wo er seinen Kriegsdienst im heutigen Polen, in der Ukraine und der Tschechischen Republik verrichtet. Gegen Ende des Krieges hält er sich in Czernowitz auf und arbeitet an Bildern für eine Regimentsausstellung. Die Kriegserlebnisse, der Kontakt zu intellektuellen und pazifistischen Kreisen und vor allem der Tod seines Bruders Heinz prägen ihn und lassen ihn, zum Pazifisten geläutert, aus dem Krieg hervorgehen. Nach Kriegsende wieder in Wien, knüpft Hauser unter anderem Kontakte zu dem Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Sammler Arthur Roessler sowie dem Dramatiker Franz Theodor Csokor, für den er Bühnenbilder- und Kostüme entwirft. Hauser ist Gründungs- und Leitungsmitglied (bis 1922) der Künstlervereinigung Die Freie Bewegung, die Ausstellungen internationaler zeitgenössischer Kunst organisiert. Gleichzeitig arbeitet er als Buchkünstler für den Verlag der Wiener Graphischen Werkstätte, der vor allem moderne österreichische Literatur publiziert. Von Beginn an widmet er sich neben der bildenden Kunst auch intensiv dem Theater und der Literatur. Im Oktober 1919 findet die erste Personale von Carry Hauser im Haus der Jungen Künstlerschaft Carry Hauser als Soldat, 1914 in den Räumen der ehemaligen Wiener Galerie Miethke statt.Die moderne Kunst der Zwischenkriegszeit ist in Vergessenheit geraten, junge Künstler orientieren sich an internationalen Strömungen und der konservative Kunstgeschmack der Nationalsozialisten lässt sich nicht so einfach abschütteln. Hauser beginnt, sich für einen Wiederaufbau der modernen Kunst- und Kulturlandschaft seiner Heimat einzusetzen. Er verfolgt die Veranstaltungen des Art Clubs und ist an der Gründung des Neuen Hagenbundes beteiligt. Er intensiviert seine Zusammenarbeit mit Theater- und Literaturkreisen und ist von 1947 bis 1973 Mitglied des österreichischen P.E.N. Clubs, dessen Generalsekretär er 1952 wird und wo er bis 1972 auch als Vizepräsident fungiert. Im Jahr 1947 findet eine Personale mit 50 Werken aus der Zeit nach 1938 in Lincoln in den USA statt. 1949 erhält er den Preis der Stadt Wien für Grafik und Angewandte Kunst. 1951 tritt er aufgrund von internen Unstimmigkeiten als Präsident des Neuen Hagenbundes zurück. Er ist 1952 Mitglied des Berufsverbandes der österreichischen Widerstandskämpfer und Opfer des Faschismus. Mitbegründer und zeitweise Vizepräsident der Berufsvereinigung Bildender Künstler Österreichs, Mitglied des Kuratoriums des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes und Präsident der Aktion gegen Antisemitismus sowie Präsident der Föderation Moderner Bildender Künstler Österreichs. In den 1950er Jahren zeichnet er die Illustrationen zum Buch Das Weltbild der Moderne von Karl Renner und arbeitet für die Gemeinde Wien an mehreren Keramikmosaiken (u. a. Voltagasse 1210 Wien, Märzstraße 1150 Wien, Theresienbad 1120 Wien, Simonygasse 1180 Wien). Reisen – Afrika, Israel und Kroatien Ab den 1960er Jahren unternimmt Carry Hauser regelmäßige Reisen nach Kroatien, Israel und vor allem nach Afrika. Auf diesen Reisen entstehen zahlreiche Skizzen, in denen er die Natur und die Menschen vor Ort festhält. Gleichzeitig beteiligt er sich an internationalen Ausstellungen, 1960 im Kunstverein Braunschweig und in der Galerie de Bourgogne in Paris, 1964 folgt eine Personale in Jerusalem. Ein Jahr später, 1965 erhält er die Goldene Ehrenmedaille und 1985 den Ehrenring der Stadt Wien. Bis zu seinem Lebensende sind es vor allem die Erlebnisse seiner Afrika-Rei Carry Hauser beim Schifahren, Schweiz, 1942 den, die ihn künstlerisch am stärksten prägen. Den Anfang seiner Liebe zu Afrika macht 1967 eine Kreuzfahrt auf einem Frachtdampfer über Gibraltar und den Suezkanal nach Südafrika. Es folgen mehrere Aufenthalte in Ost- und Westafrika, u. a. in Freetown in Sierra Leone, in Mombasa in Kenia, in Kamerun, auf Sansibar in Tansania, auf Djerba und in Tunis. Hauser findet in Afrika etwas, das er wohl in seiner Heimat vermisst und beschreibt dies mit folgenden Worten: „…Afrika hat eine Substanz – die Afrikaner haben eine Substanz – die mich gepackt hat, so, daß alles, was ich in der letzten Zeit geschrieben, was ich gemalt habe, mit Afrika zu tun hat, und aus diesem afrikanischen Erlebnis entstanden ist, weil ich hier noch etwas sehe, was ich für eine Aussicht für die Welt halte…“

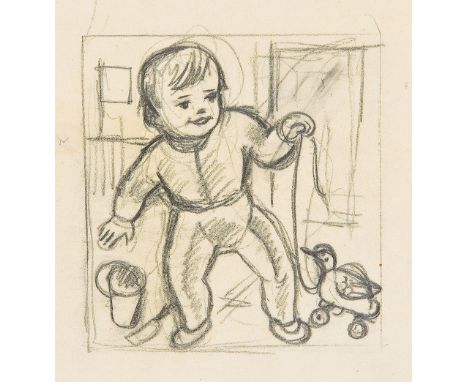

CARRY HAUSER* (Wien 1895 - 1985 Rekawinkel) Kind mit Ente, 1932 Bleistift/Papier, 12,3 x 11,5 cm abgebildet in Carry Hauser 2018, S. 42, Nr. 124Provenienz: Nachlass des Künstlers, Kunsthandel WidderSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 800 Österreichischer Maler, Bühnenbildner, Dichter, Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Studierte an der Kunstgewerbeschule in Wien bei Alfred Roller, Oskar Strnad, Anton von Kenner und Adolf Michael Boehm. Zog 1914 als Freiwilliger in den Erten Weltkrieg, kehrte als Pazifist zurück. Befreundet mit Franz Theodor Csokor und gefördert von Arthur Roessler. Mitglied in der Künstlergruppe Freie Bewegung und 1925 bis 1938 Mitglied im Hagenbund. Lebte zeitweise in Passau, gemeinsam mit Georg Philipp Wörlen, Reinhard Hilker, Fritz Fuhrken und Franz Bronstert in der Künstlergruppe Der Fels. Ab 1922 verheiratet mit der Altphilologin Gertrude Herzog-Hauser. Während des Zweiten Weltkrieges im Exil in der Schweiz, Frau und Sohn flohen in die Niederlande. Ab 1947 wieder in Wien am kulturellen Wiederaufbau beteiligt. Generalsekretär und Vizepräsident des P.E.N. Clubs, Ehrenpräsident des Neuen Hagenbundes. Stilistische Entwicklung von der klassischen, akademischen Ausbildung über den frühen Expressionismus hin zur Neuen Sachlichkeit. Themen wie Liebe, Tod, Eros, narrative Darstellungen, religiöse Themen. Ab Mitte der 1960er Jahre Reisen nach Afrika, vermehrt afrikanische Motive. Kindheit und Jugendjahre in Wien Carry Hauser wird als Karl Maria Hauser am 16. Februar 1895 in Wien geboren. Sein Vater ist Beamter im Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Äußeren, seine Mutter Maria Hauser, geb. Linke, die Tochter eines mährischen Gutsbesitzers. Carry Hauser und sein um drei Jahre älterer Bruder Heinz werden von der Mutter, einer Lehrerin, zunächst zu Hause unterrichtet. Hauser wächst in einem kunstinteressierten Umfeld des Wiener Bildungsbürgertums, mit häufigen Theater- und Ausstellungsbesuchen, auf. Von 1905 bis 1910 besucht er das Schottengymnasium in Wien und wechselt danach für zwei Jahre an die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt. Parallel absolviert er an der Kunstgewerbeschule einen Abendkurs für ornamentale Formenlehre bei Franz Cˇižek. Kunstgewerbeschule, Erster Weltkrieg und die Zeit danach Ab 1912 besucht Carry Hauser für zwei Jahre die Kunstgewerbeschule, zuerst die Klasse für Allgemeine Formenlehre bei Oskar Strnad und im zweiten Jahr die Klasse für Naturstudium bei Adolf Böhm. Während dieser Zeit erhält er in der Allgemeinen Abteilung unter der Leitung von Alfred Roller eine grundlegende künstlerische Ausbildung, die von einem ausgedehnten praktischen Werkstattunterricht, mit unterschiedlichsten Techniken, geprägt ist. Zudem besucht er den Abendakt bei Oskar Kokoschka, die Klasse für Aktstudium bei Anton von Kenner, die Ornamentale Formenlehre bei Franz Cˇižek und Schrift und Heraldik bei Rudolf von Larisch. Im November 1914 erfolgt sein frühzeitiger Austritt aus der Kunstgewerbeschule, bei Ablegung sämtlicher Prüfungen, und im gleichen Monat tritt er als Freiwilliger in die Armee beim Deutschmeisterregiment als k. k. Deutschmeister ein. Nach Ausbildung zum Offizier wird er zum Ersten Infanterieregiment nach Österreich-Schlesien transferiert, wo er seinen Kriegsdienst im heutigen Polen, in der Ukraine und der Tschechischen Republik verrichtet. Gegen Ende des Krieges hält er sich in Czernowitz auf und arbeitet an Bildern für eine Regimentsausstellung. Die Kriegserlebnisse, der Kontakt zu intellektuellen und pazifistischen Kreisen und vor allem der Tod seines Bruders Heinz prägen ihn und lassen ihn, zum Pazifisten geläutert, aus dem Krieg hervorgehen. Nach Kriegsende wieder in Wien, knüpft Hauser unter anderem Kontakte zu dem Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Sammler Arthur Roessler sowie dem Dramatiker Franz Theodor Csokor, für den er Bühnenbilder- und Kostüme entwirft. Hauser ist Gründungs- und Leitungsmitglied (bis 1922) der Künstlervereinigung Die Freie Bewegung, die Ausstellungen internationaler zeitgenössischer Kunst organisiert. Gleichzeitig arbeitet er als Buchkünstler für den Verlag der Wiener Graphischen Werkstätte, der vor allem moderne österreichische Literatur publiziert. Von Beginn an widmet er sich neben der bildenden Kunst auch intensiv dem Theater und der Literatur. Im Oktober 1919 findet die erste Personale von Carry Hauser im Haus der Jungen Künstlerschaft Carry Hauser als Soldat, 1914 in den Räumen der ehemaligen Wiener Galerie Miethke statt.Die moderne Kunst der Zwischenkriegszeit ist in Vergessenheit geraten, junge Künstler orientieren sich an internationalen Strömungen und der konservative Kunstgeschmack der Nationalsozialisten lässt sich nicht so einfach abschütteln. Hauser beginnt, sich für einen Wiederaufbau der modernen Kunst- und Kulturlandschaft seiner Heimat einzusetzen. Er verfolgt die Veranstaltungen des Art Clubs und ist an der Gründung des Neuen Hagenbundes beteiligt. Er intensiviert seine Zusammenarbeit mit Theater- und Literaturkreisen und ist von 1947 bis 1973 Mitglied des österreichischen P.E.N. Clubs, dessen Generalsekretär er 1952 wird und wo er bis 1972 auch als Vizepräsident fungiert. Im Jahr 1947 findet eine Personale mit 50 Werken aus der Zeit nach 1938 in Lincoln in den USA statt. 1949 erhält er den Preis der Stadt Wien für Grafik und Angewandte Kunst. 1951 tritt er aufgrund von internen Unstimmigkeiten als Präsident des Neuen Hagenbundes zurück. Er ist 1952 Mitglied des Berufsverbandes der österreichischen Widerstandskämpfer und Opfer des Faschismus. Mitbegründer und zeitweise Vizepräsident der Berufsvereinigung Bildender Künstler Österreichs, Mitglied des Kuratoriums des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes und Präsident der Aktion gegen Antisemitismus sowie Präsident der Föderation Moderner Bildender Künstler Österreichs. In den 1950er Jahren zeichnet er die Illustrationen zum Buch Das Weltbild der Moderne von Karl Renner und arbeitet für die Gemeinde Wien an mehreren Keramikmosaiken (u. a. Voltagasse 1210 Wien, Märzstraße 1150 Wien, Theresienbad 1120 Wien, Simonygasse 1180 Wien). Reisen – Afrika, Israel und Kroatien Ab den 1960er Jahren unternimmt Carry Hauser regelmäßige Reisen nach Kroatien, Israel und vor allem nach Afrika. Auf diesen Reisen entstehen zahlreiche Skizzen, in denen er die Natur und die Menschen vor Ort festhält. Gleichzeitig beteiligt er sich an internationalen Ausstellungen, 1960 im Kunstverein Braunschweig und in der Galerie de Bourgogne in Paris, 1964 folgt eine Personale in Jerusalem. Ein Jahr später, 1965 erhält er die Goldene Ehrenmedaille und 1985 den Ehrenring der Stadt Wien. Bis zu seinem Lebensende sind es vor allem die Erlebnisse seiner Afrika-Rei Carry Hauser beim Schifahren, Schweiz, 1942 den, die ihn künstlerisch am stärksten prägen. Den Anfang seiner Liebe zu Afrika macht 1967 eine Kreuzfahrt auf einem Frachtdampfer über Gibraltar und den Suezkanal nach Südafrika. Es folgen mehrere Aufenthalte in Ost- und Westafrika, u. a. in Freetown in Sierra Leone, in Mombasa in Kenia, in Kamerun, auf Sansibar in Tansania, auf Djerba und in Tunis. Hauser findet in Afrika etwas, das er wohl in seiner Heimat vermisst und beschreibt dies mit folgenden Worten: „…Afrika hat eine Substanz – die Afrikaner haben eine Substanz – die mich gepackt hat, so, daß alles, was ich in der letzten Zeit geschrieben, was ich gemalt habe, mit Afrika zu tun hat, und aus diesem afrikanischen Erlebnis entstanden ist, weil ich hier noch etwas sehe, was ich für eine Aussicht für die Welt halte…“

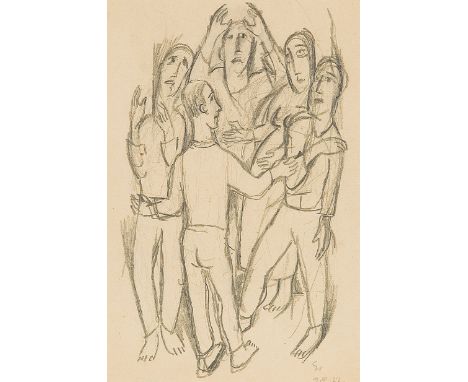

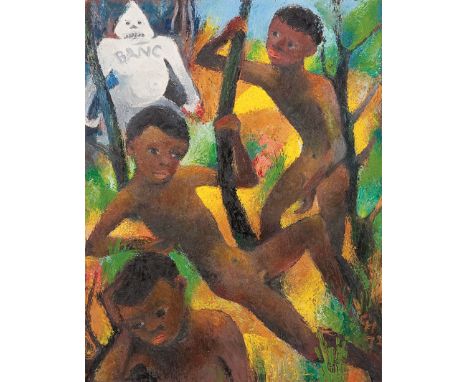

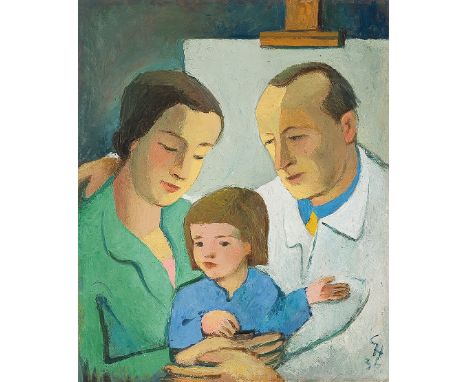

CARRY HAUSER* (Wien 1895 - 1985 Rekawinkel) Gemeinschaft, 1922 Bleistift/Papier, 36,3 x 27,2 cm monogrammiert CH und datiert 1. IX. 22abgebildet in Carry Hauser 2018, S. 36, Nr. 112Provenienz: Nachlass des Künstlers, Kunsthandel WidderSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 800 Österreichischer Maler, Bühnenbildner, Dichter, Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Studierte an der Kunstgewerbeschule in Wien bei Alfred Roller, Oskar Strnad, Anton von Kenner und Adolf Michael Boehm. Zog 1914 als Freiwilliger in den Erten Weltkrieg, kehrte als Pazifist zurück. Befreundet mit Franz Theodor Csokor und gefördert von Arthur Roessler. Mitglied in der Künstlergruppe Freie Bewegung und 1925 bis 1938 Mitglied im Hagenbund. Lebte zeitweise in Passau, gemeinsam mit Georg Philipp Wörlen, Reinhard Hilker, Fritz Fuhrken und Franz Bronstert in der Künstlergruppe Der Fels. Ab 1922 verheiratet mit der Altphilologin Gertrude Herzog-Hauser. Während des Zweiten Weltkrieges im Exil in der Schweiz, Frau und Sohn flohen in die Niederlande. Ab 1947 wieder in Wien am kulturellen Wiederaufbau beteiligt. Generalsekretär und Vizepräsident des P.E.N. Clubs, Ehrenpräsident des Neuen Hagenbundes. Stilistische Entwicklung von der klassischen, akademischen Ausbildung über den frühen Expressionismus hin zur Neuen Sachlichkeit. Themen wie Liebe, Tod, Eros, narrative Darstellungen, religiöse Themen. Ab Mitte der 1960er Jahre Reisen nach Afrika, vermehrt afrikanische Motive. Mensch und Natur abseits der westlichen Zivilisation im Urwald, im Dschungel. Ursprünglichkeit und Unschuld der Kinder und Knaben im afrikanischen Busch. Kindheit und Jugendjahre in Wien Carry Hauser wird als Karl Maria Hauser am 16. Februar 1895 in Wien geboren. Sein Vater ist Beamter im Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Äußeren, seine Mutter Maria Hauser, geb. Linke, die Tochter eines mährischen Gutsbesitzers. Carry Hauser und sein um drei Jahre älterer Bruder Heinz werden von der Mutter, einer Lehrerin, zunächst zu Hause unterrichtet. Hauser wächst in einem kunstinteressierten Umfeld des Wiener Bildungsbürgertums, mit häufigen Theater- und Ausstellungsbesuchen, auf. Von 1905 bis 1910 besucht er das Schottengymnasium in Wien und wechselt danach für zwei Jahre an die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt. Parallel absolviert er an der Kunstgewerbeschule einen Abendkurs für ornamentale Formenlehre bei Franz Cˇižek. Kunstgewerbeschule, Erster Weltkrieg und die Zeit danach Ab 1912 besucht Carry Hauser für zwei Jahre die Kunstgewerbeschule, zuerst die Klasse für Allgemeine Formenlehre bei Oskar Strnad und im zweiten Jahr die Klasse für Naturstudium bei Adolf Böhm. Während dieser Zeit erhält er in der Allgemeinen Abteilung unter der Leitung von Alfred Roller eine grundlegende künstlerische Ausbildung, die von einem ausgedehnten praktischen Werkstattunterricht, mit unterschiedlichsten Techniken, geprägt ist. Zudem besucht er den Abendakt bei Oskar Kokoschka, die Klasse für Aktstudium bei Anton von Kenner, die Ornamentale Formenlehre bei Franz Cˇižek und Schrift und Heraldik bei Rudolf von Larisch. Im November 1914 erfolgt sein frühzeitiger Austritt aus der Kunstgewerbeschule, bei Ablegung sämtlicher Prüfungen, und im gleichen Monat tritt er als Freiwilliger in die Armee beim Deutschmeisterregiment als k. k. Deutschmeister ein. Nach Ausbildung zum Offizier wird er zum Ersten Infanterieregiment nach Österreich-Schlesien transferiert, wo er seinen Kriegsdienst im heutigen Polen, in der Ukraine und der Tschechischen Republik verrichtet. Gegen Ende des Krieges hält er sich in Czernowitz auf und arbeitet an Bildern für eine Regimentsausstellung. Die Kriegserlebnisse, der Kontakt zu intellektuellen und pazifistischen Kreisen und vor allem der Tod seines Bruders Heinz prägen ihn und lassen ihn, zum Pazifisten geläutert, aus dem Krieg hervorgehen. Nach Kriegsende wieder in Wien, knüpft Hauser unter anderem Kontakte zu dem Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Sammler Arthur Roessler sowie dem Dramatiker Franz Theodor Csokor, für den er Bühnenbilder- und Kostüme entwirft. Hauser ist Gründungs- und Leitungsmitglied (bis 1922) der Künstlervereinigung Die Freie Bewegung, die Ausstellungen internationaler zeitgenössischer Kunst organisiert. Gleichzeitig arbeitet er als Buchkünstler für den Verlag der Wiener Graphischen Werkstätte, der vor allem moderne österreichische Literatur publiziert. Von Beginn an widmet er sich neben der bildenden Kunst auch intensiv dem Theater und der Literatur. Im Oktober 1919 findet die erste Personale von Carry Hauser im Haus der Jungen Künstlerschaft Carry Hauser als Soldat, 1914 in den Räumen der ehemaligen Wiener Galerie Miethke statt.Die moderne Kunst der Zwischenkriegszeit ist in Vergessenheit geraten, junge Künstler orientieren sich an internationalen Strömungen und der konservative Kunstgeschmack der Nationalsozialisten lässt sich nicht so einfach abschütteln. Hauser beginnt, sich für einen Wiederaufbau der modernen Kunst- und Kulturlandschaft seiner Heimat einzusetzen. Er verfolgt die Veranstaltungen des Art Clubs und ist an der Gründung des Neuen Hagenbundes beteiligt. Er intensiviert seine Zusammenarbeit mit Theater- und Literaturkreisen und ist von 1947 bis 1973 Mitglied des österreichischen P.E.N. Clubs, dessen Generalsekretär er 1952 wird und wo er bis 1972 auch als Vizepräsident fungiert. Im Jahr 1947 findet eine Personale mit 50 Werken aus der Zeit nach 1938 in Lincoln in den USA statt. 1949 erhält er den Preis der Stadt Wien für Grafik und Angewandte Kunst. 1951 tritt er aufgrund von internen Unstimmigkeiten als Präsident des Neuen Hagenbundes zurück. Er ist 1952 Mitglied des Berufsverbandes der österreichischen Widerstandskämpfer und Opfer des Faschismus. Mitbegründer und zeitweise Vizepräsident der Berufsvereinigung Bildender Künstler Österreichs, Mitglied des Kuratoriums des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes und Präsident der Aktion gegen Antisemitismus sowie Präsident der Föderation Moderner Bildender Künstler Österreichs. In den 1950er Jahren zeichnet er die Illustrationen zum Buch Das Weltbild der Moderne von Karl Renner und arbeitet für die Gemeinde Wien an mehreren Keramikmosaiken (u. a. Voltagasse 1210 Wien, Märzstraße 1150 Wien, Theresienbad 1120 Wien, Simonygasse 1180 Wien). Reisen – Afrika, Israel und Kroatien Ab den 1960er Jahren unternimmt Carry Hauser regelmäßige Reisen nach Kroatien, Israel und vor allem nach Afrika. Auf diesen Reisen entstehen zahlreiche Skizzen, in denen er die Natur und die Menschen vor Ort festhält. Gleichzeitig beteiligt er sich an internationalen Ausstellungen, 1960 im Kunstverein Braunschweig und in der Galerie de Bourgogne in Paris, 1964 folgt eine Personale in Jerusalem. Ein Jahr später, 1965 erhält er die Goldene Ehrenmedaille und 1985 den Ehrenring der Stadt Wien. Bis zu seinem Lebensende sind es vor allem die Erlebnisse seiner Afrika-Rei Carry Hauser beim Schifahren, Schweiz, 1942 den, die ihn künstlerisch am stärksten prägen. Den Anfang seiner Liebe zu Afrika macht 1967 eine Kreuzfahrt auf einem Frachtdampfer über Gibraltar und den Suezkanal nach Südafrika. Es folgen mehrere Aufenthalte in Ost- und Westafrika, u. a. in Freetown in Sierra Leone, in Mombasa in Kenia, in Kamerun, auf Sansibar in Tansania, auf Djerba und in Tunis. Hauser findet in Afrika etwas, das er wohl in seiner Heimat vermisst und beschreibt dies mit folgenden Worten: „…Afrika hat eine Substanz – die Afrikaner haben eine Substanz – die mich gepackt hat, so, daß alles, was ich in der letzten Zeit geschrieben, was ich gemalt habe, mit Afrika zu tun hat, und aus diesem afrikanischen Erlebnis entstanden ist, weil ich hier noch etwas sehe, was ich für eine Aussicht für die Welt halte…“

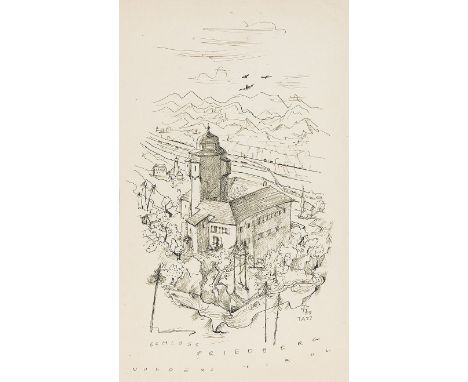

CARRY HAUSER* (Wien 1895 - 1985 Rekawinkel) Schloss Friedberg, 1953 Tusche/Papier, 35 x 21,2 cm monogrammiert CH und datiert 53bezeichnet TAZZ Schloss Friedberg Volders Tirolabgebildet in Carry Hauser 2018, S. 93, Nr. 271Provenienz: Nachlass des Künstlers, Kunsthandel WidderSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 800 Österreichischer Maler, Bühnenbildner, Dichter, Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Studierte an der Kunstgewerbeschule in Wien bei Alfred Roller, Oskar Strnad, Anton von Kenner und Adolf Michael Boehm. Zog 1914 als Freiwilliger in den Erten Weltkrieg, kehrte als Pazifist zurück. Befreundet mit Franz Theodor Csokor und gefördert von Arthur Roessler. Mitglied in der Künstlergruppe Freie Bewegung und 1925 bis 1938 Mitglied im Hagenbund. Lebte zeitweise in Passau, gemeinsam mit Georg Philipp Wörlen, Reinhard Hilker, Fritz Fuhrken und Franz Bronstert in der Künstlergruppe Der Fels. Ab 1922 verheiratet mit der Altphilologin Gertrude Herzog-Hauser. Während des Zweiten Weltkrieges im Exil in der Schweiz, Frau und Sohn flohen in die Niederlande. Ab 1947 wieder in Wien am kulturellen Wiederaufbau beteiligt. Generalsekretär und Vizepräsident des P.E.N. Clubs, Ehrenpräsident des Neuen Hagenbundes. Stilistische Entwicklung von der klassischen, akademischen Ausbildung über den frühen Expressionismus hin zur Neuen Sachlichkeit. Themen wie Liebe, Tod, Eros, narrative Darstellungen, religiöse Themen. Ab Mitte der 1960er Jahre Reisen nach Afrika, vermehrt afrikanische Motive. Kindheit und Jugendjahre in Wien Carry Hauser wird als Karl Maria Hauser am 16. Februar 1895 in Wien geboren. Sein Vater ist Beamter im Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Äußeren, seine Mutter Maria Hauser, geb. Linke, die Tochter eines mährischen Gutsbesitzers. Carry Hauser und sein um drei Jahre älterer Bruder Heinz werden von der Mutter, einer Lehrerin, zunächst zu Hause unterrichtet. Hauser wächst in einem kunstinteressierten Umfeld des Wiener Bildungsbürgertums, mit häufigen Theater- und Ausstellungsbesuchen, auf. Von 1905 bis 1910 besucht er das Schottengymnasium in Wien und wechselt danach für zwei Jahre an die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt. Parallel absolviert er an der Kunstgewerbeschule einen Abendkurs für ornamentale Formenlehre bei Franz Cˇižek. Kunstgewerbeschule, Erster Weltkrieg und die Zeit danach Ab 1912 besucht Carry Hauser für zwei Jahre die Kunstgewerbeschule, zuerst die Klasse für Allgemeine Formenlehre bei Oskar Strnad und im zweiten Jahr die Klasse für Naturstudium bei Adolf Böhm. Während dieser Zeit erhält er in der Allgemeinen Abteilung unter der Leitung von Alfred Roller eine grundlegende künstlerische Ausbildung, die von einem ausgedehnten praktischen Werkstattunterricht, mit unterschiedlichsten Techniken, geprägt ist. Zudem besucht er den Abendakt bei Oskar Kokoschka, die Klasse für Aktstudium bei Anton von Kenner, die Ornamentale Formenlehre bei Franz Cˇižek und Schrift und Heraldik bei Rudolf von Larisch. Im November 1914 erfolgt sein frühzeitiger Austritt aus der Kunstgewerbeschule, bei Ablegung sämtlicher Prüfungen, und im gleichen Monat tritt er als Freiwilliger in die Armee beim Deutschmeisterregiment als k. k. Deutschmeister ein. Nach Ausbildung zum Offizier wird er zum Ersten Infanterieregiment nach Österreich-Schlesien transferiert, wo er seinen Kriegsdienst im heutigen Polen, in der Ukraine und der Tschechischen Republik verrichtet. Gegen Ende des Krieges hält er sich in Czernowitz auf und arbeitet an Bildern für eine Regimentsausstellung. Die Kriegserlebnisse, der Kontakt zu intellektuellen und pazifistischen Kreisen und vor allem der Tod seines Bruders Heinz prägen ihn und lassen ihn, zum Pazifisten geläutert, aus dem Krieg hervorgehen. Nach Kriegsende wieder in Wien, knüpft Hauser unter anderem Kontakte zu dem Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Sammler Arthur Roessler sowie dem Dramatiker Franz Theodor Csokor, für den er Bühnenbilder- und Kostüme entwirft. Hauser ist Gründungs- und Leitungsmitglied (bis 1922) der Künstlervereinigung Die Freie Bewegung, die Ausstellungen internationaler zeitgenössischer Kunst organisiert. Gleichzeitig arbeitet er als Buchkünstler für den Verlag der Wiener Graphischen Werkstätte, der vor allem moderne österreichische Literatur publiziert. Von Beginn an widmet er sich neben der bildenden Kunst auch intensiv dem Theater und der Literatur. Im Oktober 1919 findet die erste Personale von Carry Hauser im Haus der Jungen Künstlerschaft Carry Hauser als Soldat, 1914 in den Räumen der ehemaligen Wiener Galerie Miethke statt.Die moderne Kunst der Zwischenkriegszeit ist in Vergessenheit geraten, junge Künstler orientieren sich an internationalen Strömungen und der konservative Kunstgeschmack der Nationalsozialisten lässt sich nicht so einfach abschütteln. Hauser beginnt, sich für einen Wiederaufbau der modernen Kunst- und Kulturlandschaft seiner Heimat einzusetzen. Er verfolgt die Veranstaltungen des Art Clubs und ist an der Gründung des Neuen Hagenbundes beteiligt. Er intensiviert seine Zusammenarbeit mit Theater- und Literaturkreisen und ist von 1947 bis 1973 Mitglied des österreichischen P.E.N. Clubs, dessen Generalsekretär er 1952 wird und wo er bis 1972 auch als Vizepräsident fungiert. Im Jahr 1947 findet eine Personale mit 50 Werken aus der Zeit nach 1938 in Lincoln in den USA statt. 1949 erhält er den Preis der Stadt Wien für Grafik und Angewandte Kunst. 1951 tritt er aufgrund von internen Unstimmigkeiten als Präsident des Neuen Hagenbundes zurück. Er ist 1952 Mitglied des Berufsverbandes der österreichischen Widerstandskämpfer und Opfer des Faschismus. Mitbegründer und zeitweise Vizepräsident der Berufsvereinigung Bildender Künstler Österreichs, Mitglied des Kuratoriums des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes und Präsident der Aktion gegen Antisemitismus sowie Präsident der Föderation Moderner Bildender Künstler Österreichs. In den 1950er Jahren zeichnet er die Illustrationen zum Buch Das Weltbild der Moderne von Karl Renner und arbeitet für die Gemeinde Wien an mehreren Keramikmosaiken (u. a. Voltagasse 1210 Wien, Märzstraße 1150 Wien, Theresienbad 1120 Wien, Simonygasse 1180 Wien). Reisen – Afrika, Israel und Kroatien Ab den 1960er Jahren unternimmt Carry Hauser regelmäßige Reisen nach Kroatien, Israel und vor allem nach Afrika. Auf diesen Reisen entstehen zahlreiche Skizzen, in denen er die Natur und die Menschen vor Ort festhält. Gleichzeitig beteiligt er sich an internationalen Ausstellungen, 1960 im Kunstverein Braunschweig und in der Galerie de Bourgogne in Paris, 1964 folgt eine Personale in Jerusalem. Ein Jahr später, 1965 erhält er die Goldene Ehrenmedaille und 1985 den Ehrenring der Stadt Wien. Bis zu seinem Lebensende sind es vor allem die Erlebnisse seiner Afrika-Rei Carry Hauser beim Schifahren, Schweiz, 1942 den, die ihn künstlerisch am stärksten prägen. Den Anfang seiner Liebe zu Afrika macht 1967 eine Kreuzfahrt auf einem Frachtdampfer über Gibraltar und den Suezkanal nach Südafrika. Es folgen mehrere Aufenthalte in Ost- und Westafrika, u. a. in Freetown in Sierra Leone, in Mombasa in Kenia, in Kamerun, auf Sansibar in Tansania, auf Djerba und in Tunis. Hauser findet in Afrika etwas, das er wohl in seiner Heimat vermisst und beschreibt dies mit folgenden Worten: „…Afrika hat eine Substanz – die Afrikaner haben eine Substanz – die mich gepackt hat, so, daß alles, was ich in der letzten Zeit geschrieben, was ich gemalt habe, mit Afrika zu tun hat, und aus diesem afrikanischen Erlebnis entstanden ist, weil ich hier noch etwas sehe, was ich für eine Aussicht für die Welt halte…“

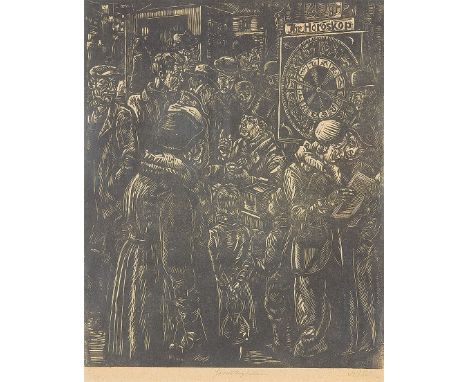

KARL FRIEDRICH BELL* (Wien 1877 - 1958 Wien) Der Horoskopsteller Holzschnitt/Papier, 34,5 x 28 cm signiert K. F. Bell, beschriftet Horoskopsteller, nummeriert 2/30Provenienz: Privabesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 100 - 200 Österreichischer Künstler des 20. Jahrhunderts. Studierte ab 1897 an der Kunstgewerbeschule und 1898 bis 1902 sowie 1904 an der Akademie der bildenden Künste. Mitglied der Wiener Secession und des Künstlerhauses. Arbeitete als freischaffender Künstler und Illustrator. Veröffentlichte ab 1910 auch Versepen, die er selbst illustrierte, wie u.a. Die sieben Lasterteufel, Heiland und Welt, Höllenreigen, Fluch und Erlösung. Verheiratet mit der Musikpädagogin und Pianisten Else Jagla. Schuf v.a. Lithografien, Holzschnitte und Radierungen, sowie Exlibris und Wiener Darstellungen wie hier das bunte Treiben im Wiener Prater. Der Wiener Maler, Graphiker und Schriftstelle Karl Friedrich Bell, verheiratet mit der Musikpädagogin und Pianistin Else Jagla, betätigte sich nach dem Studium an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, der Akademie der bildenden Künste und der Kunstgewerbeschule zunächst als freischaffender Illustrator, wurde dann Beamter und wandte sich 1913 endgültig der künstlerischen Laufbahn zu. 1913 bis 1938 war er Mitglied der Secession, dann des Künstlerhauses; seine Werke sind in Wiener Sammlungen vertreten. Ab 1910 veröffentlichte er auch Versepen, die er selbst illustrierte (unter anderem „Die Sieben Lasterteufel", 1910; „Heiland und Welt", 1916; „Höllenreigen", 1921; „Fluch und Erlösung", 1934). Bell schuf Lithografien, Holzschnitte und Radierungen; hervorzuheben sind Exlibris-Entwürfe und Wiener Darstellungen (etwa Straße in Alt-Erdberg). Auf dem vorliegenden Holzschnitt von dem Horoskopsteller geht es nicht gar so monströs zu wie auf etlichen anderen Grafiken aus der Hand des Künstlers. Abgebildet ist eine Jahrmarkt- oder vielleicht auch einfach nur eine städtische Szene, der Kostümierung nach zeitlich wohl im 19. Jahrhundert zu verorten und von vergnügungs- bzw. wahrheitssuchenden Menschen dicht bevölkert. Der Horoskopsteller muss sich die Aufmerksamkeit des Publikums, auch die des Bildbetrachters, hart erarbeiten. Als unerlässliches Hilfsmittel dafür dient dem kleingewachsenen Mann ein hoch aufragender Zylinder, mit dem er gerade so groß ist wie die umstehenden Leute ohne Zylinder. Gleichzeitig verleiht der Hut dem Horoskopsteller das nötige Maß an Seriosität. Allerdings scheint der Mann durchaus Erfolg zu haben. Offenbar ist die allgemeine Verunsicherung groß genug, um dem Scharlatan reichlich zahlende Kundschaft zu bescheren. Wie bei Bell üblich, verbindet alle Abgebildeten die Eigenschaft, reichlich vierschrötig auszusehen.

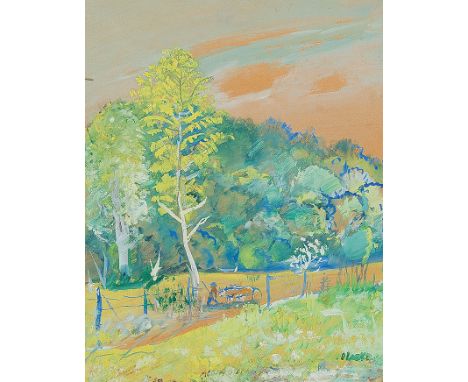

OSKAR LASKE (Czernowitz 1874 - 1951 Wien) Altaussee Gouache/Papier, 38,4 x 30 cm signiert O. Laske und betitelt AltausseeProvenienz: Privatsammlung USA, Kunsthandel WidderSCHÄTZPREIS: °€ 2.000 - 4.000 Österreichischer Maler, Grafiker, Buchillustrator und Architekt des 20. Jahrhunderts v.a. der Zwischenkriegszeit. Studierte an der Akademie Architektur bei Otto Wagner. Abgesehen von einem Kurs für Landschaftsmalerei bei Anton Hlavacek als Maler Autodidakt. Ab 1905 Mitglied im Jungbund, ab 1907 Mitglied des Hagenbundes, ab 1924 in der Wiener Secession und ab 1928 im Künstlerhaus. Reisen durch Europa bis nach Nordamerika. Frühe Landschaften und Stadtansichten mit Einflüssen des Stimmungsimpressionismus. Schuf biblische, historische und Genreszenen, mit Vorliebe erzählerische und vielfigurige Darstellungen. Phantasievoll, detailreich und humoristisch mit einer expressiven und doch sensiblen Farbgebung. Oskar Laske, 1874 als ältester Sohn des Architekten Oskar Laske sen. und dessen Frau Xavera, Tochter des Czernowitzer Stadtbaumeisters Anton Fiala, geboren, studierte zunächst in Wien an der Technischen Hochschule und bei Otto Wagner an der Akademie Architektur. Nach dem Abschluss begann Laske im Cottageverein bei Baudirektor Hermann Müller praktisch zu arbeiten, um ein Jahr später an der Akademie der bildenden Künste bei Otto Wagner die Architekturstudien fortzusetzen. Laske trat 1901 in die väterliche Baufirma ein und betätigte sich dort auf dem Gebiet der Wohnhausarchitektur, führte Villen und Landhäuser in Wien und Umgebung sowie Fabrikanlagen aus und galt als gefragter Innenraumausstatter. Laske entschied sich aber 1904 für eine künstlerische Karriere als malender Autodidakt. 1907 trat er dem Hagenbund und 1924 der Wiener Secession bei, wo er regelmäßig in Ausstellungen vertreten war. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs begab sich Laske auf ausgedehnte Mal- und Studienreisen, die ihn durch Europa, in den Vorderen Orient und nach Nordafrika führten. Im Krieg diente Laske zunächst als Offizier in Galizien und in weiterer Folge an der besonders blutigen Isonzofront, um dann k. u. k. Kriegsmaler zu werden.In die Reihe ländlicher Genrebilder aus Laskes Hand gehört auch das vorliegende Aquarell. Solche Ansichten Laskes entstammen den auch für diesen Künstler prekären Jahren während des Zweiten Weltkrieges, in denen sich Oskar Laske in eine Art „innere Emigration“ begab. Er hielt allerdings, soweit es ihm die Umstände ermöglichten, jenen geistig-intellektuellen Privatzirkel in seinem Haus aufrecht, der sich über die Jahrzehnte aufgebaut hatte. Ab dieser Zeit nahm auch seine umfangreiche Reisetätigkeit ab, und er konzentrierte sich fortan auf Ansichten aus Wien und Umgebung, in denen er jedoch seinen Kompositionseigenheiten treu blieb.

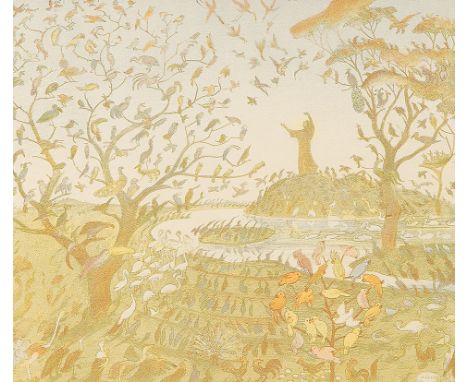

OSKAR LASKE (Czernowitz 1874 - 1951 Wien) Vogelpredigt des hl. Franziskus Farblithografie/Papier, 37 x 43 cm signiert im Stein O. LaskeProvenienz: Privatsammlung WienSCHÄTZPREIS: °€ 300 - 500 Österreichischer Maler, Grafiker, Buchillustrator und Architekt des 20. Jahrhunderts v.a. der Zwischenkriegszeit. Studierte an der Akademie Architektur bei Otto Wagner. Abgesehen von einem Kurs für Landschaftsmalerei bei Anton Hlavacek als Maler Autodidakt. Ab 1905 Mitglied im Jungbund, ab 1907 Mitglied des Hagenbundes, ab 1924 in der Wiener Secession und ab 1928 im Künstlerhaus. Reisen durch Europa bis nach Nordamerika. Frühe Landschaften und Stadtansichten mit Einflüssen des Stimmungsimpressionismus. Schuf biblische, historische und Genreszenen, mit Vorliebe erzählerische und vielfigurige Darstellungen. Phantasievoll, detailreich und humoristisch mit einer expressiven und doch sensiblen Farbgebung. Oskar Laske, 1874 als ältester Sohn des Architekten Oskar Laske sen. und dessen Frau Xavera, Tochter des Czernowitzer Stadtbaumeisters Anton Fiala, geboren, studierte zunächst in Wien an der Technischen Hochschule und bei Otto Wagner an der Akademie Architektur. Nach dem Abschluss begann Laske im Cottageverein bei Baudirektor Hermann Müller praktisch zu arbeiten, um ein Jahr später an der Akademie der bildenden Künste bei Otto Wagner die Architekturstudien fortzusetzen. Laske trat 1901 in die väterliche Baufirma ein und betätigte sich dort auf dem Gebiet der Wohnhausarchitektur, führte Villen und Landhäuser in Wien und Umgebung sowie Fabrikanlagen aus und galt als gefragter Innenraumausstatter. Laske entschied sich aber 1904 für eine künstlerische Karriere als malender Autodidakt. 1907 trat er dem Hagenbund und 1924 der Wiener Secession bei, wo er regelmäßig in Ausstellungen vertreten war. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs begab sich Laske auf ausgedehnte Mal- und Studienreisen, die ihn durch Europa, in den Vorderen Orient und nach Nordafrika führten. Im Krieg diente Laske zunächst als Offizier in Galizien und in weiterer Folge an der besonders blutigen Isonzofront, um dann k. u. k. Kriegsmaler zu werden.

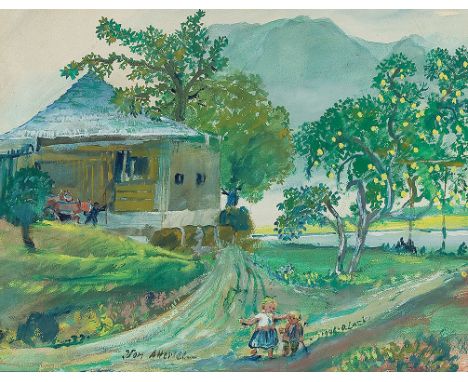

OSKAR LASKE (Czernowitz 1874 - 1951 Wien) Vom Attersee, 1948 Gouache/Papier, 37,5 x 48,5 cm signiert O. Laske, datiert 1948 und betitelt Vom AtterseeProvenienz: Privatsammlung USA, Kunsthandel WidderSCHÄTZPREIS: °€ 4.000 - 8.000 Österreichischer Maler, Grafiker, Buchillustrator und Architekt des 20. Jahrhunderts v.a. der Zwischenkriegszeit. Studierte an der Akademie Architektur bei Otto Wagner. Abgesehen von einem Kurs für Landschaftsmalerei bei Anton Hlavacek als Maler Autodidakt. Ab 1905 Mitglied im Jungbund, ab 1907 Mitglied des Hagenbundes, ab 1924 in der Wiener Secession und ab 1928 im Künstlerhaus. Reisen durch Europa bis nach Nordamerika. Frühe Landschaften und Stadtansichten mit Einflüssen des Stimmungsimpressionismus. Schuf biblische, historische und Genreszenen, mit Vorliebe erzählerische und vielfigurige Darstellungen. Phantasievoll, detailreich und humoristisch mit einer expressiven und doch sensiblen Farbgebung. Oskar Laske, 1874 als ältester Sohn des Architekten Oskar Laske sen. und dessen Frau Xavera, Tochter des Czernowitzer Stadtbaumeisters Anton Fiala, geboren, studierte zunächst in Wien an der Technischen Hochschule und bei Otto Wagner an der Akademie Architektur. Nach dem Abschluss begann Laske im Cottageverein bei Baudirektor Hermann Müller praktisch zu arbeiten, um ein Jahr später an der Akademie der bildenden Künste bei Otto Wagner die Architekturstudien fortzusetzen. Laske trat 1901 in die väterliche Baufirma ein und betätigte sich dort auf dem Gebiet der Wohnhausarchitektur, führte Villen und Landhäuser in Wien und Umgebung sowie Fabrikanlagen aus und galt als gefragter Innenraumausstatter. Laske entschied sich aber 1904 für eine künstlerische Karriere als malender Autodidakt. 1907 trat er dem Hagenbund und 1924 der Wiener Secession bei, wo er regelmäßig in Ausstellungen vertreten war. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs begab sich Laske auf ausgedehnte Mal- und Studienreisen, die ihn durch Europa, in den Vorderen Orient und nach Nordafrika führten. Im Krieg diente Laske zunächst als Offizier in Galizien und in weiterer Folge an der besonders blutigen Isonzofront, um dann k. u. k. Kriegsmaler zu werden.„Vom Attersee“ hat Laske das ländliche Idyll aus dem Jahr 1946 im Bild betitelt. Im Vordergrund unterhalten sich ein kleiner Bub, der einen Stecken hinter sich herzieht, und ein etwas größeres Mädel, das ihm mit großen Gesten begeistert etwas erklärt, auf einem Feldweg. Der Weg führt an einem schwer beladenen Birnbaum vorbei zum Ufer des namengebenden Sees. Im Mittelgrund ist ein Mann mit einer Peitsche in der Hand damit beschäftigt, ein zweispänniges Pferdefuhrwerk an einem Haus vorbei auf einen breiteren Feldweg zu bugsieren, während sich im Hintergrund, verbläut, majestätisch die Berge erheben.

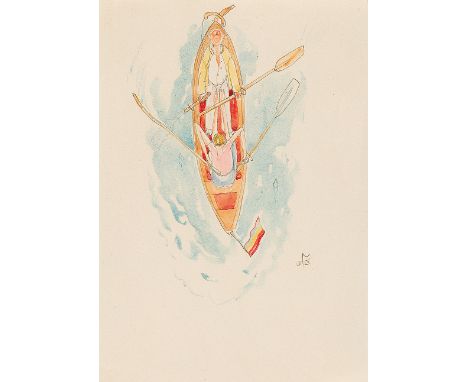

RICHARD TESCHNER (Karlsbad 1879 - 1948 Wien) Ruderer, 1933 Aquarell/Papier, 21,7 x 15,3 cm monogrammiert rT und datiert 1933Provenienz: Johann Kosmath, Nachlass Siegrid Kosmath, PrivatbesitzSCHÄTZPREIS: °€ 400 - 800 Künstler des Wiener Jugendstil. Stammt aus Karlsbad in Böhmen. Studierte an der Kunstakademie in Prag und der Kunstgewerbeschule in Wien. Kunsthandwerker, Puppenspieler, Mitglied der Wiener Werkstätte. Im Umfeld von Gustav Klimt, verbrachte Sommerurlaube am Attersee. Inspiriert vom javanischen Puppentheater, von Märchen und Sagen, schuf er Ölbilder und Grafik auch Stabpuppen und Bühnendekorationen mit phantastischen Motiven und Figurenbilder wie die Ruderer. In Böhmen geboren und aufgewachsen studierte Richard Teschner zunächst an der Kunstakademie Prag und später an der Wiener Kunstgewerbeschule. Nach seiner Übersiedlung nach Wien schloss er sich der Wiener Werkstätte an. Ab 1910 gehörte er wie Gustav Klimt zu einer Gruppe von Künstlern und Kreativen, die regelmäßig als Gäste des k. u. k. Hoftischlermeisters Friedrich Paulick ihre Sommerfrische in dessen Villa am Attersee verbrachten. Dort lernte er die Tochter des Gastgebers, Emma Paulick, kennen, die er 1911 ehelichte. Diese vorteilhafte Heirat verschaffte ihm finanzielle Unabhängigkeit. Inspiriert vom javanischen Stabpuppentheater wendet er sich in der Folgezeit neben der Malerei und Grafik auch dem Puppenspiel zu und gestaltet eigene Stabpuppen und Guckkastenbühnen. Seine Malerei und Grafik ist unter anderem von Elementen aus der asiatischen Kultur sowie von Märchen und Sagen geprägt.

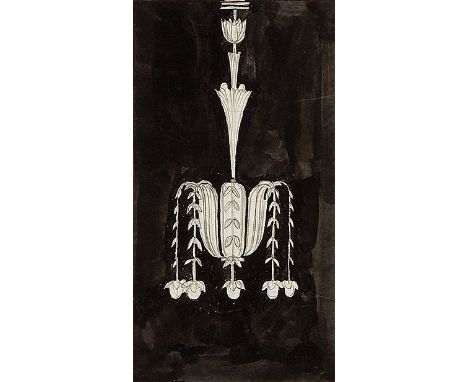

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf Blätter und Blüten Collage und Mischtechnik/Papier, 65,5 x 44,6 cm auf Karton montiertProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

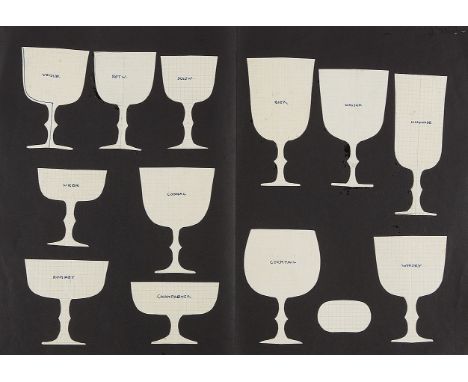

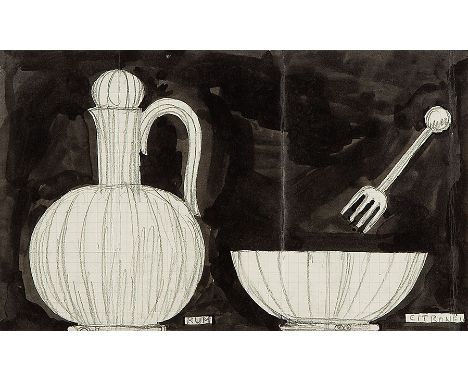

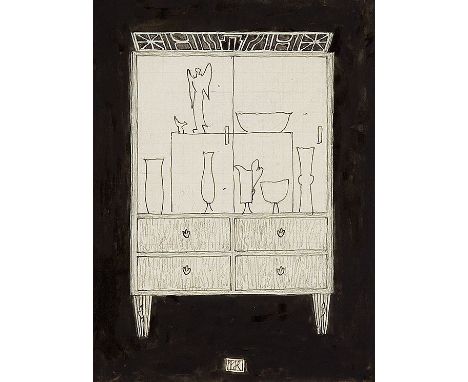

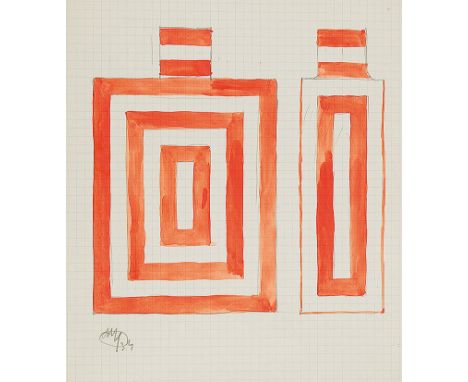

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf Trinkgläser Collage/Papier, 42,1 x 59,5 cm auf Karton montiertProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

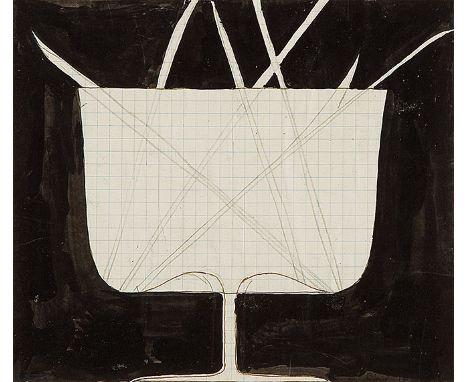

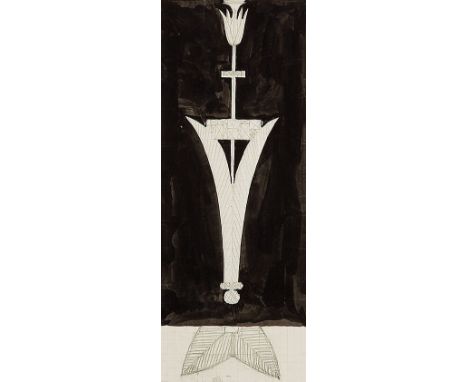

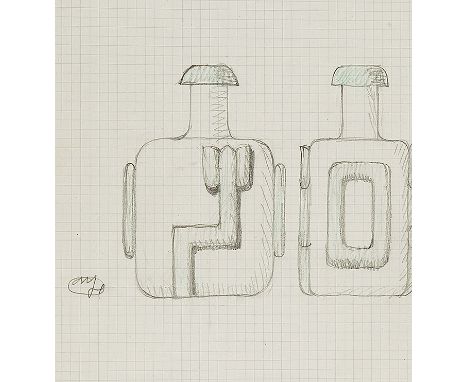

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Stengelglas Bleistift und Tusche/Papier, 21,9 x 30,2 cm auf Karton montiertsigniert Hoffmann und monogrammiert JHverso beschriftet No 4, zweifach gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF HOFFMANN.Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.000 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

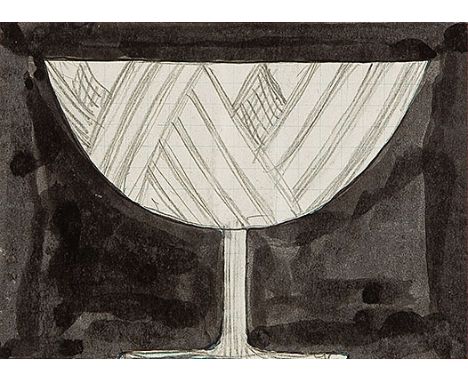

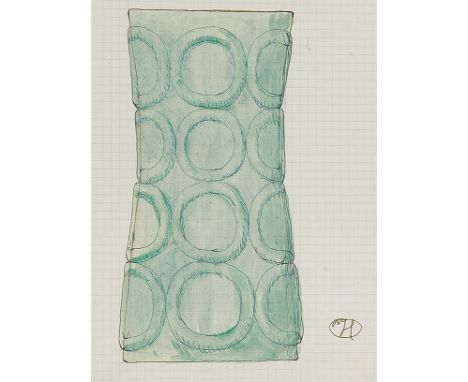

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) verziertes Glas Bleistift und Tusche/Papier, 8 x 10,9 cm signiert Hoffmann, monogrammiert JH.verso beschriftet No. 35Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 400 - 800 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerks. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.