We found 36074 price guide item(s) matching your search

There are 36074 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

36074 item(s)/page

A Dresden porcelain inkstand with inkwell and pounce pot decorated in the Watteau style (inkwell insert missing), a KPM Berlin lidded sparrow beak jug with hand painted floral decoration, a Royal Worcester miniature teapot with hand painted decoration depicting a kingfisher (signed D. Jones), a small Meissen tea caddy with blue onion pattern decoration, etc.

Bedeutender Renaissance-KorallenlöffelSilber; vergoldet. Tropfenförmige Laffe, am Ansatz avers das fein ziselierte Reliefporträt eines bärtigen Mannes, revers das Brustbildnis einer Dame. Die zylindrische Montierung des roten Korallenastes mit herzförmig reliefiertem Rankenwerk. Auf der Rückseite der Laffe sechs fein gravierte Wappen mit Monogrammen.. Marken: BZ Augsburg für 1559 - 1586, MZ Elias Schweiglin (1565 - 1614, Seling Nr. 0050, 767). Lemberger Repunzierung von 1806 - 1809. L 18,2 cm, Gewicht 66 g.Augsburg, Elias Schweiglin, 1565 - 1586.Die Koralle wurde in der Renaissance nicht nur wegen ihrer Schönheit und ihrer vielgestaltigen Erscheinungsform geschätzt - man schrieb ihr auch eine Reihe von schützenden Kräften zu, darunter die Fähigkeit, Gift und Schwarze Magie abzuwehren. So erfreuten sich mit Gold und Silber kombinierte Korallenäste im 16. Jahrhundert auch an den europäischen Fürstenhöfen großer Beliebtheit; eine der umfangreichsten Sammlungen von Korallenbestecken trug Kurfürst August von Sachsen zusammen, der um 1580 mehrfach Aufträge bei Genueser Händlern erteilte.Die ermittelten Wappen des vorliegenden Löffels lassen sich unter anderem süddeutschen Goldschmiedefamilien und Kaufleuten zuordnen.Dazu zählt der Augsburger Kaufmann Bartholomäus Lotter (1531 - 1606), neben dem Wappen sein Monogramm 'BL', die Familie Conratter mit Monogramm 'VKA' (Bartholomäus Lotter war ab 1591 mit einer Ursula Conratter verheiratet), des weiteren das Kemptener Patriziergeschlecht Vogt von Wierant mit dem Monogramm 'HV", die Familie Walther oder Wimphling mit 'HW', der Augsburger Plattner Anton Peffenhauser (1525 - 1603) mit Monogramm 'AP' und schließlich ein wohl der Familie Brem/Prem zuzuschreibendes Wappen mit dem Monogramm 'HP'.ProvenienzEuropäische Privatsammlung.LiteraturVgl. ein Messer im Klingenmuseum, Solingen, abgebildet bei Gertrud Benker, Alte Bestecke, München 1978, Nr. 82. Ein Korallenbesteck in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, abgebildet bei Jutta Kappel/Ulrike Weinhold, Das Neue Grüne Gewölbe, Dresden 2007, Nr. 52. Vgl. auch ein Korallenbesteck in der Sammlung des Suermondt-Ludwig-Museums, Aachen, abgebildet bei Jochen Amme, Historische Bestecke, Aachen 2011, Nr. 31, sowie Kat. Georg Laue, Kostbare Bestecke für die Kunstkammern Europas, München 2010, S. 72.Zum Meister vgl. einen vergoldeten Hochzeitsbecher in der Pfarrkirche zu Rengersbrunn, erwähnt bei Helmut Seling (767 a). Das Polnische Nationalmuseum in Warschau bewahrt einen um 1535- 1540 entstandenen Renaissance-Pokal Schweiglins; die Wandung mit eingesprengten antiken Münzen (Inv. Nr. SZM 3268).

Dresdener DuftwasserverdunsterSilber; innen vergoldet. Auf großem rundem Fuß mit Palmettfries der mehrfach abgesetzte, godronierte Balusterschaft mit einer passig runden Duftschale in Blütenkelchform. Marken: BZ Dresden mit Jahresbuchstabe c für 1832, MZ Johann Bernhard oder Johann Benjamin Breymann (erwähnt in Dresden ab 1810 bzw. ab 1829, vgl. Fischer, Gold- und Silberschmiedemarken ausgewählter Städte Mitteldeutschlands, Weißenfels 2023, S. 98). H 31 cm, Gewicht 463 g.Dresden, Johann Bernhard oder Johann Benjamin Breymann, 1832

Teekanne mit ChinoiseriePorzellan, farbiger Aufglasurdekor, Vergoldung. Fast umlaufender Terrainstreifen mit detailreicher Parklandschaft, Architektur und Figuren. Nicht zugehöriger passender Deckel mit indianischen Blumen und Goldspitze. Dreherzeichen /. Chips an Tüllenspitze und Deckelrand. H 10,3 cm.Meissen, das Porzellan vor 1723, der Dekor Hausmalerei.Das British Museum London besitzt einen Meissener Becher und eine Untertasse aus der Franks Collection, die mit "Lauche fecit Dresden" signiert ist. Auf dieses Objekt beziehen sich viele Zuschreibungen. Möglicherweise stammt auch die Bemalung dieser Kanne im Stil Du Paquiers aus seiner Hand.ProvenienzWestfälische Privatsammlung, 1973 bei Hans H. Mischell, Köln, erworben.LiteraturVgl. Pietsch, Early Meissen Porcelain. The Wark Collection, London 2011, Kat. Nr. 666 f., der Dekor Johann Andreas Lauche zugeschrieben.Vgl. Pietsch, Passion for Meissen. Sammlung Said und Roswitha Marouf, Stuttgart 2010, Kat. Nr. 63, der Dekor Sabina Aufenwerth zugeschrieben.

Paar Papageien mittlere SortePorzellan, farbiger Aufglasurdekor. Gegenständig auf blattumrankten Baumstümpfen hockendes Vogelpaar in feiner, naturalistischer Staffierung. Abgestrichene Böden mit schwach erkennbaren Blaumarken Schwerter. Restaurierte Chips an einem Schnabel, den Flügelspitzen und einigen Blättern. H 14 cm.Meissen, um 1742, die Modelle von Johann Joachim Kaendler, 1737 (?) und Oktober 1741.Die beiden Papageien werden dem Eintrag vom Oktober 1741 in den von Ulrich Pietsch transkribierten Arbeitsberichten Kaendlers zugeordnet: "Einen Neuen Pappagoy mittlere Sorte in Thon poussiret welcher gegen den schon im Waaren Laager befindl. Pappagoy siehet." Laut Röbbig ist ein einzelner an Heinrich Graf Brühl am 13. Juli 1737 ausgeliefert worden (Sächs. HStA. Loc. 512,2 Porcelain Waarenlager zu Dresden, 1737, fol. 365v).ProvenienzWestfälische Privatsammlung, 1988 bei Röbbig, München, erworben.LiteraturAbgebildet bei Röbbig (Hg), Kabinettstücke. Die Meissener Porzellanvögel von Johann Joachim Kaendler 1706 – 1775, München 2006, Kat. Nr. 17.Das Zitat aus dem Arbeitsbericht bei Pietsch, Die Arbeitsberichte des Meissener Porzellanmodelleurs Johann Joachim Kaendler 1706 - 1775, Leipzig 2002, S. 83.

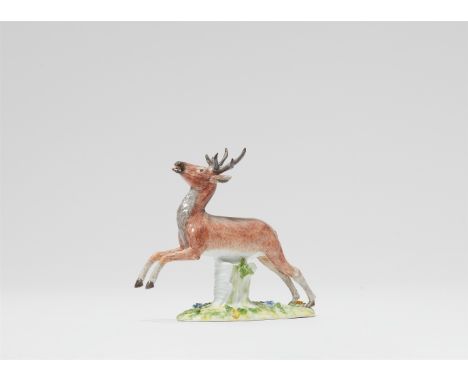

Springender HirschPorzellan, farbiger Aufglasurdekor. Blaumarke Schwerter mit Punkt. Geweih und Läufe restauriert, minimale Chips an den Blüten. H 11,7 cm.Meissen, um / nach 1763, das Modell von Johann Joachim Kaendler, um 1758.LiteraturDas Pendant, die Hirschkuh, ehemals in der Sammlung C.H. Fischer Dresden, verst. Heberle (H. Lempertz´ Söhne) Köln, 22.-25. Oktober 1906, Lot 994.Zwei weitere Hirschkühe bei Syz/Jefferson Miller II/Rückert, Catalogue of the Hans Syz Collection, Vol. I, Washington 1979, Kat. Nr. 328.

Seltenes Paar HahnenkannenPorzellan, Aufglasurdekor in eingeschränkter Polychromie. Naturalistisch staffiertes, sitzendes Federvieh, als Kannenpaar gestaltet. Geöffnete Schnäbel als Tüllen, die hinteren Schwanzfedern als Griff gebogen, eine zusätzliche gebogene Feder auf dem Rücken als Deckel. Abgestrichene Böden, die Hahnenkanne mit Bossierernummer 5. Chips an den Schnäbeln und Kämmen restauriert, ebenso der Federhenkel eines Deckels. H 14,5 und 14, L ca. 20 bzw. 21 cm.Meissen, die Modelle von Johann Joachim Kaendler, 1734, Ausformung um 1740.Eines der beiden Modelle, nämlich die "männliche" Hahnenkanne, lässt sich in Kaendlers Arbeitsbericht im Mai 1734 identifizieren: "18. Ebenfalls ist noch zu einem Thee Pot ein Hahn gefertiget worden von mittel mäßiger Größe wo ebenfalls der Thee zum Schnabel heraus läuffet. Der Schwantz ist so beschaffen daß man den Hahn dabey gut in die Höhe heben kann und daraus einschencken." (Pietsch, Die Arbeitsberichte des Meissener Porzellanmodelleurs Johann Joachim Kaendler 1706 - 1775, Leipzig 2002, S. 24)Über das zweite, weibliche Modell kann man nur vermuten, dass es ebenfalls in 1730er Jahren entstanden ist, eventuell als Variation der Hennenkanne mit neun Küken vom Mai 1734. Johann Joachim Kaendler hat sich in den frühen 1730er Jahren intensiv mit dem Thema Federvieh auseinandergesetzt. Das bekannteste Modell dieser Epoche ist der große Paduaner Hahn und die sitzende Henne vom August 1732. Die kleinen, als Tischdekoration gedachten Funktionsmodelle waren ein kommerzielles Nebenprodukt der großen Plastiken. Eine Paduaner Henne als Terrine, allerdings eine späte Ausformung nach Kaendlers Tod, befindet sich in der Porzellansammlung Dresden, Inv.Nr. PE 3912 a, b.ProvenienzDeutsche Privatsammlung, erworben bei Röbbig, München.LiteraturAbgebildet bei Röbbig (Hg), Kabinettstücke. Die Meissener Porzellanvögel von Johann Joachim Kaendler 1706 – 1775, München 2006, Kat. Nr. 55.Eine weitere Hahnenkanne ehemals Sammlung C.H. Fischer Dresden, verst. J.M. Heberle (H. Lempertz' Söhne), Köln 1906, Lot 150.Vgl. Vgl. Cassidy-Geiger, The Arnhold Collection of Meissen Porcelain 1710 -50, New York-London 2008, Kat. Nr. 133.Vgl. Pietsch, Passion for Meissen. Sammlung Said und Roswitha Marouf, Stuttgart 2010, Kat. Nr. 138.

Seltene Gruppe "Der stürmische Liebhaber"Porzellan, farbiger Aufglasurdekor, Goldakzente. Dreifigurige Gruppe auf einem flachen, mit Blüten und Blättern belegten Schollensockel. Die junge Frau in weißem, goldgepunktetem Untergewand und einem schwarzen Mantel mit farbigen indianischen Blumen und gelbem Futter. Der Liebhaber kniend, in türkisem Wams und purpurner Hose, auf seinem Rücken ein kleiner, an seinen Haaren ziehender Amor. Abgestrichener Boden ohne Marke. Restaurierungen über einem Brandriss durch den Boden und an den Extremitäten. H 16,5 cm.Meissen, Mitte 1740er Jahre, das Modell Johann Joachim Kaendler, um/nach 1740.Ingelore Menzhausen vermutete als Inspiration für Kaendlers Gruppe das Gemälde "After" von William Hogarth, das der Künstler selbst über Kupferstiche ab 1736 publizierte.Ulrich Pietsch zitiert im Katalog von 1997 die Taxa Kaendlers für die Ausformung mit dem Harlekin und bezeichnet die Gruppe "Der zudringliche Liebhaber". Die 1997 ausgestellte Ausformung mit Harlekin zeigt eine sehr ähnliche Staffierung mit der hier vorgestellten Gruppe ohne Harlekin.ProvenienzSammlung Pauls, Riehen.Österreichische Privatsammlung, verst. Lempertz Köln Auktion 1086 am 19. Mai 2017, Lot 825.Deutsche Privatsammlung.LiteraturAbgebildet im Kat. Sammlung Pauls Riehen Bd. I, Frankfurt am Main 1967, S. 314.Das Exemplar mit Harlekin bei Menzhausen/Karpinski, In Porzellan verzaubert, Basel 1993, S. 150.S.a. Kat. Frühes Meissner Porzellan Kostbarkeiten aus deutschen Privatsammlungen, München 1997, Kat. Nr. 203.S.a. Kat. Triumph der blauen Schwerter. Meissener Porzellan für Adel und Bürgertum 1710 - 1815, Dresden-Leipzig 2010, Kat. Nr. 351.

Teekanne mit Gelbfond und zwei LandschaftenPorzellan, farbiger Aufglasurdekor, Vergoldung. Auf Kanne und zugehörigem Deckel je zwei Vierpassreserven um sehr fein gemalte südländische Architekurlandschaften. Blaumarke Schwerter. Deckelknauf wieder angefügt, Vergoldung in Stellen retuschiert. H 10,3 cm.Meissen, um 1740 - 45.ProvenienzDeutsche Privatsammlung.LiteraturZur Vorlage s. Bodinek, Raffinesse im Akkord. Meissener Porzellanmalerei und ihre grafischen Vorlagen, Bd. 2, Dresden 2018, Nr. 32, die Stiche von Melchior Küsel nach Johann Wilhelm Baur.

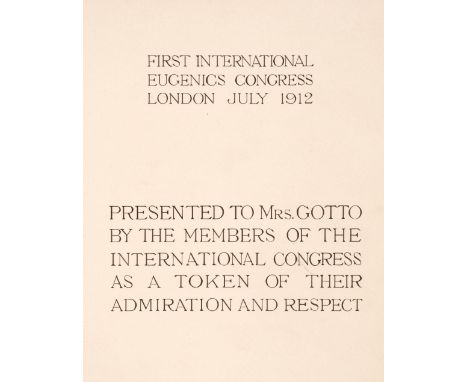

Eugenics. First International Eugenics Congress, London, July 1912, a presentation album ‘to Mrs. Gotto by the Members of the International Congress as a Token of their Admiration and Respect’ with printed presentation title-page and a page listing 21 members of the International Committee, followed by 18 signed photographic portraits of the committee members, each mounted singly to rectos of thick paper leaves with 8 blank leaves at rear, top edge gilt, contemporary dark brown morocco gilt with silk doublures and inner dentelles gilt, the covers with gilt laurel leaves border decoration within triple gilt fillet, intwined monogram ‘SG’ inlaid in red morocco to centre of upper cover, spine with five raised bands and gilt laurel leaves with two title compartments lettered in blind, skilful restoration at head of spine, 4to (260 x 210 mm)QTY: (1)NOTE:The dedicatee of this presentation album was Sybil Gotto (1885-1955), the driving force behind this first International Eugenics Congress in 1912. Born Sybil Katherine Burney, her first husband was Lieutenant Arthur Corry Gotto, whom she married in 1905, though the marriage lasted less than a year due to his untimely death. Her second marriage was to Commander Clive Neville-Rolfe in 1917, whereupon she assumed his family name until her death.Gotto was a social hygienist and founder of the Eugenics Society, and a leading figure in the National Council for Combating Venereal Diseases. With Francis Galton, (who coined the term eugenics in 1883), they founded the Eugenics Education Society (now known as the Galton Institute) in London in 1907, with Galton serving as its first honorary president. Gotto took the role of honorary secretary upon the Society's founding until 1920. The Eugenics Education Society believed that social class and poverty were directly linked to one's genetics and their ideals were closely linked to the Committee of the Moral Education League (1898). She also founded the Imperial Society for Promoting Sex Education and was the Deputy Chair of the Child Welfare Council. Therefore, the Society aimed to reduce poverty in England through reducing the birth rate of the lowest classes and those of low intelligence. In 1912, she was the primary force behind the Society's organisation of the first International Eugenics Congress in South Kensington. After 1920 she acted as the Society Council's vice-president and later was elected to serve on the consultative council, a position that she held until her death in 1955.The First International Eugenics Congress took place in London on 24–29 July 1912. It was organised by the British Eugenics Education Society and dedicated to Francis Galton who had died the year prior. Major Leonard Darwin, the son of Charles Darwin, presided. The five-day meeting saw about 400 delegates at the Hotel Cecil in London. Luminaries included Winston Churchill, First Lord of the Admiralty, Lord Alverstone, Lord Chief Justice, William Osler and Arthur Graham Bell who, along with many others, were titled as vice-president to the Congress. In his opening address Leonard Darwin indicated that the introduction of principles of better breeding procedures for humans would require moral courage and, in the final address, he extolled eugenics as the practical application of the principle of evolution.List of photographs in the album:1) Leonard Darwin (1850-1943), English politician, economist and eugenicist. He was a son of the naturalist Charles Darwin. Photograph by Elliott & Fry, signed and dated to lower margin, ‘Leonard Darwin, Aug. 1912’.2) Carl von Bardeleben. His Excellency the General von Bardeleben, President of the Verein Herold, Berlin. Photograph by the Dover Street Studios, signed to lower margin, ‘C. von Bardeleben, General Lieutnant, Dr’.3) Yves Delage (1854-1920), French zoologist known for his work into invertebrate physiology and anatomy. He is also famous for his work on the Turin Shroud, arguing in favour of its authenticity. Delage was a critic of Darwinism, maintaining a version of neo-Lamarckism. Photograph signed in the lower part of the image, ‘En souvenir du Congres d’Eugenique, Y. Delage’.4) Joseph Athanase Doumer, commonly known as Paul Doumer (1857-1932), was the president of France from 13 June 1931 until his assassination on 7 May 1932. Inscribed Senate slip, signed in the third person as a senator, mounted beneath photograph.5) Paul von Fleischl, Hon. Treasurer of the General Committee. Photograph by the Dover Street Studios, signed to lower margin, ‘P. v. Fleischl’.6) Soren Hansen. Director of the Danish Anthropological Committee, Copenhagen. Photograph by the Dover Street Studios, signed to lower margin, ‘Soren Hansen’.7) Vernon Lyman Kellogg (1867-1937), American entomologist, evolutionary biologist, and science administrator. He established the Department of Zoology at Stanford University in 1894, and served as the first permanent secretary of the National Research Council in Washington, DC.In addition to his publications on lice, Kellogg wrote two books, including Darwinism To-Day (1907), a summary of all the major evolutionary theories and a general defence of Darwinism. At the Congress he gave a paper on ‘Eugenics and Militarism’. Photograph signed in the lower part of the image, ‘Vernon L. Kellogg’.8) Lucien March (1859-1933), French demographer, statistician, and engineer. After this Congress March helped to found a French eugenics society, which in 1922 published Eugénique et Sélection, a collection of essays on eugenics. Clipped singature, ‘Lucien March’ pasted beneath photograph by Dover Street Studios.9) Robert Michels (1876-1936), German-born Italian sociologist who contributed to elite theory by describing the political behaviour of intellectual elites. He belonged to the Italian school of elitism. He was a friend and disciple of Max Weber, Werner Sombart and Achille Loria. At the Congress he delivered a paper entitled ‘Eugenics in Party Organisation’. Passport-size photograph, signed and inscribed on mount beneath, ‘Roberto Michels, Torino, Agosto 1912’.10) Alfred Mjoen (1860-1939), Kristiania, Norway. Published a book on racial hygiene in 1914. Photograph signed ‘Do. Alfred Mjoen’ in lower part of image.11) Vincent Naeser. Photograph signed ‘Vincent Naeser, Dresden 1911’ in lower part of image.12) Raymond Pearl (1879-1940), American biologist, regarded as one of the founders of biogerontology. He spent most of his career at Johns Hopkins University in Baltimore, and was a prolific writer and a committed populariser and communicator of science. At the Congress he gave a paper on ‘The Inheritance of Fecundity’. Clipped signature, ‘Raymond Pearl’ mounted beneath photograph by Dover Street Studios.For the rest of the information on this lot, please see our website.

A tray of assorted European porcelain including a Meissen cup and saucer. Condition - 18th century saucer with hairline, Dresden scallop dish shaped dish with crack chip (see images), Meissen cup and saucer and gilt mug in good condition, general wear only including loss to gilding and decoration etc.

RUNDE SCHÜSSEL AUS DEM SCHWANENSERVICE DES GRAFEN BRÜHL. Meissen. Datierung: Ausformung um 1738-1739. Meister/Entwerfer: Entwurf Johann Joachim Kaendler, 1738. Technik: Porzellan, farbig und gold dekoriert. Beschreibung: Leicht gekehlte Fahne mit Muschelrippen und gewellter Randkontur. Im Spiegel, vor reliefierten Muschelstrukturen, zwei einander zugewandte Schwäne, die auf den Wellen eines schilfgesäumten Teiches schwimmen. Im Schilf, links neben ihnen, steht ein Fischreiher mit Karpfen im Schnabel, ein zweiter fliegt über sie hinweg. Entlang des Fahnenrandes stilisiertes Dreiblattfries in Gold. Auf der Fahne, oberhalb des fliegenden Reihers, das große Allianzwappen Brühl-Kolowrat-Krakowský mit flankierenden Löwen, sowie drei Bouquets mit indianischen Blumen und kleinen gestreuten Blüten. Maße: Höhe 4,8cm, Ø 30cm. Marke: Schwertermarke, Dreherzeichen wohl für Johann Elias Grund. Provenienz:Privatsammlung Hamburg, erworben bei Kunsthandel Steinbeck, Aachen. Literatur:Pietsch, Ulrich (Hrsg): Schwanenservice - Meissener Porzellan für Heinrich Graf von Brühl, Ausst. Kat. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Porzellansammlung im Zwinger 6. Mai bis 13. August 2000, Dresden 2000. Zu dem Modell der vorliegenden Schüssel vgl. S.158, Kat.-Nr.27. Im Mai des Jahres 1736 vermerkte Johann Joachim Kaendler in seinem Rapport, dass "[..] ein neues Taffel Servis vor den H: Geh: Cabinet Minister von Brühl Excellez von ganz neuer Facon verlanget worden" sei. Bereits diese erste Erwähnung des Schwanenservices macht deutlich, dass Brühl sich nicht mit dem bereits vorhandenen Formenrepertoire der Meissener Manufaktur zufrieden gab, sondern der enorme Aufwand zur Fertigung neuer Modellformen in Angriff genommen werden musste. Um die anspruchsvollen Forderungen Brühls erfüllen zu können, investierte Kaendler große Mühen in die Konzeption des Dekors. Er fertigte 46 verschiedene Musterteller an, die Brühl zwischen Juli 1737 und Januar 1738 zur Auswahl vorgelegt wurden. Brühl, der als kunstsinniger Auftraggeber und Mäzen innovative Ideen als solche erkannte, wählte schlussendlich einen Probeteller mit aufwändigem Reliefdekor, der eine spektakuläre Neuerung in der Dekorgestaltung europäischer Tafelservice darstellte. Das Motiv auf dem Musterteller mit dem Muschel- und Schwanenrelief, wurde zum Ausgangspunkt für das Leitmotiv des ganzen Ensembles: Die Flora und Fauna des Wassers und die damit verbundene mythologische Figurenwelt.Als Kaendler den ersten Teller mit dem Schwanenrelief modellierte, beschrieb er ihn in seinem Arbeitsbericht wie folgt: "[..] eine Tellerforme, welche in Gestalt einer Seemuschel war, zwei schwimmende Schwäne nebst zwei anderen Wasservögeln und Schilf flach hineingeschnitten". Als Vorlage für das Relief diente ihm wohl ein Stich, der auf eine Zeichnung des englischen Künstlers Francis Barlow (1626-1702) zurückgeht. Zwei Blätter mit dem Motiv befinden sich bis heute im Kupferstich-Kabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die Tellerform modellierte er in Anlehnung an eine Vorlage aus der Natur: Die Fahne mit welligem Rand ist in fächerförmigen Muschelrippen reliefiert, deren Oberflächenstruktur die Maserung auf der Rückseite einer Jakobsmuschel nachahmt. Auch die flachen Servierschüsseln wurden in der Art der Teller mit dem Schwanenrelief gestaltet. Sie wurden in fünf verschiedenen Größen modelliert, wobei ihre Fahne mit zunehmender Größe schmaler gestaltet wurde. Zu jeder Größe gab es die passende Wärmeglocke mit vergoldetem Bronzegriff. Meissen Deutschland Porzellan 18. Jahrhundert Schwanenservice Porzellan Kaendler, Johann Joachim Erläuterungen zum Katalog

PRÄCHTIGER POKAL AUS ACHATGLAS. Nordböhmen oder Schlesien. Datierung: Um 1720-30. Technik: In der Masse grün-blau marmoriertes, im Gegenlicht rot durchscheinendes Glas, in die Form geblasen. Beschreibung: Auf flachem, rechteckigem Fuß mit gekehlten Ecken kurzer Balusterschaft mit trichterförmiger, gekanteter Kuppa. Die Ecken ebenfalls gekehlt. Fuß und Kuppa in den Vertiefungen matt geschliffen, die erhabenen Felder mit geometrischen Formen poliert. Maße: Höhe 17,5cm. Gutachten:Michael Kovaceck, Galerie Kovaceck, Wien, hier als mögliches Versuchsstück einer Böhmischen Glashütte beschrieben. Ähnliche, etwas früher entstandene Achatgläser der Potsdamer Hütte, befinden sich unter anderem in der Kunstsammlungen der Veste Coburg oder dem Kunstgewerbemuseum Dresden. Nordböhmen oder Schlesien Kunstkammer 18. Jahrhundert Pokal Erläuterungen zum Katalog

"LUISENBECHER". Mohn, Samuel. Dresden. Datierung: 1810-1815. Material: Farbloses Glas, mit Transparentfarben dekoriert. Beschreibung: Zylindrische Becherform. Schauseitig ein mit dünner schwarzer Linie konturiertes Herzschild. Darin, auf mattiertem Grund, der Namenszug "Luise Königin von Preußen" und darunter kleiner "Höchst eigene Züge" in Umdrucktechnik. Unter dem gelb gebeizten Lippenrand gemalte Blumenbordüre aus Rosen, Vergissmeinnicht und Blattwerk. Maße: Höhe 9,7cm, ø 6,5cm. Provenienz:Privatsammlung Rheinland. Literatur:- Kovacek, Michael (Hrsg.), Ausst. Kat. Wien 1995. Für diesen Dekor vgl. Kat.Nr. 76.- Pazaurek, Gustav E. und Philippovich, Eugen von: Gläser der Empire und Biedermeierzeit. Braunschweig 1976. S.154ff., Für diesen Typ vgl. Abb. 135 u. 135a auf S. 157. In der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg erlebte die Emailfarbenmalerei auf Hohlgläsern in Deutschland eine Blütezeit. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts verlor sie aber, von dem im 17. Jh. aufgekommenen Glasschnitt verdrängt, zunehmend an Finesse und Bedeutung. Erst mit dem Empire und dem Biedermeier erreichte die Emailmalerei auf Glas einen neuen künstlerischen Höhepunkt.Eine glückliche Fügung für das Dekorverfahren war dabei seine Verwandtschaft zu Techniken, die sich auf keramischen Materialien großer Beliebtheit erfreuten. So griffen Hausmaler, die keine weißen Porzellane zur Hand hatten, immer wieder zum Werkstoff Glas. Im Besonderen machte sich in diesem Zusammenhang der ursprünglich aus Weißenfels stammende Samuel Mohn (1762-1815, ab 1809 in Dresden) verdient. Er brachte die Kunstform entscheidend weiter, indem er die vergessene, aber bereits im 17. Jahrhundert in Nürnberg erfundene, transparente Malerei neu erforschte und eine Palette an leuchtenden aber zart-transparenten Farben entwickelte. Gemeinsam mit seinem Sohn Gottlob Samuel Mohn (1789-1825), fertige er in seiner Werkstatt ab 1806 eine große Zahl fein bemalter Gläsern mit Porträt-, Wappen- oder Landschaftsdarstellungen. 1806 fertigte Samuel Mohn ein der Königin Luise von Preußen zu Ehren ihres 30. Geburtstages gewidmetes Glas an, das von der erfreuten Königin mit der überaus generösen Summe von drei Goldstücken entlohnt wurde. Es ist das älteste bekannte Mohn-Glas und steht zudem am Anfang einer Reihe von Werken des Glasmalers, die sich mit Luise von Preußen auseinandersetzen. Als die Königin am 19. Juli 1810 im Alter von nur 34 Jahren verstarb, fertigte Mohns Werkstatt eine umfassende Serie an verschiedenen Gläsern zum Andenken an die Herrscherin, der vom Volk eine geradezu kultartige Verehrung entgegengebracht wurde, zu der auch die hier vorliegende Version gehört. Samuel Mohn Deutschland Kunstkammer 1910er Glas Glas Mohn, Gottlob Samuel Erläuterungen zum Katalog

GROßER PADUANER HAHN. Meissen. Datierung: 20. Jh. Meister/Entwerfer: Entwurf J.J. Kaendler. Material: Porzellan, weiß. Beschreibung: Krähender Hahn auf einem Ährenbündel stehend. Maße: Höhe 77cm. Marke: Schwertermarke, Prägezeichen für Weißware, B144. Federn und Krallen bestoßen. Literatur:- Pietsch, Ulrich: Meißner Porzellanplastik von Gottlieb Kirchner und Johann Joachim Kaendler,München 2006, vgl. S.150, Kat.-Nr.221.- Eikelmann, Renate (Hrsg.): Meißener Porzellan des 18. Jahrhunderts - Die Stiftung Ernst Schneider in Schloß Lustheim, München 2004, S. 374.- Sponsel, Jean Louis: Kabinettstücke der Meissner Porzellanmanufaktur von Johann Joachim Kändler, Leipzig 1900, S. 6, 8, 14, 65, 82, 89.- Schnorr von Carolsfeld, Ludwig: Porzellan der europäischen Fabriken des 18. Jahrhunderts, Berlin 1912, S. 53. Den europaweiten Ruhm, den Dresden als Zentrum höfischer Prachtentfaltung im 18. Jahrhundert genoss, verdankte die Stadt Kurfürst Friedrich August I. (1670-1733). "August der Starke" hegte eine ausgeprägte Sammelleidenschaft und war nicht nur Mäzen und Liebhaber der Künste, sondern ebenso ein begeisterter Förderer der Wissenschaft. Sein Naturalienkabinett galt als die bedeutendste Sammlung ihrer Art in Europa und beinhaltete eine große Anzahl an exotischen Tieren. Er finanzierte Expeditionen, von denen die Forscher die "möglichsten Arten derer Thiere lebendig oder in Häuten und Esgwelletten (Skeletten) oder auch gemahlet" mit nach Dresden bringen sollten. Johann Joachim Kaendler stand diese umfangreiche Sammlung an teilweise lebendigen Exponaten zur Verfügung, als er mit dem Entwurf lebensgroßer Tierplastiken für das "Japanische Palais" beauftragt wurde.Der deutsche Schriftsteller Johann Georg Keyßler (1693-1743) beschreibt in einem Reisebericht aus dem Jahr 1740 die Pläne für das neue Japanische Palais. Dort heißt es: "In die Zimmer des obersten Stockwerkes [..] kommt kein anderes als Meissnisches Porzellan [..]. Es wird solches mit allerhand sowohl einheimischen, als ausländischen Vögeln und Thieren von purem Porzellan, in ihrer natürlichen Grösse und Farben meubliert, und kann man an denjenigen Stücken, welche schon fertig sind, die Kunst und Schönheit nicht genug bewundern."Auch den Paduaner Hahn entwarf Kaendler im Rahmen der Bestellung für das japanische Palais. In den Inventaren des Palais von 1770 und 1779 ist zu lesen: "ein gemahlter Hahn auf Postament mit Korn Aehren". Meissen Deutschland Porzellan Tierfigur Kaendler, Johann Joachim Erläuterungen zum Katalog

KLEINES SCHOKOLADENMÄDCHEN. Meissen. Datierung: 20. Jh. Meister/Entwerfer: Entwurf nach Jean-Etienne Liotard (1702-1789). Technik: Porzellan, farbig und sparsam gold staffiert. Beschreibung: Junge Frau auf Erdsockel stehend mit Trembleuse auf Tablett in den Händen. Maße: Höhe 19cm. Marke: Schwertermarke, T5. Provenienz:Privatsammlung Rheinland. Das Modell wurde nach dem berühmten Pastell mit Schokoladenmädchen von Jean-Etienne Liotard aus den Jahren 1743/45 geschaffen. Das Pastell befindet sich in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Meissen Deutschland Porzellan 20. Jahrhundert Figur Liotard, Jean-Etienne Erläuterungen zum Katalog

KLEINES SCHOKOLADENMÄDCHEN. Meissen. Datierung: Vor 1924. Meister/Entwerfer: Entwurf nach Jean-Etienne Liotard (1702-1789). Technik: Porzellan, farbig und sparsam gold staffiert. Beschreibung: Junge Frau auf Erdsockel stehend mit Trembleuse auf Tablett in den Händen. Maße: Höhe 19cm. Marke: Schwertermarke, T5. Das Modell wurde nach dem berühmten Pastell mit Schokoladenmädchen von Jean-EtienneLiotard aus den Jahren 1743/45 geschaffen. Das Pastell befindet sich in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Meissen Deutschland Porzellan 19./20. Jahrhundert Figur Liotard, Jean-Etienne Erläuterungen zum Katalog

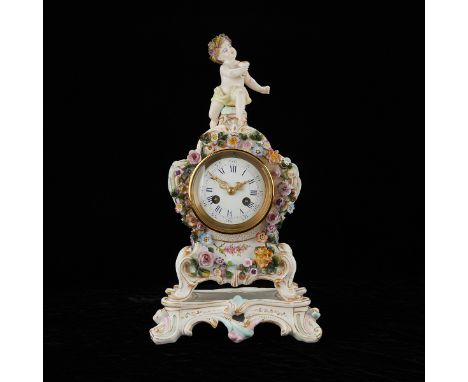

Dresden, Germany. Porcelain clock with applied flowers throughout and a cherubic baby finial. With gilded decorations throughout. Brass and enamel dial with Roman numerals. Marked faintly in underglaze blue along the underside.Height: 14 1/2 in x width: 8 in x depth: 4 in.Condition: The item is in generally good condition with no major cracks, dents, or losses. Light wear throughout as expected. Dust collected to the recessed areas. Color decorations and gilding have faded in several scattered areas. There are a few scattered losses to the petals and leaves along the head of the baby. There is an approximately 1 inch crack that is discolored dark to the pedestal. To the left of where the baby on the top is sitting, there is a 1/4 in crack. Under the back of the baby, there is a minute crack. There is another light crack, measuring 1/4 inch, to the left of the clock. No visible cracks to the glass on the clock; there is an area. that is lightly discolored to the center of the face; the case opens and closes smoothly; there is light oxidation to the metal bezel; there is an area with a crack, measuring 1/4 in, to the edge of the back glass of the clock. When inspected under UV light, there is no visible sign of restoration; however, along the baby on the top, there are unidentified residues only visible under UV light, not visible under natural light. Along the underside, there is a crack, measuring 3/4 in, and discoloration. Wear to the underside, consistent with age and use.

FINE FAMILLE ROSE ‘MAGU’ CHARGER QING DYNASTY, YONGZHENG PERIOD 清雍正 粉彩麻姑獻壽圖大盤 the interior delicately enamelled with Magu, the goddess of longevity, holding a lingzhi spray, beside a boy attendant carrying a basket of peaches over his shoulder, and a stag with a peach in its mouth, the mouth rim gildedDimensions:34.4cm diameterProvenance:Provenance: Formerly in a private American estate (by repute)Note: Note: Some plates of similar 'magu' theme were commissioned by Augustus II (1670-1733), King of Poland and Elector of Saxony and also known as Augustus the Strong, whose passion for collecting created the basis of Dresden’s Art Collections. Some existing examples with old Dresden inventory are respectively in the Dresden collection [1], the Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam [2], and in the former Collection Ignazio Vok [3]. Two smaller dishes (39cm diameter and 38.8cm) with the same design and inventory number were sold respectively at Christie's London, 30 April 2015, lot 111 and Sotheby's New York, 17 March 2021. A larger (43.5cm diameter) plate was sold at this saleroom, 5th November 2021, lot 229. [1] Eva Ströber, La maladie de porcelaine ..., East Asian Porcelain from the Collection of Augustus the Strong, Leipzig, 2001, no. 32[2] C.J.A. Jörg, Oriental Porcelain, A Choice from the Boymans-van Beuningen Museum Collection, Rotterdam, 1995, p. 61, and fig. 25[3] Ulrich Wiesner, Seladon Swatow Blauweiss. Chinesische Keramik aus der Sammlung Ignazio Vok, Köln, 1983, no. 153

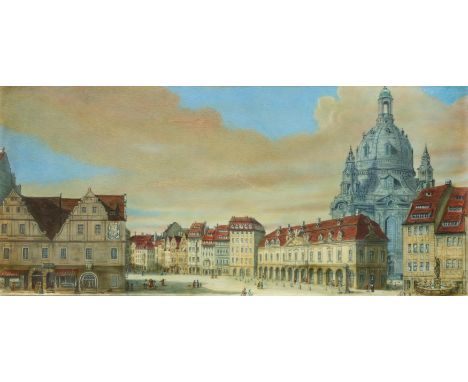

BELLOTTO, BERNARDO('Canaletto')1721 Venedig - 1780 WarschauKopie 18./19. Jh.Titel: Dresden. Alte Ansicht am Neumarkt mit der Frauenkirche. Nach dem Gemälde Bellottos, heute Sammlung Agnelli, Turin. Technik: Aquarell auf Papier. Maße: 12 x 25cm. Rahmen: Rahmen.Provenienz: Privatbesitz, Deutschland.Bernardo Bellotto Italien Italienische Schule Venezianische Schule Barock 18.Jh. Handzeichnungen Stadtansicht Aquarell ArchitekturErläuterungen zum Katalog

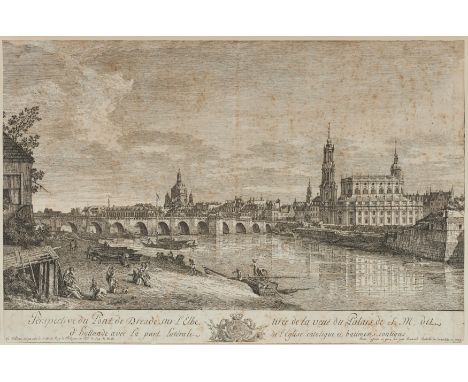

BELLOTTO, BERNARDO('Canaletto')1721 Venedig - 1780 WarschauTitel: Perspective du Pont de Dresde sur L'Elbe. Blick über die Elbe mit der Augustusbrücke auf Dresden und das berühmte Altstadtpanorama. Technik: Kupferstich auf Papier. Montierung: Kaschiert. Maße: 53 x 81,5cm. Bezeichnung: In der Platte signiert unten rechts: Peinte, dessiné et gravé par Bernard Bellotto dit Canaletto 1749. Rahmen: Rahmen. Provenienz:Privatbesitz, Deutschland.Bernardo Bellotto Italien Italienische Schule Venezianische Schule Barock 18.Jh. Grafik Architektur Druckgrafik StadtansichtErläuterungen zum Katalog

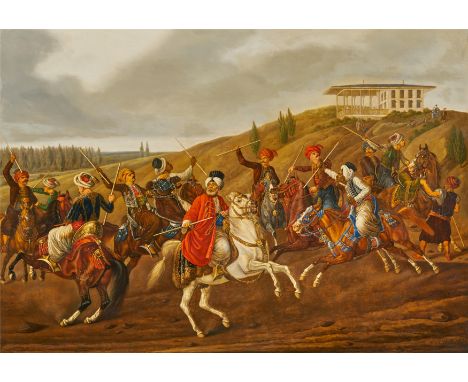

HESS, CARL ADOLPH HEINRICH1769 Dresden - 1849 WilhelmsdorfTitel: In den Kampf aufbrechende orientalische Reiter. Technik: Öl auf Holz. Montierung: Parkettiert. Maße: 100 x 134cm. Bezeichnung: Signiert und datiert unten rechts: C.A. Hess 1831. Rahmen: Rahmen. Provenienz:Privatbesitz, Deutschland.Carl Adolph Heinrich Hess Deutschland Berliner Schule 18./19. Jh. Gemälde Pferde Gemälde OrientErläuterungen zum Katalog

MÜHLIG, HUGO1854 Dresden - 1929 DüsseldorfTitel: Kartoffelernte am Niederrhein. Technik: Öl auf Leinwand. Montierung: Doubliert. Maße: 55,5 x 90,5cm. Bezeichnung: Signiert unten rechts: Hugo Mühlig Ddf. Rahmen: Rahmen. Rückseitig:Auf dem Keilrahmen Stempel Kunsthandel Paffrath, Düsseldorf.Literatur:Vgl. A. Baeumerth / W. Körs: Hugo Mühlig. Leben und Werk, Düsseldorf 1997, WVZ-Nr. 411 mit Farbabb. S. 156. Provenienz:Galerie an der Börse, Düsseldorf 1995;Privatbesitz, Deutschland.Hugo Mühlig Deutschland Düsseldorfer Schule Willingshäuser Schule 2.H. 19.Jh. Gemälde Landleben Malerei ErnteErläuterungen zum Katalog

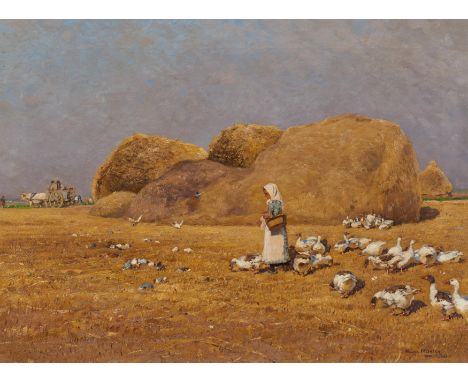

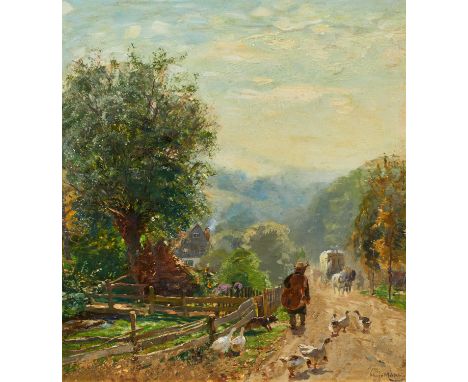

MÜHLIG, HUGO1854 Dresden - 1929 DüsseldorfTitel: Mädchen mit Gänseschar auf abgeernteten Feldern. Technik: Öl auf Leinwand. Maße: 44,5 x 60,5cm. Bezeichnung: Signiert unten rechts: Hugo Mühlig / Ddf. Rahmen: Rahmen. Provenienz:Privatbesitz, Deutschland.Hugo Mühlig Deutschland Düsseldorfer Schule Willingshäuser Schule 2.H. 19.Jh. Gemälde Kind / Kinder Malerei NiederrheinErläuterungen zum Katalog

MÜHLIG, HUGO1854 Dresden - 1929 DüsseldorfTitel: Wandernder Musikant. Technik: Öl auf Papier. Montierung: Auf Karton gelegt. Maße: 37 x 33,5cm. Bezeichnung: Signiert und datiert unten rechts: Hugo Mühlig / 1890. Rahmen: Rahmen. Literatur:Vgl. A. Baeumerth / W. Körs: Hugo Mühlig. Leben und Werk, Düsseldorf 1997, WVZ-Nr. 149/167: identisches Motiv in etwas veränderter Version.Provenienz:Privatbesitz, Deutschland.Hugo Mühlig Deutschland Düsseldorfer Schule Willingshäuser Schule 2.H. 19.Jh. Gemälde Landleben Malerei MusikinstrumentErläuterungen zum Katalog

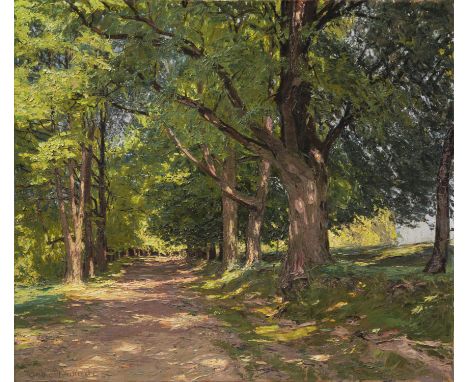

ALTENKIRCH, OTTO1875 Ziesar - 1945 SiebenlehnTitel: Lindenallee am Eichberg in Niederrheinsberg. Technik: Öl auf Leinwand. Maße: 83,5 x 96cm. Bezeichnung: Signiert und datiert unten links: Otto Altenkirch 43. Rahmen: Rahmen. Rückseitig:Auf dem Keilrahmen mit Bleistift bezeichnet: "Eichberg Niederreinsberg / Otto Altenkirch Siebenlehn Dresden".Literatur:M. Petrasch: Otto Altenkirch 1875-1945. Leben und Werk, Dresden 2005, S.318, Nr. 1943-11-S ohne Abb.Provenienz:Privatbesitz, Deutschland.Wiederholt zog es den Maler Otto Altenkirch an diesen einfachen Flecken Erde am Eichberg im sächsischen Örtchen Niederreinsberg. Aus ein und derselben Perspektive malte der in Berlin und Dresden bei Eugen Bracht ausgebildete Künstler diese Stelle, ganz im Sinne einer Paysage intime, dem schlichten Naturausschnitt einer "vertrauten Landschaft", wie sie zuerst in Frankreich von den Barbizonmalern vertreten und dann im Impressionismus weiterentwickelt wurde. Altenkirch experimentierte mit den Wirkungen des Lichts in der Natur und schuf mehrere Bildserien: Indem er dasselbe Motiv zu verschiedenen Tageszeiten malte, fing er eine Vielzahl von Stimmungen ein, die durch wechselnde Lichtverhältnisse erzeugt wurden. In unserem Bild zeigt sich außen am Waldrand das blendende Licht eines wolkenlosen Sommertags. Altenkirch konzentriert sich mit einer pastosen Maltechnik und einer stark reduzierten Farbpalette auf die Wiedergabe von Licht und Schatten, genauer: von kaltem und warmem Grün. Außen taucht es die Bäume in ein leuchtendes Gelbgrün. Im Wald wirft es einige Lichtflecken auf den lehmigen Boden des verschatteten Weges und in die Baumkronen. Rechts, wo der Hügel leicht ansteigt, hält er verschiedene blaugrüne Töne fest. Seine spätimpressionistische Landschaftsmalerei ist geprägt von einer ehrlichen Naturbeobachtung, die zwischen realistischem Blick auf das Gesehene und moderner Formauflösung ihren Ausdruck findet. Wir danken Frank Petrasch, Dresden, der uns die Werkverzeichnisnummer anhand einer digitalen Fotografie bestätigt hat, für die Unterstützung bei der Katalogisierung der vorliegenden Arbeit.Otto Altenkirch Deutschland Berliner Schule Postexpressionismus 1.H. 20.Jh. Gemälde Sonne Malerei BäumeErläuterungen zum Katalog

KÜHN, KURT1880 Dresden - 1957 Waging am SeeTitel: Sitzender Beduine. Technik: Öl auf Leinwand. Maße: 86 x 90,5cm. Bezeichnung: Signiert unten links: K.Kühn/11. Rückseitig: Originales Nachlassetikett mit der Nummer 423 sowie Nachlassstempel auf der Leinwand.Provenienz:Aus dem Künstlernachlass.Bereits im Rahmen unserer letzten Fine Art-Auktion im November 2022 durften wir Ihnen erstmals fünf ausgewählte Werke des deutschen Impressionisten Kurt Kühn anbieten. Umso größer ist die Freude darüber, weitere Arbeiten dieses vergessenen Impressionisten zum einen im Rahmen unserer kommenden Frühjahrsauktion, zum anderen im Rahmen einer eigens zusammengestellten ONLINE-ONLY-Auktion anzubieten. Vom 10. - 22. Mai 2023 sind hier zahlreiche Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen Kurt Kühns mit einem Klick zu erwerben.Sein Ouvre, das rund 600 Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen umfasst, ist geprägt durch den französischen Impressionismus. Kühn studierte an renommierten Kunstakademien, und lernte bei den wegweisenden Künstlern seiner Zeit. Die internationalen Aufenthalte, vor allem im Norden Afrikas, prägen sein Werk, das sich durch einen wahren Facettenreichtum auszeichnet. Die sogenannten "Afrikajahre" gehören zu den künstlerisch Prägendsten seiner Karriere. Fortan verschmolz er Exotisches mit Impressionistischem. Dem Stil des Impressionismus fühlte er sich verpflichtet und blieb ihm zeit seines Lebens treu. Die schillernden und belebenden Farben finden sich in nahezu jedem Werk wieder. Aufgrund seiner fast 10-jährigen Abwesenheit aus Deutschland, die durch eine Kriegsgefangenschaft bedingt war, verlor er eine große Menge wertvoller Gemälde, große Teile des elterlichen Vermögens, und schließlich auch seinen Ruf als aufstrebender Künstler. Nach der Zerstörung seines Ateliers in Düsseldorf durch deinen Einschlag einer Bombe und weiteren Versuchen, sich künstlerisch zu resozialisieren, zog sich Kühn nach Bayern zurück und verbrachte die letzten 14 Jahre seines Lebens in Wagingen am See. Wir möchten uns herzlichst bei den Erben des Künstlers für die wunderbare Zusammenarbeit und ihr Vertrauen in unser Haus bedanken. Kurt Kühn Deutschland Impressionismus 1.H. 20.Jh. Gemälde Orient Malerei MannErläuterungen zum Katalog

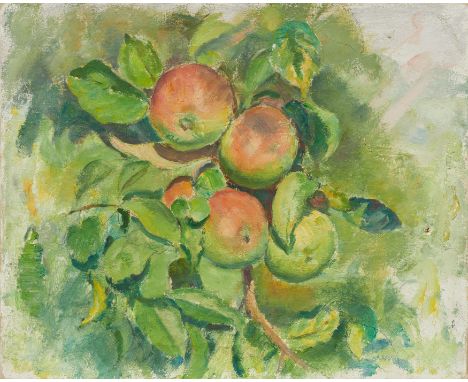

KÜHN, KURT1880 Dresden - 1957 Waging am SeeTitel: Äpfel im Baum. Technik: Öl auf Leinwand. Maße: 33,5 x 41,5cm. Rückseitig: Originales Nachlassetikett mit der Nummer 335 sowie Nachlassstempel auf der Leinwand. Echtheit durch Frau Charlotte Kühn bestätigt.Provenienz: Aus dem Künstlernachlass.Kurt Kühn Deutschland Impressionismus 1.H. 20.Jh. Gemälde Stillleben Malerei ObstErläuterungen zum Katalog

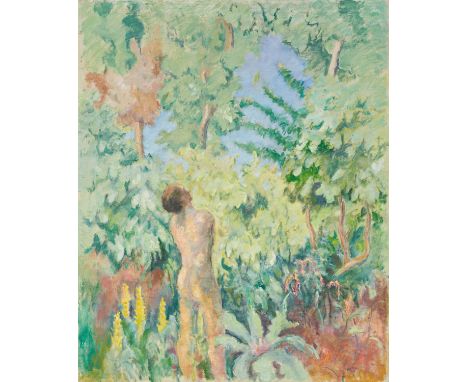

KÜHN, KURT1880 Dresden - 1957 Waging am SeeTitel: Männlicher Akt in urtümlicher Natur. Technik: Öl auf Leinwand. Maße: 131 x 105cm. Rückseitig:Originales Nachlassetikett mit der Nummer 312 sowie Nachlassstempel auf der Leinwand. Echtheit durch Frau Charlotte Kühn bestätigt. Provenienz: Aus dem Künstlernachlass.Kurt Kühn Deutschland Impressionismus 1.H. 20.Jh. Gemälde Pflanzen Malerei LandschaftErläuterungen zum Katalog

A COLLECTION OF HAND PAINTED AYNSLEY AND HAMMERSLEY TEAWARE, comprising an Aynsley coffee cup and saucer painted mark C160/7 on the base, a Dresden floral coffee cup and saucer (hairline crack), a Dresden cup and three saucers, an Aynsley 'Pink Rose' cup and saucer (chipped), a Coalport cup, saucer and biscuit plate (hairline crack), Crown Staffordshire 'Denbigh' coffee cup and saucer, etc. (40) (Condition report: crazing and worn gilt on some pieces, obvious damage mentioned in description)

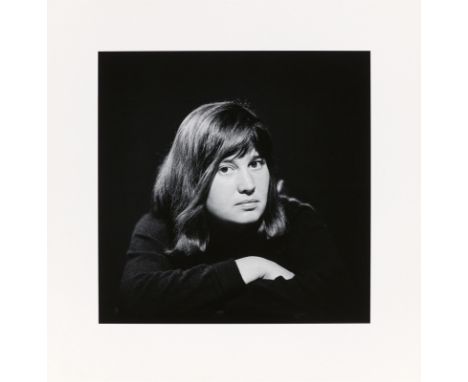

Gerhard Richter (Dresden 1932 – lebt in Köln). Ulrike Meinhof. 2015Pigmentdruck auf Photorag, auf Aludibond. 36 × 36 cm (51,1 × 50,2 cm) (14 ⅛ × 14 ⅛ in. (20 ⅛ × 19 ¾ in.)). Signiert.Nicht mehr bei Butin.–Eines von 120 nummerierten Exemplaren aus einer Gesamtauflage von 135. Berlin, Edition für Texte zur Kunst, 2015. [3010]Provenienz: Privatsammlung, BerlinZustandsbericht: Ex. 24/120 In sehr gutem Zustand. Die Blattkanten ohne Einrisse oder Fehlstellen. Sehr schöner harmonischer Gesamteindruck.Wir berechnen auf den Hammerpreis 32% Aufgeld.

Gerhard Richter (Dresden 1932 – lebt in Köln). „40.000“. 2008Offset in Schwarz, auf weißem Halbkarton. 80 × 80 cm (94 × 94 cm) (31 ½ × 31 ½ in. (37 × 37 in.)). Betitelt, signiert und datiert.Butin 134.–Eines von 100 nummerierten Exemplaren, aus einer Gesamtauflage von 124. Berlin, Texte zur Kunst (Edition des Heftes Nr. 70), 2008. [3303] Gerahmt.Provenienz: Privatsammlung, BerlinZustandsbericht: Ex. 79/100In sehr gutem Zustand. Die Farben frisch. Das Papier minimal gewellt (nur im Streiflicht erkennbar). An den Blatträndern an wenigen Stellen kaum wahrnehmbare, hauchfeine Bereibungsspuren. Sehr schöner harmonischer Gesamteindruck.Wir berechnen auf den Hammerpreis 32% Aufgeld.

Gerhard Richter (Dresden 1932 – lebt in Köln). „Schweizer Alpen I - A1“. 1969Serigrafie auf festem Papier. 69,2 × 69,4 cm (27 ¼ × 27 ⅜ in.). Signiert. Rückseitig gestempelt.Butin 20, A1.–Eines von 300 unnummerierten Exemplaren. Hamburg, Griffelkunst-Vereinigung, 1969. [3965]Zustandsbericht: Harmonischer Gesamteindruck. Die Blattkanten ohne Einrisse oder Fehlstellen, stellenweise bestoßen. An den Blatträndern stellenweise leichte Knickfalten. Im Randbereich stellenweise winzige Verluste in der Farboberfläche. Das Papier am Rand leicht gebräunt und mit hellen Stockfleckchen. Am unteren Rand mittig eine hauchfeine Fingerspur. Unter UV-Licht sind keine Restaurierungen erkennbar.Wir berechnen auf den Hammerpreis 32% Aufgeld.

Rauch, Christian Daniel (Arolsen 1777 - 1857 Dresden) nachBüste Friedrich II. von Preussen, Bronze gegossen und goldbraun patiniert, König Friedrich II. in pelzverbrämter Jacke und mit Zweispitz, auf der Brust der Schwarze Adlerorden, rückseitig bezeichnet "Rauch" und Gießermarke mit Jahreszahl oder Nummerierung "B .878", originaler gedrechselter Steinsockel, Büste H 27 cm, H gesamt 33 cm, Gewicht gesamt 6.410 gr., Deutschland, wohl Berlin Ende 19. Jhd., Büste sehr guter Zustand mit feiner Patina, Sockel alt repariert, vorn zwei Löcher einer ehemaligen Plakette 1701

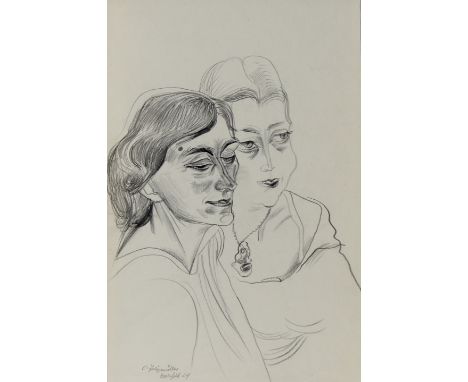

Felixmüller, Conrad (Dresden 1897 - 1977 Berlin)Zeichnung "Doppelportrait mit Londa", Bleistift auf chamoisfarbenem Velin, Portrait der Ehefrau des Künstlers neben einer Bielefelderin (Frau Becker?), Londa Felixmüller trägt einen Silberanhänger des Bielefelder Goldschmiedes Rudolf Feldmann, mit dem der Künstler ebenfalls gut bekannt war, unten links signiert und datiert "C. Felixmüller Bielefeld 1924", Blatt 50,5 x 32 cm, sehr guter Originalzustand, ungerahmt 4304 Möglicherweise handelt es sich bei der dargestellten Bielefelderin um die Ehefrau Dr. Heinrich Beckers, aus dem gleichen Jahr (1924) existierten in der Sammlung Becker Portraits der Tochter Lydia und des Sohnes Arnold von Conrad Felixmüller (siehe Katalog Auktionshaus OWL 22.10.2022, lot 55171 Prov.: Geschenk des Künstlers an Dr. Heinrich Becker, Sammlung Dr. Heinrich Becker Bielefeld, Besitz der Tochter Lydia Villanua-Becker Madrid (*1912 Bielefeld), Privatsammlung Ostwestfalen, Dr. Heinrich Becker (Braunschweig 1881 - 1964 Bielefeld) war Leiter des Städtischen Kunsthauses Bielefeld (Vorläufer der Kunsthalle Bielefeld von 1927 bis 1933 und von 1946 bis 1954, in dieser Zeit richtete er über 80 Ausstellungen u.a. mit Werken von Käthe Kollwitz, August Macke, Edvard Munch oder Emil Nolde aus

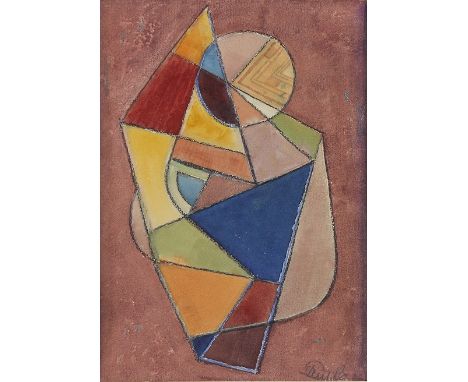

Knothe, Paul (Walddorf 1897 - 1988 Halbs)Aquarell über Kohle, konstruktivistische Figuration, unten rechts in Blei signiert und datiert "PaulKa 62", Ausschnitt 45 x 32 cm, sichtbar guter Zustand, sauber modern gerahmt und verglast mit Pp. (65 x 80 cm) 4316 Paul Knothe studierte 1914 bis 1916 an der Akademie Dresden und 1918 an der Kunstgewerbeschule Dresden, 1919 wechselte er an das Bauhaus in Dessau und besuchte die Kurse von Paul Klee

Ludwig von Hofmann (Darmstadt 1861 - Dresden 1945). Idyll. Pastell. 37,5 x 64 cm. L. u. sign. L. v. Hofmann, auf dem Rückseitenschutz auf Etikett betitelt. Unauffällige Farbverluste. Die in höchstem Grade ästhetisierte Naturverbundenheit des Jugendstils kommt in Hofmanns Komposition nicht nur durch die Nacktheit der Figur, sondern auch auch deren farbliche Ähnlichkeit mit der Umgebung zum Ausdruck. - Provenienz: Von der jetzigen Einlieferin Ende der 70er Jahre in der Galerie Wolf Uecker, Hamburg, erworben. - Deutscher Maler, Graphiker und Gestalter, einer der bedeutendsten Künstler des Jugendstils. H. studierte ab 1883 an der Dresdener Akademie, anschließend in Karlsruhe sowie an der Académie Julian in Paris. Er gehörte 1892 in Berlin zu den Mitbegründern der 'Gruppe der XI'. 1903 wurde er Professor in Weimar, 1916 in Dresden. Mus.: Berlin (Nat.-Gal.), Dresden, Essen (Folkwang-Mus.), Hamburg (Kunsthalle), Köln (Wallraf-Richartz-Mus.), Weimar, Darmstadt u.a. Lit.: Thieme-Becker, Vollmer u.a.

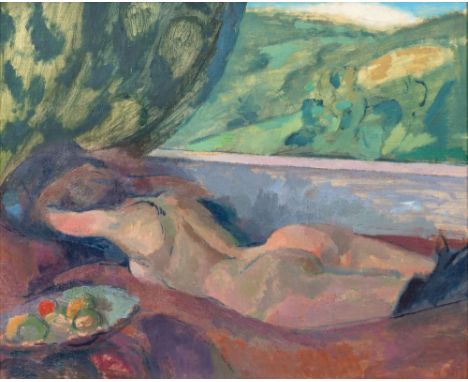

Franz Nölken (Hamburg 1884 - La Capelle 1918). Liegender Rückenakt. Um 1914. Öl/Lw. 46 x 55 cm. N. besuchte bis 1914 mehrmals Paris, wo er 1909 auch Schüler im Atelier Matisse war. Neben dem koloristischen Gespür des Meisters finden sich auch Spuren der Auseinandersetzung mit Degas und Picasso in N.s Werk. Der 'Liegende Rückenakt' läßt aber auch Anklänge an Cézanne erkennen und wird dadurch zu einem besonders schönen Werk französischer Malerei aus einem Hamburger Atelier. - Literatur: WVZ: Meyer-Tönnesmann 212 - Provenienz: Galerie Herold 1984; Privatsammlung einer Deutschen Sammlerin in Spanien; seitdem durch Erbgang. - N. ist einer der wichtigsten Künstlerrepräsentanten der anbrechenden Moderne in Hamburg von weit überregionalem Rang. Er war ab 1900 zusammen mit F. Ahlers-Hestermann Schüler von A. Siebelist. 1904 trat er dem Hamburgischen Künstlerclub bei, 1907 wurde er auf Vorschlag von K. Schmidt-Rottluff kurzzeitig Mitglied der 'Brücke'. Nach einer Ausstellung mit den Brücke-Künstlern in Dresden 1909 ging er gemeinsam mit F. Ahlers-Hestermann und W. Rosam nach Paris, um Unterricht bei H. Matisse zu nehmen. Die Hamburger Sammler E. Rump und O. Troplowitz, der Besitzer von Beiersdorf, erkannten früh sein Talent und förderten ihn; der Komponist M. Reger gehörte zu seinen Freunden. N.s malerisches Oeuvre wurzelt im Naturalismus und nahm später Einflüsse des französischen Neoimpressionismus' sowie seines Lehrers Matisse auf. Mus.: Hamburg (Kunsthalle), Berlin (Brücke Museum), Schleswig (SHLM) u.a. Lit.: Thieme-Becker, Vollmer, Rump, Der Neue Rump, C. Meyer-Tönnesmann: Der Hamburgische Künstlerclub von 1897, Kat. Galerie Herold mit WVZ von C. Meyer-Tönnesmann 1984 u.a.

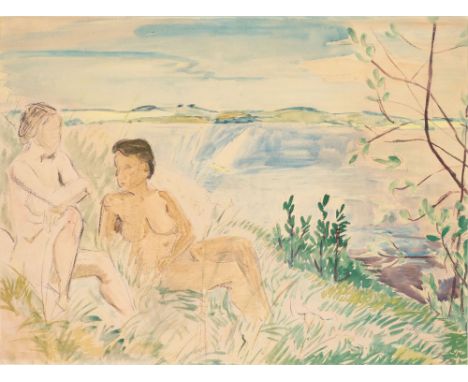

Erich Heckel (Döbeln 1883 - Radolfzell/Bodensee 1970). Sommertag. 1935. Aquarell und Kreide. 52 x 69,5 cm. R. u. sign. und dat. Heckel 35 sowie betitelt, unter Passepartout und Glas gerahmt. Dargestellt ist ein Sommertag an der Flensburger Förde, wo Erich und Siddi Heckel häufig ihre Sommer verbrachten. - Gutachten: Wir danken Renate Ebner vom Heckel-Archiv in Hemmenhofen für die freundliche Bestätigung der Authentizität und wertvolle Informationen. - Provenienz: Privatsammlung in New York seit den 1950er Jahren, durch Erbgang in eine Sammlung in Arizona spätestens 2010; Christie's New York, 25.05.21, Kat.-Nr. 463; Sothebys Köln 01.-07.09.22, Kat.-Nr. 52; Privatsammlung Berlin - H. war einer der bedeutendsten Vertreter des Expressionismus. Er gehörte nach einem kurzen Architekturstudium 1905 neben Schmidt-Rottluff, Kirchner und F. Bleyl zu den Mitbegründern der 'Brücke' in Dresden. Nach zahlreichen Reisen und längerer Ateliergemeinschaft mit Kirchner zog er 1911 in das Kunstzentrum Berlin, wo er mit anderen dem Expressionismus zum internationalen Durchbruch verhalf. Den Ersten Weltkrieg durchlebte er als Sanitäter in Flandern, wo er M. Beckmann und J. Ensor traf. In der Zeit der Weimarer Republik erhielt er zahlreiche öffentliche und private Aufträge; bereits 1931 wurde sein Lebenswerk mit einer großen Ausstellung geehrt. Die Nationalsozialisten vernichteten eine große Anzahl seiner Werke; der Künstler zog sich an den Bodensee zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg würdigten zahlreiche Ausstellungen und Auszeichnungen seine Bedeutung, u.a. stellte er 1955 auf der Documenta I aus. 1949 bis 1955 unterrichtete H. an der Akademie Karlsruhe. Mus.: Berlin (Nat.-Gal., Brücke-Museum), New York (Neue Gal.), Madrid (Mus. Thyssen-Bornemisza), Hamburg (Kunsthalle, Altonaer Mus.), Essen (Folkwang-Mus.) u.a. Lit.: Thieme-Becker, Vollmer, Bénézit, P. Vogt: E. H., Werkverzeichnis der Gemälde, 1965 u.a.

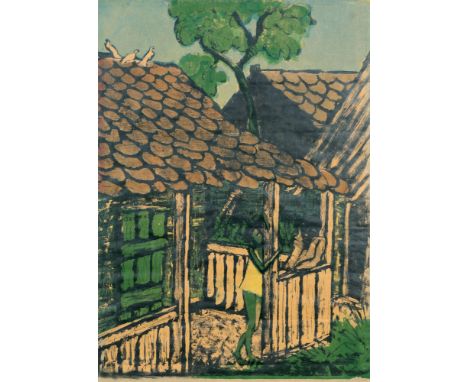

Otto Mueller (Liebau 1874 - Breslau 1930). Zwei Zigeunerkinder vor der Hütte. 1926/27. Farblithographie. 70,5 x 50 cm. Ungerahmt. Verso Nachlasstempel mit Signatur des Nachlassverwalters Erich Heckel. Winziges Loch. Die unnummerierte Graphik erschien in einer Auflage von 60 Abzügen. - Literatur: WVZ: Karsch 162 - Deutscher Maler und Graphiker, ein führender Vertreter des deutschen Expressionismus. Nach einer Lehre als Lithograph studierte er ab 1896 an der Akademie Dresden, 1898 wechselte er an die Münchener Akademie, wo ihm aber der Direktor F. von Stuck 1899 eine Fortsetzung des Studiums verweigerte. 1908 ließ er sich in Berlin nieder, wo er 1910 zu den Mitbegründern der Neuen Secession gehörte. Seitdem stellte er auch zusammen mit der 'Brücke' aus. 1919 nahm er eine Professur in Breslau an. Die Nationalsozialisten diffamierten ihn als 'entartet' und ließen viele seiner Werke aus Museen entfernen. Mus.: Berlin (Brücke-Mus., Nat.-Gal.), Hannover (Sprengel-Mus.), Nürnberg (Germ. Nat.-Mus.), Hamburg, Dortmund, Görlitz u.a. Lit.: Thieme-Becker u.a.

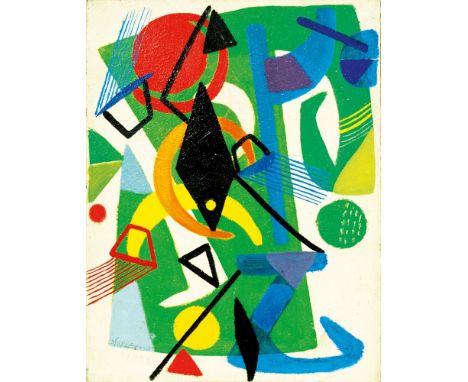

Max Ackermann (Berlin 1887 - Unterlengenhardt 1975). 1948/X. 1948. Öl und Tempera/Holz. 33 x 25 cm. L. u. sign. und dat. Ackerman 48, auf Rückseitenschutz betitelt und Werk-Nr. Ack0080. - Literatur: Ackermann-Werk-Nr. Ack0080 - Provenienz: Galerie Meißner, Hamburg, vor 1993 - Maler und Graphiker. A. studierte bei H. van de Velde in Weimar und R. Müller in Dresden, prägend wurde aber seine Zeit als Schüler A. Hölzels in Stuttgart. 1918/19 war er Mitglied des 'Blauen Reiters'. Er schuf anfangs veristische Arbeiten mit sozialkritischem Hintergrund, über eine konstruktivistische Phase gelangte er später zur abstrakten Malerei. Nach Ausstellungs- und Lehrverbot 1936 übersiedelte er nach Horn am Bodensee. Nach dem Krieg blieb er einer gegenstandsfreien, aber nun lyrischer gestimmten Kunst verbunden. Mus.: Berlin (Nat.-Gal.), Frankfurt (Städel), Hamburg (Kunsthalle), Köln (Wallraf-Richartz-Mus., Mus. Ludwig), Chicago (Art Inst.), Wien (Albertina), Basel u.a. Lit.: AKL, Vollmer.

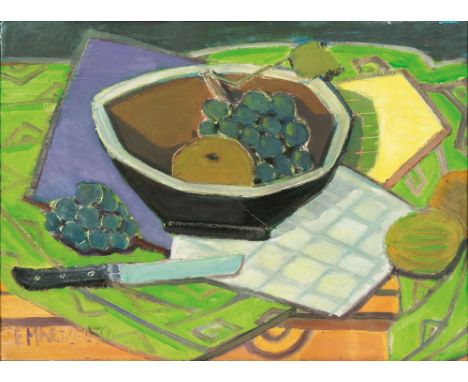

Emil Maetzel (Cuxhaven 1877 - Hamburg 1955). Tafelstilleben. 1950. Öl/Karton. 41 x 56 cm. L. u. sign. und dat. E. Maetzel 50. Min. Kratzer. - Maler, Architekt, Graphiker und Bildhauer. M. studierte bis 1900 Architektur in Hannover, Dresden und Paris und war anschließend im Städtebau in Hamburg tätig. 1919 war er unter den Mitbegründern der Hamburgischen Sezession und bis 1933 deren Vorsitzender. Er ist einer der Hauptvertreter des Hamburger Expressionismus. Seine Ehefrau war die Malerin Dorothea M.-Johannsen. Mus.: Hamburg (Kunsthalle), Kiel, Schleswig (SHLM) u.a. Lit.: Thieme-Becker, Vollmer, Der Neue Rump u.a.

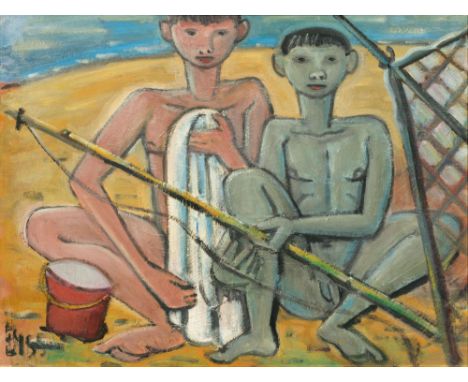

Emil Maetzel (Cuxhaven 1877 - Hamburg 1955). Knaben mit Angel. 1955. Öl/Karton. 49 x 65 cm. L. u. sign. und monogr. EM 55. Verso Skizze für dasselbe Motiv - Maler, Architekt, Graphiker und Bildhauer. M. studierte bis 1900 Architektur in Hannover, Dresden und Paris und war anschließend im Städtebau in Hamburg tätig. 1919 war er unter den Mitbegründern der Hamburgischen Sezession und bis 1933 deren Vorsitzender. Er ist einer der Hauptvertreter des Hamburger Expressionismus. Seine Ehefrau war die Malerin Dorothea M.-Johannsen. Mus.: Hamburg (Kunsthalle), Kiel, Schleswig (SHLM) u.a. Lit.: Thieme-Becker, Vollmer, Der Neue Rump u.a.

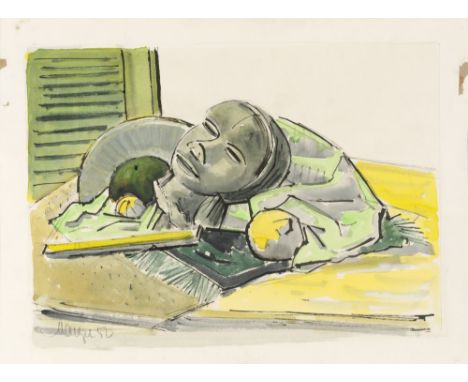

Emil Maetzel (Cuxhaven 1877 - Hamburg 1955). Stilleben mit Maske. 1952. Aquarell und Gouache. 44,5 x 60,5 cm. Ungerahmt. L. u. sign. und dat. Maetzel 52. Min. ber. - Maler, Architekt, Graphiker und Bildhauer. M. studierte bis 1900 Architektur in Hannover, Dresden und Paris und war anschließend im Städtebau in Hamburg tätig. 1919 war er unter den Mitbegründern der Hamburgischen Sezession und bis 1933 deren Vorsitzender. Er ist einer der Hauptvertreter des Hamburger Expressionismus. Seine Ehefrau war die Malerin Dorothea M.-Johannsen. Mus.: Hamburg (Kunsthalle), Kiel, Schleswig (SHLM) u.a. Lit.: Thieme-Becker, Vollmer, Der Neue Rump u.a.

-

36074 item(s)/page