Prof. Ferdinand von Keller, Kampfszenewohl Darstellung der legendären bayerischen Heldengestalt des "Schmieds von Kochel", der Überlieferung nach soll der als ungewöhnlich groß und kräftig beschriebene Schmied als Soldat im Großen Türkenkrieg und als bereits 70-jähriger gegen die Besetzung Bayerns durch Habsburger Truppen im Zuge des Spanischen Erbfolgekrieges gekämpft haben, als einer der Anführer des Bauernaufstandes soll er in der Sendlinger Mordnacht von 1705, heroisch kämpfend, als letzter der Aufständigen umgekommen sein, eindrucksvoll gestaltete Keller die Physiognomien der Akteure, während der Schmied im Zentrum des Gemäldes verzweifelt gegen die Übermacht der Angreifer kämpft und sein Gesicht von Kampfeswillen gezeichnet ist, sind die Angreifer mit hasserfüllten und höhnischen Gesichtszügen verewigt, fein erfasste, gering pastose Historienmalerei in Grisaille, das Gemälde ist Teil einer Serie von Grisaillearbeiten, in denen sich Keller mit mythischen Stoffen auseinandersetzt, so entstand 1875 sein Grisaillegemälde "Hero und Leander" (Kunsthalle Karlsruhe), Öl auf Leinwand, rechts unten signiert und datiert "Ferd. Keller 1877", rückseitig auf dem Keilrahmen Jahreszahl "1887" und weitere Annotationen, minimal farbschwundrissig, gering restaurierungsbedürftig, im prächtigen Goldstuckrahmen (bestoßen) gerahmt, Falzmaße 86 x 59 cm. Künstlerinfo: auch Fernando Keller, ab 1896 "Ferdinand von Keller", dt. Maler, Freskant, Illustrator, Radierer und Plastiker (1842 Karlsruhe bis 1922 Baden-Baden), künstlerisch durch den Vater (Ingenieur und Hobbymaler) und den Bruder Friedrich Keller-Leuzinger (Maler und Illustrator) geprägt, 1858-62 zusammen mit Vater und Bruder Aufenthalt in Brasilien, hier erste autodidaktische künstlerische Arbeiten, 1862 Rückkehr über London nach Karlsruhe, studierte 1862-66 an der Akademie Karlsruhe und Meisterschüler bei Johann Wilhelm Schirmer und Hans Canon, 1866 Reise in die Schweiz und nach Frankreich, 1867 erster Erfolg mit dem Historienbild "Tod Philipps II." auf der Weltausstellung in Paris, 1867-70 Winteraufenthalte in Rom, hier Bekanntschaft mit Feuerbach, 1870 Rückkehr nach Karlsruhe und zum Dozenten an der Akademie, 1873 zum Professor für Historienmalerei ernannt, hier bis 1913 tätig und ab 1880 Direktor der Akademie, schuf 1876 den Vorhang des Dresdner Hoftheaters (Semperoper), der ihn weithin bekannt machte, Rufe nach Dresden (1873), Kassel (1878) und Wien (1882) lehnte er ab, unternahm Studienreisen nach England, Spanien, Wien, beschickte zahlreiche Ausstellungen, unter anderem den Glaspalast München, Düsseldorf, Karlsruhe, Bremen, Berlin, Wien, erhielt diverse Ehrungen, wie 1891 Goldmedaille 1. Klasse auf der Berliner Internationalen Kunstausstellung, Dr. h.c. der TH Karlsruhe, Ehrenmitglied der Münchner Akademie und 1896 den Württembergischen Kronenorden, verbunden mit dem persönlichen Adel, 1913 Pensionierung, unternahm nun Reisen nach Dänemark, Griechenland und die Türkei, Mitglied der Allgemeinen Kunstgenossenschaft und der Künstlergenossenschaft Karlsruhe, tätig in Karlsruhe und im Landhaus "Villa Malfried" am Starnberger See, 1918 Umzug nach Baden-Baden, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Bötticher, Mülfarth, Müller-Singer, Seubert, Müller-Klunzinger, Ries, Dressler und Wikipedia.

We found 31176 price guide item(s) matching your search

There are 31176 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

31176 item(s)/page

Carl Rohde der Jüngere, attr., Allegorie auf den Frühlingjunges Mädchen, mit Taube und Blütenkranz im langen rotblonden Haar, unter dünnem Schleier aus Tüll, mit Körbchen voll Frühlingsblumen wie Maiglöckchen und Vergissmeinnicht, vor kräftig grüner Waldsilhouette, das junge Mädchen im luftigen schulterfreien Kleid steht mit seiner natürlichen Schönheit, Jugendlichkeit und dem geradezu mystischen Leuchten für den "Frühling des Lebens", was nicht nur durch die Frühlingsblumen im Korb unterstrichen wird, gerade das Maiglöckchen als sogenannte "Marienblume" symbolisiert Demut, Bescheidenheit und aufrichtige Liebe, Vergissmeinnicht stehen für zärtliche Erinnerung und Abschied in Liebe, auch die Taube, welche sich vertrauensvoll auf der rechten Hand des Mädchens niedergelassen hat, versinnbildlicht viele Eigenschaften der Jugend wie Unschuld, Liebe und Treue, poesievolle, qualitätvolle, fein lasierende Genremalerei mit schönem Licht, Öl auf Leinwand, um 1870, links unten signiert "C. Rohde", hierbei handelt es sich wohl um Carl Rohde den Jüngeren (1840-1891), möglicherweise käme aber auch Carl Rohde der Ältere (1806-1873) in Betracht, Craquelure, Fehlstellen in der Leinwand alt doubliert, restaurierungsbedürftig, original im prächtigen Goldstuckrahmen (bestoßen) gerahmt, Falzmaße ca. 117 x 87,5 cm. Künstlerinfo: dt. Geflügel- und Genremaler (1840 Koblenz bis 1891 München), studierte an der Akademie Stuttgart bei Bernhard von Neher dem Jüngeren und Heinrich von Rustige, seit 1864 in München ansässig, 1889 Umzug nach Berlin, beschickte Kunstausstellungen in Dresden, Wien, München, Berlin, Düsseldorf und Hannover, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Müller-Singer, Ries, Boetticher, Bénézit und Seubert.

Felix Schlesinger, Mädchen mit Kaninchenpoesievolle Stallszene, mit auf einer Treppe sitzendem jungen Mädchen in Tiroler Tracht, beim Herzen und Füttern dreier Kaninchen, feinst mit spitzem Pinsel lasierend festgehaltene Genremalerei, Öl auf Leinwand, um 1900, rechts unten signiert "F. Schlesinger", rückseitig auf dem Keilrahmen fragmentarisches Etikett einer Münchner Malutensilienfabrik sowie angeheftete Infos zum Künstler, schön im Vergolderrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 24 x 29,5 cm. Künstlerinfo: dt. Genremaler (1833 Lausanne oder Hamburg bis 1910), 1848-50 Schüler von Friedrich Heimerdinger in Hamburg, wohl 1850-51 Studium an der Akademie Düsseldorf, 1851 Aufenthalt in Antwerpen, 1852-54 Privatschüler von Rudolf Jordan in Düsseldorf, unterbrochen von Studienreisen nach Norddeutschland, Blankenese, Travemünde und Laboe, bis ca. 1859 in Düsseldorf tätig erwähnt, ca. 1859-61 in Paris, ca. 1861-63 Aufenthalt in Bockenheim bei Frankfurt am Main, anschließend in München ansässig, fertigte Beiträge für die Zeitschrift "Die Gartenlaube", beschickte bis 1908 Ausstellungen in München, Amsterdam, Den Haag, Wien, Berlin, Hamburg, Bremen, Lübeck, Düsseldorf, Köln und Dresden, 1850-59 Mitglied des Düsseldorfer Künstlervereins "Malkasten", Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Dressler, Bruckmann "Lexikon der Düsseldorfer Malerschule" und "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Seubert, Rump, Müller-Singer, Müller-Klunzinger, Boetticher und Wikipedia.

Prof. Paul Weber, "Umgestürzte Eiche mit Ochsengespann"sommerliche Waldlandschaft mit Bauern, beim Einsammeln abgebrochener Äste einer umgestürzten mächtigen Eiche, hierzu vermerkt Bruckmann "... Der Künstler ist einer der wichtigen Vertreter spätbiedermeierlicher Malerei, die wesentliche Impulse aus der Schule von Barbizon aufgenommen haben. Diese französische Landschaftsschule hatte er während seines Studienaufenthaltes 1864 in Paris kennengelernt. Gern belebte er seine Landschaftsbilder mit kleiner Tier- und Menschenstaffage.", gering pastose Genremalerei, Öl auf Leinwand, um 1890, links unten signiert "Paul Weber", rückseitig mehrere alte Etiketten mit handschriftlicher Annotation "Ständige Kunstausstellung der MKG [Münchner Künstlergenossenschaft] Maximilianstr. 26" und "Umgestürzte Eiche mit Ochsengespann - Paul Weber †", Craquelure, etwas restauriert, original im schönen Goldstuckrahmen mit Messingrahmenschild "Paul Weber" gerahmt, Falzmaße ca. 45 x 68 cm. Künstlerinfo: eigentlich Gottlieb Daniel Paul Weber, dt. Landschafts- und Tiermaler (1823 Darmstadt bis 1916 München), Schüler von Hofmann, Friedrich Jakob Hill und August Lucas in Darmstadt, 1842-44 Studium am Städelschen Kunstinstitut Frankfurt am Main bei Jacob Becker, 1844-48 Studienaufenthalt in München, beeinflusst von der Malerei Ludwig Richters, Eduard Schleichs und Carl Rottmanns, 1846-47 Orientreise im Gefolge des Prinzen Luitpold von Bayern, 1848 Weiterbildung bei Josephus Laurentius Dyckmans in Antwerpen, 1849 Übersiedlung nach Hamilton (Cincinnati) in die USA, ab 1854 in Philadelphia, 1858 Rückkehr nach Europa und Studienaufenthalte in der Schweiz, in Schottland, England und Frankreich, ab 1861 als Hofmaler in Darmstadt, 1864 Studienreise nach Paris, hier beeinflusst von der Malerei der Schule von Barbizon und Bekanntschaft mit Jean Francois Millet und Charles Émile Jacque, anschließend Hinwendung zu impressionistischer Malweise und der Paysage intime, 1865 und 1879 Aufenthalte in Willingshausen, 1872 Übersiedlung nach München, beschickte unter anderem die Große Berliner Kunstausstellung und den Münchner Glaspalast sowie Ausstellungen in Wien, Dresden und Berlin, Mitglied der Münchner Kunstgenossenschaft, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Boetticher, Bruckmann "Münchner Maler im 19./20. Jh.", Bantzer "Hessen in der Deutschen Malerei", Müller-Singer, Seubert, Müller-Klunzinger, Dressler, Schmaling "Künstlerlexikon Hessen-Kassel 1777-2000", Wollmann "Diel Willingshäuser Malerkolonie und die Malerkolonie Kleinsassen" und Wikipedia.

Max Busyn, Jüdische FamilieGruppe von trauernden und sich tröstenden Menschen in einem spärlich beleuchteten Raum, teils lasierende Malerei in zurückhaltender Farbigkeit, Öl auf Holz, links unten geritzte Signatur und Datierung "Busyn (19)46" und nochmals in Pinsel signiert und datiert "Busyn (19)46", rückseitig bezeichnet "über Holz gemalt", zahlreiche Nummern und "Max Busyn 1899-? Jüdische Familie Dresden", an der Unterkante durch Rahmung leichte Abriebsspuren, gerahmt, Falzmaße ca. 27,5 x 22 cm. Künstlerinfo: eigentlich Max Moses Busyn, polnisch-jüdischer Maler (Łodz 1899 bis 1976 Wiesbaden), 1922-26 Studium an der Akademie in Dresden und hier Mitglied der Künstlergruppe Die Schaffenden, lebte anschließend bis 1934 in Berlin und hier nahm er an Zusammenkünften der Constantin Brunner-Gemeinschaft teil, 1934 Immigration nach Palästina, in der 1950er Jahren Rückkehr nach Deutschland, Quelle: Vollmer und Internet.

Fritz Eder, "Yachthafen am Wannsee"Bootssteg mit angelegtem Segelboot und auf dem See vereinzelte Segelboote, unter locker bewölktem Himmel, pastose Malerei, Öl auf Platte, links unten monogrammiert und datiert "E (19)33", rückseitig betitelt "Yachthafen am Wannsee Berlin 1933" Stempel "Nachlaß Fritz Eder 1894 Berlin - 1994 Berlin", Kopie eines Empfehlungsschreibens von Hermann Max Pechstein aus dem Jahre 1919 und Klebezettel mit biographischen Angaben, leichte Altersspuren und etwas reinigungsbedürftig, gerahmt, Falzmaße ca. 50,5 x 41 cm. Künstlerinfo: dt. Maler und Graphiker (1894 Berlin bis 1994 Berlin), Studium in Dresden und München, Aktstudium bei Willy Jaeckel, ab 1923 als Maler in Berlin selbstständig, 1943 Zerstörung seines Ateliers durch Bombenangriffe, Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler Berlin, Quelle: Gemälderückseite.

Oswald Enterlein, Die Elbe bei Wehlensommerlicher Blick, aus Richtung der Bastei im Elbsandsteingebirge, zur Stadt Wehlen an der Elbe, gering pastose Landschaftsmalerei in kraftvoller Farbigkeit, Öl auf Leinwand, rechts unten signiert und datiert "Enterlein 1931", rückseitig auf dem Keilrahmen teils undeutlich betitelt und datiert "Blick auf Wehlen/Sächs. Schweiz - Oswald Enterlein 1931" sowie Stempel "Emil Geller Nachf. - Malbedarf - Dresden, Prager Str. 19", minimal restauriert, schön original gerahmt, Falzmaße ca. 56,5 x 79,5 cm. Künstlerinfo: dt. Landschaftsmaler, Holzschneider, Gebrauchsgraphiker, Verleger und Fotograf (1884 Freital-Deuben bis nach 1955), 1901-04 Schüler der Kunstgewerbeschule Dresden, betrieb eine Kunstanstalt mit Verlag und eine Papier- und Kartonagenfabrik in Niedersedlitz, Mitglied im Reichsverband bildender Künstler Deutschlands, tätig in Dresden, Quelle: Vollmer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Dressler und Internet.

Prof. Max Frey, "In Blumen"junge nackte Frau als Engel in paradiesischer Umgebung, mit exotischen Blumen vor flirrendem grünen Grund, die phantasievolle Komposition birgt eine subtile Erotik, die nicht zuletzt auf der Blickbeziehung des engelsgleich-schüchternen Mädchenaktes und der Dynamik eines im temperamentvollen Bordeauxrot dargestellten Reihers beruht, gering pastose, symbolistische Malerei, Öl auf Sperrholzplatte, rechts oben signiert und datiert "Max Frey 1930", rückseitig signiert und betitelt "Max Frey »In Blumen«" sowie Anmerkung "39 privat", fachgerecht gereinigt und gering restauriert, schön gerahmt, Falzmaße ca. 69,5 x 69 cm. Künstlerinfo: eigentlich Max Adolf Peter Frey, dt. Maler, Graphiker, Kunstgewerbler und Illustrator (1874 Mühlburg bei Karlsruhe bis 1944 Bad Harzburg), Schüler der Kunstgewerbeschule Karlsruhe, anschließend als Theatermaler in Berlin und Mannheim, 1893 sowie 1895-1903 Studium an der Akademie Karlsruhe bei Ferdinand Keller, Gustav Schönleber und Leopold von Kalckreuth, ab 1899 Mitglied der Karlsruher Kunstgenossenschaft und der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft, 1904-05 in Frankfurt am Main, ab 1905 in Dresden ansässig, 1906-1934 Berufung als Dozent an die Kunstgewerbeschule Dresden, 1910 zum Professor ernannt, um 1910 Gründungsmitglied der Dresdner Künstlergruppe „Grün-Weiß" und Mitglied der Dresdner Kunstgenossenschaft, tätig in Dresden-Blasewitz, 1937 Umzug nach Bad Harzburg, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Dressler, Wikipedia und Internet.

Alexander Koester, Enten am Seeufersonnige sommerliche Seeuferlandschaft, wohl Motiv vom Ammersee, 1899 reüssierte Koester mit Entengemälden, die fortan seine große Popularität begründeten und sein künstlerisches Schaffen der Folgejahre bestimmen sollten - allein ließen diese Entenbilder Koesters sonstiges Schaffen zu Unrecht vergessen, entstanden die Entenbilder mechanisch zur Befriedigung einer ständig wachsenden Nachfrage in großer Zahl, so offenbaren Koesters Landschaften, Stillleben und Genreszenen des Künstlers geniale Schöpferkraft und ureigenstes künstlerisches Interesse, entsprechend selten wie authentisch sind gerade diese Werke jenseits der Massenfertigung von Entenmotiven, das vorliegende Gemälde zeigt zwar auch vier Enten, thematisiert jedoch vordergründig das leuchtende Blau des Wassers, die weißen Schaumkronen der Wellen und das saftige Grün zwischen dunklen Steinen am Ufer, überspannt von einem hellblauen Himmel, Koester fängt die Landschaft impressionistisch mit breiten, pastosen Pinselstrichen in kraftvoller Farbigkeit ein und zaubert beim Betrachter unter Vernachlässigung von Details mit heiterer Gelassenheit das Erlebnis eines sonnigen Sommertages am See, hierzu vermerkt Wikipedia: "... Sein Werk zeigt eine konsequente Entwicklung von einer noch sehr realistischen, detaillierten Darstellung in den 1890er Jahren zu einer immer freieren, großzügigeren Malweise der Impressionisten. Zuletzt verzichtete er unter heftigen, groben Pinselstrichen ganz auf Detaillierung. ...", das Gemälde dürfte nach 1915 entstanden sein, in diesem Jahr verlor der Künstler kriegsbedingt neben seinem Sohn auch sein Heim in Klausen und zog nach Dießen am Ammersee, hier widmete er sich zunehmend der Stillleben- und Landschaftsmalerei und vor allem der Darstellung von Uferlandschaften, mehrere solcher Uferlandschaften gelangten aus dem Nachlass Koesters in den Besitz der Bayrischen Staatsgemäldesammlung in München, Öl auf Leinwand auf Hartfaserplatte, rechts unten signiert "A KOESTER", rückseitig Münchner Rahmungsetikett, mit Leinenpassepartout und Goldleiste gerahmt, Falzmaße ca. 47 x 63,5 cm. Künstlerinfo: eigentlich Alexander Max Koester, dt. Maler (1864 Bergneustadt bis 1932 München), genannt „Enten-Koester“, zunächst 1882-85 Lehre zum Apotheker in Wintzenheim bei Colmar, studierte ab 1885 an der Akademie Karlsruhe bei Karl Hoff, Graf Leopold von Kalckreuth und Claus Meyer, anschließend freischaffend in Karlsruhe, unternahm Studienreisen ins Ötz- und Inntal, an den Bodensee sowie nach Holland, ab 1896 in Klausen in Südtirol freischaffend, 1896 Ablehnung eines Rufs als Professor an die Düsseldorfer Akademie, unterhielt in den Sommermonaten Atelier in München, 1915 kriegsbedingte Umsiedlung von Klausen nach Dießen am Ammersee, beschickte diverse Ausstellungen wie die Großen Berliner Kunstausstellungen, Ausstellungen in Dresden, Düsseldorf, München und Wien sowie die Weltausstellung in St. Louis, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Dressler, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Mülfarth, Müller-Singer und Wikipedia.

Ernst Müller, Blumenstilllebenbunter Sommerblumenstrauß, neben Buch auf Tisch, im Stubeninterieur, gering pastose Malerei, Öl auf Leinwand und Karton, um 1930, links oben signiert "E. Müller", rückseitig aufgeklebte Visitenkarte "Ernst Müller - Zürich 8 - Paulstrasse 3 - Telephon 245688", hier handschriftlich betitelt und bepreist "Stilleben 400,-" weiterhin handschriftliche Nummer auf der Rückseite "459", im schönen Goldstuckrahmen, Falzmaße ca. 55,5 x 43,5 cm. Künstlerinfo: genannt Ernst Müller-Göls, schweizerischer Landschafts-, Bildnis- und Stilllebenmaler, Zeichner und Lithograph (1902 Zürich bis 2001 Zürich oder Bern), 1917-21 Schüler der Kunstgewerbeschule Zürich, ab 1921 Studium an der Akademie München, bis 1924 weitergebildet an der Akademie Dresden, 1922-24 Studienreisen durch Deutschland, Studienaufenthalte in München, Florenz, Mailand und Paris, Mitglied der Gesellschaft Schweizer Maler, Bildhauer und Architekten und Mitglied der Züricher Künstlervereinigung, Bürgerort Boltigen Kanton Bern und Zürich, tätig in Zürich, Quelle: Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Huber "Lexikon der zeitgenössischen Schweizer Künstler", Matrikel der Münchner Akademie und Sikart.

Otto Pippel, "Vorfrühling am Gosausee"Blick vom Seeufer mit letzten Schneeresten, übers Wasser des Gosausees im österreichischen Salzkammergut, zur imposanten Bergkulisse des Dachsteinmassivs, pastose, impressionistische Landschaftsmalerei, teils in Spachteltechnik, hierzu schreibt Bruckmann: "... Dort [in Paris] wurde er durch die französischen Impressionisten bestärkt, die Licht- und Eindrucksmalerei für sich weiterzuentwickeln. ... Der Künstler, ein glänzender Techniker der Farbe, gehört zu den bedeutendsten Impressionisten im süddeutschen Raum. ... Einen seiner Schwerpunkte bildete die Landschaft im hellen Sonnenlicht, wobei die stark pastos aufgetragene Farbe als borkige Oberflächenstruktur das Darzustellende verschwimmen lässt. Seine schnellschaffende und leichte Hand bevorzugte helle und leuchtende Farben, ...", Öl auf Leinwand, um 1940, rechts unten signiert "Otto Pippel", rückseitig auf dem Rahmen originales Künstleretikett von Otto Pippel mit handschriftlichem Titel "Vorfrühling am Gosausee mit Dachstein" und mit Pflegehinweisen, Craquelure, gering reinigungsbedürftig, original gerahmt, Falzmaße ca. 80,5 x 70,5 cm. Künstlerinfo: eigentlich Otto Eduard Pippel, dt. Maler und Graphiker (1878 Lodz bis 1960 Planegg München), bedeutender Spät-Impressionist, ab 1896 Schüler an der Kunstgewerbeschule Straßburg bei Anton Johann Nepomuk Seder, studierte nach vierjährigem Militärdienst in der russischen Armee ab 1905, mit Stipendium einer Lodzer Fabrikantin, bei Friedrich Fehr und Julius Hugo Bergmann an der Akademie Karlsruhe, 1907-08 Atelierschüler bei Gotthardt Kuehl in Dresden, 1908 Studienreise auf die Krim, 1909 Übersiedlung nach München Planegg und Studienreise nach Paris, ab 1912 Mitglied der „Luitpoldgruppe", 1915-18 Kriegsdienst als Dolmetscher im Kriegsgefangenenlager Lechfeld, Mitglied im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, in der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft, der Dresdner Kunstgenossenschaft und dem Ausstellungsverband Münchner Künstler, beschickte den Glaspalast München, ab 1909 in Planegg bei München tätig, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Dressler, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Glaspalastkataloge und Wikipedia.

Prof. Eugen Quaglio, "Gehöft am Keilberg"Blick von einer Anhöhe, über bäuerliches Anwesen hinweg, in sanft bewegte Gebirgslandschaft des böhmischen Erzgebirges, mit Wiesen, Feldern, Wegen und Waldrainen am Keilberg unweit Jáchymov [Sankt Joachimsthal], Quaglio fühlte sich mit der Landschaft des böhmischen Erzgebirges auf besondere Weise verbunden und verbrachte hier regelmäßig Urlaube, da seine Frau Therese aus Weschitz an der Eger (Běšice) stammte und eine seiner Töchter in Karlsbad lebte, pastose Landschaftsmalerei mit schönem Licht, Öl auf Leinwand, rechts unten signiert "E. Quaglio" und undeutlich datiert "[19]08"?, rückseitig auf dem Keilrahmen betitelt "Gehöft am Keilberg, Arletzgrün [tschechisch: Arnoldov]", alt hinterlegte Fehlstelle in der Leinwand, gering reinigungsbedürftig, schön gerahmt, Falzmaße ca. 54,5 x 66,5 cm. Künstlerinfo: dt. Landschaftsmaler, Graphiker und Bühnenbildner (1857 München bis 1942 Berlin), entstammt der alteingesessenen Münchner Künstlerfamilie Quaglio, Enkel und Schüler des Hoftheatermalers Simon Quaglio (1795-1878) sowie Sohn und Schüler des Hoftheatermalers Angelo Quaglio II. (1829-1890), im väterlichen Atelier Förderung durch Friedrich Döll und Christian Jank, parallel Schüler der Kunstgewerbeschule München, 1874 kurzzeitig Studium an der Münchner Akademie, 1874-90 Mitarbeiter und später Teilhaber in der Theatermalerei seines Vaters in München, fertigte spezielle Bühnendekorationen für die Privatvorstellungen des "Märchenkönigs" Ludwig II., 1880 weitergebildet bei Carlo Brioschi, Hermann Burghart und Johann Kautsky in Wien, 1891-1923 Ausstattungsleiter der Berliner Hofbühnen bzw. am Preußischen Staatstheater, schuf darüber hinaus Theaterdekorationen für Stuttgart, Augsburg, Dresden und das böhmische Nationaltheater in Prag, Mitglied der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft und im Verein Berliner Künstler, 1891 Ehrung mit der Königlich Württembergischen Goldmedaille für Kunst und Wissenschaft, 1924 Ernennung zum Professor für Theatermalerei der Münchner Akademie und zeitweise in München, tätig in Berlin und Sommerhäuschen in Konradshöhe bei Berlin, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Matrikel der Münchner Akademie, Dressler, Müller-Singer, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Bénézit, Boetticher, Biographie von Elisabeth Schwarnweber (geb. Quaglio) und englische Wikipedia.

August Rieper, Der Liebesbriefdrei junge Frauen im biedermeierlichen Interieur, bei der vergnügten Lektüre eines Briefes, lasierende, teils gering pastose Genremalerei in fein abgestimmter Farbigkeit und mit schönem Licht, Öl auf Leinwand, um 1920, rechts unten signiert "A. Rieper", gering restauriert, im schönen Goldstuckrahmen (gering restaurierungsbedürftig) gerahmt, Falzmaße ca. 103 x 83,5 cm. Künstlerinfo: dt. Landschafts-, Interieur-, Portrait-, Akt-, Stillleben- und Genremaler sowie Zeichner, Lithograph und Radierer (1865 Hamburg bis 1940 München), erste künstlerische Förderung an der Hamburger Kunstgewerbeschule, studierte ab 1884 für einige Monate an der Akademie München, entschloss sich jedoch zunächst für eine autodidaktische Ausbildung an den Altmeistern, beschickte ab 1887 Münchner Ausstellungen und stieß hier auf reges Interesse Münchner Künstler wie Rudolf von Seitz, Franz von Lenbach und Friedrich August von Kaulbach, Rieper wurde in der Folge freundschaftlich von Seitz und Kaulbach gefördert, beschickte 1888 die internationale Kunstausstellung im Münchner Glaspalast, ferner Ausstellungen in Hamburg, Wien, Dresden und Berlin, studierte ab 1898 erneut an der Münchner Akademie bei Rudolf von Seitz, Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft, im Künstlerbund "Isar", im Reichsverband bildender Künstler Deutschlands und in der Staatskommission für Restaurierungsangelegenheiten an der bayerischen Staatsgalerie, Ankäufe seiner Gemälde durch Kaiser Wilhelm II. und den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand, tätig in München, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", "Der neue Rump", Müller-Singer, Ries, Matrikel der Münchner Akademie, Boetticher, Dressler und Wikipedia.

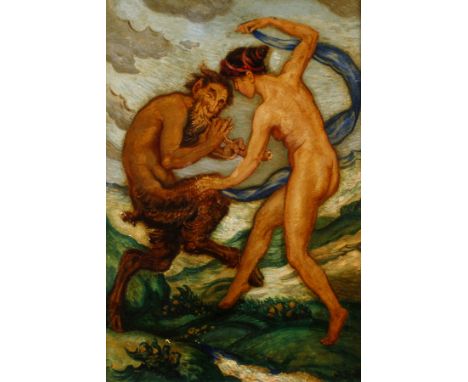

Prof. Wilhelm Süs, Faun und Mänade tanzendnackte junge Frau und auf seiner Flöte spielender Faun, beim ekstatischen Tanz in sommerlicher Landschaft, lasierende, teils gering pastose Mythenmalerei, Öl auf Karton, um 1910, rechts unten signiert "W. Süs", gering restaurierungsbedürftig, schön gerahmt, Falzmaße ca. 60,5 x 42 cm. Künstlerinfo: eigentlich Wilhelm Peter August Süs, auch Sues, dt. Maler, Lithograph und Keramiker (1861 Düsseldorf bis 1933 Mannheim), Sohn und Schüler des Tiermalers Konrad Gustav Süs, 1879-82 Studium an der Akademie in Düsseldorf bei Hugo Crola, Peter Janssen und Eduard von Gebhardt, ab 1886 Weiterbildung an der Akademie in Dresden bei Leon Pohle, danach freischaffend in Düsseldorf, kurzzeitig in München, ließ sich in Frankfurt am Main nieder, hier künstlerisch gefördert durch Hans Thoma, auf Anregung Thomas 1893 Übersiedlung nach Kronberg, 1898 Gründung des „Keramische Ateliers Kronberg am Taunus", 1901 Verlegung der Manufaktur mit Unterstützung des Großherzogs nach Karlsruhe als "Großherzogliche Majolika Manufaktur", fortan als deren künstlerischer und technischer Leiter tätig, 1906 Ernennung zum Professor, 1914-17 Lehrer an der Kunstgewerbeschule Karlsruhe, ab 1917 Direktor der Gemäldegalerie in Mannheim, Goldmedaille auf der Weltausstellung St. Louis (1904), 1885-94 Mitglied im Düsseldorfer Künstlerverein "Malkasten", Mitglied der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft, im Deutschen Werkbund und im Karlsruher Künstlerbund, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Müller-Singer, Mülfarth, Ries, Bruckmann "Lexikon der Düsseldorfer Malerschule", Wiederspahn-Bode "Die Kronberger Malerkolonie", Schülerlisten der Düsseldorfer und Dresdner Akademie, Dressler und Wikipedia.

Reservistenkrug Feld-Art.-Regt. 12 Sachsen1907/09, 4. Bat. 1. Kgl. Sächs. Feld. Art. Rgt. Nr. 12 Dresden, Besitzer "Fahrer Clauss", Porzellan mit Bodenlithophanie Abschiedsszene, bedruckt, bemalt und partiell weißgehöht, verschiedene Soldatenszenen, rückseitig gut lesbare Namensleisten, hoher Zinndeckel mit Reiter, der Drücker ein Sachsenwappen von Löwen getragen, die obere Umschrift etwas verblichen, sonst guter unbeschädigter Zustand, H 32 cm.

Konvolut Bücher 2. WeltkriegHans von Luck, Mit Rommel an der Front (2013); Ferdinand Brandner, Ein Leben zwischen Fronten (1973); Hasso G. Stachow, Fiasko an der Newa (1997); Peter Strassner, Europäische Freiwillige (1968); Desmond Young, Rommel (1950); Paul Carell, Die Wüstenfüchse (1964); Wohlfeil/Dollinger, Die Deutsche Reichswehr (1972); Egbert Thomer, Topedoboote und Zerstörer (1964); Thomas Fischer, Das SS-Panzer-Artillerie-RGT. 1 (2002); Franz Kurowski, Sprung in die Hölle Kreta (2001); Egbert Thomer, Das Zerstörerbuch (1973); Harald Bendert, U-Boote im Duell (o. J.), Jean-Bernard Wahl, Damals und heute - Die Maginotlinie (2000); Walter Spielberger, Panzer 35(t)/38(t) (2013); Wolfgang Fleischer, Deutsche Landminen (2016); Dönitz, 10 Jahre und 20 Tage (1963); Barbara Winter, Duell vor Australien (1994); Bassi, Kreuzer Dresden (1987); Paul Schmalenbach, Die Geschichte der deutschen Schiffsartillerie (1993); Max Fechner, Wie konnte es geschehen (o. J.), Ernst Wiechert, Rede an die Deutsche Jugend 1945; General Ludendorff über Unbotmäßigkeit im Kriege (1935); Heinz Bongartz, Luftkrieg im Westen (o. J.); Volker Koop, Hitlers Muslime (2012); Hans Hoffmann, Deutsche Besatzung in Südgriechenland (1996); Hans Speidel, Invasion 1944 (1949); Alfred Tschimpke, Die Gespenster-Division (1940); Wolfgang Harnack, Zerstörer (1997); Ders., Flottentorpedoboote (2004); gebrauchte Erhaltung.

Kleines Buffet Richard Riemerschmidum 1905, Eiche massiv und furniert, aus der Speisezimmereinrichtung III, dunkelbraun gebeizt, Ausführung Vereinigte Werkstätten Dresden Hellerau, zweiteiliger Korpus, originale Eisenbeschläge, ein Schlüsselbeschlag sowie die Handhaben der Auszugplatte fehlen, zwei Scheiben ergänzt, Alters- und Gebrauchsspuren, Maße 168 x 120 x 53 cm.Quelle: Richard Riemerschmid, Vom Jugendstil zum Werkbund, Münchner Stadtmuseum 1983, S. 204.

Richard Riemerschmid, Paar Stühle Entwurf um 1905, aus der Wohnzimmereinrichtung II, Ausführung Vereinigte Werkstätten Dresden Hellerau, Eiche massiv, dunkelbraun gebeizt, bogenförmige Zarge mit sichtbaren Holznägeln, verstrebte Rückenlehne, Kopfbrett mit Eingriff, Alters- und Gebrauchsspuren, Bezug rest.bed., Maße 89 x 45 x 46 cm.Quelle: Vom Jugendstil zum Werkbund, Münchner Stadtmuseum 1983, S. 197, dort mit gepolsterter Lehne.

Emailvase Maurice DufrêneEntwurf 1901 für La Maison Moderne Paris, Ausführung Jakab Rapoport (auch Rappoport oder Rappaport), ungemarkt, deutsche Silberfassung, gepunzt Hermann Behrnd Dresden, gestempelt Halbmond, Krone, 800, Kupfer ähnlich einer keramischen Laufglasur bunt emailliert, die Mündung knospenartig verdickt, die Montierung mit stilisierten Blüten und Bändern durchbrochen gestaltet, sehr schöner unbeschädigter Zustand, H 28 cm. Quelle: Verkaufskatalog La Maison Moderne 1901, und L'Art Industrielle, dort auf S. 18/19.

Fünfflammiger Leuchter Bruno Paul attr.um 1907, Ausführung wohl K. M. Seifert Dresden für Vereinigte Werkstätten für Kunst im Handwerk in München, ungemarkt, geritztes Datum 27.05.12 mit Nummer 4523, Messing gegossen, schlichter ansteigender Rundfuß mit Rillendekor am Schaft, bewegliche Leuchterarme, schraubbare Tüllen, normale Gebrauchsspuren, H 35 cm, B 45 cm. Literatur: Kunstgewerbemuseum Dresden, Inv.-Nr. 50 815; DK VIII, Juni 1905, S. 367; DKuD 19, 1906/07, S. 101; Ziffer (Hrsg.), Bruno Paul, Deutsche Raumkunst und Architektur zwischen Jugendstil und Moderne, München 1992, S. 68, S. 87; Deutsches Museum für Kunst in Handel und Gewerbe, Katalog: Das Schöne und der Alltag, 1909-19, Krefeld 1997, S. 161, ME 75; Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kunstgewerbemuseum, Jugendstil in Dresden - Aufbruch in die Moderne, Dresden 1999, S. 332, Nr. 405.

Kerzenleuchter Richard RiemerschmidEntwurf München 1897/98, Ausführung K. M. Seifert Dresden für die Vereinigten Werkstätten, Messing gegossen und ziseliert, gedreht-gerippter breiter Scheibenfuß mit aufgeschraubtem, langen, vegetabil verziertem Schaft, die Tülle als Knospe gestaltet, Gebrauchs- und Altersspuren, H 38 cm. Quelle: Jugendstil in Dresden, Edition Minerva, Ausstellung 1999, S. 130, Nr. 400.

Curt Hasenohr-Hoelloff emailliertes Reliquiar um 1925, unsigniert, Kupferblech und farbenfrohes Maleremaille auf Goldfolie, über flacher runder Plinthe, auf fünf rechteckigen Doppelstegen ruhende runde Bildplatte, diese und die Stege mit eingelassenen Emaillebildern mit stilisierten religiösen Motiven, die zentrale Darstellung Maria mit Kind, separat gearbeitet als Stülpdeckel für die ausgekleidete Vertiefung, zum Stellen und Hängen, D max. 28 cm, dazu Buch Curt Hasenohr Email ..., Verlag der Kunst Dresden 1963 sowie Ausstellungskatalog "Glasgewordene Musik", Der Graphiker und Emailleur ..., Grassi Museum Leipzig 1995/966.

Johannes Eckert Armband Dresden, um 1925, Silber mit Resten alter Vergoldung, gestempelt 900 und Schriftzug Johannes Eckert Dresden, aufwendig durchbrochen gearbeitete Schmuckglieder von 21 mm Breite sowie vier mit Lapislazuli besetzte Zwischenglieder, Tragespuren, L ca. 20,5 cm, G ca. 38,5 g.

Schaukelwagen Entwurf Hans Brockhage und Erwin Andrä 1951 (unter Leitung von Mart Stam im Seminar für Spielzeug an der Hochschule für Bildende Künste Dresden), Hersteller Siegfried Lenz in Berggiesshübel/Pirna, ungemarkt, Buchenholz und Schichtholz klarlackiert, wendbarer Kinderstuhl mit halbrundem Korpus zum Schaukeln bzw. rechteckigem Gestell mit roten Metallrädern und mittiger s-förmiger Sitzfläche, bespielter Zustand, Maße 98 x 38 x 41 cm. Quelle: E. Penti und Bebo Sher, Klassiker des DDR-Designs, S. 259.

Meissen Konvolut Gabeln mit Figurenstaffagedrei Stück in zwei ähnlichen Dessins, um 1750, ungemarkt, balusterförmige Porzellangriffe mit Reliefdekor und feiner polychromer Aufglasurbemalung, beidseitig unterschiedlicher Dekor aus Watteauszenen mit Vogel- und Blumenmotiv bzw. königsblauer Fond mit Battailleszene in der Reserve, zwei Teile zusätzlich goldstaffiert, reliefierte Silbermontierungen vergoldet und mit rückseitigem Maskaron, einmal mit verschlagener Stadtmarke Dresden und undeutlicher Meisterpunze, Goldstaffage und Motive partiell abgegriffen sowie ein fehlendes Endstück, L 19,5 bzw. 20,5 cm.

Kernstück Silber Dresdner HofmusterHofjuwelier Schnauffer Dresden, um 1890, Prägemarken sowie weitere Prägemarken Vogel im V sowie "Handarbeit", gestempelt 800, Halbmond, Krone, gedreht gerippte Barockform, Gefäß auf eingerollten Füßen, Kanne mit seitlich scharniertem Klappdeckel und Isolierscheiben aus Bakelit, Zuckerschale und Milchkanne mit Resten alter Vergoldung, alles auf passendem ergänzten Tablett mit getrepptem Wellenrand, dieses gemarkt 800, Halbmond, Krone und Gebrüder Kühn Schwäbisch Gmünd, eine Isolierscheibe an der Kanne fehlt, sonst guter Zustand mit normalen Altersspuren, H Kanne 22 cm, D Tablett 28 cm, G total ca. 1423 g.

Hans Brockhage, Monumentalskulptur "Abgewendet"1980, unsigniert, Nadelholz massiv, grünlich gebeizt und gekalkt, großformatige Stele mit anthropomorphen Zügen, auf quadratischer Metallplatte montiert, H 245 cm. Info: Diese Skulptur wurde vom Vorbesitzer 1999 bei Griesebach in Berlin erworben.Künstlerinfo: Bildhauer und Formgestalter, nach dem Kriegsdienst ab 1945 Lehre zum Holzbildhauer und Drechsler, anschließend von 1947-52 Studium an der HBK Dresden u.a. bei Mart Stam, Entwicklung des Schaukelwagens (1957 ausgezeichnet), 1950/51 Student im Seminar von Marianne Brandt, mit der er bis zu deren Tod freundschaftlich verbunden war, 1967-77 Dozent an der Hochschule Burg Giebichenstein in Halle, ab 1968 erste bauplastische Arbeiten in Holz und Beton, 1971 erste Ausstellung im Grassi-Museum Leipzig, Mitbegründer der Chemnitzer Galerie Oben, 1977 Berufung zum Professor an der Fachschule für angewandte Kunst Schneeberg, ab 1985 freifigürliche Arbeiten und Montagen, ab 2000 Publikation mehrerer Bücher, u.a. über Marianne Brandt, die Schnitzkunst im Erzgebirge und sein eigenes Schaffen, zahlreiche Ausstellungen, u.a. 2015/16 im Deutschen Bundestag. Neben Beton und Bronze verwendete Brockhage vor allem Holz als traditionellen Werkstoff seiner erzgebirgischen Heimat. Die oftmals nur grob behauenen Stämme, aus denen er seine Kunstwerke schuf, spiegeln stets die Eigentümlichkeiten des Naturwerkstoffs wider. Quelle: Internet.

Hans Hartung, ohne Titelschwarze und gelbe Pinselstriche auf hellem Grund, Farblithographie, um 1970, unter der Darstellung rechts in Blei nummeriert und signiert "152/200 Hartung", leicht schmutzspurig, hinter Kunststoffscheibe gerahmt, Falzmaße ca. 92 x 70 cm. Künstlerinfo: eigentlich Hans Heinrich Ernst Hartung, deutsch-französischer Maler und Graphiker (1904 Leipzig bis 1989 Antibes/Frankreich), fertigte schon während seiner Schulzeit gegenstandslose Bilder an, ab 1924 Studium der Philosophie und Kunstgeschichte in Leipzig, angeregt durch Kontakt mit Werken von Wassily Kandinsky 1925 Wechsel an die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und an die Hochschule für Bildende Künste Dresden, 1928 Fortsetzung seines Studiums in München bei Max Doerner, 1932-34 lebte er auf Menorca und ab 1935 in Paris, 1939 Beitritt zur Fremdenlegion, 1944 schwere Verwundung und Verlust eines Beins, erhielt 1946 die französische Staatsbürgerschaft und Aufnahme in die Ehrenlegion, Mitglied der Künstlergruppe ZEN 49, Teilnahme an der documenta I, II und III, 1957 Rubenspreis der Stadt Siegen, 1960 Auszeichnung auf der Biennale in Venedig, 1976 Ernennung zum Ehrenbürger von Antibes, ab 1977 Mitglied der Académie des Beaux-Arts, 1984 Verleihung des Großen Bundesverdienstkreuzes mit Stern, Quelle: Vollmer, Bénecit, Saur und Wikipedia.

Kurt Hilscher, "Wiener Porzellan"Gruppe von drei posierenden jungen Damen, aquarellierte Radierung, um 1920-1930, unter der Darstellung in Blei signiert „Kurt Hilscher“ sowie betitelt und bezeichnet „“Wiener Porzellan“ orig. Radierung (aquarelliert), weiterhin in der Platte signiert „Kurt Hilscher“, leicht gebräunt, unter Passepartout und hinter Glas gerahmt, Darstellungsmaße ca. 32 x 24,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Graphiker, Illustrator und Werbegraphiker (1904 Dresden bis 1980 Berlin), Kindheit in Halle und Radebeul, 1922-24 zunächst kaufmännische Lehre, 1924-26 Studium an der Akademie für Kunstgewerbe in Dresden bei Paul Hermann und Max Adolf Peter Frey, ab 1926 an der Akademie München bei Franz von Stuck, anschließend kurzzeitig für die Bavaria Film Gesellschaft in Rom tätig, 1927-34 in Paris zeitweise Studium an der Academie des Beaux-Arts und freischaffend tätig, 1934 Rückkehr nach Berlin und 1942 Übersiedlung nach Krakau, später wieder in Berlin als Werbegraphiker tätig, Quelle: Vollmer, Jean-Claude Hilscher „Kurt Hilscher - Werbegrafik und Verlagsarbeiten“ und Internet.

Werner Klemke, Stehende mit Früchtenjunge stehende Frau mit Früchten in ihren Armen, dieser Graphik fand Verwendung auf dem Plakat zur Ausstellung "150 Jahre russische Graphik" in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden/Albertinum im Jahre 1965, Holzschnitt, unter der Darstellung in Blei rechts signiert und datiert "Werner Klemke 8.I.(19)65" und links nummeriert "48.", minimale Altersspuren, hinter Glas gerahmt, Falzmaße ca. 85 x 46 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Graphiker, Illustrator, Werbegraphiker und Gestalter (1917 Berlin-Weißensee bis 1994 Berlin-Weißensee), 1936 zunächst Studium zum Zeichenlehrer an der Lehrerbildungsanstalt in Frankfurt/Oder, Abbruch der Ausbildung nach wenigen Monaten und als Trickfilmzeichner für die Firma „Kruse-Film“ tätig, während der Kriegsgefangenschaft Hinwendung zur Lithographie, Sommer 1945 erscheint erstes Kinderbuch von Klemke „Die Bremer Stadtmusikanten“, ab 1948 zahlreiche Aufträge für Zeitschriften wie „Ulenspiegel“, „Neue Berliner Illustrierte (NBI)“, „Frischer Wind“, „ABC-Zeitung“ und „Das Magazin“, 1948 erste Buchillustration in Holzstich für den Verlag Volk und Welt, ab 1951 Dozent und 1956-82 Professor für Typographie und Buchgraphik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, 1956 Mitbegründer der Pirckheimer-Gesellschaft, 1961 Mitglied der Akademie der Künste der DDR, 1973 Ehrenmitglied der Kunstakademie der UdSSR, erhielt zahlreiche Ehrungen, tätig in Berlin, Quelle: Vollmer, Eisold "Künstler in der DDR" und Internet.

Prof. Oskar Kokoschka, "Ruth 5"Bildnis einer jungen Frau mit in die Ferne gerichtetem Blick, Lithographie, rechts oben im Stein betitelt, datiert und monogrammiert "Ruth 5 23.9.(19)61 OK", rechts unten Wasserzeichen der Griffelkunst-Vereinigung, vornehmlich am linken Blattrand knitterspurig, etwas lichtrandig, Darstellungsmaße ca. 51 x 48 cm, Blattmaße ca. 62,5 x 49,5 cm. Künstlerinfo: österreichischer Maler, Graphiker, Modelleur und Schriftsteller (1886 Pöchlarn bis 1980 Montreux), studierte an der Kunstgewerbeschule des Österreichischen Museums für Kunst und Industrie bei Gustav Klimt, W. Löffler und Adolf Loos, um 1910 Übersiedlung nach Berlin und Mitarbeit an der Zeitschrift "Der Sturm" von Herwarth Walden, 1911 Rückkehr nach Wien tätig als Assistent an der Kunstgewerbeschule und Zusammenarbeit mit den Wiener Werkstätten, 1914 Mitglied der Freien Sezession Berlin und Kriegsfreiwilliger, nach Verwundung 1917 Übersiedlung nach Dresden, hier 1919-26 Mitglied des akademischen Rats und Professor an der Kunstakademie, bereits ab 1924, von seinen Professorenpflichten beurlaubt, unternimmt Kokoschka eine sieben Jahre andauernde Reise durch Europa, Nordafrika und die Länder am östlichen Mittelmeer, 1931 Rückkehr nach Wien und wechselnde Aufenthalte in Paris und Wien, 1933-45 als “entartet” diffamiert, 1934 Flucht nach Prag, hier Prof. an der Kunstakademie und 1937 Gründung des “Oskar Kokoschka-Bundes”, 1938 Emigration nach England, 1946 britische Staatsbürgerschaft, 1953 Gründung der “Schule des Sehens” in Salzburg und Übersiedlung nach Villeneuve, in der Folge zahlreiche Reisen, Ausstellungen (z.B. documenta in Kassel) und internationale Ehrungen, 1975 wieder österreichischer Staatsbürger, Mitglied des Deutschen und des Österreichischen Künstlerbundes, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Dressler und Wikipedia.

Prof. Max Liebermann, "Parklandschaft"Gärtnerin beim Rechen eines Weges, an einem Blumenbeet im Park, Lithographie, 1925, siehe Werksverzeichnis Achenbach 101, aus Kunst und Künstler XXIV, minimale Altersspuren, Darstellungsmaße ca. 18 x 27 cm, Blattmaße ca. 23,5 x 30 cm. Künstlerinfo: dt.-jüdischer Maler, Graphiker und Illustrator (1847 Berlin bis 1935 Berlin), zunächst auf väterlichen Wunsch ab 1866 Studium der Chemie an der Friedrich-Wilhelm-Universität Berlin, parallel 1866-68 Malschüler von Carl Constantin Heinrich Steffeck, 1868 Exmatrikulation, studierte 1868-72 an der Akademie Weimar bei Paul Thumann und Ferdinand Wilhelm Pauwels, mit Theodor Hagen 1871 Reise nach Düsseldorf, hier beeinflusst von Mihály Munkácsy, anschließend Studienreise nach Amsterdam und Scheveningen, 1873-78 Atelier in Montmartre in Paris und Aufenthalte in Barbizon, 1875 Reisen nach Zandvoort und Haarlem in Holland, 1876 nach Amsterdam, 1878 Italienreise mit Aufenthalt in Venedig, hier Treffen mit Franz von Lenbach, anschließend in München tätig, ab 1979 regelmäßige Aufenthalte im Dachauer Moos, Rosenheim und im Inntal, 1880 in Dongen in Brabant und erneuter Aufenthalt in Amsterdam, in der Folge entstand sein berühmtes Gemälde "Altmännerhaus in Amsterdam" in Lichtmalerei, welches seinen künstlerischen Erfolg begründete und erstmals die „Liebermann'schen Sonnenflecken“ aufwies, 1884 Rückkehr nach Berlin, 1884 Hochzeit mit Martha Marckwald und Hochzeitsreise über Braunschweig und Wiesbaden nach Scheveningen, Laren, Delden, Haarlem und Amsterdam, 1885 Mitglied des Vereins Berliner Künstler, beschickte ab 1886 die Berliner Akademieausstellungen, 1889 Berufung in die Jury der Pariser Weltausstellung, hier Ehrenmedaille und Aufnahme in die Société des Beaux-Arts, 1892 Mitglied der Künstlergruppe "Vereinigung der XI", 1892 Gründungsmitglied der "Freien Künstlervereinigung", 1896 Parisaufenthalt und Ehrung als Ritter der Ehrenlegion, 1897 Personalausstellung in der Akademie der Künste und Ehrung mit der Großen Goldenen Medaille und dem Professorentitel, 1898 Aufnahme in die Akademie der Künste, 1898 Gründungsmitglied und später bis 1911 Präsident, danach Ehrenpräsident der Berliner Sezession, 1909 Errichtung des Landsitzes am Wannsee, 1912 Ehrung mit dem Hausorden von Oranien, Mitglied des Senats der Akademie der Künste, Ehrendoktor der Berliner Universität sowie Ernennung zum Ehrenmitglied der Kunstakademien München, Weimar, Dresden, Wien, Brüssel, Mailand und Stockholm, 1914 Austritt aus der Berliner Sezession und Gründung der "Freien Sezession", lieferte im 1. Weltkrieg Beiträge für die Zeitschrift "Kriegszeit - Künstlerflugblätter" von Paul Cassirer, ab 1916 erste Illustrationen, 1917 Ehrung mit dem Roten Adlerorden III. Klasse durch Kaiser Wilhelm II., 1920-33 Präsident bzw. Ehrenpräsident der Akademie der Künste, 1927 Ehrenbürgerwürde von Berlin, Ehrung mit dem "Adlerschild des Deutschen Reiches" durch Paul von Hindenburg, 1933 Rücktritt von allen Ämtern, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Dressler, Wikipedia und Internet.

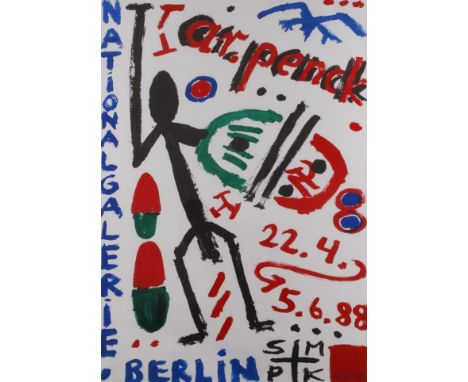

A. R. Penck, Künstlerplakaterschienen anlässlich einer Ausstellung in der Nationalgalerie Berlin im Jahre 1988, Farboffset, unten rechts in Blei signiert "a. r. penck" und links unten nummeriert "19/100", unter Passepartout und hinter Kunststoffscheibe gerahmt, Passepartoutausschnitt ca. 82,5 x 58 cm. Künstlerinfo: mit eigentlichem Namen Ralf Winkler, verwandte auch die Pseudonyme "Mike Hammer", "T.M.", "Mickey Spilane", "a.Y." oder "Y", dt. Maler, Grafiker und Objektkünstler (1939 Dresden bis 2017 Zürich),1953-54 Mal- und Zeichenunterricht bei Jürgen Böttchen (Strawalde), ab 1956 bewarb sich der Künstler viermal ohne Erfolg an den Kunsthochschulen in Dresden und Berlin, 1955-56 Lehre als Zeichner bei der DEWAG, nach Abbruch der Lehre in verschiedenen Berufen tätig, 1966 als Kandidat für den VBK der DDR zugelassen und Umbenennung in „A. R. Penck“, 1971 Mitglied der „Künstlergruppe Lücke“, 1976 Begegnung mit Jörg Immendorff, ab dieser Zeit setzte er sich für die Abschaffung der innerdeutschen Grenze ein, 1980 Ausbürgerung aus der DDR, 1981 Verleihung des Rembrandt-Preises der Goethe-Stiftung Basel, 1983 Umzug nach London, 1988 Berufung zum Professor der Kunstakademie Düsseldorf, lebte seit 2003 in Dublin, Teilnahme an der documenta 5, 7 und 9, Quelle: Wikipedia und Internet.

Carl Theodor Thiemann, Münchenansichtwinterlicher Blick über den Marienplatz mit der Mariensäule stadtauswärts, Farbholzschnitt, unter der Darstellung in Blei signiert „C. Thiemann“, eingeheftet in eine Klappkarte mit zwei Briefmarken „Heinrich von Stephan“ zu 24 und 75 Pfennig, mit Sonderstempel „Zur Überwindung der deutschen Not - Ministerpräsidentenkonferenz 8.6.1947“, Darstellungsmaße ca. 15,2 x 10,4 cm, Blattmaße ca. 17,7 x 12,5 cm. Künstlerinfo: bedeutender sudetendt. (österr.) Maler, Radierer, Holzschneider und Gebrauchsgraphiker (1881 Karlsbad bis 1966 Deutenhofen), zunächst Kaufmannslehre und 10 Jahre technischer Büroangestellter, autodidaktische Hinwendung zur Malerei, studiert ab 1905 mit Stipendium an der Prager Akademie, hier Meisterschüler von Franz Thiele, anschließend Europareise durch Holland, Belgien, Italien und Frankreich, 1906-08 Ateliergemeinschaft mit Walter Klemm in Libotz bei Prag, ab 1908 tätig in Dachau bei München, 1908 kurzzeitig Lehrtätigkeit an der Debschitz-Schule in München, 1910 Mitglied der Wiener Sezession und des Deutschen Künstlerbundes Weimar, beschickte zahlreiche Ausstellungen, in mehreren bedeutenden Sammlungen und Museen vertreten (unter anderen Albertina Wien, Kunstgewerbe-Museum Berlin, Weimar, Darmstadt, Leipzig, Kupferstichkabinett Dresden), weiterhin Mitglied in zahlreichen Kunstvereinigungen wie der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaft und Künste Prag, dem Deutschen Werkbund, dem Bund Deutscher Gebrauchsgraphiker, dem Metznerbund und 2. Vorsitzender des Dachauer Kunstvereins, 1960 Verleihung der Josef-Hofmann-Plakette, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Internet und Dressler.

Harry Weidmann-Wilton, SonnenblumenBlick auf zwei Sonnenblumenblüten in Vase, mit Fettkreiden überzeichneter Farbsiebdruck auf Velin, um 1960, rechts unten in Blei ligiertes Monogramm "W", rückseitig in Blei bezeichnet "H. Weidmann-Wilton", Papier leicht gebräunt, Druck durchschlagend, Darstellungsmaße ca. 28 x 20,5 cm, Blattmaße ca. 31,5 x 25 cm. Künstlerinfo: eigentlich Harry Weidmann, nannte sich später Harry Weidmann-Wilton, dt. Maler, Graphiker, Bühnenbildner, Schauspiel-Regisseur und Entwerfer (1900 Wiesbaden bis 1969 Albufeira/Algarve), Ehemann der Theater- und Filmschauspielerin Henny Schramm (1908-1999), zunächst Studium an der Kunstgewerbeschule Berlin-Charlottenburg, später Studium an der Staatlichen Lehranstalt des Berliner Kunstgewerbemuseums bei Emil Orlik, Willy Jäckel und Otto Ludwig Haas-Heye, unternahm Studienreisen nach Spanien, Portugal und Italien, 1923-33 tätig als Ausstattungs-Chef an den Vereinigten Theatern (Lobe Theater) in Breslau, wirkte darüber hinaus an Theatern in Berlin, Dresden, Paris und London, Mitglied des Kasseler Kunstvereins und des Bundes bildender Künstler, ab 1937 in Kassel ansässig, verstarb auf einer Urlaubsreise in Portugal, Quelle: Schmaling "Künstlerlexikon Hessen-Kassel 1777-2000", Infos aus dem Nachlass und Internet.

Anton Weck, Beschreibung Festung Dresden 1680Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-Vestung Dresden Beschreib. und Vorstellung, auf der Churfürstlichen Herrschafft gnädigstes Belieben in Vier Abtheilungen verfaßet, mit Grund- und anderen Abrißen, auch bewehrten Documenten erläutert durch [...] Antonium Wecken, Nürnberg 1680, Format 4°, 11 Blatt, 551 S., 17 Blatt, insgesamt 16 Kupfertafeln vorhanden, wenigstens einmal herausgetrennt nach S. 22, nach S. 54 nur noch die Hälfte des Kupfers erhalten (Marstall), Grundriss (Nr. 2) eingerissen, allgemein kleine Einrisse und Restaurierungen, Vorsatz mit Insektenfraß, modernes Exlibris, geprägter Pergamenteinband mit Jahreszahl 1684.

Barockdichtung von Canitz und HanckeDes Freyherrn von Canitz Gedichte mehrentheils aus seinen eigenhändigen Schrifften verbessert und vermehret, mit Kupfern und Anmerckungen, nebst dessen Leben und einer Untersuchung von dem guten Geschmack in der Dicht- und Rede-Kunst ausgefertiget von Johann Ulrich König, 2. Auflage, Berlin und Leipzig bei Ambrosius Hauden 1734, Format 8°, 476 S., danach: Gottfried Benjamin Hanckens Gedichte. Erster Teil nebst denen Neukirchischen Satyren, 2. Auflage, Dresden und Leipzig 1731, 464 S., Zweiter Teil mit 512 S., Dritter Teil in Geistlichen und Moralischen Gedichten worunter einige Neukirchische befindlich, Dresden und Leipzig 1732, 549 S.; zahlreiche Kupfer, Pergamenteinband, altersgemäß gut erhalten.

Fünf Bücher Kunst und KunsthandwerkJakob/Leicher, Schrift + Symbol in Stein/Holz und Metall, München 1977, 328 S., Schutzumschlag eingerissen, Buch sonst sehr gut erhalten. - Teitge/Stelzer (Hrsg.), Kostbarkeiten der Deutschen Staatsbibliothek, Edition Leipzig 1986, 269 S. - Singer, Die Moderne Graphik, Leipzig 1922, 543 S. - Deusch, Deutsche Malerei des sechzehnten Jahrhunderts. Die Malerei der Dürerzeit, Berlin 1935, 30 S. und 104 Tafeln. - Frommhold, Kunst im Widerstand. Malerei/Graphik/Plastik 1922 bis 1945, Dresden 1968, 584 S.; jeweils normale, gebrauchte Erhaltung.

Vier Bücher SchaustellerHundert Schnurrpfeifereien. Unterhaltungen für Groß und Klein, nach dem Französischen von Sophus Tromholt, 11. Auflage, Dresden/Wien ohne Jahr [um 1900]; Zwischen Schaubuden und Karussells. Ein Spaziergang über Jahrmärkte und Volksfeste, von Alfred Lehmann, Frankfurt 1952; Almanach Internationaler Artistik, Ausgabe 1947/48; Adressbuch internationaler Artistik 1940/41; unterschiedliche Erhaltungen.

Korbsessel Jugendstilmit Herstelleretikett V. Elsesser Rohrmöbelfabrik Hamm (Rheinhessen)Dresden um 1910, Armlehnsessel mit quadratischer Sitzfläche, die Seiten und der Rücken bis zum Boden hin geschlossen, mit geometrischen Verzierungen durchbrochen gearbeitet, dem Alter entsprechend guter Zustand mit geringen Fehlstellen, Maße 86 x 65 x 55 cm.

WW1 German Saxon Other Ranks Belt and Buckle, good example of a M-15 pattern steel belt buckle with crown centre and Saxon state motto “PROVIDENTIAE MEMOR”. The buckle has the original leather tab to the reverse with Dresden makers stamp and unclear date. Buckle is housed on original belt leather with steel clip fitting. Remains of a makers stamp and date which is possibly 1917.

A Rare Saxon 18-Bore Wheel-Lock Holster Pistol (Puffer) Of The Trabantan Bodyguard Of The Elector Christian I (Reg. 1560-1591) Dated 1590With swamped two-stage barrel with slender turned lines, octagonal breech dated on the top flat and stamped with maker's mark, a hammer (Neue Støckel 5032), the rear of the breech incised 'N F H' above a band of foliage, plain tang, flat lock stamped with the same maker's mark and with pointed tail and flat wheel-cover, incised safety-catch with spherical button and acting against a spring, cock with circular piercing and acting on a chiselled spring, and sprung sliding pan-cover with threaded release-button formed as a screw-head, blackened full stock (small repairs and minor damage, some old wear and worming) stamped in imitation of natural staghorn and sparsely inlaid with scroll and foliate engraved white staghorn or bone plaques (two old replacements), and with a panel either side of the tang with a profile bearded head between foliate scrolls, ball pommel inlaid with staghorn or bone roundel engraved with the arms of Saxony and the Archmarshalship of the Holy Roman Empire, collar engraved with ropework, circular side-nail washers as flower-heads, foliate engraved trigger-plate, rear ramrod-pipe and fore-end cap each with overlapping foliage, line engraved iron trigger-guard, and later horn-tipped ramrod 32.7 cm. barrel Footnotes:ProvenanceThe Saxon Royal Armouries, DresdenCf. similar examples sold in these Rooms, Antique Arms & Armour..., 27 November 2013, lot 276, and Fine Antique Arms & Armour..., 23 September 2020, lot 225For further information on this lot please visit Bonhams.com

A quantity of household items, mainly ornaments, to include two Dresden plates A/F, Wedgwood Jasperware, a small quantity of costume jewellery, coins and an Art Nouveau style mirror, together with a Waterman Laureat fountain pen and Rollerball gift set in original box, together with a vintage Sheaffer fountain pen in a blue case Location 4.3

A Dresden porcelain urn-shaped vase decorated with figures in a garden setting and panels of flowers on a yellow ground with cover, 27 cm high together with a similar pair of gourd-shaped vases and covers, 35 cm high and a pair of similar bleu royal panelled cabinet cups and saucers, all with Augustus Rex blue underglaze marksCondition ReportUrn-shaped vase only - has damage to the top of the urn and has been re-glued with a chip missing. The lid has been broken and repaired - particularly noticeable to the finial. Scratching, wear and tear, losses to the gilding, etc, throughout. See images for more details.

A collection of various mainly Continental china wares including Copenhagen Quimper style plate, 24 cm diameter, Dresden square dish decorated with panels of figures in a garden setting and or floral sprays, 25 cm x 25 cm, a polychrome decorated Toby teapot, 13 cm high and box containing various china wares including Dresden floral spray decorated tea caddy, various moustache cups, Satsuma miniature teapot, Dresden miniature figures, capodimonte rose candle holders, etc

Pair of modern Dresden porcelain urn shaped vases and covers with ram's head mounts and reserved panels. 25cm high approx. Together with a French porcelain pedestal straight sided pot pourri vase and cover with relief floral decoration. 20th Century, 23cm high approx. (3)(B.P. 21% + VAT) The pair of ram's head urns - the cover of one has been badly smashed to pieces and glued back together, bodies of both show no obvious damage.French pot pourri vase - has numerous chips and losses to the foliage and a rudimentary restoration to its rim.

Eugen Bracht – "Die drei Türme", datiert 1909 Öl auf Leinwand, doubliert. Großformatige Ansicht der drei Türme von der Sporer Alm aus gesehen. Links unten signiert "Eugen Bracht 1909". Auf dem Spannrahmen bezeichnet "782 Die drei Thürme von der Sporeralp aus. Eugen Bracht, Dresden". In zeitgenössischem, goldfarbenem Holzrahmen. Bildmaße 168 x 135 cm, mit Rahmen 182 x 144 cm. Eugen Bracht (1842 - 1921): deutscher Landschafts- und Historienmaler sowie Hochschullehrer. Nach einer Ausbildung an den Kunstschulen in Karlsruhe und Düsseldorf war er ab 1882 Dozent an der Berliner Kunstakademie und avancierte zwei Jahre später zum "ordentlichen Professor". 1901/02 übernahm er die Leitung des Meisterateliers für Landschaftsmalerei and der Dresdener Kunstakademie. Zustand: IIEugen Bracht – "Die drei Türme" (The Three Towers), dated 1909 Oil on canvas, re-lined. A large-format scene of the three towers, viewed from the Sporer Alm. Signed "Eugen Bracht 1909" at the bottom left. The stretcher marked "782 Die drei Thürme von der Sporeralp aus. Eugen Bracht, Dresden". In a contemporary, gold-coloured wooden frame. Size of the painting 168 x 135 cm, including frame 182 x 144 cm. Eugen Bracht (1842 - 1921) was a German landscape and historical painter, as well as a professor. After completing his studies at the art academies in Karlsruhe und Düsseldorf, he became a lecturer at the Berlin Academy of Arts in 1882 and was promoted to "full professor" two years later. In 1901/02, he was appointed director of the master studio for landscape painting and of the Dresden Academy of Fine Arts.Condition: II

Four pieces of Dresden porcelain to include a letter rack, chamber stick, inkwell and oval dishCondition report: Letter rack- very tiny chip to gilding along the bottom rim and some tiny patches of wear, otherwise good condition. Chamber stick- very good condition Inkwell- one hinged lid of the ink pot is broken off and the brass ring attachment is missing, also some wear to the gilded rim. Other ink pot has some chips to paintwork and the lid doesn’t close flush. The main ink stand has two chips to foot rim and two chips along the top rim. Oval dish- very good condition

-

31176 item(s)/page