We found 31346 price guide item(s) matching your search

There are 31346 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

31346 item(s)/page

A GERMAN PORCELAIN TEA FOR TWO SET, painted with flowers, moulded with gilt highlights, comprising teapot (small chip to spout), covered sugar bowl, cream jug, two cups (one chipped) and saucers (one repaired), and an oval tray, backstamp reading 'H (within a triangle) Dresden' in grey, and 'Germany' in green with further marks gilded over (Condition report: generally good and as stated, signs of light use) (8)

Degen für Beamte im Königreich Sachsen um 1900. Vergoldetes Bügelgefäß, beidseitig aufgelegte Perlmuttgriffschalen, der Parierlappen mit aufgeschraubtem sächsischen Königswappen. Die Klinge mit beidseitiger Zierätzung und sächsischem Wappen, Hersteller "WKC"", der Klingenrücken "C.A.WESTMANN DRESDEN". Die Scheide mit vergoldeten Messingbeschlägen, schwarz beledert, gebrochen (defekt). Länge 95cm. - Zustand II-III

A group of assorted ceramics, including a Dresden part coffee service, with four cups and saucers, with a sugar bowl; A Hilditch ‘English Shepherd’ pattern tea cup and saucer; A Spode coffee can and saucer; A Newhall ‘Blue Floral’ pattern tea cup and saucer; also a two decorative panels with coaching scenes; and other related items (34)

A Dresden porcelain centrepiece, circa 1900, with a pierced and flower encrusted fruit bowl set on a pedestal with Lady and Gallant supporters, 39cm high; together with nine assorted other Continental figure groups, including a seated Gentleman playing chess, 12cm high; a boy carrying grapes,, 16.5cm high, and assorted others (10)

A selection of late 19th/early20thC ceramics to include; a Dresden large stand, Derby twin handled lidded urn, Stoke blue rural scene vase, cream Copeland vase, pair of Pucci Parian busts, a Jacob Pettit bust, a Naples cherub group, small military bust and a pair of small Meissen footed vases.Condition ReportPair of Pucci Parian busts in good condition. All others a/f or restored.

Late 19th/early 20thC ceramics to include; a Parian group, Sevres and ormolu planter, Samuel Alcock plate, Derby style floral plate, pair yellow Dresden plates, pink Davenport plate, green floral plate, pink and turquoise cherub, twin handle urn, bear inkwell, 2 x Wedgewood footed planters largest 21cm d, pair Mary Gregory blue urns, pair of Spode urns and two clock cases.Condition ReportMary Gregory vases, small Wedgewood planter, one blue and gilt plate, cherub, Spode urns and bear inkwell in good condition. One plate with hairline, one with chip, others with marks/rubs and other items a/f.

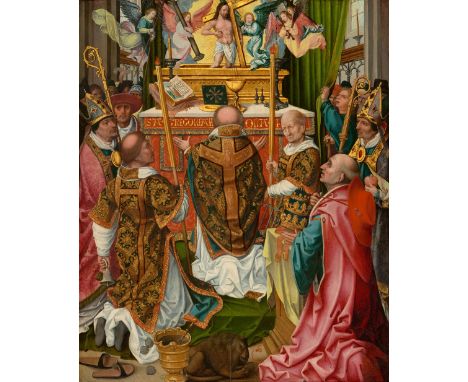

Südniederländischer Meister (Brüssel?) um 1500, Die Messe des Heiligen GregorÖl auf Holz (parkettiert). 79 x 61,5 cm.Provenienz408. Lempertz-Auktion, Köln, 26.-27.4.1940, Lot 129. - DELI-collection, Monaco.AusstellungenTorgau, Schloss Hartenfels 2004.LiteraturAusst.-Kat.: Glaube und Macht. Sachsen im Europa der Reformationszeit. 2. Sächsische Landesausstellung Torgau, Schloss Hartenfels 2004, hrsg. v. Harald Marx und Eckhard Kluth, Dresden 2004, S. 41-42, Kat. Nr. 5.Der Versteigerungserlös dieses Lots sowie die Kommission von Lempertz werden für humanitäre Hilfe in der Ukraine gespendet.Diese figurenreiche und farbenprächtige Darstellung eines der faszinierendsten religiösen Themen des späten Mittelalters zeigt das Wunder der Messe des Hl. Papstes Gregor des Großen. Dargestellt ist der vor einem Altar kniende Papst, der seine Tiara auf einem niedrigen Schränkchen, das durch ein gelbes Tuch verdeckt wird, abgelegt hat. Papst Gregor kniet vor dem Altar, seine Arme in Anbetung ausgebreitet. Er verehrt Jesus, der vor ihm in der Gestalt des Schmerzensmannes erscheint, sich mit dem Kreuz aus dem Sarg erhebt, umrahmt von fünf Engeln, die die Arma Christi – die Zeichen der Passion – Lanze, Schwamm auf einem Rohr, Geiselsäule, Nägel, Geißel und Rute tragen. Jesus hält, nur mit dem Lendentuch bekleidet und ohne Dornenkrone, mit der linken Hand das Kreuz, und umfasst mit seiner rechten Hand mit gespreizten Fingern die Seitenwunde, aus dem das Blut hervorquillt und in den Messkelch auf dem Altartisch fließt.Anlass für diese Darstellung bilden die Zweifel eines der bei der Messe Anwesenden an der Verwandlung von Brot und Wein während des Messopfers in Leib und Blut Christi. Papst Gregor bittet daraufhin um ein Zeichen, worauf der Schmerzensmann auf dem Altar erscheint und das Wunder des Messopfers unter Beweis stellt. Christus erscheint fast nackt, als Halbfigur, in einer Form, die vielfältige Bezüge zur Passion aufweist. Durch seine Präsenz und sein in den Kelch fließendes Blut stellt Christus die Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut während des Messopfers unter Beweis. Auf das Messopfer beziehen sich auf dem Altartisch Patene und Kelch, Palla und Ampullen mit Wasser und Wein. Gleichzeitig verweist der aus dem geöffneten Sarg sich emporhebenden Schmerzensmann auf die Auferstehung Christi, und somit auf die Erlösung der Menschheit durch den Kreuzestod Christi. Dieser ist dargestellt auf der Kanontafel des links auf der Altarmensa auf einem Pult liegenden Missales. Auf die Fürbitte des Papstes Gregorius wird in dem Text „SA(NCTVS) GREGORIAN(VS) ORA P(RO NOBIS)“ („Hl. Gregorius, bitte für uns“) auf dem Stoffantependium verwiesen.Papst Gregorius, selbst einer der vier Kirchenväter, wird von den drei anderen begleitet: rechts vorne der Hl. Hieronymus als Kardinal mit seinem Attribut, dem Löwen, im Vordergrund in der Mitte. Rechts hinter Hieronymus mit dem von einem Pfeil durchbohrten Herz als Attribut der Hl. Augustinus, Bischof von Hippo. Am linken Bildrand der Hl. Ambrosius, Bischof von Mailand und ein weiterer heiliger Kardinal. Der Papst, gehüllt in einer kostbaren Kasel aus Brokat mit gestickten Bordüren, die Christus Salvator und die Apostel zeigen, wird assistiert von zwei Heiligen Diakonen als Messdiener, dem Hl. Laurentius mit seinem Attribut, dem Rost, rechts und dem Hl. Stephanus, erkennbar an den drei Steinen zu seinen Füßen. Beide tragen Dalmatiken aus demselben Brokatstoff wie die Kasel des Papstes. Auf dem Flur im Vordergrund ist dem Löwen ein Weihwassereimer mit Aspergillum, verziert in den Formen der Frührenaissance. Der Altarraum wird begrenzt von Chorschranken. Davor hängt ein grüner Samtvorhang, der rechts von einem Gläubigen zur Seite geschoben wird, sodass er und die Gläubigen hinter ihm in den Altarraum gelangen können, damit sie mit eigenen Augen das Wunder der Verwandlung sehen können, das nach der Überlieferung mit einem großen Ablass verbunden war für alle, die ihre Sünden bereuen und vor dem Schmerzensmann betend niederknien. Hierauf bezieht sich auch der Text auf dem Antependium, der Papst Gregor als Vermittler ausweist. Das Thema geriet mit dem stark verbreiteten Ablasswesen im frühen 16. Jahrhundert stark in die Kritik, sodass auch die populäre Darstellung der Messe des Papstes Gregors mit der Verbreitung der Reformation verschwand.Die gut erhaltene Tafel wurde von der Forschung bis heute kaum beachtet. 1940 bereits einmal bei Lempertz zur Versteigerung angeboten, verschwand sie viele Jahre in der Versenkung, bis zum Jahr 2004, als sie auf der Sächsischen Landesausstellung (vgl. Literatur) gezeigt wurde. Die künstlerische Provenienz der Tafel ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Das kostbar wirkende Gemälde mit der großen Farbenpracht, mit dem kostbaren Brokat der Gewänder, dem kostbaren Gold des Sarges und den liturgischen Geräten erinnert an die stupende Pracht in einigen Werken des Kölner Meisters des Barthomäusaltares. Zeitgleich scheint sie aber in einem anderen künstlerischen Umfeld entstanden zu sein. 1999 hat Edwin Buysen (briefl. Mitteilung 1.11.1999 an das LVR-Landesmuseum Bonn) sie in Verbindung gebracht mit einem großformatigen Gemälde in Bonn mit der Pfingst-Darstellung, datiert 1519, die als Arbeit eines Südniederländischen Meisters gilt (Kat. Gemälde bis 1900, Rheinisches Landesmuseum Bonn 1982, S. 508-509). Zu diesem Gemälde gibt es eine Verwandtschaft in Aufbau und Anordnung der Figuren im Vordergrund, sowie in der Art und Weise, wie der Vordergrund durch großformatige Gegenstände belebt wird.2004 hat Gregor J.M. Weber für eine Entstehung im Umfeld des Brüsseler Malers Bernaert van Orley plädiert, wobei er sich vor allem auf die Figuren von Christus und den Engeln bezieht. Bezüge zum Werk van Orleys gibt es allerdings nur zu dessen Frühwerk, bevor freiere Strömungen der Frührenaissance in sein Werk einfließen. Die kompakte, geschlossene Anordnung der Figuren weist auf eine Entstehung kurz nach 1500, eher um 1510. 1940 wurde die Tafel als Rheinisch eingestuft, wozu es viele Bezüge gibt. Die Palette und die flüssige Malart weisen allerdings eher auf eine Entstehung in den Südlichen Niederlanden, wahrscheinlich in Brüssel, kurz nach 1500 hin.Wir danken Drs. Guido de Werd, Köln, für diesen Katalogbeitrag.

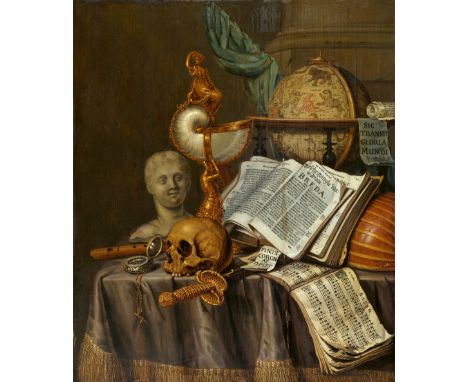

Edwaert Collier, Vanitasstillleben mit Nautiluspokal und einer BüsteÖl auf Holz. 30 x 24,5 cm.Signiert Mitte links: E. Colyer. fe: (über der Flöte).ProvenienzHeinrich Moll, Köln. - Auktion J. M. Heberle (H. Lempertz’ Söhne), Köln, 11.-12.11.1886, Lot 38. - Auktion Rudolph Lepke, Berlin, 13.11.1917, Lot 130. - Alfred Kummerlé (1887-1949), Brandenburg. - 1953 von den DDR-Behörden beschlagnahmt und 1954 an das Museum der bildenden Künste Leipzig überwiesen, Inv.-Nr. 1486. - 2012 an die Erben restituiert.AusstellungenDas Stillleben und sein Gegenstand. Eine Gemeinschaftsausstellung von Museen aus der UDSSR, der CSSR und der DDR, Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden, 23.9.-30.11.1983.LiteraturSusanne Heiland: Museum der bildenden Künste Leipzig. Katalog der Gemälde, Leipzig 1979, S. 39, Abb. S. 297. - Ausst.-Kat. „Das Stillleben und sein Gegenstand. Eine Gemeinschaftsausstellung von Museen aus der UDSSR, der CSSR und der DDR“, Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden, 23.9.-30.11.1983, S. 105, Nr. 34, Abb. 58. - Dietulf Sander: Museum der bildenden Künste. Katalog der Gemälde 1995, Stuttgart 1995, S. 33, Abb. 113. - Jan Nicolaisen: Niederländische Malerei 1430-1800. Museum der bildenden Künste Leipzig, Leipzig 2012, S. 83 mit Abb.Auf einem Tisch sind in dicht gedrängter Komposition zahlreiche Gegenstände wiedergegeben, darunter ein menschlicher Schädel, ein Nautiluspokal, ein Himmelsglobus und die Gipsbüste eines Jungen. Der an einigen Objekten bereits ablesbare Symbolgehalt des Stilllebens wird durch die Aufschrift auf einem Stück Papier am rechten Bildrand überdeutlich: „SIC TRANSIT GLORIA MUNDI“ - So vergeht der Ruhm der Welt. Auf die Vergänglichkeit alles Irdischen verweist insbesondere der Totenschädel, der keinen Zweifel an der Vergänglichkeit auch des Menschen aufkommen lässt. Neben den Trompe-l'oeil-Stillleben Colliers erfreuten sich die Vanitasdarstellungen des Künstlers größter Beliebtheit. Mit ihnen bewies er seine Fähigkeit, die verschiedensten Oberflächentexturen malerisch wiederzugeben, so in diesem Fall das schimmernde Perlmutt der Nautilusmuschel, die geknickten Buchseiten oder das glänzende Holz der Laute.Das Gemälde ist im RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie), Den Haag, unter der Nr. 189228 als eigenhändiges Werk des Künstlers registriert.

6 Diverse Porzellan Mokkatassen/UT mit unterschiedlichen floralen und ornamentalen Golddekoren auf kobaltblauem Fond, z.T. als Relief und mit weißen Emaille Punkten, Herst. Richard Klemm Porzellanmalerei/Vereinigte Dresdner Porzellanmalereien Klemm, Donath & Co./Dresden, Rosenthal/Selb-Bavaria, Porzellanfabrik Fraureuth und Coalport/England, um 1900, H. 5,5-6,5cm, z.T. etw. berieben, 1x min. gechipt am Rand

5 Diverse Porzellan Mokkatassen/UT mit verschiedenen floralen Dekoren in Polychrom und Gold auf weißem Fond, z.T. als Relief, Herst. KPM/Berlin, C.M. Hutschenreuther/Hohenberg (Abteilung Handmalerei Dresden), Rosenthal/Bavaria, Franziska Hirsch/Dresden und MR Limoges, um 1900, H. 4-7cm, min. berieben, 1x UT mit Spinne am Boden, 1x Mariage

4 Diverse Porzellan Mokkatassen/UT mit verschiedenen floralen und ornamentalen Dekoren in Polychrom und Gold auf beigem und gelbem Fond, z.T. als Relief, 1x mit figürlicher Szene "Rokoko Gesellschaft", Herst. Fürstenberg, Paragon China Company/England, Franziska Hirsch/Dresden und Porzellanfabrik Carl Friedrich Boseck & Co./Haida, um 1900, H. 4-6cm, 1x UT/1x OT mit Haarrissen

4 Diverse Porzellan Mokkatassen/UT mit unterschiedlichen floralen und ornamentalen Golddekoren auf kobaltblauem Fond, z.T. als Relief und mit türkisen Emaille Punkten, 1x mit figürlich bemaltem Medaillon, Herst. Rosenthal/Selb, Ernst Wahllis/Turn/Wien, Heinrich Baensch/Lettin ("H Dresden handgemalt"), um 1900, H. 5-5,5cm, z.T. etw. berieben

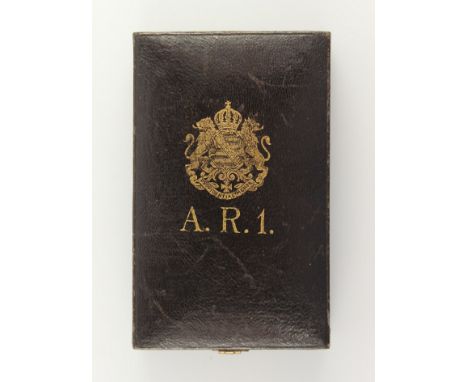

Sachsen: Albrechtsorden, 2. Modell (1876-1918), Ritterkreuz 2. Klasse, im Etui.Silber, teilweise vergoldet und emailliert, mehrteilig gefertigt, die untere Kreuzarmkante S gepunzt, am Bande, mit Tragenadel, im Verleihungsetui mit golden aufgeprägtem Wappenschild sowie Bezeichnung A.R.2., Innenfutter mit Herstellersignet von G.A. Scharffenberg, Dresden sowie weinrotes Inlay mit Aussparung für die Dekoration, Etikett des Ordensband-Lager Kunath, Dresden auf dem Boden.Zustand: I-II

Kannenpaar aus dem Dresdener HofsilberSilber; innen vergoldet. Kaffeekanne und Heißmilchkanne. Auf kräftigem Standring zylindrischer Korpus mit seitlichem Holzstiel und hoch angesetzter kurzer Tülle. Der aufgewölbte Scharnierdeckel mit Balusterknauf. Unter dem Boden das gravierte Monogramm "FA im Schilde unter Kurhut"; die Kaffeekanne mit der Inventarnummer 1. und Gewichtsangabe "3 Mr. 8 lt. 1 d.". Die Milchkanne mit der Inventarnummer 6. und Gewichtsangabe "2 Mr. 4 lt. 1 q. 3 d.". Marken: Die Kaffeekanne mit BZ Dresden für das dritte Viertel des 18. Jh., MZ Gebrüder Schrödel (1774/75 - 1810, Rosenberg Nr. 1675, 1815); die Milchkanne mit BZ Dresden mit Jahresbuchstabe F für 1755 und MZ Carl David Schrödel (1741 - 1773, Rosenberg Nr. 1671, 1705 ff., 1807), Tremolierstiche. H der Kaffeekanne 19,3 cm, Gewicht 836 g. H der Heißmilchkanne 14,6 cm, Gewicht 560 g.Dresden, Carl David, Carl Christian und Friedrich Christian Schrödel, um 1755 - 1780.Nach dem Tod seines Vaters, Augusts des Starken, 1733 in Warschau, wurde Friedrich August II. (1696 - 1763) Kurfürst von Sachsen. Noch im gleichen Jahr ordnete er eine Revision der reich gefüllten Hofsilberkammer an, die mindestens sechs umfangreiche, teils aus mehreren hundert Teilen bestehende Service enthielt (vgl. Arnold S. 31). Einige der früheren Garnituren ließ Friedrich August II. einschmelzen, im Gegenzug wurden aber auch neue Service bestellt. Die nachfolgenden Generationen führten ganz offensichtlich den Ausbau der Silberkammer fort: Die zweite unserer beiden Kannen bestellte um 1780 sein Enkel, Kurfürst Friedrich August III., der ab 1763 dasselbe Monogramm führte.Untrennbar mit der Neugestaltung der höfischen Silberbestände verbunden sind die Dresdner Goldschmiedefamilien Ingermann und Schrödel, die seit 1724 immer wieder Hofjuweliere hervorgebracht haben. Carl Christian und Friedrich Christian Schrödel waren offenbar Zwillingsbrüder, die beide kurz nacheinander Meister wurden, gemeinsam die Amtsnachfolge ihres Vaters Carl David antraten, im selben Hause wohnten und beide 1810 starben.1789 ließ der Oberküchenmeister und Hofwirtschaftsdirektor Melchior Heinrich v. Breitenbauch ein neues Inventar des Tafelsilbers am Dresdner Hof anlegen. Das „Churfürstl.-Sächßl. Silber-Kammer-Inventarium“ führt in Band 2, Kapitel III Abschnitt 9 "An Silbernen Thee und Cafe Zeuge" auch "Zweÿ große glatt runde Cafe oder Milchkannen ohne Bäuche, inwendig vergoldet (...) mit FA im Schilde" auf; darunter auch unsere "No. 1" und "No. 4" mit den in der Gravur angegebenen Gewichten in Mark, Lot, Quent und Pfennig.ProvenienzPrivatsammlung Luxemburg; verst. Lempertz A. 622, Juni 1987, Lot 1433; Kunsthandel Fritz Payer, Zürich; deutsche Privatsammlung.LiteraturZur Hofsilberkammer vgl. vor allem Arnold, Dresdner Hofsilber des 18. Jahrhunderts, Publikation der Kulturstiftung der Länder und der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Berlin/Dresden 1994, S. 30 ff., sowie, zu den Meisterzeichen der Schrödels, ebd. S. 51.

Saucière aus dem Dresdener HofsilberSilber; innen vergoldet. Auf rundem, mehrfach abgesetztem Fuß und kurzem eingezogenem Schaft der tiefe schiffsförmige Korpus. Die Wandung im unteren Bereich godroniert und vorn zur Schnaupe hochgezogen; der eingerollte Henkel mit klassizistischem Reliefdekor. Unter dem Fuß graviertes Monogramm J unter der sächsischen Königskrone, darunter die Inventarbummer '1' und die gravierte Gewichtsangabe der Hofsilberkammer "3.Mr. 8.lt. _q 2 d.". Marken: BZ Dresden mit Jahresbuchstabe S für 1822, MZ Christian Heinrich Roßbach (1795 - 1826, Hofjuwelier ab 1811, Rosenberg Nr. 1684, 1718 ff., 1822). H 23; B 25,5; T 10,6 cm, Gewicht 813 g.Dresden, Christian Heinrich Roßbach, 1822.Die Saucière trägt das Monogramm König Johanns von Sachsen (1801 - 1873), der seinem Bruder Friedrich August II. nach dessen Tod 1854 auf den Thron folgte. Es findet sich identisch als Inventarstempel in den Büchern des Königs in der Prinzlichen Sekundogenitur-Bibliothek, heute auf Schloss Moritzburg.ProvenienzVerst. UTO Auktionen, Zürich, Nov. 1981; deutsche Privatsammlung.

Dresdener Régence-DoseSilber; innen vergoldet. Auf vier Füßen ovaler bombierter Korpus mit Scharnierdeckel. Wandung und Deckel mit getriebenen Godrons; der Scheitel mit graviertem Bandelwerk. Marken: BZ Dresden mit Jahresbuchstabe I um 1710, MZ "MW", wohl Johann Michael Winckelmann (1690 - 1724, vgl. Rosenberg Nr. 1674, 1688f., 1773). H 6,5; B 14; T 10,5 cm, Gewicht 222 g.Dresden, Johann Michael Winckelmann zugeschrieben, um 1710.ProvenienzPrivatsammlung Niederrhein.

Seltenes Paar Dresdener MoutardiersSilber; innen vergoldet. Auf aufgewölbtem Fuß birnförmiger Korpus mit getriebenen Rocaillenkartuschen. Der aufgewölbte Scharnierdeckel am oberen Abschluss mit getriebenen Blattmuscheln und gegossenem Artischockenknauf. Kleine Aussparung für eine Kelle. Marken: BZ Dresden mit Jahresbuchstabe V für 1745, MZ Christian Wilhelm Kroll (1729 - 1755, vgl. Rosenberg Nr. 1672, 1797). H 19,5 cm, Gewicht zus. 757 g.Dresden, Christian Wilhelm Kroll, um 1750.LiteraturZum Meister vgl. W. Holzhausen, Goldschmiedekunst in Dresden, Tübingen 1966, S. LXXVI.

Dresdener TeekanneSilber. Auf flachem Boden ovalzylindrischer Korpus mit hochgezogenem kantigem Holzhenkel. Die Wandung und die konische Tülle facettiert; der flache Scharnierdeckel mit Holzknauf und graviertem Adelswappen. Marken: BZ Dresden mit Jahresbuchstabe D für 1801, MZ Gebrüder Schrödel (i.e. Carl Christian und Friedrich Christian Schrödel, 1774/75 - 1810, Rosenberg Nr. 1815). H 15,5 cm, Gewicht 636 g.Dresden, Gebrüder Schrödel, 1801.Die Gebrüder Schrödel entstammten einer alten Dresdner Goldschmiedefamilie, die ab 1724 mehrere Hofsilberschmiede hervorbrachte. Auch Carl Christian und Christian Friedrich zählen zum kleinen Kreis der Hoflieferanten der Wettiner. (Vgl. Arnold, Dresdner Hofsilber des 18. Jahrhunderts, Berlin/Dresden 1994, S. 35, 51).ProvenienzWestfälische Privatsammlung.

Seltene Terrine aus einem Service mit goldenem ZwiebelmusterPorzellan, unterglasurblauer Dekor, gold überradiert. Auf ovalem Grundriss und eingeschnürtem Fuß, die Wandung fassoniert und godroniert, zwei vergoldete Widderkopfhandhaben. Der zugehörige Haubendeckel mit hohem, profilierten und mehrfach eingezogenem Knauf. Die gesamte Wandung reich verziert mit unterglasurblauem und gold überradiertem Zwiebelmusterdekor. Unglasierter abgestrichener Boden, Blaumarke Schwerter mit K innen, unterseitig schwarze Inventarnummer "151.". Feiner Riss in Wandung und Boden, kleine Brandrisse an den Henkelansätzen. Mit Deckel H 26,2, Terrine B 26,5 cm.Meissen, um 1733/35, die Vergoldung Augsburg, Werkstatt Abraham und Bartholomäus Seuter, zugeschrieben, um 1740.Die seltene Terrine, von der nur ein zweites Exemplar bekannt ist, stammt vermutlich aus einem Service für das Schloss Seehof in Memmelsdorf, welches durch den Fürstbischof von Bamberg, Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim (1674 - 1746) oder seinen Nachfolger Johann Philipp Anton von und zu Frankenstein (1695 - 1753) in Auftrag gegeben wurde. Zweifelsfreie Belege hierfür fehlen jedoch in den Archivalien des Schlosses (nach freundlicher Aussage von Dr. Karnatz, zuständiger Referent der Bayerischen Schlösserverwaltung). Die Zuschreibung bleibt demnach bis heute spekulativ.ProvenienzSammlung Dr. Max Fahrländer, Basel-Riehen.Schweizer Privatbesitz, Winterthur.Süddeutscher Adelsbesitz.LiteraturVgl. Ducret, Meissner Porzellan bemalt in Augsburg, 1718 bis um 1750, Bd. I, Braunschweig 1971, Abb. 338, S. 251, wohl die zweite Terrine aus dem Service.Ein weiterer Teller abgebildet bei Hell/Miedtank, Zwiebelmuster. Von den Anfängen bis heute, Dresden 2018, Kat.Nr. 30.

Zwölf seltene Teller aus einem Service mit goldenem ZwiebelmusterPorzellan, unterglasurblauer Dekor, gold überradiert. Flächenfüllender unterglasurblauer Zwiebelmusterdekor, komplett gold überradiert. Blaumarke Schwerter mit geschwungenen Parierstangen, neun Teller mit geritztem Formerzeichen XII für Johann Christoph Leibnitz, zwei Teller mit Formerzeichen X für Johann Christoph Pietzsch sen., elf Teller mit unterglasurblauem III im Standring, zwei mit T. Zwei Teller unterseitig mit kreisrunden Brandfehlern (manufakturbedingt), Goldberieb, zwei Teller mit kurzem Riss.Meissen, um 1733/35, der Dekor Augsburg, Werkstatt Abraham und Bartholomäus Seuter, um 1740.Der seltene große Tellersatz stammt vermutlich aus einem Service für das Schloss Seehof in Memmelsdorf, welches durch den Fürstbischof von Bamberg, Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim (1674 - 1746) oder seinen Nachfolger Johann Philipp Anton von und zu Frankenstein (1695 - 1753) in Auftrag gegeben wurde. Zweifelsfreie Belege hierfür fehlen jedoch in den Archivalien des Schlosses (nach freundlicher Aussage von Dr. Karnatz, zuständiger Referent der Bayerischen Schlösserverwaltung). Die Zuschreibung bleibt demnach bis heute spekulativ.ProvenienzAus süddeutschem Adelsbesitz.LiteraturEiner der zwölf Teller abgebildet bei Hell/Miedtank, Zwiebelmuster. Von den Anfängen bis heute, Dresden 2018, Kat.Nr. 30.Eine Terrine aus dem Service bei Ducret, Meissner Porzellan bemalt in Augsburg, 1718 bis um 1750, Bd. I, Braunschweig 1971, Abb. 338, S. 251.

Kumme mit umlaufender ChinoiserieBöttger-Porzellan, Bemalung in Schwarzlot, Vergoldung. Außen umlaufend bemalt mit chinoisen Motiven, innen vergoldet. Vergoldung berieben, minimale Randchips. H 7,2, D 16,8 cm.Das Porzellan Meissen, um 1720, der Dekor Ignaz Preissler, zugeschrieben, um 1730, nach Johann Christoph Weigel.Annedore Müller-Hofstede erwähnt eine Porzellanlieferung an Ignaz Preissler am 17. Oktober 1729, und zwar handelte es sich um 172 Stücke weißes Porzellan, die zu diesem Zeitpunkt in dieser Menge nicht so einfach zu beschaffen waren. Diese Stücke sollte Preissler für den Grafen von Kolowrat-Liebsteinsky bemalen, die Teile des Speiseservices die Teile des Speiseservices in Rot und Gold mit "indijanischen Grodeschken" und die übrigen Serviceteile mit indianischen Landschaften in Schwarz und Gold. Es ist zu vermuten, dass diese seltene Kumme aus dem Servicezusammenhang stammt.ProvenienzErworben bei Christie's London am 16. Dezember 2021, Lot 90.LiteraturDie Vorlage von Weigel bei Bodinek, Raffinesse im Akkord. Meissener Porzellanmalerei und ihre grafischen Vorlagen, Bd. 2, Dresden 2018, Nr. 422 (Kupferstich-Kabinett SKD).Zum Service für Graf von Kolowrat-Liebsteinsky s. Müller-Hofstede, Der schlesisch-böhmische Hausmaler Ignaz Preissler, in: Keramos 100/1983, S. 5.

Frühes Koppchen und Untertasse mit chinoisen Pflanzen in acht SegmentenPorzellan, unterglasurblauer Dekor. Um die Ränder eine schmale Flechtbordüre. Blaumarke Schwerter mit betonten Knäufen im Doppelring. Punktuelle Restaurierungen über millimetergroßen Randchips an der UT. Koppchen H 3,9, UT D 10,6 cm.Meissen, 1720er Jahre.ProvenienzRheinische Privatsammlung.LiteraturVgl. Arnold/Diefenbacher (Hg), Meissener Blaumalerei aus drei Jahrhunderten, Leipzig 1989, Kat.Nr. 129 (Porzellansammlung Dresden Inv.Nr. P.E. 5638a/b).

Koppchen und Unterschale mit Lotosblüte und ChrysanthemePorzellan, unterglasurblauer Dekor. Blaumarke Schwerter mit unleserlichen Beizeichen, Drehernummern 6 und 64.Meissen, 1740er Jahre.ProvenienzRheinische Privatsammlung.AusstellungenCouven-Museum Aachen 30. Juni bis 30. September 2001.LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster 2001.LiteraturAbgebildet bei Schneider (Hg), "Kobaltblau" Meißener Porzellan des 18. Jahrhunderts aus einer rheinischen Privatsammlung, Aachen 2001, Kat.Nr. 57.S.a. Arnold/Diefenbacher (Hg), Meissener Blaumalerei aus drei Jahrhunderten, Leipzig 1989, Kat.Nr. 133 (Porzellansammlung Dresden Inv.Nr. P.E.5601a/b).

Frühe Schnabeltasse und Untertasse mit kapuzinerbraunem FondPorzellan, lüstrierender brauner Unterglasurfond, Blaudekor. Konisch, mit C-Henkel und spitzem Konsolausguss. UT mit zwei seitlichen Lanzettgriffen. In den Fonds chinoise Landschaften in Doppelringen, um die inneren Ränder Gitterbordüren. Blaumarke Schwerter mit geschweiften Parierstangen, Tasse mit blauem N3 (?), Dreherzeichen für Johann Martin Kittel. Tasse H 8,7, UT B 18,4 cm.Meissen, 1730er Jahre.ProvenienzRheinische Privatsammlung.AusstellungenCouven-Museum Aachen 30. Juni bis 30. September 2001.LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster 2001.LiteraturAbgebildet bei Schneider (Hg), "Kobaltblau" Meißener Porzellan des 18. Jahrhunderts aus einer rheinischen Privatsammlung, Aachen 2001, Kat.Nr. 66.S.a. Arnold/Diefenbacher (Hg), Meissener Blaumalerei aus drei Jahrhunderten, Leipzig 1989, Kat.Nr. 174 (Porzellansammlung Dresden, Inv.Nr. 5635 a/b).S.a. v. Barsewisch, Unterglasurblaue Malerei, in: Keramos 121/1988, Abb. 4.

Sieben Teile aus einem Teeservice mit chinoisen ReservenPorzellan, unterglasurblauer Dekor. Drei godronierte Koppchen mit geschnittenem Rand und zugehörigen UT, eine godronierte Milchkanne mit zugehörigem Deckel und Zapfenknauf. Die Godronen alternierend bemalt mit Wolkenmotiven bzw. Insekt, darüber Schuppenbänder mit Reserven um Einzelfiguren bzw. sitzenden Vogel im Garten. Im Fond der UT Prunusblütenzweig mit sitzendem Vogel. Blaumarke Schwerter, Beizeichen und Drehernummer 52. Spitze des Konsolausgusses restauriert.Meissen, 1740er Jahre.ProvenienzRheinische Privatsammlung.LiteraturEin Koppchen und UT abgebildet bei Schneider (Hg), "Kobaltblau" Meißener Porzellan des 18. Jahrhunderts aus einer rheinischen Privatsammlung, Aachen 2001, Kat.Nr. 61.Die Teedose aus dem Service bei Arnold/Diefenbacher (Hg), Meissener Blaumalerei aus drei Jahrhunderten, Leipzig 1989, Kat.Nr. 172 (Porzellansammlung Dresden, Inv.Nr. P.E. 2266).Vgl. Weber, Meißener Porzellane mit Dekoren nach ostasiatischen Vorbildern, Bd. II, München 2013, Kat.Nr. 14 f.

Terrine mit seltenem chinoisem DekorPorzellan, farbiger Aufglasurdekor, Vergoldung. Auf ovalem Grundriss, mit fassonierter Wandung und zwei Bügelhenkeln über reliefierten Widderköpfen. Zugehöriger Deckel mit durchbrochener Krone und Zapfenknauf. Bemalt mit Drache und Bambusstab, indianischen Blumen und stehendem Kranich. Abgestrichener Boden, Blaumarke Schwerter mit Strich. Kleine Retuschen an der Vergoldung, minimaler Chip am Zapfen. H 31,3, B 30,3 cm.Meissen, nach 1814.ProvenienzKunsthandel Otto Valentiner, Wiesbaden.Rheinische Privatsammlung.LiteraturZur Form s. Arnold/Diefenbacher (Hg), Meissener Blaumalerei aus drei Jahrhunderten, Leipzig 1989, Kat.Nr. 186 (Porzellansammlung Dresden Inv.Nr. P.E. 601).

Runde Platte mit KonturchinoiserienPorzellan, farbiger Aufglasurdekor, brauner Randstreifen. Modell Sulkowski-Ozier. Sehr fein gemalte Gruppe aus drei Chinesenfiguren, einem Reiter, einem Wanderer und einem Horn blasenden Knaben im Inselstil, umgeben von indianischen Blüten. Blaumarke Schwerter. Über diagonalem Durchbruch (10 bis 5 Uhr) restauriert. D 38,5 cm.Meissen, um 1735/36, der Dekor Adam Friedrich von Löwenfinck, zugeschrieben.ProvenienzSammlung Renate und Tono Dreßen.LiteraturAbgebildet im Kat. Blütenlese. Meißener Porzellan aus der Sammlung Tono Dreßen, München 2018, S. 57.Der gleiche Teller aus der Wark Collection im Kat. Phantastische Welten, Dresden-Stuttgart 2014, Nr. 65. Ulrich Pietsch bezeichnet die zu diesem Service gehörenden Stücke als "zumindest teilweise von Adam Friedrich von Löwenfinck bemalt" (ibd., S. 171).

Teller mit Rotem Drachen und K.H.C.-MarkePorzellan, eisenroter Camaieaudekor, Vergoldung. In der Spiegelmitte zwei sich umkreisende Fenghuang-Vögel (japanisch hō-ō). Um die Fahne zwei große goldgeschuppte Drachen und zwei chinesische Knoten mit Schriftrollen und Münze. Kleinere Blumen über Massefehlern. Blaumarke Schwerter, Dreherzeichen 22, purpurne Besitzermarke K.H.C. Der Standring kreisrund abgeschliffen. D 23,1 cm.Meissen, um 1740 - 50.Die Arbeit an dem von König August III. georderten Dresdner Hofservice mit dem Roten Drachen begann Anfang November 1734. Lieferungen an das Japanische Palais, die Dresdner Hofkonditorei und Hofküche sind spätestens ab 1735 verzeichnet. Zunächst verließen die Geschirrteile die Manufaktur nur mit der unterglasurblauen Schwertermarke, also ohne weiteres Besitzerzeichen. Die purpurnen Buchstaben wurden erst den Nachbestellungen ab 1739/40 bzw. nach der Inventarisierung durch den Oberküchenmeister Christoph Wilhelm von Kessel am 10. Dezember 1764 aufgebrannt. Für die frühen Stücke des Services mit Rotem Drachen sind lediglich die Besitzermarken K.H.C. und K.H.K. für die Königliche Hof-Konditorei und die Königliche Hof-Küche in den Akten belegt.ProvenienzPfälzische Privatsammlung.LiteraturWeitere Exemplare aus dem umfangreichen Service bei Weber, Meißener Porzellane mit Dekoren nach ostasiatischen Vorbildern, Bd. II, München 2013, Kat. 237 - 238.S.a. Kat. Triumph der blauen Schwerter, Dresden-Leipzig 2010, Nr. 236 ff., S. 276.

Große Platte aus dem Hofservice mit dem Rotem DrachenPorzellan, eisenroter Camaieudekor, Vergoldung. In Spiegelmitte zwei sich umkreisende Fenghuang-Vögel (japanisch hō-ō). Um die Fahne zwei große goldgeschuppte Drachen und zwei chinesische Knoten mit Schriftrollen und Münze. Über den Brandfehlern kleine Insekten. Blaumarke Schwerter, im Standring geritz 4. Zwei restaurierte Randchips. H 7,6, D 38 cm.Meissen, um 1735 - 40.Die Arbeit an dem von König August III. georderten Dresdener Hofservice mit dem roten Drachen begann Anfang November 1734. Lieferungen an die Hofkonditorei sind bis 1739 aktenkundig. 1751 sollen noch 228 Teller und 461 Schüsseln in fünf Größen vorhanden gewesen sein, was einen Eindruck des Serviceumfangs vermittelt.LiteraturVgl. Weber, Meißener Porzellane mit Dekoren nach ostasiatischen Vorbildern, Bd. II, München 2013, Kat. 237.S.a. Kat. Triumph der blauen Schwerter, Dresden-Leipzig 2010, Kat.Nr. 236.

Teller mit Papagei und BologneserPorzellan, farbiger Aufglasurdekor, Vergoldung. Flach, passig mit profiliertem Rand. Um die Fahne braune, goldkonturierte Akanthusranken und vier Muschelornamente. Spiegelfüllende Darstellung eines Papageis auf einer Stange, darunter der bellende Bologneserhund. Zahlreiche Insekten über kleinen Massefehlern. Blaumarke Schwerter, Drehernummer 22. Kleine Randrestaurierung auf 11 Uhr, Standring partiell restauriert. D 23,9 cm.Meissen, um 1740.In der Porzellansammlung Dresden befinden sich Teile eines Kaffee- und Teeservices mit demselben Dekor. Bis zum Erscheinen des Kataloges der Sammlung Ole Olsen 1927 war ein Speiseservice dieses Dekors unbekannt. In der dänischen Sammlung befanden sich über 50 Serviceteile.ProvenienzSammlung Renate und Tono Dreßen, erworben bei Christie's London am 13. März 1989, Lot 195.LiteraturAbgebildet im Kat. Blütenlese. Meißener Porzellan aus der Sammlung Tono Dreßen, München 2018, S. 61, Nr. 35.

Teller mit Papagei und BologneserPorzellan, farbiger Aufglasurdekor, Vergoldung. Flach, passig mit profiliertem Rand. Um die Fahne braune, goldkonturierte Akanthusranken und vier Muschelornamente. Spiegelfüllende Darstellung eines Papageis auf einer Stange, darunter der bellende Bologneserhund. Zahlreiche Insekten, teilweise über kleinen Massefehlern. Blaumarke Schwerter, geritzt 4 und I (im Standring). Randvergoldung und der Fond in Stellen minimal berieben. D 25,8 cm.Meissen, um 1740.In der Porzellansammlung Dresden befinden sich Teile eines Kaffee- und Teeservices mit demselben Dekor. Bis zum Erscheinen des Kataloges der Sammlung Ole Olsen 1927 war ein Speiseservice dieses Dekors unbekannt. In der dänischen Sammlung befanden sich über 50 Serviceteile.ProvenienzPfälzische Privatsammlung.LiteraturEin weiterer Teller aus dem Service in der Wark Collection, abgebildet bei Pietsch, Early Meissen Porcelain The Wark Collection, London 2011, Nr. 576.

Sultan und Afrikaner auf ElefantPorzellan, farbiger Aufglasurdekor, Vergoldung, feuervergoldete Bronze. Montiert auf einer durchbrochenen und mit applizierten Porzellanblüten verzierten Rocaillenplinthe, mittig eingefügt ein Terrainsockel. Der Elefant mit hochgebogenem Rüssel, sparsamer feiner Fellstaffierung auf dem Rücken, belegt mit einer goldkonturierten und gravierten Satteldecke. Der Mahout mit geblümter Tuchdraperie und Stange auf dem Nacken des Elefanten sitzend. Der Sultan in geblümtem purpurnem Gewand und gelbem Mantel mit (ersetztem) Zepter auf einem blauen und einem anthrazitfarbenen Kissen thronend, beide mit goldenen Quasten. Blaumarke Schwerter unter dem Bauch des Elefanten. Restauriert. H 34, B ca. 34, T 25,8 cm, Porzellan ohne Montierung H 26 cm.Das Porzellan Meissen, das Modell von Peter Reinicke, 1743, die Montierung Paris, Mitte 18. Jh.In der Sammlung des Rijksmuseum Amsterdam befindet sich die Meissener Porzellangruppe "Elefant mit Sultan und Afrikaner" montiert unter und auf einem französischen Uhrgehäuse. Im Zuge seiner Katalogisierung hat sich Abraham den Blaauwen die Mühe gemacht, alle ihm bekannten Ausformungen des spektakulären Porzellanobjekts aufzulisten: in der Porzellansammlung Dresden, im Schloss Ansbach, im Bernischen Historischen Museum, im Museum für Kunsthandwerk Frankfurt, im Wadsworth Atheneum Hartford, im Schloss Wilhelmsthal Kassel, in der Eremitage St. Petersburg und in Waddesdon Manor. Zahlreiche weitere Stücke wurden im Kunsthandel versteigert, u.a. auch bei Lempertz Köln Auktion 641, Sammlung Jahn, am 12. Juni 1989, Lot 198.Abraham den Blaauwen studierte zusätzlich die Arbeitsberichte von Kaendler und Peter Reinicke auf der Suche nach einer Eingrenzung der Autorschaft und Datierung. Beide Bildhauer erwähnen Elefantenmodelle, Kaendler als Feierabendarbeit im Februar/ März 1741 "Einen groszen Elephanten", sein Assistent Peter Reinicke im November 1743: "1 Elephanten 9 Zoll hoch, mit einer verzierten Decke überhangend in Thon bossirt". Beide Einträge erklären nicht den aufsitzenden Afrikaner und den Sultan. Eine Figur taucht erst im Januar 1752 auf, in dem "livre-journal" des berühmten Pariser Kunsthändler Lazare Duvaux (um 1703 - 1758), der mit ormolu-montierten Meissen-Porzellanen gehandelt hat: "un éléphant de porcelaine de Saxe portant une figure". Das Modell wird heute ausschließlich Reinicke zugeschrieben. Als Inspiration diente ihm nicht nur der Entwurf von Kaendler, sondern vermutlich auch der in Paris angefertigte Elfenbeinelefant mit Mahout im Grünen Gewölbe (Inv.Nr. II 275), den August der Starke am 2. Oktober 1731 »von denen Augspurgern, allergnädigst erkauffet« hatte.LiteraturVgl. Rückert, Meissener Porzellan 1710 - 1810, München 1966, Nr. 1060.Vgl. den Blaauwen, Meissen Porcelain in the Rijksmuseum, Amsterdam 2000, Nr. 300, S. 411 f.Für den Typus des Elefanten s.a. Wittwer, Die Galerie der Meißener Tiere. Die Menagerie Augusts des Starken für das Japanische Palais in Dresden, Düsseldorf-München 2004, Abb. 125, S. 298, das Modell von Johann Gottlieb Kirchner in der Porzellansammlung Dresden.Vgl. Röbbig (Hg), Hidden Valuables. Early-period Meissen Porcelains from Swiss Private Collections, München-Stuttgart 2020, Nr. 107, die Gruppe montiert zusammen mit einer Pariser Pendeluhr, signiert von Lenoir.Ein weiteres Exemplar in der Sammlung Franz E. Burda (Kunze-Köllensperger, o.J., Nr. 77). Die Autorin erwähnt eine Figur aus dem Inventar des Grafen Brühl von 1753: "1 Türcke auf einem Elephanten".

-

31346 item(s)/page