Johann Grund, 1808 Wien – 1887 Baden-BadenMÄDCHEN BEIM GEBETÖl auf Leinwand. Doubliert.37,5 x 36,5 cm.Rechts unten signiert und datiert „J. Grund 1854.“In dekorativem Rahmen.Vor dunklem Hintergrund eine junge Frau mit weißer Bluse an einem mit Decke belegtem Tisch sitzend, auf dem sie ihre Ellbogen abgestützt hat, mit gefalteten Händen. Sie blickt wohl auf ein sakrales Objekt wie ein Kreuz oder eine Madonnenskulptur, die für den Betrachter nicht sichtbar ist, da sie durch einen seitlich des Tisches verlaufenden, von der Decke herabfallenden roten Vorhang verdeckt wird. Auf dem Tisch zudem ein kleines Gebetsbuch mit Goldschnitt erkennbar. Feine qualitätvolle Malerei in der Manier des Künstlers. Jeweils an den Ecken Reste einer ehemaligen, wohl runden Rahmung erkennbar. (1361422) (18))

We found 43065 price guide item(s) matching your search

There are 43065 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

43065 item(s)/page

Abraham Hulk d. Ä., 1813 London – 1897 ZevenaarFISCHERBOOTE AUF RUHIGER SEEÖl auf Leinwand.31 x 46 cm.Rechts unten signiert „A. Hulk“.In dekorativem vergoldetem Rahmen.Unter hohem hellblauen Himmel, im Licht der letzten Sonnenstrahlen mehrere mit Fischern besetzte Boote in Ufernähe, die sich teils im flachen ruhigen Wasser widerspiegeln. Linksseitig reicht eine schmale Landzunge mit einem Gebäude ins Wasser. Stimmungsvolle harmonische Malerei in der typischen Manier des bekannten Künstlers. Der in London geborene Maler erhielt seine künstlerische Ausbildung u.a. an der Rijksakademie in Amsterdam. In den Jahren 1833 und 1834 reiste er nach Amerika und besuchte New York und Boston. 1934 kehrte wieder nach Amsterdam zurück, 1870 ließ er sich für den Rest seines Lebens in England nieder. Er wurde zu einem der großen Marinemaler, da er die Fähigkeit zu haben schien das Meer und seine Schiffe auf eine besondere Art und Weise zu malen. (13621243) (18))

Baccio Bandinelli,1493 – 1560DER JUNGE MÖNCH (WOHL SAN NICOLA DA TOLENTINO)32 x 28 cm.Basis: 22 x 30 x 25 cm.Italien, um 1550.Beigegeben eine Expertise von Alessandro Delpriori.Auf ebonisiertem getrepptem und profiliertem Holzsockel die in Marmor vollrund gearbeitete Büste eines an seiner Kutte und der Tonsur erkenntlichen jungen Mönches. Min. besch. (13619330) (13)Baccio Bandinelli,1493 – 1560THE YOUNG MONK (PROBABLY SAN NICOLA DA TOLENTINO)32 x 28 cm. Base: 22 x 30 x 25 cm.Italy, 16th century.Accompanied by an expert‘s report by Alessandro Delpriori.

Lodewyk Toeput, um 1515 Antwerpen – um 1603/ 1605 Treviso, zug.SUSANNA UND DIE BEIDEN ALTENÖl auf Leinwand.56 x 106 cm.Ohne Rahmen, nur feine Rahmenleiste.Das betonte Breitformat lässt das Gemälde als Supraporte aus höfischem Zusammenhang annehmen, was auch in der Symmetrie der Komposition zum Ausdruck kommt. Die biblische Geschichte wurde durch aramäische Fassung überliefert. Gezeigt ist die Szene, wonach Susanne im Bad von den beiden Alten bedrängt wird. Um sie verführen zu können, drohen sie mit der Erpressung, gegenseitig Zeugen dafür zu sein, Susanna hätte eingewilligt. Erst der Prophet Daniel als Richter bewies ihre Unschuld aufgrund getrennter Befragung der Alten. Somit gilt die Legende – neben dem „Salomonischen Urteil“ – als historisches Zeugnis der frühen, antiken Wahrheitsfindung und Rechtsgeschichte.In auffälliger Symmetrie sind die drei Figuren in eine hochbarocke Parkanlage gesetzt. Ein dichtes Baumspalier umzieht den intimen Gartenbereich, wobei die Pflanzungen im Labyrinth-Schema vielleicht auch symbolisch gemeint sind, um gedanklich auf die widersprüchlichen Aussagen zu deuten. Die Figur der Susanna beherrscht in der betonten Beleuchtung das Bildzentrum. Sie hält ihr langes Haar mit der rechten Hand zusammen. Dies wurde noch in der Zeit der Entstehung des Bildes als Ausdruck züchtigen Verhaltens gesehen, da aufgelöstes Haar stets als tugendlos galt. Am Beckenrand Badeutensilien, wie Kamm, Kanne, Spiegel, Schwamm und Schere. Rechts das abgelegte Kleid, dessen weiße Farbe ebenfalls auf Unschuld weist. Wie in einer Verklammerung bedrängen die beiden Alten die Unschuldige. Deren Handgesten sind als die in der Bibel geschilderten Worte zu verstehen. Links im Bild ein Brunnenbecken mit Steinfigur eines pissenden Putto, der auch aus seinen Brüsten Wasser speit, was zudem zu deuten wäre. Aus einem rundbogigen Laubeneingang rechts treten mehrere Personen in den Gartenraum, die den Verführungsversuchen ein Ende bereiten. Das Gemälde steht thematisch in Verwandtschaft mit mehreren Gemälden des Malers. So ist eine weitere Darstellung des Susanna-themas bekannt, ebenfalls in einen Park mit Hecken gesetzt. Darüber hinaus hat Toeput vor allem für seine weiteren biblischen Themen Parkhintergründe gewählt, aber auch für sein „Bankett im Park“. Das Labyrinth-Thema findet sich in seinem bekannten „Vergnügungsgar-ten mit Labyrinth“, das sich im Hampton Court Palace in London befindet. Der flämische Maler verdankt seinen Zunamen „il Pozzoserrato“ der Übertragung ins Italienische. Ausgebildet wurde er in Italien. Der zeitgenössische Biograph Karlel van Mander nannte Mechelen als seinen Geburtsort, wogegen andere Quellen für Antwerpen sprechen. Ferner berichtet er, er wäre ihm in Venedig begegnet, wohin er wahrscheinlich um 1573-74 zog. Der venezianische Biograph Carlo Ridolfi (1594-1658) schrieb, Toeput habe in Venedig anfänglich im Atelier des Tintoretto gearbeitet, zusammen mit seinem Landsmann Pauwels Franck (Paolo Fiammingo). Die Figur der Susanna weist hier auch auffällig stilistischen Bezug zu den Susanna-Darstellungen Tintorettos auf.In Florenz dürfte er in den 1570er Jahren gewirkt haben, während ein Aufenthalt in Rom nicht gesichert ist. Die Gilde Venedigs war ihm verschlossen, was ihn veranlasste, nach Treviso zu ziehen, wo er sogleich genügend Auftraggeber- auch etwa für Fresken in Villen, oder Ausstattungsmalereien für die Monte di Pietá fand. Die Räume der berühmten Villa Maser von Palladio freskierte er zusammen mit Alessandro Varotari. Zahlreiche seiner bekannten Werke befinden sich in Oberitaliens Kirchen, viele davon verschollen.Im vorliegenden Gemälde dürfte die stilistische Verwandtschaft zur Schule der Bassano deutlich erkennbar sein, auch was die Farbcharakteristik betrifft. Die sogenannte „Nordisch-Venezianische“ Malerei hat in Toeput wohl ihren bedeutendsten Meister gefunden. Dem Gemälde ist eine Analysenbegutachtung mit ausführlicher Bibliografie und zahlreichen Detailabbildungen beigegeben, ausgestellt von Laura Voltolina und Paolo Proiette.Flämischer Maler, der sich in Italien ausbilden ließ und längere Zeit in Venedig aufhielt, um bei Veronese und Tintoretto zu studieren, Florenz und Rom besuchte, sich aber überwiegend in Treviso aufhielt. Er gilt als Hauptmeister der sog. nordisch-venezianischen Landschaftsmalerei. Zahlreiche Bilder seiner Hand befinden sich in Kirchen Oberitaliens, viele davon verschollen. Zusammen mit Varotari freskierte er die berühmte Villa Maser von Palladio.Literatur:Luigi Menegazzi, Ludovico Toeput (il Pozzoserrato), in: Saggi e Memorie di Storia dell’Arte No. 1 (1957), Anne-Sophie Banner, Les jardins dans l’oeuvre de Lodewijk Toeput : entre tradition flamande et culture vénitienne.En vue de l’obtention du grade Maître (M.A.) en histoire de l’art, Décembre 2014, p. 21 Teréz Gerszi, The Draughtsmanship of Lodewijk Toeput, Master Drawings Vol. 30, No. 4 (Winter, 1992), pp. 367-395 Teréz Gerszi. „Toeput, Lodewijk.“ Grove Art Online. Oxford Art Online. Oxford University Press. Web. 19 September 2020A.R. (1361661) (11)Lodewyk Toeput, ca. 1515 Antwerp – ca. 1603/ 1605 Treviso, attributedSUSANNA AND THE TWO ELDERS Oil on canvas.56 x 106 cm.An analysis report with extensive bibliography and numerous detailed pictures by Laura Voltolina and Paolo Proiette is enclosed.

Pieter Brueghel d. Ä.,um 1525 – um 1569DER KALVARIENBERGÖl auf Leinwand. Doubliert.89,5 x 108 cm.In profiliertem Holzrahmen.In einer hügeligen Komposition in absteigender Keilform sehen wir den sogenannten Kalvarienberg, auf dem soeben das dritte Kreuz aufgestellt wird. Im Hintergrund die Stadtsilhouette von Jerusalem mit einem variantenreichen Himmel, da dieser gemäß der Bibel sich zu verdunkeln im Begriff ist. Die ausgewogene Komposition zeigt zahlreiche wohl verteilte Personen auf dem Berg Golgatha die teils trauern, teils kommunizieren und gestikulieren. Vergleichbar ist das Gemälde hinsichtlich der Gestaltungsweise der Personen etwa mit der Anbetung der Könige in den Königlichen Museen zu Brüssel oder auch der Kreuztragung Christi im Kunsthistorischen Museum in Wien, die hinsichtlich der gestaffelten Komposition, der im Vordergrund Trauernden (dort rechts, hier links) und der Pferde mit ihrem Zaumzeug gut als Vergleich herangezogen werden kann. Auch die in Wien befindliche Bekehrung des Paulus ist gut vergleichbar: Hier wie auch bei uns sehen wir die Rückenansichten der Pferde, die steile keilartige Komposition mit ihrer gesteigerten Dramatik und auch das die Komposition brechende Gewirr von Lanzen, das auch in dem hier angebotenen außergewöhnlichen Gemälde gut zu sehen ist. Auch zur Burggestaltung findet sich ein Vergleichsbild, nämlich „Die Elster auf dem Galgen“ im Hessischen Landesmuseum Darmstadt.Gutachten:Provenienzbestätigung der Provinciaal Vlaamse Kapucijnen über den Verkauf des Gemäldes am 15. Januar 1972, datierend 1. Februar 2007.Beglaubigter Auszug aus: De Antwerpsche Konstkamers / Inventarissen van Kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e Eeuwen, J. Denuce, 1932, S. 15, Beglaubigung vom 30. Dezember 1987.Beglaubigter Auszug aus: Antwerpsch Archievenblad - uitgegeven bij opdracht van het Gemeentebestuur door den Dienst der Stadsarchieven, Tweede Reeks, 6. Jahrgang 1931, S. 262.Anbei ein technischer Untersuchungsbericht von Edmond Florens, 25. August 1981, Brüssel.Provenienzbestätigung durch Edmond Florens vom 27. August 1981.Gutachten von A. C. Roose, Brügge, 30. Juni 1975.Anbei ein Gutachten von Prof. S. Bergmans, Präsident der Académie Royale d‘Archéologie de Belgique, Brüssel, 3. April 1975.Gutachten von Dr. Dr. Herbert Paulus, Erlangen, 1. April 1973, der zu dem Schluss kommt, dass es sich um eine Gemäldevorstudie Pieter Brueghel d. Ä. und seinen Gehilfen handelt.Provenienz:Vermutlich in der Sammlung von Philips van Valckenisse, dessen Nachlass am 10. April - 3. Mai 1614 niederlegt wurde. Darin ist erwähnt eine „Lancworpige schilderye op doec, Cruycinge Ons Heeren.Vermutlich Sammlung des Gewürzhändlers Hendrik Bartels, 1672. Dort erwähnt „Een schilderey van de Cruyssingh Cristy. Van den ouden Breughel f. 150“.Das vorliegende Gemälde war Bestandteil der Sammlung eines Kapuzinerklosters und ist in die Sammlung zwischen 1852 und 1951 eingegliedert worden. Dort erworben durch einen Belgischen Industriellen am 15. Januar 1972, der das Gemälde 1974 von Edmond Florenzs restaurieren ließ und ihm die Herkunft am 26. August 1981 bestätigte.Literatur:Das vorliegende Gemälde ist vermutlich schriftlich erwähnt in: De Antwerpsche Konstkamers / Inventarissen van Kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e Eeuwen, J. Denuce, 1932, S. 15.Das vorliegende Gemälde ist vermutlich schriftlich erwähnt in: Antwerpsch Archievenblad – uitgegeven bij opdracht van het Gemeentebestuur door den Dienst der Stadsarchieven, Tweede Reeks, 6. Jahrgang 1931, S. 262.Vgl.: Gotthard Jedlicka, Pieter Brueghel, Erlenbach, 1938, dort besonders auch das Kapitel zur Kreuztragung, S. 166 ff. (1361162) (13)Pieter Brueghel the Elder,ca 1525 – ca. 1569THE CALVARYOil on canvas. Relined.89.5 x 108 cm.Accompanied by a provenance confirmation of the Provinciaal Vlaamse Kapucijnen about the sale of the painting on January 15, 1972, dated February 1, 2007. Certified extract from: De Antwerpsche Konstkamers / Inventarissen van Kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e Eeuwen, J. Denuce, 1932, p. 15, authenticated December 30, 1987. Authenticated extract from: Antwerpsch Archievenblad – uitgegeven bij opdracht van het Gemeentebestuur door den Dienst der Stadsarchieven, Tweede Reeks, 6th volume 1931, p. 262. Also attached a technical examination report by Edmond Florens, August 25, 1981, Brussels. Attached is an expert‘s report by A. C. Roose, Bruges, June 30, 1975. Also attached is an expert‘s report by Prof. S. Bergmans, President of the Académie Royale d’Archéologie de Belgique, Brussels, April 3, 1975. Also an expert‘s report by Dr. Dr. Herbert Paulus, Erlangen, April 1, 1973, who concludes that it is a painting preparatory study Pieter Brueghel the Elder and his assistants.Provenance:Probably in the collection of Philips van Valckenisse, whose estate was deposited on April 10 - May 3, 1614. In it is mentioned a “Lancworpige schilderye op doec, Cruycinge Ons Heeren.Probably collection of the spice merchant Hendrik Bartels, 1672. There mentioned “Een schilderey van de Cruyssingh Cristy. Van den ouden Breughel f. 150”.The present painting was part of the collection of a Capuchin monastery and has been incorporated into the collection between 1852 and 1951. Acquired there by a Belgian industrialist on January 15, 1972, who had the painting restored by Edmond Florenzs in 1974 and confirmed its provenance on August 26, 1981.Literature:The present painting is probably mentioned in writing in: De Antwerpsche Konstkamers / Inventarissen van Kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e Eeuwen, J. Denuce, 1932, p. 15.The present painting is probably mentioned in writing in: Antwerpsch Archievenblad – uitgegeven bij opdracht van het Gemeentebestuur door den Dienst der Stadsarchieven, Tweede Reeks, 6. Year 1931, p. 262.

Pieter Coecke van Aelst d. Ä., 1502/07 Aalst – 1550 Brüssel, (zug.) und seine WerkstattDAS LETZTE ABENDMAHLÖl auf Holz.66 x 88 cm.Das Gemälde zeigt einen Innenraum mit großem Tisch und weißer Decke, im Zentrum sitzend Jesus, umgeben von den zwölf Aposteln, unmittelbar nachdem dieser ihnen beim letzten gemeinsamen Essen am Vorabend seiner Kreuzigung gesagt hatte „Einer von Euch wird mich verraten.“ (Neues Testament Mt 26,21). Das Gemälde geht auf die berühmteste Darstellung des letzten Abendmahls des italienischen Malers Leonardo da Vinci (1452-1519) zurück; sie schmückt die Nordwand des Refektoriums des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie in Mailand. Die Jesus umgebenden Apostel sind teils in ein Gespräch verwickelt, teils nachdenklich blickend. Im Vordergrund rechts, an einem leicht umkippenden Hocker stehend, Judas in gelb-grüner Gewandung, auf dem Hocker den Geldbeutel als Lohn für den Verrat festhaltend, dabei Jesus anblickend und mit seinem rechten Finger auf sich zeigend, um zu fragen „War ich es Jesus?“. Im Vordergrund auf dem gekachelten Boden zwei spielende Hunde sowie am rechten Bildrand eine kleine Obstschale und linksseitig ein großer Korb mit Früchten. Nach links führt über einen kleinen Treppenabsatz ein Gang aus dem Raum hinaus ins Freie, in dem eine Figur Krüge für das Mahl hereinträgt. Die Apostel in teils kräftiger farbiger Kleidung, die, ebenso wie Jesus, durch die Beleuchtung besonders hervorgehoben wird gegenüber dem dunkleren Hintergrund. Auf dem Werk von da Vinci sind die Apostel alle zu Seiten Jesu zu finden, ferner auch keine Gegenstände oder Hunde im Vordergrund. Es existieren zahlreiche Wiederholungen durch den Künstler sowie dessen Werkstatt, die sich teils in großen Museen befinden, aber auch auf dem Markt angeboten werden. Die auffälligsten Unterschiede zwischen der hier vorliegenden Version und den meisten anderen sind das vereinfachte Schachbrettmuster des Bodens, der fast schwarzbraune Hintergrund der beiden Wände seitlich des mittleren Fensters und die starke Farbigkeit der Kleidungsstücke. Durch das Fenster im Hintergrund ist ein Torbogen zu erkennen, der auch von anderen Versionen abweicht. In den links und rechts davon liegenden verzierten Fenstern sind große Medaillen zu erkennen, auf denen linksseitig die Ermordung Kains sowie rechtsseitig die Geschichte von David und Goliath wiedergegeben werden. Teils werden die Darstellungen vertauscht wiedergegeben. (1360631) (18)Pieter Coecke van Aelst the Elder,1502/07 Aalst – 1550 Brussels, (attributed) and his workshopTHE LAST SUPPER Oil on panel.66 x 88 cm.

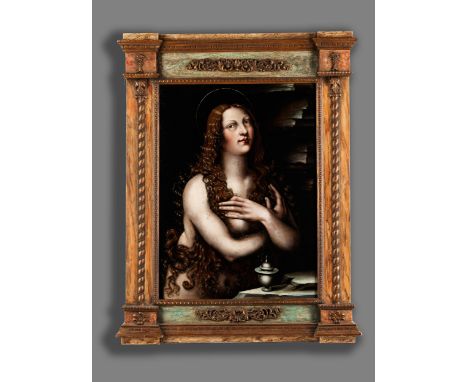

Giampetrino, eigentlich „Giovanni Pietro Rizzoli“,tätig 1495 – 1540, Kreis desMARIA MAGDALENAÖl auf Holz. Teilparkettiert.69,5 x 51,5 cm.In verziertem Ädikularahmen.Vor einer aus mehreren Steinplatten aufeinanderliegenden Wand an einem Felsentisch stehend wiedergegeben, die Heilige Maria Magdalena im Dreiviertelbildnis. Sie hält ihre Arme mit den langen zarten Fingern vor der Brust über Kreuz, während das Lockenhaar den nackten Oberkörper bedeckt. Sie hat rötliche Lippen und mit ihren hellbraunen Augen blickt sie aus dem Bild auf den Betrachter hinaus. Vor ihr auf dem Stein befindlich das grau-silberne Salbgefäß mit Deckel. Um ihr Haupt trägt sie einen dünnen schmalen goldenen Nimbus, zudem sind ihre langen Haare mit zahlreichen goldfarbenen Strähnen versehen. Rest., Retuschen.Anmerkung:Das Gemälde weist, wie viele Maler im Kreis um und nach Leonardo da Vinci (1452-1519) auch dessen entsprechende stilistische Merkmale auf. Ein Gemälde mit fast identischem Motiv befindet sich in der Kathedrale von Burgos Spanien. (13621211)Giampetrino,also known as "Giovanni Pietro Rizzoli",active 1495 – 1540, circle ofMARY MAGDALENE Oil on panel. Partially parquetted.69.5 x 51.5 cm.

Luca Giordano, 1634 Neapel – 1705 ebenda, zug.DER HEILIGE ANTONIUS DER EINSIEDLER MIT „ANTONIUSFEUER“Öl auf Leinwand.76 x 72 cm.Zuweisung an den Maler durch freundliche Mitteilung von Prof. Nicola Spinosa.In den meisten Darstellungen, etwa bei Hieronymus Bosch (um 1450-1516) oder David Teniers (1582-1649), wird Antonius als von Verführungen geplagter Einsiedler gezeigt. Hier dagegen stellt der Maler ihn im Halbbildnis vor, als bärtigen Alten im Ordenskleid, erkennbar durch seine Attribute Glöckchen und Feuer. Glöckchen oder Glocke ist in allen Darstellungen stets gezeigt, was auf den alten Brauch zurückgeht, dass die Antonius-Mönche ein sogenanntes „Antoniusschwein“ mit Glocke den Bauern unentgeltlich zur Mast überlassen haben.Hier im Bild jedoch ist, neben der Glocke an einem Stab rechts, in seltener Weise auch ein Feuer gezeigt, das auf einem Buch, wohl der Bibel liegt. Als im 11. Jahrhundert eine Seuche ausbrach, widmeten sich die Antonitermönche der Krankenpflege. Attribut wurde das sogenannte „Antoniusfeuer“. Heute weiß man, dass es sich hierbei um Vergiftungen durch Mutterkorn gehandelt hat. Gebete zum Heiligen Antonius, die Krankenpflege der Antoniter und der Schweineglöchen-Brauch machten Antonius zum verehrten Schutzpatron der Landwirte und des Viehs. Antonius der Einsiedler, in Queman in Ägypten geboren, verteilte sein Vermögen und wurde durch seine Abgewandtheit vom paganen Leben zum Vorbild für mönchische Lebensweise. Ehemals Bischof von Alexandrien, ging er in die Einsiedelei. Seine Vita haben die Kirchenlehrer des vierten Jahrhunderts, Athanasius und Eusebius von Caesarea überliefert. In der Kirchentradition wird er auch als Antonius der Große bezeichnet. Luca Giordano, Sohn eines neapoletanischen Malers und Kunsthändlers, hat wohl bei Jusepe de Ribera (1591-1652) studiert, war Lucas Vater doch auch Freund und Trauzeuge des Spaniers Riberas. Dessen Stileinfluss ist auch in vorliegendem Gemälde nicht zu verkennen. In ähnlicher Hell-Dunkel-Manier, des „Tenebroso“, bei Betonung der braunen Farbigkeit kennen wir von Giordano noch etliche weitere Halbbildnisse bedeutender Gestalten, wie „Plato“, „San Sebastian mit Buch“, der „Hl. Petrus“, ein Gemälde nach dem ein Stich weit verbreitet wurde. Ferner „Hl. Markus“ oder Philosophen, wie „Heraklit“ und „Thales“. In den späteren Werken werden Einflüsse von Mattia Preti (1613 – 1699), Pietro da Cortona (1596 – 1669) und Giovanni Lanfranco (1582 – 1647) deutlich. Die hohe Bedeutung seines Wirkens zeigt sich nicht zuletzt in den großen Werken, wie im Dom von Neapel und zahlreichen weiteren dortigen Kirchen, sowie in berühmten Sammlungen und Museen weltweit. Literatur:Vgl. Oreste Ferrari und Giuseppe Scavizzi, Luca Giordano. L’opera completa, 2 Bände, Electa, Neapel, Erstveröffentlichung 1966, Neuauflage 2000.V. Pacelli, Inediti di Luca Giordano, in: Napoli, l’Europa. Ricerche di storia dell’arte in onore di Ferdinando Bologna, Hrsg. F. Abbate, F. Sricchia Santoro, Catanzaro 1995, S. 243, Abb. Vgl. D. M. Pagano, in: Luca Giordano 1634 – 1705, Ausstellungskatalog, Hrsg. W. Seipel, Neapel/ Wien 2001.Vgl. Oreste Ferrari, Giuseppe Scavizzi, Luca Giordano: nuove ricerche e inediti, Neapel 2003. (1360301) (11)Luca Giordano, 1632 Naples – 1705 ibid., attributedSAINT ANTHONY AS HERMIT WITH SAINT ANTHONY’S FIRE Oil on canvas.76 x 72 cm.Attribution to the artist by kind communication from Professor Nicola Spinosa.

Leonello Spada, 1576 Bologna – 1622 Parma, zug.DIE ENTHAUPTUNG JOHANNES DES TÄUFERSÖl auf Leinwand. Doubliert.154 x 155 cm.In mit Goldornamenten dekoriertem profiliertem Rahmen.Johannes der Täufer wird in dem vorliegenden Gemälde caravaggesk beleuchtet und von vier Figuren hinterfangen. Herodias hält eine Schüssel, in der das Johanneshaupt ruhen wird, derart, dass sie momentan wie ein Nimbus wirkt. Links oben das Schwert, dass soeben im Schwingen begriffen ist, um das Haupt von dem Korpus zu trennen.Anmerkung: Die Todesumstände des Johannes des Täufers werden einerseits durch die synoptische Evangelien überliefert, aber auch außerbiblische Quellen äußern sich zu seinem Ableben (Die Jüdischen Altertümer des Flavius Josephus). Das Lukasevangelium erwähnt, dass Johannes von Herodes ins Gefängnis geworfen (Lk 3,20) und von ihm enthauptet wurde (Lk 9,7-9 ). Bei anderen Synoptikern lesen wir eine durchaus reichhaltigere Perspektive der Ereignisse. Markus erwähnt (Mk 6,14-29) Herodes Antipas habe Johannes festnehmen lassen, weil dieser sehr offenkundig Kritik an seiner Lebensweise geäußert hatte. Herodes nämlich hatte die Frau seines Bruders Philippos, Herodias geheiratet, was in den Augen des Täufers gesetzwidrig war. Antipas hatte also seine Schwägerin zur Frau genommen, für Johannes den Täufer ein Unding. Die Schuld trifft bei Markus vor allem Herodias und ihre Tochter, während Herodes Antipas selbst vor Furcht gegenüber Johannes erfüllt gewesen sei, da dieser ein gerechter und heiliger Mann war (Mk 6,20.). Herodias musste also Herodes austricksen, indem sie ihre Tochter Herodes betören ließ, bis dieser ihr versprach zu geben, was sie wünsche, dies war er Kopf des Täufers Johannes, sodass Herodes Johannes köpfen ließ. Matthäus berichtet ähnliches und fügt noch hinzu, dass Matthäus wegen der Erfüllung seines Eides traurig gewesen sei (Mt 14,9). (1360556) (13) (†)Leonello Spada,1576 Bologna – 1622 Parma, attributedTHE BEHEADING OF SAINT JOHN THE BAPTIST Oil on canvas. Relined.154 x 155 cm.

Cesare Fracanzano, um 1605 Bisceglie/ Bari – 1651 Barletta, zug.MOSES UND DAS WASSERWUNDERÖl auf Leinwand. Doubliert.97 x 130 cm.In mit vegetabiler Zier und Festons gestaltetem Rahmen.Cesare war der Sohn von Alessandro Fracanzano, einem Bürger aus gehobenen Kreisen, der ebenfalls als Maler wirkte, wie auch sein Bruder Francesco Fracanzano (1612 - um 1656). Dargestellt wird eine Erzählung des Alten Testaments mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, diese sind mit Moses an der Spitze noch immer in der Wüste unterwegs. Die Israeliten sind unzufrieden, da sie kein Wasser finden und haben. Als Moses und Aaron zur Stiftshütte gehen um zu beten, sagt Jehova zu Moses, er möge alle zusammenrufen und er solle vor dem ganzen Volk zu diesem Felsen reden, dann würde genug Wasser für alle Leute und ihre Tiere aus dem Felsen sprudeln. Daraufhin ruft Moses das Volk zusammen und schlägt zweimal mit einem Stab gegen den Felsen. Darauf kommt ein großer Wasserstrahl hervor und es gibt genug Wasser für Volk und Tiere. (1361823) (13)Cesare Fracanzano,ca. 1605 Bisceglie/ Bari – 1651 Barletta, attributedMOSES STRIKING WATER FROM THE ROCK Oil on canvas. Relined.97 x 130 cm.

Neapolitanischer Maler des 17. JahrhundertsDAS URTEIL DES SALOMOÖl auf Leinwand. Doubliert.131 x 184 cm.In schmaler Holzleiste.Ganz nah ist der Betrachter an das biblische Geschehen gerückt, während Salomon mit seinen Würdezeichen Krone und Zepter von einem roten Ehrentuch überfangen auf einem Thron sitzt. Die Darstellung geht zurück auf das Erste Buch der Könige 3,16 „Zu der Zeit kamen zwei Huren zum König und traten vor ihn und die eine Frau sprach ’Ach mein Herr, ich und diese Frau wohnten in einem Hause und ich gebar bei ihr im Hause und drei Tage nachdem ich geboren hatte, gebar auch sie und wir waren beide beieinander und kein Fremder war mit uns im Haus, nur wir beide, und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, als meine Magd schlief, und legte ihn in ihren Arm und ihren toten Sohn legte sie in meinen Arm. Als ich des morgens aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot aber am Morgen sah ich ihn genau an und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte“. Als die andere dementierte, sprach der König „Holt mir ein Schwert, teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte“, der Frau jedoch, welche auf das Kind verzichten wollte, um es am Leben zu lassen, gab der König das Kind lebendig. Das Antlitz dieser Frau ist hier erleuchtet dargestellt und ganz nah an dem Säbel, der von einem jungen Mann im Vordergrund innegehalten wird, bereit, den Kopf des Säuglings vom Rumpf zu trennen. (1360394) (13)School of Naples, 17th centuryTHE JUDGEMENT OF SOLOMON Oil on canvas. Relined.131 x 184 cm.

Pietro da Cortona, 1596 Cortona – 1669 Rom, Schule desRAUB DER SABINERINNENÖl auf Leinwand.182 x 243 cm.Ohne Rahmen (schmale Leiste).Das Gemälde ist in den Abmessungen kleiner als das Original mit 426 cm Breite, das der Maler in den Jahren 1630/31 geschaffen hat. Nicht zufällig befindet sich das monumentale Bild im Museo Capitolino in Rom, denn das Kapitol und die geschilderte Szene stehen beide an der Wiege der Stadt Rom und damit des römischen Reiches. Bekanntlich schildert der Mythos, die Römer hätten nach der Gründung der Stadt ihren Mangel an Frauen durch Brautraub bei den benachbarten Sabinern ausgeglichen. Eine friedliche Verbrüderung der beiden Völker war angeblich das glückliche Ergebnis von Verhandlungen der beiden Anführer Romulus und Titus Tatius. Die Erinnerung an diesen Ursprung Roms wurde noch ein Jahrtausend später, vor allem in der Barockzeit in Bildwerken dokumentiert, wobei nicht die Waffengewalt, sondern die lustvolle Begehrlichkeit Thema geworden ist. Dies kommt auch hier in vorliegendem Gemälde zu Ausdruck. Taktischer Anlass der Entführung war ein Festgelage. So wird auch hier im Mittelgrund ein junger bärtiger Mann mit Bachuskranz im Haar gezeigt, wie er einem rauhaarigen Alten dessen schöne Beute zu entreißen sucht. Hilferufend erhebt eine Sabinerin ihre Arme, nachdem sie von einem Römer hochgehalten wird. Die historische Legende hat auf allen Gebieten der Kunst bedeutende Werke hervorgebracht, bekannt vor allem die Plastiken des Giovanni da Bologna. Der Malstil Cortonas zeichnet sich stets durch großzügige Formen aus, die harmonisch erscheinen, wo immer es das Bildthema erlaubt. Die Vorliebe von Harmonie im Thema nimmt im Werk des Malers eine erkennbare Stellung ein. Dies zeigen beispielsweise die Gemälde „Hagar und der Engel“ um 1643, „Der Bund zwischen Jacob und Laban“ im Louvre Paris, „Das goldene Zeitalter“ im Palazzo Pitti in Florenz sowie „Heimkehr der Hagar“ im Kunsthistorischen Museum Wien. A.R. (1360451) (11)Pietro da Cortona,1596 Cortona – 1669 Rome, school ofTHE RAPE OF THE SABINE WOMEN Oil on canvas.182 x 243 cm.Unframed.

Leandro Bassano, 1557 Bassano del Grappa – 1622 Venedig, zug.DIE TIERE BETRETEN DIE ARCHE NOAHÖl auf Leinwand. Doubliert.121 x 173 cm.In ornamental, verziertem bronziertem Rahmen.Dichte Komposition in einer teils hügeligen, teils gebirgigen Landschaft mit einem rechts liegenden Repoussoirbaum, sowie einem weiteren Repoussoirbaum auf der linken Seite, hinter dem sich die Arche Noah erhebt. Das Gesicht Noahs ist im Inneren der Eintrittsluke gut sichtbar. Vor und unter dem Schiff zahlreiche Tiere und Figuren, welche paarweise im Begriff sind das Schiff zu betreten. Ein Paar Löwen ist bereits auf dem Steg nach oben zu sehen und die Bäume an den Bildseiten von zahlreichen Vögeln bevölkert. Eine weitere Bassano-Komposition mit den Bildmaßen 226,5 x 226,5 cm wird im Wawel in Krakau verwahrt. Eine Komposition von Jacopo da Ponte Bassano (1510/15-1592), das gleiche Thema zeigend, befindet sich im Museo del Prado, Invent.nr. P000022. (1360922) (13)Leandro Bassano, 1557 Bassano del Grappa – 1622 Venice, attributedTHE ANIMALS ENTERING NOAH’S ARK Oil on canvas. Relined.121 x 173 cm.

Jacob Jordaens, 1593 Antwerpen – 1678 ebenda, zug.DER PROPHET ELIA EMPFÄNGT NAHRUNG VOM ENGEL VOR DEM GANG ZUM BERG HOREBÖl auf Leinwand. Doubliert.69 x 58,5 cm.In plastisch verziertem Rahmen.Beigegeben ein Gutachten von Alessandro Delpriori, in Kopie. Zwischen zwei in Grisaille gestalteten, gedrehten auf quadratischen Basen ruhenden Säulen mit vergoldeten ionischen Kapitellen sind zwei polychrome, von einem Velum überspannte Gestalten zu sehen, die in ihrer Polychromität dem Grisaille gegenübergestellt und in ihrem Wirklichkeitsgehalt wesensechter, greifbar und in ihrer Bedeutung überhöht gegenüber der scheinarchitektonischen Umrandung sind. Dargestellt wird eine Stelle im Alten Testament (1.Kön 19, 1-8). Elias hatte gerade die Propheten Baals umgebracht und Ahab berichtete dies Isebel, die sogleich Boten an Elia senden ließ, die im sagten: „Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du denen getan hast“. Elia geriet in Furcht, flüchtete in die Wüste, setzte sich unter einen Wacholder und wünschte den Tod herbei. Elia, hier nur in einem Lendenschurz stehend, wurde jedoch zwei Mal von einem Engel mit Nahrung, hier ist ein Laib Brot und ein Kelch dargestellt, versorgt, was traditionell auch als Vorgriff auf die Eucharistie gelesen wird. Danach ging er vierzig Tage und vierzig Nächte zum Berg Gottes, dem Horeb. Das Säulenmotiv kennen wir bei Jacob Jordaens bereits aus anderen Gemälden, wie dem Triumph des Stadthalters Frederik Hendrik van Oranje Nassau von 1651, das im Muzeum Narodowe Warschau (Inventarnummer M. Ob. 57) verwahrt wird. Wenn auch nicht gedreht rahmen auch die Säulen das Geschehen in der Darbringung im Tempel in der Gemäldegalerie Alte Meister (Inventarnummer 1012) aus der Hand des Jacob Jordaens. Vor allem aber muss als wichtigstes Vorbild das Gemälde des Peter Paul Rubens mit dem gleichen Motiv im Musée Bonnat in Bayonne in Frankreich von 1625-1628 genannt werden, zu dem unser Gemälde von Jacob Jordaens als Kopie gesehen werden kann. Jenes Gemälde ist als eine Vorstudie zu einer Tapisserie zu sehen mit dem Thema der Eucharistie für das Franziskanerkloster der Descalzes Reales in Madrid, in Auftrag gegeben von der Infantin Isabel Clara Eugenia, Tochter des Königs Philip IV. Die Serie von Wandteppichen ist eines der anspruchsvollsten Werke, die Rubens anvertraut wurden, so dass die Dokumente ganz klar festlegen, dass die Rolle des Meisters nur darin bestand, die Skizzen und Entwürfe zu erstellen. Die Schüler, unter denen sich die besten flämischen und holländischen Künstler des Marktes befanden, kopierten diese in größere Kartons und Modelle – wie auch in diesem Gemälde zu sehen –, bis die monumentalen Formen der Wandteppiche gewebt und nach Madrid geschickt wurden. Wir wissen, dass Rubens bereits 1626 an dieser Reihe von Skizzen arbeitete und das die fertigen Webereien zwischen 1627 und 1633 nach Spanien geschickt wurden. Das Werk wurde vom König und seiner Familie außerordentlich geschätzt, die zudem eine privilegierte Beziehung zu Rubens hatte, da er 1625 zum Pfalzgrafen von Spanien ernannt wurde (vielleicht aufgrund des Interesses der Infantin Isabella). Nicht weniger als 19 Skizzen sind erhalten und auf verschiedene Museen verteilt, aber der wichtigste Kern ist natürlich der Prado in Madrid. Der Rubensbozetto, das zwischen 1626 und 1633 entstanden ist zum Elia Thema befand sich in der Sammlung des Victor-Bernard Derrécagaix, der seine Sammlung samt dem Bozetto dem Museum seiner Heimatstadt Bayonne vermachte. Neben Peter Paul Rubens und Athonis van Dyck war er einer der drei wichtigsten flämischen Maler, welche die Antwerpener Schule im 17. Jahrhundert prägten. Der Künstler ist für seine großen und zahlreichen szenischen Bilder der Genremalerei bekannt, die sich an Sprichwörter seines Zeitgenossen Jan Brueghel d. Ä. anlehnen, wie beispielsweise dessen bekannteste Bilder „Der König trinkt“ und „Wie die Alten summen, so pfeifen die Jungen“.Provenienz:Auktion Fischer, Luzern, 27. 12.1949, lot 49, als Anthony van Dyck.Privatsammlung Schweiz.Privatsammlung Italien.Anmerkung: Siehe die Vergleichsabbildung der Tapisserie im Monasterio des Descalzas Reales in Madrid, die das gleiche, seitenverkehrte, Motiv zeigt. Die Maße der Tapesserie sind 490 x 420 cm.Literatur:L. Burchard, Corpus Rubenianum, Bd. I, 1978, S. 304 - 306 (Nr. 9b).S. Held, The oil sketches of Peter Paul Rubens, a critical catalogue, Bd. 1, Princeton 1980, Nr. 97.Vgl.: Ludwig Burchard II, Corpus Rubenianum, Eucharist Serie, 9.Vgl.: Rubens, Painter of Sketches, Ausstellungskatalog, Madrid 2018, Kat. 35-41, S. 142-152. (1361051) (13)Jacob Jordaens, 1593 Antwerp – 1678 ibid, attributedTHE PROPHET ELIJAH FED BY AN ANGEL BEFORE HIS WALK TO MOUNT HOREB Oil on canvas. Relined.69 x 58.5 cm.Accompanied by an expert’s report by Alessandro Delpriori, in copy.

Bernardo Bellotto, genannt "Canaletto", 1721 Venedig – 1780 WarschauVEDUTE MIT DER RIALTOBRÜCKE VON SÜDENÖl auf Leinwand.60,5 x 77,5 cm.Beigegeben ein ausführliches Gutachten von Dario Succi, Gorizia, der das hier zum Verkauf stehende Gemälde als „splendida opera“ von Bernardo Bellotto rühmt und reich an Vergleichs- und Literaturangaben ist, in Kopie.In herrlicher Stimmung wird der Canal Grande gezeigt mit der ihn überziehenden Rialtobrücke und auf dem Gewässer fahrenden Gondeln mit Figurenstaffage; links ist sogar ein Burchiello zu sehen, ein eleganteres Wassergefährt, das als Transportmittel von Edelleuten von Venedig nach Padua entlang des Brenta galt. Während das linke Ufer verschattet präsentiert wird, erstrahlt das rechte Ufer im Sommerlicht und gibt hinter der bekannten Brücke den Blick frei auf den Fondaco dei Tedeschi. Bellotto, der einer der großen Maler der venezianischen Vedutenkunst des 18. Jahrhunderts zusammen mit Luca Carlevarijs, Antonio Canal genannt „Canaletto“, Michele Marieschi und Francesco Guardi war, entstammte einer Familie, aus der bereits zwei weitere Maler bekannt sind. Sein Großvater und dessen Bruder waren Theatermaler und sein Onkel war der schon seinerzeit berühmte venezianische Vedutist Giovanni Antonio Canal (1697-1768), genannt „Canaletto“, in dessen Werkstatt Bernardo 1736 eintrat. Da über die folgenden Jahre bis 1742 nur wenig über Bellotto bekannt ist, außer hunderte erhaltener Zeichnungen und nur wenige ihm zuordenbare Veduten, ist es ein Glücksfall, dass wir das vorliegende Gemälde anbieten können. Durch sein weiteres Werk, das ihn als Schöpfer von Veduten so zahlreicher Städte wie München, Wien, Turin, Pirna, Dresden oder Warschau bekannt gemacht hat, gilt er bis heute als einer der bedeutensten Vedutisten des 18. Jahrhunderts. Das hier angebotene Gemälde ist in die letzten Jahre der 1730er-Jahre zu datieren und variiert einen Prototyp von Canaletto im Musée Jacquemart-André in Paris, das von Antonio Visentini 1742 als Reproduktion veröffentlicht worden ist.Provenienz:Privatsammlung.LiteraturVgl.: Dario Succi (Hrsg.), Bernardo Bellotto detto il Canaletto, Ausstellungskatalog, Villa Morosini, Mirano, 23. Oktober-19. Dezember 1999, Mailand 1999.Dario Succi, Bernardo Bellotto. Il Canaletto delle corti europee, Ausstellungskatalog, Galleria Comunale d´Arte Moderna, Conegliano, 11. November 2011-15. April 2012, Venedig 2011.Dario Succi, Carlevarijs, van Wittel, Venezia (The young Bellotto), in: Luca Carlevarijs e la veduta veneziana del Settecento, Ausstellungskatalog, Palazzo della Ragione, Padua, 25. September-26. Dezember 1994, Mailand 1994, S. 51-58. (1360552) (13) (†)Bernardo Bellotto,also known as “Canaletto”,1721 Venice – 1780 WarsawVEDUTA WITH THE RIALTO BRIDGE FROM THE SOUTHOil on canvas.60.5 x 77.5 cm.The painting on offer for sale in this lot can be dated to the last years of the 1730s and is a variation of a prototype by Canaletto held in the Musée Jacquemart-André in Paris, which was published as a reproduction by Antonio Visentini in 1742.Accompanied by an extensive expert’s report by Dario Succi, Gorizia, who praises the present painting as a “splendida opera” by Bernardo Bellotto and includes detailed examples of comparison and bibliography, in copy.Provenance:Private collection.

Francesco Albotto, 1721/22 Venedig – 1757 ebenda, zug.GemäldepaarBLICK ÜBER DEN CANAL-GRANDE AUF DOGENPALAST UND CAMPANILEsowieBLICK IN DEN CANAL-GRANDE AUF CANAREGIO MIT PALAZZO LA LEZZE UND DER CHIESA DEGLI SCALZIJeweils Öl auf Leinwand.Je 61 x 97,5 cm.Beide Veduten gleich in Format und Farbgebung. Die Konturen und Schatten der Gebäude betont, wie bei allen Werken Albottos. Wie üblich sind beide Ansichten mit reicher Figurenstaffage belebt, sowie durch Wiedergabe der Gondeln und größeren Schiffe. So zeigt die letztgenannte Vedute den Kanalabschnitt des Sestiere Cannaregio, mit großen Seeschiffen mit eingezogenen Segeln im Hintergrund davor ein mehrere Passanten fassendes Boot. Derartige Details sind für die Bilder Albottos durchaus typisch, wie ebenso die schwere Farbigkeit. Von Interesse ist im zweitgenannte Bild die frühe Darstellung der von Palladio entworfenen Fassade der Karmeliterinnenkirche Santa Maria di Nazareth, genannt Degli Scalzi, noch vor späteren Änderungen. Wenngleich über den Maler nur wenige Quellen Auskunft über Biographie und Wirken geben, wird angenommen, dass er Schüler und Mitarbeiter von Michele Marieschi (1710 – 1744) gewesen ist, da er nach dessen Tod die Witwe ehelichte und die Werkstatt übernahm. So wurde er alsbald als der „zweite Marieschi“ bekannt. So verwundert es nicht, dass seine und seines Lehrers Werke nur sehr schwer und spät jeweils zugeordnet werden konnten. Erst als 1972 in New York ein Gemälde auftauchte, mit Signatur und Bezeichnung „Francesco Albotto F (fecit) in S. Luca Cale di ca Loredan“, konnten die Händescheidungen erfolgen. Gleichzeitig berichtet diese Bezeichnung auch den Ort seines Ateliers. Insgesamt sind nur wenige Werke Albottos bekannt geworden, viele finden sich in öffentlichen Sammlungen und Museen. Dennoch kommen immer wieder Werke seiner Hand ans Licht.Der Maler ist insbesondere für seine Venedigveduten bekannt, vereinzelt schuf er auch Landschaften, zumeist mit antik-römischen Versatzstücken besetzt.Literatur: Vgl. Maria Manzelli, Michele Marieschi e il suo alter-ego Francesco Albotto, Venedig 2002. A.R. (1360558) (11) (†)Francesco Albotto,1721/22 Venice – 1757 ibid., attributedA pair of paintings. VENICE, VIEW ACROSS THE GRAND CANAL TO THE DOGE’S PALACE AND CAMPANILE and VIEW OF THE GRAND CANAL TO CANNAREGIO WITH PALAZZO DA LEZZE AND CHIESA DEGLI SCALZIOil on canvas each.61 x 97.5 cm each.The latter painting is of interest as it shows an early depiction of the façade of the Carmelite Church Santa Maria di Nazareth, also known as Chiesa degli Scalzi designed by Palladio before its later alterations. Only after the appearance of a painting in New York in 1972, signed and inscribed “Francesco Albotto F (fecit) in S. Luca Cale di ca Loredan”, the artist could be identified individually.

Francesco Albotto, 1721/22 Venedig – 1757 ebendaDER CANAL GRANDE MIT DEM PALAZZO BOLDÙ GEGENÜBER DEM PALAZZO CORNER DELLA REGINAÖl auf Leinwand. Doubliert.104 x 139 cm.In ornamental verziertem und vergoldetem Rahmen.Beigegeben ein Gutachten von Fabrizio Magani sowie eine Expertise von Dario Succi, Gorizia, in Kopie.Links am Bildrand sieht man die drei übereinanderliegende Fenster der Seitenfassade des Palazzo, der im 16. Jahrhundert von der Familie Boldù gebaut wurde. Dem Gebäude liegt eine Gondel vor, da der Palazzo über einen Zugang zum Wasser verfügt. Die sonnenbeschienene diagonal in das Bild hineinführende Seite des Kanals zeigt im Zentrum den schönen barocken Großpalast Corner della Regina mit seinem dreifach horizontal gegliedertem Aufbau, der von Domenico Rossi 1724 bis 1727 geschaffen wurde. Francesco Albotto (auch Albotti oder Francois Albotti) war Schüler und Mitarbeiter des Vedutisten Michele Marieschi (1710-1744) und übernahm nach dessen Tod die Werkstatt, was dazu führte, dass er „der Zweite Marieschi“ genannt wurde und seine Werke oft als die seines Vorgängers gesehen wurden. Erst 1972 gelang durch Entdeckung einer Signaturbezeichnung mit Adresse die Händescheidung. Erst in jüngerer Zeit lassen sich ihm daher die wenigen bekannt gewordenen Gemälde seiner Hand zuweisen. Sein Malstil zeigt sich im Gegensatz zu den Vorgängern weit glatter in der Peinture, was dem Anspruch einer exakteren Wiedergabe gewidmet ist.Werke seiner Hand befinden sich in privaten wie öffentlichen Sammlungen, darunter in Berlin, Gemäldegalerie, Neapel, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, Vicenza, Gallerie di Palazzo Leoni Montanari etc.Literatur:Vgl. Filippo Pedrocco, Il Settecento a Venezia - i Vedutisti, Mailand 2001.Bozena Anna Kowalczyk, Six vues de Venise provenant d’une saisie révolutionnaire. Nouvelles attributions à Michele Marieschi et Francesco Albotto, in: La revue des musées de France, 63, 2013, S. 56-69, 107, 109-110.Dario Succi, Michele Marieschi. Opera completa, Treviso 2016.Federica Spadotto, Il tragico destino di un matrimonio di convenienza, in: Il Giornale dell’Arte vom 10. Juli 2020. Gianiacopo Fontana, Cento Palazzi fra i più celebri di Venezia sul Canalgrande e nelle vie interne dei Sestieri. Descritti quali monumenti d’arte e di storia, Venedig 1865, S. 321. (1351712) (13)Francesco Albotto,1721/22 Venice – 1757 ibid.THE GRAND CANAL WITH PALAZZO BOLDÙ OPPOSITE PALAZZO CORNER DELLA REGINA Oil on canvas. Relined.104 x 139 cm.Accompanied by an expert’s report by Fabrizio Magani and an expert’s report by Dario Succi, Gorizia, in copy.

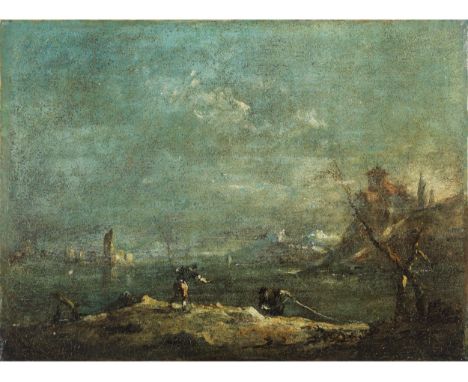

Francesco Guardi, 1712 Venedig – 1793 ebendaVENEZIANISCHE LAGUNENLANDSCHAFTÖl auf Leinwand.17 x 23 cm.Laut Versoaufschrift auf dem Keilrahmen, mit Künstlerbezeichnung „Capries da Fr. Guardi“ – Nochmalig gleiche Bezeichnung handschriftl. auf dem Rahmen.Beigegeben eine Expertise von Dario Succi, Gorizia.Das kleine Gemälde bietet eine stimmungsvolle Ansicht einer Lagunenlandschaft bei Venedig. Das abendliche Halbdunkel findet sich im Werk Guardis mehrfach, insbesondere bei seinen kleinformatigen, fast skizzenhaften Darstellungen, die dadurch umso beeindruckender sind. Ähnliche Stimmung weist u. a. sein Werk „Bacino di San Marco con San Giorgio e Giudecca“ in der Galleria dell‘Accademia in Venedig auf, oder sein „Capriccio mit Ruinen und Figuren“. Unter einem hohen Wolkenhimmel breitet sich die Lagune bis zum Horizont aus. Etwas näher herangebracht tauchen aus dem Nebel Segelschiffe auf. Im Vordergrund eine Sandbank mit Fischern beim Netzeinholen. Zwei dürre Baumstämme rechts im Bild korrespondieren mit totem Holz links. Die hohe Qualität zeigt sich hier auch darin, dass die Stadt Venedig selbst nur in weitester Ferne als weißer Fleck links des Burghügels aufleuchtet. Trotz aller Spontanität des Pinselauftrags meint man die Kirchenfassade von San Giorgio zu erkennen. Francesco Guardi war der jüngere Sohn des Domenico Guardi (1678-1716) aus dem Trentino, und der Maria Claudia Pichler aus Neumarkt. Er war Bruder des älteren Gianantonio Guardi. Deren Schwester ehelichte den Maler Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770). Nach seiner Geburt zog die Familie nach Venedig, wo auch seine Brüder wirkten. Bis 1760, dem Todesjahr seines Bruders Antonio wirkte er in der Familienwerkstatt. Zunächst schuf er Altarbilder. Doch als Schüler von Canaletto verlegte er sich auf die Vedutenmalerei, nachdem Canaletto Venedig verließ. Mäzene, darunter vor allem der Doge Alvise IV Mocenigo förderten ihn durch zahlreiche Aufträge, vor allem für die Ereignisbilder anlässlich des Besuches der Stadt von Papst Pius VI., aber auch des russischen Großfürstenpaares. Werke seiner Hand befinden sich in zahlreichen internationalen privaten und öffentlichen Sammlungen.Provenienz:Sammlung Conte Ascanio Chiericati, Vicenza.Sammlung Luigi Bianchi, Mantova laut rotem Sammlerstempel auf dem Keilrahmen.Anmerkung: Ascanio Chiericati (1866 Vicenza - 1913 Rom), aus venezianischer Nobelfamilie, war Maler, vor allem Porträtist.Literatur:Vgl. F. Pedrocco, Francesco Guardi Pittore di ‚Storia‘, In: Francesco Guardi 1712 - 1793, 2012.Vgl. L. R. Bortolatto, Francesco Guardi, 1974, Nr. 417Vgl. M. Merling, in Francesco Guardi 1712-1793, a cura di A. Craievich e F. Pedrocco, catalogo della mostra (Venezia), Milano 2012, S. 175, Nr. 57Vgl. Cornelia Friedrichs, Francesco Guardi, Venezianische Feste und Zeremonien, Deutscher Kunstverlag, München 2006.Vgl. Museo Correr Ausstellungskatalog Francesco Guardi, A cura di Alberto Craievich e Filippo Pedrocco, Venedig 2012.A.R. (1360559) (11) (†)Francesco Guardi,1712 Venice – 1793 ibid.VIEW OF THE VENETIAN LAGOON Oil on canvas.17 x 23 cm.Accompanied by an expert’s report by Dario Succi, Gorizia.Provenance:Collection Conte Ascanio Chiericati – Vicenza.According to the inscription on the back of the stretcher with the artist’s name “Capries da Fr. Guardi”. Same handwritten inscription also on the frame.Collection Luigi Bianchi, Mantua according to the red collector’s stamp on the stretcher.

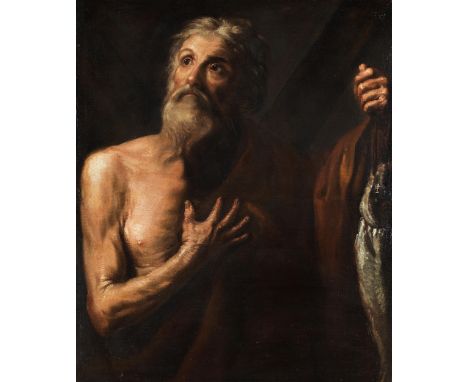

Jusepe de Ribera, 1588/91 Xàtiva/Valencia – 1652 Neapel, zug.BILDNIS DES HEILIGEN ANDREASÖl auf Leinwand.99 x 82 cm.Das Gemälde zeigt den Heiligen im Dreiviertelbildnis, jedoch in Lebensgröße. Von links oben beleuchtet, wird die rechte Schulter und vor allem das nach oben gewandte Gesicht in Szene gesetzt. Der Gesichtsausdruck mit weit geöffneten Augen zeigt eine Erregung im Sinne einer Auseinandersetzung mit Gott. Von seinem Attribut, dem X-förmigen Kreuz, ist ein Schrägbalken im dunklen Hintergrund zu sehen. Hier im Bild bedeutet dieses Kreuz allerdings nur ein visionäres Attribut, da der Heilige hier vor seinem Martyrium gezeigt wird. Demgemäß hat er seine Hand wie von göttlicher Botschaft betroffen auf die Brust gelegt. Seine Linke hält einen Stab, daran ein Fisch, der auf seinen ursprünglichen Beruf als Fischer am See Genezareth in Galiläa hinweist. Dem Andreas-Thema hat sich Ribera mehrfach gewidmet. Das selten dargestellte Attribut des Fisches findet sich auch in seinem Andreas-Bild um 1631 im Prado in Madrid. Pérez Sanchez (siehe Literatur) bemerkt, dass die meisten der Märtyrerbilder nicht die Tötung, sondern die Vorbereitung darauf zeigen, mit Wiedergabe der gottesfürchtigen Schicksalsergebenheit. Dieser Aspekt kommt in vorliegendem Gemälde vollends zur Geltung. A.R.Literatur:Alfonso E. Pérez Sanchez, Giorgia Mancini, Jusepe de Ribera (Reihe: I Classici dell‘Arte), Rizzoli/Skira, Mailand 2004, S. 8-12.Vgl. Michael Scholz-Hänsel, Jusepe de Ribera, 1591-1652, Könemann Verlag, Köln 2000. (1360081) (11)Jusepe de Ribera,1588/91 Xàtiva/Valencia – 1652 Naples, attributedPORTRAIT OF SAINT ANDREWOil on canvas.99 x 82 cm.

Leandro Bassano, genannt "Leandro da Ponte", 1557 Bassano del Grappa – 1622 VenedigSohn des Jacopo Bassano (1510/15-1592).PORTRAIT DES ANDREA GIOVANELLI IM ALTER VON 48 JAHRENÖl auf Leinwand. Doubliert.118,7 x 94,3 cm.Rechts oben mit Betitelung, Datierung 1590 und Wappen des Dargestellten.In vergoldetem ornamental verziertem Rahmen.Anbei ein Gutachten von Prof. Giuseppe Maria Pilo vom 29. April 2007, der das vorliegende Gemälde als ein typisches Portrait des genannten Künstlers erkennt, in Kopie.Dreiviertelportrait eines Mannes besten Alters mit Halskrause, Spitzbart und leicht nach rechts gerichtetem Haupt. In seiner rechten einen Brief haltend, seine linke Hand auf einem mit einem Textil bekleidetem Tisch ruhend. Besch.Anmerkung:Das hier rudimentär im oberen rechten Bildviertel dargestellte Familienwappen der aus Bergamo stammenden Familie Giovanelli zeigt offiziell geviert mit dem silbernen Kreuz: im 1. und 4. in Gold einen schwarzer Adler mit roter Membrane, rotem Harnisch und roter Krone; im 2. und 3. auf blauem Grund ein silbernes, verhülltes Schiff mit zwei Matrosen dahinter, auf dem wogenden Meer (siehe Vergleichsfoto).Literatur:Vgl.: E. Arslan, I Bassano, Mailand, 1960, Bd. 22, Tafel 291, 292, 294. (1361032) (2) (13)Leandro Bassano,also known as "Leandro d Ponte",1557 Bassano del Grappa – 1622 VeniceSon of Jacopo Bassano (1510/15-1592).PORTRAIT OF ANDREA GIOVANELLI AT THE AGE OF 48 YEARSOil on canvas. Relined. 118.7 x 94.3 cm.Upper right with title, date 1590 and coat of arms of the sitter.Accompanied by an expert‘s report by Prof. Giuseppe Maria Pilo, dated April 29, 2007, who recognizes the present painting as a typical portrait of the aforementioned artist, in copy.

Bernardino Luini, um 1480/ 85 Runo – 1532 Mailand, Nachfolge desMARIA MIT DEM KINDE NACH EINER NELKE GREIFENDÖl auf Leinwand.149 x 100 cm.In schmaler Goldleiste.Obwohl er heute nicht mehr so bekannt ist, galt Luini einst als der führende Maler der norditalienischen Region Lombardei. Er wurde um 1480 geboren und erhielt seine Ausbildung bei mehreren lokalen Meistern. Sein Leben und seine Kunst wurden jedoch durch die Begegnung mit dem Werk von Leonardo da Vinci verändert, der Mailand einmal im späten 15. und erneut kurz im frühen 16. Jahrhundert besuchte. Leonardo Da Vinci malte als junger Künstler in Florenz Bilder mit dem selben Thema: das Christuskind, das nach einer Blume greift. Ersichtlich ist, dass Luini nicht nur dieses ergreifende Thema, sondern auch andere Aspekte des Gemäldes Leonardo zu verdanken hat: der dunkle Hintergrund, die Weichheit der Formen, die Hell-Dunkel-Modellierung, die süße Stimmung der Figuren, die sich drehende Haltung des Kindes.Luini war ein großer Maler religiöser Bilder, darunter Fresken, Holztafeln, große Altarbilder und kleine Andachtsbilder für den Hausgebrauch. Zu seiner Zeit war er offensichtlich sehr beliebt, denn es gibt unzählige Kopien seiner Gemälde. Im 19. Jahrhundert wurde er wieder populär, als der berühmte Kritiker John Ruskin entschied, dass Luini größer sei als Leonardo, und viele Leser nach Italien reisten, um seine Werke zu suchen. (1360942) (13)Bernardino Luini,ca. 1480/ 85 Runo – 1532 Milan, follower ofMARY WITH THE CHILD REACHING FOR A CARNATIONOil on canvas.149 x 100 cm.

Felice Ficherelli,genannt „Il Riposo“, 1605 San Gimignano/Siena – 1660 FlorenzDIE HEILIGE AGNESÖl auf Leinwand.74 x 56 cm.In altem Rahmen.Beigegeben eine Expertise von Sandro Bellesi, Florenz, in Kopie. Die Heilige jugendlich im Halbbildnis dargestellt, das Lamm als ihr Attribut in den Armen, die rechte Hand hält eine Märtyrerpalme. Die Charakteristik der Malweise entspricht sämtlichen weiteren Werken des Malers, der als Schüler von Jacopo da Empoli alsbald Aufträge adeliger Mäzene erhielt. Der Conte Bardi hatte ihm geraten, nach Florenz zu gehen. Die Farbpalette seiner Gemälde ist zurückhaltend, die Anmut der Frauen- und Mädchengesichter wird durch zartes sfumato unterstützt. Ein Gemälde seiner Hand, die Heilige Praxedis, von 1655 wird bis heute im Zusammenhang mit Jan Vermeer (1632-1675) diskutiert. Den Zunamen Riposo verdankt er seinem trüben Temperament. A.R.Literatur: Sandro Bellesi, Catalogo dei pittori fiorentini del ‘600 e ‘700. Biografie e opere,Bd. 3, Florenz 2009 I, S. 144 f. Abb. 603-617, Florenz 2009 II, S. 280 Abb. 605.Vgl. Ficherelli, Felice. In: Maria Farquhar (Autorin) und Ralph Nicholson Wornum (Hrsg.): Biographical catalogue of the principal Italian painters, London 1855, S. 60.F. Baldassari, La Pittura del Seicento a Firenze, Indice degli Artisti e dcelle Loro Operen, Torino 2009, S. 376, Abb. 178. (1360303) (11)Felice Ficherelli, also known as “Il Riposo”, 1605 San Gimignano/Siena – 1660 FlorenceSANT’AGNESE Oil on canvas.74 x 56 cm.A detailed expert’s report by Sandro Bellesi, Florence is enclosed. The colour palette of his paintings is muted, the gracefulness of the women’s and girls’ faces is enhanced by delicate sfumato. To this day his painting titled Saint Praxedis from 1655 is discussed in connection with Vermeer. His artist’s name “il Riposo” refers to his lazy temperament.Literature: Sandro Bellesi, Catalogo dei pittori fiorentini del ‘600 e ‘700. Biografie e opere, 3 volumes, Florence 2009 I, pp. 144, ill. 603-617. II, p. 280 ill. 605.Francesca Baldassari, La Pittura del Seicento a Firenze. Indice degli Artisti e delle Loro Opere, Turin 2009, p. 376, ill. 178.

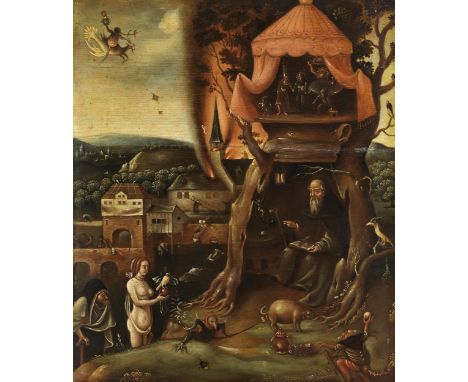

Meister der Altniederländischen Schule des 16./ 17. JahrhundertsDIE VERSUCHUNG DES HEILIGEN ANTONIUSÖl auf Holz.27,5 x 23 ,5 cm.Gerahmt.Das Bildthema hat vor allem in den Niederlanden zu höchst phantasievollen Darstellungen geführt. Bestens bekannt sind die skurrilen Bilder von Hieronymus Bosch.Der Fantasie hat sich auch der Maler des vorliegenden Bildes keine Grenzen gesetzt. Der langbärtige alte Einsiedler Antonius sucht hier in einer Baumlaube Schutz vor den erotischen wie furchterregenden Erscheinungen, die ihn vom Glauben abbringen wollen, jedoch, wie die Legende weiß, vergeblich. Grauenhafte Wesen, Mischbildungen aus menschengestaltigen Wesen und Fauna beherrschen hier die Szenerie. Zu den furchterregenden Visionen zählt auch die brennende Kirche im Bildhintergrund. Genauere Betrachtung lässt hier Brandstiftung vermuten, da links aus dem Klostertor zwielichtige Gestalten mit geschulterten Beutesäcken auf einer Brücke davonziehen. Für den Einsiedler eine Angstvision. Auch Bosch zeigt in seinem Antonius-Triptychon im Museu Nacional Lissabon einen Stadtbrand links hinten. Das rund-genährte Schwein vor der Laube ist ein bekanntes Attribut des Heiligen, das weitere ein Glöckchen steht auf dem Tisch in der Laube, neben dem Kreuz. Ob dem Alten die anmutig gewachsene nackt-weibliche Verführung noch gefährlich sein kann, die sich ihm links im Bild zuwendet, bleibt dahingestellt. A.R. (1362362) (2) (11)Old Dutch Master, 16th/ 17th centuryTHE TEMPTATION OF SAINT ANTHONYOil on panel.27.5 x 23.5 cm.

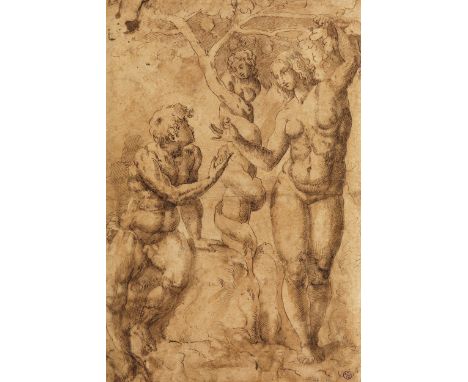

Jan van Scorel, 1495 Schoorl – 1562 Utrecht, zug.ADAM UND EVAFederzeichnung auf Papier.38 x 26 cm.In der rechten unteren Ecke runder Sammlerstempel.Hinter Glas, in breitem geschnitztem Goldrahmen.Die Federzeichnung in Braun auf gebräuntem Papier geht auf ein berühmtes Vorbild zurück, nämlich einem Wandbild von Raphael im Vatikanpalast - in den „Stanza della Segnatura“, um 1508/11, an einer der Decke der Wohnungen. Die Zeichnung ist ein Ergebnis der Aufenthalte Van Scorels in Rom 1522/23, also nur kurz nach Fertigstellung der Raffaelfresken. Diese Zeichnung wiederholt die Figuren sowie den von der Schlange umwundenen Baum. Die Schlange ist auch hier mit weiblichem Oberkörper dargestellt. Auf den Hintergrund des Raffael-Vorbildes wurde verzichtet. Die Figuren sind entgegen der schlanken Gestalten Raffaels muskulöser und fülliger gezeigt, was als Charakteristikum der nördlichen Malerei zu sehen ist. Van Scorels Lehrmeister war Jacob Cornelisz. van Oostanen, bei dem er um 1512 arbeitete. Auch Albrecht Dürers Einfluss hat Spuren auf das Werk des Malers hinterlassen. A.R.Anmerkung:Das Blatt wurde ausgestellt und im Katalog veröffentlicht: Percorsi del collezionismo, Le tappe di una raccolta: da Mantegna a Natalija Goncarova. Kat. S. 25 ff. Ganzseitig farbig abgebildet S. 27. Und Angabe folgender:Literatur:B. Meijer, An Unknown Landscape Drawing by Polidoro da Caravaggio and a Note on Jan van Scorels Stay in Italy, In: Paragone XXV, 1974, 291, S. 62 ff. M. Faries, La bottega di Jan van Scorel ad Haarlem, In: La bottega del´artisti tra Medioevo e Rinascimento, a cura di R. Cassanelli, Mailand 1998, S. 299.Vgl. Hanny Alders, Jan van Scorel, Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt 1999.Vgl. Heinz G, Scorel Jan van. In: Kindlers Malerei Lexikon, Deutscher Taschenbuchverlag, München 1976, S. 139-144. (1361765) (11))

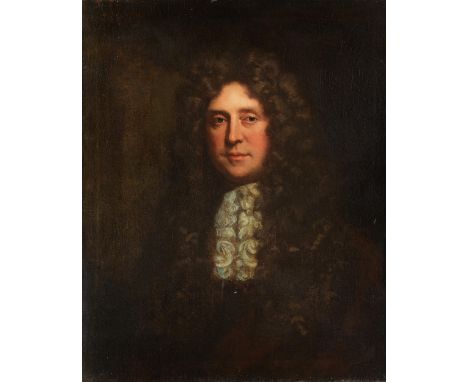

Peter Lely, 1618 Soest – 1680 London, zug.ELEGANTES HERRENPORTRAIT, WOHL DES JOHN BRERETONÖl auf Leinwand. Doubliert.76 x 63 cm.Name des Dargestellten, sowie Künstlername mit Lebensdatum auf kleinem angebrachten Schild am unteren Rand des Rahmens.In dekorativem Rahmen.Vor dunkelbraunem Hintergrund das Halbbildnis eines eleganten Herrens, mit über die Schulter weiterführender lockiger Allonge-Perrücke, dunklem Gewand und langem vom Hals herabhängendem weißen Spitzenkragen. Er hat ein sehr feines leicht gebräuntes Gesicht mir rötlichen Wangen, sowie glänzende blaue Augen mit denen er würdevoll aus dem Bild herausschaut.Anmerkung:Sir Peter Lely war ein englischer Maler niederländischer Herkunft. Im Jahr 1637, mit 19 Jahren, wurde er Schüler bei Pieter de Grebber in Haarlem. Mit Bürgschaft seines Lehrers de Grebber konnte er auch der Lukasgilde beitreten. 1647 ging er nach London, wo er bekannt wurde, da er seine Portraits ganz im Stil Athonius van Dycks gestaltete. Unter König Karl II wurde zu seinem offiziellen Hofmaler. 1680 wurde er von ihm persönlich zum „Knight Bachelor“ (Sir) geschlagen. (13619614) (1) (18)Peter Lely, 1618 Soest – 1680 London, attributedPORTRAIT OF AN ELEGANT MAN, PROBABLY JOHN BRERETON Oil on canvas. Relined.76 x 63 cm.

Pierre Léon Tessier, 1824 – 1885COURBET UND DIE KÜNSTLERFREUNDEÖl auf Leinwand.50 x 80 cm.Signiert und datiert unten links „Léon Tessier, 1877“.Gerahmt.An einem schönen Nachmittag versammelte sich diese Gruppe von Freunden in einem Garten, dessen blühende Pflanzen den Frühling ankündigten. Es wird geredet, gespielt und alsbald getrunken, denn gerade kommt eine Dienerin mit einem Tablett mit Gläsern und einer Flasche Wein aus dem Haus. Im Zentrum, an einem runden Tisch ist eine Schachpartie im Gange. Rechtsseitig ist Gustave Courbet zu erkennen, der lässig in seinem Sessel lehnt. Neben ihm steht eine, die dem Spiel aufmerksam folgt. Auf der gegenüberliegenden Seite beugt sich sein Spielpartner über das Schachbrett und zieht an seiner Pfeife. Seiner weißen Jacke nach zu urteilen handelt es sich auch um einen Maler. Eine dritte Figur am Tisch, verfolgt ebenfalls interessiert das Spiel. Hinter ihnen auf einer Bank unterhält sich ein Paar, daneben kleines Mädchen mit einem Reifen.Im Vordergrund dreht ein Junge seinen Kreisel vor den Augen eines staunenden Mädchens, unter dem wohlwollenden Blick ihrer Mutter, die neben ihnen hockt. Die Stimmung ist sanft und heiter, familiär. Die Darstellung ist präzise, beschreibend und realistisch, entsprechend den Gemälden von Courbet. Tessiers Portrait einer Gesellschaft ähnelt Fantin-Latours „réunions d‘artistes“, jedoch in einer bukolischeren Version. Die Natur in Tessiers Darstellung ist sehr präsent durch die Wahl des wenig herausgeputzten bürgerlichen Gartens, der ein Vorwand ist, um eine üppige Vegetation zu zeigen. Die Bäume versperren den Blick auf den Horizont und umschließen die Figuren in einer grünen Umgebung. Provenienz:Chochon-Barré & Allardi, 16. März 2001, Lot 356.Alexander Kahan Fine Arts Ltd, New York.Anmerkung:Über Pierre-Léon Tessier ist nur wenig bekannt, dafür kann man aber das Leben des Gustave Courbet (1819-1877) genau verfolgen, dessen Exil in der Schweiz das vorliegende Gemälde verewigt. Da es jedoch im Jahr seines Todes gemalt wurde, handelt es sich hierbei wohl eher um ein Erinnerungsbild als Hommage an den Anführer des Realismus. (1362409) (10) (†)Pierre Léon Tessier,1824 – 1885COURBET AND THE ARTIST FRIENDS Oil on canvas.50 x 80 cm.Signed and dated “Léon Tessier, 1877” lower left.

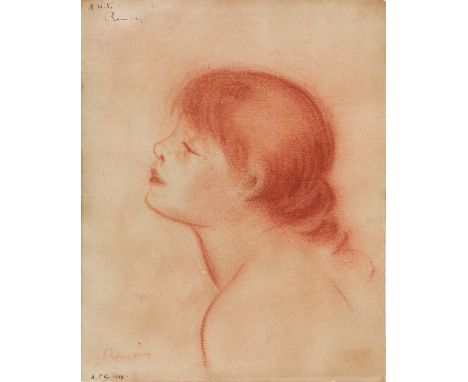

Pierre-Auguste Renoir, 1841 Limoges – 1919 Cagnes, zug.Bedeutender Maler der französischen klassischen Moderne.MÄDCHENKOPF GABRIELLERote Pastellkreide auf Papier.Sichtmaß unter Glas: 25,5 x 20 cm. Blattgröße des Briefes: 20,4 x 13,4 cm.Verso auf dem Karton Auktionsaufkleber von Christie´s sowie mit Bezeichnungen „Stock MIA 3470, Line Nr. 7, Dpt. MOP“. Mit zugehörigem Brief des Künstlers.Im Passepartout, hinter Glas gerahmt.Das Mädchen erscheint „en buste“ mit entblößten Schultern nach links gewandt, das Gesicht im Profil, nach oben gerichtet. Ausgeführt in roter Pastellkreide auf leicht gebräuntem Aquarellkarton, wobei der Hintergrund zusätzlich leichte Farbschattierungen aufweist. Die Konturlinien von Schulter und Profil, sowie der Wimpern bei leicht geschlossenen Lidern, sind zügig gesetzt. Das Lippenrot leicht betont, das Haar zeigt Ponyfransen über der Stirn und ist zum Rücken hin zusammengedreht. Dass dabei der Eindruck eines rothaarigen Mädchens entsteht, ist auf die Wahl der Pastellfarbe zurückzuführen, womöglich aber auch gewollt. Feine Wisch-Schattierungen verleihen dem Bildnis Plastizität.Das Blatt trägt die Signatur „Renoir“ mit gleicher roter Kreide gezogen in der linken unteren Ecke. Eine wohl später zusätzliche Signatur des Künstlers in Tinte, zusammen mit den darüberstehenden Buchstaben „A. G. V.“ ist in der oberen linken Ecke zu sehen. Die linke untere Ecke trägt dieselben (Besitzer-? )Monogramm-Buchstaben, zusätzlich die Datierung „1884“.Die Rückseite weist am Unterrand eine zweizeilige Beschriftung auf: „Croquis Tableau des baingneuses - Sanguine - Offert par August/Renoir: Le Juin 1883. . Gobil Vat.. 1884 (NN Ante Meurs 285..“.Ferner aufgeklebt: gedruckte Abbildung (wohl aus einem Katalog) einer größeren Pastell-Zeichnung Renoirs mit Druckadresse „A.M.H.J. Laroche, Paris, Pl. LXIII.“ Mit Betitelung „131. BAIGNEUSES. Dessin à la sanguine (1883-85).“ Diese Abbildung zeigt drei badende Mädchen, wobei der Kopf des Mädchens rechts dem des hier vorliegenden Werkes entspricht. Dem Kopfbildnis ist ein Brief von der Hand Renoirs an einen nicht näher benannten Freund beigegeben. Tinte auf altersbedingt gebräuntem Papier, oben auf Karton montiert, aber lose. „Cher ami, Excuse moi de ne pas / d´écrire mais j´jetais dans / un incertitude qui m´en / empéchais. / La sanguine de dessin / des Baigneuse e téte de Gabrielle / qui je t´envois est d´un autre / style. Je pense . ille de / . et date de 1884 / dis á Marie qu´elle ma / donne de vos nouvelles / Biene à vos /Renoir. 14. Decembre . P.S. il pleut tous jour ./depuis 2 mois / R.“(Lieber Freund / entschuldige mich, dass ich nicht geschrieben habe, da ich verhindert war. Die Rötelzeichnung der Kopfs der Badenden ist Gabrielle, die ich dir sende, die einen anderen Stil hat, ich denke dass sie von . ist und aus dem Jahr 1884 stammt. / Sag Marie dass sie sich bei mir meldet. Liebe Grüße / Renoir. / P. S. es regnet seit 2 Monaten jeden Tag. R.“Aus dem Schreiben geht eine enge freundschaftliche Beziehung Renoirs an den Adressaten hervor. Der Vergleich mit anderen Autographen sowie Skizzen des Malers lässt keine Zweifel an der Echtheit aufkommen. Das Briefblatt (fleckig) hat auf dem darunterliegenden Karton aufgrund sehr langer Lichteinwirkung helle, die Schriftzüge wiedergebende Spuren erzeugt. Provenienz: Privatbesitz, vor Jahren in USA erworben. Anmerkung:Das vorliegende Blatt ist in Zusammenhang mit weiteren Werken Renoirs zu sehen. Am 18. 5. 1983 wurde bei Sotheby´s New York eine Ganzkörper-Zeichnung derselben „Bagneuse“ verauktioniert (48,1 x 36,9 cm., Lot 26), zusammen mit dem danach geschaffenen Ölgemälde (81 x 64,5 cm. Lot 25), datiert 1891. Die Zeichnung entstammt der Sammlung Charles E. Slatkin (1955), das Ölbild der Galerie Bernheim-Jeune (1927). Beide dieser Werke geben den Kopf des Mädchens nahezu identisch wieder. Allerdings geht daraus hervor, dass das uns hier vorliegende Blatt bereits 7 Jahre davor geschaffen wurde. A.R. (1360011) (11)Pierre-Auguste Renoir,1841 Limoges – 1919 Cagnes, attributedImportant artist of French classical Modernism.HEAD OF GABRIELLE Visible size behind glass: 25.5 x 20 cm.Sheet size of letter: 20.4 x 13.4 cm.Christie’s label on the back of the card; with inscription “Stock MIA 3470, Line Nr. 7, Dpt. MOP”. With corresponding letter by the artist. The sheet is signed “Renoir” written with the same red chalk in the lower left corner. A probably later additional signature by the artist in ink – together with the letters “A. G. V.” can be seen in the top left corner. The lower left corner shows the same (owner?) monogram letters, and the date “1884”.The reverse has a two-line inscription on the lower edge: “Croquis Tableau des baingneuses – Sanguine – Offert par August/Renoir: Le Juin 1883. Gobil Vat.. 1884 (NN Ante Meurs 285..” Furthermore, glued on: printed illustration (probably from a catalogue) of a larger pastel drawing by Renoir with printing address “A.M.H.J. Laroche, Paris, Pl. LXIII.” Titled “131. BAIGNEUSES. Dessin à la sanguine (1883-85).” This illustration shows three bathing girls, with the head of the girl on the right corresponding to that of the work on offer for sale here. The head portrait is accompanied by a letter written by Renoir to an unnamed friend. The letter reveals a close, friendly relationship between Renoir and the addressee.Notes:The sheet can be seen in connection with other works by Renoir. On 18 May 1983, a full-length drawing of the same Bagneuse (48.1 x 36.9 cm., lot 26) was offered for sale at Sotheby´s in New York together with the oil painting created afterwards (81 x 64.5 cm. lot 25), dated 1891.The drawing originates from the Charles E. Slatkin Collection (1955), the oil painting from the Bernheim-Jeune Gallery (1927). Both works depict the girl’s head almost identically. However, it emerges from this that the present sheet was created seven years earlier.

SILENT HILL (2006) - Silent Hill Nurse Costume - A Silent Hill nurse costume from Christophe Gans' horror film Silent Hill. Rose Da Silva (Radha Mitchell) discovered monstrous nurses as she escaped from the hospital in Silent Hill.This white spandex dress is covered in sculpted latex painted to resemble flesh, a matching nurse's hat made of latex, and a foam head mask sculpted to resemble a featureless face. The dress fastens at the front using self-fastening strips, and features a hand-marked label for "Sylvia." The nurse's hat features a hand-marked tag for "Nadia." Production intentionally distressed this costume to give it a bloodied, grungy appearance. It exhibits tears and ripping in the foam and latex.Estimate: $2,000 - 4,000Bidding for this lot will end on Friday, June 30th. The auction will begin at 8:00AM PDT and lots are sold sequentially via live auctioneer; tune in to the live streaming broadcast on auction day to follow the pace. Note other lots in the auction may close on Wednesday, June 28th or Thursday, June 29th.

Prunkvase mit Allegorie der BaukunstKPM Berlin, um 1860, Modell von Julius W. MantelBiskuitporzellan, tlw. vergoldet. Form "Urbino no 3" mit mattvergoldeten Rankengriffen mit Blattmasken auf achtseitigem Sockel. Schauseitig bunte allegorische Darstellung der Baukunst, flankiert von Amoretten mit den Modellen des Kölner Domes und des Parthenons, nach Wilhelm von Kaulbach. Blaue Pfennigmarke, Mod. Nr. 2070. H. 62 cm.Balusterförmige Prunkvasen auf verschraubten, oktogonalen Postamenten aus Biskuitporzellan und Porzellan mit umlaufenden, fein radierten Goldbordüren. Reich gestaltete Henkel in Form von Groteskenköpfen, Blatt-, Blüten- und Rankenwerk. Auf den Schauseiten der Wandungen in feinstem polychromen Aufglasurdekor die allegorischen Darstellungen der Malerei und der Baukunst. Diese folgen exakt den Bildmotiven des Malerfürsten Wilhelm von Kaulbachs, der von 1845-1855 im Auftrag des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. mit der Ausmalung im oberen Geschoss des Treppemhauses des von dem bedeutenden Architekten Friedrich August Stüler (1800-1865) errichteten Neuen Museums in Berlin betraut war. Seine Entwürfe der vier Hauptkünste Malerei, Bildhauerei, Baukunst und Musik wurden aufwendig publiziert und waren um 1860 als Vasenvorlagen bei der KPM-Berlin äußerst beliebt. Im Sammlungsbestand des KPM-Archivs haben sich die Motive für die Malerei und die Baukunst als unkolorierte Druckgraphiken erhalten (SPSG, KPM-Archiv, XXVI.8, Acta betr. die Industrie-Ausstellung zu London 1862, Bl.5a,b). Die Allegorie der Baukunst zeigt eine antikisierend gekleidete Frau mit Säulenkrone auf dem Haupt, begleitet von zwei geflügelten Amoretten, die Modelle des antiken Tempels Parthenon und des vervollständigten Kölner Doms haltend. Diese Allegorie offenbart die Ambivalenz zwischen dem Zwiespalt und der Gleichwertigkeit des wiederentdeckten gotischen Baustils mit dem antiken Ideal bzw. zwischen Klassizismus und Neugotik. Die weibliche Allegorie der Malerei ist mit Blumenkranz auf dem Kopf, Farbpalette und Pinsel dargestellt, die Amorette tragen ein Triptychon und den Teil eines Wandfreskos. Auf der Weltausstellung 1862 in London wurde - vom Fachpublikum vielbeachtet - eine Ausführung des Vasenpaares präsentiert und im Londoner Katalog abgebildet (no.263, pic.5,6). In der Sammlung der Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) befinden sich zwei Vasen mit gleichen Motiven, aber mit Nymphen-Hermen-Henkel (ausgestellt im Belvedere, Schloßpark Charlottenburg, Inv.Nr.B2001/4,5). "Die Ausführung der feinen Malerei auf den Bisquit-Körpern gehörte zu den technisch schwierigen Prozessen, da die Farbe sich im Brand nicht mit einer Glasur verbinden konnte." (Wittwer 2002,S.22). Lit.: Samuel Wittwer, Aus Berlin in die Welt - Die Königliche Porzellanmanufaktur KPM auf den Weltausstellungen im 19. Jahrhundert, in: Dahlemer Archivgespräche für das Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, Bd.8, hrsg. von E.Henning, Berlin 2002). Dank gilt Eva Wollschläger M.A., Kuratorin des KPM-Archivs, Potsdam, und Dr. Samuel Wittwer, Schlösser- und Sammlungsdirektor SPSG, für ihre freundlichen Auskünfte und Hinweise.

Ein Paar Girandolen, zweiflammigHamburg, um 1750, Hans Joachim Brauer, Jacob Barthels und Johann Hinrich HestermannSilber. Facettierter, gestufter Balusterschaft auf passig geripptem Fuß mit zweiflammigem Aufsatz. Monogrammgravur JvC (?). Marken (Schliemann Hamburg 1985, Bd. II, Bz. 63. Mz. 367, Bz. 67, Mz. 381, Bz. 64, Mz. 416). H. 30 cm. Ca. 1690 g.Die Standleuchter: Meister Hans Joachim Brauer, tätig 1719 - 1760. Ein Leuchterarm: Meister Jacob Barthels, tätig 1727 - 1769. Ein Leuchterarm und alle vier Tropfschalen: Johann Hinrich Hestermann, tätig 1739 - 1763.Gutachten (in Fotokopie) Erich Schliemann o. J.: "Girandolen aus der Zeit um 1750 und dazu noch völlig punziert sind außerordentlich selten. Ein vergleichbares Paar, und vor allem so früh, konnte ich auch in meinem Bildband nicht abbilden, da mir bis dahin nicht bekannt. Es handelt sich um Sammlungsstücke von kunst- und kulturhistorischer Bedeutung, die geeignet sind, in eine öffentliche, nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten aufgebaute Sammlung aufgenommen zu werden".Provenienz: süddeutsche Privatsammlung.

Ignaz von Born1742 Karlsburg, Siebenbürgen - 1791 WienTestacea Musei Caesarei vindobonensis, quae jussu Mariae Theresiae Augustae [...]Wien (J. P. Kraus). 1780. fol. Mit gest. Titelvign., 49 gest. Vign. und 18 kol. Kpf.-Taf. v. C. Schütz. In unbeschnittenem Zustand. Bindung angelockert. Gebrauchsspuren. Min. besch. Pp. d. Zt. Besch. (Rücken oben ausgebrochen).Nissen 470. - Agassiz I, 366, 5. Stempel Bibliothek Schloss Weitra mit Inv.-Nr. H 2.Zweite Ausgabe "eines der schönsten Muschelbücher" (Nissen II, 152) unter dem Titel der "Testacea ..." mit handkolorierten Tafeln von heimischen und exotischen Muscheln und Schnecken. Die Tafeln stach C. Schütz nach J. Adam, F. Fuxeder, E Mansfeld und J. F. Wiedon. Ignaz Edler von Born, ein studierter Mineraloge, wurde 1776 von Maria Theresia nach Wien berufen, um das kaiserliche Naturalienkabinett neu zu ordnen und zu beschreiben. In der Folge erschien 1778 sein Werk erstmals unter dem Titel "Index rerum naturalium". Die vorliegende Neuausgabe blieb unvollendet, da von Kaiser Joseph II. nach dem Tod Maria Theresias 1780 keine Mittel für die Fortsetzung zur Verfügung gestellt wurden. Die Angaben bezüglich der Kollationierung sind nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Sie sind keine Beschaffenheitsvereinbarungen oder Garantien im Rechtssinne. Wir verweisen auf unsere Versteigerungsbedingungen Nr. 12 sowie auf unseren rechtlichen Hinweis bzgl. Nichtanwendbarkeit des Verbrauchsgüterkaufrechts im Rahmen des Auktionsgeschäfts. Sollte Ihnen eine Prüfung des Originals nicht persönlich möglich sein, wenden Sie sich bezüglich weiterer Informationen gerne an unsere Mitarbeiter.Provenienz: Aus österreichischem Adelsbesitz.

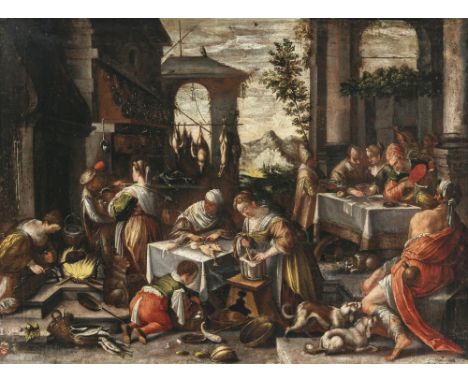

Jacopo Bassano, eigentlich da Ponte, Nachfolgeum 1510/1515 Bassano - 1592 ebendaDas Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus(Lukas 16, 19-31). R. u. bezeichnet. Öl auf Lwd. 60,5 x 81 cm. Doubliert. Rest. Min besch. Rahmen min. besch. (67 x 88 cm).Vgl. Johannes Sadelers d. Ä. Kupferstich nach einem Gemälde des Jacopo Bassano. Nach diesem wurde auf vorliegendem Gemälde auch verfälschend der r. u. aufgeführte Nachweis im Lukasevangelium übernommen.Provenienz: Nachlass Johannes B. Ortner. - Versteigerung zugunsten der gemeinnützigen Johannes B. Ortner-Stiftung an der Technischen Universität München.

Siegesgöttin Nike, Antik.Bronze auf Steinsockel; feine detailreiche Darstellung (besonders die Flügelfedern) der Nike; lt. Einlieferer aus dem Herculaneum und seit Mitte des 19. Jh. im Familienbesitz, ursprünglich aus dem Besitz eines Archäologen aus Glückstadt; Arm mit Siegeskranz fehlt, Zeigefinger fehlt, Bogen in der Hand rückseitig abgebrochen; Sockel evtl. nicht ursprünglich zugehörig, da sehr klein, Figur droht umzukippen; H: ca. 38 cm (inkl. Sockel von H: ca. 7 cm);Gewicht ca. 1.426 g (ohne Sockel, dieser 658 g).

‡ A VERY RARE NORTH ITALIAN SALLET, STRUCK WITH THE MARKS OF TOMMASO MISSAGLIA, MILAN, CIRCA 1440-50 formed in one piece with a rounded crown rising to a low medial ridge, extending downwards and flaring slightly outwards at each side to just above the level of the shoulders, projecting rearwards over the nape as a short integral "tail" and cut at the front with a broad rounded face-opening; its rear struck with the maker’s marks, a gothic letter ‘M’ beneath a split cross at each side, and the gothic letters ‘MY’ at the centre, its lower edge (internally reinforced) formed with a plain outward turn bordered by four later domed and fluted lining-rivets (two missing, the skull with one large internally-patched repair at its apex, three further smaller patched repairs, some plugged rivet-holes for the attachment of a lining and chin-straps, and its metal showing some delamination), 22.0 cm high Provenance Joe Kindig Jr. (1898-1971), thence by descent The marks are those of Tommaso Missaglia and his workshop before 1450. The same marks appear on the armour of Count Galeazzo d’Arco, preserved at Schloss Churburg (CHS21), and the associated right gauntlet of the Avant armour also formerly at Schloss Churburg and now preserved in the Glasgow Museums (AGM 39-65e). Tommaso dei Negroni da Ello, called Missaglia, is considered to be the founder of the great Milanese dynasty of armourers. He is first recorded around 1430 living in the parish of Santa Maria Beltrade in Milan when he contracted with the armourer Bellino Corio for the supply of armour to Tuscany and Romagna. In 1445 he made an armour for Lionello d’ Este, Marquis of Ferrara and Modena, that was presented to the Bishop of Liège and also supplied armour to the Dukes of Gonzaga in Mantua. When the celebrated condottieri Francesco Sforza (1401-66) became Duke of Milan in 1450 he appointed Tommaso and his son court armourers. The following year Tommaso made an armour for the Duke. There was evidently a close relationship between the two men, Tommaso lent the Duke a Flemish bed for the visit of Alessandro Sforza in 1452 and there are a number of instances when the armourer gave financial support to the Duke, gaining considerable favour that was to continue with future generations. Tommaso’s success was considerable, his will records estates and possessions in the Duchy of Milan, Central Italy, France, Naples and Spain. See Gamber in Thomas 1977 pp. 990-4, Boccia 1982, p. 290, marks 116 and 117, Boccia & Coelho 1967 p. 138, Trapp 1929, p. 56. Part proceeds to benefit the Acquisition Fund of the Arms and Armor department, The Metropolitan Museum of Art, New York.

ELIZABETH II TRISTAN DA CUHNA THREE PENCE COIN AND THREE OTHERS the gold plated three pence coin dated 2021, along with a silver seventy pence coin, a Duke of Cambridge 40th birthday gold 1/8th sovereign dated 2022 and an Elizabeth II/Victoria gold 1/8th sovereign dated 2022, each in capsule Qty: 4

Pelé, from his own personal collection- 2010 1st Brigade Commemorative Montage framed photo. This lovely montage depicts military installations presented to Pelé with an attached metal plaque that reads Ao Sr. Edson Arantes do Nascimento (Pelé), uma lembrança da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, Santos, SP, 20 de abril de 2010 [Mr. Edson Arantes do Nascimento (Pelé), a reminder of the 1st Brigade of Anti-aircraft Artillery, Santos, SP, April 20, 2010]. In a silver frame, approx overall size 15x13. All autographed items come with a Certificate of Authenticity. We combine postage on multiple winning lots and can ship worldwide. UK postage from £5.99, EU from £7.99, Rest of World from £9.99.

Circle of Jakopo Roos, [aka 'Rosa da Napoli'] (Italian, 1682-1730),A farmer and his dog with sheep and cattle before a tavern,Oil on canvas,Unsigned,57.5cm x 71.5cm,Gilt framed CONDITION REPORT:The picture has been re-lined at some point in the past, and the lower left and lower right corners show evidence of the original canvas lifting from the re-lining. The paint surface shows craquelure throughout. There are small losses to the paint in the top left corner, and a diagonal line of paler paint approximately 3cm long in the same area (this appears to be later than the painting but does not fluoresce strongly under UV). There are three scuffs to the paint surface halfway down the right hand side. The central area of the picture shows some staining, and the cliff on the left hand side shows some mottling. Examination under UV shows no evidence of recent repair or restoration. The frame shows open joints at the corners, and some small losses to the moulded details.