We found 43065 price guide item(s) matching your search

There are 43065 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

43065 item(s)/page

Lotto di sette oggetti in argento e parte di servizio di posate, XX secolo. Composto da: Porta-tovagliolo, reca punzone 800, gr. 13; Cucchiaino in argento, reca punzone 800, gr. 10 (considerato 1/3 del peso); Argenteria Brandimarte, Scultura a forma di fiore, reca punzoni 800 - 283FI, gr. 22; Morini Cacciari Argenteria, Cucchiaio in argento con parte finale in vermeil decorata da grappolo di vite a sbalzo, reca punzoni 800 - stellina - 23BO, gr. 49; Fratelli Zaramella Argentieri, Cucchiaio con beccuccio, reca punzoni stellina - 30PD - Z entro losanga - 800, gr. 37; gr. tot 131, H max cm 17 e parte di servizio di posate in argento, Italia, XX secolo. Composto da: 2 forchette, 2 coltelli e 2 cucchiai, recano punzoni 800 - altro punzone parzialmente leggibile, gr. tot 226, H max cm 25 (coltelli considerati 1/3 del peso) - gr. tot 357

Sorelli Mario Argentiere, Servizio da caffè da sei persone, Firenze, XX secolo. Composto da sei tazzine in ceramica decorate a motivi floreali in blu su fondo bianco con basi removibili in argento e sei piattini in argento, recano punzoni 800 - 289FI gr. tot 247, H cm 6.5 (entro custodia originale)

Alessandro Stefani, Piatto in ceramica "L'insegnante" della serie "Gli archetipi - Antichi Mestieri", Bologna, 1990. Bordo decorato da Amorini crema su fondo blu con inserti applicati in argento, cavetto dipinto in policromia, reca al retro iscrizione con firma, titolo e serie e piastrina in argento con numerazione 1/99 n. 27 e punzoni 800 - stellina - 9BO, diametro cm 30

Alfredo Protti (Bologna 1882 - 1949), “Interno con culla”, 1912. Olio su tela, firmato e datato in basso a sinistra, reca al retro etichetta della XI. Internationale Kunstausstellung 1913 - Monaco con numerazione 777, H cm 104x111 Esposizioni: XI. Internationale Kunstausstellung 1913 - Monaco come da etichetta.

Lotto di sei oggetti in argento, XX secolo. Composto da: Cucchiaio in argento con presa a forma di Draghi, gr. 16; Vaso di piccole dimensioni con superficie martellata, Padova, reca alla base punzoni 800 - altro punzone parzialmente leggibile, gr. 47; Contenitore circolare con decorazione di Fiori a sbalzo, Firenze, cavetto con iniziali incise e punzoni 800 - stellina - 665FI, gr. 19; Piatto porta-uovo con manici applicati, reca al bordo punzone 800 - altro punzone parzialmente leggibile, gr. 54; Fratelli Zaramella Argentieri, Contenitore di piccole dimensioni con bordo costolato, Padova, reca al bordo punzoni 30PD - punzone dell’argentiere - 800, gr. 52; Fiesoli Guido Argentiere, Porta-tovagliolo sagomato con superficie decorata e bordo cordonato, reca al bordo punzoni 800 - 42FI, gr. 25; gr. tot 213, H max cm 5 - diametro max cm 15

Lotto composto da due oggetti in argento, Italia, XX secolo. Composto da: Piattino ovale in argento, Italia, XX secolo, tesa decorata a Fiori, reca al bordo punzoni 800 - altro punzone parzialmente leggibile, gr. 26, H cm 12x6.5 - Vasetto in argento con superficie martellata, Italia, XX secolo. Corpo bombato e costolato, imboccatura svasata, reca alla base punzoni 800 - altro punzone parzialmente leggibile, gr. 27, H cm 3.5 - diametro cm 5 - gr. tot 53

Alessandro Stefani, Piatto in ceramica "L'argentiere" della serie "Gli archetipi - Antichi Mestieri", Bologna, 1989. Bordo decorato da Amorini crema su fondo blu con inserti applicati in argento, cavetto dipinto in policromia, reca al retro iscrizione con firma, titolo e serie e piastrina in argento con numerazione 1/99 n. 24 e punzoni 800 - stellina - 9BO, diametro cm 30

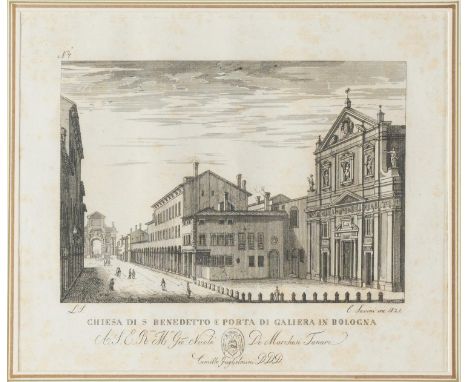

C. Savini (XIX-XX secolo), “Chiesa di S. Benedetto e Porta di Galiera in Bologna”. Incisione su carta, reca in basso a destra iscrizione “C. Savini inc 1821”, reca al retro etichetta Garisenda Stampe Antiche - Bologna, Foglio H cm 34.5x40 Provenienza: Collezione Privata Zaccardi - Bologna; Garisenda Stampe Antiche - Bologna. Bibliografia di riferimento: A. Brighetti, “Bologna nelle sue stampe”, pp. 128 - 141, n. 130/ come da etichetta.

Lotto di cinque piattini in argento di diverse fogge e dimensioni, Italia, XX secolo. Composto da: Piattino in argento 925, Firenze, superficie liscia, tesa con lavorazione a perline, reca al bordo punzoni stellina - 1307FI - 925 (difetti); Stancampiano Eugenio Argentiere, Piattino con bordo a palmette, Palermo, reca al bordo punzoni 39PA - 800 - St entro ovale; Piattino con bordo San Marco; Piattino con iniziali incise nel cavetto, reca punzoni 800 - altri punzoni parzialmente leggibili; Piattino con decorazioni incise, reca al bordo punzone 800; gr. tot 132, diametro max cm 10.5

Enea Stefani Argentiere, Importante e antico cestino da questua. Corpo in legno rivestito da vimini intrecciato, manico in cuoio con rifiniture in vimini, opera impreziosita dall’argentiere Stefani nella metà del XX secolo con elementi in argento e pietre dure, H cm 40x28x21 (usure - lievi difetti)

Clementi Argenteria, Parte di servizio di posate da 12 persone, Bologna, XX secolo. Composto da 24 forchette grandi, 12 forchette piccole, 24 coltelli grandi, 12 coltelli piccoli, 12 cucchiai, mestolo, 4 posate da portata, recano punzoni dell’argentiere - 800 - 1BO, gr. tot 4.851, H max cm 33 (coltelli considerati 1/3 del peso)

Alessandro Stefani Argentiere, Scatola ovale in argento con interno in vermeil, Bologna, XX secolo. Superficie riccamente lavorata a cesello e sbalzo, coperchio centrato da immagine di Auriga, reca alla base marchio Stefani Maestri Orafo Argentieri Bologna inciso, firma “Ale Stefani” e punzoni 800 - stellina - 9BO, gr. 218, H cm 3.5x12.5x9

EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden)Konvolut aus zwei WerkenBauern I, 1894Rötel/Papier, 37,9 x 10,1 cmmonogrammiert E.P.Bauern II, 1894Rötel/Papier, 38 x 11,4 cmmonogrammiert E.P., datiert 94SCHÄTZPREIS °€ 300 - 500STARTPREIS °€ 300Österreichische Landschaftsmalerin. Hielt sich in der Künstlerkolonie Dachau und der Künstlerkolonie Knokke auf, stellte in der Wiener Secession und im Hagenbund aus. War verheiratet mit Karl Mediz. Stilistisch einzuordnen zwischen Jugendstil, Symbolismus, Stimmungsimpressionismus und Impressionismus. Schuf Zeichnungen und Druckgrafik mit Landschaften wie die Birken von Gustav Klimt. Gehört zu den bedeutenden österreichischen Künstlerinnen wie Tina Blau, Olga Wisinger-Florian und Marie Egner. Im Gesamtœuvre der in Vöcklabruck gebürtigen Künstlerin Emilie Mediz-Pelikan, nehmen Landschaften eine zentrale Stellung ein. Sie wurde mit 21 die letzte Privatschülerin des bereits hochbetagten Landschaftsmalers Albert Zimmermann. Mediz-Pelikan studierte an der Wiener Akademie und folgte ihrem Lehrer Albert Zimmermann nach Salzburg und München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz, mit dem sie zuerst in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. Erst um 1900 gelang ihr mit ihren Landschaftsbildern der künstlerische Durchbruch. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der ehemaligen DDR gelagert war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin, sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte als auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Wie viele impressionistische Malerinnen setzte sich Emilie Mediz-Pelikan von Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit an intensiv mit der Natur und deren Veränderlichkeit auseinander. Oft sind ihre Werke in eine entrückte Atmosphäre eingetaucht. Das von ihr – und von ihrem Mann – oft verwendete Motiv der Birken findet sich später auch in Darstellungen bei Klimt, Baar oder Junk wieder. In einem Brief an ihren Mann aus dem Jahr 1893 beschreibt sie ihre Reise ins böhmische Chotěboř sowie die Schönheit der Bäume in dieser Gegend. Beim Durchblättern der Korrespondenz zwischen dem Ehepaar wird die zentrale Bedeutung der Natur sofort spürbar. Ausführlich sind die Beschreibungen der Landschaft und ihrer Vegetation, die Mediz-Pelikan auch detailreich in Skizzen festhält. Eindrucksvolle Arbeiten entstanden aber auch bei Reisen ans Adriatische Meer, an Küstenorten wie Duino oder Dubrovnik (Lacroma).Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

FRIEDRICH ADUATZ* (Pula 1907 - 1994 Voitsberg)Kirche auf der Pack, Beigabe zwei TuschezeichnungenTusche/Papier, 30,1 x 43,3 cmsigniert Fri. Aduatz, verso Tusche/Papier Bild, signiert und beschriftet Aduatz, der WinterBeigabe: Brücke, 1946 und Park, jeweils Tusche/Papier, 27 x 36 cm, signiert AduatzSCHÄTZPREIS °€ 250 - 500STARTPREIS °€ 250Aduatz wuchs in Pula, Istrien, als Sohn eines k.u.k.-Polizisten auf. Die mediterrane Atmosphäre beeinflusste seinen künstlerischen Stil, da er eine italienische Schule besuchte und von den Bootsmalern im Hafen von Pula inspiriert wurde. Im Alter von 15 Jahren zog Aduatz nach Graz, um dort zu studieren, als Lehrer zu arbeiten und Kunstunterricht bei Wilhelm Thöny zu nehmen. 1934 wurde er Mitglied der Grazer Sezession und des Wiener Hagenbundes und stellte regelmäßig in beiden Städten aus. Der Hagenbund wurde jedoch 1938 aufgelöst, und Aduatz erhielt Ausstellungsverbot für seine als „entartet" bezeichnete Kunst. Er wurde 1939 zur deutschen Wehrmacht eingezogen und lebte mit seiner Frau in Voitsberg in der Steiermark. Während des Krieges war Aduatz in Italien, der Tschechischen Republik und Slowenien stationiert. Nach dem Krieg stellte er seine Kunst wieder öffentlich aus und nahm an Ausstellungen in der Wiener Secession, in Graz, Italien, Deutschland und Südamerika teil.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden)Konvolut aus 10 Landschaftsstudien0 - CoverumschlagFarblithografie/Papier, 56 x 45,5 cm1 - Bergbauernhöfe, 1883Bleistift/Papier, 52 x 40 cmdatiert 18832 - Wildwuchs, 1883Bleistift/Papier, 46 x 39 cmdatiert 18833 - Laubbaum I, 1883Bleistift/Papier, 59 x 52 cmdatiert 18834 - Laubbaum II, 1883Bleistift/Papier, 41 x 35 cmdatiert 18835 - Laubbbaum III, 1883Bleistift/Papier, 62 x 42 cmdatiert 18836 - Laubbaum IV, 1883Bleistift/Papier, 37 x 38,5 cmdatiert 18837 - Laubbaum V, 1883Bleistift/Papier, 36 x 42,8 cmdatiert 18838 - SchuppenBleistift/Papier, 56 x 39 cm9 - Waldszene, 1883Bleistift/Papier, 49,5 x 41 cmdatiert 188310 - Bauernhaus, 1883Bleistift/Papier, 40 x 37,5 cmdatiert 1883, verso BleistiftzeichnungSCHÄTZPREIS °€ 500 - 1000STARTPREIS °€ 500Österreichische Landschaftsmalerin. Hielt sich in der Künstlerkolonie Dachau und der Künstlerkolonie Knokke auf, stellte in der Wiener Secession und im Hagenbund aus. War verheiratet mit Karl Mediz. Stilistisch einzuordnen zwischen Jugendstil, Symbolismus, Stimmungsimpressionismus und Impressionismus. Schuf Zeichnungen und Druckgrafik mit Landschaften wie die Birken von Gustav Klimt. Gehört zu den bedeutenden österreichischen Künstlerinnen wie Tina Blau, Olga Wisinger-Florian und Marie Egner. Im Gesamtœuvre der in Vöcklabruck gebürtigen Künstlerin Emilie Mediz-Pelikan, nehmen Landschaften eine zentrale Stellung ein. Sie wurde mit 21 die letzte Privatschülerin des bereits hochbetagten Landschaftsmalers Albert Zimmermann. Mediz-Pelikan studierte an der Wiener Akademie und folgte ihrem Lehrer Albert Zimmermann nach Salzburg und München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz, mit dem sie zuerst in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. Erst um 1900 gelang ihr mit ihren Landschaftsbildern der künstlerische Durchbruch. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der ehemaligen DDR gelagert war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin, sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte als auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Wie viele impressionistische Malerinnen setzte sich Emilie Mediz-Pelikan von Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit an intensiv mit der Natur und deren Veränderlichkeit auseinander. Oft sind ihre Werke in eine entrückte Atmosphäre eingetaucht. Das von ihr – und von ihrem Mann – oft verwendete Motiv der Birken findet sich später auch in Darstellungen bei Klimt, Baar oder Junk wieder. In einem Brief an ihren Mann aus dem Jahr 1893 beschreibt sie ihre Reise ins böhmische Chotěboř sowie die Schönheit der Bäume in dieser Gegend. Beim Durchblättern der Korrespondenz zwischen dem Ehepaar wird die zentrale Bedeutung der Natur sofort spürbar. Ausführlich sind die Beschreibungen der Landschaft und ihrer Vegetation, die Mediz-Pelikan auch detailreich in Skizzen festhält. Eindrucksvolle Arbeiten entstanden aber auch bei Reisen ans Adriatische Meer, an Küstenorten wie Duino oder Dubrovnik (Lacroma).Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

LEOPOLD BLAUENSTEINER (Wien 1880 - 1947 Wien)Gartenteich, 1908Öl/Leinwand, 23,7 x 33,5 cmdatiert 11. X. 08, verso NachlassstempelSCHÄTZPREIS °€ 400 - 800STARTPREIS °€ 400Leopold Blauensteiner war ein österreichischer Künstler. Er schuf als Maler und Grafiker Landschaften und Porträts in eigenwilliger, oft in pointilistischer Malweise, als Grafiker vor allem Holzschnitte. Nach dem Besuch des Stiftgymnasiums in Melk, gemeinsam mit Rudolf Junk und Richard Kurt Donin, studierte Blauensteiner 1898 - 1902 an der Wiener Akademie der bildenden Künste bei Christian Griepenkerl. Er brach da Studium jedoch vorzeitig ab und war bis 1903 Privatschüler bei Alfred Roller. 1903 trat er mit Holzschnitten für Ver Sacrum erstmals öffentlich hervor. 1904 und 1905 beteiligte er sich an Ausstellungen in der Wiener Secession, 1908 und 1909 an der „Kunstschau“. Blauensteiner war Mitglied der Künstlervereinigung „Die Hand“ und des „Vereines bildender Künstler Klosterneuburgs“ sowie 1911 - 1920 des Hagenbundes, unterbrochen durch die Kriegsdienstleistung von 1914 - 1916. Er rüstete als Oberleutnant ab. Ab 1920 war er Mitglied des Wiener Künstlerhauses (1937/1938 Präsident). Studienreisen führten ihn durch Deutschland, Italien und Dalmatien. 1938 - 1945 wirkte Blauensteiner als Leiter der Reichskulturkammer der bildenden Künste für Wien, teils ehrenamtlich; allerdings setzte er sich in dieser Zeit für den Erhalt von Werken gefährdeter Künstler ein (z. B. Carry Hauser, Oskar Kokoschka oder Egon Schiele). Blauensteiner stellte in verschiedenen deutschen Städten und in Prag aus. Seine Werke befinden sich u. a. im Belvedere, in der Albertina, im Wien Museum und im Niederösterreichischen Landesmuseum. Ehrungen, Preise (Auswahl): 1927 Österreichischer Staatspreis; 1932 Professor h. c.; 1932 Staatspreismedaille.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden)Meerjungfrau und ZentaurLithografie/Papier, 44,2 x 34,8 cmsigniert E. Pelikan Mediz, datiert 1898SCHÄTZPREIS °€ 60 - 100STARTPREIS °€ 60Österreichische Landschaftsmalerin. Hielt sich in der Künstlerkolonie Dachau und der Künstlerkolonie Knokke auf, stellte in der Wiener Secession und im Hagenbund aus. War verheiratet mit Karl Mediz. Stilistisch einzuordnen zwischen Jugendstil, Symbolismus, Stimmungsimpressionismus und Impressionismus. Schuf Zeichnungen und Druckgrafik mit Landschaften wie die Birken von Gustav Klimt. Gehört zu den bedeutenden österreichischen Künstlerinnen wie Tina Blau, Olga Wisinger-Florian und Marie Egner. Im Gesamtœuvre der in Vöcklabruck gebürtigen Künstlerin Emilie Mediz-Pelikan, nehmen Landschaften eine zentrale Stellung ein. Sie wurde mit 21 die letzte Privatschülerin des bereits hochbetagten Landschaftsmalers Albert Zimmermann. Mediz-Pelikan studierte an der Wiener Akademie und folgte ihrem Lehrer Albert Zimmermann nach Salzburg und München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz, mit dem sie zuerst in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. Erst um 1900 gelang ihr mit ihren Landschaftsbildern der künstlerische Durchbruch. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der ehemaligen DDR gelagert war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin, sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte als auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Wie viele impressionistische Malerinnen setzte sich Emilie Mediz-Pelikan von Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit an intensiv mit der Natur und deren Veränderlichkeit auseinander. Oft sind ihre Werke in eine entrückte Atmosphäre eingetaucht. Das von ihr – und von ihrem Mann – oft verwendete Motiv der Birken findet sich später auch in Darstellungen bei Klimt, Baar oder Junk wieder. In einem Brief an ihren Mann aus dem Jahr 1893 beschreibt sie ihre Reise ins böhmische Chotěboř sowie die Schönheit der Bäume in dieser Gegend. Beim Durchblättern der Korrespondenz zwischen dem Ehepaar wird die zentrale Bedeutung der Natur sofort spürbar. Ausführlich sind die Beschreibungen der Landschaft und ihrer Vegetation, die Mediz-Pelikan auch detailreich in Skizzen festhält. Eindrucksvolle Arbeiten entstanden aber auch bei Reisen ans Adriatische Meer, an Küstenorten wie Duino oder Dubrovnik (Lacroma).Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

LEOPOLD BLAUENSTEINER (Wien 1880 - 1947 Wien)Konvolut aus drei DruckenWeidenstumpf im SchneeHolzschnitt/Papier, 14,7 x 14,4 cmverso Nachlassstempel BlauensteinerBei der ErnteHolzschnitt/Papier, 14,9 x 14,5 cmverso Nachlassstempel BlauensteinerKähne im SchneeHolzschnitt/Papier, 23,8 x 26,2 cmZustandsdruck; verso Nachlassstempel BlauensteinerSCHÄTZPREIS °€ 200 - 400STARTPREIS °€ 200Leopold Blauensteiner war ein österreichischer Künstler. Er schuf als Maler und Grafiker Landschaften und Porträts in eigenwilliger, oft in pointilistischer Malweise, als Grafiker vor allem Holzschnitte. Nach dem Besuch des Stiftgymnasiums in Melk, gemeinsam mit Rudolf Junk und Richard Kurt Donin, studierte Blauensteiner 1898 - 1902 an der Wiener Akademie der bildenden Künste bei Christian Griepenkerl. Er brach da Studium jedoch vorzeitig ab und war bis 1903 Privatschüler bei Alfred Roller. 1903 trat er mit Holzschnitten für Ver Sacrum erstmals öffentlich hervor. 1904 und 1905 beteiligte er sich an Ausstellungen in der Wiener Secession, 1908 und 1909 an der „Kunstschau“. Blauensteiner war Mitglied der Künstlervereinigung „Die Hand“ und des „Vereines bildender Künstler Klosterneuburgs“ sowie 1911 - 1920 des Hagenbundes, unterbrochen durch die Kriegsdienstleistung von 1914 - 1916. Er rüstete als Oberleutnant ab. Ab 1920 war er Mitglied des Wiener Künstlerhauses (1937/1938 Präsident). Studienreisen führten ihn durch Deutschland, Italien und Dalmatien. 1938 - 1945 wirkte Blauensteiner als Leiter der Reichskulturkammer der bildenden Künste für Wien, teils ehrenamtlich; allerdings setzte er sich in dieser Zeit für den Erhalt von Werken gefährdeter Künstler ein (z. B. Carry Hauser, Oskar Kokoschka oder Egon Schiele). Blauensteiner stellte in verschiedenen deutschen Städten und in Prag aus. Seine Werke befinden sich u. a. im Belvedere, in der Albertina, im Wien Museum und im Niederösterreichischen Landesmuseum. Ehrungen, Preise (Auswahl): 1927 Österreichischer Staatspreis; 1932 Professor h. c.; 1932 Staatspreismedaille.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden)Birken im Karst, 1898Lithografie/Papier, 34 x 57,5 cmsigniert E Pelikan Mediz, datiert 1898auf Karton montiertstockfleckigSCHÄTZPREIS °€ 100 - 200STARTPREIS °€ 100Österreichische Landschaftsmalerin. Hielt sich in der Künstlerkolonie Dachau und der Künstlerkolonie Knokke auf, stellte in der Wiener Secession und im Hagenbund aus. War verheiratet mit Karl Mediz. Stilistisch einzuordnen zwischen Jugendstil, Symbolismus, Stimmungsimpressionismus und Impressionismus. Schuf Zeichnungen und Druckgrafik mit Landschaften wie die Birken von Gustav Klimt. Gehört zu den bedeutenden österreichischen Künstlerinnen wie Tina Blau, Olga Wisinger-Florian und Marie Egner. Im Gesamtœuvre der in Vöcklabruck gebürtigen Künstlerin Emilie Mediz-Pelikan, nehmen Landschaften eine zentrale Stellung ein. Sie wurde mit 21 die letzte Privatschülerin des bereits hochbetagten Landschaftsmalers Albert Zimmermann. Mediz-Pelikan studierte an der Wiener Akademie und folgte ihrem Lehrer Albert Zimmermann nach Salzburg und München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz, mit dem sie zuerst in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. Erst um 1900 gelang ihr mit ihren Landschaftsbildern der künstlerische Durchbruch. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der ehemaligen DDR gelagert war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin, sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte als auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Wie viele impressionistische Malerinnen setzte sich Emilie Mediz-Pelikan von Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit an intensiv mit der Natur und deren Veränderlichkeit auseinander. Oft sind ihre Werke in eine entrückte Atmosphäre eingetaucht. Das von ihr – und von ihrem Mann – oft verwendete Motiv der Birken findet sich später auch in Darstellungen bei Klimt, Baar oder Junk wieder. In einem Brief an ihren Mann aus dem Jahr 1893 beschreibt sie ihre Reise ins böhmische Chotěboř sowie die Schönheit der Bäume in dieser Gegend. Beim Durchblättern der Korrespondenz zwischen dem Ehepaar wird die zentrale Bedeutung der Natur sofort spürbar. Ausführlich sind die Beschreibungen der Landschaft und ihrer Vegetation, die Mediz-Pelikan auch detailreich in Skizzen festhält. Eindrucksvolle Arbeiten entstanden aber auch bei Reisen ans Adriatische Meer, an Küstenorten wie Duino oder Dubrovnik (Lacroma).Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

FRIEDRICH ADUATZ* (Pula 1907 - 1994 Voitsberg)Steirische DorflandschaftAquarell/Papier, 32 x 44,8 cmsigniert AduatzSCHÄTZPREIS °€ 200 - 400STARTPREIS °€ 200Aduatz wuchs in Pula, Istrien, als Sohn eines k.u.k.-Polizisten auf. Die mediterrane Atmosphäre beeinflusste seinen künstlerischen Stil, da er eine italienische Schule besuchte und von den Bootsmalern im Hafen von Pula inspiriert wurde. Im Alter von 15 Jahren zog Aduatz nach Graz, um dort zu studieren, als Lehrer zu arbeiten und Kunstunterricht bei Wilhelm Thöny zu nehmen. 1934 wurde er Mitglied der Grazer Sezession und des Wiener Hagenbundes und stellte regelmäßig in beiden Städten aus. Der Hagenbund wurde jedoch 1938 aufgelöst, und Aduatz erhielt Ausstellungsverbot für seine als „entartet" bezeichnete Kunst. Er wurde 1939 zur deutschen Wehrmacht eingezogen und lebte mit seiner Frau in Voitsberg in der Steiermark. Während des Krieges war Aduatz in Italien, der Tschechischen Republik und Slowenien stationiert. Nach dem Krieg stellte er seine Kunst wieder öffentlich aus und nahm an Ausstellungen in der Wiener Secession, in Graz, Italien, Deutschland und Südamerika teil.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

LEOPOLD BLAUENSTEINER (Wien 1880 - 1947 Wien)Haus am BachÖl/Leinwand, 24,3 x 33 cmverso Nachlassstempelabgebildet im Buch Blauensteiner der Galerie Walfischgasse, S. 39SCHÄTZPREIS °€ 200 - 400STARTPREIS °€ 200Leopold Blauensteiner war ein österreichischer Künstler. Er schuf als Maler und Grafiker Landschaften und Porträts in eigenwilliger, oft in pointilistischer Malweise, als Grafiker vor allem Holzschnitte. Nach dem Besuch des Stiftgymnasiums in Melk, gemeinsam mit Rudolf Junk und Richard Kurt Donin, studierte Blauensteiner 1898 - 1902 an der Wiener Akademie der bildenden Künste bei Christian Griepenkerl. Er brach da Studium jedoch vorzeitig ab und war bis 1903 Privatschüler bei Alfred Roller. 1903 trat er mit Holzschnitten für Ver Sacrum erstmals öffentlich hervor. 1904 und 1905 beteiligte er sich an Ausstellungen in der Wiener Secession, 1908 und 1909 an der „Kunstschau“. Blauensteiner war Mitglied der Künstlervereinigung „Die Hand“ und des „Vereines bildender Künstler Klosterneuburgs“ sowie 1911 - 1920 des Hagenbundes, unterbrochen durch die Kriegsdienstleistung von 1914 - 1916. Er rüstete als Oberleutnant ab. Ab 1920 war er Mitglied des Wiener Künstlerhauses (1937/1938 Präsident). Studienreisen führten ihn durch Deutschland, Italien und Dalmatien. 1938 - 1945 wirkte Blauensteiner als Leiter der Reichskulturkammer der bildenden Künste für Wien, teils ehrenamtlich; allerdings setzte er sich in dieser Zeit für den Erhalt von Werken gefährdeter Künstler ein (z. B. Carry Hauser, Oskar Kokoschka oder Egon Schiele). Blauensteiner stellte in verschiedenen deutschen Städten und in Prag aus. Seine Werke befinden sich u. a. im Belvedere, in der Albertina, im Wien Museum und im Niederösterreichischen Landesmuseum. Ehrungen, Preise (Auswahl): 1927 Österreichischer Staatspreis; 1932 Professor h. c.; 1932 Staatspreismedaille.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

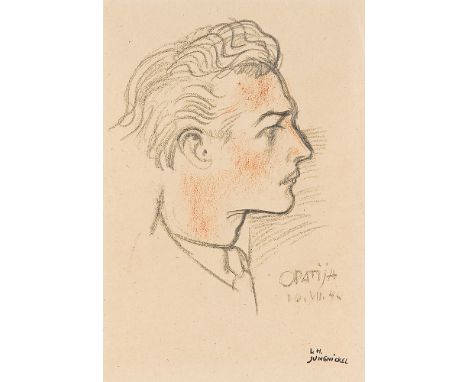

LUDWIG HEINRICH JUNGNICKEL* (Wunsiedel 1881 - 1965 Wien)Porträt in Opatija, 1944Grafitstift und Rötel/Papier, 31 x 21,3 cmsigniert L.H.Jungnickel, datiert 10.VII.44 Opatijaverso Nachlassstempel Prof. L. H. Jungnickel 1965SCHÄTZPREIS °€ 200 - 400STARTPREIS °€ 200Jungnickel war der Sohn eines Tischlers. 1885 übersiedelte die Familie nach München, wo er die Kunstgewerbeschule besuchte. Der Archäologe Orazio Maruchi ermöglichte es ihm, in den Sammlungen des Vatikans Kopien von den dortigen Bildern anzufertigen. Deren Qualität war so gut, dass man ihm eine Ausbildung zum Kirchenmaler vorschlug. Zu diesem Zweck wurde Ludwig Heinrich Jungnickel Zögling im Kloster Tanzenberg bei Klagenfurt. 1899 zog er nach Wien und schrieb sich an der Wiener Akademie in der Allgemeinen Malerschule bei Christian Griepenkerl ein. Um 1900 war er für den Kölner Schokoladeproduzenten Ludwig Stollwerck mit Entwürfen für Stollwerck-Sammelbilder tätig. Nach der Rückkehr von einer Ungarnreise inskribierte er sich 1902 bei Alfred Roller an der Kunstgewerbeschule des k. k. Museums für Kunst und Industrie. 1905 ging Jungnickel nach München an die Akademie der bildenden Künste zu Professor Marr und kehrte 1906 an die Wiener Akademie der bildenden Künste (William Unger) zurück. Der Durchbruch gelang ihm durch die Veröffentlichung von Bildern in Schablonenspritztechnik, die er nach der Kunstzeitschrift The Studio erfunden hatte. 1906 stellte er an der Wiener Secession aus, wurde aber nie Mitglied. Mitarbeiter der Wiener Werkstätte. Sein wohl bedeutendstes Werk für die WW waren Entwürfe eines Tierfrieses für ein Kinderzimmer im Palais Stoclet, Brüssel. In der Kunstschau Wien 1908 stellte Jungnickel erste Farbholzschnitte aus, denen 1909 eine Serie von Farbholzschnitten von Tieren aus dem Tiergarten Schönbrunn folgte. Bei der Internationalen Kunstausstellung 1911 in Rom erhielt er den Grafikerpreis, in Amsterdam die goldene Medaille. In Leipzig wurde ihm 1914 die Staatsmedaille der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Grafik Bugra verliehen und 1915 in San Francisco die Silber- und Bronzemedaille der Internationalen Ausstellung. 1911 erhielt Ludwig Heinrich Jungnickel die Professur an der Fachklasse für Graphische Kunst in Frankfurt. Im gleichen Jahr präsentierte er Farbholzschnitte mit Ansichten von Frankfurt. 1912 kehrte er nach Wien zurück und beschäftigte sich mit Tapetenentwürfen, Exlibris und Tierholzschnitten. Studienreisen führten Jungnickel 1912 nach Bosnien und in die Herzegowina und 1914 nach Ungarn. Während des Weltkriegs wechselte Jungnickel von den grafischen Arbeiten verstärkt zu Zeichnungen mit Kohle, Kreide und Bleistift. Ende 1915 leistete er ein halbes Jahr lang Militärdienst für Deutschland in der Etappe. 1917 fertigte er eine Mappe mit sechs Farbholzschnitten Tiere der Fabel, die später um 24 Farblithografien zur Illustration der Äsopschen Tierfabeln des klassischen Altertums erweitert wurden und 1919 beim Verlag Schroll in gebundener Form erschienen. 1918 erhielt Ludwig Heinrich Jungnickel die österreichische Staatsbürgerschaft. Das Italienische Skizzenbuch mit 40 Lithografien erschien 1921 und 1922 im Haybach-Verlag Wien L. H. Jungnickel – Studien aus der Spanischen Hofreitschule. In den 1920er Jahren unternahm er zahlreiche Reisen, die ihn nach Deutschland, Holland, Italien und Jugoslawien führten. In Italien und Jugoslawien entstanden vor allem Bilder von Küstenlandschaften. Offenbar war Jungnickel auch Schüler am Bauhaus in Weimar; die 1919 veröffentlichte Jahresmappe der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien „Studierende des Bauhauses“ enthält seine Lithografie Reitschule. Ab 1924 war Ludwig Heinrich Jungnickel Mitglied des Wiener Künstlerhauses, wo er sich an Ausstellungen beteiligte. 1930 erhielt er den Österreichischen Staatspreis für bildende Kunst und die Goldene Ehrenmedaille der Genossenschaft der bildenden Künstler Wien, 1937 den Großen Österreichische Staatspreis für bildende Kunst; 1937 Teilnahme an der Großen Deutschen Kunstausstellung 1937 in München mit der Zeichnung Dalmatinischer Esel. Da der Präsident des Wiener Künstlerhauses seinen Ariernachweis nicht an die Behörden weitergab und man ihn vermutlich wegen Kontakten zu Juden denunziert hatte, emigrierte Jungnickel nach Opatija. Unterdessen wurde seine Wohnung von der Gestapo geräumt und 1945 sein Atelier bei einem Luftangriff zerstört. Jungnickel wurde in Abwesenheit wegen „staatsfeindlicher Betätigung“ verurteilt.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

MARIE-LOUISE VON MOTESICZKY* (Wien 1906 - 1996 London)Stillleben mit drei ÄpfelnÖl/Leinwand, 36 x 45,5 cmWerkverzeichnis Marie-Louise von Motesiczky, Schlenker, USA 2009, n. 303SCHÄTZPREIS °€ 1600 - 3000STARTPREIS °€ 1600Österreichische Malerin des 20. Jahrhunderts. Vertreterin des Expressionismus, zählt zur vergessenen Generation. Der Vater stammt aus dem ungarischen Adel, die Mutter aus einer jüdischen Wiener Bankiersfamilie. Sie war die Schwester des Erfinders der Radioröhre Robert Hermann von Lieben, die Großmutter Anna von Lieben war eine der ersten Patientinnen von Sigmund Freund. Ihr Bruder Karl Motesiczky, Psychoanalytiker und Widerstandkämpfer, starb 1943 in Auschwitz-Birkenau. Sie besuchte ab 1922 die private Kunstschule der tschechischen Künstlerin Carola Machotka in Den Haar. Studierte an der Städelschule in Frankfurt am Main bei Max Beckmann, war ihr Mentor und Lebensfreund. Hielt große Stücke auf sie und sah sie als Nachfolgerin von Paula Modersohn-Becker. Nach dem Anschluss floh sie 1938 über die Niederlande und London nach Amersham, ab 1945 lebte sie in London. Vertiefte ihre Bekanntschaft mit Oskar Kokoschka. Wurde Freundin und Geliebte von Elias Canetti. Unternahm viele Reisen u.a. nach Mexiko, wo sie ihren Kinderheitsfreund Wolfgang Paalen kurz vor seinem Tod traf. Erhielt späte Anerkennung 1985 durch eine Ausstellung im Londoner Goethe-Institut auf Initiative von Hilde Spiel, eine weitere Ausstellung 1994 in der Österreichischen Galerie Belvedere. Schuf ungeschönte Bildnisse ihrer Mutter, eindringliche Selbstporträts und symbolträchtige Stillleben. Einfluss des Lehrers Max Beckmann auch in der rätselhaften Auswahl und Anordnung der Gegenstände sichtbar.„Wenn man nur ein einziges gutes Bild malt, solange man lebt, war es das ganze Leben wert.“ Davon ist Marie-Louise von Motesiczky mit 16 Jahren überzeugt. Drei Jahre zuvor beendet sie ihre schulische Laufbahn, um sich diesen Traum zu erfüllen. Da Motesiczky aus einer wohlhabenden, adeligen Familie stammt, steht ihrem Wunsch nichts im Weg und sie besucht eine private Malschule. Mit Kursen an der Frankfurter Städelschule, der Wiener Kunstgewerbeschule und der Pariser Académie de la Grande Chaumiere bildet sie sich fort. Prägend ist für die junge Malerin in dieser Zeit vor allem Max Beckmann, den sie mit 14 Jahren als Freund der Familie kennenlernt. Sie bewundert ihn sehr und beschreibt selbst, dass ein „geflügeltes Wesen vom Mars keinen größeren Eindruck auf sie hätte machen können.“ Auf Einladung von Beckmann geht die junge Malerin 1927 noch einmal als seine Schülerin an die Frankfurter Städelschule. In den nachfolgenden Jahren lebt und arbeitet sie in Wien, 1938 emigriert sie mit ihrer Mutter nach Amsterdam, etwas später nach England. Zu der Zeit lernt sie den Schriftsteller Elias Canetti kennen, mit dem sie sich auf eine über 50 Jahre andauernde Beziehung einlässt. Der publizierte Briefwechsel der beiden zeugt von einer intensiven Künstlerfreundschaft, aber auch von der tragischen Liebesbeziehung mit dem Egomanen und Frauenheld Canetti. Die Briefe lassen erkennen, dass die talentierte Künstlerin den Dichter bewundert, aber in eine Abhängigkeit von ihm gerät. Canetti ist verheiratet, unterhält mehrere Geliebte, benutzt und demütigt sie, einzig als Malerin spornt er sie an und spricht ihr Mut zu. Das hier abgebildete „Stillleben mit Zigaretten“ lässt nichts von dieser vermeintlich „schwachen Seite“ der Künstlerin erkennen. Es entsteht 1928, als sie bei Beckmann studiert, und zeigt deutlich den Einfluss ihres Lehrers. Motesiczky greift auf einzelne Elemente zurück, wie sie zum Beispiel im „Stillleben mit brennender Kerze“ aus 1921 von Beckmann zu sehen sind. Sie bricht mit der klassischen Perspektive und spielt mit dem Wechsel von Fläche und Raum. Die improvisierte Tischplatte auf dem hellen, brombeerfarbigen Stoff dient als stabile Unterlage für den üppig gefüllten Krug. Neben der Blumenvase liegen vier Zigaretten, die leicht über den Rand der Tischplatte ragen und direkt dem Betrachter zugewandt sind. Geschickt wiederholen sich in den Blüten die Farben der brombeer- und cremefarbigen Tücher. Auch wenn die Blumen nicht detailliert dargestellt sind, erkennt man aufgrund der markanten Farben und Formen Dahlien und Bartnelken. Wie viele ihrer Stillleben ist das Bild ausschnitthaft und der Hintergrund nur angedeutet. Spannend sind die Zigaretten, die neben den Blumen als wichtiges Element ins Bild gesetzt sind. Sie stehen in den 1920er und 1930er Jahren für ein neues Lebensgefühl der Frauen, das von Freiheit, Unabhängigkeit und einer neuen, offener gelebten weiblichen Erotik geprägt ist. Die finanziell unabhängige Malerin nimmt Zeit ihres Lebens kaum am Kunstbetrieb teil, ihr Werk entsteht im Verborgenen und wird erst spät entdeckt. 1966 werden ihre Arbeiten erstmals in ihrer Heimat präsentiert, 1994 findet in der Österreichischen Galerie Belvedere eine Einzelausstellung statt. Anlässlich ihres 100. Geburtstages 2006 zeigt das Wien Museum in Kooperation mit dem Londoner Motesiczky Trust rund 70 Ölgemälde der Malerin.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden)FrühlingLithografie/Papier, 49,7 x 39 cmauf Karton montiertstockfleckigSCHÄTZPREIS °€ 100 - 200STARTPREIS °€ 100Österreichische Landschaftsmalerin. Hielt sich in der Künstlerkolonie Dachau und der Künstlerkolonie Knokke auf, stellte in der Wiener Secession und im Hagenbund aus. War verheiratet mit Karl Mediz. Stilistisch einzuordnen zwischen Jugendstil, Symbolismus, Stimmungsimpressionismus und Impressionismus. Schuf Zeichnungen und Druckgrafik mit Landschaften wie die Birken von Gustav Klimt. Gehört zu den bedeutenden österreichischen Künstlerinnen wie Tina Blau, Olga Wisinger-Florian und Marie Egner. Im Gesamtœuvre der in Vöcklabruck gebürtigen Künstlerin Emilie Mediz-Pelikan, nehmen Landschaften eine zentrale Stellung ein. Sie wurde mit 21 die letzte Privatschülerin des bereits hochbetagten Landschaftsmalers Albert Zimmermann. Mediz-Pelikan studierte an der Wiener Akademie und folgte ihrem Lehrer Albert Zimmermann nach Salzburg und München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz, mit dem sie zuerst in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. Erst um 1900 gelang ihr mit ihren Landschaftsbildern der künstlerische Durchbruch. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der ehemaligen DDR gelagert war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin, sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte als auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Wie viele impressionistische Malerinnen setzte sich Emilie Mediz-Pelikan von Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit an intensiv mit der Natur und deren Veränderlichkeit auseinander. Oft sind ihre Werke in eine entrückte Atmosphäre eingetaucht. Das von ihr – und von ihrem Mann – oft verwendete Motiv der Birken findet sich später auch in Darstellungen bei Klimt, Baar oder Junk wieder. In einem Brief an ihren Mann aus dem Jahr 1893 beschreibt sie ihre Reise ins böhmische Chotěboř sowie die Schönheit der Bäume in dieser Gegend. Beim Durchblättern der Korrespondenz zwischen dem Ehepaar wird die zentrale Bedeutung der Natur sofort spürbar. Ausführlich sind die Beschreibungen der Landschaft und ihrer Vegetation, die Mediz-Pelikan auch detailreich in Skizzen festhält. Eindrucksvolle Arbeiten entstanden aber auch bei Reisen ans Adriatische Meer, an Küstenorten wie Duino oder Dubrovnik (Lacroma).Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden)Vögel, 1897Lithografie/Papier, 30,4 x 42,4 cmsigniert E. Pelikan, datiert 1897SCHÄTZPREIS °€ 60 - 100STARTPREIS °€ 60Österreichische Landschaftsmalerin. Hielt sich in der Künstlerkolonie Dachau und der Künstlerkolonie Knokke auf, stellte in der Wiener Secession und im Hagenbund aus. War verheiratet mit Karl Mediz. Stilistisch einzuordnen zwischen Jugendstil, Symbolismus, Stimmungsimpressionismus und Impressionismus. Schuf Zeichnungen und Druckgrafik mit Landschaften wie die Birken von Gustav Klimt. Gehört zu den bedeutenden österreichischen Künstlerinnen wie Tina Blau, Olga Wisinger-Florian und Marie Egner. Im Gesamtœuvre der in Vöcklabruck gebürtigen Künstlerin Emilie Mediz-Pelikan, nehmen Landschaften eine zentrale Stellung ein. Sie wurde mit 21 die letzte Privatschülerin des bereits hochbetagten Landschaftsmalers Albert Zimmermann. Mediz-Pelikan studierte an der Wiener Akademie und folgte ihrem Lehrer Albert Zimmermann nach Salzburg und München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz, mit dem sie zuerst in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. Erst um 1900 gelang ihr mit ihren Landschaftsbildern der künstlerische Durchbruch. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der ehemaligen DDR gelagert war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin, sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte als auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Wie viele impressionistische Malerinnen setzte sich Emilie Mediz-Pelikan von Beginn ihrer künstlerischen Tätigkeit an intensiv mit der Natur und deren Veränderlichkeit auseinander. Oft sind ihre Werke in eine entrückte Atmosphäre eingetaucht. Das von ihr – und von ihrem Mann – oft verwendete Motiv der Birken findet sich später auch in Darstellungen bei Klimt, Baar oder Junk wieder. In einem Brief an ihren Mann aus dem Jahr 1893 beschreibt sie ihre Reise ins böhmische Chotěboř sowie die Schönheit der Bäume in dieser Gegend. Beim Durchblättern der Korrespondenz zwischen dem Ehepaar wird die zentrale Bedeutung der Natur sofort spürbar. Ausführlich sind die Beschreibungen der Landschaft und ihrer Vegetation, die Mediz-Pelikan auch detailreich in Skizzen festhält. Eindrucksvolle Arbeiten entstanden aber auch bei Reisen ans Adriatische Meer, an Küstenorten wie Duino oder Dubrovnik (Lacroma).Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

ERNST PAAR* (Graz 1906 - 1986 Wien)Dorf mit Kirche, 1936Gouache/Papier, 29 x 45 cmsigniert Paar, datiert 36SCHÄTZPREIS °€ 200 - 400STARTPREIS °€ 200Ernst Paar absolvierte in Graz eine Lehre als Lithograf und besuchte ab 1922 den Abendakt an der Landeskunstschule. Nach Beendigung der Lehre zog Paar nach Deutschland, wo er 1926/27 die Stuttgarter Akademie besuchte. 1930 ging Paar mit seinem Malerfreund Hans Stockbauer nach Paris und besuchte dort die Académie Julian. 1933 übersiedelte er nach Wien und arbeitete in seinem Brotberuf als Grafiker. Gleichzeitig machte er sich als Mitglied der Sezession Graz und des Hagenbundes in Wien mit kubistischen und neusachlichen Bildern einen Namen. Nach dem Aufstand des sozialdemokratischen Schutzbundes 1934 verkehrte er im widerständigen Kreis um den steirischen Architekten Franz Schacherl in Wien. Er war Mitglied der Hängekommission im Hagenbund und versuchte vergeblich, eine Ausstellung der Sezession Graz im Hagenbund zu organisieren. Während der NS-Diktatur wurde er als Gebrauchsgrafiker dienstverpflichtet. Trotzdem arbeitete er weiterhin als freischaffender Künstler und leistete kulturellen Widerstand durch die Fortsetzung seiner modernen Malweise. Nur einmal konnte er während des Krieges ausstellen, doch diese Schau wurde wegen stilistischer Abweichungen in Richtung entarteter Kunst vorzeitig geschlossen. 1943 musste er zur Wehrmacht einrücken. Nach dem Krieg als Assistent an der Akademie für angewandte Kunst tätig, wurde er 1948 entlassen, da er eine regierungskritische Karikatur veröffentlicht hatte. 1950 stellte er in einer Personalausstellung in der Neuen Galerie Graz aus. 1951 war er Vizepräsident der Künstlergruppe „Der Kreis“, einem neben dem Art-Club sehr wichtigen Künstlerverein in Wien. 1963 erhielt er den Theodor Körner-Preis und 1965 den Preis der Stadt Wien für angewandte Kunst.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

HANS STALZER (Wien 1878 - 1940 Wien)Porträt einer CellistinÖl und Bleistift/Karton, 60 x 43 cmSCHÄTZPREIS °€ 800 - 1600STARTPREIS °€ 800Stalzer war Sohn eines Wiener Kaufmannes und besuchte zunächst das Gymnasium; anschließend erhielt er privaten Kunstunterricht. In weiterer Folge studierte er an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Seine Lehrer waren Eduard Peithner von Lichtenfels, Siegmund L’Allemand, Kasimir Pochwalski und August Eisenmenger. Als Rompreisträger unternahm er in den Jahren 1899, 1905 und 1906 Studienreisen nach Italien. Im Februar 1915 rückte Hans Stalzer als Einjährig-Freiwilliger zur k.u.k. Armee ein. Während des Ersten Weltkriegs war er zunächst als Technischer Zeichner bei der k.u.k. Festungsbaudirektion tätig. 1916 und 1917 lernte er an Offiziersschulen, ehe er als Kriegsmaler in die Kunstgruppe des k.u.k. Kriegspressequartiers aufgenommen wurde. Als solcher malte er beim Friedenskongress von Brest-Litowsk Porträts des Prinzen Leopold von Bayern, der Grafen Ottokar Czernin und Csáky, Talât Pascha und vieler anderer. Ab 1909 war Hans Stalzer Mitglied des Wiener Künstlerhauses. In den Jahren 1922 bis 1924 lebte er in Schweden. Besondere Bedeutung erlangte Stalzer als Porträtmaler, da er eine hohe Anzahl an bedeutenden Persönlichkeiten des In- und Auslands, Staatsmänner, Künstler, Vertreter des Adels, der Wissenschaften und Wirtschaft porträtierte. Teile seines Œuvres befinden sich im Wien Museum, der Albertina, im Heeresgeschichtlichen Museum und in der Kunstsammlung der Gesellschaft der Musikfreunde. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

KÜNSTLER UNBEKANNTStadtansichtÖl/Leinwand, 48 x 63 cmSCHÄTZPREIS € 600 - 1000STARTPREIS € 600Schon früh wurde Andreas Harsch seine Liebe zur Malerei bewusst, als er mit zwölf Jahren die Arbeiten der Patentante seines Bruders, einer Schülerin der Kunstgewerbeschule, betrachtete. Er besuchte die Holzbearbeitungsschule in Wallern mit dem Hauptfach Holzschnitzerei und schloss nach vier Jahren als Jahrgangsbester ab. Da Harsch in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs, musste er sein Studium an der Münchner Kunstakademie und später an der Akademie der Bildenden Künste in Wien selbst finanzieren. Im Jahr 1914 wurde er als Kadett einberufen. Während der Kriegsjahre wurde er zweimal verwundet und verlor seine Eltern. Nach dem Krieg schloss Harsch sein Studium ab und eröffnete im November 1919 sein eigenes Maleratelier im 19. Wiener Gemeindebezirk. In der Nachkriegszeit schuf er Porträts, Figurenkompositionen, Landschaften, Stillleben, Strichzeichnungen, Farbholzschnitte und Skulpturen sowie ornamentale Verzierungen für Grabsteine. Diese Vielseitigkeit ließ ihn erfolgreich werden. 1919 stellte Harsch in der Künstlerausstellung aus und erregte mit seinem lebensgroßen Werk „Frühling“ Aufmerksamkeit. Danach war er in der Secession mit einigen Werken vertreten. 1935 erhielt er nach zahlreichen Auszeichnungen und Stipendien den Ehrenpreis der Stadt Wien. Als etablierter Künstler in Wien war Harsch, neben seiner Malerei, auch an öffentlichen Denkmalsprojekten tätig.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

BRUNO HESS (Wien 1888 - 1949 Wien)Weg zum MooserbodenAquarell/Papier, 21,5 x 29,3 cmsigniert Bruno Hessverso beschriftet auf dem Weg zum MoserbodenSCHÄTZPREIS °€ 300 - 600STARTPREIS °€ 300Bruno Hess war ein östeerreichischer Maler. Sein malerischer Werdegang war, ebenso wie sein Privatleben, durch den Alpinismus geprägt. Obwohl er aus Wien kam, hatte Hess bereits als Kind die Möglichkeit, die Bergwelt genauestens zu erkunden, da sein Vater neben seiner militärischen Funktion als Feldmarschall auch als Alpinist tätig war. So widmete der junge Maler seine Karriere ebenfalls den Bergen und trat in die Fußstapfen des Vaters. Die langen Bergwanderungen ermöglichten es Hess, die Gebirge und Schneelandschaften, welche man in seinen Gemälden bestaunen kann, auf präzise Art und Weise zu beobachten und auf die Leinwand zu übertragen. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

-

43065 item(s)/page