-- Diskretes Rendezvous beim Affenhaus-- - Wrangel, Friedrich H. E. Graf von, preuß. Generalfeldmarschall, Gouverneur und Ehrenbürger von Berlin, Ritter des Ordens Pour le mérite und des Schwarzen Adlerordens, trotz reaktionärer Gesinnung vielfach geehrt und wegen seines trockenen Humors populär als "Papa Wrangel" (1784-1877). Eigh. Brief m. U. "W". 2 S. Doppelbl. Gr. 8vo. Berlin 6.VII. (1849).An eine Marie, die er mit "Meine Gnädigste" anredet, offenbar wegen eines diskreten Rendezvous. Er könne ihrer Einladung nach Bellevue nicht folgen und möchte sich lieber mit ihr im Zoo vor dem Affenhaus treffen. Ihr Schreiben vom Morgen habe er erst um halb zwei Uhr mittags erhalten, "als ich vom Exerz. zu Hause [!] kam, - es war mir daher ganz unmöglich heute früh nach Bellevue zu kommen ... Wenn es Ihnen möglich ist, so bitte ich finden Sie sich Morgen früh um 10 Uhr im Zoologischen Garten (bei dem Affenhause) ein ... In Bellevue bin ich zu sehr bekannt u. da würde ein Zusammentreffen sehr mißfällig sein - Wenn ich keinen Brief von Ihnen bekomme, so hoffe ich so glücklich zu sein, meine schöne Marie Morgen zu sehen, u. ihr zu sagen, daß ich sie sehr sehr lieb habe - W". - Hübsches Kuriosum aus dem Leben des 65jährigen Schwerenöters.

We found 43065 price guide item(s) matching your search

There are 43065 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

43065 item(s)/page

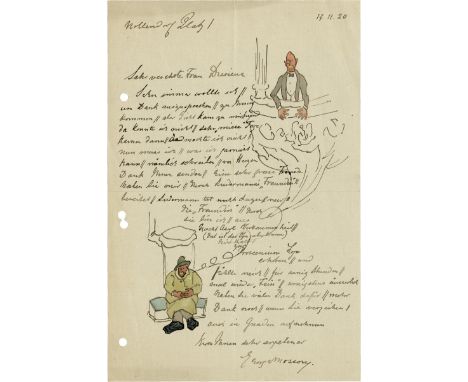

-- "zwischen 60 und 70 meine besten Bilder"-- König, Leo von, Maler der Berliner Sezession, Lehrer am Kunstgewerbe-Museum (1871-1944). 2 eigh. Briefe m. U. "Leo König". Zus. 4 S. Gr. 4to. Berlin-Charlottenburg 7.XII.1938 und 7.XI.1940.Der erste Brief an Herrn von Borsig. "... kaum sind wir aus Siena, wo ich einige Landschaften gemalt habe ... zurück, da rufen Ihre schönen Aufnahmen alle Erinnerungen wieder wach. Sie können sich daher vorstellen, wie wir uns über Ihr hervorragendes Buch gefreut haben. Da ist zum Beispiel das herrliche romanische Kirchenportal in San Quirico d'Orcia und dann die schönen Landschaftsaufnahmen um Siena herum ...". Möchte seinen Dank auch mündlich aussprechen, aber möglichst erst nach Weihnachten, da seine Frau bis dahin schon sehr Termin-belastet sei. "... Außerdem sind die Zeiten nicht geschaffen, sich ein ruhiges Gemüt zu bewahren ..."[7.XII.1938]. - Der zweite Brief an den Maler Benno Müller, über dessen Landschaftsbild in der Akademie-Ausstellung. "... Im Kronprinzenpalais sah ich die Akademieausstellung und war tief bedrückt von dem Niveau, da stieß ich ganz zum Schluß auf eine Landschaft, bei der es lohnte, nach dem Urheber zu sehen, und siehe sie war von Benno Müller. Also meinen Glückwunsch ... es ist zwar nicht schwer, die Gesellschaft zu übertreffen, aber die Landschaft ist absolut gut, besonders das Land, den Himmel könnte ich mir einfacher denken, wodurch einige Farben, die nicht ganz klingen, ausgemerzt würden. Ich schreibe Ihnen diese Kritik, da man ja immer noch weiter kommen muß. Ich habe zwischen 60 und 70 meine besten Bilder gemalt u. so muß es sein, nicht wie die Liebermannschen Jugendbilder die Altersbilder weit überragen. Es ist schwer in solchen Zeiten, wie wir sie durchmachen, bei der Stange zu bleiben, das 'wozu' will sich vor jede Anstrengung stellen. - Buchholz wollte zu meinem 70sten Geburtstag eine Kollektiv-Ausstellung von mir machen; man hat ihm von oberster Stelle abgeraten, wie Buchholz sagte, fürchte man zu großen Erfolg. Nun hat sich Günther Franke in München um eine Ausstellung beworben ..." [7.XI.1940]. - Beide Briefe gelocht. - 1 Beilage.

-- absolutio et redemptioVergebung der Sünden und Erlösung von Schuld im Himmelreich-- Ablasskasten. Opferstock mit zwei eisernen Hängeschlössern. Lackiertes Eichenholz und geschmiedete Beschläge aus Eisen. Höhe 47 cm. Breite 20 cm (mit Sockel 24 cm). Tiefe: 20 cm (mit Sockel 24 cm). Hängeschloss I 10 x 7,5 cm und Hängeschloss II 7,5 x 5,5 cm Gewicht: 9,2 kg. Süddeutschland oder Alpenraum um 1645. Barocker Opferstock für Ablass und Elemosina, die Gaben, die die Kirche von ihren Gläubigen zur Hilfe für die Bedürftigen abforderte. Dabei verknüpfte die katholische Kirche das Almosengeben meist mit dem Sündenerlass, der "Indulgenz" (lat. indulgentia), die dem Gebenden je nach Höhe des eingetragenen Geldbetrags gewährt wurde. Da alle Menschen grundsätzlich als Sünder geboren wurden, konnte ihnen nur die römisch-katholische Kirche Gnade geben und jenseitige Strafen im Höllenfeuer erlassen. Dass mit dem Almosen immer mehr die Großbaustellen im Vatikan bezahlt wurden - und im 15. Jahrhundert ein kirchlich organisierter, regelrecht verbriefter Ablasshandel aufkam, für den der Dominikanerpater Johann Tetzel (1460-1519) sinnbildlich wurde, führte zu Luthers Widerspruch gegen diese Praxis, an dem sich die Reformation entzündete, was sich zu der grundsätzlichen Spaltung der Konfessionen ausweiten sollte: "Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt". Tatsächlich wurden Opferstöcke häufig auch als "Tetzelkasten" bezeichnet, da dieser seine Ablassgelder in ähnlichen, mit Eisenbeschlägen hoch gesicherten und mit Schlössern verriegelten Kästen aufbewahrte, auf die nicht selten ein kleiner Teufel aufgemalt wurde, der die armen Seelen im Fegefeuer quälte. Der hier auf uns gekommene Opferstock hat einen Sockel über einer Plinte, so dass er fest in einer Kirche aufgestellt werden konnte, gleichzeitig war er aber auch mobil und konnte von Stadt zu Dorf, von Kirche zu Kapelle oder von einem Hause zum anderen getragen werden: Ein eintüriger, eisenbeschlagener, massiver Eichenkorpus. Die schwere gehämmerte Tür ist mit zwei über Kreuz gelagerten eisernen Verschlussbändern gesichert. Diese können jeweils mit einem Hängeschloss verschlossen werden. Oben schließt der Stock mit einer massiven, genieteten und genagelten Eisenplatte ab, aus der ein trichterförmiger Einwurfschacht ragt, in den die Gold-, Silber- und Kupfermünzen eingelegt werden konnten. Trichter, Bänder, Riegel und Nieten aus handgeschmiedetem Eisen. Vorderhalb findet sich eine in den Sockel eingeschnitze Jahreszahl "1645". - Vorhanden sind ferner zwei in Alter und Optik passende dreieckige Hängeschlösser, die beide voll funktionsfähig sind. Der Standfuß des Opferstockes wurde gekürzt und auf einen passenden aber späteren Holzsockel montiert. Sehr guter Zustand Alters- und Gebrauchsspuren und schöner, gewachsener Patina. Oberfläche konserviert. Schlösser mit vorhandenen Schlüsseln und intakt. Eichensockel später ergänzt.

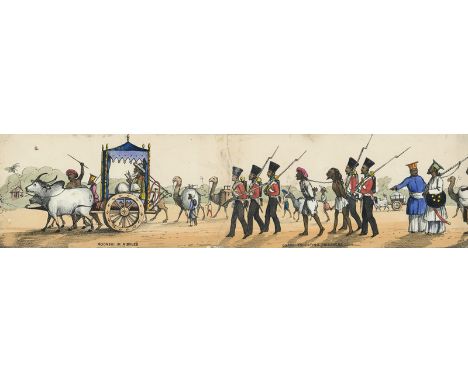

-- Mit dem Kreuzer nach Sansibar-- Böhm, Julius, Lazarett-Gehilfe, Assistent eines Schiffsarztes (1873-1941). Tagebuch von einer Fahrt mit dem deutschen Kreuzer "Condor" nach Ost- und Südafrika. 136 ungez. Seiten. (Tinte und Bleistift). Mit 2 Federzeichnungen. 4to. Lose Bl. in einer neueren blauen Leinenkassette mit aufmontiertem, altem handschriftlichen Deckelschild mit Federzeichnung (Seeadler etc.): "Julius Böhm - freiwillig eingetreten 1891 - Zum Andenken! - Reise-Erlebniße". In einer Tasche im Innendeckel 1 Foto Böhms in Matrosenuniform (Dreiviertelfigur) und 2 Fotos des Kreuzers "Condor" (neuere Abzüge). 1.X.1894 - 17.II.1896.Höchst interessant und lebendig beschriebene Afrika-Reise eines ehemaligen Lazarettgehilfen, der hier als Assistent des Schiffsarztes mit dem deutschen Kreuzer "Condor", gefolgt von S.M.S. "Cormoran", von Kiel aus über Skagerrak, Plymouth, Gibraltar, Malta, Aden, Daressalam, Durban etc. nach Sansibar und Südafrika fährt. Nach einer Einleitung mit der Vorgeschichte seiner Reise berichtet Böhm die täglichen Ereignisse und Eindrücke auf dieser halb-militärischen Expedition. Seine farbigen und teils spannenden Schilderungen entsprechen dabei allerdings in jeder Hinsicht dem heute vorherrschenden Klischee von Geist und Praxis der deutschen Kolonialherrschaft um 1900. Schon in Plymouth werden die Engländer - mit Ausnahme der Seeleute - negativ gezeichnet; später sind die Araber nur verbrecherische und brutale Sklavenhändler; die "Neger" und "Nigger" werden von Böhm nicht abfällig beurteilt, aber doch mit der Arroganz betrachtet und beschrieben, wie sie bei allen Kolonialmächten üblich war. Die Buren sind Hünen und Helden, und der Schreiber ist überzeugt, dass die Engländer bei den Kämpfen in Südafrika den kürzeren ziehen werden. Auch bei aller Berücksichtigung des damaligen Zeitgeistes ist manches aus heutiger Sicht nur schwer nachzuvollziehen, insbesondere Böhms und seiner Kameraden Neigung, jedes Wildtier, das ihnen begegnet, ohne plausiblen Grund zu töten: alle Schlangen werden erschlagen, alle Vögel erschossen etc., und Böhm bedauert nur gelegentlich, dass sie wegen zu vieler Schusslöcher zum Ausstopfen nicht mehr geeignet seien. Und es fehlt bei keiner Gelegenheit das dreifache "Hurra". Bei alledem bietet jedoch Böhms meist in fließendem Text geschriebener, detaillierter Reisebericht lebendige Bilder und zeitgeschichtliche Einzelheiten, welche die Kenntnisse vom Afrika dieser Zeit und der deutschen Kolonialgeschichte wertvoll ergänzen. Einige Zitate mögen Böhms Stil kennzeichnen: Nach einem Streit mit englischen Infanteristen in Plymouth kamen englische Matrosen hinzu: "Da packten die Matrosen die Infanteristen und setzten sie an die frische Luft. Die englische und deutsche Marine hält stets zusammen, so auch hier. Wir wollten nun den Matrosen ein Glas Bier und eine Zigarre anbieten, aber diese wiesen sie zurück und sagten, dass wir ihre Gäste seien". - Die Äquator-Taufe wird nicht nur im Tagebuch ausführlich geschildert - Böhm hat den Vorgang in einem separaten Manuskript beigefügt. Nach einem Abstecher von Sansibar am 15. Dezember 1894: "... um 7 Uhr liefen wir im Hafen von Lorenzo Marquez ein. Ein herrliches Bild. Die sinkende Sonne schien blutrot auf die Stadt und den Urwald. Wir wurden aber jählings aus unserer Betrachtung gerissen, denn ein portugisisches Kriegsschiff beschoss einen Haufen Kaffern, welcher sich am Strande zeigte und sich feindselig benahm. Die Schwarzen hielten nicht lange stand, denn das Feuer der Portugiesen war zu heiß für sie. Wir machten unser Schiff auch klar zum Gefecht, aber griffen nicht in den Streit ein. Sobald es dunkel war hörte das Schießen auf.[16. - 24. Dezember 1894:] Ein sehr eintöniges Leben. Niemand durfte an Land, weil die Kanacker noch im Busch waren. Ein Deutscher kam am 17. an Bord und erzählte uns, daß die Schwarzen die Batterien schon mal erobert hätten, aber sie wegen Nichtkenntniß und Mangel an Munition wieder verlassen mußten. Nur zu Zeiten kämen sie aus dem Busch um zu rauben, sengen und plündern. - Die Preise sind hier sehr hoch, eine Flasche Bier 21/2 Schilling, ein Cognak 1 Schilling. Unter einem Sixpence (51 Pfg) bekommt man überhaupt nichts. Dafür sind aber auch wieder hohe Löhne. Der Deutsche, welcher mir das alles erzählte, bekam 50 Pfund Sterling (1020 M.) den Monat, mußte aber wieder 25 Pfund für Essen im Hotel bezahlen. Also, wie gewonnen, so zerronnen. Unter 20 M. arbeitet hier Niemand ... [29.XII.1894:] Morgens hissen die portugiesischen Kanonenboote und der Kreuzer die Flaggenhalbstocks. Kurz darauf kommt unsere Dampfpinasse von Land und meldet, daß der Kommandant eines portugiesischen Kanonenbootes, welches des Nachts den Fluss stromauf gefahren war, von den Kaffern erschossen sei. Der Fluss ist ungefähr so breit wie die Ruhr. Das Kanonenboot fuhr stromauf, also nur langsam, bis zu beiden Seiten die Kaffern erschienen und die Portugiesen beschossen. Wegen der Dunkelheit konnten dieselben aber nicht den nötigen Widerstand leisten und da der Kommandant fiel, drehten sie bei und fuhren zurück nach Lorenzo Marquez. Wir hißten auch sofort die Flagge halbstocks und der Kommandant fuhr zu dem port. Kreuzer ... [27.I.1895:] Geburtstag S. Majestät des Kaisers! Schon lange vorher waren einige Theaterstücke eingeübt worden, bei welchen ich als Soufleur mitspielte. Es waren viele Einladungen an Land ergangen und daher eine Menge Besucher an Bord. Die Theaterstücke waren zu Aller Befriedigung verlaufen und die Offiziere und Besucher stifteten uns nun etliche Biere und Weine. Am Abend folgten die Offiziere einer Einladung an Land. Bevor der Assistenzarzt ging, bat er mich, doch ordentlich aufzupassen. Es würden die Matrosen wohl über ihren Durst trinken und es entstünden dabei sehr leicht Reibereien. Na, zum Glück blieb aber das Letztere aus [28.I.1895:] Der Dienst war heute nur sehr flau. Man konnte sehen, auch bei den Offizieren, daß gestern Kaisers Geburtstag war ... [17.II.1895:] Londberg, Sieler, ich und zwei Unteroffiziere der Schutztruppe, außerdem noch zwei Neger drangen nun in den Urwald ein. Kleine Vögel gab es in Massen, aber darauf wollten wir keine Patronen verschießen. Wir hatten, nachdem wir uns um 5 Uhr wieder beim Kutter einfanden, 7 Habichte, 5Schnepfen und 2 Affen geschossen. Außerdem hatte Londberg mit dem Kolben seiner Büchse, nachdem er schon 2 Schuß abgegeben hatte, eine Schlange von 13/4 m Länge und ungefähr 5 cm Durchmesser erschlagen. Das Tier entwickelte im Todeskampf eine furchtbare Kraft. Ich hatte 1 Habicht und 1 Schnepfe erlegt ...". Eine weitere Beschreibung eines Urwald-Marsches erzählt auch die Besichtigung einer Höhle, wobei zahlreiche Fliegende Hunde und Vögel erschossen werden. Der mehrtägige Besuch des Herzogs von Mecklenburg mit Besichtigung des "Condor" und Torpedoschießen wird geschildert, ebenso Schießübungen mit Eingeborenen. Beim Besuch eines Dorfes im Mai 1895 heißt es: "Die Neger waren zum größten Teil aus dem Dorfe verschwunden, wahrscheinlich aus Angst vor den German Sailors. Wohin wir bis jetzt gekommen sind, überall haben die Deutschen ein hohes Ansehen; begründet auf Furcht vor denselben. Verschiedene Male habe ich Gelegenheit gehabt zu beobachten, wie die Araber, Indier, ja selbst die Neger verächtlich die Engländer, Portugiesen, Italiener u. a. behandelten, wie wir aber an sie heran kamen, wichen sie doch scheu zur Seite. Sie sagen: 'Germans no good. German plenty bum - bum'. Sie können noch immer nicht verschmerzen, daß die "Leipzig" [18]91 Zanzibar beschossen hat ...". Es folgt noch eine Fülle von Abenteuern, schweren Stürmen auf See, interessanten Begegnungen, Besuch des Burenpräsidenten Ohm Krüger auf dem Kreuzer und vieles andere, [...]

- Eigh. Brief m. U. "Richard Wagner". 3 S. Doppelblatt. Gr. 8vo. Bayreuth 10.XII.1870 (! 1874?). An einen "geehrtesten Freund" in Leipzig, wohl an den Kapellmeister Gustav Schmidt. Wagner ist damit beschäftigt, diskret nach Gesangspersonal für sein Bayreuther Projekt Ausschau zu halten. "... Sie werden ersehen, welcher schlichten 'Richtung' ich immer noch ergeben bin, da ich so vielen freundlichen Anzeigen ernster Musikaufführungen Ihrerseits stets noch Folge versagen musste, und dagegen nun Ihnen mit der Bitte komme, mich im Leipziger Opern-Repertoire orientiren zu wollen. - Ich möchte nämlich (ganz incognito) einige der dortigen Sänger kennen lernen: vor allem ein Fräulein Rosenfeld, die Jemand mir sehr rühmte u. vielleicht wüssten Sie mir auch noch etwas Besonderes zu empfehlen ...". Bittet darum, ihm jeweils kurzfristig ("vielleicht selbst per Telegraph") Opern zu nennen, in denen die Leipziger Kräfte am besten repräsentiert werden, damit sich Wagner ein Urteil bilden könne. Alles müsse aber unter größter Geheimhaltung geschehen: "... würde ich Sie dann ersuchen, meine Ankunft durchaus nur unter uns zu behalten, namentlich beim Theater sie nicht verlauten zu lassen, weshalb ich auch um Logis in dem anderen Hôtel auf dem Rossmarkt - ich glaube Hopf!? - bitten würde, um nicht im Prusse's geschwätzig ausgesetzt zu sein. - Verzeihen Sie, dass ich mit solchen Trivialitäten mich an Sie wende; aber, weiss Gott, ich wüsste in Leipzig niemand, mit dem ich dort lieber 'incognito' zusammenträfe, als Sie. - Die Zeit ist mir gleich, da ich jeden Tag abkommen kann und diessmal allein reise, um keine weiteren Confusionen herbeizuführen ...". - Das Datum "1870" ist auf dem Brief zweimal von anderer Hand mit Bleistift zu "1874" korrigiert worden. Obwohl es merkwürdig erscheint, dass Wagner sich so im Jahresdatum geirrt haben soll, so ist doch festzuhalten, dass es 1870 am Leipziger Stadttheater nur zwei "Frl Rosenthal" gab, während 1874 sich tatsächlich ein Fräulein Rosenfeld im Sängerpersonal befand. Im WBV 6931 ist ein Brief mit Datum 10.XII.1874 an Friedrich Feustel genannt, wobei man sich auf Altmann 2607 bezieht, der aber unter dieser Nummer einen Brief vom 16.XII. nennt! Außerdem liegt jener Brief in Bayreuth. Dieser Konfusion möchten wir nicht folgen, sondern eher an Gustav Schmidt denken, denn Altmann zitiert unter Nr. 2606 einen Brief vom 15.XII.1874 an ("vermutlich") Gustav Schmidt, in dem Wagner offenbar auf das hier behandelte Vorhaben eingeht (er sieht sich eine Vorstellung der "Jessonda" an). - Jedenfalls ist der vorliegende Brief weder bei Altmann, noch im WBV verzeichnet.

Wildgans, Anton, österr. Schriftsteller, Burgtheater-Direktor (1881-1932). Eigh. Brief m. U. "A. Wildgans". 1 S. (Patent-Faltbrief m. Adresse). Gr. 8vo. Sulz-Stangau bei Kalten Leutgeben (Österreich) 26.XI.1928.An den Verleger Reinhard Piper in München. "... Ich empfing Ihr liebenswürdiges Schreiben vom 23. d. M., in dem Sie mir das Buch 'Der lachende Gott' von Bruno Brehm ankündigen. Leider befinde ich mich nicht daheim, sondern in einer Heilanstalt, wohin mir Bücher - da mir jede geistige Arbeit dgl. verboten ist - nachgeschickt werden. So werde ich wohl erst nach meiner Heimkehr in den Besitz des Buches kommen und Ihnen dann, woferne eine Lektüre bis dahin möglich sein sollte, über meinen Eindruck von dem Werke berichten. Buchbesprechungen für die Zeitungen schreibe ich nicht ... Den Verfasser dürfte ich übrigens persönlich kennen, wenn er mit einem Artillerieoffizier der ehemaligen k. u. k. Armee identisch ist ...". - Wildgans hat recht: Bruno Brehm war im ersten Weltkrieg Artillerie-Hauptmann.

Orta, Garcia de. Due libri dell' historia de i semplici, aromati, et altre cose; che vengono portate dall' Indie Orientali pertinenti all' uso della medicina. Con alcune brevi annotationi di Carlo Clusio. Et due altri libri parimente di quelle che si portano dall'Indie Orientali, di N. Monardes. 12 Bl., 347 S., 2 w. Bl. Mit Holzschnitt-Druckermarke und 17 Textholzschnitten. 17,5 x 11,5 cm. Pappband des späten 19. Jahrhunderts (Gelenke beschabt) mit RSchild. Venedig, Francesco Ziletti, 1582.STC 478. Palau 99519. Sabin 57668. Durling 3419. DSB X, 238. Vgl. Adams O-323 (EA). - Zweite italienische, durch den niederländischen Botaniker Charles de l'Ecluse (1526-1609) herausgegebene Ausgabe der zuerst 1563 im indischen Goa erschienenen Colóquios dos simples e drogas e cousas medicinais da Índia, der ersten von einem Europäer verfassten Abhandlung über tropische Medizin. Das Werk wurde rasch in mehrere Sprachen übersetzt und wurde zum Standardwerk der frühen europäischen Tropenmedizin. Enthält frühe und bedeutende Beschreibungen von Heilpflanzen in den entsprechenden Regionen. Da Ortas Beschreibung der Cholera galt lange Zeit als grundlegend. Die botanischen Holzschnitte u. a. mit einer frühen Abbildung einer Tabakpflanze. - Titel mit altem Tinteneintrag. Etwas gebräunt und braunfleckig sowie mit größerem, teils verblasstem Feuchtigkeitsfleck im unteren Rand, einige Lagen mit Braunfleck im Satzspiegel, vereinzelte Unterstreichungen.

Inkunabel-Sammelband. 8 seltene Inkunabeldrucke, darunter die mit Holzschnitten reich illustrierte "Historia septem sapientium Romae". 4°. 20 x 14,4 cm. Hellbraunes Kalsbsleder d. Z. (Kapitale ausgerissen, Rücken mit Lederfehlstelle, stärker beschabt, bestoßen und berieben, fliegende Vorsätze alt erneuert) über Holzdeckeln mit reicher Fileten- und Stempelblindprägung (und späterer Nummer "96" in Schwarz auf dem Rücken sowie einem kleinen Schnitttitel "Hymni" auf dem Kopfschnitt und 2 (1 punzierte) Schließbeschlägen (ohne die Schließe). In grüner moderner Halbmaroquin-Kassette mit goldgeprägtem Rückentitel, Leinen-Deckelbezug und 4 Messing-Buckelknöpfen unten. Köln, Leipzig, Straßburg und Venedig 1485-1491.Umfangreicher Sammelband überaus bedeutender und seltener Inkunabeldrucke aus Köln, Leipzig, Straßburg und Venedig, wohl - das legt der Einband nahe - in Leipzig gesammelt und zusammengebunden. Der Messeplatz galt damals schon als eines der europäischenn Handelszentren wie Frankfurt - und unser Sammelband führt eindrucksvoll vor Augen, wie die einzelnen Drucke international kursierten und europaweit gehandelt wurden - Druckerzeugnisse waren eben damals schon nicht in erster Linie nationales, sondern europäisches Kulturgut! Im Zentrum des Bandes steht (als sechster Druck) die im Mittelalter überaus populäre, hier in der reich illustrierten siebten Ausgabe vorliegende Historia septem sapientum Romae, „eine zyklische Rahmenerzählung“, die „in zahlreichen orientalischen und abendländischen Versionen vor[liegt]. Die Drucke des 15. Jahrhunderts gehören der ‚abendländischen Normalform‘ an“ (GW). Im Zentrum des Bandes steht (als sechster Druck) die im Mittelalter überaus populäre, hier in der reich illustrierten siebten Ausgabe vorliegende Historia septem sapientum Romae, „eine zyklische Rahmenerzählung“, die „in zahlreichen orientalischen und abendländischen Versionen vor[liegt]. Die Drucke des 15. Jahrhunderts gehören der ‚abendländischen Normalform‘ an“ (GW). Kaiser Pontianus schickt seinen jungen Sohn Diokletian zum Unterricht zu den sieben weisen Meistern. Nach seiner Rückkehr legt der Sohn ein Schweigegelübde ab, wie es die Sterne raten. Während dieser Zeit weist er die Annäherungsversuche seiner Stiefmutter, der Kaiserin, zurück, die zum Kaiser geht und den Prinzen beschuldigt, sie verführen zu wollen. An sieben aufeinanderfolgenden Tagen kommt es zu einem Wettstreit von Geschichten und Gegengeschichten, die von der Stiefmutter und den sieben Weisen erzählt werden, wodurch die Hinrichtung des Prinzen aufgeschoben wird, bis er die Freiheit erlangt, die die Wahrheit frei herauszusagen. Die Ursprünge der Erzählungen liegen im orientalischen, im persischen oder indischen Raum. Die 23 ganzseitigen Holzschnitt-Illustrationen sind von elf verschiedenen Blöcken gedruckt (mit Wiederholungen), sie zeigen: 1. Tod der Kaiserin, der Mutter von Diokletian. 2. Pontianus vertraut seinen Sohn den sieben klugen Meistern an. 3. Heirat von Pontianus und seiner neuen Frau. 4. Der Junge und die Weisen lesen die Zukunft in den Sternen. 5. Begegnung zwischen dem Kaiser und seinem Sohn. 6. Der Junge weist die Annäherungsversuche seiner Stiefmutter, der Kaiserin, zurück. 7. Die Kaiserin gibt dem Kaiser vor, von seinem Sohn angegriffen worden zu sein. 8. Die Kaiserin erzählt die erste Geschichte. 9. Der erste Weise erzählt seine Geschichte. 10.-22. Dieselben zwei Holzschnitte werden abwechselnd wiederholt. 23. Der Junge erzählt seine Geschichte, und die falsche Magd der Kaiserin wird als ihr (männlicher) Liebhaber entlarvt.Der Stil der detailreichen Illustrationen erinnert an den niederländischen Bellaert-Meister. Der Drucker Koelhoff entlieh die Holzschnitte von Gerard Leeu in Antwerpen, der sie zuvor für die Bruder Claes Leeu für die niederdeutsche Ausgabe von 1488 und danach für seine lateinische Ausgabe vom 6. November 1490 verwendete. Dieser Druck ist von allerhöchster Seltenheit, seit 1975 kann kein Exemplar auf dem amerikanischen, seit 1990 auch keines auf dem deutschsprachigen Markt (bis ca. 2015) nachgewiesen werden, lediglich 15 weitere Exemplare sind weltweit in öffentlichen Bibliotheken nachweisbar. Der gesamte Sammelband gliedert sich, wie folgt (mit bibliographischen Angaben):I) Thomas a Kempis. Imitatio Christi. Mit: Johannes Gerson, De meditatione cordis. 56 Bl. 40 Zeilen. Venedig, Peregrinus de Pasqualibus und Dionysius Bertochus, 1485. - Hain-Copinger-Reichling 9088. GW 46818. Goff 1964, I-8. BMC V, 390. BSB-Ink T-167. ISTC ii00008000. Arnim, Schäfer, 1984, 332.II) Thomas von Aquin (Pseudo-). De arte et vero modo praedicandi. 12 nn. Bl. 33 Zeilen. Leipzig, Konrad Kachelofen, um 1489. - Hain 1826. GW 46062. Goff T-270. ISTC it00270000. - Die wahrhafte „Weise zu predigen“ wurde irrtümlicherweise Thomas von Aquin zugeschrieben, es handelt sich jedoch um eine Zusammenstellung von Werken des Jacobus de Fusignano, das wiederum Henricus de Hassia zugeschrieben wird (vgl. T. M. Charland, Artes praedicandi, Paris, 1936, S.87). III) Elegantiarum viginti praecepta. 12 nn. Bl. (e. w.). 36 Zeilen. Köln, Heinrich Quentell, um 1490. - Hain-Copinger 1895. GW 291. ISTC ie00032050. Fälschlicherweise wurde das Werk manchmal Aegidius Suchtelensis zugeschrieben (vgl. GW VIII, 23, nach B. Kruitwagen in Het Boek 15, 1926, S. 1-6). Siehe auch Arnim, Schäfer, 1984, 121. IV) Johannes Gobius. De spiritu Guidonis: Hijstoria de spiritu quodam coniurato per priorem fratrum predicatorum Guidonis. 14 Bl. 33 Zeilen. Leipzig, Konrad Kachelofen, um 1489. - Hain-Copinger 8741. GW 10943. Goff G-315. BMC III, 624. Arnim, Schäfer, 142. ISTC ig00315000.V) Bonaventura. De Praeparatione ad missam. 8 Bl. 36 Zeilen. Köln, Heinrich Quentell, 1499 (i.e. 1494?). - Hain-Copinger 3549. GW 4684. Goff B-936. BMC I, 291. Arnim, Schäfer, 73. ISTC ib00934550. - Die Anweisungen zur Vorbereitung der Heiligen Messe des Bonaventura ist von Quentell in das Jahr 1499 datiert, von Arnim und andere vermuten hier einen Fehler im Kolophon, da die Gotica Type 3:180G nicht später als in einem 1493 datierten Druck der Offizin nachweisbar ist. VI) Historia septem sapientum Rome. 50 Bl. 34-37 Zeilen. Mit Holzschnitt-Druckermarke und 23 ganzseitigen Textholzschnitten von 11 Blöcken gedruckt. Köln, Johann Koelhoff d. Z., vor 6. November, 1490. - Hain-Copinger 8725. GW 12853. Goff S-449. BMC I, 230. Bodleian S-172. Schreiber 5139. Schramm VIII, 6 und 18, Abb. 301 und 303-314. ISTC is00449000. Die siebente lateinische Ausgabe der berühmten Geschichtensammlung. VII) Expositio hymnorum. 56 S. 46 Zeilen (Kommentar). Straßburg, Johann Prüss, um 1491. - Hain 6779. GW 13696. Goff E-148. ISTC ie00148000. Diese „Expositio hymnorum“ der Offizin von Johann Prüss wurde häufig zusammengebunden mit den „Sequentiae“, beide in derselben Type der Offizin. Dennoch handelt es sich hier um zwei unterschiedliche Drucke mit verschiedenen Lagensignaturen und gedruckt auf anderen Papierchargen (Arnim, Schäfer, 172). VIII) Sequentiae. [...]

Liebermann, Max, Maler und Graphiker, Hauptvertreter des dt. Impressionismus, Präsident der Preuß. Akademie der Künste (1847-1935). Eigh. Brief m. U. "Max Liebermann". 12/3 S. Doppelblatt mit Monogramm "ML" im Briefkopf. 8vo. Wildbad 17.VII.1893.Dankt einem Kunstschriftsteller, der ihm zwei Exemplare einer Broschüre übersandt hatte. "... die mir natürlich sehr gefällt. Ist sie doch quasi 'Fleisch von meinem Fleische'. - Übrigens gab sie Veranlassung zu einer kleinen Geschichte, die zu drollig als daß ich sie Ihnen vorenthalten könnte: Vor ein paar Tagen frägt mich die uralte Excellenz v. Simson - der Reichstagspräsident par excellence u. dito Bildungsphilister - über den Inhalt Ihrer Brochüre, die ich ja - da sie in der Vossischen annoncirt war 'mit einem Briefe an M. L.' - kennen müsse. Ich erwiderte, daß ich sie noch nicht gelesen, da Sie mir dieselbe wohl zu schicken versprochen hätten, aber ich sie noch nicht erhalten. Nachdem er sich eine Viertelstunde in Gemeinplätzen über alte und neue Kunst ergangen, entläßt er mich huldvoll, wie eine Excellenz eben das zu thun pflegt, mit dem Gefühl, mich unendlich ausgezeichnet zu haben, da er mich einer Ansprache gewürdigt. Er hatte sich schon zum Weggehn erhoben - bei seinen 82 Jahren keine leichte Sache - als er mir ganz geheimnißvoll sagt: 'Nun noch eine Frage: Glauben Sie wirklich an die Zukunft der neuen Kunst?' Tableau ...". - Eduard von Simson (1810-1899) war von 1871 bis 1874 Präsident des Deutschen Reichstags. - Als Adressat des Briefes und Autor der genannten Broschüre käme vielleicht Arno Holz in Frage: Die 2. Folge seiner Schrift "Die Kunst. Ihr Wesen und ihre Gesetze" erschien 1893 als Broschüre.

-- Literarischer Meilenstein zwischen französischem Chanson de geste und deutscher Prosa-- Ein schöne warhaftige Hystory von Keiser Karolus sun genant Loher oder Lotarius wie er verbant ward siben iar vß dem künigreich vnd wie er sich die selbig zeit so ritterlich bruchte, das er zueletst Roemscher keiser, vnd im vßgeschniten ward. CXXVI (recte CXXIV) num. Bl. Mit zahlreichen Holzschnitt-Initialen und 37 (4 fast ganzseitigen) Textholzschnitten (davon 25 von jeweils 2 Blöcken). 16,5 x 14 cm. Marmoriertes geglättetes Kalbsleder des 18. Jahrhunderts (kleine Bezugsfehler und Kratzer, Gelenke und Rücken brüchig, sorgfältig älter restauriert) mit goldgeprägtem RSchild und hübscher Deckelblindprägung mit Bugfileten und Fleurons. Straßburg, Johannes Grüninger, 25. Februar 1514. VD16 S 3414. USTC 646651. Goedeke I, 357, 19. Schmidt. I, Grüninger, 133. Horváth 32. Heitz-Ritter 283. Gotzkowsky I, B.6.1. - Erstausgabe des berühmten Epos in der deutschen Übersetzung aus der Feder der Gräfin Elisabeth von Nassau-Saarbrücken (1393-1456), wie es verso Titel heißt: "Die wolgeborne Fraw die da genant w[ir]z Margreth greuin zu Widmunt ... Hertzog friderichs von Lotring grauen zu Widemunds hußfraw, Die hat diß buch erstmals vß dem latin in Welsche sprach thun schreiben ... darnach fürbaß von welscher sprach zu teutsch gemacht durch die wol geboren fraw Elißabeth von Lotringen greuin, witwe zu Nassaw vnd sarbrücken ... Jm iar. M cccc.vii". Es handelt sich um eines der erstaunlichsten Heldenmärchen in deutscher Sprache, basierend auf einem französischen Chanson de geste: "Loher" (Lothar), der erstgeborene Sohn von Kaiser Karl, wird für sieben Jahre vom Hof verbannt. In Begleitung seines Freundes Maller zieht er ins Ausland. Er kämpft für König Orscher von Konstantinopel und gewinnt die Tochter und das Land des Königs. Seine Frau stirbt bei der Geburt seines Sohn Marphone, während Loher erneut in Schlachten kämpft, nun in Rom im Auftrag des Papstes. Nach Karls Tod und in Abwesenheit von Loher lässt sich sein Bruder Ludwig zum französischen König krönen. Der Papst schlichtet den Konflikt: Ludwig bleibt König von Frankreich und Loher wird Kaiser von Rom. Unzufrieden mit dieser Lösung, locken die französischen königlichen Räte Loher in einen in einen Hinterhalt und kastrieren ihn, um sicherzustellen, dass der Kaiser keine Nachkommen hat (in Unkenntnis seines Sohns). Die folgenden Jahre des Krieges zwischen den Brüdern enden mit dem Sieg von Loher und Marphone, die nun erwachsen sind, der Hinrichtung der Verräter und der Versöhnung der Brüder.Die Übersetzerin Elisabeth von Nassau-Saarbrücken war die Tochter des Herzogs Ferry V. von Lothringen (gest. 1415) und Margarete von Vaudémont und Joinville (gest. 1416). Im Jahr 1412 heiratete sie Philipp I. von Nassau-Saarbrücken (gest. 1429). Seit den 1920er Jahren ist es weitgehend anerkannt, dass Elisabeth dieses und drei weitere französische Chansons de geste übersetzte. Es sind die frühesten erhaltenen Übersetzungen französischer epischer Verse in deutsche Prosa. Obwohl Elisabeths persönlichen Beitrag zu den Übersetzungen in der neueren Forschung umstritten ist (z. B. von Bloh 2002, S. 32), so muss sie doch zumindest die Übersetzungen initiiert und wahrscheinlich auch überwacht haben. Ihre Werke markieren den Beginn der deutschen epischen Prosa. - Titel mit wenigen leichten Fleckchen, gering angestaubt, wenige sauber restaurierte bzw. geschlossene oder angefaserte Papierläsuren, vereinzelt kleine Braun-, Stock- und Fingerfleckchen, zum Schluss wenige Wurmlöchlein (meist ohne Buchstabenverlust), insgesamt schönes Exemplar dieses überaus seltenen Drucks aus der Basler Offizin von Grüninger. So sind weltweit nur 13 Exemplare überhaupt in öffentlichen Bibliotheken nachweisbar, von denen wiederum drei als verlustig gelten (vgl. KVK, WorldCat und Gotzkowsky). Im Handel wurde seit 1975 kein Exemplar mehr angeboten (ABPC 1975-2015; JAP 1990-2014). Das vorliegende Exemplar stammt aus der bedeutenden Sammlung von Otto Schäfer, Schweinfurt (OS 1357), erworben 1986 von H.P. Kraus, New York.

Historiæ Biblicæ Veteris et Novi Testamenti, junioribus ad faciliorem eruditionem, senioribus ad vivaciorem memoriam. - Biblische Geschichten, des Alten und Neuen Testaments, denen Jungen zu leichterer Erlehrnung, denen Alten zu frischerer Behaltung, denen Predigeren zu geschwinderer Erinnerung, allen zum nutzlichen und heiligen Augen-Lust. Zweisprachiger Titel in Rot und Schwarz und 100 in der Platte nummerierte Kupfertafeln. 22,5 x 35 cm. Halbleder d. Z. (berieben) mit RSchild. Augsburg, Joseph und Johann Klauber, (1748).Ornamentstichsammlung 155. Lanckoronska I, 22-23. - Vollständige Folge. "Eine der bedeutendsten Leistungen der Gebrüder Klauber. Die jeweiligen Handlungen in figürlichen Rahmen aus Ranken- und Muschelwerk; eine Fülle kulturhistorisch interessanter Momente, nichts anderes als die Abschilderung des damaligen Lebens, von barocker Phantasie und erhöhter Lebendigkeit gesteigert (Lanckoronska)." Einige der Tafeln tragen auch den Namen I. A. Stockmanns als Zeichner.Die Gebrüder Klauber waren die Begründer des bedeutenden, gleichnamigen Verlages. Nach dem Ausscheiden des Mitbegründers Gottfried Bernhard Goetz gaben sie sich den Beinamen Catholici, um damit im Unterschied zu den vielfach evangelisch geprägten Kupferstichverlagen Augsburgs ihre katholische Gesinnung zu betonen. Der Klaubersche Verlag entwickelte eine bemerkenswerte Tätigkeit und gab eine große Zahl von Andachts- und Wallfahrtsblättern, biblischen Stichen und Heiligendarstellungen heraus. Da die beiden Brüder eine völlig analoge Stichtechnik anwandten, läßt sich das Oeuvre nicht stilistisch differenzieren. Die vorliegende Folge beeindruckt durch ihren erstaunlichen Formenreichtum an Ranken- und Muschelwerk, in dem die jeweiligen biblischen Szenen dargestellt sind. Mit ihrer schier unbegrenzten ikonographischen Vielfalt und feinteiligen, virtuosen technischen Ausführung ist sie ein bedeutendes Zeugnis des Augsburgischen Rokoko. - Tafel LXXXV mit geschlossenem Randeinriss, Tafeln LXXXIX und IVC mit kleiner restaurierter Fehlstelle, Tafel VIIIC mit überstrichenen Tintenflecken, die letzten Blatt mit vertikalen Quetschfalten, vor allem anfangs mit mit Kalkweiß überstrichenem Feuchtigkeitsfleck in der oberen rechten Ecke.

-- "in das gemeinste Gefängniß zu Vagabunden u. Dieben"-- Blind, Karl, dt. Berufs-Revolutionär, Journalist und polit. Schriftsteller, in Rastatt inhaftiert, aus Frankreich ausgewiesen, lebte seit 1852 in England (1826-1907). Eigh. Manuskript und eigh. Begleitbrief, beides mit Unterschrift "Karl Blind". Zus. 21/2 S. Gr. 8vo. Straßburg 22.VII.1848. An die Augsburger "Allgemeine Zeitung", in der er sich im Namen der neu gegründeten "Gesellschaft deutscher Republikaner" mit einer Erklärung gegen die Presse-Angriffe auf den Revolutionär Karl Heinzen wenden will: "Erklärung. - Die 'Allg. Ztg' bringt in einer ihrer neuesten Nummern Etwas über die Zwistigkeiten zwischen Heinzen u. Hecker, da in einer früheren Nummer von '63 Flüchtlingen' ebenfalls eine Erklärung gegen Heinzen abgegeben wurde, u. vielfach die Meinung verbreitet wird, als stehe jener Angriff der '63' mit dem Streite zwischen Hecker u. Heinzen in Verbindung, so theilen wir hier eine nothwendige Darstellung mit, die bereits vor längerer Zeit in den 'Seeblättern' erschienen ist ...". - Es folgt ein angeklebter Zeitungsartikel, in dem Heinzen gegen die ungerechtfertigten Angriffe des Reaktionärs Corvin-Wiersbitzki in Schutz genommen wird. Dann setzt sich Blinds Handschrift fort: "... Was die materiellen Anschuldigungen betrifft, so sind dieselben in obiger Darstellung bereits erledigt. Von den angeblichen 63 haben sich bei dem unterzeichneten Komité sofort nach Ankunft der betreffenden Nummer der 'Allgemeinen' Elfe gemeldet, welche ihren Namen als 'gefälscht' bezeichneten. Unter den übrigen Unterschriften befinden sich die Namen von Solchen, welche zwar Flüchtlinge sind, aber aus ganz anderen Gründen, als aus politischen. Darnach ist schon der Werth des in die 'Allg Ztg' eingerückten Machwerks zu bemessen." Unterzeichnet von Karl Blind und 4 weiteren Mitgliedern der "Gesellschaft deutscher Republikaner". - In einem Begleitbrief, ebenfalls im Namen der Gesellschaft deutscher Republikaner, schreibt Blind: "... Die 'Allg. Ztg' ist bekanntlich seit Jahren die Feindin Karl Heinzens. Erst vor kurzem sind in ihr wieder Angriffe gegen denselben erschienen. Wir hoffen, daß auch eine Vertheidigung Heinzens in diesem Blatte gestattet sein wird ...". Beiliegend zwei weitere Zeitungsartikel zu dem Thema sowie ein eigh. Brief des Fabrikanten E. Miller (Kassenwart des Vereins der Republikaner), datiert Straßburg 29.VIII. (1849), in dem er der "Allgem. Zeitung" über das neueste Schicksal Karl Blinds berichtet: "Am 21. dieses wurde der deutsche Flüchtling Karl Blind, welcher kraft eines Befehls des Ministers des Innern wegen seiner sozialistisch-demokratischen Thätigkeit aus ganz Frankreich ausgewiesen ist, bey der Durchreise durch Straßburg, eben als er im Begriff stand, in die Schweiz zu gehen, von den Polizeibeamten der französischen Republik in der Morgenfrühe verhaftet. Man warf ihn zuerst in das gemeinste Gefängniß zu Vagabunden u. Dieben, welche etwa 70 an der Zahl eine Stube bewohnten, und unter denen er täglich sechsmal bey Gebeten und Bekreuzigungen anwesend seyn, wie auch die biblischen Geschichten über die unbefleckte Empfängniß Mariä ... zur Erbauung anhören mußte. Die deutschen Flüchtlinge boten zu seiner Freilassung alles auf. Aber erst nach Ablauf einer Woche wurde der Flüchtling Blind durch einen Polizeikommißär, Brigadier u. Gensdarmen auf der Eisenbahn an die Gränze gebracht, wobey er kaum noch dem Gekettetwerden entging ...". Man wollte ihn gegen seinen Willen der Stadt Basel übergeben, wodurch er nach Baden ausgeliefert worden wäre, doch konnten seine mitgereisten Freunde dies mit Mühe verhindern. - Interessantes Material über die europäischen Zustände in den Jahren 1848/49. - Blinds Brief mit einem Eck-Ausriss.

(Sansovino, Francesco). Della agricoltura di M. Giovanni Tatti (Pseud.). Libri cinque. Ne quali si contengono tutte le cose vtile, & appartenenti al bisogno della villa, tratte da gli antichi & da moderni scrittori. 4 Bl., 187 S., 1 Bl. Mit 2 (1 blattgroßem) Holzschnitt-Druckermarken und ca. 245 Textholzschnitten mit Pflanzendarstellungen. 20 x 14 cm. Etwas späterer Pergamentband (etwas fleckig und berieben, mit hs. RTitel). Venedig, Francesco Sansovino, 1561.EDIT 16, CNCE 31059. Mortimer 459. Hunt 87. STC 662. Vgl. Oberlé, Fastes 609. Nicht bei Adams. - Zweite Ausgabe der zuerst im Vorjahr erschienenen und reich illustrierten agrarwissenschaftlichen Abhandlung, die unter dem Pseudonym Giovanni Tatti vertrieben und von Cicogna dem römischen Gelehrten Francesco Sansovino (1512-1586; eigentlich Francesco Tatti) zugeschrieben wird. "Cet ouvrage est un traité de la vie à la campagne dont les matériaux ont été les grands écrivains agricoles: Creszensio, Columelle, Varron, Virgile, Palladio, Rutilio, Mattiole, Dioscoride, Pline, etc." (Oberlé). Behandelt auf Blatt 42- bis 70 auch den Weinanbau. Die zahlreichen Textholzschnitte hauptsächlich mit Pflanzendastellungn, am Schluss auch Kleinteire und Insekten. Sansovinos vierzehnbändiges Hauptwerk Venetia von 1581 gilt als erster Versuch eines umfassenden Überblicks über die Kunstaltertümer und Architekturdenkmäler der Stadt. - Etwas fleckig, stellenweise mit Feuchtigkeitsrand, am Schluss im unteren Rand sowie im Bug stärker gebräunt.

-- "eine Einigung Deutschlands werde nie Erfolg haben"-- Seebach, Karl von, Geologe, Mittelamerika-Reisender, Professor für Geologie und Paläontologie in Göttingen, erster Direktor des dortigen gleichnamigen Instituts (1839-1880). Eigh. Brief m. U. "K v Seebach". 8 S., eng beschrieben. 2 Doppelbl. Gr. 4to. (Göttingen) 15.XI.1866.Durchgehend in Kleinschrift an einen "lieben, alten Gönner und Freund", wahrscheinlich den Staatsrechtler und Rechtshistoriker Hermann von Schulze-Gaevernitz (1824-1888) in Breslau, den er schon während seiner Jugend in Weimar kennengelernt hatte. Sehr umfangreicher und interessanter Brief über die aktuellen politischen Ereignisse: Preußens Krieg gegen Hannover und dessen Annexion, geschildert aus dem Zentrum der Geschehnisse, da Seebach auch mit der welfischen Königsfamilie befreundet war. "... konnte ich mir nicht verhehlen, welch wesentlichen einfluß Ihr umgang u. Ihre politische meinung auf die basis meiner politischen auffassung gehabt hat. War ich dereinst Ihr zuhörer im völkerrecht, so bin u. bleibe ich stets Ihr politischer schüler u. darf bei dieser gelegenheit wohl nicht ohne renommage sagen, daß ich in dieser richtung mir nicht nur einige anerkennung sondern auch einen gewissen einfluß wenigstens in dem jüngeren kreise erworben habe ... Am verhängnißvollen tage der bundesabstimmung war ich mit dem jüngsten Prinzen Solms, einem neffen des Koenigs Georg, spatzieren gefahren; als wir nach haus kamen, um bei ihm zu diniren, war die noch nicht angekommen. 'Das ist das schlimmste unglück, was hannover treffen kann', sagte er. Am abend war ich mit Waitz in einer kleinen gesellschaft. Er brachte einen kurzen toast aus: 'Der Deutsche bund hat factisch aufgehoert zu existiren, lassen Sie uns hoffen, daß die D. nation den bund überlebt!' Zwei tage spaeter war der Koenig hier. Die armee war gar nicht vorbereitet; es fehlte an munition, an generalstabskarten, verproviantirung, kurz an allem, was von oben kommt, nur die soldaten selbst waren gut. Ein, höchstens 2 regimenter Preußen wären damals genügend gewesen, durch einen handstreich alles zu enden. Nachdem ich mich einmal davon gemokelt, mußte ich das 2te mal beim Koenig diniren. Nach tisch sprachen wir über politik. Er hatte gar keine ahnung von den bedürfnissen des volks. Eine einigung Deutschland[s] widerstreite dem historischen gefühl der Deutschen u. werde nie erfolg haben. Auf die preußische regierung sprach er in einem ziemlich schimpfenden tone; und doch hat er noch mehr sinn für die nationale seite als für die innere entwickelung. Er ist vielleicht der absolutistischste, bloß seinen eigenen eingebungen folgende Fürst in Europa, Napoleon, die 'unschuldige Isabella' u. den Kurfürsten nicht ausgenommen. Er dauerte mich, denn im persönlichen umgang war er sehr liebenswürdig u. für mich die kgl. familie trotz meiner bekannten od. doch halb bekannten häresie sehr gütig. Der sturz der Welfen ist für meine persönlichen verhältnisse ein harter schlag gewesen.Die unwahrscheinlichsten gerüchte cursirten u. wurden geglaubt. Nur wenige männer behielten damals den verstand oben; koehlerglauben hier, hyperkritik dorthin war herrschend ... Meine achtung vor dem Deutschen durchschnittsgelehrten als mensch ist immer nur eine bedingte gewesen, jetzt koennte ich in manchen faellen fast von verachtung reden. Zwei tage nach der ankunft des Koenigs Georg sollten die Bayern bei Witzenhausen stehen; wer sie nicht kennte! Dann sollte die Engl. Canalflotte vor den Nordseehäfen stehen, dann bald Frankreich, bald Rußland mit intervention drohen u. endlich die Oesterreicher schon bei Goerlitz stehen. Alles wurde geglaubt. - Nach 8 tagen, nachdem man erst sich noerdlich von Göttingn bei Nörten hatte verschanzen u. schlagen wollen u. dann am Harz in der gegend von Goslar hatte position nehmen wollen, ging die armee u. der Koenig nach Süden, wohl geordnet u. ziemlich gut versorgt, aber noch immer ziemlich rathlos in den spitzen. Der aufbruch geschah in aller stille! Die darauf folgende zeit war für uns eine schwere, die ich wohl nicht vergessen werde ...11/2 tage nach der abreise Sr. Majestät als ich gerade auf der Weender-straße war, ritten die ersten vedetten zum thore herein, westphälische Husaren. Ein preußischer Student war zu Goeben geritten u. hatte den abzug gemeldet. Eine preußische truppenabtheilung folgte nun der andern; die zerstörten Eisenbahnstrecken wurden wieder hergestellt; der mangel an lebensmitteln, der anfing, sich fühlbar zu machen, hoerte wieder auf ... mehrfach hatte ich gelegenheit, mit höheren preußischen officieren zu verkehren, die mir versicherten, daß wenn die Hannoveraner über Thüringen gegangen seien, sie durchkommen würden. Daß das erstere der fall war, wußte ich positiv, daß sie aber nicht durchkamen, ist nur dem magel an entschlossenheit hohen u. höchsten ortes zuzuschreiben. Die perversität u. kopflosigkeit war aber hier von anfang so groß, daß es in der That schwierig ist, den öfters aufgetretenen verdacht eines directen verraths einflußreicher personen in der nächsten nähe des Koenigs ganz fallen zu lassen. - Unterdessen erzählte man sich hier die größten fabeln von siegreichen treffen der Hannoveraner u. als mehrere [preußische] bataillone den befehl einer rückgängigen bewegung bekamen, um zu einer vollständigen Zernirung via Halle nach Thüringen zu fahren, erzählte man mit behagen von einer revolution in Berlin; die stadt sollte an den gewöhnlichen 7 punkten gleichzeitig brennen. Da kam als kaltes bad erst die nachricht von dem gefecht bei Langensalza u. dann von der Capitulation ...". - Diese Schilderungen, versehen mit Seebachs sarkastischen Kommentaren, erstrecken sich noch über 3 weitere Großquart-Seiten des Briefes und bilden in ihrer Gesamtheit eine kompakte und authentische Chronik des "deutschen Krieges", wie Fontane ihn nannte und wie er diese sicherlich gern für sein Buch verwendet hätte. Jedenfalls verdient Seebachs prachtvoller Brief auch heute noch eine vollständige Veröffentlichung. - 2 kleine Heft-Löcher und einige Anstreichungen von der Hand des Nationalökonomen Gerhart von Schulze-Gaevernitz, Sohn des Adressaten.

-- "schon ein gewaltiges Köpfezusammenstecken erregt"-- Barlach, Ernst, Bildhauer, Graphiker und Dramatiker (1870-1938). Eigh. Brief m. U. "E Barlach". 12/3 S. Gr. 4to. Güstrow 20.XII.1930.An den Berliner Konzernchef und Kunstsammler Ludwig Katzenellenbogen (1877-1944, starb nach KZ-Aufenthalt), der in diesem Jahr die Schauspielerin Tilla Durieux geheiratet hatte. Barlach benötigt für seinen Hausbau in Güstrow Geld, das er dem Finanzjongleur Katzenellenbogen zur Verwaltung überlassen hatte. Dann kommt er auf eine Auftragsarbeit für das Ehepaar Durieux-Katzenellenbogen zu sprechen. "... ich würde sehr bedauern Ihnen Umstände zu verursachen, indem ich auf die von Ihnen s. Z. gütigst getroffenen Verfügungen über die ca. 10 000 M meines ehemaligen Kontos ... zurück komme. Da die hiesige Kasse einen Teil des Baugeldes erst nach Fertigstellung des Hauses hergiebt, so muß ich für Januar wohl oder übel auf die obige Summe rechnen. Für den Rest des Erforderlichen würde ich infolge der Abrechnungen mit der Hamburger Finanz-Deputation in Sachen des Ehrenmals aufkommen können ... Das Haus steht nunmehr als Ganzes an seinem Platze und hat hierorts schon ein gewaltiges Köpfezusammenstecken erregt - ich ... werde schon in der ersten Hälfte des Januar das Atelier benutzen. - Die erste der Holzfiguren ist nun doch fertig geworden, den Sockel lasse ich unausgebildet, da ich dessen Form erst feststellen möchte, wenn alle Figuren beisammen sind oder doch eine größere Anzahl ... Ich hoffe, daß Sie und Ihre Frau das Stück freundlich aufnehmen und daß es Ihnen gute Erwartungen wegen des folgenden erregte. Lassen Sie sich noch meinen besten Dank für das Telegramm nach der Aufführung des Boll sagen ...". - Barlachs Drama "Der blaue Boll" war am 6. Dezember auf der Bühne des Berliner Staatstheaters in einer berühmten Inszenierung Jürgen Fehlings mit Heinrich George in der Hauptrolle zum Erfolg geführt worden. - Mit dem Hamburger Ehrenmal ist Barlachs Relief auf der Stele zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs gemeint. - Nicht bei Droß; bisher nicht bekannt.

Berlin. - Album Amicorum eines Zöglings der Königl. Preußischen Kadettenanstalt in der Neuen Friedrichstraße in Berlin. 91 Bl., davon 87 einseitig beschrieben oder illustriert. Mit einem chromolithographisch illustrierten Vorblatt und 31 Abbildungen in Deckfarbenmalerei, Aquarell, Federzeichnung, Farb- und Bleistiftzeichnung sowie weiteren Techniken. Ferner die meisten Textbeiträge mit - oft figürlichen - Zier-Initialen. Quer-gr. folio (34 x 67 cm). Schwarzbrauner Lederband d. Z. (Kanten etwas berieben; Deckel leicht beschabt und bekratzt) mit reicher Vergoldung auf beiden Deckeln und dem Rücken, der goldgepr. Aufschrift „Zur Erinnerung an die 4. Compagnie des Königl. Kadetten-Corps in Berlin“, Innenkantenvergoldung, Goldschnitt und Seidenmoireevorsätzen. Mit einer federverstärkten Messingschließe. (Berlin 1859).Prächtiges Album aus dem größten der damals 4 preußischen Kadettenhäuser (später die preußische Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde), in die für die Offizierslaufbahn bestimmte Schüler zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr aufgenommen wurden. Die große Mehrheit der im vorliegenden Album vertretenen Kadetten entstammt bekannten deutschen - meist preußischen - Adelsfamilien, z. B. von Delitz, Derschau, Glümer, Gaudy, Heydekampf, Naurath, Below, Holwede, Fragstein, Dalwigk, Oppelt, Kottwitz, Zansen-Osten, Schwerin, Thümen, Rohr, Koschitzky, Grone, v. d. Gröben-Ponarien, Richthofen, Platen, Wickede, Treusch von Buttlar, Ahlefeldt, zu Dohna, Kleist, Frankenberg, Lützow etc. Diverse Namen kommen zwei- oder mehrfach vor, weil Brüder verschiedenen Alters die Anstalt besuchten. Einer der wenigen bürgerlichen Beiträger ist der spätere Oberstleutnant Paul Sombart (1842-1908). Alle Beiträger hatten ein Gedicht oder ein Bild abzuliefern. Da die Schüler zu Schönschrift angehalten wurden und diese im Album mustergültig anwendeten, läßt die jeweilige Schrift wie auch die Unterschrift erst wenig persönliche, charakteristische Züge erkennen. Doch ist fast jedes Gedicht (manche Blätter teilen sich zwei Schüler) mit einer kunstvollen Vignette in Federzeichnung versehen, die öfter thematisch oder als Karikatur humoristischen Charakter zeigt. Die großen Blätter (oft signiert) zeigen Eindrücke aus dem Militärbereich (Kasernenhof-Drill, Schlachtenszenen, Kasernenstube, Turngeräte), aber auch Blumen, Frauen, Trachten und Veduten wie die prächtigen Kadettenhäuser in Berlin und Bensberg oder Klopstocks Grabmal in Ottensen. Manche Blätter von beachtlicher künstlerischer Qualität. - 2 Bl. lose; die Heftung stellenweise gelockert; insgesamt ein gut erhaltenes, prächtiges Zeugnis von Lehre und Atmosphäre der größten preußischen Kadettenanstalt und ihrer Zöglinge noch vor Beginn der deutschen Einigungskriege in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts.

-- "Berlin ist der Ort …da…da!" -- Dada. - (Baader, Johannes). Dadaisten gegen Weimar. Zweiseitig bedrucktes Flugblatt. 23,5 x 20,5 cm. (Februar 1919). Verkauf 52 (mit Abbildung, aber falscher Datierung). Dada global 73. Bergius, Lachen des Dada S. 336. Dokumentations-Bibliothek III, 26.5. - Ankündigung des "Oberdada" zur Ernennung zum "Präsident des Erdballs" am 6. Februar 1919 im Kaisersaal des Weinhauses Rheingold in der Berliner Bellevuestraße. Baader entwarf das Flugblatt als Reaktion auf die Wahlen zur Nationalversammlung und lässt verlauten: "Wir werden Weimar in die Luft sprengen. Berlin ist der Ort …da…da! Es wird niemand und nichts geschont werden. Man erscheine in Massen!" Nach eigenen Angaben soll Baader Hunderte Exemplare des Flugblatts im Sommer in der Weimarer Nationalversammlung abgeworfen haben. Erwähnt in der Überschrift auch das "Cabaret zur blauen Milchstraße". Herausgegeben vom "Dadaistischen Zentralrat der Weltrevolution" und typographisch unterzeichnet von Baader, Hausmann, Tzara, Grosz, Janco, Arp, Huelsenbeck, Franz Jung und - ironisch hinzugesetzt - von dem Verleger (und Militärberichterstatter) Alfred Richard Meyer und dem Berliner Polizeipräsidenten Eugen Ernst. Der rückseitige Text beginnt mit: "Sonderausgabe 'Grüne Leiche' A.e. Der erste Abend Huelsenbeck nach meinem Tode, Ae. 15, ist die Huldigung der Totem vor dem Tabu". - Mittig sauber gefalzt, papierbedingt schwach gebräunt. Frisch und nahezu tadellos, ohne jegliche Knicke oder Läsuren.

-- Von William Morris an Emery WalkerKein Exemplar in der British Library, der Biblithèque Nationale, der Library of Congress-- Itinerarium seu peregrinatio beatae Mariae virginis. Die Wallfahrt oder Pilgerung unser lieben Frauen. 49 nn. Bl. (ohne das le. w.). 32 Zeilen. Got. Typ. Schriftraum: 14,6 x 9,4 cm. Format: 20,1 x 14,4 cm. Mit 10 jeweils 9-zeiligen Maiblumen-Initialen und 19 ganzseitigen Textholzschnitten, durchgehend rot regliertes und rubriziertes Exemplar mit roter Linienkolorierung der Initialen und Kapitalstrichelung. Flexibles Pergament vom Ende des 19. Jahrhunderts mit spanischen Kanten und RTitel in moderner beigefarbener Halbmaroquin-Kassette mit Leinenbezug und goldgeprägtem RTitel sowie Innenausstattung in schwarzem Filz. Ulm, Johann Reger, 16.II.1487.Hain 9325. GW 15414. Goff I-221. Schreiber 4586. Schramm VII, 14. 165-184. Proctor 2582. Amelung 148. Bodleian I-049. Sack Freiburg 2177. Schäfer 175. BSB-Ink I-654. ISTC ii00221000. - Erste Ausgabe dieses der privaten Marienandacht gewidmeten Büchleins "Die walfart oder bylgerung vnser lieben frawen", mit einem Text zur Verehrung der Muttergottes, wie er im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts in Südwestdeutschland sehr beliebt war, besonders in der Gegend um Ulm. Während der vorliegende Text, Wallfahrt oder Pilgerung der seligen Jungfrau Maria, die Übersetzung eines lateinischen Textes ist, handelt es sich hier um die erste veröffentlichte Ausgabe. Der Drucker Johann Reger ist von 1486 bis 1499 in Ulm nachgewiesen. Er begann seine Tätigkeit in Ulm mit dem Nachdruck von Lienhart Holls berühmtem Ptolemäus im Auftrag von Justus de Albano, der das gesamte Druckmaterial aus der Werkstatt von Lienhart Holl erworben hatte, der der Ulm verlassen musste, als er die Schulden seines Unternehmens nicht mehr bezahlen konnte. Reger kaufte später die Werkstatt und druckte von da an selbständig, wobei er mehrere wichtige Inkunabeln veröffentlichte. So war er auch für das lateinische Original unter dem Titel "Itinerarium seu peregrinatio beatae Mariae virginis" verantwortlich, das wenig später erschien. Weitere Ausgaben des Textes sind 1489 in einer deutsche Ausgabe von Johann Schobser in Augsburg gedruckt worden, ebenso wie zwei Fassungen in Deutsch und Latein, die Lienhart Ysenhut in Basel veröffentlichte.Die bemerkenswert schönen Holzschnitt-Illustrationen sind charakteristisch für die Ulmer Schule dieser Zeit. So beginnt das Werk auf Blatt 1verso mit einem ganzseitigen Holzschnitt, der die Mater Omnium oder Schutzmantelmadonna darstellt: Maria, die ihren Mantel über die Personifikationen der klerikalen und weltlichen Orden ausbreitet, eine ikonografische Form, die von den Mendikantenorden maßgeblich weitergegeben wurde. Die anmutige Figur der Jungfrau mit ihrem elegant schattierten Faltenwurf richtet ihren Blick nach oben auf eine Versammlung um Gott im Himmel, mit Engeln und weiteren biblischen Figuren wie dem gehörnten Moses, der auf seine Gesetzestafeln weist, und dem heiligen Petrus, der ein Buch und einen großen Schlüssel hält. Die übrigen achtzehn Holzschnitte sind horizontal in drei Fächer unterteilt und zeigen Szenen aus dem Lebender Jungfrau und Christi. - Die beiden Blätter a8 und b1 am Falz im Bug alt verstärkt, von den ledernen Schnitt-Handmarken sind zwei an den Blättern c2 und c7 ausgerissen. Wenige Knicke bzw. unwesentliche Dünnungen durch die starke Reglierung, vereinzelt minimal angestaubt, jedoch kaum fingerfleckig, insgeamt außergewöhnlich gut erhaltenes, bis auf das weiße Blatt vollständiges Exemplar.Die vorliegende deutsche Erstausgabe ist von allergrößter Seltenheit, viel seltener als die lateinische. Der ISTC führt lediglich inklusive des unsrigen 13 Exemplare auf, und auf dem Auktionsmarkt ist seit 1975 keines je gehandelt worden. Es fehlt in der British Library, in der Bibliothèque Nationale, in der Library of Congress etc. Provenienz:Die Verwendung zeitgenössischen Pergaments für den Einband, aber auch die (etwas oxidierte) Goldprägung des Rückentitels lassen auf die Binderei der Doves Press von Thomas James Cobden-Sanderson schließen, was auch die Provenienz schlüssig erscheinen lässt. Demnach schied das Exemplar als Dublette der Staatsbibliothek München aus (Vorsatz mit Eintrag: "Inc. Dupl. 5647") und gehörte dann dem Architekten der Arts and Crafts Bewegung Philip Speakman Webb (1831-1915) in Oxford/London, ein Freund von William Morris, von dem er das Exemplar erhalten hatte. Vgl. dazu den Eintrag auf dem fliegenden Vorsatz: "Philip Webb from W. M." Webb gab das Exemplar an den bedeutender englischer Drucker, Typografen und Fotografen Emery Walker (1851-1933), Mitbegründer der Doves Press und Freund des Thomas James Cobden-Sanderson. Mit Eintrag: "Emery Walker from P. W. 1915". Aus dieser noblen Provenienz ging unser Exemplar an Otto Schäfer (1912-2000), Schweinfurt (OS 1042), der es im Juli 1974 von Martin Breslauer (1871-1940) erwerben konnte.

-- Foltermethoden und Morde im Eventail-Einband-- Folter, Tod und Mordschlag. - Eventail-Einband. Reich goldgeprägtes geglättetes Kalbsleder über Pappkern mit stilisierten Blumenstempeln in Bandwerkkartuschen, Stehkanten-Goldriefelung und dreiseitigem Goldschnitt. 11,2 x 15,6 cm. Nordfrankreich um 1650.Schöner, flächendeckend vergoldeter Prachteinband im "Eventail-Stil". So zeigen die beiden Deckel in der von einem hübschen Gliederwerk aus Bandkartuschen eine große Fächerrose, die von jeweils vier gestempelten Margeritenblüten und weiteren Dreiblatt-Blüten umgeben wird. Diese Blütenstempel finden sich allenthalben wiederholt in den Tondi, die von den umlaufenden Doppelfiletenbändern gebildet werden. - Teils mit kleinen Abplatzungen und winzigen Rissen, hier und da stärker gebräunte Stellen und etwas Abrieb, stärker bestoßen (geringe Lederverluste an Ecken), sonst sehr hübsch. - Inhalt: Emblemata zum Foltern und Morden. 60 Kupfertafeln mit je 6 Rundmedaillons mit emblematischen Darstellungen, ferner 18 ganzseitige Szenen auf Kupfertafeln, teils im Stil von Caillot. Gezeigt werden zahlreiche Szenen zu Gerichten, Schafotten, Gefängnissen, Folter und Hinrichtungen. - Der Band ist ein Capriccio der Grausamkeiten. So hebt der Block der Kupfertafeln an mit einer eindrucksvollen, ganzseitigen Marktszene mit Hunderten von Personen an, auf der sich Menschen streiten, Prediger Kreuze in die Luft heben und Pferdewagen vorbeifahren, während ein Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, ein Übeltäter auf das Rad gesponnen und ein weiterer gekreuzigt wird sowie zahlreiche andere Grausamkeiten als Schauspiel vor der gaffenden Menge begangen werden. Die emblematischen Kupfer im Tondo (Durchmesser 4,4 cm) zeigen jeweils eine einzelne Folter-Methode, meist sechs Darstellungen zu einem Thema (Kreuzigung, Feuerverbrennung, Tod durch Abstürze, Aufhängen, Guillotinieren, Rädern, Vierteilen, Kindermorden, lebendiges Begraben, Steinigungen, Vorwerfen von Menschen den wilden Tieren, etc.) wie sie im Mittelalter, aber durchaus auch noch im 17. Jahrhundert vor dem Erwachen des Menschen in der Aufklärung noch durchaus in Europa üblich waren: Aufspießen von Kindern zum Grillen über dem Feuer, Kinderscheiterhaufen, Zerschmettern, Zerstückelungen, Vierteilungen, Rädern, Laufen über glühende Kohlen, Geißelungen, Kreuzigungen in zahlreichen Varianten, Aufhängen an aller Art Galgen, Giftmorde, Folter in mittelalterlichem "Waterboarding", in dem man die Opfer in einen Kessel mit heißem Öl vesenkt, in einem Bassin ertränkt, in einen Brunnen oder von einer Brücke wirft, den Meeresuntieren aus dem Schiff zum Fraß vor- oder in Säcke eingenäht in die Wellen wirft. Der Phantasie wie der Grausamkeit sind hierbei keinerlei Grenzen gesetzt. Die ganzseitigen Kupfer mit Hinrichtungsszenen vor hübscher Stadtkulisse, meist mit Köpfungen, einer Kreuzigung, einer interssanten Gefägnisszene und vielem mehr. Alle ganzseitigen Kupfertafeln bis auf die Umfassungslinien beschnitten und montiert, wenige minimal, meist aber nur unwesentlich fleckig. Viele Tafeln oben rechts nummeriert in der Platte, demnach einige aus der Nummerierung fehlen.

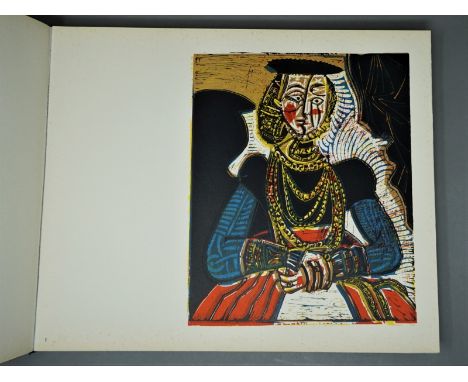

Picasso, Pablo. - Boeck, Wilhelm. Pablo Picasso. Linolschnitte. XII S., 1 Bl. Bl. Mit 45 Farbtafeln. 32,5 x 39 cm. Illustrierter OLeinenband (Vorderdeckel stärker fleckig). Stuttgart, Gerd Hatje, 1962.Erste Ausgabe. Nach den Originalen aus dem Besitz der Galerie Louise Leiris, Paris. Die Farbproduktionen erreichen fast die Anmutung der Originale, da in mehreren Druckgängen mit sattem Farbauftrag gedruckt wurde. - Im Rand leicht stockfleckig, vorderes Innengelenk angeplatzt, die erste Farbtafel lose. Sonst wohlerhalten. Ohne den Schuber.

Pinelli, Bartolomeo. Raccolta di No. 100 soggetti li più rimarchevoli dell' istoria greca. 83 S. Mit 100 nummerierten Kupfertafeln von Da Fulvia Bertocchi. 23 x 30,5 cm. Modernes Halbleder mit goldgeprägtem RTitel. Rom, Vincenzo Poggioli, 1821.Graesse V, 299. - Erste Ausgabe. Folge von dramatischen, griechisch antiken Szenen der "Histoire Grece", welche von der Entsteheung der Griechen handelt. Dargestellt sind Menschen und Göttern im Krieg, bei Intrigen, Verkündungen und Weissagungen, Triumphzügen, Gemächerszenen, Festen und vieles mehr. Das Werk ist mit italienischem und französischem Text. - Etwas stockfleckig, leicht gewellt und teils mit größerem Feuchtrand (Darstellungen nicht betroffen). Mit Exlibris auf dem Vorsatz.

(Coronelli, Vincenzo). Memorie istoriogeografiche della Morea riacquistata dall'armi Venete, del regno de Negroponte e degli altri luoghi circonvicini, e di quelli c'hanno sottomeßo nella Dalmacia, e nell'Epiro. 65 (stark fehlerhaft und teils hs.) num. Bl. Mit Kupfertitel, 19 doppelblattgroßen Kupfertafeln, 22 Kupfern auf 12 Tafeln, 22 Textkupfern und mehrfach gefalteter Kupferstichkarte. Leder d. Z. (stark berieben, Ecken bestoßen, Rückenbezug an den Kapitalen mit Fehlstelle, Gelenke an den Kapitalen angeplatzt). Venedig, Guiseppe Maria Ruinetti, 1687.Atabey 288. Blackmer 408. Armao 42. - Zweite Folio-Ausgabe mit den schönen Ansichten und Karten von der Peloponnes, der Insel Euböa etc., die Tafel "Piazza da Calamata" noch mit der Reiterfigur. Die Zusammenstellung und Anzahl der Kupfer schwankt bekanntlich (vgl. Armao und Blackmer). Der venetianische Kartograph Vincenzo Coronelli (1650-1718) gründete 1684 in Venedig die erste geographische Gesellschaft der Welt, die Accademia cosmografica degli argonauti. Sein Hauptwerk, die auf 45 Bände konzipierte Biblioteca universale sacro-profana, die erste Enzyklopädie in italienischer Sprache, blieb Fragment; es erschienen lediglich die ersten sieben Bände, die dann als Vorbild für die französischen Enzyklopädisten dienten. - Etwas stockfleckig, die Tafel "Piazza di Calamati" mit etwas tieferem Einriss im unteren Falz, Blatt G2 mit Tintenwischer, die Faltkarte mit kleinem Randeinriss und im Falz etwas leimschattig, Kupfertitel im unteren Bug mit kleiner Wurmspur, fl. Vorsatz mit altem Eintrag eines Münchener Studenten. Sonst wohlerhalten.

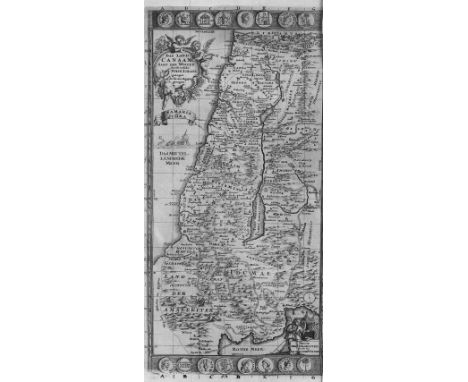

-- Die fünffache "Biblia Pentapla"-- Bibila germanica. - Bibila Pentapla. Das Alte und das Neue Testament. 5 Teile in 3 Bänden. 12 Bl., 1650; 1076, 584 S.; 7 Bl., 859, 49 S., 1 Bl. (J. H. Reiztens Erläuterungen). Mit 2 (statt 3?) gestochenen Frontispizen. 21 x 17 cm. Blindgeprägtes Pergament d. Z. (fleckig, gering berieben und verfärbt), Band I-II mit handschriftlichem RTitel. (Hamburg), Hermann Heinrich Holle, 1710-1712.Darlow-Moule 4227. Graesse I, 379. - Erste Ausgabe dieser "fünfsprachigen" Bibel mit 4 deutschen (römisch-katholisch, evangelisch-lutherisch, evangelisch-reformiert, jüdisch) und einer holländischen Version in parallelen Kolumnen. Herausgeber und Kompilator dieser Bibel war der protestantische und kirchenkritische Theologe Johann Otto Glüsing (1675/76-1727). Das dreibändige Werk gliedert sich: I. Das ist: Die Bücher der heiligen Schrift des Alten und Neuen Testaments. Nach fünf-facher Deutscher Verdolmetschung. Titel in Rot und Schwarz. 12 Bl., 1650 S. Mit Frontispiz. - Einriss am Rücken unscheinbar restauriert. - II. Das Alte Testament. Oder: Der Alte Bund. 4 Bl., 1076 S., 584 S., 2 Bl., 189 S. Mit, als vorletzte Seite, einer faltbaren Karte mit Koordinatensystem des Landes "Canaan. Samt der Wüsten durch welche das Volck Israel gezogen da sie aus Ägypten giengen", dazu eine "Alphabet-Tafel zur Charte vom gelobtem Lande". - III. Das Neue Testament. Oder: Der Neue Bund. 7 Bl., 859 S. Mit Frontispiz., 197 S. Mit, als vorletzte Seite, einer faltbaren Karte mit Koordinatensystem des Landes "Canaan. Samt der Wüsten durch welche das Volck Israel gezogen da sie aus Ägypten giengen", dazu eine "Alphabet-Tafel zur Charte vom gelobtem Lande". - Stärker berieben und fleckig. - Innen gebräunt und fleckig, teils mit Einrissen, insgesamt wohlerhaltene Exemplare.

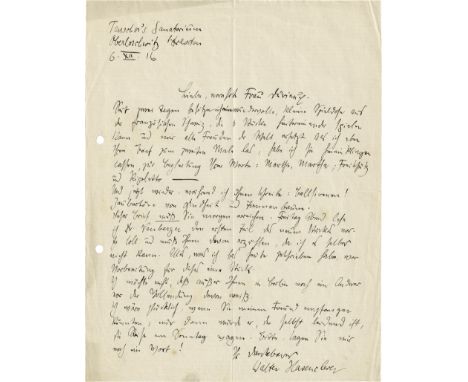

Hasenclever, Walter, Bühnenautor und Lyriker, einer der wichtigsten Dramatiker des Expressionismus, starb 1940 im franz. Internierungskager durch Selbstmord (1890-1940). 4 eigh. Briefe m. U. "Walter Hasenclever". Zus. 5 S. Gr. 4to und 4to. Oberloschwitz bei Dresden, Vereinslazarett Dr. Tenscher's Sanatorium, 16.XI. - 25.XII.1916.Ekstatische Huldigungsbriefe aus dem Weltkriegs-Lazarett an die umschwärmte Schauspielerin Tilla Durieux, die sich für sein im Entstehen befindliches neues Stück (wohl "Antigone") interessiert. "... Auch Sie, mir unerreichlicher als alles, schweben in diesem Stück. Die große Schauspielerin, die der Achtzehnjährige in Berlin aus der Armut eines Hinterplatzes sah. Man dichtete, Student in Mietswohnungen; Automobile fuhren auf vor Theatern, wo Sie spielten! - Sie haben mich aus der tonlosen Gleichheit dieser Tage gerissen - Sie wollen den 'Retter' lesen. Ich will die Tragödie schreiben, die forensisch auf Kothurnen wandelnd, wieder ein neues Jahrhundert erweckt. Sie müssen bald aus Gräbern tauchen, von grösseren Massen umringt, das Antlitz der Zeit errichten. Ich lebe einer Extase zu, die Sie ahnen! ... Während ich schreibe, Kinofresken, der alten Götter Metamorphose, sehe ich schon Sie, in asphaltener Dämmerung der Preu ... [? Textlücke durch Lochung], Kriege auslöschen und Fackeln schwingen. Vielleicht war Ihr Brief die erste Melodie des Entstehens, Ursache und Wirkung zugleich, mehr als alles - Verwirklichung! [16.XII.] ... Aus Nisch hat mir ein Kamerad eine Kiste mit allerhand eßbaren Dingen mitgebracht, die es seit dem 30jährigen Krieg nicht mehr in Deutschland giebt. Ich habe mir erlaubt, eine kleine Kiste davon für Sie zu packen und bitte Sie, diese höchst unliterarische Sendung freundlich entgegnzunehmen [2.XII.] ... Seit zwei Tagen besitze ich eine wundervolle, kleine Spieldose aus der französischen Schweiz, die 6 Stücke hintereinander spielen kann und mir alle Freuden der Welt ersetzt. Als ich eben Ihren Brief zum zweiten Male las, habe ich sie hineinklingen lassen, zur Begleitung Ihrer Worte: Martha, Martha; Freischütz und Rigoletto - und jetzt wieder, während ich Ihnen schreibe: Ballsirenen! Zaubertöne von Kindheit und Tannenbaum ... Freitag Abend lese ich Dr. Neuberger den ersten Teil des neuen Stückes vor. Er soll und muß Ihnen davon erzählen, da ich es selber nicht kann. Alles, was ich bis heute geschrieben habe, war Vorbereitung für dieses eine Stück. Ich möchte nicht, daß außer Ihnen in Berlin noch ein Andrer vor der Vollendung davon weiß [6.XII] ... Am 29. Dezember spielt Ernst Deutsch in den Kammerspielen 'Armut'. Er war derjenige, der die Aufführung vom 'Sohn' in Deutschland durchgesetzt hat, nachdem es mir nirgends gelungen war, das zu erreichen. Er hat mir oft davon gesprochen, daß es ihn sehr freuen würde, wenn Sie ihn bei seinem ersten Auftreten in Berlin sehen würden. - ich arbeite am 2. Akt Antigone - aber noch immer ohne Ihr Bild! ... [25.XII.] - Die Tragödie "Antigone", die 1917 im Verlag von Paul Cassirer, dem Ehemann von Tilla, erschien, ist "Tilla Durieux zugeeignet". Hasenclevers Stück "Der Retter" war 1916 in nur 15 Exemplaren gedruckt worden, die der Autor an prominente Schriftsteller und Politiker verschickte. Tilla Durieux war zur Zeit dieses Briefes Ensemblemitglied am Königl. Schauspielhaus in Berlin. - Alle Teile gelocht.

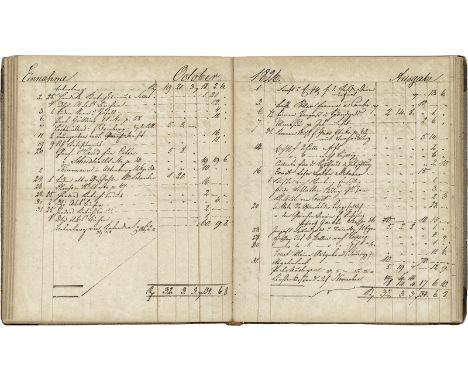

- Frommannsche Buchhandlung in Jena. "Das kleine Cassa-Buch 1824 bis 1828" (Deckeltitel). Manuskript. 98 Bl., meist beidseitig beschrieben. 4to. Halblederband d. Z. (Rücken, Ecken und Kanten beschabt) mit handschr. Deckelschild. (Jena) Jan. 1824 - Dez. 1828.Höchst interessantes, penibel geführtes Kontorbuch der angesehenen Jenaer Verlagsbuchhandlung, der Goethe nicht nur durch ihre Produktion, sondern auch durch die Frommannsche Ziehtochter Minna Herzlieb besonders verbunden war. Der Band enthält 3 Abteilungen. Den größten Raum nimmt die Soll- und Haben-Rechnung ein: Auf jeder Doppelseite stehen sich für jeden Tag des Monats und Jahres "Einnahme" und "Ausgabe" gegenüber, wobei stets darauf geachtet wird, dass der Gesamtbetrag auf beiden Seiten vollkommen identisch, der Kontostand also immer ausgeglichen sein muß. Da sich die Sparten natürlich unterschiedlich füllten, wurden die Differenzen aus der "Großen Cassa" oder anderen Konten beglichen. Diese jeden Geschäftstag nachweisenden Angaben sind nicht nur wirtschafts- und buchhandelsgeschichtlich, sondern auch literaturgeschichtlich von besonderem Interesse. Da vornehmlich die Neuerscheinungen des Frommannschen Verlags für die Einnahmen sorgten, lassen sich die aktuellen "Bestseller" erkennen und, da zuweilen die Käufer namentlich genannt werden, auch deren Abnehmer oder doch jedenfalls zahlende Kunden des Buchhändlers. Ganz besonders gefragt sind Herders "Katechismus" [d. i. "Luthers Katechismus. Mit einer katechetischen Erklärung", hrsg. von Herder, 1824], Wilmsens "Kinderfreund", ABC-Bücher, Ludens "Allgemeine Geschichte der Völker und Staaten" (1824) und "Handbuch der Staatsweisheit oder Politik", F. Jacobs' "Elementarbuch der griechischen Sprache" (1824), F. Dörings "Anleitung zum Übersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische", Chr. F. Schulzes "Vorübungen zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische", K. H. Scheidlers "Methodologische Encyclopädie der Philosophie: 1. Prolegomena" sowie Kalender oder auch "Jean Pauls Portrait" (23.12.1828). - Einnahmen durch einzelne Käufer brachten z. B. "Hofr. Schopenhauer" (11.2.1826 und 28.8.1827), "Prof. Riemer" (1.6.1827), "Maj. v. Knebel" (1.7.1827 und 14.1.1828), "Frau v. Goethe" (13.12.1828) etc. - Ausgaben verursachten regelmäßige Zahlungen an Friedrich Johann Frommann sowie Druckkosten, Versandkosten ("Colli" bzw. "Ballen" nach Leipzig und Frankfurt), Zeitungsabonnement, aber auch "Laternengeld", Karten für den Buchhändlerball oder Beiträge zu einem "Griechen-Verein". - Abteilung II des Bandes listet genauestens sämtliche Portokosten für die fünf Jahre auf; sie geben Aufschluß über die weitverzweigten Geschäftsverbindungen der Frommannschen Buchhandlung, vor allem nach Weimar, Erfurt, Gotha, Leipzig und Frankfurt, aber auch zahlreiche weitere deutsche Städte, und selbst nach Mailand wurden Bücher verschickt. Der dritte Abschnitt des Bandes betrifft einen wichtigen Geschäftsbereich Frommanns: "Kalender-Cassa" und "Kalender-Conto" für den Zeitraum 1825-1828. Auch hier werden die einzelnen Kalender-Bezieher, wahrscheinlich großenteils Abonnenten, namentlich genannt. - Das "kleine Cassa-Buch" der Frommannschen Buchhandlung bietet also wertvolle Einblicke in den Buchhandel der Goethezeit im allgemeinen wie auch in verschiedene Aspekte der Buchproduktion im näheren Umkreis Goethes. - Durchgehend etwas gebräunt.

Theaterbilderbuch. Chromolithographische Aufstellbühnen zu 4 Erzählungen und Märchen auf festem Karton. 31 x 25,5 cm. Halbleinenband d. Z. (berieben, bestoßen; als Leporello gebunden) mit montierter chromolithographischer VDeckelillustration. (Fürth, Löwensohn, um 1880).Ries S. 53 Anm. - Seltenes Exemplar in Buchform als Leporello, da die Ausklapp-Panoramen meist einzeln verkauft wurden. Die Geschichten haben jeweils ein chromolithograpisches, auf festen Karton montiertes Titelbild, das bei Aufklappen die in Panoramen dargestellten Märchen präsentiert. Die Panoramen bestehen aus einem Hintergrund und einer jeweils dreiteiligen Kulisse, die hintereinander aufgereiht sind. Vorhanden sind die Märchen und Erzählungen: "Der arme Robinson", "Der gestiefelte Kater", "Rothkäppchen" und "Dornröschen". - Titelbilder teils berieben und leicht stockfleckig, Kulissenstücke vereinzelt mit kleinen Einrissen, teils mit Durchrissen, Text etwas stockfleckig. Insgesamt aber sehr schön und voll funktionsfähig.

-- "bei uns ist die Musik noch ganz fremdes"-- Koda, Nobu, japanische Violinistin, Pianistin und Komponistin, neben ihrer jüngeren Schwester die erste Frau, die an der Hochschule der Künste in Tokio Musik studierte, reiste zur weiteren Ausbildung nach Boston (USA) und Wien, kehrte von dort 1896 nach Tokio zurück (1870-1946). Eigh. Brief m. U. "Nobu Koda". In deutscher Sprache. 4 S. Doppelblatt. Kl. 4to. Tokio 15.XI.1896.An die Wiener Salonière Rosa von Gerold, bei der sie sich, kürzlich aus Wien nach Tokio zurückgekehrt, für Briefe und Bücher bedankt. "... Meinen Papa hatte ich sieben und halb Jahre nicht gesehen, aber er hat sich gar nicht verändert, dagegen wurde ich älter und überhaupt sehr abgenommen seit ich nach Japan zurückkam. In die Schule gehe ich täglich. Vor 8 Tagen gaben wir wieder ein Konzert, ich sende Ihnen das Zettl inliegend. Diesmal spielte ich nicht, da ich meine liebe Geige verlor, aber sang ich No 5 'Tannhäuser Fantasie' war sehr schön effektvoll, wurde von 9 Damen gespielt und ich habe sie am Clavier begleitet; die Damen in bunten Kleidern, es war schön für die Augen und für Ohren. No 9 war auch schön a bis z ganz rein. Beide Mädchen sind noch so jung und so talentiert. Mich freut immer wenn ich beide zusammen zuhöre. Über das Conzert wurde auf einer Zeitung kritisiert. der Kritiker ist ein Universitäts Student, der nur selbst glaubt, das Verständnis für die Musik zu haben, aber dabei ist er ziemlich so- so- darum hat er das Conzert unrichtig, parteiisch kritisirt. Nun [sind] einige von uns ganz empört darüber, doch hatte Niemand Muth, gegen den Kritiker öffentlich etwas zu sagen. Ich fühlte, es wäre nicht gerecht, wenn ich so etwas schweigend vorübergehen lasse, denn bei uns ist die Musik noch ganz fremdes, deshalb hat das Publicum noch kein Verständnis ... Darum kann ich nicht mehr schweigen. Ich bin Kommandeur und meine Schwester und ihre Freundin als bevollmächt Gesandter giengen zu dem Redacteur derselben Zeitung und mit ihm Kritik über Kritik besprochen, so werde es in morgigen Zeitung stehen ... weil er so parteiisch gesagt hat, darum wird er von mir gelehrt und bisserl gestraft. Ich bin neugierig was er und alle dazu sagen werden. Ich bin froh, daß es ein wenig lustig zugeht, sonst werde ich ganz dumm von lauter Monotonie. Monotonie ist für mich noch fader als parallel Quinten und Octaven ...". - Seite 1 mit kleinem Tintenfleck; sonst reizender Brief mit wienerischem Akzent. - Sehr selten.

Döblin, Alfred, Arzt, Schriftsteller und Publizist (1878-1957). Eigh. Brief m. U. "Dr Alfred Döblin". 4 S. (Bleistift). Doppelblatt. 8vo. Berlin 1.III.1923.Merklich im Café flüchtig geschriebener Bleistift-Brief an die umschwärmte Schauspielerin Tilla Durieux, die als exzellente Charakterdarstellerin nicht nur auf dem Theater und im Film glänzte, sondern auch mit Lesungen das Publikum begeisterte. "... ich wollte Ihnen - entschuldigen Sie das Papier, ich schreibe im Café - sehr herzlich danken für die große Freude Ihrer Vorlesung. Nein, Freude ist nicht der richtige Ausdruck; ich kann noch heute nicht einige Töne vergessen, die ich aus Ihrer Kehle oder Ihrem Mund an dem Abend gehört habe. Ich müsste eine ganze Novelle schreiben, um das 'Ach ...' auszuschöpfen, das Sie am Schluß brachten. Und anderes. Nun, im Grunde ist darüber nicht zu reden ... ich möchte Ihnen einmal - ich sprach schon mit Ihnen davon - ein und das andere epische Stück von mir vorlegen, nicht aber von der Art dieses von neulich, sondern aus der Substanz meines Buches. Ich habe da mehreres, was noch nicht abgeschrieben ist. Ich möchte es sehr gern mit Ihnen durcharbeiten, nur zu eigenem Gebrauch, zur Orientierung über die Sprache. Ich möchte meine Schreibtechnik an einer Sprechtechnik erproben. Vielleicht haben Sie einmal Lust und theaterfreie Zeit dazu. Die Dinge sind - zunächst wenigstens - schwer und besonders. Nun, ich weiß nicht, ob es Ihnen liegt. Ich würde Ihnen das nicht antragen, wenn Sie bloße Menschendarstellerin, Schauspielerin wären; Sie haben aber neben einem Intellekt - oh welche Rarität - eine Stimme und Beherrschung der Stimme ...". - Unschön gelocht, mit geringem Textverlust.

Holm, Korfiz (eigentl. D. H. Corfitz), Münchener Schriftsteller, Übersetzer und Verleger, Mitarbeiter beim "Simplicissimus", Mitinhaber und Geschäftsführer des Verlags Albert Langen (1872-1942). Brief m. U. "Korfiz Holm". 1 S. Mit Briefkopf des Verlags Albert Langen. Gr. 4to. München 9.XII.1919.An Tilla Durieux, die große Erfolge mit Max Dauthendeys Schauspiel "Die Spielereien einer Kaiserin" gefeiert hatte, mit dem Stück auch auf Gastspielreisen ging und nun beim Verlag Albert Langen wegen möglicher Verfilmungsrechte angefragt hatte. "... teilen Ihnen darauf mit, dass wir von uns aus das Verfilmungsrecht von Dauthendey 'Raubmenschen' und 'Die Spielereien einer Kaiserin' nicht vergeben können, es sei denn, dass uns Frau Dauthendey damit beauftragte ...". Man habe sich schon früher wegen Verfilmungsrechten mit Frau Dauthendey in Verbindung gesetzt, doch: "Sie antwortete darauf, dass Sie uns bäte, überhaupt nichts von den Werken ihres Mannes zwecks Verfilmung zu vergeben. Ob Ihr geschätztes Angebot Frau Dauthendey bewegen wird, von diesem prinzipiellen Standpunkt abzugehen, wissen wir nicht, wir werden es aber, da Sie ja auch an Frau Dauthendey geschrieben haben, wohl bald erfahren ...". - Gelocht; kleine Randschäden.