Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Einsiedler in der Dämmerung (Der Anachoret). Um 1870-75. Öl auf Holz. Wichmann 807. Links unten monogrammiert 'S im Rhombus'. 15 x 32 cm (5,9 x 12,5 in). Wir danken Herrn Detlef Rosenberger für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Sammlung Heinrich Carl Fahrig, Leipzig (bis 1910: Fleischmann's Hofkunsthandlung 8.3.1910). Oberst von Pflaum, Irschenhausen (bis 1921: Helbing 15./16.11.1921). Karl Wilhelm Zitzmann, Starnberg (1921 vom Vorgenannten erworben, bis 1927: Helbing 11.6.1927). Neue Galerie Schönemann & Lampl, Berlin (vom Vorgenannten erworben). Privatsammlung (seit 1981: Koller 11./12.11.1981). LITERATUR: E. A. Fleischmann's Hofkunsthandlung, München, Katalog der Gemälde-Sammlung des † Herrn H. C. Fahrig, Leipzig, Auktion 8.3.1910, Nr. 63 (m. Abb. Taf. 45). Hugo Helbing, München, Auktion 15./16.11.1921, Nr. 460 (m. Abb. Taf. 18). Hugo Helbing, München, Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus dem Besitze eines süddeutschen Kunstfreundes und aus anderem Besitz, Auktion 11.6.1927, Nr. 234 (m. Abb. Taf. 4). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg, Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, München 1960, Nr. 1218 (m. Abb.). Galerie Koller, Zürich, Auktion 11./12.11.1981, Los 5096 (m. Abb. Taf. 34). Das schmale Querformat, von Spitzweg als „Schlankstreifen“ bezeichnet, zeigt stimmungsvoll aus Ocker- und Brauntönen modelliert die in die karge, steinige Landschaft eingebaute Einsiedelei, davor auf einer einfachen Bank am Tischchen den lesenden Eremiten. Ganz aus dem wechselvollen Hell-Dunkel gestaltet Spitzweg bühnenhaft die Szene der aus ruinenhaften Steinen, Brettern und Felsstücken zusammengestückelten Behausung und setzt effektvolle Durch- und Ausblicke auf den blauen Himmel und das Bachbett. Inspiriert von den Felsenhöhlen der Einsiedelei St. Magdalenen in der Schweiz, die er 1841/42 besucht hatte, taucht von da ab das Motiv des christlichen Einsiedlers in Mönchskutte in seinem Motivrepertoire auf. Unser Einsiedler mit dem grauhaarigen Philosophenhaupt erinnert jedoch an deren vorchristliche Vorläufer der griechischen Anachoreten. Berühmteste Figur einer solchen Lebensform ist Antonius der Große, der sich im 3. Jahrhundert in die ägyptische Wüsteneinsamkeit zurückzieht, anfangs in ein verlassenes Kastell am Nilufer. In die Kunst geht vor allem das Motiv der Legende um die Versuchungen dieses Vorläufers christlichen Mönchtums ein, was zu herausragenden fantastischen Bildfindungen führt. Auch Spitzweg gibt in seinem Werk eine solche „Versuchung des Heiligen Antonisu“ (Wichmann 833). Beeindruckend an dem kleinen Format ist darüber hinaus die Bewegtheit der reduzierten Landschaft in ihren natürlichen und architektonischen Gesteinsformationen, die Spitzweg als an Geologie interessierten Naturbeobachter sicherlich malerisch herausgefordert haben dürfen. [KT] Aufrufzeit: 10.12.2022 - ca. 14.34 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONCarl Spitzweg 1808 München - 1885 München Einsiedler in der Dämmerung (Der Anachoret). Um 1870-75. Oil on panel. Wichmann 807. Lower left monogrammed 'S in diamond'. 15 x 32 cm (5.9 x 12.5 in). We are grateful to Mr Detlef Rosenberger for his kind support in cataloging this lot. PROVENANCE: Collection Heinrich Carl Fahrig, Leipzig (until 1910: Fleischmann's Hofkunsthandlung March 8, 1910). Oberst von Pflaum, Irschenhausen (until 1921: Helbing November 15/16, 1921). Karl Wilhelm Zitzmann, Starnberg (acquired from the above in 1921, until 1927: Helbing June 11, 1927). Neue Galerie Schönemann & Lampl, Berlin (acquired from the above). Private collection (since 1981: Koller November 11/12, 1981). LITERATURE: E. A. Fleischmann's Hofkunsthandlung, Munich, Katalog der Gemälde-Sammlung des † Herrn H. C. Fahrig, Leipzig, auction on March 8, 1910, no. 63 (with illu. on plate 45). Hugo Helbing, Munich, auction on November 15/16, 1921, no. 460 (with illu. plate 18). Hugo Helbing, Munich, Ölgemälde, Aquarelle und Handzeichnungen moderner Meister aus dem Besitze eines süddeutschen Kunstfreundes und aus anderem Besitz, auction on June 11, 1927, no. 234 (with illu. plate 4). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg, Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, Munich 1960, no. 1218 (with illu.). Galerie Koller, Zürich, auction on December 11/12, 1981, lot 5096 (with illu. on plate 34). Called up: December 10, 2022 - ca. 14.34 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.

We found 43271 price guide item(s) matching your search

There are 43271 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

43271 item(s)/page

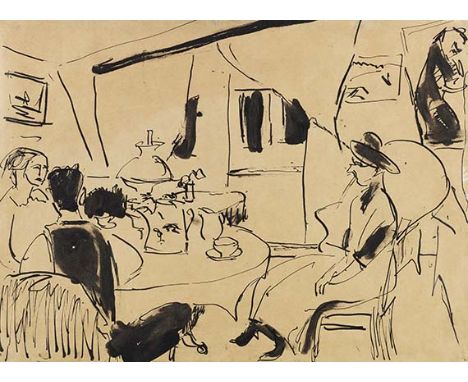

Ernst Ludwig Kirchner 1880 Aschaffenburg - 1938 Davos Am Kaffeetisch bei Otto Mueller. Um 1911. Tuschpinsel- und Tuschfederzeichnung. Verso mit dem Nachlassstempel des Kunstmuseums Basel (Lugt 1570 b) und der handschriftlichen Registriernummer 'F Dre/Bi 24'. Auf bräunlichem Velin. 31 x 43,3 cm (12,2 x 17 in), blattgroß. Vermutlich in Otto Muellers Atelier in der Hewaldstraße in Berlin entstanden. [CH]. • Kirchner skizziert mit schneller Feder die häusliche Situation am Kaffeetisch im Atelier Otto Muellers. • Dokument der neu gewonnenen Freundschaft zu Otto Mueller. • Szenen dieser Art sind auf dem internationalen Auktionsmarkt von größter Seltenheit. • Das zu erahnende Interieur ist mithilfe zeitgenössischer Fotografien auf das Atelier Otto Muellers zurückzuführen. Dieses Werk ist im Ernst Ludwig Kirchner Archiv, Wichtrach/Bern, dokumentiert. PROVENIENZ: Nachlass des Künstlers (Davos 1938, Kunstmuseum Basel 1946). Stuttgarter Kunstkabinett Roman Norbert Ketterer, Stuttgart (1954). Galerie Wolfgang Ketterer, Stuttgart/München (1963). Sammlung Hermann Gerlinger, Würzburg (mit dem Sammlerstempel Lugt 6032). AUSSTELLUNG: Künstler der Brücke in Berlin 1908-1914. Ein Beitrag zur Geschichte der Künstlergruppe Brücke, Brücke-Museum, Berlin, 1.9.-26.11.1972, Kat.-Nr. 106. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottorf, Schleswig (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 1995-2001). Kunstmuseum Moritzburg, Halle an der Saale (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2001-2017). Buchheim Museum, Bernried (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2017-2022). LITERATUR: Galerie Wolfgang Ketterer, Lagerkatalog Nr. 26, Stuttgart 1962/1963, Kat.-Nr. 892 (m. Abb.). Heinz Spielmann (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Sammlung Hermann Gerlinger, Stuttgart 1995, S. 156, SHG-Nr. 153 (m. Abb.). Hermann Gerlinger, Katja Schneider (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Bestandskatalog Sammlung Hermann Gerlinger, Halle (Saale) 2005, S. 320, SHG-Nr. 721 (m. Abb.). Isabelle Dervaux, Ernst Ludwig Kirchner, in: Ausst.-Kat. From Berlin to Broadway. The EBB Bequest of Modern German and Austrian Drawings, New York 2007, S. 46-51 (m. Abb.). 'Feiner Otto Müller. Lyriker aber doch Mensch, ganz schmale Lippen', berichtet Ernst Ludwig Kirchner in einem Brief an Erich Heckel aus Dresden am 22. Mai 1910 nach Dangast. Er schreibt über ihre erste Begegnung in der Berliner Ausstellung der Galerie Macht, die Werke der Zurückgewiesenen der Berliner Secession zeigt. (Ernst Ludwig Kirchner. Der gesamte Briefwechsel, hrsg. von Hans Delfs, Zürich 2010, Nr. 64) Im Oktober 1911 kehrt Otto Mueller, nachdem er mit Kirchner unter anderem im Sommer nach Prag reist, um den tschechischen Maler Bohumil Kubišta für die Künstlergruppe zu gewinnen, nach Berlin zurück und bezieht ein neues Atelier in der Varziner Straße 8 in Berlin-Friedenau. Sein altes Studio, Mommsenstraße 60 (heute Markelstraße) in Steglitz, übernimmt Heckel, der im Dezember von Dresden nach Berlin übersiedelt und entsprechend dort auch das Büro der Künstlergruppe einrichtet. Die Wände in seinem Atelier bemalt Otto Mueller mit lebensgroßen stehenden und sitzenden Aktfiguren und seine Frau Maschka, die er 1905 nach langer Lebensgemeinschaft heiratet, schmückt die Wohnung zusätzlich mit gebatikten Tüchern. Ernst Gosebruch, fortschrittlicher, sich für den Expressionismus einsetzender und engagierter Direktor der Städtischen Kunstsammlungen in Essen, besucht im Winter Anfang 1912 die Maler der 'Brücke' in Berlin und berichtet über Muellers Atelier: 'Die grenzenlose Dürftigkeit dieser Dachquartiere fiel ja dem Eintretenden nicht so ins Auge, so gaben Otto Muellers feierliche Friese seinen Stuben etwas, man muß so sagen, Fürstliches, einen großen Stil, hinter dem man den Mangel gar nicht verspürte.' (Zit. nach: Lothar Günther Buchheim, Die Künstlergemeinschaft Brücke, Feldafing 1956, S. 60) Kirchner skizziert hier mit schneller Feder die Begegnung am Kaffeetisch in einem Raum mit Dachgauben, Stoffbahnen und Bildern an den Wänden. Auf dem Tisch lässt sich Kaffeegeschirr ausmachen und eine Petroleumlampe mit Glaszylinder und -schirm. Drei Personen sitzen am Tisch, Otto Mueller, uns den Rücken zugewandt, links von ihm vermutlich Maschka, seine Frau, und rechts die Begleitung Kirchners, Erna oder Gerda Schilling? Eine ebenfalls im Atelier von Mueller gemachte Fotografie von Kirchner zeigt neben dem Ehepaar Mueller Kirchner selbst und Gerda Schilling, die Schwester von Erna. (Abb.) Kirchner lernt die Geschwister im Oktober 1911 kurz nach seinem Umzug in die Metropole Berlin kennen; von da an beleben sie als Modelle allein oder gemeinschaftlich das Werk des Künstlers in den folgenden Jahren, werden zu den Protagonistinnen der sogenannten 'Straßenbilder'. Erna bleibt Kirchners Lebensgefährtin bis zu dessen Tod 1938; Gerdas Spuren verlieren sich 1927. Die Freundschaft speziell zwischen Kirchner und Mueller entwickelt sich entspannt; ein konkurrierendes Verhalten als jüngstes Mitglied der Künstlergemeinschaft zu Heckel, Kirchner, Pechstein und Schmidt-Rottluff fehlt, es ist Muellers Wesen fern. Am 15. Oktober 1930 schildert Kirchner seinem Sammler Carl Hagemann, der auch Werke von Mueller besitzt, seine Erinnerung an den gerade am 24. September verstorben, einstigen Weggefährten: 'Mich hat sein früher Tod auch tief bewegt. Wir standen uns Jahre hindurch vor dem Kriege sehr nahe und sind dann durch die Verhältnisse getrennt worden. […] Wir trafen uns auch in der sinnlichen Verehrung der Frau und der Schätzung der Eleganz. Nur in der menschlichen Stellung zur Frau hing er mehr an den bürgerlichen Formen, während ich die freie Kameradschaft vorzog. Ich habe ihn am liebsten gehabt von allen Künstlern, die ich kannte, denn er war der einzige, der einen noblen anständigen aufrechten Charakter hatte, eine Herrennatur und kein Speichellecker und Streber. Er kämpfte mit für die freie Kunst und machte keine Compromisse. Mag sein Vorstellungskreis auch klein gewesen sein, so sind seine Werke doch immer von Qualität und wirkliche freie Kunstwerke und echt, weil sie auf dem Boden seiner Weltanschauung frei und rein erwachsen sind. Er ist unser Corot.' (Ernst Ludwig Kirchner. Der gesamte Briefwechsel, hrsg. von Hans Delfs, Zürich 2010, Nr. 2452) [MvL] Aufrufzeit: 10.12.2022 - ca. 18.26 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.

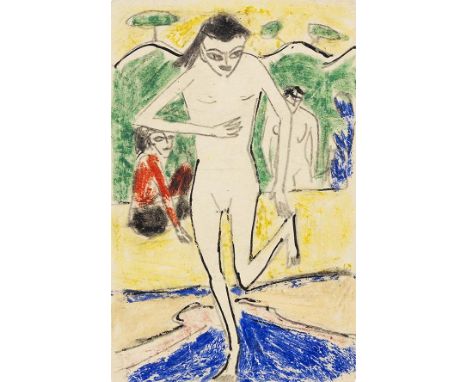

Ernst Ludwig Kirchner 1880 Aschaffenburg - 1938 Davos Fränzi vor Wandbehang. 1911. Farbige Kreidezeichnung und Tusche über Bleistift. Auf leichtem Karton . 14 x 9 cm (5,5 x 3,5 in), blattgroß. Postkarte an Frau Maschka Müller, verso mit dem Poststempel Dresden-Altstadt vom 3.2.1911 und den Grußworten E. L. Kirchners: 'Unsere Jüngste beim Tanz, sehr interessant, würde Ihnen auch gefallen. Viele Grüße, lassen Sie bald hören. Bett bald lästig. Ihr Ernst Ludwig Kirchner'. [CH]. • Die Essenz der 'Brücke' auf einer Postkarte: Die von E. L. Kirchner ausgestaltete, an Maschka Mueller (Ehefrau v. Otto Mueller) adressierte Postkarte zeigt die tanzende Fränzi, das Lieblingsmodell der 'Brücke'-Künstler in Dresden sowie Heckels Atelier mit auffälligem Wandbehang, der auch in Heckels ikonischem Holzschnitt 'Fränzi' zu sehen ist (1910). • Aus der besten 'Brücke'-Zeit. • Das Motiv des Tanzes und der Bewegung durchzieht in diesen und den darauffolgenden Jahren Kirchners gesamtes Œuvre. • Die selbst gestalteten Postkarten der 'Brücke'-Künstler gelten heute als eigenständige Werkgruppe mit besonderer kunsthistorischer Bedeutung. • Weitere Postkarten E. L. Kirchners befinden sich u. a. im Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin und im Brücke-Museum in Berlin. Das vorliegende Werk ist im Ernst Ludwig Kirchner Archiv, Wichtrach/Bern, dokumentiert. PROVENIENZ: Maschka Mueller (Ehefrau Otto Muellers), Berlin. Privatsammlung Deutschland. Kunsthandel Deutschland (1971 vom Vorgenannten erworben, J. A. Stargardt Antiquariat). Sammlung Hermann Gerlinger, Würzburg (mit dem Sammlerstempel Lugt 6032). AUSSTELLUNG: Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottorf, Schleswig (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 1995-2001). Frauen in Kunst und Leben der 'Brücke', Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum Schloss Gottorf, Schleswig, 10.9.-5.11.2000, Kat.-Nr. 58 (m. Abb., S. 142). Kunstmuseum Moritzburg, Halle an der Saale (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2001-2017). Die Brücke in Dresden 1905-1911, Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 20.10.2001-6.1.2002, Kat.-Nr. 244 (m. Farbabb.). Expressiv! Die Künstler der Brücke. Die Sammlung Hermann Gerlinger, Albertina Wien, 1.6.-26.8.2007, Kat.-Nr. 149 (m. Farbabb.). Der Blick auf Fränzi und Marcella. Zwei Modelle der Brücke-Künstler Heckel, Kirchner und Pechstein, Sprengelmuseum Hannover, 29.8.2010-9.1.2011; Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 6.2.-1.5.2011, Kat.-Nr. 88 (m. Abb., S. 21, 32 u. 55). Buchheim Museum, Bernried (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2017-2022). Brückenschlag: Gerlinger – Buchheim!, Buchheim Museum, Bernried, 28.10.2017-25.2.2018, S. 212f. (m. Abb.). LITERATUR: J. A. Stargardt Antiquariat, Marburg, Katalog Nr. 597, Autographen aus allen Gebieten, 23.-24.11.1971, Los 920 (m. Abb.). Heinz Spielmann (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Sammlung Hermann Gerlinger, Stuttgart 1995, S. 155, SHG-Nr. 151 (m. Abb.). Ulrich Pfarr, Zwischen Ekstase und Alltag. Zur Rezeption der Lebensform in der künstlerischen Praxis der 'Brücke', in: Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Leben und Kunst um 1900, Bd. 1, Institut Mathildenhöhe, Darmstadt 2001, S. 251-256 (m. Abb.). Hermann Gerlinger, Katja Schneider (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Bestandskatalog Sammlung Hermann Gerlinger, Halle (Saale) 2005, S. 319, SHG-Nr. 719 (m. Abb.). Hanna Strzoda, Die Ateliers Ernst Ludwig Kirchners. Eine Studie zur Rezeption 'primitiver' europäischer und außereuropäischer Kulturen, Petersberg 2006 (m. Abb., Nr. 223). Hans Delfs (Hrsg.), Ernst Ludwig Kirchner - Der gesamte Briefwechsel. 'Die absolute Wahrheit, so wie ich sie fühle Zürich 2010 (m. Abb., S. 54). Regina Klein, Ganz nah dran. Porträts von Fränzi und Marzella, in: Magdalena M. Moeller (Hrsg.), Fränzi und Marzella - Wer sie waren und wie sie sind. Auf Spurensuche im Brücke-Museum, Heidelberg 2014, S. 90-94 (m. Abb., Nr. 1). Gerd Presler, Fränzi – Ende eines Irrtums. Drei 'Brücke'-Maler – ein Modell, Ettlingen 2015. Ernst Ludwig Kirchner skizziert diese temperamentvolle Atelierszene auf einer Postkarte und schickt sie am 3. Februar 1911 an Maschka, der Frau von Otto Mueller, mit dem Hinweis 'Unsere Jüngste beim Tanz'. Unsere Jüngste? Das ist Fränzi, und immer wieder Fränzi! 'Fränzi liegend', 'Fränzi stehend', 'Fränzi hockend', 'Fränzi badend' .. oder wie hier tanzend auf einem Teppich vor zwei Figuren in Erich Heckels Atelier. Im Hintergrund eine flächige Landschaftsszene mit den charakteristischen Pinien, eine kreative Auseinandersetzung des Künstlers mit der 'etruskischen Kunst' während der Italienreise im Jahr 1909. Heckel verwendet diesen auffallenden Hintergrund für den Farbholzschnitt 'Stehendes Kind' in Schwarz, Rot und Grün, der in der ihm gewidmeten Jahresgabe der Künstlergruppe 1911 erscheint. (Abb.) Die Popularität des noch kindlichen Mädchens bei Heckel, Kirchner und Pechstein scheint unbegrenzt. Ihr frisches, knabenhaftes Auftreten bereitet den Künstlern schwärmerische Anregung, die sich in den Werken niederschlägt, vor allem bei Heckel und Kirchner. Max Pechstein erinnert sich 1945/46 noch deutlich und sichtlich beeindruckt: 'Als wir in Berlin beisammen waren [1909] vereinbarte ich mit Heckel und Kirchner, daß wir zu dritt an den Seen um Moritzburg nahe Dresden arbeiten wollten [..] Als ich in Dresden ankam und in dem alten Laden in der Friedrichstadt abstieg, erörterten wir die Verwirklichung unseres Planes. Wir mußten zwei oder drei Menschen finden, die keine Berufsmodelle waren und uns daher Bewegungen ohne Atelierdressur verbürgten. Ich erinnerte mich an meinen alten Freund, den Hauswart in der Akademie [..] Er wies uns an die Frau eines verstorbenen Artisten und ihre beiden Töchter. Ich legte ihr unser ernstes künstlerisches Wollen dar. Sie besuchte uns in unserem Laden in der Friedrichstadt, und da sie dort ein ihr vertrautes Milieu vorfand, war sie damit einverstanden, daß ihre Töchter sich mit uns nach Moritzburg aufmachten [..] Wir lebten in absoluter Harmonie, arbeiteten und badeten. Fehlte als Gegenpol ein männliches Modell, so sprang einer von uns dreien in die Bresche. Hin und wieder erschien die Mutter, um als ängstliches Huhn sich zu überzeugen, daß ihren auf dem Teich des Lebens schwimmenden Entenküken nichts Böses widerfahren sei.' (Max Hermann Pechstein, Erinnerungen, hrsg. von Leopold Reidemeister, Wiesbaden 1960, S. 41–43.) Um die Existenz von Fränzi ranken viele Geschichten, auch Begegnungen erotischer Art mit den Künstlern, die man mit den ungezählten Skizzen, Zeichnungen, Aquarellen und schließlich Gemälden erahnen kann, die so zahlreich sind, dass man diesem Mädchen und seiner Schwester nicht nur Kapitel, sondern eine ganze Ausstellung gewidmet hat. (Der Blick auf Fränzi und Marcella, Zwei Modelle der Brücke-Künstler Heckel, Kirchner und Pechstein, hrsg. von Norbert Nobis, Sprengel Museum Hannover, 2010) Fränzi erreicht mit ihrer Gegenwart etwas doch Außergewöhnliches: Sie schafft es, dass die engsten Künstler der 'Brücke' – außer Schmidt-Rottluff, der damals in Dangast weilt – zusammen malen und sich die Blicke auf das Geschehen an den Moritzburger Teichen sowie in den Ateliers in der Berliner Straße in Dresden gleichen und in den Bildern weiterleben, und liefert damit die unverwechselbare Ikone des eigentlichen 'Brücke'-Stils um 1910. [MvL] Aufrufzeit: 10.12.2022 - ca. 18.23 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.

Erich Heckel 1883 Döbeln/Sachsen - 1970 Radolfzell/Bodensee Gelbe Wand. 1909. Aquarell. Rechts unten signiert, datiert und betitelt. Auf festem Bütten. 34,5 x 43 cm (13,5 x 16,9 in), blattgroß. • Römische Landschaftsdarstellung von großer Farbkraft und Intensität. • Inspiriert von den vielfältigen Sinneseindrücken seiner Italienreise im Jahr 1909. • Landschaftsaquarelle dieser Reise sind äußerst selten und werden seit über 30 Jahren erstmals wieder auf dem internationalen Auktionsmarkt angeboten (Quelle: artprice.com). • Das Brücke-Museum in Berlin beherbergt eine umfassende Gruppe an Werken dieser Schaffenszeit. Das Werk ist im Nachlass Erich Heckel, Hemmenhofen am Bodensee, verzeichnet. Dort mit dem Beititel 'Fabrik'. Wir danken Frau Renate Ebner und Herrn Hans Geissler für die freundliche Unterstützung. PROVENIENZ: Galerie Roman Norbert Ketterer, Campione d'Italia. Galerie Thomas, München. Sammlung Hermann Gerlinger, Würzburg (1985 von Vorgenannten erworben, mit dem Sammlerstempel Lugt 6032). AUSSTELLUNG: Erich Heckel. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Galerie Wolfgang Ketterer, München, 26.2.-17.4.1966, Kat.-Nr. 24 (m. Abb. S. 43). Erich Heckel, Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Graphik, Roman Norbert Ketterer, Campione d'Italia, 1970, S. 40, Kat.-Nr. 12 (m. Farbabb.). Erich Heckel zum 90. Geburtstag. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Graphik, Roman Norbert Ketterer, Campione d'Italia, 1973, S. 46, Kat.-Nr. 24 (m. Farbabb.). Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottorf, Schleswig (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 1995-2001). Kunstmuseum Moritzburg, Halle an der Saale (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2001-2017). Erich Heckel, Einfühlung und Ausdruck, Buchheim Museum, Bernried, 31.10.2020-7.3.2021, verlängert bis 20.6.2021 (m. Farbabb. S. 110). Buchheim Museum, Bernried (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2017-2022). LITERATUR: Roman Norbert Ketterer (Hrsg.), Moderne Kunst, Campione d'Italia 1963 (m. Abb.), 1965 (Kat.-Nr. 51, m. Abb. S. 74), 1971 (Kat.-Nr. 40, m. Farbabb. S. 81). Heinz Spielmann (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Sammlung Hermann Gerlinger, Stuttgart 1995, S. 172f., SHG-Nr. 194 (m. Farbabb.). Hermann Gerlinger, Katja Schneider (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Bestandskatalog Sammlung Hermann Gerlinger, Halle (Saale) 2005, S. 163, SHG-Nr. 367 (m. Farbabb.). Im Februar 1909 begibt sich Erich Heckel auf eine mehrmonatige Italienreise. In Rom, wo er sich längere Zeit aufhält, entstehen zahlreiche Zeichnungen und Aquarelle. Die antiken Denkmäler und historischen Stätten sind für ihn dabei jedoch weniger von Interesse. Vielmehr wecken die Landschaften, das Licht des Südens und der Alltag der Menschen seine Aufmerksamkeit und finden Eingang in seine Werke. In einem Brief an Rosa Schapire vom 16. April 1909 berichtet er von der Umgebung in der Nähe seines Hauses in Rom, wo es 'schöne Gärten und Felder an weichen Abhängen' gibt, die Weinberge noch rot sind und das Grün der Saat sehr intensiv ist (Erich Heckel, 16.4.1909, zit. nach: Karlheinz Gabler, Erich Heckel und sein Kreis. Dokumente, Fotos, Briefe, Schriften, Stuttgart 1983, S. 61). Die Arbeiten dieser Zeit tragen diese Eindrücke in sich, zeigen die intensiven Farben des Südens und die Wärme des Lichts. Dabei fängt er vor Ort das Gesehene oft nur in Zeichnungen ein, wie auch die hier ebenfalls abgebildete Tuschzeichnung 'Campagna-Landschaft' (SHG 366) veranschaulicht. Einige Details der Zeichnung sind im Aquarell verändert und auch die Pinselführung unterscheidet sich von den gezeichneten Linien. Das Motiv jedoch ist unverkennbar und die Vermutung liegt nahe, dass Erich Heckel die Bildidee erst später im Atelier mit Aquarellfarbe auf Papier überträgt. In seinem Brief an Rosa Schapire schreibt er außerdem: 'Die Entfernungen nach anderen Gegenden – Campagna, Albanerberge usw. – sind ziemlich groß, so daß ich da nur gezeichnet habe.' Es scheint eine besondere Gabe von Erich Heckel zu sein, die Eindrücke des Gesehenen für längere Zeit im Geiste zu bewahren. Heinz Köhn, ehemaliger Direktor des Folkwang Museum in Essen und Vertrauter des Künstlers, beschreibt dies mit den schönen Worten: 'Heckels Auge für die feinsten Abstufungen in der farbigen Welt und sein Gedächtnis, das die Sinneseindrücke aufbewahrt, ohne sie schnell verbleichen zu lassen, sind staunenswert. Die deutsche Kunst hat ihnen zahlreiche Werke von unerschöpflichem Zauber zu danken.' (Heinz Köhn, Erich Heckel, Aquarelle und Zeichnungen, München 1959, S. 29) [AR] Aufrufzeit: 10.12.2022 - ca. 17.56 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.

Edward Theodore Compton 1849 London - 1921 Feldafing Zürsersee gegen die Wildgrubenspitze. Wohl 1905. Aquarell. Brandes S. 113. Links unten signiert. Auf Velin. 22,8 x 37 cm (8,9 x 14,5 in). PROVENIENZ: Privatsammlung Hessen. Der Bergmaler Compton reiste in verschiedene Länder für seine Gebirgsdarstellung und so kam auch Österreichmit dem Vorarlberg in seiner Reiseroute vor. Der dortige Zürser See ist ein natürlicher Hochgebirgssee, um den im Süden und Westen die Wildgrubenspitze ragt. Compton wählt für sein Motiv die Blickachse auf der Höhe des ruhig daliegenden Sees, worin sich die dahinter hochragende Bergkette spiegelt. Die idyllische Ansicht wird durch die Kuhherde zum Leben erweckt, da die im Hochgebirge liegende Szenerie eindrucksvolle Ruhe ausstrahlt. Auf seinen Touren durch das Hochgebirge hatte Compton das Unterscheiden von Gesteinsarten gelernt und setzt dieses Wissen hier auch in der strukturellen Darstellung der Berge um. Besonders eindrücklich in dem angebotenen Aquarell sind die changierenden Grautöne, in denen der Künstler die Gesteinsformen voneinander abstuft. Dabei vergisst er durch den kleinteiligen Blick aber nicht das große Ganze und verwendet die gewählte Nah- bzw. Aufsicht gekonnt, um dem Betrachter auch in diesem Kleinformat die gewaltige Präsenz der Bergwelt eindrücklich zu vermitteln. [JG] Aufrufzeit: 10.12.2022 - ca. 14.51 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONEdward Theodore Compton 1849 London - 1921 Feldafing Zürsersee gegen die Wildgrubenspitze. Wohl 1905. Watercolor. Brandes p. 113. Lower left signed. On wove paper. 22.8 x 37 cm (8.9 x 14.5 in). PROVENANCE: Private collection Hesse. As a mountain painter, Compton travelled to numerous countries to paint his landscapes, including Austria and the Vorarlberg region. A natural high-mountain lake, Zürser See is surrounded by the towering Wildgrubenspitze peak to the south and west. Compton’s motif is the view from the height of the calm lake, reflecting the soaring mountain range behind it. The idyllic vista is brought to life by the herd of cows, with the high-mountain scenery exuding an evocative sense of serenity. Having taught himself to identify different types of rock on his high mountain tours, Compton applied this knowledge to the structural representation of the mountains in this painting. The watercolor offered here stands out for its iridescent shades of gray which contrast the different rock formations. The detailed view, however, does not blind Compton to the big picture as he skillfully combines the chosen close-up and top views to convey, even in this small format, the powerful presence of the mountain world. [JG] Called up: December 10, 2022 - ca. 14.51 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.

Orden & Ehrenzeichen Deutschland - Württemberg : Königreich Württemberg: Militärverdienstorden.Ritterkreuz aus der Zeit König Friedrich I. (1806 - 1818). Das Medaillon mit der gekrönten Chiffre: ?FR?. Gold und Emaille. Feines zeitgenössisches Originalexemplar. Die Kreuzarme mit separat aufgelegten, emaillierten Goldplättchen, darauf die Ordensdevise: ?BENE/ME/REN/TIBUS?.Das tief in die Kreuzarme eingelegte Mittelmedaillon mit transluzidem blauen Emaille und fein guillochiertem Untergrund. Rückseitig verschraubt. Am kannelierten, geschlossenen Bandring und am Originalband.Tragebedingte Emailleabsplitterungen (sehr gut restauriert). Die Rückseite glatt gearbeitet.Ritterkreuz von außerordentlich großer Seltenheit aus der Zeit der napoleonischen Kriege. Da die Ordensdekorationen rückgabepflichtig waren und nach der Modelländerung durch König Wilhelm I. im Jahr 1818 fast sämtlich eingeschmolzen wurden haben sich nur eine sehr geringe Anzahl der frühen Modelle erhalten. Davon sind nur ganz wenige Originale dieses Typs in Privatbesitz bekannt.German Orders and Medals - Kingdom of Wurttemberg : Kingdom of Wurttemberg: Military Merit Order.Knight's Breast Badge from the period of King Frederick I. (1806 - 1818). The center with crowned cipher: "FR". Gold and enamel. The arms of the cross with separately applied enameled gold plates, on them the order's motto: "BENE/ME/REN/TIBUS". The center, deeply inlaid in the arms of the cross, has translucent blue enamel and a fine guilloche background. On fluted ring with original ribbon. Minor enamel chips due to wear (very well restored). The reverse smoothly worked and with rivet (screw) to hold the obverse center. Knight's Cross of exceptionally great rarity from the time of the Napoleonic Wars. Since the decorations were subject to restitution after the recipient's death almost all were melted down after King William I changed the model in 1818. Only a very small number of badges the early types have survived. Of those only very few are known to exist in private collections.

Ausländische Orden & Ehrenzeichen - Portugal : Portugal: Orden vom Turm und Schwert. Gestickter Bruststern zum Großkreuz 1. Modell bis 1838. Silberlahn und Pailletten. Das Medaillon in farbiger Seidenstickerei. Der Turm des oberen Kreuzarms aus vergoldeten Metallfäden gestickt. Rückseitiges Deckpapier vollständig erhalten. Sehr seltenes Exemplar aus der Zeit der Napoleonischen Kriege und vor allem in Anbetracht des Alters in sehr gutem Erhaltungszustand. Da gerade bei diesem Orden bereits sehr früh Metallsterne getragen wurden, haben sich nur sehr wenige gestickte Exemplare erhalten.Foreign Orders & Decorations - Portugal : Portugal: Order ofvthe Tower and Sword. Embroidered breast star to the Grand Cross made of silver lantern and sequins. The center in colored silk embroidery. The tower of the upper arm of the cross embroidered from gilded metal threads. Back cover paper completely preserved. Very rare breast star from the period of the Napoleonic Wars and especially considering the age in very good condition. In Portugal it became customary to wear metal breast stars already during the Napoleonic Wars, especially with this order. Thus very few embroidered examples have survived.

Militaria Ausland - Italien : Bedeutende Adlertrophäe eines Moschettiere del Duce. Auf einem Granitblock thronende versilberte Skulptur des Römischen Adlers, das Liktorenbündel in den Klauen haltend. Auf rundem, am unteren Rand kannelierten, schwarzen Holzsockel mit umlaufendem silbernen Schriftband mit Gravur: "IL CAMERATESCO OMAGGIO DA PARTE DEI MOSCHETTIERI AL LORO CAPO SQUADRA CAP. M. A. AFAN DE RIVERA, FRANCO - DOPO DUE LUSTRI DI COMMENDEVOLE SERVIZIO NEL GIORNO DEL SUO CONGEDO 1 - 2 - 40 XVII E.F." ("DIE KAMERADSCHAFT DER MUSKETIERE IST EINE HOMMAGE AN IHREN SCHWADRONCHEF CAP.. M. A. AFAN DE RIVERA, FRANCO - NACH ZWEI LOBENSWERTEN DIENSTEN AM TAG SEINER ENTLASSUNG 1 - 2 - 40 - XVII E.F."). Imposantes Ehrengeschenk der Moschetteri del Duce an Franco Afan de Riviera, den Sproß einer alten spanisch - neapolitanischen Adelsfamilie, 18° Squadra des 6° Manipolo der Moschetteri del Duce. Maße: 42 x 32 cm. Foreign Militaria - Italy : Important Eagle Trophy of a Moschetteri del Duce.Silver-plated sculpture of the Roman eagle enthroned on a granite block, holding the lictor bundle in its claws. On a round, black wooden base, fluted at the lower edge, with a surrounding silver inscription band with engraving: "IL CAMERATESCO OMAGGIO DA PARTE DEI MOSCHETTIERI AL LORO CAPO SQUADRA CAP. M. A. AFAN DE RIVERA, FRANCO - DOPO DUE LUSTRI DI COMMENDEVOLE SERVIZIO NEL GIORNO DEL SUO CONGEDO 1 - 2 - 40 XVII E.F." ( "THE MUSKETEERS' CAMARADERIE TRIBUTE TO THEIR SQUADRON LEADER CAP. M. A: AFAN DE RIVERA, FRANCO - AFTER TWO LUSTRES OF COMMENDABLE SERVICE ON THE DAY OF HIS DISCHARGE 1 - 2 - 40 XVII E.F.") Very impressive gift of honour from the Moschetteri del Duce to Franco Afan de Riviera, scion of an old Spanish - Neapolitan noble family, 18° Squadra of the 6° Manipolo of the Moschetteri del Duce. Dimensions: 42 x 32 cm.

Orden & Ehrenzeichen Deutschland - Preußen : Königreich Preußen: Schwarzer Adler Orden - Ordenskreuz in Brillanten.Gold und Emaille, das Medaillon und der Bandring mit Altschliff-Brillanten besetzt.Auf dem unteren Kreuzarm Hersteller- und Verleihungsgravur des Berliner Hofjuweliers: „J. WAGNER & S. 24.7.97“. Exemplar des letzten Kreuztypus mit den eleganten schwarz emaillierten Adlern zwischen den Kreuzarmen.Die Diamanten des Medaillons in Silber gefasst. Die Öse mit aufgesetztem Diamantreif.Der Bandring mit sieben Altschliff-Brillanten besetzt. Rückseitig „à jour“ gearbeitet.Die Silberfassung auf der Rückseite mit Golddoublierung. Der Tragebügel Gold. Die Vorderseite in nahezu perfekter Erhaltung. Auf der Rückseite im Zentrum minimale, tragebedingte Chips. Der Schwarze-Adler-Orden in Brillanten wurde nur ausgesprochen selten verliehen, meist an ausländische Monarchen wie etwa den Kaiser von China oder die verschiedenen Sultane des Osmanischen Reiches aber auch an bedeutende preußische Politiker und Militärs wie z. B. den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck oder Großadmiral von Tirpitz.Seit dem Regierungsantritt Friedrich des Großen bis zum Jahr 1918 wurden weniger als 100 Ordensdekorationen in Brillanten ausgegeben. In dem für das hier angebotene Ordenskreuz maßgeblichen Verleihungszeitraum unter Kaiser Wilhelm II. erfolgten ca. 28 Verleihungen.Die Seltenheit bei der Verleihung der Brillantdekorationen ist auch darin begründet, dass die Insignien in der Regel einen hohen materiellen Wert verkörperten (z.B. beim Roten-Adler-Orden 1. Klasse in Brillanten einen Wert von 6.000,– Reichsmark).Die zur Herstellung privilegierten Ordensjuweliere waren von höchster Stelle angehalten bei Rücklieferung der Dekorationen durch die Beliehenen diese Beträge an die Berechtigten auszuzahlen.Da eine Ordensverleihung in Brillanten von den preußischen Monarchen stets auch als indirekte finanzielle Zuwendung gedacht war (die Brillantdekorationen waren nicht rückgabepflichtig), machten viele Träger von dem Recht Gebrauch, die Ordensdekorationen mit echten Steinen beim Hersteller durch solche mit Simili-Brillanten ersetzen und sich den Gegenwert ausbezahlen zu lassen. Von dieser Regelung machte beispielsweise Reichskanzler Otto v. Bismarck gebrauch, dessen Ordensdekorationen mit Simili - Steinen auf Schloß Friedrichsruh in Schleswig - Holstein aufbewahrt werden.Die im Familienbesitz verbliebenen Dekorationen der Träger, die ihre Orden mit echten Steinen belassen hatten, wurden oftmals nach deren Ableben von den Erben veräußert. Dabei kam es in den seltensten Fällen dazu, dass die Steine der Orden bei den ursprünglichen Herstellern in der oben geschilderten Weise ausgetauscht wurden.Zumeist wurden die Dekorationen an Juweliere verkauft, die die Orden „ausschlachteten“ und die Fassungen dabei zerstörten. Dementsprechend haben sich nur sehr wenige Originaldekorationen mit echten Brillanten erhalten. Prachtexemplar in feinster Berliner Juweliersqualität. Eines der ganz wenigen Ordenskreuze im Originalzustand, die Brillanten in sehr schöner Qualität. Dieses Stück ist bei Klingbeil/Thies, Orden 1700 – 2000, Band III, S. 29, Nr. 1458 abgebildet und beschrieben. Bedeutende Ordensdekoration von größter Seltenheit.German Orders and Medals - Kingdom of Prussia : Kingdom of Prussia: Order of the Black Eagle - Sash Badge in Diamonds. Gold and enamel, the center and the suspension loop set with old-cut diamonds. On the lower arm of the cross maker and award engraving of the Berlin court jeweler: J. WAGNER & S. 24.7.97. This badge represents the last type of the order with the elegantly shaped black enameled eagles between the arms of the cross. The diamonds of the obverse center set in silver. set with diamonds. The suspension loop set with seven old cut diamonds, worked à jour on the back. The obverse in near perfect condition. On the back in the center minimal chips due to wear. The Order of the Black Eagle in diamonds was awarded in very few examples, mostly to foreign monarchs such as the Emperor of China or the various Sultans of the Ottoman Empire but also to important Prussian politicians and military leaders such as the Imperial Chancellor Prince Otto von Bismarck or Grand Admiral von Tirpitz. From the beginning of the reign of Frederick the Great until 1918 less than 100 decorations in diamonds were issued. In the period of Emperor Wilhelm II, (1888-1918) which is decisive for the badge offered here, about 28 awards were made. The rarity of the award of Prussian jewelled decorations is also due to the fact that the insignia usually embodied a high material value (e.g. for the Red Eagle Order 1st Class in brilliants a value of 6.000, Reichsmark). The jewelers who were privileged to produce the medals were ordered by the highest authority to pay the amounts to the entitled persons in case of return of the decorations. Since the Prussian monarchs always considered the bestowal of an order in diamonds as an indirect financial benefit (the diamond decorations did not have to be returned after the recipient's death), many recipients made use of the possibility to replace the decorations with real stones by those with simili-brilliants at the manufacturer and to have the equivalent value paid out. Chancellor Otto v. Bismarck, whose decorations with simili-stones are kept in Friedrichsruh Castle in Schleswig-Holstein, made use of this regulation. The decorations of recipients who had left theirinsignia with real stones were often sold by the heirs after their death. In the rarest cases it happened that the stones of the medals were exchanged at the original manufacturers in the way described above. Mostly the decorations were sold to jewelers, who cannibalized the medals and destroyed the settings. Accordingly, very few original decorations with genuine diamonds have survived. Splendid badge in finest Berlin jeweler quality. One of the very few examples preserved in original condition, the diamonds of very fine quality. This piece is illustrated and described in Karsten Klingbeil/Andreas Thies, Orden 1700 - 2000, Vol. III, p. 29, No. 1458. Important piece of great rarity.

Weimarer Republik - Reichswehr : Bedeutender Auszeichnungs- und Dokumentennachlaß des Führers des Freikorps Oberland Major Ernst Horadam.St. Annaberg - Kreuz - Halsdekoration, persönliches Exemplar Major Ernst Horadams. Versilbert und schwarz emailliert, am originalen Halsband mit genähten Schlaufen (Enden abgeschnitten und lose anbei). Der Schlesische Adler separat geprägt und aufgelegt. Rückseitig vernietet. 44 x 44 mm. Auf der Rückseite das Herstellerzeichen: "FLECK SOHN / HAMBURG ". Außerordentlich seltenes, einzig bekanntes Originalexemplar der Halsdekoration des St. Annaberg - Kreuzes, die außer von Major Horadam als ehemaliger Führer des Bundes Oberland und Verantwortlichen für die Erstürmung des Annabergs, nur noch von Hauptmann Oestreicher getragen wurde (vgl. Ingo Haarcke, Freikorps - Auszeichnungen, Wien 2019, S. 386). Beigefügt einige hochinteressante Fotos auf denen Major Horadam die Halsdekoration des St. Annabergkreuzes trägt. Dazu die große Ordensspange Major Horadams, interessanterweise trug er statt seines eigenen Eisernen Kreuzes von 1914 das Exemplar seines Vaters von 1870. Außerdem sämtliche Auszeichnungen und Etuis, EK 1. Klasse 1914, Schlesischer Adler (2), Abzeichen Bund Oberland, KVK 1. Klasse 1939 mit Urkunde, persönliche Schulterstücke, eine Anzahl Abzeichen sowie eine Vielzahl persönlicher Dokumente. Besonders interessant und historisch sehr Aufschlußreich sind seine umfangreiche Aufzeichnungen und Dokumente zur Erstürmung des St. Annabergs 1921. Ernst Horadam (* 4. Juli 1883 in München; ? 23. Oktober 1956) war ein deutscher Offizier, Führer des Freikorps Oberland und SA-Obersturmbannführer. Der Sohn eines Oberleutnants trat am 5. Juli 1904 als Fähnrich in das 2. Infanterie-Regiment ?Kronprinz? der Bayerischen Armee ein. Am 8. März 1906 wurde er Leutnant in der 8. Kompanie des Regiments und am 25. August 1913 Oberleutnant in der 2. Kompanie. Von 1914 bis 1918 nahm er am Ersten Weltkrieg teil. Am 19. Mai 1916 erfolgte seine Beförderung zum Hauptmann im II. Bataillon. Im April 1919 übernahm er die Führung des Freikorps Oberland. Im April 1920 führte er als Kommandeur das VI. Bataillon (Oberland) des Zeitfreiwilligenkorps der Schützenbrigade 21 deren Einsatz gegen die Rote Ruhrarmee im Ruhrgebiet. Von Mai?Juli 1921 war er als Kommandeur des Freikorps Oberland maßgeblich für die Erstürmung des Annaberges (Wahrzeichen und Heiligtum Oberschlesiens) im 3. polnischen Aufstand verantwortlich. Für die aktiven Beteiligten an den Kämpfen des 21. Mai 1921 stiftete er zur 10-jährigen Wiederkehr das Annaberg-Kreuz. Das Freikorps Oberland wandelte sich nach verordneter Auflösung in den Bund Oberland um. Ende 1921 wurde Horadam Mitglied der Bundesführung des Bundes Oberland und 1922 stellvertretender Geschäftsleiter. Ab Juli 1922 war er Leiter der Finanzabteilung des Bundes Oberland und Leiter der Oberland-Landesstelle für Schwaben und Niederbayern. Am 15. März 1923 wurde Horadam zusammen mit Beppo Römer aus dem Bund Oberland ausgeschlossen, da sie ohne Wissen der Bundesleitung (nach der Verkündung des passiven Widerstandes im Januar 1923 durch die Reichsregierung) zu Sonderaktionen und aktiven Widerstand gegen die Besetzung des Ruhrgebietes durch die Franzosen aufgerufen hatten. Der Bundesehrenrat warf ihnen ?schwere Pflichtverletzung und unkameradschaftliches Verhalten? vor. Beide gerieten schon bald in Gegensatz zur Bundesleitung und zum neuen Kurs unter Friedrich Weber, was wahrscheinlich diesen Ausschluss beschleunigte. 1925 wurde Horadam Mitglied in Ludwig Oestreichers (ehemals Führer der 1. Kompanie/Freikorps Oberland) Bataillon ?Alt-Oberland? und 1929 außerordentliches Mitglied im Wehrverband ?Wehrwolf?. Ab 1935 war er SA-Obersturmbannführer und Stabsführer der SA-Brigade Unterfranken. Am 3. Dezember 1939 wurde er Major bei der Frontsammelstelle G in Gerolsteint. Am 1. Februar 1943 erfolgte seine Beförderung zum Oberstleutnant z.V. Weimar Republic - Reichswehr : Important grouping of awards and documents of the leader of the Freikorps Oberland Major Ernst Horadam. St. Annaberg - Cross - neck decoration, personal badge of Major Ernst Horadam. Silver plated and black enameled, on original neck ribbon with sewn loops (ends cut off and loose enclosed). Silesian eagle separately stamped and applied. Riveted on reverse. 44 x 44 mm. On the back the maker's mark: "FLECK SOHN / HAMBURG ". Exceptionally rare, the only known original example of the neck decoration of the St. Annaberg - Cross, which, apart from Major Horadam as former leader of the Bund Oberland and responsible for the storming of the Annaberg, was worn only by Captain Oestreicher (see Ingo Haarcke, Freikorps - Auszeichnungen, Vienna 2019, p. 386). Attached are some highly interesting photos of Major Horadam wearing the neck decoration of the St. Annaberg Cross.In addition, Major Horadam's large medal group, interestingly enough, he wore his father's 1870 Iron Cross instead of his own Iron Cross from 1914.In addition, all awards and cases, EK 1st class 1914, Silesian Eagle (2), badge Bund Oberland, KVK 1st class 1939 with award document, personal shoulder boards, a number of badges as well as a multitude of personal documents.Particularly interesting and historically very informative and important are his extensive records on the storming of the St. Annaberg in 1921. Ernst Horadam (* July 4, 1883 in Munich; ? October 23, 1956) was a German officer, leader of the Freikorps Oberland and SA-Obersturmbannführer. The son of a first lieutenant, he joined the Bavarian Army's 2nd Infantry Regiment "Kronprinz" as an ensign on July 5, 1904. On March 8, 1906, he became a lieutenant in the 8th Company of the regiment and on August 25, 1913, a first lieutenant in the 2nd Company. From 1914 to 1918 he participated in the First World War. On May 19, 1916, he was promoted to captain in the II Battalion. In April 1919 he took over the command of the Freikorps Oberland. In April 1920, as commander, he led the VI Battalion (Oberland) of the Temporary Volunteer Corps of the Rifle Brigade 21 their operation against the Red Ruhr Army in the Ruhr. From May-July 1921, as commander of the Freikorps Oberland, he was largely responsible for the storming of the Annaberg (landmark and shrine of Upper Silesia) in the 3rd Polish Uprising. For the active participants in the battles of May 21, 1921, he founded the Annaberg Cross for the 10th anniversary. The Freikorps Oberland was transformed into the Bund Oberland after its dissolution by order. At the end of 1921 Horadam became a member of the federal leadership of the Bund Oberland and in 1922 became deputy business manager. From July 1922 he was head of the finance department of the Bund Oberland and head of the Oberland regional office for Swabia and Lower Bavaria. On March 15, 1923, Horadam was expelled from the Bund Oberland together with Beppo Römer because they had called for special actions and active resistance against the occupation of the Ruhr region by the French without the knowledge of the Bund leadership (after the proclamation of passive resistance in January 1923 by the Reich government). Both soon came into opposition to the Bund leadership and the new course under Friedrich Weber, which probably accelerated this expulsion. In 1925 Major Horadam became a member of Ludwig Oestreicher's (former leader of the 1st Company/Freikorps Oberland) battalion "Alt-Oberland" and in 1929 an extraordinary member of the Wehrverband "Wehrwolf". From 1935 he was SA-Obersturmbannführer and staff leader of the SA-Brigade Unterfranken. On December 3, 1939, he became a ma

Ausländische Orden & Ehrenzeichen - Italien : Italien: Silberne Tapferkeitsmedaille "AL VALORE MILITARE" 1872 Silber. Am schönen Originalband. Auf der Vorderseite italienisches Königswappen und die Umschrift: "AL VALORE MILITARE" sowie das Stempelschneiderzeichen "F.G.". Auf der Rückseite gravierte Bezeichnung: "GUADAGNATA COL RISCHIO DELLA VITA / DA MARCO MULASSANO" sowie Verleihungsgravur: "NEL / ARRESTO / DEL BANDITO / GRAZIANO / IN LUGO / 9 MARZO / 72". Sehr seltenes und schönes Exemplar.Foreign Orders & Decorations - Italy : Italy: Silver Medal for Valour "AL VALORE MILITARE" 1872. Silver. On the front Italian royal coat of arms and the inscription: "AL VALORE MILITARE" and the stamp tailor's mark "F.G.". On the reverse engraved inscription: "GUADAGNATA COL RISCHIO DELLA VITA / DA MARCO MULASSANO" and award engraving: "NEL / ARRESTO / DEL BANDITO / GRAZIANO / IN LUGO / 9 MARZO / 72". Very rare example of this prestigious bravery medal.

Militaria Ausland - Italien : Bedeutender Kommandostab des Fürsten Junio Valerio Scipione Borghese, Kommandeurs der Xª Flottiglia MAS.Der Stab aus Edelholz mit Knauf in Form eines Taucherhelms. Im Schaft eingelegtes Emblem "Xa" der Xª Flottiglia MAS. Darüber Dedikationsgravur: "I MARINAI REPUBLICANI / DELLA SCUOLA PALOMBARI / DELLA / "DECIMA FLOTTIGLIA MAS" / AL LORO COMANDANTE / CAP. DI FREG. / JUNIO VALERIO BORGHESE / PORTOFINO 12 - 6 - 44" Der Stab mittels Schraubgewinde in zwei Teile zerlegbar. Außerordentlich bedeutendes museales Objekt zu einem der bedeutendsten Soldaten des italienischen Faschismus und seiner legendären Xª Flottiglia MAS. Länge: 91,5 cm Fürst Junio Valerio Scipione Borghese (* 6. Juni 1906 in Rom; ? 26. August 1974 in Cádiz, Spanien) war ein italienischer Marine-Offizier und faschistischer Politiker. Seine Herkunft aus dem Hochadel und die Mitgliedschaft in der Faschistischen Partei, deren Farbe Schwarz war, brachten ihm den Beinamen der Schwarze Prinz (italienisch Il principe nero) ein. Junio Valerio Borghese entstammte einer der angesehensten römischen Adelsfamilien, den Borghese. Da sein Vater Diplomat war, verbrachte er einen Großteil seiner Kindheit und Jugend im Ausland, unter anderem in China, Ägypten, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Im Jahre 1922 wurde er an der Marineakademie in Livorno aufgenommen und verließ diese 1928 als Leutnant zur See. In den Jahren danach diente er auf verschiedenen Kriegsschiffen der Regia Marina (Königlichen Marine), ab 1932 dann auf U-Booten. Bei Ausbruch des Krieges war Borghese Kommandant des U-Bootes R.Smg. Vettor Pisani, mit dem er an der Seeschlacht bei Punta Stilo und an Operationen gegen Gibraltar teilnahm. Im Jahre 1941 übernahm er als Korvettenkapitän (Capitano di Corvetta) das U-Boot Scirè, mit dem er der Xª Flottiglia MAS, einer Spezialeinheit der italienischen Marine, zugeteilt wurde. Mit diesem Boot unterstützte er einen berühmten Einsatz italienischer Kampfschwimmer (unter ihnen Luigi Durand de la Penne) mit bemannten Torpedos gegen den britischen Flottenstützpunkt im Hafen von Alexandria, wobei die britischen Schlachtschiffe HMS Valiant und HMS Queen Elizabeth versenkt wurden. Beide Schiffe konnten allerdings nach kurzer Zeit gehoben und anschließend repariert werden. Ab Mai 1943 befehligte er die gesamte Spezialeinheit, die wegen des Waffenstillstands vom 8. September 1943 (Waffenstillstand von Cassibile) eine traumatische Spaltung erfuhr. Borghese kämpfte nach einer Einigung mit deutschen Marinestellen in Ligurien im Rahmen der faschistischen Repubblica Sociale Italiana (Italienische Sozialrepublik) auf Seiten der Deutschen weiter. Der Verband, der ? obwohl nun ausschließlich an Land eingesetzt ? weiter als Xª Flottiglia MAS auftrat, wurde in der Folge beträchtlich erweitert und (neben kurzen Einsätzen gegen alliierte Truppen, so zur Abwehr der amerikanisch-britischen Landung bei Anzio-Nettuno) vor allem im Rahmen der Partisanenbekämpfung (vgl. Resistenza) verwendet, wo er durch äußerst rücksichtsloses, an die Praxis des faschistischen squadrismo der frühen 20er Jahre anknüpfendes Vorgehen auffiel. Borghese sicherte sich hierdurch Anerkennung und Protektion der deutschen Dienststellen, die seiner Einheit ein nahezu autonomes Agieren ermöglichten und ihn vor wiederholten Interventionen der italienischen Behörden ? im Januar 1944 ließ Mussolini Borghese sogar verhaften, musste ihn aber auf deutschen Druck hin wieder entlassen ? schützten. Für seine Einsätze erhielt er auch deutsche Auszeichnungen, darunter das Eiserne Kreuz 2. und 1. Klasse. Die Xª Flottiglia MAS wurde am 26. April 1945 in Mailand aufgelöst. Die Decima Flottiglia MAS (deutsch Zehnte MAS-Flottille; zunächst offiziell 10ª Flottiglia MAS, später Xª Flottiglia MAS, kurz 10ª MAS oder Xª MAS) war eine Spezialeinheit der italienischen Marine im Zweiten Weltkrieg. Die Abkürzung MAS stand in der Marine in der Regel für Motoscafo Armato Silurante, einen mit Torpedos ausgerüsteten Motorboottyp, der bei verschiedenen MAS-Flottillen eingesetzt wurde. Bei 10ª Flottiglia MAS handelte es sich jedoch um einen Decknamen, da die Einheit in erster Linie mit Sprengbooten und bemannten Torpedos ausgerüstet war. In diesem Fall stand MAS auch für mezzi d?assalto oder Kleinkampfmittel. In den ersten Kriegsmonaten verzeichnete die Decima MAS im Mittelmeer bei verschiedenen erfolglosen Einsätzen Verluste. Im weiteren Verlauf gelang es ihr bis September 1943, fünf Kriegsschiffe und 20 andere Schiffe außer Gefecht zu setzen. Bedeutend war insbesondere der Angriff auf Alexandria in der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember 1941, dem unter anderem zwei britische Schlachtschiffe zum Opfer fielen. Weitere Erfolge erzielte eine kleinere, aus der Decima MAS entstandene Spezialeinheit im Schwarzen Meer. Nach dem Waffenstillstand von Cassibile und der folgenden Besetzung Italiens durch deutsche Truppen kam es im September 1943 zu einer traumatischen Spaltung der Flottille. In der unter deutschem Schutz stehenden Italienischen Sozialrepublik kämpfte ein als Xª Flottiglia MAS bezeichneter Großverband unter Junio Valerio Borghese bis Kriegsende an der Seite der Wehrmacht weiter. In der Nachfolge der bis September 1943 aktiven Decima MAS stehen die nach dem Zweiten Weltkrieg gebildeten Spezialkräfte der Marina Militare.Foreign Militaria - Italy : Highly Important Baton of Command of Prince Junio Valerio Scipione Borghese, Commander of the Xª Flottiglia MAS.The baton made of precious wood with pommel in the shape of a diving helmet. The emblem "Xa" of the Xª Flottiglia MAS inlaid in the shaft. Dedication engraving above:"I MARINAI REPUBLICANI / DELLA SCUOLA PALOMBARI / DELLA / "DECIMA FLOTTIGLIA MAS" / AL LORO COMANDANTE / CAP. DI FREG. / JUNIO VALERIO BORGHESE / PORTOFINO 12 - 6 - 44"The baton can be disassembled into two parts by means of a screw thread.Exceptionally important museum object on one of the most important soldiers of Italian fascism and his legendary Xª Flottiglia MAS.Length: 91,5 cm. Prince Junio Valerio Scipione Borghese (* 6 June 1906 in Rome; ? 26 August 1974 in Cadiz, Spain) was an Italian naval officer and Fascist politician. His origins in the higher nobility and membership of the Fascist Party, whose colour was black, earned him the nickname the Black Prince (Italian: Il principe nero).Junio Valerio Borghese came from one of the most prestigious Roman noble families, the Borghese. As his father was a diplomat, he spent much of his childhood and youth abroad, including China, Egypt, Spain, France and Britain. In 1922 he was accepted at the Naval Academy in Livorno and left in 1928 as a second lieutenant at sea. In the years that followed he served on various warships of the Regia Marina (Royal Navy), then from 1932 on submarines.At the outbreak of the war, Borghese was in command of the submarine R.Smg. Vettor Pisani, with which he took part in the naval battle of Punta Stilo and in operations against Gibraltar. In 1941, as a corvette captain (Capitano di Corvetta), he took over the submarine Scirè, with which he was assigned to the Xª Flottiglia MAS, a special unit of the Italian Navy.With this boat, he supported a famous operation of Italian combat swimmers (among them Luigi Durand de la Penne) with manned torpedoes against the British naval base in Alexandria harbour, sinking the British battleships HMS Valiant and HMS Queen Elizabeth. However, both ships could be raised after a short time and subsequently repaired. From May 1943, he commanded the entire Special Forces unit, which underwent a traum

Militaria Ausland - Rußland : Service St. Andreas OrdenTeller aus einer Nachlieferung zum St.-Andreas-Service. Porzellan, farbiger Aufglasurdekor, Vergoldung. Modell Gotzkowsky, flach. Oben auf der Fahne der kaiserliche russische Doppeladler, unten das Andreaskreuz, in Spiegelmitte und seitlich deutsche Blumen. Goldener Randstreifen. Blaumarke Schwerter. D 24,6 cm. Meissen, wohl um 1750, das Modell von Johann Friedrich Eberlein. Im Jahr 1744 erhielt die russische Zarin Elisabeth I. als Zeichen der Stärkung des sächsisch-russischen Bündnisses eines der wohl umfangreichsten Service der Manufaktur, das sogenannte "Andreas-Service". Da das Service zum Dessertgang bei den jährlichen Ordensbanketten gedeckt wurde, waren gelegentliche Nachbestellungen des Hofes notwendig. Die Nachlieferungen der Meissener Manufaktur und der Kaiserlichen Porzellanmanufaktur St. Petersburg im späteren 18. Jahrhundert und auch nach der Abschaffung des St. Andreas-Feiertags 1801 sind bekannt und publiziert. Im Unterschied zum frühen Service von 1744, das mit feinsten Holzschnittblumen verziert war, zeigen die späteren Stücke einfache Blumenmalerei. Literatur Vgl. den Teller in der Porzellansammlung Dresden, Inv.Nr. P.E. 7700, bei Pietsch (Hg.), Meißen für die Zaren. Porzellan als Mittel sächsisch-russischer Politik im 18. Jh., München 2004, Kat. Nr. 104. Foreign Militaria - Russia : Service St. Andreas OrdenA Meissen porcelain plate from a later order for the St. Andrew's service. Gotzkowsky model plate, the lip painted with the Imperial Russian Eagle above the Cross of the Order of Saint Andrew. Blue crossed swords mark. D 24.6 cm. Presumably around 1750, model by Johann Friedrich Eberlein. As a sign of the strengthening of the Saxon-Russian alliance, the Russian Empress Elisabeth I received what was probably one of the most extensive services ever produced by the Meissen manufactory, the so-called "St. Andrew's Service", in 1744. As the service was used for the dessert course at the annual banquets of the Order, occasional replacement commissions from the Court were necessary. The subsequent deliveries by the Meissen Manufactory and the Imperial Porcelain Manufactory of St. Petersburg both in the latter half of the 18th century and as well as after the abolition of the St. Andrew's Day in 1801 are known and published. In contrast to the early service of 1744, which was decorated with the finest woodcut style flowers, the later pieces use simple floral designs. Literature Cf. a plate in the Dresden porcelain collection, inv. no. P.E. 7700, in Pietsch (ed.), Meißen für die Zaren. Porzellan als Mittel sächsisch-russischer Politik im 18. Jh., Munich 2004, cat. no. 104.

Ausländische Orden & Ehrenzeichen - Frankreich : Frankreich: Abzeichen der Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses (Comité de Salut Public).Die Dekoration in Form des Liktorenbündels in vollplastischer Ausführung aus Bronze, teilweise vergoldet, bzw. versilbert. Am außergewöhnlich aufwendigen gestickten Originalband in den Farben der Trikolore mit goldgestickten Eichenlaubgirlanden. In der Mitte großes Medaillon in feinster polychromer Seidenstickerei mit den Symbolen der französischen Revolution: Liktorenbündel bekrönt von der Jakobinermütze in den Farben der Trikolore und von einem Triangel unterlegt. Eingerahmt von Eichenzweigen. Das Ganze umgeben von der goldgestickten Umschrift: "CONVENTION NATIONALE - COMITE DE SALUT PUBLIC". Die Rückseite mit weißer Tuchabdeckung. Der Wohlfahrtsausschuss (französisch Comité de salut public) wurde am 5. und 6. April 1793 während der Französischen Revolution vom Nationalkonvent als Ausschuss der öffentlichen Wohlfahrt und der allgemeinen Verteidigung eingerichtet. Er diente als Exekutivorgan des Nationalkonvents. Nachdem die weniger radikalen Girondisten Mitte 1793 beseitigt worden waren, gelang es den Führern der Jakobiner (Robespierre, Danton, der sich bereits unter den ersten Mitgliedern des Ausschusses befunden hatte und an dessen Stelle Robespierre am 27. Juli 1793 eingetreten war, und Louis Antoine de Saint-Just), den Ausschuss unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie bauten den Wohlfahrtsausschuss bis Ende 1793 zur zentralen Schaltstelle der Macht um. Am 10. Oktober erhielt das Gremium unbeschränkte Vollmachten zugebilligt. Vor allem unter dem Einfluss Robespierres wurde der Wohlfahrtsausschuss, ausgestattet mit diktatorischen Vollmachten, zum Organ der jakobinischen Schreckensherrschaft. Der erste Wohlfahrtsausschuss (April bis Juli 1793) setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Bertrand Barère, Abgeordneter aus dem Département Hautes-Pyrénées, Théophile Berlier, aus Côte d'Or (25. Juni bis 30. Juli 1793), Jean-Jacques Bréard, aus Charente-Inférieure, zurückgetreten am 25. Juni 1793, Pierre Joseph Cambon, aus Hérault, Georges Danton, aus Paris, Jean Antoine Debry, aus Aisne, zurückgetreten und ersetzt durch Robert Lindet, aus Eure, Jean-François Delacroix, aus Eure-et-Loir, Jean-François Delmas, aus Haute-Garonne, Louis Bernard Guyton-Morveau, aus Côte d'Or, Jacques Alexis Thuriot, aus Marne, Jean-Baptiste Treilhard, aus Seine-et-Oise, zurückgetreten 16. Juni 1793 Während der Zeit des Terrors (Schreckensherrschaft) vom 20. September 1793 bis 27. Juli 1794 war die Zusammensetzung des Wohlfahrtsausschusses mit wenigen Ausnahmen unverändert: Bertrand Barère aus dem Département Hautes-Pyrénées, Jacques Nicolas Billaud-Varenne, Abgeordneter aus Paris, Lazare Carnot, aus Pas-de-Calais, Jean-Marie Collot d?Herbois, aus Paris, Jeanbon St. André aus Lot, Georges Couthon aus Puy-de-Dôme, Marie-Jean Hérault de Séchelle aus Seine-et-Oise (im Dezember 1793 ausgeschlossen, hingerichtet am 5. April 1794), Pierre Louis Prieur aus Marne, Claude-Antoine Prieur aus Côte-d'Or, Maximilien de Robespierre aus Paris, Louis Antoine de Saint-Just aus Aisne, Robert Lindet aus Eure. Der Wohlfartsausschuß wurde am 4. Brumaire des Jahres IV (26. Oktober 1795) abgeschafft, als der Konvent aufgelöst wurde und die Verfassung vom 5. Fructidor des Jahres III (22. August 1795) in Kraft trat, die das Direktorium einsetzte. Hochbedeutendes museales Objekt zur Geschichte der Französischen Revolution und von allergrößter Seltenheit, da das Comité de Salut Publique nur die oben aufgelisteten Mitglieder umfaßte. Meines Wissens das einzige bekannte Exemplar. Foreign Orders & Decorations - France : France: Badge for the members of the "Comité du Salut Publique" (Committee of Public Safety's "reign of terror" ) The decoration in the form of the lictor bundle made of bronce partially gilded and silver-plated. On it's exceptionally elaborate embroidered original ribbon in the colors of the tricolor with gold embroidered oak leaf garlands. In the center large medallion in finest polychrome silk embroidery with the symbols of the French Revolution: lictor bundle crowned by the Jacobin Cap in the colors of the tricolor and underlaid by a triangle. Framed by oak branches. The whole surrounded by the gold embroidered inscription: "CONVENTION NATIONALE - COMITE DE SALUT PUBLIC". The reverse with white cloth cover. The Committee of Public Safety's (Comité de salut public in French) was established by the National Convention on April 5 and 6, 1793, during the French Revolution, as a committee of public welfare and general defense. It served as the executive body of the National Convention. After the less radical Girondists were eliminated in mid-1793, Jacobin leaders (Robespierre, Danton, who had already been among the first members of the Committee and in whose place Robespierre had stepped in on July 27, 1793, and Louis Antoine de Saint-Just) succeeded in bringing the Committee under their control. They transformed the Welfare Committee into the central locus of power by the end of 1793. On October 10, the committee was granted unlimited powers. Under Robespierre's influence in particular, the Welfare Committee, endowed with dictatorial powers, became the organ of the Jacobin reign of terror. The first Committee of Public Safety (April to July 1793) was composed of the following members: Bertrand Barère, deputy from Hautes-Pyrénées, Théophile Berlier, from Côte d'Or (June 25-July 30, 1793), Jean-Jacques Bréard, from Charente-Inférieure, resigned June 25. June 1793, Pierre Joseph Cambon, from Hérault, Georges Danton, from Paris, Jean Antoine Debry, from Aisne, resigned and replaced by Robert Lindet, from Eure, Jean-François Delacroix, from Eure-et-Loir, Jean-François Delmas, from Haute-Garonne, Louis Bernard Guyton-Morveau, from Côte d'Or, Jacques Alexis Thuriot, from Marne, Jean-Baptiste Treilhard, from Seine-et-Oise, resigned June 16, 1793. During the period of the Terror (Reign of Terror) from September 20, 1793 to July 27, 1794, the composition of the Committee of Public Safety was unchanged, with a few exceptions: Bertrand Barère from the Hautes-Pyrénées department, Jacques Nicolas Billaud-Varenne, deputy from Paris, Lazare Carnot, from Pas-de-Calais, Jean-Marie Collot d'Herbois, from Paris, Jeanbon St. André, from Lot, Georges Couthon, from Puy-de-Dôme, Marie-Jean Hérault de Séchelle, from Seine-et-Oise (expelled in December 1793, executed April 5, 1794), Pierre Louis Prieur, from Marne, Claude-Antoine Prieur, from Côte-d'Or, Maximilien de Robespierre, from Paris, Louis Antoine de Saint-Just, from Aisne, Robert Lindet, from Eure. The Committee of Public Safety was abolished on the 4th Brumaire of Year IV (October 26, 1795), when the Convention was dissolved and the Constitution of the 5th Fructidor of Year III (August 22, 1795) came into force, which established the Directory. Highly important and magnificent object relating to the history of the French Revolution and of the utmost rarity, as the Comité de Salut Publique comprised only the members listed above. To my knowledge the only known badge worldwide.

Intelligently and sympathetically restored, this is a simply delightful MkI.Second generation of the MkI with 1,098cc (56bhp and 62lb/ft) and disc brakes on the frontFull glass-out preparation and respray with a colour change from British Racing Green to Tartan RedMany original parts have been refurbished and only replaced where necessaryThe original seats were in extremely good condition and just required detailingThe brightwork is mainly new. New set of black carpets and smart wood-rim steering wheelNew, superior quality, Black Vinyl soft top which is boxed in the boot6,087 miles indicated. Having been part of two significant collections for over two decades, it could well be genuineWith its V5C and current MOT valid until 15/09/2023, this would make an excellent first classic. Everyone loves an MG Midget SpecificationMake: MGModel: MIDGETYear: 1963Chassis Number: GAN222474Registration Number: BMJ 651ATransmission: ManualEngine Number: 10CG-DA-L/9669 Drive Side: Right-hand DriveOdometer Reading: 6087 MilesMake: RHDInterior Colour: VinylClick here for more details, condition report and images

Konvolut Porzellan 12 Tl., China, 5x Teecups, blau-weiß unterglasur, diverser Bodenmarken, figürliche Szenen, Maße: von H. 7 cm bis H. 8,5 cm. Altersgemäß guter Zustand, Chips am Rand, 1x Cup restauriert, Klebespuren. 1x Schale, China, blau-weiß unterglasur, Bodenmarke unterglasur, Maße: H. 6,5 cm, Dm. 14 cm. Altersgemäß guter Zustand, Chips am Boden, Haarriss. 1x Ingwertopf, China, Da Qing Kangxi Nian Zhi - Great Qing Dynasty Kangxi Period Marke, blau-weiß unterglasur, figürliche Szenen, Maße: H. 10,5 cm. Altersgemäß guter Zustand, Deckel geklebt. 3x Vasen, China, ohne Marke, blau-weiß unterglasur, florale Darstellung, Maße: von 10 cm bis 16 cm. Altersgemäß guter Zustand, Chips, kleine Vase Deckel geklebt.

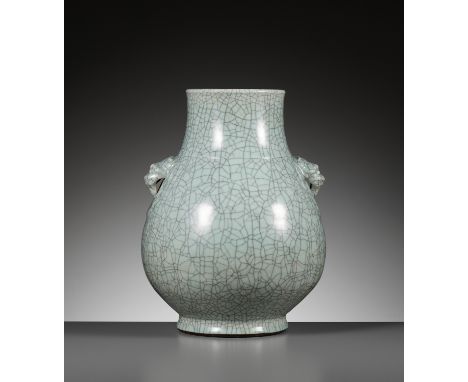

A GE-TYPE VASE, HU, QIANLONG MARK AND PROBABLY OF THE PERIOD 乾隆款仿哥釉壺,或為乾隆時期China, c. 1736-1795. The globular body supported on a tall spreading foot and rising to a waisted neck with galleried rim, the shoulder applied with two pierced handles in the form of bats suspending ruyi heads, and further decorated with two raised bowstrings each below the neck and above the foot. Covered overall with a creamy gray glaze suffused with a striking network of black and golden-brown crackle. The recessed base with an underglaze-blue six-character seal mark da Qing Qianlong nianzhi and probably of the period. Provenance: From a Norwegian private collection. Condition: Excellent condition with minor wear and firing irregularities. The piercings to the bat-form handles with traces of use including minute nibbling around the openings. The rings now lost. Weight: 4,424 g Dimensions: Height 28.7 g Expert's note: The high level of control exhibited by the glaze of the present vase, with its razor-sharp black and golden-brown crackle, along with the archaistic yet strictly precise form and the finely executed bowstrings, leaves little doubt that it was made in the 18th century. The bat-form handles are a particularly notable detail, as they once held separately crafted ring handles, probably made of gilt bronze, as evidenced by the piercings from one side to the other and the wear and nibbling around the openings. Auction result comparison: Type: Closely related Auction: Christie's London, 7 June 2004, lot 145 Price: GBP 21,510 or approx. EUR 43,000 converted and adjusted for inflation at the time of writing Description: A ge-type vase, hu, underglaze-blue Qianlong six-character seal mark and of the period Expert remark: Compare the closely related two-tone crackle glaze, bowstring decoration, and Qianlong seal mark, as well as the related form and size (26.1 cm). Auction result comparison: Type: Related Auction: Sotheby's Hong Kong, 7 April 2011, lot 36 Price: HKD 7,220,000 or approx. EUR 1,241,000 converted and adjusted for inflation at the time of writing Description: A fine and rare ge-type vase, seal mark and period of Qianlong Expert remark: Compare the closely related two-tone crackle glaze and Qianlong seal mark as well as the related form. Note the smaller size (16.5 cm).乾隆款仿哥釉壺,或為乾隆時期中國,約1736-1795年。盤口,束頸,溜肩,鼓腹,底足外撇。肩部如意形蝙蝠輔首,肩部和底足有兩道凸起的弦紋。通體施灰白色釉,黑色和金棕色開片紋。圈足内青花六字款“大清乾隆年製”。 來源:挪威私人收藏。 品相:狀況良好,輕微磨損,燒製不規則。蝙蝠形輔首有使用痕跡,邊緣處有微小磕損,輔首中的環丟失。 重量:4,424 克 尺寸:高28.7 厘米 專家注釋:此瓶釉色高雅,黑色和金棕色的開片紋,古樸而嚴謹的造型,可能是十八世紀製作的。蝙蝠形輔首中的環已丟失,可能曾是鎏金銅環,可以從輔首上的孔的磨損可以看出。拍賣結果比較: 形制:非常相近 拍賣:倫敦佳士得,2004年6月7日,lot 145 價格:GBP 21,510(相當於今日EUR 43,000) 描述:乾隆款及年代仿哥釉壺 專家評論:比較非常相近的雙色釉面開片、弦紋和乾隆款識,以及相近的外型和尺寸 (26.1厘米)。 拍賣結果比較: 形制:相近 拍賣:香港蘇富比,2011年4月7日,lot 36 價格:HKD 7,220,000(相當於今日EUR 1,241,000) 描述:乾隆款和年代仿哥釉壺 專家評論:比較非常相近的雙色釉面開片和乾隆款識,以及相近的外型。請注意尺寸較小(16.5厘米)。

A RARE GUAN-TYPE VASE, HU, QIANLONG MARK AND PERIOD 乾隆款及年代仿官釉雙耳壺China, 1736-1795. The ovoid body supported on a thick spreading foot and tapering to a waisted flared neck, set to either side with a lion-head-form loop handle over a molded mock ring handle at the shoulder, applied overall in a thick bluish-gray glaze suffused with a bold network of steel gray and pale gold crackles stopping at the unglazed foot ring dressed in a dark brown wash in imitation of Song dynasty guan ware. The recessed base with an underglaze-blue six-character mark da Qing Qianlong nianzhi and of the period.Provenance: Swiss trade. Condition: Fine condition overall with wear and firing irregularities, shallow surface scratches, the rim with a small chip and associated minor old repair. Please request further detail images as well as a video, shot under strong blue light, for accurate documentation of the condition of the present lot.Weight: 6,002 gDimensions: Height 37 cmThe crisply molded lion-form loop handles on the present piece are striking, varying from the usual shallow applied lion-mask handles with pendent rings or the rarer elephant-head loop handles. The bold feature is a charming 18th-century innovation on a vase that in both form and glaze references two well-known early accomplishments of Chinese art: the iconic hu form derived from the great bronzes of the Shang dynasty and the rich crackled glaze of the famed Guan wares of the Southern Song dynasty. The official or Guan ware was produced for the court in the capital, Hangzhou, in Zhejiang province. Laohudong in southern Hangzhou appears to have been the most important Guan kiln creating wares with an attractive crackled glaze, a version of which is seen on the present piece. The crackle was purposefully made utilizing refined technical skill to calibrate a cooling rate for the wares that would produce the different layers of fissures and allow them to be filled with two to three different colors. The present piece with its two tones references the jinsi tiexian (gold thread and iron wire).Such a pointed allusion to the past served to both pay homage to the past while simultaneously noting the technical achievements of the present. Archaism enjoyed a major revival during the height of the Qing dynasty under the Yongzheng and Qianlong emperors. The combination of a precious glaze and ancient form suggests a deep appreciation and respect for the past, together with the want for its preservation.Auction result comparison: Type: Near-identical Auction: Sotheby's New York, 17 March 2015, lot 287 Price: USD 87,500 or approx. EUR 107,500 converted and adjusted for inflation at the time of writing Description: A rare Guan-type vase, Hu, Qianlong seal mark and period Expert remark: Compare the identical form, two-tone crackled glaze, and extremely rare lion-form loop handles. Note the smaller size (30 cm).乾隆款及年代仿官釉雙耳壺中國,1736-1795年。仿漢壺尊形制,鼓腹,外撇圈足。頸部兩側有獅首耳,通體及足內均施仿官釉,釉面開片紋。胎體優美,造型素雅,猶可辨趙宋遺韻。圈足内六字篆書款“大清乾隆年製”。 來源:瑞士古玩交易。 品相:整體狀況良好,磨損和燒製不規則,表面淺劃痕,邊緣有小磕損和相應小修。請聯繫部門詢問更多細節圖片以及在強藍光下拍攝的視頻,以準確查看當前拍品的狀況。 重量:6,002 克 尺寸:高37 厘米 這件作品上造型清晰的獅首耳特別引人注目,與通常帶有活環的獅首或較罕見的象首耳不同。此器的造型、釉色都極似宋代的作品,是仿古之作。清雍正時期對宋代五大名窯的仿製取得了空前的成就,摹古水平極高。此時所仿製的宋代官窯釉面或有冰裂紋或無片紋,其紋呈白色或鐵色。胎色黑,頗能體現宋代官窯 “紫口鐵足”的特色,在清代文獻中被稱為“鐵骨大觀”。拍賣結果比較: 形制:幾乎相同 拍賣:紐約蘇富比,2015年3月17日,lot 287 價格:USD 87,500(相當於今日EUR 107,500) 描述:清乾隆官式瑞獸耳壺 《大清乾隆年製》款 專家評論:比較幾乎相同的外型、雙色調的釉面開片,以及罕見的獅首耳。請注意尺寸較小 (30 厘米)。

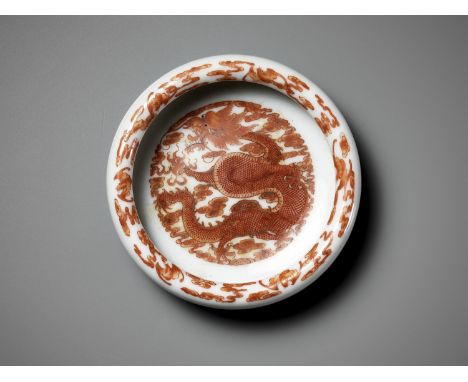

A FAMILLE VERTE 'DRAGON' WATER POT, LATE QING DYNASTY TO EARLY REPUBLIC PERIOD 清末民初硬彩龍紋水丞China, 1850-1930. The cylindrical porcelain body rising to a rounded shoulder surmounted by a waisted neck with everted gilt rim, the exterior painted in gilt, iron-red, emerald-green, white, and yellow enamels, with two confronting five-clawed dragons chasing a flaming pearl amid clouds above a wave border and below a band of pendent trefoils divided by dots. Provenance: From a private estate in Buckinghamshire, United Kingdom. The wood base with an old inventory number '8693'. Condition: Excellent condition with minor wear and firing irregularities. The wood base with natural age cracks, few nicks and scratches, and minor losses to one foot with and associated old repair.Weight: 245.3 g (excl. base), 330.4 g (incl. base) Dimensions: Height 8.1 cm (excl. base), 12.2 cm (incl. base)The recessed base with an apocryphal iron-red six-character seal mark da Qing Jiaqing nianzhi. With a wood stand dating to the same period. (2)清末民初硬彩龍紋水丞中國,1850-1930年。侈口,束頸,溜肩,直壁,圈足。外壁使用綠彩、礬紅釉、黃彩以及描金描繪雙龍戲珠。五爪龍騰飛與波浪之上。 來源:英國白金漢郡舊藏。木底座上舊標籤“8693”。 品相:狀況良好,輕微磨損,燒製瑕疵。木底座有自然老化裂縫,少量刻痕和劃痕,並且由於舊的維修和相關的舊維修而導致一隻腳的輕微損失。 重量:245.3 克 (不含底座),總330.4 克 尺寸:高 8.1 厘米 (不含底座),總12.2 厘米 圈足内礬紅釉六字偽款“大清嘉慶年製”。木底座來自同期。

A LARGE ARCHAISTIC CAST IRON TRIPOD CENSER, MING DYNASTY 明代大型鑄鐵螭龍耳三足爐China, 1368-1644. Of compressed globular form, standing on three short feet issuing lingzhi, the neck decorated with a band of confronting kui dragons centered by shou symbols, framed by double-ribs, with two large loop handles in the form of fierce chilong with curled tails, their bodies arching over the rim, their scales finely incised and spines neatly articulated.Provenance: From a notable Scottish private collection. Condition: Good condition with minor casting irregularities, traces of use, wear, small nicks and dents, some corrosion and extensive encrustations mostly to the interior.Weight: 8 kg Dimensions: Width 37 cm (across handles)The base cast with an apocryphal six-character mark da Ming Xuande nianzhi within a rectangular reserve.Auction result comparison:Type: RelatedAuction: Christie's London, 16 September 2014, lot 139Price: GBP 10,000 or approx. EUR 14,000 converted and adjusted for inflation at the time of writingDescription: A large iron tripod censer, Ming dynasty (1368-1644)Expert remark: Note the size of this vessel (66 cm) Auction result comparison:Type: RelatedAuction: Christie's London, 16 September 2014, lot 138Price: GBP 5,000 or approx. EUR 7,000 converted and adjusted for inflation at the time of writingDescription: A large iron tripod censer, Ming dynasty (1368-1644)Expert remark: Note the size of this vessel (72.5 cm)明代大型鑄鐵螭龍耳三足爐中國,1368-1644年。平口外撇,短頸,腹圓潤;一對螭龍耳,身形矯健,活靈活現;底承三如意祥雲紋乳丁足;頸部夔龍捧壽紋。全器造型規整。 來源:蘇格蘭知名私人收藏。 品相:品相良好,有輕微的鑄造瑕疵、使用痕跡、磨損、小刻痕和凹痕、一些腐蝕,爐内大面積結殼。 重量:8 公斤 尺寸:寬37 厘米 (雙耳之間) 爐底四字偽款“大明宣德年製”。 拍賣結果比較: 形制:相近 拍賣:倫敦佳士得,2014年9月16日,lot 139 價格:GBP 10,000(相當於今日EUR 14,000) 描述:明代大型鑄鐵三足爐 專家評論:請注意此爐的尺寸(66 厘米)。 拍賣結果比較: 形制:相近 拍賣:倫敦佳士得,2014年9月16日,lot 138 價格:GBP 5,000(相當於今日EUR 7,000) 描述:明代大型鑄鐵三足爐 專家評論:請注意此爐的尺寸(72.5 厘米)。

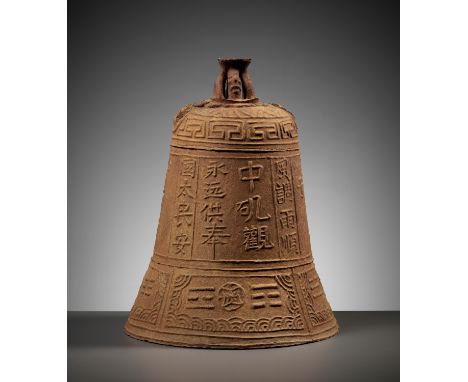

A CAST IRON 'BAGUA' TEMPLE BELL, GUANGXU PERIOD, DATED 1876 光緒1876年八卦紋鐵鐘China. Of domed shape with everted rim, surmounted by a loop handle in the form of a mythical beast, the top pierced with two holes, the sides cast in low relief with an inscription, the lower part decorated with the eight trigrams (bagua) within four reserves, surrounded by a wavy border.Inscriptions: Inscribed around the body describing the bell as a donation, signed 'Chao Shixiang', dated 'Da Qing Guangxu bingzi er nian', corresponding to 1876.Provenance: From the collection of Ralph Pike and thence by descent in the same family. Ralph Pike was a British customs officer in China, who returned to Southwest England in 1934. Condition: Fair condition, overall as expected and still displaying very well. Extensive wear, casting imperfections, some losses, corrosion and weathering, minor dents here and there.Weight: 23 kg Dimensions: Height 46.2 cm Auction result comparison:Type: RelatedAuction: Bonhams San Francisco, 25 June 2013, lot 8348Price: USD 11,250 or approx. EUR 13,500 converted and adjusted for inflation at the time of writingDescription: A large cast-iron bellExpert remark: Compare the related form and similar size (49 cm)光緒1876年八卦紋鐵鐘中國,鐵鐘頂部有神獸形環柄,外壁淺浮雕,下方有八卦紋與波浪紋。 款識:皇圖鞏固,大清光緒丙子二年仲冬,月 谷旦;帝道遐昌,眾姓弟子仝捐神鐘一口 于;風調雨順,中矶觀,永遠供奉;國泰民安,金火,趙仕祥。 來源:Ralph Pike,保存在同一家族。Ralph Pike是一名在中國的英國海關官員,1934 年返回英格蘭西南部。品相:狀況良好,大面積磨損、鑄造缺陷、缺損、風化和局部小凹痕。 重量:23 公斤 尺寸:高 46.2 厘米 拍賣結果比較: 形制:相近 拍賣:舊金山邦瀚斯,2013年6月25日,lot 8348 價格:USD 11,250(相當於今日EUR 13,500) 描述:1906年大型鐵鐘 專家評論:比較相近外型和相似的尺寸(49厘米)。

A PAIR OF ENAMELED 'BAJIXIANG' BOWLS, QING DYNASTY 清代一對琺琅彩八吉祥紋碗China, 19th century. The porcelain delicately potted, of octagonal form with flaring sides, the exterior neatly incised with the Eight Buddhist Emblems (bajixiang), framed by a ruyi border at the rim and a lappet border above the foot, all in aubergine, lemon yellow, and sapphire blue enamels against a turquoise ground, the interior also covered in turquoise. (2)Provenance: British trade. Each bowl with an old collector's label 'X Qing'. Condition: Good condition with minor wear and manufacturing flaws, including kiln grit, glaze flakes, glaze crazing, each bowl with a hairline, and light surface scratches. Both bowls are slightly warped.Weight: 164.1 g and 171.7 g Dimensions: Length 13.9 cm and 14.1 cmEach with the recessed base incised with an apocryphal six-character mark da Qing Kangxi nianzhi.清代一對琺琅彩八吉祥紋碗中國,十九世紀。瓷碗呈八角形,外壁刻八吉祥紋,邊緣如意紋,近足底有芭蕉紋。綠松石色地上施紫色、檸檬黃色、寶石藍色釉,內部施綠松石色釉。 來源:英國古玩交易,每個碗上都有舊藏標籤“X Qing”。 品相:狀況良好,有輕微磨損和製造缺陷,包括窯砂、釉片、釉裂,每個碗都有冲線和輕微的表面劃痕。兩個碗都略微翹曲。 重量:分別為164.1 克與171.7 克 尺寸:長 13.9 厘米and 14.1 厘米 圈足内六字偽款“大清康熙年製”。