Luther, Martin. Artickel, so da hetten sollen auffs Concilion zu Mantua, oder wo es wuerde sein, uberantwortet werden, von unsers teils wegen. Und was wir annemen oder geben kuendten oder nicht. 32 Bl. Mit Holzschnitt-Titeleinfassung. 19 x 15 cm. Moderner marmorierter Pappband. Wittenberg, Hans Lufft, 1538.Vgl. VD 16, L 3862 (Titel mit Erscheinungsjahr 1538). Benzing, Luther 3285. - Erster von zwei Wittenberger Drucken ("Concilion" statt "Concilium"), hier in einem bibliographisch nicht nachgewiesenen Fehldruck mit dem (irrigen) Erscheinungsjahr "M. D. XXV II." auf dem Titel; das Impressum am Schluss mit der (korrekten) Jahreszahl "M.D.XXXVIII." (vgl. das Digitalisat im VD16). "Urausgabe der Schmalkaldischen Artikel, neben der Augsburger Confession die wichtigste Bekenntnisschrift der lutherischen Kirche. Sie waren ursprünglich für das 1537 zu Mantua geplante Konzil bestimmt und bildeten zugleich Luthers persönliches Testament" (Rosen V, 712). Die schöne Holzschnitt-Titeleinfassung zeigt Christus als Hirten mit dem Lamm über der Schulter umgeben von den fünf Reformatorenwappen: Martin Luther (Rose mit Herz und Kreuz), Philipp Melanchthon (Antoniuskreuz mit Schlange), Johannes Bugenhagen (Davidsharfe), Justus Jonas (Walfisch mit Jona) und Caspar Cruciger (Taube mit Ölzweig). - Etwas fleckig, erste Blatt mit schmalem Feuchtigkeitsrand, letzte Blatt mit großem Braunfleck.

We found 43065 price guide item(s) matching your search

There are 43065 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

43065 item(s)/page

Luther, Martin. - Der güt frum Lutherisch Pfaffen narr haysz ich der mich kaufft der leße mich. 4 Bl. Mit blattgroßem Titelholzschnitt von Heinrich Vogtherr d. Ä. 18 x 13,5 cm. Moderner marmorierter Pappband. (Augsburg, Erben Erhard Oeglin, 1521).VD 16, G 4148. Panzer, DA 1228. Hohenemser 3909. Weller 1924. - Dritter Augsburger Druck der Flugschrift, ein vierter und letzter Druck erschien noch im selben Jahr in Straßburg bei Prüss. Einer von insgesamt vier Texten, die 1521 vermutlich auf der Ebernburg des Franz von Sickingen entstanden sind. Die Burg war Zufluchtsstätte für die bedrängten Vertreter der evangelischen Sache. Auf der Ebernburg waren zu Gast u. a. Eberlin von Günzburg, Heinrich von Kettenbach, Martin Bucer, Hans Schweblin und Ulrich von Hutten. Alle vier Texte wurden wohl von derselben Person, mit Sicherheit von einem der adeligen Gäste der Ebernburg verfasst. Die erste Schrift Ain schenes vnd nutzliches büchlin wohl nicht vor dem 4. Mai 1521, die folgenden dann sicher danach in rascher Folge (vgl. Flugschriften aus der Reformationszeit in Facsimiledrucken. Hrsg. v. Otto Clemen. Lzg. 1907, Bd. I, Nr. 3). Der Holzschnitt, erinnernd an Brants Bücher-Narr, ist eine Karikatur des Accipies-Holzschnittes: statt der Schüler liegt nun ein schlafender Hund vor dem Katheder. - Etwas fleckig, im oberen Bug mit restaurierter Fehlstelle (minimaler Buchstabenverlust).

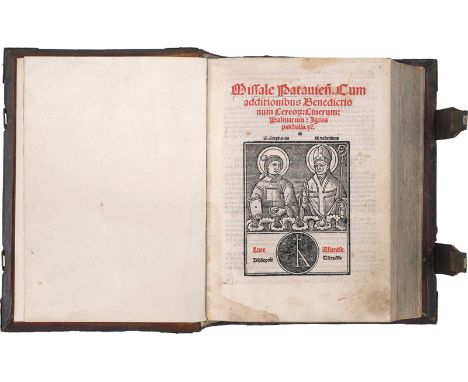

-- Illuminiertes Exemplar des letzten Passauer Missales-- Missale Patavien(se). Cum additionibus Benedictio num Cereo(rum): Cinerum: Palmarum: Ignis paschalis, etc. 8 nn., 361 num., 1 nn. Bl. (die 6 Kanonblätter auf Pergament gedruckt). Mit großer Holzschnitt-Vignette mit der Verlegermarke auf dem Titel, zahlreichen, ca. 400 (1 kolorierte in Gold und Farben) figürlichen Initialen bzw. initialgroßen Textholzschnitten, ganzseitiger, in Gold und Farben illuminierter Kanonholzschnitt mit Kreuzigung und ganzseitige, in Rot und Schwarz gedruckte Holzschnitt-Druckermarke am Schluss. Titel und Text in Rot und Schwarzdruck, Notendruck in Schwarz auf roten Linien. 21 x 14,3 cm. Blindgeprägtes braunes Kalbleder der Zeit über abgefasten Holzdeckeln über drei breiten, von Streicheisenlinienbündeln begleiteten Bünden, in den Rückenfeldern Schachbrettmuster mit alternierender Blütenfüllung; auf den Deckeln Rahmenwerk von Streicheisenlinienbündeln, zwei Ornamentrollen (vorn und hinten verschieden) und einer Jagdrolle, vorn mit Titelprägung "Missale", mit zehn ziselierten und durchbrochenen Messing-Buckelbeschlägen und zwei Schließen (Rücken restauriert und teils ergänzt, Lederteile der Schließbänder und Vorsätze erneuert, erstes und letztes Bl. neu angesetzt, anfangs am Innensteg leicht feuchtrandig, sonst sorgfältig gereinigt und kaum fleckig oder gebräunt). Venedig, Petrus Liechtenstein für Lucas Allantse in Wien, 1522.STC 386. Panzer X, 47, 1134b. Alès 119. Bohatta 202 ("schön gedruckt"). Denis XXII. Rivoli-Essling 15 und S. 69f. (mit Abb.) (Kreuzigung).Graesse IV, 548. Sander II, 4710. Weale-Bohatta 778. Nicht bei Adams. - Prachtvolles Exemplar dieses überaus seltenen letzten Passauer Missales mit den Kanontafeln auf Pergament gedruckt. Der letzte Druck eines Meßbuchs für die große, weite Teile Österreichs umfassende Diözese Passau lag schon einige Jahre zurück, und so ergriff der damals bedeutendste Wiener Verlag die Initiative. Die umtriebigen, aus Augsburg stammenden Gebrüder Allantse (oder Alantsee) hatten sich schon 1505 in der unter Maximilian I. mächtig aufstrebenden Hauptstadt Österreichs als Buchhändler niedergelassen; sie reisten „nach Italien und Deutschland; sie kauften und vertrieben viel und ließen bei Winterburger, Vietor und Singriener drucken“ (Mayer 157). Auch nach Venedig unterhielten sie enge Verbindungen: Dort hatten sie ab 1505 schon mehrere Passauer Breviarien drucken lassen, u. a. bei Petrus Liechtenstein, so daß der Auftrag an ihn für das Meßbuch fast eine Selbstverständlichkeit war.Neben der blattgoldgehöhten Kreuzinitiale und der 7-zeiligen T-Initiale für das "Te igitur" ist die schöne altkolorierte und ebenfalls mit leuchtendem Blattgold gehöhte Kreuzigungsdarstellung bemerkenswert, wird das seit dem 14. Jahrhundert populäre Thema der Herauslösung der Dreiergruppe Maria-Christus-Johannes als Andachtsbild hier doch um die vierte Person, die das Kreuz umschlingende Maria Magdalena erweitert: Alle Figuren sind dabei in gleicher Größe und Körperlichkeit dargestellt, die Bedeutungsperspektive wird verlassen, der neue Geist des rinascere - der Wiedergeburt - durchweht die Darstellung, die wiewohl noch ganz dem spätmittelalterlichen Stil verhaftet bleibt. Mit wenigen Strichen gelang es dem anonymen Künstler, die unterschiedlichen Formen von Trauer und Entsetzen zu akzentuieren und den friedlichen Zügen des Gekreuzigten gegenüberzustellen. - Von unten her im Bug zu Anfang leicht feuchtfleckig, sonst kaum fleckig oder gebräunt bzw. sorgfälig gereinigt, die ersten letzten Lagen sind im Bug angesetzt, hin und wieder leicht fingerfleckig. Die letzte Seite mit alten italienischen Notizen: "La edizzione più antica Veneta stampata da Pietro Lyechtenstain colonense [!] e publicata nel principio di Genaio 1515 nel libro di Cesare Caino al ’503" [sic]". Provenienz: Leo Olschki, Kat. 69 (1923), 3162.Der hübsche Einband mit dem prächtigen Jagdfries und dem Titeldruck "Missale" stammt vermutlich aus einer Eichstädter oder Ulmer Werkstatt.

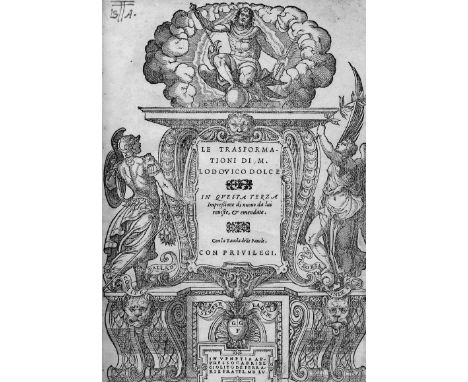

-- Reich illustrierter Ovid von Lodovico Dolce-- (Ovidius Naso, Publius bzw.) Lodovico Dolce. Le trasformationi. In questa terza Impreßione di nuouo da lui reviste, & emendate. 8 Bl., 309 S., 1 Bl. Mit ganzseitiger architekturaler Holzschnitt-Titeleinfassung, 85 seitenbreiten Textholzschnitten mit figürlichen Seitenbordüren und mit großer Holzschnitt-Druckermarke. 20,7 x 14,5 cm. Pergament um 1720 mit rotem, goldgeprägtem Rückenschild, Marmorpapierspiegeln und Rotschnitt. Venedig, Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli, 1555.STC 482. Ebert 6296. EDIT 16 CNCE 27107. Essling I/1, Nr. 246 (Ausgabe 1553, mit Erwähnung dieser Ausgabe). Graesse II, 418, und V, 94. Vgl. Mortimer, Italian, Nr. 342 (Ausgabe 1553). Sander 5342 (erwähnt die Ausgabe 1553 mit "vignettes très fines"). Schweiger II/2, 689. - Lodovico Dolces Ausgabe von Ovids Metamorphosen in italienischen Reimversen war "plutòt une nouvelle rédaction des sujets qu’une version" (Graesse V, 94), "mehr e(ine) Bearbeitung, als Uebersetzung" - und entsprechend angreifbar, vor allem von konkurrierenden Literaten: Girolamo Ruscelli kritisierte das Werk noch im Jahr der beiden ersten Ausgaben 1553 scharf, was Dolce bewog, "die Ex(emplare) der ersten Auflage, so viele er konnte, zu unterdrücken, u(nd) die Uebers(etzung) im Jahre 1555 verbessert wieder herauszugeben" (Schweiger). Ist die Erstausgabe "celle qu’on préfère", so besitzt laut Brunet auch diese "encore quelque valeur". Reich illustriert mit denselben Blöcken der Erstausgabe. Bemerkenswert ist die fast halbseitige Darstellung der Winde (S. 3), die „"ommon to early editions of Ovid has been developed into a woodcut world map, 103 x 116 mm., including America labelled Nveva Hispania" (Mortimer). - Titeleinfassung seitlich und unten etwas angeschnitten, durchgehend leicht finger- bzw. braunfleckig, streckenweise leicht gebräunt, vereinzelt knappe Marginalien von alter Hand.

Peucer, Caspar. Der Dritte Teil der Chronica Carionis, Von Keiser Carl dem grossen an, da es der Herr Philippus Melanthon wenden lassen, bis auff Fridrichen den andern; mit vleis erzelet und vermehret durch Herrn Casparum Peucerum. Verdeudscht durch Eusebium Menium. 14 nn., 348 num. Bl. (mit Foliierungsfehlern). Mit Holzschnitt-TVignette und einigen Initialen, Titel in Schwarz und Rot. 19,6 x 15,2 cm. Honiggelbes reich blindgeprägtes Schweinsleder (vereinzelt etwas fleckig, leicht bestoßen) mit 2 intakten Messingschließen. Wittenberg, Erben Georg Rhau, 1564. VD16 P 1966. - Dritter Teil der ersten deutschen Ausgabe der großen Chronik des Wittenberger Gelehrten Philipp Melanchthon (1497-1560), fortgeführt von Caspar Peucer (1525-1602): "Nach Melanchthons Tod vollendete er dessen Universalgeschichtswerk 'Chronicon Carionis' (1562 und 1565) und edierte dessen Werke (4 Bände, 1562-64) und Briefe (1565, 1570, 1574). Aufgrund seiner umfassenden Gelehrsamkeit war er nach 1560 der einflußreichste Mann an der Universität Wittenberg. Seit 1563 dem Kurfürsten August von Sachsen persönlich bekannt, wurde er 1570 zum Leibarzt ernannt und war auch als politischer Ratgeber geschätzt" (NDB XX, 278f.). - Vereinzelt etwas stärker gebräunt, aber kaum fleckig, bemerkenswert schön gebunden: Die Deckel zieren eine Erlöserrolle mit Kreuzigung, Auferstehung etc., dann eine schmalere Medaillonrolle und eine große Mittelplatte mit dem Porträt Melanchthons auf dem Vorderdeckel.

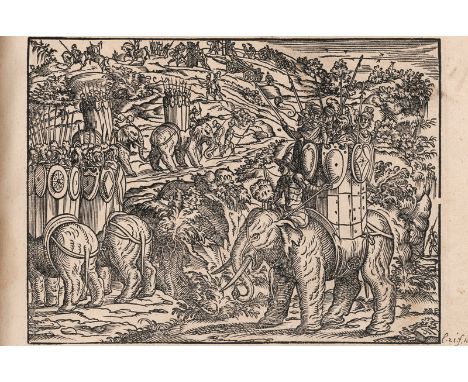

-- Zwei Holzschnittbücher von Jost Amman bzw. Virgil Solis in datiertem Schweinslederband der Zeit-- Rebenstock, Heinrich Peter. Neuwe Livische Figuren, Darinnen die gantze Römische Historien künstlich begriffen und angezeigt. Geordnet und gestellt durch den fürtrefflichen und kunstreichen Johan Bockspergern von Saltzburg, den jüngern ... 4 nn. Bl., 108 num. Bl. Mit 108 (wenigen wdhl.) fast ganzseitigen Holzschnitten und Holzschnitt-Druckermarke am Schluss. 16 x 19,6 cm. Schweinsleder d. Z. (oberes Kapital eingerissen, berieben und etwas fleckig) über abgefasten Holzdeckeln mit goldgeprägtem VDeckeltitel und mit zwei ziselierten Messingschließen mit goldgeprägter Jahreszahl auf VDeckel "1581". Frankfurt am Main, Georg Rab d. Ä. und Erben Weigand Han, 1573 [und:] Johann Posthius. Tetrasticha in Ovidii Metam. Lib. XV. quibus accesserunt Vergilij Solis figuræ elegantiss. & iam primum in lucem editæ. Schöne Figuren, auß dem fürtrefflichen Poeten Ovidio ... 8 Bl., 178 S., 7 Bl. Mit 178 Holzschnitten in wechselnden Bordürenrahmen. Ebenda 1569.VD16 R 438. Adams R 238. Andresen I, 323ff., Nr. 201, B. Brunet I, 234. Ebert 516. Becker 12f, S. 56ff. Graesse I, 102. [und für Posthius] VD16 P 4490. Adams P 2035. Brunet IV, 288, und Suppl. II, 119. Vgl. Ebert 15595 (Ausgabe 1563). Vgl. Davies, Fairfax Murray, German, Nr. 345 (Ausgabe 1563). Graesse V, 425. Nagler XIX, 99, 29. Neufforge 419. - Dieser Band vereinigt zwei Holzschnittbücher der beiden produktivsten Illustratoren ihrer Zeit: des Nürnberger Zeichners und Stechers Virgil Solis (1514-1562) und seines Nachfolgers Jost Amman (1539-1591). Diese "Bilderbücher" dienten als Inspirationsquelle für Maler, Goldschmiede und Bildhauer. Sie bieten auch einen zugänglichen Zugang zur römischen Geschichte und Mythologie. Nach dem Vorbild der Emblemliteratur enthalten die beiden Werke neben den Bildern auch thematische Überschriften und beschreibende Verse, zu Livius auf Deutsch, zu Ovid auf Deutsch und Lateinisch. Die Holzschnittfolge präsentiert sich in prachtvollen Renaissance-Umrahmungen. Dass beide Werke von Beginn an gemeinsam gebunden waren, belegt die goldene Deckelprägung "Livische und Ovidische Histori" mit der Jahreszahl 1581. - Die Darstellungen enthalten gelegentliche dilettantische Einfärbungen und Notizen. Beide Werke waren von Anfang an gemeinsam gebunden, wie durch die goldene Deckelprägung von 1581 belegt, die auf die frühe Provenienz aus dem Kernland der Reformation hinweist. Vorsätze erneuert, Papier teils gebräunt und etwas fleckig, letzte 3 Blätter wohl aus einem anderen Exemplar ergänzt, 1 Blatt mit alt tektiertem Randeinriss, 1 Blatt mit alt ergänztem Papierfehler im Unterrand, hier und da Ansätze zur Einfärbung einzelner Bilddetails. -

-- Eine bisher nicht identifizierte Ausgabe, altkoloriert und im originalen Einband-- Solis, Virgil. Wappenbüchlein. Zu Ehren Der Römischen Kay. vnd Ku. Mt̃, auch Bäbstlicher Heyligkeit, sambt anndern der Fürnemsten auslendischen Konigreichen, Churfürsten, Fürsten und gemeinen stennden, Darauf des Heyligen Römischen Reychs grundtveste gepflantzet vnd geordnet ist, Sovil derselben Wappen zubekhumen sind gewesen mit Jren namen und farben. (Auf dem ersten Blatt:) Insigel und Wappen (…). 51 Kupfertafeln. Davon 43 montierte Kupfertafeln mit zusammen über 400 kolorierten Wappendarstellungen, jeweils auf grau getöntem Grund und von einem karminroten Rahmen eingefaßt, die Textseiten gelb grundiert. 17,8 x 13, 3 cm. Pergamentband d. Z. (nachgedunkelt, mit einer Fehlstelle am Rücken und kleinen oberflächlichen Abplatzungen, Schließbändchen entfernt). (Köln), Johann Bussemacher, (um 1590). VD 16 S 6978 ("um 1560") und VD 16 ZV 685 (letzte Ausgabe mit 52 Bl., "um 1590"!). Brunet, Suppl. II, 662 (letzte Ausgabe mit 52 Bl., "circa 1555"!) . Lipperheide Rc 7. Merlo 153f. Neufforge 284. O'Dell-Franke 201ff 25-75. Nicht bei Adams, Ebert und Graesse. - Die bisher nicht identifizierte erste Kölner Ausgabe. Im Jahr 1539 etablierte sich der talentierte Künstler Virgil Solis (1514-1562) in Nürnberg. Obwohl er anfangs mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und sich sogar Geld leihen musste, wurde er zu einem der produktivsten und erfolgreichsten Künstler seiner Zeit. Es scheint, dass er einen gewissen Wohlstand erreichte, da er 1554 und 1558 Häuser kaufte. Nach seinem frühen Tod hinterließ er ein beträchtliches Vermögen und wurde mit den höchsten bürgerlichen Ehren beerdigt. Ein Jahr nach dem Kauf seines ersten Hauses veröffentlichte Solis sein erstes Wappenbuch, mit dem er die Macht und Bedeutung Nürnbergs illustrierte und beschwor. Solis war in erster Linie ein geschäftstüchtiger Unternehmer, der eine Vielzahl von fremden Vorlagen kopierte. Ein Großteil seiner Motive entnahm er der Chronik des Konstanzer Konzils von 1536 von Johannes Richental. Viele der Wappen in Solis' Werken sind eine Kombination aus Bistums- und persönlichen Wappen und repräsentieren die damals anwesenden Kirchenfürsten. Solis selbst bat in einer kurzen Vorrede den Leser, etwaige Mängel in den Wappen oder deren Farben nach Belieben zu korrigieren. Offensichtlich war ihm bewusst, dass die Wappen bereits als "veraltet" galten, und er begann einige von ihnen zu "modernisieren". Dabei veränderte er nicht nur die Form der Wappenschilder, sondern fügte auch fantasievolle Helmzieren und Helmdecken hinzu. Obwohl Solis' Wappendarstellungen bereits eine gewisse Abkehr von der zeitgenössischen Reichstreue zeigten, war sein Wappenbuch dennoch ein großer verlegerischer Erfolg. Es erschien erstmals im Dezember 1555 unter dem Titel "Wappenbuch". Spätere Ausgaben wurden als "Wappenbüchlein" bezeichnet. - Einige Blatt mit geringfügigen Randläsuren. Provenienz: Alt unleserlich gemachter Name sowie Exlibris-Spuren auf Spiegel. Schönes altkoloriertes und durchschossenes Exemplar.

Vade mecum. Missale itinerantium seu misse peculiares valde devote. XXV num., 6 nn. Bl., Bl. XXVI-XLVIII, 1 nn. Bl. Zweispaltiger Druck in Schwarz und Rot, der Kanonteil einspaltig und in größerer Type. Mit 2 ganzseitigen (1 kolorierten) Textholzschnitten kolorierter Holzschnitt-Initiale und koloriertem Holzschnitt-Endstück, alle von Wolf Traut, sowie zahlreichen kleineren und größeren gedruckten Lombarden in Rot, Text in Rot und Schwarz gedruckt. 20 x 14,5 cm. Geprägtes mittelbraunes Kalbsleder d. Z. (berieben, Bezug an Kapitalen und Ecken mit kleineren Fehlstellen) auf drei Doppelbünden über abgefasten Holzdeckeln mit 4 Schließbeschlägen (ohne die Schließbügel). (Nürnberg, Wolfgang Huber, um 1512).VD16 M 5538: Weale-Bohatta 470. Nicht bei Adams und IM STC (dort nur Ausgaben 1510). Vgl. Dodgson I, 506, 3A (Ausgabe 1510). Vgl. Proctor 11077 (Ausgabe 1510). - Dritter, um 1512 zu datierender Druck (VD16) des reizenden Reisemissales mit Nachschnitten der Holzschnitt-Illustrationen von dem Nürnberger Maler und Graphiker Wolf Traut (1486-1520). Die erste so illustrierte Ausgabe war 1507, eine zweite, sehr viel häufigere 1510 erschienen, der ganzseitige Kanonholzschnitt mit der Jahreszahl "1510". Die vorliegende Ausgabe gehört zu den seltensten. Dieses handliche Missale war ausdrücklich für ambulante (Bettel-)Mönche gedacht, wie schon der Titel sagt: Vade mecum! Im Gegensatz zu den voluminösen, meist äußerst schweren Messbüchern vom Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts, die für die Auslage auf den monumentalen Pulten in den Kirchen gedruckt worden waren, leicht auf Reisen mitgenommen werden, gewissermaßen als ein "Handbüchlein" in der Kutte eines Mönchs. Das ohne Impressum erschienene Buch wurde um 1512 von Wolfgang Huber in Nürnberg gedruckt, nachdem 1510 der Erstdruck erschienen war. Vorbild war eine Ausgabe von Hieronymus Höltzel von 1507, mit drei Kanonholzschnitten von Wolf Traut, die für beide Huberschen Editionen kopiert wurden: Die Szene der Kanontafel mit der Darstellung der Kreuzigung Christi zeigt den Heiland, und unterm Kreuz Maria, Johannes und die kniende Maria Magdalena. Am Fuß des Kreuzes ruht ein Totenschädel, der seinen Eindruck auf einen frühen Buchbesitzer nicht verfehlt hat: Über die Titelinschrift zeichnete er in Sepia vor einem männlichen Gesichtsprofil ebenfalls einen Schädel, der auf einem Knochen liegt, in den er die Zähne zu schlagen scheint - möglicherweise diente das gruselige Motiv zur Abschreckung Unberufener, sollte ihnen das Buch in die Hände geraten. Am Schluss findet sich eine fast ganzseitige Darstellung von Gott und den Heiligen, die sich in einem Rosenkranz um den Gekreuzigten geschart haben. Darunter knien Beter, in der oberen Ecke empfängt Franz von Assisi die Stigmata, evtl. ein Hinweis, daß das Vade mecum speziell für Franziskaner hergestellt wurde. Der Holzschnitt wurde 1513 auch von Höltzel in anderem Zusammenhang verwendet (vgl. Dodgson).Besonders hübsch ist auch die Darstellung des "Vera ikons", im Stil der üblichen "Kussbilder", das als Endstück in den Kanonteil gedruckt wurde. Die Kreuzigung, die T-Initiale und das von zwei Engeln präsentierte Schweißtuch mit dem Volto Santo wurden in zeitgenössischem Rot, Braun, Gelb und Grün koloriert, wobei der blutrote Farbton gelatiniert, etwa mit Gummi arabicum überzogen wurde, was die Glanzwirkung verstärkt. Zur Einfachheit (und besseren Erschwinglichkeit!) des Reise-Missales passt auch, daß die sechs Kanonblätter auf Papier gedruckt wurden - immerhin auf recht kräftigem. Es finden sich noch eine ganze Reihe mit Kupfer überzogener Leder-Blattweiser zur schnellen Orientierung. - Titelblatt mit hübscher zeitgenössisch gezeichneter Totenkopf-Vignette, nur ganz blasser Feuchtschatten, kaum fingerfleckig, hier und da einige wenige in roter Tinte eingetragene, Ergänzungen in einer zeitgenössischen Hand, insgesamt erstaunlich frisch und sauber im Block. Gebunden in einen bemerkenswert hübschen zeitgenössischen Ledereinband, der einst prachtvoll goldgeprägt war; nunmehr ist das (wie üblich auf Silbergrund aufgebrachte) Gold schwarz oxidiert. Die Deckel mit einer reizenden Jagdbordüre (ein Jäger mit langem Spieß jagt einen kapitalen, von einem großen Hunde verfolgten Hirsch), in den durch dreifache Streicheisenlinien gegliederten Deckel sind mehrere Stempel um die Akanthus-Guilloche-Ornamente eingeprägt, darunter ein dreiblättriges Kleeblatt, ein steigender Löwe, eine Gesichtsmaske und eine stilisierte Lilie. Oben auf dem VDeckel der Titel in Fraktur-Lettern "Missale". Der Einband stammt möglicherweise aus einer Wiener Werkstatt, jefenfalls findet sich die Jagdbordüre abgebildet bei Schunke III, 7, S. 146, Abb. 14a "Aus Wien JagdR mit Jäger". Der Druck ist extrem selten; je ein Exemplar befindet sich in der Bayerischen Staatsbibliothek München und der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau; Weale-Bohatta nennen eines aus der Sammlung Henry Walker in dunkelblauem Maroquin, das am 23. Januar 1922 von Sotheby’s versteigert wurde.

Villegas, Alonso de (Hrsg.). Nuovo leggendario della vita, e fatti di N. S. Giesu Christo, e di tutti i Santi. 12 Bl., 834 (recte: 830) S., 1 Bl. Mit Holzschnitt-Titel, über 300 Textholzschnitten, Holzschnitt-Druckermarke auf der letzten Seite sowie Buchschmuck. 28 x 19,5 cm. Modernes Pergament (leicht berieben) mit goldgeprägtem RSchild und RVergoldung. Venedig, Guerra, 1595.EDIT 16 CNCE 37582. Nicht bei Adams und in STC. - Das auf Spanisch verfaßte Werk in sechs Büchern wurde unter dem Titel "Flos sanctorum" zwischen 1578 und 1589 gedruckt; diese italienische Übersetzung von Timoteo da Bagno erschien noch zu Lebzeiten des Verfassers. - Titel und ersten Blätter etwas fingerfleckig und mit Randläsionen. Titel ganzseitig verstärkt. Seite 623 etwas braunfleckig. Auf dem Vorderdeckel gekröntes Wappensupralibros. Auf dem Spiegel Wappenexlibris von Don Mario Ponce de Leon.

Vitruvius Pollio, Marcus. I dieci libri dell'architectura. Tradotti & commentati da Mons. Daniel Barbaro eletto Patriarca d' Aquileia, da lui riveduti & ampliati; & hora in piu commoda forma ridotti. 4 Bl., 506 S. Mit Holzschnitt-Titelbordüre und zahlreichen Textholzschnitten. 25 x 18 cm. Flexibler Pergamentband (stärker fleckig und berieben, Vorderdeckel mit verblassten Feuchtigkeitsspuren, Gebrauchsspuren). Venedig, Francesco de' Franceschi Senese und Giovanni Chrieger, 1567.Adams V 917. Vgl. Mortimer 550. Eberhardt S. 72. Cicognara 716. Ornamentstichslg. Berlin 1815. Kruft 96. Fowler 409. - Zweiter, im Format etwas verkleinerter Quartdruck der Ausgabe mit den lateinischem Kommentaren von Daniele Barbaro (1513-1570); der Erstdruck erschien ebenda im selben Jahr im großzügigeren Folioformat (vgl. Adams V 909 und STC 735). Vitruvs Zehn Bücher von der Baukunst sind die einzige erhaltene Schrift des Altertums, in der die Kenntisse der Zeit über die Architektur und ihre ästhetisch-technischen Grundlagen überliefert sind. Das Buch ist immer lebendig geblieben, hat das Spätmittelalter ebenso beeinflusst wie die Renaissance, die es zur "Bibel der Architektur" (Schlosser) erhoben hat. Barbaro folgt in seiner Edition weitgehend der Ausgabe des Gulielmus Philandri von 1552, ist aber dennoch in Vielem eigenständig. Die Holzschnitte zeigen Grund- und Aufrisse, stereometrische Zeichnungen, verschiedene Baudetails, Hebebäume und Flaschenzüge, Beispiele wassergetriebener Hebe- und Pumpwerke, einen Einblick in das Laufwerk einer großen astronomischen Uhr, eine Orgel, einen Wagen und ein Schiff, deren Vortrieb mechanisch unterstützt wird, aber auch einige Noten und geometrische Figuren. - Titel mit Blattabschnitt im unteren Rand. Durchgehend etwas fingerfleckig, teils stärker, stellenweise auch mit Feuchtigkeitsrändern. Block vom Einband gelöst, am Rücken mit Pergamentstreifen eines Makulaturblattes mit lateinischem Text. Innenspiegel mit Putti-Skizzen in Sepia.

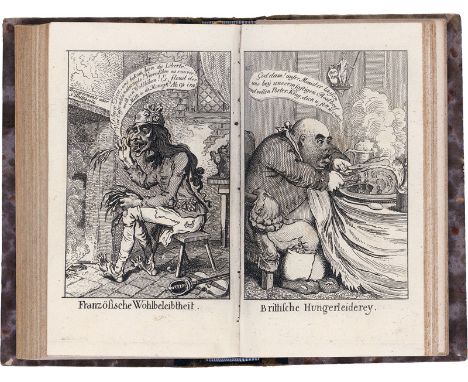

Revolutions-Almanach (Herausgegeben von H. A. O. Reichard). Konvolut von zwölf Jahrgängen. Mit zahlreichen Kupfertiteln, gestochenen Portraits und Kupfertafeln. 14,5 x 8,5 cm. Verschiedene Einbände. Göttingen, Johann Christian Dieterich, 1793-1804.Köhring 98. Lanckoronska-Rümann 18. Kalender-Katalog Wolfenbüttel 298-309. - Vorhanden: I. Jg. 1793. Mit Kupfertitel, 13 (1 gefaltet) Kupfertafeln und 3 Textkupfern. Leder d. Z. (berieben und bestoßen, Kapitale mit fehlstellen). - II. Jg. 1794. Mit Kupfertitel, gestochenem Portrait und 19 Kupfertafeln. Halbleder d. Z. (berieben) mit goldgeprägtem RTitel. - III. Jg. 1795. Mit Kufertitel, gestochenem Portrait und 16 Kupfertafeln. Moderner Lederband. - IV. Jg. 1796. Mit Kupfertitel, gestochenem Portrait und 14 Kupfertafeln. Moderner Lederband. - V. Jg. 1797. Mit Kupfertitel, gestochenem Portrait und 16 Kupfertafeln. Moderner Lederband. - VI. Jg. 1798. Mit Kupfertitel, gestochenem Portrait und 22 (2 gefaltet) Kupfertafeln. Pappband des 19. Jahrhunderts (beschabt, bestoßen und etwas lichtrandig). - VII. Jg. 1799. Mit Kupfertitel, gestochenem Porträt und 18 (1 gefaltet) Kupfertafeln. Marmorierter Pappband d. Z. (etwas berieben und bestoßen) mit goldgeprägtem RTitel. - VIII. Jg. 1800. Mit Kupfertitel, gestochenem Portrait und 16 (1 gefaltet) Kupfertafel. Moderner Lederband. - IX. Jg. 1801. Mit Kupfertitel, gestochenem Portrait und 21 Kupfertafeln. Moderner Halblederband. - X. Jg. 1802. Mit Kupfertitel, gestochenem Portrait und 18 Kupfertafeln. Moderner Lederband. - XI. Friedens-Almanach von 1803. Als Schluss und Supplement des Revolutions-Almanachs. Mit Kupfertitel, gestochenem Portrait und 18 Kupfertafeln. Moderner Lederband. Göttingen, Heinrich Dieterich, (1802). - XII. Kriegs- und Friedens-Almanach von 1804. Mit Kupfertitel, gestochenem Frontispitz und 17 (1 gefaltet) Kupfertafeln. Moderner Lederband."Der 1793-1804 vom herzoglichen Bibliothekar in Gotha, Heinrich August Ottokar Reichard redigierte Revolutions-Almanach war die glaubwürdigste und erfolgreichste antirevolutionäre Publikationsreihe der Zeit. Da der Herausgeber als Anhänger der Französischen Revolution und als Vertrauter des Ingolstädter Illuminaten Adam Weishaupt (1748-1830) galt, erwarteten manche Subskribenten vom Revolutions-Almanach eher prorevolutionäre Ansichten. Bei der Zusammenstellung der Bändchen bewies der Gothaer Bibliothekar Geschick und Gespür, nicht selten benutzte er authentisches Material der Gegenseite für seine Zwecke" (Mix). - Teils mit Exlibris auf dem Vorsatz sowie mit eingebundenem illustriertem OUmschlag. Stellenweise etwas feuchtrandig, stock- und fingerfleckig und mit geringen Gebrauchsspuren. Insgesamt gute Exemplare.

(Schiller, Friedrich). Die Räuber. Ein Schauspiel. 8 Bl., 222 S. (ohne das l. w.). Mit gestochener Titel- und Schlussvignette von J. E. Nilson. 17 x 10 cm. Halbleder d. Z. (etwas berieben und beschabt) mit floraler RVergoldung und goldgeprägtem RSchild. Frankfurt und Leipzig (d. i. Stuttgart, Metzler), 1781.Goedeke V, 162, 24. Marcuse 31. Katalog Deneke 749. Schuster, Nilson 408 und 408a. - Erste in den Handel gekommene Ausgabe, "eines der seltensten und gesuchtesten Bücher der klassischen Literatur-Periode. Es erschien anonym und enthält die interessante Vorrede mit der Unterschrift: Geschrieben in der Ostermesse 1781." (Katalog Kurt Wolff Nr. 1016). Mit den bei Deneke detailliert beschriebenen Kennzeichen: den Druckfehlern "lansch" und "grossrr" auf Seite 65 sowie den falsch paginierten Seiten 69, 163 und 204, ferner mit der nicht korrigierten Szeneneinteilung des 4. Aktes."Diese erste Ausgabe der Räuber galt schon zu Ende des 18. Jahrhunderts als eine Seltenheit, die z. B. Kosegarten vergebens gesucht hat. Schiller selbst mußte sich für die geplante Neubearbeitung der Räuber ein Exemplar der ersten Ausgabe von Cotta erbitten. Selbst Jugendfreunde Schillers, wie Scharffenstein, haben sie nicht besessen und sie mit der zweiten Ausgabe verwechselt. Von den 800 Exemplaren des zur Ostermesse 1781 erschienenen Werkes muß ein großer Teil zugrunde gegangen sein. Schüddekopf gab 1905 an, daß nur zwei bis drei Dutzend erhalten sein. Der Absatz des Werkes, das Schiller selbst drucken ließ und in Selbstverlag nahm, war anfangs sehr gering, so daß der Dichter den Rest der Auflage, deren Ballen seine bescheidene Wohnung beengten, an einen Antiquar verkauft haben soll. Da erst nach der Mannheimer Erstaufführung von 1782 die Nachfrage stieg, so liegt die Vermutung nahe, daß in der Zwischenzeit ein Teil der Auflage makuliert worden ist." (Kat. Otto Deneke Nr 749). Die Titelvignette illustriert eine Textstelle aus dem vierten Akt und zeigt den alten Moor am Boden liegend, von Hermann gehalten, und Karl mit erhobenem Schwert. Die berühmte Löwenvignette auf dem Titel mit dem kämpferischen Motto "In Tirannos" findet sich erst in der zweiten Auflage von 1782. - Es fehlt das letzte weiße Blatt. Titel und Schlussblatt stammen vermutlich aus einem anderen Exemplar und sind um den Satzspiegel herum beschnitten und überaus fachmännisch, kaum sichtbar mit altem Papier angerändert. Die Büttenstruktur schließt minimal abweichend an. Sonst ein wohlerhaltenes und bis auf vereinzelte Flecken sauberes Exemplar auf zumeist etwas festerem Bütten. Aus der Sammlung des Schweizer Industriellen und Kunstsammlers Robert von Hirsch (1883-1977), die im Juni 1978 an acht Auktionstagen bei Sotheby’s in London versteigert wurde. Mit dessen kreisrundem rotem Monogrammschildchen auf dem Innenspiegel.

Kant, Immanuel. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. XIV, 334 S., 1 w. Bl. 19,5 x 11,5 cm. Pappband d. Z. (stark berieben, beschabt und bestoßen). Königsberg, Friedrich Nicolovius, 1798.Warda 195. - Erste Ausgabe, die letzte von Kant selbst veröffentlichte Schrift. "Viele der in der modernen Anthropologie diskutierten Themen sind vorweggenommen" (Volpi). "Ein weiser Mann sollte das Wort Narr nicht so oft brauchen, besonders da ihm selbst der Hochmuth so lästig ist. Genie und Talent sind ihm überall im Wege, die Poeten sind ihm zu wider, und von den übrigen Künsten versteht er Gott sei Dank nichts" (Goethe an Voigt am 19. Dezember 1798 über dieses Werk). - Seiten 147 bis 158 ausgebunden, im Seitenschnitt mit Stauchspur. Etwas fleckig und mit Anstreichungen in Bleistift, Innenspiegel mit modernem Exlibris.

Kant, Immanuel. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. VIII, 356 S., 2 Bl. (Register). 20 x 12 cm. Halbleder d. Z. (etwas fleckig, Deckel mit schwachen Schabspuren) mit schlichter RVergoldung und goldgeprägtem RSchild. Frankfurt und Leipzig 1799.Warda 196. - Nachdruck der im Vorjahr bei Nicolovius erschienenen Erstausgabe, die letzte von Kant selbst veröffentlichte Schrift. "Viele der in der modernen Anthropologie diskutierten Themen sind vorweggenommen" (Volpi). "Ein weiser Mann sollte das Wort Narr nicht so oft brauchen, besonders da ihm selbst der Hochmuth so lästig ist. Genie und Talent sind ihm überall im Wege, die Poeten sind ihm zu wider, und von den übrigen Künsten versteht er Gott sei Dank nichts" (Goethe an Voigt am 19. Dezember 1798 über dieses Werk). - Titel verso gestempelt. Etwas gebräunt und braunfleckig sowie leimschattig, Innenspiegel mit modernem Exlibris. Dekorativ gebundenes Exemplar.

Probst, Johann Friedrich. "Berlin". Zweiteilige kolorierte Panoramaansicht Berlins von Georg Hertel nach Friedrich Bernhard Werner in Kupferstich von 2 Platten gedruckt und zusammenmontiert. 30 x 99 cm (Plattenrand). Mit Passepartout unter Glas in goldlackierter Holzprofilleiste. 47 x 115 cm. Augsburg, Jeremias Wollf ca. 1760.Ernst I, 589f. Werner 137. - Schöne, suggestive Berlin-Vedute von dem Augsburger Kupferstecher Johann Friedrich Probst (1721-1781), dessen Spezialität das Anfertigen von meist großen Panoramaansichten war (vgl. Thieme-Becker XXVII, 411. Gier-Janota 592) nach einer Zeichnung von Friedrich Bernhard Werner (1690-1776), einem der bedeutendsten europäischen Ansichtenzeichner. Das dekorative Panorama zeigt die Kurfürsten-Residenzstadt Berlin mit ihren zahlreichen Kirchtürmen, Klöstern, Palästen und Bürgerhäusern. Zentral steht die Marien- und Nikolaikirche, darüber schwebt in einem Schriftband der Titel: "Berlin". Des Weiteren erwähnt die Legende unterhalb der Darstellung die Domkirche, das Residenzschloss, die Akademie der Künste, das Zeughaus und vieles mehr. Links, im Hingergrunde des barocken Turmes der Sophienkirche, ziehen sich die sanften Hügeln vom heutigen Prenzlauer Berg mit seinen Windmühlen bis zum Horizont, rechts schließen die "Schönen Berge" als einzige Erhebungen an. Den vorderen Rahmen bildet das nördliche Spreeufer mit einigen Lastkähnen und hier und da vereinzelte Staffagefiguren. - Dreifach vertikal gefalzt und minimal angestaubt, sonst wohlerhalten, nicht ausgerahmt. Kolorit wohl etwas später.

Schmettau, Samuel. Plan de la ville de Berlin levé et dessiné par ordre et privilege privatif du Roy sous la direction du Marchall Comte de Schmettau. Kupferstich von 4 Platten gedruckt. 170 x 117 cm (Plattenrand). 195,5 x 143 cm (Rahmen). Mit Passepartout unter Glas in Holzleiste. Berlin um 1748. Schulz 93. Kiewitz 1161; Wessely (Schmidt) 198 I (von II); Günther Schulz, Stadtpläne von Berlin, Nr. 93. - Der vermutlich bedeutendste Berlin-Plan des 18. Jahrhunderts, der "Plan de la Ville de Berlin" bzw. "Schmettau-Plan" wurde von Friedrich II. in Auftrag gegeben und im Jahre 1748 fertiggestellt. Für die Umsetzung und Koordinierung dieses Projektes war der Feldmarschall Samuel Reichsgraf von Schmettau (1684-1751) verantwortlich, der sich bereits als Kartograph und Kurator der Akademie der Wissenschaften hervorgetan hatte. Für das hochmotivierte Projekt, das mit dem größten Anspruch auf Genauigkeit verfolgt wurde, führte der Vermessungsingenieur Friedrich August Hildner eine kartographische Neuaufnahme der Stadt durch. Laut Schulz war der Kupferstecher des Plans Friedrich Gottlieb Berger, die Titelallegorie oblag jedoch dem Hofkupferstecher Georg Friedrich Schmidt. Diese Allegorie zeigt die menschlichen Haupttätigkeiten wie Nahrungserwerb, Handel, Städtebau, Kunst und Wissenschaft. Unterhalb des Planes befinden sich neben einem "Prospect der Stadt Berlin von Süden gen Norden" auch drei Einzelansichten der neuen Bauten: die Oper mit katholischer Kirche, der Dom im Lustgarten und das Prinz-Heinrich-Palais.Der Plan ist eine wichtige Quelle zur Erforschung Berlins um 1750, da der Maßstab (1:4.333) auffallend groß gewählt wurde, war es möglich über 400 Gebäude, Straßen, Parkanlagen, Plätze und vieles mehr abzubilden und namentlich zu benennen. - Papier bedingt etwas gebräunt, sonst schöner, kontrastreicher Druck.

Autographen-Album eines Sammlers. 98 (statt 99) Bl. mit jeweils 1 Signatur einer prominenten Persönlichkeit aus den Bereichen der Literatur und Künste. Mit 65 dazumontierten Porträts (meist gedruckt, einige Orig.-Fotos) sowie 3 Orig.-Zeichnungen. Am Schluß ein zweiseitiges Register. 30 x 22 cm. Roter Pappband (Rücken mit Spuren eines Signatur-Aufklebers) mit Aufdruck "Kronika". 1983-1986.Beachtliche Sammlung von eigenhändigen Signaturen berühmter Zeitgenossen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die der Sammler jeweils persönlich von den Beiträgern erhalten hat. Da jedem der Autoren 1 großes Blatt zur Verfügung stand, sind viele Beiträge entweder weiträumig geschrieben oder mit einer entsprechenden Abbildung illustriert. Vertreten sind aus dem Bereich Literatur: Günter de Bruyn, Franz Joseph Degenhardt, Axel Eggebrecht, Lars Gustafsson, Stefan Heym, Stefan Hermlin, Rolf Hochhuth, Uwe Johnson, Walter Jens, Walter Kempowski, Franz Xaver Kroetz, Günter Kunert (mit Selbstportät in Federzeichnung), Karl Krolow, Wolfgang Koeppen, Erich Loest, Erich Lüth, Gabriel Laub, Siegfried Lenz, Hans Mayer, Ulrich Plenzdorf, Peter Rühmkorf, Wolfdietrich Schnurre, Martin Walser und andere. - Musik: Claudio Arrau, Lazar Berman, Rudolf Buchbinder, Chr. von Dohnanyi, Antal Doráti, György Ligeti, Nathan Milstein, Luigi Nono, András Schiff, Anja Silja, Horst Stein, Pinchas Zuckerman. - Theater und Film: Axel von Ambesser, Curt Bois, Rolf Boysen, Martin Benrath, Ehmi Bessel und Werner Hinz, François Bondy, Harry Buckwitz, Berta Drews, Ida Ehre, Agnes Finck, Jürgen Flimm, Matthias Fuchs, Joana Maria Gorvin, Alec Guinness, Ullrich Haupt, Thomas Holtzmann, Christiane Hörbiger, Marianne Hoppe, Werner Hinz, Martin Held, Paul Hubschmid, Hannelore Hoger, Günter Lamprecht, Rolf Liebermann, Gisela May, Jean Marais, Bernhard Minetti, Eva Matthes, John Neumeier, Will Quadflieg, Heinz Schubert, Erik Schumann, Maria Wimmer, Helmut Wildt, Antje Weisgerber, Gert Westphal, Ulrich Wildgruber, Peter Zadek und andere. - Bildende Künste: Arik Brauer, Wilhelm M. Busch (mit ganzseitiger Bleistift-Zeichnung), Ernst Fuchs, Waldemar Grzimek, Horst Janssen (mit Selbstporträt in ganzseitiger Bleistift-Zeichnung), Konrad Klapheck, Rudi Lesser, Meret Oppenheim und andere. - Und schließlich außer Konkurrenz: der Politiker Oskar Lafontaine. - Gemäß Inhaltsverzeichnis fehlt nur das Blatt mit Alfred Hrdlicka.

-- "fast jeden Monat Beiträge von mir im Simpl"-- Hesse, Hermann, Dichter, Nobelpreisträger (1877-1962). Konvolut von 18 Autographen und zahlreichen Beilagen. Tinte und Bleistift. Verschied. Formate. 1954-1962.5 Briefe, 12 Postkarten und 1 anderes Schriftstück an den Maler und Philologen Joseph Eschenlohr (1886-1978), der einen Professorentitel führte. Eschenlohr suchte den Kontakt zu Hesse und sandte ihm Bilder, Kalender, Glückwünsche und Grüße, und der Dichter bedankt sich mit maschinenschriftlichen Briefen, eigenhändigen Ansichtskarten, Gedicht-Typoskripten und signierten Sonderdrucken, beginnend 1954: "... mit Vergnügen empfing ich Ihre beiden Tessiner Aquarelle aus der Welt Klingsors. Ich bewundere die Produktivität und Frische, mit der Sie hier an der Arbeit waren. Was Pampambio betrifft, so heisst sein bürgerlicher Name Pambio, es ist winzig und liegt sehr verborgen am Hang unterhalb Gentilino. Zu Pambio gehört aber etwas Schönes: die unten im Tal bei Noranco stehende sehr hübsche kleine Kirche San Pietro di Pambio, wo im Juni am Tag von Peter und Paul ein Kirchenfest stattfindet [Febr. 1954] ... Welch schönes Blatt, das von Sorvieto! Sie haben mir damit grosse Freude gemacht ... Ich stehe noch unter dem Eindruck von Suhrkamps Tod, es ist ein grosser Verlust [19.V.1959] ... Mit Vergnügen empfing ich Ihre freundliche Sendung, Brief, Ausschnitte, Caronamädchen, alles machte mir Freude. Die beiden Abdrucke im Simpl, die Sie noch erwähnen, besitze ich noch. Es waren schöne und harmlose Zeiten, als noch fast jeden Monat Beiträge von mir im Simpl standen und meine Freunde Thoma, Geheeb, Gulbransson, Owlglass noch lebten. Die gelegentlichen gehässigen Artikel über mich berühren mich kaum. Es gab Jahre, in denen ich mich daran gewöhnen musste, die Schmähartikel als tägliches Brot zu betrachten. - Wir haben einen sehr schönen Herbst, und wenn ich auch nicht ernstlich mehr arbeiten kann, habe ich doch noch fast jeden Tag im Weinberg mein Feuer. Aber ringsum wird gebaut, Montagnola ist eine Vorstadt geworden [1959] ... herzlichen Dank für Ihr liebes, schönes Geschenk zum 2. Juli. Ich habe beide Blätter sehr gern, besonders das vom schönen Soglio [April 1960. Auf dem 2. Blatt maschinenschriftlich das Gedicht "Kleiner Knabe", 12 Zeilen, datiert "April 60"] ... Ihr korinthisches Aquarell steht für einige Zeit in der Bibliothek aufgestellt und erfreut unsere Augen, für meine Frau ist es auch eine schöne Erinnerung, da sie oft in Hellas war. Es ist wieder ein kraftvolles, wohltuendes Bild [Juli 1961] ... Danke für das Manuscript Ihres Freundes Spörl, ich habe es mit Teilnahme und Freude gelesen, auch seiner Frau ein Wort des Dankes geschrieben. Sie haben an ihm einen ungewöhnlich edlen, zartsinnigen Freund verloren ... Noch sehe ich Sie unten am Waldrand sitzen und aquarellieren. Es ist schon eine Weile her ..." [undatiert]. Nach seinem 85. Geburtstag sendet Hesse im Mai 1962 einen faksimiliert-handschriftlichen Dank für die Glückwünsche, geschmückt mit einem reproduzierten Aquarell (Sonnenuntergang im Tessin) und dem gedruckten Gedicht "Föhnige Nacht"; im vorliegenden Exemplar handschriftlich mit "Dank! H Hesse" versehen. Die Postkarten zeigen ein Porträt des Dichters (Foto von Fritz Eschen, Berlin 1955), das alte Hesse-Haus in Gaienhofen, das Haus in Montagnola (dazu auch 2 Farb-Dias), das Geburtshaus und den Hermann-Hesse-Brunnen in Calw, die Kirche in Pfäfflingen und anderes.Zahlreiche Beigaben: ein Foto von Hermann und Ninon Hesse in Postkarten-Format; 16 von Hesse eigenhändig adressierte große und kleine Brief-Umschläge; 2 eigh. Postkarten von Ninon Hesse; 3 (1 masch.) Briefe, 6 eigh. Postkarten und 1 beschriftetes Porträtfoto von Heiner Hesse. Dieser schreibt am 30.VIII.1974 an Eschenlohr: "... auch mir kam [Gunter] Böhmers Schreibweise gestelzt vor (Sie nennen es 'geschwollen'). Aber ich weiss andererseits, dass Vaters Interesse an G. B. gross war und kann mir denken, dass auch die offensichtliche Verschiedenartigkeit zwar Spannungen mit sich brachte, aber für Beide fruchtbar gewesen sein könnte. G. B. war ja ausser Ninon der einzige mündliche Umgang in den Kriegsjahren. Und auch der Briefwechsel der beiden ist umfangreich! ...". - Ferner beiliegend einige kleine Drucke.

-- Max Nordau über Krieg und Frieden-- Nordau, Max (eigentl. M. Südfeld), Schriftsteller, Publizist, Mitbegründer des politischen Zionismus (1849-1923). 2 eigh. Postkarten m. U. "Dr. M. Nordau". Zus. 2 S. 8vo. Berck-Plage 1.VIII. und Paris 30.XII.1898.An den Schriftsteller Moriz Adler (1831-1907) in Wien. "... damit, daß ich die glänzende und bestechende Form Ihres 'offenen Sendschreibens' rühme, ist Ihnen gewiß nicht gedient, da Sie sichtlich eine Kernnatur sind und aufs Wesentliche gehen. Im Wesentlichen aber muß ich gegen Ihren Standpunkt Vorbehalte machen. - Absolut haben Sie unzweifelhaft Recht. Aber wir leben in der Welt des Relativen und haben uns anzupassen oder als starre Fanatiker und Opfer des Absoluten unterzugehen. Wenn man hoffen könnte, den Krieg zu unterdrücken, indem man ihm seine ganze Barbarei lässt, so würde ich sagen: 'Der Krieg bewahre seine scheußliche Barbarei.' Aber der Krieg würde meines Erachtens genau so häufig sein wie gegenwärtig, und wenn er alle Schrecken des 30jährigen Krieges hätte. Das schreibt uns Menschlichkeitspflichten vor. Ich bin sonst ein Radikaler. In der Wohlthätigkeit allein scheint mir Opportunismus zulässig [1.VIII.1898] ... Ohne Frage ein vortrefflich gedachter und geschriebener Aufsatz. Nur kann man Ihnen den Einwand entgegenhalten, ohne den leider nicht herumzukommen ist: ohne die Millionen des Volks sind die Sozialistenführer Theoretiker, eine Philosophengruppe, etwa den Herbarthianern gleichzustellen. Die Volksmillionen aber sind, unglaublich doch wahr, Militaristen und würden den Führern nicht folgen, wenn diese wirklich ganz konsequent vorgehen würden. Für Frankreich wenigstens gilt dies bestimmt ...". - Jeweils mit Querfalte. - Beiliegend die Pariser Visitenkarte Nordaus mit eigenhänd. Notiz.

-- "mit meinem Namen besonders wertvoll"-- Weinheber, Josef, österr. Lyriker und Erzähler (1892-1945). Sammlung von 4 eigh. Briefen und 4 eigh. Postkarten m. U. "Josef Weinheber". Zus. 10 S. Verschied. Formate. Mit 1 Umschlag. Wien, Inzersdorf und Kirchstetten 1940-1942.An den Wiener Bildhauer und Medailleur Heinrich Kautsch (1859-1943). Über den Austausch von Graphiken für Weinhebers in den Anfängen befindliche Sammlung. Für Sendungen Kautschs revanchiert sich Weinheber mit Radierungen Alfred Cossmanns, darunter Weinhebers Exlibris. "... Nun hat mich also, der ich nie an solches dachte, die Sammelleidenschaft richtig gepackt. Sie haben mir sehr schöne Blätter geschickt. Aber ich stehe ja erst ganz am Anfang, kann mich also einstweilen nicht recht revanchieren. Ich schicke Ihnen ein Cossmann-Blatt meines Exlibris, das signiert ist. Es sind insgesamt 30 Blätter davon hergestellt worden. Unter den Sammlern sind Sie der zweite Mensch, der es jetzt besitzt. Der erste ist ein Berliner, ein Buchhändler Eichstädt. Ein anderes Blatt hat mein Freund, der Dichter Kolbenheyer, der aber ebenso wie der andere, der es noch von mir besitzt, ein Baron Bethmann aus Frankfurt, für den 'Markt' nicht in Betracht kommt. Sie sind jetzt der vierte. Ich bitte Sie, das für sich zu behalten. Da ich erst begonnen habe, habe ich noch keine Doubletten ... Ich bin mit Cossmann gut befreundet, und da wird es manche Möglichkeiten geben. - Für Ihre Aufklärungen bin ich Ihnen äußerst dankbar. Ich springe ja wie ein Waisenknabe in das Ganze hinein, habe keine Ahnung von Wert und Wesen der Sache (vom Künstlerischen verstehe ich natürlich schon etwas) ... Ich möchte sofort Mitglied der Exlibris-Gesellschaft werden und bitte Sie, das in die Wege zu leiten ... Ihre schönen Blätter habe ich bereits eingeordnet, morgen kaufe ich mir eine Lupe [Wien 19.II.1940] ... Die beiden Blätter, die Sie mir zur Ansicht geschickt haben, sind sehr schön, ich möchte mich aber doch vielleicht auf zeitgenössische, deutsche bezw. oesterreichische Graphik beschränken ... Die Blätter, die Sie mir geschickt haben, möchte ich alle behalten und Ihnen dafür solche von mir geben ... Mein Blatt [d. h. wohl: Weinhebers Exlibris], ein Cossmann aus dem Jahre 1938, ist ein so schönes, reifes Kunstwerk und in Verbindung mit meinem Namen wohl auch noch besonders wertvoll. - Die 3 weggegebenen Stücke werde ich trachten, zurück zu bekommen. Ich habe mir eine nette Mappe gekauft und die Stücke alle bereits mit Kristallon-Photoecken eingeklebt. Es sieht hübsch aus ..." [Sanatorium Inzersdorf 22.II.1940]. Ferner über weiteren Graphik-Tausch und die Jahrbücher der Exlibris-Gesellschaft. Auf 2 Briefen und 2 Postkarten grüßt Weinheber mit "Heil Hitler", sonst nur "mit herzlichen Grüßen und Wünschen". Eine Ansichts-Postkarte zeigt Inzersdorf in einer Luft-Aufnahme.

Wilbrandt, Adolf von, Wiener Dramatiker, Burgtheaterdirektor (1837-1911). 8 Autographen. Zus. ca. 11 S. Verschied. Formate. Wien 1873-1886.Bis auf eine Ausnahme an die Wiener Schriftstellerin und Salonniere Rosa von Gerold gerichtet. Vorhanden: 3 eigh. Briefe, 1 eigh. Brief-Fragment, 1 eigh. Postkarte, 1 Gemeinschaftsbrief mit seiner Gemahlin, der Burgschauspielerin Auguste Wilbrandt-Baudius (1843-1937), und 3 beschriftete Visitenkarten. Am 25. Jan. 1873 bedankt er sich für Verse und Blumen: "... die liebenswürdige Ueberraschung, die Sie mir gemacht, u. die noch liebenswürdiger wäre, wenn Ihre Verse mir nicht allerlei ins Gesicht sagten, das man auch nicht hinter meinem Rücken sagen sollte. Ich fürchte, Sie haben nur zu viele Dichter kennengelernt, denen keine Dosis der Verehrung zu stark war. Nehmen Sie mir's nicht übel, wenn Sie an mir einen kennen lernen, der lieber zehnmal zu wenig, als einmal zu viel Schönes über sich hören will; - ob Sie mir's nun glauben mögen, oder nicht ... Wir werden, hoff' ich, diesen Jahrestag noch oft in guter Freundschaft erleben." - Berichtet dann über ein Feuer in seinem Hause: "... Das Feuer war allerdings über uns; es brannte über den Zimmern meiner Wirthsherrschaft (die dann dem Wasser anheimfielen); meine Zimmer wurden durch eine Feuermauer geschützt. Ich hatte für alle Fälle meine Manuscripte entfernt, und mich selbst desgleichen; schlief im Grand Hotel, und habe - weil ich Philosoph bin - durch die Aufregung ganz und gar nicht gelitten, so wenig gesund ich auch war ...". - Vier Tage später lehnt er dankend eine Einladung ab: "... Ich reise zwar noch nicht ab (da mich Erkältung, Geschäfte, und die leider bevorstehenden Proben meines Lustspiels festhalten), aber ich muß eine Weile mit Consequenz fortfahren, gleichmäßig und 'langweilig' zu leben, wenn ich wieder arbeitsfähig werden will ...". Andere Schreiben betreffen Besuche nach der Theatervorstellung sowie den Tod von Rosas Mutter. - Beiliegend ein eigh. Brief (Wien 28.II.1875) von Auguste Wilbrandt-Baudius, ebenfalls an Rosa von Gerold, die vergeblich um Premierenkarten gebeten hatte: "... hätten wir's nur 14 Tage früher gewußt! Nämlich: es ist schon für 3 Vorstellungen Alles verkauft. - Sogar Hofrath [Franz von] Dingelstedt wünscht welche, ohne Aussicht, welche zu bekommen. Ich habe mich bemüht, wenigstens von den am Tage der Vorstellung rückgesandten, reservirten, Sitzen zu erhalten. Aber auch auf die ist schon Beschlag gelegt ...". Verspricht, sich um Karten für spätere Vorstellungen zu bemühen.

Forrer, Robert, großer Schweizer Kunst- und Antiquitätensammler, Kunsthändler, Archäologe, Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Denkmalschützer, u. a. mit Kaiser Wilhelm II. befreundet (1866-1947). 3 eigh. Briefe m. U. "Dr. R. Forrer" (der letzte unvollständig). Zus. 91/2 S. 8vo. Strassburg i. E. 17.XII.1910 - 2.I.1911.An einen Baron, über beiderseitigen Erwerb von Antiquitäten. Sendet ihm sein neuestes Werk und erhofft sich Gegengaben. "... vielleicht senden Sie mir irgend eine oder ein paar Ihrer keltischen Münzen nach Ihrer Wahl im Tausch. - In Paris sah ich kürzlich ein gotisches Betaltärchen, auf dessen Innenseite Ihr Wappen alt eingraviert war. Man verlangte mir dafür mehrere 100 fr. & da ich nicht wusste, ob Sie dergleichen Familiendinge noch kaufen, habe ich das Stück liegen lassen. Ich selbst hatte leider schon zu viel Geld für ein romanisches Silberreliquar ... ausgegeben [17.XII.1910] ... Von einer kl. Reise retour habe ich sofort an den Besitzer des Elfenbeins geschrieben & wenn er es noch hat hoffe ich es in einigen Tagen zu erhalten. Was unsern kleinen Tausch anbetrifft, so senden Sie mir am besten ein paar Gold- oder Silberstücke ein & sagen mir, was ich davon nehmen darf und treffe ich dann meine Auswahl [27.XII.1910] ... Eben habe ich das Klappaltärchen erhalten & mit Genugtuung konstatiert, dass es sich jedenfalls um ein Stück Ihrer Familie handelt. Nur ist es nicht aus dem XVII Jahrhundert & französisch, also nicht von Charles Louis 1672-1681, sondern deutsch & nach XVtem Jahrh. wie einerseits die Jahreszahl 1566, andererseits der Stil der Zeichnung & auch der des Elfenbeins beweist. Das Elfenbeintäfelchen hat ersichtlich drei Epochen durchgemacht: die erste ist die der Herstellung der Kreuzigungsskulptur, alt coloriert, spätestens XV Jahrh. - Die zweite ist die Zeit, da ein Bachofen 1566 das Altärchen mit einem Deckel & silbernen Scharnieren versah & den Deckel mit dem Wappen & der Sonnenuhr, das Altärchen mit der hervorragend schönen Renaissanceornamentik versah. - Die dritte Phase dürfte in der Auferstehungsszene auf der Innenseite des Deckels verkörpert sein, die voll dem XVII Jahrh. angehört und vielleicht, aber nicht erweislich, jenem Bischofe des XVII Jahrh., der das Stück als Erbstück übernommen hätte, zuzuschreiben ist ..." [2.I.1911]. Stellt dann noch weitere Überlegungen und Vermutungen an. - Bei diesem Brief fehlt der Schluss.

Klinkerfues, Wilhelm, Astronom und Meteorologe, in Göttingen Schüler von Gauß und Direktor der Sternwarte, entdeckte u. a. sechs Kometen, verfiel dem Trunk und starb durch Selbstmord (1827-1884). Eigh. Brief m. U. "Klinkerfues". 1 S. Doppelbl. Gr. 8vo. Kassel 23.IV.1851.An einen Gläubiger, der ihm wohl ein Piano verkauft hatte; noch aus Klinkerfues' Zeit als Landvermesser in Kassel, wo er sich bereits eifrig mit astronomischen Studien beschäftigte. "Ich bedaure sehr, nicht im Stande zu sein, in diesem Augenblicke meine ganze Schuld abzutragen, da ich selbst von verschiedenen Seiten sehr in Stich gesetzt worden bin. Die beikommenden 30 Thlr wollen Sie mir gefälligst gut schreiben, und sich versichert halten, daß ich für baldige Abtragung des Restes sorgen werde. Das Instrument wird wiederum gestimmt werden müßen; seit der letzten Stimmung schwirren mehrere Seiten ...". - Beigegeben 1 eigh. Postkarte des Mathematikers Wilhelm Schell (1826-1904, Professor am Polytechnikum und Geheimer Hofrat in Karlsruhe) und 1 eigh. Brief des Mathematikers Pieter van Geer (1841-1919, Professor an der Universität Leiden). - Alle drei Naturwissenschaftler sind auch musikalisch hervorgetreten.

Liszt, Franz Ritter von, Rechtswissenschaftler und Politiker, Professor in Graz, Gießen, Marburg, Halle und Berlin, führender Strafrechtler seiner Zeit, Abgeordneter der Freisinnigen Volkspartei im Preuß. Abgeordnetenhaus und im Reichstag (1851-1919). Eigh. Brief m. U. "Liszt". 4 S. Doppelblatt. Gr. 8vo. Halle a. S. 29.VII.1893.An einen Kollegen. Ausführlich über seine Auffassung bei Fragen der Kriminal-Anthropologie. "... Ich fürchte sehr, daß Sie mich längst zu den 'Minderwertigen' oder gar den 'non-valeurs' rechnen, da ich auf die interessante Sendung u. den liebenswürdigen Brief vom 6. Mai bisher nicht geantwortet habe. Verzeihen Sie mir - und glauben Sie an mein Interesse für die von Ihnen behandelte Frage wie an meine lebhafte Sympathie für Ihre Auffassung. Wenn Sie meine Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswissenschaft einmal zu Gesicht bekommen, so sehen Sie, bitte, in Bd IX (1889) S. 458 ff einmal nach, wie ich über die Krim. Anthropologie denke; Sie werden sich überzeugen, daß wir beide auf demselben Standpunkte stehen. Das gilt besonders von dem springenden methodologischen Punkte: ein juristischer (oder soziologischer) Begriff, Verbrechen, kann nicht anthropologisch bedingt sein ... Daß ich die moral insanity etwas anders auffasse, wage ich, der ich zwar mehrjähriger Schüler von Krafft-Ebing gewesen, aber doch Laie bin, kaum zu sagen. Dagegen gestatten Sie mir, gegen die 'relative' Willensfreiheit zu protestieren. Philosophisch eine Halbheit, logisch ein Widerspruch, führt sie zur geringeren Strafbarkeit der 'vermindert' Zurechnungsfähigen; und doch verlangt die Zweckstrafe gerade hier intensivere Reaktion als bei den Normalen! Für das Strafrecht gibt es nur eine feste Grundlage: den Determinismus, aber ohne Konzession an die Theologen ...". - Franz von Liszt war ein Cousin des gleichnamigen berühmten Musikers, der auch sein Taufpate war.

-- "der Preuss. Staatsdienst hat große Vorzüge"-- Altenstein, Karl vom Stein zum, preuß. Politiker, langjähriger Kultusminister, bedeutender Reformer des Schul- und Bildungswesens, Mitglied der Preuß. Akademie der Wissenschaften, Träger des Schwarzen Adlerordens und des Eisernen Kreuzes (1770-1840). Eigh. Brief m. U. „Karl von Altenstein“. 2 S., eng beschrieben. Doppelblatt. Gr. 4to. Schönberg 25.X.1833.An einen Freund des Nationalökonomen und Agrarwissenschftler Friedrich Gottlob Schulze (1795-1860), der zu dieser Zeit Professor in Jena war. Beteuert auf vielfältige Weise sein Wohlwollen und kommt auf den Sohn des Adressaten zu sprechen, den er für den preußischen Staatsdienst gewinnen möchte. „... Es hat mich unendlich glücklich gemacht, mich zu überzeugen, daß er der väterlichen Zärtlichkeit werth sich zur Freude des Vaters heranbilde. Je mehr sein ganzes Wesen mich für ihn auf das lebhafteste interessirte, je ernstlicher kam bey mir in Erwägung, ob es mir erlaubt sey, solchen für den Preuß. Staat zu gewinnen, und dadurch nicht nur seinem eigenen Vaterlande, sondern auch der Nähe seines ihn liebenden Vaters zu entziehen. Der Kampf, Ihnen theuerster Freund hierüber zu schreiben, hat mir eine schriftliche Mittheilung sehr erschwert. Der Gegenstand ist zarter Natur und erfordert umständliche Auseinandersetzung der Verhältnisse. Ich habe mich ausführlich gegen den Ihnen so treuergebenen Prof. Schulz ausgesprochen ... Nehmen Sie als fest und unwandelbar an, daß was ich thun kann auch nur einen leise von Ihnen ausgesprochenen Wunsch zu befriedigen mich sicher unendlich beglückt! Der Preuss. Staatsdienst hat große Vorzüge, allein er erfordert lange und große Opfer! und was das Schlimmste ist bey der Größe des Staats ist die Entfernung, in welche der junge Mann verschlagen wird ... ich werde thun was möglich ist solches abzuwenden, allein ich kann nicht ganz dafür einstehen, da, ich will nicht sagen leider, nein es gehört vielleicht zu den Vorzügen des Preuß. Staates, die Minister nicht allmächtig sind ... Ueberlegen Sie mein Theuerster Alles mit dem Prof. Schulz, und zählen Sie, was Sie auch wählen, auf mich! ...“.

-- Der Erbauer des Brandenburger Tores-- Berlin. - Langhans, Carl Gotthardt (d. Ä.), preußischer Architekt, Ober-Hofbaudirektor in Berlin, Erbauer des Brandenburger Tores (1732-1808). Eigh. Signatur "Langhans" auf einem gedruckten Zoll- und Schleusen-Paß mit hs. Eintragungen und Lacksiegel sowie den Signaturen von zwei weiteren bedeutenden Vertretern des Königl. Oberhofbauamtes. 2 S. Doppelblatt. Folio. Berlin 17.VII.1793."Accise-, Zoll- und Schleuse-freyer Paß, für Sr. Königl. Majestät von Preußen Ober-Hof-Bau-Amt zu Berlin, wegen Anschaffung aller zu Höchst Dero sämmtlichen Bauten erforderliche Materialien"; in diesem Fall: "Zwantzig Tausend Fünfhundert Rathenauer Mauersteine, Fünf- und Vierzig Tausend dergleichen Dachsteine, Dreyhundert Stück Hohlsteine und Achthundert und Fünfzig Stück Fliesen. werden behufs der hiesigen Königl. immediat-Bauten und zwar zum Bau des Maison d'Orange hierauf anhero transportiret." Auf der Rückseite zahlreiche Vermerke und Bestätigungen von Zollbeamten. Der Paß selbst ist von drei leitenden Beamten des Oberhofbauamtes unterzeichnet: Carl Gotthardt Langhans, Georg Christian Unger (1743-1799) und dem Gontard-Schüler Friedrich Becherer (1746-1823). Mit G. Chr. Unger ist ein Baumeister vertreten, der etwas weniger berühmt, aber vielleicht noch bedeutender als Langhans ist: als Direktor der Immediat-Baukommission ist er durch Entwürfe oder Bauleitung an zahlreichen öffentlichen und privaten Bauten in Berlin und Potsdam zwischen 1763 und 1798 beteiligt. Von ihm stammen in Berlin u. a. die "Kommode" (die alte Königl. Bibliothek am heutigen Bebelplatz) und in Potsdam das "Brandenburger Tor". Da das Schriftstück zudem den Transport von Steinen für die berühmte Maison d'Orange betrifft, das Waisenhaus der Berliner französischen Gemeinde, handelt es sich um ein denkwürdiges Dokument zur Baugeschichte Berlins unter Friedrich Wilhelm II. - Beiliegend zwei weitere solcher Zoll-Befreiungs-Pässe, beide unterzeichnet von Georg Christian Unger. Auch sie betreffen Baumaterial für die "Maison d'Orange": "Zehen Schock Kieferne Bohlen Bretter und Latten" sowie "Fünf- und zwantzig Schock Bretter von verschiedener Länge und Stärcke ... zum Bau Oranischen Charité-Hauses". - Mit gut erhaltenen Lacksiegeln. - Autographen von Langhans und Unger sind von großer Seltenheit.

- Hinzpeter, Georg, aus Bielefeld stammender Pädagoge, Erzieher der Prinzen Wilhelm und Heinrich von Preußen, bis zur Reifeprüfung Wilhelms, des späteren Kaisers Wilhelm II., deren ständiger Betreuer (1827-1907). Eigh. Brief m. U. "Dr. Hinzpeter, Geh. Reg[ierungsrath]". 4 S. Gr. 8vo. Bielefeld 16.III.1880.Nach einem "längeren Aufenthalte in Berlin" wohl an (die nicht genannte) Elisabeth Gräfin von der Groeben, mit Dank für einen Brief. "... Natürlich werde ich schon aus Eitelkeit thun, was ich vermag, das Büchlein zu verbreiten, wenn auch, fürchte ich, der Erfolg meiner Bemühungen keineswegs Ihren gerechten Erwartungen entsprechen wird. Der günstige Moment selbst für die Anziehungskraft des wohlthätigen Zwecks ist leider vorbei. - In Potsdam fand ich die 'Dr. Märchen' auf dem Tische meines früheren Zöglings, und Sie haben uns eine willkommene Veranlassung gegeben, freundliche Erinnerungen an Dingen und Personen wieder aufzufrischen, welche seit lange unserem Gedächtniß entschwunden waren. Da manches gute Wort daran geknüpft wurde, so werden Sie, gnädigste Gräfin, es leicht glauben, daß wir der Verfasserin aufrichtig dankbar waren, die zu allem dem die Gelegenheit verschafft hatte ...". - Gemeint ist wohl das Buch "Dramatisirte Märchen. Nach Grimm, Hauff, Musäus, Leander u. A. ; mit Winken und Unterweisungen in Bezug auf Ausstattung und Aufführung" von Elisabeth Gräfin v. d. Groeben, das 1880 bei Spamer in Leipzig erschienen war. - Erhaltungsmängel: Faltenrisse sowie ein Loch (außerhalb der Schrift) und andere Spuren ehemaliger Montage.

Führich, Joseph Ritter von, böhmisch-österr. Maler, hochberühmter Gestalter religiöser und historischer Themen, Hauptmeister der zweiten Nazarener-Generation, Lehrer an der Wiener Akademie, Ehrenbürger Wiens (1800-1876). Brief m. U. "Jos: Führich mpp., hiesig akademischer Maler". 1 S., halbspaltig geschrieben. Gr. folio. Prag 4.V.1825.Als 25jähriger Absolvent der Prager Akademie an die "hochwürdig geistl. k. k. Censur" in Prag, der er anbietet, ein Kruzifix-Gemälde unentgeltlich zu schaffen. Er meldet, "daß an der vordern Fronte des Ursuliner Klosters seit einigen Wochen ein neu renovirtes Krutzifix in Oehl auf Blech gemalt erschienen ist; da nun dieses Gemälde so äußerst schlecht ist, daß es blos Karikatur, und nichts weniger als ein Erbauungsbild ist; so bittet Gefertigter diesen heiligsten und ehrwürdigsten Gegenstand unserer Religion in einem so schlechten Gemälde nicht länger dem Aergernisse und dem Spotte unserer verschiedenen und mannigfaltigen Gegner preis zu geben, und damit ein wichtiges Hinderniß als Stütze dieses Unfugs gehoben werde, so erbittet sich Gefertigter dieses Krutzifix auf eine anständige Art unentgeldlich herzustellen ...". - Besonders interessant ist die Nennung "unserer verschiedenen und mannigfaltigen Gegner", was die Frage aufwirft, wer wohl diese Gegner in Prag waren. - Beiliegend zwei anonyme Bleistift-Zeichnungen von professioneller Qualität, von denen eine eher skizzenhaft, die andere voll bildmäßig ausgeführt ist. Die erste (18 x 24 cm) zeigt eine städtische Straßenszene um 1840 mit Kaffeehausgästen und Reitern mit Jagdhunden, im Hintergrund eine Kirche und weiteres Publikum. Die zweite (26,5 x 20,5 cm) zeigt eine historische Szene, in der ein Mann mit Stulpenstiefeln und Reisekleidung in der Tracht des 17. Jahrhunderts vor einem Thronsessel kniet, auf dem ein Greis mit langem weißen Bart sitzt und die Arme halb erhebt, um sie wohl dem Knienden entgegenzustrecken. Neben dem Thron steht eine Frau mit erschrockener Miene; links im Hintergrund weitere Personen. - Aus der Sammlung Vanselow.

-- "Untergang unserer österreichischen Welt"-- Kubin, Alfred, Zeichner, Graphiker und Schriftsteller, Meister des Unheimlichen und Phantastischen (1877-1959). Eigh. Brief m. U. "Alfred Kubin". 2 S. Gr. 4to. Lose montiert zusammen mit einer Transkription in einer weißen Ledermappe. Zwickledt (Österr.) 14.I.1944.Umfangreicher und gehaltvoller Brief an den Maler Oskar Moll (1975-1947), der ihm seine (anscheinend unveröffentlichten) "Erinnerungen" geschickt hatte. "... Welch starker Genuss war mir die Lektüre Ihrer Erinnerungen! ... Auch ich - im Alter 16 Jahre nach Ihrem Geburtsjahr 1861 auftauchend - versuchte mein Gedächtnis ans Ihre zu halten und zog Vergleiche! - Künstlerlebensläufe einer Epoche und eines Landes überschneiden sich ja immer! und so fand ich Dutzende Namen v. großteils heute nicht mehr im Lichte wandelnden! - Aber wie reich waren an plus und minus Ihre Tage!! Sie heben die Erinnerungn mit E. J. Schindler an und beschliessen mit diesem Freund und Lehrer! - Durch Ihr Buch über ihn war ich über diese Verhältnisse orientiert. - Welche Triumphe waren Ihnen durch Ihre Kennerschaft beschieden! wahrhaft ein überreiches Leben zu dem ich Sie nachträglich noch beglückwünsche!! mir hilft wohl nur mein Alter die Endgültigkeit des Unterganges unserer österreichischen Welt zu tragen - aber schwer ist's halt doch und täglich muß ich mir das seelische Gleichgewicht von frischem erobern - diese verdammte hypochondrische Anlage u. da bewundre ich Sie nochmals um solche hervorragende Anlagen u. dies klare übersichtliche Denken, gerade das ist so selten bei uns, die wir vor allem aus einem Gefühl heraus schaffen müssen - angetrieben von weiß Gott welcher hintergründigen Macht.Von den noch Lebenden ist mir um Kokoschka besonders leid - Gerade ihn in der Heimat zu wissen - (im Sinne Ihres Vorwortes zum Katalog der Schau welche Sie 1937 veranstalteten) wäre mir z. Bsp. eine Stärkung noch in meine immer mehr und mehr verwahrlosende Einsiedelei hier in Zwickledt. - Ich erfuhr, daß er drüben geheiratet hat und es ihm gut - zumindest leidlich - geht - vergessen wird er uns sicher nicht. - Bitte nehmen Sie dies soeben hergestellte Büchlein mehr als ein Zeichen der Sympathie und Verehrung als eine wirkliche Gabe - (im letzten Herbst wurden mir die in der Herstellung begriffenen Werke in Leipzig durch Bomben zerstört und in Berlin verbrannten 5 Originale zusammen mit einem Verlage) - na so gehts im Paradies Europa halt eben zu. Wünschen wir uns gegenseitig ein Ende all dieser Schrecken ...". - Oskar Moll hatte bereits 1921 eine Autobiographie veröffentlicht. Die 1944 an Kubin gesandten "Erinnerungen" waren wohl eine neuere, nicht gedruckte Version. Welches "Büchlein" der Kubin meint, ist nicht ganz klar, denn 1944 erschienen zwei kleine Veröffentlichungen mit Illustrationen Kubins; schon 1943 waren "Die Planeten" in Leipzig gedruckt, wurden aber erst 1946 ausgeliefert. - Die beiliegende Transkription von 1975 ist nicht ganz fehlerfrei.

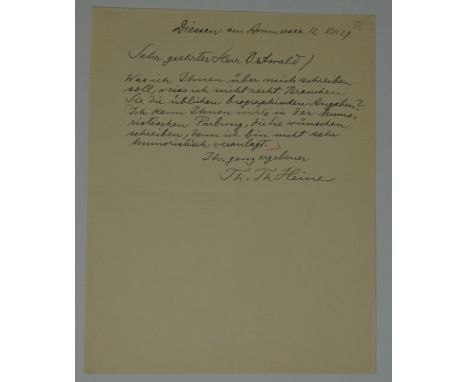

Münchener Künstler um 1900. 14 Autographen und 2 Kabinett-Photos. 1874-1929.Meist gehaltvolle Briefe und gute Porträt-Photographien. Vorhanden: Thomas Th. Heine, Maler und Zeichner, Hauptmitarbeiter des "Simplicissimus" und Schöpfer der Titelfigur (1867-1948). 2 eigh. Briefe m. U. "Thomas Theodor Heine" bzw. "Th. Th. Heine". Zus. 21/2 S. 8vo. bzw. gr. 4to. Mit 1 Umschlag. München 26.IV.1896 bzw. Diessen (Ammersee) 12.VIII.1929. - Der erste Brief an Thomas Werner, Redakteur einer geplanten Anthologie "Zeit und Geist", der Heine zur Mitarbeit eingeladen hatte. Der Künstler möchte gern Genaueres wissen: "... Sie würden mich daher sehr verbinden, wenn Sie mir Auskunft darüber geben wollten, ob meine Beiträge in Illustrationen gegebener Texte oder freien humoristischen Zeichnungen oder Zeichnungen mehr decorativer Art, Vignetten oder dgl. zu bestehen hätten, ferner welches Format Ihr Werk haben wird und welche Reproductionstechnik Sie anzuwenden gedenken. Denken Sie sich die Illustrationen als Vollbilder oder mehr in dem Briefmarkenformat wie die Fliegenden Blätter-Illustrationen? ...". - Das Werk ist wahrscheinlich nicht erschienen. - 1929 schreibt Heine an den Kulturhistoriker Hans Ostwald, der Selbstauskünfte von Heine erbeten hatte. "... Ich kann Ihnen nichts in der humoristischen Färbung, die Sie wünschen, schreiben, denn ich bin nicht sehr humoristisch veranlagt ...". - Wilhelm von Lindenschmit d. J., Historienmaler, schuf berühmte Wandgemälde, neben Piloty Lehrer an der Münchener Akademie (1829-1895). Eigh. Brief m. U. "W. Lindenschmit". 3 S. Doppelblatt. Gr. 8vo. München 9.XI.1874. - An einen Herrn, der einen Lehrer für eine junge Dame sucht, die sich der Malerei widmen will. "... Eine eigentliche Kunstschule für Damen existirt hier in München nicht, doch beschäftigen sich verschiedene Künstler mit der Heranbildung der zahlreich hier anwesenden kunstbeflissenen Damen. Dieselben arbeiten theils allein, theils mit mehreren zusammen, wenn sie den gleichen Lehrer genommen. Ich selbst ertheile keinen derartigen Unterricht, will jedoch Ihrem Schützling, wenn sie denn sich hierherzukommen entschließt, auch gern mit Rath und That an die Hand gehen. Im Winter haben die Damen auch einen Akt in den Abendstunden eingerichtet, wozu die Akademie das Lokal bewilligte ...". - Oberländer, Adolf, Maler, Zeichner und Karikaturist, Hauptmitarbeiter der "Fliegenden Blätter" und der "Münchner Bilderbogen", Herausgeber der sehr populären "Oberländer-Alben" (1845-1923). 3 Autographen und 1 Porträt-Fotografie. Verschied. Formate. 1889-1915. - Vorhanden: 1 eigh. Brief m. U. "A Oberländer". 2 S. Gr. 8vo. Schmölz bei Garmisch 4.VIII.1889. - 1 eigh. Ansichts-Postkarte m. U. "A Oberländer". München 13.X.1915. - Dankt für Geburtstagsglückwünsche eines Namensvetters in Oldenburg. - 1 eigh. Albumblatt m. U. "A Oberländer". 1 S. Quer-gr. 8vo. München 1904. - 1 Porträt-Photographie Oberländers (Brustbild, im Profil) aus dem Atelier des Münchener Hoffotografen Ad. Baumann (1904). Kabinett-Format (16,9 x 10,9 cm). - In dem Brief Adolf Oberländers an Herrn Baisch (1889) geht es um die Druckqualität von Zeichnungen im allgemeinen und eine Illustration von Oberländer im Besonderen: "... möchte ich Sie doch ... ersuchen, die Zinkographie nur bei Meisenbach in München machen zu lassen. Sollte das Werk in Lichtdruck oder Photographie erscheinen, so wäre ich natürlich auch ganz einverstanden, nur betreffs der Zinkographie möchten Sie meine Bitte erfüllen, da ich bei anderen Anstalten (Consée) schon so traurige Erfahrungen machen mußte ... Was Ihre gütige Aufforderung zu einem Beitrag für 'Über Land u. Meer' betrifft, so würde ich derselben gewiß gern nachkommen, wenn nur meine Arbeiten für die Fliegenden Blätter mich nicht so sehr in Anspruch nehmen würden, es wird mir oft schwer, die Herren Braun & Schneider zu befriedigen ...". - Das Foto rückseitig mit Montagespur; das Albumblatt mit kleinen Resten von Transparentpapier-Klebstreifen an den Rändern. - Beiliegend eine Briefkarte m. U. "Oberländer" (2 S. Quer-kl. 8vo. Berlin 25.XII.1891), bei der zweifelhaft erscheint, ob es sich um den Münchener Maler oder eher um den Berliner Schauspieler Heinrich Oberländer handelt. - Carl von, Piloty, Historienmaler und Galeriedirektor, Lehrer zahlreicher später zu Ruhm gelangter Schüler (1826-1886). Eigh. Brief m. U. "C. v. Piloty". 3 S. Doppelblatt. Gr. 8vo. München 16.III.1885. - An den Kunsthistoriker Max Jordan, Direktor der Kgl. Nationalgalerie in Berlin, dem er für "liebenswürdig ausgesprochene Bemerkungen" zu Pilotys Gemälde "Alexander" dankt. "... ich ziehe sie alle reiflichst in Erwägung und glaube schon jetzt mancherlei verbessert zu haben. Es war mir eine große Freude in der Hauptsache die Zufriedenheit Seiner Excellenz des Herrn Ministers erreicht zu haben ...". - Wilhelm Trübner, Maler, bedeutender Impressionist (1851-1917). Eigh. Brief m. U. "Wilh. Trübner". In franz. Sprache. 1 S. 8vo. Straßburg (Elsaß) 13.XI.1895. - An Frl. von Rostrobovicz, deren Porträt er ausstellen möchte, bevor er es verschenkt. "... j'ai vous à annoncer que je vous envoyerais le portrait aussitôt que je l'ai exposé à Munich. Maintenant il n'est pas possible d'exposer pendant l'hiver et je vous prie d'attendre jusque je l'ai occasion de faire usage de votre promesse: d'exposer votre portrait en avant de vous le faire cadeau ... Mon adresse est toujours: Kaulbachstraße 33 Munich". - Beiliegend eine Porträt-Photographie Trübners (Kabinett-Format, 15,5 x 10,7 cm) aus dem Atelier Oscar Suck in Karlsruhe. Die Aufnahme (datiert 1905) zeigt den Künstler im Brustbild, mit dem Blick zum Betrachter. - Fritz von Uhde, Maler und Kavallerie-Offizier (1848-1911). 6 eigh. Briefe m. U. "Fritz von Uhde". Zus. 15 S. Meist gr. 8vo. München 1887-1908. - An verschiedene Empfänger, darunter die Redaktion der Zeitschrift "Daheim"; einen Grafen, den Schriftsteller Oskar Anwand, Redakteur der Zeitschrift "Die Moderne Kunst", und andere. Alle Briefe in künstlerischen Angelegenheiten. - Schöne kleine Sammlung von Briefen und Porträts führender Vertreter der Münchener Kunstszene aus ihrer Blütezeit um 1900.

Weisgerber, Albert, Maler, Graphiker und Illustrator, Mitarbeiter der "Jugend" und des "Simplicissimus", Präsident der "Münchener Neuen Secession" (1878-1915, in Flandern gefallen). Eigh. Brief-Karte m. U. "AW". 1 S. Quer-kl. 8vo. O. O. u. J. "Liebe Else! Danke für Dein Gedenken. Morgen Nachmittag um 5 Uhr möchte ich Dich besuchen. Du kannst mir wenns nicht genehm ist abtelefonieren. Herzl. Gruß AW." - Da Weisgerber auch zum (weiten) Freundeskreis von Else Lasker-Schüler gehörte, wird es für möglich gehalten, dass das Kärtchen an sie gerichtet ist. - Dabei: Derselbe. Orig.-Tuschzeichnung, schwarz, mit 2 Deckweiß-Retuschen. Signiert "AW. 03." Ca. 15 x 14 cm. Mit Passepartout unter Glas gerahmt. - Die wohl für eine Zeitschrift gefertigte Illustration zeigt ein ins Gespräch vertieftes Paar beim Spaziergang im Grünen, die Dame mit Sonnenschirm. - Die Briefkarte mit Falt- und rückseit. Montagespuren.

- Sammlung von 2 eigh. Briefen und 4 eigh. Postkarten (2 illustriert mit Zille-Motiv) m. U. „H. Zille“. Zus. 6 S. Mit 2 Umschlägen. Verschied. Formate. (Berlin-Charlottenburg) 4.III.1928 - 2.I.1929.An den Architekten Richard Herms in Charlottenburg, der sich für ein Bild „Kräh-Kräh“ interessiert, das auf einer Zille-Ausstellung im Märkischen Museum gezeigt wurde. „... Zu Ihrem Wunsch (Bildchen) muß ich erst mal mit Herrn Direk. Stengel [d. i. Dr. Walter Stengel, Direktor des Märk. Museums] sprechen, ob ich nach Schluß der Ausstellung das Blatt kann leihen (denn ich glaube, die Zeichg. ist mit angekauft). Dann gebe ich Nachricht [4.III.1928] ... Da wohl die Ausstellung nun geschlossen wird, kann sich ja alles regeln. Ob dieses Bild mit angekauft ist, weiß ich nicht! Ob Sie oder ich die Zeichnung kopieren soll? Wenn das Blatt dem M. M. gehört, dann muß Direktor Stengel darüber verfügen - wenn es mir gehört, würde ich nicht gern eine Copie davon wissen - oder ich müßte diese gemacht haben ...“ [31.III.1928]. - Am 15. Mai 1928 berichtet der Künstler über Erkrankung, die ihm nur wenige Stunden am Tage Bewegung ermögliche. Der Besuch des Architekten könne am Sonnabend oder Sonntag Nachmittag erfolgen. - Am 9.VI.1928 meldet Zille: „... Es ist viel Herzeleid bei mir eingezogen, sonst hätte ich schon geantwortet. Habe nach ‚Exmelis’ geschrieben, die Gumpert-Liste werde ich auch gebrauchen, nur - ich bin so alt - alt geworden. Bitte, nehmen Sie mein Schweigen nicht krumm - aber es ist der Alte wirklich ‚Älter’. Komme nicht aus der Stube, geschwollene Füße, lebe auf ‚großem Fuß’. Seit Ihrem Weggang von mir, nur Leiden. Kann auch nicht zum Direktor Stengel gehen ...“. - Ebenfalls im Juni 1928 sendet der Künstler eine Porträtfoto-Postkarte, die ihn vor der Staffelei zeigt, die mit Bildern vollgestellt ist. Auf der Rückseite informiert er: „Es hat mich ein Schüler ‚geknipst’ - er soll noch lernen - Schön Gruß Ihnen u. Gattin Ihr H. Zille.“ - Am 2. Janur 1929 dankt er für Neujahrsglückwünsche und beantwortet die Anfrage nach Besuchsmöglichkeit: „... Meine Mattigkeit ist noch, nur Insulin erhält. Bin immer zu Haus, da ich langsam werde. Aber bitte, nicht Vormittag! Schlafe lange ...“. - 3 Beilagen: Ein Brief des Architekten Richard Herms (12.IX.1929) an Hans Zille, in dem es heißt: „... Bevor Ihr lieber Herr Vater am ersten Schlaganfall erkrankte, versprach er mir auf einem unserer Plauderstündchen einige nette Sachen. Es war an dem Tage, wo ich ihm die Copie von dem kl. Bildchen ‚Kräh Kräh’ brachte, welche ich mit seiner Erlaubnis angefertigt hatte. Ich wäre Ihnen überaus dankbar, wenn Sie in seinem Sinne mir irgend ein Andenken überlassen würden ...“. Das geschah dann wohl mit einer gedruckten Porträtfoto-Postkarte, vom Sohn Hans mit den Lebensdaten des Vaters versehen, sowie einem Exemplar des reich illustrierten „Zille-Buchs“ von Hans Ostwald mit einer Widmung von Hans Zille auf dem Vortitel: „Herrn Richard Herms im Gedenken an meinen Vater gewidmet. Hans Zille.“

Brahms, Johannes, Komponist (1833-1897). Eigh. Billet m. U. "J. B.". 1 S. Quer-kl.8vo. (Wien 23.XI.1879). An seinen Verleger Fritz Simrock in Berlin. "Was Köhler weiter kohlt, senden Sie mir doch. Lang kann's ja nicht dauern, da er der Sache gleich auf den Grund gekommen u. gegangen ist. f statt d, S. 21 der Sonate ist natürlich ein Fehler. Wie oft habe ich sie jetzt gespielt u. es nicht gesehen!" - Es handelt sich wohl um die Violinsonate op. 78. Mit "Köhler" ist Louis Köhler gemeint, der sich in der "Neuen Berliner Musikzeitung" in Fortsetzungen über Brahms ausbreitete und ihn ebenso wie Schumann zugunsten Wagners herabsetzte. - Kalbeck Nr 327.

-- Der König von Spanien als Briefmarkensammler-- Casals, Pablo, katalanischer Cellist, Dirigent und Komponist, einer der bedeutendsten Cellisten der Musikgeschichte (1876-1973). Eigh. Brief m. U. "Pablo". In franz. Sprache. 4 S. Gr. 8vo. Barcelona 3.I.1900.Sehr früher, umfangreicher Brief an eine Donna Elena. "... il est vrai que je n'ai pas été très expansif depuis mon séjour en Espagne - j'ai été tellement prit d'un côté et de l'autre qu'à peine si j'ai en temps de m'occuper des choses les plus precises, et de mes petits gentils parents qui avaient soif de me voir et d'entendre de ma bouche mes succès depuis l'année dernière et tant d'autres jolies choses ... je pense partir pour Paris demain, ou Mercredi, donc, ce départ est une nouvelle douleur que j'occasione à mes pauvres parents si bons pour moi; j'ai l'espoir de pouvoir les emmener à Paris dans quelques temps ...". Berichtet dann über einen Empfang am spanischen Königshof: "... Ma dernière et première lettre écrite le jour après mon arrivée à Madrid étant anterieure à ma visite au Palais je ne pouvais rien vous dire sur cet intéressant sujet. le même jour de Noel la Reine m'a reçu. Elle m'a fait resté presqu'une demi heure, car elle a voulu que je lui racconte tout ce que j'ai fait depuis l'année derrière. Elle a été pour moi très bonne. avant de partir elle a appelée les deux princeses [sic] pour nous dire adieux. Avant la Reine j'avais causé un peu avec le Roi - il m'a parlé d'une collection de timbres qu'il vient de completer et d'autres sujets pareils. L'Infanta Isabel m'a reçu après très aimable aussi. J'ai vu donc toute la famille royale ...". - Sehr hübscher Brief des 24jährigen Künstlers am Beginn seiner internationalen Karriere. - Dabei: Derselbe. Eigh. Brief m. U. "Pablo Casals". In franz. Sprache. 1 S. Mit Briefkopf des Londoner "Dieudonné Hotel Limited". 8vo. London 11.III.1914. - Bedauert, dem Adressaten kein Porträtfoto senden zu können, da er keins besitze.