We found 43065 price guide item(s) matching your search

There are 43065 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

43065 item(s)/page

South Germany, probably Augsburg, circa 1500-1520 A.D. Intended for a religious statue, with foot-shaped recesses to the top face; the left side with a painted polychrome scene comprising Saint Jerome and Saint Ambrose with Saint Michael holding a sword and scales for weighing souls; the right side painted with a scene comprising Saint Gregory the Great, Saint Augustine and Saint John the Evangelist; both scenes set with gilt architectural frame; the reverse with the Holy Spirit depicted as a dove. Cf. for similar style of painting Cuneo, P.F., ‘The Basilica Cycle of Saint Katherine's Convent: Art and Female Community in Early-Renaissance Augsburg’ in Woman's Art Journal, Vol. 19, No. 1 (Spring - Summer, 1998), pp. 21-25, figs.1-3; see also Christ and Mary as intercessors before God the Father, painting of Hans Holbein the Elder, in Bavarian State Painting Collection, inventory no. L.1507.1.95 kg, 16.5 cm high (6 1/2 in.). Ex Julius Böhler Ltd, Munich, Germany, 2000. Ex central London gallery.Accompanied by an academic report by Dr Raffaele D’Amato. This lot has been checked against the Interpol Database of stolen works of art and is accompanied by search certificate no.11741-202052. The base probably housed a statue of Christ. The painting, although mannerist, reflects the style of the Germanic Renaissance. The saints surrounding the dove are easily recognisable by their attributes. St Jerome as a penitent was often represented in front of a crucifix, next to him the hourglass and the skull, symbolising fleeing time leading to death. St Ambrose is represented with his whip, defending people from the enemies of the faith. St Michael is holding the sword and balance and St Augustine is represented with the child who appeared to him on the seashore admonishing him. Many representations from the Middle Ages show Pope St Gregory the Great (of a noble family and pontiff from 590 to 604) with the Dove of the Holy Spirit perched on his shoulder. St John the Evangelist is represented here according to the golden legend of Jacopo da Varazze, with a snake and a chalice. [No Reserve] [A video of this lot is available to view on Timeline Auctions Website.]

Spain or Southern France, 12th century A.D. From an architectural column with a square upper face developing to a rounded base; a decorative frieze carved in the half-round depicting two seated lions, each with its tail looped around its lower body, supporting a pedestal on which a facing bust of a young boy is resting. Cf. Durliat, M., La Sculpture Romane de la Route de Saint Jacques, Dax, 1990, fig.295, p.293; Igarashi-Takeshita, M., ‘Les lions dans la sculpture romane en Poitou’ in Cahiers de civilisation médiévale, 23e année (n°89), Janvier-Mars 1980, pp.37-54, fig.8, pl.1.25.7 kg, 36 cm (14 in.). with Piasa, 7 June 2013, lot 17. Ex central London gallery.Accompanied by an academic report by Dr Raffaele D’Amato. This lot has been checked against the Interpol Database of stolen works of art and is accompanied by search certificate no.11738-202062. The form of the capital and the shape of the beasts are similar to those sculptures that survive in churches on the pilgrimage route to Santiago da Compostela – namely in Southern France and Northern Spain, but the bodies of the lions have many correspondences with the capital sculptures of Poitou. The lions were considered to be guardians against evil and the image of the young boy is probably a representation of prophet Daniel. There is a similar capital in the Church of d'Airvault (Deux-Sèvres) also ornamented with lions and a human head. [No Reserve]

Circa 2nd-3rd century A.D. Featuring moulded legs and scalloped lower edge to front face; circular hole to the top; hollow-formed. Cf. Bolla, M., 'Bronzi figurati romani da luoghi di culto dell'Italia Settentrionale,' in LANX 20 (2015), pp. 49?143, fig.10, p.57.556 grams, 14.5 cm (5 3/4 in.). Acquired 1990s-early 2000s. East Anglian private collection. Some bronze supports found in the dedication shrines in temples are peculiar: they often have no frames of architectural derivation and have a central hole to the top. These bases seem to have not been intended for statuettes but for objects that may have needed support on a wall due to their height, possibly military standards, numerous fragments of which have been found in the Northern Italian regions. If this hypothesis is correct, this base could confirm the dedication of 'standards' as ex voto, positioned in the temple as a place for the conservation of military insignia.

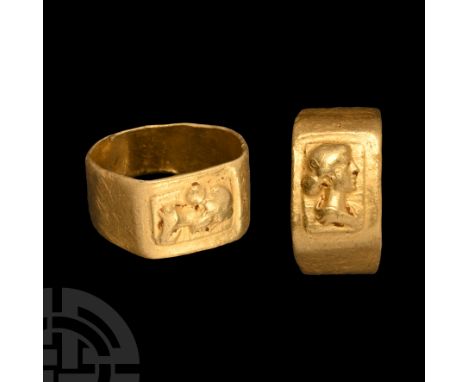

Late 2nd century A.D. Composed of a broad, flat-section hoop and a rectangular bezel displaying a high-relief bust of a lady in profile right. Cf. Chadour, A.B., Rings. The Alice and Louis Koch Collection, volume I, Leeds, 1994, item 313; for similar Isis iconography on a ring see Schmidtová, J., Da?ová, M., Šef?áková, A., 'New finds of roman rings from a rich grave in Cemetery III, Rusovce?Gerulata,' in Studia Hercynia, XX/1, pp.83-99, pl.5/7.6.15 grams, 18.78 mm overall, 16.51 mm internal diameter (approximate size British K 1/2, USA 5 1/2, Europe 10.58, Japan 10) (3/4 in.). Acquired in the 1970s. From a deceased lady’s estate, by descent.This lot has been checked against the Interpol Database of stolen works of art and is accompanied by search certificate no.202900. In 2014, a grave of a woman was discovered in Gerulata cemetery III, containing an unusual number of rings. The buried woman, aged 40-49, had two rings on each hand, one of which was a signet ring with a gem depicting the Egyptian deities Serapis and Isis, whose hairstyle and profile are identical to the present ring. Although, the bust of Isis is opposed to Serapis in the rings, the cult of the goddess was widespread inside the provinces already in the 1st century A.D. [A video of this lot is available to view on Timeline Auctions Website.]

Maria im Bilde.: Zwölf Darstellungen in Lichtdruck nach den berühmtesten Bildern alter Meister. Facsimile-Reproductionen nach elf auserlesenen Kupferstichen und einem Original-Holzschnitt. Stgt., Neff (1894). Fol. Mit 11 (von 12 ?) Lichtdr.-Taf. 1 Bl. Lose in illustr. Olwd.-Mappe. (Berieb. u. best.). Enthält Maria-Darst. nach Raphael (2), Murillo, Correggio, Holbein, da Vinci, Tizian, Rubens, van Dyck, Reni u. Dürer. Die als Tafel fehlende Motiv "Madonna della Sedia" nach Raphael als Deckelillustr. (so kompl. ?). - Die beiden im KVK nachweisbaren Ex. nennen jwls. 12 Taf. - In den Rändern tls. etw. fleckig, St.a.T. - Selten.

Eros.: Monatshefte für erotische Kunst. Jg. 1921, Hefte 1-6 in 1 Bd. Wien, Frisch & Co. 1921. Mit 7 graphischen Orig.-Arbeiten v. sowie zahlr. Abb. im Text u. auf Tafeln. 191 S. Schwarzer Kart. d. Zt mit Rsch. (Etw. best. u. berieb.). Hayn-Gotendorf IV, 152. - Eines v. 1000 num. Ex., nur für Subskribenten gedruckt. - Trotz der vergleichsweise hohen Auflage ist die Zeitschrift selten, da auf Betreiben der Staatsanwaltschaft die Hefte beschlagnahmt wurden. - Orig.-Arbeiten v. I.Eberz, Alwine Hotter, Sturm-Skrla, Karl Borschke, H.Revy u. Robert Streit. - Schwach gebräunt, tls. etw. fleckig.

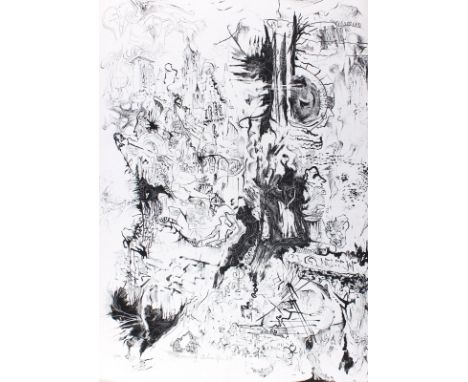

Mappe: Stadt Plan Statt Plan, hrsg. von Armin Seide, Typos Verlag Frankfurt a.M. 1964. Diese erschien anläßlich der Ausstellung "was da ist" in der Galerie Loehr. Mit 9 von 10 Graphiken. Ex. 1 von 40 nummerierten Exemplaren. ╔Dabei:╗Hermann Goepfert, Karl Otto Götz, Rolf Kissel, Heinz Kreutz, Franz Mon, Wolfgang Schmidt, Schreib, Bernhard Schultze, Hans Steinbrenner. D

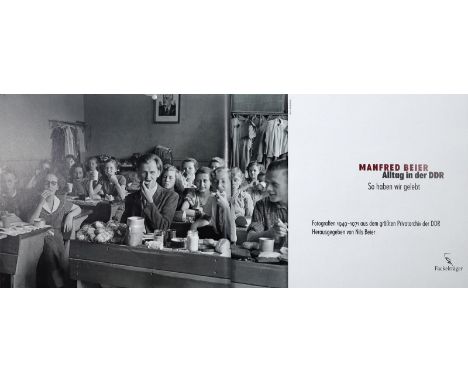

Beier,M.: So haben wir gelebt. Fotografien 1949-1971 aus dem größten Privatarchiv der DDR. Herausgegeben von Nils Beier. Köln, Fackelträger 2010. Qu.4°. Mit zahlr. Abb. nach Photogr. 312 S. Opbd. mit farb. illustr. OU., in Olwd.-Schuber. Eines von 75 Ex. der Vorzugsausgabe B mit einem Fine Art Print vom Originalnegativ (Motiv Frühstück in der Alten Schule). - Als Manfred Beier 2002 starb entdeckten seine Söhne das wohl umfangreichste Bildarchiv der DDR. Auf mehr als 60.000 Photographien dokumentierte Beier das Leben in der DDR. Erstmals wurde nun eine Auswahl dieses Nachlasses in Buchform publiziert. Familienleben, Schule, Arbeit, Freizeit und Berlin sind die Themen, in die sich dieses dokumentarische Werk gliedert und ein bisher nicht da gewesenes Bild der DDR zeichnet.

Nuyens,A.: De Vogelwereld. Handboek voor Liefhebbers van Kamer- en Parkvogels. 2 Tle. in 1 Bd. Groningen 1886. Fol. Mit zus. 48 chromolithogr. Taf. XIV, 156 S., 2 Bl., 100 S. Neuer Lwd. Erste Ausgabe. - Sitwell-B. 129: "Rare". Nissen IVB 686. Bradley Martin 1760. Wood 496: "Not listed in any of the usual catalogues. It is quite above the average of popular treatises on cage birds". - Nissen und Wood nennen 49 Tafeln, das Werk ist jedoch mit 48 Tafeln komplett, da Tafel XXI in Tl. 1 nicht erschienen ist. - Etw. fleckig. Taf.-Num. tls. hs. korrigiert. - Exlibris. - ╔Dabei: Naumann╗ Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, neu bearb. Bd. 6. Gera 1896. Mit 30 (von 31, ohne Tafel Weißer Storch u. 1 Textbl.) chromolithogr. Taf. u. 1 s/w Taf.

Livingstone,D.: Explorations dans l'interieur de l'Afrique Australe er voyages ä travers le continent... 1840-56. Nouv. 8d. Trad. de l'anglais. Paris, Hachette, 1877. Gr.8°. Holzschn.-Potr., mit mehr. Holzschn., 25 (2 gef.) Holschn.-Taf, 2 gef. Ktn. 3 Bl, 688 S. Hldr. d. Zt. mit Rverg., Goldschn. Vgl. Embacher 188ff., Gay 3034, Henze III, 270 u. Kainbacher 87. - Tls. stockfl. Die Ktn. vereinz. fl. u. mit teils ausgebess. Randmängeln, Vortit., Frontisp. u. Tit. lose, da hier Vorderdeckel vom Buchblock gelöst. Der dekorative Einbd. etw. berieben. - Dabei: 1. Biss, H. C. J. The Relief of Jumasi. Ldn., Methuen, 1901. 8°. XV, 315 SS., einige Abb. auf Tafeln u. 1 Faltkte. Hldr. d. Zt. mit Rverg. u. Rtit., Kopfgoldschn. - Stockfl. Einbd. beschabt. - 2. Lyautey, (H.). Paroles d'Action Madagascar - Sud-Oranais, Oran - Maroc. (1900-1926). 2 e éd. Paris Colin, 1927. 8°. Vortit., Tit., XXXV, 479 SS. Hldr. d. Zt. mit Rverg. u. Rtit. (Ldr.-Bez. geht jeweils diagonal über die Deckel). - Etw. gebräunt. Einbd. tls. mit Kratzspuren, Rücken verblaßt.

Hurter,J.C.: Geographica provinciarum Sveviae descriptio. Schwaben in XXVIII übereintreffenden Tabellen vorgestellt. Augsburg, H.G. Bodenehr (1697). Qu.4°. Mit 1 grenzkolor. gest. Übersichts-Kte. und 28 grenzkolor. Kupferstich-Karten. Mod. Hldrbd. VD 17, 32:679784C. Große Schwabenkarte in 28 wohl von J. Stridbeck d.J. nach Hurter gestochenen Einzelblättern, nicht zusammengesetzt. Die schöne Karte (ca. 112,5;93 cm) zeigt Südwestdeutschland. Von Johann Christoph Hurter, er war bereits in der 1. Hälfte des 17. Jh. als Kartograph tätig, ist z.B. eine größere Oberschwaben-Karte bekannt, die 1625 in Memmingen erschien (vgl. Stopp/Langel S. 88). Die Datierung vorliegender Karte "1679" bei Heyd kann kaum zutreffen, da J. Stridbeck d.J. zu diesem Zeitpunkt erst 14 Jahre alt war. In späteren Ausgaben soll die Karte dann die Sign. Gabriel Bodenehrs (wie im vorliegenden Ex.) getragen haben. - Gestochener Titel fehlt (liegt in Kopie bei).

Baumeister,J.S.: Familienbilder des Hauses Hohenzollern von den in dem Hochfürstlichen Schlosse zu Hechingen befindlichen Originalien copirt. (Schwäbisch Gmünd 1817). 4°. Mit gest. Titel mit kolor. Ansicht v. Hohenzollern u. 25 kolor. Kupfertaf. mit je 1 Bl. Text. 4 Bl. (Widm. u. Vorwort). Ldr. d. Zt. mit goldgepräg. Fileten u. Bibl.-Rsch. (Berieb. u. best.). Lipperheide Da 46. Selten. - Die Textblätter mit Kurzbiographien. - Stock- u. fingerfleckig, St.a.T.

(Pfaff,K.).: Biographie der Regenten von Württemberg von Herzog Eberhard im Bart bis zum König Friederich mit deren Abbildungen. Stgt., G.Ebner (1821). Gr.4°. Mit gest. Titel u. 16 altkolor. Aquatintatafeln mit Porträts. 31 Bl. Einf. etw. spät. Pbd. Mit aufgezog. lithogr. Wappendarst. (Berieben u. bestoßen, Ecken u. Kanten tls. etw. beschäd.). Erste Ausgabe. - Hiler 705. Lipperheide Da 48 (beide nennen nur 15 Tafeln, davon 14 kolor.). Heyd 244 (ohne Kollation). - Diese Schrift von Karl Pfaff (1795-1866) nicht in im ADB und Goedeke. - Sehr seltene Porträtgalerie der württembergischen Herrscher, von 1495 bis 1820 reichend, mit der Beschreibung und Abbildung aller Herrscher. Mit dem Porträt König Wilhelms von Württemberg, der am 30. Oktober 1816 sein Regierungsamt antrat und bis 1864 herrschte, das einigen Ex. ohne biographische Beschreibung beigebunden wurde. - Die Textbl. durchgeh. etw. stockfl., die Tafeln (in größ. Format) tls. mit Randeinrissen, tls. mit Filmoplast unterlegt, 1 Taf. mit kl. Eckabriß. Besitzverm. a.d. Vors.

Daniel,G.: Geschichte von Frankreich seit der Stiftung der Fränkischen Monarchie in Gallien. 16 Bde. Nbg., Raspe 1756-65. 4°. Mit 10 gest. Front., 15 gest. Tvign. u. 5 gest. Tafeln. Ldr. bzw. Hldrbde. d. Zt. (Best. u. berieb., tls. etw. läd.). VD18 12711357. - Äußerst umfangreiche Chronik über die Geschichte Frankreichs des französischen Jesuiten und Historikers Gabriel Daniel (1649-1728). Daniel erlangte durch die französische Originalversion der Geschichte Frankreichs "Histoire de France" große Bekanntheit. Da sonst kaum ein so umfangreiches und detailiertes Werk über Frankreich zu dieser Zeit existierte, wurde es vielfach aufgelegt, sogar in einer gekürzten und in einer von Henri Giffet kommentierten Fassung. Obwohl Daniel beim Verfassen der Chronik Zugang zu wertvollen originalen Schriftstücken hatte, gilt die Histoire de France trotzdem als nicht sonderlich genau, was auf Daniels eigene Vorurteile zurückzuführen ist. - Es fehlt 1 Front., 5 Karten u. 2 Tabellen. Gebräunt (tls. stärker), tls. wurmstichig, stelleneweise fleckig, tls. etw. wasserrandig oder knittrig. Ehemaliges Bibliotheksex.

Beschreibung: des freyen Haupt- und Gnaden-Schiessens, welches ihro römisch-kaiserliche Majestät, zu Germanien, und Jerusalem König, Herzog zu Lothringen, und barr, Gross-Herzog zu Toscana, etc. Franciscus. I. Der Wiennerischen Burgerschaft gegeben hat in dem Jahr M.DCC.XLVI. Wien, von Ghelen 1746. Kl.Fol. Mit gest. Front. u. 6 Kupfertaf. von L.F. Schmittner. 60 S. Ldr. d. Zt. (Tls. restaur.). Sehr seltenes Werk über die Wiener "Burgerliche Scharf-Schützen-Compagnie" und gleichzeitig die Beschreibung eines 14-tägigen Schützenfestes mit Franz I. Auf dem Front. das Schützenhaus mit der Veranstaltung. Auf den übrigen Tafeln sind "Renn-Scheiben, eine Glücksscheibe, eine Stechscheibe, eine Kranzscheibe, eine Ritterscheibe und das Schleckerl" abgebildet mit emblematischen Bildmotiven von "Ihro Kaiserl. Majestät angeborne Tugenden", gemeint ist Franz I. Kaiser des Römischen Reiches, der Gatte von Maria Theresia, der selber ein begeisteter Jäger und Schütze war. Ihm zu Ehren organisierte die Wiener Obrigkeit das Schützenfest, da er nach längerer Abwesenheit mit seiner Gattin nach Wien zurückkehrte. "Unseres allergnädigsten Mit-Regenten zu allgmeinen Trost deren gesamten Erb-Landen, absonderlich aber allhiesiger Burgerschaft ganz glüklich ausgefallen seye; So überkommete jedermann in dieser abermalig Kaiserl. und zugleich auch Königl. Haupt- und Residentz-Stadt fast ein neues Leben und den anderen Tag darauf sehete man aller Orten wegen Anherokunft beeder Kaiserl. Majestäten (um solche mit möglichster Solennität empfangen zu können) zu Erbauung herzlichster Ehren-Gerüsten und Illuminationen allerdenklichste Veranstaltungen wie dann auch von dem Wiennerischen Stadt-Magistrat auf den sogenannten Stock am Eisen-Platz eine deren prächtigsten Triumph-Pforten errichtet" (Vorwort). Neben der Rangliste mit Preisen ein Personenverzeichnis der "Allerhöchsten hohen", der "hohen Standes-Personen", der "Wiennerischen Herren Schützen" und der "fremden Herren Schützen". - Front. ob. beschn. Tls. leicht fleckig, vereinzelt gering gebräunt, hs. Besitzverm. a.T.

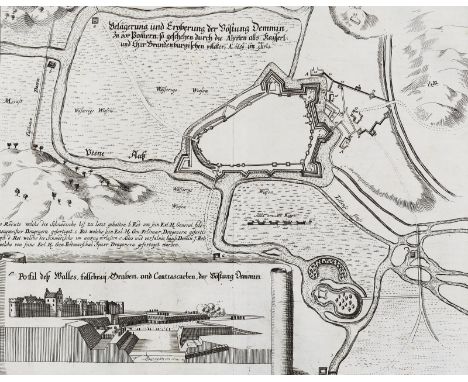

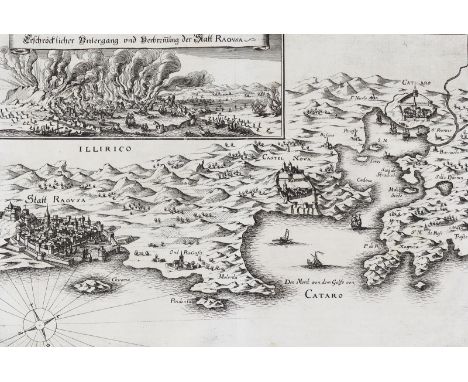

Merian,M.: Theatri Europaei Achter Theil Von den denckwürdigsten Geschichten so sich hie und da in Europa,... von dem 1657. biß an das 1661. Jahr... zugetragen haben. Auffs neue revidirt. Bd. 8 (v. 21). Ffm., J.Görlin für M.Merian Erben 1693. Fol. Mit gest. Titel, 24 gest. Portr. u. 26 (tls. dplblgr. tls. gefalt.) Kupfertaf., bzw. Plänen u. Ktn. 3 Bl., 1278 S., 13 Bl. Prgt. d. Zt. mit goldgepr. Rtit. (Tls. etw. fl. u. berieb., etw. best.). Wüthrich III, S. 134f. Zweite Ausgabe. - Die Kupfertafeln zeigen u.a. Ansichten, von Münster, Frankfurt a. Main, Kopenhagen u. Paris, Karten von Dänemark u. Siebenbürgen sowie Belagerungen etc. - Schwach gebräunt u. fl. Mit hs. Besitzverm. a. vord. Vors. - Calf of the time with gilt title on spine (partly somewhat stained and rubbed, somewhat bumped). Partially damaged. - Slightly browned and spotted. With handwritten ownership note on front endpaper.

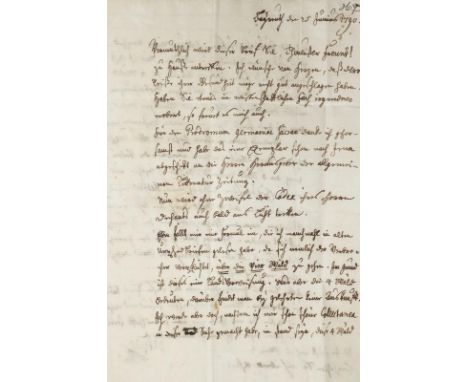

Spieß, Philipp Ernst,: Historiker, Archivar, Offizier und Publizist (1734-1794). Eh. Brief mit Unterschr. "PESpies", dat. Bayreuth, 25. Juni 1790. 4°. 2 Bl., 2 S. beschrieb. Mehrf. gefalt. An Pater Mauritius Ribbele, Statthalter in Fürstlichen Stift St. Blasien im Schwarzwald: "...Für den Prodromum Germaniae Sacrae danke ich gehorsamst und habe das eine Exemplar schon nach Jena abgeschickt an die Herren Herausgeber der allgemeinen Litteratur Zeitung. Nun wird ohne Zweifel der Codex ihres Herrn Dechants auch bald ans Licht tretten. Eben fällt mir eine Formul ein, die ich manchmal in alten Urphed (Urfehde) Briefen gelesen habe, da sich nemlich der Verbrecher verpflichtet, ╔über die Vier Wäld╗ zu gehen. Im Grund ist dieses eine Lands Verweisung..." (darüber weiter). - Mit Siegel u. 1-zeil. Stemp. "V.Bayreuth". - Tls. etw. fleckig u. tls. Falze etw. gerissen. D

Vogeler, Heinrich,: Maler und Graphiker (1872-1942). Sammlung von Schriftstücken, Photographien und Exlibris etc. von Heinrich Vogeler und aus seiner Familie, 1894-2003. Verschied. Form. Enthält u.a.: ╔Eh. Brief╗ mit Unterschrift Heinrich, dat. Worpswede, 24. Sept. 1903. 1 S., mit 2 beilieg. Eigenexlibris (Rief 62 u. 81). Mit dem adress. Umschlag, an seinen Onkel Georg Pflümer in Hameln. - ╔Eh. Grußformel╗ mit Unterschrift H.Vogeler, an denselben, mit beilieg. Exlibris (Rief 62) u. mit adress. Umschl., dat. 17.2.(18)96. - Eh. Brief von ╔Eduard Vogeler╗ (Bruder) an Georg Pflümer, dat. Bremen, 25. Febr. 1897, mit eh. Unterschrift. 8°. 2 Bl., 2 S. beschr., auf e. Briefbogen mit Briefkopf von H.Vogeler u. mit beilieg. Exlibris (Rief 64). Im adress. Briefumschl. - Eh. Brief von ╔Henny Walther╗ geb. Vogeler (Schwester), an dens., dat. Worpswede, 13. Sept. 1904. Mit Briefkopf von H.Vogeler u. mit dem adress. Umschlag. - Eh. Postkarte (Motiv Zwei Linden von H.V.) von ╔Marie Vogeler╗ (Mutter von H.) an Elisabeth Reitz geb. Pflümer in Hameln (Dat. des Postst. nicht lesbar), mit zusätzl. eh. Grußformeln mit Unterschr. von Henny Walther u. ╔Heinrich Vogeler╗. - Gedruckte ╔Hochzeitsanzeige╗ von Heinr. Vogeler und Martha, geb. Schröder, dat. Worpswede im Maerz 1901. Doppelbl., 1 S. bedruckt, mit Umschlag, a, G.Pflümer. - Briefumschlag mit gedr. Absender George Pflümer, Hameln, an J. Cederlunds Söner, Lübeck, mit beigelegt. Exlibris Hans Müller-Brauel (Rief 68). - Briefumschl., wohl eh. Beschriftet von H.Vogeler, dat. 24.9.1903 mit Namensz. u. "Reininghaus Hagen". Mit beilieg. Exlibris Hugo von Reininghaus (Rief 98). - Eh. Brief von Marie (Vogeler) wohl an Elisabeth Reitz (Pflümer) "liebe Liesbeth!", da. Bremen, 2. Jan. (18)97. 8°. 3 S. - Eh. Brief von Henny Förster (Schwester von Marie Vogeler) an Liesbeth, dat. Bremen, 27. Sept. 1896. 4 S. - An Dieselbe Brief mit Unterschrift"Gertrud", dat. Bremen 10.8.1894. 4. S. - Foto der Familie Carl Eduard und Marie Vogeler, mit Heinrich Vogeler, 2 Brüdern und 2 Schwestern, um 1897 (Silberne Hochzeit ?). 17,7 x 20,9 cm. Auf Kart. aufgezog. (Gebrauchssp., etw. beschäd.). - Carte-de-visite Aufnahme der Eltern von Heinrich Vogeler, Photogr. Emil Tiedemann, Bremen. - Masch. Brief von Prof. Jan Vogeler, dat. Worpswede 29. Okt. 2003, mit Bezug auf das vorliegende Konvolut. - Dazu: Briefumschl. u. Bl. I u. III aus der "Buch-Vitrine" der "Daphnis-Drucke" Alfred Hoennicke, Charlottenburg 1916. - ╔Heinrich Vogeler╗ und der Jugendstil. Hrsg. v. der Barkenhoff-Stiftung Worpswede C.Baumann u. V.Losse. Ausstellungskatalog Worpswede, Darmstadt u. Hamm 1997-99. Köln, DuMont 1997. D

Merian,M.: Theatri Europaei Achter Theil Von den denckwürdigsten Geschichten so sich hie und da in Europa,... von dem 1657. biß an das 1661. Jahr... zugetragen haben. Auffs neue revidirt. Bd. 8 (v. 21). Ffm., J.Görlin für M.Merian Erben 1693. Fol. Mit Kupfertitel, 24 gest. Portraits u. 26 (tls. dplblgr. tls. gefalt.) Kupfertaf., bzw. Plänen u. Karten. 3 Bl., 1278 S., 13 Bl. Lose Bogen. Einbände wurden entfernt, die losen Buchblöcke liegen in neuen Pergament-Kassetten mit goldgeprägtem Rückentitel. Wüthrich III, 128 ff. Zweite Ausgabe. - Die Kupfertafeln zeigen u.a. Ansichten von Münster, Frankfurt/Main, Kopenhagen u. Paris, Karten von Dänemark u. Siebenbürgen sowie Belagerungen etc. - Insgesamt gutes Ex.

Merian,M.: Theatri Europaei Zehender Theil Das ist: Glaubwürdige Beschreibung Denckwürdiger Geschichten, so sich hie und da in Europa... von dem 1665-sten Jahr biß in Anno 1671. denck- und schreibwürdig vorgegangen... beschrieb. von W.J.Geiger. Bd. 10 (von 21). Ffm., J.Görlin u. J.Bauer für M.Merian Erben 1703. Fol. Mit Kupfertitel, 2 Tabellen, 1 dplblgr. Kupferkarte, 16 meist dplblgr. oder gefalt. gest. Ansichten u. Plänen u. 22 gest. Portraittafeln. 2 Bl., 982 S., 13 Bl., 620 S., 10 Bl. Lose Bogen. Einbände wurden entfernt, die losen Buchblöcke liegen in neuen Pergament-Kassetten mit goldgeprägtem Rückentitel. Wüthrich III, S. 136 ff. Zweite Ausgabe. - Die Tafeln mit Ansichten von London, Rochester, Ätna, Kreta u.a. - Enthält zusätzlich einegbunden das Kupfer "Prospect deß Eylands Shepey und der Vestung Shirenasse so von den Holländern erobert..." nach S. 6 (nicht im Tafelverzeichnis). - Insgesamt gutes Ex.

Oefele,A.F.: Rerum Boicarum scriptores nusquam antehac editi quibus vicinarum quoque gentium nec non Germaniae universae historiae ex monumentis genuinis historicis et diplomaticis plurimum illustrantur. 2 Bde. Augsburg, Veith 1763. Fol. Mit gest. Front. u. gest. Widmungstafeln v. G.S.Rösch. 8 Bl., 800 S., 86 Bl.; 4 Bl., 834 S., 62 Bl. Prgtbde. d. Zt. (Etw. best. u. berieb., tls. etw. fleckig). Dahlmann-Waitz, 112/802, s.a. NDB XIX, 426f. - Vom Münchener Historiker und Bibliothekar Andras Felix von Oefele kompilierte Quellensammlung zur Geschichte Bayerns. "Die "Scriptores rerum Boicarum" sollten erstmals sowohl Urkunden als auch erzählende Quellen aus ganz Bayern umfassen. Da dieses Unternehmen die Kräfte eines einzelnen bei weitem überstieg, stützte O. sich meist auf Abschriften unterschiedlicher Qualität aus bayer. Klöstern und Stiftern, aus dem Kreis seiner Korrespondenten und der "Oefelegesellschaft", aus der Hofbibliothek und aus eigenen Sammlungen." (NDB). - Tls. etw. gebräunt u. fleckig. Ehemaliges Bibliotheksex.

(Erlebach,P.H.).: Die Hochtröstliche Geschicht Des bittern Leidens und Sterbens unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi, Aus den 4. Evangelisten zusammen getragen, In VI. Actus abgetheilet und mit füglichen Arien und Liedern hie und da untermenget, Wie solche in der Hoch-Gräfl. Schwartzb. Hof-Capelle zu Rudolstadt die heil. Marter-Woche durch von Tage zu Tage pflegt musiciret zu werden. Rudolstadt, H.Urban 1707. Kl.8°. 75 S. Einf. läd. Kart. d. Zt. (Gebrauchssp). Vord. Innendeckel mit eingekl. masch. Zettel e. Nachfahren d. Verfassers. - Gebrauchssp.

Serafino, da Fermo.: Opuscula spiritualia. Ex italico idiomate in latinum translata. Köln, Anton Boetzer 1615. 12°. Mit gest. Titel. 698 S., 25 Bl. Prgt. d. Zt. mit hs. Rsch. (Schließbänder fehlen, etw. berieb. u. best., etw. gebräunt). USTC 2151432, CERL cnp01877336, Dizionario Biografico degli Italiani Vol. 1. - Erstmals 1570 aufgelegte Sammlung aszetischer Schriften des italienischen kath. Theologen, Dichters und Regularchorherren im Lateran, Serafino Aceti de'Porti (1496 - 1540), hier als Kölner, von Anton Boetzer gedruckter Ausgabe a.d. Jahr 1615. Die lateinische Übertragung besorgte Gaspare Placentino. USTC weist von dieser Ausgabe nur ein Exemplar auf, Worldcat zwei. - Durchgehend stärker gebräunt, tls. etw. fleckig. Ehemaliges Bibliotheksex.

Furtwängler,A.: Kleine Schriften. Hrsg. v. J.Sieveking u. L.Curtius. 2 Bde. Mchn., Beck 1912-13. Gr.8°. Mit zus. 50 Tafeln u. 204 Textillustr. V S., 1 Bl., 516 S.; 2 Bl., 3 Bl., 532 S., 3 Bl. Ohldrbde. (Etw. beschabt). Vollständige Sammlung der kleineren Arbeiten Adolf Furtwänglers, die sich neben archäologischen Bronzen vor allem der antiken Kleinkunst und da wiederum besonders Terrakotten, Vasen u. vor allem Gemmen widmen. - ╔Dabei: Böckh,A.╗ Tafeln der Inschriften zum zweiten Bande der Staatshaushaltung der Athener. Bln. 1817. Mit 10 dplblgr. Schrifttafeln, ohne den Text. - ╔150 woodcuts╗ selected from the Penny Magazine, London 1835. Unkompl. - Zus. 4 Bde.

EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden) Terrasse am Meer, 1899 Lithografie/Papier, 41 x 47 cm signiert E. Pelikan, datiert 1899SCHÄTZPREIS °€ 400 - 800 STARTPREIS °€ 400 Österreichisch-deutsche Malerin und Grafikerin. Emilie Mediz-Pelikan wurde 1861 in Vöcklabruck geboren. Sie studierte an der Wiener Akademie und folgte ihrem Lehrer Albert Zimmermann nach Salzburg und 1885 nach München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz (1868 – 1945), mit dem sie in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. In der Künstlerkolonie Dachau war sie mit Adolf Hölzel und Fritz von Uhde befreundet. 1889 und 1890 erfolgten jeweils Aufenthalte in Paris und in der belgischen Künstlerkolonie Knokke. 1898 war sie auf der ersten Kunstausstellung der Wiener Secession vertreten, 1901 bei der Internationalen Kunstausstellung in Dresden. 1903 hatte sie mit ihrem Mann zusammen eine Kollektivausstellung im Wiener Hagenbund. In der Dresdner königlichen Hofkunsthandlung Richter zeigte sie 1904 graphische Arbeiten, 1905 und 1906 stellte sie im Berliner Künstlerhaus aus. Erst um 1900 gelang ihr der künstlerische Durchbruch mit ihren Landschaftsbildern. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der damaligen DDR verschollen war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte sowie auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien, denen zahlreiche kleinere Ausstellungen in privaten Galerien in Wien, Linz und München folgten. Anerkennung erfuhr die Künstlerin zu Lebzeiten von zahlreichen prominenten Malerkollegen sowie vom Kunstkritiker Ludwig Hevesi. Gemeinsam mit Tina Blau, Herbert Boeckl, Marie Egner, Theodor von Hörmann, Franz Jaschke, Eugen Jettel, Ludwig Heinrich Jungnickel, Rudolf Junk, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Johann Victor Krämer, Heinrich Kühn, Carl Moll, Rudolf Quittner, Rudolf Ribarz, Emil Jakob Schindler, Max Suppantschitsch, Max Weiler, Olga Wisinger-Florian oder Alfred Zoff war sie eine Protagonistin der Impressionismus-Rezeption in Österreich. Unter dem Begriff des Stimmungsimpressionismus ging diese Stilrichtung in die österreichische Kunstgeschichte ein.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden) Frühling Lithografie/Papier, 49,7 x 39 cm SCHÄTZPREIS °€ 200 - 400 STARTPREIS °€ 200 Österreichisch-deutsche Malerin und Grafikerin. Emilie Mediz-Pelikan wurde 1861 in Vöcklabruck geboren. Sie studierte an der Wiener Akademie und folgte ihrem Lehrer Albert Zimmermann nach Salzburg und 1885 nach München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz (1868 – 1945), mit dem sie in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. In der Künstlerkolonie Dachau war sie mit Adolf Hölzel und Fritz von Uhde befreundet. 1889 und 1890 erfolgten jeweils Aufenthalte in Paris und in der belgischen Künstlerkolonie Knokke. 1898 war sie auf der ersten Kunstausstellung der Wiener Secession vertreten, 1901 bei der Internationalen Kunstausstellung in Dresden. 1903 hatte sie mit ihrem Mann zusammen eine Kollektivausstellung im Wiener Hagenbund. In der Dresdner königlichen Hofkunsthandlung Richter zeigte sie 1904 graphische Arbeiten, 1905 und 1906 stellte sie im Berliner Künstlerhaus aus. Erst um 1900 gelang ihr der künstlerische Durchbruch mit ihren Landschaftsbildern. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der damaligen DDR verschollen war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte sowie auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien, denen zahlreiche kleinere Ausstellungen in privaten Galerien in Wien, Linz und München folgten. Anerkennung erfuhr die Künstlerin zu Lebzeiten von zahlreichen prominenten Malerkollegen sowie vom Kunstkritiker Ludwig Hevesi. Gemeinsam mit Tina Blau, Herbert Boeckl, Marie Egner, Theodor von Hörmann, Franz Jaschke, Eugen Jettel, Ludwig Heinrich Jungnickel, Rudolf Junk, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Johann Victor Krämer, Heinrich Kühn, Carl Moll, Rudolf Quittner, Rudolf Ribarz, Emil Jakob Schindler, Max Suppantschitsch, Max Weiler, Olga Wisinger-Florian oder Alfred Zoff war sie eine Protagonistin der Impressionismus-Rezeption in Österreich. Unter dem Begriff des Stimmungsimpressionismus ging diese Stilrichtung in die österreichische Kunstgeschichte ein.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

FRITZ HERZMANOVSKY-ORLANDO* (Wien 1877 - 1954 Meran) Stehende Figur Holzschnitt/Papier, 13,2 x 6,5 cm beschriftet und betitelt Fritz von Herzmanovsky-Orlando, Stehende FigurSCHÄTZPREIS °€ 50 - 100 STARTPREIS °€ 50 Fritz von Herzmanovsky-Orlando absolvierte 1896–1903 ein Hochbaustudium an der Wiener Technischen Hochschule. Danach lernte er seinen lebenslangen Freund Alfred Kubin Alfred kennen und fand in München Anschluss an den Kreis der „Kosmiker“ um Karl Wolfskehl, Ludwig Klages und Alfred Schuler. Herzmanovsky-Orlando arbeitete 1904/05 als angestellter, danach als selbständiger Architekt. 1911/12 gab er wegen krankjheitsbedingt seinen Beruf auf. Da er von Haus aus finanziell unabhängig war, lebte er von da an als Privatier für die Kunst, zeichnete, sammelte, restaurierte und schrieb. Die Krankheit führte zu mehreren Kuren und Reisen in den Süden. Unter anderem kam er mit seiner Frau Carmen Maria Schulista 1913 an die nordöstliche Adria, 1914 nach Ägypten, Sizilien und Süditalien. 1916 übersiedelte er krankheitshalber nach Meran. Infolge der Optionsvereinbarung verileß er 1940; Rückzug nach zog er nach Malcesine. 1949 kehrte er nach Meran zurück. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er im Schloss Rametz. Herzmanovsky verbrachte viele Sommer in seiner Villa in Ebensee-Rindbach. Hier empfing er u. a. die Journalistin Anni Hartmann und seine Halbschwester Hedi Juer. Herzmanovsky-Orlando konnte zu Lebzeiten wenig veröffentlichen. Sein schriftstellerisches Werk wurde erst postum durch die von Friedrich Torberg initiierte, aber umstrittene, Gesamtausgabe bekannt. Herzmanovsky-Orlando phantasierte sich in seinen Werken in ein mystisches Traumland. Als Hauptfigur seines grotesk-phantastischen Romans Maskenspiel der Genien ließ er den italienischen Humanisten Cyriakus von Pizzicolli auftreten. Zusammen mit Fritz Keller erbaute er ein Haus in Wien, seine einzige bekannte Arbeit als Architekt.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

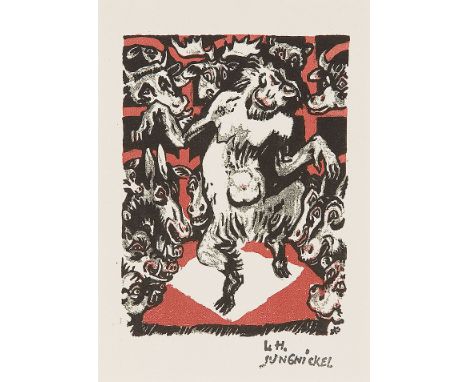

LUDWIG HEINRICH JUNGNICKEL* (Wunsiedel 1881 - 1965 Wien) Affenkönig Lithografie/Papier, 13,7 x 10,5 cm Signaturstempel L. H. Jungnickel, Probedruck der Illustration der Tierfabeln des klassischen Altertums (Viktor Fleischer, Verlag Anton Scholl, 1919)SCHÄTZPREIS °€ 200 - 300 STARTPREIS °€ 200 Jungnickel war der Sohn eines Tischlers. 1885 übersiedelte die Familie nach München, wo er die Kunstgewerbeschule besuchte. Der Archäologe Orazio Maruchi ermöglichte es ihm, in den Sammlungen des Vatikans Kopien von den dortigen Bildern anzufertigen. Deren Qualität war so gut, dass man ihm eine Ausbildung zum Kirchenmaler vorschlug. Zu diesem Zweck wurde Ludwig Heinrich Jungnickel Zögling im Kloster Tanzenberg bei Klagenfurt. 1899 zog er nach Wien und schrieb sich an der Wiener Akademie in der Allgemeinen Malerschule bei Christian Griepenkerl ein. Um 1900 war er für den Kölner Schokoladeproduzenten Ludwig Stollwerck mit Entwürfen für Stollwerck-Sammelbilder tätig. Nach der Rückkehr von einer Ungarnreise inskribierte er sich 1902 bei Alfred Roller an der Kunstgewerbeschule des k. k. Museums für Kunst und Industrie. 1905 ging Jungnickel nach München an die Akademie der bildenden Künste zu Professor Marr und kehrte 1906 an die Wiener Akademie der bildenden Künste (William Unger) zurück. Der Durchbruch gelang ihm durch die Veröffentlichung von Bildern in Schablonenspritztechnik, die er nach der Kunstzeitschrift The Studio erfunden hatte. 1906 stellte er an der Wiener Secession aus, wurde aber nie Mitglied. Mitarbeiter der Wiener Werkstätte. Sein wohl bedeutendstes Werk für die WW waren Entwürfe eines Tierfrieses für ein Kinderzimmer im Palais Stoclet, Brüssel. In der Kunstschau Wien 1908 stellte Jungnickel erste Farbholzschnitte aus, denen 1909 eine Serie von Farbholzschnitten von Tieren aus dem Tiergarten Schönbrunn folgte. Bei der Internationalen Kunstausstellung 1911 in Rom erhielt er den Grafikerpreis, in Amsterdam die goldene Medaille. In Leipzig wurde ihm 1914 die Staatsmedaille der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Grafik Bugra verliehen und 1915 in San Francisco die Silber- und Bronzemedaille der Internationalen Ausstellung. 1911 erhielt Ludwig Heinrich Jungnickel die Professur an der Fachklasse für Graphische Kunst in Frankfurt. Im gleichen Jahr präsentierte er Farbholzschnitte mit Ansichten von Frankfurt. 1912 kehrte er nach Wien zurück und beschäftigte sich mit Tapetenentwürfen, Exlibris und Tierholzschnitten. Studienreisen führten Jungnickel 1912 nach Bosnien und in die Herzegowina und 1914 nach Ungarn. Während des Weltkriegs wechselte Jungnickel von den grafischen Arbeiten verstärkt zu Zeichnungen mit Kohle, Kreide und Bleistift. Ende 1915 leistete er ein halbes Jahr lang Militärdienst für Deutschland in der Etappe. 1917 fertigte er eine Mappe mit sechs Farbholzschnitten Tiere der Fabel, die später um 24 Farblithografien zur Illustration der Äsopschen Tierfabeln des klassischen Altertums erweitert wurden und 1919 beim Verlag Schroll in gebundener Form erschienen. 1918 erhielt Ludwig Heinrich Jungnickel die österreichische Staatsbürgerschaft. Das Italienische Skizzenbuch mit 40 Lithografien erschien 1921 und 1922 im Haybach-Verlag Wien L. H. Jungnickel – Studien aus der Spanischen Hofreitschule. In den 1920er Jahren unternahm er zahlreiche Reisen, die ihn nach Deutschland, Holland, Italien und Jugoslawien führten. In Italien und Jugoslawien entstanden vor allem Bilder von Küstenlandschaften. Offenbar war Jungnickel auch Schüler am Bauhaus in Weimar; die 1919 veröffentlichte Jahresmappe der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien „Studierende des Bauhauses“ enthält seine Lithografie Reitschule. Ab 1924 war Ludwig Heinrich Jungnickel Mitglied des Wiener Künstlerhauses, wo er sich an Ausstellungen beteiligte. 1930 erhielt er den Österreichischen Staatspreis für bildende Kunst und die Goldene Ehrenmedaille der Genossenschaft der bildenden Künstler Wien, 1937 den Großen Österreichische Staatspreis für bildende Kunst; 1937 Teilnahme an der Großen Deutschen Kunstausstellung 1937 in München mit der Zeichnung Dalmatinischer Esel. Da der Präsident des Wiener Künstlerhauses seinen Ariernachweis nicht an die Behörden weitergab und man ihn vermutlich wegen Kontakten zu Juden denunziert hatte, emigrierte Jungnickel nach Opatija. Unterdessen wurde seine Wohnung von der Gestapo geräumt und 1945 sein Atelier bei einem Luftangriff zerstört. Jungnickel wurde in Abwesenheit wegen „staatsfeindlicher Betätigung“ verurteilt. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

FRIEDRICH ADUATZ* (Pula 1907 - 1994 Voitsberg) Konvolut aus 2 Zeichnungen von Friedrich Aduatz 268-1 | Ebendorf, 1938Tusche/Papier, 28,5 x 35,5 cmsigniert Aduatz, datiert 1938, beschriftet und datiert Ebendorf (1938), verso Tuschezeichnung "Seelandschaft"268-2 | Abstrakte KompositionTusche/Papier, 20,5 x 29,7 cmmonogrammiert AdSCHÄTZPREIS °€ 300 - 500 STARTPREIS °€ 300 Aduatz wuchs in Pula, Istrien, als Sohn eines k.u.k.-Polizisten auf. Die mediterrane Atmosphäre beeinflusste seinen künstlerischen Stil, da er eine italienische Schule besuchte und von den Bootsmalern im Hafen von Pula inspiriert wurde. Im Alter von 15 Jahren zog Aduatz nach Graz, um dort zu studieren, als Lehrer zu arbeiten und Kunstunterricht bei Wilhelm Thöny zu nehmen. 1934 wurde er Mitglied der Grazer Sezession und des Wiener Hagenbundes und stellte regelmäßig in beiden Städten aus. Der Hagenbund wurde jedoch 1938 aufgelöst, und Aduatz erhielt Ausstellungsverbot für seine als „entartet" bezeichnete Kunst. Er wurde 1939 zur deutschen Wehrmacht eingezogen und lebte mit seiner Frau in Voitsberg in der Steiermark. Während des Krieges war Aduatz in Italien, der Tschechischen Republik und Slowenien stationiert. Nach dem Krieg stellte er seine Kunst wieder öffentlich aus und nahm an Ausstellungen in der Wiener Secession, in Graz, Italien, Deutschland und Südamerika teil.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

EMILIE MEDIZ-PELIKAN (Vöcklabruck 1861 - 1908 Dresden) Blick ins Tal, 1905 Lithografie/Papier, 49 x 80 cm datiert Mai 1905, beschriftet erster ProbedruckSCHÄTZPREIS °€ 400 - 800 STARTPREIS °€ 400 Österreichisch-deutsche Malerin und Grafikerin. Emilie Mediz-Pelikan wurde 1861 in Vöcklabruck geboren. Sie studierte an der Wiener Akademie und folgte ihrem Lehrer Albert Zimmermann nach Salzburg und 1885 nach München. 1891 heiratete sie den Maler und Grafiker Karl Mediz (1868 – 1945), mit dem sie in Wien und ab 1894 in Dresden lebte. Sie stand in Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und unternahm Studienreisen nach Paris, Belgien, Ungarn und Italien. In der Künstlerkolonie Dachau war sie mit Adolf Hölzel und Fritz von Uhde befreundet. 1889 und 1890 erfolgten jeweils Aufenthalte in Paris und in der belgischen Künstlerkolonie Knokke. 1898 war sie auf der ersten Kunstausstellung der Wiener Secession vertreten, 1901 bei der Internationalen Kunstausstellung in Dresden. 1903 hatte sie mit ihrem Mann zusammen eine Kollektivausstellung im Wiener Hagenbund. In der Dresdner königlichen Hofkunsthandlung Richter zeigte sie 1904 graphische Arbeiten, 1905 und 1906 stellte sie im Berliner Künstlerhaus aus. Erst um 1900 gelang ihr der künstlerische Durchbruch mit ihren Landschaftsbildern. Da der Nachlass der 1908 in Dresden frühzeitig verstorbenen Künstlerin bis in die 1980er Jahre in der damaligen DDR verschollen war, kam es erst relativ spät zur Neuentdeckung und Wiederbewertung der Künstlerin sowohl in der österreichischen Kunstgeschichte sowie auch am Kunstmarkt. 1986 kam es zu ersten großen Ausstellungen im Oberösterreichischen Landesmuseum und in der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien, denen zahlreiche kleinere Ausstellungen in privaten Galerien in Wien, Linz und München folgten. Anerkennung erfuhr die Künstlerin zu Lebzeiten von zahlreichen prominenten Malerkollegen sowie vom Kunstkritiker Ludwig Hevesi. Gemeinsam mit Tina Blau, Herbert Boeckl, Marie Egner, Theodor von Hörmann, Franz Jaschke, Eugen Jettel, Ludwig Heinrich Jungnickel, Rudolf Junk, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Johann Victor Krämer, Heinrich Kühn, Carl Moll, Rudolf Quittner, Rudolf Ribarz, Emil Jakob Schindler, Max Suppantschitsch, Max Weiler, Olga Wisinger-Florian oder Alfred Zoff war sie eine Protagonistin der Impressionismus-Rezeption in Österreich. Unter dem Begriff des Stimmungsimpressionismus ging diese Stilrichtung in die österreichische Kunstgeschichte ein.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf für eine Kommode/Schrank Bleistift und Tusche/Papier, 21,2 x 15 cm monogrammiert JH, verso beschriftet Kommode in stark gemustertem Holz, Stempel Atelier Ob. Baur. Prof Arch. Dr. h.c. Josef HoffmannSCHÄTZPREIS °€ 1000 - 2000 STARTPREIS °€ 1000 Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Die Wiener Secession wurde am 3. April 1897 von Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Max Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel, Anton Nowak und anderen Künstlern als Abspaltung (Secession) vom Wiener Künstlerhaus gegründet, da die Künstler den am Künstlerhaus vorherrschenden Konservatismus und am Historismus orientierten Kunstbegriff ablehnten. Vorbild war die Münchner Secession. 1898 wurde das Ausstellungshaus nach Entwürfen des Otto-Wagner-Schülers Joseph Maria Olbrich erbaut. Das Motto „Der Zeit ihre Kunst - der Kunst ihre Freiheit" stammt von Ludwig Hevesi. In der Vorhalle befanden sich vergoldete Stuckreliefs von Adolf Böhm. An der Rückseite des Gebäudes war anfänglich Fries von Kolo Moser („Kranzträgerinnen") angebracht. Die Secession machte auch die französischen Impressionisten erstmals dem Wiener Publium zugänglich: Die Schau "Entwicklung des Impressionismus in Malerei und Plastik" stellte 1903 erstmals Werke von Paul Cézanne in Österreich aus; hier gezeigte Werke von Claude Monet und Vincent van Gogh gelangten in die Moderne Galerie (heute Österreichische Galerie Belvedere). Berühmt wurde die 14. Ausstellung der Secession 1902, die Ludwig van Beethoven gewidmet war („Beethovenausstellung“). Das Arrangement der Ausstellung stammte von Josef Hoffmann. Im Zentrum stand die Beethovenstatue von Max Klinger. Gustav Klimt führte den Beethovenfries als Wandgemälde aus, seit 1975 im Besitz der Republik Österreich. 1939 wurde die Wiener Secession als eigenständige Institution aufgelöst und in das Künstlerhaus übernommen. Die Josef Hoffmann überstand die NS-Zeit trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Das Secessionsgebäude wurde 1945 durch Bomben, Brandstiftung (Deutsche Wehrmacht) und Plünderung schwer beschädigt. Im Herbst wurde die Secession geu gegründet. Bald wurde mit dem Wiederaufbau begonnen. Das Innere wurde nach Plänen von Josef Hoffmann neu gestaltet. Schon 1946 wurde der Ausstellungsbetrieb provisorisch wiederaufgenommen. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, Stefan Rath, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf für zwei Trinkgläser Bleistift und Tusche/Papier, 15,6 x 23 cmmonogrammiert JH, verso beschriftet N. 33, gestempelt Atelier Ob. Baur. Prof Arch. Dr. h.c. Josef HoffmannSCHÄTZPREIS °€ 500 - 1000STARTPREIS °€ 500Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Die Wiener Secession wurde am 3. April 1897 von Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Max Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel, Anton Nowak und anderen Künstlern als Abspaltung (Secession) vom Wiener Künstlerhaus gegründet, da die Künstler den am Künstlerhaus vorherrschenden Konservatismus und am Historismus orientierten Kunstbegriff ablehnten. Vorbild war die Münchner Secession. 1898 wurde das Ausstellungshaus nach Entwürfen des Otto-Wagner-Schülers Joseph Maria Olbrich erbaut. Das Motto „Der Zeit ihre Kunst - der Kunst ihre Freiheit" stammt von Ludwig Hevesi. In der Vorhalle befanden sich vergoldete Stuckreliefs von Adolf Böhm. An der Rückseite des Gebäudes war anfänglich Fries von Kolo Moser („Kranzträgerinnen") angebracht. Die Secession machte auch die französischen Impressionisten erstmals dem Wiener Publium zugänglich: Die Schau "Entwicklung des Impressionismus in Malerei und Plastik" stellte 1903 erstmals Werke von Paul Cézanne in Österreich aus; hier gezeigte Werke von Claude Monet und Vincent van Gogh gelangten in die Moderne Galerie (heute Österreichische Galerie Belvedere). Berühmt wurde die 14. Ausstellung der Secession 1902, die Ludwig van Beethoven gewidmet war („Beethovenausstellung“). Das Arrangement der Ausstellung stammte von Josef Hoffmann. Im Zentrum stand die Beethovenstatue von Max Klinger. Gustav Klimt führte den Beethovenfries als Wandgemälde aus, seit 1975 im Besitz der Republik Österreich. 1939 wurde die Wiener Secession als eigenständige Institution aufgelöst und in das Künstlerhaus übernommen. Die Josef Hoffmann überstand die NS-Zeit trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Das Secessionsgebäude wurde 1945 durch Bomben, Brandstiftung (Deutsche Wehrmacht) und Plünderung schwer beschädigt. Im Herbst wurde die Secession geu gegründet. Bald wurde mit dem Wiederaufbau begonnen. Das Innere wurde nach Plänen von Josef Hoffmann neu gestaltet. Schon 1946 wurde der Ausstellungsbetrieb provisorisch wiederaufgenommen. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, Stefan Rath, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Dekorentwurf Mischtechnik/Papier, 41,9 x 29,6 cm monogrammiert JH, verso gestempelt Prof. Josef Hoffmann Wien III. Salesianergasse 33SCHÄTZPREIS °€ 1000 - 2000 STARTPREIS °€ 1000 Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Die Wiener Secession wurde am 3. April 1897 von Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Max Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel, Anton Nowak und anderen Künstlern als Abspaltung (Secession) vom Wiener Künstlerhaus gegründet, da die Künstler den am Künstlerhaus vorherrschenden Konservatismus und am Historismus orientierten Kunstbegriff ablehnten. Vorbild war die Münchner Secession. 1898 wurde das Ausstellungshaus nach Entwürfen des Otto-Wagner-Schülers Joseph Maria Olbrich erbaut. Das Motto „Der Zeit ihre Kunst - der Kunst ihre Freiheit" stammt von Ludwig Hevesi. In der Vorhalle befanden sich vergoldete Stuckreliefs von Adolf Böhm. An der Rückseite des Gebäudes war anfänglich Fries von Kolo Moser („Kranzträgerinnen") angebracht. Die Secession machte auch die französischen Impressionisten erstmals dem Wiener Publium zugänglich: Die Schau "Entwicklung des Impressionismus in Malerei und Plastik" stellte 1903 erstmals Werke von Paul Cézanne in Österreich aus; hier gezeigte Werke von Claude Monet und Vincent van Gogh gelangten in die Moderne Galerie (heute Österreichische Galerie Belvedere). Berühmt wurde die 14. Ausstellung der Secession 1902, die Ludwig van Beethoven gewidmet war („Beethovenausstellung“). Das Arrangement der Ausstellung stammte von Josef Hoffmann. Im Zentrum stand die Beethovenstatue von Max Klinger. Gustav Klimt führte den Beethovenfries als Wandgemälde aus, seit 1975 im Besitz der Republik Österreich. 1939 wurde die Wiener Secession als eigenständige Institution aufgelöst und in das Künstlerhaus übernommen. Die Josef Hoffmann überstand die NS-Zeit trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Das Secessionsgebäude wurde 1945 durch Bomben, Brandstiftung (Deutsche Wehrmacht) und Plünderung schwer beschädigt. Im Herbst wurde die Secession geu gegründet. Bald wurde mit dem Wiederaufbau begonnen. Das Innere wurde nach Plänen von Josef Hoffmann neu gestaltet. Schon 1946 wurde der Ausstellungsbetrieb provisorisch wiederaufgenommen. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, Stefan Rath, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf für einen Kerzenständer, 1944 Tusche und Bleistift/Papier, 29,9 x 20,9 cm monogrammiert JH, datiert 44, gestempelt Atelier Ob. Baur. Prof Arch. Dr. h.c. Josef Hoffmann und nummeriert 9, abgebildet im Ausstellungskatalog Josef Hoffmann 1870-1956. Fortschritt durch Schönheit, MAK, Wien 2021, S. 386SCHÄTZPREIS °€ 500 - 1000 STARTPREIS °€ 500 Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Die Wiener Secession wurde am 3. April 1897 von Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Max Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel, Anton Nowak und anderen Künstlern als Abspaltung (Secession) vom Wiener Künstlerhaus gegründet, da die Künstler den am Künstlerhaus vorherrschenden Konservatismus und am Historismus orientierten Kunstbegriff ablehnten. Vorbild war die Münchner Secession. 1898 wurde das Ausstellungshaus nach Entwürfen des Otto-Wagner-Schülers Joseph Maria Olbrich erbaut. Das Motto „Der Zeit ihre Kunst - der Kunst ihre Freiheit" stammt von Ludwig Hevesi. In der Vorhalle befanden sich vergoldete Stuckreliefs von Adolf Böhm. An der Rückseite des Gebäudes war anfänglich Fries von Kolo Moser („Kranzträgerinnen") angebracht. Die Secession machte auch die französischen Impressionisten erstmals dem Wiener Publium zugänglich: Die Schau "Entwicklung des Impressionismus in Malerei und Plastik" stellte 1903 erstmals Werke von Paul Cézanne in Österreich aus; hier gezeigte Werke von Claude Monet und Vincent van Gogh gelangten in die Moderne Galerie (heute Österreichische Galerie Belvedere). Berühmt wurde die 14. Ausstellung der Secession 1902, die Ludwig van Beethoven gewidmet war („Beethovenausstellung“). Das Arrangement der Ausstellung stammte von Josef Hoffmann. Im Zentrum stand die Beethovenstatue von Max Klinger. Gustav Klimt führte den Beethovenfries als Wandgemälde aus, seit 1975 im Besitz der Republik Österreich. 1939 wurde die Wiener Secession als eigenständige Institution aufgelöst und in das Künstlerhaus übernommen. Die Josef Hoffmann überstand die NS-Zeit trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Das Secessionsgebäude wurde 1945 durch Bomben, Brandstiftung (Deutsche Wehrmacht) und Plünderung schwer beschädigt. Im Herbst wurde die Secession geu gegründet. Bald wurde mit dem Wiederaufbau begonnen. Das Innere wurde nach Plänen von Josef Hoffmann neu gestaltet. Schon 1946 wurde der Ausstellungsbetrieb provisorisch wiederaufgenommen. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, Stefan Rath, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf für eine Vase mit Blättern Bleistift/Papier, 20,9 x 17,2 cm monogrammiert JHSCHÄTZPREIS °€ 300 - 600 STARTPREIS °€ 300 Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Die Wiener Secession wurde am 3. April 1897 von Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Max Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel, Anton Nowak und anderen Künstlern als Abspaltung (Secession) vom Wiener Künstlerhaus gegründet, da die Künstler den am Künstlerhaus vorherrschenden Konservatismus und am Historismus orientierten Kunstbegriff ablehnten. Vorbild war die Münchner Secession. 1898 wurde das Ausstellungshaus nach Entwürfen des Otto-Wagner-Schülers Joseph Maria Olbrich erbaut. Das Motto „Der Zeit ihre Kunst - der Kunst ihre Freiheit" stammt von Ludwig Hevesi. In der Vorhalle befanden sich vergoldete Stuckreliefs von Adolf Böhm. An der Rückseite des Gebäudes war anfänglich Fries von Kolo Moser („Kranzträgerinnen") angebracht. Die Secession machte auch die französischen Impressionisten erstmals dem Wiener Publium zugänglich: Die Schau "Entwicklung des Impressionismus in Malerei und Plastik" stellte 1903 erstmals Werke von Paul Cézanne in Österreich aus; hier gezeigte Werke von Claude Monet und Vincent van Gogh gelangten in die Moderne Galerie (heute Österreichische Galerie Belvedere). Berühmt wurde die 14. Ausstellung der Secession 1902, die Ludwig van Beethoven gewidmet war („Beethovenausstellung“). Das Arrangement der Ausstellung stammte von Josef Hoffmann. Im Zentrum stand die Beethovenstatue von Max Klinger. Gustav Klimt führte den Beethovenfries als Wandgemälde aus, seit 1975 im Besitz der Republik Österreich. 1939 wurde die Wiener Secession als eigenständige Institution aufgelöst und in das Künstlerhaus übernommen. Die Josef Hoffmann überstand die NS-Zeit trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Das Secessionsgebäude wurde 1945 durch Bomben, Brandstiftung (Deutsche Wehrmacht) und Plünderung schwer beschädigt. Im Herbst wurde die Secession geu gegründet. Bald wurde mit dem Wiederaufbau begonnen. Das Innere wurde nach Plänen von Josef Hoffmann neu gestaltet. Schon 1946 wurde der Ausstellungsbetrieb provisorisch wiederaufgenommen. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, Stefan Rath, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

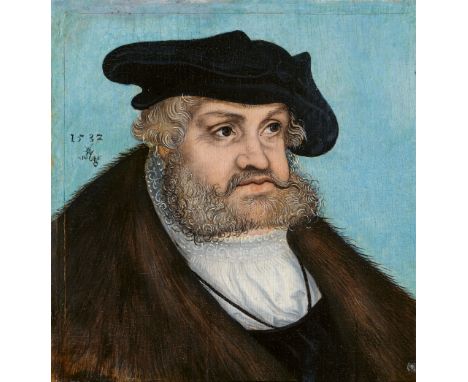

Lutherbibel Sammlung von 7 Drucken einzelner Prophetenbücher, übersetzt von Martin Luther. Aus den Jahren 1526-1546. - Nahezu vollständige Sammlung der einzeln gedruckten Prophetenübersetzungen zu Luthers Lebzeiten - Luthers Reaktion gegen die konkurrierenden Prophetenübersetzungen der Wiedertäufer Ludwig Hätzer und Hans Denck. - Von den sechs Übersetzungen einzelner Propheten, die Luther bis zu seiner 1532 erschienenen vollständigen Propheten-Ausgabe (Die Propheten alle Deudsch ) in Einzeldrucken veröffentlicht hatte, sind hier fünf enthalten, es fehlt lediglich die 1528 erschienene Jesaja-Übersetzung. Zusätzlich enthält die Sammlung noch zwei später übersetzte Kapitel aus Jesaja und Daniel, die wiederum zunächst einzeln erschienen. 'Vom Frühjahr 1524 bis zum Sommer 1526 hielt Luther Vorlesungen über die kleinen Propheten, bereitete sich so auf deren Übersetzung vor und veröffentlichte bis 1528 Jona, Habakuk und Sacharja in Einzelausgaben, deutsch, mit umfangreichen Auslegungen. Die schon im Februar 1527 begonnene Arbeit am Propheten Jesaia wurde bald durch eine lange Krankheit unterbrochen, dann erschwert durch die seuchenbedinge Verlegung der Universität Wittenberg nach Jena .. Da eine Gesamtausgabe der Propheten in weitere Ferne rückte, entschloß Luther sich, die einzelnen Bücher gesondert zu publizieren' (Reinitzer S. 149). I: Der Prophet Jona . Mit Titelholzschnitt. Wittenberg, M. Lotter 1526. Neuer Pappband in Schuber. 19,5 : 15 cm. 46 nn. Bll. - Benzing 2269. - VD 16, B 3914. - Zweiter Druck aus dem Jahr der Erstausgabe. Die erste Propheten-Übertragung Luthers. II: Der Prophet Habacuc . Mit Titelholzschnitt. Wittenberg, M. Lotter 1526. Neuer Halblederband in Schuber. 21 : 15 cm. 56 nn. Bll. - Zweiter Druck aus dem Jahr der Erstausgabe. - Benzing 2295. - VD 16, B 3967. - Titel mit Besitzvermerk 'J. Lock, Pastor Hafniensis', das ist der für seine großartige Bibelsammlung bekannte Pastor Josias Lorck (1723-1785) aus Flensburg, dessen Bibliothek von über 5000 Bänden 1784 von Herzog Karl Eugen für die öffentliche Bibliothek in Stuttgart, die heutige Württembergische Landesbibliothek, angekauft wurde. - Mit zeitgenöss. Marginalien und Anstreichungen in Rot, Titel mit hinterl. Randläsuren sowie weiteren alten Besitzervermerken (tls. durchgestr.), verso mit Stempel der Bibl. Wireniana Solåkraensis. III: Der Prophet SacharJa . Mit Titelholzschnitt. Wittenberg, M. Lotter 1528. Neuer Lederband über Holzdeckeln mit Messingschließen. 20,5 : 15 cm. 132 (st. 133) nn. Bll.; ohne Bl. Kk1 (durch Kopie ersetzt). - Erste Ausgabe. - Benzing 2471. - VD 16, B 3991. IV: Der Prophet Daniel Deudsch . Mit Holzschnitt-Titelbordüre von G. Lemberger und 3 ganzseitigen Textholzschnitten (1 wdh.) der Cranach-Schule. Wittenberg, H. Lufft 1530. Neuer Pergamentband unter Verwendung einer alten Handschrift. 20 : 14 cm. 44 nn. Bll. - Erste Ausgabe. - Die Holzschnitte zeigen den Traum Nebukadnezars (wdh., ausführl. beschrieben bei Nagler) und eine Karte der Alten Welt (Europa, Asien und Afrika). - Titel und letztes Bl. mit altem Namenseintrag, 1 Textbl. im Unterrand mit Notiz in Kugelschreiber. Seitensteg knapp beschnitten. VD 16, B 3828. - Reinitzer 88. - Dodgson II, 361, 26. - Luther, Titeleinfass. 34. V: Das XXXVIII und XXXXIX Capitel Hesechiel vom Gog . Mit Holzschnitt-Titelbordüre der Cranach-Schule. Wittenberg, N. Schirlentz 1530. Neuer Pergamentband. 19 : 15 cm. 8 nn. Bll. - Erste Ausgabe. - Benzing 2777. - VD 16, B 3813. - Reinitzer 89. VI: Das LIII. Capitel des Propheten Jesaia . Mit Holzschnitt-Titelbordüre der Cranach-Schule. Wittenberg, N. Schirlentz 1539. Neuer Pergamentband unter Verwendung alten Materials. 19 : 14,5 cm. 38 nn. Bll. (d. l. w.) - Erste Ausgabe. - Benzing 2989. - VD 16, L 4989. - Luther, Titeleinfass. 25. VII: Das zwelffte Capitel Danielis . Mit blattgroßem Holzschnitt (Hure Babylon) der Cranach-Werkstatt auf Titel verso. Wittenberg, H. Lufft 1546. Neuer Pappband. 19,5 : 14 cm. 31 (st. 32) nn. Bll., fehlt das letzte Textbl. H3. - Erste Ausgabe. - Benzing 3538. - VD 16, L 7598. EINBAND: Neue Einbände. 4to. - Collection of the separat printed Luther translations of the Prophets during Luther's lifetime forming his reaction against the competing translations by the Anabaptists Ludwig Hätzer and Hans Denck. Containing 7 single prints from the years 1526-46. With woodcut titleborders and few fullpage woodcuts in text. Mod. bindings. - 2 works (nos. 3 and 7) lacking 1 leaf each. 3 prints (1, 2, 4) differently stained, few with marginalia and old ownership inscriptions, no. 4 cropped close; each title with small collector's stamp on verso. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.

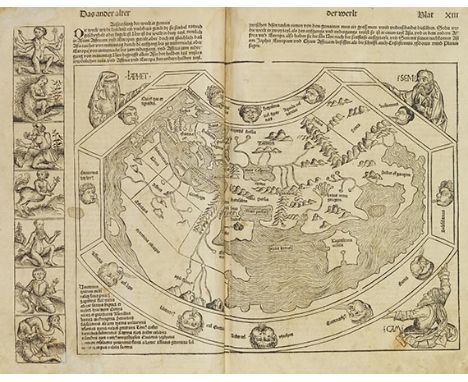

Hartmann Schedel Buch der Chroniken und Geschichten. Nürnberg, Anton Koberger, 23. Dez. 1493. - Erste deutsche Ausgabe der berühmten Weltchronik. Das größte Buchunternehmen der Zeit. Unter den prachtvollen Abbildungen sind die zahlreichen Städteansichten von besonderem Interesse, da sich hier, neben bloßen Phantasieansichten, die ersten authentischen Ansichten deutscher Städte finden. Kulturgeschichtlich bedeutend sind die Berichte und Darstellungen aus der zeitgenössischen Geschichte (Bauernunruhen, Judenverfolgung, die Seefahrten Martin Behaims und seine Entdeckung der Azoren etc.), ferner die geographischen Beiträge Hieronymus Münzers. EINBAND: Restaurierter Holzdeckelband unter Verwendung des alten blindgeprägten Schweinslederbezugs mit 2 Messingschließen. Folio. 42,5 : 30 cm. - ILLUSTRATION: Mit 2 doppelblattgroßen Holzschnittkarten und zahlreichen Textholzschnitten (tlw. wdh.) von M. Wohlgemuth und W. Pleydenwurff. - KOLLATION: 10 nn., 226 (st. 286) num., 1 nn. Bl. LITERATUR: Hain 14510. - GW M40796. - Goff S 309. - BMC II, 437. - BSB S-197. - Schramm XVIII, S. 9. - Rücker S. 143. - First German edition. With 2 woodcut maps and numerous woodcut illustrations depicting portraits, views etc. Restored blindstamped pigskin over wooden boards with 2 brass clasps. - Incomplete and restored copy, lacking 60 leaves in different places (each replaced by facsimile), slight staining, some backed marginal defects (mostly at beginning and end), title with large spot torn off (mended). Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.

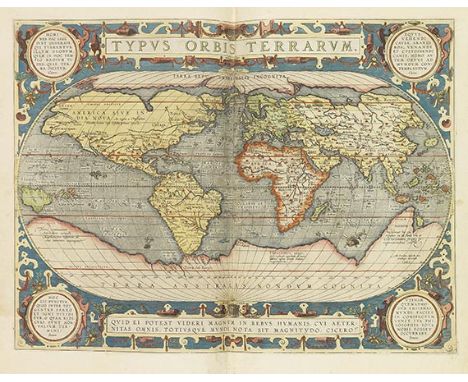

Abraham Ortelius Theatrum orbis terrarum. - Parergon, sive veteris geograp(h)iae aliquot tabulae. - Nomenclator Ptolemaicus. - Zusammen 3 Teile in 1 Band. Antwerpen, Offizin Plantin 1595. - Schönes altkoloriertes Exemplar des berühmten Atlas - Letzte noch zu Lebzeiten Ortelius' erschienene lateinische Ausgabe - Vollständig mit den beiden Anhängen Parergon und Nomenclator sowie allen Karten. - 'The unique position held by Ortelius' Theatrum in the history of cartography is to be attributed primarily to its qualification as 'the world's first regularly produced atlas' .. Shape and contents set the standards for later atlases' (Cornelis Koeman) Eines von nur 500 Exemplaren. Druckvermerk und -jahr finden sich auf dem Titel des Nomenclators . - Vollständiges Exemplar mit 115 Karten im Theatrum sowie den 32 historischen Karten des Parergon . Darunter die Weltkarte in Oval, Kontinentkarten von Europa, Afrika, Asien und Amerika, Karte des Pazifik und des Nordmeeres, zahlreichen Teilkarten sowie die historischen Karten des Parergon. - Ortelius' kartographischer Meilenstein gilt als der erste eigentliche moderne Atlas, da Inhalt und Aussehen der Karten erstmals einem roten Faden folgten. Ein einheitliches Kartenbild, eine sinnvolle Anordnung der Karten nach Gebieten und ein auch für Laien verständlicher Text sorgten für die große Verbreitung des Atlas. 'The characteristic feature of the Theatrum is, that it consists of two elements, forming part of a unitary whole: text and maps. This concept for a 'Theatre of the world' was followed through the 17th century. Before Ortelius no one had done this' (Koeman). EINBAND: Neu aufgebunden in einem genarbten Lederband der Zeit mit goldgeprägtem Rückentitel. 46 : 31 cm. - ILLUSTRATION: Mit koloriertem Kupfertitel, koloriertem Holzschnitt-Titel für Parergon , koloriertem gestochenen Porträt und zusammen 147 doppelblattgroßen Kupferkarten in Altkolorit. - KOLLATION: 10 Bll.; 3 Bll.; 1 Bl., 30 S., 3 Bll. - PROVENIENZ: Norddeutsche Privatsammlung. LITERATUR: Koeman Ort 29. - Van der Krogt 31:051. - Phillips/Le Gear 400. - A beautiful copy, 1 of 500 copies from the last Latin edition that was published during Ortelius' lifetime. Complete copy with all three parts 'Theatrum', 'Parergon' and 'Nomenclator'. With engr. title, engr. portrait, woodcut title (Parergon) and 147 doublepage engr. maps, all in decorative contemporary coloring. Bound to style in contemp. calf with gilt title on spine. - Maps mounted on new guards, endpapers renewed. Slightly stained, first and last quire somewhat tanned, the first 5 leaves (incl. engr. title) remargined at the bottom, ca. 15 maps with waterstain to lower margin, ca. 12 maps somewhat tanned,ca. 5 maps with small restorations, world map and map of Europe with restored tear in bottom of centrefold, plate 'Daphne' substituted from another copy. Overall clean and well-preserved. - From a North German private collection. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.

Alfred Kubin 2 eigenhändige Briefe, 1 eigenhändige Postkarte und 1 Postkarte mit eigenhändiger Anmerkung. München, Zwickledt, Neuern und Tusset (Böhmen), 28. April 1929 bis 23. August 1940 (Poststempel). - Schreiben an den Kunstmaler Reinhold 'Peter' Koeppel, mit dem Alfred Kubin eine jahrzehntelange Freundschaft und ein künstlerischer Austausch verband. Mit dem in dem bayrischen Bergdorf Waldhäuser lebenden und arbeitenden Künstlereehepaar Hanne und Reinhold Koeppel pflegte Kubin eine über 30 Jahre umfassende Briefkorrespondenz (Die wilde Rast - Alfred Kubin in Waldhäuser. Briefe an Reinhold und Hanne Koeppel , bearb. und eingeleitet von W. Boll, München 1972). Über Reisen, Arbeiten und Ausstellungen. - München, 28. April 1929: 'Ich bin seit etlichen Tagen in München. - Ich komme über das Gefühl einem Marionettenleben hier in der Stadt beizuwohnen gar nicht mehr hinweg - aber ich fand dennoch gewisse Zerstreuung .. obschon keinen einzigen Tiefergehenden Seeleneindruck diesmal. - Vielleicht liegt es auch an uns dem immer allzeitiger Wandelnden - Käuflich ist schon gar nichts mehr los hier aber das darf man München nicht in die Schuhe schieben. - denn die Stadt ist ja noch immer weit symphatischer als Berlin z. Bsp. - wo ich die vor 4 Tagen eröffnete Ausstellung (bei Wertheimer) habe - sie dauert etwa 3 Wochen und ich zeigte außer der kompletten Bibel (20 kolorirte Tafeln!) meine neue Folge „Ali der Schimmelhengst, Schicksale eines Tatarenpferdes - 13 Tuschpinsel und Federarbeiten, - dann sind noch 40 Einzelblätter da.' - Zwickledt, 24. Juli 1929: 'Ich war seit unserm Abschied von W. ziemlich tätig und befestigte allerhand erworbene „Kunstfertigkeiten“. D. h. - ganz so wie ich’s will wird es nicht aber ich spüre daß ich noch im Aufbruch stehe - nun bin ich schon über 3 Wochen allein - Hedwig wird am Samstag eintreffen wohl körperlich ausgeruht, trainiert, erfrischt - jedoch das Rheuma ist sie nicht losgeworden - leider, leider! Meine Wertheimausstellung war pekunioes ein Mißerfolg - ich verkaufte nur 3 Arbeiten, rechnete mindestens 6-7 die Besprechungen fielen I.klassig aus - Jetzt habe ich einige kleinere Aufträge, man muß ja schließlich im Hinblick auf andere Künstler froh sein wenn es überhaupt geht.' - KOLLATION: 6 1/2 engbeschriebene Seiten. 29 : 22 cm, Postkarten: ca. 10,5 : 15 cm. - 2 autograph letters signed, 1 autograph postcard signed, 1 postcard with authograph annotation signed. All addressed to Reinhold 'Peter' Koeppel, an artist with whom (and whose wife Hanne) Kubin had a friendship and correspondence that lasted for decades. About work, exhibitions and travels. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.