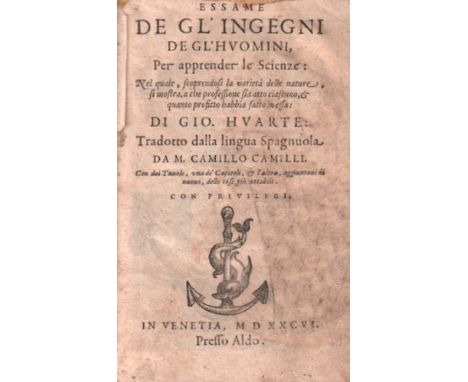

Huarte (de San Juan), Juan. Essame de gl'Ingegni de gl’hvomini, per apprender le Scienze. Nel quale, scoprendosi la varietà delle nature, si mostra a che professione sta atto ciascuno … Tradotto dalla lingua Spagnuola da M. Camillo Camilli. Venedig, Aldus, 1586. 8°. Mit 1 Holzschnittdruckermarke auf Titel. 12 Bll. (inkl. Titel), 367 Seiten (S. 235 / 236 fehlt). Pergamentband mit handschriftlichem Rückentitel. (81) * Vergl. van der Linde II, 419 ff.; vergl. Garrison - M. 4964; vergl. Schmid S. 199 (jeweils andere Ausgaben). Zweite italienische Ausgabe. Das erstmals 1575 erschienene Werk "Examen de ingenios ..." der spanischen Arztes Juan Huarte (um 1530 - 1592) gilt als erstes Werk der differenziellen Psychologie. Ausgehend von medizinischen Erkenntnisse, Beispielen und Analyse der klassischen Literatur schuf er ein eigenes Intelligenzmodell und gab Ratschläge für die Praxis. "... the first attempt to show the connexion between psychology and physiology." (Garrison - M.) Gotthold Ephraim Lessing übersetzte das Werk ins Deutsche. Vom Vorbesitzer wegen der an einigen Stellen gemachten Aussagen zum Schach erworben (auf S. 123, 240, 253, 257 und 260). So liest man bei Schmid Zitate aus der deutsche Übersetzung: "Das Schachspiel zeigt am deutlichsten von der Stärke der Einbildungskraft ... Das Schachspiel ist eine Vorstellung der Kriegskunst" und bei van der Linde „Warum es einige besser nüchtern, als nach dem essen und umgekehrt spielen.“ Die vorliegende Ausgabe ist eine italienische Übersetzung durch Camillo Camilli. Zustand: Vorsatz fehlt. Buchblock gelockert. Stempel auf Titel. Innen wenig gebräunt und gering fleckig. Wenige Seiten randig oder mit Defekten. Letztes Blatt verso mit Notizen von alter Hand und größerem (blassen) Tintenfleck. Einband angestaubt, etwas fleckig und bestoßen und mit leichten Wurmspuren. Seltene Ausgabe.

We found 43065 price guide item(s) matching your search

There are 43065 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

43065 item(s)/page

Ringhieri, Innocenzo. Cento giuochi liberali, et d'ingegno, nouellamente da ... ritrovati e in dieci libri discritti. Non sia alcuno cotanto ardito, che quest'Opra fra dieci anni imprima ... Bologna, Anselmo Giaccarelli, 1551. 4°. Mit vielen teils größeren Initialen und einer großen Druckermarke auf dem Titel. 4 unnummerierte, 162 nummerierte Blätter, 1 Bl. mit Druckermarke. Brauner Lederband mit Linienvergoldung auf den Deckeln, Steh- und Innenkantenvergoldung, Rückenschildchen und reicher Rückenvergoldung. Dreikantgoldschnitt. (81) * Chicco - Sanvito 734; van der Linde II, 331; Rosenthal, Bibl. Magica 7285. Das Werk ist der Catarina de Medici, Königin von Frankreich, zugeeignet und enthält auf Bll. 157 b - 158b die Anweisung eine Partie Schach mittels Personen auszuführen. Eine seltene Sammlung von kuriosen Gesellschaftsspielen der Renaissance, darunter Giuoco della Fortuna, dell'Amante et dell amato, del Corpo humano, del Chiromante, della Bellazza, della Musica etc. Zustand: Die ersten 4 Blätter sind im weißen Rand teilweise mit weißem Papier dubliert. Innen etwas gebräunt, vereinzelt etwas fleckig und mit wenigen Notizen von alter Hand. Der Einband ist bestoßen. Seltener Druck in einem dekorativen Einband.

Lasker - Marshall. Tarrasch, (Siegbert). (Hrsg.) Der Schachwettkampf Lasker - Marshall im Frühjahr 1907. Mit Erläuterungen. Leipzig, Veit, 1907. 8°. Mit einigen Diagrammen. 1 Bl., 54 Seiten, 1 Bl. Original geheftet. (33) * Linde - N. 5042. Der Wettkampf dauerte über zwei Monate, da er in sechs verschiedenen Städten der USA ausgetragen wurde. Lasker siegte mit 8 Gewinnpartien und ohne Verlustpartie bei 8 Remisspielen. Zustand: Innen etwas gebräunt, Titel und letztes Bl. stärker und mit mit vielen Stempeln. Etikett auf Vorderumschlag und Titel. Umschlag teilweise verblichen und wenig bestoßen.

Maßmann, Hans Ferdinand. Geschichte des mittelalterlichen, vorzugsweise des Deutschen Schachspieles. Nebst vollständiger und fortlaufender Literatur des Spieles, sowie Abbildungen und Registern. Quedlinburg und Leipzig, Basse, 1839. 8°. Mit 14 gefalteten Abbildungstafeln, 1 zusätzlichen Tafel No. XIbis und 1 Holzschnittabbildung im Text. VIII, 224 Seiten, letzte 2 Seiten = Verlagsanzeigen. Brauner Halblederband mit Rückenschildchen und leichter Rückenvergoldung. (Als aufgeschnittene Broschur gebunden) (81) * Linde - N. 199; van der Linde II, 170; Bibliotheca van der Linde - Niemeijeriana Vol I., 757; Schmid S. 248. Mit Exlibris des dänischen Internationalen Meisters Jens Enevoldsen auf Innendeckel. Umfassende Schachgeschichte mit dem Versuch einer Beschreibung der Herkunftsgeschichte und der kriegerischen Urbedeutung. Massmann (1797 - 1874) stellt die Namen der Figuren und deren Bedeutung bei den verschiedenen Völkern vor. Dabei steht aber Erforschung des mittelalterlichen Schachspiels in Deutschland im Vordergrund, insbesondere seine Erwähnung in den verschiedenen Literaturgattungen. "Massmann's Arbeit ist eine höchst verdienstliche zu nennen, da der gelehrte Verfasser bei dem Sammeln und Zusammenstellen der Citate überaus gründlich und mit grosser Genauigkeit zu Werke gegangen ist." (Schmid) Zustand: Innen etwas gebräunt und fleckig, teilweise stärker. Tafeln jeweils mit Einriss. Einband etwas bestoßen. Seltene und schön gebundene Ausgabe.

Fischer, Bobby. "I was tortured in the Pasadena Jailhouse!" Ohne Ort, Selbstverlag, ca. 1982. 8°. 14 Seiten. Original geheftet. (63) * Doublette aus der Schachbuchsammlung Lothar Schmid. Die vorliegende Kleinschrift enthält Bobby Fischers Bericht über seine versehentliche Festnahme durch übereifrige Polizisten, die in ihm einen gesuchten Bankräuber sahen. Da Fischer einen etwas ungepflegten Eindruck machte und gewünschte Angaben verweigerte, wurde er von den Polizisten etwas unsanft behandelt und in eine Zelle gesperrt. Zustand: Umschlag angestaubt.

Cessolis, Jacobus de. Volgarizzamento del libro de'costumi e degli offizii de'nobili sopra il giuoco degli scacchi ... Tratto nuovamente da un codice Magliabechiano. Mailand, Ferrario, 1829. Gr. - 8°. Mit einem großen Titelholzschnitt und 13 montierten Textholzschnitten. XX, 162 Seiten, 1 Bl. Broschiert im Pappband. (81) * Linde - N. 4244; van der Linde, Beilagen 123; Chicco / Sanvito, Lineamenti ..., 181. Breitrandiges Exemplar. Interessante Schrift, die auf dem um 1300 entstandenen "Liber de moribus hominum et de officiis nobilium ac popularium super ludo saccorum" beruht, das der lombardische Dominikaner Jacobus de Cessolis auf Bitten seiner Klosterbrüder geschrieben hat. Es ist eine aus Predigten erwachsene allegorische Deutung des Schachspiels in vier Hauptteilen. Zuerst wird der Ursprung des Spiels beschrieben, dann die Schachfiguren in bezug auf die edlen Stände und die Handwerke und Berufe wie Schmied, Maurer, Schneider, Apotheker, Notar etc. Abschließend dann die Sitten und Pflichten. Ein ausführlicher Index beschließt die Ausgabe. Diese "Ständedidaxe" erreichte über viele Zeiten ein breites Publikum. Die auf leicht getöntem Papier gedruckten und sehr ansprechenden und dekorativen Holzschnitte sind nach der Florentiner Inkunabelausgabe von 1493 geschaffen worden. S. 140 mit wiederholten Titelholzschnitt. Zustand: Innen etwas gebräunt, teilweise stärker. Einband angestaubt und bestoßen. Rücken mit Defekten. Wichtige und seltene Ausgabe.

Rocco, Benedetto. Dissertazione dei Ch. Signore D. Benedetto Rocco Napolentano svl givoco degli scacchi. Ristampata da Francesco Cancellieri Romano con la biblioteca ragionata degli scrittori sv lo stesso givoco. Rom, Bourliè, 1817. 8°. 58 Seiten, 1 Bl. weiß. Grüner goldverzierter Lederband. Dreikantgoldschnitt. (81) * Van der Linde II, 429; Schmid S. 137; Chicco / Sanvito, Limenamenti ..., 740. Die Seiten 27 - 58 enthalten eine kleine Bibliographie zum Schach unter dem Titel "Bibliotheca ragionata degli Scrittori del giuoco degli Scacchi". Zustand: Innen gebräunt und vereinzelt fleckig. Einband etwas bestoßen. Schön gebundene Ausgabe.

Rocco, Benedetto. Dissertazione dei Ch. Signore D. Benedetto Rocco Napolentano svl givoco degli scacchi. Ristampata da Francesco Cancellieri Romano con la biblioteca ragionata degli scrittori sv lo stesso givoco. Rom, Bourliè, 1817. 8°. 58 Seiten, 1 Bl. weiß. Aufgeschnittene Broschur. (81) * Van der Linde II, 429; Schmid S. 137; Chicco / Sanvito, Limenamenti ..., 740. Exlibris von M. Niemeijer auf Innenumschlag. Die Seiten 27 - 58 enthalten eine kleine Bibliographie zum Schach unter dem Titel "Bibliotheca ragionata degli Scrittori del giuoco degli Scacchi". Zustand: Privater Stempel auf Titel. Innen etwas gebräunt und wenig fleckig. Umschlag angestaubt.

Sissa. Nederlandsch Maandschrift voor het Schaakspel. 13. Jahrgang 1859 (Neue Serie, 3. Jahrgang). Wijk bij Duurstede, Stamrood, 1859. 8°. Mit vielen Diagrammen. 383 (recte 384) Seiten. Brauner Halblederband mit Rückenschildchen und Rückenvergoldung. (81) * Linde - N. 6199; van der Linde II, 130. Mit Jahrgangstitel und Register. Van der Linde spart in seinen Ausführungen nicht mit Kritik an dieser Zeitschrift: "Da die Schachliteratur in Holland ... im Auslande unbekannte Grössen sind, wurde das plumpe Blatt Sissa gewöhnlich überschätzt ... Der Redacteur der Schachzeitung Sissa aber, W. J. L. Verbeek, hat durchgehends die fremden Zeitungen ausgeplündert, geflissentlich seine Quellen verschwiegen ..." Zustand: Orig. Umschläge am Ende eingebunden. Innen stark gebräunt und etwas fleckig. Wenige Seiten in etwas schwächerem Abdruck. Einband bestoßen. Rücken beschabt, etwas verblichen und oben mit kleinen Defekten. Seltene Ausgabe.

Sissa. Nederlandsch Maandschrift voor het Schaakspel. 16. Jahrgang 1862 (Neue Serie, 6. Jahrgang). Wijk bij Duurstede, Andriessen, 1862. 8°. Mit vielen Diagrammen. 382 (recte 384) Seiten, Erratazettel eingebunden. Brauner Halblederband mit Rückenschildchen und Rückenvergoldung. (81) * Linde - N. 6199; van der Linde II, 130. Mit Jahrgangstitel und Register. Van der Linde spart in seinen Ausführungen nicht mit Kritik an dieser Zeitschrift: "Da die Schachliteratur in Holland ... im Auslande unbekannte Grössen sind, wurde das plumpe Blatt Sissa gewöhnlich überschätzt ... Der Redacteur der Schachzeitung Sissa aber, W. J. L. Verbeek, hat durchgehends die fremden Zeitungen ausgeplündert, geflissentlich seine Quellen verschwiegen ..." Zustand: Einige der orig. Umschläge am Ende eingebunden. Innen stark gebräunt, etwas fleckig und mit wenigen handschriftlichen Notizen. Wenige Seiten in etwas schwächerem Abdruck. Einband bestoßen. Rücken beschabt, etwas verblichen und oben mit kleinen Defekten. Seltene Ausgabe.

Eisenbahn und Fluß - Dampfschifffahrts Karte von Deutschland, unter der Karte eine kleine Abbildung einer Lokomotive und eines Raddampfers. Sie war eine Beigabe zum Volkskalender für das Jahr 1845. Lithographie von C. A. Eyrand ? in Neuh(aus) Thür?. Bildgröße: 30 x 29 cm. (47) * Eine reizvolle und sicher selten Karte, da sie dem Kalender lose beilag und in den meisten Fällen sicher verloren ging. Neben den in Medaillons abgebildeten Bahnhöfen u. a.: von Frankfurt a. M.; zu Halberstadt; der Dresdner ... zu Leipzig; der Gloggnitzer ... zu Wien und am unteren Rand der "Stettiner Bahnhof zu Berlin", die weitere romantische Umrahmung der Karte sind Blumenranken und 2 Damen rechts und links. Zustand: Das Blatt hat leichte Knickspuren, ist stärker gebräunt, fleckig und angestaubt.

Heiliges Land / Cypern. Landkarte. Originaler Holzschnitt aus Seb. Münster "Cosmographie" um 1560. Bildgröße 17 x 26 cm. (Hochformat) (49) * Das Blatt ist aus einer deutschen Ausgabe. "Das siebende Buch". Blatt 1500, die Vorderseite = 1499 mit Text und Beschreibung vom Heililgen Land. Die Darstellung ist mittig beschiftet: "Die Tafel gibt ein kleine anzeigung und verstand des Heiligen Landts. Sein Lenge wird genomme von Dan/da der Jordan enspringt / biß gen Bersabee under Bethlehem..." Im unteren Teil eine weitere Beschreibung von Pilgern. Zustand: Das Blatt ist gebräunt und hat am weißen Rand verso hinterlegte Einrisse.

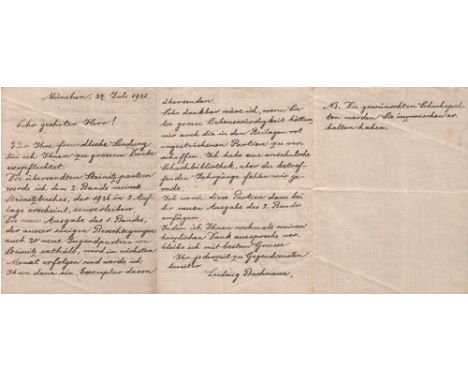

Bachmann, Ludwig. Eigenhändig geschriebener Brief von Bachmann in deutscher Sprache vom 27. Juli 1925 und signiert. Gefaltetes beidseitig beschriebenes Blatt. Blattgröße 13 x 17,5 cm. (81) * Brief von Bachmann an einen nicht näher genannten Herren, indem er sich für übersandten Steinitzpartien bedankt, die er im 2. Band verarbeiten wird. Bachmann wird dem Herren die bald erscheinende neue Ausgabe des 1. Bandes zusenden. Am Ende bittet er um die Übersendung einiger weiterer Partien, da er die Zeitschriften nicht in seiner Bibliothek hat. Der Reichsbahndirektor Ludwig Bachmann (1856 – 1937) galt als bedeutender Schachschriftsteller und Schachhistoriker. Er gab von 1897 bis 1930 die Schachjahrbücher heraus. Zustand: Das Blatt ist gebräunt, vereinzelt fleckig, hat Faltspuren und geringe Gebrauchsspuren.

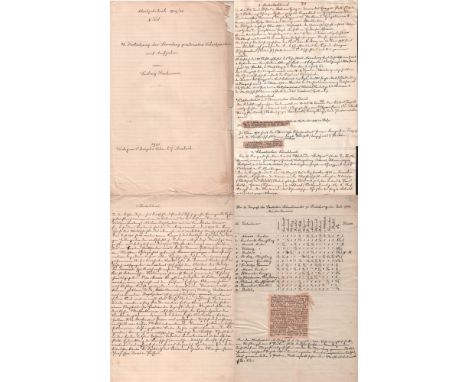

Bachmann, Ludwig. Eigenhändig von Ludwig Bachmann geschriebenes und zusammengestelltes Manuskript von seinem Werk "Schachjahrbuch 1929 / 30. II. Teil. 45. Fortsetzung der Sammlung geistreicher Schachpartien und Aufgaben." Ohne Ort ca. 1930. Folio. Mit einigen Diagrammen. Titel, 111 Bll. Lose ohne Umschlag. (81) * Außergewöhnliches schachhistorisches Dokument. Das vorliegende Manuskript hat eigenhändig von Bachmann geschriebenen Text und vielen aufgeklebten Ausschnitte aus Zeitungen, Schachspalten, Zeitschriften und Veröffentlichungen zum Schachgeschehen sowie Diagrammen. Der Reichsbahndirektor Ludwig Bachmann (1856 – 1937) galt als bedeutender Schachschriftsteller und Schachhistoriker. Er gab von 1897 bis 1930 die Schachjahrbücher heraus. Bachmann wandte sich der Theorie, Literatur und Geschichte des Schachspiels zu, da ihn sein Beruf keine Zeit für die Teilnahme an Turnieren ließ, obwohl er durch seine lebhafte und kombinatorische Spielweise durchaus dort Erfolge erzielen hätte. Zustand: Die Textseiten sind etwas gebräunt, teilweise stärker, etwas fleckig und haben teilweise Leimspuren oder Knickfalten. Wenige Seiten mit Defekten. Sehr seltenes Sammlerstück.

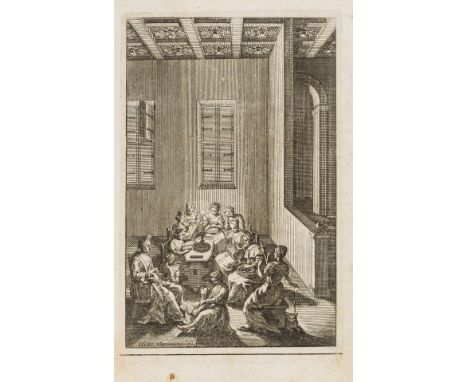

NO RESERVE Lotti (Lotto) Rimedi per la Sonn da Liezr alla Banzola. Dialoghi del Dottor Lotto Lotti nel suo Idioma naturale Bolognese, first edition, title with woodcut ornament, charming engraved plate by Giacomo Maria Giovannini of women sitting around a table carrying out various chores by candlelight, woodcut decorative initials and tail-pieces, occasional spotting, lightly browned, 19th century red morocco, by Delaunay of Paris (stamp to front endpaper), spine in compartments, spine neatly repaired, rubbed at extremities, lightly marked, g.e., [Cat. Marz, 544], small 4to, Milan, Carlo Frederico Gagliardi, 1703.⁂ First edition with a good provenance of these six dialogues in a Bolognese dialect, which shed much light on the contemporary theatrical and musical scene, being based on the experiences of the author as a librettist. Provenance: Count Guglielmo Libri-Carrucci della Sommaia (his sale Silvestre & Jannet, Paris, 28th June, 1847); sale by Duquesne of a private library, Ghent, 28th November, 1857; Angelo Mazorati, sold by him Bologna, 1932; Marino Parenti (bookplate); M. & L. Sordelli (bookplate and red ink stamp).

Hokusai, KatsushikaJapan, 1760-1849, 2 Farbholzschnitte best. aus: 1x "Koshu Kajikazawa" Fischer und Helfer auf Felsvorsprung; 1x "Bishu Fujimigahara" Küfer beim Kalfatern vor Feldern mit Blick auf den Berg Fuji, wohl spätere Abzüge, da beide in Blautönen, teils mit Ziegelrot, je ohne Siegel, HxB: 11/16 cm, hinter Glas gerahmt. Leicht verblasst.

Bijar semi-antikWestpersien, um 1930, noch auf Wolle geknüpfter Bijar, das abraschiert blaue Innenfeld trägt eine geometrisierte Musterung aus gitterartig verzweigen Pflanzen mit Kelchblüten, Rosetten und Palmetten, rotgrundige Herati-Bordüre, LxB: 221/131 cm. Alle Seiten neu gesichert. Teppich nicht falten, da Bruchgefahr durch feste Knüpfung.

3 x DampflokMärklin, Spur H0, 1 x DA 800 (3005), BR: 23 der DB, bez. 23014, Kunststoff, schwarz, Fahrgestell aus Guss, kl. Windleitbleche gesteckt, Tender ergänzt: Kunststoff, schwarz bez. 23 014, im Ok; 1 x CM 800 (3000), Kunststoff, bez. CM 800 + 89 028, im OK; L: 11 cm; 1 x 3084, Kunststoff schwarz, bez. 050 082-7, Kunststoff-Tender, L: 26 cm; part. mit Altersspuren.

9 KunstbücherKohlhaussen, Nürnberger Goldschmiedekunst, 1968; Hepp, Ernst Fries, 2001; Dischinger, Johann Michael Fischer, Bd. 1; Traeger, Philipp Otto Runge, 1975; Franz, Pierre Michel d'Ixnard, 1985; Isphording, Gottfried Bernhard Götz, 1982; Hosch, Andreas Brugger, 1987; Anzelewsky, Dürer-Studien, 1983; Chastel, Leonardo da Vinci. Altersspuren.

Der kostbar geschmückte Herr des unermesslichen Lebens sitzt meditierend auf einem hohen, viereckigen Thron, von dem ein mit einem Lotos verziertes Tuch herabhängt, die Hände in dhyana mudra im Schoß hielten ursprünglich die Kalasha. Der Sockel mit Inschrift und Datierung versehen: Da Qing Qianlong gengyin nian jing zao.H 21 cmProvenienzPrivatsammlung, Süddeutschland, 1976 erworben bei Neumeister, München

3-tlg. Viereckige Schale mit waagerechtem Rand auf vier Stumpenfüßchen mit Fabeltierköpfen, darüber gestufter Aufbau, im oberen Teil mit Fledermausmotiv und Blattranken durchbrochen und mit gezackten Flanschen an den Kanten, der gestufte flache Deckel mit sitzendem Löwen als Knauf, der Ball fehlt. Die Wandung dekoriert mit stilisierten Fledermäusen, Lotos und Blattranken. Im Boden apokryphe Sechszeichemarke Jingtai niannei zaozhi.Die zahllosen Hallen in der Verbotenen Stadt aber auch in den Palastanlagen und Mausoleen außerhalb Beijings waren vielfältig ausgestattet. Große Weihrauchbrenner, Laternen, Holzkohlebecken, Kraniche, Fabeltiere vom Typ luduan und Elefanten, alle arrangiert in Paaren, schmückten die Thron- und andere Hallen. Die meisten dieser beweglichen Gegenstände waren aus émail cloisonné, wobei diese bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in der kaiserlichen Cloisonné-Werkstatt gefertigt wurden. In den kalten Wintern Nord-Chinas waren die großen Holzkohlebecken (huo pen) die effizienteste Art, die Hallen zu wärmen. Sie waren großformatig und mehrteilig und standen auf Elefantenkopffüßen oder kurzen geschwungenen Beinen. Das Heizen begann am ersten Tag des elften Monats. Dann wurden die Becken mit glimmender Holzkohle gefüllt, wobei sich die Wärme durch die durchbrochene Wandung ausbreiten konnte. Die Personen am Hof erhielten jeweils eine ihrem Rang entsprechende Menge an Brennstoff. Das vorliegende Becken unterscheidet sich von den bekannten runden oder mehreckigen und auch höheren Exemplaren der Qianlong-Ära durch seine viereckige Form und geringe Höhe, die das Holzkohlebecken jedoch nicht weniger zweckmäßig machen. Die apokryphe Sechszeichenmarke verweist auf die Ära Jingtai (1450-1456), eine Glanzzeit der chinesischen Cloisonné-Kunst. Die Marke auf dem vorliegenden Stück ist im Wortlaut ungewöhnlich, da die meisten Jingtai-Marke meist aus vier Schriftzeichen bestehen, die überwiegend in der späten Ming- und frühen Qing-Zeit verwendet wurden.H 77,5 cmProvenienzPrivatsammlung, ItalienLiteraturVgl. solche Holzkohlebecken in den Räumlichkeiten der Verbotenen Stadt, abgeb. in: Das Leben in der Verbotenen Stadt, Hong Kong 1989, S. 56, Abb. 69

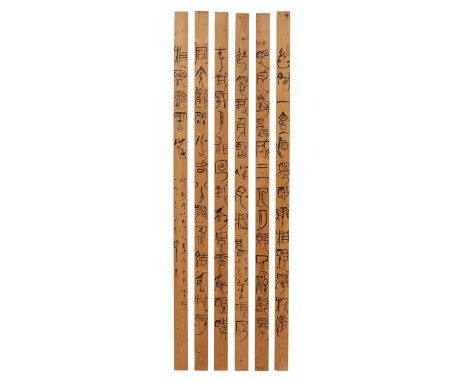

Sechs Kieferlatten mit dem Gedicht "Alleine unter dem Mond trinken" des Tang-Dichters Li Bai (701-762). Aufschrift, datiert: 1987, sign.: Gu Gan und Siegel: Gu Gan. (6)"Einsamer Trunk unter dem MondUnter Blüten meine Kanne Wein -Allein schenk ich mir ein, kein Freund in der Nähe.Das Glas erhoben, lad' den Mond ich ein,Mein Schatten auch ist da, - wir sind zu dritt.Gewiss versteht der Mond nicht viel vom Trinken,Und was ich tue, tut der Schatten blind,Doch sollen sie mir heut Kumpane seinUnd ausgelassen unterm Frühlingswind.Ich singe und der Mond schwankt hin und her,Ich tanze und mein Schatten hüpft noch mehr.Wir sind uns Freunde, da wir nüchtern sind,Ein jeder geht für sich, wenn erst der Rausch beginnt.Nichts bleibt dem Herzen ewiglich verbunden,Als was im hohen Sternenlicht gefunden."Jeweils 240 x 9,55 cmProvenienzPrivatsammlung Dr. Ilse Lommel (1923-2017), Nordrhein-Westfalen, seither in Familienbesitz

Kleiner Ordensnachlass mit zwei Ordensschnallen, einem EK 1 im Etui und weiteren Abzeichen EK 1 im Verleihungsetui, zwei EK 2, silberne Verdienstmedaille (F II), Kriegervereinsabzeichen, einzelne Schulterklappen usw. Dabei eine fünfteilige Ordensschnalle mit EK 2, eine silberne Verdienstmedaille (F II, punziert "900"), ein Frontkämpferehrenkreuz und Auszeichnungen des preußischen bzw. badischen Kriegervereins. Eine vierteilige Ordensschnalle mit KDM 1870/71 mit Spange "An der Lisaine", Felddienst-Auszeichnung 1839 mit Spange "1870 - 1871", Centenarmedaille und DA. Teils beschädigt, ohne Band. Zustand: IIEK 1 im Verleihungsetui, zwei EK 2, silberne Verdienstmedaille (F II), Kriegervereinsabzeichen, einzelne Schulterklappen usw. Dabei eine fünfteilige Ordensschnalle mit EK 2, eine silberne Verdienstmedaille (F II, punziert "900"), ein Frontkämpferehrenkreuz und Auszeichnungen des preußischen bzw. badischen Kriegervereins. Eine vierteilige Ordensschnalle mit KDM 1870/71 mit Spange "An der Lisaine", Felddienst-Auszeichnung 1839 mit Spange "1870 - 1871", Centenarmedaille und DA. Teils beschädigt, ohne Band. Condition: II

Grosse französische Kaminuhr von Claude Galle (1758 – 1815)Höhe: 50 cm. Länge: 66 cm. Tiefe: 18,5 cm. Auf dem Emailziffernblatt signiert „Galle / Rue Vivienne Nr.9“.Werk: Ankerwerk, Schlossscheibenschlagwerk mit Halbstunden- und Stundenschlag auf Glocke. Pendel an Fadenaufhängung. Gehäuse: In feuervergoldeter Bronze, mit Figurenallegorie „vita passiva“ und „vita activa“. Imposanter, aber ebenso eleganter Aufbau, unter Verwendung von rouge Griotte-Marmor im längsziehenden Sockel. Besetzt mit zwei weiblichen sitzenden Figuren, die das Werkgehäuse flankieren. Der kräftige Basissockel auf großen Kugelfüßen, darüber der rote Marmorsockel, besetzt mit einem Olivenblatt-Fries mit zentralem Medaillon. Das darauf stehende, rundbogig schließende Werkgehäuse mit einer Lyra besetzt, darüber das Zifferblatt. Die vollplastisch gegossenen Figuren sind brüniert und ergänzen den Farbkontrast zwischen Marmor und Gold. Mit diesen beiden Frauengestalten wird eine bereits aus der Renaissance überlieferte Symbolik angesprochen, hier als „Meditation“ und „Studium“ zu verstehen. Die Figur links sitzt nachdenklich auf einem Kissen, die rechte auf einem Folianten, und hält ein weiteres Buch auf dem Schoß. Darüber hinaus wird hier auch die in der Zeit weithin einsetzende Bildung der Frau thematisiert. Zifferblatt: Weißes Emailziffernblatt mit römischen Stunden, die Breguet-Zeiger gebläut. Nicht auf Funktionsfähigkeit geprüft. A. R. Anmerkung: Eine Uhr von Galle des gleichen Modells, ähnlich signiert, ist abgebildet in: Hans Ottomeyer, Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, München 1986, S. 709, Abb. 28. Claude Galle führte noch während der Regierungszeit Ludwigs XVI 1784 in Paris ein Unternehmen für Bronzeobjekte. Er arbeitete auch mit Pierre Philippe Tomire zusammen, sowie mit dem Gießer Pierre Foy; 1786 wurde er selbst Gießermeister und unterhielt etwa 400 Mitarbeiter. Er war Ausstatter für viele französische und italienische Schlösser und Palais, später auch für Napoleon oder den Zaren. Er starb 1815 verarmt, da allzu viele seiner Auftraggeber die Rechnungen kaum bezahlten. Seine Werke finden sich in den bedeutendsten Sammlungen und Schlössern, wie Residenz München, Musée National du Chàteau de Malmaison, Musée Marmottan Paris oder Victoria and Albert Museum London. Literatur: Claude Galle, in: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL). München 1992. Charles Joseph Plante, Richard Garnier, Designs for Gilt Bronze Objects from the French Restoration 1814-1830, London 2002, S. 25-26. Hans Ottomeyer, Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen. Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, München 1986, S. 371. Richard Mühe, Horand M. Vogel, Faszination Uhren. Hamburg 1976, S. 107. Alexander Ballantyne, French Clocks the World Over, Bd. 2, Paris 1981, S. 285. (1270624) (11)Large French mantle clock by Claude Galle (1758 – 1815)Height: 50 cm. Length: 66 cm. Depth: 18.5 cm.Signed “Galle / Rue Vivienne Nr.9” on enamel dial.Fire-gilt bronze with figural allegories of “vita passive” and “vita active”.White enamel dial with Roman numerals and blued Breguet hands. Anchor movement, countwheel striking mechanism with strike on bell on half and full hour. Pendulum with silk suspension. Notes:A clock by Galle of the same design, with similar signature is illustrated in: H. Ottomeyer and P. Pröschel, Vergoldete Bronzen. Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, Munich 1986, p. 709, ill. 28.Literature:C.Galle, in: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL). Munich 1992.Ch. Joseph Plante, Richard Garnier, Designs for Gilt Bronze Objects from the French Restoration 1814-1830, London 2002, pp. 25-26.H. Ottomeyer, P. Pröschel, Vergoldete Bronzen. Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus, Munich 1986, p. 371.Richard Mühe, Horand M. Vogel, Faszination Uhren. Hamburg 1976, p. 107.A. Ballantyne, French Clocks the World Over, vol. 2, Paris 1981, p. 285.

Johann Carl Loth, 1632 München – 1698 VenedigDIE RÜCKKEHR DES VERLORENEN SOHNES Öl auf Leinwand. 141 x 175 cm. In vergoldetem Prunkrahmen.Wir danken Herrn Giuseppe Fusari für die Zuschreibung des Gemäldes an den genannten Künstler.Die Darstellung geht zurück auf ein Gleichnis des Evangeliums nach Lk 15,11-32: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn forderte sein Erbteil und zog nach Erhalt fort. Nachdem er sein Vermögen durchgebracht hatte und es ihm schlecht ging, kehrte er reuig zu seinem Vater zurück. Das Gemälde zeigt im Zentrum den Zurückgekehrten mit freiem Oberkörper, mit vor der Brust gefalteten Händen und flehend seinen Vater anblickend, der Mitleid mit ihm hat. Der Vater, in leuchtend blauem Gewand, hat zärtlich seine linke Hand auf die Schulter des Sohnes gelegt und weist mit seiner rechten ausgestreckten Hand seine Knechte an, das beste Gewand für den Sohn zu holen. Diese stehen an der linken Seite mit einer wertvollen Kopfbedeckung mit Federn und einem gold glänzenden Gewand. Hinter ihnen ist der Kopf des älteren Sohnes zu sehen, der verwundert auf das Geschehen blickt. Auf der rechten Bildseite die Mutter des Heimkehrers und eine weitere Frau vor blauem Himmel. Qualitätvolle Malerei mit starker Hell-Dunkel-Akzentuierung, bei der durch das Licht besonders der Körper des jüngeren Sohnes, sowie das leicht errötete Gesicht und die ausgestreckte Hand des Vaters betont werden. Retuschen.Provenienz: Privatbesitz Genua. Privatbesitz Wien. Anmerkung 1: Der Barockmaler Johann Carl Loth zählt zu den bedeutendsten Künstlern der venezianischen Malerei der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Er wurde 1632 in München geboren und erhielt zunächst seine Ausbildung bei seinem Vater, dem bayerischen Hofmaler Johann Ulrich Loth, um seine Studien bald darauf in Rom fortzusetzen und sich um 1650 in Venedig niederzulassen. Loths Stil vereinte venezianische Traditionen, eine naturalistische Darstellungsweise sowie die Neuerungen der barocken Malerei. Anmerkung 2: Das Gemälde wohl eine bisher nicht publizierte Fassung eines Werkes aus der ehemaligen Sammlung des Grafen Ivan Ivanovic Shuvalov, heute in der Eremitage in Sankt Petersburg vgl. auch: Giuseppe Fusari, Johann Carl Loth (1632-1698), Soncino 2017, S. 130, Tafel LXVI bzw. S. 217, Kat. Nr. 224) und zeigt - mit einigen Abwandlungen zu der früher entstandenen Komposition – die von Loth mehrmals aufgegriffene „Rückkehr des verlorenen Sohnes“. Die jeweiligen Fassungen unterscheiden sich nur durch kleine Veränderungen in der Körperhaltung. So zeigt die vorliegende Fassung den heimkehrenden Sohn mit vor der Brust verschränkten Händen. Anmerkung 3: Das vorliegende Gemälde ist wohl gegen Ende der 1680er Jahre entstanden, da es im Vergleich zu der um 1675 zu datierenden Komposition in Sankt Petersburg stilistisch den Wandgemälden in der Kreuzkapelle im Dom von Trient (1687) nähersteht. Wie für einen Werkstattbetrieb und zu auftragsstarken Zeiten üblich, hat auch Loth bei der Ausführung von Gemälden seine Mitarbeiter herangezogen. Vorliegendes Werk lässt zum Teil die Beteiligung von Johann Michael Rottmayr (1654-1730) und möglicherweise eines weiteren Malers erkennen. Besonders die Figur des Vaters sowie die beiden links angeordneten Figuren zeigen jedoch das ganze malerische Können Johann Carl Loths. Anmerkung 4: Auch andere Maler haben das Thema mit der „Rückkehr des verlorenen Sohnes“ aufgegriffen, so das 1669 datierte Werk von Rembrandt van Rijn. (1270821) (18)Johann Carl Loth, 1632 Munich – 1698 VeniceTHE RETURN OF THE PRODIGAL SONOil on canvas. 141 x 175 cm.In magnificent gilt frame. We would like to thank Mr. Giuseppe Fusari for attributing the painting to the artist.Provenance:Private collection, Genoa.Private collection, Vienna.Notes:The painting is probably in fact a hitherto unpublished version of a painting from the former collection of Count Ivan Ivanovich Shuvalov, today held at The State Hermitage in Saint Petersburg also compare: G. Fusari, Johann Carl Loth (1632-1698), Soncino 2017, p. 130, plate LXVI and p. 217, cat. no. 224) and shows the subject of The Return of the Prodigal Son, with several variations in comparison with the earlier composition, which Loth painted several times. Only minor details such as the figures’ postures differ in the respective versions, for example the present version shows the Prodigal Son with his hands crossed in front of his chest. The painting on offer for sale in this lot was probably created towards the end of the 1680s, as its style is closer to the frescos at the Chapel of the Crucifix, Trento Cathedral, compared with the Saint Petersburg version dating to ca. 1675. As is typical for workshop operations during busy periods, Loth also relied on his staff in the execution of paintings. The present painting shows the collaboration of Johann Michael Rottmayr and possibly another painter. Especially the figure of the father and the two figures to the left show Loth’s own artistic talent and style. Other painters also captured this subject as, for instance, Rembrandt van Rijn in a painting that dates to 1669.

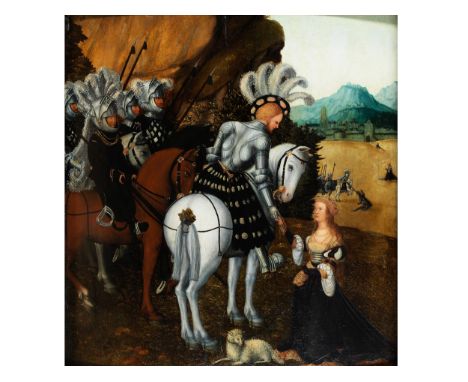

Lucas Cranach d. Ä.,1472 Kronach - 1553 Weimar, Werkstatt desDER DRACHENTÖTER SANKT GEORG UND DIE BEFREITE KÖNIGSTOCHTER Öl auf Holz (leicht gewölbt). 48 x 45, 5 cm.Wir danken dem Experten für Cranachgemälde, Herrn Dieter Koepplin, Basel, für seine schriftliche Äußerung: „Cranach-Werkstatt oder Cranach-Schule, reizvoll und originell“ (15. Mai 2021).Die Darstellung geht auf die Georgs-Legende des Jacobus da Voragine und seiner Legenda Aurea, der Heiligenbiographien, zurück. St. Georg wurde in Kappadozien in der Zeit der Kreuzzüge des 12. Jahrhunderts mit dem Begriff des Drachentöters besetzt. Danach habe er die jungfräuliche Königstochter von einer Bestie, einem Drachen befreit. Er verletzte ihn, worauf die Gerettete ihn zahm in die Stadt führen konnte und sich die Bürger taufen ließen. Hier im Bild sind die einzelnen Szenen synchronoptisch, also gleichzeitig gezeigt. In der Hauptszene bedankt sich die Prinzessin, am Boden kniend, bei dem Heiligen Ritter, der sich zu ihr herabbeugt und ihre Hand nimmt. Vor ihr ein weißes Lämmchen als Zeichen ihrer Jungfräulichkeit. Der Geharnischte auf einem Schimmel, mit Straußenfederkappe, wird von weiteren vier Rittern im Gefolge begleitet. Bemerkenswert ist die sehr detailgenaue und charakteristisch unterschiedliche, nahezu porträthafte Wiedergabe der Gesichter in feiner Pinseltechnik. Rechts im landschaftlichen Hintergrund ist in kleinerem Maßstab sowohl die Drachen-Tötungsszene zu sehen als auch die Prinzessin, die den Drachen in die Stadt führt. Unter den weiteren Gemälden desselben Themas von Cranach bzw. dessen Schülern wäre hier auch der „Meister des Döbelner Hochaltars“ in der Hamburger Kunsthalle zu nennen, um 1520, nach Bernhard Blanc 1511-1513 eingeordnet. Auch dieses Bild in ähnlicher Komposition aufgebaut, mit Felsen, Landschaft und der Stadt im Hintergrund sowie dem weißen Lämmchen neben der knienden Königstochter. Unser Gemälde steht auch im Kontext zu dem von Friedländer und Rosenberg auf 1515 datierten Gemälde von Cranach, der Heiligen Katharina, in welchem die Pferdedarstellung und auch die Kleidung der heiligen Katherina unserer Darstellung sehr nahe kommt. 1979 schlug Alexander Colin Cole vor, dass in der Figur des ritterlichen Heiligen auf Grund des mehrfach in unserem Bild wiederholten Monogrammes MI (Maximilian Imperator), beispielsweise im Dekor des Pferdegeschirrs, Kaiser Maximilian I dargestellt sei. Dieser hatte den heiligen St. Georg auch zu seinem Schutzpatron ausgewählt. Zeitgenossen hätten Maximilian wohl trotz der fehlenden Portraitähnlichkeit und idealisierten Darstellung als Heiliger Georg alleine anhand des Monogramms identifiziert. Unabhängig davon galt Maximilian I als großer Unterstützer des St. Georg-Ordens, der von seinem Vater Frederick III im Jahr 1464 gegründet worden war. Kaiser Maximilian war ein großer Kunstmäzen und ließ mehrere Bücher von namhaften Künstlern der Zeit wie Dürer, Burgmayr, Beck, aber auch von dem ihm persönlich bekannten Cranach illustrieren. So entstand u.a. auch der Theuerdank, ein Epos, das seine Brautfahrt zu Maria von Burgund mit vielen Illustrationen idealisieren sollte. Daher liegt auch eine weitergehende Theorie nahe, in unserem Gemälde die Drachentöterlegende zugleich auch als allegorische Darstellung der Geschichte von Kaiser Maximilian und Maria von Burgund zu interpretieren. Maximilian unterstütze Maria dabei, sich gegen die Ansprüche Ludwigs XI auf ihr burgundisches Erbe durchzusetzen und befreite sie aus der politischen und miltärischen Bedrängnis. Die Beziehung zwischen Maximilian und der sehr früh verstorbenen Maria war die Liebesgeschichte des ausgehenden Mittelalters und Maximilian soll den Tod seiner geliebten Frau nie ganz verwunden haben. Dies alles könnte den Künstler zu unserem Gemälde inspiriert haben. Provenienz:Adelsbesitz bis 1978.Trafalgar Galleries, London, 1979.Christie‘s New York, Sale 2819, 29. Januar 2014, Lot 161.Sotheby‘s London, 8. Dezember 2016, Lot 117.Deutsche Privatsammlung.Literaturvergleiche:Sigrid Braunfels-Esche, Sankt Georg: Legende-Verehrung-Symbol, München, Callwey 1976.Claus Grimm, Johannes Erichsen, Evamaria Brockhoff (Hrsg.): Lucas Cranach. Ein Maler-Unternehmer aus Franken. Augsburg 1994.Dieter Koepplin, Tilman Falk: Lukas Cranach. Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik. Birkhäuser, Basel/Stuttgart 1974.Werner Schade: Die Malerfamilie Cranach. Dresden 1974.Werner Schade (Bearb.): Lucas Cranach. Glaube, Mythologie und Moderne. Ostfildern 2003. (1271611) (11)Lucas Cranach the Elder, 1472 Kronach – 1553 Weimar, workshop ofSAINT GEORGE THE DRAGON SLAYER RESCUES THE KING’S DAUGTHEROil on panel (slightly warped).48 x 45.5 cm.We would like to thank the expert on Cranach paintings, Mr Dieter Koepplin, Basel, for his confirmation in writing: “Cranach workshop or School of Cranach, charming and original” (15 May 2021). Provenance:Aristocratic estate, until 1978.Trafalgar Galleries, London, 1979.Christie’s, New York, sale 2819, 29 January 2014, lot 161.Sotheby’s, London, 8 December 2016, lot 117.Private collection, Germany.Literature comparisons:S. Braunfels-Esche, Sankt Georg: Legende-Verehrung-Symbol, Munich, 1976.C. Grimm, J. Erichsen, E. Brockhoff (eds.), Lucas Cranach. Ein Maler-Unternehmer aus Franken, Augsburg, 1994.D. Koepplin, T. Falk, Lukas Cranach. Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik, Basel/Stuttgart, 1974.W. Schade, Die Malerfamilie Cranach, Dresden, 1974.W. Schade (ed.), Lucas Cranach. Glaube, Mythologie und Moderne, Ostfildern, 2003.

Camillo Procaccini,1561 Bologna – 1629 Mailand, zug.DIE VERKÜNDIGUNG AN MARIA Öl auf Leinwand. Doubliert. 109 x 138 cm. In vergoldetem Rahmen.In Nahsicht die unterhalb eines zur rechten Seite gezogenen Vorhangs vor einem hölzernen Betpult mit aufgeschlagenem Buch kniende Maria. Sie trägt ein leuchtend rotes Gewand und einen blauen Mantel, hat ihren Körper nach hinten gedreht und blickt überrascht mit ausgestreckter linker Hand und ehrfurchtsvoll mit auf die Brust gelegter Hand und glänzenden Augen auf den soeben erschienenen Engel Gabriel. Dieser teilt ihr mit, dass sie den Sohn Gottes vom Heiligen Geist empfangen und ihn gebären werde. Der Engel wird gezeigt in einem bewegten weiß-orangen Gewand mit großen Flügeln auf einer Wolke, in seiner Linken eine weiße Lilie, ein Mariensymbol, haltend, während er mit seiner rechten Hand zum Himmel weist, in dem mittig der Heilige Geist in Gestalt einer weißen Taube zu erkennen ist. Qualitätvolle Malerei in teils kräftiger Farbgebung eines in der Kunstgeschichte sehr beliebten Motivs. Kleinere Retuschen, eventuell am oberen Rand beschnitten, da die Taube nicht ganz sichtbar ist.Anmerkung: Eine weitere Version der „Verkündigung“ des Künstlers, die im Mai 2018 auf einer Auktion angeboten wurde, zeigt Ähnlichkeiten zu dem hier angebotenen Werk: wiederum ist Maria in gleicher Gewandung an einem Betpult und auch der Engel mit großen Flügeln auf einer Wolke zu sehen. (1261355) (18)Camillo Procaccini, 1561 Bologna – 1629 Milan, attributedTHE ANNUNCIATIONOil on canvas. Relined. 109 x 138 cm.In gilt frame. Notes:Another version of an Annunciation by the artist offered for sale at auction in May 2018 shows similarities with the painting on offer for sale here, for example in the clothing of the Virgin on a kneeler and the angel with its large wings on a cloud.

Sandro Botticelli, 1445 Florenz – 1510 ebenda, UmkreisMADONNA DEL MAGNIFICAT Öl auf Holz. Teilparkettiert. Durchmesser: 90 cm. In aufwändig gestaltetem, plastisch vegetabil verziertem und bronziertem Tondorahmen.Das vorliegende Gemälde, welches wir mit dem gleichen Titel versehen haben, wie dasjenige in den Uffizien in Florenz, da auch hier die Buchseite mit dem durch eine polychrom gestaltete Majuskel „M“ dekorierten Magnificat beginnt, stimmt in weiten Teilen mit dem etwas größeren Florentiner Vorbild überein, zeigt sich jedoch in einer weicher verstandenen, weniger der zeichnerischen, kontrastreichen unterlaufenen Auffassung der Malerei. Wir kennen die Umstände, unter denen die Originaltafel in Auftrag gegeben wurde, nicht, aber die kreisförmige Form des Gemäldes lässt uns an eine Arbeit denken, die für die private Andacht gefertigt wurde. Die im Tondo dargestellte Szene zeigt Maria, gekrönt von zwei Engeln, während sie damit beschäftigt ist, ein Buch über eine Passage aus dem Lukasevangelium zu schreiben „Magnificat anima mea Dominum“. Das Jesuskind sitzt auf ihrem Schoß und führt ihre schreibende Hand. Andere Engel halten das Buch und das Tintenfass und eine andere geflügelte Figur befindet sich hinter den beiden. Die Komposition passt sich perfekt der Form des Bildes an, indem sie die Augen des Betrachters auf das Buch und auf die Hände von Maria und Jesus zusammenführt. Im Hintergrund ein sich in den hügeligen Grund windender Wasserlauf und Architekturstaffage. Rest.Vergleiche: Die Komposition ist eine Wiederholung des Gemäldes in den Uffizien von ca. 1481-1485, das mit einem ähnlich schön gestalteten Rahmen aufwartet. Literatur: Vgl. Susan Schibanoff, Botticelli‘s „Madonna del Magnificat“ – Constructing the Woman Writer in Early Humanist Italy, in: PMLA: Publications of the Modern Language Association of America, März 1994, S. 190-206. (1270431) (13)Sandro Botticelli, 1445 Florence – 1510 ibid., circle ofMADONNA DEL MAGNIFICATOil on panel. Partially parquetted.Diameter: 90 cm.The painting on offer for sale here has the same title as a painting held at The Uffizi Galleries in Florence. The book page also starts with the Magnificat decorated with a polychrome majuscule of the letter “M”. In many respects it is identical with the slightly larger Florentine version, but is executed in a softer, less graphic, contrasting style of painting. Examples of comparison:The composition is a replication of the painting held at The Uffizi dating to ca. 1481-1485, which is also displayed in a similarly designed frame.Literature:Compare S. Schibanoff, Botticelli’s “Madonna del Magnificat” – Constructing the Woman Writer in Early Humanist Italy, in: PMLA: Publications of the Modern Language Association of America, March 1994, pp. 190-206.

William James, tätig 1730 – 1780 In London in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts tätiger Vedutenmaler. DIE MOLE IN RICHTUNG DER LIBRERIA UND DEM BEGINN DES CANAL GRANDE, ANFANG 1770ER-JAHREÖl auf Leinwand. 95 x 126 cm. In vergoldetem ornamental verziertem Rahmen.Beigegeben ein Gutachten von Dario Succi, Gorizia, in Kopie. William James war einer der bemerkenswertesten Schüler Canalettos. Edward Edwards bezeichnete ihn als Schüler oder Werkstattmitarbeiter in seinen „Anecdotes of painters“ (1808). Ansonsten ist nichts Schriftliches über diesen großen Künstler überliefert. Die Zuschreibung einiger Veduten, die auf dem internationalen Kunstmarkt kursieren, an William James und vor allem das Vorhandensein einer Reihe von Gemälden, auf denen sein Name vollständig auf einer an den Originalrahmen angebrachten Plakette geschrieben steht, offenbaren die Existenz einer reichhaltigen Produktion von Stadtpanoramen, die im Allgemeinen dem malerischen Repertoire von Antonio Canal entnommen sind, Werke, die es dem englischen Maler erlaubt haben, zu den „Vedutisten von Venedig“ gezählt zu werden, obwohl seine biografische Abfolge nicht auf einen möglichen Aufenthalt in den Lagunen hinweist. Wahrscheinlicher ist es, dass er sein optisches Wissen von Canaletto absorbierte, während er in dessen Werkstatt half, die große Nachfrage auf der Insel zu befriedigen. In dem vorliegenden Gemälde, welches stilkritisch William James zugewiesen werden kann, sehen wir ausgehend von der Säule von San Teodoro rechts auf der linken Seite die Bibliothek, die Münze, die alten Getreidespeicher der im frühen 19. Jahrhundert abgerissen wurde, um Platz für die Gärten zu machen. Im Hintergrund sieht man den Fontego della Farina, den Glockenturm der Kirche Santa Maria della Carità, die Basilica della Salute und die Punta della Dogana. Am linken Rand erscheint die Insel San Giorgio, die als „skurrile“ Einfügung zu betrachten ist, da der architektonische Komplex von Palladio vom angenommenen Standpunkt aus nicht sichtbar ist. Das Gemälde scheint mit einigen Modifikationen auf der entsprechenden Radierung von Antonio Visentini zu basieren, Tafel 2 der aus 36 Drucken bestehenden Serie „Urbis Venetiarum Celebriores“, die 1742 von dem venezianischen Verleger Giambattista Pasquali herausgegeben wurde (Vergleichsabb. 1). Der Stich wiederum ist von dem Gemälde von Canaletto abgeleitet, das sich in der Pinacoteca des Castello Sforzesco befindet (Vergleichsabb. 2). (1271742) (13)William James,active 1730 – 1780Active as veduta painter in London during the second half of the 18th century.JETTY IN THE DIRECTION OF LIBRERIA AND THE START OF THE GRAND CANAL, EARLY 1770s Oil on canvas.95 x 126 cm.Accompanied by a copy of an expert’s report by Dario Succi, Gorizia.

Jan Frans van Bredael d. Ä., 1686 Antwerpen – 1750 ebendaDÖRFLICHE FESTSZENEN VOR HÄUSERN AM FLUSSUFER Öl auf Kupfer. 27 x 35,5 cm.Beigegeben eine Expertise von Prof. Dr. Dr. hc. Jan de Maere, das Gemälde Jan Frans van Bredael zuweisend, wohl um 1707-1716. Die Bilddarstellung zeigt ganz offensichtlich den Vorbildeinfluss von Jan Brueghel I, weswegen das Gemälde früher Brueghel zugeschrieben war. Gezeigt wird ein breites Flussufer, an dem vor mehreren Gebäuden im Hintergrund eine freudige Stimmung herrscht: Mehrere Paare haben sich zum Tanz zusammengefunden, links zwei Planwagen, wobei ein Kutschreiter den Tanzenden zusieht. Bis in den Hintergrund ist das Ufer von zahlreichen Figuren belebt. Rechts mehrere anliegende Kähne und Segelschiffe. A. R. Anmerkung: Jan Frans war der älteste Sohn und Schüler des Alexander van Bredael. Er stand später im Arbeitsverhältnis unter dem Händler Jacob de Witte, mit den nicht seltenen Aufträgen, nach Brueghel Kopien anzufertigen. Da weder er, noch sein Vetter Jozef diese Bilder signierten, ist es schwer, die Händescheidung vorzunehmen. (12717110) (11)Jan Frans van Bredael the Elder,1686 Antwerp – 1750 ibid.VILLAGE FEAST IN FRONT OF HOUSES BY A RIVEROil on copper.27 x 35.5 cm.Accompanied by an expert’s report by Professor Dr Dr hc. Jan de Maere, attributing the painting to Jan Frans van Bredael, probably ca. 1707-1716.

Cornelis de Vos,1584/85 Hulst/ Flandern – 1651 Antwerpen, zug.CARITAS ROMANA Öl auf Holz. 98 x 126 cm.Das Bildthema illustriert eine römische Legende, übermittelt durch den Dichter Valerius Maximus. Danach wurde der römische Seher Cimon zu Tode durch Verhungern im Kerker verurteilt. Seine Tochter jedoch ernährte den Vater durch ihre Muttermilch. Das Thema wurde vielfach Bildgegenstand in mehreren Stilepochen. Hier sind die beiden Hauptfiguren im dunklen Kerkerraum gezeigt, der Vater, als Philosoph entsprechend langbärtig, mit turbanartigem Kopfbund am Boden sitzend, am Fuß ein Eisenring mit Ketten. Die Tochter, neben ihm kniend, reicht ihm die Brust, aufmerksam zurückblickend, ob die beiden Beobachter, ein behelmter Wächter und eine Frau, das Geschehen bemerken. Der Verurteilte wurde der Legende gemäß schließlich freigelassen, da die Richter von der bereitwilligen Liebe der Tochter gerührt waren. Der Bildgegenstand, als Akt der Nächstenliebe zu verstehen, ist in der Geschichte nicht immer nur positiv gesehen worden. Schließlich grenzt die Szene an ein Tabu, das jedoch hier aufgebrochen worden ist. Der Maler hat sich mehrfach gerade auch religiösen Themen gewidmet. So lassen sich seine weiteren Gemälde „Opferung Isaaks“ oder „Die Götzenanbetung Salomos“ gut zum Vergleich heranziehen. Insbesondere die beiden Köpfe im vergitterten Fenster stehen auch den Porträts des Malers nahe. (1220225) (10)Cornelis de Vos,1584/ 85 Hulst/Flanders – 1651 Antwerp, attributedCARITAS ROMANAOil on panel.98 x 126 cm.The artist painted this subject several times. His paintings of The Sacrifice of Isaac and The Idolatry of Solomon are good examples of comparison. Especially the two heads in the barred windows are similar to the artist’s portraits.

Marco Tullio Montagna, 1594 Velletri – 1649 RomDIE REISE DES JAKOBS MIT SEINER SIPPE Öl auf Leinwand. Doubliert. 121 x 169 cm. In vergoldetem Rahmen.Zuschreibung an den Künstler durch Ursula Verena Fischer Pace, Expertise beigegeben. Die Darstellung bezieht sich auf eine Stelle des Alten Testaments und zeigt Jakob auf der Flucht mit seinen Frauen und Kindern zurück nach Kanaan. Wie innerhalb eines breiten Keils, der von der rechten Bildseite zur unteren linken Seite führt, werden die Figuren dargestellt. In einem rosafarbenen Gewand schreitet Jakob allen voran und weist mit seiner ausgestreckten rechten Hand mit Fingerzeig auf den richtigen Weg hin. Hinter ihm seine eng gedrängten Frauen, Kinder und Gehilfen, die meist in die Wegrichtung blicken, teils auf Pferden, während vor ihm seine Herde mit Schafen und Ziegen zu sehen ist, die von einem Hund begleitet wird, der als einziger zurückschaut. Im Hintergrund eine weite bergige Landschaft unter blauem Himmel. Retuschen.Anmerkung: Der wenig bekannte Marco Tullio Montagna war einer der bedeutendsten Maler im Rom des 17. Jahrhunderts. Hauptsächlich berühmt für seine Fresken, die religiöse Szenen darstellen, arbeitete er allein und mit dem Florentiner Simone Lagi (dokumentiert in Rom von 1620 bis 1640) für renommierte römische Adelsfamilien, wie die Borghese, die Barberini und die Colonna, und für Papst Urban VIII. Die meisten seiner Fresken befinden sich noch heute in bedeutenden Residenzen und Kirchen in Rom und im Latium. Sein früher Stil war stark von Giuseppe Cesari, genannt Cavalier d'Arpino (1568-1640), beeinflusst. Ab den 1630er-Jahren weisen Montagnas Werke formale und stilistische Merkmale auf, die auf seine Kontakte mit Pietro da Cortona (1596/97-1669) zurückzuführen sind. Dies erklärt, warum einige Fresken, von denen man lange Zeit annahm, sie seien von Pietro da Cortona gemalt worden, heute Montagna zugeschrieben werden – z.B. die Fresken in der Villa Muti-Arrigoni in Frascati. Ähnlich wurde auch dieses Gemälde einst dem jungen Pietro da Cortona zugeschrieben. Der räumliche Aufbau der gedrängten Szene, die schnell skizzierten Physiognomien und die farbenfrohen Draperien der Gruppe im Zentrum des Bildes erinnern jedoch an Werke, die zweifellos von Montagna stammen. Insbesondere der halbnackte Mann, der in der rechten Ecke kauert, erinnert an den von hinten gesehenen Mann in der linken Ecke des oben erwähnten Freskos, was Montagnas Interesse an der Darstellung des Menschen bezeugt. Literatur: Maria Barbara Guerrieri Borsoi, Marco Tullio Montagna, in: Dizionario Biografico degli Italiani, Bd. 75, Istituto dell'Enciclopedia Italiana 2011. (1260059) (18)Marco Tullio Montagna,1594 Velletri – 1649 RomeJACOB AND HIS FAMILY RETURNING TO CANAANOil on canvas. Relined.121 x 169 cm.In gilt frame.The attribution to the artist confirmed by Ursula Verena Fischer Pace, expert’s report enclosed.The depiction is based on a Bible passage from the Old Testament and shows Jacob and his wives and children fleeing back to Canaan. The background shows a vast, mountainous landscape under a blue sky. With retouching.Notes:The little-known artist Marco Tullio Montagna was one of the most prominent painters in Rome during the 17th century. He is predominantly known for his frescoes depicting religious scenes, he worked independently and in collaboration with the Florentine painter Simone Lagi (documented in Rome between 1620 to 1640) for renowned Roman noble families such as the Borghese, the Barberini and the Colonna as well as for Pope Urban VIII. Most of his frescoes can still be found in important residences and churches in Rome and Latium.Literature:M. B. Guerrieri Borsoi, Marco Tullio Montagna, in: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 75, Istituto dell'Enciclopedia Italiana 2011.

Giovanni Coli (1636-1691) und Filippo Gherardi (1643-1704)DAS OPFER VON POLYXENA Öl auf Leinwand. Doubliert. 134 x 200 cm. In dekorativem, vergoldetem Rahmen.Nach Auffassung von Dr. Denis Ton, Autor von „Giovanni Coli. Filippo Gherardi“ ist das Gemälde ein Werk der beiden genannten Künstler. Im Zentrum des Gemäldes steht Polyxena. In der griechischen Mythologie ist sie eine trojanische Prinzessin. Sie ist eine Tochter des Priamos und der Hekabe und die jüngere Schwester von Kassandra, Paris und Hektor. Achilleus verliebte sich während des Trojanischen Krieges in sie, doch vergebens, da sie eine Priesterin Athenas war und daher Jungfrau bleiben musste. Sie war Achilleus aber ihrerseits sehr zugetan, obwohl er den Feinden Trojas angehörte. Sie sah und bewunderte ihn beim Kampf von den Mauern Trojas aus. Nach seinem Tod und Trojas Fall wurde sie Beute der Griechen. Beim Abzug aus Troja erschien Achilleus seinem Sohn Neoptolemos (auch Pyrrhos genannt) im Traum und verlangte, die Griechen sollten ihm das Schönste und Beste aus aller Beute opfern. Sie wählten Polyxena aus und führten sie an das Grab des Achilleus. Dort wurde sie geopfert; nach anderer Überlieferung erklärte sie, sie wolle lieber sterben als den Griechen zum Opfer fallen, und erdolchte sich selbst. Zu sehen ist der Moment, in dem Neoptolemus Polyxena opfern will. Die beiden neben dem brennenden Kohlenbecken, von dem aus reichlich Rauch aufsteigt, stehenden Figuren könnten Hekabe und Priamos sein. Polyxena sitzt auf einem Absatz vor einer kannelierten Säule, die zu dem hinter ihr liegenden Grabmal des Achilleus gehört. Sie hat wohlfrisiertes, mit Schmuck verziertes Haar, einen fast nackten weißen Oberkörper und scheint in sich zusammengesunken zu sein. Vor ihr ein Mann mit freiem Oberkörper, der in der Hand seines weit ausholenden rechten Armes einen Dolch hält. Ein weiterer Mann kniet seitlich von ihr, eine breite Schale haltend. Am linken Bildrand ein behelmter Soldat in Rüstung, eine rote Fahne nach oben haltend. Am rechten Bildrand weitere Soldaten und Neoptolemus in rotem Gewand über seiner Rüstung und gesenktem Haupt. Im Bildhintergrund der blaue Himmel und große weiße Wolkenformationen. Wenige Retuschen. Anmerkung: Die Geschichte ist nicht in der Illias, sondern in zwei Tragödien von Euripides und in einer fragmentarischen Tragödie von Sophokles zu finden. Literatur: Vgl. Denis Ton, Giovanni Coli. Filippo Gherardi, in: Saggi e Memorie di Storia dell‘Arte, Bd. 31, Fondazione Giorgio Cini Onlus 2007, S. 43-46, sowie S. 63 zzgl. Abb. Darin werden mehrere weitere Beispiele und Vergleiche mit anderen Gemälden angeführt, auch zu dem „Tod der Dido“. (1260056) (18)Giovanni Coli (1636-1691) and Filippo Gherardi (1643-1704)THE SACRIFICE OF POLYXENA Oil on canvas. Relined.134 x 200 cm.According to the opinion of Dr Denis Ton, author of „Giovanni Coli. Filippo Gherardi“, the painting is a work of the above-mentioned artists. Literature:Compare D. Ton, Giovanni Coli. Filippo Gherardi, in: Saggi e Memorie di Storia dell’Arte, vol. 31, Fondazione Giorgio Cini Onlus 2007, pp. 43-46, and p. 63 incl. ill. Here, several further examples and comparisons with other paintings are listed, such as The Death of Dido.

Flämischer Maler des 18. JahrhundertsMOSES UND DAS WASSERWUNDER Öl auf Kupfer. 69 x 87 cm. Ungerahmt.Dargestellt wird eine Erzählung des Alten Testaments mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, diese sind mit Moses an der Spitze noch immer in der Wüste unterwegs. Die Israeliten sind unzufrieden, da sie weder Wasser haben noch finden können. Als Moses und Aaron zur Stiftshütte gehen um zu beten, sagt Jehova zu Moses, er möge alle zusammenrufen und er solle vor dem ganzen Volk zu diesem Felsen reden, dann würde genug Wasser für alle Leute und ihre Tiere aus dem Felsen sprudeln. Daraufhin ruft Moses das Volk zusammen und schlägt zweimal mit einem Stab gegen den Felsen. Darauf kommt ein großer Wasserstrahl hervor und es gibt genug Wasser für Volk und Tiere. Dargestellt wird Moses in einem grauen Gewand mit rosafarbenem Umhang, einen langen Stab in seiner Hand haltend, mit dem er gerade gegen den Felsen geschlagen hat. Von links oben sprudelt aus dem Felsen das Wasser herab und ergießt sich in einem kleinen Bachlauf, der am unteren Bildrand zu erkennen ist. Eine elegant gekleidete Dame im Vordergrund hat voller Erstaunen über dieses Wasserwunder ihre Arme nach oben gerichtet und schaut mit glänzenden dunklen Augen auf den herabfallenden Wasserstrahl. Zu ihrer Rechten ein älterer Mann, der bereits aus seiner roten Kappe Wasser trinkt. Am linken Bildrand eine kniende Dame vor dem Wasserlauf, die eine große Kanne mit Wasser befüllt. Neben ihr ein jüngerer Mann, der ein leeres Holzfass von seinem Pferd nimmt und dem von einem kleinen Kind dabei geholfen wird. In der Mitte des Bildes zudem zwei weitere Frauen, die auf ihrem Kopf bzw. auf der Schulter große gefüllte Kannen hinwegtragen. Am rechten Bildrand fällt der Blick auf das in der Ferne befindliche Volk der Israeliten, im Vordergrund eine blau gekleidete Dame, die vor Schwäche halb zu Boden gesunken ist und von einem Mann gehalten wird, während ein von ihr rechts stehender junger Mann vor Freude über das Wasserwunder die Arme nach oben gestreckt hat. Vielfigurige Malerei mit teils farbenfrohen Kleidungsstücken vor überwiegend beige-braunem Hintergrund. Vereinzelt leichte Kratzspuren. (126181101) (18)Flemish School, 18th centuryMOSES AND THE MIRACLE WATER Oil on copper.69 x 87 cm.Unframed.With few minor scratches.

Bonifazio Bembo, um 1420 – 1477/82, Werkstatt desPaar gerahmte Tafelbilder DIE HEILIGE KATHARINA sowie DIE HEILIGE MARIA MAGDALENAÖl auf Holz. 103 x 38 cm (mit schmaler Einfassungsleiste). Venedig, zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts.Zusammengehörig, jeweils im schlanken Hochformat, mit den zugehörigen gotischen geschnitzten Rahmungen in Vergoldung. Die beiden Tafeln wohl ehem. Seitenflügel einer größeren Altaranlage. Die Heiligenfiguren, ebenfalls schlank und überlängt aufgefasst, stehen vor Goldgrund. Katharina mit Krone in weißem, mit stilisiertem Blattwerk dekoriertem Gewand, das Schwert in der Linken, dessen Spitze den am Boden liegenden Kopf des Kaisers Maxentius durchbohrt. Die rechte erhobene Hand hielt wohl ihr weiteres Attribut, ein Buch. Maria Magdalena ist in rotem Mantel dargestellt und durch das Attribut des Salbgefäßes gekennzeichnet. Beide Figuren mit punzierten Nimbusscheiben. Die Rahmen zeigen seitlich schlanke, „geflochtene“ Säulen, über den Kapitellen je ein gotischer Dreiecksbogen mit bekrönender Kreuzblume, vor schmalerem Auszug mit Maßwerk. A. R.Der Maler wurde durch seine Portraits von Mitgliedern des Mailänder Hofes der Sforza bekannt. Überdies war er als bekannter Grafiker tätig. Er arbeitete auch mit Vincenzo da Foppa (um 1425-um 1516) und Zanetto Bugatto (1440-1476) zusammen. (12715415) (11)Bonifazio Bembo,ca. 1420 - 1477/82, workshop ofA pair of framed altar panel paintings SAINTS CATHERINE andMARY MAGDALENE103 x 38 cm. Venice, second half of the 15th century.

Francesco Rizzo da Santa Croce,1508 – 1545, zug.DIE HEILIGE FAMILIE MIT JOHANNES DEM TÄUFER Öl auf Holz. 36 x 45,5 cm. In vergoldetem Rahmen.Im Zentrum des Gemäldes die sitzende Madonna in leuchtendem gelb, rotem und blauem Gewand mit weißem Kragen und weißer Kopfbedeckung, in ihrem Schoß den auf einem Kissen sitzenden Jesusknaben in weißem Gewand haltend. Ihren Kopf hat sie zur linken Seite geneigt und blickt nachdenklich nach unten. Links neben ihr mit grauem langen Bart Josef, in seinen Händen ein langes Kreuz haltend, wohl als Hinweis auf das kommenende Leiden Jesu. Rechtsseitig mit braunem Untergewand, roten Mantel und langen Haaren steht Johannes der Täufer mit einem Kreuzstab, mit dem Zeigefinger seiner linken Hand auf Jesus als den Erlöser verweisend. Ihm gilt auch der Blick des Jesusknaben, der seine rechte zum Segensgestus erhoben hat. Hinter Maria sind einige Sträucher und der hohe blaue Himmel sichtbar. Malerei in der typischen Manier des Künstlers, auf dessen Werken mehrfach Maria mit dem Jesusknaben vor landschaftlichen Hintergrund dargestellt werden, jeweils flankiert von Heiligen. Durch die weißen Kleidungsstücke werden besonders das Kind und das Gesicht Mariens gegenüber der übrigen farbigen Kleidung hervorgehoben. Vereinzelt Farbverlust, Retuschen. (12619216) (3) (18)

Girolamo Marchesi da Cotignola, 1480/81 Cotignola – 1549/50 Rom, zug. HEILIGER AMBROSIUS VON MAILAND Öl auf Pappelholz. Parkettiert. 111 x 50 cm. Auf dem Buch über der Hand „Hier.us de / Cotignola“. Ungerahmt.Beigegeben Expertisen von Prof. Giuseppe Maria Pilo, Venedig, 4. April 2003, sowie Jacques Methey, Paris, 12. Juli 1973. Beide sind von der Autorschaft des genannten Künstlers überzeugt, die Gutachten liegen uns in Kopie vor. Die rückwärtig in jüngerer Zeit parkettierten Holztafeln im Hochformat, den seit 1295 mit dem Ehrentitel des Kirchenvaters versehenen Bischof (339 Trier - 397 Mailand) wiedergebend. Tafel oben mit Bogensegment abgeschlossen. Hintergrund mit goldbesticktem Ehrentuch und darüberliegendem blauem Himmel. Davor der sitzende Bischof, dessen Heiligsprechung bereits durch den hinter der Mitra liegenden Nimbus vorweggenommen ist. Zwar fehlen bestimmte Attribute wie der Bienenkorb, Knochen und Schreibfeder, doch ist der Heilige durch seine Attribute Buch und Geißel bestimmbar. Desweiteren war Ambrosius nicht nur Patron Mailands sondern auch Bolognas, wo Marchesi wirkte. Ähnliche Bischofsdarstellungen sind auch von Baldassare Carrari (um 1460-um 1520) und Francesco (um 1470-1532) und Bernardino Zaganelli (1460/70-1510/12) bekannt. Während bei ersterem das Tafelbild Carraris über dem Altar der Kirche Sant Apollinare in Ravenna in Bezug auf Haltung und Gesichtszüge als Vergleich gelten kann, lassen sich die Bischofsdarstellung von den Brüdern Zaganelli bezüglich der Gewanddarstellung vergleichen. Rest. (1150605) (13)Girolamo Marchesi da Cotignola,1480/81 Cotignola – 1549/50 Rome, attributedSAINT AMBROSE OF MILANOil on poplar panel. Parquetted.111 x 50 cm. Signed on the book above the hand “Hier.us de / Cotignola”.Unframed.Accompanied by an expert’s reports by Professor Giuseppe Maria Pilo, Venice, 4 April 2003, and Jacques Methey, Paris, 12 July 1973. Both are convinced that the painting was created by Marchesi; copies of both experts' reports are enclosed. The panel painting in vertical format has more recently been parquetted and depicts Ambrose, the Bishop of Milan (Trier 339 - 397 Milan), who was given the honorary title Church Father in 1295. Similar depictions of bishops are also known by Baldassare Carrari (ca. 1460-ca. 1520) and the Zaganelli brothers (1470-1532 and 1460/70-1510/12). While the postures and facial features in the painting on offer for sale here are reminiscent of a panel painting by Carrari over the altar of the Basilica of Sant’ Apollinare in Ravenna, a bishop’s depiction by Francesco and Bernardino Zaganelli is similar with regards to how the clothing is painted. Restored.

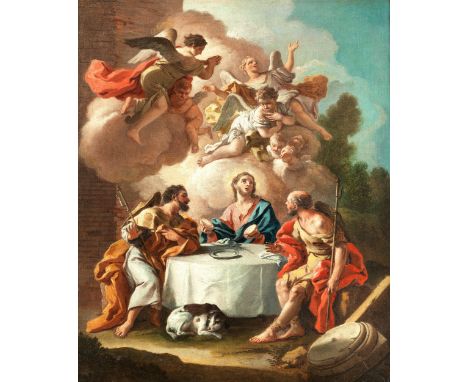

Francesco de Mura,1696 Neapel - 1782 ebenda, zug.DAS ABENDMAHL IN EMMAUSÖl auf Leinwand.73 x 59 cm.Die helle, leuchtende Farbigkeit des Gemäldes ist Kennzeichen des hier erkennbaren Stils des Spätbarocks. Die Farben Blau oder Rot haben sich in dieser Phase sichtlich bereits zu Hellblau und Rosa gewandelt. Die Szene des Neuen Testaments, findet nach dem Lukasevangelium am Tag nach Christi Auferstehung statt. „Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach‘s und gab‘s ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen“ (Lk 24, 30-31). Der Maler hat dem tradierten Ereignis im Bild zwei Zonen zugeordnet. Im unteren Teil Jesus, der das Brot bricht, zwischen den beiden Jüngern, von denen die linke Figur mit Wanderstab und Taufmuschel als Jacobus zu erkennen ist, rechts der bei Lukas erwähnte Kleopas. Die obere Zone ist als Apotheose des „Eucharistischen Segens“ zu verstehen. Hier schweben Engel in einem großen Wolkengebilde, um das „Verwandlungswunder“ zu sakralisieren. Als das Bild bereichernde Zufügungen ist der Hund unter dem Tisch und die steinerne Säulenbasis zu sehen. Aber auch diese Elemente sprechen als Allegorie für die Treue der Jünger sowie den Untergang der heidnischen Antike. De Muras Malerei lässt hier die Schulung durch Francesco Solimena (1657-1747) erkennen, dessen wichtigster Mitarbeiter er war. Später, ab 1741 wirkte er für den Hof in Turin, schuf Fresken im Palazzo Reale und stand in Verbindung mit dem berühmten Architekten Filippo Juvara (1676/78-1736) sowie dem Maler Corrado Ciaquinto (1703-1765). Von de Muras Hand sind mindestens zwei weitere Fassungen dieses Themas bekannt geworden. A. R. (1271192) (1)

Philipp Peter Roos,genannt „Rosa da Tivoli“,um 1655 – 1706, zug.GemäldepaarSÜDLICHE LANDSCHAFTEN MIT HIRTEN UND IHREN HERDEN Öl auf Leinwand. Doubliert. Je 74 x 133 cm.Das erste großformatige Gemälde zeigt vor dem Hintergrund einer italienischen Ideallandschaft, mit einem höheren Berg auf der linken Seite eine große Schlossanlage sowie davorliegend weitere Gebäude. Im Zentrum des Gemäldes ein Schäfer mit rotem Wams und einer Schaffellweste, ein kleines weißes Lämmchen in seinen Händen haltend. Hinter ihm stehend drei große prachtvolle Pferde, darunter ein Schimmel der gerade frisches Gras aus einem geflochtenen Korb frisst. Diesem Pferd wendet der in Rückenansicht dargestellte Hirte seinen Blick zu. Vor ihm im Korb ein weiteres kleines Schaf sowie eines neben dem Korb liegend. Auf der linken Seite ist zudem der schwarz-weiß gefleckte Hund des Hirten zu erkennen. Das zweite großformatige Gemälde zeigt in italienischer Landschaft mit zahlreichen Gebäuden und einigen Ruinen einen jungen, am Boden sitzenden Hirten wiederum mit roter Bekleidung, der seinen schwarz-weißen Hund streichelt. Links von ihm auf dem Boden liegend ein Ziegenbock und ein weiteres Schaf, während auf seiner rechten Seite weitere Schafe und ein großer stehender Ziegenbock sowie ein fast gänzlich schwarzer Ziegenbock zu erkennen sind. Malerei in der typischen Manier und Farbgebung des bekannten Künstlers, jeweils unter dunkelblauem Himmel mit großen, hell leuchtenden weißen Wolkenformationen. Teils berieben, einige Retuschen. Kleine Rahmenschäden. (1241831) (18)

Süddeutscher Meister des 16. JahrhundertsGeisselung Christi47 x 27 x 5,3 cm.Holz, geschnitzt und gefasst. Auf ansteigendem Bodenbereich eine Säule in Relief vor einer als Steinwand gefassten Fläche. An der Säule Christus gebunden, wie er von seinen Peinigern geschlagen wird. Die Kreuzung seiner Beine mag nicht nur kompositorische sondern auch semantische Bedeutung haben, da die Beinhaltung auf seinen baldigen Kreuzestod anspielen kann. Fassung etwas übergangen.Anmerkung: Wir danken Herrn Michael Rief, Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen für seine Hilfe bei der Katalogisierung dieses Lots. (12707525) (13)

Renaissance-ReliefMaria mit dem KindeStuckrelief, gefasst. 70 x 41 cm. Unten am Nischenrand schwer zu entziffernde Inschrift in Majuskeln. Florenz, 15. Jahrhundert.Stuck gegossen, Reste einer polychromen Fassung. In hochrechteckigem Nischenbildfeld mit Abschluss in Form eines gotischen Bogens, die Halbfigur der Maria ihr Kind auf beiden Armen haltend, während sich das Christuskind mit einer Hand am fein gefälteten Kragen Mariens hält und den Blick in die Ferne schweifen lässt. Beide Häupter sind mit einem sich überschneidenden Nimbus versehen, das Gewand teils in tiefen Falten ausgeschnitten. Wie bei den meisten anderen auf uns gekommenen Stuckreliefs des 15. Jahrhunderts hat die Fassung besonders bei Außenanbringung gelitten. Bei dem hier angebotenen Werk haben wir jedoch das Glück: über großflächige polychrome Reste der ursprünglichen Fassung zu verfügen, sodass ein guter und authentischer Eindruck entsteht. Stilistisch steht unser Relief den Werken etwa von Antonio Rosselino (1427-1479/81), Matteo Civitali (1436-1501) und Mino da Fiesole (um 1429-1484) nahe. Es ähnelt die runde Kopfform und die kompositorische Dichte der unsrigen Darstellung. Auch unsere Inschrift am unteren Rand korrespondiert. Der spitzbogige Abschluss lässt eine Datierung sogar in das frühe 15. Jahrhundert und in der Nähe des Donatello denkbar erscheinen. Rest.Provenienz: Aus westdeutscher Privatsammlung, seit mehreren Jahrzehnten in Familienbesitz. Literatur: Vgl. Aldo Galli, Calchi in stucco del primo Rinascimento: quattro Madonne della Fondazione Giorgio Cini, Saggi e Memorie di storia dell'arte Bd. 27, 2003, S. 159-180. (12708413) (13)Renaissance relief THE VIRGIN AND CHILDPolychrome stucco relief.70 x 41 cm.Illegible inscription in capital letters on lower edge of niche. Florence, 15th century.Provenance:Private collection, Western Germany. Held in family estate for several decades.Literature:Compare A. Galli, Calchi in stucco del primo Rinascimento: quattro Madonne della Fondazione Giorgio Cini, in: Saggi e Memorie di storia dell'arte, vol. 27, 2003, pp. 159-180.

Donatello, eigentlich „Donato di Niccolò di Betto Bardi“, um 1386 – 1466KOPF DES NICCOLÒ DA UZZANO Höhe: 28 cm. Gesamthöhe mit sechsseitigem Nussholzsockel: 41 cm.Beigegeben Schreiben von Prof. von Bode, Charlottenburg, 1928, Ausgabebestätigung des Bayerischen Nationalmuseum München, 26.9.1958 sowie Briefwechsel zwischen Kleemann Galleries New York 1958 mit Besitzervertreter RA. Fink, in Kopie. Der von Donatello in seiner plastischen Tonbüste verewigte Niccolò da Uzzano (1359-1431) war während der mittelalterlichen Republik ein bekannter Politiker. 1417 wurde er als Gionfaloniere De jure Staatoberhaupt von Florenz. Nach seinem Tod erst konnte Cosimo de´ Medici seine Stellung einnehmen. Das Originalwerk wurde etwa 1386 als farbig gefasste Büste geschaffen. Davon entstanden in der Folge mehrere Wiederholungen, oft auch nur als Wiedergabe des Kopfes, vor allem seit dem Verkauf des Originals von der Familie 1881 an den Staat und der Wiederentdeckung der großen Bedeutung des Renaissance-Bildhauers. Das vorliegende Werk ist ebenfalls in Ton gefertigt und farbig gefasst, die Höhlung an der rückseitigen Halsstelle mit Stuck gefüllt. Dabei handelt es sich nicht um einen Abguss, sondern eine künstlerisch qualitätvolle Arbeit von freier Hand, wobei schwer festzustellen ist, ob sie schon in der Zeit Donatellos bzw. in der Nachfolge geschaffen wurde. Gegen eine Annahme, das der Kopf erst nach 1881 gefertigt wurde, sprechen überwiegende Argumente. Aus den beiliegenden Unterlagen ergibt sich, dass der Kopf bereits am 2.2.1928 von Prof. Wilhelm von Bode (1845-1929), dem Begründer des heutigen Bode-Museums in Berlin, besehen und beurteilt wurde. In einem Brief, datiert Charlottenburg, Febr. 28, an den damaligen Besitzer, Herrn C. von Abegg, Berchtesgaden, bescheinigt Bode „dass Ihr prachtvoller Kopf des Niccolo Uzzano eine Stuckwiederholung der Tonbüste im Bargello zu Florenz ist und dass sie sicher schon zu Lebzeiten Donatellos, des Schöpfers der Tonbüste, die eine der frühesten...“ entstand. Bode baute eine weltweit einzigartig systematisch aufgebaute Skulpturensammlung mit besonderem Schwerpunkt in Werken der italienischen Renaissance auf. Nur in einer Hinsicht hatte von Bode geirrt, als es sich nicht um eine „Stuckwiederholung“ handelt, sondern tatsächlich um eine Fertigung in Ton, was eine frühe Entstehung eher bestätigt. Für das Jahr 1958 besteht ein Schriftverkehr zwischen einem Vertreter des Besitzers und der Kleemann Galleries New York. Es wurde damals über einen Preis von 180.000 DM verhandelt, mit der Bemerkung, dass Wilhelm von Bode einen wesentlich höheren Wert angenommen hätte. Aus einem in Kopie beiliegendem Schreiben vom 14. Dezember 1958 geht hervor, dass der Kopf sich im Bayerischen Nationalmuseum München befand. Mehrere kleine Farbabblätterungen. A. R. (1271541) (11)Donatello,also known as “Donato di Niccolò di Betto Bardi”, ca. 1386 – 1466HEAD OF NICCOLÒ DA UZZANO Height: 28 cm. Total height with hexagonal walnut base: 41 cm.Accompanied by a letter by Professor von Bode, Charlottenburg, 1928, release confirmation from the Bayerische Nationalmuseum Munich, 26 September 1958 as well as correspondence between Kleeman Galleries New York 1958 with representative of the owner RA. Fink (copies enclosed).Niccolò da Uzzano (1359-1431), immortalized in Donatello’s three-dimensional terracotta bust, was a famous politician in the medieval Republic of Florence. In 1417 he became Florence’s head of state as the so called “Gionfaloniere of Justice”. The original was created ca. 1386 as a polychrome terracotta bust. Subsequently several copies, sometimes only executed as a head, were created. The work on offer for sale in this lot is made of terracotta with polychromy. This is not a cast, but a free hand copy of high artistic quality. It is difficult to ascertain whether this was already created during the time of Donatello or at a later date. There are several valid arguments against a dating of the head to after 1881. The enclosed documentation shows that the head was already seen and assessed on 2 February 1928 by Professor Wilhelm von Bode (1845-1929), the founder of the present Bode Museum in Berlin. In his letter, dated Charlottenburg Febr. 28 to the former owner, Mr. C. von Abegg, Berchtesgaden, he certifies “that your magnificent head of Niccolo Uzzano is a stucco replica of the terracotta bust held at the (National Museum of) Bargello in Florence and that it was certainly already (created) during the lifetime of Donatello, the creator of the terracotta bust, which is one of the earliest.”Bode systematically established a worldwide unique collection of sculptures with a focus on Italian Renaissance works. He did, however, make one mistake in assuming this head to be a “stucco replica”, where it is actually made of terracotta. This fact rather confirms its early creation. Correspondence dating to 1958 between the representative of the former owner and Kleemann Galleries, New York is also enclosed. At the time, they were negotiating a price of 180,000 German Marks with the note that Wilhelm von Bode had assumed a much higher value. An enclosed copy of a letter dated 14 December 1958 confirms that the head was formerly held at the Bayerische Nationalmuseum in Munich. Several minor paint chips.

Max Pechstein, 1881 Zwickau – 1955 BerlinQUELL IN POSITANO (VOM HANG) Farbkreide auf Zeichenkarton. 49 x 40,3 cm. Rechts unten signiert, datiert und bezeichnet „HM Pechstein 1925 Vom Hang“. Hinter Glas gerahmt.Beigegeben eine Farbfotoexpertise von Alexander Pechstein vom 24. April 2015 (im Original vorliegend). Im Werk des Künstlers, der als Pionier der Moderne gilt, spielen seine Zeichnungen, die meist vor Ort entstanden sind, eine wichtige Rolle, da sie ihm häufig als Vorlagen für Aquarelle und Ölbilder dienten. Die hier vorliegende Farbkreide-Zeichnung „Quell in Positano (Vom Hang), 1925“, ist während Pechsteins Italienaufenthalt im Juli 1925 in Positano entstanden. Rechts unten leichte Knickspur. Rückseitig an den etwas welligen Ecken Reste von Montagepunkten.Provenienz: Nachlass des Künstlers. Galerie Döberle, Stuttgart, 1989. Karl & Faber, München, Auktion 178, 1989. Privatsammlung. (1271494) (18)Max Pechstein, 1881 Zwickau – 1955 BerlinSPRING IN POSITANO (FROM THE HILLSIDE)Coloured chalk on card.49 x 40.3 cm.Signed lower right, dated and inscribed „HM Pechstein 1925 Vom Hang“.Accompanied by a photographic expert‘s report by Alexander Pechstein dated 24 April 2015 (original).Provenance:Estate of the artist.Galerie Döberle, Stuttgart, 1989.Karl & Faber, Munich, auction 178, 1989.Private collection.

Alain Derain, 1880 Chatou – 1954 Garches (Seine-et-Oise)PAYSAGE DE PROVENCE (PROVENCELANDSCHAFT) Öl auf Leinwand. 73,2 x 60,2 cm. Rechts unten signiert „A.Derain“. Gemalt zwischen 1928 und 1930.Geneviève Taillade, Großnichte des Künstlers, hat am 29. September 2020 in Paris für das Comité Derain die Echtheit des Bildes bestätigt und eine Expertise ausgestellt (im Original vorliegend). Das vorliegende Gemälde des Künstlers weicht von den sonstigen farbenfrohen Arbeiten, die ihn als Fauvisten auszeichnen, sehr ab, da es farblich und formal ganz anders ist. Wie viele Künstler änderte er im Laufe seines Lebens mehrfach seinen Stil. Nach dem Ersten Weltkrieg widmete sich Derain einer realistischen Malerei mit schweren, ernsten Farben und klaren gegenständlichen Formen. Ab den 1920er Jahren beschloss er, sich einen Platz in der großen Tradition der französischen Malerei zu suchen. Die Ende der 1920er/ Anfang der 1930er Jahre gemalten Landschaften sind Corot, Courbet und Cézanne verpflichtet. Das vorliegende Werk zeigt deutliche Anklänge an Corots Werk, der ihn zwischen 1895 und 1898 im Malen unterrichtet hatte. Im Vordergrund eine beige-braune Landschaft, in der linksseitig auf einer Anhebung ein Baum mit herbstlich bräunlichem Laub und am rechten Bildrand ein kleines Wäldchen in grün-brauner Farbgebung stehen. Der Mittelgrund des Bildes in kräftigem Grün, das an Wiesen denken lässt, und einem fast weißen Haus, das sich gegenüber dem dunklen Hintergrund besonders gut abgrenzt. Dahinter erstreckt sich der zentrale Blick des Betrachters in die Tiefe auf einen rötlich und gelblich verfärbten Horizont unter hohem, tiefblauem Himmel. Malerei, die in gekonnter Weise die Stimmung eines sich neigenden spätsommerlichen Tages einfängt.Provenienz: Paul Guillaume, Paris. Privatbesitz, Frankreich (wohl in den 1950er Jahren erworben). Literatur: Michel Kellerman, André Derain, Catalogue Raisonné de l‘oeuvre peint (WVZ der Gemälde), Bd. II, Paris 1999, Nr. 571, S. 44 abgebildet. (1271502) (18)Alain Derain,1880 Chatou – 1954 Garches (Seine-et-Oise)PAYSAGE DE PROVENCE (PROVENCE LANDSCAPE)Oil on canvas.73.2 x 60.2 cm.Signed “A.Derain” lower right. Painted between 1928 and 1930.Geneviève Taillade, great-niece of the artist, confirmed the authenticity of the painting for the Comité Derain in Paris on 29 September 2020 and issued an expert’s report (available in original).Provenance:Paul Guillaume, Paris.Private collection, France (probably acquired in the 1950s).Literatur:M. Kellerman, André Derain, catalogue raisonné de l’oeuvre peint, Bd. II, Paris 1999, no. 571, p. 44 ill.

Pier Francesco Mola, 1612 Ticino – 1666 Rom, zug.SUSANNA IM BADE UND DIE ALTENÖl auf Leinwand.98,5 x 84,5 cm. In vergoldetem Rahmen.Gemäß der Geschichte, welche im Buche Daniel erzählt wird (Daniel 13,1-64), verkehrten zwei angesehene alte Richter im Hause des Jojakim und verliebten sich in dessen schöne und fromme Frau Susanna: „Da regte sich in ihnen die Begierde nach ihr, ihre Gedanken gerieten auf Abwege und ihre Augen gingen in die Irre“ (Daniel 13,9). Sie bedrängten sie und wollten sie zwingen, mit ihnen zu schlafen. Susanna, zum Bade halb entkleidet, ihre Scham nur mit einem weißen Lendentuch verdeckt, sitzt auf einer steinernen Brüstung neben einem Wasserbassin, in dem sie einen Fuß hat und das durch ein Maskaron gespeist wird. Auf dessen Brüstung liegen eine goldene Schatulle sowie ein Kamm und eine Schere. Ihr Blick gleitet mit Argwohn gegen die beiden alten Männer mit grauen Bärten, welche neben einer steinernen Sphinx stehen und deren geschlossene Körperfiguren sich gegen das im Hintergrund links mit ionischen Säulen bestandene Haus des Jojakim abzeichnen. Geschickt hat der Maler die beiden Richter vor einer Zeder und einem Laubbaum plaziert, welche den beiden Männern zum Verhängnis werden sollten, im Laufe ihrer Falschaussagen vor dem Gericht. Malerei mit gekonnter Hell-Dunkel-Akzentuierung, Susanna und die Köpfe der Alten durch Beleuchtung besonders hervorgehoben. Kleine Retuschen.Der Künstler arbeitete ab 1633 längere Zeit in Venedig und in Bologna, 1647 ging er nach Rom. In seinen Werken lassen sich Einflüsse von Salvator Rosa (1615-1673), aber auch von Carracci erkennen. Anmerkung: Der Künstler arbeitete ab 1633 längere Zeit in Venedig und in Bologna, 1647 ging er nach Rom. In seinen Werken lassen sich Einflüsse von Salvator Rosa (1615-1673), aber auch von Carracci erkennen. (1271428) (18)