We found 375905 price guide item(s) matching your search

There are 375905 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

375905 item(s)/page

CERTIFICATED GREEN/ORANGE ALEXANDRITE AND DIAMOND CLUSTER RING the oval cut alexandrite of approximately 6.35 carats, green in natural light, orange in incandescent light, surrounded by brilliant cut diamonds totalling approximately 1.17 carats, in eighteen carat white gold, size M-N, a CGL certificate accompanies this lot stating that this is a natural alexandrite

Medaglione devozionale in filigrana d'argento dorato, argento dorato sbalato e cesellato e smalto dipinto. Maestranze siciliane della fine del XVIII secolo, cm 5x5,2. Il medaglione devozionale in esame doveva avere in origine la funzione di pendente terminale di corona di rosario, a tale produzione dovevano concorrere molteplici botteghe in più aree della Sicilia, per le innumerevoli differenze che si riscontrano tra i tanti esemplari esaminati. "Le divergenze nel modo di dipingere gli smalti in diversi centri della Sicilia trovano peraltro riscontro — osserva Maria Concetta Di Natale — nella varietà di esecuzione della filigrana", documentata in area messinese, in area palermitana e trapanese (cfr. M.C. Di Natale, scheda 1,44, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, p. 107). Un documento che interessa quest'ultima area della Sicilia segnala l'uso di vendere in blocco smalti dipinti da parte di specialisti del settore, non necessariamente orafi e argentieri (A.M. Precopi Lombardo, Documenti inediti e poco noti degli argentieri e orafi trapanesi, in Ori e argenti..., 1989) confermando "la divisione dei compiti già operata nell'ambito della stessa produzione delle argenterie, dove lavoravano fianco a fianco maestri diversi, realizzando uno lo sbalzo, l'altro il cesello e così via" (M.C. Di Natale, scheda 1,44, in Ori e argenti..., 1989, p. 107). Il manufatto della collezione Maranghi è formato da una cornice mistilinea in filigrana d'argento dorato con girali fitomorfi, formanti in più punti fiori stilizzati, il cui pistillo è costituito da un motivo a granulazione. La preziosa intelaiatura ingloba uno smalto dipinto con vivaci colori raffigurante San Giuseppe che regge tra le braccia il Bambino Gesù e reca in mano la caratteristica verga fiorita. Narra San Girolamo, infatti, che i pretendenti di Maria portarono al sommo sacerdote nel tempio di Gerusalemme una verga e tra tutte fiorì proprio quella di Giuseppe, indicando la volontà divina che il giovane divenisse lo sposo di Maria. Il verso del medaglione presenta, invece, il monogramma bernardiniano IHS, adottato come emblema dalla Compagnia di Gesù (cfr. J. Hall, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell'arte, Milano 1989, pp. 231-232). Il manufatto, da attribuire ad abili orafi siciliani della fine del XVIII secolo, per l'utilizzo della citata tecnica della granulazione, rientra in una tipologia già diffusa in Sicilia sin dal XVII secolo. Sono significativi esempi i manufatti prodotti dalla bottega messinese del valente smaltatore messinese Joseph Bruno, figlio di orafo, allievo del Quagliata, abile come un artista francese, le cui opere, caratterizzate da smalti dipinti dai toni chiari, sono state esportate pure in Spagna da dove si era generalmente importato in Sicilia (M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia, Palermo 2000, II ed. 2008, p. 157). Tra le opere ancora presenti in territorio spagnolo riferite all'artista siciliano, si ricordano due pendenti della Fondazione Lazaro Galdiano, uno con la croce di Malta nel verso e con il Salvator mundi e San Giovannino nel recto e l'altro con la Croce di San Giacomo della Spada e con la figura dell'Immacolata (cfr. L. Arbeteta Mira, El arte de la joyeria en la collección Làzaro Galdiano, Segovia 2003, pp. 175-180). Al nome del famoso smaltatore se ne aggiungono tanti altri noti, come gli orafi don Camillo Barbavara e Leonardo Montalbano, e meno conosciuti, come il palermitano Angelo Lombardo, "maestro di opera di smalto", che il 29 ottobre 1615 vendeva al mercante Giacomo Sagrì molte dozzine di "pendagli di smalto" (M.C. Di Natale, Le vie dell'oro: dalla dispersione alla collezione, in Ori e argenti..., 1989, p. 41). La diffusione di tali manufatti e la grande quantità superstite si lega alla pratica della recita del rosario diffusasi soprattutto nel XVII e nel XVIII secolo, periodi in cui vi è stato un crescente aumento delle confraternite e delle dissertazioni sui misteri del Rosario. Mariny Guttilla nota che proprio in tali secoli "circolarono anche pubblicazioni tese a dimostrare che la regola liturgica del rosario era stata profetizzata fin dalle Sibille, dai Profeti dell'Antico Testamento e nell'Apocalisse di San Giovanni" (M. Guttilla, Apologetica mariana e stucchi del Serpotta nell'Oratorio del Rosario di San Domenico a Palermo, in "Storia dell'arte", n. 59, 1987, p. 75). Inedito Rosalia Francesca Margiotta

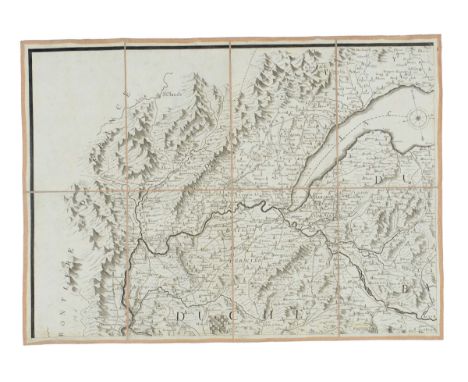

Borgonio, Giovanni Tommaso, Carta Corografica degli Stati di S. M. il re di Sardegna data in luce dall’ingegnere Borgonio nel 1683 corretta ed accresciuta nell’anno 1772..Torino, s.d. Ma fine sec. XVIII Grande carta incisa all’acquaforte e divisa in 25 riquadri applicati su tela. (2370x 1870 mm circa). Incisa da Jacopo Stagnon, questa carta deriva da quella del 1683 di Tommaso Borgonio, considerato il più grande cartografo piemontese del secolo XVII. Il nostro esemplare, perfetto,è esente da tracce di coloritura e risulta diviso in 25 riquadri conservati entro 5 scatole di manifattura coeva, appositamente realizzati per contenerli. Sono presenti timbri non deturpanti di epoca napoleonica, a testimonianza dell’uso che l’imperatore Napoleone I, fece di questa carta, sia per scopi civili che militari.

Pio VII in preghiera Cere policrome su vetro Dimensioni della cera: cm 8,5 x 6,8 Astuccio: cm 9,8 x 8,2 x 2 Roma, inizi del XIX secolo, Il pontefice è ritratto a mezzo busto di profilo dal lato sinistro, le mani giunte, orante di fronte ad un Crocifisso e ad una placca ovale con la Ma- donna Addolorata. Sul fondo si distinguono il campanello e il calamaio dello scrittoio su cui il papa appoggia i gomiti. L’ovale in cera è contenuto nel suo astuccio originale in pelle con un motivo di piccole foglie impresse e dorate e all’interno rivestito in seta verdina. L’immagine di PioVII (Barnaba Chiaramonti nato nel 1742,papa 1800-1823) qui rappresentata è nota sia attraverso alcune medaglie commemora- tive sia attraverso un’incisione di Giuseppe Mochetti. Unica differenza con queste raffigurazioni è il dettaglio dello schienale della poltrona pontificia che non compare nella nostra cera. La prima delle medaglie1 documentata fra il 14 marzo 1808 e il 13 marzo 1809, presenta sul dritto l’immagine predetta e la scritta PIVS VII P. M. A. IX (Pius Septimus Pontifex Maximus anno nono) e in basso la firma G. Gennari (sul rovescio le teste di San Pietro e San Paolo affrontate e sor- montate dallo Spirito Santo con la scritta FUNDAMENTA FIDEI e GGF). Si è pensato che l’iniziale del nome proprio che accompagna il cognome Gennari sia scioglibile in Giuseppe. Una seconda medaglia, pressoché identica alla precedente, è firmata sul dritto L. Gennari 2: vale a dire Luigi Gennari. Di questo artefice si ha qualche notizia fra Sette e Ottocento come coniatore per la Reverenda Camera Apostolica e per privati 3. Da questa immagine derivano diverse altre medaglie 4. L’incisione di cui si diceva, col ritratto del Papa, presenta la firma di Giuseppe Mochetti (figlio dell’incisore Alessandro Mochetti che aveva lavorato con Giuseppe Volpato),un autore di cui si ha traccia a partire dal 1804,quando fu premiato nell’Accademia di Disegno del Campidoglio. Fu incisore alla Calcografia di Roma e nel 1830 è registrato col padre a via Gregoriana n.6. L’incisione col profilo di Pio VII orante, oltre ad una lunga frase dedicatoria,porta la scritta PIVS SEPTIMVS PONTIFEX MAX PONTIFICATVS EIVS ANNI X. In altre incisioni note Giovanni Petrini usò la stessa effigie. Al Museo Nazionale del Bargello si conservano una placca circolare in cera rosa su vetro nero (diam. cm 7) con la stessa raffigurazione del pon- tefice orante e un’altra (più grande cm 10,5) in cere policrome ma con l’immagine rovesciata, firmata e datata 1813 dal noto ceroplasta Clemente Susini (1754-1813). Esiste anche una miniatura policroma con la medesima immagine, già nella raccolta di A. Busiri Vici 5. Possiamo dedurre da tutti questi dati che l’immagine di Pio VII dovrebbe risalire al più tardi al 1808: è ovvio che l’idea compositiva deve spettare ad un pittore attivo a Roma ai primissimi dell’Ottocento per ora non identificato. Oltre che incisioni e medaglie esistono anche mosaici a piccole tessere con l’effige del papa di mano di Vincenzo Verdejo, ar tefice del quale si hanno poche notizie ma che si sa attivo agli inizi dell’Ottocento in via Condotti (non abbiamo date certe maVerdejo risulta menzionato dal Guattani nel 1809).Il ritratto di PioVII in mosaico delVerdejo,già pubblicato, non corrisponde alla nostra cera ma chi scrive ha visto un altro piccolo mosaico firmato dallo stesso autore in cui si utilizza la medesima immagine del papa in preghiera davanti a un Crocifisso 6. 1 A. Patrignani, Le monete di Pio VII 1800-1823, Perscara-Chieti, 1930, tav. IV; vedi anche S. Bertuzzi, Pio VII, Leone XII, Pio VIII e le rispettive Sedi Vacanti nella medaglia 1800-1830, Corpus Numismatum omnium Romanorum Pontificum, vol IX-XI, Roma, 2012, n. 87, p. 176 2 Bertuzzi, op cit. , n.88, p 177 3 Bertuzzi, op. cit. p 40: la sua attività sembra arrestarsi prima del 1830 ca. (1780 ca- 1832) 4 Bertuzzi, pp 203, 204, 205, 272, 273, 274 alcune sono firmate da G. Gennari e risalgono al 1814, altre da diversi autori 5 Ritrattini in cera di epoca neoclassica, catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Pitti, 1981, catt. 68a, 68c. Nella scheda della prima delle due cere si segnala una cera analoga con la scritta “Santarelli” sul retro in collezione privata . Per la miniatura su avorio: A. Busiri Vici, I Poniatowski e Roma, Roma 1961, fig. 164: in quell’immagine compare il dettaglio della poltrona con lo stemma papale e le chiavi di San Pietro 6 Per Verdejo: D. Petochi, M. Alfieri, M.G. Branchetti, I mosaici minuti romani, Roma, 1981, p. 73 e p. 230; S. Rudolph, Giuseppe Tambroni e lo stato delle Belle Arti in Roma nel 1814, Roma, 1982, p.75 e nota 212. Il piccolo mosaico a cui mi riferisco, in una cornice in bronzo dorato con l’arme del Papa, si trovava presso un negoziante a Roma nel 2012 2013 Alvar Gonzalez-Palacios, PALACIOS

-

375905 item(s)/page