We found 375905 price guide item(s) matching your search

There are 375905 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

375905 item(s)/page

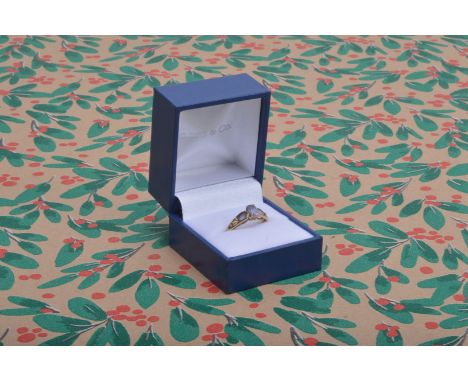

An 18ct yellow gold ruby and diamond cluster ring, the pear shaped ruby within a border of fourteen brilliant cut diamonds, size M, approx. 3.5g.Additional InformationThe ring head approx. 11.5 x 9.4mm. The ruby is included but has very light surface abrasions. the diamonds are included when viewed with a loop, light surface scratches.

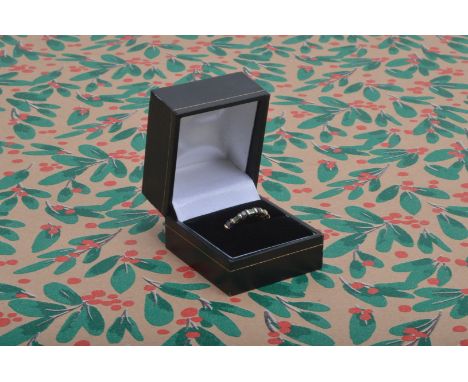

An 18ct white gold princess cut diamond half eternity ring, diamond weight 0.32cts, size M, approx. 2.8g, and a very similar platinum example, diamond weight 0.36cts, size K 1/2, approx. 4.3g (2).Additional InformationMinor surface wear, otherwise appears good with no further signs of faults, damage or restorations.

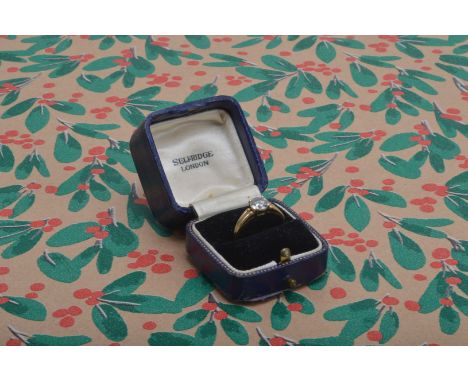

An 18ct yellow gold oval sapphire and diamond ring, the four claw set oval sapphire within a border of twelve round brilliant cut diamonds, each weighing approximately 0.10cts, size M 1/2, approximately 6.5g. Additional InformationThe sapphire is very dark, it measures 10.5 x 7mm, the ring head measures approximately 17.1 x 13.2mm, the diamonds are drawing slightly yellow, inclusions only visible with a loupe. As mentioned the sapphire is very dark, and has very minor surface abrasions, just a couple of tiny nicks to the rim.

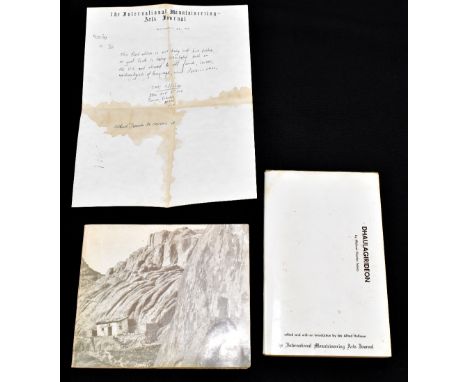

TOBIAS (M), DHAULAGIRIDEON; The International Mountaineering Arts Journal, limited edition no.52, with d.j, and soft green paper boards, Antioch College, 1973, with Tobias (M) TSA, August 1974, with a letter from the International Mountaineering Arts Journal, dated November 26th 1974 stating that this first edition is not being sold but circulated in the US and abroad to 'All friends, lovers, archaeologists of language and desirest ones' (3)

GERMAN THIRD REICH; a NSFA dagger (National Socialist Flying Korps), the 17cm blade named 'E&A Helbig Steinbachkr. M', with leather mounted scabbard and frog. Additional InformationBlade with some light wear and tarnishing. Metal to the handle and scabbard with age wear patina, some knocks and light scratches. Leather with general wear.

Two nice Christmas table serving items, including a George III silver basting spoon by IL, for that turkey gravy, Old English pattern with engraved letter M, London 1790, with a an Edwardian silver soup spoon, Old English pattern with engraved family crest to terminal by John Round & Son, perfect for dishing up the soup on a cold winters day, Sheffield 1905, 11.9 ozt (2)

An assorted collection of antique & later silver items. The lot to include; a hairbrush (hallmarked for Birmingham 1922, makers marks for Daniel Manufacturing Company), foliate ivy decorated fork (hallmarked for Sheffield 1896, makers marks for James Deakin & Sons (John & William F Deakin)), teaspoon (hallmarked for Sheffield 1935, makers marks for Lee & Wigfull (Henry Wigfull)), squared ashtray (marks rubbed, makers marks for S & N), cathedral spoon (hallmarked for London 1981, makers marks for D I D), engine turned thimble (hallmarked for Birmingham 1926, makers marks for William Griffiths & Sons), pusher (hallmarked for Birmingham 1978, makers marks for J.C Ltd), tea strainer spoon (hallmarked for Birmingham 1898, makers marks for William Devenport), napkin ring (hallmarked for Birmingham 1905, makers marks for Cooper Brothers & Sons Ltd), silver fronted frame (hallmarked for Chester 1914, makers marks for Samuel M Levi), silver front frame (hallmarked for Birmingham 1917, Sanders & Mackenzie (Ernest Wilfred Sanders & Henry Arthur Mackenzie)), buffer & lidded pot (hallmarked for Birmingham 1925 & 1918, G & C Ltd). Total weight excluding brush approx 129.4g. Brush weighs approx 161.1g.

Archaisches rituelles Speiseopfergefäß 'dou'China, Östliche Zhou/ Streitende Reiche, ca, 4.-3. Jh. v. Chr.H. 18,3 cmDas sehr dünnwandig in Form einer runden Schale gegossene Speiseopfergefäß steht auf einem hohen, elegant geschwungenen Fuß, sein Deckel trägt drei mitgegossene, als Ständer dienende Ringe, wenn er, umgedreht, selbst als Opferschale verwendet wurde. Die schlichte Dekoration besteht aus einigen Bändern mit leiwen- und Mäandermuster. Bronze gegossen in zwei Teilen, relativ gleichmäßig grünblaue Patina mit einigen erdigen Inkrustierungen.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben bei E. & J. Frankel Ltd. New York, 1992Publ. Exhibition 'Gentleman Prefer Bronze 8.5. - 21.6.1980', "Twenty-fifth Anniversary Retrospect", New York, 1992, no. 29, p. 78-79 Zeileis 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende Chinesische Bronze', 1999, Nr. 91, S. 262-263Vgl. Jenny So, 'Eastern Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections, Washington 1995, S. 189, no. 27 ; Historical Relics Unearthed in China, Beijing 1972, pl.74Altersspuren, korrodiert

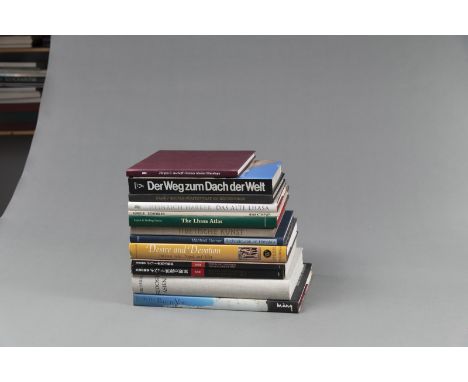

Kunst in Tibet, Südostasien, 12 Bände, u.a. Louis Frédéric, Pratapaditya PalPratapaditya Pal: "Desire and Devotion: Art from India, Nepal, and Tibet", 2001, Hardcover. Marykin M. Rhie/ Robert A. F. Thurman: "Widsom and Compassion: The Scared Art of Tibet", 1991, im Schuber.Aus der Sammlung Gerd-Wolfgang Essen (1930-2007), zwischen den 1950er und 1980er Jahren gesammelt

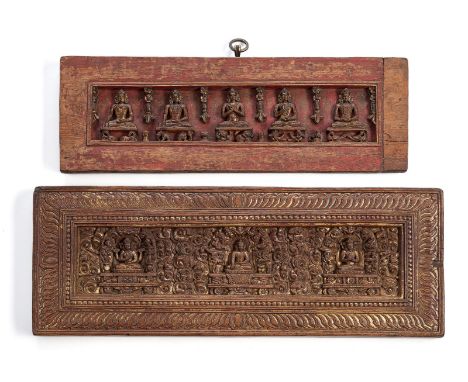

Drei Buchdeckel aus HolzTibet, 13. - 15. Jh.38,5 x 15,5 x 2/ 37 x 12 x 2/ 43 x16 x 2 cmHartes Holz, Außenseite: geschnitzt, Reste von Vergoldung, Innenseite: Reste von Pigmenten, zinnoberrot; die jeweiligen Arme der Bodhisattas sind abgebrochen. Das Innenfeld dieser Platte zeigt den historischen Buddha Shakyamuni, inmitten eines Prabhamandalas mit den sechs Symboltieren seiner Tugenden - Garuda, zwei Schlangen, zwei Makaras, zwei Widder mit Reiter, zwei Elefanten und in den Thronnischen zwei Löwen. Links, in seiner Aura, thront der Bodhisattva der Weisheit - Manjushri, mit den Attributen Schwert und Buch. Ihm gegenüber ist der Bodhisattva des Mitgefühls - Shadakshari-Lokeshvara, mit Lotos und Mala dargestellt. Die beiden gefalteten Hände vor der Brust sind abgebrochen. Das Mittelfeld ist von einer Perlenleiste eingefasst, und einem Fries von stilisierten Lotosblättern - Hartes Holz, Außenseite: naturbelassen, Innenfeld: geschnitzt, Reste von Vergoldung; Innenseite: naturbelassen. Das sorgfältig bearbeitete Innenfeld zeigt in drei tiefliegenden Nischen, umrankt von floralen Ornamenten, den historischen Buddha Shakyamuni (M), den „Bodhisattva der Weisheit“ - Manjushri (l), mit Schwert und Buch; sowie den zornvollen „Bodhisatta der Kraft“ - Vajrapani, mit dem Diamantzepter (Vajra) in seiner rechten Hand. Die Außenseite ist schlicht gehalten, lediglich eine Perlenleiste umfasst das geschnitzte Innenfeld. Die Titelseite weist florale Rankenornamente auf - Hartes Holz; Außenseite: durch Stege verbundene trapezförmige Flächen, eine Figurennische umschließend. Innenseite: naturbelassen, kleine Schadstellen in der Oberfläche. Dieser Buchdeckel ist Padmasambhabva gewidmet. Guru Padmasambhava oder der "Kostbare Guru", wie der große indische Gelehrte und Magier von den Tibetern auch genannt wird, gilt in der tantrischen Tradition des tibetischen Buddhismus, als der zweite Buddha. Diese Platte zeigt den großen Guru in einer tief eingeschnittenen Nische auf einem altarähnlichen Thron, auf einer Lotosblüte sitzend. Er trägt traditionell seinen Lotoshut mit dem Sonne-Mond Gestirn über der Stirnklappe, und den Vajra auf der Hutspitze. Ihn umfängt der weite in Falten gelegte Gelehrtenmantel der über den Knien übereinandergeschlagen ist. Seine rechte Hand hält das Diamantzepter (Vajra) vor der Brust, die linke die Schädelschale mit der Ambrosiavase. Aufrecht, in seiner linken Armbeuge, lehnt sein mythischer Stab Khatvanga. Der symbolreiche Ritualstab ist Sinnbild der Einheit von Glückseligkeit und Leerheit, und steht für die liebende Vereinigung (yab-yum) mit der spirituellen Partnerin. Links und rechts von der Nische mit dem Guru sind heilige Silben in Lantsha-Schrift eingeschnitten, dabei handelt es sich um ein Sanskrit-Mantra. Die Titelseite ist figürlich bearbeitet, und zeigt drei Buddhafiguren und zwei Stupas. In den Ecken sind zwei tibetische Schriftzeichen eingeritzt, als Kennzeichnung der Bandfolge.Bedeutende deutsche Privatsammlung, zusammengetragen in den 1970er und 80er Jahren, teilweise erworben von Schoettle Ostasiatische Kunst, StuttgartKleinere Altersschäden, Verluste, berieben

Vier Buchdeckel aus HolzTibet, 12. - 15. Jh. und später35 x 11,8 x 1,8/ 40,5 x 15,3 x 2,0/ 40 x 10,8 cmHartes Holz, rechter Rand beschnitten, mit fremdem Holz angesetzt; Innenseite, Innenfeld: tief herausgearbeitete, beinahe vollplastische, vergoldete Figuren; Außenseite: Innenfeld: rautenförmige schmuckimitierende Rauten, mit zinnoberfarbenem Grund, Reste von Vergoldung; Perlenleiste, gemalter grünfarbener Fries mit stilisierten Lotosblättern, berieben; Aufhängungsvorrichtung - Hartes Holz, Außenseite: Innenfeld: geschnitzt, Vergoldung; Innenseite: naturbelassen. Drei Prabhamandalas schmücken die geschnitzte Innenseite dieses Buchdeckels. Das mittlere Prabhamandala zeigt auf einem altarähnlichen Thron, umgeben von den allegorischen Tierdarstellungen die Tugenden eines Cakravartin versinnbildlichend, den historischen Buddha Shakyamuni in seiner traditionellen Darstellungsweise. Auf dem linken Thron sitzt Prajnaparamita, die Deifizierung der gleichnamigen Mahayana-Lehren. Sie ist mit vier Armen ausgestattet, und hält in ihren oberen beiden Händen die Attribute: Vajra (r) und das gleichnamige Buch (r). Ihre rechte untere Hand hält sie vor der Brust mit der Geste der Argumentation und die linke liegt meditativ im Schoß. Ihre Throntiere sind zwei Löwen in den Altarnischen und auf den Lotossäulen links und rechts je ein Vogel. An der Spitze der Nische erscheint die Schutzmaske, das Kirtimukhahaupt. Die rechte Seite des Innenfeldes zeigt den Thron des Mahavairocana. Er hält seine beiden Händen in der „Mudra der Höchsten Weisheit“ (Skr. bodyangi mudra). Auch sein Prabhamandala ist, wie bei Buddha Shakyamuni, mit den selben Tiersymbolen versehen. Zwischen den Thronen der Gottheiten sind sorgfältig ausgearbeitete Voluten geschnitzt. Das Innenfeld, ist mit einer umlaufenden Perlenleiste eingefasst und umrahmt von einem breiten Fries stilisierter Lotosblätter. Die vergoldete Titelseite zeigt einen stilisierten Supa, umrankt von floralen Ornamenten. Die gegenüberliegende Schmalseite ist mit goldenen Wellenornamenten gestaltet - Paar Buchdeckel für eine Handschrift, dünne Holzplatten, Innenseiten bemalt, Außenseiten naturbelassen. Die Innenseite des oberen Deckels zeigt die tantrische Gottheit Hevajra, in Vereinigung der Partnerin, Hevajra hat neun Köpfe und sechzehn Arme. Das tantrische Paar wird von vier mehrarmigen flammenumloderten Dakinis, mit teils einem und drei Köpfen flankiert. In ihren Händen halten sie unterschiedliche Attribute, und jeweils den magischen Stab (katvangha) in einer ihrer linken Hände. Mit ihren ausgestreckten Beinen tanzen sie über Hindergeistern auf Lotosbasen. Die untere Platte stellt fünf tantrische Gottheiten dar, u. A. Yamantaka (M) und Cakrasamvara (l.v. d. M.). Alle erscheinen mit ihren Partnerinnen.Bedeutende deutsche Privatsammlung, zusammengetragen in den 1970er und 80er Jahren, teilweise erworben von Schoettle Ostasiatische Kunst, StuttgartKleinere Altersschäden, Verluste, berieben

Kugeliges Deckelgefäß vom Typ 'dui' mit InschriftChina, Zeit der Streitenden Reiche, ca. 4. Jh. v. Chr.H. 24,8 cmDer Typus des aus zwei einander gleichen Teilen zusammengesetzten Speisegefäßes dürfte erst gegen Ende der Frühling und Herbst Periode im sechsten vorchristlichen Jahrhundert in Gebrauch gekommen sein. Es ist mit stark stilisierten Drachen in ringartig geformten Griffen auf dem Deckel und dem Stand versehen. Daneben zeigt jede der beiden Schalen zwei zusätzliche einfache, gleichfalls ringförmige, einander gegenüber stehende Griffe nahe dem nicht gekehlten Rand. Um den Deckel fixieren zu können, sitzen an seinem Rand drei kleine überragende Halterungen, die ihn sicher darauf verankert. Nur der als Deckel dienende Teil trägt eine aus vermutlich zweiunddreißig (oder vielleicht auch mehr) Schriftzeichen bestehende Inschrift, die jedoch durch die teilweise beträchtlichen Verkrustungen überdeckt wird und folglich nur erschwert lesbar erscheint. Bronze gegossen in zwei Teilen, große Bereiche körnig bläulich und grün verkrusteter Versinterungen und rief dunkelrotbraune Patina an jenen Stellen, wo das Metall keine Verkrustungen aufweist.Bedeutende österreichische Privatsammlung, laut Aufzeichnungen in den 1990er Jahren erworbenPubl. Zeileis 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesischer Bronze', 1999, Nr. 83, S. 242 - 243Vgl. ein ähnliches Bronze-Dui aus der Zeit der Streitenden Staaten, das 1965 aus dem Grab Nr. 1 in Wangshan, Jiangling, ausgegraben wurde und sich heute in der Sammlung des Provinzmuseums Hubei befindet, ist in Pre-Qin Civilization in the Jiangshan Region, Hongkong, 1999, S. 110, Nr. 72 abgebildet. Ein weiteres Beispiel ist abgebildet bei Kao Jen-chun, Masterworks of Chinese Bronzes in the National Palace Museum, Taipei, 1973, Nr. 18; vgl. auch ein ähnliches Dui, angeblich aus Anhui Shou Xian Zhujiaji, 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr., abgebildet bei J. So, Eastern Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections, New York, 1995, S. 69, Abb. 126Etwas berieben, partiell korrodiert

Verehrungsthangka für VajradharaLadakh, 16. Jh., Schule der Drikung Kagyu-pa85,5 x 63,2 cmVajradhara ist reich ausgestattet mit seidenen Kleidern, Schmuckstücken und Attributen, die alle im Zusammenhang mit seinen Qualitäten des erwachten Bewusstseins stehen. Sein sechsfacher Schmuck versinnbildlicht die Sechs Tugenden (paramitas) eines Weltenherrschers (cakravartin): Ringe an Armen und Beinen - Hingabe, Gürtel - Sittlichkeit, Ohrschmuck - Geduld, Halskette - Stärke, Krone - Versenkung, Asche und Brahmaschnur - Einsicht (prajna). Die fünffache Krone symbolisiert dass Vajradhara über die fünf Tathagata-Weisheiten verfügt: Die Spiegelgleiche Weisheit, in der sich alle Gegensätze als Illusion erweisen; Die allumfassende Weisheit der Dharma-Sphäre; Die Weisheit der Gleichheit, in der alle Wesen als gleich erkannt werden; Die Weisheit der Klarschau, mit der die Ursachen karmischer Bindungen erkannt werden können; Die Weisheit der Tatvollendung, mit deren Hilfe alle noch bestehenden karmischen Bindungen gelöst und überwunden werden können. Seine blaue Körperfarbe verkörpert seinen völlig offenen Geist, frei von Dualitatät. Seine im Vajrasitz gekreuzten Beine zeugen von der Unbeirrbarkeit seiner Verwirklichung. Vajradhara verkörpert die reine und wahre Selbstnatur aller Buddhas und gilt als Offenbarer tantrischer Lehrinhalte. Vajradhara ist der Ursprung aller Erscheinungsformen. Seinen Sitz bildet eine Lotusblume über einem altarähnlichen Lowenthron. Auf den Staubgefäßen des Lotus liegt die weiße, hier nur als durchscheinende Fläche erkennbare Mondscheibe, die als das Symbol der relativen Wahrheit, die die friedvollen Gottheiten verkörpern, verstanden wird. In beiden Händen hält die Gottheit Glocke und Diamantszepter (vajra) vor der Brust gekreuzt - die Symbole des Vajrayana-Buddhismus. Die Glocke gilt als weibliches Symbol und als Sinnbild der Weisheit, die sich wie der Klang der Bronze auszubreiten vermag, und als Sinnbild des Ziels das es zu erreichen gilt. Das männlich besetzte Szepter, manchmal auch als „Donnerkeil“ bezeichnet, versinnbildlicht die Methode, oder den (tantrischen) Weg. Durch das Überkreuzen der beiden Hände vor der Brust symbolisiert die Gottheit die Vereinigung der Gegensätze von Methode und Weisheit. Die Aura die seinen Körper umgibt ist regenbogenfarbig gestreift, und seine Gloriole ist grün. Darüber erscheint, vor einer weißen Scheibe, der gehörnte Kopf des mythischen Vogels Garuda, der „Herr der gefiederten Wesen“. Nach links und rechts unten entfalten sich paarweise die allegorischen Tierdarstellungen: Nagas, Meerungeheuer (makara), Ziege mit Zwerg, Elefant und Löwe. Diese stehen für die Sechs Tugenden (Paramitas) eines Cakravartin (Weltenherrscher). 1. Garuda - Die Paramita der Großzügigkeit, Wohltätigkeit, Gebefreudigkeit, völlig frei von Anhaftung und Erwartung. 2. Naga - Die Paramita der Ethik des rechtschaffenen Verhaltens, der Moral, Selbstdisziplin, persönlichen Integrität, der Ehre und des Nicht-Verletzens. 3. Makara - Die Paramita der Geduld, der Toleranz, Duldsamkeit, und Akzeptanz, welche befähigen den Herausforderungen und Schwierigkeiten des Lebens gelassen entgegen zu sehen, ohne die Fassung und innere Ruhe zu verlieren. 4. Ziege und Zwerg - Die Paramita der Anstrengung und Beharrlichkeit, der Qualität von Energie, Kraft, Vitalität, Durchhaltevermögen, Fleiß, freudiger und beharrlicher Anstrengung. 5. Elefant - Die Paramita der Konzentration, Meditation, Kontemplation, Achtsamkeit, Gewahrsein und mentaler Stabilität. 6. Löwe - Die Paramita der Weisheit, frei von Begrenzung durch Konzepte, Meinungen oder bloßem intellektuellem Wissen. Über die zentrale Meditationsgottheit ist ein goldener Ehrenschirm gespannt. Um der Meditation über Vajradhara die erforderliche Weisheit, Kraft und Schutz zukommen zu lassen, hat der Auftraggeber oder der Maler zahlreiche spirituelle Führer und energievolle Stützer beigegeben, sowie den mächtigen Mahakala Bernagchen (u. M.). Dieser gilt als eine Ausstrahlung des Bodhisattva Vajrapani. Bernagchen steht für Tod und Vernichtung selbstzerstörerischen Ichs, das an falschen Illusionen anhaftet, der Erlösung vom Ego, dem größten Hindernis auf dem spirituellen Weg. Mahakala, in dieser Form als Bernagchen, erscheint wie ein Rakshasa-Dämon, er ist jedoch kein Dämon sondern er dient als Spiegelung des Bösen dazu innere Dämonen und Hindergeister abzuschrecken und zu bekämpfen. Er ist ein voll erleuchteter Schützer erkennbar daran dass er das Weisheitsauge auf der Stirn trägt. Bernagchen ist als persönlicher Schützer der Karmapa Patriarchen verpflichtet, und gilt als Hauptschützer der Karma-Kagyü Linie. Er wurde von dem 2. Karmapa Karma Pakshi (1206-1283; s. r. u. Ecke, mit schwarzem Hut) in die Karma-Kagyü Tradition eingeführt. Die spirituellen Unterstützer, Wegbereiter und Schützer sind rundum wie ein Rosenkranz am äußeren Rand der Malerei abgebildet, von wo aus sie ihren Segen vermitteln. Der Reihe nach, oben in der Mitte beginnend, und im Uhrzeigersinn folgend, sind es nachstehende Gottheiten und Persönlichkeiten: Dakini Naro khachöma, Gu ru pad ma (Padmasambhava), Indrabhūti ?, nicht identifizert, Saraha, Tilopa, rGun (Milarepa? ), … mthson pa (Karma Pakshi), bDer gshegs pa'i [dpal] Sugatashrī ?, rDza lha nago (nag po?) (Mahakala); mGon ber nag chen, bya … ldi …, nicht identifiziert, Dag po rin chen (Jigten Sumgön ?), Marpa, Naropa?, Dre dril lu pa, Dombhipa, Ku ku ri pa, Bir wa pa, Klu sgrub (Nagarjuna), Spyen ras gzig (Shadakshari Avalokiteshvara - rotfarben). Tempera und Gold auf Baumwollgewebe; Beschädigungen durch Wasser, zahlreiche Namensnennungen in tibetischer Schrift in der roten Randleiste. Die Identitäten sollten nochmals überprüft werden, da die Inschriften in Kürzeln wiedergegeben wurden, und daher möglicherweise missverständlich.Alte bayerische Privatsammlung, großteils bei Schoettle Ostasiatica, vor 1990 erworbenKleinere Altersschäden durch Wasser, etwas berieben und rest.

Feine Bronzegruppe mit Darstellung von einem Tiger im Kampf mit einem KrokodilJapan, sign,; Sano Takachika, Japan, Meiji-PeriodeL. 68 cm / 11.7 kgAus einer alten norddeutschen Privatsammlung, seit ca. 1900 im FamilienbesitzDer Künstler Sano Takachika 佐野隆親 war Mitglied der Tokyo Chokokai und stellte 1894 auf der Nihon Bijutsu Kyokai aus. Er arbeitete auch für die kaiserliche Familie und ist in der M. Tomkinson Collection "A Japanese collection" 1898 sowie in der Khalil Collection verzeichnet. Minim. berieben

Bronzevase vom Typ 'zhi' mit Siegelschrift innen am BodenChina, Song-/ Ming-DynastieH. 11,7 cmBirnförmiger Korpus, durch zwei Grate über der Schulter gegliedert, auf einem leicht ausladendem Fuß stehend, der mit zwei weiteren umlaufenden Graten gegliedert ist. Die Bronze hat eine dunkelgraue Patina und einige leichte Verkrustungen. Innen am Boden Vierzeichen-Siegelmarke. Gewicht: 631 gr.Aus einer alten deutschen Privatsammlung, erworben am 7.6.1984 bei Lempertz, Köln, Lot 1064Vgl. J. Rawson, Western Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections, Arthur M. Sackler Foundation, 1990, no. 101gMinim. best., etwas berieben

Bi-Scheibe aus beige-braun versinterter Jade auf HolzstandChina, Neolithikum, 3./2. Jahrtausend v. Chr.D. 21,5 cmGelbliche, deutlich durchscheinende Jade mit größeren kalzifizierten Bereichen, undekoriert, Sägemarken aufbeiden Seiten.Bedeutende österreichischen Privatsammlung, 1993 bei E. & J. Frankel, New York, erworbenPubliziert: E&J Frankel Ltd.: "Twenty-fifth Anniversary Retrospect", New York, 1992, Nr. 41, S. 108-109Zeileis, "Ausgewählte chinesische Jade aus Sieben Jahrtausenden", 1994, Nr. 62, S. 78Vgl. Hartman, J. M., Ancient Chinese Jade from the Buffalo Museum of Sience, New York 1975, p.5, pl.2., Loehr, M., Ancient Chinese Jade from the Grenville Winthrop Collection, Fogg Art Museum, Harvard University 1975, p.36, pl.6. Neolithic Burial Site in Shandong 1959, p.22, fig. 11:1, West China Union University in Cheng Te-k'un's Prehistoric China, pl.XV:1.Rest. Bruchstelle, etwas bestoßen

Archaische Ritualbronze vom Typ 'hu' mit FeuervergoldungChina, spätere Zeit der Streitenden Reiche 'Zhanguo', 4. - 3. Jh. v. Chr. oder frühe Westliche Han-DynastieH. 30 cmBedeutende österreichische Privatsammlung, in den 1980er Jahren laut Überlieferung aus einer alten deutschen Diplomatensammlung erworben, die Anfang des 20. Jahrhunderts in China zusammengetragen wurdePubl.: Zeileis "Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesische Bronze", 1999, Nr. 79, S. 288-289Vgl. Jenny F. So, "Eastern Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections", Vol. III, 1995, no. 50, S. 278-283, ein ähnliches, robusteres und runderes "hu" mit anderer Dekoration in drei Registern, aber ohne Deckel, datiert auf die späte Periode der Streitenden Staaten, 4.-3. Jh. v. Chr. und mit weiteren Referenzen. - Das Palastmuseum (Hrsg.), Bronzen im Palastmuseum, Peking 1999, Nr. 318, S. 313, ein "hu" mit Deckel von ähnlicher Form und Dekoration, datiert in die späte Zhanguo-Periode - Sotheby's New York, 20.9.2000, Lot 44, ein größeres hu mit glattem Körper außer drei flachen, horizontalen Bändern und ohne Deckel, H: 46 cm, wahrscheinlich zu spät in die Han-Dynastie datiert und mit weiteren ReferenzenBerieben, Altersspuren

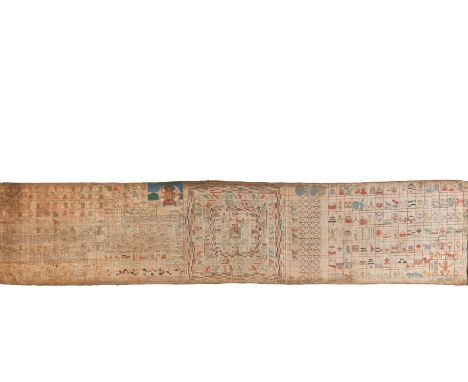

Astrologisches Diagramm zur Bestimmung der karmisch günstigen und ungünstigen DatenTibet, 18./ 19. Jh.230 x 45 cmDiese aufwändige und höchst ausführliche Divinationsrolle zeigt in ihrer Mitte ein Viereck in dessen Zentrum eine stilisierte Schildkröte dargestellt, und auf deren Bauch das magische Quadrat mit den Symbolen der neun Planeten aufgezeichnet ist. Der Bodhisattva der Weisheit, der sich als Schildköte, im Inneren des Quadrats manifestiert, erscheint in seiner Bodhisattva-Form in der linken Tabelle in der rechten oberen Ecke. Ausgehend von dem magischen Quadrat folgen konzentrisch angeordnete Reihen mit den immer wiederkehrenden Zeichen der Acht Parkhas, den zwölf Tierkreiszeichen, unterschiedlichen Symbolen und verschiedenfarbig unterlegten Schriftzeichen die Elemente kennzeichnend. Die Bestimmung der Schicksalstage und und künftige Ereignisse ist ein höchst kompliziertes Unterfangen und erfordert weitreichende Kenntnisse. Desi Sanggye Gyatsho, der Regent des V. Dalai Lama (1617-1685), verfasste ein umfangreiches Werk unter dem Titel „Weißer Beryll“ (Vaidurya dkar-po), das zum größten Teil die Inhalte der Nag-rtsis (Sinotibetische Divinationskalkulationen) abhandelt. Wesentliche Fragestellungen der Divination umfassen: Wirtschaftliche Belange - Viehbestand, Handelsgeschäfte und damit verbundene Reisen; Größe der Familie (Anzahl der Kinder); Gesundheitszustand, -Prognosen; Lebensdauer, Todeserwartung, Glück oder eintretendes Unglück, u. a. m. Aus vielerlei Komponenten, werden die karmischen Bedingtheiten berechnet, wie Zeit - zusammengesetzt aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, den Fünf Elementen, geographische Position, usw. Die Tabelle links des quadratischen Feldes ist ausgefüllt mit vielen Darstellungen, Symbolen, Zeichen und Textpassagen. Auch die gegenüberliegende Tabelle, teilt sich in unzählige Felder in denen Zeichen und Gegenstände aufscheinen die zur Vorhersage von Ereignissen bestimmend sind. Baumwollgewebe, Pigmente, Tusche.Bedeutende deutsche Privatsammlung, in den 1970er und 80er Jahren gesammelt, großteils bei Schoettle Ostasiatica, Stuttgart erworbenLiteratur: Gyurme Dorjee: Tibetan Elemental Divination Paintings. Illuminated manuscripts from The White Beryl of Sangs-rgyas rGya-mtsho with the Moonbeams treatise of Lo-chen Dharmaśrī. John Eskenazi Books, London 2002, ISBN 0-9539941-0-4. Béla Kelényi (Ed.) Demons and Protectors, Folk Religion in Tibetan and Mongolian Buddhism; Ference Hopp Museum of Eastern Asiatic Art; Budapest, 2003Altersspuren, berieben

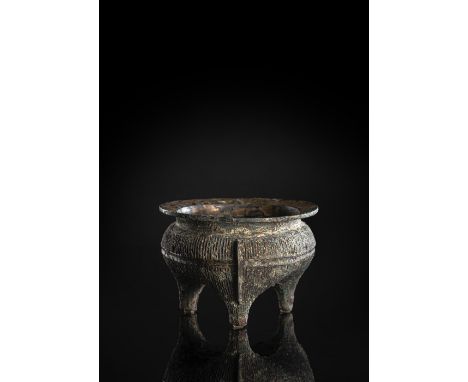

Dreibeiniges Bronzegefäß vom Typ 'li'China, Westliche Zhou-DynastieD. 16 cmDer dreipassige Korpus steht auf drei hufförmigen Füßen und ist an den Seiten mit erhabenen vertikalen Linien versehen, die durch schlichte horizontale Streifen und schmale Flansche unterteilt sind.Bedeutende österreichische Privatsammlung, laut Aufzeichnungen der Galerie Asboth, Wien in den 1990er Jahren aus einer alten Wiener Privatsammlung erworbenPubl. Zeileis 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesische Bronze', 1999, Nr. 15, S. 44 - 45Li mit gestreifter Dekoration wurden von Töpferprototypen inspiriert und waren während der mittleren bis späten westlichen Zhou-Dynastie beliebt. Ein Satz von fünf ähnlichen Li-Gefäßen mit Wei Bo-Inschriften wurde in einem Hort im Dorf Zhuangbai, Kreis Fufeng, Provinz Shaanxi, gefunden und von Wu Zhenfeng in Shangzhou qingtongqi mingwen ji tuxiang jicheng (Complete Collection of Inscriptions and Images of the Shang and Zhou Bronzes), Bd. 6, Shanghai, 2012, S. 85-89, Nr. 2702-2706, abgebildet. Die Wei Bo li haben schlankere Beine und größere Proportionen als die vorliegenden li und können durch die Inschrift in den letzten Teil der mittleren westlichen Zhou-Dynastie datiert werden.Vergleiche ähnliche Beispiele, die aus Fundstätten der mittleren westlichen Zhou-Dynastie in der Provinz Shaanxi ausgegraben wurden, abgebildet in Jessica Rawson, Western Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections, Bd. IIB, Washington, D.C., 1990, S. 322-323, Abb. 27. 2 und 27.4. Vergleiche auch eine li von ähnlicher Größe und Gestaltung aus den Arthur M. Sackler Collections, abgebildet ebd., S. 330-331, Nr. 27Rand berieben, teilweise korrodiert

Konvolut Ausstellungskataloge, u.a. Jacques Barrère, diverse Ausgaben China, Skulpturen und Bronzen, u.a. Marylin M. Rhie8 Ausstellungskataloge "Jacques Barrere Art d'extreme Orient Paris", zum Teil mit Hardcover, 1990-2000er Jahre. Gebundene Ausgabe "Collection Vérité: Sculptures d'Asie", 2009. Ausstellungskatalog des "Musée de arts asiatiques Guimet" mit Hardcover. "Early Buddhist Arts of China and Central Asia Vol. I", Marylin M. Rhie, mit Hardcover und über 500 Illustrationen, 1998.Aus einer europäischen Privatsammlung, erworben vor 2007Zum Teil leichte Gebrauchsspuren

-

375905 item(s)/page