We found 375851 price guide item(s) matching your search

There are 375851 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

375851 item(s)/page

Medaglione devozionale in filigrana d'argento dorato, argento dorato sbalato e cesellato e smalto dipinto. Maestranze siciliane della fine del XVIII secolo, cm 5x5,2. Il medaglione devozionale in esame doveva avere in origine la funzione di pendente terminale di corona di rosario, a tale produzione dovevano concorrere molteplici botteghe in più aree della Sicilia, per le innumerevoli differenze che si riscontrano tra i tanti esemplari esaminati. "Le divergenze nel modo di dipingere gli smalti in diversi centri della Sicilia trovano peraltro riscontro — osserva Maria Concetta Di Natale — nella varietà di esecuzione della filigrana", documentata in area messinese, in area palermitana e trapanese (cfr. M.C. Di Natale, scheda 1,44, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, p. 107). Un documento che interessa quest'ultima area della Sicilia segnala l'uso di vendere in blocco smalti dipinti da parte di specialisti del settore, non necessariamente orafi e argentieri (A.M. Precopi Lombardo, Documenti inediti e poco noti degli argentieri e orafi trapanesi, in Ori e argenti..., 1989) confermando "la divisione dei compiti già operata nell'ambito della stessa produzione delle argenterie, dove lavoravano fianco a fianco maestri diversi, realizzando uno lo sbalzo, l'altro il cesello e così via" (M.C. Di Natale, scheda 1,44, in Ori e argenti..., 1989, p. 107). Il manufatto della collezione Maranghi è formato da una cornice mistilinea in filigrana d'argento dorato con girali fitomorfi, formanti in più punti fiori stilizzati, il cui pistillo è costituito da un motivo a granulazione. La preziosa intelaiatura ingloba uno smalto dipinto con vivaci colori raffigurante San Giuseppe che regge tra le braccia il Bambino Gesù e reca in mano la caratteristica verga fiorita. Narra San Girolamo, infatti, che i pretendenti di Maria portarono al sommo sacerdote nel tempio di Gerusalemme una verga e tra tutte fiorì proprio quella di Giuseppe, indicando la volontà divina che il giovane divenisse lo sposo di Maria. Il verso del medaglione presenta, invece, il monogramma bernardiniano IHS, adottato come emblema dalla Compagnia di Gesù (cfr. J. Hall, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell'arte, Milano 1989, pp. 231-232). Il manufatto, da attribuire ad abili orafi siciliani della fine del XVIII secolo, per l'utilizzo della citata tecnica della granulazione, rientra in una tipologia già diffusa in Sicilia sin dal XVII secolo. Sono significativi esempi i manufatti prodotti dalla bottega messinese del valente smaltatore messinese Joseph Bruno, figlio di orafo, allievo del Quagliata, abile come un artista francese, le cui opere, caratterizzate da smalti dipinti dai toni chiari, sono state esportate pure in Spagna da dove si era generalmente importato in Sicilia (M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia, Palermo 2000, II ed. 2008, p. 157). Tra le opere ancora presenti in territorio spagnolo riferite all'artista siciliano, si ricordano due pendenti della Fondazione Lazaro Galdiano, uno con la croce di Malta nel verso e con il Salvator mundi e San Giovannino nel recto e l'altro con la Croce di San Giacomo della Spada e con la figura dell'Immacolata (cfr. L. Arbeteta Mira, El arte de la joyeria en la collección Làzaro Galdiano, Segovia 2003, pp. 175-180). Al nome del famoso smaltatore se ne aggiungono tanti altri noti, come gli orafi don Camillo Barbavara e Leonardo Montalbano, e meno conosciuti, come il palermitano Angelo Lombardo, "maestro di opera di smalto", che il 29 ottobre 1615 vendeva al mercante Giacomo Sagrì molte dozzine di "pendagli di smalto" (M.C. Di Natale, Le vie dell'oro: dalla dispersione alla collezione, in Ori e argenti..., 1989, p. 41). La diffusione di tali manufatti e la grande quantità superstite si lega alla pratica della recita del rosario diffusasi soprattutto nel XVII e nel XVIII secolo, periodi in cui vi è stato un crescente aumento delle confraternite e delle dissertazioni sui misteri del Rosario. Mariny Guttilla nota che proprio in tali secoli "circolarono anche pubblicazioni tese a dimostrare che la regola liturgica del rosario era stata profetizzata fin dalle Sibille, dai Profeti dell'Antico Testamento e nell'Apocalisse di San Giovanni" (M. Guttilla, Apologetica mariana e stucchi del Serpotta nell'Oratorio del Rosario di San Domenico a Palermo, in "Storia dell'arte", n. 59, 1987, p. 75). Inedito Rosalia Francesca Margiotta

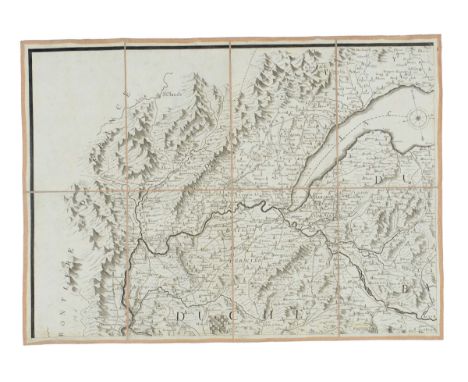

Borgonio, Giovanni Tommaso, Carta Corografica degli Stati di S. M. il re di Sardegna data in luce dall’ingegnere Borgonio nel 1683 corretta ed accresciuta nell’anno 1772..Torino, s.d. Ma fine sec. XVIII Grande carta incisa all’acquaforte e divisa in 25 riquadri applicati su tela. (2370x 1870 mm circa). Incisa da Jacopo Stagnon, questa carta deriva da quella del 1683 di Tommaso Borgonio, considerato il più grande cartografo piemontese del secolo XVII. Il nostro esemplare, perfetto,è esente da tracce di coloritura e risulta diviso in 25 riquadri conservati entro 5 scatole di manifattura coeva, appositamente realizzati per contenerli. Sono presenti timbri non deturpanti di epoca napoleonica, a testimonianza dell’uso che l’imperatore Napoleone I, fece di questa carta, sia per scopi civili che militari.

Pio VII in preghiera Cere policrome su vetro Dimensioni della cera: cm 8,5 x 6,8 Astuccio: cm 9,8 x 8,2 x 2 Roma, inizi del XIX secolo, Il pontefice è ritratto a mezzo busto di profilo dal lato sinistro, le mani giunte, orante di fronte ad un Crocifisso e ad una placca ovale con la Ma- donna Addolorata. Sul fondo si distinguono il campanello e il calamaio dello scrittoio su cui il papa appoggia i gomiti. L’ovale in cera è contenuto nel suo astuccio originale in pelle con un motivo di piccole foglie impresse e dorate e all’interno rivestito in seta verdina. L’immagine di PioVII (Barnaba Chiaramonti nato nel 1742,papa 1800-1823) qui rappresentata è nota sia attraverso alcune medaglie commemora- tive sia attraverso un’incisione di Giuseppe Mochetti. Unica differenza con queste raffigurazioni è il dettaglio dello schienale della poltrona pontificia che non compare nella nostra cera. La prima delle medaglie1 documentata fra il 14 marzo 1808 e il 13 marzo 1809, presenta sul dritto l’immagine predetta e la scritta PIVS VII P. M. A. IX (Pius Septimus Pontifex Maximus anno nono) e in basso la firma G. Gennari (sul rovescio le teste di San Pietro e San Paolo affrontate e sor- montate dallo Spirito Santo con la scritta FUNDAMENTA FIDEI e GGF). Si è pensato che l’iniziale del nome proprio che accompagna il cognome Gennari sia scioglibile in Giuseppe. Una seconda medaglia, pressoché identica alla precedente, è firmata sul dritto L. Gennari 2: vale a dire Luigi Gennari. Di questo artefice si ha qualche notizia fra Sette e Ottocento come coniatore per la Reverenda Camera Apostolica e per privati 3. Da questa immagine derivano diverse altre medaglie 4. L’incisione di cui si diceva, col ritratto del Papa, presenta la firma di Giuseppe Mochetti (figlio dell’incisore Alessandro Mochetti che aveva lavorato con Giuseppe Volpato),un autore di cui si ha traccia a partire dal 1804,quando fu premiato nell’Accademia di Disegno del Campidoglio. Fu incisore alla Calcografia di Roma e nel 1830 è registrato col padre a via Gregoriana n.6. L’incisione col profilo di Pio VII orante, oltre ad una lunga frase dedicatoria,porta la scritta PIVS SEPTIMVS PONTIFEX MAX PONTIFICATVS EIVS ANNI X. In altre incisioni note Giovanni Petrini usò la stessa effigie. Al Museo Nazionale del Bargello si conservano una placca circolare in cera rosa su vetro nero (diam. cm 7) con la stessa raffigurazione del pon- tefice orante e un’altra (più grande cm 10,5) in cere policrome ma con l’immagine rovesciata, firmata e datata 1813 dal noto ceroplasta Clemente Susini (1754-1813). Esiste anche una miniatura policroma con la medesima immagine, già nella raccolta di A. Busiri Vici 5. Possiamo dedurre da tutti questi dati che l’immagine di Pio VII dovrebbe risalire al più tardi al 1808: è ovvio che l’idea compositiva deve spettare ad un pittore attivo a Roma ai primissimi dell’Ottocento per ora non identificato. Oltre che incisioni e medaglie esistono anche mosaici a piccole tessere con l’effige del papa di mano di Vincenzo Verdejo, ar tefice del quale si hanno poche notizie ma che si sa attivo agli inizi dell’Ottocento in via Condotti (non abbiamo date certe maVerdejo risulta menzionato dal Guattani nel 1809).Il ritratto di PioVII in mosaico delVerdejo,già pubblicato, non corrisponde alla nostra cera ma chi scrive ha visto un altro piccolo mosaico firmato dallo stesso autore in cui si utilizza la medesima immagine del papa in preghiera davanti a un Crocifisso 6. 1 A. Patrignani, Le monete di Pio VII 1800-1823, Perscara-Chieti, 1930, tav. IV; vedi anche S. Bertuzzi, Pio VII, Leone XII, Pio VIII e le rispettive Sedi Vacanti nella medaglia 1800-1830, Corpus Numismatum omnium Romanorum Pontificum, vol IX-XI, Roma, 2012, n. 87, p. 176 2 Bertuzzi, op cit. , n.88, p 177 3 Bertuzzi, op. cit. p 40: la sua attività sembra arrestarsi prima del 1830 ca. (1780 ca- 1832) 4 Bertuzzi, pp 203, 204, 205, 272, 273, 274 alcune sono firmate da G. Gennari e risalgono al 1814, altre da diversi autori 5 Ritrattini in cera di epoca neoclassica, catalogo della mostra, Firenze, Palazzo Pitti, 1981, catt. 68a, 68c. Nella scheda della prima delle due cere si segnala una cera analoga con la scritta “Santarelli” sul retro in collezione privata . Per la miniatura su avorio: A. Busiri Vici, I Poniatowski e Roma, Roma 1961, fig. 164: in quell’immagine compare il dettaglio della poltrona con lo stemma papale e le chiavi di San Pietro 6 Per Verdejo: D. Petochi, M. Alfieri, M.G. Branchetti, I mosaici minuti romani, Roma, 1981, p. 73 e p. 230; S. Rudolph, Giuseppe Tambroni e lo stato delle Belle Arti in Roma nel 1814, Roma, 1982, p.75 e nota 212. Il piccolo mosaico a cui mi riferisco, in una cornice in bronzo dorato con l’arme del Papa, si trovava presso un negoziante a Roma nel 2012 2013 Alvar Gonzalez-Palacios, PALACIOS

San Francesco Anna Fortino ceroplasta siciliano (attribuito a) Sicilia, XVIII secolo, La scena raffigura San Francesco in estatica contemplazione. Il fondatore dell’ordine dei frati minori indossa un saio bruno con cordone in vita con i tre nodi, simboli dei tre voti di povertà, castità e ubbidienza (cfr. J. Hall, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’arte, Milano 1989, pp. 181- 183). Il Santo ha i segni della stigmatizzazione sulle mani e sui piedi e regge con la mano destra il teschio, allusione alla mortalità dell’uomo. Sulla roccia è posto il Crocifisso e il libro aperto delle preghiere. Contornano la scena svolazzanti puttini alati musicanti e contemplanti e testine alate di cherubini. L’opera per il realistico modellato e la finezza di esecuzione parrebbe da ricondurre ad Arma Fortino, nata a Palermo nel 1673 ed ivi morta nel 1749,che“esercitò la poesia,la musica e la pittura ma si distinse sopra tutto nell’arte di modellare la cera”(cfr.A.Gallo,Parte prima delle notizie di pittori e musaicisti siciliani ed esteri che operarono in Sicilia, ms. XV.H.18. del sec. XIX, trascrizione e note di M.M. Milazzo e G. Sinagra, Palermo 2003, p. 264; Idem, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti siciliani ed esteri che operarono in Sicilia, ms. XV.H.19. del sec. XIX, saggio introduttivo, trascrizione e note di A. Mazzè, Palermo 2005, pp. 414-415, 480; Idem, Lavori artistici in cera di Anna Fortino, in “Passatempo per le dame”, a. 4, n. 33, 13 agosto 1836, pp. 261-264; P. Sgadari Di lo Monaco, Pittori e scultori siciliani dal Seicento al primo Ottocento, Palermo 1940,p.54;A.Mongitore,Memorie dei pittori,scultori,architetti,artefici in cera siciliani,ms.1742 ca.,a cura di E.Natoli,Palermo 1977 pp.42-43).Si tramanda che sia stata allieva di Rosalia Novelli, figlia di Pietro (A. Mongitore, Memorie..., 1977, pp. 42-43). Il Mongitore sostiene invece che impara l’arte di lavorare la cera da un tale Zamiano, alunnato poi ripreso dagli altri biografi, probabilmente da intendere come un errore nella scrittura di Zummo, proprio come ipotizza la Natoli (A. Mongitore, Memorie..., 1977, pp. 42-43, si veda anche M.Vitella, in Dizionario degli artisti siciliani, vol. IV,Arti Applicate, a cura di M.C. Di Natale, in corso di stampa, ad vocem). É stata considerata anche allieva di Giacomo Serpotta da AnnettaTunisi Colonna e recentemente è stata ipotizzata una sua collaborazione con lo stuccatore siciliano (S. Grasso - M.C. Gulisano, Mondi in miniatura le cere artistiche nella Sicilia del Settecento, Palermo 2011, pp. 73, 77).Tra le opere dell’artista si ricorda un presepe autografo segnalato dal Gallo nella collezione del marchese Cuccia “in cui l’occhio intelligente non sa stancarsi di ammirare la bellezza, diligenza, varietà e grazia delle figure che lo compongono” , un S. Giovanni Nepomiceno con angeli e paese, una Santa Rosalia, l’Arcangelo Raffaele e il ritratto di un re di Sicilia (A. Gallo, Lavori artistici..., in “Passatempo...”, 1836, p. 262). Si ricordano ancora altre composizioni presepiali realizzate dall’artista palermitana, come quella inviata in Spagna al re Filippo V “che el volle presso il suo capezzale” (A. Mongitore, Memorie..., 1977, p. 43) e molte altre disseminate in vari monasteri e collezioni private siciliane.Alla Fortino si attribuiscono ancora due scene in cera poste all’interno di urne vitree con Santa Rosalia nella grotta e San Girolamo, custodite nella chiesa di Sant’Antonio Abate di Palermo (ibidem), opere con applicazioni di dorature in oro zecchino (C. Caldarella, L’arte della ceroplastica in Sicilia,in F.Azzarello,L’arte della ceroplastica in Sicilia nella tradizione della provincia di Palermo,Palermo 1987,p.13) e inoltre La strage degli innocenti, il Martirio di San Sebastiano, San Martino che offre il mantello al povero e una Santa Rosalia in preghiera della collezioneTagliavia di Sciacca (F.Chiappisi,Arte ceroplastica inVal di Mazara nei secoli XVIII e XIX,in“Trapani”,a.XXIX,n.261,1984,pp.20-21). Si cita, infine, il Cristo deposto del Museo Diocesano di Palermo, concordemente riferitole (cfr. F. Pottino, Il Museo Diocesano di Palermo, Palermo 1969, p. 30: M.C. Di Natale, Arti minori nel Museo Diocesano di Palermo, Palermo 1986, p. 74), proveniente dalla collezione Russo Perez, caratte- rizzato come tante altre sue opere dalle cere precolorate e dal forte impatto realistico (cfr. M.C. Di Natale, in Siciliane, dizionario biografico a cura di M. Fiume, Siracusa 2006, pp. 291-292 ad vocem Rosalia Novelli e Anna Fortino; si veda inoltre M.C. Di Natale, Fortino Anna, in Enciclopedia della Sicilia, a cura di C. Napoleone, Parma 2006). L’opera della collezione Maranghi rimanda alla circolazione delle incisioni e dei dipinti legati alla vita del Santo d’Assisi, cui avrà certamente attinto la Fortino.Tali citazioni potrebbero costituire un ulteriore elemento per l’attribuzione della cera all’artista. Si ricorda, infatti, il pannello in cera raffigurante la Madonna del Rosario di collezione privata, che riproduce in modo fedele il dipinto di Carlo Maratta collocato sull’altare maggiore dell’oratorio palermitano di Santa Cita (S. Grasso - M.C. Gulisano, Mondi in miniatura.... 2011, pp. 73, 75-769).Avvicinano ulteriormente l’opera di Rimini alla Fortino i puttini e i cherubini effigiati in modo molto simile a quelli del manufatto in cera appena citato (ibidem). Inedito Rosalia Francesca Margiotta

Angelo Sarti (atribuito a) Benedetto XIII Cere policrome , Il Pontefice è effigiato in profilo con camauro e mozzetta; il bassorilievo è contenuto in una teca con cornice intagliata e dorata sormontata da un nastro annodato; il tutto è sistemato in una scatola ovale lignea il cui coperchio presenta due dipinti: all’esterno lo stemma pontificio di Benedetto XIII e all’interno il Cristo che consegna le Chiavi a San Pietro inginocchiato davanti al Trono; in alto due angeli reggono il triregno. Il primo papa e vicario di Cristo, San Pietro, è effigiato come un umile pescatore con la rete ai suoi piedi; sul fondo si intravedono gli Apostoli. Dimensioni: astuccio cm 34 x 28,5 x 11,6; la cera cm 20 x 17 x 7 Roma 1724-1730 Questo possente ritratto è una delle più riuscite raffigurazioni in cera di un pontefice. L’iconografia di Benedetto XIII (Orsini, 1724-1730) conta diversi notevoli esemplari primi fra i quali quelli scolpiti da Pietro Bracci (1700-1773) e tra questi la tomba del papa, a Santa Maria sopra Minerva, nella quale egli appare con il volto emaciato come era alla fine della sua vita (era nato nel 1749 a Gravina di Puglia).Vi sono altre immagini pla- stiche del pontefice ma la loro cronologia e attribuzione è soggetto di discussione, anche se si tratta di opere di grande pregio: fra queste spicca un superbo bronzo conservato nella Biblioteca dei Girolamini a Napoli firmato da Giacomo Antonio Giardini (1689-1739). Il modello di quel bronzo è molto vicino al fare del Bracci ma non è comunque certo che si debba alla sua mano, risulta anche meno patetico e commosso del ritratto del Bracci di cui si diceva 1. Fino ad oggi erano note tre cere che raffigurano Benedetto XIII. La prima è opera di Johann Georg Sindler (1669 circa-1732), tedesco ma attivo a Roma dove morì: si tratta di un medaglione circolare che si conserva nello Historisches Museum di Dresda 2. Un’altra cera, simile a quella testé citata ma meno forte, reca la firma di “Gio. Giorgio Sirocca” un oscuro artefice di cui nulla sappiamo, e si trova nella Chiesa dei Santi Vitale e Agricola di Bologna 3. La terza cera, infine, è firmata da Angelo Sarti, bolognese, la cui data di nascita resta incerta ma risulta attivo almeno fino al 1741 4. In quell’opera, che si trovava una quarantina di anni fa nella collezione Lombardi-Vallauri a Roma, Benedetto XIII è raffigurato frontalmente, con lineamenti scarni, come si vede nella scultura del Bracci mentre nella cera che ora esaminiamo il Papa è rappresentato di profilo e con le gote cascanti ma molto più piene. Questa quarta cera è talmente vicina a quella del Sarti da consentire un’attribuzione allo stesso autore: essa ripete le stesse idiosincrasie tecniche, il panneggio attento, il rilievo molto aggettante e la policromia vivace. In ambedue queste eccellenti opere il papa indossa un abbigliamento simile e ha il capo coperto dal camauro. Gli occhi realizzati in vetro confe- riscono una grande veridicità che riesce, con saggio equilibrio, a mantenere un qualche distacco nonostante la schiettezza della descrizione che nulla concede all’abbellimento e alla stilizzazione delle forme. Angelo Sarti, per quanto ancora molto poco noto, fa parte di quel notevole gruppo di ceroplasti bolognesi (si ricorderà che Bologna era allora parte dello Stato della Chiesa) che ebbe il suo zenit nei lavori di Ercole Lelli, di Angelo Piò, di Nicola Toselli, di Luigi Dardani e dei coniugi Man- zolini 5. La scatola che contiene la teca col ritratto di Benedetto XIII reca nella parte interna del coperchio, come si è detto, un’allegoria del papato o, se si vuole, della missione affidata da Cristo al suo Vicario. Questa delicata opericciola, dipinta di tocco, rapidamente, ben si inserisce nella storia della pittura romana del Settecento, fra il tardo Maratta e il primo Rococò. Non è questo il luogo per fare un’attribuzione vera e propria ma è forse opportuno ricordare come l’opera di due pittori di quell’epoca potrebbe essere collegata a questo piccolo lavoro. Mi riferisco a Girolamo Pesci (1679-1759) e a Giovanni Domenico Piestrini (o Piastrini) (1668-1740). Un paio di opere del Pesci come l’Estasi di San Francesco (ante 1739, Rieti Museo Civico) e l’Assunzione della Vergine (ca. 1739-1740, Roma, collezione privata) e una del Piestrini, il bozzetto per l’affresco di Santa Maria in Via Lata (inizi anni ’20, Roma, collezione Lemme) 6 possono fare qui il caso nostro. Per un’antica tradizione famigliare si riteneva che l’opera qui studiata sia appartenuta ad un membro della famiglia Paulucci de Calboli il cui più noto esponente fu il Cardinale Fabrizio (1651-1726), due volte papabile e segretario di Stato prima di Clemente XI e poi di Benedetto XIII. 1 Per le opere di Bracci si veda soprattutto la vecchia monografia di C. Gradara, Pietro Bracci, Milano, s.d. (ma 1920); un busto bronzeo e una terracotta policroma nel Museo di Palazzo Venezia a Roma sono illustrati in Arte degli Anni Santi, catalogo della mostra a cura di M. Fagiolo, M.L. Madonna,Roma,1984,I,p.449;e più recentemente Earth and Fire,catalogo della mostra a cura di B.Boucher,P.Motture,A.Radcliffe,Londra-New Haven,2002,pp.238-241;il busto a Napoli è inA.Gonzalez-Palacios,Arredi e ornamenti alla corte di Roma,Milano,2004,p.139 2 E. J. Pyke, A Biographical Dictionary of Wax Modellers, Oxford, 1973, ad vocem, fig. 265 3 Ibidem, ad vocem, fig. 266 4 Ibidem,ad vocem,fig.253.Su Sarti si vedaThieme-Becker Künstler Lexicon...,vol XXIX,ad vocem,p.471 dove si menziona una cera raffigurante un senatore fiorentino firmata e datata “Angelus Sarti bonon. 1713” pubblicata a suo tempo da F. Schottmüller nel catalogo delle opere in legno, ferro e cera del Kaiser Friedrich Museum, Berlino, 1933 5 MostradellasculturabolognesedelSettecento,acuradiE.Riccomini,Bologna,1965,passim;A.Spinosa,“Naturemorteumane”,inAntiques, n.10, 1990, pp. 64-67 6 S. Rudolph, La pittura del Settecento a Roma, Milano, 1983, figg.565-566; G. Sestieri, Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento,Torino,1994,III,fig.890,892,897 2011 Alvar Gonzalez-Palacios, L'opera è accompagnata da attestato di libera circolazione

Giovanni Francesco Pieri (Prato 1699-Napoli 1773) La Maddalena Penitente Rilievo in cere policrome su lavagna. , Assisa su una roccia, con lo sguardo rivolto al cielo, la Santa ha alla sua sinistra un giovane angelo con l’urna degli unguenti; a destra è un altro angioletto con un libro e un teschio. Sul fondo si intravedono alberi fronzuti. Dimensioni. cm 20 x 15 1750 circa Questo bassorilievo in cera, apparentemente non firmato è, senza ombra di incertezza, opera di Giovanni Francesco Pieri, il più abile ceroplasta della sua epoca. Fu attivo prima alla corte dei Medici a Firenze e poi a quella dei Borbone a Napoli. Nella prima di queste due capitali fu allievo dello scultore Gioacchino Fortini e si specializzò sin da giovane, stando al biografo degli artisti toscani dell’epoca, A.F. Gabburri, in figure a mezzo e a basso rilievo in cere colorite. I suoi ritratti erano particolarmente apprezzati dall’ultimo granduca mediceo Gian Gastone. Nella Real Galleria dei Lavori di Firenze Pieri venne impiegato nell’ Arazzeria ed ebbe lo studio che era stato del suo maestro Fortini. Con la morte del Granduca e la fine del governo mediceo il Pieri, come molti altri artisti e artigiani dell’amministrazione fiorentina, passò alla corte di Napoli sotto il regno di Carlo di Borbone. Si ricorderà che anni prima Don Carlo era stato dichiarato erede del Granducato e aveva soggiornato per più di un anno a Firenze ma come è risaputo i destini vollero altrimenti e divenne invece Re di Napoli nel 1734. Prima del 1737, a Firenze, Pieri aveva lavorato sia come ceroplasta sia come medaglista e di lui si conoscono alcune opere in quest’ultimo campo. A Napoli fu soprattutto apprezzato come amministratore esperto dell’arazzeria impiantata da Don Carlo ma anche come squisito ritrattista in cera e autore di scenette in quel materiale. Nei documenti napoletani spesso lo si dichiara “modellatore di cere”. Le sue opere non risultano sempre firmate e talvolta lo sono solo sulla carta incollata sul retro delle piccole cassette con fondo di lavagna che costituiscono il sostegno delle sue composizioni. La presente opera conserva sul retro tracce di carta ma purtroppo molto danneggiata mentre la parte visibile che compone l’insieme con la Maddalena pentita è in perfetto stato di conservazione. Questa immagine è una fedele riduzione di una nota composizione di Bartolomeo Schedoni (1578-1615) nota in più versioni la più celebre delle quali è oggi conservata nell’Art Institute di Minneapolis. Esistono altre cere del Pieri riproducenti lavori di quel famoso pittore che era stato collezionato dagli antenati materni di Don Carlo, i Farnese. In qualche occasione il nostro ceroplasta ha replicato queste sue riduzioni in cera. Della presente composizione esiste un’altra versione conservata nel Museo di San Martino a Napoli (di identiche dimensioni della nostra) dove giunse come dono di un privato in pieno Novecento. A mio modo di vedere quell’esemplare è leggermente inferiore al nostro e non ha, ad esempio, l’albero sulla destra che chiude assai bene la composizione. Nota Il lavoro più esaustivo su Giovanni Francesco Pieri è lo studio di A. Gonzalez-Palacios “Giovanni Francesco Pieri” in Il Gusto dei Principi, Milano 1993, pp. 155-163; figg 250-268, tavv. : XXVI - XXXI (a fig 270 è illustrata la versione della Maddalena nel Museo di San Martino a Napoli, datata sul retro 1749). Nello stesso studio, a fig 273, si illustra il quadretto del Pieri di cui si conserva una versione pressoché identica nel Museo Mario Praz di Roma (P. Rosazza Ferraris, Museo Mario Praz. Inventario topografico delle opere esposte, Roma, 2008, cat. 254, p. 108). Il quadro di Bartolomeo Schedoni è illustrato in [Anthony M. Clark] Catalogue of European Paintings in the Minneapolis Institute ofArts, Minneapolis, 1970, pp. 436-437: della Maddalena di Schedoni esisteva una versione più grande presso il Duca di Westminster di cui si ignora l’attuale ubicazione. 2011 Alvar Gonzalez-Palacios, L'opera è accompagnata da attestato di libera circolazione

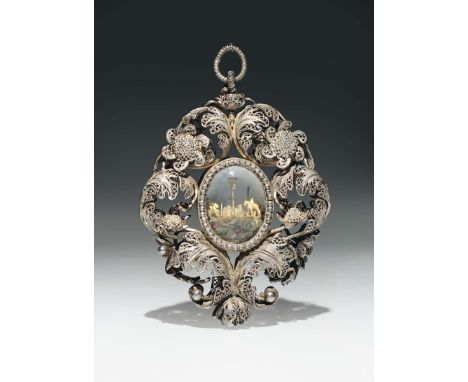

Medaglione devozionale con Crocifissione, argentiere messinese della seconda metà del XVII secolo e maestranze di area nordica della fine del XVI secolo, cm 5,5x7,6 (cornice) e 1,8x2,4 (medaglione), Il pregevole medaglione con cornice in filigrana d’argento presenta un ricco intreccio di motivi vegetali da cui sbocciano varie infiorescenze a rilievo con stami a grani e termina in basso con un grosso tulipano dalla forte valenza simbolica. La ricca intelaiatura ricalca quasi pedissequamente quella del medaglione devozionale di collezione privata di Palermo, riferita da Maria Concetta Di Natale a maestranze siciliane della seconda metà del XVII secolo. L’opera mostra centralmente due smalti dipinti raffiguranti la Madonna della Lettera e San Domenico di probabile produzione messinese per la tipologia degli smalti e per l’inserimento della Vergine venerata nella città dello Stretto (M.C. Di Natale, scheda 1,28, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, pp. 97-99). Affinità stilistiche sono pure riscontrabili con il medaglione devozionale con Sacra Famiglia pressoché coevo della Collezione Volpe di Roma, pure di maestranza siciliana (M.C. Di Natale - G. Volpe, scheda 1,27, in Ori e argenti. . ., 1989, pp. 97-98). La Collezione Maranghi custodisce altri inediti manufatti in filigrana pure riferiti all’artigianato siciliano, come l’acquasantiera della fine del XVII - inizi XVIII secolo, arricchita dall’immagine in corallo di San Giovanni Battista, e il medaglione devozionale ornato da uno smalto dipinto raffigurante San Giuseppe e Gesù Bambino della fine del XVIII secolo. Tra le innumerevoli opere in filigrana realizzate dagli abili artisti siciliani è da inserire pure il calice della Cattedrale di Cefalù del 1703 (M. Accascina, I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane, Busto Arsizio 1976, p. 105; C. Guastella, La suppellettile e l’arredo mobile, in Materiali per la conoscenza storica e il restauro di una cattedrale. Mostra di documenti e testimonianze figurative della basilica ruggeriana di Cefalù, Palermo 1982, p. 153) e un altro simile esemplare della Cattedrale di Gerace, datato 1726, commissionato dal vescovo Diez De Aux, il cui stemma è posto alla base del manufatto (M.T. Sorrenti, in Arte e fede a Gerace, 12-20 sec.: guida breve all’esposizione, a cura di M. Cagliostro-MT. Sorrenti, Roma 1996, pp. 12, 16). Gli ornati dell’opera in esame rievocano inoltre quelli del calice della chiesa di S. Chiara di Matera eseguito nel 1702, il cui autore, per la presenza del punzone nella struttura in filigrana, è stato identificato da Claudia Guastella nell’argentiere palermitano Gaetano Nicodemi, probabilmente specializzato in tale lavorazione (C. Guastella, in Orafi e committenza nel territorio nisseno, catalogo della mostra a cura di C. Guastella, in corso di stampa. Per l’opera si veda anche E. Catello, Un grande patrimonio di argenti antichi, in Argenti in Basilicata, catalogo della mostra a cura di S. Abita, Salerno 1994, pp. 152-153). Un abile argentiere messinese, invece, eseguiva il calice in filigrana della chiesa di Santa Maria La Nova di Scicli (RG), opera del 1706 (G. Musolino, scheda 148, in Il Tesoro dell’Isola. Capolavori siciliani in argento e corallo dal XV al XVIII secolo, catalogo della mostra a cura di S. Rizzo, Catania 2008, pp. 922-923). Proprio quest’opera è quella che come tipologia di lavorazione e di decorazione si avvicina più di tutte al manufatto _ permettendo di ipotizzare, pur in assenza di marchi, che anche la comice di filigrana di Rimini sia stata realizzata da un altrettanto abile artista dell’area dello Stretto. Il calice di Scicli ripropone, infatti, simili motivi fitomorfi e floreali con stami perlinati e grani che demarcano e concludono le varie parti dell’opera. Con l’intreccio di sottili fili d’argento gli argentieri siciliani creavano anche tutta una serie di piccoli manufatti “nei quali la riduzione in miniatura viene operata imitando tipologie oggettuali tratte dall’ebanisteria (sedie, tavolini, letti, portantine, lampadari), dall’ argenteria, dall’arte della maiolica o del vimine intrecciato (reliquiari, vasi con frasche, alzate, vassoi, cesti)” e “dalla vita quotidiana (scaldini, bracieri, carrozze)” (S. Grasso, Le filigrane, in Wunderkammer siciliana alle origini del museo perduto, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, Napoli 2001, p. 263). Rientrano in questa tipologia alcuni oggetti in filigrana della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, tra cui si ricordano un letto a baldacchino, un’alzata, un braciere e molti altri realizzati in Sicilia tra la fine del XVII e la metà del XVIII secolo (cfr. S. Grasso, schede II.98 - II.113, in Wunderkammer. . ., 2001, 2001, pp. 265-271) e ancora varie miniature in filigrana coeve di derivazione siciliana pure della Collezione di Rimini, come i vasetti con frasche con il corpo in ambra. Se l’utilizzo della filigrana è documentato a Messina da vari punzoni apposti soprattutto nel corso del XVIII secolo, la sua lavorazione, come già detto, è pure attestata a Palermo tra la fine del Seicento e la metà del Settecento sia dal rinvenimento dei capitoli della maestranza (S. Barraj a, La maestranza degli orafi e argentieri di Palermo, in Ori e argenti..., 1989, p. 372; Idem, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal XVII secolo ad oggi, Milano 1996, p. 49) sia dal reperimento di atti d’archivio e pochi marchi riscontrati (M.C. Di Natale, scheda n. 114, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001, p. 434). Anche Maria Accascina osservava che tale arte “antica gloria del laboratorio di Palermo” in età normanna e sveva fosse pure fiorente nel capoluogo siciliano, ma a differenza di Messina, i manufatti prodotti non venivano generalmente marchiati (M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974, p. 403). La cornice della Collezione Maranghi ingloba un medaglione non pertinente al resto dell’opera, secondo l’uso dei collezionisti del passato che tendevano a volte ad aggiornare secondo nuove mode le opere o rifare parti rovinate nel tempo. Poteva trattarsi di un cameo, di cui si è perso probabilmente lo sfondo su cui erano poste le micro-sculture eburnee, transitato sul mercato antiquario messinese e riadattato all’interno della teca in cristallo di rocca. La tecnica utilizzata per il gruppo della Crocifissione, di raffinata fattura, affollato di figure, che presenta tra l’altro la Madonna, San Giovanni Evangelista, la Maddalena e soldato a cavallo, fa ascrivere il manufatto ad area nordica, probabilmente eseguito tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, epoca d’oro delle Wunderkammern. Tale realizzazione richiama alla memoria i pendenti con verre églomisé, ancora custoditi nei tesori siciliani, come quello del Museo Pepoli di Trapani con Agnus Dei da un lato e Crocifissione dall’altro, dubitativamente ascritto ad orafo siciliano della prima prima metà del XVII secolo, le cui scene sono eseguite a rilievo forse in cera dipinta (M.C. Di Natale, I gioielli della Madonna di Trapani, in Ori e argenti..., 1989, p. 79). Al cristallo di rocca, come al corallo, viene attribuito valore apotropaico contro il fascino (P. Castelli, Le virtù delle gemme, il loro significato simbolico e astrologico nella cultura umanistica e nelle credenze popolari del Quattrocento. Il recupero delle gemme antiche, in L ’oreficeria nella Firenze del Quattrocento, catalogo della mostra a cura di M.G. Ciardi Drupè dal Poggetto, Firenze 1977, pp. 309-363)

Figure virili con cesti di fiori Argento sbalzato, cesellato e inciso con parti fuse. Marchi: stemma di Palermo, aquila a volo basso con RUP, GCLC; S.V argentiere Stefano Valenti (doc. 1661-1708) console Giuseppe Ciraulo Lazzara, 1679 Rimini, Le preziose opere si configurano come rari esempi di suppellettili di uso profano, il cui pregio oltre che nella qualità di esecuzione consiste nell'estrema esiguità del numero superstite. L'alta base delle opere esagonale con spigoli smussati presenta un diversificato ornato floreale. Su queste basi poggiano due figure virili, forse identificabili con Ercole, rappresentate con folta barba e sciabola o spada con impugnatura caratterizzata da due teste di draghi, probabilmente in riferimento alla seconda delle fatiche dell'eroe citato, l'uccisione dell'idra di Lerna (cfr. J. Hall, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell'arte, Milano 1989, pp. 159-160). La figura virile regge con le forzute braccia un cesto ricolmo di fiori dalle diverse tipologie, che si ripetono anche nell'esterno del canestro ove compaiono anemoni e tulipani. Probabilmente le opere, il cui modellato scultoreo dà prova dell'abilità dell'argentiere, sono state realizzate seguendo il disegno fornito appositamente da un grande artista dell'epoca o attingendo dal vasto repertorio di disegni destinati ad argentieri, tra cui si ricordano quelli di Mariano Smiriglio o del Laurentini ancora custoditi presso la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis (si vedano riprodotti in V. Abbate, Il tesoro perduto. Una traccia per la committenza laica nel Seicento, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, pp. 45-56). Sui manufatti della collezione di Rimini è impresso in più parti lo stemma di Palermo con l'aquila a volo basso (le ali del volatile saranno a volo alto dal 1715) che sovrasta la sigla RUP, abbreviazione di Regia Urbs Panormi. Il punzone del console che ha verificato la qualità della lega argentea, GCLC, è da riferire a Giuseppe Ciraulo Lazzara, che deteneva tale importante carica nel 1679 (cfr. S. Barraja, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal XVII secolo ad oggi, saggio introduttivo di M.C. Di Natale, Milano 1996, II ed. 2010, p 68). Sono pure ben visibili le lettere S.V. Tali iniziali intervallate da un puntino sono riferibili all'abile argentiere Stefano Valenti (Valenzia, Valenza, Valenzio), attivo a Palermo dal 1661 al 23 settembre 1708, data di morte (cfr. S. Barraja, Gli orafi e argentieri di Palermo attraverso i manoscritti della maestranza, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2001, p. 677). Già Maria Accascina riferisce al nostro argentiere, che chiama Valenzio, tale punzone attribuendogli la croce reliquiaria d'argento della Chiesa Madre di Caccamo, eseguita nel 1666-1667 (cfr. M. Accascina, I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane, Busto Arsizio 1976, p. 53), assegnazione confermata pure in tempi più recenti (cfr. R. Vadalà, scheda 90, in Splendori..., 2001, pp. 418-419). Lo stesso marchio è stato rilevato ancora su un calice della Chiesa Madre di Polizzi Generosa e sull'aureola di San Gandolfo della stessa città (S. Anselmo, Polizzi. Tesori di una città demaniale, Caltanissetta 2006, pp. 26, 68, 78), ove l'artista è chiamato nel 1673 in qualità di restauratore per intervenire sull'urna reliquiaria del santo patrono, San Gandolfo. Nello stesso periodo l'argentiere realizza pure tre perdute lampade pensili per la cappella del citato Santo (S. Anselmo, Polizzi..., 2006, pp 26, 27, 131). Per lo stesso centro madonita è attivo ancora nel 1704, anno in cui indora alcune suppellettili liturgiche per la cappella del SS. Sacramento della chiesa di San Giovanni Battista (S. Anselmo, Polizzi..., 2006, p. 137). L'argentiere, che riveste la carica di console nel 1680, 1691 e 1701 (S. Barraja, I marchi..., 1996, pp. 68-69, 71), è documentato ancora nel 1668 a Petralia Sottana, ove è remunerato per aver "conciato" le suppellettili liturgiche e nel 1705 per aver riparato la croce astile dello stesso centro (cfr. S. Anselmo, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, Arti Applicate, vol. IV, a cura di M.C. Di Natale, in corso di pubblicazione, ad vocem). L'impostazione generale delle opere in esame trova riscontro nel Reliquiario di Santa Rosalia della Basilica di San Petronio a Bologna, opera di Pasquale Cipolla e collaboratori, donato alla città emiliana dal Senato di Palermo nel 1Figure virili con cesti di fiori Argento sbalzato, cesellato e inciso con parti fuse h 24 cm. marchi: stemma di Palermo, aquila a volo basso con RUP, GCLC; S.V argentiere Stefano Valenti (doc. 1661-1708) console Giuseppe Ciraulo Lazzara, 1679 Rimini, Collezione Giuseppe Maranghi Le preziose opere si configurano come rari esempi di suppellettili di uso profano, il cui pregio oltre che nella qualità di esecuzione consiste nell'estrema esiguità del numero superstite. L'alta base delle opere esagonale con spigoli smussati presenta un diversificato ornato floreale. Su queste basi poggiano due figure virili, forse identificabili con Ercole, rappresentate con folta barba e sciabola o spada con impugnatura caratterizzata da due teste di draghi, probabilmente in nferimento alla seconda delle fatiche dell'eroe citato, l'uccisione dell'idra di Lerna (cfr. J. Hall, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell'arte, Milano 1989, pp. 159-160). La figura virile regge con le forzute braccia un cesto ricolmo di fiori dalle diverse tipologie, che si ripetono anche nell'esterno del canestro ove compaiono anemoni e tulipani. Probabilmente le opere, il cui modellato scultoreo dà prova dell'abilità dell'argentiere, sono state realizzate seguendo il disegno fornito appositamente da un grande artista dell'epoca o attingendo dal vasto repertorio di disegni destinati ad argentieri, tra cui si ricordano quelli di Mariano Smiriglio o del Laurentini ancora custoditi presso la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis (si vedano riprodotti in V. Abbate, Il tesoro perduto. Una traccia per la committenza laica nel Seicento, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, pp. 45-56). Sui manufatti della collezione di Rimini è impresso in più parti lo stemma di Palermo con l'aquila a volo basso (le ali del volatile saranno a volo alto dal 1715) che sovrasta la sigla RUP, abbreviazione di Regia Urbs Panormi. Il punzone del console che ha verificato la qualità della lega argentea, GCLC, è da riferire a Giuseppe Ciraulo Lazzara, che deteneva tale importante carica nel 1679 (cfr. S. Barraja, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal XVII secolo ad oggi, saggio introduttivo di M.C. Di Natale, Milano 1996, II ed. 2010, p 68). Sono pure ben visibili le lettere S.V. Tali iniziali intervallate da un puntino sono nferibili all'abile argentiere Stefano Valenti (Valenzia, Valenza, Valenzio), attivo a Palermo dal 1661 al 23 settembre 1708, data di morte (cfr. S. Barraja, Gli orafi e argentieri di Palermo attraverso i manoscritti della maestranza, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2001, p. 677). Già Maria Accascina riferisce al nostro argentiere, che chiama Valenzio, tale punzone attribuendogli la croce reliquiaria d'argento della Chiesa Madre di Caccamo, eseguita nel 1666-1667

Coppia di cornici in argento dorato finemente sbalzato e cesellato, argentiere Antonino Perricone, Palermo XVIII secolo, motivi a festoni vegetali sorretti da fiocco e impreziosite da castoni contenenti radici di smeraldo e di rubino. cm 17,5x15,5, gr, 340 circa, Le preziose cornici rettangolari, realizzate con estrema abilità tecnica e perizia artistica, presentano una ricca decorazione floreale originata da uno stilizzato fiocco nastriforme, che risente ancora della circolazione dei disegni di Gilles Légaré pubblicati nel 1663, fonte d'ispirazione per tanti orafi coevi e successivi (cfr. J. Anderson Black, Storia dei gioielli, Novara 1986, p. 193; M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia. Gemme e ori. Smalti e argenti, coralli e perle, uno scrigno preziosissimo ricolmo di monili, Palermo 2008, p. 223). La creatività dell'abile argentiere mette insieme svariate tipologie floreali (rose, tulipani, anemoni etc.) arricchite da castoni quadrangolari centrali ornati da smeraldi e rubini, unificate nel registro inferiore da un grosso motivo fogliaceo conchiliforme. L'eterogeneità degli ornati floreali è attinta dal vasto repertorio dei rami fioriti gemmati che ornavano il capo delle nobildonne spagnole e siciliane, tra cui si ricorda il magnifico esemplare in oro, argento, smalti, gemme e perle del Museo regionale "A. Pepoli" di Trapani, realizzato ante 1698 e quello di orafo siciliano della seconda metà del XVIII secolo in oro e gemme variopinte (rubini, smeraldi e diamanti), che sostituiscono totalmente gli smalti, del Tesoro di Santa Lucia di Siracusa (cfr. M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia..., 2008, pp. 187, 189, 232, 236). Tali fiori non mancano nemmeno negli splendidi paliotti in marmi mischi così caratteristici dell'Isola e nei tanti vasi con frasche che adornavano gli altari siciliani, dovuti alle maestranze isolane, di cui un tardo esempio sono gli esemplari custoditi nel tesoro della Cappella Palatina di Palermo, che con la loro ricca varietà ben rappresentano le caratteristiche naturalistiche dell'Isola (M.C. Di Natale, Le suppellettili liturgiche d'argento del tesoro della Cappella Palatina di Palermo, Palermo 1998, p. 67). L'ornato floreale rievoca un forte linguaggio simbolico, riferito forse alle raffigurazioni sacre, verosimilmente mariane, che dovevano inglobare le cornici in esame. La rosa, ad esempio, da fiore dedicato a Venere diventa simbolo di Maria, mentre "il tulipano — scrive Maria Concetta Di Natale — poiché si riteneva che appassisse in assenza dei raggi solari, diviene simbolo della grazia santificante dello Spirito Santo e simbolizzando l'amore divino finì per divenire l'attributo di Maria". Anche l'anemone è carico di significato simbolico, infatti, "ricevendo il sangue di Cristo ai piedi della croce, ne diviene pure il simbolo, mentre la foglia trilobata di questo fiore viene comunemente riferita dai Padri della chiesa alla Trinità" (cfr. M.C. Di Natale, Le vie dell'oro dalla dispersione alla collezione e I gioielli della Madonna di Trapani, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, Milano 1989, p. 36, 70, 75-76; si veda anche M. Levi D'Ancona, The garden of the Renaissance botanical symbolism in Italian painting, Firenze 1977). I serti floreali delle opere della collezione Maranghi possono essere accostati ulteriormente alle imponenti "frasche", quasi dalla forma arborea, caratterizzate da eterogenee tipologie di fiori accompagnate da vari motivi fogliacei del Museo d'Arte sacra della basilica di Maria Assunta di Alcamo (M.L. Celona, scheda IV.45, in Museo d'Arte Sacra Basilica Santa Maria Assunta, a cura di M. Vitella, Trapani 2011, p. 172). Le raffinate cornici di Rimini rievocano anche i ricchi intagli lignei dorati applicati lateralmente alla cornice della fine del XVIII secolo che ingloba il più antico e pregevole dipinto dell'inizio del XVII secolo di Pietro D'Asaro raffigurante l'Adorazione dei Magi dell'oratorio del SS. Rosario in S. Cita (cfr. M. Giarrizzo — A.Rotolo. Il mobile siciliano. Dal Barocco al Liberty, Palermo 2004, p. 71. Per il dipinto si veda M.C. Di Natale, Il Museo Diocesano di Palermo, Palermo 2006, pp. 91, 100). I manufatti in esame, in ottimo stato di conservazione, pur non recando il marchio di garanzia, sono da riferire ad argentiere siciliano per i molteplici raffronti possibili. La presenza del punzone AP visibile ad un attento esame nel verso ci permette ulteriormente di ipotizzarne l’esecuzione a Palermo nella bottega di Antonino Perricone, argentiere attivo nel capoluogo isolano tra il 1740 e il 1796 (cfr. Indice degli orafi e argentieri di Palermo, a cura di.…l. Batolino, in Ori e argenti..., 1989, p. 403; G. Mendola, Orafi e argentieri a Palermo tra il 1740 e il 1790, in Argenti e cultura rococò nella Sicilia centro occidentale I 735-1 789, catalogo della mostra, Palermo 2008, pp. 608. 622), che sigla le sue opere proprio con la iniziali AP (S. Barraja, I marchi di bottega degli argentieri palermitani, in Storia critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, Atti del Convegno di Studi in onore di Maria Accascina (Palermo-Erice - 14 - 17 giugno 2006), a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2006, p. 522; Idem, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, vol. IV, Arti Applicate, a cura di M.C. Di Natale, in corso di stampa, ad vocem). Rosalia Margiotta

Calamaio in argento sbalzato fuso e traforato. Argentiere Bernardino Bianchi, Perugia 1801-1811, composto da vassoio con ringhiera perlinata e traforata a cerchio e spargipolvere campanello e porta inchiostro movibili contenuti entro sedi traforate e perlinate. Altezza cm 12,5, gr. 670, Pubblicato: M. Agnellini, Argenti antichi italiani, Mondadori, Milano 1991, p.160

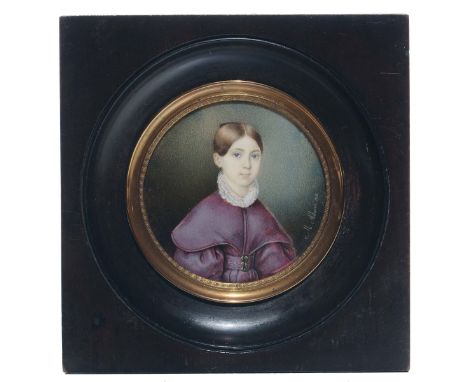

Michele Albanesi (Napoli 1816-1878), Lucia Grifeo Reggio, Contessa di Racalmuto Miniatura su avorio, diametro 6,6 cm Firmata e datata lungo il bordo, a destra: "M. Albanesi 1835" Iscrizione sul retro: "M.me Lucia Grifeo Reggio e Req...eseuz/d'Ayola Valva/Contessa di Racalmuto/1824-1890", Ritenuto da Schidlof (La miniature en Europe, Graz 1964, I, pp. 43-44), che ricorda varie miniature di sua mano, uno dei migliori miniatori italiani della metà del XIX secolo per l’abile disegno, l’esecuzione accurata, l’attenzione ai dettagli dell’abbigliamento, Michele Albanesi fu ritrattista prediletto dai Borboni e dalla nobiltà partenopea (AA.VV., Galanterie. Oggetti di lusso e di piacere in Europa fra Settecento e Ottocento, catalogo della mostra, Napoli 1997, pp. 156-157, 209). Donna Lucia Grifeo Reggio contessa di Racalmuto (Napoli 1824 - 1890), figlia del conte Don Leopoldo dei principi di Partanna e di Donna Antonia Riggio e Requesenz dei principi di Pantelleria, contessa di Buscemi, qui ritratta all'età di undici anni, sposò nel 1851 il marchese Matteo d'Ayala Valva di Taranto (Taranto 1818 - Napoli 1900).

Anglo-Indian School (19th/20th century): A full length, life size portrait of a Maharaja, in full princely attire, elaborately decorated with fine jewellery & sheathed sword, standing before a curtain on a terrace with landscape beyond, oil on canvas, inscribed lower right 'M B Sawan' & dated 1944, H 210 x W 120 cm approx

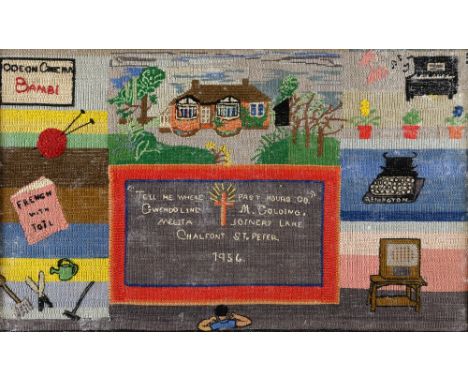

Unusual smapler M Golding 1959. with a short history of her life verso 36cm x 58cm Provenance; Gifted by Rosemary Tonks 1928-2014, to the vendor when she moved house in 2013. Rosemary Tonks was the author of two poetry collections and six novels who famously disappeared from public view in the 1970's following personal tragedies, including the accidental death of her mother. She lived under her married name as Mrs Lightbrand in Bournemouth from 1979 when she moved in to her aunt Dorothy's flat until her death. Of the 40 lots in the collection twelve or more relate to Charles and Alma Gogin some with inscriptions to Gladys. DorothyÉs husband was the painter Myles Tonks (1890-1960)

18th century French boxwood snuff rasp, Engraved Jacques Trochon and dated 12 Septembre1733. 16.5cm X 5cmProvenance M. Eckstein Jermyn Street, SW1.Part of the Michael Shrubb (1934-2013) collection of snuff boxes. Michael Shrubb was a renowned ornithologist and author who investigated the effects of farming on British birds. He was born at Sidlesham near Chichester and in 1968 he moved to Llanwrtyd Wells in Wales and later to Aberdovey on the Welsh coast. For many years he edited Welsh bird report and Welsh birds and in 2012 he received a Lifetime Achievement award from the Welsh ornithological Society. He was a co-founder of the Sussex Ornithological Society and served as a council member of the RSPB and of The British Trust for Ornithology.

The Donation of the Eric M Browett Collection of English Furniture and Artefacts to the Victoria and Albert Museum, a file of papers and letters, relating to the donation in 1937, the collection went primarily to the V&A, there is correspondence relating to the bequest from museum curators, including Ralph Edwards, Bernard Rackham, Percy Macquoid 1924, together with many press cuttings, photographs, and magazines reporting the bequests

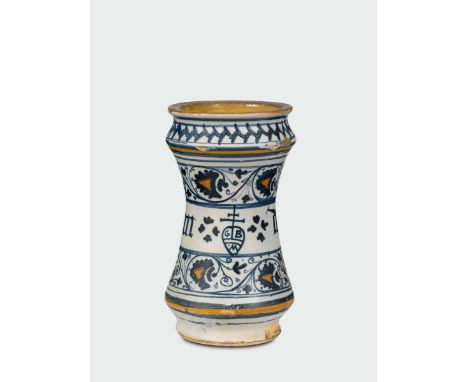

Albarello Marche,manifattura marchigiana (Probabile Pesarese), Fine del XV secolo, Maiolica a gran fuoco in policromia, altezza cm 18,5 Piccoli felature e sbeccature restaurate Corpo cilindrico fortemente rastremato, base piatta, bocca circolare leggermente estroflessa. Vaso simile al precedente con decorazione composta di fasce orizzontali con motivi geometrici e floreali tralcio corrente di foglie cuoriformi e minuti motivi vegetali di gusto ispano-moresco. Nella fascia centrale sono ospitate l’inscrizione farmaceutica:“DIA. DIA. RODION “ e un’insegna (di confraternita o della farmacia) ), composta dalle iniziali “G. B/M” entro scudo sormontato da doppia croce. Sulla spalla motivo a treccia stilizzata.

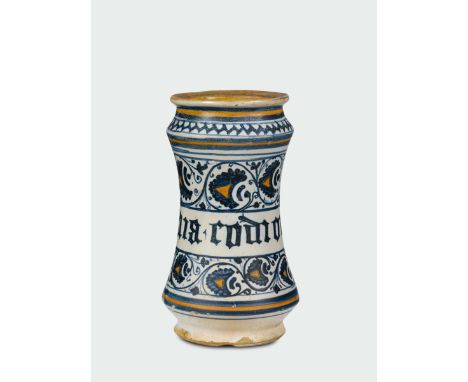

Albarello Manifattura marchigiana (probabile pesarese), fine del XV secolo, Maiolica a gran fuoco in policromia, altezza cm 17,5 Felature e sbeccature restaurate Corpo cilindrico fortemente rastremato, base piatta, bocca circolare leggermente estroflessa. Decorazione a fasce orizzontali con tralcio corrente di foglie cuoriformi e minuti motivi vegetali di gusto ispano-moresco. Nella fascia centrale sono ospitate l’iscrizione farmaceutica: “DIA.MUFRUNI” e un’insegna (di confraternita o della farmacia), composta dalle iniziali “G.B/M” entro scu- do sormontato da doppia croce. Sulla spalla motivo a treccia stilizzata.

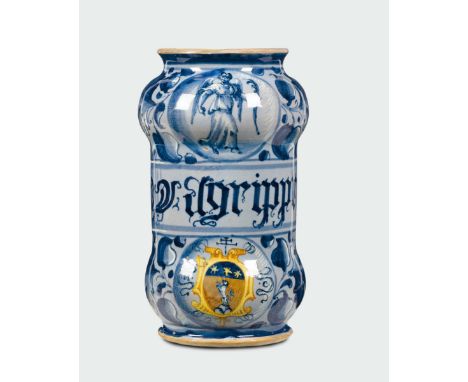

Albarello Venezia, seconda metà del XVI secolo, Maiolica a gran fuoco in policromia, altezza cm 19,0 Buon stato di conservazione Sulla zona anteriore sono dipinti due medaglioni racchiudenti rispettivamente un angelo ed uno stemma, affiancato dalle iniziali “M” e “C”; nella zona mediana, cartiglio con scritta farmaceutica “D.V.ilgrippr”. Sulla restante superficie, motivi di foglie e bacche. L’albarello appartiene ad una nota serie da farmacia caratterizzata dalle stesse insegne.

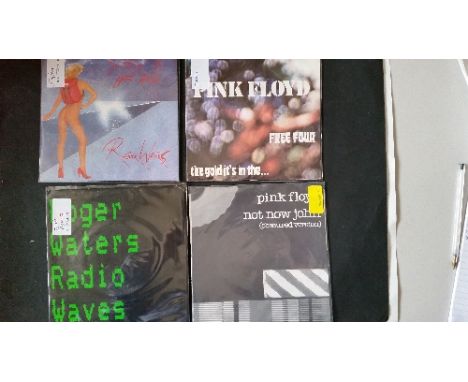

POP MUSIC, Pink Floyd 7" singles, inc. Roger Waters - Pros And Cons of Hitchhiking, HAR5228, UK first issue (M/M); Radio Waves, 38-07180, USA promo (VG/EX), both P/S, Nick Mason - Lie For A Lie, 38-05456, USA promo (VG/M); Not Now John (obscured version), AE7 1653, USA promo, P/S (VG+/VG); Free Four/The Gold It's In The..., 3C 006-05086, Italy, P/S (EX/M), 5

POP MUSIC, Pink Floyd 7" singles, inc. Us And Them/Us And Them, P-3832, USA mono promo (VG/M-); Another Brick/One Of My Turns, 1-11187, USA 1st issue, P/S (M/M); Comfortably Numb/Hey You, 1-11311, USA (VG-/M); When The Tigers Broke Free/Bring (from The Final Cut), HAR 5222, UK, G/F, P/S (sealed), 4

-

375851 item(s)/page