Kleiner Wecker "Pomellato". Vergoldetes, grün überzogenes Gehäuse. Aufklappbar, weißes Zifferblatt mit schwarzen, arabischen Ziffern, Zeiger mit Leuchtpunkten. Quarzwerk (Funktion nicht geprüft, da Batterie zu erneuern). L. Gebrauchsspuren wie kl. Kratzer und grüner Überzug bei Krone mit kl. Sprung bzw. kl. Schramme. Zusammengeklappt 3,5x 3,8x 4 cm.

We found 11469 price guide item(s) matching your search

There are 11469 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

11469 item(s)/page

Der Bad Herrenalber MarienlüsterMaximaler Durchmesser: 119 cm.Süddeutschland.Holz, geschnitzt, gefasst, vergoldet, Schaufelgeweih eines männlichen Damhirsches, Eisen, geschmiedet und brüniert. Darstellung eines Schildes mit Auge Gottes aus welchem die Halbfigur der Maria von der Hüfte aufwärts hervorwächst, das Christuskind haltend. Eine Krone weist sie als Himmelskönigin aus, ein Nimbus überfängt ihr Haupt. Aus den Hüften Mariens erwächst das Geweih, an welchem vier Brennstellen im gotischen Stil befestigt sind.Provenienz:Privatsammlung A. S., Bad Herrenalb.Anmerkung:Vgl. Ein ungefasstes gotisches Exemplar eines Marienlüsters wird heute im Bayerischen Nationalmuseum unter der Inv.Nr. MAS3490 verwahrt und ist 1502 datiert. Auch in der katholischen Kirchengemeinde in Irsch befindet sich eine Leuchtermadonna, die mit der im Bayerischen Nationalmuseum verwandt ist. Ein Fragment eines Leuchterweibchens wird in der Residenzgalerie Salzburg verwahrt. Literatur:Vgl. Dagmar Preising, Michael Rief und Christine Vogt, Artefakt und Naturwunder. Das Leuchterweibchen der Sammlung Ludwig, hrsg. v. , Bielefeld 2011. Das Werk bespricht das Wesen der Geweihlüster und seine unter anderem christliche Bedeutung. Neben den Lüsterweibchen wird auch der Marienlüster besprochen, der eine seltenere Sonderform darstellt. (13301611) (13))

Bedeutende Louis-XVI-Pendule von Martin – Paris mit signiertem Gehäuse von St. GermainHöhe: 52 cm. Breite: 28,5 cm.Tiefe: 18,5 cm.Möglicherweise nach Entwurf von Louis-Félix de La Rue (1731-1765).1776 hat sich der Bronzier Saint-Germain zurückgezogen. Dies erlaubt die Datierung der Uhr wohl noch vor diesem Jahr anzusetzen.Die Gesamterscheinung der Pendule zeigt sich in einem kräftigen, einer Stockuhr vergleichbaren Aufbau, der darauf verweist, dass die Uhr als Ausstattungsobjekt eines Herrensalons gedacht war. Dem entsprechen auch die Eichenblatt-Festons sowie die kräftigen Formen der Putten. Der Gehäuseaufbau in Bronze, allseitig feuervergoldet, mit reicher figürlicher Dekoration. Der hochrechteckige Werkkasten mit schräg gestellten Ecken fest verbunden mit einem gleichgestalteten Sockel, dazwischen gestelzte Scheibenfüße. Die Ecken besetzt mit vollplastischen Hermen-Karyatiden in Gestalt von kräftigen Putten, die das Gebälk tragen. Dieses zieht im Segmentbogen über die Position des Ziffernblattes und wird durch eine antikisierende Deckelvase bekrönt, deren Henkel als Widderköpfe ausgebildet sind. Über den Gesimsecken hochstehende Pinienzapfen. Die Seiten konkav eingezogen.Das verglaste weiße Emailziffernblatt von einer Eichenlaub-Bordüre umzogen, entsprechend den Eichenlaub-Festons darunter sowie an der bekrönenden Vase. Unter dem Ziffernblatt und seitlich Schallöffnungen, durch Gitterwerk abgedeckt. Im Übrigen frühklassizistische Rosetten, Laubkränze und weiterer klassischer Dekor. Auf dem Ziffernblatt römische Stunden und arabische Minuten sowie die Signatur in Rot: „Martin / A PARIS“für Jean Martin, Meister 1746.Am Segmentbogen der Rückseite die geprägte Signatur des Gehäuse-Bronziers:„S´ GERMAIN“Jean-Joseph de Saint-Germain, (1719-1791) war wohl der bekannteste Pariser Bronzier in Paris, der ab 1742 wirkte, maître 1750. Unter seinen Arbeiten befinden sich etliche in bedeutenden Museen, wie etwa „Diana als Jägerin“ oder „Elefantenuhren“ (jeweils Louvre, Paris). Ein weiteres Uhrengehäuse seiner Manufaktur findet sich im Musée des Arts décoratifs in Lyon. In den frühen 1760-er Jahren spielte er eine bedeutende Rolle in der Erneuerung des französischen Ausstattungsstils hin zum Frühklassizismus, was auch Aufträge für die Krone Dänemarks für Frederic V. zur Folge hatte. Ein Exemplar nach Modell von Augustin Pajou findet sich im Amalienborg-Palast Kopenhagen. Auch der Bildhauer Louis-Félix de La Rue (1731-1765) lieferte Modelle für Ausführungen durch St. Germain. Die bildhauerischen Arbeiten des D la Rue zeigen auffällig zahlreich Puttenfiguren, die sich mit denen an dieser Uhr sehr gut vergleichen lassen. Dies erlaubt die Vermutung, dass auch hier das Gehäuse nach Entwurf dieses Künstlers geschaffen wurde.Das Werk mit Messing-Rückplatine, darauf Signatur „Martin á Paris“. Wohl Achttagegehwerk, Pendel an (im 19. Jhdt eingebauter) Stahlfederaufhängung. Aufzug für ehem. Seidenfadenaufhängung über der XII noch erhalten. Schlossscheiben-Schlagwerk für Halbstunden- und Stundenschlag auf Glocke. Werk nicht geprüft. Rückabdeckung durch glatte, vergoldete Türe mit Schließknebel. Ein kleiner Feston an der rechten Seite fehlt. A.R. (†)Literatur:Tardy, Dictionnaire des horlogers français, Paris 1976, S. 435 (biogr. Angaben zu Martin). (13306065) (11)Important Louis XVI pendulum by Martin - Paris with signed case by St. Germain Height: 52 cm. Width: 28.5 cm. Depth: 18.5 cm.Possibly after a design by Louis-Félix de La Rue (1731-1765). In 1776, the bronze maker Saint-Germain retired. This allows the dating of the clock probably before that year. (†)Literature:Tardy, Dictionnaire des horlogers français, Paris 1976, p. 435 (biographical information on Martin).

Musealer und bedeutender Nürnberger Bergkristall-DeckelpokalHöhe: 39 cm.Meistermarken „GP“ und Nürnberger Stadtmarken „N“ am Fußprofil, Lippenrand und Deckel.Mitte 16. Jahrhundert.Silber, vergoldet. Das hochwertige Material wie auch die Ausführung weisen zweifelsohne auf einen prominenten Auftrag. Die Silberpartien, wie Rundfuß, Schaftspangen, Einfassungsbordüren, die hohe Lippe, sowie die vier durchbrochenen Hochoval-Rahmungen auf Kuppa und Deckel in Silber, Treibarbeit, mit gegossenem figürlichem Dekor, vergoldet und nachziseliert. Schaft und Kuppa glatt-zylindrisch, ebenso der Deckel in Bergkristall.Der Aufbau vierteilig: über einem relativ flachen Rundfuß erhebt sich der Kristallschaft mit vier S-förmigen Spangen, darüber die Kristallkuppa, an drei Seiten mit hochovalen durchbrochenen Medaillons besetzt, darüber ein sich in Wölbung weitender hoher Lippenrand. Die drei hochovalen, durchbrochen gearbeiteten Medaillons in feinen Blattrahmungen, zeigen Embleme wie: Tapferkeit und Stärke, dargestellt durch die Gestalten eines Reiters sowie der Allegorie der „Virtus“, eine junge Frau mit Säule und Löwe. Im dritten Medaillon der Doppeladler des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.Der Deckel – ebenfalls in Bergkristall – in Form einer halbkugeligen Kalotte - setzt mit glattem Profil an, begleitet durch geschnittenes Zungenblattfries. Auf der Wölbung – gleichermaßen wie an der Kuppa – drei formgleiche, etwas kleinere Ovalreliefs, ebenso mit allegorischen Figuren für „Glaube“, „Anmut“ und „Hoffnung“. Die bekrönende Figur in Vollguss zeigt einen Herrscher mit Krone in bodenlangem Ornat, mit Streitkolben und Globus mit Kreuz. Hier dürfte es sich um eine das Kaisertum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation stellvertretende Figur handeln. Im Deckelinneren auf der Gegenplatte gravierter Doppeladler mit Krone und Wappen, der Adler mit Nimbus, im Wappen drei Lilien.Insgesamt im Detail feinste Dekorationselemente, Zierbordüren und Reliefs: So weist etwa der Rundfuß vier rollwerkartig gerahmte ovale Felder auf, mit figürlichen, allegorischen Reliefszenen zum Thema der vier Elemente, dargestellt durch die Götter: Jupiter, Hera, Neptun und Pomona. Selbst der kleine Nodus ist mit vier Löwenköpfen versehen. Die Fassung unterhalb der Kuppa und der Lippenrand gleichartig mit Reliefguss-Spangen- und C-bogigem Rollwerkdekor besetzt, im Lippendekor Tuchfestons zwischen den Bögen. Dem hoch anspruchsvollen Auftrag entspricht auch die Herstellung in der Kaiserlichen Freien Reichsstadt Nürnberg.Die relief-figürlichen Darstellungen lassen eine Nähe zum zeitgleich wirkenden Künstler Wenzel Jamnitzer in Prag erkennen. Die Meistermarke „GP“ für Hieronymus (Geronimo) Peter, genannt „Der Schweizer“ (Meister 1540/41, gest. 1569). Von diesem Meister ist neben unserem Bergkristallpokal ein weiterer Deckelpokal mit reliefierten Planetengöttern bekannt (Musée de la Renaissance, Ecouen). Minimal rest., erg. A.R.Literatur: Rosenberg, 3757; Nürnberger Goldschmiedekunst, GNM 2007, Mz. Nr. 638. (1330071) (13)Important Nuremberg mountain crystal lidded goblet of museum qualityHeight: 39 cm.Master’s marks “GP” and Nuremberg city marks “N” on the foot profile, lip rim and lid. Mid-16th century.Silver; gilt. Literature: Rosenberg, 3757; Nuremberg Goldsmiths’ Art, GNM 2007, Mz. No. 638.

Höchst bedeutende höfische, museale Hochzeitsschatulle, datiert 154016 x 21,5 x 13,6 cm.An der Basis vorn die gravierte Datierung „1540“.Wohl im 16. Jahrhundert in Frankreich oder Deutschland entstanden.Eine schriftliche ausführliche Stellungnahme von Dr. Nelly de Hommel-Steenbakkers vom 07. April 2020 liegt in Kopie vor. Sie hält eine Datierung für die Mitte des 16. Jahrhunderts für gerechtfertigt.Die Gestaltung und Form, wie auch die beiden Wappen auf der Deckeloberseite, deuten darauf hin, dass es sich hier um ein Hochzeitskästchen handelt. Mit Sicherheit in hochhöfischem Auftrag gefertigt. Wie üblich fungierten diese Kästchen als Behältnisse für Ring, Brautschmuck oder ähnliche Hochzeitsgaben. Dem entsprechen auch die Darstellungen auf der Vorderseite, mit Wiedergabe einer Trauungsszene und einer Inthronisation. Der Aufbau folgt dem in dieser Zeit üblichen Schema: Hier ein Rechteckkästchen über vortretendem zweistufigem Sockelgesims mit Reliefbänderung, über vier gestelzten Kugelfüßen. An den Ecken Dreiviertel-Baluster, an der Front rechteckiges Kassettenfeld als Schlossbeschlag mit gekrümmter Schlempe. Der Deckel verjüngt sich dachförmig pyramidal, mit liegendem Feld als Abschluss. Bronzeteile, wie Rahmungen, Füße, Bänder etc. feuervergoldet. Die Flächen mit Szenen bemalt, in den Dachschrägen Arabeskenmalerei mit Akanthusblättern, dazwischen Paradiesvögel und Fabelwesen (was für ein vermutetes Reliquienbehältnis unpassend wäre). Das kleine Rundbild auf der Deckeloberseite zeigt die Heilige Adelheid mit Krone, mit Umschrift „SANCTA ADELAIDA – ORA PRO NOBIS“ (=bitte für uns). Die einzelnen Szenen zeigen die Lebens- und Leidensgeschichte der Hl. Adelheid. an der Vorderseite: Verehelichung mit König Otto 951 in Pavia. – Rechts: Inthronisation der Heiligen 962, König Otto und Papst Johannes XII. Rechts: Schlachtenszene; Reiter mit Kreuzschild gegen Feinde mit Krummschwert. Links: Adelheid und ein Franziskanermönch verteilen Brot an Arme und Kranke. Rückseite: Folter und Flucht Adelaides in einem Schiff auf dem Gardasee. Die Heilige wurde alsbald hoch verehrt. Der Sinn dieser Szenen liegt wohl darin, dass dieses Hochzeitskästchen für eine höfische Braut namens Adelaide gefertigt wurde, mit dem Gedanken des Schutzes dieser Heiligen Patronin. Die beiden Wappen mit Helmzier auf der Oberseite, die das Bildnis flankieren, sind demnach als die der ehelich verbundenen Adelshäuser zu verstehen. Das Wappen links zeigt einen steigenden Löwen auf rotem Grund (vergleichbar mit dem Wappen der Stadt Görlitz).Feinste Absplitterungen der Farbschicht lassen hellen, wohl Bein-Untergrund erkennen. 5 von 9 der Bildfelder sind noch mit dünnem, wohl originalem Schutzglas überdeckt. Im Inneren Samtauskleidung. An der Sockelvorderseite die Datierung 1540.Literatur:Vgl.: Amalie Fößel, Adelheid, in: Amalie Fößel (Hrsg.), Die Kaiserinnen des Mittelalters, Pustet, Regensburg 2011, S. 35-59.Vgl.: Werner Goez, Kaiserin Adelheid, in: Lebensbilder aus dem Mittelalter. Die Zeit der Ottonen, Salier und Staufer, Primus, Darmstadt 2010, S. 66-82. (1331093) (1) (13)Highly important courtly wedding casket of museum quality, dated 154016 x 21.5 x 13.6 cm.Engraved date “1540” on the base at the front.Probably created in France or Germany in the 16th century.Accompanied by a detailed written statement by Dr Nelly de Hommel-Steenbakkers dated 07 April 2020, in copy. She considers the dating to the mid-16th century is justified.Lid with round portrait tondo of Saint Adelaide with corresponding Latin inscription “SANCTA ADELAIDA ORA PRO NOBIS” around the crowned head of the saint. There are two coat of arms with helmets that are unidentified by de Hommel-Steenbakkers. Lined with green velvet on the inside. Paint rubbed in places, ivory slightly cracked, several glasses lost.Literature:cf. Amelie Fößel, Adelheid, in: A. Fößel (ed.): Die Kaiserinnen des Mittelalters, Pustet, Regensburg 2011, pp. 35-59.cf. Werner Goez, Kaiserin Adelheid, in: Lebensbilder aus dem Mittelalter. Die Zeit der Ottonen, Salier und Staufer, Primus, Darmstadt 2010, pp. 66-82.

Seltene doppelte Singvogeldose von Karl GriesbaumMaße: 5,5 x 18 x 9,6 cm.Bodenseitig mit 925er Feingehalt, Halbmond und Krone.Triberg im Schwarzwald, um 1960.Silber, getrieben, gegossen ziseliert. Spielwerk mit zwei Singvögeln. Ein Schlüssel. In schwarzer, innen samtierter Schatulle. Vogelschlüssel. (1330191) (13))

Reiterdenkmal Kaiser Wilhelm I zu Münster in WestfalenHöhe der Skulptur: 26 cm. Länge der Skulptur: 24,5 cm.Tiefe der Skulptur: 12 cm.Maße des Sockels: 20 x 24,3 x 13,8 cm.Marken: Reichssilberstempel-Halbmond Krone 800 und KÜNNE ALTENA. Arbeiten: Modelliert, gegossen, ziseliert, graviert.Silberne Verkleinerung, angefertigt von Arnold Künne in Altena als Ehrengeschenk für den Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Konrad Studt.Bei der sehr detailreich gearbeiteten Silberskulptur handelt es sich um eine Verkleinerung des vom Bildhauer Friedrich Reusch für Münster i. Westfalen geschaffenen Denkmals Kaiser Wilhelm I von der Hand des in Altena geborenen und in Berlin lebenden Bildhauers Arnold Künne, gefertigt in der Silberwarenfabrik Arnold Künne in Altena in Westfalen.Die Skulptur zeigt den Kaiser in Kürassieruniform mit Mantel, Federbuschhelm und Marschallstab in seiner Rechten straff und aufrecht auf seinem Ross sitzend, mit seiner linken Hand die Zügel haltend. Das kräftige Pferd mit fein gezeichneten Muskeln, Sehnen und Mähne ist in dynamischer Vorwärtsbewegung dargestellt, Sattel, Lederzeug und Steigbügel sind detailgetreu gearbeitet. Den Kopf etwas gesenkt schreitet das Pferd, auf einer naturalistisch gestalteten Grasfläche stehend, mit erhobenem linkem Vorderbein kraftvoll nach vorn. Der schlichte Sockel aus Holz ist, neuzeitlich ergänzt, dem originalen Denkmalssockel nachempfunden.Das Denkmal Kaiser Wilhelm I wurde auf Initiative des damaligen Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Konrad Studt, im Jahre 1897 nach den Plänen des Bildhauers Friedrich Reusch vor dem Schloss zu Münster aufgestellt. Konrad Studt stand der Provinz Westfalen von 1889 bis zu seiner Berufung als Kultusminister nach Berlin im Jahre 1899 als Oberpräsident vor. Um ihn gebührend aus dem Amt zu verabschieden, bildete sich eine Kommission unter Leitung des Freiherrn Ignatz von Landsberg auf Schloss Drensteinfurt, die bei der Altenaer Silberwarenfabrik Arnold Künne ein Ehrengeschenk in Silber in der Form eines verkleinerten Kaiserdenkmals in Auftrag gab. Freiherr v. Landsberg bedankte sich in einem Schreiben vom 19. Nov. 1900 an Arnold Künne in Altena für die Übersendung von zwei Photographien des Ehrengeschenks und bringt in diesem Schreiben zum Ausdruck, „.wie sehr die wohlgelungene Ausführung des Reiter-Denkmals Kaiser Wilhelm des Großen sowohl bei den Mitgliedern der Commission als auch insbesondere bei Sr. Exzellenz Herrn Minister Studt Anerkennung gefunden hat“. E. Landsmann teilt auf Seite 15 seines Büchleins Konrad von Studt – ein preußischer Kultusminister – Darstellung seines Lebens und Wirkens, erschienen 1908 im Carl Heymann Verlag in Berlin, das Folgende mit: „Die Provinz widmete dem scheidenden Oberpräsidenten eine herrliche Darstellung des durch seine Initiative vor dem Schlosse zu Münster errichteten Reiterstandbildes Kaiser Wilhelms des Großen in getriebenem Silber“. Im Archiv des Märkischen Kreises in Altena befindet sich eine hier wiedergegebene aber unbezeichnete Abbildung (F 4307) eines Ehrengeschenkes in Form der beschriebenen Silberskulptur auf einem hölzernen Sockel, der dem Sockel des Münsterschen Kaiserdenkmals entspricht, mit silbernen Attributen. Bei einem der silbernen Attribute handelt es sich um das Wappen der Provinz Westfalen. Es kann also mit großer Sicherheit davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem auf der Abbildung dargestellten Ehrengeschenk um jenes handelt, welches dem Oberpräsidenten Studt bei seiner Verabschiedung aus Münster überreicht worden ist. Die auf der Abbildung aus dem Archiv des Märkischen Kreises in Altena sichtbare Silberskulptur entspricht der hier angebotenen Reiterskulptur.Anmerkungen:Wir danken dem Herrn Kreisarchivamtsrat Ulrich Biroth vom Archiv des Märkischen Kreises in Altena für die freundliche Genehmigung zum Abdruck der Abbildung des Ehrengeschenks (Archiv-Nr. F 4307), dem Stadtarchiv Bad Salzuflen für die freundliche Genehmigung zur Einsichtnahme in die Firmen- und Familienunterlagen Künne aus Altena, dem Stadtarchiv Altena für die freundlich erteilten Auskünfte zur Firma und zur Familie Künne und schließlich dem Stadtarchiv Münster für die Auskünfte, die Hinweise und die freundliche Überlassung des Archivmaterials zur Errichtung des Denkmals Kaiser Wilhelm I. vor dem Schloss zu Münster zur Einsichtnahme.Das Denkmal Kaiser Wilhelm I zu Münster i. Westfalen wurde auf Betreiben des seinerzeitigen Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Konrad Studt, von Bruno Schmitz und Konrad Reusch entworfen und im Jahre 1897 vor dem Münsterschen Schloß errichtet. Es wurde im Jahre 1942 für Kriegszwecke eingeschmolzen. (Vergl. Blog des Stadtmuseums Münster; Grundsteinlegungsurkunde im Stadtarchiv Münster; Zeitungsbericht über die Errichtung des Denkmals, daselbst).Die Silberwarenfabrik Arnold Künne in Altena i. W. wurde im Jahre 1760 (1819) begründet und bestand bis in die 1930er Jahre. Der Begründer der Fabrik, Arnold Künne, verbrachte seine Lehr- und Studienzeit in Paris und knüpfte dort weitreichende Verbindungen. Neben Gebrauchssilber und Kirchensilber wurden in Altena auch bedeutende Ehrengeschenke geschaffen, so z. B. die Hochzeitsgabe der Provinz Westfalen für den Kronprinzen und späteren Kaiser und König Wilhelm II. und seiner Ehefrau, ein Tafelaufsatz von 150 cm Höhe, bestehend aus 90 kg Silber und 1 kg Gold. Der Tafelaufsatz ist heute verschollen (Vergl. Firmen- und Familienunterlagen im Stadtarchiv Bad Salzuflen).Der Bildhauer Arnold Künne (1866 Altena - 1942 Berlin) war der älteste Sohn des seinerzeitigen Inhabers der Silberwarenfabrik Künne in Altena, Albrecht Künne, und künstlerischer Berater und Mitarbeiter in der Fabrik seines Vaters. Er studierte 1866 - 1888 an der Akademie der Bildenden Künste in München, dann in Berlin und war selbstständiger Bildhauer. Er unternahm viele Studienreisen und schuf zahlreiche Denkmäler und Büsten, vor allem solche von Hohenzollernkönigen und -kaisern, von Bismarck (z. B. für Moskau), das Dr. Theodor Sutro-Denkmal in New York u. a. mehr. Nach den Familienunterlagen im Stadtarchiv Bad Salzuflen war er auch „Schöpfer zahlreicher künstlerischer Entwürfe für Tafelaufsätze, Figuren etc. seiner väterlichen Fabrik Arnold Künne-Altena, deren ständiger künstlerischer Mitarbeiter er war.“ Er zeichnet auch verantwortlich für den Entwurf des sogen. Osemundstahlaufsatzes, eines Ehrengeschenkes des Amtes Lüdenscheid für den Fürsten Bismarck. Daß der Bildhauer Arnold Künne der Schöpfer der silbernen Verkleinerung des Münsterschen Kaiserdenkmals war, dürfte deshalb unzweifelhaft sein. Künne nahm am Ersten Weltkrieg an der Ostfront teil und war später Dolmetscher im Großen Generalstab in Berlin für die russische und die polnische Sprache. (Vergl. Karl Wagenfeld in der Zeitschrift Niedersachsen Nr. 21 vom 1.8.1916: Arnold Künne , ein westfälischer Künstler).Konrad Studt wurde 1838 in Schweidnitz in Schlesien als Sohn eines Rechtsanwalts geboren. Ab 1856 studierte er Staats- und Rechtswissenschaften in Breslau und Berlin. Nach Tätigkeiten an verschiedenen schlesischen Gerichten wurde er 1870 Landrat im Kreis Obornik, arbeitete ab 1875 im Ministerium des Innern, wurde 1882 Regierungspräsident des Regierungsbezirks Königsberg in Preußen, 1884 in den Preußischen Staatsrat berufen, arbeitete ab 1887 im Ministerium für die Reichslande Elsaß-Lothringen und wurde schließlich 1889 besonders wegen des das gesamte rheinisch-westfälische Kohlerevier erfassenden Bergarbeiterstreiks zum Oberpräsidenten der Provinz Westfalen berufen. Diesen Streik und einige noch folgende Streiks konnte Studt zufriedenstellend beilegen. In Westfalen wirkte er besonders für den Ausbau des Straßennetzes, die Hebung der landwirtschaftlichen Verhältnisse, die Organ...

Tafelaufsatz im Stile der Gotik als Flugpreis für den Deutschen Rundflug Berlin-Tempelhof1925 für den Flugpionier und Flugzeugkonstrukteur Richard Dietrich aus Mannheim 1925Gewicht: 3200 g. Durchmesser: 50 cm.Höhe: 30 cm. Maße des Koffers: 55 x 55 x 40 cm.800, Halbmond, Krone, Firmenzeichen „n“ im Wappenschild. Mannheim, 1925.Flache, neugotische Buckelschale mit strahlenartigen Zügen, getragen von vier wappentragenden, zähnefletschenden, fein naturalistisch ausgeführten Löwen, in der Mitte bekrönt von einem Pelikan, seine Jungen nährend; vergoldet (berieben). Um den Pelikan herum durch graviert: „Ehrenpreis der Stadt Stuttgart für den deutschen Rundflug, 31. Mai - 9. Juni 1925“. Im originalen, lederbezogenen und mit grünem Samt und grüner Seide ausgeschlagenem Aufbewahrungskoffer (die Seide beschädigt, der Koffer mit fehlendem Tragegriff), im Kofferdeckel innen beschriftet: „Deutscher Rundflug / Ehrenpreis / Stadt Stuttgart“.Beigegeben das von Richard Dietrich verfasste Buch „Im Flug über ein halbes Jahrhundert“, in welchem der Wettbewerbsflug 1925, der von Berlin-Tempelhof aus startete und auch dort endete, auf den Seiten 243-248 beschrieben, und der Tafelaufsatz erwähnt wird. „Seit damals steht neben anderen Trophäen der Preis der Stadt Stuttgart, ein prächtiger Tafelaufsatz, in meiner häuslichen Fliegerecke“. Richard Dietrich (1894-1945) wurde in Mannheim geboren und starb im sowjetischen NKDW-Lager Fünfeichen. Er begann mit 18 Jahren eine Flugausbildung 1912 trat er als Volontär bei der Firma Hanuschke in Johannistal ein. Am 8. November 1913 erhielt er seinen Flugschein. Er gehörte zu den sogenannten Alten Adlern, den 817 Flugpionieren, die schon vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges die Flugzeugführerprüfung bestanden. Im Ersten Weltkrieg diente er in verschiedenen Fliegerabteilungen an der Westfront und in Rumänien. Nach dem Kriegsende arbeitete er als Versuchsflieger im Flugzeugmotorenwerk Rhemag. Er konstruierte heimlich in einer Hinterhofwerkstatt in Mannheim einen Nachbau des Jagdflugzeuges Fokker D. VII, das als DP I Sperber bezeichnet wurde und am 5. Mai 1922 (dem Tag der Aufhebung des alliierten Bauverbots) zu seinem Erstflug startete. Im Jahre 1922 gründete Dietrich in Mannheim die Richard Dietrich Flugzeugbau GmbH. 1923 entstand aus dieser und den dem Belgier Anatole Gobiet gehörenden Motorenwerken A. Gobiet & Co. in Kassel und Rotenburg an der Fulda die Dietrich-Gobiet Flugzeugbau. Später arbeitete Dietrich für die MIAG Mühlenbau & Industrie AG in Braunschweig, die auch eine Abteilung für Flugzeugbau hatte, und konstruierte dort 1933 den Sportdoppeldecker MD 12, und nach Wien zur Amme-Luther-Secke-Werk-GmbH, wo er von der sowjetischen Besatzungsmacht verhaftet wurde. Wie sich später herausstellte, starb er am 28. Dezember 1945 im Speziallager Nr. 9 Fünfeichen des sowjetischen Geheimdienstes NKWD. (†)Anmerkung:Die Firma Neresheimer wurde 1890 in Hanau zur Herstellung von „Kunstgewerblichen Gegenständen, modernen und antiken Geräten, altdeutschen, holländischen und französischen Silbergeräten, Prunkgegenständen.“ gegründet, und besteht in der Nachfolge des Dr. Bauer dort noch heute.Literatur:Richard Dietrich, Im Flug über ein halbes Jahrhundert, Gütersloh 1942 (mit Schilderung seines Werdegangs und zahlreichen Abb.).Tafel- und Schausilber des Historismus aus Hanau, Wasmuth, Tübingen 1992, S. 196 u. Bildtafel 123 mit Abb. einer gleichen Schale. (12901215) (10)Gothic-style centrepiece as an airfare for the German sightseeing flight Berlin-Tempelhof1925 for the aviation pioneer and aeronautical engineer Richard Dietrich from Mannheim 1925.Weight: 3200 g.Diameter: 50 cm.Height: 30 cm.Dimensions of the suitcase: 55 x 55 x 40 cm.800, crescent moon, crown, company logo “n” in shield.Mannheim, 1925. (†)Notes:The Neresheimer company was founded in Hanau in 1890 for the production of arts and crafts objects, modern and antique utensils, old German, Dutch and French silver utensils, ornamental objects and still exists there today as the successor to Dr Bauer.Literature:Richard Dietrich, In Flight over Half a Century, Gütersloh 1942 (with a description of his career and numerous ill.Historicist table and display silver from Hanau, Wasmuth, Tübingen 1992, p. 196 and plate 123 with an ill. of the same bowl.

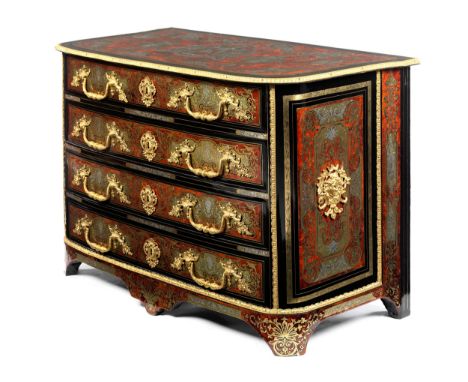

Bedeutende Louis XIV-Kommode mit Boulle-MarketerieHöhe: 86 cm.Breite: 120 cm. Tiefe: 62,5 cm.Gestempelt „Sageot“.Die Kommode vierschübig, die Front in eleganter Weise, nur leicht korbbogig gebaucht, die gerundeten Ecken ziehen in die Seiten ein. Der Fußsockel, mit an den Ecken rundziehenden Stollenfüßen, zieht in der Mittelzarge in symmetrischer Schweifung bis zum Boden herab. Die Platte, der Grundform des Möbels folgend, ist umzogen von einer vergoldeten Rahmeneinfassung mit reliefierten Lanzettblättern. Entsprechend umziehende, vergoldete Profilleiste trennt den Fußsockel von der Schübefront, die an den gerundeten Ecken in ähnlicher, gerade herabziehender, vergoldeter Stabdekoration eingefasst ist. Schübefronten, Abdeckplatte und Seiten mit Boulle-Intarsien, unter Verwendung von Zinneinlagen und rotem Schildpatt dekoriert, jeweils eingefasst von ebonisierten Rahmungen, die ebenso gliedernd wie beruhigt ordnend wirken. Schlanke Metallbandeinlagen, unterbrochen von mittigen schmalen horizontalen gravierten Bändern. Die Boulle-Intarsien zeigen auf der Deckplatte eine zentrale größere pavillonähnliche Figuration im Grotesken-Stil mit, auf zentraler Gold-Messingfläche eingelegter Darstellung, einer im Sessel sitzenden Dame vor einem ovalen Bild, daneben ein Putto mit geöffnetem Buch. Seitlich, zwischen fantastischen schlanken Säulchen, Fantasiefiguren unter den Trophäen Amors, wie Pfeile, Köcher und Bogen. Oberhalb der Darstellung ein Lambrequin-Baldachin. Das Mittelfeld flankiert von zwei ähnlichen, mehrfach geschweiften und durch Band- und Laubwerk gebildeten Feldern, mit eingelegten Darstellungen exotischer Musikanten. Weitere Fantasiegestalten mit Federbuschhüten in den übrigen dekorativen Elementen, zum Teil in Verbindung mit Drachenfiguren bzw. exotischen Fantasievögeln. Somit steht die figürliche Dekoration in engstem Zusammenhang mit dem gleichzeitig herrschenden Chinoiserie-Stil. An den Schübefronten entsprechende Boulle-Intarsien, ebenfalls in Messing und Zinn, auf rotem Schildpattgrund mit exotischen Vögeln und federbehelmten Masken zwischen verschlungenem Blattwerk. An den Seiten eine entsprechende Boulle-Intarsiendekoration. Reiches, elegant komponiertes Beschlagwerk in Form symmetrischer Schlüsselbeschläge, flankiert von seitlichen beweglichen Zughenkeln in Form liegender Baluster mit Zwischennodus, die im Schwung seitlich an die Agraffen hochziehen. An den Seiten große, ebenfalls vergoldete Applikationen mit Frauenmasken. Innenbau der Schübe in massivem Nussholz. Ins Holz vertieft eingelassene, original Schlösser mit Messingabdeckung. Die Kommode insgesamt von höchster Eleganz und guter Erhaltung. Gebrauchsbedingt auf der Abdeckplatte zum Teil rest.Anmerkung:Nicolas Sageot (1666 - 1731) war Zeitgenosse von André-Charles Boulle (1642 - 1732) und arbeitet mit diesem häufig zusammen. Werke aus ihrer Werkstatt kamen in bedeutende Ausstattungen für Schlösser der französischen Aristokratie, auch an die Schwedische Krone oder an Kurfürst Maximilian II von Bayern. Sageot war ab 1706 Meister. (13306228) (10)Important Louis XIV commode with Boulle marquetry Height: 86 cm. Width: 120 cm. Depth: 62.5 cm.Stamped “Sageot”.Notes:Nicolas Sageot (1666 – 1731) was a contemporary of André-Charles Boulle (1642 – 1732) and often collaborated with him. Works from his workshop were used in distinguished interiors for palaces of the French aristocracy, the Royal Court of Sweden, or the Elector Maximilian II of Bavaria. Sageot was master from 1706.Export restrictions outside the EU.

Flämische Schule des 17. JahrhundertsGemäldepaarINTERIEURS MIT HISTORISCHEN FIGUREN ODER ALLEGORIENÖl auf Holz. Parkettiert.Je 38,5 x 28 cm.In dekorativen Rahmen.Das erste Gemälde zeigt in einem palastähnlichen Innenraum drei junge Frauen beim Musizieren vor einer Wand, die mit goldfarbenem Stoff behängt ist. Im Vordergrund die Hausherrin in edlem, rosafarbenem Gewand und Schleier aus dem Bild herausblickend. Sie wird in tiefer Verbeugung per Handkuss von einer weiteren Dame begrüßt. Links von beiden steht ein mit feinen Speisen gedeckter Tisch, darunter auch ein Pfau oder Fasan in einer Terrine. Nach rechts scheint eine Balustrade in den sichtbaren Park unter hohem blau-grauem Himmel zu führen. Die drei Damen könnten auch für die Allegorie der Musik stehen.Das zweite Gemälde zeigt in einem hohen Innenraum eine Bibliothek und davor versammelt sitzend einige Gelehrte und Interessierte. Auffallend ein junger stehender Mann in roter Schaube mit weiten langen Ärmeln und Pelzbesatz, dazu Strumpfhose und ein Barett, typisch für die Mode des 16. Jahrhunderts. Er hält in seinen Händen einen Globus und ist vertieft in ein Gespräch mit einem Sitzenden mit aufgeschlagenem Buch. Die Männer könnten auch für die Allegorie der Wissenschaft stehen. Im Hintergrund links eine Frau in langem Gewand und einer goldenen Krone auf dem Haupt, die von zwei Männern aufgefordert wird, zu gehen. Ihr Gewand und das eines der Männer erinnert an antike Kleidung und lässt somit an historische Gestalten denken. Hinter ihr fällt durch einen Rundbogen der Blick ins Freie mit hohem Himmel. Detailreiche feine Malerei, die teils Figuren aus unterschiedlichen Zeiten zusammen darstellt. Rest., Risssp., Retuschen. (13300553) (2) (18))

Denys Calvaert,1540 – 1619, zug.DIE ANBETUNG DER KÖNIGEÖl auf Holz. Parkettiert.75 x 60 cm.Nachtstück mit dem am Himmel leuchtenden Stern von Bethlehem, dem die Heiligen drei Könige zur Krippe Jesu gefolgt sind. Im Vordergrund links vor dem Eingang eines Gebäudes mit Stallung die auf einem Architekturfragment sitzende Maria in rosafarbenem Gewand, gelblichem Umhang und blauem Mantel, auf ihrem Schoß den Jesusknaben haltend. Vor ihm kniend einer der Könige mit weißem Bart, in einem prachtvoll bestickten, gold-gelb leuchtenden Gewand, einen goldenen Kelch haltend, dessen Deckel er gerade geöffnet hat. Er sieht das Kind voller Interesse an, das mit dem Finger seiner rechten Hand in den Pokal weist und dabei seine Mutter Maria liebevoll anblickt. Hinter dem Knienden die beiden weiteren Könige, gehüllt in edle wertvolle Gewänder, der Rechte in einem blauen Gewand, mit Broschen und Perlen verziert, ein weiteres goldenes Gefäß und seinen Turban mit Krone in der linken Hand haltend, und schließlich der dritte König in grünem Gewand mit leuchtend rotem Mantel, einer altrosafarbenen Kopfbedeckung mit Krone, ein goldenes Gefäß in seiner rechten Hand haltend und den Jesusknaben intensiv anblickend. Rechts im Hintergrund das Gefolge der Könige mit Pferden vor bergiger Landschaft, durch die erzählerisch der Weg der Könige zur Heiligen Familie mit Figuren wiedergegeben werden soll. Hinter Maria der stehende Josef, einen Stab in seinen Händen haltend und rechts des Jesuskindes sind Ochs und Esel an einer Futterkrippe fressend wiedergegeben. Qualitätvolles Werk des Künstlers, bei der die prachtvollen farbintensiven Kleider in den Vordergrund gestellt werden. Rest., Retuschen.Der in Antwerpen geborene Künstler reiste 1560 als junger Mann nach Italien und studierte in Bologna, wo er sich für den Rest seiner Karriere niederließ. Sein Atelier brachte einige der größten Namen der Bologneser Malerei hervor, wie Domenichino (1581-1641), Guido Reni (1575-1642) und Francesco Albani (1578-1660). Seine farbenfrohen Andachtsbilder waren in Bologna sehr beliebt. In seinem Werk konzentrierte er sich auf religiöse Themen und schuf sowohl kleine, fein detaillierte Werke, als auch große Altarbilder. (13311021) (18)Denys Calvaert,1540 – 1619, attributedTHE ADORATION OF THE MAGIOil on wood. Parquetted.75 x 60 cm.In a wide wooden frame.

Italienischer Meister des 17. Jahrhunderts, eventuell LombardeiVANITAS-STILLLEBEN MIT RÜSTUNG UND VIOLINEÖl auf Leinwand. Doubliert.75 x 101 cm.Das großformatige Gemälde ist auf betonte Hell-Dunkel-Wirkung angelegt. Demgemäß heben sich die Gegenstände vor dem nahezu schwarzen Hintergrund vor allem in den glänzenden, von links oben beleuchteten Partien ab. Auf den ersten Blick mag der Vanitas-Gedanke in der Darstellung gar nicht offenkundig sein: Zunächst sehen wir im Zentrum des Bildes eine Violine neben einem Notenbuch, davor eine Malpalette mit Farbklecksen sowie darunter liegende Pinsel, daneben Flöte und Schalmei sowie links zwei Bücher, eines geöffnet, das offensichtlich eine wissenschaftliche Abhandlung zeigen soll. Dominierend der reich ornamentierte, dunkel glänzende Harnisch mit Schulter- und Armschienen in liegender Haltung, der Helm am linken Bildrand in Höhe der Schulter, darunter das Halsstück. Parallel zur Unterarmschiene und in dessen Fortsetzung ist ein Speer mit der Spitze auf eine rechts plazierte Marmortorsofigur gerichtet, die im Licht aufleuchtet. Bei genauerer Betrachtung wird so ein heraldisch bedeutendes Objekt sowie eine goldene Zackenkrone zwischen Notenbuch und Flöten erkennbar. Spätestens hier lässt sich das Gemälde als Vanitas-Thema deuten, wonach Macht, Herrschaft, Kriegskunst und die friedlichen Künste völlig ihrem Wirkungsbereich entzogen sind und aktionslos nebeneinander liegen. Schon die Schrägstellung des Harnisch vermittelt Kriegsmüdigkeit, der Figurentorso sowie die Krone, die Vergänglichkeit ehemaliger Macht und Künstlergröße. Den warmen bräunlichen, jedoch verschatteten Farbtönen von Geige und Palette, hat der Maler das scharfe Aufblitzen der Rüstung gegenübergestellt. Gleichzeitig wird auch in dem roten Federbusch ein farbiger Akzent gesetzt, der sich an der Lanzenquaste und einem Farbtupfer der Palette wiederholt. (1330349) (2) (11)Italian School,17th Century, possibly LombardyVANITAS STILL LIFE WITH ARMOUR AND VIOLINOil on canvas. Relined.75 x 101 cm.

Tizian, eigentlich „Tiziano Vecellio“, 1485/90 bei Belluno – 1576 Venedig, NachfolgePortrait der Caterina Cornaro, Königin von Zypern (Kopie nach Tizian)Öl auf Leinwand. Altdoubliert.84,5 x 69 cm.In dekorativem, vergoldetem Rahmen.Idealbildnis der jungen Königin von Zypern nach links in prachtvollem weinrotem Seidenkleid mit Perlen, darüber ein offener Umhang mit Goldstickerei und goldener Bordüre, erneut mit Perlen versehen. Auf ihrem Haupt eine wertvolle goldene, mit Edelsteinen und Perlen verzierte Krone mit Schleier. Sie wird dargestellt als die Heilige Katharina von Alexandrien mit ihrem Martyrerattribut, einem Rad, das im Hintergrund rechts unten gezeigt wird. Feine, detailgenaue Malerei.Provenienz:Verso Aufkleber “Tho. Agnew & Sons, Manchester (Kunsthandlung)“.John Brandon Collection, Glasgow, 1919.Anmerkung 1:Das Originalgemälde der Dargestellten von Tizian von 1542 befindet sich in den Uffizien in Florenz. Das zeitgenössische Portrait der Caterina Cornaro von Gentile Bellini, um 1500, zeigt die Königin von kräftigerer Statur und lässt in der Darstellung Tizians ein Idealbildnis erkennen.Anmerkung 2:Caterina Cornaro (1454 Venedig-1510 Asolo) war von 1474 bis 1489 letzte Königin von Zypern. Der Urgroßvater ihres Vaters Marco Corner war von 1365 bis 1368 Doge von Venedig. Ihre Familie unterhielt seit Generationen Geschäftsbeziehungen mit Zypern. (1280093) (18))

Helm, CelataMailand, um 1480. Seltener knechtischer Kopfschutz aus dem Zentrum der italienischen Plattnerkunst. Einteilig geschlagene Glocke mit flachem Mittelgrat, niedrigem Gesichtsausschnitt und 18 erhaltenen Futternieten von ursprünglich 20. Der Helm war stärker korrodiert und wurde wohl im 19. Jh. durch Überschleifen wieder "blank" gemacht. Auf der Rückseite der Glocke, rechts vom Mittelgrat die Werkstattmarke der Negroli mit gekreuzten Schlüsseln unter einer Krone. Die Innenseite des Helms weist fünf genietete Reparaturstellen auf, die wohl noch aus der Gebrauchsphase des Helms datieren. L 27 cm, B 18,5 cm, H 19 cm. Bei der Marke an diesem Helmtyp des späteren 15. Jh. dürfte es sich noch um diejenige des Gian Giacomo Negroli (1463 - 1543) handeln. Die Familie Negroli war abseits der Fertigung von Prunkrüstungen mit dem Waffenhandel im weiteren Sinne und somit sicher auch mit der Ausbesserung von beschädigten Rüststücken befasst. Dementsprechend handelt es sich bei diesem Helm um ein überaus rares Belegstück für den weniger prestigeträchtigen Geschäftszweig der im 16. Jh. herausragenden Mailänder Plattnerdynastie.

Schiffsgeschütz-ModellNord-/Westeuropa, 18./19. Jh. Detailliert gegossenes und nachbearbeitetes Bronzerohr (L 47,5 cm ohne Traube), Kal. 34 mm, mit schöner Alterspatina. Das Rohr gegliedert durch fünf Ringe, mittig zwei Henkel, sowie durch Ringe und Blattgirlanden gegliederter Tulpenhals. Auf der Rohroberseite vor dem Zündloch in erhabenem Relief ein Wappen "Steigendes Pferd und steigender Hirsch unter fünfzackiger Krone". Stossboden und Traube floral graviert. Die Fixierung der Rohrzapfen kann durch herausnehmbare Messingkeile gelöst werden. Etwas wurmstichige Marinelafette mit vier Massivholzrädern und funktionale Höhenstellschraube aus Messing. L 54,5 cm, H ca. 22,5 cm.Geschützmodell mit souverän qualitätvoll gearbeiteten Bestandteilen.

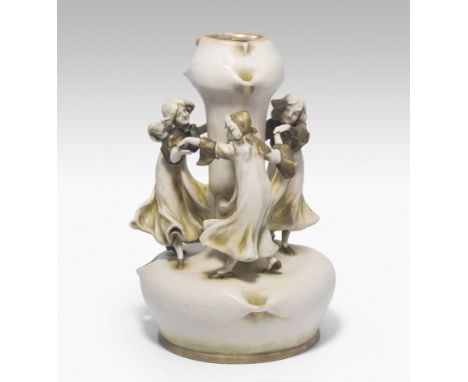

Amphora-Werke Riessner, LanghalsvaseTurn-Teplitz, um 1910. Keramik. Gepresste Manufakturmarke "AMPHORA", Krone, Formnummer 1317, Pressnummer 1. Polychrome Bemalung, partiell vergoldet. Mädchenreigen mit 3 vollplastisch ausgeformten Figuren. H 32,5 cm.- Leichte Alters- und Gebrauchsspuren. Stellenweise berieben.

Amphora-Werke Riessner, Vase "Campina"Turn-Teplitz, um 1910. Keramik. Gepresste Manufakturmarke "AMPHORA" und "IMPERIAL AMPHORA TURN", Krone, Formnummer 2192, Pressnummer 64, Malernummer 2270. Emaillierter Edelsteindekor mit reliefierten Blüten und Blättern vor gemalter Waldansicht, partiell vergoldet. H 37,5 cm.- Alters- und Gebrauchsspuren. Stellenweise berieben. Minimale Bestossungen und Fehlstellen.

Jaeger LeCoultre "Futurematic", 1960er Jahre750 Gelbgold-Gehäuse Nr. 629233, 37 mm, Backwind. Hammer-Automatik Cal. 497, Werk Nr. 1048881. Zifferblatt mit Gangreserve bei 9 Uhr und kleiner Sekunde bei 3 Uhr. Ohne Band. Gehäuse, Werk, Zifferblatt und Krone signiert. Funktionstüchtig. 40,6 g.

Omega "Constellation" Automatic, um 1971Ref. 767803. 750 Gelbgold-Gehäuse Nr. 27469859, 25x32 mm. Omega Automatik Cal. Vergoldetes Zifferblatt mit aufgesetzten Stab-Indizes. Stabzeiger und Zentralsekunde. Goldband und Gehäuse längssatiniert. Goldband mit Leiterverschluss. Funktionstüchtig. 83,7 g. Gehäuse, Krone, Zifferblatt, Werk und Band signiert. Mit Original-Unterlagen und Box.

Vacheron Constantin Genève, um 1985Ref. 33051. 750 Gelbgold-Gehäuse, Nr. 594596, 30 mm. Ultraflaches Handaufzug Cal. 1003/1. Weisses Zifferblatt mit schwarzen römischen Zahlen und Zeigern. Schwarzes Lederband mit Gold-Dornschliesse. Gehäuseboden, Zifferblatt, Werk, Krone, Band und Dornschliesse signiert. Funktionstüchtig.

Blancpain "Léman" Vollkalender, um 2000750 Gelbgold-Gehäuse Nr. 2283, 26 mm. Automatik Cal. Weisses Zifferblatt mit römischen und arabischen Zahlen. Vollkalender mit Mondphase. Kalender über vier Drücker einstellbar. Funktionstüchtig. Lederband mit Gold-Dornschliesse. Gehäuse, Zifferblatt, Krone, Werk und Band signiert. Dazu Originalbox, Stift und zwei Lederbänder.

Jaeger LeCoultre Vollkalender, 1990er Jahre.Limitierte Auflage 259/600. Ref. 141.010.1. 750 Gelbgold-Gehäuse, 41x24 mm. JLC Handaufzug Cal. Weisses Zifferblatt mit Kalender und Mondphase. Gehäuseboden, Werk, Zifferblatt und Krone signiert. Lederband mit Dornschliesse. Funktionstüchtig. Zertifikat.

Rolex "Oyster Perpetual Datejust", um 2000Ref. 16233 (Gehäuseboden innen Nr. 16200). Edelstahl-Gold-Gehäuse Nr. P492152, 36 mm, Gold-Lunette, Schraubboden. Automatik Cal. 3135, Werk Nr. 3 8620086. Strukturiertes Zifferblatt mit römischen Zahlen, Stabzeigern und Zentralsekunde, Datum bei 3 Uhr mit Zykloplupe. Jubilé-Bicolor-Band mit Faltschliesse. Gehäuseboden, Werk, Zifferblatt, Krone und Band signiert. Funktionstüchtig.

Rolex "Oyster Perpetual Datejust", um 1986Ref. 69178 (Gehäuseboden innen Nr. 169000A). 750 Gelbgold-Gehäuse Nr. 9140345, 26 mm, Schraubboden. Automatik Cal. 2135, Werk Nr. 330916 . Weisses Zifferblatt mit römischen Zahlen und Diamanten. Stabzeiger, Zentralsekunde, Datum bei 3 Uhr mit Zykloplupe. Präsident-Gold-Band mit Faltschliesse. Gehäuseboden, Werk, Zifferblatt, Krone und Band signiert. Funktionstüchtig.

Rolex "Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster", um 2007Ref. 80298, Serien Nr. M912837. 750 Gelbgold-Gehäuse, 29 mm, Brillant-Lunette. Automatik Cal. 2235, Werk Nr. A0262277. Perlmutter-Zifferblatt mit Diamantindizes, Zentralsekunde, Datum bei 3 Uhr. Saphirglas mit Zykloplupe. Pearlmaster-Gelbgoldband mit Faltschliesse Nr. 72948 PJ12. Werk, Gehäuse, Zifferblatt, Krone und Band signiert. Innenumfang 16 cm, 88.8 g. Funktionstüchtig. Mit Box und Bedienungsanleitung.

Jaeger LeCoultre "Reverso Squadra", um 2021Ref. Q7048420. Edelstahl-Gehäuse Nr. 2606075, 29x41 mm. Sichtboden auf Automatik Cal. 996, Werk Nr. 3534718. Versilbertes Zifferblatt, partiell guillochiert. Schwarze arabische Zahlen, Datum bei 6 Uhr. Weisses Lederband mit Edelstahl-Faltschliesse. Gehäuse, Zifferblatt, Krone, Werk und Band signiert. Funktionstüchtig. Dazu Original-Zertifikat, Box und neues Lederband.

Ulysse Nardin "Marine" Chronometer, um 2010Ref. 263-67. Edelstahl-Gehäuse, 43 mm. Sichtboden auf Automatik Cal. UNO26-200038, Werk Nr. 2892A2. Schwarzes Zifferblatt mit silberfarbenen römischen Zahlen, kleine Sekunde und vergrössertem Datum bei 6 Uhr, Gangreserve bei 12 Uhr. Schwarzes Lederband mit Edelstahl-Faltschliesse. Gehäuse, Werk, Zifferblatt, Krone und Band signiert. Funktionstüchtig.

Kaffee-/TeeserviceSchwäbisch Gmünd, 1920er Jahre. Silber, 4-teilig. Meistermarke Wilhelm Binder. Birnenförmiger Korpus mit J-Henkel, Wandung mit stilisiertem Blütendekor. Bestand: Kaffee-, Teekanne, Cremier, Sucrier. Halbmond/Krone, Meistermarke, Feingehalt 800. H (KK) 26 cm, 1780 g.- Gebrauchsspuren.

TeeserviceSchwäbisch Gmünd, 20.Jh. Silber, 4-teilig. Meistermarke Gebrüder Kühn. Gebauchte Form auf Volutenfüssen, Rosenblüte als Deckelknauf und rocaillenförmiger Henkel. Mit reliefierter Blattbordüre. Bestand: Tee-, Kaffeekanne, Cremier, Sucrier. Halbmond/Krone, Meistermarke, Feingehalt 925. H (KK) 26 cm, ca. 1910 g. - Min. Gebrauchsspuren, 1 Wärmering fehlt.

TEESIEB MIT HALTER / STÄNDER, 835er Silber (insgesamt 84,5 g), gepunzt mit Feingehaltsangabe, Halbmond und Krone (deutsch) und Manufakturpunze Christoph Widmann, Pforzheim. Durchbrochene Form mit Rocaillen und stilisiertem Floraldekor, der Stand auf vier Füßen, das Teesieb mit großer Handhabe mit aufgewölbter Kartusche. H. 3,8 x L. 12,4 x B. 8,5 cm.

SILBERNES MILCHKÄNNCHEN, wohl 1. H. 20. Jh., deutsch, 800er Silber, 174 Gramm. Gemarkt mit Feingehaltsangabe sowie Halbmond und Krone. Gearbeitet in historisierender Formensprache: Gebauchte Form mit godronierter Wandung auf vier geschweiften Füßen mit Rocaillendekor. Breiter Ausguss und geschweifter Henkel mit Reliefdekor. Innen mit Hammerschlagdekor. H. 10,5 x L. 13 x B. 7 cm. (Gebrauchsspuren; Wandung gedellt).

HANAUER MILCHKÄNNCHEN / SAHNEGIESSER, Ende 19. Jh. / Anfang 20. Jh., deutsch, Manufaktur Karl Kurz / Kesselstadt (Stadtteil von Hanau), 800er Silber, 153 Gramm. Gemarkt mit Feingehaltsangabe, Halbmond und Krone sowie Manufakturpunze "KKK in Blatt". Sahnegießer mit polygonal gebrochenem Korpus, Ohrenhenkel sowie umlaufendem plastischen Blütenfries. H. 8 x L. 12,5 x B. 6 cm. (Gebrauchsspuren; altersbedingt guter Zustand).

Russische analoge Armbanduhr, Handaufzug, Perestroyka Glasnost, USSR auf dem Ziffernblatt in Russisch und Deutsch gedruckt, Uhrenmarke Raketa, Uhrenfabrik Petrodworez in Sankt Petersburg, Russland, ca. Anfang 1990er Jahre, rotes Kunstlederarmband, Maße Höhe 4,0 cm x Breite inklusive Krone 4,0 cm, Altersgemäß guter Zustand, weist Gebrauchsspuren auf, Gangfähigkeit nicht geprüft

Große Ober- und Untertasse Neuzierat Monogramm NB unter KroneKönigliche Porzellan Manufaktur (KPM), Berlin 1847-1849 und 1849-1870. - 4 unterschiedliche Galante Paare in weiter Landschaft - Porzellan, weiß, z. T. glasiert. Polychrom und Gold bemalt. Ot. Innenwandung vergoldet. Unter der Glasur blaue Pfennigmarke und Pfennigmarke mit Zeptermarke. 1. Wahl. Auf der Glasur roter Reichsapfel KPM. H. der Ot.: 6,5 cm, D. der Ut.: 17 cm. - Zustand: Gold vereinzelt min. ber.

2tlg. Jugendstil Mokkatasse Schwäne in BlauStaatliche Porzellan-Manufaktur, Nymphenburg um 1910. Porzellan, weiß, glasiert. Polychrom und Gold bemalt. Goldrand. Unter der Glasur grüne Rautenschildmarke mit Krone und Nymphenburg. 1. Wahl. Ot. sign.: L. H. der Mot.: 4,8 cm, D. der Ut.: 9,5 cm. - Lit.: Vergleiche Alfred Ziffer. Nymphenburger Moderne. Ausst. Münchener Stadtmuseum 1997/1998. S. 135, Kat.-Nr. 181. Entwurf Adelbert Niemeyer (Form) und Ludwig Carl Frenzel (Dekor). - Zustand: Ut. min. Chip am Rand.

SavonnetteSchild Fréres & Co. wird später zur Firma "Eterna". 585/- Roségold, gestemp. Gewicht: 75,4 g. Zwei-Deckel-Gold. Ein-Deckel-Metall. In zwei Deckeln gepunzt: SFC (im Schild) (Schild Fréres & Co.), 585, Krone, Eichhörnchen. Gehäuse-Nr.: 1506510. Werk-Nr.: 1421508. Gehäuse-D. 5 cm. Die Uhr ist funktionsfähig. Tragespuren. Auf dem Zifferblatt Haarriss. Kronenaufzug und Sprungdeckel. Glattes Gehäuse mit Monogramm RK. Weißes Emailzifferblatt mit schwarzen, arabischen Zahlen und Goldzeigern. Funktionen: Stunde, Minute und kleine Sekunde auf 6-Uhr.

3 unterschiedliche TellerPorzellan, weiß, glasiert. - Osier: Blumenbukett - Meissen, 1924-1934. Kupfergrün bemalt. Goldrand. Unter der Glasur blaue Schwertermarke. 1. Wahl. H. 3,5 cm, D. 25,5 cm. - Schäferpaare und Blumen auf hellblauem Grund - Helena Wolfsohn, Dresden. Polychrom bemalt. Goldrand. Unter der Glasur blaue Schwertermarke (Imitationsmarke). Zwei Schleifstriche. H. 3,5 cm, D. 20,5 cm. - - Blumenbukett in grün - Nymphenburg 1923-1976. In Grüntönen bemalt. Goldrand. Unter der Glasur grüne Rautenschildmarke mit Krone und Nymphenburg. Eingepresstes Rautenschild. In purpur bez.: 1713 7174 3. H. 3 cm, D. 24,5 cm. - Zustand: Glasur ber.

KakaduStaatliche Porzellan-Manufaktur, Nymphenburg nach 1929. Porzellan, weiß, glasiert. Polychrom bemalt. Unter der Glasur grüne Rautenschildmarke mit Krone und Nymphenburg. 1. Wahl. Eingepresst: Rautenschild, 677, 6. Eingeritzt: LS und L Scherf. H. 16,5 cm. Entwurf von Luise Terletzki-Scherf (Aschaffenburg 1902 - 1966 Starnberg) aus dem Jahr 1929.

-

11469 item(s)/page