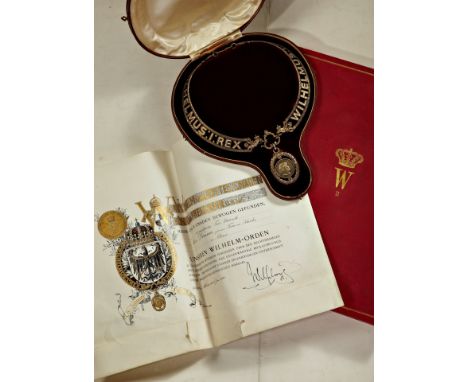

Orden & Ehrenzeichen Deutschland - Preußen : Preussen: Wilhelms - Orden: Ordenskette mit anhängender OrdensdekorationSilber vergoldet und emailliert. Die Kette mit der gespiegelten Inschrift: ?WILHELMUS REX?.Die Kettenglieder rückseitig durch Scharniere miteinander verbunden.Das Ordenskleinod mit vorderseitigem Porträt Kaiser Wilhelm I. Im Halsabschnitt des Kaiserporträts das Stempelschneiderzeichen ?E.W.? des Medailleurs Emil Weigand.Die Rückseite mit der gekrönten Chiffre Kaiser Wilhelm II. und dem Datum der Ordensstiftung: 18. 1. 1896, umgeben von der Umschrift: ?WIRKE IM ANDENKEN AN KAISER WILHELM DEN GROSSEN?. Prachtexemplar in bester Juweliersqualität. Im prachtvollen und extrem seltenen Originaletui aus braunem Leder, der Deckel mit geprägtem Goldrand. Im weißen Seidenfutter des Innendeckels das gekrönte Herstelleretikett der königlichen Hofgoldschmiede ?SY & WAGNER?, Berlin. Dazu die prächtige und außerordentlich seltene Original-Verleihungsurkunde aus illuminiertem Pergament an die verwitwete Frau Etatsrat Helene Donner, geborene Freiin von Schröder.Datiert Altona, den 18. Juni 1898. Mit Originalunterschrift Kaiser Wilhelm II.Die Metallsiegelkapsel fehlt. Im unteren Drittel des Pergamentsblattes ca. 10 cm langer Einschnitt (leicht restaurierbar).Die Urkunde in originaler, großformatiger Präsentations-Kassette mit der Chiffre Wilhelm II. in Goldprägung.Beigefügt das amtliche Übersendungsschreiben an die Trägerin durch die Generalordenskommission, datiert Berlin, 29. 8. 1898. Der Wilhelm-Orden gehörte zu den seltensten preußischen Auszeichnungen. Insgesamt wurden nur ca. 65 Exemplare verliehen (zur Ordensgeschichte vgl. Dr. Gerd Scharfenberg, Der Königlich Preußische Wilhelm-Orden ? Zum 100-jährigen Stiftungsjubiläum einer exklusiven Wilhelminischen Auszeichnung in BDOS [Hrsg.]: Orden-Militaria-Magazin, Heft 70, Februar 1996 S. 2 ? 16).Die ersten Träger waren:1. Ihre Majestät die Kaiserin und Königin2. Ihre Majestät die Kaiserin und Königin Friedrich3. Die Großherzogin Luise von Baden (Schwester Kaiser Wilhelm I.)4. Die Großherzogin von Sachsen-Weimar5. Die Gräfin von Waldersee, Altona6. Die Freifrau von Stumm-Halberg zu Hallberg7. Frau Hoffbauer in Potsdam8. Frau Wentzel-Heckmann in Berlin9. Otto Fürst von Bismarck in Friedrichsruh10. Staatsminister Dr. Miquel11. Staatsminister Frhr. von Berlepsch12. Der Geheime Oberregierungsrat Prof. Dr. Hinzpeter, Bielefeld13. Pastor von Bodelschwingh, Bielefeld14. Fabrikbesitzer Franz Brandts in München-Gladbach15. Fabrikant und Rittmeister a. D. Schlittgen in Marienhütte bei Kotzenau Unter den weiteren Trägern waren Generalpostmeister Heinrich von Stepan, die letzte Verleihung erfolgte am 28. August 1913 an die Erbprinzessin Elisabeth Auguste Charlotte von Sachsen-Meiningen. Bedeutendes und außerordentlich seltenes Ensemble. Eines der ganz wenigen in Privatbesitz befindlichen Exemplare. Komplett mit Originaletui und Verleihungsurkunde von größter Seltenheit. German Orders and Medals - Kingdom of Prussia : Preussen: Wilhelms - Orden: Ordenskette mit anhängender OrdensdekorationSilver gilded and enameled. The chain with the mirrored inscription: "WILHELMUS REX". The chain links connected to each other by hinges on the back. The small medal with portrait of Emperor Wilhelm I on the front. In the neck section of the emperor's portrait the stamped tailor's mark "E.W." of the medalist Emil Weigand. The reverse with the crowned cipher of Emperor Wilhelm II and the date of the foundation of the order: 18. 1. 1896, surrounded by the inscription: "WIRKE IM ANDENKEN AN KAISER WILHELM DEN GROSSEN". Splendid example in best jeweler's quality. In the magnificent and extremely rare original brown leather case, the lid with embossed gold rim. In the white silk lining of the inner lid the crowned maker's label of the royal court goldsmiths "SY & WAGNER", Berlin. Accompanied by the magnificent and exceptionally rare original illuminated parchment award certificate to the widowed Etatsrat Helene Donner, née Freiin von Schröder. Dated Altona, June 18, 1898, with original signature of Kaiser Wilhelm II. The metal seal capsule is missing. In the lower third of the parchment sheet about 10 cm long incision (easily restored). The document in original, large-format presentation case with the cipher Wilhelm II in gold embossing. Enclosed the official letter of transmission to the bearer by the General Order Commission, dated Berlin, 29. 8. 1898. The Order of Wilhelm was one of the rarest Prussian awards. In total only about 65 copies were awarded (for the history of the order see Dr. Gerd Scharfenberg, Der Königlich Preußische Wilhelm-Orden - Zum 100-jährigen Stiftungsjubiläum einer exklusiven Wilhelminischen Auszeichnung in BDOS [Hrsg.]: Orden-Militaria-Magazin, Heft 70, Februar 1996 S. 2 - 16). The first recipients were: 1. her majesty the empress and queen 2nd Her Majesty the Empress and Queen Frederick 3. the Grand Duchess Luise of Baden (sister of Kaiser Wilhelm I.) 4. the Grand Duchess of Saxe-Weimar 5. the Countess of Waldersee, Altona 6th The Freifrau von Stumm-Halberg zu Hallberg 7th Mrs. Hoffbauer in Potsdam 8th Mrs. Wentzel-Heckmann in Berlin 9. Otto Prince von Bismarck in Friedrichsruh 10th Minister of State Dr. Miquel 11. minister of state Frhr. von Berlepsch 12. the Geheime Oberregierungsrat Prof. Dr. Hinzpeter, Bielefeld 13th Pastor von Bodelschwingh, Bielefeld 14th Factory owner Franz Brandts in Munich-Gladbach 15. factory owner and retired cavalry captain Schlittgen in Marienhütte near Kotzenau Among the other bearers were General Postmaster Heinrich von Stepan, the last award was made on August 28, 1913 to Hereditary Princess Elisabeth Auguste Charlotte of Saxony-Meiningen. Important and exceptionally rare ensemble. One of the very few privately owned copies. Complete with original case and award certificate of the utmost rarity.

9953 Preisdatenbank Los(e) gefunden, die Ihrer Suche entsprechen

9953 Lose gefunden, die zu Ihrer Suche passen. Abonnieren Sie die Preisdatenbank, um sofortigen Zugriff auf alle Dienstleistungen der Preisdatenbank zu haben.

Preisdatenbank abonnieren- Liste

- Galerie

-

9953 Los(e)/Seite

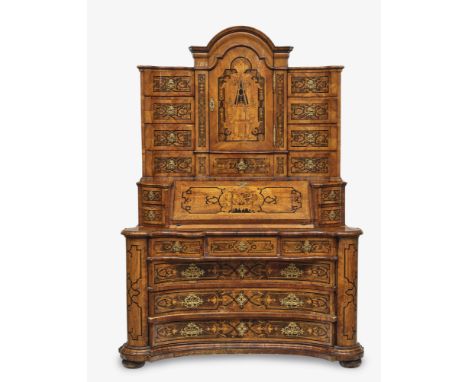

AufsatzschreibkommodeBöhmen (?), um 1730 Furnier Nussbaum, Ahorn, Mooreiche. Rest., erg., tlw. verzogen, besch. 195 x 132 x 75 cm. Sechsschübiger, frontal eingeschwungener Kommodenuntersatz mit abgerundeten Vorderkanten, hinter deren zurückschiebbbarer Verkleidung sich Geheimfächer verbergen. Schräge Schreibplatte mit flankierenden Schüben. Ausstattung mit sieben Schubladen. Aufsatz mit Bogengiebel und neun Schubfächern um zentrales Fach mit Türe. Innenliegend div. kleine (Geheim)schubladen. Tlw. Zentralverriegelung. Reicher Bandelwerkdekor. Die Türe eingelegt mit einem Obelisk über Rocaillesockel mit Blumenvasen, die Schreibklappe mit bekröntem Doppelwappen in Rocaillekartusche auf Lambrequin. Bei dem Allianzwappen mit Fürstenhut handelt es sich um die die Wappen der Markgrafen von Baden und des Fürstenhauses Schwarzenberg. Möglicherweise bezieht sich das Doppelwappen auf Ludwig Georg Simpert von Baden (1702-1761), der 1721 Maria Anna von Schwarzenberg (1706-1755) auf Schloss Krumau in Böhmen ehelichte. Der aufwändige Marketeriedekor des Möbels wird in erster Linie bestimmt durch die mehrfarbig eingelegte, kunstvoll verschränkte Ornamentform des sog. Bandelwerks, die insbesondere über Vorlagewerke der französischen Ornamentstecher Bérain und Marot um 1700 auch im deutschsprachigen Bereich modern wurde und dort vor allem durch Augsburger Vorlagenstecher Verbreitung fand. Ab etwa 1730, am frühesten in München unter François de Cuvilliés d. Ä., wurde das Bandelwerk langsam abgelöst durch die Ornamentform der Rocaille, die sich auch an vorliegender Schreibkommode in streng symmetrischer Anordnung findet.

Konvolut 18 Silbermünzen Deutsches Reich, 6 x 5 Mark und 12 x 3 Mark, u.a. Karl König vonWürttemberg 1875, Ludwig III König von Bayern,2 x Albert König von Sachsen, 1 x Friedrich August König von Sachsen, 1 x Freie und Hanse-stadt Hamburg, dann 3 Mark; 3 x Wilhelm II König von Württemberg, 3 x Freie und Hansestadt Hamburg, 1 x Friedrich II Großherzog von Baden, 2 x Otto König von Bayern, 2 x Silberhochzeit Wilhelm II und Charlotte, 1 x Universität BreslauLot 18 silver coins German Reich , 6 x 5 Mark and 12 x 3 Mark, i.a. Karl king of Wuerttemberg 1875, Ludwig III king of Bavaria,2 x Albert king of Saxony, 1 x Friedrich August king of Saxony, 1 x Freie und Hanse- stadt Hamburg, 3 Mark; 3 x Wilhelm II king of Wuerttemberg, 3 x Free and Hansestadt Hamburg,1 x Friedrich II grand duke of Baden, 2 x Ottoking of Bavaria, 2 x Silberhochzeit Wilhelm IIand Charlotte, 1 x university Breslau

Konvolut 5 Silbermünzen, Deutsches Reich, best. aus: 1 x 5 Mark Friedrich Großherzog vonBaden 1907, 1 x 3 Mark Wilhelm II und Charlotte von Württemberg 1911, 1 x 2 Mark Friedrich und Luise von Baden 1906 und 2 x 2 Mark Friedrich Großherzog von Baden 1902Lot 5 silver coins, German Reich , comprisedof: 1 x 5 Mark Friedrich grand duke of Baden 1907, 1 x 3 Mark Wilhelm II and Charlotte of Wuerttemberg 1911, 1 x 2 Mark Friedrich and Luise of Baden 1906 and 2 x 2 Mark Friedrich grand duke of Baden 1902

Konvolut 7 Silbermünzen, Deutsches Reich, best. aus: 2 x 1/2 Halbe Mark 1916 und 1918, 3x 2 Mark, Friedrich Großherzog von Baden 1902 und 1907, und 2 x 3 Mark Friedrich II. Großherzog von Baden 1910 und Wilhelm II. Deutscher Kaiser König von Preußen 1912, in kleiner Dose in Form eine 5 Mark Münze mit Wilhelm II.Lot 7 silver coins, German Reich , comprisedof: 2 x 1/2 Halbe Mark 1916 and 1918, 3 x 2 Mark, Friedrich grand duke of Baden 1902 and 1907, and 2 x 3 Mark Friedrich II. grand duke of Baden 1910 and Wilhelm II. German emperor king of Prussia 1912, in little box in the form of a 5 Mark coin with Wilhelm II.

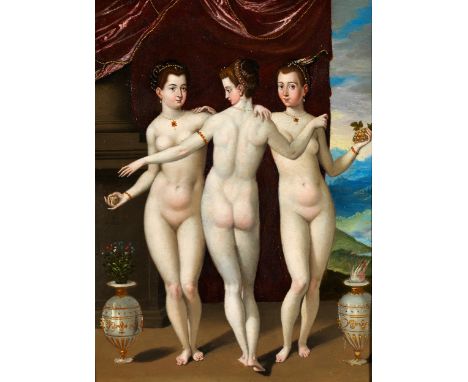

Jacopo Zucchi,um 1540/42 – um 1589/96, zug..DIE DREI GRAZIENÖl auf Kupfer.26 x 19 cm.Rahmen gestempelt „Gehring/Heijdenrijk“.Das seit der Antike bekannte und beliebte Thema wurde neben anderen Malern auch von Jacopo Zucchi aufgegriffen. Eine Version des vorliegenden Gemäldes wurde der Hand des in Florenz und Rom tätigen Künstlers zugewiesen, dort sind die weiblichen Gestalten jedoch körperlich wesentlich voluminöser gezeigt. Dagegen weist das kleine hier vorliegende Gemälde durch die Schlankheit der Grazien, wie auch durch die deutlich erkennbaren Drehbewegungen der Körper eine betonte Stilistik des Manierismus auf. Auch in der Physiognomie der Grazien lassen sich für Zucchi typische Merkmale erkennen, die eine Zuschreibung der Arbeit an den Florentiner Künstler nahelegen. Während hier Venus, die den Apfel von Paris in der Hand umfasst hält, zeigt ihre Konkurrentin rechts im Bild stattdessen eine Traube. In der Zusammensicht mit den beiden Vasen – links mit Blumen, rechts mit Flamme – lässt sich ein versteckter Hinweis auf die Allegorie der Jahreszeiten erkennen. Der Maler war ein Schüler des Giorgio Vasari, dessen Mitarbeiter an der Ausmalung des Salone dei cinquecento sowie des Studiolo di Francesco I im Palazzo Vecchio in Florenz. Ab 1572 in Rom tätig, wo er u.a. die Fresken für den Palazzio und die Villa des Cardinals Ferdinando di Medici schuf.A.R. (13020414)Literatur: Vgl. Ingrid Lohaus, Galleria Rucellai. Der Freskenzyklus von Jacopo Zucchi im Palazzo Ruspoli in Rom, Baden-Baden 2008. Vgl. Ulrich Pfisterer, Weisen der Welterzeugung. Jacopo Zucchis römischer Götterhimmel als enzyklopädisches Gedächtnistheater, in: Sammeln, Ordnen, Veranschaulichen. Wissenskompilatorik in der Frühen Neuzeit, Münster 2003, S. 325-359. Vgl. Hermann Voss, Jacopo Zucchi. Ein vergessener Meister der florentinisch-römischen Spätrenaissance, in: Zeitschrift für bildende Kunst, NF 24 (1913), S. 151-162.Jacopo Zucchi, ca. 1540/42 – ca. 1589/96, attributedTHE THREE GRACES Oil on copper.26 x 19 cm.Literature: cf. Ingrid Lohaus, Galleria Rucellai. Der Freskenzyklus von Jacopo Zucchi im Palazzo Ruspoli in Rom, Baden-Baden 2008. cf. Ulrich Pfisterer, Weisen der Welterzeugung. Jacopo Zucchis römischer Götterhimmel als enzyklopädisches Gedächtnistheater, in: Sammeln, Ordnen, Veranschaulichen. Wissenskompilatorik in der Frühen Neuzeit, Münster 2003, p. 325-359. cf. Hermann Voss, Jacopo Zucchi. Ein vergessener Meister der florentinisch-römischen Spätrenaissance, in: Zeitschrift für bildende Kunst, NF 24 (1913), p. 151-162.

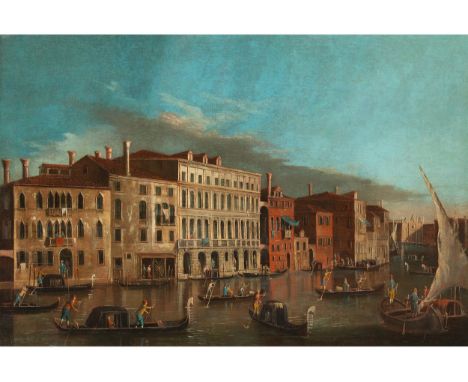

Apollonio Facchinetti, genannt „Domenichini“,tätig 1740 – 1770CANAL GRANDE VOM PALAZZO MORO LIN UND DER CA‘ FOSCARI MIT BLICK AUF DIE KIRCHE DELLA CARITÀÖl auf Leinwand.55 x 83 cm.Beigegeben eine Expertise von Dr. Federica Spadotto, Padua, 22. November 2021. Das Werk wird in die in Vorbereitung befindliche Monographie aufgenommen. Der Blick führt von der Mitte des Canal Grande, mit den seitlich säumenden Gebäudereihen - nach hinten hin zur leichten Biegung, mit Blick auf die zur Zeit der Gemäldeentstehung noch hochgotische Fassade der Kirche della Carità. Die linke Häuserreihe steht im Nachmittagslicht, die rechte zeigt verschattete Fassaden, im Wechsel mit hell beleuchteten Gebäudeecken. Am Palazzo Moro Lin mit seinen Arkadenbögen ist ein gestreiftes Sonnensegel über den Balkons ausgerollt, wie auch an anderen Gebäuden. Auf dem dunkelschimmernden Kanalwasser reges Treiben von Lastkähnen, Segelschiffen und Gondeln, mit reicher Figurenstaffage. Apollonio Facchinetti, nach dem Vornamen seines Vaters Domenico (1669-1743) auch Domenichini genannt, war ehemals als „Meister der Fondazione Langmatt“ bekannt geworden. Dreizehn Veduten der Langmatt-Stiftung in Baden haben nach Vorschlag von Dario Succi zu einer Benennung des Malers geführt. Sein Name wurde entdeckt durch die Korrespondenz zwischen dem britischen Minister Sir John Strange und dem venezianischen Gemäldeagenten Maria Sasso. Als Vedutist widmete sich Apollonio wohl ausschließlich der Stadt Venedig. Vermutlich war er ein Schüler Carlevaris (1663/65-1729/31), Francesco Albottos (1721/22-1757), oder Michele Giovanni Marieschis (1696/1710-1743). Der Zeitraum zwischen 1740 und 1750, in dem Canaletto (1697-1768) sich in England aufhielt, kam Apollonio zugute, war er nun, bei den Reisenden der Grand Tour mit seinen Veduten äußerst beliebt. Bei etlichen Ausstellungen wurde die Anerkennung der im Stilvergleich stehenden Werke an Apollonio immer präziser. Das Gemälde steht auch im Zusammenhang mit einer Radierung Antonio Canalettos, erschienen im „Prospectus“ für den englischen Konsul Smith, als erste Inspiration zu vorliegendem Bild. Das Gemälde befindet sich in exzellenter Erhaltung. A.R. Literatur: Vgl. Gertrude Borghero (Hrsg.), Mythos Venedig. Venezianische Veduten des 18. Jahrhunderts, Mailand 1994.Vgl. Federica Spadotto, Io sono ´700. L´anima di Venezia tra pittori, mercanti e bottegheri da quadri, Sommacampagna 2018.Vgl. Dario Succi, Apollonio Domenichini. il Maestro della Fondazione Langmatt, in: Da Canaletto a Zuccarelli, Ausstellungskatalog, Udine 2003, S. 103-107. (1301611)Apollonio Facchinetti,also known as “Domenichini”,ative 1740 – 1770GRAND CANAL FROM PALAZZO MORO LIN AND CA‘ FOSCARI WITH A VIEW OF THE CHURCH DELLA CARITÀOil on canvas.55 x 83 cm.Accompanied by an expert‘ report of Dr. Federica Spadotto, Padova, 22 November 2021. The art work will be included in the monography in preparation. Literature: cf. Gertrude Borghero (ed.), Mythos Venedig. Venezianische Veduten des 18. Jahrhunderts, Milan 1994.cf. Federica Spadotto, Io sono ´700. L´anima di Venezia tra pittori, mercanti e bottegheri da quadri, Sommacampagna 2018.cf. Dario Succi, Apollonio Domenichini. il Maestro della Fondazione Langmatt, in: Da Canaletto a Zuccarelli, exhibition catalogue, Udine 2003, p. 103-107.

Apollonio Facchinetti, genannt „Domenichini“, tätig 1740 Venedig – um 1770BLICK AUF VENEDIG MIT DEM CANAL GRANDE UND DEM PALAZZO MORO LIN Öl auf Leinwand. Doubliert. 63,5 x 91 cm. In einem vergoldeten Prunkrahmen.Beigegeben eine Expertise von Dario Succi, Gorizia, in Kopie vorliegend. Von leicht erhöhtem Standpunkt fällt der Blick über den mit zahlreichen Gondeln befahrenen Canal Grande auf das bebaute Ufer mit dem massiven Bau des Palazzo Moro Lin in der Mitte unter hohem blauem Himmel mit großen Wolkenformationen. Dieser Bau ist auch als „Palazzo delle tredici Finestre“ (der dreizehn Fenster) bekannt und wurde 1670 von dem Toskaner Sebastiano Mazzoni für den Maler Pietro Liberi errichtet. Das Dachgeschoss wurde zwischen 1686 und 1703 angebaut. Mehrere Gebäude, teils mit rötlicher Fassade, schließen an den Palazzo an. Im Hintergrund rechts ist die Kirche Santa Maria della Carità ohne ihren Glockenturm zu sehen, die im Februar 1743, dem post quem des Gemäldes, einstürzte. Das Gemälde vereint eine sichere perspektivische Anordnung, eine wirkungsvolle Wiedergabe der architektonischen Elemente und harmonische Farbtöne. Die Figuren auf den Booten tragen dazu bei, die Komposition zu beleben und ein Gefühl von räumlicher Tiefe zu vermitteln. Diese auf die zweite Hälfte der 1740er-Jahre datierte Venedig-Ansicht zeigt eine Schaffenszeit des Künstlers, die durch zurückhaltende Leuchtkraft mit besonderer Herausarbeitung der Hell-Dunkel-Passagen gekennzeichnet ist. Apollonio Facchinetti wurde auch Domenichini oder Menichino genannt und war der wichtigste Künstler der in Venedig ansässigen Familie Apollonio. Hinweise zum Leben des Künstlers sind relativ rar. Er war möglicherweise ein Schüler von Luca Carlevaris (1663/65-1729/31) und scheint ab etwa 1740 als unabhängiger Künstler tätig gewesen zu sein. Die von ihm stammende zusammengehörige Werkgruppe von dreizehn Veduten in der namensgebenden Stifung Langmatt in Baden in der Schweiz hat man aufgrund architektonischer Details in das Jahr 1744 datiert. Sein Werk ist mit dem Schaffen von Michele Giovanni Marieschi (1696/1710-1743) und Francesco Albotto (1721/22-1757) in Verbindung gebracht worden. Es ist auch mit Arbeiten von Francesco Tironi (um 1745-1797), in der Manier Giovanni Antonio Canal (1697-1768) vergleichbar. (1300343) (3) (18)Apollonio Facchinetti,also known as “Domenichini”,active 1740 Venice – ca. 1770VIEW OF VENICE WITH GRAND CANAL AND PALAZZO MORO LIN Oil on canvas. Relined.63.5 x 91 cm.Accompanied by a copy of an expert's report by Dario Succi, Gorizia.

Johann Heinrich Tischbein d. Ä.1722 Haina - 1789 KasselHerzogin Karoline von Pfalz-Zweibrücken, Prinzessin von Nassau-SaarbrückenDreiviertelfigur nach rechts in einem Fauteuil sitzend. Vor Vorhangdraperie, rechts auf einem Tischchen Bücher und ein Handarbeitskästchen. In der rechten Hand ein Occhischiffchen haltend. Auf dem (erneuerten) Keilrahmen bezeichnet "Herzogin von der Pfalz Zweibrück / gemalt von Tischbein". Öl auf Lwd. 141 x 111 cm. Doubliert. Rest. Rahmen mit aufwändigem Rocailledekor und bekrönendem Herzogshut min. besch. (176 x 133 cm). Auf der Rahmenrückseite Etikett Herrschaft Carlsruhe O/S mit Nummerierung 1. Auf Keilrahmen und Rahmen Stempel Schlossverwaltung Lindach. Prinzessin Karoline von Nassau-Saarbrücken (1704 Schloss Saarbrücken - 1774 Darmstadt) war als Ehefrau von Christian III. seit 1719 Pfalzgräfin und ab 1731 Herzogin bzw. Fürstin von Pfalz-Zweibrücken. Ihre Eltern waren Graf Ludwig Kraft von Nassau-Saarbrücken (1663-1713) und dessen Ehefrau Philippine Henriette, geb. Prinzessin von Hohenlohe-Langenburg (1679-1751). 1719, mit gerade einmal 15 Jahren, wurde sie mit dem 29 Jahre älteren Christian III. von Pfalz-Zweibrücken (1674 Straßburg - 1735 Zweibrücken), vermählt. Der Ehe entstammten vier Kinder. Im Februar 1735 wurde die Dreißigjährige Witwe. Sie übernahm in der Folge die Vormundschaft für ihre noch unmündigen Kinder. Als Regentin wurde sie von der Geheimen Kabinettskonferenz als oberste Landesbehörde unterstützt. Die Herzogin musste versuchen, die zerrütteten Staatsfinanzen zu sanieren, auch litt das Territorium während des Polnischen Erbfolgekrieges unter dem Durchmarsch französischer und kaiserlicher Truppen. Die finanzielle Situation verschlimmerte sich in einem Maße, dass Karoline sich nicht mehr imstande sah, Reichs- und Kreissteuern zu zahlen. Bis zum Regierungsantritt ihres Sohnes Christian IV. im Jahre 1740 gelang es ihr, zumindest einen Teil der angesammelten Schulden abzutragen. Im Jahr 1741 vermählten sich ihre Töchter Christiane mit Fürst Friedrich Karl August von Waldeck-Pyrmont und Caroline mit Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt. 1746 heiratete ihr Sohn Friedrich (Friedrich Michael) Pfalzgräfin Maria Franziska Dorothea Christina von Pfalz-Sulzbach. Hierbei musste er zum katholischen Glauben übertreten, ebenso wie ihr Sohn Christian dies aus politischen Gründen tat. Die überzeugte Lutheranerin Karoline unterstützte besonders die lutherische Gemeinde in ihrem Wohnort Bergzabern und finanzierte einen großen Teil der Baukosten der Bergzaberner Bergkirche. Im Schloss Bergzabern unterhielt sie eine Armenspeisung und richtete in ihrem Testament eine Armenstiftung ein. Nach dem frühen Tod ihres Sohnes Friedrich Michael im Jahr 1767 kümmerte sich Karoline um dessen Kinder. Ihre Enkeltochter Maria Anna von Pfalz-Zweibrücken (1753-1824) nahm Karoline in Bergzabern auf. Ihr Enkelsohn Maximilian Joseph, der spätere erste bayerische König, verbrachte seine Ferien bei seiner Großmutter. Im März 1774 war Herzogin Karoline nach Darmstadt gekommen, um ihre kranke Tochter zu besuchen. Hier verstarb sie im gleichen Monat im Alter von 69 Jahren, ihre Tochter, die Landgräfin, überlebte sie nur um fünf Tage. Die Inschrift ihres Grabes in der Darmstädter Stadtkirche von ihren Enkelinnen Marie Amalie von Baden und Karoline Luise von Sachsen-Weimar-Eisenach entworfen: "Hier ruht / im Schlaf der Unsterblichkeit / der Leichnam / der Durchlauchtigsten Fürstin und Frau / Carolinen / Ihr Leben war ein hellscheinendes Licht, / Ihr Bild der Abdruck Ihres menschenfreundlichen Herzens, / Ihre ganze Seele Sanftmut, Ihr Geist voll Wahrheit und Religion. / Ihr Andenken ist Segen vor die, so Ihrem himmlischen Beispiel folgen." Das vorliegende Gemälde ist eine Wiederholung des Porträts im Besitz der Hessischen Hausstiftung aus dem Jahre 1757. Es ist auch bezüglich der Maße (145 x 110 cm) sehr vergleichbar. Zwei weitere, größere Versionen befinden sich im Residenzmuseum München (1762) und im Schloss Wilhelmsthal (163 x 111 bzw. 162 x 116 cm). Gutachten Dr. Marianne Heinz, Kassel, 17. Februar 2022.

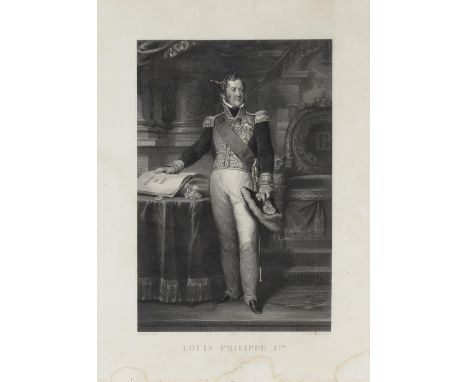

Franz Hanfstaengl1807 Baiernrain/Oberbayern - 1877 München, u. a.Porträts verschiedener AdeligerKonvolut aus 4 Grafiken. Tlw. rücks. mit Etikett "Erbschaft Albrecht Eugen v. Württ." und "Eigentum seiner Majestät des Königs Ferdinand von Bulgarien". Verschmutzt, leicht gebräunt. Rahmen tlw. besch. (von 74,5 x 58 cm bis 88 x 70 cm). Dargestellt sind: Ludwig und Friedrich von Baden in einem Doppelporträt in jungen Jahren, Marie von Bayern mit Sophie von Österreich in einem Doppelporträt nach einem Gemälde von Joseph Stieler, Marie Antoinette und König Louis Philippe I. Nicht ausgerahmt.

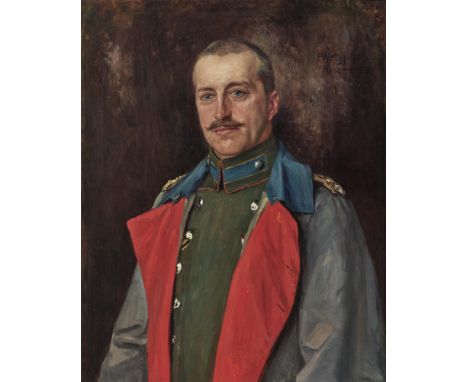

Heinrich Wettig1875 BremenHerzog Robert von WürttembergHüftbild nach links. R. o. signiert, Ortsbezeichnung Düsseldorf sowie "Flandern 1917" datiert. Rücks. auf dem Keilrahmen Etiketten "H. M. v. W." und "H. P. v. W.". Öl auf Lwd. 76 x 60,5 cm. Rest. Rahmen min. besch. (99,5 x 84 cm). Herzog Robert von Württemberg (1873 Meran - 1947 Altshausen) war ein Sohn von Herzog Philipp I. von Württemberg (1838-1917) und Marie Therese, Erzherzogin von Österreich (1845-1927). Auch er verfolgte konsequent eine militärische Karriere. 1900 heiratete er Erzherzogin Maria Immakulata von Östereich (1878 Baden b. Wien - 1968 Altshausen).

Franz Seraph Stirnbrandum 1788 Kroatien - 1882 StuttgartKönigin Katharina von WürttembergHüftbild leicht nach rechts. Ausblick auf Neckarlandschaft. Rücks. signiert, Ortsbezeichnung "Studtgart" und 1819 datiert. Öl auf Lwd. 24,2 x 20,5 cm. Rest. Rahmen min besch. (45 x 41 cm). Katharina Pawlowna Romanowa, Großfürstin von Russland aus dem Haus Romanow-Holstein-Gottorp (1788 Zarskoje Selo - 1819 Stuttgart) war von 1816 bis 1819 Königin von Württemberg. Sie war eine Tochter des russischen Zaren Paul I. und seiner Ehefrau Maria Feodorowna (geb. Sophie Dorothee, Herzogin von Württemberg). Nachdem angedachte Ehen mit Kronprinz Ludwig von Bayern und selbst Napoléon Bonaparte nicht zustande gekommen waren, heiratete sie 1809 in erster Ehe Herzog Georg von Oldenburg, der nach nur wenigen Jahren Ehe 1812 starb. In zweiter Ehe heiratete Katharina am 24. Januar 1816 in Sankt Petersburg den württembergischen Kronprinzen Wilhelm (1781-1864), ihren Cousin. Die Ehe war auf dem Wiener Kongress 1815 zustande gekommen, man wollte das angespannte Verhältnis Württembergs zu Russland, dem ehemaligen Gegner, verbessern. Kurz nach der Heirat folgte ihr Ehemann im Oktober 1816 König Friedrich von Württemberg als König Wilhelm I. nach. Der Ehe entstammten zwei Töchter, aus ihrer ersten Ehe hatte Katharina bereits zwei Söhne. Königin Katharina hatte bereits nach der Hochzeit begonnen, sich intensiv mit Wohlfahrtsprojekten zu befassen. Sie gründete den "Zentralen Wohltätigkeitsverein", um die Not der Bevölkerung zu lindern. Zahlreiche Einrichtungen wie z. B. das Katharinenstift und das Katharinenhospital in Stuttgart, die Württembergische Landessparkasse und das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg gehen auf die Königin zurück. Katharina starb überraschend im Januar 1819. König Wilhelm I. ließ seiner Frau auf dem Württemberg (ehem Rotenberg) bei Stuttgart ein Mausoleum errichten, in welchem sie 1824 beigesetzt wurde.

Heinrich Wettig1875 BremenHerzog Robert von WürttembergHüftbild nach rechts sitzend. R. o. signiert, Ortsbezeichnung Düsseldorf und "Flandern 1917" datiert. Rücks. auf dem Keilrahmen bezeichnet sowie Etiketten "H. R. v. W.". Öl auf Lwd. 71 x 57,5 cm. Rahmen min. besch. (95 x 81 cm). Herzog Robert von Württemberg (1873 Meran - 1947 Altshausen) war ein Sohn von Herzog Philipp I. von Württemberg (1838-1917) und Marie Therese, Erzherzogin von Österreich (1845-1927). Auch er verfolgte konsequent eine militärische Karriere. 1900 heiratete er Erzherzogin Maria Immakulata von Östereich (1878 Baden b. Wien - 1968 Altshausen).

Karl Unkauf1873 Stuttgart - 1921 ebendaHerzog Robert von WürttembergDreiviertelfigur nach links stehend. L. o. signiert und 1912 datiert. Rücks. Etikett "H.M.v.W." sowie auf Klebezettel bezeichnet "Skizze zum Ölgemälde, Geschenk an das Dragoner Rgt. (...)". Öl auf Karton. 88 x 44 cm. Rest. Besch. Rahmen min. besch. (105 x 61 cm). Herzog Robert von Württemberg (1873 Meran - 1947 Altshausen) war ein Sohn von Herzog Philipp I. von Württemberg (1838-1917) und Marie Therese, Erzherzogin von Österreich (1845-1927). Auch er verfolgte konsequent eine militärische Karriere. 1900 heiratete er Erzherzogin Maria Immakulata von Östereich (1878 Baden b. Wien - 1968 Altshausen).

Joseph Stieler1781 Mainz - 1858 MünchenErzherzogin Henriette Alexandrine von Österreich, geb. Prinzessin von Nassau-WeilburgHüftbild nach rechts. R. u. signiert und 1820 datiert. Öl auf Lwd. Im Oktogon (ovaler Bildausschnitt) 65,5 x 52,3 cm. Craquelé. Min. rest. Min. besch. Rahmen min. besch. (85 x 71 cm). Auf dem Keilrahmen Klebeetikett mit wohl eh. Bezeichnung "Herzog Albrecht Eugen". Auf der Rahmenrückseite Etikett "I.K.H. Erzherzogin Maria Anontiata von Oesterreich", Reste eines Etiketts "[...]W [...]nthum [...]2a" (wohl ehemals "H.M.v.W. Privat-Eigenthum", i. e. Herzogin Margarethe Sophie von Württemberg, geb. Erzherzogin von Österreich), Etikett "Erbschaft Hzg. Albrecht Eugen v. Württ." mit Nummerierung 130. Das vorliegende Gemälde ist lt. Dr. Ulrike von Hase-Schmundt sowohl in Joseph Stielers Abrechnungsheft 1815-1821 (= Rechnungsbücher II) für das Jahr 1820 wie auch in den Rechnungsbüchern III 1819-1858 für das Jahr 1820 aufgeführt. Für das Gemälde erhielt der Künstler damals 40 Louis d'Or. Das Porträt zählt zu den letzten von Joseph Stieler noch in Wien gefertigen Porträts, bevor er endgültig nach Bayern ging. Bereits in den Jahren zuvor hatte er weitere Persönlichkeiten des Kaiserhauses und des hohen böhmischen und österreichischen Adels porträtiert. Seit 1816 war zudem Prinzessin Karoline Auguste von Bayern, eine Tochter Königs Maximilian I. Joseph von Bayern, der Stieler 1812 nach München gerufen hatte, in zweiter Ehe mit Kaiser Franz I. von Österreich verheiratet. Joseph Stieler hatte sich also bereits in seiner Wiener Zeit als Porträtmaler etabliert. Prinzessin Henriette Alexandrine von Nassau-Weilburg (1797 Schloss Eremitage b. Bayreuth - 1829 Wien) hatte 1815 den deutlich älteren Erzherzog Karl von Österreich-Teschen (1771 Florenz - 1847 Wien), den gefeierten Sieger der Schlacht bei Aspern geehelicht. Eine Liebesheirat! Seit längerer Zeit pflegte der Erzherzog bereits Kontakte zum Haus Nassau-Weilburg, im Rahmen seiner Statthalterschaft in Mainz lernte er die junge und hübsche Prinzessin kennen und lieben. Henriette Alexandrine wurde in Wien mit Herzlichkeit und Hochachtung aufgenommen, ihre evangelische Konfession spielte eine nachgeordnete Rolle. In das bislang streng katholische Kaiserhaus importierte die junge Erzherzogin auch den ersten Weihnachtsbaum mit brennenden Kerzen - ein Novum. Für seine Frau errichtete Erzherzog Karl in Baden b. Wien das prächtige, nicht erhaltene Schloss Weilburg. Der ausgesprochen glücklichen Ehe entstammten nicht weniger als sieben Kinder, die Erzherzogin starb jung, nachdem sie sich bei ihren Kindern an Scharlach angesteckt hatte. Vgl. zum Leben des erzherzoglichen Paares: Seibert, Friedrich, Henriette Prinzessin von Nassau-Weilburg und Erzherzog Karl von Österreich. Zur 100. Wiederkehr ihres Vermählungstages am 17. Sept. 1915. Wiesbaden 1916. Auch über die rückseitigen Etiketten erschließt sich folgende Provenienz: Erzherzogin Henriette Alexandrine / Erzherzog Karl von Österreich-Teschen. - Deren Erstgeborene: Erzherzogin Maria Theresia Isabella, spätere Königin von Neapel-Sizilien. - Deren Tochter: Prinzessin Maria Annunziata von Neapel-Sizilien, spätere Erzherzogin von Österreich (Gattin Erzherzogs Karl Ludwig von Österreich, das Gemälde ist als deren Eigentum durch genanntes Etikett gesichert). - Deren Tochter: Erzherzogin Margarete Sophie von Österreich, spätere Herzogin und Kronprinzessin von Württemberg (Eigentum durch Reste eines Inventaretiketts belegbar). - Deren Sohn: Herzog Albrecht Eugen von Württemberg (durch Etiketten belegbar). Stellungnahme Dr. Ulrike von Hase-Schmundt, München, 2. Februar 2022.

Karl Unkauf1873 Stuttgart - 1921 ebendaHerzog Robert von WürttembergDreiviertelfigur nach links stehend. L. o. signiert und 1912 datiert. Rücks. auf dem Keilrahmen bezeichnet sowie auf dem Rahmen "gehört Hzgin. Marie v. W.". Öl auf Lwd. 84,5 x 45,5 cm. Rest. Besch. Rahmen min. besch. (99,5 x 60,5 cm). Herzog Robert von Württemberg (1873 Meran - 1947 Altshausen) war ein Sohn von Herzog Philipp I. von Württemberg (1838-1917) und Marie Therese, Erzherzogin von Österreich (1845-1927). Auch er verfolgte konsequent eine militärische Karriere. 1900 heiratete er Erzherzogin Maria Immakulata von Östereich (1878 Baden b. Wien - 1968 Altshausen).

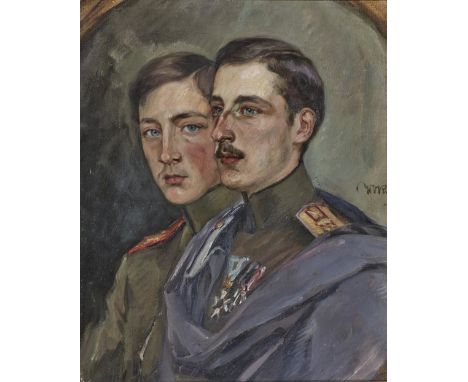

Wilhelm Viktor Krausz1878 Neutra - 1959 Baden b. Wien"Portrait der beiden Prinzen von Bulgarien"Doppelporträt der Prinzen Kyrill (links) und Boris (rechts) von Bulgarien. Brustbilder nach links. M. r. signiert. Auf rücks. Resten eines Klebezettels bezeichnet. Öl auf Lwd. 62,5 x 50,5 cm. Min. besch. Rahmen (71 x 61 cm). Prinz Kyrill von Bulgarien (1895 Sofia - 1945 ebenda) war von 1943 bis 1944 Prinzregent von Bulgarien aus dem Hause Sachsen-Coburg und Gotha sowie Herzog von Sachsen. Kyrill war der zweite Sohn des Zaren Ferdinand I. von Bulgarien (1861-1948) und dessen erster Gemahlin Marie Louise von Bourbon-Parma (1870-1899). Nach dem Tod seines älteren Bruders, des Zaren Boris III., wurde er für dessen erst sechsjährigen Sohn 1943 an die Spitze eines Regentschaftsrates gestellt. Nach der Besetzung Bulgariens durch die Rote Armee und einem kommunistischen Putsch wurden Kyrill und sein Regentschaftsrat 1944 abgesetzt. Kyrill sowie weitere Minister wurden zum Tode verurteilt. Sein älterer Bruder Boris (1894 Sofia - 1943 ebenda) war von 1918 bis zu seinem Tod als Boris III. Zar von Bulgarien. Er heiratete am 1930 Prinzessin Giovanna von Savoyen (1907-2000), zweitjüngste Tochter des italienischen Königs Viktor Emanuel III. und Königin Elenas. Der Ehe entstammen zwei Kinder.

ArbeitstischchenNeuwied, David Roentgen (1743 Herrnhaag - 1807 Wiesbaden), Werkstatt, um 1790 Furnier Vogelaugenahorn. Auf sich verjüngenden Vierkantbeinen in Fußschuhen mit Rollen. Frontal eingeschwungenes Tablett. Ovaler Zargenkasten mit Schreibschublade, bei deren Herausziehen ein Federmechanismus seitlich zwei Fächer aufspringen lässt. Rhombenparketterie. Beschlagdekor mit Milleraille-Blechen, Rosetten und Perlstabeinfassungen. Rest., Alters-/Gebrauchsspuren, besch. 75 x 73 x 50 cm. Etikett "Herrschaft Carlsruhe O/S Nr. 38". Charakteristisches Ovaltischchen der Roentgenmanufaktur um 1785/90 mit reduzierter Formgebung, welche das lebhafte Furnierbild und den qualitätvollen Beschlagdekor in den Vordergrund rückt. Vgl. ein in Mahagoni furniertes fast identisches Patenttischchen im Museum und Kunstsammlung Schloss Hinterglauchau (Inv.Nr. VE/43), abgeb. bei Greber, Josef Maria, Abraham und David Roentgen. Möbel für Europa. Bd. 2. Starnberg 1980, Abb. 621. Gut vergleichbar auch ein Paar Arbeitstischchen im Metropolitan Museum, abgeb. bei Koeppe, Wolfram, Extravagant inventions. The princely furniture of the Roentgens. Kat.Ausst. Metropolitan Museum of Art, New York. New York 2012, S. 180f. "Ein Ebenist namens David Roetgen (sic!) aus Neuwied hat in Paris ein Depot seiner Werke eingerichtet, die hinsichtlich ihrer Ausführung die Pariser Möbel zu übertreffen scheinen. Die figürlichen Marketerien sind so gut dargestellt und so fein schattiert, dass sie gemalt scheinen. Der Reichtum der Bronzen, mit denen sie dekoriert sind, macht sie sehr teuer." (Zit. nach Franz, Bettina (Bearb.), Die französischen Möbel des 18. Jahrhunderts in Schloss Ludwigsburg. Schätze aus unseren Schlössern Bd. 2, hg. Von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. Schwetzingen 1998, S. 24 Anm. 43.) Mit diesen Worten pries 1779 der Pariser Gesandte Baron Ulrich von Thun Herzog Carl Eugen von Württemberg (1728-1793) den Kunstschreiner David Roentgen in Neuwied an, dessen neuartige und innovative Manufaktur-Erzeugnisse in Europa Aufsehen erregten. Mit Erfolg: Carl Eugen, der anderen Höfen in Sachen zeitgemäße Standesrepräsentation nicht nachstehen wollte, bezog für das Neue Schloss in Stuttgart verschiedene Möbel aus Neuwied: Ein Inventar von 1786 überliefert zwei Kommoden, eine Chiffoniere und einen Toilettetisch (vgl. Wiese, Roentgens Aufträge für das Haus Württemberg, in: Stratmann-Döhler, Rosemarie, Mechanische Wunder - Edles Holz. Roentgen-Möbel des 18. Jahrhunderts in Baden und Württemberg. Ausst.Kat. Badisches Landesmuseum Karlsruhe 3. Oktober 1998 - 10. Januar 1999. Karlsruhe 1998, S. 37 Anm. 34). Zwischen 1794 und 1796 reiste David Roentgen mehrfach nach Stuttgart, um Carl Eugens jüngerem Bruder und Nachfolger Herzog Friedrich Eugen (1732-1797) und seiner Gemahlin Sophie Dorothee (1736-1798) Möbel im Wert von etwa 3000 Gulden aus seinem Vorrat anzubieten, jedoch offenbar ohne Erfolg (vgl. ebenda S. 35f.) - bereits vor Ausbruch der französischen Revolution war die Nachfrage nach Möbeln aus Neuwied infolge eines sich wandelnden Einrichtungsgeschmacks deutlich gesunken, so dass Roentgen sich schließlich gezwungen sah, den Betrieb sukzessive zu verkleinern. An welches Mitglied des Hauses Württemberg Roentgen vorliegendes Arbeitstischchen verkaufte, lässt sich nach derzeitigem Wissenstand nicht nachvollziehen. Nachdem Schloss Carlsruhe 1798 ausbrannte, ist jedoch eine Herkunft aus Württemberg wahrscheinlich.

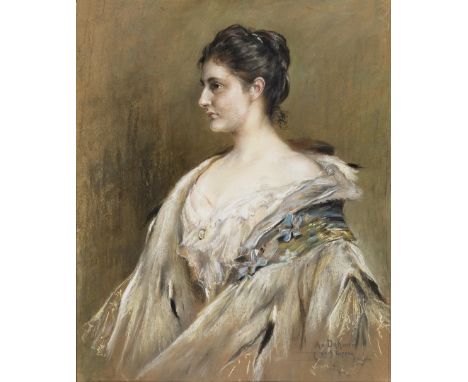

Amelie Dahmen1866 Karlsruhe - 1941 letztmals erwähntHerzogin Maria Immakulata von Württemberg, Erzherzogin von ÖsterreichHalbfigur nach links. R. u. signiert und bezeichnet. Pastell auf Karton. BA 90 x 72 cm. Min. gebräunt. Rahmen besch. (124 x 94 cm). Kopie nach einem Poträt von Josef Arpád Koppay. Auf der Rahmenrückseite Etikett "H.R.v.W.". Maria Immakulata (1878 Baden b. Wien - 1968 Altshausen) war eine Tochter von Erzherzog Karl Salvator von Österreich-Toskana (1839-1892) und seiner Gemahlin Maria Immaculata Prinzessin von Bourbon-Sizilien (1844-1899). Im Jahr 1900 heiratete sie Herzog Robert von Württemberg (1873 Meran - 1947 Altshausen). Die Ehe blieb kinderlos. Herzogin Maria Immakulata zeichnete sich durch ihr großes soziales und kirchliches Engagement aus.

AN ITALIAN CARVED AND POKERWORK DECORATED CHEST OR CASSONE 16TH CENTURY AND LATER Decorated throughout with scenes of figures in period dress, angels and animals, the lid to the lid opening to a polished platform surface, one 'secret' front panel opening to the lower 'cupboard' section, one side panel depicting family arms in the form of a hippocampus with latin motto beneath 'INTE DOMINE CONFIDO' and date 156673cm high, 172cm wide Purchased by the father of the current owner in 1942 from the sale of items from the estate of Thomas Baden Powell (Bannister & Co. The contents of High Hurst, Newick, 3rd June 1942, Lot 256.) Part of the original catalogue description in 1942 included the note '....believed salvaged from Spanish wreck off Beachy Head in 1747.... '. A printed copy of a photograph of the cover and appropriate page of the 1942 catalogue is available with this lot. The motto to the side panel relates to the Savoy family and is recorded on Torino coinage of the 1538-1580 period. Thomas Baden Powell (1864-1942) was son of William Baden Powell (d. 1885) squire/rector of Newick and cousin of Robert Baden Powell of Scouting fame. This lot is accompanied by a framed print of a shipwreck off the coast of Sussex in the 18th century, which according to the current owner's family lore may relate to the chest and its salvage from a Spanish shipwreck. Condition Report: Please note, this lot should be dated as '16th century and later' and not as originally catalogued. The penwork top, the front and the backboard are 16th century in date but the remaining structure around these elements is a later adaption (probably 19th century). This explains many of the quirks in the construction and adaptations that can be seen in the additional images. Marks, knocks, scratches and abrasions commensurate with age and use. Old chips and splits. Various adaptations and later elements - see images. Throughout the cassone there are various plugged holes, later screws/nails and old repairs - see images. The top when closed with ring marks, paint marks, vacant screw holes, old nails and scratches. There are also patch repairs made to the sides - see images. The backboard with old filler covering plugged holes to the dovetails at the sides. The underside of the top with some old repairs and small tacks/nails securing mouldings.One foot is detached but present. The cassone previously had six feet but the two to the centre of the front and back are now lacking. Some evidence of old worm. No key present, lock is open.Please refer to additional images for visual reference to condition. Condition Report Disclaimer

A very good collection of Fourteen Victorian shell-work souvenir porthole pictures, late 19th/early 20th century, most with convex glass covers, two depicting The Titanic, two of The Lusitania, H.M.S Columbia, Baden Powell, Scarborough, Blackpool Tower, Brighton and other subjects, various shapes including an anchor easel back example c.1900

10 Fl. alte deutsche Prädikatsweine: 2x 1961 Merler Klosterberg Königslay, Mosel Saar Ruwer, feinste Spätlese/Eiswein, jew. into neck; 1x 1966 Brauneberger Juffer, Mosel Saar Ruwer, wohl Riesling, feinste Auslese, fast into neck; 2x 1964 Derheimer Doktor, Rheinhessen, Spätlese natur, jew. into neck; 2x 1982 Alsheimer Frühmesse, Rheinhessen, Kerner, Spätlese, 1x into neck, 1x high shoulder; 1x 1978 Niederrimsinger Attilafelsen, Baden, Müller-Thurgau Kabinett, into neck; 1x 1989 Eitelsbacher Marienholz, Mosel Saar Ruwer, Weingut Carl Weiss, Mertesdorf, Riesling Auslese, into neck; 1x 1982 Kreuznacher Kronenberg, Nahe, Siegerrebe und Kerner, Auslese, fast into neck

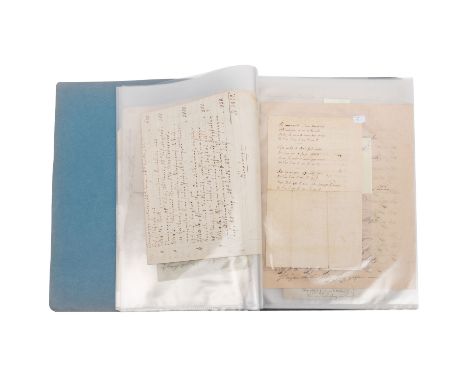

Berühmte Autographen als Abschriften des 19. Jhs. ungeklärter Herkunft. Darunter u.a. Gedichte Goethes, Eichendorffs und Brückners. Dazu Voltaire, Beranger und Mendelssohn. Ein Schiller-Autograph ist darin als Gerstenbergksche Fälschung attestiert (Anlage: Schreiben des Deutschen Literaturarchivs Marbach von 1992). Weniger prominente Autographen mögen Originale sein, wie z. B. das von Leopold Großherzog v. Baden und Friedrich I. von Baden (je auf nicht vollständig erhaltener Urkunde mit Oblatensiegel), ein Brief an Wilhelm Beseler (Präsident der provisorischen Regierung Schleswig-Holsteins), hierbei ist fraglich, ob der Verfasser der Kriegsminister Prinz von Noer ist. Außerdem Autograph des Musikers Pablo de Sarasate, der Malerin Elise Schleiden, Hermine Villinger und Friedrich v. Bodenstedt. Dazu Inventarium, diverse Kuverts und andere Belege. Dokumente in Klarsichthüllen in Mappe. Entsprechende Altersspuren. | Famous autographs as copies of the 19th century of unclear origin. These include poems by Goethe, Eichendorff and Brückner. Plus Voltaire, Beranger and Mendelssohn. A Schiller autograph is attested as a Gerstenbergk forgery (enclosure: letter from the German Literature Archive in Marbach from 1992). Less prominent autographs may be originals, e.g. that of Leopold Grand Duke v. Baden and Friedrich I. v. Baden (each on an incomplete document with wafer seal), a letter to Wilhelm Beseler (President of the provisional government of Schleswig-Holstein), it is questionable whether the author is the War Minister Prince von Noer. Also autographs by the musician Pablo de Sarasate, the painter Elise Schleiden, Hermine Villinger and Friedrich v. Bodenstedt. In addition inventory, various envelopes and other documents. Documents in transparent sleeves in folder. Appropriate signs of age.

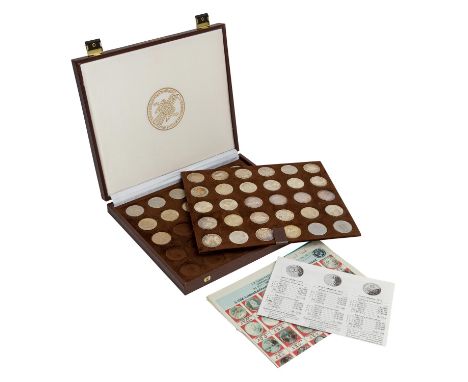

BRD - 5 DM Gedenkmünzen Sammlung inklusive der TOP 5! 1952 D Germanisches Museum, 1955 F Schiller, 1955 G Markgraf v. Baden, 1957 J Eichendorff und 1964 J Fichte. Komplett bis zur letzten CuNi Ausgabe 1986 Friedrich der Große. Erhaltungen verschieden, am besten ansehen| FRG - 5 DM commemorative coins collection including the TOP 5! 1952 D Germanisches Museum, 1955 F Schiller, 1955 G Markgraf v. Baden, 1957 J Eichendorff and 1964 J Fichte. Complete up to the last cupro-nickel edition 1986 Friedrich the Great. Conditions different, best to look at

BRD - Top 5 mit 5 DM 1952 D Germanisches Museum, 5 DM 1955 F Schiller, 5 DM 1955 G Markgraf v. Baden, 5 DM 1957 J v. Eichendorff sowie 5 DM 1964 J Fichte, ss, Belag| FRG - Top 5 with 5 DM 1952 D Germanisches Museum, 5 DM 1955 F Schiller, 5 DM 1955 G Markgraf v. Baden, 5 DM 1957 J v. Eichendorff as well as 5 DM 1964 J Fichte. VF, covering

Deutsches Kaiserreich - Zusammenstellung von 25 x 2 Mark Ausgaben der Staaten Baden, Bayern, Hamburg, Preußen und Sachsen. Die Erhaltungen sind sehr verschieden, ss und etwas besser.| German Empire - Compilation of 25 x 2 Mark issues of the states of Baden, Bavaria, Hamburg, Prussia and Saxony. The preservations are very different, ss and somewhat better.

Deutsches Reich - Spannende Sammlung von Münzen, der wertmässige Schwerpunkt liegt beiden Ausgaben des Kaiserreiches, dabei Mark Sachsen Weimar 2 und 5 Mark Sachsen Weimar, Uni Jena 1908, Wilhelm Ernst. Ausgaben von Baden, Preussen (Siegestaler 1871), Sachsen und Württenberg, im Weiteren ein 5 Reichsmark Stück Schiller 1934/F. Sehr unterschiedliche Erhaltungen, teils überdurchschnittlich.

Deutsches Kaiserreich, Altdeutschland / Süddeutsche Staaten - Hochspannendes Konvolut von 15 gut erhaltenen Münzen, Baden: 5 Mark 1902 (Silberbad), 1906 (Friedrich mit Luise), 1907, 1913, Bayern: Taler 1855, 1858, 1864, doppelter Vereinstaler 1854, 5 Mark 1911, 1913, 1914, Württemberg: Doppelgulden 1847, 1850, 5 Mark 1908, 1913. Eine Besichtigung sollte sich lohnen!| German Empire, Old Germany / South German States - Highly exciting group of 15 well-preserved coins, Baden: 5 Mark 1902, 1906 (Frederick with Luise), 1907, 1913, Bavaria: Thaler 1855, 1858, 1864, double Vereinstaler 1854, 5 Mark 1911, 1913, 1914, Wurttemberg: double florin 1847, 1850, 5 Mark 1908, 1913. A viewing should be worthwhile!

BRD - Konvolut von 12 Münzen: 5 DM Gedenkprägungen, Germanisches Museum, Schiller, Eichendorff, Markgraf von Baden, 5 DM Silberadler mit der gesuchten Ausgabe 1958/J, dazu 1951/F, 1958/F, 1959/G, 1961/F/J, 1964/D, 1968/F. Verschieden erhalten.| FRG - mixed lot of 12 coins: 5 DM commemoratives, Germanic Museum, Schiller, Eichendorff, Margrave of Baden, 5 DM silver eagle with the sought issue 1958/J, plus 1951/F, 1958/F, 1959/G, 1961/F/J, 1964/D, 1968/F. Various preserved.

Baden-Durlach - Silbermedaille 1883 auf das 25-jährige Bestehen des Pferderennens "Grosser Preis von Baden". Stempel von F. W. Kullrich. Büste des Königspaares. Rv. Stadtansicht, darüber CIVITAS AURELIA AQUENSIS. Ca. 51,7 g rau. ss, Rf.| Baden-Durlach - Silver medal 1883 on the 25th anniversary of the "Grand Prix of Baden" horse race. Stamp by F. W. Kullrich. Bust of the royal couple. Rv. City view, above CIVITAS AURELIA AQUENSIS. Approx. 51.7 g rough. VF, rim-nick.

Deutsches Kaiserreich - Zusammenstellung von 60 x 5 Mark Stücken, Baden, Bayern, Hessen, Preußen, sehr verschieden erhalten, teils gereinigt, fast nur verschiedene, gute Mittelware, wir empfehlen eine Besichtigung!| German Empire - compilation of 60 x 5 Mark pieces, Baden, Bavaria, Hesse, Prussia, very different preserved, partly cleaned, almost only different, good middle goods, we recommend a visual inspection!

BRD - 8 besondere Ausgaben: 5 DM Germanisches Museum, von Eichendorff, von Schiller, Markgraf von Baden, 5 DM Silberadler 1958/D/F/G/J, Erhaltungen ss oder etwas besser.| FRG - 8 special issues: 5 DM Germanic Museum, von Eichendorff, von Schiller, Margrave of Baden, 5 DM 1958/D/F/G/J, conditions vf or slightly better.

Großes goldenes Konvolut Baden zur Zeit des Dt. Kaiserreichs - 42 Goldmünzen, dabei 1 x nicht authentisch: 20 Mark 1874/G, Friedrich.Im Einzelnen enthält die Zusammenstellung ansonsten: 20 Mark 1872/G; 20 Mark 1873/G; 10 Mark 1872/G; 10 Mark 1873/G; 10 Mark 1875/G; 10 Mark 1876/G;10 Mark 1877/A; 10 Mark 1878/G; 10 Mark 1878/G;10 Mark 1879/G; 10 Mark 1881/G; 10 Mark 1981/G 10 Mark 1888/G; 5 Mark 1877/G; 20 Mark1894/G; 20 Mark 1984/G; 20 Mark 1895/G; 10 Mark 1890/G; 10 Mark 1893/G; 10 Mark 1896/G; 10 Mark 1897/G; 10 Mark 1898/G; 10 Mark 1900/G; 10 Mark 1901/G; 10 Mark 1902/G; 10 Mark 1903/G; 10 Mark 1904/G; 10 Mark 1905/G; 10 Mark 1893/G; 10 Mark 1907/G; 20 Mark 1911/G; 20 Mark 1872/G; 20 Mark 1912/G; 20 Mark 1913/G; 20 Mark 1914/G;10 Mark 1909/G; 10 Mark 1910/G; 10 Mark 1912/G; 20 Mark 1894/G; 20 Mark 1894/G; 10 Mark 1876/G;Erhalt stets unterschiedlich. Am besten eingehend besichtigen!| Large golden convolute Baden at the time of the German Empire - 42 gold coins, including 1 x not authentic: 20 Mark 1874/G, Friedrich.In detail, the compilation otherwise contains: 20 Mark 1872/G; 20 Mark 1873/G; 10 Mark 1872/G; 10 Mark 1873/G; 10 Mark 1875/G; 10 Mark 1876/G;10 Mark 1877/A; 10 Mark 1878/G; 10 Mark 1878/G;10 Mark 1879/G; 10 Mark 1881/G; 10 Mark 1981/G 10 Mark 1888/G; 5 Mark 1877/G; 20 Mark1894/G; 20 Mark 1984/G; 20 Mark 1895/G; 10 Mark 1890/G; 10 Mark 1893/G; 10 Mark 1896/G; 10 Mark 1897/G; 10 Mark 1898/G; 10 Mark 1900/G; 10 Mark 1901/G; 10 Mark 1902/G; 10 Mark 1903/G; 10 Mark 1904/G; 10 Mark 1905/G; 10 Mark 1893/G; 10 Mark 1907/G; 20 Mark 1911/G; 20 Mark 1872/G; 20 Mark 1912/G; 20 Mark 1913/G; 20 Mark 1914/G; 10 Mark 1909/G; 10 Mark 1910/G; 10 Mark 1912/G; 20 Mark 1894/G; 20 Mark 1894/G; 10 Mark 1876/G;Condition always different. Best to inspect in detail!

Altdeutschland Baden - 1851/68, in den Hauptnummern vollständige Sammlung, meist gestempelt, Katalogwert nach Michel ca. 7.500 Euro (nicht gerechnet zweimal 18 Kreuzer grün gestempelt, Michel Nummer 21), dabei Michel Nummer 12 auf Brief, Michel Nummern 16 und 22 (30 Kreuzer) mit erhöhter Altprüfung Seeger BPP (repariert). Der Aufruf trägt den unterschiedlichen Qualitäten Rechnung.| Old Germany Baden - 1851/68, in the main numbers complete collection, mostly used, catalogue value according to Michel about 7.500 Euro (not counting twice 18 Kreuzer green used, Michel number 21), while Michel number 12 on cover, Michel numbers 16 and 22 (30 Kreuzer) with increased old Seeger BPP (repaired). The call takes into account the different qualities.

BRD Top 5 - 5 DM 1952 D Germanisches Museum, 5 Mark 1955 F Schiller, 5 Mark 1955 G Markgraf v. Baden, 5 Mark 1957 J Eichendorff und 5 Mark 1964 J Fichte, ss, teils Grünspan und Tönung, fleckig| FRG Top 5 - 5 DM 1952 D Germanisches Museum, 5 Mark 1955 F Schiller, 5 Mark 1955 G Markgraf v. Baden, 5 marks 1957 J Eichendorff and 5 marks 1964 J Fichte. VF, partly verdigris and toning, stained

Erzbistum Trier - Goldgulden o.J./ Koblenz, Johann II. von Baden (1456-1503), Av: Christus im gotischen Gestühl, darunter Stiftsschild mit Badener Wappen belegt, Rv: Wappen, ss, Doppelprägung, Henkelspur, selten, 3,3g Au rau.| Archbishopric of Trier - Gold florin n.y./ Koblenz, Johann II of Baden (1456-1503), Obv: Christ in a gothic pew, underneath a collegiate shield overlaid with the Baden coat of arms, Rv: coat of arms, VF, double embossing, handle mark, rare, 3.3g Au rough.

Baden - Hoher Tschako der Infanterie um 1837, Wappenschild mit "L" für Großherzog Leopold, weiß-roter Pompon, Tschakodeckel schwarz lackiert. Nadelfilz teils löchrig, starke Alters- und Gebrauchsspuren, partiell beschädigt. Selten! Bitte besichtigen| Baden - High infantry shako from around 1837, coat of arms with "L" for Grand Duke Leopold, white and red pompom, shako lid painted black. Needle felt partly with holes, strong signs of age and wear, partially damaged. Rarely! Please visit

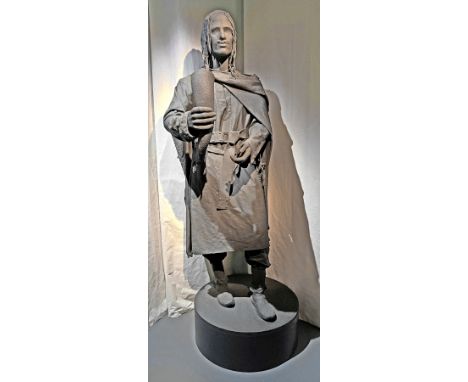

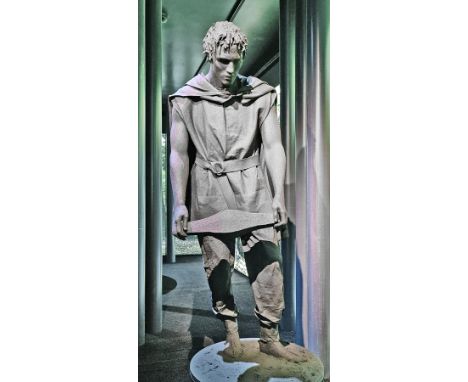

KELTENFÜRST stehend, in der Rechten ein Horn vor sich haltend, granitfarbene Oberfläche mit Gesteinscharakter, Unikat in Handarbeit hergestellt, Mischtechnik, H 179cm (ohne Sockel), Sockel abschraubbar H 23cm, D 70cm, T 90cm, 45kg *Hinweis zur Farbigkeit: Die Skulpturen wurden in künstlichem Licht fotografiert und erscheinen daher auf den Fotos heller. Bitte orientieren Sie sich an den ersten Fotos der Losnr. 642, 643, 650*Der Keltenfürst steht stellvertretend für Funde aus den Bereichen Tafel und Schmuck (Repräsentation, Anführer). Reich ausgestattete Gräber unter monumentalen Grabhügeln mit Durchmessern von bis zu 100 m sind die eindrucksvollsten Hinterlassenschaften des keltischen Totenbrauchtums. Fürsten und Fürstinnen wurden in hölzernen Grabkammern mit wertvollen Beigaben in den sogenannten "Fürstengräbern" bestattet. Der Grabhügel sollte fortan von der Bedeutung des Toten und seiner Pracht kündigen.**Die Stellvertreterskulpturen stammen aus der Keltenausstellung des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg "Magisches Land" und werden zu Gunsten der Ukrainehilfeversteigert. Die Skulpturen sind eine Spende des Museums. Katalog, Auktion, Durchführung, Auf- und Abgeld sind eine Spende des Auktionshauses Karrenbauer. Der Erlös geht an die Aktionsbündnisse „Entwicklung Hilft" und „Aktion Deutschland Hilft".*

KELTISCHES MÄDCHEN stehend, die Hände im Opfergestus vor sich haltend, granitfarbene Oberfläche mit Gesteinscharakter, Unikat in Handarbeit hergestellt, Mischtechnik, H 154cm (ohne Sockel), Sockel abschraubbar H 23cm, D 50cm, T 70cm, 35kg, *Hinweis zur Farbigkeit: Die Skulpturen wurden in künstlichem Licht fotografiert und erscheinen daher auf den Fotos heller. Bitte orientieren Sie sich an den ersten Fotos der Losnr. 642, 643, 650*Das Mädchen in Opferhaltung steht stellvertretend für Opferfunde vom Heidentor (LK Tuttlingen). Das Heidentor bei Egesheim, ein mächtiges, über 6 m hohes Felsentor, ragt zwischen zwei Klippen eine senkrechte Felswand empor. Dieser natürliche Durchbruch ist einer der ältesten keltischen Opferplätze in Baden-Württemberg. Mehr als 400 Jahre opferten wohl vornehmlich Frauen hier Schmuck und Speisen ihren Göttern.**Die Stellvertreterskulpturen stammen aus der Keltenausstellung des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg "Magisches Land" und werden zu Gunsten der Ukrainehilfe versteigert. Die Skulpturen sind eine Spende des Museums. Katalog, Auktion, Durchführung, Auf- und Abgeld sind eine Spende des Auktionshauses Karrenbauer. Der Erlös geht an die Aktionsbündnisse „Entwicklung Hilft" und „Aktion Deutschland Hilft".*

HÜBSCH Franziska (1857 Phillipsburg - 1944 Baden-Baden) "Morgenstimmung über der Insel Reichenau" im Hintergrund der Hegau, Ölgemälde auf Platte, rechts unten signiert, rückseitig bezeichnet und datiert um 1920, 33,5x40cm, R *Hübsch studierte Landschaftsmalerei an der Akademie in Karlsruhe, sie war Privatschülerin von F. Kallmorgen und Hans Fredrik Gude. Ein Großteil ihres Werks wurde im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört. Werke der Malerin befinden sich unter anderem im Museum Reichenau am Bodensee. Lit. C. Karrenbauer: "Maler sehen den Bodensee", Edition Stadler 1991, S. 57/58*

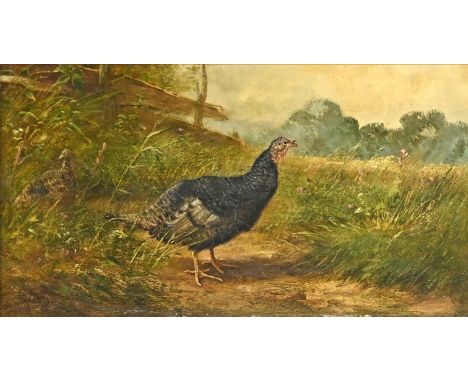

JUTZ Carl (1838 Windschläg - 1916 Pfaffendorf) "Truthahn" auf einer Wiese, in seitlicher Ansicht, links im Hintergrund ein alter Holzzaun, rechts Blick in die Landschaft, Ölgemälde auf Holz, links unten signiert, 20x36cm, R "Jutz Leidenschaft galt der Tiermalerei. Frühe Anregungen erhielt er von dem niederländischen Maler August Knip (1777-1847), der sich in Baden-Baden aufhielt und Jutz in der Tiermalerei anleitete. 1861 zog er nach München, wo er unter anderem die Bekanntschaft von Ludwig Willroider und Anton Braith machte und sich unter deren Einfluss nur noch der Tiermalerei widmete. Auf seinen Reisen knüpfte Jutz Kontakte zu Düsseldorfer Malern und siedelte 1867 nach Düsseldorf um. Bereits zu Lebzeiten stießen seine Gemälde auf großes Interesse und wurden auf nationalen und internationalen Ausstellungen gezeigt. Bereits 1867 stellte Jutz auf der Pariser Weltausstellung aus, 1879 in Sydney, wo er eine Medaille erhielt, und 1881 in der Weltausstellung in Melbourne. Seine Hauptwerke waren vor allem in England und den USA begehrt, aber auch deutsche Museen in Düsseldorf, Karlsruhe, Mannheim, Breslau und Königsberg sicherten sich noch zu Lebzeiten des Malers Bilder aus seinem Schaffen.*

SCHWERTWERFER stehend, im Ausfallschritt, den rechten Arm mit dem Schwert erhoben, zum Wurf ausholend, den linken Arm vor sich gestreckt, granitfarbene Oberfläche mit Gesteinscharakter, Unikat in Handarbeit hergestellt, Mischtechnik, H 189cm (ohne Sockel), Sockel abschraubbar H 23cm, D 70cm, T 155cm, 45kg *Hinweis zur Farbigkeit: Die Skulpturen wurden in künstlichem Licht fotografiert und erscheinen daher auf den Fotos heller. Bitte orientieren Sie sich an den ersten Fotos der Losnr. 642, 643, 650*Der keltische Krieger steht stellvertretend für Schwertopferungen im schweizerischen La Tène. 1857 stieß der Fischer Hansli Kopp am Ostufer des Neuenburger Sees auf über 40 Eisenwaffen. In den nachfolgenden Jahrzehnten wurden umfassende Ausgrabungen durchgeführt, die bis heute über 3000 Objekte, in erster Linie Waffen, lieferten. Keltische Krieger opferten hier wohl die Waffen besiegter Feinde ihren Göttern.**Die Stellvertreterskulpturen stammen aus der Keltenausstellung des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg "Magisches Land" und werden zu Gunsten der Ukrainehilfeversteigert. Die Skulpturen sind eine Spende des Museums. Katalog, Auktion, Durchführung, Auf- und Abgeld sind eine Spende des Auktionshauses Karrenbauer. Der Erlös geht an die Aktionsbündnisse „Entwicklung Hilft" und „Aktion Deutschland Hilft".*

KRIEGER aufrecht stehend, in der Rechten einen langen Speer, der ihn überragt, um die linke Schulter einen Umhang, granitfarbene Oberfläche mit Gesteinscharakter, Unikat in Handarbeit hergestellt, Mischtechnik, H 209cm (ohne Sockel), Sockel abschraubbar H 23cm, B 70cm, 45kg *Hinweis zur Farbigkeit: Die Skulpturen wurden in künstlichem Licht fotografiert und erscheinen daher auf den Fotos heller. Bitte orientieren Sie sich an den ersten Fotos der Losnr. 642, 643, 650*Keltische Krieger waren in der Antike berüchtigt für ihre Kampfeskraft. So dienten sie als Söldner weit entfernt von der Heimat. Mit zahlreichen Waffen, Rüstungen, Streitwagen und wertvollen Beutestücken fanden sie ihre letzte Ruhe.**Die Stellvertreterskulpturen stammen aus der Keltenausstellung des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg "Magisches Land" und werden zu Gunsten der Ukrainehilfeversteigert. Die Skulpturen sind eine Spende des Museums. Katalog, Auktion, Durchführung, Auf- und Abgeld sind eine Spende des Auktionshauses Karrenbauer. Der Erlös geht an die Aktionsbündnisse „Entwicklung Hilft" und „Aktion Deutschland Hilft".*

HANDWERKER stehend, einen Umhang tragend, vor sich einen Eisenbarren haltend, granitfarbene Oberfläche mit Gesteinscharakter, Unikat in Handarbeit hergestellt, Mischtechnik, H 167cm (ohne Sockel), Sockel abschraubbar H 23cm, D 70cm, 45kg *Hinweis zur Farbigkeit: Die Skulpturen wurden in künstlichem Licht fotografiert und erscheinen daher auf den Fotos heller. Bitte orientieren Sie sich an den ersten Fotos der Losnr. 642, 643, 650*Der Handwerker steht stellvertretend für entsprechende Opferfunde im Federseemoor (LK Biberach). Um Gaben an die Götter dem Zugriff des Alltäglichen zu entziehen, bieten sich möglichst unzugängliche Orte an - hierzu gehören auch Moore. In den 1920er Jahren wurde beim Torfstechen im Federseemoor ein reicher Schatz an Werkzeugen und Metallobjekte entdeckt.**Die Stellvertreterskulpturen stammen aus der Keltenausstellung des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg "Magisches Land" und werden zu Gunsten der Ukrainehilfe versteigert. Die Skulpturen sind eine Spende des Museums. Katalog, Auktion, Durchführung, Auf- und Abgeld sind eine Spende des Auktionshauses Karrenbauer. Der Erlös geht an die Aktionsbündnisse „Entwicklung Hilft" und „Aktion Deutschland Hilft".*

FÜRSTENKIND stehendes Mädchen, die Arme vor der Brust verschränkt, den Kopf nach links gedreht, granitfarbene Oberfläche mit Gesteinscharakter, Unikat in Handarbeit hergestellt, Mischtechnik, H 113cm (ohne Sockel), Sockel abschraubbar H 24cm, D 50cm, 25 kg *Hinweis zur Farbigkeit: Die Skulpturen wurden in künstlichem Licht fotografiert und erscheinen daher auf den Fotos heller. Bitte orientieren Sie sich an den ersten Fotos der Losnr. 642, 643, 650*Die Stellvertreterskulpturen stammen aus der Keltenausstellung des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg "Magisches Land" und werden zu Gunsten der Ukrainehilfeversteigert. Die Skulpturen sind eine Spende des Museums. Katalog, Auktion, Durchführung, Auf- und Abgeld sind eine Spende des Auktionshauses Karrenbauer. Der Erlös geht an die Aktionsbündnisse „Entwicklung Hilft" und „Aktion Deutschland Hilft".*

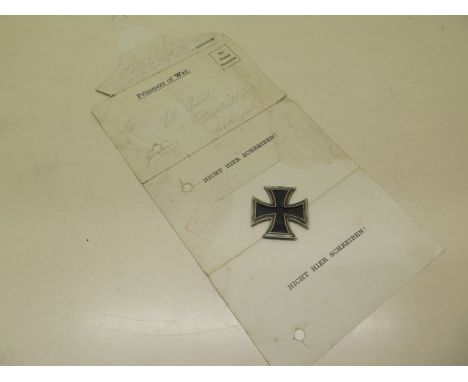

A German Prisoner of War letter, dated 21 November 1917, and a 1939 German Cross, missing its loopTranslationTranslation of letter, written in German, from Grenadier (Otto?) Schmidt, detained in an English prisoner of war camp, to his brother Willi Schmidt in Baden, Germany.Dear Brother, Thank you for your letter, which I received on the 9th of September. Thanks also to Messrs P. for their greetings and best wishes, I send them the same. I am well. It is all going fine here, you may rest easy in the certain knowledge that very few diseases occur (today, for example, only one out of 150 men is actually ill). The weather is pleasant, and until today it had been mostly hot and mild. Our treatment by our English guards is, so far, quite good. I have absolutely no cause for complaint, so be reassured in this area as well.On the 16th of November, I received Elsa’s parcel, with a scarf, vest, shoes, soles, cheese, sugar, peppermint, jam, peaches, and bouillon cubes, for which I send thanks. The potatoes you sent tasted excellent; they have grown very well this year. I am still waiting for any spare shoe brushes to clean and grease, as well as washing brushes, small hand mirrors, a new calendar, a lead pencil with a cap, needles, safety needles, and white and grey thread. Please write more often. I send friendly greetings to Mrs Kangelsdorf, and to Kurt and all our acquaintances and relatives.Heartfelt greetings and best wishes for everyone, (signature)

Kleine Münzsammlungbestehend aus 11 Silbermünzen des 18. - 20. Jhdts.; 1x Friedr. Wilh. III Preussen 1815 A; Ein Reichs Thaler; Vierzehn eine feine Mark; 1x identisch jedoch 1814 A1x Friedr. Wilh. Preussen 1819; Ein Thaler1x Friedr. Wilh. Preussen 1798; Ein Thaler1x Friedr. Wilh. Preussen 1799; Ein Thaler1x Wilhelm Deutscher Kaiser König von Preussen 1874; 5 Mark 1x 5 Mark 1856 - 1906; Fried. und Luise von Baden1x Ein Thaler; eine feine Mark XIV; Segen des Anhalt Bergbaues 1846 A1x 3 Mark; Otto König von Bayern 1910 D1x Ein Thaler 1795 A; Friedr. W. König von Preussen1x Ein Thaler 1797 A; Friedr. Wilh. König von Preussenalle Münzen in geb rauchtem, aber nicht beschädigtem Zustand; tlw. mit leichtem Grünspan

Bundesrepublik Deutschland, 660 Kursmünzen Deutsche Mark: 200 x 1 DM (darunter 20 x 1950-1957, partiell selten); 375 x 2 DM (darunter 4x 1951); 49 x 5 DM (sog. Silberadler, 1951-1968, einschließlich 58 J, alle gekapselt); 36 x 5 DM Gedenkmünzen (u.a. Germanisches Museum, Markgraf von Baden, Schiller, Eichendorf, Fichte, alle gekapselt), verschiedene Jahrgänge und Prägestempel, vorwiegend vz-St. Besichtigung vor Ort wird empfohlen.

Zweiteiliges Schreibzeug. WMF 1914. Rechteckige Schreibablage mit zurückgesetztem Tintenfaß. Wandung beschriftet:"GESCHENK S. KÖNIGL. HOHEIT GROSSHERZOG FRIEDRICH II VON BADEN ANLÄSSLICH SEINER ANWESENHEIT IN BRUCHSAL AM 04.VII.1914" Dazu Löschwiege. Am Boden gemarkt, H=7,5 cm, B=20,5 cm, T=12 cm.

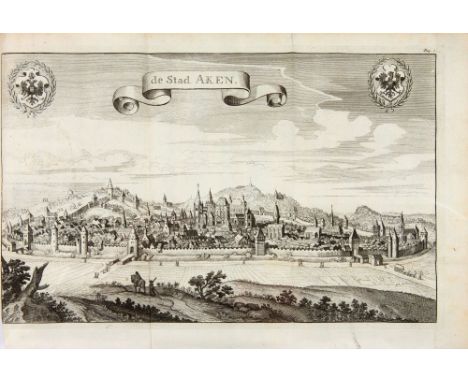

Blondel, François: Beschryving van de beroemde, en van ouds vermaarde Vrye Keiserlyke Ryks- en Krooning-Stad Aken, mitsgaders van alle desselfs Fonteinen, en Minerale Wateren en Baden ... Heerlyke Gebouwen, en aangenaame Gesigten. Leiden: J. du Vivier 1727. 20 x 15,5 cm. Mit gest. Front., 19 (4 gefalt.) Kupfertafeln und 4 Textkupfern. 11 Bll., 223 SS., 4 Bll. HPgt. (Berieben und bestoßen. Vereinzelt altersfleckig, 1 Faltkupfer mit kl. Einriss.) Blake 51. - Vgl. Wellcome II, 182 und Hirsch/H. I, 574 (frühere lat. Ausgaben). - Erste niederl. Ausgabe der "Thermarum Aquisgranensum descriptio" (1671). Mit einem Plan aus der Vogelschau und einer Gesamtansicht der Stadt sowie Detailansichten von Rathaus, Bädern und Brunnenanlagen, sowie Burtscheid und einigen Badeartikeln und -szenen.

-

9953 Los(e)/Seite