9954 Preisdatenbank Los(e) gefunden, die Ihrer Suche entsprechen

9954 Lose gefunden, die zu Ihrer Suche passen. Abonnieren Sie die Preisdatenbank, um sofortigen Zugriff auf alle Dienstleistungen der Preisdatenbank zu haben.

Preisdatenbank abonnieren- Liste

- Galerie

-

9954 Los(e)/Seite

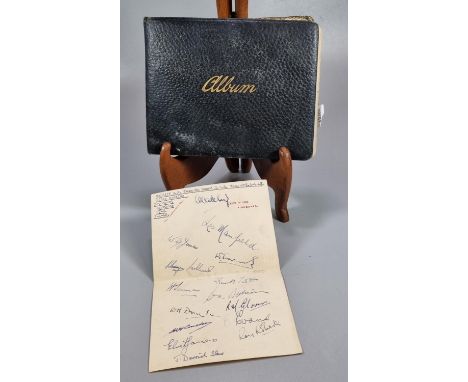

An interesting autograph album appearing to date from the 1940s wartime period and earlier, to include: signatures of the artist Augustus John, Prime Minister David Lloyd George, Composer Irving Berlin, Boxer Jack Petersen, King Leopold (whilst at Eton College), Lt. Gen. Sir Robert Baden-Powell, Godfrey Macdonald of the Isles (15th Baronet), a letter from General Lord Roberts, CB Fry, a personal letter from the cricketer W G Grace on London County Cricket Club Letterhead dated 1900, Queen Mary, a letter from Helen Moody, Sir Henry Irvin, Miss Ellaine Terriss and Mr Seymour Hicks, The Archbishop of Canterbury and others, some titled individuals. (B.P. 21% + VAT)

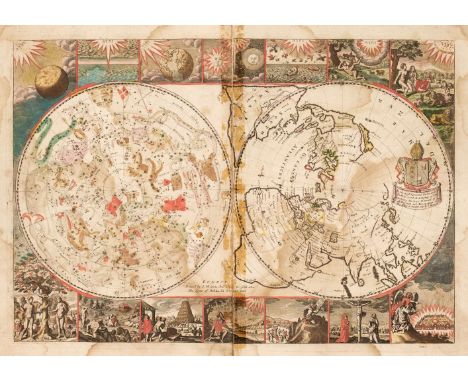

Moxon (Joseph or James). A collection of six Biblical Maps: Untitled double hemisphere map, one hemisphere being celestial, the other terrestrial, Paradise or the Garden of Eden with the Countries circumjacent Inhabited by the Patriarchs, Israels Perigrination. or the Forty Years Travels of the Children of Israel..., Canaan or the Land of Promise..., Travels of St. Paul and other the Apostles [and] Jerusalem, circa 1695, six double-page engraved maps with contemporary outline colouring, each map laid on near-contemporary card and bound 'back-to-back', heavily water stained, some maps split in half along the central fold, three with old sellotape staining scars to the central fold, each approximately 320 x 470 mm, later paper wrappers with late 19th-century ownership signature and title to upper cover, wrappers frayed and worn with crude tape repairs to the spine, overall size 445 x 285 mm, together with Munster (Sebastien). Designatio civitatis Badensis Helveticae, una cum oppidulo ther[marum], Basel [1554 or later], uncoloured woodblock plan of Baden, laid on later card, upper right corner torn with loss to title and image, crudely repaired, 280 x 345 mm, framed and glazed QTY: (2)NOTE:The first map described: R. W. Shirley. The Mapping of the World, number 549.

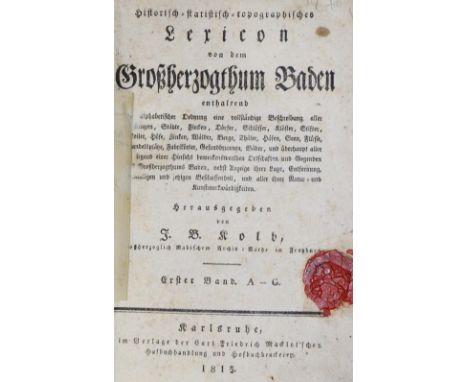

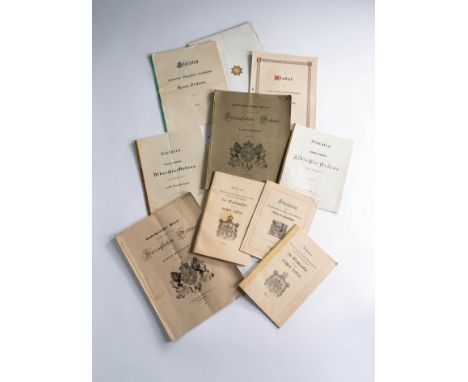

Kolb,J.B.: Historisch-statistisch-topographisches Lexicon von dem Großherzogthum Baden. 3 Bde. Karlsruhe, Macklot 1813-1816. Mit 1 Falttabelle. Neue Umschläge. Lautenschlager 573. - Einzige Ausgabe. Selten. - Titelbl. mit Siegelwachs-Resten. Tls. leicht fleckig. Bd. 1 mit eingehefteter Widmung vor Titel.

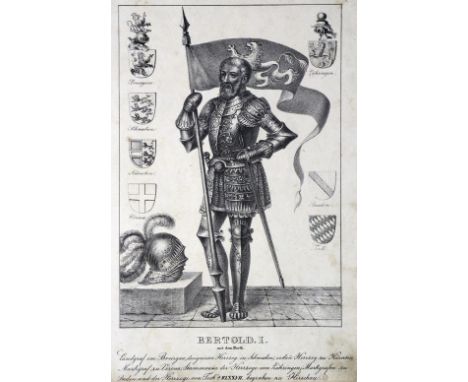

(Velten,J. Hrsg.).: Abbildungen der Regenten des Fürstlichen Hauses Baden. Mit biographischen Notizen zu den Abbildungen von A(loys) Schreiber. Karlsruhe, Velten 1829). 4°. Lithogr. Wappen, 46 lithogr. Porträts, Zwischentitel, 19 S. Hldr. d. Zt. mit floraler Rückenverg. Diepenbroick, Porträt-Katalog 937. - Einzige Ausgabe, selten. - Die Tafeln sind nach den Gemälden in den Schlössern zu Karlsruhe, Baden etc. lithographiert und zeigen die Regenten in ganzer Figur jeweils mit dem Wappen. Dargestellt sind u. a. Bertold I., Hermann I. (Markgraf von Baden), Bernhard II., Magaretha (Aebtissin zu Lichtenthal), Ottilia (Markgraf Christophs I. von Baden Gemahlin), Jacob II. (Erzbischof und Churfürst zu Trier), Carl Wilhelm (der Erbauer von Karlsruhe) etc. bis hin zum regierenden Herzog Ludwig. Mit ausführlichen biographischen Erläuterungen. - Rücken berieben und am Fuß mit kl. Fehlstelle, Deckel etwas fleckig, Innengelenke angeplatzt, ohne das lithogr. Titelblatt, St. einer Klosterbibliothek auf der ersten Tafel, durchgehend im Blattrand finger- und etwas braunfleckig, eine Tafel mit restauriertem Randeinriss, eine Tafel stärker braunfleckig, insgesamt noch ordentliches Exemplar der seltenen Porträtsammlung.

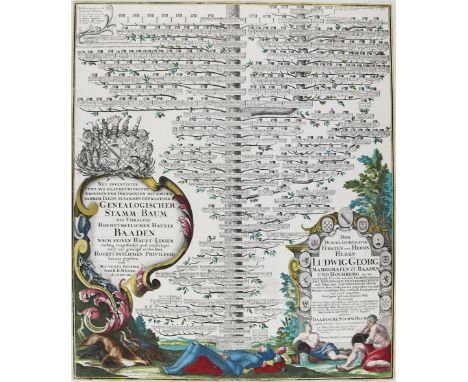

Baden.: "Neu inventirter... genealogischer Stamm-Baum des uhralten hochfürstlichen Hauses Baden". Stammbaum vom Juristen und Kardinal Giovanni Battista de Luca (1614-1683) verfasster umfassender Gesamtüberblick über das italienische Recht seiner Zeit. Das Werk galt sowohl unter katholischen, als auch protestantischen Juristen als bedeutendes Referenzwerk. Hier die zwischen 1688 und 1695 veröffentlichte Kölner Ausgabe. - Gebräunt u. fleckig, tls. wurmstichig. Ehemaliges Bibliotheksex.

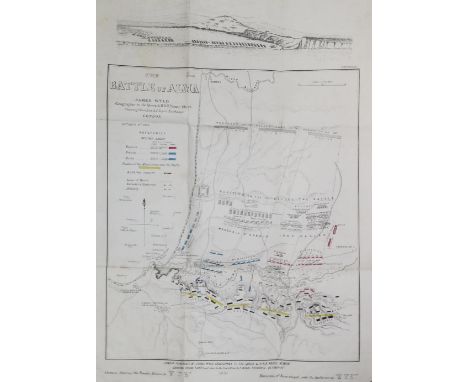

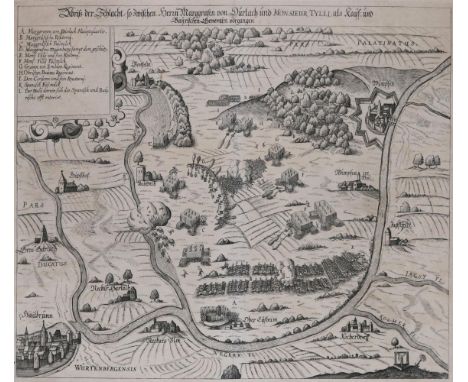

Militärkarten.: 4 Schlachten- u. Fortifikationskarten, versch. Techniken u. Formate. ╔Enthält:╗ The Battle of Alma. Teilkolor. lithogr. Karte von J. Wyld, London 1854. 47 x 32 cm. - Topographische Karte des Kriegs- Theaters in Hessen, Baden und der Pfalz aus Hendschel bei Jügel, Ffm. o.J. 50 x 22 cm. - Plan der Revue-Manoeuvres in der Gegend zwischem Dijon und Couternon. Teilkolor. lithogr. Karte von Höllstein (?, unleserlich), O.O., Vlg. u. J. 44 x 37 cm. Etw. stärkere Gebrauchsspuren. - A Plan of the Town, Fortifications, and Citadel of Antwerp. Teilkolor. lithogr. Karte von J. Cross, London o.J. 38 x 55 cm. D

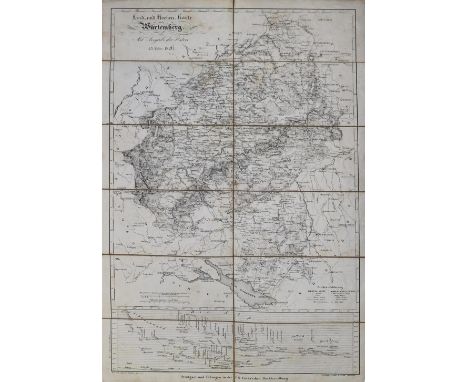

Baden-Württemberg.: Sammlung von 5 Karten Württemberg u. Baden in versch. Formaten u. Techniken, jwls. mehrf. gefalt. ╔Enthält:╗ Route von Strasburg bis Basel, Schaffhausen, den Bodensee und die Gegenden des Schwarzwaldes. Grenzkolor. Stahlst.-Karte O.O., Vlg. u.J. 37 x 42 cm. - Stuttgart mit Umgebung. Farb. lithogr. Karte bei Bohnert (Stgt.) 1870. Ca. 55 x 70 cm. - Die badischen Baeder, Spezial-Karte. Lithogr. v. Woerl bei Herder, Fbg. (um 1860). Ca. 55 x 50 cm. - Land- und Hoehen- Karte von Würtemberg mit Angabe der Posten. Lithogr. Karte v. Diezel bei Cotta, Stgt. u. Tbg. 1826. Ca. 50 x 32 cm. - Terrainkur und Touristenkarte der Umgebung Baden-Baden. Farb. lithogr. Karte v. F. Güther. O.O., Vlg. u.J. Ca. 62 x 50 cm. - Tls. etw. Gebrauchsspuren. D

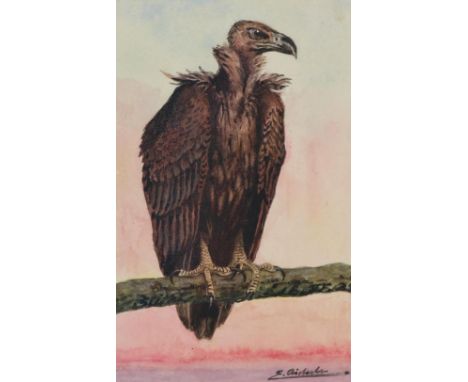

Aichele, Erwin: (1887 Höhefeld/Baden - Pforzheim-Eutingen 1974). Mönchgeier oder Kuttengeier auf einem Ast sitzend. Aquarell. Blgr. 17,8 x 12 cm. Unt. re. sign. Auf grauen Karton aufgezogen u. dort verso auf hs. Etikett betitelt. Hinter Passep. ╔Dabei: Ders.╗ Schwarze Seeschwalbe auf einem Pfosten sitzend. Aquarell. Blgr. 18 x 12 cm. Unt. re. sign. Auf grauen Karton aufgez. u. dort verso hs. betitelt u. mit Druck-Anmerkungen. - Stellenw. etw. Wurmfraß.

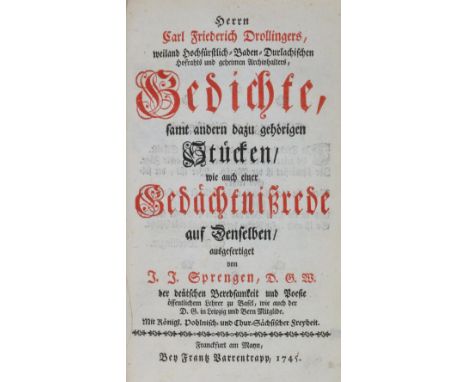

Drollinger, Carl Friedrich.: Gedichte samt andern dazu gehörigen Stücken wie auch einer Gedächtnißrede auf denselben ausgefertiget von J.J. Sprengen. Ffm., Varrentrapp 1745. Mit gest. Front. und gest. Portrait von Heumann, 1 Wappenholzschnitt und zahlr. Holzschnitt-Vign. 6 Bl., LIV S., 3 Bl., 397 S. Ldr. d. Zt. mit goldgepr. Rckntitel a. rot. Rsch. u. floraler Rverg. Faber du Faur 1406. Vgl. Sammlung Neufforge 1075. Zweite Ausgabe. "Drollinger was a native of Baden who later became a member of the government of the canton of Basel. Switzerland soon claimed him for their own, in fact honored him as the Helvetian Opitz" (FdF). Postum veröffentlichte Gesamtausgabe mit dem schönen, allegorischen Frontispiz von Heumann nach J.R. Huber.

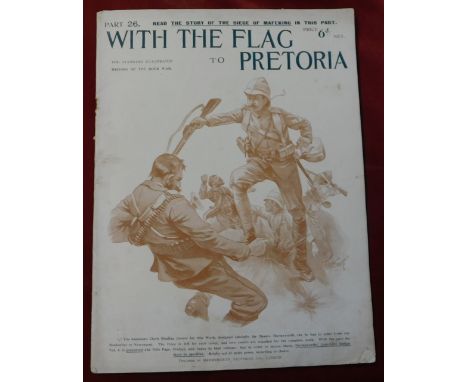

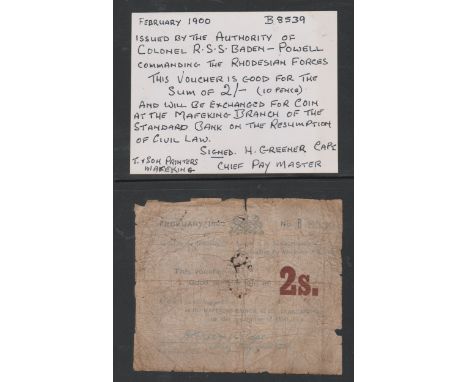

South African - Mafeking Feb 1900 Boer War Issued by the Authority of Colonel R.S.S. Baden-Powell commanding the Rhodesian Forces, the voucher is good for the sum of 2/- (10 pence) and will be exchanged for coimg, At the Mafeking Branch of the Standard Bank on the Relimption of Civil Law. Signed H. Greener Capt chief pay master, well used ewith faults, scarce

A GROUP OF 16 BRAZILIAN JAZZ, SOUL & FUNK VINYL RECORDS Including 4 x Baden Powell, Astrud Gilberto - September 17th 1969 (Verve), 6 x Deodato, 2 x Antonio Carlos Jobim, and 3 x Sergio Mendes Condition: For a condition report or further images please email hello@hotlotz.com at least 48 hours prior to the closing date of the auction. This is an auction of preowned and antique items. Many items are of an age or nature which precludes their being in perfect condition and you should expect general wear and tear commensurate with age and use. We strongly advise you to examine items before you bid. Condition reports are provided as a goodwill gesture and are our general assessment of damage and restoration. Whilst care is taken in their drafting, they are for guidance only. We will not be held responsible for oversights concerning damage or restoration.

A collection of mostly 19th century foreign coins to include some silver and billon: 1680 1 Öre Silvermynt; 3 x Malta grano (1757, 1750? and 1776); 2 x Morocco 1 falus (1854-60) 1914 and 1944 Swiss 1 franc; an 1866 2 rappen and a 1895 10 rappen; Austria ¼ florin; 1863 Italy 20 centesimi; 1803 2 skilling dansk and a 1868 1 silber groshen; 1915 France 50 centimes; 1844 Frankfurt 1 heller and a 1851 Austria 1 kreuzer; Baden 1864 and 1869 1 Kreuzer, 1848 3 kreuzer; 1863 Netherlands 1 cent; 1842 2½ silbergroshen; 1861 Nova Scotia 1 cent and a 1862 1⁄12 anna; 1831 Liberty cent and an 1833 Indian Head; 1 kurus (Ottoman Empire); Abdul Hamid II 40 and 20 para; 1819 Brazil 20 reis; 1866 Russia 5 kopeck; Napoleon III - 3 x 10c, 6 x 5c, 1 x 2c and 1 x 1c; Luxembourg 1865 10c and France 1872 10c.

Willi Baumeister 1889 Stuttgart - 1955 Stuttgart Ländliche Komposition (Violettes Bild). 1948. Öl, Kunstharz und Spachtelkitt auf Hartfaserplatte. Verso signiert, datiert 'Nov 48' und schwer leserlich bezeichnet. 53,7 x 64,6 cm (21,1 x 25,4 in). Im älteren Werkverzeichnis (Grohmann, 1963) als 'Ländliche Komposition' geführt, von Baumeister selbst im Sammelverzeichnis des Künstlers 'Violettes Bild' genannt. Bis zum 4. Februar 2024 zeigt das Museum Gunzenhauser in Chemnitz die umfassende Werkschau 'Das Kreative geht dem Unbekannten entgegen. Willi Baumeister und sein Netzwerk'. [CH]. • Aus der Hochphase von Baumeisters bedeutender Werkserie der 'Metaphysischen Landschaften' (1944–1954), die als Höhepunkt in Baumeisters künstlerischem Schaffen der Nachkriegsjahre gilt. • Seit fast 45 Jahren Teil einer süddeutschen Privatsammlung. • In diesen Arbeiten schafft der Künstler eine Symbiose aus Landschaftsbild und abstrakten Formenelementen. • Durch den Einsatz von Kunstharz und Spachtelmasse erzielt Baumeister eine eindrucksvolle haptische Oberflächenwirkung, die den prähistorischen Charakter seines archaisch anmutenden Formenrepertoires unterstreicht. • Im Entstehungsjahr stellt Baumeister auf der XXIV. Biennale von Venedig aus. • Vergleichbare Gemälde aus dieser Werkreihe der 'Metaphysischen Landschaften' befinden sich heute in bedeutenden öffentlichen Sammlungen, darunter das Centre Pompidou in Paris, die Hamburger Kunsthalle und das Städel in Frankfurt a. Main. PROVENIENZ: Sammlung Woldemar Klein, Baden-Baden (verso m. d. handschrift. Vermerk). Privatsammlung. Galerie Wolfgang Ketterer, München. Privatsammlung. Roman Norbert Ketterer, Campione d'Italia. Privatsammlung Frankfurt a. Main. Galerie Pels-Leusden, Berlin. Privatsammlung Süddeutschland (1980 vom Vorgenannten erworben). LITERATUR: Peter Beye/Felicitas Baumeister, Willi Baumeister. Werkkatalog der Gemälde, Bd. II, Ostfildern 2002, S. 553, WVZ-Nr. 1412 (m. SW-Abb.). Will Grohmann, Willi Baumeister. Leben und Werk, Köln 1963, WVZ-Nr. 1023. Hauswedell & Nolte, Hamburg, 214. Auktion, 2.-4.6.1976, Los 76 (m. Abb.). Galerie Wolfgang Ketterer, München, 36. Auktion, 26.-28.11.1979, Los 136 (m. Farbabb.). 'Einen Höhepunkt in der Entwicklung der vierziger Jahre bezeichnen die 'Metaphysischen Landschaften' [..].' Peter Beye, zit. nach: Beye/Baumeister, Willi Baumeister. Werkkatalog der Gemälde, Bd. I, S. 18. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 13.06 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONWilli Baumeister 1889 Stuttgart - 1955 Stuttgart Ländliche Komposition (Violettes Bild). 1948. Oil, synthetic resin and filler on fiberboard. Signed, dated 'Nov 48' and barely legible inscribed on the reverse. 53.7 x 64.6 cm (21.1 x 25.4 in). Mentioned as 'Ländliche Komposition' in the older catalogue raisonné (Grohmann, 1963), while Baumeister called it 'Violettes Bild' in his own collection index. Up until February 4 2024, the Museum Gunzenhauser in Chemnitz shows the comprehensive exhibition 'Das Kreative geht dem Unbekannten entgegen. Willi Baumeister und sein Netzwerk'. [CH]. • From the heyday of Baumeister's important series 'Metaphysical Landscapes' (1944-1954), which is considered the pinnacle of Baumeister's artistic oeuvre of the post-war era. • Part of a southern German private collection for almost 45 years. • In these works, the artist created a symbiosis of landscape and abstract formal elements. • By using synthetic resin and putty, Baumeister achieved an impressive haptic surface effect that emphasizes the prehistoric character of his seemingly archaic repertoire of forms. • Baumeister exhibited his work at the XXIV Venice Biennale in the year it was made. • Comparable paintings from this series are in important public collections like the Centre Pompidou in Paris, the Hamburger Kunsthalle and the Städel in Frankfurt am Main. PROVENANCE: Woldemar Klein Collection, Baden-Baden (with a note on the reverse). Private collection. Galerie Wolfgang Ketterer, Munich. Private collection. Roman Norbert Ketterer, Campione d'Italia. Private collection Frankfurt a. Main. Galerie Pels-Leusden, Berlin. Private collection Süouthern Germany (acquired from the above in 1980). LITERATURE: Peter Beye/Felicitas Baumeister, Willi Baumeister. Catalogue raisonné of paintings, vol. II, Ostfildern 2002, p. 553, no. 1412 (black-and-white illu.). Will Grohmann, Willi Baumeister. Leben und Werk, Cologne 1963, no. 1023. Hauswedell & Nolte, Hamburg, 214th auction, June 2 - 4, 1976, lot 76 (illu.). Galerie Wolfgang Ketterer, Munich, 36th auction, November 26 - 28, 1979, lot 136 (color illu.). 'The 'Metaphysical Landscapes' mark the apex of the development of the 1940s [..].' Peter Beye, cited in: Beye/Baumeister, Willi Baumeister. Werkkatalog der Gemälde, vol. I, p. 18. Called up: December 8, 2023 - ca. 13.06 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

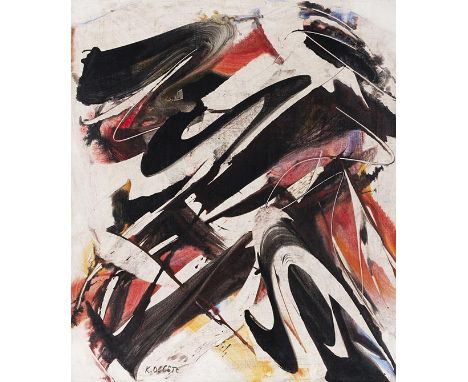

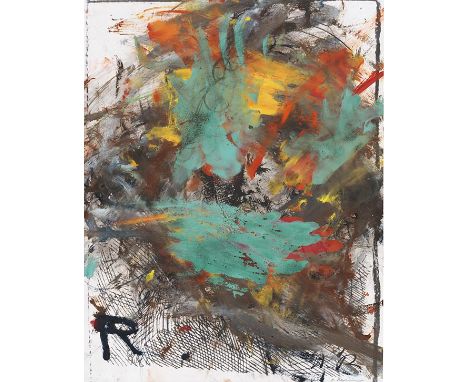

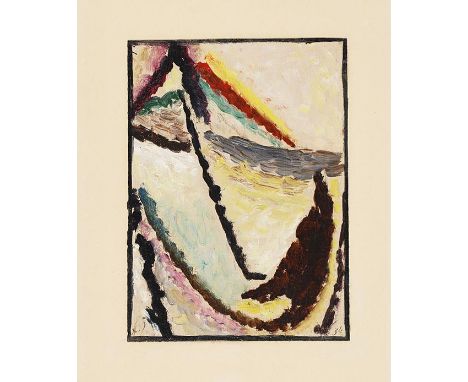

Karl Otto Götz 1914 Aachen - 2017 Wolfenacker/Westerwald 5.8.53 / I. 1953. Mischtechnik auf Leinwand. Links unten signiert. Verso auf der Leinwand signiert, datiert 'Dez. 65' und bezeichnet 'Karin zugeeignet Dez 65'. Auf dem Keilrahmen mit dem Sammlungsstempel 'Sammlung K. O. Götz'. 70 x 60 cm (27,5 x 23,6 in). Auf dem Keilrahmen wohl von fremder Hand bezeichnet „BRACHE RUE DE L´ODÉON“. Pierre Brache war ein bekannter Pariser Sammler und Mäzen, der einige Werke von K. O. Götz gekauft hatte. Es kann aber nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob sich dieses Bild tatsächlich in der Sammlung Brach befunden hat. [CH]. • Karl Otto Götz gehört zu den Protagonisten des deutschen Informel. • Gemeinsam mit Heinz Kreutz, Bernard Schultze und Otto Greis begründet er im Dezember 1952 – wenige Monate vor Entstehung unserer Arbeit – die Künstlergruppe 'Quadriga'. • 1952 entwickelt Götz zudem eine ganz eigene, neue Maltechnik mit Kleister, Gouachefarbe, Rakel und Pinsel, durch die er zu der für ihn charakteristischen informellen Malerei findet und die damit für sein gesamtes weiteres Schaffen ausschlaggebend sein wird. • Mit dem kraftvollen Pinselduktus und der gestischen Expressivität macht das Werk die rhythmischen Bewegungen des Künstlers während des Schaffensprozesses erfahrbar. • Bereits 1958 ist Götz mit seinen Arbeiten auf der XXIX. Biennale in Venedig vertreten, 1959 auf der II. documenta in Kassel. • Vergleichbare Arbeiten befinden sich in bedeutenden Museen und Institutionen, darunter die Nationalgalerie Berlin, das Museum für Moderne Kunst, Frankfurt a. Main, die Stiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf, und das Bundespräsidialamt in Berlin. Das Werk ist im Online-Werkverzeichnis der Leinwandbilder der K. O. Götz und Rissa-Stiftung unter der Nummmer WVL-1953-28 verzeichnet. Wir danken Herrn Joachim Lissmann für die freundliche wissenschaftliche Beratung. PROVENIENZ: Galerie Raymand Creuze, Paris (1954, auf dem Keilrahmen mit einem handschriftl. bezeichneten, durchgestrichenen Etikett). Privatsammlung Paris. Sammlung Prof. Karin Götz (ab 1965, verso auf der Leinwand bezeichnet). Galerie Schlichtenmaier, Stuttgart. Galerie Maulberger, München. Privatsammlung Baden-Württemberg (vom Vorgenannten erworben). LITERATUR: Ina Ströher, K. O. Götz. Werkverzeichnis, Bd. I (1937-1979), Köln 2014, S. 114, WVZ-Nr. 1953-28 (m. Farbabb.). Manfred de la Motte (Hrsg.), K. O. Götz, Bonn 1978 (m. Abb. zwischen S. 232 u. 233). K. O. Götz, Erinnerungen und Werk, Bd. I a, Düsseldorf 1983, Kat.-Nr. 1 (m. Abb, S. 2 bzw. Frontispiz). 'Als ich im Sommer 1952 Kleisterfarben für meinen kleinen Sohn anrührte, fand ich quasi durch Zufall meine [..] Maltechnik: Erst Kleister auf's Papier, dann mit Gouache hinein, und fertig war das Bild [..]. Der Schritt vom Karton (Gouache) zur Leinwand ergab sich von selbst. So fand ich im Winter 1952/53 jene Technik und Konzeption, die die Faktur meiner Bilder fortan bestimmen sollte [..].' K. O. Götz, zit. nach: H. Zimmermann, in: Ausst.-Kat. K. O. Götz. Malerei 1935-1993, Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden 1994, S. 12. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 13.14 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONKarl Otto Götz 1914 Aachen - 2017 Wolfenacker/Westerwald 5.8.53 / I. 1953. Mixed media on canvas. Lower left signed. Signed, dated 'Dez. 65' and inscribed 'Karin zugeeignet Dez 65'. With the stamp 'Sammlung K. O. Götz' on the stretcher. 70 x 60 cm (27.5 x 23.6 in). Inscribed 'BRACHE RUE DE L'ODÉON' on the stretcher, probably by a hand other than his own. Pierre Brache was a well-known Parisian collector and patron who had bought several works by K. O. Götz. However, it cannot be said with certainty whether this painting was actually in the Brach collection. [CH]. • Karl Otto Götz was one of the protagonists of German Informalism. • Together with Heinz Kreutz, Bernard Schultze and Otto Greis, he founded the artist group 'Quadriga' in December 1952 - just a few months before our work was created. • In 1952, Götz also developed his very own new painting technique using paste, gouache paint, squeegee and brush, which led him to his characteristic informal style of painting and would be decisive for the rest of his oeuvre. • With its powerful brushstrokes and gestural expressiveness, the work makes the artist's rhythmic movements of the creative process tangible. • Götz showed his works at the XXIX Venice Biennale in 1958 and in the II documenta in Kassel in 1959. • Comparable works can be found in important museums and institutions like the Nationalgalerie Berlin, the Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main, the Stiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf, and the Office of the Federal President in Berlin. The work is registered in the online catalogue raisonné of canvas pictures at K. O. Götz and Rissa Foundation with the number WVL-1953-28. We are grateful to Mr Joachim Lissmann for his kind expert advice. PROVENANCE: Galerie Raymand Creuze, Paris (1954, with an inscribed and crossed out label on the stretcher). Private collection Paris. Collection of Prof. Karin Götz (from 1965, inscribed on the reverse). Galerie Schlichtenmaier, Stuttgart. Galerie Maulberger, Munich. Private collection Baden-Württemberg (acquired from the above). LITERATURE: Ina Ströher, K. O. Götz. Catalogue raisonné, vol. I (1937-1979), Cologne 2014, p. 114, no. 1953-28 (color illu.). Manfred de la Motte (ed.), K. O. Götz, Bonn 1978 (fig between pp. 232 and 233). K. O. Götz, Erinnerungen und Werk, vol. I a, Düsseldorf 1983, cat. no. 1 (fig., p. 2 and frontispiece). 'When I was mixing paste paint for my little son in the summer of 1952, I found my [..] painting technique almost by chance: first put paste on the paper, then gouache into it, and the picture was finished [..]. The step from cardboard (gouache) to canvas came about naturally. Thus, in the winter of 1952/53, I found the technique and concept that would determine the structure of my paintings from then on [..].' K. O. Götz, quoted from: H. Zimmermann, in: ex. cat. K. O. Götz. Malerei 1935-1993, Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden 1994, p. 12. Called up: December 8, 2023 - ca. 13.14 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

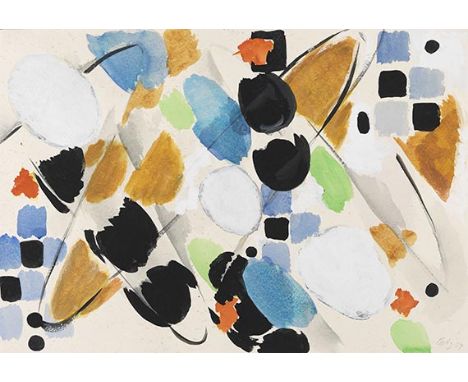

Ernst Wilhelm Nay 1902 Berlin - 1968 Köln Ohne Titel. 1954. Gouache. Claesges 54-008. Rechts unten signiert und datiert. Auf festem Aquarellpapier. 41,8 x 60,3 cm (16,4 x 23,7 in), blattgroß. [CH]. • Eine der ersten Arbeiten, in denen Nay zu seiner legendären Scheibenform findet, mit der er seine so bedeutende Werkphase der 'Scheibenbilder' (1954–1962) einläutet. • Außergewöhnlich fein modulierte Rhythmik der grafischen und geometrischen Elemente und Scheiben-Formen. • Ehemals Teil der renommierten Sammlung Bernhard Sprengel, Hannover. • 1955 und 1956 ist Nay mit seinen Scheibenbildern auf der documenta I in Kassel und auf der XXVIII. Biennale di Venezia vertreten. PROVENIENZ: Sammlung Bernhard Sprengel (1899-1985), Hannover. Galerie Heseler, München. Privatsammlung Baden-Württemberg. Privatsammlung Baden-Württemberg (2014 vom Vorgenannten erworben, Ketterer Kunst, München, Los 802). LITERATUR: Magdalene Claesges, Ernst Wilhelm Nay. Werkverzeichnis. Aquarelle - Gouachen - Zeichnungen, Bd. 3: 1954-1968, Berlin 2018, S. 25, WVZ-Nr. 54-008 (m. Farbabb.). Hauswedell & Nolte, Hamburg, 283. Auktion, 9.6.1990, Los 261 (m. Abb., Tafel 21). Ketterer Kunst, München, 420. Auktion, 6.12.2014, Los 802 (m. Farbabb.). Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 13.17 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONErnst Wilhelm Nay 1902 Berlin - 1968 Köln Ohne Titel. 1954. Gouache. Claesges 54-008. Lower right signed and dated. On firm watercolor paper. 41.8 x 60.3 cm (16.4 x 23.7 in), the full sheet. [CH]. • One of the first works in which Nay found his legendary disk form, with which he began his important work phase of the 'Disk Pictures' (1954-1962). • Exceptional subtly modulated rhythm of graphic and geometric elements and disk shapes. • Formerly part of the renowned Bernhard Sprengel Collection, Hanover. • In 1955 and 1956, Nay exhibited his Disk Paintings at documenta I in Kassel and at the XXVIII. Biennale di Venezia. PROVENANCE: Bernhard Sprengel Collection (1899-1985), Hanover. Galerie Heseler, Munich. Private collection Baden-Württemberg. Private collection Baden-Württemberg (acquired from the above in 2014, Ketterer Kunst, Munich, lot 802). LITERATURE: Magdalene Claesges, Ernst Wilhelm Nay. Catalogue raisonné. Aquarelle - Gouachen - Zeichnungen, vol. 3: 1954-1968, Berlin 2018, p. 25, no. 54-008 (color illu.). Hauswedell & Nolte, Hamburg, 283rd auction, June 9, 1990, lot 261 (fig., plate 21). Ketterer Kunst, Munich, 420th auction, December 6, 2014, lot 802 (color illu.). Called up: December 8, 2023 - ca. 13.17 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

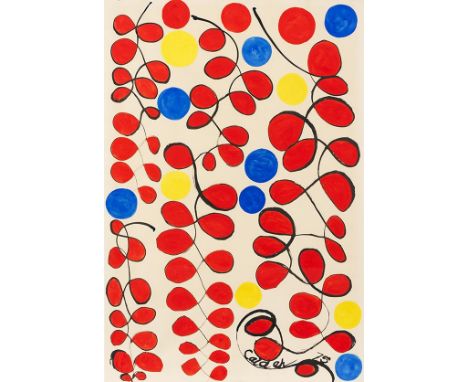

Alexander Calder 1898 Philadelphia - 1976 New York Sweet peas. 1975. Gouache und Tusche. Rechts unten signiert und datiert. Verso handschriftlich bezeichnet 'Sweet Peas' und '14 6 81'. Auf Velin von Canson (mit dem Trockenstempel). 110 x 74,5 cm (43,3 x 29,3 in), Blattgröße. [EH]. • Alexander Calder ist einer der bedeutendsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts. • In seiner Gouache übersetzt er die Bewegung im Raum in Linie und Fläche auf Papier. • Sein Werk ist sehr vielfältig: 1975 gestaltet er auch das erste BMW Art Car. • Alexander Calder war 1955 Teilnehmer der documenta 1 sowie ebenso auf den beiden documenta-Ausstellungen 1959 und 1964 vertreten. PROVENIENZ: Galerie Maeght, Zürich (verso mit dem Etikett). Privatsammlung Basel. Privatsammlung Baden-Württemberg. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 13.37 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONAlexander Calder 1898 Philadelphia - 1976 New York Sweet peas. 1975. Gouache and India ink. Lower right signed and dated. With the inscriptions 'Sweet Peas' and '14 6 81' on the reverse. On Canson wove paper (with the blindstamp). 110 x 74.5 cm (43.3 x 29.3 in), size of sheet. [EH]. • Alexander Calder is one of the most important sculptors of the 20th century. • In the gouache, he transfers the movement in space into line and surface on paper. • His work is very diverse: in 1975 he also designed the first BMW Art Car. • Alexander Calder was a participant in documenta 1 in 1955, as well as in the two subsequent documenta exhibitions in 1959 and 1964. PROVENANCE: Galerie Maeght, Zürich (with the label on the reverse). Private collection Basel. Private collection Baden-Württemberg. Called up: December 8, 2023 - ca. 13.37 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

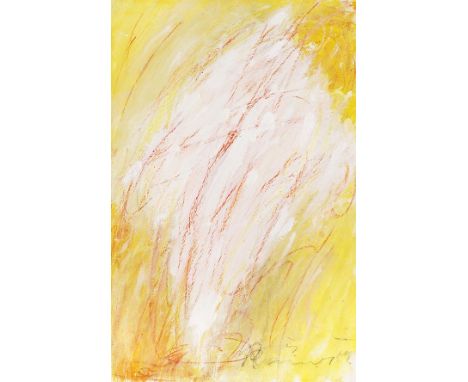

Arnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Übermalung. 1959. Öl auf Leinwand. Rechts unten signiert und datiert. 38,5 x 24,5 cm (15,1 x 9,6 in). [EH]. • Arnulf Rainer zählt zu den wichtigsten Künstlern der österreichischen Avantgarde nach 1945. • Von außergewöhnlich leuchtender Strahlkraft. • Die Übermalung gilt bis heute als das zentrale Prinzip in Rainers Schaffen und als kunsthistorisch bedeutender Beitrag zur europäischen Nachkriegskunst. • Im Entstehungsjahr ist Rainer auf der documenta II in Kassel vertreten. PROVENIENZ: Privatsammlung Österreich. 'Rainer malt seine eigene Individualität aus den Bildern heraus, aber er versucht gerade dadurch den Bildern eine eigene Individualität zu geben: etwas Flaches, Pralles, Weiches, Dichtes, Bewegtes, Ausfließendes oder Stilles.' Dieter Honisch, in: Ausst.-Kat. Arnulf Rainer, Nationalgalerie Berlin u. a., 1980/81, S. 46. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 13.44 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONArnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Übermalung. 1959. Oil on canvas. Lower right signed and dated. 38.5 x 24.5 cm (15.1 x 9.6 in). [EH]. • Arnulf Rainer is one of the most important artists of the Austrian post-war avant-garde • Of extraordinary luminosity. • Overpainting is still considered the central principle of Rainer's work and a significant contribution to European post-war art. • Rainer was represented at documenta II in Kassel in the year this work was created. PROVENANCE: Private collection Austria. 'Rainer paints his own individuality out of the pictures, but he tries to give the pictures their own individuality precisely by doing so: something flat, plump, soft, dense, moving, flowing or calm.' Dieter Honisch, in: ex. cat. Arnulf Rainer, Nationalgalerie Berlin et al, 1980/81, p. 46. Called up: December 8, 2023 - ca. 13.44 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

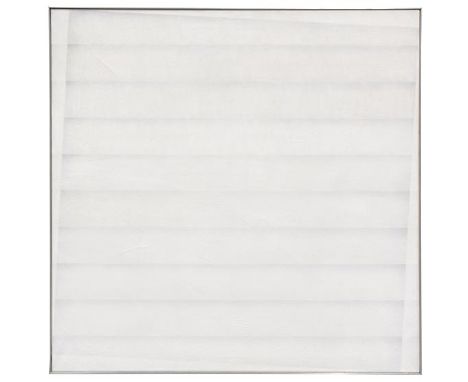

Raimund Girke 1930 Heinzendorf/Schlesien - 2002 Köln Ohne Titel. 1967. Öl auf Leinwand. Auf der umgeschlagenen Leinwand signiert, datiert, betitelt und bezeichnet 'oben' sowie mit Richtungspfeil. 100 x 100 cm (39,3 x 39,3 in). [JS]. • Frühe Arbeit im charakteristischen, minimalistischen Girke-Stil. • Girke ist ein Meister der monochromen Malerei: Während sein Œuvre um 1960 noch von den Nichtfarben Schwarz und Weiß beherrscht wird, erreicht er ab den späten 1960er Jahren eine maximale Nuancierung des Weiß. • 'Ohne Titel' erklärt die Nichtfarbe Weiß in all ihren Schattierungen und Ausdrucksebenen zum Protagonisten der sanft durchmodulierten Komposition. • Durch die rhythmische Struktur und Nuancierung lässt Girke die faszinierende Illusion von Dreidimensionalität und Bewegung entstehen. • 2022 würdigte das MKM Museum Küppersmühle, Duisburg, Girkes Œuvre unter dem Titel 'Raimund Girke. Klang der Stille' mit einer großen Retrospektive. PROVENIENZ: Galerie Teufel, Koblenz. Privatsammlung Baden-Württemberg (1971 vom Vorgenannte erworben, seither in Familienbesitz). AUSSTELLUNG: Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, o. J. (auf dem Keilrahmen mit dem Etikett). 'Die horizontalen Streifen heben sich von dem Weiß der Bildfläche ab, indem sie sich aus einer oben liegenden helleren und einer unteren, verschatteten Zone zusammensetzen. Dadurch ergibt sich die räumliche Illusion, die Leinwände würden sich an den Horizontalen dem Betrachter entgegenwölben. Gleichzeitig ensteht auf der Fläche eine Art virtueller Bewegung. Die Abstände der Linien variieren, so daß der Bildkörper sich in bestimmten Bereichen auszudehnen, in anderen zusammenzuziehen scheint, vergleichbar einem lebenden, atmenden Organismus. Der Auftrag mit der Spritzpistole ermöglicht subtilste Farbverläufe, wobei sich das Weiß als ein zarter, diaphaner Nebel über die Leinwand legt.' Dietmar Elger, Raimund Girke. Malerei, Bonn 1995, S. 66. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 14.08 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONRaimund Girke 1930 Heinzendorf/Schlesien - 2002 Köln Ohne Titel. 1967. Oil on canvas. Signed, dated and titled as well as inscribed 'oben' and with a direction arrow on the reverse. 100 x 100 cm (39.3 x 39.3 in). [JS]. • Early work in the characteristic, minimalist Girke style. • Girke is a master of monochrome painting: while his œuvre around 1960 was still dominated by the non-colors black and white, he had achieved a maximum nuance of white since the late 1960s . • 'Untitled' declares the non-color white in all its shades and levels of expression as the protagonist of the gently modulated composition. • Through rhythmic structure and nuance, Girke creates a fascinating illusion of three-dimensionality and motion. • In 2022, the MKM Museum Küppersmühle, Duisburg, honored Girke's œuvre with a major retrospective titled 'Raimund Girke. Klang der Stille' (Sound of Silence). PROVENANCE: Galerie Teufel, Koblenz. Private collection Baden-Württemberg (acquired from te above in 1971, ever since family-owned). EXHIBITION: Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, no date (with the label on the stretcher). 'The horizontal stripes stand out against the picture's white surface as they are composed of a lighter zone on top and a shadowed zone underneath. This creates the spatial illusion as if the canvases were curving towards the viewer on the horizontal lines. At the same time, a kind of virtual motion is created on the surface. The distances between the lines vary, so that the body of the painting seems to expand in certain areas and contract in others, comparable to a living, breathing organism. The application with the spray gun allows for the most subtle color gradients, with the white falls onto the canvas as a delicate, diaphanous mist.' Dietmar Elger, Raimund Girke. Malerei, Bonn 1995, p. 66. Called up: December 8, 2023 - ca. 14.08 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

Heinz Mack 1931 Lollar/Hessen - lebt und arbeitet in Mönchengladbach und auf Ibiza Pyramide im Licht Chromatische Konstruktion. 1994. Acryl auf Leinwand. Verso signiert, datiert und mit Richtungspfeil. Auf dem Keilrahmen betitelt. 45 x 55 cm (17,7 x 21,6 in). [SM]. • Seit den frühen 1990er Jahren widmet sich Mack wieder intensiv der Malerei. • Inspiriert durch die Sonnenfarben seines Ateliers auf Ibiza. • Erst kürzlich zeigte das Museum Kunstpalast, Düsseldorf, eine groß angelegte Retrospektive seines Schaffens (2021) und in diesem Jahr widmet das Osthaus Museum in Hagen allein seiner Malerei eine umfassende Einzelausstellung. Mit einem Zertifikat des Atelier Heinz Mack, Mönchengladbach, vom September 2015. PROVENIENZ: Galerie Hoffmeister, Lüdenscheid (verso mit dem Galerieetikett). Privatsammlung Baden-Württemberg (seit 2016). LITERATUR: Ketterer Kunst, München, 433. Auktion, 11.6.2016, Los 987. Inspiriert durch die Sonnenfarben seines Ateliers auf Ibiza, widmet sich Mack ab 1991 wieder intensiv der Malerei, nennt seine Werke 'Chromatische Konstellationen'. Heinz Mack gilt als unermüdlicher Experimentator im Spektrum des Farblichts. Als Maler, Zeichner, Skulpturenkünstler, Keramiker, aber auch als Gestalter von Plätzen und Interieurs stellt er die ästhetischen Gesetze von Licht und Farbe, Struktur und Form in immer neue Dialoge. Die vorliegende Arbeit reiht sich mit ihrer immateriellen Farb-und Bildauffassung nahtlos in diese Serie ein, in Bildräume voller Leuchtintensität und Farbreinheit. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 14.12 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONHeinz Mack 1931 Lollar/Hessen - lebt und arbeitet in Mönchengladbach und auf Ibiza Pyramide im Licht Chromatische Konstruktion. 1994. Acrylic on canvas. Signed, dated and with a direction arrow on the reverse. Titled on the stretcher. 45 x 55 cm (17.7 x 21.6 in). [SM]. • After a longer break, Mack devoted himself to painting again in the early 1990s. • Inspired by the sunny colors of his studio on Ibiza. • The Museum Kunstpalast, Düsseldorf, recently presented a major retrospective of his work (2021) and this year, the Osthaus Museum in Hagen is devotes a comprehensive solo exhibition exclusively to his paintings. Accompanied by a certificate of authenticity issued by the Atelier Heinz Mack, Mönchengladbach, in September 2015. PROVENANCE: Galerie Hoffmeister, Lüdenscheid (gallery label on the verse). Private collection Baden-Württemberg (since 2016). LITERATURE: Ketterer Kunst, Munich, 433rd auction, June 11, 2016, lot 987. Inspired by the sunny colors of his studio on Ibiza, Mack returned to painting in 1991, calling his works 'Chromatic Constellations'. Heinz Mack is regarded a tireless experimenter in the spectrum of colored light. As a painter, draftsman, sculptor, ceramist, but also as a designer of squares and interiors, he constantly engages in new dialogues with the aesthetic laws of light and color, structure and form. With its immaterial conception of color and image, the present work fits into this series, into pictorial spaces full of luminous intensity and pure colors. Called up: December 8, 2023 - ca. 14.12 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

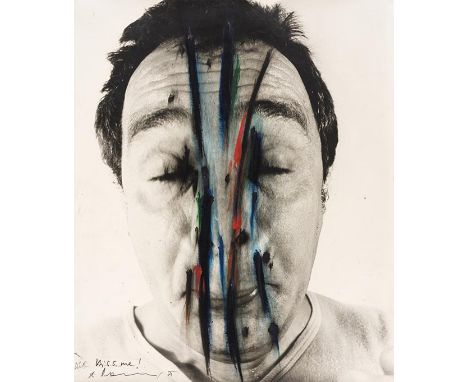

Arnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Don't kiss me. 1971. Mischtechnik über Fotografie. Links unten signiert, datiert und betitelt. Verso erneut betitelt und datiert. Auf glattem, festen Velin. 60,9 x 50,5 cm (23,9 x 19,8 in), Blattgröße. [AW]. • Expressive Verbindung von Fotografie und Malerei. • Prägnante Arbeit des berühmten österreichischen Künstlers, der in seinem Œuvre mit der Motivik des Verdeckens und Überlagerns spielt. • Arnulf Rainer ist Autodidakt, nach nur wenigen Tagen verlässt er die Wiener Akademie der Bildenden Künste wegen künstlerischer Kontroversen. • 1978 und 1980 vertritt Arnulf Rainer Österreich auf der Biennale in Venedig. Wir danken dem Studio Rainer für die wissenschaftliche Beratung. PROVENIENZ: Privatsammlung Süddeutschland. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 14.24 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONArnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Don't kiss me. 1971. Mixed media over a photograph. Lower left signed, dated and titled. Once again titled and dated on the reverse. On smooth firm wove paper. 60.9 x 50.5 cm (23.9 x 19.8 in), size of sheet. [AW]. • Expressive combination of photography and painting. • A striking work by the famous Austrian artist, who plays with the motifs of concealment and superimposition in his oeuvre. • Arnulf Rainer is an autodidact and left the Vienna Academy of Fine Arts after only a few days due to artistic controversy. • In 1978 and 1980, Arnulf Rainer represented Austria at the Venice Biennale. We are grateful to the Studio Rainer for the kind expert advice. PROVENANCE: Private collection Southern Germany. Called up: December 8, 2023 - ca. 14.24 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

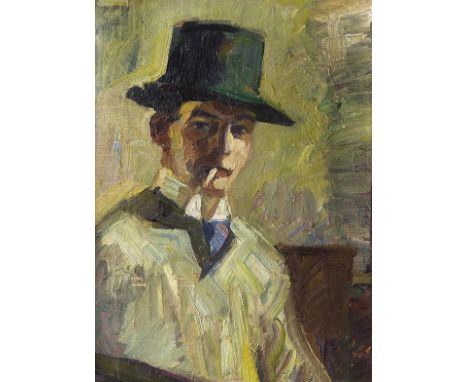

Arnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Ohne Titel (Rembrandt). 1980/81. Mischtechnik über Fotografie. Rechts unten monogrammiert und signiert. Auf glattem Velin. 59 x 46,2 cm (23,2 x 18,1 in), blattgroß. [CH]. • Die 'Rembrandt-Übermalungen' sind den Serien der 'Kunst über Kunst' zuzuordnen, in denen Arnulf Rainer Reproduktionen alter Meister übermalt. • Auf charakteristische Weise verbindet der Künstler Fotografie und Malerei. • Seine malerische Verfremdung zerstört das zugrunde liegende Werk nicht, sondern verändert und erhöht durch den expressiven, kräftig-bunten Farbauftrag die Ausdruckskraft des Bildes. • Rainers Übermalungen gelten bis heute als das zentrale Prinzip seines Schaffens und als kunsthistorisch bedeutender Beitrag zur europäischen Nachkriegskunst. Wir danken dem Studio Rainer für die wissenschaftliche Beratung. PROVENIENZ: Munro Galerie, Hamburg. Privatsammlung Süddeutschland. AUSSTELLUNG: Arnulf Rainer. Rembrandt-Übermalungen 1980/81, Munro Galerie, Hamburg, 18.9.-30.11.1981, Kat.-Nr. 2 (m. ganzs. SW-Abb.). Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 14.50 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONArnulf Rainer 1929 Baden bei Wien - lebt und arbeitet in Wien Ohne Titel (Rembrandt). 1980/81. Mixed media over a photograph. Lower right monogrammed and dated. On smooth wove paper. 59 x 46.2 cm (23.2 x 18.1 in), the full sheet. [CH]. • The 'Rembrandt Overpaintings' are part of the 'Art about Art' series, in which Arnulf Rainer paints over Odd Master reproductions. • The artist combines photography and painting in a characteristic way. • His painterly alienation does not destroy the underlying work, but changes and enhances the picture's expressiveness through the application of the radiant colors. • Rainer's overpaintings are regarded the central principle of his work and a significant contribution to European post-war art. We are grateful to the Studio Rainer for the kind expert advice. PROVENANCE: Munro Galerie, Hamburg. Private collection Southern Germany. EXHIBITION: Arnulf Rainer. Rembrandt-Übermalungen 1980/81, Munro Galerie, Hamburg, September 18 - November 30, 1981, cat. no. 2 (full-page illu. in black and white). Called up: December 8, 2023 - ca. 14.50 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

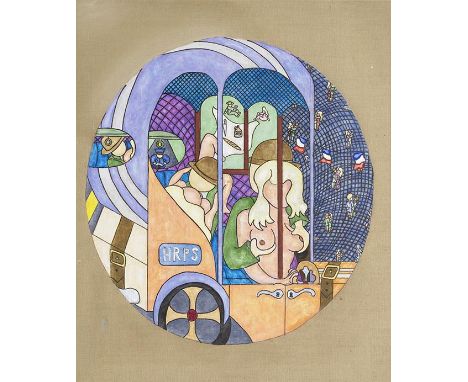

William N. Copley 1919 New York - 1996 Key West/Florida Moving Violation. 1983. Acryl auf Leinwand. In der Darstellung (unten mittig) signiert 'Cply' und datiert. 171 x 141 cm (67,3 x 55,5 in). [CH]. • In dieser wie in vergleichbaren Arbeiten von 1983/84 verbindet Copley die unbemalte, großporige Leinwand mit Motiven einer sonntäglichen Spazierfahrt und bukolisch-idyllischem Picknicken im Grünen – von seiner Zeit in Paris (1951–1962) inspirierte französische Bildelemente sowie erotisch aufgeladene Figurenszenen in seiner charakteristisch bunten, intensiven Farbigkeit. • Die ovale Bildfläche füllt Copley mit mehreren Bilddimensionen und scheinbar parallel verlaufenden Geschichten sowie kleineren eigenständigen Darstellungen innerhalb der Gesamtkomposition. • Erst im Frühjahr diesen Jahres zeigt die Galerie Max Hetzler in der Ausstellung 'William N. Copley. Autoeroticism (Paintings from 1984)' in Paris Arbeiten aus eben dieser Werkserie. • Mit seinem einzigartigen künstlerischen Schaffen erzielt Copley eine Symbiose aus amerikanischer Pop-Art und europäischem Surrealismus und beeinflusst die Nachkriegskunst in den Vereinigten Staaten wie auch in Europa nachhaltig. • Arbeiten des Künstlers aus den 1980er Jahren befinden sich u. a. im Museum of Modern Art in New York, im Museum für moderne Kunst / Mumok in Wien und im Museum Frieder Burda in Baden-Baden. PROVENIENZ: David Nolan Gallery, New York. Galerie Fred Jahn, München (vom Vorgenannten erworben). Galerie Kurt Schäfer, Berlin (auf dem Keilrahmen mit dem Galerieetikett). Privatsammlung Süddeutschland. AUSSTELLUNG: William N. Copley, Phyllis Kind Gallery, New York, 15.10.-19.11.1983 (auf d. Keilrahmen m. d. Galerieetikett). Wohl: CPLY, Phyllis Kind Gallery, Chicago, 6.1.-7.2.1984. 'It's always been the most important image that I've ever had simply because to me, the car is the stationary center of the universe. You're stationary, and the world is moving around you – over you, under you, around you. […] I find I could say more with that image than almost anything I've tried.' William N. Copley, 1983, in: Ausst.-Kat. William N. Copley, Fondazione Prada, Mailand 2016, S. 39. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 15.18 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONWilliam N. Copley 1919 New York - 1996 Key West/Florida Moving Violation. 1983. Acrylic on canvas. Signed 'Cply' and dated in the image (bottom center). 171 x 141 cm (67.3 x 55.5 in). [CH]. • In this work, as in comparable works from 1983/84, Copley combines the unpainted, large-pored canvas with motifs of a Sunday drive and bucolic, idyllic picnics in the countryside - French pictorial elements inspired by his time in Paris (1951-1962) as well as erotically charged figure scenes in his characteristically bright, intense colors. • Copley fills the oval image area with several pictorial dimensions and seemingly parallel stories as well as smaller, independent depictions within the overall composition. • Just this spring, Galerie Max Hetzler showed works from this very series in the exhibition 'William N. Copley. Autoeroticism (Paintings from 1984)' in Paris . • With his unique artistic oeuvre, Copley achieved a symbiosis of American Pop Art and European Surrealism and had a lasting influence on post-war art in the United States and Europe. • Works by the artist from the 1980s can be found in, among others, the Museum of Modern Art in New York, the Museum of Modern Art / Mumok in Vienna and the Museum Frieder Burda in Baden-Baden. PROVENANCE: David Nolan Gallery, New York. Galerie Fred Jahn, Munich (acquired from the above). Galerie Kurt Schäfer, Berlin (gallery label on the stretcher). Private collection Southern Germany. EXHIBITION: William N. Copley, Phyllis Kind Gallery, New York, October 15 - November 19, 1983 (gallery label onthe stretcher). Wohl: CPLY, Phyllis Kind Gallery, Chicago, January 6 - February 7, 1984. 'It's always been the most important image that I've ever had simply because to me, the car is the stationary center of the universe. You're stationary, and the world is moving around you – over you, under you, around you. […] I find I could say more with that image than almost anything I've tried.' William N. Copley, 1983, in: ex. cat. William N. Copley, Fondazione Prada, Milan 2016, p. 39. Called up: December 8, 2023 - ca. 15.18 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

Isa Genzken 1948 Bad Oldesloe - lebt und arbeitet in Köln Weltempfänger 'Goldi'. 1992. Teleskopantenne in Gussbeton. Auf der Unterseite signiert und betitelt sowie schwer lesbar datiert. Ohne Antenne: 18,5 x 12 x 5 cm (7,2 x 4,7 x 1,9 in). Die Gesamtmaße sind variabel, je nachdem, wie weit die Antenne ausgefahren wird. [AR]. • Kompaktes Skulptur-Unikat aus einer der gesuchtesten Werkgruppen der einflussreichen, deutschen Künstlerin. • Durch den Materialmix schafft sie spielerisch neue Sinnzusammenhänge, Sender und Empfänger werden ihrer grundlegenden Funktionen beraubt. • Die Neue Nationalgalerie in Berlin widmete der Künstlerin 2023 eine große Einzelausstellung, unter den Exponaten befanden sich auch Weltempfänger. Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis aufgenommen. Wir danken der Galerie Buchholz, Köln, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Galerie Buchholz, Köln. Privatsammlung Baden-Württemberg. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 15.32 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONIsa Genzken 1948 Bad Oldesloe - lebt und arbeitet in Köln Weltempfänger 'Goldi'. 1992. Retractable antenna in cast concrete. Underside signed, titled and barely legibly dated. Without antena: 18.5 x 12 x 5 cm (7.2 x 4.7 x 1.9 in). Variable total dimensions owing to the retractable antena. [AR]. • Compact, unique sculpture from one of the most sought-after groups of works by the influential German artist. • Through the mix of materials, she playfully creates new contexts of meaning, depriving the sender and receiver of their basic functions. • The Neue Nationalgalerie in Berlin dedicated a major solo exhibition to the artist in 2023, which also included a Weltempfänger. The work will be included in the forthcoming catalogue raisonné. We are grateful to Galerie Buchholz, Cologne, for their kind support in cataloging this lot. PROVENANCE: Galerie Buchholz, Cologne. Private collection Baden-Württemberg. Called up: December 8, 2023 - ca. 15.32 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

Ursula Schultze-Bluhm 1921 Mittenwalde - 1999 Köln La dompteuse. 1995. Öl auf Leinwand. Rechts unten signiert und datiert. Verso auf dem Keilrahmen erneut signiert und datiert sowie betitelt. 140 x 160 cm (55,1 x 62,9 in). [AR]. • Ursulas schaurige Fantasiewelten sind voller Kraft und Selbstbewusstsein. • Furchtlos erscheint die Dompteuse mit ihren wilden Kreaturen und lässt biografische Bezüge erahnen. • Seit der Entstehung 1995 in Privatbesitz. • Ausgestellt in der großen Retrospektive der Künstlerin 2023 im Museum Ludwig in Köln. • Mit ihren vielschichtigen oft mythologischen Arbeiten zählt sie zu den wichtigsten Künstlerinnen ihrer Generation. PROVENIENZ: Galerie Darthea Speyer, Paris (verso m. Etikett). Privatsammlung Baden-Württemberg (vom Vorgenannten erworben). AUSSTELLUNG: Galerie der Stadt Kornwestheim, 1997. Ursula. Das bin ich. Na und?, Museum Ludwig, Köln, 18.3.-23.7.2023, S. 360f. (m. Farbabb.). 'Ich zwinge meine Visionen der Realität auf – ich bin ganz artifiziell.' Ursula Schultze-Bluhm, zit. nach: Stephan Diederich (Hrsg.), Ursula. Das bin ich. Na und?, Köln 2023, S. 11. Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 15.48 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONUrsula Schultze-Bluhm 1921 Mittenwalde - 1999 Köln La dompteuse. 1995. Oil on canvas. Lower right signed and dated. Once more signed and dated as well as titled on the reverse. 140 x 160 cm (55.1 x 62.9 in). [AR]. • Ursula's eerie fantasy worlds are full of power and self-confidence. • The tamer of the wild creatures appears fearless, a biographical references. • Privately owned since its creation in 1995. • Exhibited in the artist's major retrospective at the Museum Ludwig in Cologne in 2023. • With her compley, often mythological works, she is one of the most important artists of her generation. PROVENANCE: Galerie Darthea Speyer, Paris (with the lable on the reverse). Private collection Baden-Württemberg (acquired from the above). EXHIBITION: Galerie der Stadt Kornwestheim, 1997. Ursula. Das bin ich. Na und?, Museum Ludwig, Cologne, March 18 - July 23, 2023, pp. 360f. (color illu.). 'I force my visions onto reality - I am completely artificial.' Ursula Schultze-Bluhm, quoted in: Stephan Diederich (ed.), Ursula. Das bin ich. Na und?', Cologne 2023, p. 11. Called up: December 8, 2023 - ca. 15.48 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

Karin Kneffel 1957 Marl - lebt und arbeitet in Düsseldorf und München Ohne Titel. 2003. Öl auf Leinwand. Verso signiert und datiert. 50 x 60 cm (19,6 x 23,6 in). • Typisch für Kneffel ist die fotorealistische Malweise mit Momenten der Irritation. • In raffinierter optischer Illusion scheint sich die Dogge aus ihrem eigenen Fellmuster herauszubewegen. • Aus der Werkserie zu Beginn der 2000er, in der Hunde in variierenden Posen zum Hauptmotiv erhoben werden. • Von 2008 bis 2022 hält Kneffel eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste in München. • Gemälde der Künstlerin befinden sich in bedeutenden öffentlichen Sammlungen, u. a. der Pinakothek der Moderne, München, dem Museum Frieder Burda, Baden-Baden, und der Olbricht Collection, Berlin. Wir danken Frau Prof. Karin Kneffel für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Galerie Schönewald und Beuse, Krefeld (verso auf dem Keilrahmen mit dem Galerieetikett). Privatsammlung Nordrhein-Westfalen (2004 vom Vorgenannten erworben). Aufrufzeit: 08.12.2023 - ca. 16.10 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONKarin Kneffel 1957 Marl - lebt und arbeitet in Düsseldorf und München Ohne Titel. 2003. Oil on canvas. Signed and dated on the reverse. 50 x 60 cm (19.6 x 23.6 in). • The photorealistic painting style with moments of irritation is typical of Kneffel. • In a sophisticated optical illusion, the mastiff seems to move out of its own fur pattern. • From the series of works made in the early 2000s, in which dogs in varying poses are the main motif. • Kneffel held a professorship at the Academy of Fine Arts in Munich from 2008 to 2022. • Paintings by the artist can be found in important public collections like the Pinakothek der Moderne, Munich, the Museum Frieder Burda, Baden-Baden, and the Olbricht Collection, Berlin. We are grateful to Prof. Karin Kneffel for her kind support in cataloging this lot. PROVENANCE: Galerie Schönewald und Beuse, Krefeld (gallery label on the reverse). Private collection North Rhine-Westphalia (acquired from the above in 2004). Called up: December 8, 2023 - ca. 16.10 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Der Angler am Waldbach. 1844. Öl auf Holz. Rechts unten mit der Signaturparaphe sowie datiert. 29,8 x 25,8 cm (11,7 x 10,1 in). • Besonders konzentriertes Motiv in der Komposition von Landschaft und Figur. • Aus der Phase der Orientierung an den französischen Zeichnern, vor dem Hintergrund Spitzwegs Mitarbeit an den „Fliegenden Blättern“, 1844 erstmals erschienen. • Eines der wenigen von Spitzweg datierten Werke, von besonderer Wichtigkeit im Oeuvre des Künstlers • Charakteristische humoristische Szene mit unnachahmlicher Spitzwegscher Ironie. Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Privatbesitz Schweiz. Privatsammlung Baden-Württemberg. LITERATUR: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, WVZ-Nr. 281 (m. Abb.). Wohl Verkaufsverzeichnis Nr. 44: 'Fischende (2ter gemalter in Frak.. auf Holz) sh. No. 31, 1844 Jänner, Hannover, 36 Thaler, p. ct. retour, 1845, 14. Mai Straßburg, Gulden 90 Rheinische, 1845 Mannheim verkauft für 90 Gulden.' Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, Nachlass Hermann Uhde-Bernays, I.B, Materialsammlung zu Spitzweg, Ordner 'Bilder der Frühzeit' (Abb.). Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg und die französischen Zeichner, Ausst.-Kat. Haus der Kunst München, 1985, S. 137, Nr. 101 (m. Abb.), S. 426. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Der Angler. Dokumentation, Starnberg-München, R.v.u.a.K. 1995, S. 24f., Bayerische Staatsbibliothek München, Inv.-Nr. Ana 656 SW 76. Dieses Motiv des Anglers entsteht in einer Zeit, in der sich Spitzweg intensiv mit der Karikatur und der spitzen Feder der französischen Zeichner beschäftigt. Der Maler, Grafiker und Verleger Kaspar Braun gründet 1844 in München die illustrierte Zeitschrift „Fliegende Blätter“, für die er auch Spitzweg als Mitwirkenden Zeichner gewinnen kann. Vorbild waren die satirischen Pariser Blätter „Charivari“ und „La Caricature“, in denen Größen wie Paul Gavarni, Gustave Doré oder Honoré Daumier ihre treffenden Karikaturen veröffentlichten. Auch die „Fliegenden Blätter“ werden für ihre zielsichere Charakterisierung des deutschen Bürgertums schnell bekannt. Zwischen Gedichten, Erzählungen und Vermischtem tragen vor allem die Illustrationen solcher Blätter zu einer panorama-artigen Typologie der Gesellschaft bei, bei denen besonders das gesetzte Bürgertum ins Zentrum des Spottes rückt. Aus Figuren der „Fliegenden Blätter“ geht schließlich auch der die Zeitspanne der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezeichnende Begriff des „Biedermeier“ hervor. Gekennzeichnet ist diese Zeit der Restauration bis zum Beginn der bürgerlichen Revolution von 1848 von einem Rückzug ins Private, in die kleinen Freuden des Alltags und einer Abkehr von politischen oder gesellschaftlichen Turbulenzen. Der Gestaltung des privaten Lebens und der Freizeit wird dagegen immer größere Aufmerksamkeit zuteil. Einen solchen gutsituierten, wohl aus dem städtischen Raum stammenden Bürger hat es hier in die Waldeinsamkeit verschlagen, wo er sich an einem kleinen Bach zum Angeln niedergelassen hat. Die Kleidung mit Frack und Weste, blütenweißer Halsbinde und hohem schwarzen Zylinderhut scheint nicht gerade zweckdienlich, auch die Nickelbrille weist ihn eher als Gelehrten oder Beamten denn als Naturburschen aus. Seine Unerfahrenheit spricht auch aus der instabilen Lage, in die er sich mit der Wahl des abschüssigen Steins am Ufer des Baches gebracht hat. Mit hochgezogenen Augenbrauen erblickt er seinen Fang am Ende der Leine - vermutlich hätte er sich aufgrund der durchgebogenen Angelrute einen dickeren Fisch erhofft. Ein nächstes Unglück scheint sich zudem abzuzeichnen - wie lange mag der rutschige Stein den Angler noch vor einem Tauchgang bewahren? Solche persönlichen Erlebnisse verschmelzen mit der genrehaften und zugleich karikaturesken Typologie, aus der Spitzweg seine berühmten Sonderlingsgestalten herausformt. Diese haben sich ganz ihrer Passion verschrieben und gehen ihr in schönstem Dilettantismus aber mit nicht unerheblichem Eifer nach – im Grunde so wie Spitzweg seiner Malerei. Auch Spitzweg als Münchner Bürger ist wie der Angler viel in den Bergen und auf dem Land unterwegs, als Maler und ebenso ausgestattet mit Nickelbrille dürfte er selbst durchaus als Sonderling wahrgenommen worden sein. Die Vielfalt der Abwandlungen des Angler-Motivs in unterschiedlichen Techniken lassen darauf schließen, dass Spitzweg schon in den frühen 1830er Jahren das Bildthema aufgenommen hatte und aus dem einsamen Sonntagsfischer eine seiner beliebten Sonderlingsfiguren gemacht hatte. Dieser „Angler“ ist darüber hinaus eines der seltenen Werke mit Datierung, die Spitzweg nur in Ausnahmefällen auf Wunsch von Auftraggebern oder wenn ihm ein Gemälde besonders gelungen schien der Signatur hinzufügte. [KT] Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.30 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.

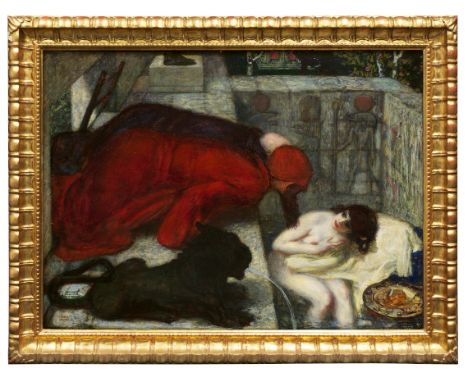

Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Hamlet und der Geist seines Vaters. Um 1870. Öl auf Papier, kaschiert auf Malkarton. Verso mit dem Nachlassstempel sowie verschiedentlich nummeriert und mit Galerieetikett. 29,8 x 37 cm (11,7 x 14,5 in). Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Nachlass des Künstlers. Otto Spitzweg (1843-1921), Neffe des Künstlers (bis 1904). Hugo Helbing, München (1905-1907). Sammlung 'Greber', o. O. (wohl Heinrich Greber, München, seit 1907: Hugo Helbing, laut Annotation im Handexemplar des Auktionskataloges). Wohl Besitz Kohler, Luzern (vor 1965). Gemälde-Galerie Abels, Köln (1977, verso mit Etikett). Privatsammlung Baden-Württemberg. AUSSTELLUNG: Begegnungen mit Moritz von Schwind und Arnold Böcklin und die kleine Landschaft, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie, München, 1985, Kat.-Nr. 138 (m. Abb.). LITERATUR: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, WVZ-Nr. 1288 (m. Abb.). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, München 1960, WVZ-Nr. 1369 (m. Abb.). Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, Nachlass Hermann Uhde-Bernays, I.B, Materialsammlung zu Spitzweg, Ordner ASF 3 (Abb.). Hugo Helbing, München, 20./21.6.1905, Nr. 548 ('Hamlet Szene. Erscheinung des Königs vor den Wächtern', unverkauft, Übernahme von Hugo Helbing). Hugo Helbing, München, 26.6.1907, Nr. 48, m. Abb. (Handexemplar: Bibliothek Kunsthaus Zürich). Galerie Abels, Köln, 1977, S. 2 (m. Abb.). Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.31 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONCarl Spitzweg 1808 München - 1885 München Hamlet und der Geist seines Vaters. Um 1870. Oil on paper, laminated on cardboard. With the estate stamp, several numbers and a gallery label on the reverse. 29.8 x 37 cm (11.7 x 14.5 in). We are grateful to Mr Detlef Rosenberger, who examined the original work, for his kind support in cataloging this lot. PROVENANCE: Artist's estate. Otto Spitzweg (1843-1921), artist's nephew (until 1904). Hugo Helbing, Munich (1905-1907). Collection 'Greber', no place (presumably Heinrich Greber, Munich, since 1907: Hugo Helbing, according to annotations in the working copy of the auction catalog). Presumably Kohler, Lucerne (before 1965). Gemälde-Galerie Abels, Cologne (1977, with the label on the reverse). Private collection Baden-Württemberg. EXHIBITION: Begegnungen mit Moritz von Schwind und Arnold Böcklin und die kleine Landschaft, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Schack-Galerie Munich, 1985, cat. no. 138 (fig.). LITERATURE: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, no. 1288 (fig.). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, Munich 1960, no. 1369 (fig.). German Art Archive Nuremberg, estate of Hermann Uhde-Bernays, I.B, Spitzweg material, file ASF 3 (fig.). Hugo Helbing, Munich, June 20/21, 1905, no. 548 ('Hamlet Szene. Erscheinung des Königs vor den Wächtern'). Hugo Helbing, Munich, June 26, 1907, no. 48, fig. (Working copy: Library of Kunsthaus Zürich). Galerie Abels, Cologne, 1977, p. 2 (fig.). Called up: December 9, 2023 - ca. 13.31 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.

Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Flachlandschaft im Vorgebirge. Um 1870. Öl auf Holz. Links unten mit der Signaturparaphe. Verso mit altem, typografisch nummeriertem Etikett '84'. 12,1 x 32,4 cm (4,7 x 12,7 in). Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. Wir danken Samuel Reller, Kunstmuseum Sankt Gallen, für die Hinweise zur Provenienz. PROVENIENZ: Kunsthandlung Julius Eymer, Wien (bis 1919: Helbing, 21.11.1919). Sammlung Eduard Sturzenegger (1854-1932), St. Gallen (1919 vom Vorgenannten erworben, bis 1926). Schenkung Eduard Sturzenegger, 1926 (Nr. 126, „Sommertag'). Sturzeneggersche Gemäldesammlung, Stadt St. Gallen (1926-1935/36). Ludwigsgalerie, München (in Kommission aus dem Eigentum der Vorgenannten, verkauft zwischen 4.11.1935 und 9.12.1936). Privatsammlung Baden-Württemberg. LITERATUR: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, WVZ-Nr. 1222 (m. Abb.). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, München 1960, WVZ-Nr. 185 (m. Abb.). Hugo Helbing, München, Ölgemälde moderner Meister aus vorwiegend süddeutschem Privatbesitz, Auktion 18.11.1919, verschoben auf 21.11.1919, Nr. 269 (m. Abb. Taf. 15). Versteigerungshaus Weiner, München, 14.12.1983, S. 78, Nr. 221. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Das gestreckte Format. Dokumentation, Starnberg-München, R.f.v.u.a.K. 1996, S. 14f., Bayerische Staatsbibliothek München, Inv.-Nr. Ana 656 SW 113. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Ein Sommertag in Franken, Dokumentation, Starnberg-München, R.f.v.u.a.K. 2000, S. 34f., Bayerische Staatsbibliothek München, Inv.-Nr. Ana 656 SW 155. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.32 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONCarl Spitzweg 1808 München - 1885 München Flachlandschaft im Vorgebirge. Um 1870. Oil on panel. Lower left with the signature paraph. With an old typographically numbered label '84' on the reverse. 12.1 x 32.4 cm (4.7 x 12.7 in). We are grateful to Mr Detlef Rosenberger, who saw the original work, for his kind support in cataloging this lot. We are also grateful to Samuel Reller, Kunstmuseum Sankt Gallen, for his help with the provenenace. PROVENANCE: Art dealer Julius Eymer, Vienna (until 1919: Helbing, November 21, 1919). Eduard Sturzenegger Collection (1854-1932), St. Gallen (acquired from the above in 1919, until 1926). Donation Eduard Sturzenegger, 1926 (no. 126, 'Sommertag'). Sturzeneggersche Gemäldesammlung, Stadt St. Gallen (1926-1935/36). Ludwigsgalerie, München (on consigment from the above, sold between November 4, 1935 and December 9, 1936). Private collection Baden-Württemberg. LITERATURE: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, no. 1222 (fig.). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, Munich 1960, no. 185 (fig.). Hugo Helbing, Munich, Ölgemälde moderner Meister aus vorwiegend süddeutschem Privatbesitz, auction on November 18, 1919, postponed to November 21, 1919, no. 269 (fig. plate 15). Versteigerungshaus Weiner, Munich, December 14, 1983, p. 78, no. 221. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Das gestreckte Format. Dokumentation, Starnberg-München, R.f.v.u.a.K. 1996, pp. 14f., Bavarian State Library Munich, inv. no. Ana 656 SW 113. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Ein Sommertag in Franken, Dokumentation, Starnberg-München, R.f.v.u.a.K. 2000, pp. 34f., Bavarian State Library Munich, inv. no. Ana 656 SW 155. Called up: December 9, 2023 - ca. 13.32 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.

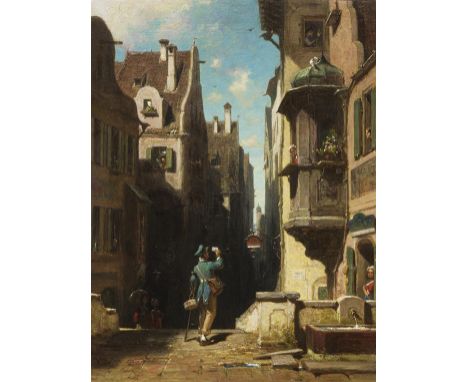

Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Der Postbote. Um 1860. Öl auf Holz. Links unten mit der Signaturparaphe. 27,2 x 20,8 cm (10,7 x 8,1 in). • Romantisches Motiv: Briefe und heimliche Botschaften sind von zentraler Bedeutung in Spitzwegs Œuvre, selbst unaufhörlicher Briefeschreiber und Postreisender • Inszenatorisch raffinierte, erzählerische Komposition durch die malerischen und bedeutungsvollen Details • Spitzwegs Bildwelten zeigen seine Meisterschaft in Architekturdarstellung und Raumwirkung • Besondere Version aus der Reihe der Postboten mit Ausblick in Spitzwegs geliebtes Himmelblau. Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Privatsammlung (seit 1926 in Familienbesitz). Privatsammlung Baden-Württemberg. LITERATUR: Sotheby's, London, 19th Century European Paintings, including German, Austrian and Central European Paintings, and The Scandinavian Sale, 31.6.2006, Los 31 (m. Abb.). Im Skizzenbuch von 1858 formuliert Spitzweg gedanklich die Bilderzählung, die er anschließend in unterschiedlichen Versionen ausführt: „Einfahrt eines Postwagens in ein kleines Städtchen … lauter Mädels die nur aus den Fenstern schauen oder anders …“ (zit. n. Wichmann 2002, S. 269). Von der Figur des Postbotens, mit Paket unterm Arm und dem Brief in der erhobenen Hand skizziert er in großer Detailfreude und bereits im Hinblick auf die Verwendung in Gemälden als Rückenansicht, vor der man sich die Szene mit den erwartungsfrohen Empfängerinnen bereits vorstellen kann. Nach einem Vermerk in einem um 1860 geschriebenen Brief bereitet er von diesem Thema auch mehrere Skizzen vor. Die Szene arrangiert er in unterschiedlichen Variationen mit den wesentlichen Elementen: im Vordergrund der junge Bote in der blau leuchtenden modischen Uniform, der den Brief zur Übergabe bereit hält. Die Mädchen und Damen stehen bereits an den Fenstern und Türen, neugierig und voller Vorfreude erhofft sich die ein oder andere vielleicht einen neuen Sommerhut, den das runde, an eine Hutschachtel erinnernde Paket verheißt, oder einen Gruß aus der Hand des Geliebten. Welche mag wohl die Auserwählte des Postboten sein, der die Aufmerksamkeit sicherlich auch zu genießen weiß? Die Hutschachtel könnte dabei an die beiden sich von links der Treppe annähernden feinen Damen gehen, der Liebesbrief vermutlich an die junge Frau in dem mit Rosen und Turteltäubchen versehenen Erker. Nicht ohne Ironie verpasst Spitzweg in dieser Version dem Postboten eine Krücke, vielleicht auf eine frühere Kriegsverwundung hinweisend, oder als Seitenhieb auf die Langsamkeit der Postzustellung. Wie auf einer Bühne arrangiert Spitzweg die Szene in dem kleinen Städtchen. Auch hier ist der zentrale Ort des Geschehens ein kleiner Platz mit Brunnen, von dem aus der Blick in die enge Gasse in die Tiefe führt, dahinter hellblau leuchtenden der typisch Spitzweg’sche Sommerhimmel. Den kleinen Bildraum verschachtelt Spitzweg kunstvoll mit den in- und aneinandergebauten Häusern. Die Landflucht hatte zu Anfang des 19. Jahrhunderts die Menschen in die Städte gebracht und so wohnen sie nun wohlgeschichtet übereinander mit engen Türen, aufgestockten Fenstern, Balustraden und Erkern eng beisammen. Fenster-Ein- und Ausblicke bereichern das alltägliche enge Miteinander, auch Spitzweg beobachtet aus dem Fenster seiner Münchner Wohnung hinaus das reiche Unterhaltungsrepertoire. Der in den Sommermonaten dauerhaft auf Reisen umherschweifende Spitzweg führt zeichnerisch Buch über seine Entdeckungen und zeichnet im süddeutschen und Tiroler-Raum in Memmingen, Bad Tölz, Augsburg, Innsbruck und Bozen. Oftmals positioniert er sich dabei auf dem Marktplatz, dem Zentrum der Städtchen vor Kirche oder Rathaus, auf dem die Bewohner zusammentreffen. Das Gewirr der Fassaden, Giebel, Treppen und Fenster einer über Jahrhunderte einigermaßen willkürlich und ungeplant zusammengewachsenen Architektur scheint ihn dabei künstlerisch besonders zu interessieren. In den Architekturen seiner Werke verschmelzen ebenso die verschiedensten Stile und Epochen, mittelalterliche niedrige Häuschen, aus denen Schornsteine, Dachgauben und Torbogen wachsen, ducken sich neben wuchtigen barocken Türmen und geschwungenen Giebeln. Hieraus ergeben sich helle und dunkle Winkel, Schattenwürfe und hell erleuchtete Partien, die den Gebäuden ihre Lebendigkeit verleihen. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.34 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.

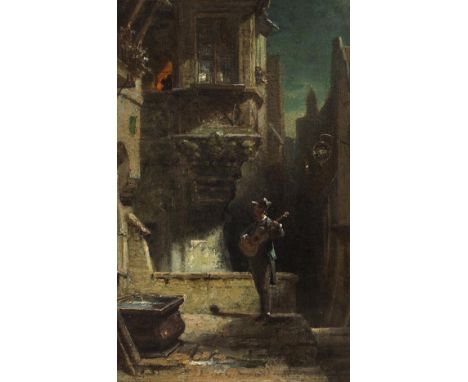

Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Das Ständchen. Um 1875. Öl auf Holz. Verso mit dem handschriftlichen Besitzervermerk 'G G Elberfeld'. 20,5 x 13 cm (8 x 5,1 in). • Ikonisches musikalisches Motiv für die Malerei der Romantik und des Biedermeier • Spitzweg ist inspiriert von Theater und Oper, der Beginn des 'Barbier von Sevilla' von Rossini regt seine malerische Fantasie zu einer Reihe von nächtlichen Ständchen an • Besonders atmosphärische, in der Lichtregie dramaturgisch raffinierte Version des Ständchens. Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Privatsammlung Hamburg (bis 1904: Lepke). Eduard Schulte, Berlin (wohl vom Vorgenannten erworben). Galerie Heinemann München (1904 vom Vorgenannten erworben). Kommerzienrat Carl August Jung (1842-1911), Elberfeld (1905 vom Vorgenannten erworben). Privatsammlung Baden-Württemberg. AUSSTELLUNG: Deutsche Jahrhundertausstellung, Nationalgalerie Berlin, 1906, Nr. 1697 (m. Abb. Bd. 2, S. 528). Gedächtnis-Ausstellung, Kunstverein München, Juni 1908, Nr. 58. LITERATUR: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, WVZ-Nr. 1555 (m. Abb.). Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, München 1960, WVZ-Nr. 1072 (m. Abb.). Rudolf Lepke's Kunst-Auctions-Haus, Berlin, Auktion 13.12.1904, Los 126 (m. Abb. Taf. 2: 'Altertümliche Straße bei Mondbeleuchtung'). Hyazinth Holland, Karl Spitzweg, München 1916, S. 22, Nr. 28 (m. Abb.). Max von Boehn, Carl Spitzweg, 4. Aufl., Bielefeld/Leipzig 1937, S. 26 (m. Abb.). Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Ständchen-, Serenaden- und Straßensänger-Bilder. Ein Beitrag zum musikalischen Spitzweg, Starnberg-München 1975, Nr. 24 (m. Abb. 24). Sotheby's München, Auktion 18.5.1988, Los 31 (m. Abb.). ARCHIVALIEN: Galerie Heinemann, München, Kartei verkaufte Bilder, Heinemann-Nr. 7384 (Manuskript, Galerienachlass Heinemann - Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, Kartei Dokument-ID: 10637, über https://heinemann.gnm.de/). Galerie Heinemann, München, Käuferkartei „Jung“ (Manuskript, Galerienachlass Heinemann - Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, Kartei Dokument-ID: 16970, über https://heinemann.gnm.de/). Galerie Heinemann, München, Lagerbuch gehandelte Werke (Manuskript, Galerienachlass Heinemann - Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, LB-04-21, Blatt: 19, Dokument-ID: 20892, über https://heinemann.gnm.de/). Nachlass Hermann Uhde-Bernays, Deutsches Kunstarchiv Nürnberg, IB, Materialsammlung zu Spitzweg, ASF1 Fotokartei, Abb. mit handschriftlichem Vermerk: „Elberfeld (Kom. R. C. A Jung)“. Mit seinem herausragenden erzählerischen Vermögen gelingt es Spitzweg, mit den Erwartungen der Betrachtenden zu spielen. So auch in unserem Ständchen: In der verwinkelten Heimlichtuerei der verschatteten und vom Mondschein spärlich beleuchteten Architektur, verstellt von Mauern und Erkern, hat sich der verliebte Musikant, ein junger Student vielleicht, auf den Dorfplatz mit dem leise plätscherndem Brunnen gestellt. Dort angekommen muss er feststellen, dass ihm wohl bereits ein anderer Verehrer bei seiner Angebeteten zuvorgekommen ist, wie schemenhaft in dem erleuchteten Fenster zu erkennen. Die Betrachtenden sehen dem Dupierten dabei zu, wie er seine eigene Enttäuschung verarbeiten muss. Mit Humor gelingt es jedoch, diese Desillusionierung zwischen Ideal und Wirklichkeit der schwärmerischen Gestalten der Romantik und des Biedermeier im Leben zu ertragen und ihr sogar noch etwas positives abzugewinnen. Schon früh taucht das Motiv des verliebten Musikanten in Form des Dachgeigers im Werk Spitzwegs auf, zunächst noch mit Ähnlichkeiten zur Physiognomie des Künstlers selbst, und beschäftigt ihn bis in die 1870er Jahre mit zahlreichen fantasievollen Abwandlungen und Zuspitzungen. 1848 notiert er in sein Tagebuch die Beobachtung einer solchen Szene: “nächtlicher Geiger gesehen – wie einst! – Lange Schatten – Lichtpunkte auf der Mauer“ (Wichmann 2002, S. 180). Zeitweise wohnt Spitzweg selbst über den Dächern Münchens und mag vielleicht einiger solcher musikalischen Annäherungsversuche miterlebt haben. Darüber hinaus treffen diese auf das Interesse Spitzwegs an Musik und Theater. Eine bekannteste Abwandlung des Motivs ist die Version des 'Spanischen Ständchens' von 1856 (Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Sammlung Schack, München), in dem Spitzweg wohl die Anfangsszene der Oper 'Der Barbier von Sevilla' wiedergibt - dort erscheint der Graf Almaviva mit einer Gruppe Musikanten unter dem Balkon seiner Angebeteten Rosina. Der von Theater und Oper und ihren Szenen beeindruckte Spitzweg macht sich in seinen Gemälden deren inszenatorische und dramatische Prinzipien zu eigen. Spitzwegs angeheiratete Neffen sind Mitglieder und bedeutende Solisten der bayerischen Hofkapelle, geleitet von seinem Onkel Joseph Moralt, die im Orchester bei einer Aufführung genau dieser Oper mitwirken. Das Ständchen darf als ein beliebtes und persönliches Motiv Spitzwegs gelten, das hier in den für seine Nachtstücke so charakteristischen silbrigen Blautönen mondbeschienener Städtchen unter dem Sternenhimmel wiedergegeben wird. [KT] Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.35 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.

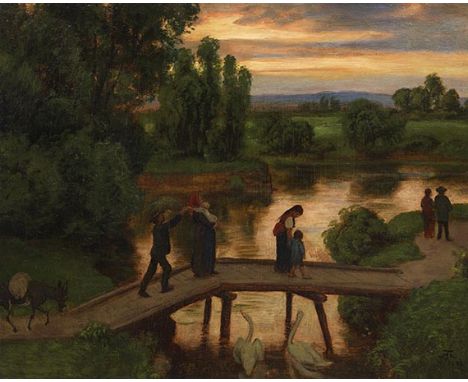

Carl Spitzweg 1808 München - 1885 München Institutsspaziergang. Um 1866-1870. Öl auf Leinwand. Links unten mit der Signaturparaphe. Verso auf der Leinwand mit schwer leserlichem Stempel, evtl. Malereibedarf. Verso auf dem Keilrahmen nummeriert, mit Etikett mit Besitzervermerk und nummeriertem Etikett. 32,3 x 53,5 cm (12,7 x 21 in). • Eine zweite Version des Motivs befindet sich in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek München • Auf einzigartige Weise zeigen sich hier Spitzwegs kompositorische Qualitäten in der Kombination von atmosphärischer Landschafts- mit anekdotischer Figurendarstellung • Eine der erzählerisch gelungensten und variationsreichsten Szenen in weitem Landschaftspanorama • Zauberhafter, sommerlicher Farbklang in den für Spitzwegs Landschaften so besonderen hellen, warmen Gelb- und Blautönen. Wir danken Herrn Detlef Rosenberger, der das Werk im Original begutachtet hat, für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Privatbesitz, Darmstadt (seit 1934). Privatsammlung Baden-Württemberg. LITERATUR: Günther Roennefahrt, Carl Spitzweg. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde, Ölstudien und Aquarelle, München 1960, WVZ-Nr. 955 (mit leicht abweichenden Maßangaben). Vgl. Carl Spitzweg, Handschriftl. Verkaufsverzeichnis, in: Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Kunst, Kosten und Konflikte, S. 341f., Nr. 396: '4 Landschaft Kloster Institutsfräul. / spazierend Carton 80 17 Juni verkauft an H.L.Schmederer in der AU Bräuereibesitzer erhalten d. 19 Juni 1880' Hermann Uhde-Bernays, Des Meisters Leben und Werk, 10. Auflage, München 1935, Nr. 122 (m. Abb.). Vgl. Siegfried Wichmann, Carl Spitzweg. Verzeichnis der Werke. Gemälde und Aquarelle, Stuttgart 2002, WVZ-Nr. 1169, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek, München. Meisterhaft gelingt es Spitzweg in seinen Werken, verschiedene Gattungen wie hier die Landschaft und das belebte genrehafte Vielfigurenbild zu vereinen. Vor einer bis in die Tiefe detailliert wiedergegebenen Szenerie erwandert sich eine kleine Gruppe Klosterschülerinnen unter der Aufsicht besorgter Schwestern die sommerliche Landschaft. Ausgestattet mit Sonnenschirmchen, Sonnenhüten und kleinen Proviantkörbchen ist so trotz der züchtigen dunklen Schulumhänge eine beschwingte Stimmung zu verspüren. Die links und rechts vom Wegesrand verteilten Figurengrüppchen lassen erraten, wie schwer es sein mag, die neugierigen und aufgeweckten Mädchen buchstäblich und im metaphorischen Sinne auf dem rechten Weg zu halten. Linkerhand hält eine Bauernfamilie unter einem schattigen Gebüsch Rast, die gelb leuchtenden Blumen laden zum Pflücken ein. Auf der rechten Seite ist ein Liebespaar mit Husar und Mädchen auf dem Weg zu einem lauschigen Bänkchen, um sich dort für ein Schäferstündchen niederzulassen. Müßiggang und Liebesabenteuer werden jedoch kaum auf dem Unterrichtsplan der Nonnen stehen. Die Landschaftsmalerei prägt die Anfänge Spitzwegs, mit seinem Malerfreund Eduard Schleich führen ihn etliche Wanderungen in die bayerischen Alpen. Zeit seines Lebens beschäftigt sich Spitzweg mit der Natur und den unterschiedlichen Landstrichen, die er in den Sommermonaten zu Fuß oder mit der Postkutsche erschließt. Mit der Zeit finden Figuren in seine Landschaftsansichten hinein, die Szenerie im vorliegenden Bild nimmt eine Ansicht von Dinkelsbühl in Franken als Kulisse (Wichmann-Nr. 1168). Es sind dabei oft dem akademischen Kanon nicht entsprechende Landschaftsmotive, die Spitzwegs Interesse wecken, sondern selbst auf Reisen eingefangene regionale Eindrücke. Sie bezeugen die Kenntnis der Gemälde der vorimpressionistischen Schule von Barbizon und ihrer „paysage intime“, die Spitzweg auf seiner Parisreise 1851 kennengelernt haben dürfte. Besonders die Lebendigkeit und Ungekünsteltheit seiner Landschaften fasziniert nicht zuletzt durch die Wiedergabe von Licht und Schatten, Wetter und Atmosphäre der zumeist im Sommer entstandenen Motive. Die Weite des Raums kommt auf dem für ihn so typischen langgezogenen Format zur Geltung, das er geschickt von den Figuren im Vordergrund bis in den Himmel mit den hoch fliegenden kleinen Schwalben harmonisch mit Leben füllt. Aufrufzeit: 09.12.2023 - ca. 13.36 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.