Postkarte. Baden - Baden 1925. Schwarzweiß - Fotopostkarte mit einer Aufnahme von den Teilnehmern am Turnier in Baden - Baden 1925, aus dem Fotoatelier Bayer um 1925. Größe 13,7 x 8,5 cm. (81)* Das Postkarte zeigt die in zwei Reihen platzierten Turnierteilnehmer in einem Saal: Stehend: Mieses, Rubinstein, Carls, Rabinowitsch, Aljechin, Rosselli del Turco, Té Kolsté, Bogoljubow, Réti, Treybal, Torre, Nimzowitsch, Marshall, Tartakower, Spielmann. Sitzend: Yates, Thomas, Tarrasch, Metger, Grünfeld, Colle, Sämisch. Zustand: Das Foto ist etwas verblichen und hat geringe Gebrauchsspuren. Rückseitig mit handschriftlicher Notiz.

9954 Preisdatenbank Los(e) gefunden, die Ihrer Suche entsprechen

9954 Lose gefunden, die zu Ihrer Suche passen. Abonnieren Sie die Preisdatenbank, um sofortigen Zugriff auf alle Dienstleistungen der Preisdatenbank zu haben.

Preisdatenbank abonnieren- Liste

- Galerie

-

9954 Los(e)/Seite

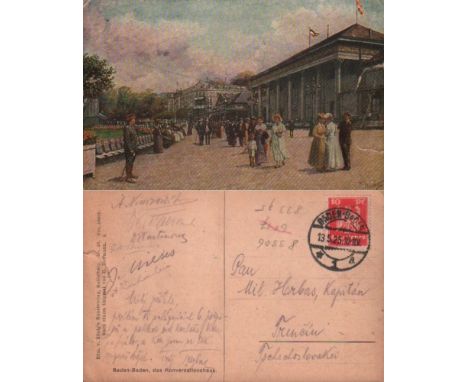

Baden – Baden 1925. Postalisch gelaufene, farbige Postkarte mit 6 eigenhändigen Unterschriften von einigen Teilnehmern am Turnier in Baden – Baden 1925 sowie eigenhändig geschriebenem Text mit Unterschrift von Karel Treybal auf der Rückseite. Größe 14,2 x 9 cm. (81)* Auf der Rückseite mit 6 eigenhändigen Unterschriften von einigen teilnehmenden Schachmeistern am Turnier in Baden – Baden 1925: von Jacques Mieses (1865 – 1954), Aaron Nimzowitsch (1886 – 1935), Akiba Rubinstein (1880 – 1961), Siegbert Tarrasch (1862 – 1934), Savielly Tartakower (1887 – 1956), George Alan Thomas (1881 – 1972) und darunter kurzer eigenhändig geschriebener Text in tschechischer Sprache und Unterschrift vom tschechischen Schachmeister Karel Treybal (1885 – 1941) an Milos Hrbas. Die Vorderseite zeigt eine Reproduktion mit einer Ansicht vom Kurhaus in Baden – Baden mit dem davorliegenden Platz nach einem Original von H. Hoffmann. Karte aus dem Kunstverlag Edm. v. König, Heidelberg. Zustand: Die Karte ist gebräunt, hat Gebrauchsspuren und am linken Rand zwei Einrisse und Knickspur. Seltenes schachhistorisches Sammlerstück.

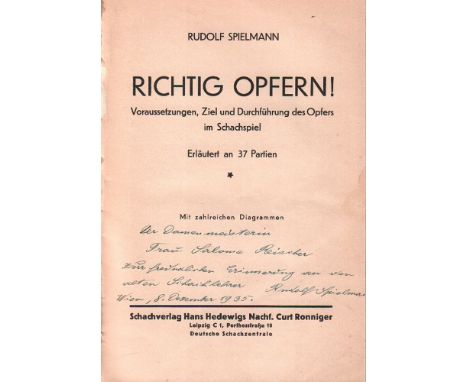

Spielmann, R. Richtig opfern! Voraussetzungen, Ziel und Durchführung des Opfers im Schachspiel. Erläutert an 37 Partien. Leipzig, Ronniger, (1935). 8°. Mit Diagrammen. 96 Seiten. Orig. geheftet. (77)* Linde - N. 1627. Mit eigenhändiger Widmung von Rudolf Spielmann auf Titel: “Der Damenmeisterin Frau Salome Reischer zur freundlichen Erinnerung an den alten Schachlehrer Rudolf Spielma(nn) Wien, 8. Dezember 1935.“ (Die letzten zwei Buchstaben der Unterschrift fehlen.) Der österreichische Schachmeister Rudolf Spielmann (1883 - 1942) nahm an vielen internationalen Turnieren teil und siegte u. a. in Baden bei Wien 1914, in Semmering 1926. Er war ein ausgezeichneter Angriffs- und Kombinationsspieler. 1939 gelang ihm die Flucht nach Schweden. Salome Reischer (1899 – 1980) nahm an zwei Damen – Schachweltmeisterschaften teil und war österreichische Damenmeisterin. Zustand: Druck auf etwas getöntem Papier. Umschlag verblichen. Rücken mit schwarzem Leinenstreifen erneuert.

Kanneliertes Potpourri mit Bildnis König Friedrich Wilhelms II. KPM Berlin, um 1785 In reliefierten, radiert vergoldeten Kranzmedaillons en grisaille gemaltes Brustbildnis Friedrich Wilhelms II. im Profil nach links mit dem Bruststern des Schwarzen Adlerordens, rückseitig Waffentrophäe. Reliefierte, vergoldete Dekorfriese. Goldränderungen. Auf dem Deckel ein plastischer Adler, vergoldet, radiert. H. 31 cm (Adler rest.). Das Modell um 1779. Blaue Szeptermarke. Provenienz: Markgraf Karl Friedrich von Baden-Durlach, Residenzschloss Karlsruhe, Wohnung des Markgrafen, Serenissimi gelbes Wohnzimmer (1787 Inventar R. 96: "Eine eiförmige weißgerippte Porzellan-Vase aus Berliner Porzellan mit dem Bildnis des Königs Friedrich Wilhelm von Preußen"); Inventar Koelitz von 1883, Nr. 4942. Versteigert: Sotheby's, Die Sammlung der Markgrafen und Großherzöge von Baden, Baden-Baden, 5.-21. Oktober 1995, Los 4985. (60323)

Ansichtenkrug2. H. 19. Jh. Farbloses, teils rot gebeiztes Glas, Messing. H 12 cm. Konischer Krug mit Kerb- und Linsenschliff sowie sieben Rechteckkartuschen mit fein gravierten Ansichten von Eberstein, Kloster Liechtenthal und Baden-Baden, messingmontierter Scharnierdeckel View jug2nd h. 19th c. Colorless glass, partly stained red, brass. H 12 cm. Conical jug with notch and lens cut and seven rectangular cartouches with finely engraved views of Eberstein, Liechtenthal Monastery and Baden-Baden, brass mounted hinged lid *This is an automatically generated translation from German by deepl.com and only to be seen as an aid - not a legally binding declaration of lot properties. Please note that we can only guarantee for the correctness of description and condition as provided by the German description.

Yatagan mit Scheide. Stahl, Holz, Silber und rote Kordel. Osmanisches Reich. 19. Jh.Klinge aus Stahl, beidseitig schmale Hohlbahn, Griff, wahrscheinlich über Holzkern mit getriebenem Silber verkleidet, ebenso die Manschette, dekoriert mit Blüten und Ranken. Die Scheide aus Holz, mit Silber verkleidet, dekoriert mit getriebenen Ranken und kleinen Blüten, Ornamentbändern, die Spitze in Form eines geschuppten Fabeltieres mit geöffnetem Maul. Zwischenteil mit roter Kordel umwickelt.L 62,8 cmProvenienzAus einem niederrheinischen Nachlass, erworben im Sommer 1976Privatsammlung, Baden-Württemberg

Dolch (piha-kaetta) in Scheide. Stahl, Messing, Silber, Elfenbein. Sri Lanka. 17./18. Jh.Kräftig gebogene Klinge mit breitem Rücken, ein Teil der oberen Klinge und der Hohlbahn entlang des Rückens mit getriebenem Silber verkleidet. An der Klingenwurzel eine Manschette aus teilweise in Silber eingelegtem Messing. Der Griff aus Elfenbein in Form eines abstrahierten Vogelkopfes, fein beschnitzt, mit Knaufkappe und Nietkappen aus getriebenem und graviertem Silber. Die Scheide aus leichtem Holz mit großem Mundblech aus Silberfolie mit Silberfiligran. Silberfolie etwas besch.L 40 cmProvenienzAus einem niederrheinischen Nachlass, erworben am 24.1.1971Privatsammlung Baden-WürttembergDieses Objekt wurde unter Verwendung von Materialien hergestellt, für die beim Export in Ländern außerhalb der EU eine Genehmigung nach CITES erforderlich ist. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird.

Schmuckschwert (kasthane) mit Scheide. Silber. Sri Lanka. 19. Jh.Einschneidige Klinge aus Stahl, der obere Teil mit Silberblech verkleidet und mit Blütenranken in Treibarbeit. Der Griff aus Silber in Form eines sechseckigen Schaftes, der in einem Löwen (simha)-Kopf endet, dieser mit großen vergoldeten Augen mit Pupille aus Rubin und mit geöffnetem Maul, Spitze des Haarschopfes abgebr., die Parierstange und der Griffbügel enden in flammenspeienden yali-Köpfen. Die kleinere Parierstange ist nach unten gebogen und endet ebenfalls in yali-Köpfen, Die flache Scheide dekoriert mit feingliedrigen Ranken und großen Blüten auf gepunztem Grund. Das Ortband wahrscheinlich alt-ergänzt.Das kasthane genannte, reich dekorierte Schwert diente den ceylonesischen Adeligen des Königreichs Kandy als Schmuck und wurde nicht im Kampf verwendet. Diese Zeremonialschwerter wurden ab dem 17. Jahrhundert bis in das 19. Jahrhundert gefertigt und waren Bestandteil der Uniform jener Adeliger, die an königlichen Audienzen und Empfängen der holländischen VOC-Verwaltung teilnahmen. Sie dienten auch als diplomatische Geschenke an die Besucher aus Europa, wodurch viele kasthane bereits im 17. Jahrhundert ihren Weg nach Europa fanden.L 66,5 cmProvenienzAus einem niederrheinischen NachlassPrivatsammlung, Baden-Württemberg

Kris. Malaysia, Malakka. 19. Jh.Gerade Klinge aus Stahl mit Längs-pamor. Griff aus Holz in Form eines Eisvogels mit geschwungener Nase, der Körper beschnitzt mit Blüten und Ranken. Selut und mendak aus reliefiertem Messing. Wrongka aus geflammtem Holz. Die Scheide aus einem anderen Holz.L 49 cmProvenienzAus einem niederrheinischen Nachlass, erworben am 24.1.1971Privatsammlung, Baden-Württemberg

Kris. Indonesien, Madura. 19. Jh.Klinge aus Stahl mit pamor und sechs luk, ganja, gandik und wadidang geschnitten. Griff aus Elfenbein, tief beschnitzt mit Unterschneidungen (kleine Fehlstellen), Blumen-Typ. Metall-mendak mit Granulation. Wrongka aus pelet-Holz vom Typ gayaman. Holzscheide mit drei Messingblechverkleidungen.L 55 cmProvenienzAus einem niederrheinischen Nachlass, erworben im Sommer 1976Privatsammlung, Baden-WürttembergDieses Objekt wurde unter Verwendung von Materialien hergestellt, für die beim Export in Ländern außerhalb der EU eine Genehmigung nach CITES erforderlich ist. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird.

Kris. Indonesien, Madura. 19. Jh.Klinge aus Stahl mit pamor und 13 luk, ganja, gandik und wadidang geschnitten. Griff aus Hirschhorn, beschnitzt mit Unterschneidungen, auf der Vorderseite ein Vogel, Blumen-Typ. Metall-selut mit geschliffenen Steinen sowie Metalldrähten und zusammengesetztes mendak mit Granulation. Wrongka aus pelet-Holz vom Typ gayaman. Die Holzscheide aus pelet-Holz.L 54,8 cmProvenienzAus einem niederrheinischen NachlassPrivatsammlung, Baden-Württemberg

Kris. Indonesien, Ost-Java/Madura. 19. Jh.Klinge aus Stahl mit pamor und acht luk. Griff aus gefärbtem Elfenbein, Blumen-Typ, beschnitzt und teilweise unterschnitten mit floralen und vegetabilen Motiven. Mendak aus Messing, besetzt mit roten Glassteinen und Drähten. Wrongka aus Holz vom Typ ladrang. Die Scheide gefasst in rot lackiertem Silberblech und schwarzem Samt.L 46,7 cmProvenienzAus einem niederrheinischen NachlassPrivatsammlung, Baden-WürttembergDieses Objekt wurde unter Verwendung von Materialien hergestellt, für die beim Export in Ländern außerhalb der EU eine Genehmigung nach CITES erforderlich ist. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird.

Kris. Indonesien, Bali. 19. Jh.Klinge aus Stahl mit Pamor und sieben luk. Der Griff belegt mit Goldblech und mugeligen Steinen vom Typ Baju mit Blume, mendak mit Granulation und mit Steinen besetzt. Wrongka aus Elfenbein vom Typ bebancihan. Die Scheide aus Holz, beidseitig verkleidet mit getriebenem und graviertem Silberblech.L 65,5 cmProvenienzAus einem niederrheinischen Nachlass, erworben im Sommer 1976Privatsammlung, Baden-WürttembergDieses Objekt wurde unter Verwendung von Materialien hergestellt, für die beim Export in Ländern außerhalb der EU eine Genehmigung nach CITES erforderlich ist. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Genehmigung im Regelfall nicht erteilt wird.

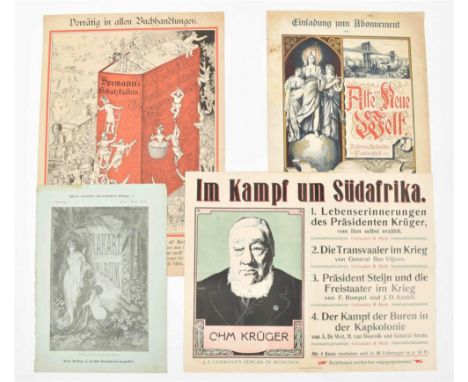

(...) Preis eleg. geb. 5 Mark." Stuttgart, Hoffmann for Wilhelm Spemann in Berlin, n.d. (ca. 1890). Lithogr. poster printed in red and black w. large ills. by Lothar Meggendorfer (1847-1925). 60.5 x 42.5 cm. Folded, a few tears and some marginal creases. Good copy of a very rare poster. (2) "Einladung zum Abonnement auf: Alte und Neue Welt. Illustriertes Katholisches Familienblatt. (...) 24ster Jahrgang. Jährlich 12 Hefte à 76 Seiten 4o reich illustr. à 50 Pfg. = 60 Cents." Einsiedeln/ Baden, Benzinger & Co., n.d. (1867). Col. lithogr. poster. 59 x 37 cm. Sl. folded, a few tears, some stains and other sm. defects. Very rare. -and 2 others, incl. a poster advertising Im Kampf um Südafrika (Munich, J.F. Lehmann, n.d. (1902)). (total 4)

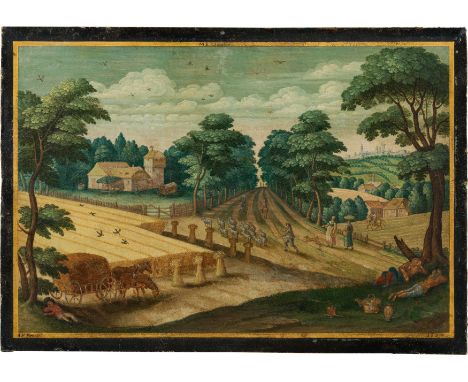

Friedrich Brentel Kornernte (Allegorie des Sommers)1637Öl auf Holz; gerahmt15 x 21,5 cmSigniert links unten: (I.) F. BrentelDatiert rechts unten: 1637.Bezeichnet oben mittig (tls. unleserlich): MERIDIES (der Mittag)Privatbesitz, WienAnfangs als Radierer tätig, wandte sich Friedrich Brentel von der Druckgraphik ab – und der Miniaturmalerei zu. Brentel avancierte zu einem äußerst produktiven und anerkannten Straßburger Meister.Als Hauptwerk Brentels kann das Gebetbuch "Officium Beatae Mariae Virginis" (Nationalbibliothek, Paris) des Markgrafen Wilhelm von Baden-Baden (1593-1677) gelten. Neben dem Bildnis des Auftraggebers und biblischen Darstellungen enthält die 1647 ausgeführte Handschrift eine Reihe kleinformatiger Malereien: "Die Miniaturen der Kalenderblätter darin haben das elsässische Landleben des 17. Jahrhunderts zum Gegenstand. Man dürfte keine getreueren Darstellungen der bäuerlichen Beschäftigungen finden als die Schafschur (Juni), die Ernte (August), die Weinlese (Oktober), das Schweineschlachten (Dezember)" (Thieme/Becker (Hg.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig 1992, Bd. III, S. 584).Heute sind zumeist seine Gouachen auf Pergament biblischer und mythologischer Thematik erhalten. In einem Straßburger Inventarkatalog (Sammlung Künast, 1668) wird jedoch auch ein Ölgemälde Brentels, "Die Jünger Emmaus" darstellend, erwähnt (s. Thieme-Becker opt. cit.).

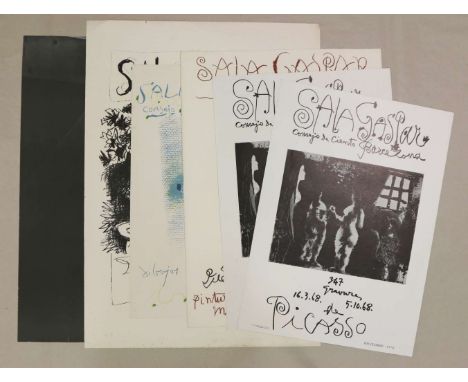

6 PLAKATE Picasso: Sala Gaspar April 1961, Farblithographie, 70 x 50 cm; Sala Gaspar März 1968, Farblithographie, 76 x 57 cm; 2x Sala Gaspar 1968, Serie 347, 70 x 50 cm; Sala Gaspar, April 1961, Lithographie, 7.3.61, 90 x 65 cm; Staatl. Kunsthalle Baden-Baden, P.P., Malerei und Zeichnung seit 1944, 1968, 84 x 59 cm; Alters- und Gebrauchsspuren, partiell stockfleckig, min. marginale Einrisse, marginal knittrig.

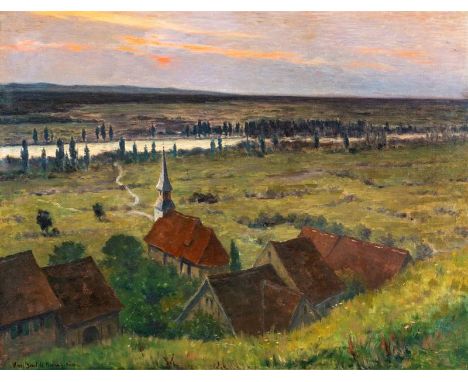

Bartels, Karl1867 Bielefeld - 1944 Hogschür. Idyllischer Weiler nahe einem pappelbestandenen Flussufer im Abendrot. Öl auf Leinwand. Unten links signiert und bezeichnet «Bernau. Baden.». Größe ca. 76,5 x 100 cm, Rahmen ca. 85 x 108 cm. Leinwand minimal beschädigt, teils altrestauriert. Provenienz: Kaupp, Sulzburg, Auktion A 039, 01.12.2007, Los 1750; seitdem Privatsammlung Karlsruhe. Bitte beachten Sie die hohen Versandkosten aufgrund des großen Formats.

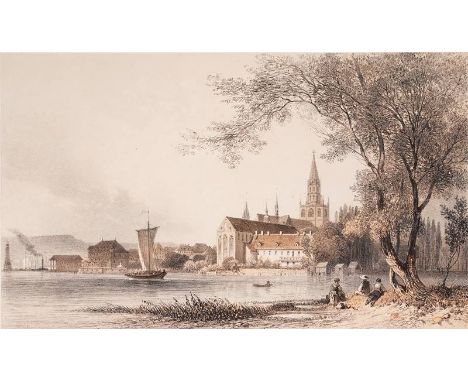

Guinot, EugèneL´été a Bade. Mit Illustrationen von Tony Johannot, Eug. Lami, Fraincais et Jaquemot. Paris, E. Bourdin o. J. (1847). Mit zahlreichen Abbildungen in diversen Techniken, teils koloriert. 299 Seiten. Reiseführer durch Baden auf Französisch. Nicht auf Vollständigkeit geprüft, Zustand wie abgebildet, bitte selbst besichtigen.

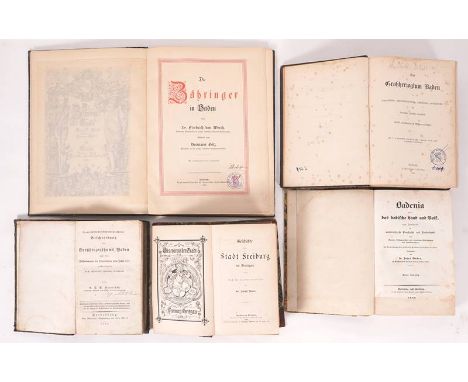

Konvolut Baden/ FreiburgDeutsch 19. Jh. fünf Bücher. Geographisch-statistisch-topographische Beschreibung des Grossherzogthums Baden nach den Bestimmungen der Organisation vom Jahre 1832 ... A.J.V. Heunisch. Heidelberg, K. Groos Verlag 1833. Mit Beilagen A-G./ Badenia oder das badische Land und Volk, Erster Jahrgang. Dr. Josef Bader. Karlsruhr/Freiburg, Herder´sche Kunst- und Buchhandlung 1839. Mit teilweise farbigen Lithographien und ausklappbaren Stahlstichen./ Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. Nach den Quellen bearbeitet von Dr. Joseph Bader. Freiburg, Herder´sche Verlagshandlung 1883. /Die Zähringer in Baden. Friedrich von Weech. Karlsruhe, G. Braun, 1881. Mit Lichtdrucktafeln und Holzschnitten./ Das Großherzogtum Baden in geographischer, naturwissenschaftlicher, geschichtlicher, wirtschaftlicher und staatlicher Hinsicht dargestellt. Nebst vollständigem Ortsverzeichnis. Karlsruhe, J. Bielefeld 1885. Nicht auf Vollständigkeit geprüft, bitte selbst besichtigen.

Designer Armreif mit Amethysten, Topasen und PeridotDesign: Heidrun Kresse, Baden Baden. 925/- Silber, gestemp. Gewicht: 82 g. Div. Amethysten. Div. Topase. Div. Peridots. Innen-Maß: 5,8 cm. B. 1,9 cm. Steckschloss mit Sicherheitsachten. Kopie der Rechnung aus 2011 liegt vor.Amethyst, Armreif, Peridot, Silber, Silberschmuck, Topas

HenkelkorbStaatliche Majolika-Manufaktur, Karlsruhe 1910-1923. Steinzeug: weißer Scherben, gegossen. Polychrom bemalt. Farblose Bleiglasur. Unter dem Stand blaue Manufakturmarke und Baden sowie 3 Df, darunter die Seriennummer 1169. H. 13 cm, L. 17 cm. - Lit.: Monika Bachmayer und Peter Schmitt. Karlsruher Majolika 1901 bis 2001. 100 Jahre Kunstkeramik des 20. Jahrhunderts. Karlsruhe 2001. S. 87. Entwurf von Wilhelm Süs aus dem Jahr 1910. - Rand der Schale und Henkel mit von einem Band umwundenen reliefierten Vergißmeinnichtgirlanden geschmückt. - Zustand: Korb mit leichten Gebrauchsspuren.

ENGLISH SCHOOL (CIRCA 1700)PORTRAIT OF A LADY, IDENTIFIED AS SUSANNA WHITE, LATER LLOYD (d. 1762), HALF-LENGTH IN A BLACK DRESS, FEIGNED OVALOil on canvas71.1 x 61cm (27 x 24 in.) Provenance:The Crawley-Boevey family Sold Flaxley Abbey, Gloucestershire: Catalogue of the Valuable Contents, Bruton, Knowles & Co., 29 March - 5 April 1960, lot 1375Bought by Mr and Mrs Frederick Baden-Watkins and thence by descent at Flaxley Abbey Susanna Lloyd, née White (1684-1762) was the only child of John White and Susanna Ayleway. She married John Lloyd in 1709 and was the mother of Susanna Lloyd (1712-1762) who married her first cousin Thomas Crawley in 1743. Thomas Crawley had earlier inherited Flaxley in 1727 from Catherine Boevey. It is likely that this portrait entered the Flaxley collection upon her death in 1762. She was buried on the same day as her daughter.Condition Report: The canvas has been relined and is on a later stretcher, providing good support. Inspection under UV reveals some retouched craquelure in the sitter's face as well as retouching in all four corners of the canvas and a repair to the left of the sitter's head in the brown background. Condition Report Disclaimer

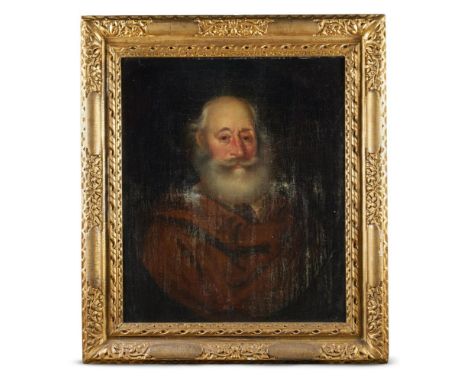

ENGLISH SCHOOL (17TH CENTURY)PORTRAIT OF A BEARDED MAN, HALF-LENGTH IN A RED COATOil on canvas (in a Lely panel frame)73 x 61.5cm (28½ x 24 in.) Provenance:The Crawley-Boevey family Sold Flaxley Abbey, Gloucestershire: Catalogue of the Valuable Contents, Bruton, Knowles & Co., 29 March - 5 April 1960, lot 1309Bought by Mr and Mrs Frederick Baden-Watkins and thence by descent at Flaxley AbbeyCondition Report: The canvas has been relined and is on a later stretcher. Surface dirt and signs of mould. Areas of thinning paint and paint shrinkage, mainly in the sitter's cloak and in the background above his shoulders where the ground is clearly visible. Abrasions around the edges from contact with the frame. Craquelure throughout, UV light also reveals retouched craquelure (mainly in the sitter's face).Condition Report Disclaimer

ENGLISH SCHOOL (CIRCA 1680)PORTRAIT OF FRANCIS VANACKER, HALF-LENGTH, IN AN EMBROIDERED CLOAK; AND PORTRAIT OF HIS WIFE, CORNELIA BOEVEY, IN A MAUVE DRESSOil on canvas, a pair73 x 61cm (28½ x 24 in.) oval (2)Provenance:Possibly at the sitter's home, Erith Manor, Kent Probably inherited by Catherina Boevey in 1702 and thence by descent Sold Flaxley Abbey, Gloucestershire, Bruton, Knowles & Co., 29 March-5th April 1960, lot 1323Bought by Mr and Mrs Frederick Baden-Watkins and thence by descent at Flaxley Abbey Literature:A Brief Account of the Antiquities, Family Pictures and Other Notable Articles at Flaxley Abbey, co. Gloucester, Bristol, 1912, pp. 11, no. 7Francis Vanacker (d.1686, aged 38) was High Sheriff of Kent and a descendant of a London merchant family. He married Cornelia Boevey (d.1702) in 1671, who was the only daughter of the merchant, lawyer and philosopher James Boevey (1622-1696) by his second wife Isabella de Visscher. Upon Francis' death in 1686 Cornelia remarried to William Bateman of Clifton. She died at Erith Manor in 1702 without issue making it likely that this pair of portraits was inherited by her sister-in-law Catherina, owing to the early death of her brother William in 1692. Condition Report: Both with surface dirt and discolouration of the varnish, both canvases have been relined and show abrasions around the edges from contact with the frame. The male portrait with some bulging of the paint below his hair on the right, as well as a repaired tear in the same area. UV also reveals retouched craquelure in the sitter's face. The female portrait with several small repairs, visible under UV light, mainly to the left of the figure in the background, as well as some retouched craquelure in her face and neck. Condition Report Disclaimer

ATTRIBUTED TO MARC BAETS (FLEMISH FL. 1700-1749)RIVER LANDSCAPES WITH TOWNS AND RUINSOil on panelEach 12 x 15.5cm (4½ x 6 in.) (4) Provenance:The Crawley-Boevey Family in the Drawing Room at Flaxley AbbeySold Flaxley Abbey, Gloucestershire, Bruton, Knowles & Co., 29 March-5th April 1960, lot 1290 and 1291Bought by Mr and Mrs Frederick Baden-Watkins and thence by descent at Flaxley Abbey Condition Report: All with a layer of surface dirt and discolouration of the varnish. Areas of fine craquelure, mainly concentrated in the sky. Some abrasions around the edges, from contact with the frame. UV reveals very minimal retouching. Condition Report Disclaimer

FOLLOWER OF GILBERT JACKSONPORTRAIT OF JAMES BOEVEY, AGED 11, FULL-LENGTH IN A GREEN DOUBLET AND HOSE, HOLDING A GLOVE, BY A TABLE WITH AN OPEN BOOK IN A CURTAINED INTERIOROil on canvas (in an 18th century frame)Dated 'AN.O DOM: 1634/AETATIS SUAE II' with identifying inscription (lower right)146 x 99cm (57¼ x 38¾ in.) Provenance: Possibly commissioned by Andreas Boevey (1566-1625), and by descent at Flaxley Abbey, Gloucestershire, until sold Flaxley Abbey, Gloucestershire: Catalogue of the Valuable Contents, Bruton, Knowles & Co., 29 March - 5 April 1960, lot 1295Bought by Mr and Mrs Frederick Baden-Watkins and thence by descent at Flaxley AbbeyLiterature:Compiled by: Arthur W. Crawley-Boevey, 'The Perverse Widow': Being Passages from the Life of Catharina, wife of William Boevey, Esq., London, 1898, p. 37Arthur W. Crawley-Boevey, A Brief Account of the Antiquities, Family Pictures and Other Notable Articles at Flaxley Abbey, co. Gloucester, Bristol, 1912, pp. 11-12, no. 2J. Lees-Milne, 'Flaxley Abbey, Gloucestershire - III: The Home of Mr. and Mrs. F.B. Watkins', Country Life, 12 April 1973, p. 982, fig. 5, The Morning Room This full-length painting is a companion piece to lot 17, Joanna Boevey (1605-64), aged 11, daughter of Andreas Boevey (1566-1625) and his first wife, Esther Fenne. This portrait probably depicts James Boevey (1622-96), Joanna's half-brother, son of Andreas and his second wife, Joanna (née de Wilde). The two portraits were probably painted to mark the children's coming of age when they were eleven. James, merchant and philosopher, was, in later life, only five feet tall, 'slenderly built with extremely black hair curled at the ends, an equally black beard, and the darkest of eyebrows hovering above dark but sprightly hazel eyes' (com accessed 14 June 2022). His early career was as a 'cashier' for the banker Dierik Hoste, and for the Spanish ambassador in London, while in the employ of the Dutch financier Sir William Courten. A known figure in Restoration London, Samuel Pepys described him as: 'a solicitor and a lawyer and a merchant altogether who hath travelled very much; did talk some things well, only he is a Sir Positive; but talk of travel over the Alps very fine' (Pepys, 9.206). Although his writings on 'Active Philosophy' were never published, they circulated widely amongst his friends and acquaintances. In 1642, James Boevey and his half-brother, William, made a joint-purchase of Flaxley Abbey. In 1912, it was argued that the painting was in fact a portrait of Abraham Clarke the Younger rather than James Boevey (A.W. Crawley-Boevey, A Brief Account of the Antiquities, Family Pictures and Other Notable Articles at Flaxley Abbey, co. Gloucester, Bristol, 1912, pp. 11-12, no. 2). This was based on a discrepancy between the date of the painting and the age of the sitter - in 1634, Joanna Clarke's son (née Boevey), Abraham the Younger, born in 1623, was aged 11 while his uncle and Joanna's half-brother, James, born in 1622, would have been 12 years old when the portrait was painted. In the 'old Flaxley List', the painting was recorded as 'Mr. Clarke' and attributed to Van Dyck. However, in retrospect, it seems more likely that Andreas Boevey would have commissioned a portrait of his children, Joanna and James. The Van Dyck attribution seems unlikely if he is to be credited with the companion portrait of Joanna, painted in 1616, as Van Dyck did not arrive in England until 1620 (ibid.). A 19th-century copy of this portrait was painted and published in Crawley-Boevey, A.W.C., The Perverse Widow, Being Passages from the Life of Catharina, Wife of William Boevey, 1898, p. 34. Condition Report: Canvas has been relined and mounted on a later stretcher. The work appears to be in overall good restored condition. A layer of surface dirt and cloudy masking varnish, which prevents proper inspection under UV, but is is presumed there is historic retouching.Condition Report Disclaimer

FOLLOWER OF DAVID VON KRAFFT (SWEDISH 1655-1724)PORTRAIT OF KING CHARLES XII OF SWEDEN, THREE-QUARTER LENGTH, IN UNIFORMOil on canvas125 x 100cm (49 x 39¼ in.)Provenance:The Crawley-Boevey Family Sold Flaxley Abbey, Gloucestershire, Bruton, Knowles & Co., 29 March-5th April 1960, lot 1326Bought by Mr and Mrs Frederick Baden-Watkins and thence by descent at Flaxley AbbeyLiterature:A Brief Account of the Antiquities, Family Pictures and Other Notable Articles at Flaxley Abbey, co. Gloucester, Bristol, 1912, pp. 15, no. 5.Charles XII (1682 - 1718) was King of Sweden (including current Finland) from 1697 to 1718. He belonged to the House of Palatinate-Zweibrücken, a branch line of the House of Wittelsbach. Charles was the only surviving son of Charles XI and Ulrika Eleonora the Elder. He assumed power, after a seven-month caretaker government, at the age of fifteen. Charles is depicted in the same blue and yellow uniform of the Swedish Imperial Guard throughout many official portraits, this is now in the Royal Armoury in Stockholm.It is not known why the present picture was in the Crawley-Boevey collection at Flaxley. Other versions of this portrait are in the Government Art Collection, London and the National Trust Collection, Plas Newydd, Anglesey. . Condition Report: The canvas has been relined. Specks of surface dirt and a discolouration of the varnish. Several superficial abrasions between the sitter's waist and the lower edge. A few scattered retouches visible to the eye but hardly visible under UV. Condition Report Disclaimer

ENGLISH SCHOOL (17TH CENTURY)PORTRAIT OF JOANNA BOEVEY, FULL-LENGTH IN A BLACK AND BROWN DRESS WITH EMBROIDERED SLEEVES HOLDING A PAIR OF GLOVESOil on panelInscribed 'ANNO 1616/ ANNO BOEVE/AETATIS SVAE 11-' (upper left)143.5 x 95.3cm (56¼ x 37½ in.)In an 18th Century carved giltwood frame. Provenance:Probably commissioned by Andreas Boevey (1566-1625), and by descent at Flaxley Abbey, Gloucestershire, until sold Flaxley Abbey, Gloucestershire: Catalogue of the Valuable Contents, Bruton, Knowles & Co., 29 March - 5 April 1960, lot 1296Bought by Mr and Mrs Frederick Baden-Watkins and thence by descent at Flaxley AbbeyLiterature:Arthur W. Crawley-Boevey, A Brief Account of the Antiquities, Family Pictures and Other Notable Articles at Flaxley Abbey, co. Gloucester, Bristol, 1912, p. 11, no. 1; p. 12 In the 1960 sale of the house contents of Flaxley Abbey, Gloucestershire, this painting was ascribed to 'Sandvort'. The portrait represents Joanna Boevey (1605-64) as a young girl, aged 11, daughter of Andreas Boevey (1566-1625), a Dutch Huguenot emigré, merchant, financier and elder of the Dutch church at Austin Friars. Joanna married Abraham de Clerke (also Dutch, anglicised to Clarke). After 1654, James I transferred the Flaxley estate to Joanna's brother, William Boevey, who gifted a share to his sister, and directed that the remainder be sold after his death for the benefit of his wife. In 1661, Joanna bought out her sister-in-law, and lived at Flaxley with her son, Abraham Clarke the younger. On Abraham's death in 1683, he bequeathed the estate to his cousin, also named William Boevey (1657-92), son of his half-uncle, James (J. Lees-Milne, 'Flaxley Abbey, Gloucestershire - I: The Home of Mr. and Mrs. F.B. Watkins', Country Life, 29 March 1973, pp. 844-845). A second painting of Joanna as an adult is recorded at Flaxley in 1912, and at this date was tentatively attributed to Cornelius Jansen (1585-1638) (A.W. Crawley-Boevey, A Brief Account of the Antiquities, Family Pictures and Other Notable Articles at Flaxley Abbey, co. Gloucester, Bristol, 1912, p. 11, no. 2; p. 13). Condition Report: Panel supported on the reverse by horizontal batons, some of later date. The picture is made of three panels, two vertical panel joins which have been secured in the past but have now separated, with some associated flaking. There are a number of vertical cracks to the two outer panels, they have received some support verso. Each panel has started to bow slightly. Some scuffing and abrasion throughout, predominantly to the framing edges and a more pronounced area of surface scratching to the stripes in the sitter's skirt. Some retouching is visible in natural light, particularly to the aforementioned cracks. UV reveals further retouching throughout. Craquelure throughout, this is heavier in some of the darker pigments and is creating an uneven surface. Surface dirt and discolouration of several uneven varnish layers. Condition Report Disclaimer

ENGLISH SCHOOL (CIRCA 1740) PORTRAIT OF REV. THOMAS SAVAGE, THREE-QUARTER LENGTH, IN A BROWN COAT AND AN ORIENTAL GOWN, SEATED AT A TABLEOil on canvasWith inscription 'Mr. Savage' (lower left)124 x 100cm (48¾ x 39¼ in.) In an original 17th century carved giltwood frame. Provenance:The Crawley-Boevey Family Sold Flaxley Abbey, Gloucestershire, Bruton, Knowles & Co., 29 March-5th April 1960, lot 1337Bought by Mr and Mrs Frederick Baden-Watkins and thence by descent at Flaxley Abbey Previously identified as Capt. George Savage (label on the reverse), but most probably Rev. Thomas Savage, Rector of Standish, who married Eleanor Barrow in 1737. Their daughter Anne married Thomas Crawley-Boevey, 2nd Baronet of Highgrove in 1769. Condition Report: The canvas has been relined. Some surface dirt and a slight discolouration of the varnish. Areas of craquelure, mainly in the left half of the painting. UV reveals scattered retouches and repairs, including around the sitter's face and in his hair. Approx.. five scratches with related paint loss along the left edge at the height of his right hand. Condition Report Disclaimer

ENGLISH SCHOOL (18TH CENTURY)AN EXTENSIVE RIVER LANDSCAPEOil on canvas48.3 x 132.1cm (19 x 52 in.)Provenance:The Crawley-Boevey Family Sold Flaxley Abbey, Gloucestershire, Bruton, Knowles & Co., 29 March-5th April 1960, lot 1361Bought by Mr and Mrs Frederick Baden-Watkins and thence by descent at Flaxley Abbey Condition Report: The canvas has been relined and is on a later stretcher, which is providing good support. Some surface dirt and a discolouration of the varnish. Some abrasions around the edges and in the lower left corner. UV light reveals areas of scattered retouching, including in the sky where the paint is slightly thinning and where there are areas of craquelure. Condition Report Disclaimer

A large Louis XVI-style gilt-bronze cartel clock,late 19th century, having a convex enamel dial inscribed 'Louis Montjoye, Aaria', supporting a French drum movement striking on a bell, the case crest with a sunburst over a cherub seated in a carriage drawn by two doves, scrolling foliage and a seated nude and cherub,120cm highdial 21.5cm diameterLouis Montjoye (1728-c.1815)As an horological expert, Montjoye's name is often associated with some of the finest Louis XVI clocks. The son of Jacques and Marie-Madeleine née Langlois, he was apprenticed to Michel Mathurin Guery in 1736. In 1748, he was received as a Paris maitre, at which date he moved from Quai Pelletier to rue Dauphine; 1758 saw him established at rue de la Vieille Draperie and 1772 at rue Galande. He lived well into old age and died circa 1815 at Jouy-le-Chatel; his sons Louis II (d. before 1783) and Joseph-Bernard (d. after 1817) were both watch-case makers.Much of Montjoye's work was supplied to the marchands-merciers, especially Pierre-Simon La Hoguette and Dominique Daguerre, and through them was acquired by such figures as the duc de Richelieu, the duchesse de Mazarin, the marquis de Montesquiou, the comte de Vaudreuil and the Margravine von Baden. Today, examples of his work can be found among important collections, including the Rijksmuseum in Amsterdam, Zähringer Museum in Baden-Baden, the Huntington Collection in San Marino, California, and the Philadelphia Museum of Art.Condition ReportGlass of door lacking. Re-gilded. Dial worn, cracks and repair around 6 0' clock. Movement restored or replaced.. One floral mount to left-hand side broken at lower end. . Scratches, knocks and some misshapen areas. Movement untested. Please see additional photos.

Jainistisches YantraWestliches oder nördliches Indien, 19. Jh.48 x 43,5 cm R.In der Jain-Kosmographie besteht das Universum aus drei Welten: der oberen, die von göttlichen Wesen bewohnt wird, der mittleren, die von Sterblichen bewohnt wird, und der unteren, die den "Verdammten und Unordentlichen" gehört (Pal 1994: 223). Dieses Bild stellt die mittlere Welt, manushyaloka, dar, den Ort, an dem die Jinas geboren werden und an dem es möglich ist, der Wiedergeburt zu entkommen. Die zentral platzierte, kreisförmige Bildfläche zeigt in der Mitte die heiligen Silben aum, hṛīm und śrīṃ. Dieses Mantra wird in den hinduistischen Traditionen zur Anrufung der Göttin verwendet und soll dem Meditierenden eine tiefere Verbindung und Teilhabe an göttlicher Weisheit erlauben. In diesem Sinne sind um das Mantra herum verschiedene Göttinnen abgebildet, unter denen vor allem die auch im Jainismus verehrte Glücksgöttin Lakṣmī hervorgehoben ist; zwei weiße Elefanten baden die Göttin in Milch, während Wedelträgerinnen die Szenerie flankieren. Am oberen Bildrand ist ein sitzender Jina platziert, der von zwei Adorantinnen mit Fliegenwedeln begleitet wird und den jainistischen Kontext belegt. Am unteren Bildrand sind göttliche Wesen sowie Glückssymbole aufgereiht. Die im Randbereich angebrachten, umlaufenden Aufschriften enthalten weitere Mantren sowie Hymnen und Anrufungen an die abgebildeten Gottheiten.Aus einer bedeutenden norddeutschen Privatsammlung, die seit den frühen 1950er Jahren bis in die 1980er Jahre hauptsächlich in Indien gesammelt wurde

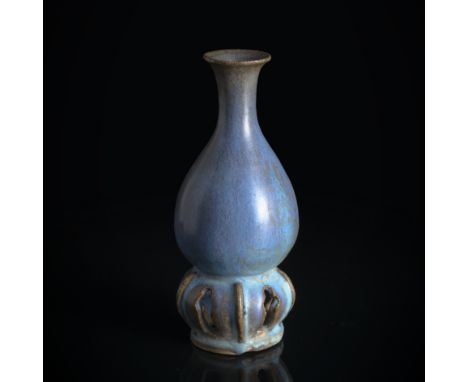

Junyao-Vase auf fünfach gegliedertem Stand mit violett-lavendelfarbener craquelierter GlasurChina, wohl Jin-/ Yuan-DynastieH. 20,2 cmEhemals Sammlung Jürgen L. Fischer (gest. 2013), Baden-Baden - Publiziert: Jürgen L. Fischer, Chinesische Kunst, München 1998, S. 112Diese gehört zu einer charakteristischen Gruppe von Junyao-Vasen, die auf durchbrochenen Sockeln stehen, die Ständer mit Cabriole-Beinen imitieren. Eine etwas größere verwandte Vase von aber mit breitem, umgedrehtem Rand und fischförmigen Henkeln, wurde am 9. Juni 1987 als Lot 170 bei Sotheby's London verkauft. Vgl. eine ähnliche Vase, die in der Ausstellung Song Ceramics from the Kwan Collection, Hong Kong Museum of Art, Hongkong, 1994, Kat.-Nr. 48 - Am Stand minim. rest.

Seladon-Gefäß in Form eines WiddersChina, wohl westliche Jin-DynastieL. 15,2 cmLiegende Figur mit angezogenen Beinen, erhöhter Kopf mit kreisförmiger Öffnung auf der Oberseite, insgesamt mit olivgrüner Seladonglasur überzogen.Ehemals Sammlung Jürgen L. Fischer (gest. 2013), Baden-Baden - Publiziert: Jürgen L. Fiascher, Chinesische Kunst, München 1998, S. 102 - Minim. rest.

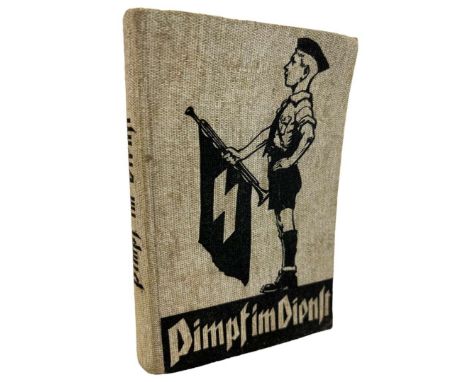

"Pimpf im Dienst. Ein handbuch fur das Deutsche Jungvolk in der HJ", Herausgegeben von der Reichsjugendfuhrung, 1934 - Pocket vademecum of German scout from Jungvolk / Hitlerjugend. It is a German equivalent of Baden-Powells “Scauting for boys” : contains everything, what a boy scout should know, ranging from drill and shooting, up to types of forests.

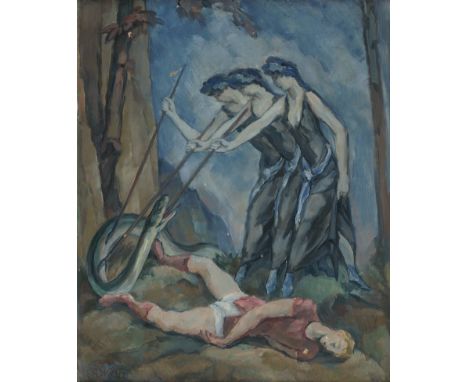

Weiß, Emil Rudolf -- ZauberflöteÖl auf Leinwand. Um 1913.76,5 x 63 cm.Unten links mit Pinsel in Rot monogrammiert "ERW" und datiert, verso auf dem Rahmen (von fremder Hand?) bezeichnet "2/210" und "Z 755 1 Lu(...)".Stark G - Genre o.J., 7.Die berühmte Eingangsszene der Zauberflöte Mozarts: Der Königssohn Tamino wird in einer wilden Felsengegend von einer Riesenschlange verfolgt und angegriffen. Weil er dabei seine Waffen eingebüßt hat, ist er der Schlange wehrlos ausgeliefert ("Zu Hilfe! Zu Hilfe! Sonst bin ich verloren") und fällt in Ohnmacht. Die drei Damen aber, Dienerinnen der Königin der Nacht, retten ihn und töten die Schlange. Dies ist der Moment, den Weiss darstellt. Die drei Damen mit ihren Speeren und der synchronen Bewegung im dekorativen Bogen nach links dominieren die Komposition, in der die Farben als Träger von Stimmung und Bedeutung fungieren. So ist der ohnmächtig am Boden liegende Tamino in warmer Lebendigkeit wiedergegeben, während die Damen ganz blass-blau bleiben. Das Gemälde entstand zu Weiss' Berliner Zeit; hier war er Mitglied der Sezession und lehrte an der Königlichen Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums.Stark war außer der in Deutsche Kunst und Dekoration wiedergegebenen keine genaue Abbildung des Gemäldes bekannt, so dass sie es unter den undatierten Genredarstellungen aufführt.Provenienz: Privatbesitz Baden-WürttembergLiteratur: Deutsche Kunst und Dekoration, 1913/14, Bd. 33, S. 373 (mit Abb.) - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.

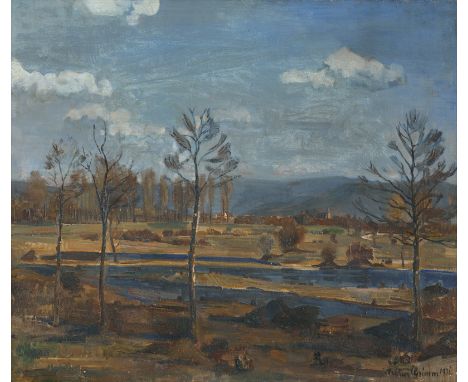

Grimm, Arthur -- Landschaft im OdenwaldÖl auf Leinwand. 1931.60 x 70 cm.Unten rechts mit Pinsel in Schwarz signiert "Arthur Grimm" und datiert, verso auf dem Keilrahmen (von fremder Hand?) bezeichnet "K. 30".Der Künstler stellt die Natur ohne Pathos und falschen Effekt dar, die satten, dunklen Farbharmonien von freundlichen, warmen Sonnenstrahlen durchsetzt, die Landschaft mit zügigen, etwas summarischen Pinselstrichen sicher erfasst. Grimm war ab 1907 an der Karlsruher Akademie Meisterschüler bei Wilhelm Trübner; er reiste 1908 für drei Monate nach Paris, wo er dem inspirierenden deutschen Kreis um Friedrich Ahlers-Hestermann, Curt Bondy, Lyonel Feininger, Rudolf Großmann, Hans Purrmann, Wilhelm Uhde, Eugen von Kahler, Konrad von Kardorff und Rudolf Levy im Café du Dôme angehörte, und Bekanntschaft mit dem Fauvismus machte. Über Jules Pascin, den er portraitierte, lernte er Pablo Picasso kennen. 1926 wurde er Mitglied der Darmstädter Sezession. Im Jahr 1931, dem Entstehungsjahr des vorliegenden Gemäldes, gab Grimm sein Atelier in Baden-Baden auf und malte fortan im Odenwald.Provenienz: Dr. Niecke, LudwigshafenPrivatbesitz Süddeutschland - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.

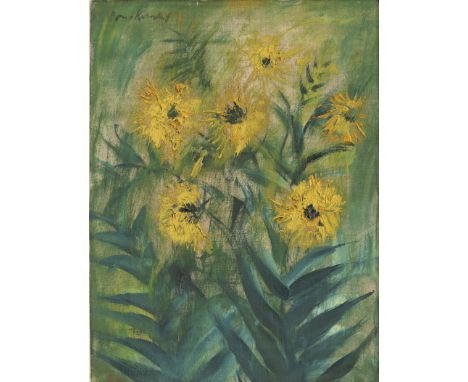

Krauskopf, Bruno -- Gelbe Blumen im GrünÖl auf Leinwand.42 x 32 cm.Oben links mit Pinsel in Schwarz signiert "Bruno Krauskopf".Lebendige Blumen in der Natur, gestaltet in Krauskopfs impressionistischer Malweise und einem souverän-lockeren Duktus in frischer Tonalität. Seit 1916 ist Krauskopf Mitglied der Berliner Secession, u. a. gemeinsam mit Franz Heckendorf, Karl Hagemeister, Willy Jaeckel, Christian Rohlfs und Lesser Ury; 1918 wird er in den Vorstand gewählt und ist zudem an der Gründung der Novembergruppe beteiligt. Provenienz: Privatbesitz Baden-Württemberg - Wir bitten darum, Zustandsberichte zu den Losen zu erfragen, da der Erhaltungszustand nur in Ausnahmefällen im Katalog angegeben ist. - Please ask for condition reports for individual lots, as the condition is usually not mentioned in the catalogue.

Lovis Corinth 1858 Tapiau/Ostpreußen - 1925 Zandvoort (Niederlande) Frauenraub. 1918. Öl auf Holz. Berend-Corinth 726. Links unten signiert und datiert. Verso handschriftlich bezeichnet 'Corinth / Raub der Sabinerin'. 94,7 x 76 cm (37,2 x 29,9 in). [JS]. • Geheimnisvoll-bewegte Szenerie in maximal befreitem Duktus aus der besten Schaffenzeit. • 'Frauenraub' – am Ende des verheerenden Ersten Weltkrieges schafft Corinth in malerischem Furor eine künstlerische Neuinszenierung des berühmten, gewaltgeladenen Themas der antiken Mythologie. • Herausragendes Beispiel von Corinths meisterlichem Spiel mit der Tradition, wie u. a. auch in seinem berühmten Gemälde 'Der geblendete Simson' (Nationalgalerie Berlin, 1912). • Von musealer Qualität: 1996/97 auf der Corinth-Retrospektive im Haus der Kunst, München, in der Nationalgalerie Berlin, dem Saint Louis Museum of Art, Missouri, und der Tate Gallery, London, ausgestellt. • Corinths moderne Historiengemälde gelten als Meisterwerke seines Œuvres und sind auf dem internationalen Auktionsmarkt von größter Seltenheit. PROVENIENZ: Hermann Oppenheim, Kassel (wohl um 1926). Galerie Fritz Gurlitt, Berlin. Dr. Hans Bethge, Berlin (wohl um 1931). Sammlung Max Lütze, Berlin/Hamburg/Frankfurt a.M./Bad Homburg (verso mit dem Sammleretikett). Sammlung Diethelm Lütze, Stuttgart (1968 durch Erbschaft vom Vorgenannten erhalten, bis mindestens 1976). Kunstsalon Franke, Baden-Baden. Privatbesitz (um 1992). Privatsammlung Schweiz (seit 1993, Galerie Fischer Auktionen, Luzern, 2.12.1993, Los 2200). AUSSTELLUNG: Kunstverein Kassel, 1926, Nr. 52. Fritz Gurlitt, Berlin, 1931. Staatsgalerie Stuttgart (Dauerleihgabe aus dem Nachlass Max Lütze, bis 1976, verso mit dem Inventaretikett). Kunstsalon Franke, Baden-Baden, 1990, Nr. 36 (m. Abb.) Lovis Corinth. Retrospektive, Haus der Kunst, München, 4.5.-21.7.1996; Nationalgalerie Berlin, 2.8.-20.10.1996; Saint Louis Museum of Art, Missouri, 14.11.1996-26.1.1997; Tate Gallery, London, 20.2.-4.5.1997, Kat.-Nr. 124 (m. Abb. S. 238). LITERATUR: Hauswedell & Nolte, Hamburg, Auktion Moderne Kunst, 8.6.1979, Los 2013 (m. Abb.). Stuttgarter Kunstauktionshaus Dr. Fritz Nagel, 2. Auktion. Moderne Kunst und Kunstgewerbe des 20. Jahrhunderts, 14.11.1992, Los 178 (m. Abb. Farbtafel 31). Es ist der energische, furorartige Duktus wie auch die Wucht der Komposition und des Farbauftrages, die uns an Corinths Malerei bis heute faszinieren. Als Corinth 1911 den Vorsitz der Berliner Secession von Max Liebermann übernimmt, ist er auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Jedoch erleidet er noch im selben Jahr einen Schlaganfall, der zum einen eine halbseitige Lähmung Corinths und zum anderen die besondere Wucht und Ausdrucksstärke seiner seither geschaffenen Gemälde zur Folge hat. Es ist das berühmte und heute in der Sammlung der Nationalgalerie Berlin befindliche Historiengemälde 'Der geblendete Simson', mit dem sich der um seine eigenen Kräfte ringende Corinth bereits 1912 mit einem motivischen Paukenschlag, einem doppeldeutigen Historiengemälde zurückmeldet. Es zeigt den gefesselten Simson mit einem durchbluteten Tuch vor den Augen und in Ketten gelegten Armen, der sich gegen alle Schmerzen mit all seiner ihm noch zur Verfügung stehenden Kraft nach vorne tastet. Das eigene Leiden war für die Wahl dieses alttestamentarischen Bildthemas verantwortlich, die Vorläufer finden sich vor allem in der Malerei der Renaissance und des Barock. Rubens und Rembrandt sind Corinths Vorbilder für dieses und andere historische Bildthemen. Vorrangig auf Rubens geht auch unser hochdynamisches Historiengemälde 'Frauenraub' zurück: Corinth hatte sich bereits 1904 in dem heute verschollenen Gemälde 'Frauenräuber' anhand von Rubens 'Raub der Töchter des Leukippos' (um 1618, Alte Pinakothek, München) mit dem Thema befasst. Diese frühe Umsetzung der nackten, von zwei Soldaten gefangenen Frau zeigt jedoch eine deutlich statischere Auffassung des Sujets, das Corinth schließlich in unserem Gemälde in malerischem Furor und in maximaler Bewegtheit ins Format gesetzt hat. Dramatisch ist nicht nur die Szenerie, sondern auch die gewählte Beleuchtung: Der Raub findet bei untergehender Sonne vor einem leuchtend türkis-violetten Meeresausblick mit rosarotem Himmel statt. Die vier männlichen Gestalten, die das halbnackte Weib in ihr Boot holen, sind durch das geheimnisvolle Schlaglicht, in das Corinth die Szenerie taucht, nur minimal beleuchtet. Es sind allein die schemenhaft ausgeleuchteten Gesichter und die roten Mützen, die hier sparsame, aber besonders wirkungsvolle Akzente setzen. 1918, und damit gegen Ende des verheerenden Ersten Welkrieges, hat Corinth mit bewegten Farbhieben das wehende Haar und Kleid, das aufgeblähte Segel und die bunt schäumende Brandung der sich geradezu in bewegter Farbigkeit auflösenden Szenerie auf den Malgrund gepeitscht. Bereits 1917 – nach der Kriegserklärung der USA an Deutschland – hatte Corinth tiefbewegt von der historischen Situation das alttestamentarische Motiv des Brudermordes von Kain und Abel aufgegriffen und mit spannungsreicher Perspektive unter einem stark bewegten, von großen Raben beherrschten Himmel in die Moderne geholt ('Kain', Kunstmuseum Düsseldorf). Auch in 'Frauenraub' hat Corinth im Angesicht des Krieges ein klassisches Motiv der menschlichen Gewalt und der Verwerfung aufgegriffen, hat uns durch die Kombination der wild bewegten Motivik mit seinem von allen Konventionen befreiten Strich ein faszinierendes Meisterwerk hinterlassen. Zuletzt war das Gemälde von 1996 bis 1997 auf der internationalen Corinth-Retrospektive im Haus der Kunst München, in der Nationalgalerie Berlin, dem Saint Louis Museum of Art, Missouri, und der Tate Gallery, London, neben zahlreichen Arbeiten aus Museumsbesitz ausgestellt. [JS] Aufrufzeit: 10.06.2023 - ca. 13.39 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird differenzbesteuert, zuzüglich einer Einfuhrumsatzabgabe in Höhe von 7 % (Ersparnis von etwa 5 % im Vergleich zur Regelbesteuerung) oder regelbesteuert angeboten (N).

Lovis Corinth 1858 Tapiau/Ostpreußen - 1925 Zandvoort (Niederlande) Selbstbildnis. 1919. Gouache. Rechts oben signiert und datiert 'Februar 1919'. Auf festem Velin. 34,6 x 25 cm (13,6 x 9,8 in), blattgroß. [JS]. • Beeindruckende malerische Selbstreflexion aus der herausragenden Moderne-Sammlung von Dr. Ismar Littmann, Breslau. • Corinths Selbstporträts sind eindrucksvolle Begegnungen mit dem eigenen Ich und bilden einen zentralen Themenkomplex in Corinths Schaffen. • Das berühmte Gemälde 'Selbstbildnis mit Skelett' (1896), das als Ausgangspunkt für Corinths Werkfolge der Selbstbildnisse gilt, befindet sich in der Sammlung der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, München. • Aus dem Umbruchsjahr 1919, in dem Corinth sich vom Berlin der frühen Weimarer Republik abwendet und sich in sein Haus am Walchensee zurückzieht, wo sein meisterliches Spätwerk entsteht. Wir danken Dor Levi, Ramat Gan, John F. Littman, Houston, Cornelia Muggenthaler, München, und Anna Rubin, New York, für die freundliche Unterstützung und gute Zusammenarbeit. PROVENIENZ: Sammlung Familie Wilhelm Gumprecht, Berlin? (verso mit dem Sammlerstempel). Sammlung Dr. Ismar Littmann, Breslau (bis 1932). Auktionshaus Hermann Ball / Paul Graupe, Berlin (im März 1932 in Kommission aus dem Eigentum des Vorgenannten, unverkauft). Sammlung Dr. Ismar Littmann, Breslau (ab 1932). Privatbesitz (1950). Privatsammlung Hamburg. Galerie Pels-Leusden, Berlin (vom Vorgenannten, spätestens 1973-1977). Privatsammlung Baden-Württemberg (1977 vom Vorgenannten erworben). Gütliche Einigung des Vorgenannten mit den Erben nach Ismar Littmann (2023). Das Werk ist frei von Restitutionsansprüchen. Das Angebot erfolgt in freundlichem Einvernehmen und bester Übereinstimmung mit den Erben nach Dr. Ismar Littmann. AUSSTELLUNG: Lovis Corinth. Gedächtnis-Ausstellung Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Graphik, Sächsischer Kunstverein Dresden, 22.1.- Mitte März 1927, Kat.-Nr. 168. Lovis Corinth. Gedächtnisausstellung zur 25. Wiederkehr seines Todestages, Landesmuseum Hannover, 16.7.-3.9.1950, Kat.-Nr. 172. Lovis Corinth. Gemälde, Aquarelle, Handzeichnungen und Grafik, Galerie Pels-Leusden, Berlin, 29.1.-24.3.1973, Kat.-Nr. 22 (m. Farbabb. S. 14). LITERATUR: Sammlung Dr. Ismar Littmann, Breslau, Inventar, 1930, Nr. 62. Hermann Ball / Paul Graupe, Berlin, Gemälde und Plastiken neuerer Meister aus zwei Berliner Privatsammlungen. Gemälde u. a. von Boudin, Constable, Courbet, Degas, Renoir, Corinth, Liebermann, Leibl, Trübner, 21.3.1932 (Katalog Nr. 16), Los 33. Aufrufzeit: 10.06.2023 - ca. 13.55 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.

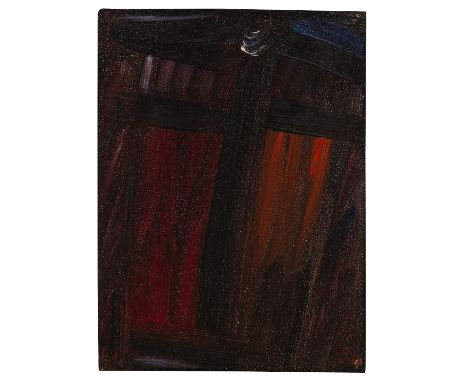

Alexej von Jawlensky 1864 Torschok - 1941 Wiesbaden Meditation: Je rêve devant la Cheminée. 1936. Öl auf leinenstrukturiertem Papier, auf Hartfaserplatte aufgezogen. Jawlensky/Pieroni-Jawlensky 2065. Links unten monogrammiert und rechts unten datiert. Verso auf dem Unterlagekarton von Lisa Kümmel handschriftlich bezeichnet 'A. Jawlensky XI 1936 N. 3.' sowie von fremder Hand betitelt. Verso auf der Rahmenrückwand von Andreas Jawlensky, dem Sohn des Künstlers, mit dem Künstlernamen, Titel, Datierung und weiteren Werkangaben versehen. 17 x 12,1 cm (6,6 x 4,7 in). [AM]. • 'Meditation' von dunkel-glühender Farbenpracht. • Die 'Meditationen' bilden die letzte, in großer Zurückgezogenheit geschaffene Werkreihe Alexej von Jawlenskys. • In dieser Werkreihe hat Jawlensky den Höhepunkt seiner malerischen Abstraktion erreicht. • Seit mehr als 50 Jahren Teil derselben Privatsammlung. PROVENIENZ: Nachlass des Künstlers. Privatsammlung Baden-Württemberg (seit 1971, als Geschenk aus dem Nachlass erhalten). AUSSTELLUNG: Alexej von Jawlensky, Städtische Galerie, Bietigheim-Bissingen, 2.7.-11.9.1994. LITERATUR: Clemens Weiler, Alexej Jawlensky, Köpfe - Gesichte - Meditationen, Hanau 1970, Kat.-Nr. 892. Aufrufzeit: 10.06.2023 - ca. 15.18 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONAlexej von Jawlensky 1864 Torschok - 1941 Wiesbaden Meditation: Je rêve devant la Cheminée. 1936. Oil on paper with a canvas structure, laid on fiberboard. Jawlensky/Pieroni-Jawlensky 2065. Lower left monogrammed and dated in lower right. Inscribed 'A. Jawlensky XI 1936 N. 3.' by Lisa Kümmel on the reverse of the backing board, as well as titled by a hand other than that of the artist. Inscribed with the artist's name, the title and the date, as well as with more information on the work on the reverse of the frame by Andreas Jawlensky, the artist's son. 17 x 12.1 cm (6.6 x 4.7 in). [AM]. • 'Meditation' in dark glowing colors. • The series of the 'Meditations' is the last accomplishment that Alexej von Jawlensky created in seclusion. • Jawlensky's abstraction climaxed in this series. • Part of the same private collection for more than 50 years. PROVENANCE: Artist's estate. Private collection Baden-Württemberg (since 1971, gifted from the estate). EXHIBITION: Alexej von Jawlensky, Städtische Galerie, Bietigheim-Bissingen, July 2 - September 11, 1994. LITERATURE: Clemens Weiler, Alexej Jawlensky, Köpfe - Gesichte - Meditationen, Hanau 1970, cat. no. 892. Called up: June 10, 2023 - ca. 15.18 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.

Erich Heckel 1883 Döbeln/Sachsen - 1970 Radolfzell/Bodensee Amaryllis. 1927. Öl auf rot gestreifter Leinwand. Hüneke 1927-23. Vogt 1927/21. Rechts unten monogrammiert und datiert. Verso auf der Leinwand signiert und datiert. Auf dem Keilrahmen abermals signiert, datiert und betitelt. 71 x 60,5 cm (27,9 x 23,8 in). [CH]. • Die Provenienz des Gemäldes ist Abbild der bewegten deutschen Geschichte. • Bereits in den 1920er Jahren in Museumsbesitz. • Noch zu Lebzeiten des Künstlers mehrfach ausgestellt und publiziert. • Mit der besonders farbintensiven Verbindung aus klassischem Blumenstillleben und figurativem Wandgemälde im Hintergrund präsentiert sich Heckel als Meister seines Faches. • Das Gemälde entsteht 1927 in Siddi und Erich Heckels Ferienhaus an der Flensburger Förde, das das Ehepaar 1919 mitsamt der dazugehörigen kleinen Landwirtschaft erwirbt; hier arbeitet Heckel auch an dem im Bild-Hintergrund gezeigten Wandbehang. • Vergleichbare Blumenstillleben des Künstlers befinden sich u. a. in der Hamburger Kunsthalle und im Hessischen Landesmuseum, Darmstadt (einige weitere Stillleben dieser Zeit zerstört, siehe Hüneke). PROVENIENZ: Galerie Ferdinand Möller, Berlin. Museum Behnhaus, Lübeck (1929 wohl vom Vorgenannten erworben, Inv.-Nr. 1929 185). Staatsbesitz (1937 im Zuge der Aktion 'Entartete Kunst' vom Vorgenannten beschlagnahmt, EK-Nr. 14232). Galerie Fischer, Luzern (vom Vorgenannten, 1939). Kunsthändler Bernhard A. Böhmer (um 1939/40 durch Kauf vom Vorgenannten). Sammlung Edgar Horstmann, Hamburg (wohl 1940 vom Vorgenannten erworben). Sammlung Hermann Gerlinger, Würzburg (1978 erworben, mit dem Sammlerstempel, Lugt 6032). AUSSTELLUNG: Eröffnungsausstellung, Galerie Ferdinand Möller, Berlin, Juli bis September 1927 (o. Kat.-Nr.). Wegbereiter, Galerie Bock & Sohn, Hamburg, Mai 1946 (o. Kat.-Nr.). Entartete Kunst. Bildersturm vor 25 Jahren, Haus der Kunst, München, 25.10.-16.12.1962, Kat.-Nr. 49. Erich Heckel. Zur Vollendung des achten Lebensjahrzehnts, Museum Folkwang, Essen, 2.11.1963-5.1.1964, Kat.-Nr. 41. Erich Heckel, Museum Folkwang, Essen, 18.9.-20.11.1983; Haus der Kunst, München, 10.12.1983-12.2.1984, Kat.-Nr. 70. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottorf, Schleswig (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 1995-2001). Kunstmuseum Moritzburg, Halle an der Saale (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2001-2017). Buchheim Museum, Bernried (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2017-2022). LITERATUR: H. Böhlau, Erich Heckel, in: Die Kunst für alle. Malerei, Plastik, Graphik, Architektur, 44.1928-1929, S. 93 (m. Abb.). Ludwig Thormaehlen, Erich Heckel, Berlin 1931, S. 16 (m. Abb., Tafel 25). Alfred Hentzen, Neu erworbene Gemälde im Kronprinzen-Palais, in: Museum der Gegenwart III, H. 4, 1933, S. 163f. Galerie Fischer, Luzern, Auktion Gemälde und Plastiken moderner Meister aus deutschen Museen, 30.6.1939, Los 47, S. 30 (ohne Zuschlag). Hans Platte, Erich Heckel, Baden-Baden 1964, Kat.-Nr. 7. Paul Vogt, Erich Heckel, Recklinghausen 1965, Kat.-Nr. 1927-21, S. 83 (m. ganzs. Farbabb., S. 185 u. m. SW-Abb.). Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck (Hrsg.), Ausst.-Kat. Bildersturm im Behnhaus (mit einer Dokumentation der 1937 beschlagnahmten Gemälde und Skulpturen), Museum Behnhaus, Lübeck 1987, Kat.-Nr. 9. Stephanie Barron (Hrsg.), Degenerate Art. The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles 1991, S. 156. Stephanie Barron (Hrsg.), Ausst.-Kat. Entartete Kunst. Das Schicksal der Avantgarde im Nazi-Deutschland, Deutsches Historisches Museum, Berlin 1992, S. 156. Heinz Spielmann (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Sammlung Hermann Gerlinger, Stuttgart 1995, S. 320, SHG-Nr. 499 (m. ganzs. Abb., S. 321). Hermann Gerlinger, Katja Schneider (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Bestandskatalog Sammlung Hermann Gerlinger, Halle (Saale) 2005, S. 233, SHG-Nr. 522 (m. ganzs. Abb., S. 232). Gesa Jeuthe, Die Moderne unter dem Hammer. Zur 'Verwertung' der 'entarteten' Kunst durch die Luzerner Galerie Fischer 1939, in: Uwe Fleckner (Hrsg.), Angriff auf die Avantgarde. Kunst und Kulturpolitik im Nationalsozialismus, Berlin 2007, S. 189-305, S. 273. Andreas Hüneke, Erich Heckel. Werkverzeichnis der Gemälde, Wandbilder und Skulpturen, München 2017, Kat.-Nr. 1927-23, S. 163 (m. Farbabb., zusätzlich auch auf der Rückseite des Hardcovers). www.geschkult.fu-berlin.de/e/db_entart_Kunst/datenbank (EK-Nr. 14232). Aufrufzeit: 10.06.2023 - ca. 15.36 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.

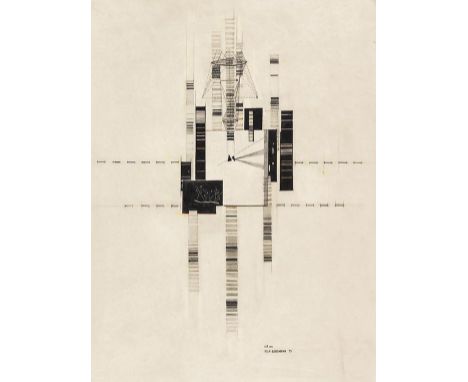

Ella Bergmann-Michel 1896 Paderborn - 1971 Vockenhausen/Taunus oB 170. 1924. Tusch- und Bleistiftzeichnung mit Aquarell. Rechts unten signiert, datiert und betitelt. Auf feinem Pergamentpapier. 41,5 x 54,3 cm (16,3 x 21,3 x 21,3 in), Blattgröße. [AR]. • Ella Bergmann-Michel ist eine visionäre Künstlerin und gilt als Pionierin der Fotocollage. • Ihre wissenschaftlich anmutenden, abstrakten Arbeiten auf Papier entstehen als künstlerische Resonanz der technischen Entwicklungen ihrer Zeit, die den Fortschritt feierte. • Ihr Stil ist geprägt von Konstruktivismus, Dadaismus, Surrealismus und Bauhaus. • Namhafte Galerien, wie Hanna Bekker vom Rath oder Eric Mouchet, haben der Künstlerin erst kürzlich eigene Ausstellungen gewidmet und machen ihr Schaffen einem größeren Publikum zugänglich. • Auf dem internationalen Auktionsmarkt erzielten ihre Werke in den letzten Jahren immer neue Höchstpreise (Quelle: artprice.com). Die Arbeit wird in das in Vorbereitung befindliche Werkverzeichnis von Herrn Dr. Norbert Nobis, Hannover, in Zusammenarbeit mit der Galerie Eric Mouchet, Paris, aufgenommen. Wir bedanken uns für die freundliche Auskunft. PROVENIENZ: Privatbesitz Baden-Württemberg (um 1980 direkt bei Robert Michel erworben). Privatbesitz Hessen (vom Vorgenannten erworben). AUSSTELLUNG: Ella Bergmann-Michel. Black Light, Galerie Hanna Bekker vom Rath, Frankfurt a. Main, 9.9.-29.10.2022. Aufrufzeit: 10.06.2023 - ca. 15.47 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONElla Bergmann-Michel 1896 Paderborn - 1971 Vockenhausen/Taunus oB 170. 1924. India ink and Pencil drawing with watercolors. Lower right signed, dated and titled. On fine glassine paper. 41.5 x 54.3 cm (16.3 x 21.3 x 21,3 in), size of sheet. [AR]. • Ella Bergmann-Michel was a visionary artist in the field of photo collage. • Her abstract paper works with a scientific touch were made as an artistic reaction to the technnological progress the world celebrated in those days. • Her style was informed by Constructivism, Dadaism, Surrealism and Bauhaus. • Well-known galleries like Hanna Bekker vom Rath or Eric Mouchet honored the artist in recent exhibitions to popularize her creation. • Over the past years, her works have fetched top prices on the international auction market (source: artprice.com). The work will be included into the forthcoming catalogue raisonneé compiled by Dr. Norbert Nobis, Hanover, in cooperation with Galerie Eric Mouchet, Paris. We are grateful for the kind support in cataloging this lot. PROVENANCE: Private collection Baden-Württemberg (acquired from Robert Michel around 1980). Private collection Hesse (acquired from the above). EXHIBITION: Ella Bergmann-Michel. Black Light, Galerie Hanna Bekker vom Rath, Frankfurt am Main, September 9 - October 29, 2022. Called up: June 10, 2023 - ca. 15.47 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

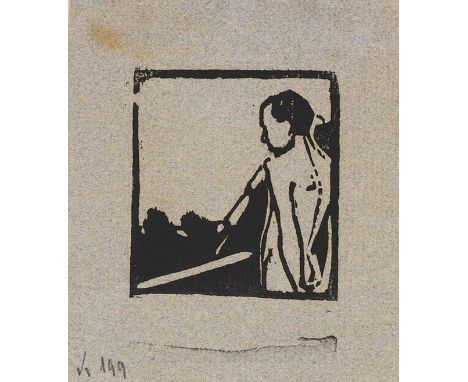

Ernst Ludwig Kirchner 1880 Aschaffenburg - 1938 Davos Knabenakt auf dem Balkon. 1905. Holzschnitt. Gercken A-4. Dube H 9. Von fremder Hand (vermutl. von Walter Kirchner, dem Bruder des Künstlers) bezeichnet 'K 199'. Auf gräulichem Maschinenbütten. 5,5 x 4,9 cm (2,1 x 1,9 in). Papier: 9,5 x 8 cm (3,7 x 3,1 in). Es könnte sich hierbei um einen Exlibris-Entwurf für Kirchners Künstlerkollegen Erich Heckel handeln. • Eines der frühesten druckgrafischen Werke des großen Expressionisten. • Aus dem Gründungsjahr der Künstlergruppe 'Brücke'. • Zeigt das gleiche jugendliche Modell wie Bleyls und Heckels Aquarelle 'Freilichtakt' und 'Badender Junge am Wasser' (jew. 1904, Brücke-Museum Berlin) und dokumentiert damit das gemeinsame Arbeiten der 'Brücke'-Künstler. • Das einzige Exemplar dieses Holzschnitts, das bisher auf dem internationalen Auktionsmarkt angeboten wurde (Quelle: artprice.com). PROVENIENZ: Vermutl. Sammlung Walter Kirchner (der Bruder des Künstlers), Berlin. Privatsammlung Baden-Württemberg. Sammlung Hermann Gerlinger, Würzburg (mit dem Sammlerstempel, Lugt 6032, vom Vorgenannten erworben, Galerie Wolfgang Ketterer, München, 28./29.5.1990). AUSSTELLUNG: Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottorf, Schleswig (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 1995-2001). Kunstmuseum Moritzburg, Halle an der Saale (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2001-2017). Buchheim Museum, Bernried (Dauerleihgabe aus der Sammlung Hermann Gerlinger, 2017-2022). LITERATUR: Hans Wentzel, Unbekannte gebrauchsgraphische Arbeiten von Ernst Ludwig Kirchner, in: Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, Kunstchronik 21, Hamburg 1968, S. 144 (dort noch m. d. späteren Dat. '1906'). Galerie Wolfgang Ketterer, München, 150. Auktion, 19. und 20. Jahrhundert, 28./29.5.1990, Los 228. Heinz Spielmann (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Sammlung Hermann Gerlinger, Stuttgart 1995, S. 93, SHG-Nr. 27 (m. Abb.). Hermann Gerlinger, Katja Schneider (Hrsg.), Die Maler der Brücke. Bestandskatalog Sammlung Hermann Gerlinger, Halle (Saale) 2005, S. 281, SHG-Nr. 637 (m. Abb.). Günther Gercken. Ernst Ludwig Kirchner. Kritisches Werkverzeichnis der Druckgraphik, Bd. 7 (1903-1937, Nr. A-1-A-331), Bern 2021, Kat.-Nr. A-4 (m. Abb.). Aufrufzeit: 10.06.2023 - ca. 16.24 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.ENGLISH VERSIONErnst Ludwig Kirchner 1880 Aschaffenburg - 1938 Davos Knabenakt auf dem Balkon. 1905. Woodcut. Gercken A-4. Dube H 9. Inscribed 'K 199' by a hand other than that of the artist (supposably by Walter Kirchner, the artist's brother). On grayish machine-made laid paper. 5.5 x 4.9 cm (2.1 x 1.9 in). Sheet: 9,5 x 8 cm (3,7 x 3,1 in). This could be a draft for an ex-libris for Kirchner's fellow artist Erich Heckel. • One of the artist's earliest prints. • A document of the cooperation between E. L. Kirchner, Fritz Bleyl and Erich Heckel a year before they founded the 'Brücke'. • Shows the same model as Bleyl's and Heckel's watercolors 'Freilichtakt' and 'Badender Junge am Wasser' (both from 1904, Brücke-Museum Berlin). • Only copy of this woodcut ever offered on the international auction market (source: artprice.com). PROVENANCE: Presumably from the collection of Walter Kirchner (the artis's brother), Berlin. Private collection Baden-Württemberg. Hermann Gerlinger Collection, Würzburg (with the collector's stamp, Lugt 6032, acquired from the above, Galerie Wolfgang Ketterer, Munich, May 28/29, 1990). EXHIBITION: Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottorf, Schleswig (permanent loan from the Hermann Gerlinger Collection, 1995-2001). Kunstmuseum Moritzburg, Halle an der Saale (permanent loan from the Hermann Gerlinger Collection, 2001-2017). Buchheim Museum, Bernried (permanent loan from the Hermann Gerlinger Collection, 2017-2022). LITERATURE: Hans Wentzel, Unbekannte gebrauchsgraphische Arbeiten von Ernst Ludwig Kirchner, in: Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, Kunstchronik 21, Hamburg 1968, p. 144 (there still with the later date '1906'). Galerie Wolfgang Ketterer, Municen, 150th auction, 19th and 20th Century, May 28/29, 1990, lot 228. Heinz Spielmann (ed.), Die Maler der Brücke. Sammlung Hermann Gerlinger, Stuttgart 1995, p. 93, SHG no. 27 (with illu.). Hermann Gerlinger, Katja Schneider (eds.), Die Maler der Brücke. Inventory catalog Hermann Gerlinger Collection, Halle (Saale) 2005, p. 281, SHG no. 637 (with illu.). Günther Gercken. Ernst Ludwig Kirchner. Kritisches Werkverzeichnis der Druckgraphik, vol. 7 (1903-1937, no. A-1-A-331), Bern 2021, cat. no. A-4 (with illu.). Called up: June 10, 2023 - ca. 16.24 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation.

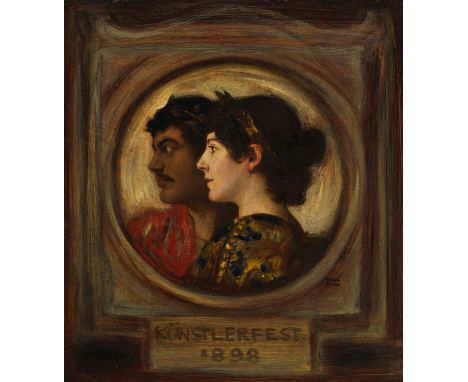

Franz von Stuck 1863 Tettenweis - 1928 München Franz und Mary Stuck – Künstlerfest. 1898. Öl auf Papier, kaschiert auf Holz. Voss 174. Rechts unten am Medaillon signiert sowie bezeichnet und datiert 'Künstlerfest 1898'. Verso verschiedentlich nummeriert. 27,8 x 25 cm (10,9 x 9,8 in). • Emblematisches seltenes Doppelporträt des berühmten Münchner Malerfürsten und seiner Gattin Mary. • Entstanden anlässlich des legendären Künstlerfestes 'In Arkadien' 1898 mit dem Paar als antiken Göttern. • Ein Nachfolgeporträt des Motivs von 1900 befindet sich in der Sammlung der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, München. • Bewegte Provenienzgeschichte. Wir danken Anna B. Rubin, HCPO New York, für die freundliche Unterstützung bei der Erbenermittlung. PROVENIENZ: Galerie Oscar Hermes, München (1898/99). Sammlung Kommerzienrat Fritz Eckel, Deidesheim (bis 19.12.1916: Hugo Helbing). Kunstsalon Gustav Seidenader, München (vom Vorgenannten erworben). Sammlung Paul Metz (1869-1942), Frankfurt a. Main (bis 1939). Kunsthaus Wilhelm Ettle, Frankfurt a. Main (1939 vom Vorgenannten erworben). Sammlung Willy Schenk (1897-1958), Maulbronn (1939 vom Vorgenannten erworben). Monuments, Fine Arts, and Archives (MFAA), Stuttgart (1949 vom Vorgenannten erhalten). Collecting Point, Wiesbaden (1949 vom Vorgenannten erhalten, in Verwahrung bis 1952, Nr. Wie 6263). Sammlung Willy Schenk (1897-1958), Maulbronn (1952 vom Vorgenannten zurückerhalten). Privatsammlung Baden-Württemberg (im Erbgang vom Vorgenannten). Privatsammlung Baden-Württemberg (vom Vorgenannten erworben). Gütliche Einigung mit den Erben nach Paul Metz (2023). Das Werk ist frei von Restitutionsansprüchen. Das Angebot erfolgt in freundlichem Einvernehmen mit den Erben nach Paul Metz auf Grundlage einer gerechten und fairen Lösung. AUSSTELLUNG: Internationale Kunstausstellung, Dresden 1901, Nr. 691. LITERATUR: Die Kunst für Alle, Heft 14, 1898/99, S. 239. Albert Kuhn, Allgemeine Kunstgeschichte. Malerei II, New York u. a. 1909, S. 1404. Hugo Helbing, München, Ölgemälde moderner Meister: Sammlung Kommerzienrat Fritz Eckel † in Deidesheim, Auktion 19.12.1916, Nr. 121 (m. Abb. Taf. 6). Fotografische Bildnisstudien zu Gemälden von Lenbach und Stuck, hrsg. von Josef A. Schmoll, Ausst.-Kat. Museum Folkwang, Essen 1969, Nr. 230: Fotografische Bildnisstudie aus dem Nachlass. Franz von Stuck und die Photographie, hrsg. von Josef A. Schmoll u. a., Ausst.-Kat. Museum Villa Stuck, München 1996, S. 47, 142, zur Fotografischen Bildnisstudie aus dem Nachlass. ARCHIVALIEN: Records Concerning the Central Collecting Points: Wiesbaden Central Collecting Point, 1945-1952, NARA, Washington, M1947, Record Group 260: Roll 0004, S. 6, 23, 30, 51, 53; Roll 0036, S. 47-48; Roll 0074, S. 23, 39, 108; Roll 0077, S. 4, 18, 19, 31, 33, 37, 58, 95; Roll 0107, S. 1-2. Entschädigungsakten Paul Metz und Paul Clemens Metz, Hessisches Hauptstaatsarchiv, Wiesbaden, Bestand 518, Nr. 41621, fol. 62, 99, 101. Annotiertes Exemplar des Auktionskataloges Hugo Helbing, 19.12.1916, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München (https://doi.org/10.11588/diglit.56127). Handexemplar des Auktionskataloges Hugo Helbing, 19.12.1916, Kunsthaus Zürich, Bibliothek (https://doi.org/10.11588/diglit.48747). Das Doppelporträt von Franz von Stuck und Mary Lindpainter, mit der er seit 1897 verheiratet ist, entsteht anlässlich eines der großartigen Feste der Münchner Künstlergemeinschaft der Jahrhundertwende. Im Medaillon in Anlehnung an römische Bildnisse, am unteren Rand versehen mit einer Inschrift-artigen gemalten Plakette zeigt sich das schöne Paar, Stuck mit dem grünen Lorbeerkranz des Künstlers, Mary mit dem goldenen Reif einer Göttin. Der sich selbst gern als wilder Faun sehende Stuck verleiht sich einen dunkleren Hautton, während Mary im Vordergrund hell strahlt. Das Motto des Festes, ausgerichtet von der Münchner Künstlergemeinschaft Allotria und der Münchner Secession hat das Motto 'In Arcadia' und findet in imposanter Kulisse im Königlichen Hoftheater statt. Dahinter steht nicht zuletzt der gemeinnützige Zweck, ein neues Künstlerhaus errichten zu können. Die feierfreudige Bohème findet sich in antiken Kulissen eines Parthenons zusammen, verkleidet als mythologische Figuren, Götter, Faune, Bacchantinnen, Gladiatoren und Pharaos. Stuck und Mary erscheinen als römisches Patrizier- oder griechisches Götterpaar. Das Motto ist zu verstehen als Anspielung an das Arkadien der Kunst, Musik und Literatur, das – zwar mit Bezug zu Griechenland und der Antike – als eine Vorstellung eines Ortes und einer Zeit existiert, in der Zufriedenheit und Glück herrschen. Zugleich verweist es auf die Epoche der Renaissance als der Wiedergeburt der Antike und als Höhepunkt europäischen Kunstschaffens nicht nur aus der Sicht Stucks. Als Vertreter einer erneuten Renaissance und Kunstblüte um die Jahrhundertwende, die sich ihrer Bedeutung bewusst ist, zeigt sich Stuck hier mit seiner Gattin mit dem von Lorbeer gekrönten Haupt des Malerfürsten. Das Kunstwerk blickt auf eine ebenso bedeutende wie bewegende Provenienzgeschichte zurück. Bis zu dessen Tod befindet es sich in der Sammlung des Kommerzienrates Fritz Eckel, Inhaber eines großen Weingutes. Später, mit hoher Wahrscheinlichkeit vor 1931, geht das Werk in die Sammlung des bekannten Frankfurter Fabrikanten Paul Metz ein. Metz, Inhaber der Offenbacher Schrauben Industrie, ist eine Größe im Frankfurter Gesellschaftsleben, bewohnt eine luxuriöse Villa in Frankfurt und eine weitere am Starnberger See. Die 30er Jahre bringen jedoch den Umbruch. Von den Folgen der Weltwirtschaftskrise kann sich der lutherische getaufte Paul Metz, der nach der NS-Rassenlehre als jüdisch eingestuft wird, nach 1933 nicht mehr erholen. Von dem Gemälde von Franz Stuck trennt er sich jedoch lange nicht. Erst 1939 verkauft er das Bild gemeinsam mit einem weiteren Werk für insgesamt 600 RM an den Kunsthändler Wilhelm Ettle. 1942 wird Paul Metz von den Nationalsozialisten nach Theresienstadt und anschließend nach Treblinka deportiert und ermordet. Das Gemälde von Stuck befindet sich derweilen bei dem Maulbronner Unternehmer Willy Schenk, dem Ettle es unverzüglich nach der Übernahme von Paul Metz verkauft. Nach dem Krieg wird es, ein Verdachtsfall für NS-Raubkunst, durch die Besatzungsmächte überprüft. Bis 1952 verbleibt das Werk im Collecting Point in Wiesbaden. Das Bild wird dann jedoch an Willy Schenk zurückgegeben, obwohl Clemens Metz, der einzige Sohn von Paul Metz, das verlorene 'Selbstgemälde der Eheleute Stuck auf einem Künstlerfest' nach dem Krieg als Verlust angemeldet hatte. Nach dem Tod von Willy Schenk 1958 verbleibt das Gemälde in dessen Familie. Heute kann Franz von Stucks beeindruckendes 'Künstlerfest' im besten Einvernehmen mit den Erben nach Paul Metz frei von Restitutionsansprüchen angeboten werden. [KT/AT] Aufrufzeit: 10.06.2023 - ca. 18.27 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten.

-

9954 Los(e)/Seite