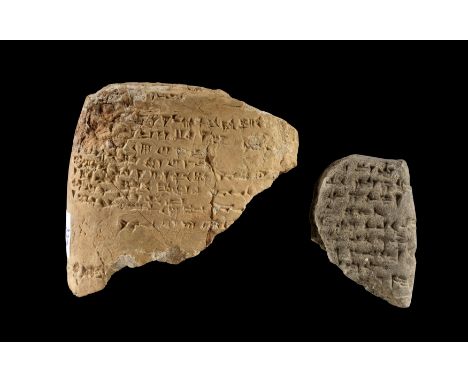

Fragmente von Keilschriftkissen. a) L 7,5cm, B 8cm, H maximal 4cm. Aus rötlichem Ton. Untere, linke Ecke eines kissenförmigen Keilschrift-Täfelchens mit gut lesbaren Schriftzeichen. Auflistung von Gegenständen oft aus Silber oder Gold mit Gewichtsangaben, u.a. ein goldener Ring der Hohepriesterin. Sumerisch, 2. Hälfte 2. Jt. v. Chr. ca. ein Drittel des Originals erhalten, feine Risse. b) L 5,5cm, B 4cm, H maximal 2,2cm. Aus grauem Ton. Obere, rechte Ecke eines kissenförmigen Keilschrift-Täfelchens mit gut lesbaren Schriftzeichen: Wohl eine Adoptionsurkunde. Assyrisch, 13. - 12. Jh. v. Chr. Schriftzeichen etwas verwaschen. 2 Stück! Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1990.

9953 Preisdatenbank Los(e) gefunden, die Ihrer Suche entsprechen

9953 Lose gefunden, die zu Ihrer Suche passen. Abonnieren Sie die Preisdatenbank, um sofortigen Zugriff auf alle Dienstleistungen der Preisdatenbank zu haben.

Preisdatenbank abonnieren- Liste

- Galerie

-

9953 Los(e)/Seite

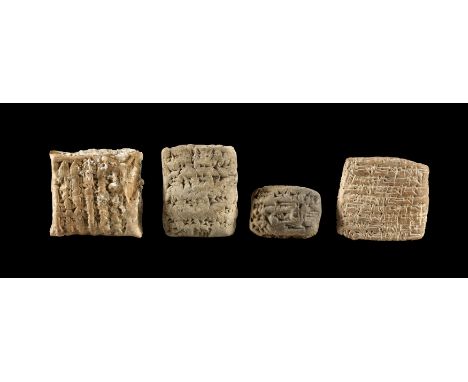

Sammlung von Keilschriftkissen. Sumerisch, 2. Jt. v. Chr. a) L 4,3cm, B 4,5cm, H maximal 2,4cm. Aus rötlichem Ton. Fragment von einem kissenförmigen Keilschrift-Täfelchen mit gut lesbaren Schriftzeichen. Reste von Sinter, eine Ecke gebrochen. Erworben 2007. b) L 3,8cm, B 4,7cm, H maximal 2cm. Aus beigem Ton. Kissenförmiges Keilschrift-Täfelchen mit gut lesbaren Schriftzeichen. Intakt. Erworben 2007. c) L 3,6cm, B 2,7cm, H 1,5cm. Aus braunem Ton. Intakt. Erworben 2007. d) L 4,5cm, B 4cm, H maximal 4cm. Aus rotbraunem Ton. Abgeplatzte Rückseite von einem kissenförmigen Keilschrift-Täfelchen mit gut lesbaren Schriftzeichen: Erwähnt wird der Ort Wahsusana, der in Kültepe-Texten häufig erwähnt wird. Assyrisch, 19. - 18. Jh. v. Chr. Erhalten ist nur die oberste Schicht. Erworben 2003. 4 Stück! Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1990. b) und c) davor erworben bei Vince McCarthy, Southhampton, Ende der 1980er Jahre.

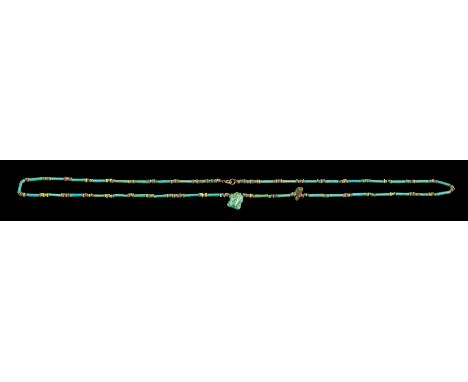

Fayencekette. Neues Reich, 1350 - 1070 v. Chr. L 80cm. Kette aus farbigen Fayence-Gliedern mit türkisfarbener Glasur in Röhrenform mit dazwischen gesetzten gelben, roten und grünen Scheibchen. Zwei Anhänger, ein Fayence-Skarabäus und ein Naturstein. Intakt, neu aufgezogen. Provenienz: Aus der Sammlung H. D. B., Baden-Württemberg, erworben bis 1979.

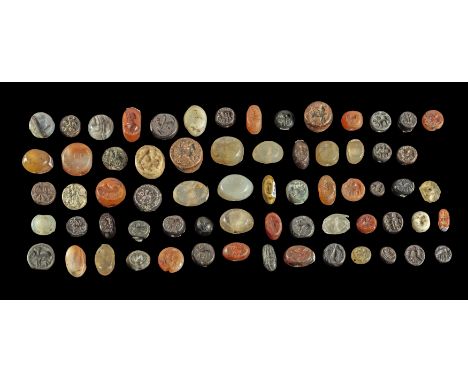

Sammlung Fingerringe, Stempelsiegel und Amulette. Achämenidisch, 5. Jh. v. Chr. - islamisch, 13. Jh. n.Chr. Darunter: a) 76 Fingerringe aus Silber, Bronze, Messing u. Glas, darunter 5 Schlüsselringe aus achämenidischer, römischer, byzantinischer und islamischer Zeit. b) 16 Bronzestempel mit Öse und unterschiedlichen Motiven wie z.B. Tieren oder Inschriften. c) 8 Amulette aus Bronze, Stein und Glas. Darunter ein byzantinischer Kreuzanhänger und ein arabisches herzförmiges Glasamulett. Ein Stück gebrochen. 100 Stück! Fundgrube! Größtenteils intakt. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung Stempelsiegel. Mesopotamien, Anatolien, 6. - 4. Jt. v. Chr. Vorwiegend aus Steatit oder Serpentin. Mit durchbohrten Griffen. Auf der Siegelfläche geometrischer Dekor. 20 Stück! Früheste Siegelexemplare! Größtenteils intakt, ein Exemplar gebrochen, teils winzige fehlende Fragmente. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

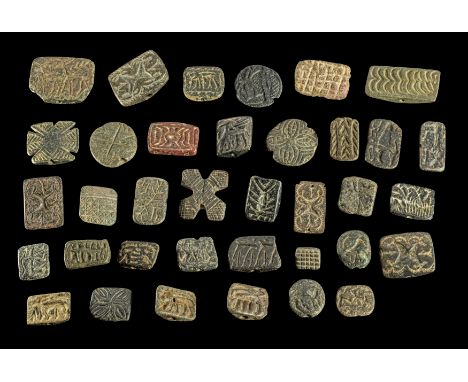

Sammlung giebelförmiger Stempelsiegel. Anatolien, 5. - 3. Jt. v. Chr. Vorwiegend aus schwarzem oder grün-schwarzem Stein, wahrscheinlich Chlorit oder Serpentin. In der Regel mit Bohrung und giebelförmig, ein paar halbkugelig. Meist mit rechteckiger, einige auch mit ovaler oder runder Siegelfläche. Darauf vierbeinige Tiere, z.B. Ziegen, Hirsche oder Gazellen oder einige mit vegetabilem oder geometrischem Dekor. 36 Stück! Größtenteils intakt, bei einem Stück ist der Griff gebrochen, bei wenigen Stücken fehlen winzige Fragmente, Reste von Sinter. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

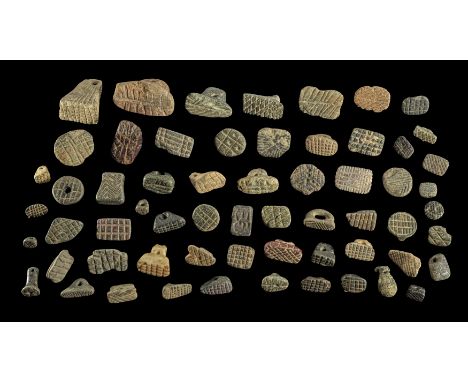

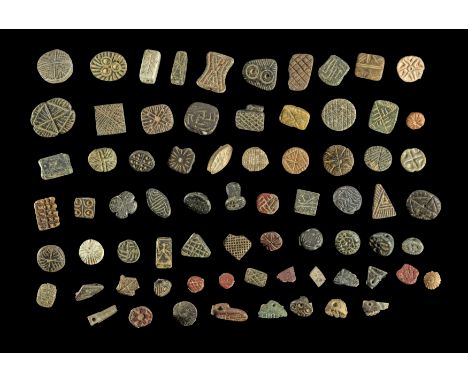

Sammlung Stempelsiegel mit geometrischem Dekor. Mesopotamien, 6. - 5. Jt. v. Chr. Aus verschiedenen Steinsorten, v.a. Steatit und Serpentin, mit Griff oder Bohrung, unterschiedliche Formen z.B. giebelförmig. Auf den Siegelflächen Linien in verschiedenen Anordnungen. 61 Stück! Früheste Exemplare von Stempelsiegeln! Größtenteils intakt, bei fünf Stücken ist der Griff gebrochen, bei wenigen Stücken fehlen winzige Fragmente. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung Stempelsiegel mit geometrischem Dekor. Mesopotamien, 6. - 5. Jt. v. Chr. Aus verschiedenen Steinsorten, v.a. Steatit und Serpentin, mit Griff oder Bohrung, unterschiedliche Formen z.B. giebelförmig. Auf den Siegelflächen Linien in verschiedenen Anordnungen. 51 Stück! Größtenteils intakt, bei wenigen Stücken fehlen winzige Fragmente, ein Stück zur Hälfte gebrochen. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

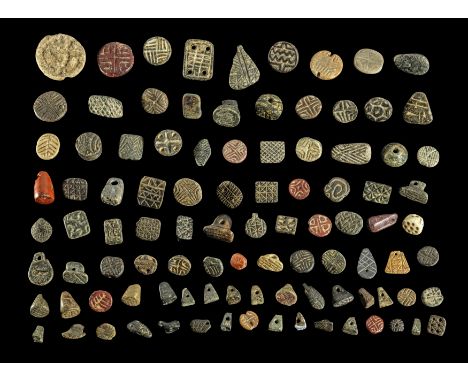

Sammlung Stempelsiegel mit geometrischem Dekor. Mesopotamien, Uruk, 5. - 4. Jt. v. Chr. Vorwiegend Chlorit, Serpentin oder Steatit. Meistens mit Griff, einige mit Bohrung. Unterschiedliche Formen mit rechteckiger, einige auch mit ovaler oder runder Siegelfläche, darauf geometrischer Dekor. 72 Stück! Größtenteils intakt, bei einem Stück ist der Griff gebrochen, bei wenigen Stücken fehlen winzige Fragmente, Reste von Sinter. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung Stempelsiegel mit geometrischem Dekor. Mesopotamien, Uruk, 5. - 4. Jt. v. Chr. Vorwiegend Chlorit, Serpentin oder Steatit. Meistens mit Griff, einige mit Bohrung. Unterschiedliche Formen mit rechteckiger, einige auch mit ovaler oder runder Siegelfläche, darauf geometrischer Dekor. 72 Stück! Größtenteils intakt, bei wenigen Stücken fehlen winzige Fragmente, Reste von Sinter. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung giebelförmiger Stempelsiegel. Anatolien, 5. - 3. Jt. v. Chr. Vorwiegend aus schwarzem oder grün-schwarzem Stein, wahrscheinlich Chlorit oder Serpentin. In der Regel mit Bohrung und giebelförmig. Meist mit rechteckiger, einige auch mit ovaler oder runder Siegelfläche. Darauf vierbeinige Tiere, z.B. Ziegen, Hirsche oder Gazellen oder einige mit vegetabilem oder geometrischem Dekor. 36 Stück! Größtenteils intakt, bei einem Stück ist der Griff gebrochen, bei wenigen Stücken fehlen winzige Fragmente, Reste von Sinter. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

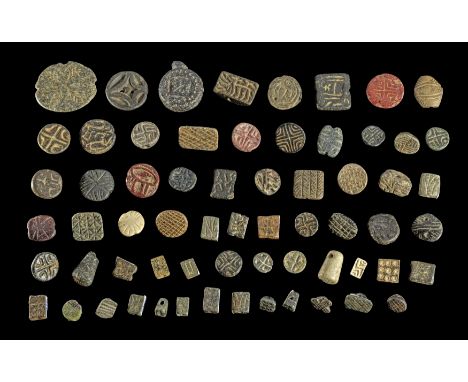

Sammlung Stempelsiegel mit geometrischem Dekor. Mesopotamien, Uruk, 5. - 4. Jt. v. Chr. Vorwiegend Chlorit, Serpentin oder Steatit. Meistens mit Griff, einige mit Bohrung. Unterschiedliche Formen mit rechteckiger, einige auch mit ovaler oder runder Siegelfläche, darauf geometrischer Dekor. 98 Stück! Größtenteils intakt, bei einem Stück ist der Griff gebrochen, bei wenigen Stücken fehlen winzige Fragmente. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung Stempelsiegel mit geometrischem Dekor. Mesopotamien, Uruk, Anatolien, 5. - 3. Jt. v. Chr. Vorwiegend Chlorit, Serpentin oder Steatit. Meistens mit Bohrung, einige mit Griff. Unterschiedliche Formen mit rechteckiger, quadratischer, einige auch mit ovaler oder runder Siegelfläche, darauf geometrischer Dekor. Zum Teil auch giebelförmig. 64 Stück! Größtenteils intakt, bei einem Stück ist der Griff gebrochen, bei wenigen Stücken fehlen winzige Fragmente. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

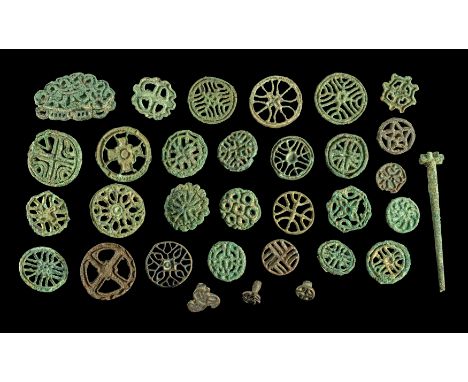

Sammlung baktrischer Stempelsiegel. Baktrien, 2. Jt. v. Chr. Bronzevollguss. In der Regel runde Stempel mit Grifföse. Stempel in Form von Rosetten, Linien, Sternen, Kreuzen. Sog. Compartimentsiegel. Sowie eine Nadel (L 14cm) mit einem Nadelkopf in Form eines sternförmigen Stempels. 32 Stück! Grüne Patina, größtenteils intakt, bei einem Stück ist der Griff gebrochen, ein Stück ist geklebt und bei einem fehlt ein Fragment. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011. Vgl. S. Baghestani, Metallene Compartimentsiegel aus Ost-Iran, Zentralasien und Nord-China (1997).

Sammlung mesopotamischer Stempelsiegel. Uruk, Djemdet Nasr Periode, ca. 3300 - 2900 v. Chr. Aus Calcit, schwarz-weiß geädertem oder orange geädertem Stein. Halbkugelig mit horizontaler Bohrung. Auf der Siegelfläche durch Bohrlöcher entstandene, stilisierte Tiere. 8 Stück! Winzige Fragmente fehlen, bei einem Stück ein größeres, fehlendes Fragment. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung anatolischer Amulett-Siegel. 5. - 4. Jt. v. Chr. Aus Serpentin. In Axt- oder Fußform, mit Bohrung, auf der Siegelfläche geometrischer Dekor. 4 Stück! Winzige Fragmente fehlen. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

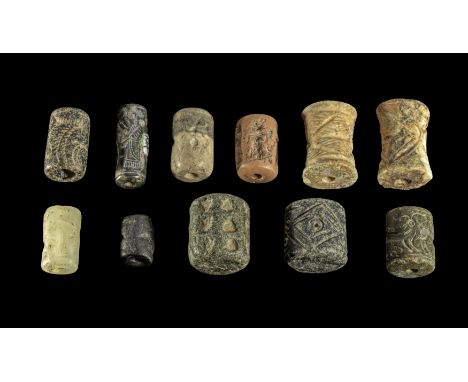

Sammlung Rollsiegel. 5. Jt. - 5. Jh. v. Chr. Aus unterschiedlichen Steinarten wie z.B. Chalzedon, Steatit etc. Die Abrollung zeigt geometrischen oder figürlichen Dekor. Verschiedene Kulturen wie Djemdet Nasr, Mittani, Akkader, Achämeniden etc. 11 Stück! Winzige Fragmente fehlen. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung Rollsiegel. 3. - 1. Jt. v. Chr. Aus Fritte und unterschiedlichen Steinarten. Die Abrollung zeigt geometrischen oder figürlichen Dekor. Verschiedene Kulturen wie z.B. Djemdet Nasr, Mitanni, Assyrer. 10 Stück! Winzige Fragmente fehlen. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

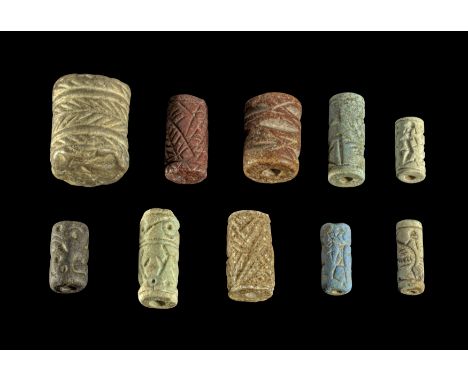

Sammlung mesopotamischer Rollsiegel. Uruk, Djemdet Nasr Periode, ca. 3100 - 2900 v. Chr. Vorwiegend aus Marmor, Kalkstein, Achat, schwarzem und grauem Stein. Zylindrisch mit vertikaler Bohrung. Die Abrollung zeigt unterschiedlichen geometrischen Liniendekor. 30 Stück! Intakt. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung mesopotamischer Rollsiegel. Uruk, Djemdet Nasr Periode, ca. 3100 - 2900 v. Chr. Vorwiegend aus Marmor, Kalkstein, Achat, Muschel, schwarzem Stein und Fritte. Zylindrisch mit vertikaler Bohrung. Die Abrollung zeigt unterschiedlichen geometrischen Liniendekor. 78 Stück! Größtenteils intakt. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung mesopotamischer Rollsiegel. Mitanni, Mitte 2. Jt. v. Chr. Aus Fritte. Zylindrisch mit vertikaler Bohrung. Überwiegend mit figürlichem Dekor. 46 Stück! Größtenteils intakt. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

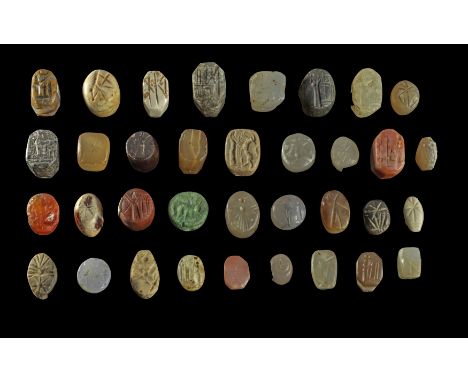

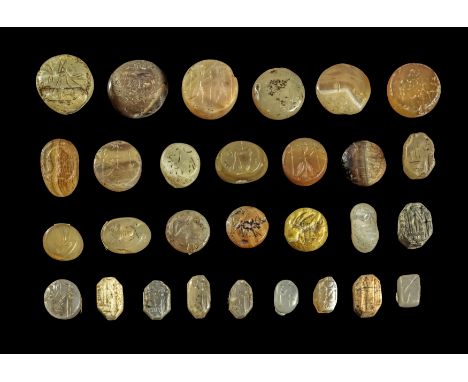

Sammlung neo-babylonischer Stempelsiegel. 9. - 7. Jh. v. Chr. Aus verschiedenen Steinarten, v.a. Achat, Lagenachat, Chalzedon, Karneol, Hämatit, mit Bohrung, pyramiden- oder kegelförmig, teils oktogonal. Auf den Siegelflächen das Motiv des Anbetenden vor einem Altar und der geflügelten Sonnenscheibe. 35 Stück! Größtenteils intakt, teils fehlen winzige Fragmente. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung sassanidischer und neo-babylonischer Stempelsiegel. Aus verschiedenen Steinarten, v.a. Achat, Lagenachat und Chalzedon. Darunter a) 17 Sasanidische Siegel, mit Bohrung, halbkugelig oder ovoid, zwei Stück kegelförmig. Auf den Siegelflächen Tiere, florale Motive (Granatäpfel), eine männliche Büste und sechs Stück mit Gayomards. 5. Jh. n. Chr. b) 12 neobabylonische Stempelsiegel, mit Bohrung, pyramiden- oder kegelförmig, teils oktogonal. Auf den Siegelflächen das Motiv des Anbetenden vor einem Altar, einmal eine geflügelte Sonnenscheibe. 9. - 7. Jh. v. Chr. 29 Stück! Größtenteils intakt, teils fehlen winzige Fragmente. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

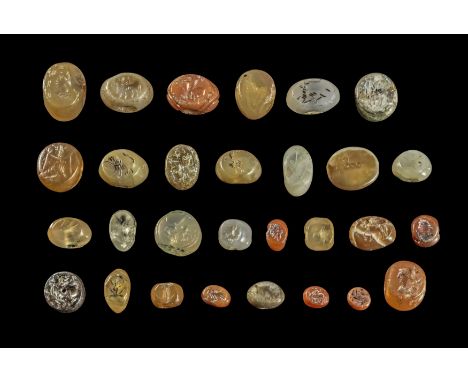

Sammlung sassanidischer Stempelsiegel. 5. Jh. n. Chr. Aus verschiedenen Steinarten, v.a. Achat, Lagenachat, Chalzedon, Karneol, mit Bohrung, zwei Stück facettiert, halbkugelig oder ovoid. Auf den Siegelflächen Tiere (Zeburinder, Löwen, Vögel, geflügelte Pferde), florale Motive (Granatäpfel), männliche Büsten und Gayomards. 29 Stück! Größtenteils intakt, teils fehlen winzige Fragmente. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung sassanidischer Stempelsiegel. 5. Jh. n. Chr. Aus verschiedenen Steinarten, v.a. Achat, Lagenachat, Chalzedon, Karneol, mit Bohrung, ein Stück facettiert mit glatter Siegelfläche, halbkugelig oder ovoid. Auf den Siegelflächen Tiere (Zeburinder, Löwen, Vögel, geflügelte Pferde, Skorpione, Greife), florale Motive (Granatäpfel), männliche Büsten, Gayomard und Embleme (nisa). 37 Stück! Größtenteils intakt, teils fehlen winzige Fragmente. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

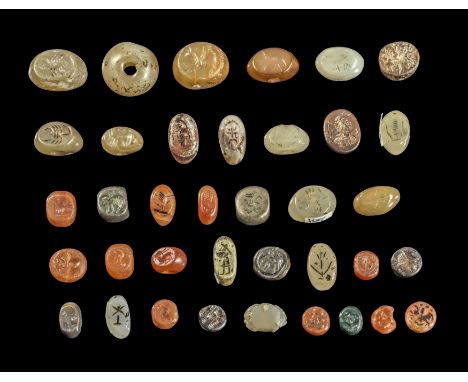

Sammlung sassanidischer Stempelsiegel. 5. Jh. n. Chr. Aus verschiedenen Steinarten, v.a. Achat, Lagenachat, Chalzedon, Karneol, Hämatit, ein Exemplar aus Bergkristall, mit Bohrung, fünf Stück facettiert, halbkugelig oder ovoid, drei Stück kegelförmig. Auf den Siegelflächen Tiere (Zeburinder, Löwen, Vögel, Steinböcke, geflügelte Pferde, Skorpione, Greife), florale Motive (Granatäpfel), männliche Büsten, Gayomard und Embleme (nisa). 68 Stück! Größtenteils intakt, teils fehlen winzige Fragmente. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Kleine Sammlung frühchristlich konnotierter Terrakottagegenstände. Sog. Pilgerflasche. Aus dem Heiligen Land, Ende 2. Jt. v. Chr. H 14,5cm. Einseitig sternförmig bemalt. Kleine Absplitterungen. Drei spätrömische Lampen mit Verzierungen. 4. - 7. Jh. n. Chr. L 8 - 9,7cm. Intakt. Dazu eine moderne Nachahmung einer römischen Lampe mit Artemis. 5 Stück! Mit Sammlernotizen von 1978! Provenienz: Aus der Sammlung H. D. B., Baden-Württemberg, erworben bis 1978. Ex Gorny & Mosch, München Auktion 283, 2021, Los 873 (verkauft, aber nicht bezahlt).

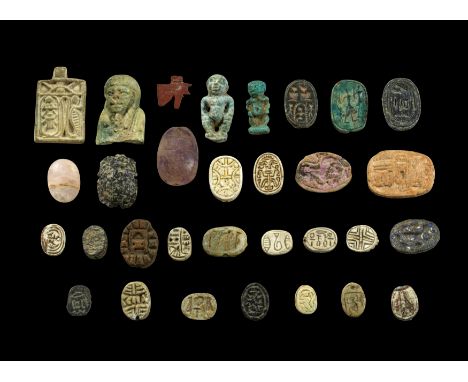

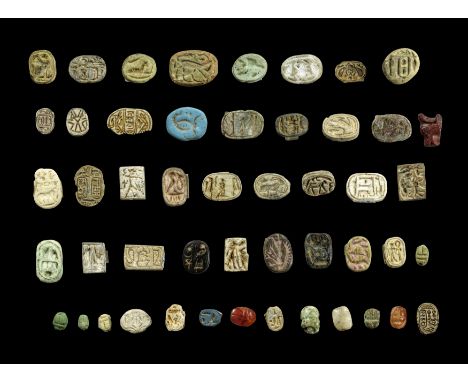

Sammlung Skarabäen und Amulette. Nordafrika, 2. Zwischenzeit bis 31. Dynastie, 1782 - 332 v. Chr. Vorwiegend aus Steatit und Fritte, zwei Exemplare aus Amethyst, eines aus Holz, eines aus Granit. Darunter 25 Skarabäen mit horizontaler Bohrung, ein rechteckiges, ein langovales Amulett sowie zwei Miniatur-Patäken, ein Udjat-Auge und ein Teil eines Ushebtis aus grüner Fayence. 31 Stück! Größtenteils intakt. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Sammlung Skarabäen. Nordafrika, 2. Zwischenzeit bis 26. Dynastie, 1782 - 525 v. Chr. Vorwiegend aus Steatit und Fritte, zwei Exemplare aus Karneol und eines aus Achat. Darunter 36 Skarabäen mit horizontaler Bohrung, sechs rechteckige und ein stierköpfiges Amulett sowie drei skaraboide Siegel u.a. 49 Stück! Größtenteils intakt, ein Exemplar gebrochen, bei manchen Stücken winzige fehlende Fragmente. Provenienz: Ex Sammlung Gustav Oberländer (1926-2012), Baden-Württemberg, erworben auf dem deutschen Kunstmarkt 1985 - 2011.

Kleine Sammlung neolithischer Knochenobjekte. Neolithisch: Nadel aus Knochen. L 11,4cm. Hornpfriem. L 10,3cm. Hirschhornbohrer. L 15,4cm. Mittelalterlich: Große Tonschale mit schrägem Rand. ø 30,2cm. Gebrochen und zusammengesetzt, mit alter Restaurierung. 4 Stück! Mit Sammlernotizen! Provenienz: Aus der Sammlung H. D. B., Baden-Württemberg, erworben bis 1979.

Drei Carchi Fußschalen. ca. 1200 n. Chr. ø 18,7 - 20,2cm, H 8,7 - 11,1cm. Ton mit schwarzem Überzug, bemalt in Beige und Rot. Im Inneren mit unterschiedlichen Darstellungen: zwei Vögel zwischen geometrischen Bändern, ein Stern und Treppenmotiv, mythologisches Wesen in abstrakter Form. Außen einfache Linien- und Treppenmotive. 3 Stück! Oberfläche berieben, ein Stück am Rand geklebt. Provenienz: Ex süddeutsche Privatsammlung U.H.; ex Sammlung H.O., Baden-Württemberg, seit vor 1970.

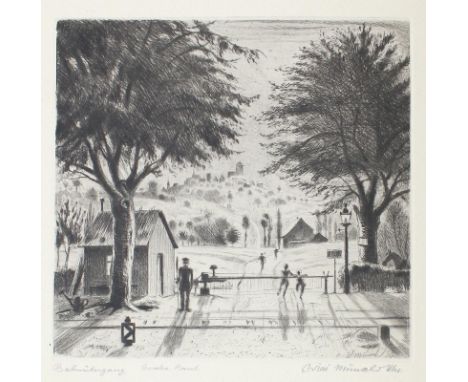

Münch-Khe, Willi: (1885 Karlsruhe 1960). "Bahnübergang Strecke Basel". Radierung. 15,1 x 15,1, Blgr. 31 x 29,5 cm. Sign. u. betit. Mit dem Namenszug i.d. Platte. Verso mit St. des "Künstlerbund Karlsruhe" u. hs. num. "143". ╔Dabei: Ders.╗ "In Baden-Baden". Rad., ca. 22 x 14, Blgr. 34,5 x 25,5 cm. Sign. u. betit. - ╔Ders.╗ "Parklandschaft". Rad., ca. 15 x 16 cm, Blgr. 31,5 x 29,5 cm. Sign. u. betit. - ╔Ders.╗ Kutschfahrt durch eine Allee. Rad., 1924, ca. 13 x 17, Blgr. 30 x 40,8 cm, monogr. u. dat. i.d. Platte. - Verso jwls. mit St. des "Künstlerbund Karlsruhe" u. hs. num. "142" bzw. "152". Zus. 4 Bl. R

Sammlung: von 88 Bdn. zu Baden-Württemberg. Versch. Einbände u. Formate. ╔Enthält u.a.:╗ Baaden im Großherzogthum mit seinen Bädern und Umgebungen. Karlsruhe o.J. - Schmidt,J.W. Die badische Markgraffschaft. Karlsruhe 1804. - Entwurf der Proceß-Ordnung... für das Grossherzogthum Baden. Karlsruhe 1830. - Weitere, darunter 64 Bände bzw. Hefte Verhandlungen der Stände-Verhandlungen des Großherzogthums Baden. - Gebrauchssp., nicht eingehend kollat.

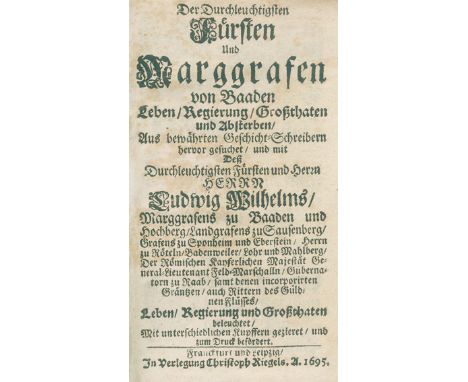

Baden.: Der Durchleuchtigsten Fürsten und Marggrafen von Baaden Leben, Regierung, Grossthaten und Absterben. Aus den bewährten Geschicht-Schreibern hervor gesuchet... und mit dess... Ludwig Wilhelms, Marggrafens zu Baaden... Leben, Regierung und Grossthaten beleuchtet. Ffm. u. Lpz., Riegel 1695. Kl.8°. Mit gest. Portrait-Front., 5 gest. Portait.-Taf., 8 Kupfertaf. mit Ansichten (davon 2 gefaltet), 1 gest. Faltplan u. 1 gefalt. Tabelle. 5 Bl., 474 (recte: 472), 132 S. Prgt. d. Zt. mit hs. Rtitel. (Fehlen die Schließbänder). VD 17, 23:301970 N. - Mit Ansichen von Baden-Baden, Pforzheim, Durlach u.a. Neben den Lebensbeschreibungen auch über Städte und Landschaft, besonders im Hinblick auf die zerstörerischen Auswirkungen durch den Pfälzischen Erbfolgekrieg. Separat paginiert schließt sich die Biographie des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden an, der "Türkenlouis" genannt. - Kompl. mit allen 15 Kupfern u. der Tabelle selten. - Tls. fleckig, Faltkupfer wasserrandig u. mit Einrissen.

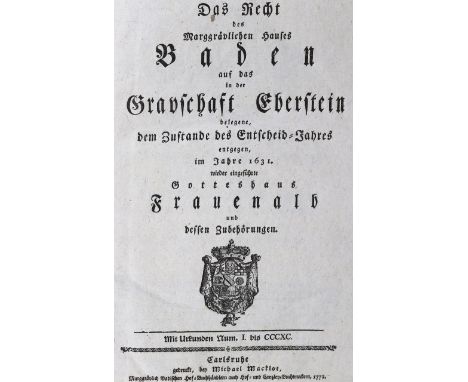

Preuschen,G.E.L.: Das Recht des Marggrävlichen Hauses Baden auf das in der Gravschaft Eberstein belegene, dem Zustande des Entscheid-Jahres entgegen, im Jahre 1631. wieder eingeführte Gotteshaus Frauenalb und dessen Zubehörungen... Karlsruhe, Michael Macklot 1772. Mit Wappenkupfer, gest. Titelvignette u. vier ausklappbaren Stammbäumen. 304 S. Pbd. d. Zt. VD18 10373233. - Guter Zustand. Kaum gebräunt, vereinzelt gering stockfleckig. Einband min. ber.

Album: mit 28 eingesteckten, auf Photo-Kart. aufgez. Portrait-Photos (Format je ca. 17 x 11 cm), um 1900. 4°. Läd. Samt-Album d. Zt. mit Metall-Schließe, Vdeckel-Applikation u. Goldschn. (Vdeckel u. Rckn. vom Buchblock gelöst, berieb.). Enthält meist Portraits des deutschen Adels, darunter Sophie u. Karl von Hardenberg, Kaiserin Augusta, Prinz Ludwig von Baden, Prinz Bellamonte, Großherzogin Hilda von Baden, die Königin von Schweden, etc. Außerdem 1 Photo einer Zeichn. (Kaiser Wilhelm I auf dem Sterbebett 1888), zus. 29 Photos. - Tls. stockfleckig. - Album with 28 portrait photos, mounted on photo-cardboard, around 1900. Contemporary velvet album (damaged). Partly foxing. R

Sandle,D.u.M.: "Stooks & Bushes". 6 Kaltnadelradierungen von Michael Sandle mit einem Gedicht seines Bruders Doug Sandle. Baden-Baden, Ed. Galerie Suzanne Fischer 1979. 4°. Mit 6 sign., dat. u. num. Kaltnadelradierungen. 3 Bl. Text. Lose in Olwd.-Kassette m. gepr. Deckel- u. Rtitel. Eines von 20 arabisch num. Ex. (GA: 30, d.h. 10 römisch num. Ex. nicht für den Handel bestimmt). - Damaliger Preis 1650,- DM.

(Pfeiffer,J.V.v.).: Lehrbuch sämmtlicher oeconomischer Cameralwissenschaften. 4 Bde. Mannheim, Schwan 1777-79. Mit einigen Kupfern. 4°. Pbde. d. Zt. Humpert 801. - Bd. 1 (nur Teil 1 u. Anhang, ohne Teil 2) in neuer verm. Aufl. Bde. 2-4 (je 2 Teile in 1 Band) in EA. - Nicht eingehend kollat. Tls. Gebrauchsspuren. - ╔Dabei: Bde. 1, 2 u. 4╗ (Dubletten). - ╔Grundsätze╗ der Universal-Cameral-Wissenschaft... Ffm. 1783. - ╔Landwirthschaftliches Wochenblatt╗ für das Großherzogthum Baden. Jg. 9. Karlsruhe 1841. - ╔Oeconomia Controversa╗ oder Entscheidung... ökonomischen Streitfragen. Nur Bd. 1. Bln. 1787. - Zus. 10 Bde.

Code Napoleon: mit Zusäzen und Handelsgesetzen als Land-Recht für das Großherzogthum Baden. Karlsruhe, Müller 1809. XXXIX, 763 S. Hldr. d. Zt. (Buchblock verzogen, berieb., ob. Kap. eingerissen). Mit Verordnung vom 27.12. 1809 wurde der Code Napoleon ab Datum 1.1. 1810 zum badischen Landrecht erklärt und behielt bis 1900 seine Gültigkeit. - Tls. etw. fleckig.

Eisgruber,E.: Rosmarin und Thymian. Kinderspiele, Tiere und Blumen im Frühling. Der "Kinderspiele" zweites Buch. Bln., Stuffer (1928). 4°. Mit farb. Illustr. von Elsa Eisgruber. 8 Bl. Farb. illustr. Ohlwd. (Fleckig u. berieb.). Stuck-Villa II, 171. Doderer I, 342. - Erste Ausgabe dieses anmutig illustrierten Bilderbuches. - Gelockert, tls. leicht fleckig, vord. Vors. lose. - ╔Dabei: Dass.╗ Lizenzausgabe Stuffer, Baden-Baden/Wunderlich, Lpz. (1949). Opbd. - Aus dem Nachlass von Herbert Stuffer.

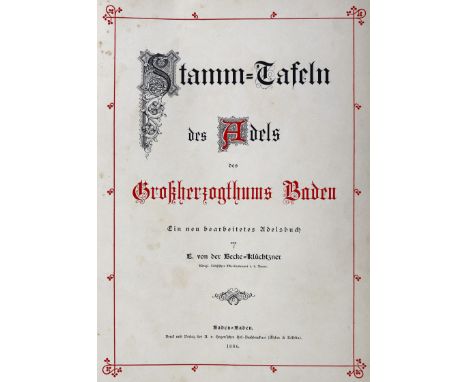

Becke-Klüchtzner,E.v.d.: Stamm-Tafeln des Adels des Großherzogthums Baden. Baden-Baden, Hagen 1886. Fol. Mit zahlr. Wappenabb. im Text. 631 S. Ohldr. mit Goldpräg. (Berieb. u. best.). Dahlmann-W. 615. Erste Ausgabe. - Druck durchgehend in Rot u. Schwarz. Nachwort dat. 1888. - Tls. leichte Gebrauchsspuren.

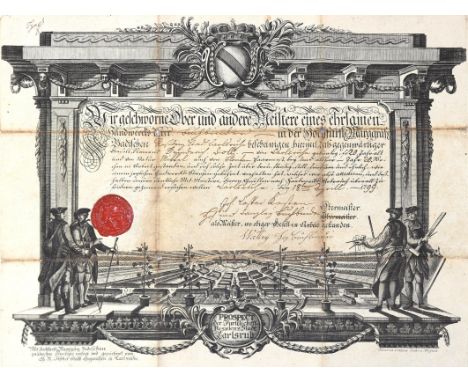

Karlsruhe.: Prospect der Fürstlichen Residenz Stadt Carlsruh. Gesamtansicht mit dem Schloß im Hintergrund, am Fuß einer Kundschaft für den Buchbindergesellen Friedrich Doll aus Karlsruhe, dat. Karlsruhe, 18. April 1799. Radierung von H.Cöntgen nach G.N.Fischer. ca. 5 x 25 cm. Blgr. 31,6 x 40,8 cm. Mehrf. gefalt. Stopp D 227.1. Nicht bei Schefold. - Der Text mit handschriftlichen Eintragungen, den Unterschriften der Zunftmeister und mit rotem Lacksiegel. Alles in reich gestaltetem klassiszistischem Säulenrahmen mit figürl. Staffage an den Seiten, oben Mitte das Stamm- und Hauswappen der Markgrafen von Baden. - Die alten Falze teils gerissen u. tls. mit Filmoplast unterlegt, etw. gebräunt. D

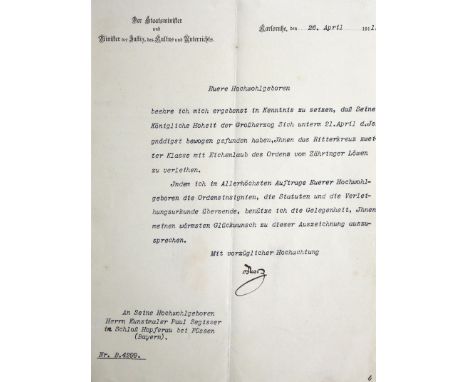

Ordens-Diplom: über das Ritterkreuz zweiter Klasse des Ordens vom Zähringer Löwen für den Kunstmaler Paul Segisser in Karlsruhe. Gedruckte Urkunde mit handschriftl. Zusätzen u. eh. unterschrift des Großherzogs Friedrich von Baden, dat. Karlsruhe, 21. April 1911. Fol. 2 Bl., 1 S. beschrieb. Mit papiergedecktem Siegel. Mehrf. gefalt. Dazu: Statuten des Großherzoglichen Ordens vom Zähringer Löwen. Karlsruhe, 9. Sept. 1898. 4°. Mit 1 lithogr. Tafel. 4 S. Lose im OU. - Gefalt. - Maschinenschriftl. Brief des Staatsministers in Karlsruhe, dat. 26. April 1911. 4°. Mit Unterschrift. D

Fragment with Werner von Ellerbach, Deflorationes Sanctorum Patrum or Honorius Augustodunensis, Speculum Ecclesiae, in Latin, manuscript on parchment [Germany (probably south), probably first half of twelfth century] Rectangular cutting (cut laterally across a leaf), with remains of single column of 11 lines of a small and precise proto-gothic bookhand, using tall tongued 'e' as a capital and an extremely late use of the et-ligature as an integral part of '&iam' and '&enim' (this feature most probably locating this in the first half of the twelfth century when a handful of examples can still be found in German manuscripts, see the leaf in our rooms, 8 July 2020, lot 32, for discussion), recovered from reuse in a binding and hence with folds, small holes and stains, overall good condition and on good and heavy parchment, 63 by 175mm. From the collection of Roger Martin (1939-2020) of Grimsby. The identification of this cutting as one of two distinct texts requires some explanation. Werner von Ellerbach (d. 1126) was a Benedictine monk of St. Blasius in the Black Forest, and was among the brethren sent from there in 1093 to establish a daughter-house at Wiblingen, near Ulm in Baden-Württemberg, where he became its abbot. Honorius Augustodensis (c. 1080-1154) was most probably a German monk (not of Autun as his name suggests, but another similarly named site as yet to be conclusively identified), who seems to have travelled to Canterbury and met Anselm and by the end of his life lived among the Irish monks of the Regensberg Schottenkloster (see E.M. Sanford in Speculum, 23, 1948, pp. 397-425; he may well have been Irish himself). The distribution of the early manuscripts of his work, as well as its impact in other texts supports the link to Regensberg and its vicinity. These authors were, for a decade or two, contemporaries and close neighbours, and they may have even known each other. Certainly, Honorius knew of Werner's Deflorationes Sanctorum Patrum, as a large collection of preaching material (the part here Migne, Pat. Lat. 157, cols. 1019-20), and copied sections of it into his own preaching manual, the Speculum Ecclesiae (Pat. Lat. 172, cols.1043-44) so that the readings here agree almost perfectly with both (the only variation is that of the repetition of the last three words on the verso here, due to scribal eye-skip). It is hoped that another binding-fragment from the same parent codex can be traced and be used to make a conclusive identification, but even without that both authors occupy important places as among the earliest definitively German authors. They are preceded by Hrabanus Maurus (d. 856) of Mainz, and his pupils Walafrid Strabo and Gottschalk of Fulda, as well as Hrotsvit of Gandersheim (d. 973), and are immediate forerunners of Hildegard of Bingen (1098-1179). Moreover, whichever text this is, this cutting may well contain the earliest witness to it, perhaps standing closest to the author's own copy. Manuscripts of both works are of extreme rarity on the market, with Werner's Deflorationes Sanctorum Patrum traceable in the vast Schoenberg database in only one manuscript copy (a part of the text in a compendium of c. 1500 sold on behalf of J. Ritman in Sotheby's, 17 June 2003, lot 34), and to that should be added a copy of the second half of twelfth century, ex. Phillipps, sold Sotheby's, 15-18 June 1908, lot 42, and now Berlin, Staatsbibliothek, Preussicher kulturbesitz, MS. theol. lat. fol. 699. No witness of Honorius' Speculum Ecclesiae can be traced in sale records by us.

Das Gold der Deutschen, 12 14 kt Gold Münzen, Münze Berlin 2007, Augsburger Goldgulden, Gold-Dukat Anhalt-Bernburg, 10fach-Dukat Friedland/Böhmen, Anna Amalia 5 Taler, 10 Dukaten Brandenburg, 15 Rupien Deutsch -Ostafrika, 20 Mark Hamburg, 20 Mark Sachsen -Coburg, 20 Mark Sachsen, 20 Mark Bayern, Heinrich XXII. Reuß, 10 Mark Baden, 10 Mark Preußen, 10 Mark DDR, jeweils 2.0 g und Nachprägungen von 2007 bzw. 2008, mit Echtheitszertifikaten, Kasten mit orig. LupeDas Gold der Deutschen, 12 14 kt gold coins , coin Berlin 2007, Augsburger Goldgulden, Gold-ducat Anhalt-Bernburg, 10fach-ducat Friedland/Bohemia, Anna Amalia 5 Taler, 10 ducats Brandenburg, 15 Rupees Deutsch - Ostafrika, 20 Mark Hamburg, 20 Mark Saxony - Coburg, 20 Mark Saxony, 20 Mark Bavaria, Heinrich XXII. Reuß, 10 Mark Baden, 10 Mark Prussia, 10 Mark GDR, each with 2.0 g and restrikes of 2007 respectively 2008, with certificates, case with orig. loupe

A COLLECTION OF APPROXIMATELY FIFTY SCENIC / PORTRAITURE CABINET CARDS, examples include Lieut-Col R.S.S. Baden Powell Souvenir of South Africa 1899-1900, two images of Spode china, Alice Atherton as Robinson Crusoe, a Good Morning & Good Night images of babies by G.W.Bacon & Co Strand London, the collection comprising local, British, European and Worldwide examples from places such as Bristol, Burton on Trent, Cardiff, Ceylon, Piza, Napoli, Cape Town etc., a signed sketch portrait and two signed boudoir? cards

Apollonio Facchinetti, genannt „Domenichini“, tätig 1740 Venedig – um 1770 DER MARKUSPLATZ GEGEN OSTEN Öl auf Leinwand. 71 x 120,5 cm. Ungerahmt.Beigegeben eine schriftliche Stellungnahme von Dario Succi von Juni 2020, in Kopie. Die hier gezeigte Ansicht von sehr hoher Qualität verleiht dem Markusdom und seinem Campanile, der von den architektonischen Flügeln der Procuratie Nuove umrahmt wird, eine durch die perspektivische Anordnung begünstigte Größe. Eine erste Version der Ansicht könnte ein Werk von Canaletto aus der Zeit um 1723 sein (William George Constable, Canaletto. Giovanni Antonio Canal. 1697-1768, hrsg. J. G. Links, Oxford 1976, Bd. 1, Tafeln 11-14), von dem der Wissenschaft mehrere Versionen bekannt sind, die sich alle durch unterschiedliche Beleuchtung auszeichnen. Auf der Piazza ist das neue Pflaster aus dem Jahr 1723 zu sehen, das bereits von Canaletto selbst dargestellt wurde. Die Gebäude sind mit großer Aufmerksamkeit für die Wiedergabe der Architektur und des Farbenspiels gestaltet, wie z.B. die Säulen am Eingang, die in einem Spiel von Schatten und Licht die graublauen und polychromen Marmorbereiche hervorheben, das Leuchten in der Ferne des Goldes der Mosaike, sogar auf den Lünetten. Die Palette zeichnet sich durch weiche, zarte Farben aus, die gut mit dem klaren Himmel harmonieren, der hier und da von ein paar Wolken durchzogen ist. Der große Platz wird durch die vielen Menschen belebt, die in kleinen, gut austarierten Gruppen flanieren und sich unterhalten, was ihm eine ruhige Alltagsatmosphäre verleiht. Langgestreckte, elegante Figuren werden in detailreich beschriebener Kleidung dargestellt. Es ist eine ähnliche Version des Gemäldes bekannt, mit leicht abweichenden Maßen (83,5 x 113 cm), die bei Sotheby‘s versteigert wurde (Auktion in London am 5. Dezember 2019, Lot 188), mit wärmeren und bernsteinfarbenen Tönen, aber demselben raffinierten Geschmack bei der Darstellung der Architektur. Apollonio Facchinetti wurde auch „Domenichini“ oder „Menichino“ genannt und war der wichtigste Künstler der in Venedig ansässigen Familie Apollonio. Hinweise zum Leben des Künstlers sind relativ rar. Vermutlich war er ein Schüler Luca Carlevaris (1663/65-1729/31), Francesco Albottos (1721/22-1757), oder Michele Giovanni Marieschis (1696/1710-1743) und scheint ab etwa 1740 als unabhängiger Künstler tätig gewesen zu sein. Als Vedutist widmete sich Apollonio wohl ausschließlich der Stadt Venedig. Der Zeitraum zwischen 1740 und 1750, in dem Canaletto (1697-1768) sich in England aufhielt, kam Apollonio zugute, war er nun, bei den Reisenden der Grand Tour mit seinen Veduten äußerst beliebt. Bei etlichen Ausstellungen wurde die Anerkennung der im Stilvergleich stehenden Werke an Apollonio immer präziser. Die von ihm stammende zusammengehörige Werkgruppe von 13 Veduten in der namensgebenden Stiftung Langmatt in Baden in der Schweiz hat man aufgrund architektonischer Details in das Jahr 1744 datiert. Die Veduten führten nach Vorschlag von Dario Succi zu einer Benennung des Malers. Sein Name wurde entdeckt durch die Korrespondenz zwischen dem britischen Minister Sir John Strange und dem venezianischen Gemäldeagenten Maria Sasso. Sein Werk ist mit dem Schaffen von Michele Giovanni Marieschi (1696/1710-1743) und Francesco Albotto (1721/22-1757) in Verbindung gebracht worden. Es ist auch mit Arbeiten von Francesco Tironi (um 1745-1797), in der Manier Giovanni Antonio Canal (1697-1768), vergleichbar. (†)Literatur: Vgl. Gertrude Borghero (Hrsg.), Mythos Venedig. Venezianische Veduten des 18. Jahrhunderts, Mailand 1994. Vgl. Federica Spadotto, Io sono ‘700. L‘anima di Venezia tra pittori, mercanti e bottegheri da quadri, Sommacampagna 2018. (1320122) (13)Apollonio Facchinetti, also known as “Domenichini”,active 1740 Venice – ca. 1770SAINT MARK'S SQUARE TO THE EAST Oil on canvas.71 x 120.5 cm.Accompanied by a written statement by Dario Succi dated June 2020 (copy enclosed).The high-quality veduta depicted here shows St Mark’s Basilica and its campanile, framed by the architectural wings of the Procuratie Nuove, a size favoured by the perspective arrangement. A first version may be a work by Canaletto from ca. 1723 (W.G. Constable, Canaletto, edited by J.G. Links, Oxford 1976, vol. 1, plates 11-14), of which several versions are known to scholars, all characterized by different lighting. The piazza shows the new pavement dating to 1723, which was already depicted by Canaletto. The buildings are painted with great attention to architectural detail and the play of colours, for example the columns at the entrance that, in a play of shadow and light, accentuate the greyish-blue and polychrome marble areas, the distant glow of the gold mosaics, even on the lunettes. The soft and delicate colour palette harmonizes well with the clear sky with just a few scattered clouds. The large square is animated by many people strolling and chatting in small, well-balanced groups conveying a tranquil, everyday atmosphere. Elongated, elegant figures are depicted in detailed clothing. A similar version of the painting, with slightly different dimensions (83.5 x 113 cm), is known to have been sold at Sotheby’s (London auction on 5 December 2019, lot 188), with warmer and amber hues but the same refined taste in the representation of architecture. (†)Literature: cf. Gertrude Borghero (ed.), Mythos Venedig. Venezianische Veduten des 18. Jahrhunderts, Milan 1994.cf. Federica Spadotto, Io sono ´700. L´anima di Venezia tra pittori, mercanti e bottegheri da quadri, Sommacampagna 2018.

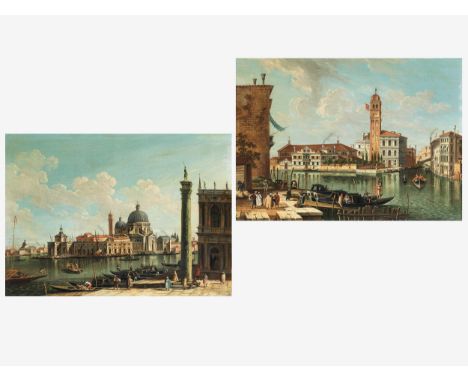

Jacopo Fabris, 1689 Venedig – 1761 Kopenhagen Gemäldepaar BLICK VON DER PIAZZETTA AUF DIE KIRCHE SANTA MARIA DELLA SALUTE UND DIE DOGANA sowie BLICK AUF DEN CANALE GRANDE UND DEN PALAZZO LABIAÖl auf Leinwand. Doubliert. 38,1 x 53,4 cm.Beigegeben Expertisen von Dario Succi, Gorizia (zu beiden Gemälden). Beide werden in den Gutachten jeweils in die Zeit um 1745 eingeordnet. Die beiden, einheitlich gerahmt, zeigen einmal den bekannteren Blick von der am Kanalufer liegenden Markusplatz-Piazzetta hin zu den gegenüber liegenden Gebäuden der Dogana – links – sowie der im Bild dominierenden Kirche Sta. Maria della Salute, errichtet von Baldassare Longhena zwischen 1631 und 1687. Rechts im Vordergrund, gewissermaßen als Repoussoir, die verschattete Fassadenecke der Libreria, 1537 von Jacopo Sansovino errichtet; davor die St. Georgs-Säule. Das Gegenstück zeigt eine wesentlich seltenere Vedute Venedigs. Wiedergegeben sind im Zentrum –jenseits des Kanalwassers – die Klostergebäude mit Campanile der Kirche Sta. Maria della Carità. Am linken Bildrand angeschnitten ein ebenfalls verschattetes Gebäude, was die Annahme erlaubt, dass es sich aufgrund dieser Komposition um ein zum erstgenannten Bild zugehöriges Gegenstück handeln mag. Als Stand–punkt des Betrachters ist hier das Gelände des Hofes der Steinmetze anzunehmen. Ein in der National Gallery London befindliches Gemälde („The Stonemasters Yard) von Canaletto um 1725 zeigt die Gebäude noch in einem früheren Bauzustand. Der Turm hat danach eine neue Spitze erhalten, wie im Bild hier zu sehen, vor dem Längsschiff ist in vorliegendem Bild bereits eine später hinzugefügte Barockfassade mit Giebel gezeigt. Beide Gemälde zeichnen sich durch eine ausgesprochen feine Malweise aus, wodurch die Architektur–details präzise wiedergegeben werden. Beide Bilder werden durch reiche Figurenstaffage belebt; jeweils am Kanalufer anliegende Kähne und Gondeln, Kaufleute, Arbeiter und Figuren unterschiedlichen Standes bereichern die Darstellungen. Was die Exaktheit der Vedutenwiedergabe betrifft, so ist zu bedenken, dass der Maler Jacopo Fabris nicht selten nach radierten Vorlagen gearbeitet hat. Ungeachtet dessen liefern uns diese Bilder hier jedoch wertvolle Dokumente früherer Bauzustände. Der in Venedig gebürtige Maler stand offensichtlich mit dem berühmteren Canaletto in Kontakt. Nach dessen Werken – sowie solchen von Luca Carlevarijs, Antonio Visentini, Gaspare van Wittel oder Michele Marieschi – schuf er ebenfalls Veduten, überwiegend von Venedig, aber auch von Rom, allerdings mit bildinhaltlichen Abänderungen nach jeweiligen Veränderungen an den Bauten. England war damals ein großer Markt für seine Werke. Fabris Laufbahn in mehrere Städte Europas. In den Jahren 1719 bis 21 war er Hofmaler am Hof des Karl Wilhelm von Baden-Durlach in Karlsruhe, wo er an der Theaterdekoration arbeitete, einem Genre, das er seit seiner Jugend sehr gut beherrschte. In den Jahren 1724 bis 1728 wirkte er für das Theater am Gänsemarkt in Hamburg unter Benedetto Ahlefeldt. 1741 finden wir ihn in Berlin, wo er für Friedrich II für das Opernhaus arbeitete. Erst 1746 zog er nach Kopenhagen, gerufen von Friedrich IV noch erschien 1759 sein Architekturtraktat für die Kunstakademie in Charlottenburg. A.R. Maler der venezianischen Schule, der später in Dänemark gewirkt hat und dort etwa den Rosensaal des 1720 erbauten Schlosses Fredensborg mit großformatigen Gemälden ausgestattet hatte, die auch italienische Fantasieruinenlandschaften zeigen. (1320362) (11) Jacopo Fabris,1689 Venice – 1761 Copenhagen A pair of paintingsVISTA FROM THE PIAZZETTA TO THE CHURCH OF SANTA MARIA DELLA SALUTE AND THE DOGANA and VISTA ON CANALE GRANDE AND PALAZZO LABIAOil on canvas. Relined.38.1 x 53.4 cm.Accompanied by expert’s reports by Dario Succi, Gorizia, on both paintings, dating the works to ca 1745.)

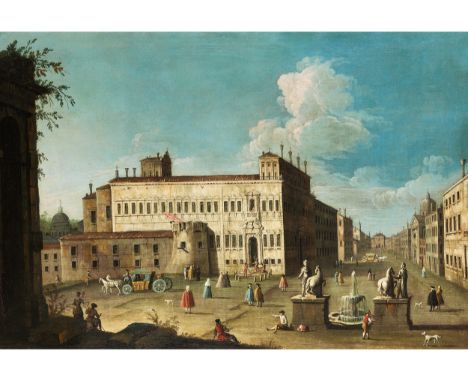

Apollonio Domenichini, 1715 Venedig – um 1770RÖMISCHE VEDUTE: PIAZZA DEL QUIRINALEÖl auf Leinwand. 56 x 80 cm.Beigegeben eine Expertise von Prof. F. Spadotto. Der Quirinalspalast und die davorliegende Piazza mit dem Dioskuren-Brunnen sind hier aus der Kavaliersperspektive ins Bild gesetzt. Der Blick lässt daher die Figurenstaffage im Vordergrund tiefer liegend erscheinen, jedoch bietet er links auch eine Sicht auf die Kuppel der Basilika Sant Andrea delle Fratte. An der Fassade wölbt sich der mittelalterliche Rundturm der Befestigung vor, hier mit Kanonen in den Fensterluken gezeigt. Rechts ist der Blick in die Via del Quirinale gegeben, hier noch mit einem die Straße abschließenden Gebäude, das nicht mehr existiert, rechts ist über der Häuserfront die Kuppel der Kirche St. Andrea al Quirinale zu sehen. Die Besonderheit des Gemäldes liegt vor allem darin, dass hier noch der frühere Zustand des Platzes vor der Aufstellung des Obelisken zu sehen ist der sich heute zwischen den beiden antiken Steinplastiken der Dioskuren Kastor und Pollux erhebt. Die Figuren, die den Brunnen flankieren, wurden von den Konstantinsthermen von Domenico Fontana hierher auf den Platz gestellt. Der Obelisk, erst 1781 ausgegraben, wurde auf Anordnung von Papst Pius VII. 1786 zwischen den beiden Steinfiguren aufgestellt. Damit bietet das Gemälde nicht nur den Blick in die Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts, mit all den hier ins Bild gesetzten Figurenstaffagen und Kutschen, sondern ist ein hervorragendes Zeitdokument der Stadtgeschichte Roms vor 1786. Der Maler, auch Menichini oder Menichino genannt, wird aufgrund von vierzehn seiner Werke in einer Sammlung in Baden bei Zürich als „Meister der Fondazione Langmatt“ bezeichnet. Zwischen 1740 und 1770 wirkte er als Schüler von Luca Carlevarijs und Hohan Richter als Vedutist in Venedig. Neben seinen bekannten Venedigansichten entstanden jedoch auch eine Reihe höchst phantasievoller Capricci und wie hier Veduten von Rom. (1321381) (11)Apollonio Domenichini, 1715 Venice - ca. 1770ROMAN VEDUTE: PIAZZA DEL QUIRINALEOil on canvas.56 x 80 cm.Accompanied by a recent expert‘s report by Prof. F. Spadotto.

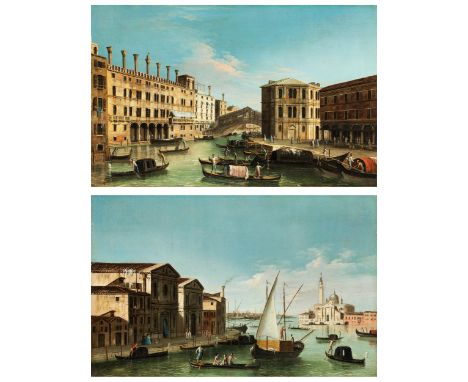

Meister der Langmatt Foundation, 1740 – 1770Gemäldepaar BLICK VOM KANAL AUF DIE RIALTOBRÜCKE sowie BLICK ZUR INSEL SAN GIORGIOÖl auf Leinwand. 34,5 x 56 cm.Beigegeben Expertise Dario Succi, Gorizia.Die beiden Gemälde, als Gegenstücke geschaffen, sind einheitlich gerahmt. Der Blick auf die von Da Ponte 1588 errichtete Rialtobrücke ist von der dem Markusplatz abgelegenen Seite zu sehen. Im Vordergrund weitet sich der Kanal, wodurch die Ansicht Raum lässt für die Darstellung zahlreicher Gondeln und anliegender Lastkähne. Im Gegenstück liegt die entfernte Insel in hellem Licht, dadurch ebenso die Fassade von San Giorgio, jene für die Benediktiner schon im 10. Jahrhundert errichtete Basilika, die der berühmte Architekt Andrea Palladio um 1566 neu errichtet hat. Dahinter die Kuppel und der elegante schlanke Campanile. Die im Vordergrund links stehenden Gebäudefassaden sind dagegen verschattet wiedergegeben, wodurch das Augenmerk auf San Giorgio gelenkt wird. Der Maler, auch Menichini oder Menichino genannt, wird aufgrund von vierzehn seiner Werke in einer Sammlung in Baden bei Zürich als „Meister der Fondazione Langmatt“ bezeichnet. Zwischen 1740 und 1770 wirkte er als Schüler von Luca Carlevarijs und Johan Richter als Vedutist in Venedig. Neben seinen bekannten Venedigansichten entstanden jedoch auch eine Reihe höchst fantasievoller Capricci. A.R. (†) (13201212) (11)Master of the Langmatt Foundation,1740 – 1770 A pair of paintings VIEW FROM THE CHANNEL TO THE RIALTO BRIDGE andVIEW TO THE ISLAND OF SAN GIORGIOOil on canvas.34.5 x 56 cm.Accompanied by an expert’s report by Dario Succi, Gorizia. (†)

Apollonio Domenichini, 1715 Venedig – um 1770VENEDIG: VEDUTE MIT BASILIKA SAN GIORGIO Öl auf Leinwand. Doubliert.56 x 80 cm.Beigegeben eine Expertise von Prof. F. Spadotto. Die Besonderheit des Gemäldes liegt vor allem darin, dass hier noch ein früherer Zustand der Fassade der Basilika und den anschließenden Gebäuden zu sehen ist, der sich bis heute verändert hat. So ist etwa der kleine Anbau links der Fassade längst verschwunden. Den Campanile hat der Maler phantasievoll hier auf den Platz versetzt und entschieden schlanker dargestellt, wodurch er die Bildmitte dominiert. Damit ist das Gemälde nicht nur ein Blick in die Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts, mit all den hier ins Bild gesetzten Gondeln, der Brücke und der Figurenstaffage, sondern ein Zeitdokument der Geschichte und phantasievollen Rezeptionsvision Venedigs in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Fassade von San Giorgio, mit ihren vier Kolossalsäulen, die den Dreiecksgiebel tragen, wurde ab 1565 von Andrea Palladio errichtet und 1610 fertiggestellt. Hier im Bild sind jedoch die figürlichen Giebelbekrönungen und die Nischenfiguren der Fassade nicht erfasst. Der Maler, auch „Menichini“ oder „Menichino“ genannt, wird aufgrund von vierzehn seiner Werke in einer Sammlung in Baden bei Zürich als „Meister der Foundation Langmatt“ bezeichnet. Zwischen 1740 und 1770 wirkte er als Schüler von Luca Carlevarijs und Hohan Richter als Vedutist in Venedig. Neben seinen bekannten Venedigansichten entstanden jedoch auch eine Reihe höchst phantasievoller Capricci. A.R. (1321382) (11)Apollonio Domenichini,1715 Venice - ca. 1770VENICE: VEDUTA WITH THE BASILICA DI SAN GIORGO Oil on canvas. Relined.56 x 80 cm.Accompanied by a recent expert’s report by Professor F. Spadotto. The painter, also known as “Menichini” or “Menichino”, is known as the “Master of the Langmatt Foundation” as fourteen of his works are held in a collection in Baden near Zurich.

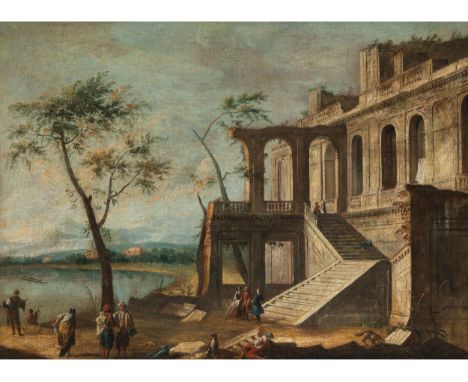

Apollonio Domenichini, tätig um 1740 – 1770, zug.ARCHITEKTUR-CAPRICCIO MIT SEEUFER UND FIGUREN Öl auf Leinwand. 91 x 68 cm.Der Maler, auch Menichini oder Menichino genannt, wird aufgrund von vierzehn seiner Werke in einer Sammlung in Baden bei Zürich als „Meister der Fondazione Langmatt“ bezeichnet. Zwischen 1740 und 1770 wirkte er als Schüler von Luca Carlevarijs und Johan Richter als Vedutist in Venedig. Neben seinen bekannten Venedigansichten entstand jedoch auch eine Reihe höchst fantasievoller Capricci. Hier im Bild steht ein Palazzo mit großer Freitreppe im Nachmittagslicht, die Aufbauten und Loggienbögen ruinös. Die Staffagefiguren zeigen Arbeiter zwischen höfisch gekleideten Edelleuten. Im Gegensatz zu Ruinencapricci etwa des Panini zeigt sich hier ein weit größeres Interesse an Architekturdetails, was den Maler als Vedutisten erkennen lässt. A.R.Anmerkung: Die Zuweisung an den Künstler erfolgte dankenswerterweise mündlich an die Vorbesitzer durch Prof. Dario Succi. (1321181) (3) (11))

-

9953 Los(e)/Seite