We found 1000 price guide item(s) matching your search

There are 1000 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

1000 item(s)/page

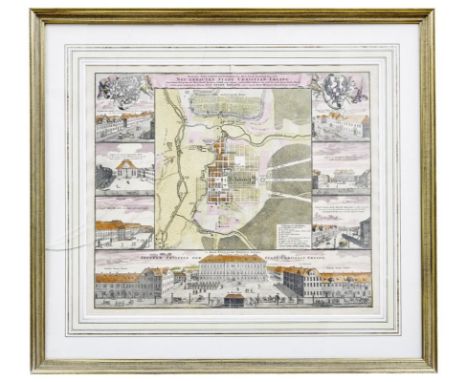

Homann, Johann Baptist Stadtplan von Erlangen (Kambach 1664-1724 Nürnberg) "Accurater Grundris und Gegend der Hoch-Fürstl Brandenb. Bayreuth. Neu-Erbauten Stadt Christian-Erlang samt denen Prospecten des Hoch-Fürstl. Residenz-Schloß und anderer ansehnlichen Gebäuen, wie auch der nach ihrem fatalen Brand wieder gantz aufgebauten Neuen Alt-Stadt Erlang". Kupferstich, koloriert; dat. 1721. Platte 49,5 x 59 cm; in Passepartout und unter Glas ger. - Glas gesprungen. - Lit. Thieme/Becker 17.Franken, Stich

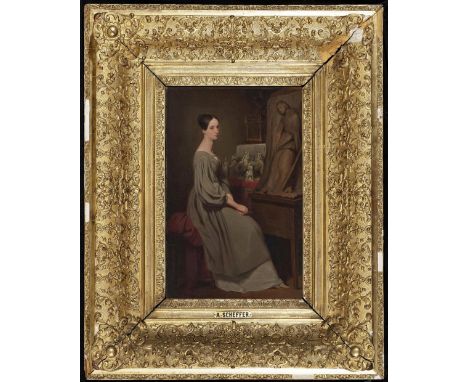

Ary Scheffer1795 Dordrecht - 1858 ArgenteuilMarie Christine von Orléans, Herzogin von WürttembergAls Ganzfigur in ihrem Atelier sitzend, umgeben von Modellen ihrer Skulpturen. L. u. signiert und 1839 datiert. Öl auf Lwd. 63,5 x 41 cm. Besch. Rahmen besch. (110 x 88 cm). Auf der Rahmenrückseite Angaben zur Dargestellten. Provenienzhinweis "von: Königin Louise der Belgier, geb. Przin. v. Orléans (+ 1850) an: Herzog Philipp vermacht.". Klebeetikett "[...] Le Duc Philipp de Wurtemberg" sowie zwei Inventaretiketten "H.R.v.W." und "H.R.v.W. Privat-Eigentum". Marie Christine Caroline Adéla�de Françoise Léopoldine d'Orléans (1813 Palermo - 1839 Pisa) war die zweite Tochter des späteren französischen Königs Louis-Philippe (1773-1850) und seiner Gemahlin Marie Amélie von Bourbon-Sizilien (1782-1866). Bis zu ihrer Eheschließung war sie als Bildhauerin tätig. 1837 heiratete auf Initiative des belgischen Königs Leopold I. die katholische Prinzessin den evangelischen Herzog Alexander von Württemberg (1804 Riga - 1881 Bayreuth), Neffe des Königs der Belgier. 1838 wurde dem Paar das einzige Kind, Herzog Philipp von Württemberg (gest. 1917), geboren. Dieser begründete die katholische Line des Hauses Württemberg. Marie Christine war kulturell ungemein interessiert, sie betätigte sich als Schriftstellerin, musizierte und war eine mehr als talentierte Künstlerin. Als Schülerin Ary Scheffers, der sie und ihre Geschwister seit ihrer Jugend im Zeichnen unterrichtete, entdeckte sie ihr Talent und ihre Neigung zur Bildhauerei. Im Pariser Tuilerienpalast hatte sie später ihr eigenes Atelier, wo sie zahlreiche Kunstwerke modellierte. An den Folgen ihrer Tuberkuloseerkrankung starb die junge Herzogin mit weniger als 26 Jahren. Sie wurde in der Chapelle Royale Saint-Louis in Dreux, der Grablege des Hauses Orléans, beigesetzt. Die Modelle zu zweien der berühmtesten Schöpfungen Marie Christines von Orléans als Bildhauerin finden sich auf dem vorliegenden Bildnis der Herzogin: Entwürfe zu Jeanne d'Arc, auf ihrem Pferd sitzend und angesichts der verwundeten Engländer weinend, und zu ihrer vielleicht berühmtesten Schöpfung, "Jeanne d'Arc debout priant" (1837). Das über zwei Meter hohe Original in Marmor befindet sich in Schloss Versailles, ein Bronzeabguss der Skulptur fand als Geschenk Louis-Philippes vor dem Rathaus von Orléans Aufstellung. Das größte der Modelle ist aber jener Entwurf des "Ange de la Résignation", der später auf der Grabstätte der jung verstorbenen Künstlerin aufgestellt wurde. Die auf dem Gemälde dargestellten Modelle zur stehenden Jeanne d'Arc, von Jeanne d'Arc zu Pferd, des Edelfräuleins zu Pferd und des Reliefs "Der Dichter und der Chor der wiedererweckten Frauen" befinden sich heute im Dordrechts Museum sowie im Musée de Brou in Bourg-en-Bresse. Ary Scheffer schuf mehrere Fassungen des Themas der Bildhauerin Marie von Orléans in ihrem Atelier: Sie befinden sich heute in Cleveland, The Cleveland Museum of Art (Inv.-Nr. 77.119. 1838 datiert. 63,7 x 40,7 cm: mit Variationen bei den Modellen), in einer Privatsammlung (1838 datiert. 61 x 39 cm: mit identischer Wiedergabe der Modelle) und - als lebensgroße Fassung, 207 x 104 cm - in Schloss Altshausen (lt. Ewals 1995). In Chantilly, Musée Condé, befindet sich als Stiftung von Cornélia Marjolin-Scheffer, der Tochter des Künstlers, das Bildnis der Bildhauerin in gleicher Position, allerdings lediglich mit einem am Bildrand angeschnittenen Entwurf einer Skulptur (155 x 73 cm. Inv.-Nr. 799). Die vorliegende Fassung des Gemäldes, posthum im Jahr ihres Todes entstanden, befand sich laut rückseitiger Bezeichnung im Eigentum von Königin Louise von Belgien, der Schwester der Dargestellten. Diese vermachte es ihrem Neffen Herzog Philipp von Württemberg, dem Sohn Maries. Vgl.: Ewals, Leo, Ary Scheffer 1795-1858. Gevierd Romanticus. Ausst.-Kat. Dordrecht, Dordrechts Museum, 10. Dezember 1995 - 10. März 1996. Zwolle 1995, S. 176 ff., Kat.-Nr. 39: das Gemälde in Cleveland. - Ders., Marie d'Orléans et son professeur de dessin Ary Scheffer, in: Dion-Tennbaum, Anne (Hg.), Marie d'Orléans 1813-1839. Princesse et artiste romantique. Ausst.-Kat. Chantilly, Musée Condé u. a., 9. April 2008 - 31. Juli 2008 u. a. Paris 2008, S. 64-85.

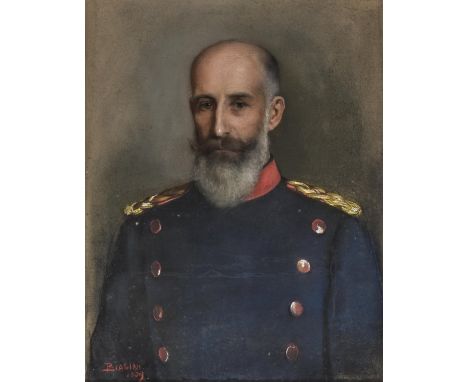

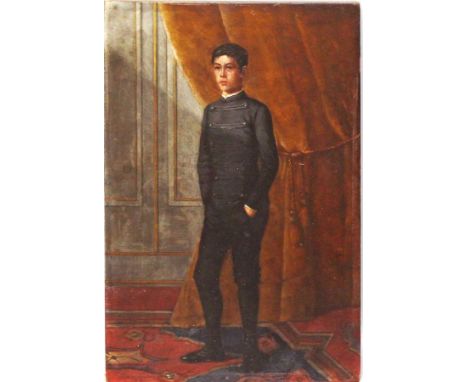

Mari Biasini1866 Klausenburg - 1937 Riederau a. AmmerseeHerzog Philipp I. von Württemberg und Herzogin Marie Therese von Württemberg, Erzherzogin von ÖsterreichEin Paar Pastelle. Hüftbilder nach links bzw. rechts. Jew. l. u. signiert und 1889 datiert. Rücks. auf Klebezetteln Angaben zu den Dargestellten, Etiketten "Hzgin. M. M. v. W. Privat-Eigentum" sowie hs. Nummerierungen 165 bzw. 196. Eines mit Etikett "H. A. v. W. Privat-Eigenthum No. 112". BA. 71 x 55 cm. Min. fleckig. Rahmen besch. (110 x 80 cm). Herzog Philipp Alexander Maria Ernst von Württemberg (1838 Neuilly-sur-Seine - 1917 Stuttgart) war der Sohn von Herzog Alexander Friedrich Wilhelm von Württemberg (1804-1881) und Marie Christine Prinzessin von Orléans (1813-1839). Da die Mutter starb, als der Sohn erst sechs Monate alt war, brachte man ihn an den Pariser Hof, wo er von seinen Großeltern König Louis-Philippe von Frankreich und Königin Marie Amélie erzogen wurde. Philipp wurde katholisch getauft und begründete damit die katholische Linie des Hauses Württemberg. Im Jahr 1848 floh die Familie Louis-Philippes aufgrund der Februarrevolution aus Paris. Der junge Herzog kehrte zu seinem Vater zurück und lebte mit ihm in Schloss Fantaisie bei Bayreuth. 1865 heiratete Philipp Erzherzogin Marie Therese von Österreich (1845 Wien - 1927 Tübingen). Der Ehe entstammten sechs Kinder. An der Ringstraße in Wien ließ sich das Paar einen prächtigen Stadtpalast, das "Palais Württemberg" erbauen (heute Hotel Imperial). Weitere Wohnsitze waren der Wiener Strudelhof, in Altmünster am Traunsee errichtete man die "Villa Marie Therese". Da der württembergische König Wilhelm II. ohne männliche Nachfolger blieb, fiel das Thronfolgerecht an Herzog Philipp, der allerdings zehn Jahre älter als der König war. Somit wurde von vornherein sein Sohn Herzog Albrecht als künftiger Thronfolger angesehen und auf sein Amt vorbereitet. Herzog Philipp bewohnte mit seiner Familie das Prinzenpalais in Stuttgart, nachdem er 1905 den Strudelhof in Wien verkauft hatte.

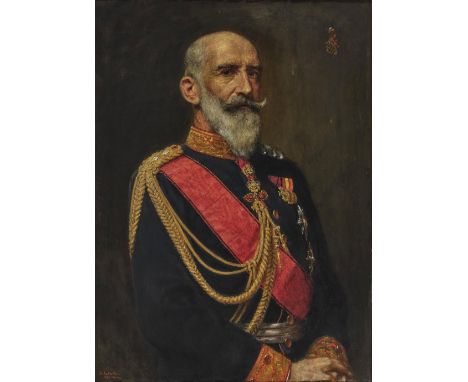

Rudolf Huthsteiner1855 Düsseldorf - 1935 PforzheimHerzog Philipp I. von WürttembergHüftbild nach links. L. u. signiert, Ortsbezeichnung Düsseldorf und 1900 datiert. Öl auf Holz. In gemaltem Oval 81 x 64 cm. Einschubleisten. Rahmen min. besch. (106 x 94 cm). Rücks. vom Dargestellten eh. kommentiert: "Dieses nicht nach der Natur und fehlerhaft gemalte Bild schmückt mich mit einem Bauche mit welchem ich Gottlob nicht [unterstrichen] behaftet bin. 25/12 1900". Rücks. Etikett mit bekröntem, ligiertem Monogramm "JG" (wohl Johann Georg Prinz von Sachsen, 1869-1938, Schwiegersohn des Dargestellten). Ebda. Etikett "Erbschaft Hzg. Albrecht Eugen v. Württ." mit Nummerierung 4. Herzog Philipp Alexander Maria Ernst von Württemberg (1838 Neuilly-sur-Seine - 1917 Stuttgart) war der Sohn von Herzog Alexander von Württemberg (1804-1881) und Marie Christine, Prinzessin von Orléans (1813-1839). Da die Mutter starb, als der Sohn erst sechs Monate alt war, brachte man ihn an den Pariser Hof, wo er von seinen Großeltern König Louis-Philippe von Frankreich und Königin Marie Amélie erzogen wurde. Philipp wurde katholisch getauft und begründete damit die katholische Linie des Hauses Württemberg. Im Jahr 1848 floh die Familie Louis-Philippes aufgrund der Februarrevolution aus Paris. Der junge Herzog kehrte zu seinem Vater zurück und lebte mit ihm in Schloss Fantaisie bei Bayreuth. 1865 heiratete Philipp Erzherzogin Marie Therese von Österreich (1845 Wien - 1927 Tübingen). Der Ehe entstammten sechs Kinder. An der Ringstraße in Wien ließ sich das Paar einen prächtigen Stadtpalast, das "Palais Württemberg" erbauen (heute Hotel Imperial). Weitere Wohnsitze waren der Wiener Strudelhof, in Altmünster am Traunsee errichtete man die "Villa Marie Therese". Da der württembergische König Wilhelm II. ohne männliche Nachfolger blieb, fiel das Thronfolgerecht an Herzog Philipp, der allerdings zehn Jahre älter als der König war. Somit wurde von vornherein sein Sohn Herzog Albrecht als künftiger Thronfolger angesehen und auf sein Amt vorbereitet. Herzog Philipp bewohnte mit seiner Familie das Prinzenpalais in Stuttgart, nachdem er 1905 den Strudelhof in Wien verkauft hatte.

NachttischchenJohannes Klinckerfuß (1770 Bad Nauheim/Hessen - 1831 Stuttgart) (?), um 1800 Furnier Mahagoni. Weiße Marmorplatte mit dreiseitiger durchbrochener Galerie. Auf sich verjüngenden Vierkantbeinen. Eintüriger Korpus mit abgeschrägten Vorderkanten und Friesschub. Dekor mit eingelassenen kol. Punktstichen. Besch., Marmorplatte gesprungen. 95 x 59 x 40 cm. Etikett "Herrschaft Carlsruhe O/S Nr. 43". Qualitätvolle Messingbeschläge mit Milleraille-Blechen, Rosetten und Perlstäben. Die kol. Punktstiche nach Angelika Kauffmann (Die drei schönen Künste), Benjamin West (Cornelia als Mutter der Gracchen). Nach Ausbildung in der väterlichen Werkstatt in Bad Nauheim und Mitarbeit in der Neuwieder Manufaktur kam Klinckerfuß auf Empfehlung Roentgens an den Hof von Herzogin Dorothea Sophie von Württemberg (1736-1798) in Bayreuth. Hier leitete er bis 1797 die Möblierung von Schloss Fantaisie. Herzog Friedrich II. von Württemberg, der spätere König Friedrich I., holte Klinckerfuß nach Stuttgart und ernannte ihn 1799 zum Kabinetts-Ebenisten. Um 1800 ließ König Friedrich I. Schloss Ludwigsburg als Sommerresidenz modernisieren und zog Klinckerfuß für die neuen Ausstattungen heran. Aus dieser Zeit haben sich in Ludwigsburg mehrere Möbel erhalten, deren klassizistische Auffassung und Gestaltung den Einfluss seines ehemaligen Lehrers verrät. Eigenständiges Dekorationselement Klinckerfuß' sind jedoch in Möbel integrierte Bilddarstellungen in Gestalt von kolorierten Grafiken oder Gouachen wie auch Porzellanplaketten, letztere auch eigenhändig bemalt von Friedrichs Gemahlin Königin Charlotte Mathilde (1766-1828). Als Vorlagen für solche Darstellungen dienten - wie auch hier - u. a. Werke von Angelika Kauffmann, der berühmtesten Künstlerin im Zeitalter der Aufklärung und Empfindsamkeit. Vgl. Wiese, Wolfgang, Johannes Klinckerfuß. Ein württembergischer Ebenist (1770-1831). Sigmaringen 1988, z.B. Abb. 2 (M 15). Sehr gut vergleichbar hinsichtlich den Dekorelementen eine J. Klinckerfuß zugeschriebene Encoignure der Zeit um 1800 in der Auktion A 692 bei Nagel, Stuttgart (20./21.02.2013).

Joseph Stieler1781 Mainz - 1858 MünchenErzherzogin Henriette Alexandrine von Österreich, geb. Prinzessin von Nassau-WeilburgHüftbild nach rechts. R. u. signiert und 1820 datiert. Öl auf Lwd. Im Oktogon (ovaler Bildausschnitt) 65,5 x 52,3 cm. Craquelé. Min. rest. Min. besch. Rahmen min. besch. (85 x 71 cm). Auf dem Keilrahmen Klebeetikett mit wohl eh. Bezeichnung "Herzog Albrecht Eugen". Auf der Rahmenrückseite Etikett "I.K.H. Erzherzogin Maria Anontiata von Oesterreich", Reste eines Etiketts "[...]W [...]nthum [...]2a" (wohl ehemals "H.M.v.W. Privat-Eigenthum", i. e. Herzogin Margarethe Sophie von Württemberg, geb. Erzherzogin von Österreich), Etikett "Erbschaft Hzg. Albrecht Eugen v. Württ." mit Nummerierung 130. Das vorliegende Gemälde ist lt. Dr. Ulrike von Hase-Schmundt sowohl in Joseph Stielers Abrechnungsheft 1815-1821 (= Rechnungsbücher II) für das Jahr 1820 wie auch in den Rechnungsbüchern III 1819-1858 für das Jahr 1820 aufgeführt. Für das Gemälde erhielt der Künstler damals 40 Louis d'Or. Das Porträt zählt zu den letzten von Joseph Stieler noch in Wien gefertigen Porträts, bevor er endgültig nach Bayern ging. Bereits in den Jahren zuvor hatte er weitere Persönlichkeiten des Kaiserhauses und des hohen böhmischen und österreichischen Adels porträtiert. Seit 1816 war zudem Prinzessin Karoline Auguste von Bayern, eine Tochter Königs Maximilian I. Joseph von Bayern, der Stieler 1812 nach München gerufen hatte, in zweiter Ehe mit Kaiser Franz I. von Österreich verheiratet. Joseph Stieler hatte sich also bereits in seiner Wiener Zeit als Porträtmaler etabliert. Prinzessin Henriette Alexandrine von Nassau-Weilburg (1797 Schloss Eremitage b. Bayreuth - 1829 Wien) hatte 1815 den deutlich älteren Erzherzog Karl von Österreich-Teschen (1771 Florenz - 1847 Wien), den gefeierten Sieger der Schlacht bei Aspern geehelicht. Eine Liebesheirat! Seit längerer Zeit pflegte der Erzherzog bereits Kontakte zum Haus Nassau-Weilburg, im Rahmen seiner Statthalterschaft in Mainz lernte er die junge und hübsche Prinzessin kennen und lieben. Henriette Alexandrine wurde in Wien mit Herzlichkeit und Hochachtung aufgenommen, ihre evangelische Konfession spielte eine nachgeordnete Rolle. In das bislang streng katholische Kaiserhaus importierte die junge Erzherzogin auch den ersten Weihnachtsbaum mit brennenden Kerzen - ein Novum. Für seine Frau errichtete Erzherzog Karl in Baden b. Wien das prächtige, nicht erhaltene Schloss Weilburg. Der ausgesprochen glücklichen Ehe entstammten nicht weniger als sieben Kinder, die Erzherzogin starb jung, nachdem sie sich bei ihren Kindern an Scharlach angesteckt hatte. Vgl. zum Leben des erzherzoglichen Paares: Seibert, Friedrich, Henriette Prinzessin von Nassau-Weilburg und Erzherzog Karl von Österreich. Zur 100. Wiederkehr ihres Vermählungstages am 17. Sept. 1915. Wiesbaden 1916. Auch über die rückseitigen Etiketten erschließt sich folgende Provenienz: Erzherzogin Henriette Alexandrine / Erzherzog Karl von Österreich-Teschen. - Deren Erstgeborene: Erzherzogin Maria Theresia Isabella, spätere Königin von Neapel-Sizilien. - Deren Tochter: Prinzessin Maria Annunziata von Neapel-Sizilien, spätere Erzherzogin von Österreich (Gattin Erzherzogs Karl Ludwig von Österreich, das Gemälde ist als deren Eigentum durch genanntes Etikett gesichert). - Deren Tochter: Erzherzogin Margarete Sophie von Österreich, spätere Herzogin und Kronprinzessin von Württemberg (Eigentum durch Reste eines Inventaretiketts belegbar). - Deren Sohn: Herzog Albrecht Eugen von Württemberg (durch Etiketten belegbar). Stellungnahme Dr. Ulrike von Hase-Schmundt, München, 2. Februar 2022.

Wilhelm Auberlen1860 Stuttgart - 1948 LenggriesHerzog Philipp I. von WürttembergHalbfigur nach rechts. L. u. signiert, 1899 datiert und bezeichnet "op. 120". Rücks. mit Angaben zum Dargestellten und zum Künstler bezeichnet. Öl auf Lwd. 90 x 64,5 cm. Rest. Min. besch. Rahmen besch. (114 x 89 cm). Auf der Rahmenrückseite Etikett "H.R.v.W." und neueres Klebeetikett mit hs. Bezeichnung "Scizze v. Auberlen in Gmunden gemalt / in Württ. Generalsuniform". Herzog Philipp Alexander Maria Ernst von Württemberg (1838 Neuilly-sur-Seine - 1917 Stuttgart) war der Sohn von Herzog Alexander von Württemberg (1804-1881) und Marie Christine, Prinzessin von Orléans (1813-1839). Da die Mutter starb, als der Sohn erst sechs Monate alt war, brachte man ihn an den Pariser Hof, wo er von seinen Großeltern König Louis-Philippe von Frankreich und Königin Marie Amélie erzogen wurde. Philipp wurde katholisch getauft und begründete damit die katholische Linie des Hauses Württemberg. Im Jahr 1848 floh die Familie Louis-Philippes aufgrund der Februarrevolution aus Paris. Der junge Herzog kehrte zu seinem Vater zurück und lebte mit ihm in Schloss Fantaisie bei Bayreuth. 1865 heiratete Philipp Erzherzogin Marie Therese von Österreich (1845 Wien - 1927 Tübingen). Der Ehe entstammten sechs Kinder. An der Ringstraße in Wien ließ sich das Paar einen prächtigen Stadtpalast, das "Palais Württemberg" erbauen (heute Hotel Imperial). Weitere Wohnsitze waren der Wiener Strudelhof, in Altmünster am Traunsee errichtete man die "Villa Marie Therese". Da der württembergische König Wilhelm II. ohne männliche Nachfolger blieb, fiel das Thronfolgerecht an Herzog Philipp, der allerdings zehn Jahre älter als der König war. Somit wurde von vornherein sein Sohn Herzog Albrecht als künftiger Thronfolger angesehen und auf sein Amt vorbereitet. Herzog Philipp bewohnte mit seiner Familie das Prinzenpalais in Stuttgart, nachdem er 1905 den Strudelhof in Wien verkauft hatte.

Zwei Reservistenkrüge, Porzellan, Kaiserreich , Bayreuth: 1 Comp. 7 Bayr.Inf.Rgt. Prinz Leopold Bayreuth 1911 - 1913, Porzellan, lithographiert und ausgemalt, Deckel aufschraubbar, innen mit lilafarbenem Prisma, Lithophanie im Boden, H. ca. 31 cm Lindau: 10. Comp. i. königl. Bay. 20 Inf. Regt. Lindau 1905-07, Lithophanie, Boden ausgebessert, orig. Zinndeckel, H. ca. 24.5 cm, Prisma l. best.Two reserve tankards, porcelain, Empire, Bayreuth: 1 Comp. 7 Bayr.Inf.Rgt. Prince Leopold Bayreuth 1911 - 1913, porcelain, lithographed and painted, the lid can be screwed on, the inside has a purple prism, lithophane on the bottom, H. approx. 31 cm Lindau: 10. Comp. i. royal bay 20 Inf. Regt. Lindau 1905-07, lithophane, floor repaired, orig. Tin lid, H. approx. 24.5 cm, prism l. dam.

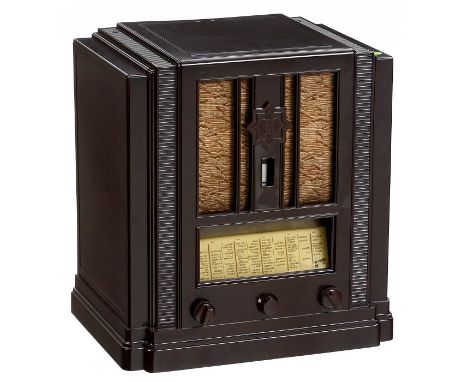

Radioempfänger Telefunken Modell 653 WL "Bayreuth", 1934 Telefunken Deutschland (TFK). 6 Röhren (3 fehlen), Netzanschluß, Wechselstromspeisung mit 110-240 Volt, Langwelle, Mittelwelle (LW + MW), magisches Auge (Orthoskop), Magnetsystem-Lautsprecher, Bakelitgehäuse, Original-Rückwand. Start Price: EUR 280 Telefunken Model 653 WL "Bayreuth" Radio Receiver, 1934 Telefunken Deutschland (TFK). Six-valve mains receiver, alternating-current supply (AC) with 110-240 volts, broadcast (MW) and long wave, high-quality magnetic loudspeaker, magic eye (Orthoskop), bakelite case, original rear panel. Start Price: EUR 280

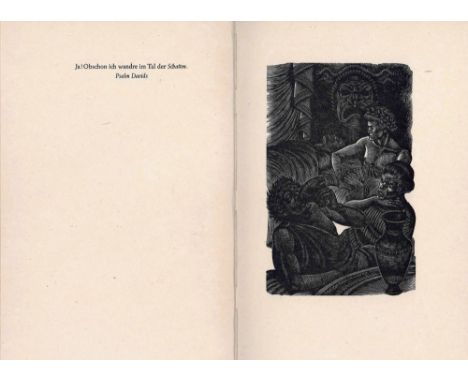

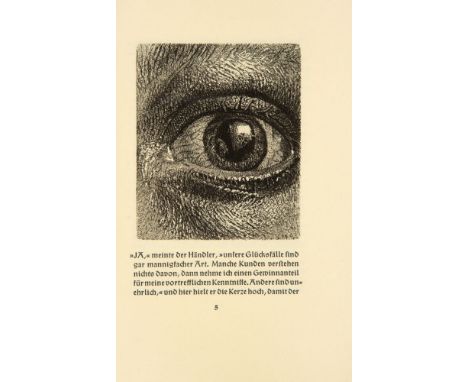

Fritz Eichenberg. – Poe, Edgar Allan: Schatten. Bayreuth: Bear Press 1987. 22,5 x 14,5 cm. Mit 3 OrHolzstichen von F. Eichenberg. Dunkelblaues OrKalbHldr. mit blindgepr. R.- und Deckeltitel in OrPp.-Schuber.Nr. 76 von 115 Ex. (GA 150). Handeinband von Werner G. Kießig. - 9. Druck der Bear Press Wolfram Benda. - Spindler 73,9.

Uwe Bremer. - Artmann, Hans Carl: Allerleirausch. Neue schöne Kinderreime. Bayreuth: Bear Press 2013. 28,6 x 18,9 cm. Mit 20 OrRadierungen von U. Bremer. 3 w. Bll., 65 SS., 1 nn. S., 4 w. Bll. Rotes OrLdr. mit Kupferplatte auf Vorderdeckel u. verg. Rt., Kopffarbschnitt. In OrSchuber.Nr. 8 von 20 Ex. der VA. mit zusätzlicher OrFarbradierung Bremers und Signatur des Künstlers im Impressum (GA 120). - 44. Druck der Bear Press Wolfram Benda. - Im Vorsatz OrBleistiftzeichnung und eigenhändige Widmung m. U. von Uwe Bremer an Werner Floss, dat. 1. Nov. 2015.

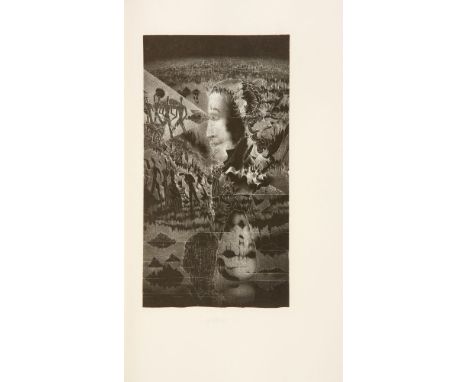

Karl-Georg Hirsch. - Ehrenstein, Albert: Tubutsch. Bayreuth: Bear Press 2003. 26 x 16,5 cm. Mit 9 zweifarbigen OrAcrylstichen und einem gesondert abgezogenen und handkol. num. und sign. OrAcrylstich von K.-G. Hirsch. 55 SS., 1 nn. S. Gelbes OrOasenziegenleder mit schwarzgepr. Rt. und Deckelvign. in OrPp.-Schuber.Nr. 22 von 25 Ex. der VA mit zusätzlichem kol. Acrylstich (GA 150), im Druckvermerk vom Künstler signiert. - 27. Druck der Bear Press Wolfram Benda. - Kästner A 141 b. Beiliegt Schreiben v. W. Benda an Werner Floss.

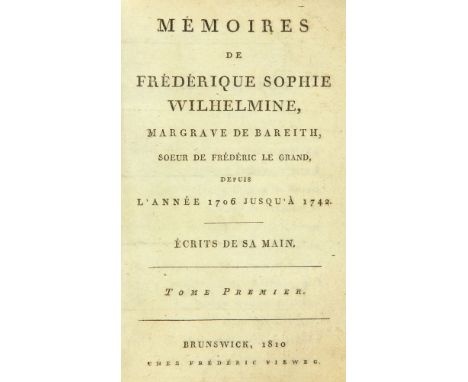

Friederike Sophie Wilhelmine, Markgräfin von Bayreuth: Memoires. 2 Bde. Braunschweig: Friedrich Vieweg 1810. 16,6 x 10 cm. IV, 364 SS.; Titel, 326 SS. Braunes HLdr. mit 2 Rs., Rv. (Berieben und l. bestoßen; innen nur geringe Altersspuren.)Erst 1810, 52 Jahre nach ihrem Tod, wurden ihre Memoiren erstmals in einer deutschen Übersetzung publiziert. Zuerst wurden diese Drucke von Cotta (Tübingen) und Vieweg (Braunschweig) für eine plumpe antipreußische Fälschung gehalten, da die Beschreibung des Berliner Hofes zu haarsträubend erschien. - Im ersten Band der hs. Eintrag: "Von Walter. Weimar 17. Juni 1852. Wolfgang von Goethe". Im 2. Band hs. Namenseintrag: "Wolfgang v. Goethe". Gemeint sind wohl Goethes Enkel Walther Wolfgang und Wolfgang Maximilian.

Hubert Sommerauer. - Stevenson, Robert Louis: Markheim. Bayreuth: Bear Press 1993. 19 x 12,3 cm. Mit 15 OrRadierungen von H. Sommerauer. Schwarzes blindgepr. OrKalbsldr. mit goldgepr. R.- und Deckeltitel, in Pappschuber.Nr. 63 von 113 Ex. (GA 150), im Druckvermerk vom Künstler signiert. Handeinband von Werner Kießig. - 16. Druck der Bear Press Wolfram Benda.

Karl-Georg Hirsch. - Keller, Gottfried: Der Schmied seines Glücks. Bayreuth: Bear Press 2009. 25 x 15 cm. Mit 17 OrHolzstichen und einem gesondert abgezogenen und handkol. sign. OrHolzstich von K.-G. Hirsch. 59 SS., 1 nn. S. Eisgraues OrOasenziegenldr. mit goldgepr. Rt. und Deckelschild in OrSchuber.Nr. 13 v. 25 Ex. der VA mit zusätzlichem kol. OrHolzstich (GA 150), im Druckvermerk von Künstler signiert. - 36. Druck der Bear Press Wolfram Benda.

Rolf Münzner. - Jean Paul: Die wunderbare Gesellschaft in der Neujahrsnacht. Bayreuth: Bear Press 2008. 24,7 x 14,5 cm. Mit 6 OrSchablithogr. von R. Münzner. 3 w. Bll., 44 SS., 1 Bl., 2 w. Bll. OrHPgt. mit schwarzgepr. Rt. und 2 Deckelvign., in OrSchuber.Nr. 74 von 113 Ex. (GA 150), im Druckvermerk vom Künstler signiert. - 39. Druck der Bear Press Wolfram Benda.

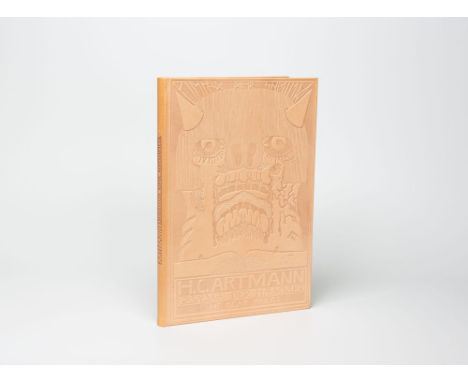

Uwe Bremer. - Artmann, Hans Carl: Gesänge der Hämmer. Bayreuth: Bear Press 1992. 27,7 x 18,5 cm. Mit doppelblattgroßer OrFarbradierung als Titel sowie 14 OrHolzschnitten und 14 Initialen von U. Bremer. 4 w. Bll., 52 SS., 1 Bl. (Impressum), 3 w. Bll. Braunes OrLdr. m. gepr. Deckelillustr. u. blindgepr. Rt., gesprenkeltem Kopfgoldschnitt; gebunden von Werner G. Kießig, Berlin. In grauem OrSchuber. Nr. 98 v. 150 Ex., von Autor und Illustrator signiert. - 15. Druck der Bear Press Wolfram Benda.

Hans Fronius. – Schwob, Marcel: Lebensbilder. Bayreuth: Bear Press 1984. 25 x 16,5 cm. Mit 7 OrKaltnadelradierungen von Hans Fronius. 97 SS., 3 nn. SS. OrHLdr. mit goldgepr. Rt., Rv. und blindgepr. Deckelbezug in Pappschuber.Nr. 63 v. 75 Ex., im Druckvermerk vom Künstler signiert. - 5. Druck der Bear Press. - Gedruckt von Poeschel & Schulz-Schomburgk in der Garamond-Antiqua auf Torinoko Kozu-Japanpapier. - Handeinband von Ernst Ammering. - Exlibris im Innendeckel.

An outstanding Second War ‘1945’ D.F.C. and Second Award Bar, ‘1943’ D.F.M. group of seven awarded to Wing Commander S. A. R. Taylor, Royal Air Force, who flew in at least 79 operational sorties, with 106, 83 and 7 Squadrons - of which 68 were with the Path Finder Force, all as a Lancaster Visual Bomb Aimer of a Marker Crew Distinguished Flying Cross, G.VI.R., reverse officially dated ‘1945’, with Second Award Bar, reverse officially dated ‘1945’; Distinguished Flying Medal, G.VI.R. (1391937 F/Sgt. S. A. R. Taylor. R.A.F.); 1939-45 Star; Air Crew Europe Star, 1 clasp, France and Germany; Defence and War Medals 1939-45; General Service 1962-2007, 1 clasp, Radfan (Sqn. Ldr. S. A. R. Taylor R.A.F.) mounted as originally worn, very fine (7) £6,000-£8,000 --- 1 of only approximately 20 D.F.C. and Second Award Bar, D.F.M. combinations awarded for the Second World War. D.F.C. London Gazette 23 March 1945. The original Recommendation states: ‘This officer is on his third operational tour, having completed 60 sorties - 49 of which have been in a Marker Crew, being safely concluded in the Path Finder Force. Flight Lieutenant Taylor’s keenness and coolness in facing the enemy has set a high standard of morale in the crew with which he operates, and has helped to a considerable extent in making the crew such a successful one. Never at a loss to overcome difficulties, his steadfastness; determination to give of his best at all times is highly commendable. He possesses courage of a high degree, cheerfulness under all circumstances, and these exceptional qualities have set a high example to the Squadron.’ D.F.C. Second Award Bar London Gazette 16 November 1945. The original Recommendation states: ‘This Officer has now completed 79 operational sorties, of which 68 have been with the Path Finder Force, all as Visual Bomb Aimer of a Marker Crew. Of a very cheerful disposition, Flight Lieutenant Taylor has always displayed courage, skill and efficiency and great determination in action, often under the most trying and hazardous conditions. His strong devotion to duty and untiring efforts to give of his best have inspired the utmost confidence amongst the rest of his crew.’ D.F.M. London Gazette 10 December 1943. The official Press Release states: ‘Flight Sergeant Taylor is a Bomb Aimer of a crew which has acquired a fine reputation on many operational missions. He has completed sorties over many heavily defended targets, always displaying outstanding determination and coolness. During a recent attack on Hanover, five runs were made over the target area before Flight Sergeant Taylor was satisfied that he had identified the target. Recently while engaged in operations against Mannheim and Kassel, he again made several runs in the face of heavy opposition to ensure accuracy of aim. His behaviour has been exemplary at all times.’ Stanley Alfred Robert Taylor was born in March 1922, and educated at Battersea Grammar School. He joined the Royal Air Force in 1941, and carried out initial training as a navigator/bomb aimer, including at No. 42 A.S., Port Elizabeth; No. 26 O.T.U., North Luffenham and No. 1660 Conversion Unit, Swinderby. Taylor flew a Nickel raid, whilst stationed at the latter, 20 December 1942. He was posted for further operational flying to 106 Squadron (Lancasters) at Syerston in January 1943, and flew in at least 10 operational sorties with them, including: Frisians; Berlin (3); Hamburg; Essen (2); St. Nazaire; Duisburg and Kiel. Taylor transferred, with his pilot Sergeant D. N. Britton, to 83 Squadron (Lancasters) as part of the Pathfinder Force at Wyton in April 1943. He flew in at least 36 operational sorties with the Squadron between April 1943 - April 1944, including: Stettin; Duisburg; Essen; Dortmund; Munster; Cologne; Monchanin; Krefeld; Mulheim; Wuppertal; Turin; Hamburg (2); Turin-Genoa; Nuremburg; Milan; Berlin (4); Mannheim; Munich (2); Hanover; Darmstadt; Hanover; Kassel; Modane; Mannheim; Texel (2); Leipzig; Stuttgart (3) and Frankfurt. After a rest, Taylor returned to Pathfinder Force and was posted to 7 Squadron (Lancasters) at Oakington in October 1944. Taylor flew in at least 32 operational sorties with the Squadron, including: Dusiburg (2); Wilhelmshaven; Stuttgart (2); Essen; Oberhausen; Gelsenkirchen; Dortmund; Wanne-Eickel; Freuberg; Karlsruhe; Osnabruck; Ulm; Koblenz; Ludwigshaven; Hanau; Leuna; Zeitz; Chemnitz (2); Dessau; Dortmund; Homberg; Hagen; Rheine; Hildesheim; Hamburg; Nordhausen; Harburg; Bayreuth and Bremen. After the war, Taylor’s subsequent postings included as part of the B.A.F.O. at R.A.F. Lubeck, Esche, and Wunsdorf. He was posted to A.H.Q. Hong Kong in September 1949, after which he spent several years posted at R.A.F. Technical College and at Air Electronics School, Hullavington. Taylor was appointed a Member of the Royal Aeronautical Society in 1959, and a Member of the Institution of Electronic and Radio Engineers in 1960, becoming a Chartered Engineer in 1967. He served at H.Q.M.E.C., Aden, May 1964 - April 1966, advanced to Wing Commander and filled a number of engineering and communication roles including a posting on attachment to the Kenyan Armed Forces, 1968-1971. He retired in 1978, and moved to Brisbane, Australia. Sold with the following original related items and documents: 7 related miniature awards, mounted as originally worn; Royal Air Force Flying Log Book for Navigators Air Bombers Air Gunners Flight Engineers (20 February 1952 - 9 January 1981) including civilian entries, inside cover annotated ‘Certified that Volume I of Log Book was lost at No. 7 Sqdn, R.A.F. Oakington in June, 1945 as a result of a sudden posting at the end of the war’; Path Finder Force Badge Award Certificate, dated 7 April 1944, glazed and framed, with Path Finder Force Badge and Observer’s Brevet; D.F.C. Royal Mint case of issue; named Buckingham Palace enclosure for the award of the Bar to his D.F.C.; Second War Campaign Medal enclosure; a photograph of 7 Squadron, R.A.F. Oakington, April 1945, individually named, framed and glazed; 2 photographs of recipient in uniform from later life, and one group photograph including him which is glazed and framed; and a signed farewell card from R.A.F. Langenhagen.

A pair of Art Deco Royal Bayreuth candle holders, early 20th century, each modelled as a seated fox in hunting attire, one with green printed "Registration Applied for Rd. No. 726518" and impressed "12464" to base, each 16cm high (2) (at fault) CONDITION REPORT:The right hand fox shows a chip to the base. There are several small losses to the glaze of the coat, with some variation in the colour of the coat, and a hairline crack running from the collar to the lapel. The left hand fox shows no glazing losses, but does show some minor glazing faults and some colour variation to the coat. There are suggestions of hairline cracks developing in the same lapel area.

Wolf, Ror (1932 - 2020), "Die weiche Welt der fliessenden Tiere" (Bayreuth, 1994),Einblattdruck XLIV der Bear Press Wolfram Benda in der Weiss-Lapidor, m. Farbholzschnitt von Siegfried Assfalg (1925 - 2012), Numm. Auflage "112/120", handsign. von beiden Künstlern, Blattgröße ca. 38 x 28 cm, in orig. Mappe. Sehr gut erhalten. Aus dem Privatbesitz von Ror Wolf.

Wolf, Ror (1932 - 2020), "Ausdehnung" (Bayreuth, 2008), Einblattdruck CX der Bear PressWolfram Benda in der leichten Helvetica, m. handkolorierter Radierung von Paul Mersmann (1929 - 2017), Numm. Auflage "34/50", handsign. von Mersmann, Blattgröße ca. 38 x 27 cm, in orig. Mappe. Sehr gut erhalten. Aus dem Privatbesitz von Ror Wolf.

Wolf, Ror (1932 - 2020), "Ein Unglück im Westen, am 13. Mai" (Bayreuth, 2000),Einblattdruck LXX der Bear Press Wolfram Benda in der halbfetten Akzidenz-Grotesk, m. Holzschnitt von Karl-Georg Hirsch (geb. 1938), Numm. Auflage "40/120", handsign. von beiden Künstlern, Blattgröße ca. 39 x 29 cm, in orig. Mappe. Sehr gut erhalten. Aus dem Privatbesitz von Ror Wolf.

Wolf, Ror (1932 - 2020), "Nächtliches Aufschreien" (Bayreuth, 1991), Einblattdruck XXIIIder Bear Press Wolfram Benda in der Royal-Grotesk, m. Kupferstich von Ror Wolf, Numm. Auflage "51/120", handsign., Blattgröße ca. 37 x 28,5 cm, in orig. Mappe. Sehr gut erhalten. Aus dem Privatbesitz von Ror Wolf.

Wolf, Ror (1932 - 2020), "Abneigung" (Bayreuth, 2010), Einblattdruck CXVI der Bear PressWolfram Benda in der Syntax, m. Farblithographie von Tobias Teschner, Numm. Auflage "7/120", handsign. von beiden Künstlern, Blattgröße ca. 38 x 28 cm, in orig. Mappe. Sehr gut erhalten. Aus dem Privatbesitz von Ror Wolf.

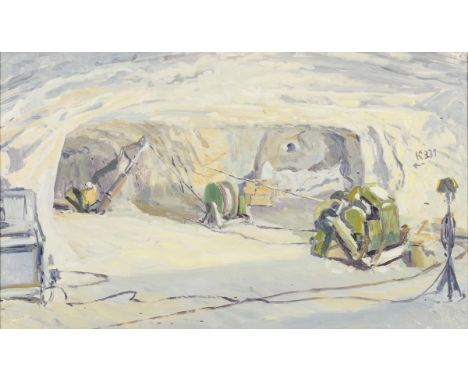

TYLLE, Hans Dieter(* 1954 Bayreuth) "Kernringschrämmaschine"Öl/Malkarton. Rechts unten signiert, verso betitelt. Datiert: 1986. 30 x 50 cm. Gerahmt35 x 55 cm. Blick in den Berg auf die Maschine, welche das Gestein schlitzt Deutscher Maler, ansässig in Kassel, studierte ebd. bei Bluth. Provenienz : Privatsammlung ehem. Vorstandsmitglied eines Bergbaukonzerns.

TYLLE, Hans Dieter(* 1954 Bayreuth) Industrieanlage in bergiger LandschaftÖl/Malkarton. Rechts unten signiert. Datiert: 22.2.1989. 30 x 50 cm. Gerahmt35 x 55 cm. Weite Mittelgebirgslandschaft mit verschiedenen Industrieanlagen unter hellem Himmel Deutscher Maler, ansässig in Kassel, studierte ebd. bei Bluth. Provenienz : Privatsammlung ehem. Vorstandsmitglied eines Bergbaukonzerns.

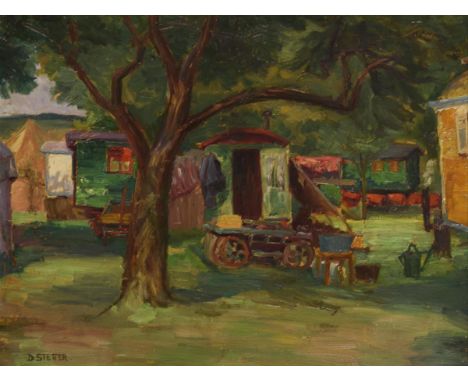

STETTER, D. ZirkuswagenÖl/Malkarton. Links unten signiert. 37 x 49 cm. Gerahmt52 x 64 cm. Die bunten Wagen zwischen Bäumen nahe dem weiter hinten erkennbaren Zelt Wenn Dora Koch-Stetter, dann: Malerin in Berlin und Ahrenshoop (1881 Bayreuth - 1968 Althagen-Ahrenshoop), Schülerin von Corinth, Fehr und Heise. Literatur : Thieme/Becker.

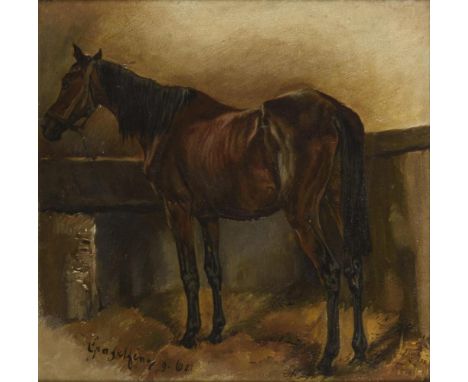

DIEZ, Wilhelm von(1839 Bayreuth - 1907 München) PferdebildÖl/Malkarton. Links unten Ortsangabe Gräfelfing, verso vom Sohn Hans Diez bestätigt mit Nachlassstempel. 23 x 23 cm. Gerahmt33 x 33 cm. Das dunkelbraune Tier im Stall in der Box Deutscher Maler, studierte in München. Literatur : Thieme/Becker.

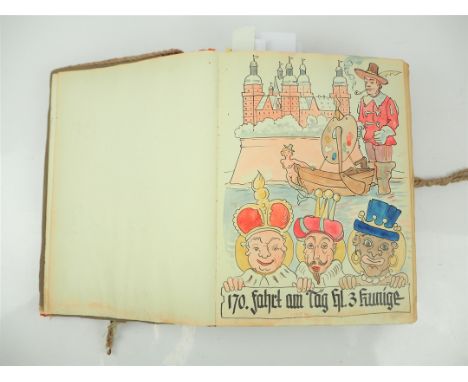

Chronik/ Tagebuch der Sozietät 'Ascafinburgh' (Aschaffenburg) der 'Gesellschaft der Niederländter'. Gebundenes Buch mit ca. 270 Doppelseiten zur Dokumentation ihrer Treffen, viele Seiten mit kalligraphischen Elementen und colorierten, zumeist von Hand gezeichneten oder gemalten Motiven, einige s/w Fotografien der Mitglieder und Treffen, diese auch teils mit Ritterkreuz, Einband aus Wirkware, künstlerisch und historisch einmaliges Zeugnis. Im Jahre 1870 gründete Ludwig Nagel in Bayreuth, nach Vorbild niederländischer Gilden, eine Künstler- und Literatensozietät aus der später u.a. auch die Herrengesellschaft der Ascafinburgh hervorging, die, obwohl derartige Gesellschaften oftmals von den Nationalsozialisten verboten wurden, noch bis mindestens Ende der 1930er Jahre Bestand hatte. Kunst, Musik und Humor waren wesentliche Eckpfeiler dieser Treffen, was sich in der Aufmachung des Buches niederschlägt. Im vorliegenden Werk wurden, wie üblich bei den 'Allniederlandt Societäten', die zu den einzelnen Treffen gestalteten Seiten im Stile des Simplicissimus des Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen gestaltet. Was hat der Schlämplynmeister zum Lychtlynfest beigetragen? Durch welch Poemlyn und Bildlyn wurde die Fahrt vor der Weltumsegelung bereichert? Diese und tausenderlei mehr Antworten finden sich in diesem Büchlyn! 24 x 32 cm. Zustand II-

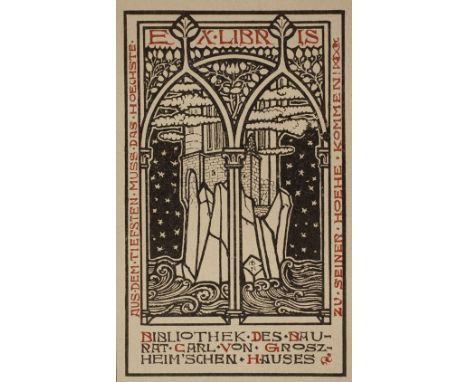

Melchior Lechter, ExlibrisExlibris des Baurates Carl von Groszheim, Blick durch ein gotisches Doppelspitzbogenfenster, auf eine im Wasser stehende Burg vor Sternenhimmel, Druck in Rot und Schwarz, in der Darstellung ligiertes Monogramm und Datierung "ML (18)97", auf Unterlagekarton montiert und hierauf bezeichnet "Melchior Lechner 1897 Gutenberg-Katalog Nr. 6583", Darstellungsmaße ca. 10,2 x 6,2 cm, Blattmaße 10,8 x 6,7 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Graphiker und Buchkünstler (1865 Münster bis 1937 Raron/Kanton Wallis, Schweiz), ab 1879 Ausbildung als Glasmaler, parallel Besuch von Kursen an der Münsterschen Kunstgenossenschaft, nach der Lehre ging er nach Berlin, 1884-94 Besuch der Malklasse an der Kunstakademie in Berlin, 1886 Aufenthalt in Bayreuth, 1896 Ausstellung bei Fritz Gurlitt, 1900 Beteiligung an der Weltausstellung in Paris, ab 1906 Mitglied der Theosophischen Gesellschaft Adyar, 1910 zusammen mit Karl Wolfskehl Reise nach Indien, Ceylon, Madras und Adyar, verstarb beim Besuch des Grabes von Rainer Maria Rilke, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer und Wikipedia.

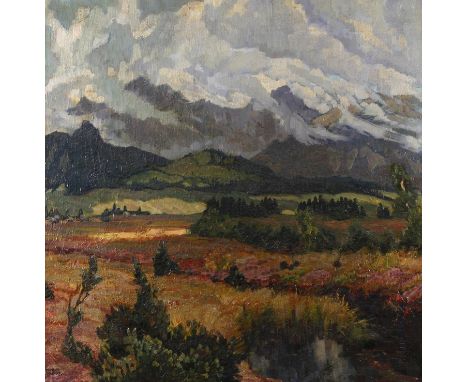

Wilhelm Stumpf, Landschaft am Watzmannsommerlicher Blick über blühende Wiesen und Heide, zur wolkenverhangenen Bergkulisse, pastose Landschaftsmalerei mit breitem Pinselduktus, Öl auf Leinwand, um 1910, links unten signiert "Wilhelm Stumpf", rückseitig auf dem Keilrahmen vom Künstler undeutlich bezeichnet und signiert "... Wilhelm Stumpf", beigegeben Info zum Gemälde von Hannelore Rothenbücher Bayreuth, original gerahmt, Falzmaße ca. 90 x 91 cm. Künstlerinfo: eigentlich Wilhelm Ludwig Ferdinand Stumpf, irrtümlich bei Dressler "Stumpl", dt. Landschafts- und Portraitmaler sowie Illustrator und Graphiker (1873 Weimar bis 1926 Oberstaufen), studierte an der Akademie Leipzig und ab 1895 an der Akademie München bei Gabriel von Hackl, Karl Raupp, Paul Hoecker und Heinrich von Zügel, besuchte 1898-99 die Malerakademie Burghausen zusammen mit Paul Klee, dann tätig in Schleißheim bei München, von 1900-22 regelmäßig auf Ausstellungen im Münchner Glaspalast vertreten, nahm als Kriegsberichterstatter und Zeichner am 1. Weltkrieg teil, nach dem Grauen des Krieges zog er sich nach Oberstaufen ins Oberallgäu zurück, wo er sich nach einigen persönlichen Rückschlägen das Leben nahm, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Müller-Singer, Matrikel der Münchner Akademie, Dressler, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Ries und Wikipedia.

Prof. Heinrich Stelzner, Der Antiquaralter Mann auf einem Lehnstuhl im Interieur sitzend, beim Auspacken und Begutachten einer Kiste mit Antiquitäten, feinst mit spitzem Pinsel detailreich festgehaltene lasierende Genremalerei, Öl auf gesperrter Holzplatte, um 1880, links oben signiert und ortsbezeichnet "Heinrich Stelzner München", im schönen alten Goldstuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 34,5 x 26 cm. Künstlerinfo: dt. Maler und Graphiker (1833 Bayreuth bis 1910 München), zunächst vierjährige kaufmännische Lehre in einem Nürnberger Spielwarengeschäft, anschließend Hinwendung zur Kunst und lithographische Ausbildung bei Theodor Rothbart, schließlich Schüler der Kunstschule Nürnberg bei August von Kreyling, ab 1860 in München ansässig, beeinflusst von der Pilotyschule, ab den 1870er Jahren Lehrer und schließlich Professor an der Münchner Kunstgewerbeschule, unternahm Studienreisen in die Fränkische Schweiz und nach Tirol, Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft und im Münchner Kunstverein, beschickte 1869-1910 die Ausstellungen im Münchner Glaspalast, Ehrung mit dem Michaelsorden 4. Klasse, tätig in München, Quelle: Thieme-Becker, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Dressler, Müller-Singer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Müller-Klunzinger, Glaspalastkataloge und Boetticher.

Philipp Heinel, attr., Am BrunnenBauernfamilien in sonniger Sommerlandschaft, beim Wasser holen am Brunnen, hierzu bemerkt Thieme-Becker: "... Seine Bilder fanden wegen ihrer sorgfältigen Ausführung und frischen poetischen Auffassung vielen Beifall. ...", feinst mit spitzem Pinsel lasierend festgehaltene poesievolle Genremalerei mit sehr schönem Licht, Öl auf Holz, rechts unten bezeichnet und datiert "P. Heinel 1833", professionell gereinigt und gering restauriert, schön im Goldstuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 19 x 23 cm. Künstlerinfo: eigentlich Johann Philipp Heinel, dt. Landschafts-, Portrait- und Genremaler sowie Radierer und Lithograph (1800 Bayreuth bis 1843 München), zunächst zum Kaufmann bestimmt und ab 1812 Lehre in Nürnberg, parallel Hinwendung zu Kunst und Musik, 1818 Aufgabe der kaufmännischen Tätigkeit und 1818-20 Schüler der Nürnberger Zeichenschule, studierte 1820-26 mit königlichem Stipendium Maximilians II. von Bayern an der Münchner Akademie Historienmalerei bei Johann Peter von Langer und Robert von Langer, anschließend freischaffend in Nürnberg, wegen finanzieller Not als Portraitmaler tätig, ab 1826 Hinwendung zum Genre mit Motiven aus dem Volksleben und zur Landschaft, unternahm in den 1830er Jahren Studienreisen nach Tirol, Oberbayern und durch Franken, ab 1832 in München ansässig, 1842 Erkrankung, tätig in München, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Müller-Singer, Seubert, Müller-Klunzinger, Nagler, Matrikel der Münchner Akademie, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Bénézit, Andresen, Grieb "Nürnberger Künstlerlexikon" und Wikipedia.

Philipp Heinel, Kapelle am SeeSommermorgen am Seeufer, mit Kindern beim Schafe hüten und Musizieren vor kleiner Kapelle und steil aufragender Hochgebirgskulisse, das Gemälde besticht durch seine liebevollen Details wie die blühenden Blumen am Seeufer, die minutiös erfassten Kinder und Schafe sowie das freundliche, warme Licht, welches der Szene einen geradezu kontemplativen heimeligen Charakter verleiht, stimmungs- und poesievolle, fein lasierende Malerei, hierzu schreibt Andresen (1866) "... Später widmete er sich dem Genre. Scenen aus dem Leben unseres Gebirgsvolkes waren meistens Gegenstand seiner Gemälde. Richtige Zeichnung und eine in der Malerei bis in alle Details fleissige Ausführung erwarben seinen Gemälden vielen Beifall. In den letzten Jahren malte er auch Landschaften, denen er durch Staffage ein erhöhtes Interesse zu geben wusste. ..." und Nagler ergänzt 1838: "... Mit besonderer Auszeichnung müssen seine Landschaften genannt werden, denn Heinel gehört zu den besten lebenden Künstlern dieses Faches. Er übt dieses seit 1826 fast ausschließlich, nur das Genre gewährt ihm nebenbei manche höchst charakteristische Scene. In allen seinen Bildern herrscht grosse Wahrheit, eine reine durchsichtige Färbung und meisterhafte Auffassung. Seine Landschaften sind mit poetischen Sinne erfasst, von heiterem Charakter, Ruhe athmend, oft reizend durch die Schönheit der Form und die frappanten Lichteffekte. ...", Öl auf Holzplatte, rechts unten signiert und datiert "P. Heinel 1842", rückseitig nochmals signiert und datiert "P. Heinel 1842", sehr schön im alten Goldstuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 26 x 31,5 cm. Künstlerinfo: eigentlich Johann Philipp Heinel, dt. Landschafts-, Portrait- und Genremaler sowie Radierer und Lithograph (1800 Bayreuth bis 1843 München), zunächst zum Kaufmann bestimmt und ab 1812 Lehre in Nürnberg, parallel Hinwendung zu Kunst und Musik, 1818 Aufgabe der kaufmännischen Tätigkeit und 1818-20 Schüler der Nürnberger Zeichenschule, studierte 1820-26 mit königlichem Stipendium Maximilians II. von Bayern an der Münchner Akademie Historienmalerei bei Johann Peter von Langer und Robert von Langer, anschließend freischaffend in Nürnberg, wegen finanzieller Not als Portraitmaler tätig, ab 1826 Hinwendung zum Genre mit Motiven aus dem Volksleben und zur Landschaft, unternahm in den 1830er Jahren Studienreisen nach Tirol, Oberbayern und durch Franken, ab 1832 in München ansässig, 1842 Erkrankung, tätig in München, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Müller-Singer, Seubert, Müller-Klunzinger, Nagler, Matrikel der Münchner Akademie, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Bénézit, Andresen, Grieb "Nürnberger Künstlerlexikon" und Wikipedia.

Prof. Anton Hoffmann, Abschied der LandsknechteLandsknechte zu Pferd im Burghof, sich von ihren Familien verabschiedend, hierzu bemerkt Wikipedia. "... Als Maler zeigte er sich als treuer Diez-Schüler und legte seinen Schwerpunkt auf die Historien- und Militärmalerei. Charakteristisch für seinen Stil waren mit großzügigen, breiten, aber unruhigem Pinsel aufgetragene naturgetreue, kräftige Töne und ein auf das im Zentrum stehende Geschehen konzentriertes Licht. ...", fein lasierende, partiell gering pastose, historisierende Genremalerei in kraftvoller Farbigkeit, Öl auf Leinwand, um 1900, rechts unten signiert und ortsbezeichnet "Anton Hoffmann Muenchen", original im prächtigen Goldstuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 50 x 75,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Illustrator, Heereskundler, Gebrauchsgraphiker und Hochschullehrer (1863 Bayreuth bis 1938 Rothenburg ob der Tauber oder München), 1880-89 Militärdienst in der Bayerischen Armee, parallel künstlerisch schaffend, 1889-95 Studium an der Akademie in München bei Wilhelm von Diez und Gabriel Hackl, ab 1896 Teilnahme an den Ausstellungen im Münchner Glaspalast, schuf Beiträge für die Münchner "Fliegenden Blätter", illustrierte unter anderem Schulbücher, Karl Mays Regensburger Marien-Kalender auf das Jahr 1899 und war Mitarbeiter der Zeitschrift "Das Bayerland", als Werbegraphiker arbeitete er für Stollwerck und Henkell und lieferte Entwürfe für die Porzellanmanufaktur Rosenthal Selb, erhielt zahlreiche Ehrungen wie den Bayerischen Goldenen Ludwigsorden für Kunst und Wissenschaft sowie den Michaelsorden 4. Klasse mit Krone, Mitglied im Verband Deutscher Illustratoren, im Reichsverband bildender Künstler Deutschlands und in der Münchner Künstlergenossenschaft, tätig in München und Rothenburg ob der Tauber, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Dressler, Matrikel der Münchner Akademie, Müller-Singer, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Ries und Wikipedia.

Ansichtskartenalbum Deutschlandvor 1945, ca. 204 meist topographische Ansichtskarten Deutschland, darunter Bayreuth, Ammersee, Starnberger See, Saalachsee, Insel Mainau, Braunschweig, Oeynhausen, Mannheim, Heidelberg, Herne, Worms, Aschaffenburg, Ulm, Rothenburg..., im Album der Zeit, gute Erhaltung, Maße ca. 22 x 27 cm.

Prof. Heinrich Stelzner, Die interessante Buchseitealter Mann auf einem Lehnstuhl im Interieur sitzend, inmitten von auf dem Boden verstreuten Büchern aus einer alten Handschrift die Buchmalerei herausschneidend, feinst mit spitzem Pinsel detailreich festgehaltene lasierende Genremalerei, Öl auf gesperrter Holzplatte, oben mittig signiert, ortsbezeichnet und datiert "H. Stelzner München 1883", rückseitig zwei alte Etiketten, hier einmal maschinenschriftliche englische Eigentümerannotation "Property of J. Lindsay Dexter 1920 [dt.: Eigentum von J. Lindsay Dexter 1920]", im prächtigen Goldstuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 34,5 x 26 cm. Künstlerinfo: dt. Maler und Graphiker (1833 Bayreuth bis 1910 München), zunächst vierjährige kaufmännische Lehre in einem Nürnberger Spielwarengeschäft, anschließend Hinwendung zur Kunst und lithographische Ausbildung bei Theodor Rothbart, schließlich Schüler der Kunstschule Nürnberg bei August von Kreyling, ab 1860 in München ansässig, beeinflusst von der Pilotyschule, ab den 1870er Jahren Lehrer und schließlich Professor an der Münchner Kunstgewerbeschule, unternahm Studienreisen in die Fränkische Schweiz und nach Tirol, Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft und im Münchner Kunstverein, beschickte 1869-1910 die Ausstellungen im Münchner Glaspalast, Ehrung mit dem Michaelsorden 4. Klasse, tätig in München, Quelle: Thieme-Becker, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Dressler, Müller-Singer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Müller-Klunzinger, Glaspalastkataloge und Boetticher.

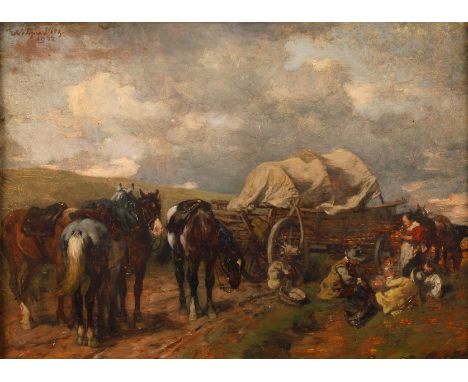

Prof. Wilhelm von Diez, Fahrendes Volkweite Sommerlandschaft mit rastender Gruppe am Lagerfeuer vorm Planwagen, gering pastose, teils lasierende Genremalerei in fein abgestufter Farbigkeit und partiell durchscheinendem Malgrund als Gestaltungsmittel, hierzu bemerkt Hermann Uhde-Bernays "... Das Studium volkstümlicher Figuren befähigte ihn, seine meist in kleinem Format ausgeführten Genremalereien aufs reichste zu beleben und ihnen zugleich auch in künstlerischer Beziehung eine koloristisch sehr empfindsame, geschmackvolle und realistisch ausgedrückte Farbigkeit zu geben. ...", Öl auf Holzplatte, links oben signiert und datiert "Wilh. v. Diez 1902", rückseitig altes Etikett und alter Aufkleber "F. G. Conzen, Düsseldorf No. ...", schön gerahmt, Falzmaße ca. 17,5 x 24 cm. Künstlerinfo: eigentlich Albrecht Christoph Wilhelm Diez, ab 1893 "von Diez", dt. Maler und Illustrator (1839 Bayreuth bis 1907 München), ab 1851 Schüler der Gewerbeschule Bayreuth, 1853-55 Studium am Polytechnikum München, ab 1855 kurzzeitig Studium an der Akademie München bei Karl Theodor von Piloty, autodidaktische Studien an Altmeistern wie Dürer in Malerei und Zeichnung, 1858-74 Mitarbeiter der Münchner Zeitschrift "Fliegende Blätter" und 1862-75 für den "Münchner Bilderbogen", ab 1870 Lehrer und ab 1872 Professor an der Münchner Akademie, zeitweise Mitglied des Künstlervereins „Jung-München“, Mitglied der Künstlervereinigung „Allotria“ und ab 1900 Vorstand der Münchner Künstlergenossenschaft, 1893 Verleihung des Adelsprädikats, 1903 Ehrung mit dem Bayerischen Verdienstorden, beschickte den Münchner Glaspalast, tätig in München, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Müller-Singer, Seubert, Müller-Klunzinger, Dressler, Ries, Boetticher, Matrikel der Münchner Akademie und Wikipedia.

Philipp Heinel, Sommerliche GebirgslandschaftWanderer auf der Landstraße zwischen hohen Bäumen, im Hintergrund weitet sich die Landschaft und gibt den Blick auf ein Schloss am Seeufer vor imposanter Hochgebirgskulisse frei, möglicherweise zitiert der Künstler in seiner komponierten Landschaft hier die mittelalterliche Wasserburg "Château de Chillon [dt.: Schloss Chillon" am Rand des Genfersees im schweizerischen Kanton Waadt, fein lasierende Malerei, hierzu schreibt Nagler (1838) "... Mit besonderer Auszeichnung müssen seine Landschaften genannt werden, denn Heinel gehört zu den besten lebenden Künstlern dieses Faches. ... In allen seinen Bildern herrscht grosse Wahrheit, eine reine durchsichtige Färbung und meisterhafte Auffassung. Seine Landschaften sind mit poetischen Sinne erfasst, von heiterem Charakter, Ruhe athmend, oft reizend durch die Schönheit der Form und die frappanten Lichteffekte. ...", Öl auf Leinwand, unten mittig auf einem gemalten Stein signiert und datiert "P. Heinel 1831", minimale Craquelure, fachgerecht hinterlegte kleine Fehlstelle in der Leinwand, gering restauriert, im schönen, wohl originalen Goldstuckrahmen der Zeit, Falzmaße ca. 37 x 48 cm. Künstlerinfo: eigentlich Johann Philipp Heinel, dt. Landschafts-, Portrait- und Genremaler sowie Radierer und Lithograph (1800 Bayreuth bis 1843 München), zunächst zum Kaufmann bestimmt und ab 1812 Lehre in Nürnberg, parallel Hinwendung zu Kunst und Musik, 1818 Aufgabe der kaufmännischen Tätigkeit und 1818-20 Schüler der Nürnberger Zeichenschule, studierte 1820-26 mit königlichem Stipendium Maximilians II. von Bayern an der Münchner Akademie Historienmalerei bei Johann Peter von Langer und Robert von Langer, anschließend freischaffend in Nürnberg, wegen finanzieller Not als Portraitmaler tätig, ab 1826 Hinwendung zum Genre mit Motiven aus dem Volksleben und zur Landschaft, unternahm in den 1830er Jahren Studienreisen nach Tirol, Oberbayern und durch Franken, ab 1832 in München ansässig, 1842 Erkrankung, tätig in München, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Müller-Singer, Seubert, Müller-Klunzinger, Nagler, Matrikel der Münchner Akademie, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Bénézit, Andresen, Grieb "Nürnberger Künstlerlexikon" und Wikipedia.

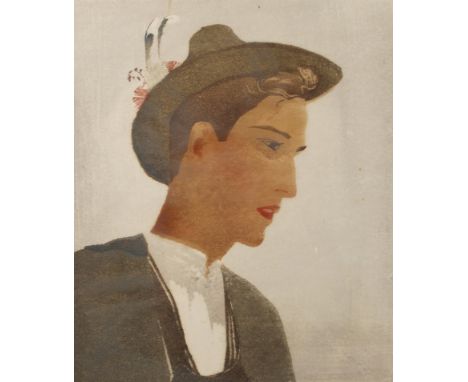

Hans Ott, Sarner BauerPortrait eines jungen Bauern in Tracht, vor hellem Grund, Farbholzschnitt auf Japanpapier und auf leichtem Karton montiert, unter der Darstellung in Kugelschreiber rechts signiert und datiert "H. Ott. (19)58" und links signiert und bezeichnet "Sarner-Südtirol/Orig. Farbholzschnitt", etwas braunfleckig, hinter Glas gerahmt, Darstellungsmaße ca. 37,5 x 32,5 cm, Blattmaße ca. 39,5 x 33 cm. Künstlerinfo: dt. Maler und Graphiker (1902 Bad Berneck bis 1980 Ebermannstadt), Ausbildung als Forstwirt am Tegernsee, Wanderung durch den Schwarzwald, Tirol bis zum Gardasee, ließ sich in Südtirol nieder und tätig als Restaurator, parallel Beschäftigung mit dem Farbholzschnitt, ab 1927 Studium an der Akademie in München, ließ sich in Bayreuth nieder und Beschäftigung mit der Zinkographie, Kriegsmaler im 2. Weltkrieg, ab 1961 in Ebermannstadt tätig, Quelle: Matrikel der Münchner Akademie und Internet.

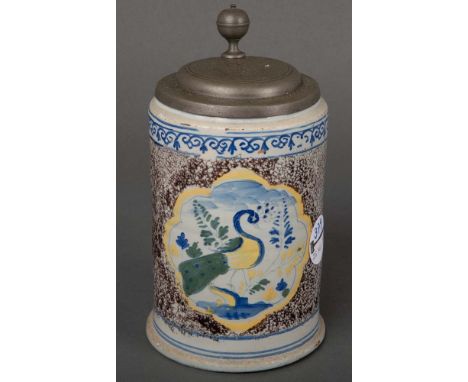

Großer Fayencekrug BayreuthMitte 18. Jh., am Boden Malermarke BPF, leicht rötlicher Scherben weiß glasiert, Bemalung in Kobaltblau, Antimon und Kupfergrün, die Reserven geschwämmelt, mit je einer Blüte verziert, originale Zinnmontierung mit Standring, Wandung mit zwei Spannungsrissen, H 25 cm.

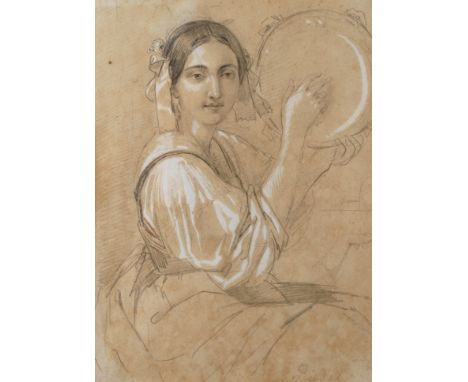

August Riedel, Neapolitanerin mit Tamburinstudienhaft-flott erfasstes Bildnis einer jungen Frau beim Musizieren, möglicherweise Vorarbeit für Riedels "Mädchen mit dem Tamburin", hierzu vermerkt Hyacinth Holland "... eilte Riedel [1832] nach Rom zurück und begann jene vom vollen Sonnenlichte umsponnenen italischen Genrestücke, an welche wir bei der Nennung seines Namens immer zu denken pflegen: zuerst jenes römische „Mädchen mit dem Tambourin“ auf ein kosendes Taubenpaar blickend ...", Mischtechnik (Bleistiftzeichnung mit Weißhöhung), um 1830, rechts unten signiert "Riedel", partiell gebräunt, schön hinter Glas und Passepartout gerahmt, Passepartoutausschnitt ca. 20 x 15 cm. Künstlerinfo: eigentlich Johann Friedrich Ludwig Heinrich August von Riedel, genannt der "Römische Riedel", dt. Maler, Freskant und Zeichner (1799 Bayreuth bis 1883 Rom), studierte 1818-28 an der Akademie München Historienmalerei bei Johann Peter von Langer und Robert von Langer sowie im Nebenfach Baukunst, 1823 erste Italienreise mit Paul Emil Jacobs, 1826 Aufenthalt in Dresden und autodidaktische Studien in der Gemäldegalerie, 1828-29 Italienaufenthalt (Florenz), 1830-31 Ausmalung des Herzog-Max-Palais München mit Fresken, 1832 zog er endgültig nach Rom, unternahm von hier aus Studienreisen durch Deutschland, Frankreich und Belgien, ab 1845 Mitglied der Berliner Akademie, Ehrenmitglied der Akademien München, Wien und Petersburg, ab 1858 Mitglied und Professor an der päpstlichen römischen Akademie San Luca, 1851 Ehrung mit dem Ritterkreuz des Ordens der württembergischen Krone und 1863 überreichte König Maximilian II. Joseph von Bayern persönlich den Maximiliansorden an Riedel in Rom, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Matrikel der Münchner Akademie, Boetticher, Seubert, Müller-Singer, Müller-Klunzinger, Nagler, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh." und Wikipedia.

Um 1800.Motiv: Leicht seitlich gegebenes Brustbildnis des Kriegsrates Wetzel in Uniform( möglicherweise Friedrich Wilhelm Wetzel, in Bayreuth seit 1796 Kriegsrat).Pastell auf Karton, ca. 57 x 45 cm, hochovaler Bildausschnitt, rückseitig auf aufgeklebtem Zettel handschriftlicher Vermerk „Kriegsrat Wetzel“. Unter Glas in teilvergoldetem Rahmen.

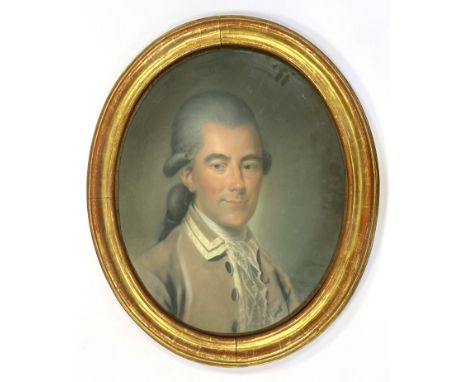

Motiv: Leicht seitlich gegebenes Brustbildnis des Wilhelm Ernst von Schönfeld ( Großkochberg 1724 - 1779 Bayreuth). Auf beigelegtem Papier handschriftlicher Vermerk als Nachruf von dritter Hand: „Hochf. -Ansbach -Bayreuth Minister , Geheimer Rat und Regierungspräsident des Obergebürg Fürstentums. Ritter des erneuerten Roten Adlers Orden Großkreuz.....“ (in der Folge weitere Aufzählung der Verdienste des Dargestellten als Huldigung nach seinem Tod).Pastell auf Pergament, hochovales Format, unsigniert, ca. 53 x 43 cm, unter Glas in teilvergoldetem stilvollem Rahmen.

Johann Christian Philipp Tretscher: Bildnismaler des 18. Jahrhunderts. Studium in Dresden sowie um 1765 an der Bayreuther Kunstakademie. Motiv: In hochovalem Bildausschnitt gegebenes Brust - Bildnis des Bayreuther Schloßpredigers, Stadtpfarrers, Theologen, Klassischen Philologen und Philosophen Johann Kapp (Oberkotzau 1739 - 1817 Bayreuth). Unter dem Porträt ein in Latein gehaltenes Loblied auf Johann Kapp. Öl auf Leinwand, unten rechts signiert „Tretscher“, ca. 30 x 24 cm, in originalem Rahmen der Zeit. Altersspuren, craqueliert, kleine Farbfehlstellen.Beigelegt: 1. Gedrucktes Büchlein von M. J. Kapp: „Dankpredigt nach der Genesung von einer tödtlichen Krankheit... 1782....“. 2. Handschriftliche Übersetzung des lateinischen Textes im Gemälde. 3. Nachruf auf J. Kapp aus der Bayreuther Zeitung vom 20. August 1817 (Schreibmaschinen- Abschrift auf 2 DIN-A4-Seiten). Lit.: Thieme/Becker Bd. 33, S. 384; vgl. zu Kapp auch den Wikipedia-Artikel.

Steinschloss - Pistole um 1740/50, am Laufansatz nummeriert „1“ und signiert mit in Silber eingelegten Lettern „Martin Deyer in Bamberg“. Dieser war Hofbüchsenmacher in Bamberg, tätig überwiegend für den Hof in Bayreuth. Von ihm stammt eine Jagdflinte aus dem Besitz Friedrichs II., die ihm seine Schwester, die Markgräfin Wilhelmine geschenkt hatte (Vgl. Auktionskatalog Schloss Ahlden, Auktion April 2016, Los 896 mit Literaturhinweis „Friedrich der Große. Sammler und Mäzen“, hg. v. Joh. Georg Prinz von Hohenzollern, München 1992, Kat. Nr. 70). Vorliegende Steinschloss - Pistole mit ornamental beschnitzter Nussbaumschäftung, rocailliert reliefierter Messing - Garnitur und Eisenschnitt vor vergoldetem Grund. Ladestock aus Holz mit Horn - Dopper und reliefierter Messinghalterung. An der Griffkappe sowie der Schlossplatte ein Motiv mit Hellebarde und Fahne. Länge: ca. 40 cm, Provenienz: Süddeutsche Privatsammlung.

Christoph Martin Wieland. Ein Wintermährchen. Holzstiche von Karl-Georg Hirsch. Bayreuth, The Bear Press 1994. Mit 29 Textholzstichen. Blaugrauer Originalpergamentband mit einer in Gold auf Lederintarsie gedruckten Holzstichvignette. Rückentitel und Kopfschnitt vergoldet, Seidenspiegel mit Goldkante (W. G. Kießig). Im Schuber.17. Druck der Bear Press Wolfram Benda. - Exemplar V von zwölf römisch nummerierten der Luxusausgabe mit einer signierten Tuschfederzeichnung (Sultan und Königin), formatfüllend auf einem der Vorblätter (Gesamtauflage 150). - Im Druckvermerk vom Künstler signiert. - Gedruckt auf VL-Handbütten mit dem Wasserzeichen der Presse. - 16 Holzstiche wurden im Text, 13 als Randvignetten verwendet, einer auf dem Vorderdeckel. Die Titelvignette war wohl den Luxus- und Vorzugsexemplaren vorbehalten (was allerdings dem Druckvermerk widerspräche). - Tadellos.27,8 : 15,5 cm. 67, [1] Seiten.Kästner/Lübbert A 105 a

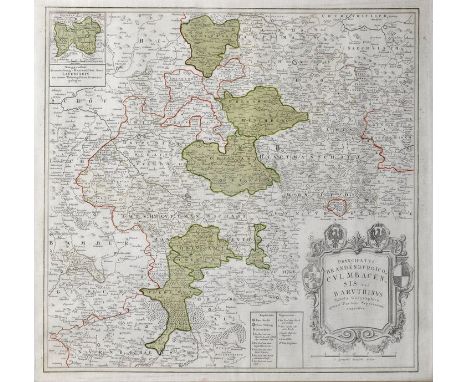

Homann Erben"Principatus Brandenburgico Culmbacensis vel Baruthinvs" (Kulmbach - Bayreuth). Kupferstichkarte, grenz- und flächenkoloriert. Um 1735. Wappenkartusche, Legende, kleine Zusatzkarte des Amtes Lauenstein. Hinter Glas gerahmt. Etwas berieben. 50 x 57,5 cm (Pl) / 54 x 62 cm (Ra). Map of the realm Kulmbach - Bayreuth in Bavaria, Germany. Copperplate engraving around 1735, partially coloured. Framed behind glass. A bit rubbed.

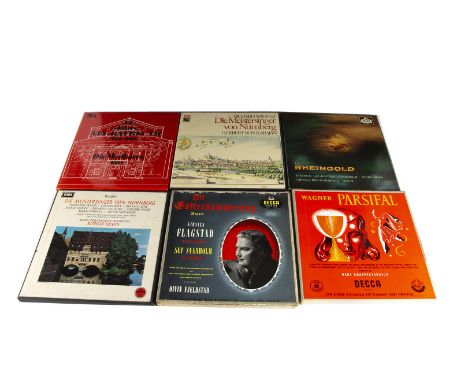

Classical Box Sets / LPs / Wagner, nineteen Box Sets and approximately thirty LPs of Wagner's music including Die Meistersinger, Das Rheingold, Die Walkure Bayreuth 1954, The Flying Dutchman, Tristan und Isolde, Tannhauser, Rienzi, Siegfried, Lohengrin, Parsifal, Die Gotterdammerung and more - various years and conditions

-

1000 item(s)/page