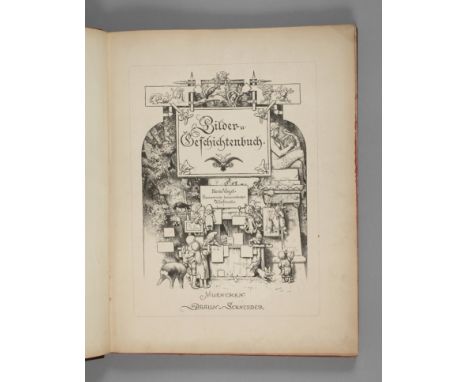

Hermann Vogel, Bilder- und Geschichtenbuchromantisch-humoristischer Illustrateur, München bei Braun & Schneider, o.J., um 1900, Format 4°, 96 Tafeln, Halbleineneinband der Zeit mit goldenem Rückentitel, Rotschnitt, Buchblock etwas gelockert, Einbandkanten berieben, Alters- und Studierspuren.

13027 Preisdatenbank Los(e) gefunden, die Ihrer Suche entsprechen

13027 Lose gefunden, die zu Ihrer Suche passen. Abonnieren Sie die Preisdatenbank, um sofortigen Zugriff auf alle Dienstleistungen der Preisdatenbank zu haben.

Preisdatenbank abonnieren- Liste

- Galerie

-

13027 Los(e)/Seite

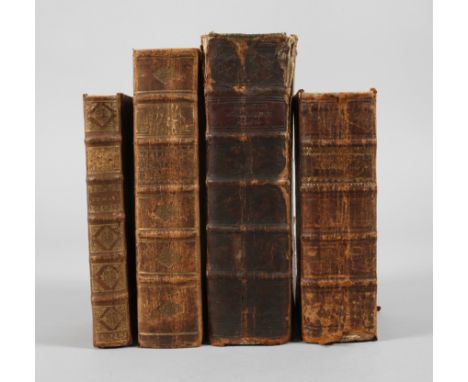

Vier Bücher 17./18. Jh.bestehend aus: 1) Akademische Reden über desselben Elementa Iuris Civilis Secundum Ordinem Institutionum von Io. Gottl. Heineccii, 2. Auflage Frankfurt am Meyn bei Johann Gottlieb Garbe 1758, 962 S., 2) Die allgemeine Welthistorie, die in England durch eine Gesellschaft von Gelehrten ausgefertiget worden, mit einer Vorrede Joh. Christoph Gatterers, herausgegeben von D. Friedrich Eberhard Boysen, 1. Band Halle bey Gebauer 1767, 708 S., 3) Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion von Hermann Samuel Reinarus, 3. Auflage Hamburg bey Bohn 1766, 766 S., 4) Virgile de la Traductione Mr. de Martignac , 3. Auflage, Band I, Paris bei Michel David 1697, 323 S., Format max. 8°, unterschiedlich starke Alters- und Gebrauchsspuren, vereinzelt Marginalien und Besitzervermerke.

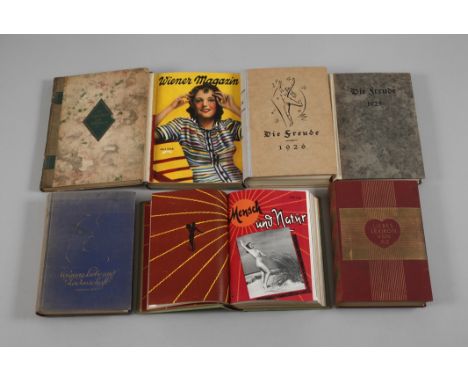

Konvolut Literatur zu Liebe, Schönheit und Kultursieben Stück, bestehend aus: 1) Sammelband Die Freude, Monatshefte für freie Lebensgestaltung, 3. Jahrgang 1926, 2) Liebeslexikon von A-Z, Verlag für Kulturforschung Wien 1932, 3) Neigung, Liebe und Leidenschaft von Hermann Barth, Hannover bei Witte 1931, 4) Sammelband Mensch und Natur sowie Lebensfreude, 1949, 5) Sammelband Wiener Magazin 1938, 6) Die Freude, 2. Jahrgang 1925, 7) Das Geheimnis der Schönheit von Ola Alsen, Berlin bei Eysler & Co. 1920, Format max. Gr. 8°, normale Alters- und Studierspuren.

Fraureuth Lampenfuß "Maskenballszene" Entwurf Max Daniel Hermann Fritz 1919, signiert, grüne Stempelmarke mit Zusatz Kunstabteilung 1919-1926, Prägenummer 24, naturalistische Ausformung mit polychromer Aufglasurbemalung, auf facettiertem Sockel kostümiertes und in harmonischer Tanzpose stehendes Paar als Harlekin mit Gitarre und Kolumbine mit Fächer, der rückseitige Pfeiler als Schaft für eine Lampenfassung (fehlt), seltene Maskenballgruppe mit geklebtem Fächer und beiliegendem Gitarrenhals, sonst guter altersgemäßer Zustand, H 34 cm.

Fraureuth "Tukanengruppe"Entwurf Max Daniel Hermann Fritz 1920, grüne Stempelmarke mit Zusatz Kunstabteilung 1915-1926, geprägte Modellnummer 1256 und Nummer 22 sowie originales Firmenetikett mit handschriftlicher Nummer 20/157, signiert, naturalistische Ausformung mit farbenfroher Aufglasurbemalung, über glockenförmigem Sockel auf Blattranke mit Früchten sitzendes Paar Pfefferfresser, seltene Vogelgruppe, minimalst brandfleckig, sonst guter altersgemäßer Zustand, H 27 cm.

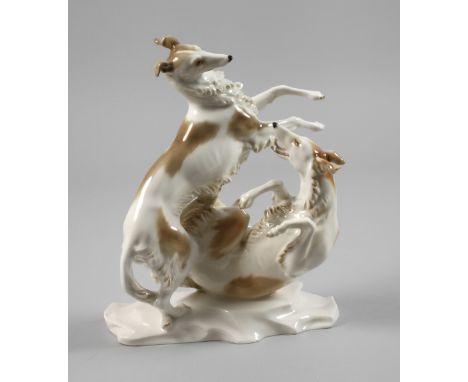

Rosenthal "Übermut"Entwurf Max Hermann Fritz 1933/34, signiert, grüne Rosenmarke 1939, geritzte Modellnummer 792, Prägebuchstabe W und Sammlungszeichen DEO, naturalistische Ausformung mit polychromer Unter- und Aufglasurbemalung, auf gewölbtem Rundsockel in zurückgelehnter Pose stehende junge Frau beim Versuch, einen vorpreschenden Ziegenbock mittels Leine zu bändigen, seltene Figurengruppe, guter altersgemäßer Zustand, H 19 cm.

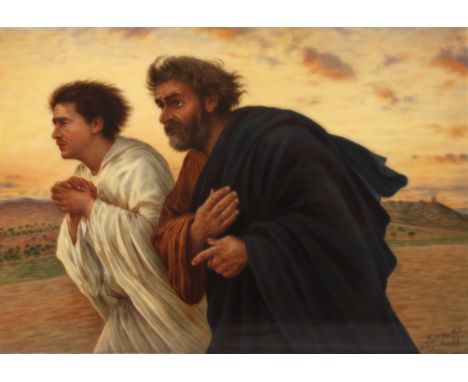

Hutschenreuther religiöse Bildplatte datiert 1934, rechts unten signiert, datiert und bezeichnet "H. Müller Ph.S./1934/n. Eugene Burnand.", Lauschaer Porzellanmaler Hermann Müller Philipp-Sohn (1853-1936), undeutliche Pressmarke 1865-1920, querrechteckige Porzellanplatte mit feiner polychromer Bemalung, Hüftbildnisse zweier schreitender Männer in antiken Gewändern vor weiter Landschaft bei Morgendämmerung, dynamische Darstellung der Jünger Johannes und Petrus auf dem Weg zum Grab am Morgen nach der Auferstehung, nach Gemäldevorlage des Schweizer Malers Charles Louis Eugène Burnand (1850-1921), guter Zustand, Maße Platte 17 x 24 cm.

Tettau "Bacchus auf Panther"Entwurf Max Daniel Hermann Fritz um 1920 für Fraureuth, leicht variierte Ausführung Gerold & Co., grüne Stempelmarke 1935-1948, naturalistische Ausformung mit cremefarbener Glasur, auf geschweifter Plinthe über Weintrauben schreitender Panther mit reitendem Putto, dieser eine Weintraube über der rechten Schulter haltend, seltene Figur, guter Zustand, H 24,5 cm. Quelle: Susanne Fraas, "Wachgeküsst", S. 217, Abb. 785 und 786.

Augsburg Silberbecher mit Freimaurermotiv1789-1791 Silber gestempelt mit Augsburger Zirbelnuss, Meisterzeichen IG für Johann Jakob Hermann Grabe (Meister ab 1781), innen Reste alter Vergoldung, schlichter konischer Becher, schauseitig mit gravierten Putten und Engeln mit Freimaurersymbolik, Spruchband: "ich will dich mit meinen Augen leiten", umlaufende Ornament- und Blattbänder, Alters- und Gebrauchsspuren, H 7,4 cm. G ca. 91 g.

Schlager-Trophäe "Der goldene Spatz"verliehen 1963, eine Gold gestempelt 750, eine gestempelt Bronce, hohl gearbeitet, Herstellermarke Die Goldschmiedemeister Hermann & Rudi Koch Baden-Baden, kleine, abstrahiert gestaltete Spatzen auf Zweigen, auf Holzsockel montiert, altersgemäß gute Erhaltung, H Skulpturen je 9 cm, G der goldenen Skulptur mit Sockel ca. 230 g. Info: laut Einliefererangabe wurden die Trophäen für das Lied "Tanze mit mir in den Morgen" an Karl Götz und Gerhard Wendland vergeben.

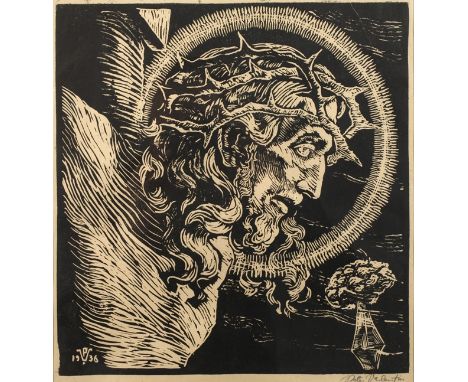

Peter Valentin, Christuskopfexpressives Kopfbildnis des gekreuzigten Jesus mit Dornenkrone und Heiligenschein, rechts ist die Spitze eines Speeres mit dem biblisch überlieferten Schwamm mit Essigwasser zu sehen, welchen Jesus kurz vor seinem Tod angenommen hatte, Holzschnitt auf Papier, links unten in der Platte ligiert monogrammiert und datiert "PV 1936", rechts unter der Darstellung in Blei handsigniert "Peter Valentin", Blatt etwas gegilbt, rechts oben Einriss, hinter Glas und Passepartout gerahmt, Druckmaße ca. 32 x 30 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Graphiker, Freskant, Mosaikkünstler, Restaurator und Bildhauer (1904 Offenburg bis 1995 Offenburg), Sohn des Offenburger Bildhauers Peter Valentin (1877-1962), zunächst Schüler des humanistischen Grimmelshausen-Gymnasiums Offenburg, hier künstlerisch gefördert von seinem Zeichenlehrer A. Mangold, 1920-23 Bildhauerlehre bei seinem Vater, 1923 Vorbereitungskurs an der Zeichenschule von Heinrich Knirr in München, hier Schüler von Andreas Seiler, 1924-26 Studium an der Münchner Akademie bei Hermann Groeber und Max Doerner, parallel Kopist nach Werken von Rubens , Breughel und Feuerbach in der Münchner Pinakothek, 1924 entstand im Auftrag des Schwarzwaldvereins sein erster Auftrag als Bildhauer zu einem Kriegerdenkmal, 1926-28 Studienaufenthalt in Paris und Schüler der Académie des Beaux Arts bei Ernest Laurent, parallel Schüler der Académie de la Grande Chaumière, in Paris autodidaktische Weiterbildung durch Kopien nach Tizian, Rubens, Frans Hals und Boucher im Louvre, 1928 Übersiedlung nach Montreal, hier Gründung einer Mal- und Zeichenschule und künstlerisch freischaffend als Maler, Bildhauer, Freskant und Graphiker, 1933 Rückkehr nach Offenburg, 1934 Eheschließung, in den 1930er Jahren zunehmend Hinwendung zu religiösen Themen und Kirchenmalerei, 1939-45 Kriegsdienst als Kartograph im 2. Weltkrieg in Russland, anschließend freischaffend in Offenburg, 1972-75 Ausstattung des Rathauses Renchen, in den 1960er und 1970er Jahren Dozent an der Volkshochschule Offenburg, Mitglied im badischen Kunstverein, tätig in Offenburg, Quelle: Vollmer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Wikipedia, Matrikel der Münchner Akademie, Mülfarth und Künstlerverzeichnis Baden-Württemberg 1982.

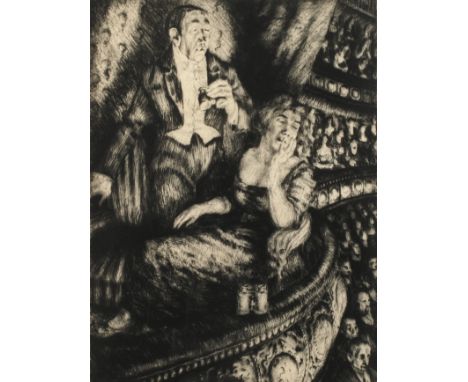

Klaus Richter, In der Logeälteres elegantes Paar, von ihrer Loge aus die Opernaufführung verfolgend, Radierung, um 1920, unter der Darstellung in Blei rechts signiert "Klaus Richter" und links nummeriert "20/30", dezent fleckig und minimal gebräunt, Darstellungsmaße ca. 20 x 14,8 cm. Künstlerinfo: dt. Maler und Schriftsteller (1887 Berlin bis 1948 Berlin), Studium der Sprachen und Philosophie in Mailand und München, in Berlin Schüler von Lovis Corinth und Bekanntschaft mit Magnus Zeller, ab 1911 Teilnahme an Ausstellungen der Berliner Sezession, auch als Schauspieler bei Max Reinhardt tätig, seit 1919 Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Berlin-Charlottenburg, 1922 Ernennung zum Professor der Kunstakademie Königsberg, ab 1927 auch Professor an der Berliner Hochschule der Bildenden Künste, zudem Vorsitzender des Vereins Berliner Künstler (bis zur Absetzung durch Joseph Goebbels), erhielt 1940 den Auftrag zur Anfertigung eines Portraits von Hermann Göring, welches er nie auslieferte, fertigte zwei Portraits von Adolf Hitler an, welche den Diktator als zusammengesunkenen und apathischen Menschen zeigen, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer und Wikipedia.

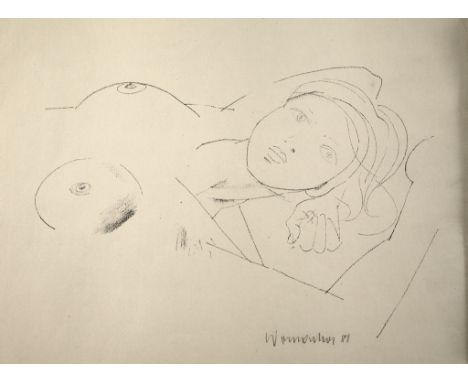

Walther Womacka, Liegendenackte junge Frau mit hinter den Kopf verschränkten Armen, den Betrachter anblickend, Lithographie auf schwachem Maschinenbütten, unter der Darstellung rechts in Blei signiert und datiert "Womacka (19)80", in der unteren linken Blattecke nummeriert "5/50", stark lichtrandig, Darstellungsmaße ca. 26 x 41 cm, Blattmaße ca. 39 x 62 cm. Künstlerinfo: dt.-böhm. Maler, Graphiker, Plastiker u. Entwerfer (1925 Obergeorgenthal in Böhmen bis 2010 Berlin), Kindheit in Brüx (Most), zunächst Lehre zum Dekorationsmaler, 1940-43 Studium an der Staatsschule für Keramik in Teplitz-Schönau, ab 1946 Schüler der Meisterschule für Gestaltendes Handwerk in Braunschweig, ab 1949 an der Kunsthochschule Weimar bei Hans Hofmann-Lederer, Hermann Kirchberger und Otto Herbig, 1951-52 Studium an der Akademie in Dresden bei Fritz Dähn und Rudolf Bergander, 1953 als Assistent, ab 1965 Professor und 1968-88 Rektor der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee, 1959-88 Vizepräsident des VBK der DDR, ab 1968 Mitglied der Akademie der Künste der DDR, sein bekanntestes Werk ist der Mosaikfries am ehemaligem Haus des Lehrers Berlin, war tätig in Berlin und Loddin, Quelle: Vollmer und Internet.

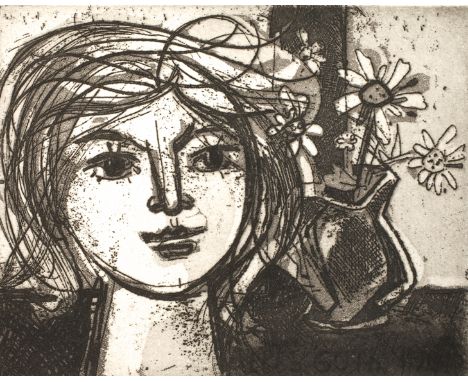

Walter Womacka, Mädchen mit Margeritenfreundlich blickendes Mädchen vor einem Fenster mit Margeritenstrauß im Hintergrund, Radierung auf Bütten, unter der Darstellung in Blei rechts signiert und datiert "Womacka (19)65", rückseitig in Blei bezeichnet "Geschenk von W. Womacka beim Aufbau seiner Ausstellung in Dresden...", 1990 griff der Künstler das Thema nochmals für eine Serigraphie auf, schöner differenzierter Druck, breitrandiges Exemplar, minimal fleckig, Darstellungsmaße ca.12,5 x 15,5 cm, Blattmaße ca. 26,5 x 39,5 cm. Künstlerinfo: dt.-böhm. Maler, Graphiker, Plastiker u. Entwerfer (1925 Obergeorgenthal in Böhmen bis 2010 Berlin), Kindheit in Brüx (Most), zunächst Lehre zum Dekorationsmaler, 1940-43 Studium an der Staatsschule für Keramik in Teplitz-Schönau, ab 1946 Schüler der Meisterschule für Gestaltendes Handwerk in Braunschweig, ab 1949 an der Kunsthochschule Weimar bei Hans Hofmann-Lederer, Hermann Kirchberger und Otto Herbig, 1951-52 Studium an der Akademie in Dresden bei Fritz Dähn und Rudolf Bergander, 1953 als Assistent, ab 1965 Professor und 1968-88 Rektor der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee, 1959-88 Vizepräsident des VBK der DDR, ab 1968 Mitglied der Akademie der Künste der DDR, sein bekanntestes Werk ist der Mosaikfries am ehemaligem Haus des Lehrers Berlin, war tätig in Berlin und Loddin, Quelle: Vollmer und Internet.

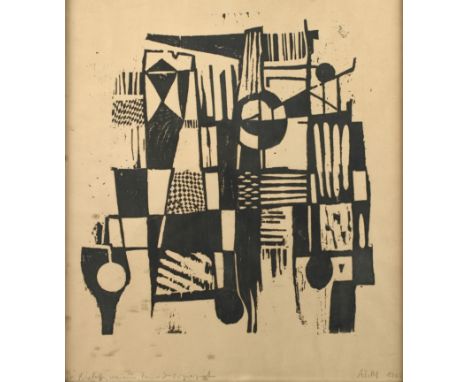

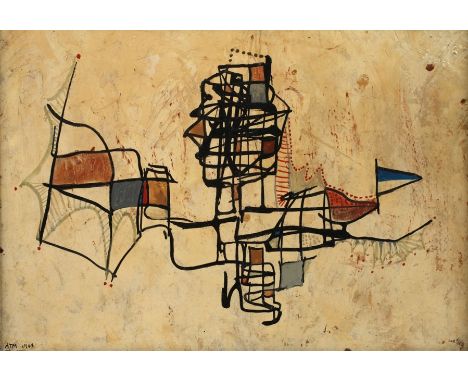

Alfred Traugott Mörstedt, KompositionArrangement aus verschieden geformten und strukturierten Flächen, Holzschnitt auf Papier, unter der Darstellung in Blei rechts monogrammiert und datiert "ATM 1962", links unten Widmung "Dr. Bischoff, meinen Freund zugeeignet", frühe Druckgraphik des Künstlers, leicht gegilbt und minimal lichtrandig, unter Glas gerahmt, Darstellungsmaße ca. 33 x 30 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

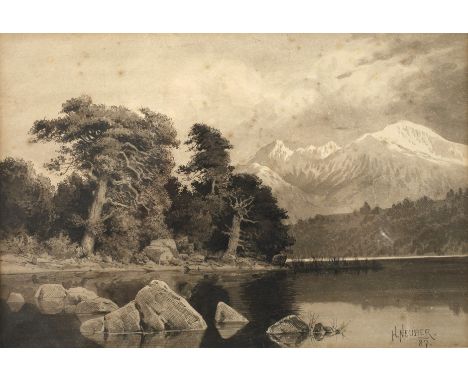

Hermann Neuber, Seelandschaftidyllische Vorgebirgslandschaft mit Blick vom Wasser eines Bergsees über felsiges Ufer zu altehrwürdigen Eichen vor steil aufragender Bergkulisse, wohl Motiv vom Staffelsee, feinst erfasste Landschaftsdarstellung, Tuschefederzeichnung partiell laviert auf Papier, rechts unten signiert und datiert "H. Neuber [18]87", auf Karton aufgezogen, hier rückseitig undeutliche alte Annotationen, stockfleckig, hinter Glas und Passepartout, ungerahmt, Passepartoutausschnitt ca. 17,5 x 26 cm. Künstlerinfo: österr. Landschafts- und Genremaler, Graphiker, Illustrator, Zeichner und Plakatgestalter (1860 Wien bis 1916 Dresden), Kindheit und Kunststudium in Wien, anschließend Übersiedlung nach München, beschickte 1891-92 den Münchner Glaspalast, lieferte Beiträge für die Zeitschrift "Die Kunst für Alle", schuf Illustrationen für den Hermann Hillger-Verlag, tätig in München, parallel tätig erwähnt in Murnau am Staffelsee, später in Leipzig und schließlich in Dresden ansässig, hier Mitarbeiter der Aktiengesellschaft für Kunstdruck, Quelle: Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon, Ries, Bénézit, Boetticher, Irene Dütsch "Hermann Neuber (1860-1916) - Ein Wiener Kunstmaler in Bayern und Sachsen" und Internet.

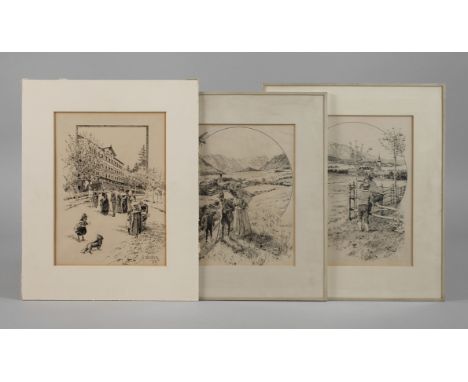

Hermann Neuber, Drei Federzeichnungendabei zwei alpine Vorgebirgsszenen, davon einmal Ansicht der Kirche St. Michael in Seehausen am Staffelsee, ein zweites Motiv zeigt neben Wanderern wohl die St. Stephans Kirche am Riegsee, weiterhin Straßenszene mit elegant gekleideten Spaziergängern vor einem hotelartigen Gebäude, drei Tuschefederzeichnungen auf Papier, die ersten beiden signiert und datiert "H. Neuber [18]90" letztere signiert und datiert "H. Neuber [18]89", auf dieser rückseitig zwei Etiketten des Hermann Hillger-Verlag, hier diverse teils unleserliche handschriftliche Annotationen, Ortsangabe "Murnau" und Verwendungshinweis "Leporello-Album", je geringe Erhaltungsmängel, jeweils hinter Passepartout, zweimal hinter Glas gerahmt, Passepartoutausschnitt max. 24,5 x 18 cm. Künstlerinfo: österr. Landschafts- und Genremaler, Graphiker, Illustrator, Zeichner und Plakatgestalter (1860 Wien bis 1916 Dresden), Kindheit und Kunststudium in Wien, anschließend Übersiedlung nach München, beschickte 1891-92 den Münchner Glaspalast, lieferte Beiträge für die Zeitschrift "Die Kunst für Alle", schuf Illustrationen für den Hermann Hillger-Verlag, tätig in München, parallel tätig erwähnt in Murnau am Staffelsee, später in Leipzig und schließlich in Dresden ansässig, hier Mitarbeiter der Aktiengesellschaft für Kunstdruck, Quelle: Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon, Ries, Bénézit, Boetticher, Irene Dütsch "Hermann Neuber (1860-1916) - Ein Wiener Kunstmaler in Bayern und Sachsen" und Internet.

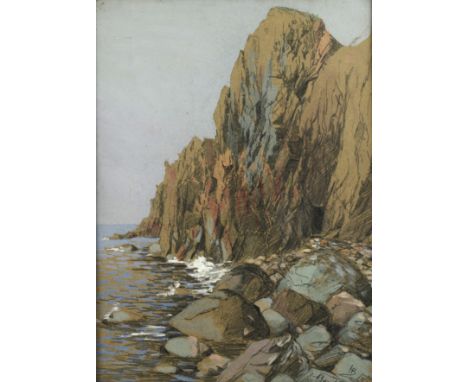

Johannes Hermann Brandt, "Bornholm"Blick auf die felsige Steilküste der Ostseeinsel, im Laufe seines Künstlerlebens entstanden zahlreiche Motive mit Ansichten von Bornholm, Mischtechnik (Graphit, Aquarell und Deckweiß) auf gelblichem Papier, rechts unten ligiertes Monogramm "HB", datiert 1912 und bezeichnet "Bornholm", hinter Glas gerahmt, Falzmaße ca. 40 x 30 cm. Künstlerinfo: dänischer Maler (1850 Kopenhagen bis 1926), 1869-74 Studium an der Kunstakademie Kopenhagen, eine Vielzahl seiner Motive fand er auf Bornholm, Quelle: Thieme-Becker und Internet.

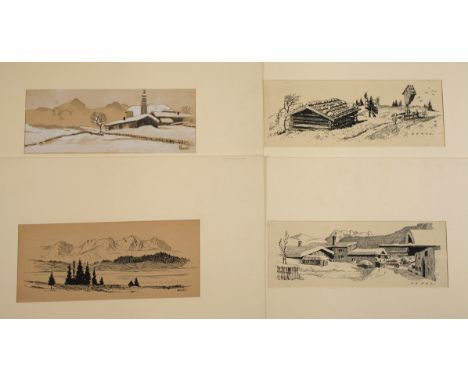

Edwin Henel, Konvolut Handzeichnungenvier Blatt, jeweils mit der Darstellung alpiner Szenen zu verschiedenen Jahreszeiten, drei Arbeiten Tusche auf Papier und eine Arbeit Bleistift und Deckweiß auf Papier, um 1920-30, jeweils signiert "Henel", bei zwei Arbeiten rückseitig Aufkleber "Kunstmaler E. Henel/Garmisch-Partenkirchen/Kleinfeldstr. 39/Tel. 3112", Papier teils fleckig und gebräunt, je unter Passepartout montiert, Blattmaße ca. 11 x 30 cm. Künstlerinfo: Edwin Hermann Henel, dt. Graphiker und Gebrauchsgraphiker (1883 Breslau bis 1953 Garmisch-Partenkirchen), Studium an der Akademie in Breslau und in München, in München als Werbegraphiker für zahlreiche Firmen tätig, ab 1934 in Garmisch-Partenkirchen ansässig, Gestaltung des Plakates zu den Olympischen Winterspielen 1940, Quelle: Vollmer und Wikipedia.

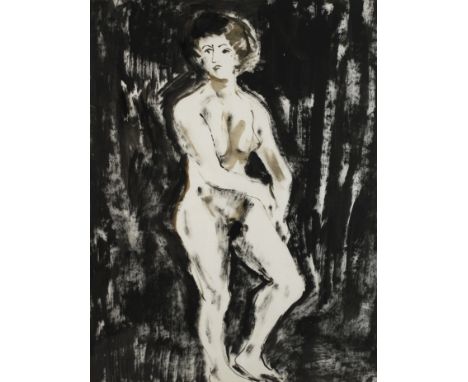

Alfred Kohler, Stehender weiblicher Aktstehende, junge unbekleidete Frau vor schwarzem Grund, Tuschepinsel in Schwarz und Oliv auf Papier, rechts unten in Blei signiert und datiert "A. Kohler 1961", die Arbeit befand sich 2015-16 in der Ausstellung anlässlich des 100. Geburtstages des Künstlers im Stadtmuseum Schwabach, unter Passepartout und hinter Glas in aufwendigen Vergolderrahmen gerahmt, Passepartoutausschnitt ca. 60 x 45,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Mosaikgestalter und Glasfensterentwerfer (1916 Schwabach bis 1984 Schwabach-Unterreichenbach), 1933-35 Studium an der Staatsschule für angewandte Kunst (Kunstgewerbeschule) Nürnberg bei Hans Werthner und Hermann Gradl, 1935-37 Studium an der Akademie München bei Carl Caspar, 1938 Rückkehr nach Schwabach, ab 1938 als "entartet" verfemt und 1938-45 mit Verkaufsverbot belegt, 1941 Zerstörung des Schwabacher Ateliers durch Luftangriff, nach 1945 Gründungsmitglied der Künstlervereinigung "Der Kreis" und der Schutzvereinigung Bildender Künstler, Mitglied der Künstlergruppe „Die Hütte“, 1949 Gründungsmitglied der Künstlerhilfe, 1959 als Kunsterzieher in Nürnberg tätig, ab 1960 Bohèmedasein mit wechselnden Arbeitsaufenthalten, 1974-75 tätig in Paris, 1975 Rückkehr nach Nürnberg und ab 1981 in Schwabach ansässig, beschickte Ausstellungen in Nürnberg, München, Berlin, Paris, Amsterdam und Bologna, vertreten in den Sammlungen des Louvre Paris, der Neuen Pinakothek und der Städtischen Galerie München sowie im MoMA New York, Quelle: Wikipedia und Artikel "Selbst der Louvre kaufte seine Bilder" von Friedrich Seyferth.

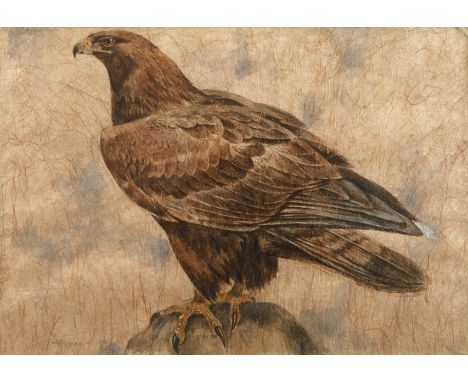

Johannes Poppen, Steinadlermajestätisch auf einem Stein sitzender Steinadler im Profil, seit den 1930er Jahren befasste sich Poppen intensiv mit Tiermalerei, 1939 nahm er mit zwei Exponaten an der Großen Deutschen Kunstausstellung im Haus der Deutschen Kunst München teil - einer Bleistiftzeichnung »Tanne« und einem Aquarell »Steinadler« welches von Joseph Goebbels erworben wurde, nach den beigegebenen Kopien eines zeitgenössischen Fotos der Ausstellung mit Abbildung des "Steinadlers" kann aufgrund der großen Ähnlichkeit vermutet werden, dass es sich bei den hier angebotenen Aquarell um jenes der Münchner Ausstellung handeln könnte, fein erfasste Tiermalerei, Mischtechnik (Aquarell und Gouache) auf stark fasrigem Japanpapier, wohl 1939, links unten unscheinbar signiert "J. Poppen", Papier etwas wellig und aufgeworfen, alte Montierungsspuren und Randmängel, neuzeitlich hinter Passepartout und Glas gerahmt, Passepartoutausschnitt ca. 44 x 63,5 cm. Künstlerinfo: eigentlich Johannes [auch Johann] Hermann Christian Poppen, dt. Maler, Illustrator und Graphiker (1893 Hamburg bis 1944 Quickborn), 1909-12 Schüler der Hamburger Kunstgewerbeschule bei Julius Wohlers und Arthur Illies, studierte ab 1912 an der Münchner Akademie bei Angelo Jank, später freischaffend in Hamburg, ab 1920 Mitglied des "Hamburger Künstlervereins von 1832" dessen Ausstellungen er beschickte, 1925 Eheschließung mit der Malerin Lotte Benkert, 1928 mit seiner Ehefrau Studienjahr in Paris, in den 1930er Jahren Hinwendung zur Tierdarstellung, schuf 1931-34 zahlreiche Sammelbilder mit Tierdarstellungen für die Hamburger Margarine-Werke von Hinrich Voss, 1939 vertreten auf der Großen Deutschen Kunstausstellung im Haus der Deutschen Kunst München, zunächst tätig in Hamburg-Wandsbek, später schenkte der Schwiegervater dem Paar ein Haus mit Garten in Quickborn bei Hamburg, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Matrikel der Münchner Akademie, "Der neue Rump", Katalog der Großen Deutschen Kunstausstellung im Haus der Deutschen Kunst München 1939, Heydorn und Internet.

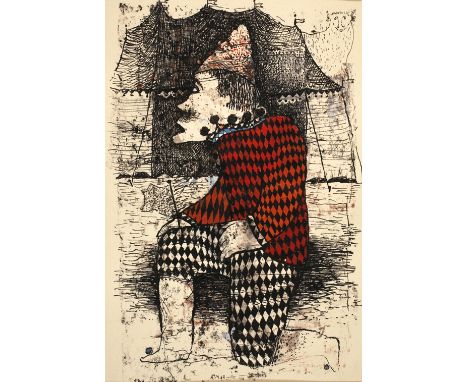

Alfred Traugott Mörstedt, Der Clownkniender Clown vor Zirkuszelt, seltene figürliche Arbeit aus der frühen Schaffenszeit des Künstlers, Tuschefeder und Aquarell, im unteren Bereich monogrammiert und datiert "ATM (19)69" sowie Nummer "144", unter einfachen Passepartout montiert, Passepartoutausschnitt ca. 21 x 14,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

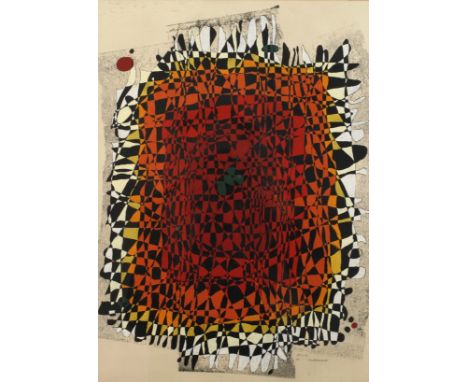

Alfred Traugott Mörstedt, "Facettenblatt"farbenprächtige, kleinteilige Komposition, Mischtechnik (Druckfarbe, Tusche und Deckfarben auf Papier), rechts unten monogrammiert und datiert "ATM (19)73", betitelt "Facettenblatt" und bezeichnet "560", unikatäre, großformatige Arbeit, leicht lichtrandig und im oberen Bereich minimal fleckig, unter Passepartout und hinter Glas gerahmt, Passepartoutausschnitt ca. 42,5 x 30,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

Otto Fischer, "Feldblumen-Stillleben"Westerwälder Steinzeugtopf mit bäuerlichem Sommerblumenstrauß aus Goldrute, Weg-Ringdisteln, Eberesche, Ackerwinden, Kamille, Rainfarn und anderen Blüten, auf Tischtuch vor blauem Grund, das Gemälde wurde 1943 auf der Großen Deutschen Kunstausstellung im Haus der Deutschen Kunst in München präsentiert, hier erwarb es laut Datenbank der Großen Deutschen Kunstausstellung die Großdruckerei Carl Werner aus Reichenbach im Vogtland (Auszug mit Foto der Hängesituation in der Ausstellung und weiteren Daten beigegeben), stimmungsvolle, pastose, impressionistische Stilllebenmalerei mit schönem Licht, Öl auf Leinwand, um 1940, rechts unten signiert "O. Fischer", in originaler Goldleiste gerahmt, rückseitig auf dem Rahmen Etikett "Große Deutsche Kunstausstellung 1943 im Hause der Deutschen Kunst zu [München]" sowie Metallplakette "Ausgestellt im Haus der Deutschen Kunst 1943", Falzmaße ca. 67 x 59,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Graphiker, Gebrauchsgraphiker und Kunstgewerbler (1870 Leipzig bis 1947 Dresden), zunächst Lehre zum Lithographen in Dresden, ab 1886 künstlerisch gefördert durch Erwin Oehme dem Jüngeren und ab 1890 durch Friedrich Preller dem Jüngeren, studierte 1891-96 an der Akademie Dresden bei Hermann Prell, Radierschüler bei Konrad Starke, autodidaktische Weiterbildung, unternahm Studienreisen nach Holland, Hessen, Rügen, Bornholm, ins Riesengebirge, Hamburg, Lobositz [Lovosice] und Disentis/Mustér, ab 1895 Mitarbeiter der Zeitschriften "Die graphischen Künste", "Pan" und der "Zeitschrift für bildende Kunst", errang 1896 überregionale Aufmerksamkeit für seine Plakatgestaltung der Dresdner "Ausstellung des Sächsischen Handwerks und Kunstgewerbes", 1898-1906 im Atelier C des Künstlerhauses in Dresden-Loschwitz schaffend, ab 1898 für einige Jahre einer der ersten künstlerischen Mitarbeiter für Möbelentwürfe für die "Deutschen Werkstätten Hellerau", um 1900 auch als Glasmaler sowie Entwerfer für Schmuck und Damenbekleidung tätig, schuf Kunstglasfenster "Vineta" für die Weltausstellung in Paris 1900, ab 1907 Beteiligung an Kunstausstellungen und zunehmend Hinwendung zur Malerei, Mitglied der Künstlergruppe Goppeln, Mitglied im Verein bildender Künstler Dresden, Mitglied der Neuen Künstlervereinigung München, im Deutschen Künstlerbund Weimar und Mitglied der Reichskammer der Bildenden Künste Deutschlands, Gründungsmitglied der Künstlervereinigung Dresden, 1898-1908 in Dresden-Loschwitz und 1908-1913 in Dresden-Oberloschwitz tätig, 1913-1947 wohnhaft in Dresden und regelmäßige Winter- und Frühlingsaufenthalte in Buchwald [polnisch: Bukowiec/Mysłakowice] am Riesengebirge, 1914 Professorentitel der Dresdner Akademie, 1927-30 Studienreisen nach Tirol, beschickte unter anderem 1942-44 die Große Deutsche Kunstausstellung im Haus der Deutschen Kunst München, tätig in Dresden, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, AKL, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Arnold "Vom Sofakissen zum Städtebau", Dressler, Müller-Singer, Davidson, Jansa, Ries, "Künstler am Dresdner Elbhang" und Wikipedia.

Otto Fritzsche, Zeichnungskonvolutneun Arbeiten, mit verschiedenen Dresdenansichten, Landschaftsdarstellungen, Portraits und Tieren, 1900-20, teils signiert/monogrammiert, unterschiedliche Erhaltung, Blattmaße max. ca. 35 x 31 cm, beigegeben Karikaturzeichnung von 1933 signiert "F. Fischer", Künstlerinfo: eigentlich Julius Otto Fritzsche, dt. Landschafts- und Portraitmaler (1872 Dresden bis 1948 Dresden), studierte 1890-97 an der Akademie in Dresden, ab 1894 Meisterschüler von Hermann Prell, 1895 Ehrung mit der Silbermedaille der Dresdner Akademie, 1896 Auszeichnung mit dem "Großen Reisestipendium", ab 1897 Studienreise durch Deutschland nach Paris, 1897-98 Aufenthalt in Paris und Weiterbildung an der Académie Julian, beschickte 1898 den Salon der Société nationale des Beaux-Arts in Paris, 1899 Aufenthalt in Rom, 1899 Rückkehr nach Dresden, 1900-02 Aufenthalt in München und am Chiemsee, tätig für die Münchner Zeitschrift "Jugend", schuf bis 1904 ein Wandgemälde für die Aula des königl. Lehrerseminars in Stollberg/Erzgebirge, Mitglied im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, in der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft und der Dresdner Künstlergenossenschaft, ab 1902 tätig in Dresden, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Singer, Dressler und Internet.

Minni Herzing, "Sommerlandschaft im Hochgebirge"Blick vom erhöhten Standpunkt, vorbei an Nadelbäumen, über blühende Alpenwiesen ins Tal, vor steil aufragender Bergkulisse, gering pastose Landschaftsmalerei, für Minni Herzing ungewöhnlich großformatige Arbeit, Öl auf Hartfaserplatte, um 1950, links unten signiert "Minni Herzing", etwas reinigungsbedürftig, ungerahmt, Maße ca. 85 x 100 cm. Künstlerinfo: eigentlich Hermine Herzing, genannt: „Blumenminni“, dt. Malerin, Radiererin, Porzellanmalerin und Illustratorin (1883 Frankfurt am Main bis 1968 Karl-Marx-Stadt), erster Unterricht beim Vater in Malerei und Lithographie, studierte an der Akademie Hanau, zunächst tätig als Entwurfszeichnerin für Stickereien und Handarbeiten, 1910-34 in Dresden, hier Schülerin von Georg Hermann Gelbke und Willy Kriegel, ab 1934 tätig in Chemnitz (Karl-Marx-Stadt), Quelle: Vollmer und Wikipedia.

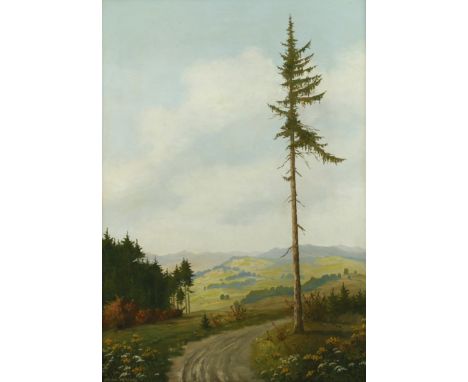

Minni Herzing, Blick in blühende Sommerlandschaftweite spätsommerliche Gebirgslandschaft mit markanter Fichte, gering pastose Malerei, Öl auf Hartfaserplatte, um 1940, links unten signiert "Minni Herzing", gering reinigungsbedürftig, schön gerahmt, Falzmaße ca. 88 x 62 cm. Künstlerinfo: eigentlich Hermine Herzing, genannt: „Blumenminni“, dt. Malerin, Radiererin, Porzellanmalerin und Illustratorin (1883 Frankfurt am Main bis 1968 Karl-Marx-Stadt), erster Unterricht beim Vater in Malerei und Lithographie, studierte an der Akademie Hanau, zunächst tätig als Entwurfszeichnerin für Stickereien und Handarbeiten, 1910-34 in Dresden, hier Schülerin von Georg Hermann Gelbke und Willy Kriegel, ab 1934 tätig in Chemnitz (Karl-Marx-Stadt), Quelle: Vollmer und Wikipedia.

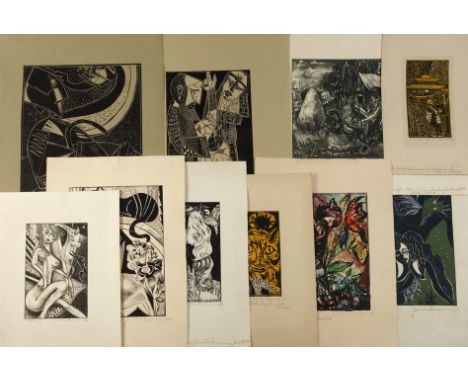

Hermann Naumann, Sammlung Druckgraphikbestehend aus zwei Holzschnitten; drei Farbholzschnitten, vier Lithographien und einer aquarellierten Lithographie, jeweils in Blei signiert "Hermann Naumann" und datiert zwischen 1961 und 1989, meist betitelt und bezeichnet, unterschiedliche Erhaltung, Darstellungsmaße max. ca. 44 x 34,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Graphiker, Illustrator und Bildhauer (geboren 1930 in Kötzschenbroda/Radebeul), ab 1946 Steinmetzlehre, parallel Privatausbildung zum Plastiker bei Burkhart Ebe, 1947-50 Bildhauerstudium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden bei Herbert Volwahsen, ab 1950 Mitglied im VBK der DDR und freischaffend im Künstlerhaus Dresden-Loschwitz, ab 1950 autodidaktische Hinwendung zur Malerei und Graphik (Litho, Radierung, Punzenstich), 1994 Umzug nach Dittersbach in das „Künstlerhaus Hofmannsches Gut“, Quelle: Vollmer, Eisold "Künstler in der DDR" und Internet.

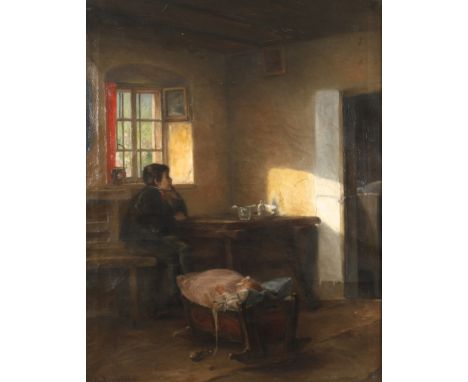

Minna von Budinszky, Die Krankenwachegelangweit am Tisch im bäuerlichen Interieur sitzender Knabe mit aufgestütztem Kopf, neben Kinderwiege mit Säugling, während das helle Sonnenlicht und die vorm Fenster in üppiger Blüte stehenden Stockrosen von einem warmen Sommertag künden, muss der kleine Junge in dämmriger Stube ausharren, auf dem Tisch stehen ein Medizinfläschchen sowie ein Wasserglas mit Löffel und deuten auf den Grund des unfreiwilligen Stubenarrests, poesievolle, gering pastose Genremalerei mit stimmungsvollem Licht, Öl auf Leinwand, um 1900, links unten signiert "M. Budinszky", rückseitig mehrfach unscheinbar gestempelt "Nachlass M. Budinszky", auf dem Keilrahmen bezeichnet "No. 18", Craquelure, partiell farbschwundrissig, alte Retuschen, etwas restaurierungsbedürftig, in alter schwarzer Lackleiste mit Goldinlay gerahmt, Falzmaße ca. 83 x 65 cm. Künstlerinfo: auch Minny oder Mina Budyńska, Budinsky bzw. Budynsky, österreichische Malerin und Zeichnerin (1850 Wien bis 1913 Wien), Tochter des aus Munkács [Мукачево] stammenden ungarischen Landschaftsmalers Josef Budinszky [Joseph Budynsky], Schülerin der Klosterschule St. Pölten, später Schülerin einer höheren Töchterschule in Wien und Pensionatsschülerin im britischen Brighton, erste künstlerische Ausbildung an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Friedrich Sturm, anschließend Schülerin von Carl Haunold in Wien, unternahm Studienreisen mit Haunold, kurzzeitig Schülerin von Hermann Freiherr von Königsbrunn in Graz, hier Bekanntschaft mit Marie Egner, 1873-77 Schülerin von Carl Jungheim in Düsseldorf, wohnte während ihrer Düsseldorfer Zeit beim Maler Karl Wagner, der sie zur Genre- und Figurenmalerei anregte, beschickte ab 1875 Kunstausstellungen, 1877 Rückkehr nach Wien, hier Mitglied des Vereins der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen Wien und 1890-92 Vorstandsmitglied, ab 1878 vertreten auf Ausstellungen des Wiener Künstlerhauses, 1882 und 1883 vertreten auf der Dresdner Akademieausstellung, gewann 1887 und 1888 Medaillen auf Ausstellungen in Adelaide und Sydney, beschickte 1893 die Weltausstellung Chicago, tätig in Wien, Quelle: Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", AKL, Fuchs, Schmidt "Österreichisches Künstlerlexikon. Von den Anfängen bis zur Gegenwart", Schmidt-Liebich "Lexikon der Künstlerinnen 1700-1900" und Wikipedia.

Theodor Köppen, Sturm an der Küstedramatische Szene eines anlandenden Ruderbootes mit Fischern, auf stark bewegter See zwischen Klippen unter unheilvoll bewölktem Gewitterhimmel, lasierende, partiell gering pastose Genremalerei, Öl auf Leinwand, links unten ritzsigniert und datiert "T. Köppen 1893", Rückseitig auf der Leinwand neuzeitliches Etikett "Theodor Köppen Brake a.d. W. 1828 - 1903 München Marinemaler - Schüler v. W. v. Kaulbach", im prächtigen Goldstuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 55,5 x 75,5 cm. Künstlerinfo: eigentlich Hermann Wilhelm Theodor Köppen, dt. Historien-, Bildnis- und Marinemaler (1828 Brake an der Weser bis 1903 München-Nymphenburg), Vater des Malers und Kunstgewerblers Wilhelm Köppen (1876 München bis 1917 Stuttgart) und des Max Köppen (1877 München bis 1960 Riederau am Ammersee?), studierte in Düsseldorf und ab 1851 an der Akademie München bei Wilhelm von Kaulbach, unternahm Studienreisen nach Italien, beschickte unter anderem die Berliner Akademieausstellung, die Bremer Kunstausstellung und den Münchner Glaspalast, tätig in Nymphenburg bei München, Quelle: Thieme-Becker, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Matrikel der Münchner Akademie, Bruckmann "Münchner Maler des 19./20. Jh.", Bénézit, Müller-Singer, Seubert, Müller-Klunzinger und Wikipedia.

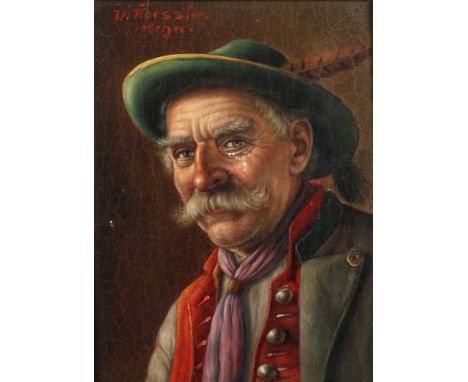

Walter Roessler, Alter BayerPortrait eines älteren, den Betrachter anblickenden Mannes in Tracht und mit Hut vor braunem Grund, leicht pastose Portraitmalerei in warmer Farbigkeit, Öl auf Holztafel, um 1930-40, in der oberen linken Ecke signiert und bezeichnet "W. Roessler Mchn.", farbschwundrissig, einige weiße Farbspritzer, in Münchner Leiste (mit Bestoßungen) gerahmt, Falzmaße ca. 19 x 15 cm. Künstlerinfo: auch Rößler oder Rössler, dt. Bildnis- und Genremaler (1893 München bis 1960 München), studierte ab 1920 an der Akademie München bei Hermann Groeber, Carl von Marr und Franz von Stuck, Mitglied im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, tätig in München, Quelle: Vollmer, Dressler, Matrikel der Münchner Akademie und Internet.

Albert Fickert, Landschaft in NiederbayernBlick über einen Weiher auf einen mächtigen Laubbaum, mit Bäuerinnen im Vordergrund, vor flacher, mit einzelnen Bäumen bestandener Landschaft unter bewölktem Himmel, teils pastose Landschaftsmalerei mit vereinzelten Lichteffekten, Öl auf Leinwand, Mitte 20. Jh., links unten signiert "A. Fickert", etwas reinigungsbedürftig, gerahmt, Falzmaße ca. 57 x 69,5 cm. Künstlerinfo: irrtümlich auch "Albert Fickart", dt. Maler (1893 Darmstadt-Arheilgen bis 1982? München?), studierte an der Kunstgewerbeschule Mainz, Weiterbildung bei Adolf Beyer in Darmstadt, studierte ab 1918 an der Akademie München bei Peter von Halm, Hermann Groeber und Hugo Freiherr von Habermann, Studienaufenthalte in Genua, Rom, Zürich, Bozen und Paris, ab 1931 in München ansässig, Mitglied im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, vorwiegend als Kopist tätig in München, Quelle: Dressler, Matrikel der Münchner Akademie und Internet.

Hermann Grothe, "Stiller Winkel in Wernigerode"sommerliche Stadtansicht mit altehrwürdigen Fachwerkhäusern und blühenden Gärten, pastose Malerei, Öl auf Leinwand, um 1930, links unten signiert "H. Grothe", rückseitig altes Etikett "Orig. Oelgemälde von Herm. Grothe »Stiller Winkel in Wernigerode (Harz)«" und mehrfach gestempelt "Gemälde-Neinert, Kunsthandlung - Berlin SW 11, Anhalterstr. 11, Telefon: 194774", Craquelure, reinigungsbedürftig, in Goldstuckleiste gerahmt, Falzmaße ca. 60,5 x 80,5 cm.

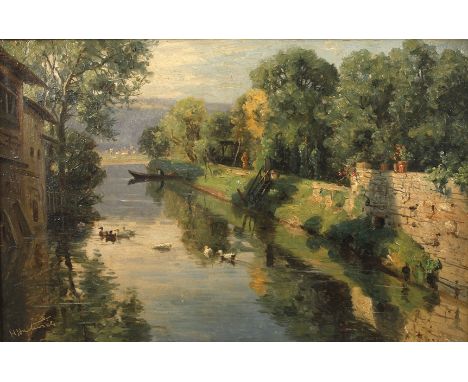

Hermann Hartwich, Am sommerlichen Kanalunter locker bewölktem Himmel ein nur sanft fließender, von antiken Häusern und Gemäuer gesäumter Kanal, an den abfallenden Ufern Treppen, zu Bootsstegen führend, an der Kanalbiegung am Horizont eine Siedlung, zur Rechten des Ufers kleine Promenade und Bewaldung, auf dem Wasser ein Mann in einem Kahn sowie Enten und Gänse, sommerlich-luftige, impressionistisch anmutende Malerei in freundlicher Farbigkeit und trefflich erfasster Stimmung, Öl auf Malkarton, 1. Viertel 20. Jh., links unten Ritzsignatur "H Hartwich", rückseitig auf dem Malträger Stempel der Münchner Malutensilienhandlung "A. Hartmann", kleine Farbabplatzungen im oberen Randbereich, etwas reinigungsbedürftig, antikisierender Prunkrahmen, Falzmaße ca. 31 x 46 cm. Künstlerinfo: dt.-amer. Maler (1853 New York bis 1926 München), zunächst lernte er bei seinem Vater Herrmann Hartwich, der ebenfalls als Landschaftsmaler tätig war, 1877 ging er an die Münchner Akademie und lernte hier bei Wilhelm von Diez und Ludwig von Löfftz, ab 1880 arbeitete er allein, holte sich motivische Inspiration vor allem in der Natur, erlangte unter anderem durch seine bäuerliche Szenen aus Südtirol und Oberitalien Bekanntheit, stellte unter anderem im Münchner Glaspalast, in Dresden, im Pariser Salon sowie auf der Großen Berliner Kunstausstellung und bei der Münchner Sezession aus, im Zuge dessen diverse Ehrungen und Medaillen, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Dressler, Benezit und Matrikel der Akademie der Bildenden Künste München.

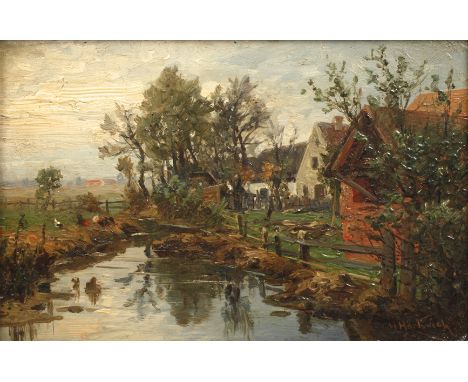

Hermann Hartwich, Sommer auf dem Landeinige neben einem Teich stehende Bauernhäuser in dörflicher Umgebung, pastose Ölmalerei in kraftvoller Farbigkeit, Öl auf Mahagonitafel, 1. Viertel 20. Jh., rechts unten signiert "H. Hartwich", im Bereich des Falzes minimal berieben, reinigungsbedürftig, gerahmt, Falzmaße ca. 18 x 26,5 cm. Künstlerinfo: dt.-amer. Maler (1853 New York bis 1926 München), zunächst lernte er bei seinem Vater Herrmann Hartwich, der ebenfalls als Landschaftsmaler tätig war, 1877 ging er an die Münchner Akademie und lernte hier bei Wilhelm von Diez und Ludwig von Löfftz, ab 1880 arbeitete er allein, holte sich motivische Inspiration vor allem in der Natur, erlangte unter anderem durch seine bäuerliche Szenen aus Südtirol und Oberitalien Bekanntheit, stellte unter anderem im Münchner Glaspalast, in Dresden, im Pariser Salon sowie auf der Großen Berliner Kunstausstellung und bei der Münchner Sezession aus, im Zuge dessen diverse Ehrungen und Medaillen, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Dressler, Benezit und Matrikel der Akademie der Bildenden Künste München.

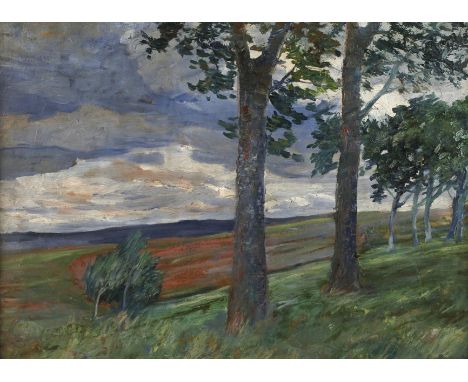

Hermann Paschold, »Stürmischer Tag«windzerzauste Laubbäume in wolkenverhangener Thüringer Sommerlandschaft, pastose Landschaftsmalerei mit breitem Pinselduktus in kraftvoller Farbigkeit, Öl auf Karton, unsigniert, rückseitig altes handschriftliches, fragmentarisch erhaltenes Künstleretikett "»Stürmischer Tag« Ölgemälde, Hermann Paschold ca. 1909", etwas reinigungsbedürftig, sehr schön neuzeitlich gerahmt, Falzmaße ca. 50 x 69 cm. Künstlerinfo: eigentlich Hermann Heinrich Paschold, dt. Maler, Illustrator und Freskant (1879 Ziegenrück in Thüringen bis 1965 Gera), 1886 Umzug nach Pößneck, 1887 Tod des Vaters und Übersiedlung nach Gera, 1895-98 Malerlehre bei Malermeister Franz Oettel in Gera, anschließend kurzzeitig auf Wanderschaft, autodidaktische Hinwendung zur Malerei, um 1900 Schüler von Prof. Ernst Kretzschmar in Gera, ab 1908 künstlerisch freischaffend, unternimmt Studienreisen an die Ostsee, später nach Hessen und Oberfranken, beschickte 1909/10 Ausstellung der Leipziger Sezession und später des Leipziger Kunstvereins, Mitglied der Leipziger Sezession, des Leipziger Kunstvereins und der Künstlergenossenschaft, ab 1911 Mitarbeiter der Leipziger "Ilustrierten Zeitung", in Leipzig Bekanntschaft mit Bruno Héroux und Bruno Eyermann, später Mitglied im Geraer Kunstverein und im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, 1917-23 Mitglied und Maler im künstlerischen Beirat am Reußischen Theater Gera, Berufung der Landesregierung des Volksstaates Reuß in den Beirat für Kunst und Wissenschaft, ist als Mitarbeiter der Landesbehörden im Volksbildungswesen tätig und darf die Amtsbezeichnung "Professor" tragen, Mitbegründer des "Wirtschaftsverbandes bildender Künstler Deutschlands", 1924 Lehrer für Mal- und Zeichenunterricht in Gera, Mitglied der spätdadaistische Vereinigung "pro pro bru (produktive-prominente-brummochsen)", 1930-1945 Ausstellungsleiter im Geraer Kunstverein, 1938 dessen Ehrenmitglied, nach 1945 Dozent an der Volkshochschule in Gera und Aufbau des Ortsmuseums Wünschendorf (Elster), tätig in Gera, Quelle: Thieme-Becker, Vollmer, Dressler, Müller-Singer und Internet.

Hermann Pfaffmann, Flusslandschaftherbstlicher Blick entlang eines von Bäumen gesäumten Flusslaufes, pastose, melancholische Landschaftsmalerei mit breitem Pinselduktus in zurückhaltender Farbigkeit, partiell in Spachteltechnik, Öl auf Leinwand, links unten ritzsigniert und datiert "Pfaffmann 1927", rückseitig auf dem Keilrahmen bezeichnet "Pfaffmann" und Münchner Kunsthandlungsstempel "Emeran Fassnacht", doubliert, etwas reinigungsbedürftig, im schönen Impressionistenrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 40 x 50,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler (1897 bis 1962), beschickte 1927 die Jubiläumsausstellung des Württembergischen Kunstvereins, 1946-62 Mitglied im Verband Bildender Künstler Württemberg e. V., tätig in Stuttgart, Quelle: Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Nagel "Schwäbisches Künstlerlexikon" und Internet.

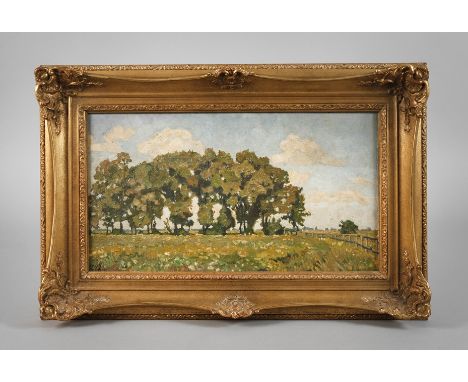

Erwin Steiner, »Weiden in Blumenwiese«Blick über blühende Wiese zur Weidengruppe am Horizont, pastose Landschaftsmalerei, Öl auf Leinwand, um 1950, links unten signiert "Erwin Steiner", rückseitig auf dem Keilrahmen bezeichnet »Weiden in Blumenwiese«, reinigungsbedürftig, schön im Goldstuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 27,5 x 48 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Graphiker, Illustrator, Szenograph, Filmenthusiast und Schriftsteller (1893 München bis 1953 München), der Hochbegabte unterrichtete bereits als 13-Jähriger die Zeichenklasse am Ludwigsgymnasium München, noch vor dem Abiturabschluss ab 1910 Schüler der Kunstgewerbeschule München, studierte ab 1914 an der Akademie München bei Hermann Groeber und Carl von Marr, beschickte 1910-38 die Ausstellungen der Kunstvereine Augsburg, Nürnberg und München und ab 1914 den Münchner Glaspalast, ab 1913 Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft, Mitglied im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, 1922 Eheschließung mit der Jüdin Gisela Ehrlich, 1931 Mitglied im Bund der Film-Amateure München, 1938 wegen seiner "Mischehe" Ausschluss aus der Reichskulturkammer, was de facto einem Berufsverbot gleichkam, er durfte seine Werke nicht mehr ausstellen und seine Gemälde lediglich durch Sondergenehmigung an Privatpersonen verkaufen, 1944 Zerstörung des Wohnhauses und Verlust eines Großteils des Frühwerks, 1951 Rückkehr ins wiedererrichtete Wohnhaus, tätig in München, Quelle: Vollmer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Dressler, Matrikel der Akademie München, Homepage zum Maler und Wikipedia.

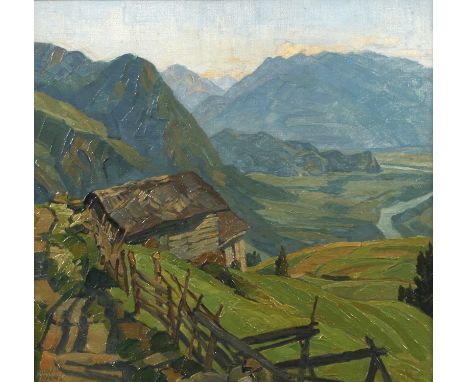

Erwin Steiner, »Über dem Rheintal«sommerliche Landschaft mit altehrwürdigem Bauernhof am steilen Hang hoch über dem Rhein, pastose Landschaftsmalerei mit breitem Pinselduktus in kraftvoller Farbigkeit, Öl auf Leinwand, links unten signiert und datiert "Erwin Steiner 1929", rückseitig auf dem Keilrahmen betitelt »Über dem Rheintal« und Künstleranschrift "Erwin Steiner - München, Türkenstr. 103/III." und neuzeitliches Rahmungsetikett München, im schönen Goldstuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 36 x 38 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Graphiker, Illustrator, Szenograph, Filmenthusiast und Schriftsteller (1893 München bis 1953 München), der Hochbegabte unterrichtete bereits als 13-Jähriger die Zeichenklasse am Ludwigsgymnasium München, noch vor dem Abiturabschluss ab 1910 Schüler der Kunstgewerbeschule München, studierte ab 1914 an der Akademie München bei Hermann Groeber und Carl von Marr, beschickte 1910-38 die Ausstellungen der Kunstvereine Augsburg, Nürnberg und München und ab 1914 den Münchner Glaspalast, ab 1913 Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft, Mitglied im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, 1922 Eheschließung mit der Jüdin Gisela Ehrlich, 1931 Mitglied im Bund der Film-Amateure München, 1938 wegen seiner "Mischehe" Ausschluss aus der Reichskulturkammer, was de facto einem Berufsverbot gleichkam, er durfte seine Werke nicht mehr ausstellen und seine Gemälde lediglich durch Sondergenehmigung an Privatpersonen verkaufen, 1944 Zerstörung des Wohnhauses und Verlust eines Großteils des Frühwerks, 1951 Rückkehr ins wiedererrichtete Wohnhaus, tätig in München, Quelle: Vollmer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Dressler, Matrikel der Akademie München, Homepage zum Maler und Wikipedia.

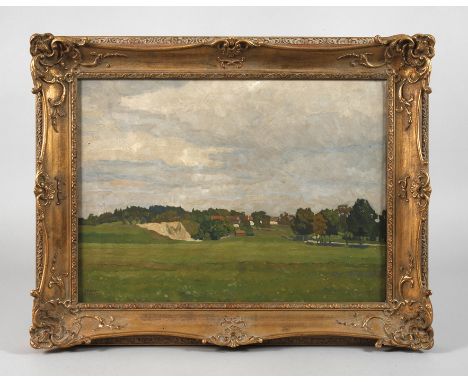

Erwin Steiner, »Sandgrube«lichte Sommerlandschaft mit Sandgrube am Dorfrand, pastose Landschaftsmalerei mit breitem Pinselduktus in kraftvoller Farbigkeit, Öl auf Leinwand, um 1930, links unten signiert "Erwin Steiner", rückseitig auf dem Keilrahmen betitelt »Sandgrube« und undeutliche Ortsangabe, wohl "Moosthaan", gering reinigungsbedürftig, schön im Goldstuckrahmen gerahmt, Falzmaße ca. 40 x 54 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Graphiker, Illustrator, Szenograph, Filmenthusiast und Schriftsteller (1893 München bis 1953 München), der Hochbegabte unterrichtete bereits als 13-Jähriger die Zeichenklasse am Ludwigsgymnasium München, noch vor dem Abiturabschluss ab 1910 Schüler der Kunstgewerbeschule München, studierte ab 1914 an der Akademie München bei Hermann Groeber und Carl von Marr, beschickte 1910-38 die Ausstellungen der Kunstvereine Augsburg, Nürnberg und München und ab 1914 den Münchner Glaspalast, ab 1913 Mitglied der Münchner Künstlergenossenschaft, Mitglied im Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands, 1922 Eheschließung mit der Jüdin Gisela Ehrlich, 1931 Mitglied im Bund der Film-Amateure München, 1938 wegen seiner "Mischehe" Ausschluss aus der Reichskulturkammer, was de facto einem Berufsverbot gleichkam, er durfte seine Werke nicht mehr ausstellen und seine Gemälde lediglich durch Sondergenehmigung an Privatpersonen verkaufen, 1944 Zerstörung des Wohnhauses und Verlust eines Großteils des Frühwerks, 1951 Rückkehr ins wiedererrichtete Wohnhaus, tätig in München, Quelle: Vollmer, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Dressler, Matrikel der Akademie München, Homepage zum Maler und Wikipedia.

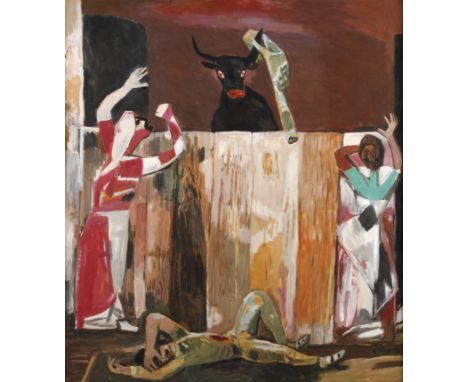

Kurt Bunge, »Der Sieger«dramatische spanische Stierkampfszene mit am Boden liegenden verletzten Torero, zwei klagenden Frauen und einem hinter den Holzplanken der Stierkampfarena bedrohlich triumphierend hervorschauenden Kampfstier mit aufgespießter Kleidung des Torero, gering pastose Malerei in kraftvoller Farbigkeit, Öl auf Hartfaserplatte, rechts unten signiert "K. Bunge [19]88", rückseitig signiert, betitelt, datiert und bezeichnet "K. Bunge, »Der Sieger« 100 x 90 1988 Öl auf Hartfaser", original gerahmt, Falzmaße ca. 100,5 x 90,5 cm. Künstlerinfo: auch Curt Bunge, dt. Maler, Grafiker und Restaurator (1911 Bitterfeld bis 1998 Kassel), zunächst 1925-28 Lehre als Dekorationsmaler und Anstreicher, künstlerisch gefördert durch Hermann Schiebel, 1928-31 Schüler von Charles Crodel und Gerhard Marcks an der Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein in Halle, später weiterer Unterricht durch Charles Crodel, unternahm Studienreisen nach Italien, Österreich und Tschechien, Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste, 1931-40 als Restaurator beim Landeskonservator für Denkmalpflege tätig, mit Förderung durch Carl Georg Heise aus Hamburg 1936 Studienreise nach Italien, 1940-45 Kriegsdienst im 2. Weltkrieg, danach bis 1950 Leiter der Restaurierungswerkstätten beim Landeskonservator für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt, ab 1950 Dozent und ab 1957 Professor an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein, Beschäftigung mit dem Holzschnitt, 1950-59 Mitglied im VBK (Verband Bildender Künstler) der DDR, ab 1953 mit Willi Sitte Mitglied der "Halleschen Malerbrigade", nach kulturpolitischen Anfeindungen Anfang 1959 Weggang nach Kassel, vertreten unter anderem 1946, 1949 und 1958/59 auf der Kunstausstellung Dresden und 1947 auf der Ausstellung „Malerei der Gegenwart“ im Museum der Bildenden Künste Leipzig, Mitglied im Deutschen Künstlerbund und 1952-73 Teilnahme an den Jahresausstellungen, ab 1976 Mitglied der Darmstädter Sezession, Quelle: Vollmer, AKL, Saur "Bio-Bibliographisches Künstlerlexikon", Eisold "Künstler in der DDR", Offner/Schroeder "Eingegrenzt - Ausgegrenzt", Werner Schmidt "Ausgebürgert", Schmaling "Künstlerlexikon Hessen-Cassel 1777-2000" und Wikipedia.

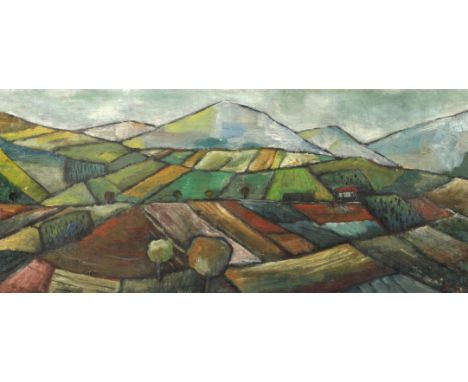

Alfred Traugott Morstedt, BerglandschaftBlick von einer leichten Anhöhe über Wiesen und Felder auf eine Bergkette, sehr frühe, ungewöhnliche Arbeit des Künstler, leicht pastose Landschaftsmalerei in gedeckter Farbigkeit, Öl auf starker Pappe, unten rechts monogrammiert "ATM" und datiert "(19)56", auf der Rückseite Teile einer weiteren Arbeit, im Randbereich geringe Farbverluste, ungerahmt, Maße ca. 26,5 x 60,3 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

Alfred Traugott Mörstedt, Abstrakte Kompositionschwarze, sich teils kreuzende Linien und farbige Flächen auf hellem Grund, frühe und seltene Arbeit des Künstlers, Lacke, teils geritzt auf Holztafel, links unten monogrammiert "ATM" und datiert "1967", reinigungsbedürftig, in Künstlerrahmen, Sichtmaße ca. 14 x 20,5 cm. Künstlerinfo: dt. Maler, Zeichner, Grafiker und Buchgestalter (1925 Erfurt bis 2005 Erfurt), Sohn eines Artisten, ab 1943 Soldat im 2. Weltkrieg, 1945 schwere Verwundung, 1947-48 Besuch der Meisterschule für Angewandte Kunst in Erfurt, ab 1948 Studium an der Hochschule für Baukunst und Bildende Kunst in Weimar bei Otto Herbig und Hermann Kirchberger, Wechsel an die Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin-Weißensee, ab 1952 als Gebrauchswerber in Erfurt tätig, ab 1954 als Entwerfer für die vogtländische Textilindustrie tätig, seit 1960 freischaffend, 1964-74 Mitglied der „Erfurter Ateliergemeinschaft“, ab 1976 stand der Künstler unter der Beobachtung der Staatssicherheit der DDR, 1998 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, 2013 Gründung der Alfred T. Mörstedt-Stiftung, Werke in zahlreichen Museen und Sammlungen, Quelle: Vollmer, Eisold „Künstler in der DDR“, Wikipedia und Internetseite der Alfred T. Mörstedt-Stiftung.

Drei Reservistenteller Berlin und Metzum 1900, dabei goldstaffiertes Tellerpaar mit Handhaben, im Spiegel farbig gemalte Soldatenszene als Kaffeekränzchen bzw. Reiterbild mit Dedikation des Gefreiten Mathias Berger vom "9t. Battr. 1t. Garde Feld Art. Regt., Berlin 1896" bzw. Hermann Niehoff vom "1. Esk. 2. Garde Drag. Reg. Kaiserin Alexandra v. Reuss, Berlin 1899", dazu Andenkenteller zur Silberhochzeit mit Dedikation des Gefreiten Hermann vom "12. Cp. Königs. Inf. Rgt. (6. Lothr.) No. 145, Metz 1908-10", im Spiegel farbig staffierte Schlachtenszene mit Stadtansicht, gerahmt von bekrönter Chiffre WR II., Blumenzier, Spruch und Silberstaffage, Motive partiell etwas berieben, sonst guter altersgemäßer Zustand, D je ca. 28 cm.

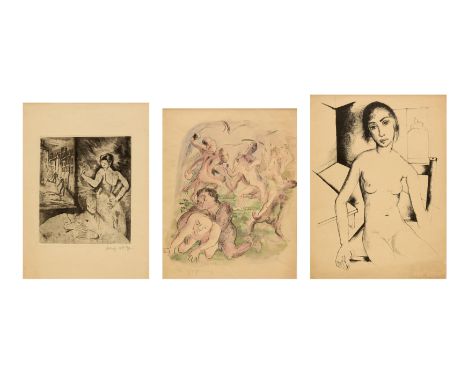

Various Artists, European School 20th Century, (i) Paul Herrmann (German 1864-1946) The Shepherdess, from Illustration for Songs by Goethe, c.1920, drypoint etching, signed and numbered in pencil, together with three other drypoint etchings, each signed and inscribed, largest sheet: 51 x 40 cm,(ii) Hermann Struck (German 1876-1944), Heimallos, etching with drypoint on laid paper, signed, titled and numbered from the edition of 25 in pencil, 31.5 x 22.6 cm,(iii) Rudolf Grossmann (German 1882-1941), Boxer, 1921, hand-coloured lithograph on wove, signed in pencil, image: 31 x 29 cm, (iv) German School, Early-Mid 20th century, Untitled (Wooded Country Lane), drypoint etching on wove, signed and numbered 18/100 in pencil, plate: 24.9 x 21.7 cm, (v) German School, Mid-20th Century, Untitled (Farm Worker with a Rake), woodcut on wove, signed in pencil, published by Balder-Presse Wildeflecken, Rhön, sheet: 35.5 x 25 cm,(vi) Aloys Wach (German 1892-1940), Blick auf eine Straße, 1919, two etchings with drypoint on paper, signed in pencil, plate: 22.6 x 19.6 cm,(vii) Max Burchartz (German 1887-1961), Sitzender weiblicher Akt, 1920, lithograph on paper, signed in pencil, image: 39 x 29 cm,(viii) Ulrich Hübner (German 1872-1932), Lübeck No.4, 1914, lithograph on laid paper, signed and dated within the plate, signed and inscribed in pencil, sheet: 45 x 35.5 cm,(ix) Bruno Karberg (German 1896-1967), Zum Weihnachtsfest, 1935, four woodcuts on wove, signed in pencil, with front pages, each sheet: 26 x 19.3 cm, (unframed) (13) Provenance: from the collection of Klaus Hinrichsen. Note: Klaus Hinrichsen (1912–2004) was a German-born art historian who fled Nazi Germany in 1938. He was interned at Hutchinsons Camp on the Isle of Man from 1940, where he organised exhibitions featuring refugee artists such as Kurt Schwitters. Prevented from working in public art institutions after his release, he dedicated himself to collecting and researching maps, ethnographic works, and lithographs, meticulously cataloguing his acquisitions. He sourced items from Sotheby’s, Christie’s, and antique dealers, prioritising historical significance and conducted extensive provenance research at the British Library. His archive, including records and ephemera from his time in internment, is now held at the Tate Gallery.

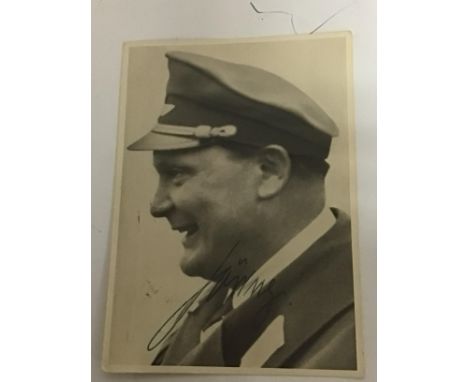

Scarce WW2 A black and white portrait photographic postcard bearing the original wartime signature of Hermann G�ring (or Goering) (1893 1946). G�ring was a German politician, military leader, and convicted war criminal. He was one of the most powerful figures in the Nazi Party. which ruled Germany from 1933 to 1945. A veteran WW1 fighter pilot ace, G�ring was a recipient of the Blue Max. He was the last commander of Jagdgeschwader 1 (JG I), the fighter wing once led by Manfred Von Richthofen. An early member of the Nazi Party, he was among those wounded in Adolf Hitler's failed Beer Hall Putsch in 1923. After Hitler became Chancellor of Germany in 1933, G�ring was named as minister without portfolio in the new government. Goring was Chief of The Luftwaffe High Command from 1st March 1935 to 24th April 1945 and was found guilty on four charges at The Nuremberg Trials in 1946, Goring committed suicide with a cyanide pill the night before he was due to be hanged.

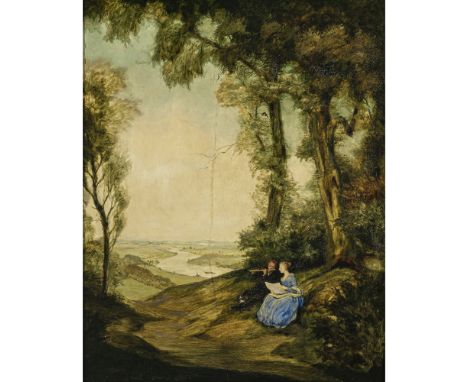

Hermann Gradl1883 Marktheidenfeld - 1964 Nürnberg"Marienlied"Flötenspieler und junge Frau in blauem Kleid an einer Baumgruppe, im Hintergrund Blick auf ein Flusstal. L. u. signiert und datiert 1919. Auf Rückseite mehrere Etiketten mit Künstlerbezeichnung. Öl auf Holz. 57,5 x 45,5 cm. Rahmen min. besch. (73 x 61 cm).Zustand: Craquelé. Platte mit nicht durchgehendem Sprung in der Mitte. Mehrere kleinere Farbabsplitterungen. Unter UV-Licht: Retuschen erkennbar (besonders rund um den Sprung, weitere kleinere Retuschen rechts unten im Bild).

Adorable teddy bear representing Max Hermann made from mohair plush and firm polyester filling, with a small backpack. It plays the song Mein Vater war ein Wandersmann. Certificate of authenticity is attached. Issued: 1999Dimensions: Approximately 11"L x 4.5"W x 17"HCountry of Origin: GermanyCondition: Age related wear. Musical mechanism is working at time of cataloging.

-

13027 Los(e)/Seite