13025 Preisdatenbank Los(e) gefunden, die Ihrer Suche entsprechen

13025 Lose gefunden, die zu Ihrer Suche passen. Abonnieren Sie die Preisdatenbank, um sofortigen Zugriff auf alle Dienstleistungen der Preisdatenbank zu haben.

Preisdatenbank abonnieren- Liste

- Galerie

-

13025 Los(e)/Seite

Fuhlrott, Johann Carl: Menschliche Ueberreste aus einer Felsengrotte des Düsselthals. Ein Beitrag zur Frage über die Existenz fossiler Menschen. In: Weber, Carl Otto (Hrsg.), Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande und Westphalens. Sechszehnter Jahrgang. Bonn: Henry & Cohen 1859. 21 x 13,2 cm. Mit insgesamt 4 lithogr. Tafeln. VI, 448 SS.; 4 Bll., 130 SS. (Correspondenzblatt). Modernes HLn. mit Deckelbezügen aus Buntpapier und Rs.(Vereinzelt minimal fleckig und mit kleineren Randläsuren.)Carter/Muir, Printing and the Mind of Man 342. - Enthält auf den Seiten 131 bis 153 den Aufsatz von Fuhlrott mit der Erstbeschreibung des Neandertalerfundes. Dazu eine der drei lithogr. Tafeln des Jahrgangs mit der Darstellung der Hirnschale des Neandertalers in drei Ansichten. - Dazu: Weber, Carl Otto (Hrsg.): Correspondenzblatt des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. No. 2. Bonn: Henry & Cohen 1857. 22 x 14,5 cm. Seiten 13 bis 62 in losen Blättern und vorderer OrUmschlag mit dem Reihentitel. - Enthält das Verzeichnis der Mitglieder (darunter Fuhlrott als Bezirksvorsteher für Düsseldorf) sowie den Bericht über die 14. Generalversammlung. Die Seiten 50 bis 52 enthalten die Zusammenfassungen des Vortrags von Fuhlrott über seine Skelettfunde im Düsseltal und die anatomische Beschreibung des Neandertalerskeletts von Hermann Schaaffhausen.

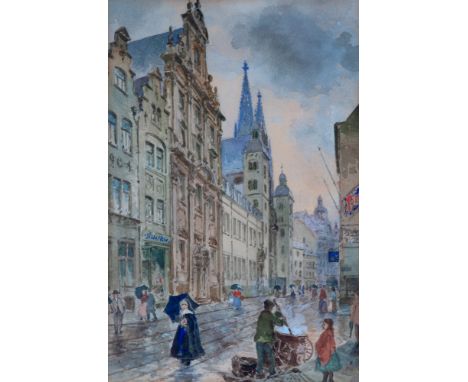

CARL RÜDELLMarzellenstraße in Köln / Straßenansicht aus Köln (Am Holzbüchel)2 Blatt Aquarell und Deckweiß auf bräunlichem Bütten. Jeweils signiert. Ca. 35 x 24,5 cm bzw. 25 x 17 cm.(Diverse Alters- und Montagespuren. Teils etwas gebräunt, Ränder unregelmäßig, 'Marzellenstraße' verso umlaufend mit Papierklebeband montiert.)Provenienz: Das Blatt 'Marzellenstraße' mit Etikett des Kölnischen Kunstvereins auf der Rahmenrückwand. Das andere Blatt mit dem Etikett 'Kunstsalon Hermann Abels, Köln'.

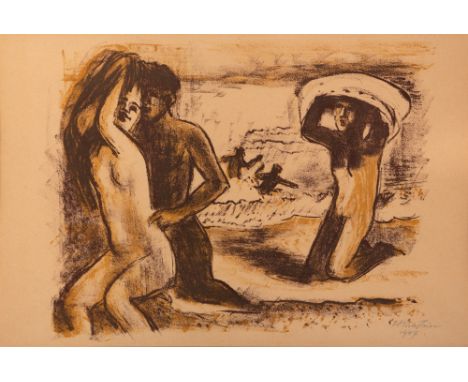

HERMANN MAX PECHSTEINDie Werbung (Blatt Nr. 1 aus Boettcher-Mappe) 1947Farblithographie auf Velin. Signiert und datiert. Ex. 10 von 100. Ca. 29,5 x 38 cm (32 x 47 cm). Krüger L 417.(Alters- und Montagespuren; lichtrandig und gebräunt; verso umlaufend entlang der Ränder mit braunem Klebeband.)

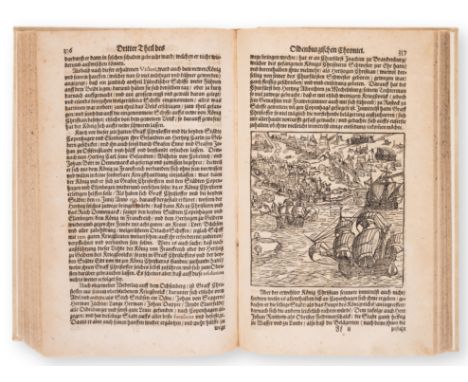

Hamelmann (Hermann) Oldenburgisch Chronicon, collation a-g6 A-Ss6 Tt1-3 Uu1-7, Gothic type, engraved title laid down, woodcut initials, 106 woodcut and engraved illustrations, including portrait of the author, 3 folding pedigree charts and map of Oldenburg mounted on paper stubs, lackingTt4 and Uu8 (?both blanks), a few short tears to margins, some staining and foxing, browning, a few contemporary ink annotations to margins, modern illustrated vellum in the style of a medieval ms leaf, label to spine, folio (305 x 200 mm), Oldenburg, [heirs of Warner Berendts], 1599. *** Includes the oldest printed view of Copenhagen.Literature: Adams H30; VD16 H 407.

Francesco Tironi, um 1745 Venedig – 1797 Bologna, zug.GemäldepaarVENEDIGVEDUTENÖl auf Leinwand. Doubliert.53 x 75 cm.In vergoldetem reliefverzierten Rahmen.Das eine Bild als breitformatige Venedig-Vedute mit Blick auf die seitlichen Häuserreihen mit Palästen und Kirchen von der Mitte des Kanals aus gesehen. Auf dem ruhigen Kanalwasser mehrere Gondeln die teils auch an den Uferstufen anlanden, über der Szene mit belichteten Wolken vor blauem Firmament. Der Blick ist Richtung Mestre gerichtet, links sind der hohe Säulenportikus mit ansteigender Treppe sowie die hohen Kuppeln der Kirche San Simeone Piccolo zu sehen, eingebunden in die Fassadenreihe der flankierenden Paläste. Das andere Bild zeigt den Blick unter einem hohen, hellblauen Himmel von der Insel Giudecca über den Kanal auf die kleine Insel San Giorgio Maggiore in der Lagune von Venedig. Im Vordergrund der belebte Kanal mit zahlreichen Segelbooten und Gondeln. Linksseitig das Ufer mit prachtvollen Bauten und flankierenden Figuren. Im Hintergrund rechtsseitig die Insel mit der gleichnamigen Kirche und deren hohen Glockenturm sowie der ehemaligen Klosteranlage. Der Maler war nahezu vergessen, bevor ihn Hermann Voss 1927/28 mit seinem Werk über die Veduten Venedigs wieder bekannt gemacht hat. Über die Biografie des Malers ist nicht viel bekannt, er stammte wohl aus einer Familie aus Friaul. Neben Gesamtansichten und Stadtveduten berühmter Plätze allgemein, findet sich im Werk Tironis nicht selten die Erfassung intimerer Stadtteile oder einzelner Bauten, wobei die beige-braune Farbgebung meist typisch für seine Werke ist. (1430314) (13)Francesco Tironi,ca. 1745 Venice – 1797 Bologna, attributedA PAIR OF VENICE VEDUTE Oil on canvas. Relined.53 x 75 cm.

Herman van Swanevelt, um 1600 Utrecht – 1655 ParisITALIENISCHE LANDSCHAFT MIT DER PREDIGT JOHANNES DES TÄUFERSÖl auf Leinwand. Doubliert.97 x 130 cm.In Prunkrahmen.Beigegeben eine Expertise von Prof. Giancarlo Sestieri, in Kopie.In Flusslandschaft vor einer großen bewachsenen Felsenhöhle, im Schatten sitzend, in einfachem Gewand, Johannes der Täufer, mit erhobenem rechten Arm den ihn umgebenden Zuhörern predigend. Linksseitig zwei große alte Bäume in den Himmel ragend, davor zwei wandernde Männer, die interessiert auf die versammelte Gruppe blicken. In der Bildmitte, über den Fluss hinweg auf einer Anhöhe, ein größerer Gebäudekomplex mit Rundturm. Feine qualitätvolle Malerei in der Manier des Künstlers. Nach seinen Lehrjahren in den Niederlanden reiste Hermann van Swanevelt nach Rom, wo er von 1629 bis 1638 lebte und schon bald einer der beliebtesten und gefragtesten Spezialisten für Landschaftsdarstellungen mit Figuren wurde. Seine Werke erscheinen in den Inventarlisten vieler bedeutender Sammler jener Zeit. Swanevelt arbeitete in Rom im regen Austausch mit den flämischen Landschaftsmalern, den sogenannten „Italianizzanti“ wie Both, Asselyn, Berchem oder Poelenburgh, aber auch mit den großen französischen Meistern wie Claude Lorrain (1600-1682) und Gaspar Dughet (1615-1645). (1410803) (18)Herman van Swanevelt,ca. 1600 Utrecht – 1655 ParisITALIAN LANDSCAPE WITH THE SERMON OF SAINT JOHN THE BAPTIST Oil on canvas. Relined.97 x 130 cm.In magnificent frame.Accompanied by an expert’s report by Professor Giancarlo Sestieri, in copy.

Francesco Tironi, um 1745 Venedig – 1797 Bologna, zug. GemäldepaarCAMPO SANTI GIOVANNI E PAOLO sowieBLICK ZUR RIALTOBRÜCKE MIT PALAZZO CAMERLENGHIÖl auf Leinwand.Je 55 x 73 cm.Das erstgenannte Bild zeigt den bevölkerten Platz mit der Reiterstatue des Bartolomeo Colleoni rechts im Vordergrund, dahinter die Kirche Santi Giovanni e Paolo. Im Hintergrund die prachtvolle Frührenaissance-Fassade der Scuola Grande di San Rocco. Links der mit anliegenden befüllte Gondeln Canale Grande, zu dem Treppenstufen hinunterführen. Die Häuser hier mit heruntergelassenen Markisen. Darüber hellblauer Himmel mit ziehenden Wolken. Das Gegenstück bietet den Blick vom Kanal auf die jeweiligen Gebäudegruppen, belebt durch Gondeln und Figurenstaffage. Die Bilder dürften als Gegenstücke geschaffen worden sein, was dafür spricht, dass die größeren Bauten jeweils am linken bzw. rechten Bildrand dominieren. Ein nahezu gleiches Rialto-Bild von Tironi wird von Dario Succi um 1770 datiert. Tironi zählt zu den letzten Vedutisten Venedigs im 18. Jahrhundert. Sein Stil setzt bereits Einflüsse von Canaletto (1697-1768) und Francesco Guardi (1712-1793) und Antonio Guardi (1698/99-1760) voraus. Dem entspricht auch die nahezu geheimnisvolle Farbigkeit dieser Venedigbilder. Die Gemälde sind aber nichtsdestoweniger als historische Dokumente der Geschichte Venedigs von Bedeutung. A.R.Der Maler war nahezu vergessen, bevor ihn Hermann Voss 1927/28 mit seinem Werk über die Veduten Venedigs wieder bekannt gemacht hat. Über die Biografie des Malers ist nicht viel bekannt, er stammte wohl aus einer Familie aus Friaul. Neben Gesamtansichten und Stadtveduten berühmter Plätze allgemein, findet sich im Werk Tironis nicht selten die Erfassung intimerer Stadtteile oder einzelner Bauten, wobei die beige-braune Farbgebung meist typisch für seine Werke ist.Literatur: Dario Succi, La Serenissima nello specchio di rame, Bd. I und Bd. II, Castelfranco 2013.Lino Moretto, Giuseppe Pavanello (Hrsg.), Francesco Tironi, in: Canaletto. Venezia e i suoi splendori, Marsilio 2008.Dario Succi, Francesco Tironi. Ultimo vedutista del settecento veneziano, Marinao del Friuli 2004. Dario Succi, Il fiore di Venezia. Dipinti dal Seicento all‘Ottocento in collezioni private, Gorizia 2014.Marina Stefani Mantovanelli, Arte Veneta, 1969, S. 253 f.Hermann Voss, Francesco Tironi. Ein vergessener venezianischer Vedutenmaler, in: Zeitschrift für bildende Kunst, 61, 1927/28. (1430331) (11)Francesco Tironi,ca. 1745 Venice – 1797 Bologna, attributedA pair of paintingsCAMPO SANTI GIOVANNI E PAOLO and VIEW TOWARDS THE RIALTO BRIDGE WITH PALAZZO CAMERLENGHI Oil on canvas.55 x 73 cm each.An almost identical Rialto painting by Tironi is dated by Dario Succi to ca. 1770.Literature: Dario Succi, La Serenissima nello specchio di rame, vol. I and vol. II, Castelfranco 2013.Lino Moretto, Francesco Tironi, in: Giuseppe Pavanello (ed.), Canaletto. Venezia e i suoi splendori, Marsilio 2008.Dario Succi, Francesco Tironi. Ultimo vedutista del settecento veneziano, Mariano del Friuli 2004. Dario Succi, Il fiore di Venezia. Dipinti dal Seicento all’Ottocento in collezioni private, Gorizia 2014.Marina Stefani Mantovanelli, Arte Veneta, 1969, p. 253f.Hermann Voss, Francesco Tironi. Ein vergessener venezianischer Vedutenmaler, in: Zeitschrift für bildende Kunst, 61 (1927/28).

An antique wooden cased surveyor compass by Keuffel & Esser, New-York, 4 cardinal points (fleur-de-lis for North) on polished brass plate with an outer raised ring, the mahogany box stamped 'D 22 B' to hinged cover and one side, the other side stamped '1669', the inner lid inscribed 'G. L. Felix 32", 7.7cm. square, together with another compass. (2) * The Keuffel and Esser Co., also known as K&E, was an American drafting instrument and supplies company founded in 1867 by German immigrants Wilhelm J. D. Keuffel and Hermann Esser. It was the first U.S. company to specialize in these products.

Brumm - A boxed collection of 12 boxed 1:43 scale diecast model cars from Brumm. Lot includes Brumm #R280C Limited Edition Mercedes W196C Hans Hermann (1020 of 3000); Limited Edition #S031 Ferrari 330 P4 (4636 of 5000); #S048 Limited Edition Mercedes W196 Fangio (1230 of 5000) and similar. Models appear to be in Mint condition, housed in Good - Very Good slightly dusty boxes with generally good outer sleeves (where applicable) with some age and storage wear. Models are unchecked for completeness. (This does not constitute a guarantee) (K)

Steiff, Teddy Hermann - A Steiff bear #670183, approx 28 cm tall wearing a ceramic medallion. Bear has some damage to the left foot where a small part of felt is missing, and has some signs of storage dust. Also included in the lot are two small Teddy-Hermann baby ducks (together with an Easter basket decoration), and a blue teddy riding a red metal bicycle. (This does not constitute a guarantee) [L]

Hermann - A boxed limited edition School Room diorama numbered 486 of 1000 pieces. It measures 60 x 30 x 26 cm and comes with a teacher bear and 6 x student bears. Appears in Near Mint condition, the room is a little dusty from storage, the bears appear Mint in a separate box. (This does not constitute a guarantee) [ba]

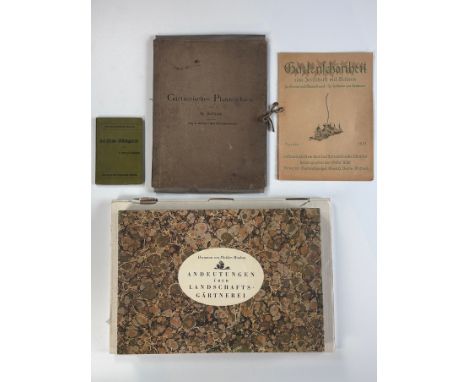

Konvolut Landschaftsgärtnerei, 5 Bücher, bestehend aus "E. Pfyffer von Altishofen: Der kleine Villengarten", Gartenbau-Bibliothek Band 20, Berlin 1900, 80 Seiten, Maße ca. 18,5x13cm, Einband leicht beschädigt, einzelne Seiten leicht fleckig, "M. Bertram: Gärtnerisches Planzeichnen", 39 Planzeichnungen von M. Bertram, Verlag Paul Parey Berlin, sowie ein „Situationsplan zu Nr. IX 129 der Großen allgemeinen Frühjahrsausstellung des Provinzial- Gartenbauvereins-Hannover 13.-16. April 1893“, einem Plan „Park Rothschild zu Pregny bei Genf“ von Max Kitt und „Plan der Gärtnerei des Pavillon de Pregny“ von Max Kitt gezeichnet „Dez. 1903“, Maße ca. 41x31,5cm, teilweise fleckig, stellenweise gerissen, "Gartenschönheit, eine Zeitschrift mit Bildern", herausgegeben von Oskar Kühl, Berlin 1921, Maße ca. 36x26cm, Einband beschädigt, Faksimile „P.J. Redouté, Faksimile-Drucke nach größtenteils unveröffentlichten Originalbildern von Pierre-Joseph Redouté aus der Sammlung des Hunt Institute for Botanical Documentation in Pittsburgh, Pennsylvania, umfassend 19 Aquarelle nach Originalvorlagen ab Pergament - davon 18 handsigniert - und 17 Skizzen (Aquarelle, Bleistift- und Tusch-Zeichnungen)“, mit drei Textbeiträgen, herausgegeben von der Gesellschaft Schweizer Rosenfreunde, Rapperswil 1971, lose in originaler Halbpergamentmappe mit goldgeprägtem Deckeltitel, Maße ca. 52,5x39,5cm, Fleck auf dem Einband, Faksimile "Hermann von Pückler-Muskau: Andeutungen über Landschaftsgärtnerei. Verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Muskau", herausgegeben von Harri Günther, Leipzig 1986, bestehend aus Nachdruck der Pückler-Muskau'schen Schrift aus dem Jahr 1834 sowie begleitendem Kommentarband mit Kommentaren von Anne Schäfer und Steffi Wendel, 45 lose Folio-Farbtafeln und 4 Faltpläne, in originaler Leinenkassette mit Deckelschild, Maße ca. 51,5x35,5x6cm

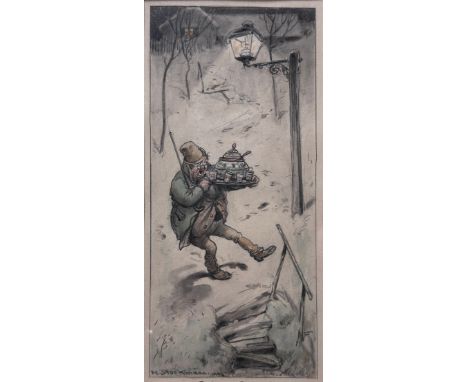

Stockmann, Hermann (1867 Passau - 1938 Dachau) "Gefährlicher Heimgang", karikaturistische Darstellung eines Mannes eine Bowle mit Gläsern tragend, Aquarellmischtechnik, unten links signiert, betitelt und datiert 1901, Bildgröße 26x11,5cm, sichtbare Blattgröße 28x13cm, in Passepartout, 41,5x28cm mit Rahmen, hinter Glas gerahmt, Grafik publiziert in "Fliegende Blätter", Band 118, 26. Juni 1903, S. 32, Blatt gebräunt und stellenweise fleckig

Prunkdeckelvase. Rosenthal um 1910. Porzellan, exzellent ausgeformt mit Bocksköpfen und reliefierter Floralkartusche, Reserve bunt dekoriert mit lesendem Paar; am Boden grüne Stempelmarke, Formnummer „SG194“, Malerei sign. (Hermann) Geigenmüller, H=52 cm. Vgl. E. Niecol, Bd. 3, S. 198ff, Nr. 3.140 (id. Abb.)

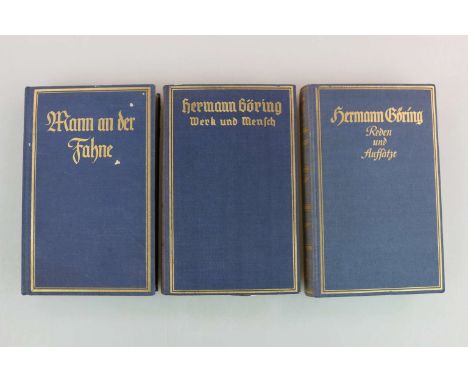

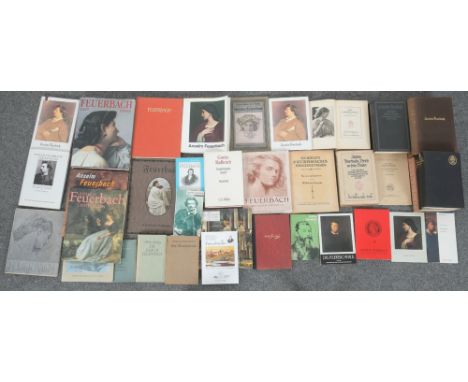

Konvolut Literatur zu Anselm Feuerbach, u.a. Hermann Uhde-Bernays, „Beschreibender Katalog“, Bruckmann München 1929; Jürgen Ecker, „Leben & Werk - Kritischer Katalog“, Hirmer Verlag München 1991; Ausstellungskatalog Karlsruhe Juni-August 1976; Julius Allgeyer, „Originalbriefe und Aufzeichnungen“, zwei Bde., Stuttgart 1904; „Briefe an seine Mutter“, zwei Bde., Berlin 1911/1913; „Henriette Feuerbach - Briefe“, München 1920. Aus dem Nachlass von Prof. Dr. Dr. Erik Jayme.

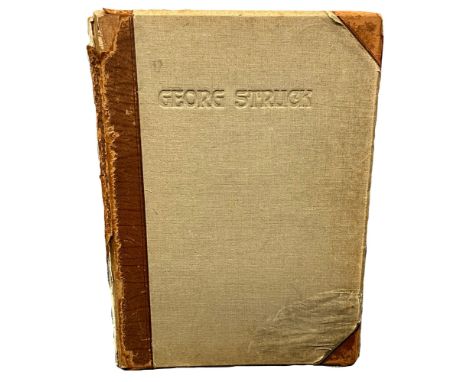

Georg David Struck (1886-1907). Hochbedeutendes Skizzen- bzw. Künstlerbuch, das kurz nach seinem Tod von seinem älteren Bruder Hermann Struck (1876-1944) zusammengestellt wurde. Dieser schenkte es zur Erinnerung seiner Schwester Rebekka „Becky“ und ihrem Verlobten Siegfried Engel. Es beinhaltet insgesamt 127 Aquarelle und Zeichnungen von Familienmitgliedern, botanischen Studien, Architekturveduten, Landschaften sowie Porträts von Künstlern wie z.B. Max Liebermann und Rembrandt van Rijn; meist betitelt, sign./dat., 8,5 x 6,5 bis 32 x 24 cm. (Buchrücken und-einband besch.)

17 boxed diecast models to include Corgi CC50902 The Green Hornet, 9 x Corgi James Bond 007 related models including 04301 Goldeneye Aston Martin DB5, 65001 Lotus Esprit & Jaws Figure Set, 65101 Toyota 2000GT & Blofeld Figure Set, 94060 James Bond Aston Martin, etc, Corgi Aviation Archive AA38901 Fokker DVII - JG1 Hermann Goring September 1918, etc, all diecast ex, boxes vg overall

Pautsch, Hermann Vase. Farbloses Glas. Leicht gebaucht mit eingezogenem Hals und ausgestelltem Lippenrand. Umlaufend Ornamentmalerei in Schwarzlot, dazwischen Blattranken in Gold mit Schwarzlot. Schau- und rückseitig Reserve und Rand mit umlaufendem Fries aus Blumen in buntem Transparentemail auf schwarzem Fond. Glasfachschule Steinschönau, um 1920. H. 14 cm.

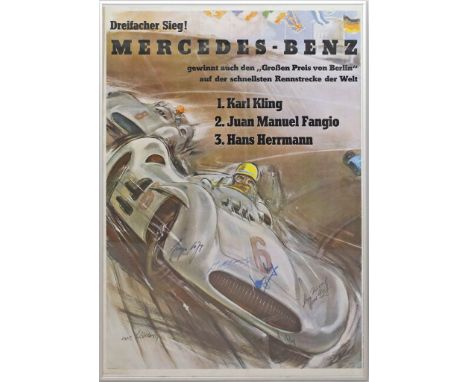

Liska, Hans (1907 Wien - Wertheim 1983), nach Werbeplakat Mercedes-Benz. Nachdruck WZ 6868/00/00/0378. Dreifacher Sieg beim GP Berlin, 1954 (AVUS). Abgebildet der Mercedes-Benz W196. Während einer Veranstaltung auf der IAA 1978 von Juan M. Fangio, Hermann Lang, Eugen Böhringer, Karl Kling und Ewy Rosqvist sign. 83x 58 cm. R.

Seltene Schale, Cadinen. Majolika. Ziegelroter Scherben. Gedrückt kugelige Wandung mit eingezogener, kannellierter Schulter und kurzem Rand. Unterer Bereich der Wandung mit Standring und Rand mit 800/000 Silbermontage, Mz. Hofjuwelier Hermann Behrndt, Dresden und Vertreibermarke F. Goldschmidt. Prägemarke Königliche Majolika-Werkstätten Cadinen, 1904-1910. H. 10, D. 27 cm.

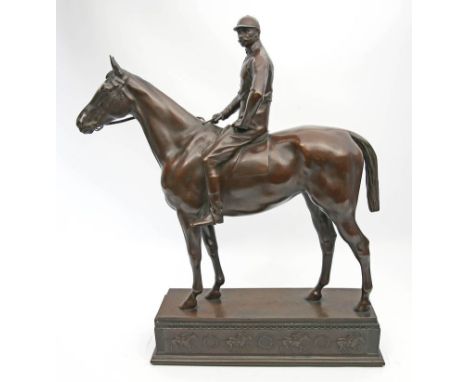

Fuchs, Hermann (geb. 1871 Berlin) Der Offizier und Sportreiter Kurt von Tepper-Laski (1850-1931) auf seinem Pferd "Adare". Braun patinierte Bronze. Vorderer Zügel fehlend, re. Schulter und Wade mit Abrieb. Bronzesockel mit umlaufend reliefierten Reiterdarstellungen und schauseitiger Kartusche mit Bez. des Dargestellten, sign. H. 48 cm.

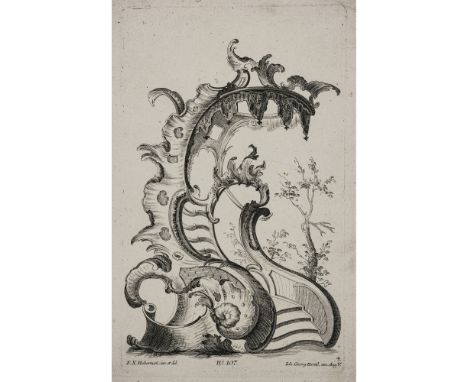

Franz Xaver Habermann1721 Habelschwerdt / Glatz (Schlesien) - 1796 AugsburgOrnament-Stiche von unterschiedlichen Arten der Rocaille87 Radierungen. Jew. in der Platte signiert, nummeriert und bezeichnet. Radierungen auf Bütten. Plattenmaß von 24,5 x 18,5 bis 29,5 x 18 cm. Größtenteils hinter Passepartout montiert (46,5 x 34 cm). Tlw. fleckig, beschnitten, gebräunt.Habermanns Gesamtwerk zu überblicken, ist durch die inkonsistente Nummerierung Hertels sowie der Aufteilung des Werkes auf zwei Verleger (Hertel und Engelbrecht) schwierig. Es hat sich kein Gesamtkatalog des Künstlers bis heute erhalten, es dürfte sich aber schätzungsweise auf knapp 600 Ornamentstiche, erstellt in einem Zeitraum von ca. 25 Jahren, herausgegeben bei verschiedenen Verlegern, erstrecken. Diese Zahl zeigt aber auch schon die Bedeutung, die Habermann in der Zeit hatte. Seine Stiche wurden gekauft und die Vielschichtigkeit der Entwürfe, seien es reine Ornamententwürfe oder klare Gestaltungsideen von konkreten Objekten, sind in dieser Quantität in Deutschland kaum bei einem anderen Künstler der Zeit nachweisbar. Die Kunsthistorikerin Ebba Krull hat das Werk der Ornamentstiche des Entwerfers nach mehreren Kategorien untersucht. Zum einen stellte sie fest, dass es ca. drei Stilstufen gibt, mit denen die Blätter datiert werden können. In der frühesten Stilstufe, die wahrscheinlich bis ca. 1750 zu datieren ist, wirkt die Rocaille als zentrales Element noch sehr massiv und kaum bewegt (ein Beispiel sind die Gartenarchitekturen mit Rocaillen aus der Serie 81). Die zweite Stilstufe hält dann nach Krull bis ca. 1765 an, bei der die Rocaillen leichter wirken, dabei aber durch mehrere Schwünge mehr nach oben aufgebaut werden. Edda Krull nennt hier die Serie 51 als Beispiel. Als letzte Stilstufe der Rocaille-Ornamentstiche bei Habermann sieht sie die Jahre 1765-1770, bei denen die Rocaille mehr als Gerippe als Hauptornament wahrgenommen werden muss, während florale Motive um das Gerippe herum dominieren. Der Kunsthistoriker Hermann Bauer beschreibt in seiner Dissertation rund um das Ornament der Rocaille diese Form als "Erdrocaille" (Hermann Bauer, Rocaille - Zur Herkunft und zum Wesen eines Ornament-Motivs [in: Neue Münchener Beiträge zur Kunstgeschichte, hrsg. von Hans Sedlmayr, Bd. 4], Berlin 1962, S. 56). Neben dieser zeitlichen Einteilung lassen sich die Habermann-Stiche auch thematisch untergliedern. Krull unterscheidet in einer ersten, groben Einteilung zwischen funktionsbestimmten Ornamentstichen, bei denen es sich um Entwürfe für klar definierbare Objekte wie Möbel, Pokale oder für Kirchenausstattungen handelt, und reinen Ornamententwürfen ohne eindeutig klare Bestimmung. In diese zweite Gruppe fallen verschiedene Entwürfe und Darstellungen des Ornaments. Darunter fallen Einzelentwürfe, bei denen weder die Materialität noch der dekorative Zusammenhang des Ornaments erkennbar sind (z. B. Serie 15). Der genaue Zweck dieser Stiche ist nicht klar, es besteht die Möglichkeit, dass diese für den Zeichenunterricht angefertigt wurden. Anders hingegen ist es mit sogenannten "Sammelentwürfen", bei denen mehrere Entwürfe für kleine Objekte wie einem Tischbein, Rahmenteilstücke oder ähnlichen erkennbar sind. Weniger für das Kunsthandwerk interessant sind die freieren Ornamententwürfe in Verbindung mit Architekturfragmenten, allegorischen Themen, sowie Landschaften (Krull bezeichnet diese Gruppe als Rocaille-Aufbau und Capricci. Zuletzt finden sich auch Kartuschen- und Vignettenentwürfe im Schaffen Habermanns. Zu den einzelnen Themen bei Habermann siehe Ebba Krull, Franz Xaver Habermann (1721-1796) - Ein Augsburger Ornamentist des Rokoko, Augsburg (Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Augsburg - Schriftreihe des Stadtarchivs Augsburg, Bd. 23) 1977, S. 46-55. Die Blätter wurden in der Regel in Form von Vierer- bzw. Fünferserien eines Themas herausgegeben. Der Herausgeber der Blätter, Johann Georg Hertel (1700-175), gibt die Blätter mit der jeweiligen Verlagsnummer heraus, die sich auf eben diese Vierer- bzw. Fünferserie bezieht. Dabei ist die Nummerierung unabhängig von den Entwerfern. Die Blätter Habermanns sind auf die Verlagsnummern 10 bis 304 beschränkt, wobei nicht alle Nummern dazwischen von Habermann stammen. Sie geht insgesamt davon aus, dass Habermann nur 88 Serien zum Werkkatalog Hertels beigesteuert hat. Mit Blättern aus 33 unterschiedlichen Serien ist somit in diesem Konvolut mehr als ein Drittel des bei Hertel erschienenen Schaffens von Habermann vertreten.Das Konvolut besteht aus folgenden Serien (nach der Verlagsseriennummer von Hertel): Serie 15, Blatt 1-4: Verschiedene kleinteilige Rokokoornamente. Serie 29, Blatt 2: Entwurf eines Rahmens. Serie 51, Blatt 1-3: Fantasie-Ornamentik einer Rocaille-Form. Serie 53, Blatt 1: Ornament-Entwurf mit einem Putto mit Mitra. Serie 57, Blatt 3-4: Entwürfe für Tische, Wandkonsolen und Wandgestaltungen. Serie 76, Blatt 3: Unklare Ornament-Entwürfe. Serie 81, Blatt 1-4: Rocaille-Formen in angedeuteten Gartenlandschaften. Serie 85, Blatt 4: Entwürfe für oberen Abschluss von Rahmenelementen. Serie 87, Blatt 1, 3-4: Betitelt "Ornements des Fenêtres - Fenster Auszierungen". Serie 104, Blatt 1-4: Verschieden nutzbare Rocaille-Formen. Serie 107, Blatt 4: Freie Interpretation einer Rocaille als Treppe mit Baldachin. Serie 111, Blatt 1-4: Verschiedene Rocaille-Formen. Serie 113, Blatt 1: Rocaille auf Podest, dabei zwei Putten in der Ornamentik spielend. Serie 117, Blatt 1-4: Entwürfe für Wandgestaltungen. Serie 119, Blatt 4: Entwurf einer Kanzel. Serie 124, Blatt 1-4: Verschiedene Rocaillen, ein Blatt mit Sockel eines Kreuzes. Serie 135, Blatt 3: Entwurf einer Wand mit Wandbespannungen. Serie 146, Blatt 1-4: Entwürfe von Wandelementen. Serie 160, Blatt 1-3: Entwürfe von Hochaltären. Serie 163, Blatt 1, 4-5: Entwürfe von Möbeln in dazu passenden Wandkontexten. Serie 164, Blatt 1-4: Kamin-Entwurf mit Wandelementen. Serie 166, Blatt 1: Entwurf einer Kanzel. Serie 168, Blatt 2: Verschiedene Rocaille-Ornamente. Serie 169, Blatt 1-4: Verschiedene Rocaille-Ornamente. Serie 172, Blatt 1-4: Verschiedene Rocaille-Ornamente. Serie 177, Blatt 1 und 3: Entwürfe für Orgeln. Serie 182, Blatt 1-4: Verschiedene Rocaille-Ornamente. Serie 206, Blatt 1-4: Verschiedene Rocaille-Ornamente. Serie 207, Blatt 1-4: Betitelt "Port des Chaises". Serie 274, Blatt 1: Kamin-Entwurf mit Wandelementen. Serie 300, Blatt 1-5: Altar-Entwürfe. Serie 304, Blatt 1-4: Kanzel-Entwürfe.Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

Unbekannt20. Jh.Familienfotos der Familie Albrecht bzw. Albrecht Eugen und Nadejda von Württemberg13 Fotografien und Drucke. Verschiedene Maße cm.Im Konvolut sind enthalten: 1.) Foto Prinzessin Nadejda, ihre Geschwister Eudoxie und Cyrill von Bulgarien, mit Herzog Ferdinand Eugen von Württemberg als Kleinkind, Foto rückseitig bezeichnet und datiert Carlsruhe, 22.02.1926. 2.) Familienfoto der Famile mit Kindern, rückseitig datiert 1937. 3.) Foto Herzog Robert von Württemberg im höheren Alter. 4.) Foto Herzog Albrecht von Württemberg, l. u. bezeichnet "Phot. A. Hirrlinger". 5.) Druck mit Carl Alexander (Pater Odo) von Württemberg mit Familienwappen rechts oben. 6.) Foto Sommerhütte, rückseitig bezeichnet "Foto Lucca Chmel Wien, No. 7". 7.) Foto Hochzeitsbild Herzog Robert von Württemberg mit seiner Frau Maria Immaculata, rückseitig bezeichnet. 8.) Foto Maria Immaculata mit Diadem, bezeichnet "Hermann Brandseph, kgl. Württ. Hofphotograph Stuttgart" sowie rückseitig handschriftlich datiert 1901. 9.) Foto Maria Immaculata, ganzfigürig, bezeichnet "Hermann Brandseph klg. Württ. Hofphotograph Stuttgart". 10.) Foto Herzog Albrecht von Würtemberg, rückseitig bezeichnet "Friedrichshafen 1935 anlässlich des fünfzigsten Offiziersjubiläum" sowie "Photo-Bockelmann Friedrichshafen". 11.) Foto Prinzessin Nadejda und Eudoxie als Kinder, lesend, unter Foto jeweils von den beiden Dargestellten signiert. 12.) Hochzeitsfoto Prinzessin Nadejda und Herzog Albrecht Eugen von Württemberg, von den beiden auch signiert, rechts unten Prägestempel "Ludwig Holl Hofphotograph Mergentheim". 13.) Foto Nadejda von Bulgarien, links unten bezeichnet "Phot. Franz Grainer München", rechts unten Prägestempel Grainer, unter Foto signiert und datiert 1927.Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

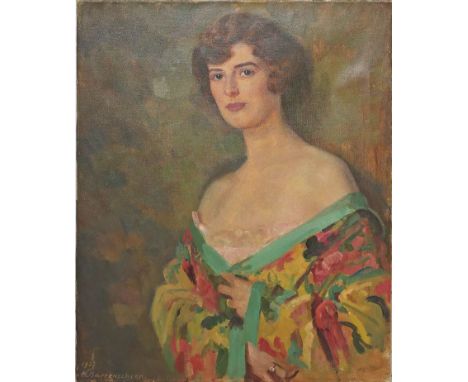

Hermann Groeber1865 Wartenberg (Obb.) - 1935 München"Spiegelbild meiner Frau"L. u. signiert. Rücks. auf Leinwand betitelt, bezeichnet und 1901 datiert. Auf dem Keilrahmen bezeichnet "Spiegelbild der Gattin des Künstlers" sowie nummeriert 37. Öl auf Lwd. 105 x 65,5 cm. Min. besch. Rahmen (114,5 x 74,5 cm).Provenienz: Aus der Familie des Künstlers.

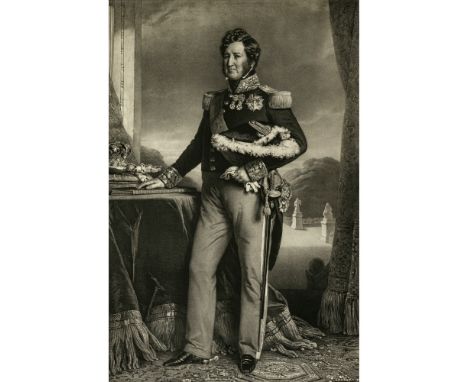

Hermann Braunseph, bei Ende 19. Jh. / Anfang 20. Jh.Herzog Robert von Württemberg - Herzogin Maria Immaculata von WürttembergZwei Fotografien. Rücks. Etiketten "H. R. v. W.". 22 x 13,5 cm. Rahmen min. besch. (34 x 24 cm).Dabei: Herzog Robert von Württemberg in Uniform - Papst Pius XI. - "Louis Philippe Ier Rois des Français" - Zwei Fotografien und eine Radierung. Rahmen, versch.Nicht ausgerahmt.Provenienz: Robert Herzog von Württemberg (1873-1947). Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).

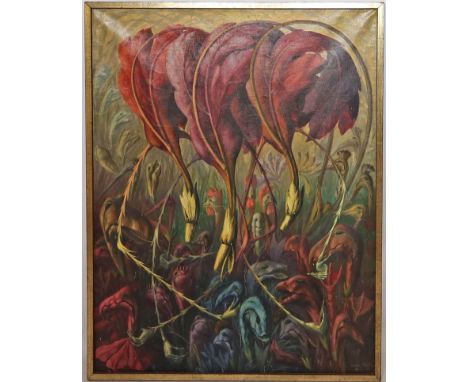

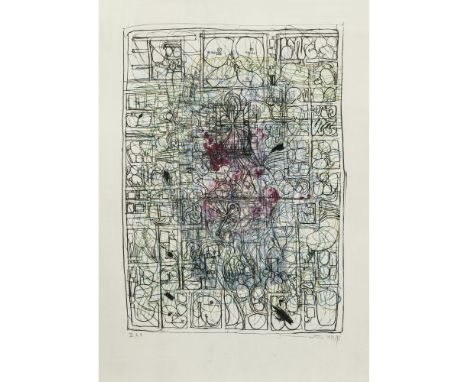

Hermann Nitsch1938 Wien - 2022 WienOhne Titel. Aus dem Zyklus: Die Architektur des Orgien Mysterien Theaters. 1984-92Rechts unten mit Bleistift signiert, datiert und bezeichnet. Farblithographie auf Velin. Ex. AP, Variation aus Mappe III. Ca. 94 x 64 cm. Blattgröße: 106 x 75 cm. Rahmen (120 x 85 cm).Provenienz: Privatbesitz Süddeutschland

Franz Xaver Habermann1721 Habelschwerdt / Glatz (Schlesien) - 1796 AugsburgOrnamentstiche mit Entwürfen für Tabernakel, Kanzeln sowie Kartuschen11 Radierungen, herausgegeben bei Martin Engelbrecht (1684-1756). Jew. in der Platte signiert, nummeriert und bezeichnet. Radierung auf Bütten. Plattenmaß von 24 x 18,5 bis 29,5 x 18 cm. Jew. hinter Passepartout montiert, tlw. fleckig und beschnitten.Habermanns Gesamtwerk zu überblicken, ist durch die inkonsistente Nummerierung Hertels sowie der Aufteilung des Werkes auf zwei Verleger (Hertel und Engelbrecht) schwierig. Es hat sich kein Gesamtkatalog des Künstlers bis heute erhalten, es dürfte sich aber schätzungsweise auf knapp 600 Ornamentstiche, erstellt in einem Zeitraum von ca. 25 Jahren, herausgegeben bei verschiedenen Verlegern, erstrecken. Diese Zahl zeigt aber auch schon die Bedeutung, die Habermann in der Zeit hatte. Seine Stiche wurden gekauft und die Vielschichtigkeit der Entwürfe, seien es reine Ornamententwürfe oder klare Gestaltungsideen von konkreten Objekten, sind in dieser Quantität in Deutschland kaum bei einem anderen Künstler der Zeit nachweisbar. Die Kunsthistorikerin Ebba Krull hat das Werk der Ornamentstiche des Entwerfers nach mehreren Kategorien untersucht. Zum einen stellte sie fest, dass es ca. drei Stilstufen gibt, mit denen die Blätter datiert werden können. In der frühesten Stilstufe, die wahrscheinlich bis ca. 1750 zu datieren ist, wirkt die Rocaille als zentrales Element noch sehr massiv und kaum bewegt (ein Beispiel sind die Gartenarchitekturen mit Rocaillen aus der Serie 81). Die zweite Stilstufe hält dann nach Krull bis ca. 1765 an, bei der die Rocaillen leichter wirken, dabei aber durch mehrere Schwünge mehr nach oben aufgebaut werden. Edda Krull nennt hier die Serie 51 als Beispiel. Als letzte Stilstufe der Rocaille-Ornamentstiche bei Habermann sieht sie die Jahre 1765-1770, bei denen die Rocaille mehr als Gerippe als Hauptornament wahrgenommen werden muss, während florale Motive um das Gerippe herum dominieren. Der Kunsthistoriker Hermann Bauer beschreibt in seiner Dissertation rund um das Ornament der Rocaille diese Form als "Erdrocaille" (Hermann Bauer, Rocaille - Zur Herkunft und zum Wesen eines Ornament-Motivs [in: Neue Münchener Beiträge zur Kunstgeschichte, hrsg. von Hans Sedlmayr, Bd. 4], Berlin 1962, S. 56). Neben dieser zeitlichen Einteilung lassen sich die Habermann-Stiche auch thematisch untergliedern. Krull unterscheidet in einer ersten, groben Einteilung zwischen funktionsbestimmten Ornamentstichen, bei denen es sich um Entwürfe für klar definierbare Objekte wie Möbel, Pokale oder für Kirchenausstattungen handelt, und reinen Ornamententwürfen ohne eindeutig klare Bestimmung. In diese zweite Gruppe fallen verschiedene Entwürfe und Darstellungen des Ornaments. Darunter fallen Einzelentwürfe, bei denen weder die Materialität noch der dekorative Zusammenhang des Ornaments erkennbar sind (z. B. Serie 15). Der genaue Zweck dieser Stiche ist nicht klar, es besteht die Möglichkeit, dass diese für den Zeichenunterricht angefertigt wurden. Anders hingegen ist es mit sogenannten "Sammelentwürfen", bei denen mehrere Entwürfe für kleine Objekte wie einem Tischbein, Rahmenteilstücke oder ähnlichen erkennbar sind. Weniger für das Kunsthandwerk interessant sind die freieren Ornamententwürfe in Verbindung mit Architekturfragmenten, allegorischen Themen, sowie Landschaften (Krull bezeichnet diese Gruppe als Rocaille-Aufbau und Capricci. Zuletzt finden sich auch Kartuschen- und Vignettenentwürfe im Schaffen Habermanns. Zu den einzelnen Themen bei Habermann siehe Ebba Krull, Franz Xaver Habermann (1721-1796) - Ein Augsburger Ornamentist des Rokoko, Augsburg [Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Augsburg - Schriftreihe des Stadtarchivs Augsburg, Bd. 23] 1977, S. 46-55. Ebenso wie der Verleger Hertel gab Engelbrecht die Serien mit vier oder fünf Blättern heraus und nummerierte die Serien. Anders als bei Hertel hatte jedes Blatt bei Engelbrecht eine eigene Nummer, unabhängig ihrer Seriennummer. Daher findet sich auf jedem Blatt bei den von Engelbrecht herausgegebenen Radierungen eine Werksnummer (meist rechts oben) sowie nur auf einem Blatt die Seriennummer. Ebenso hat Engelbrecht auf seinen Blättern den Zusatz C. Priv. S. C. Maj. (= Cum Privilegio Sacrae Caesareae Majestatis) gedruckt, was noch einmal seine Stellung unterstrich und womit er sich vor Nachdrucken und Fälschungen schützen wollte.Das hier angebotene Konvolut beinhaltet Ornamentstiche von Franz Xaver Habermann, die beim Augsburger Verleger Martin Engelbrecht (1684 Augsburg-1756 ebd.) herausgegeben wurden. Im Konvolut sind vorhanden: Verlagsnummer 394-397: Tabernakelentwürfe (zusätzliche Nummerierung Serie 86, diese Serie vollständig) Verlagsnummer 519-522: Kanzelentwürfe (zusätzliche Nummerierung Serie 116, diese Serie vollständig). Verlagsnummer 553: Rocaillenentwurf. Verlagsnummer 631: Rocaillenentwurf mit Figur (zusätzliche Nummerierung Serie 144) Verlagsnummer 637, Rocaillenentwurf mit allegorischer Szene (Frau mit Blumen und Putto, evtl. Frühlingsallegorie?).Provenienz: Nachlass von Dr. Alexander Eugen Herzog von Württemberg (1933-2024).Literatur: Ebba Krull, Franz Xaver Habermann (1721-1796) - Ein Augsburger Ornamentist des Rokoko, Augsburg (Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Augsburg - Schriftreihe des Stadtarchivs Augsburg, Bd. 23) 1977.

-

13025 Los(e)/Seite