Fenelon, François de Salignac de la Motte. Die Begebenheiten des Prinzen von Ithaca, oder: Der seinen Vater Ulysses suchende Telemach, aus dem Französischen in deutsche Verse gebracht, und mit mythologisch-geographisch-historisch- und moralischen Anmerckungen erläutert von Benjamin Neukirch. 3 Teile in 2 Bänden. Titel in Schwarz und Rot. Mit 2 gestochenen Frontispices und 24 Kupfertafeln von Busch. 18 x 11 cm. Pergament d. Z. (etwas fleckig und berieben) mit RTitel. Berlin und Potsdam, Johann Andreas Rüdiger bzw. (Teile II und III:) Frankfurt und Leipzig, 1731-1739.Dünnhaupt IV, 2954, 27.2 und 27.3 Goedeke III, 49, 13, 3. - Zweite Ausgabe der ersten deutschen Übersetzung in Versform. Die Übertragung in Alexandrinern von Fenelons 1699 unauthorisiert in Brüssel und Den Haag erschienenem politischen Staatsroman durch den Ansbacher Barockdichter und Prinzenerzieher Benjamin Neukirch (1665-1729) erschien erstmals als Privatdruck in großem Format in Ansbach zwischen 1727 und 1739. Fenelons Epos, das inhaltlich an das vierte Buch der Odyssee anknüpft, entstand 1695 bis 1696 während seiner Tätigkeit als Erzieher des Duc de Bourgogne. Auf Anordnung Ludwig XIV. musste der Druck der Pariser Originalausgabe nach dem 5. von 24 Büchern abgebrochen werden. Obwohl die erste deutsche Ausgabe in Prosaübersetzung von A. Bohse bereits 1700 erschien, war es dann doch erst Neukirchs Übersetzung, die dem Buch in Deutschland zu großer Popularität verhalf. Teile II und III erschienen posthum, der zweite enthält eine Biographie Neukirchs. - Stellenweise leicht braunfleckig, Block von Teil I etwas gewellt. Titel mit Besitzeintrag "Freyin von Schönaich".

We found 401 price guide item(s) matching your search

There are 401 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

401 item(s)/page

Deutsche Schule des 18. Jahrhundertsaus dem Besitz von Wolfgang JoopPORTRAIT EINER DAME DES HOCHADELS, FRIEDERIKE CAROLINE MARKGRÄFIN VON BRANDENBURG-ANSBACH, GEB. VON SACHSEN-COBURG-SAALFELD (1735 – 1791)Öl auf Leinwand. Doubliert.117 x 92 cm.In prachtvollem Rahmen.In einem palastartigen Innenraum das Dreiviertelbildnis nach links einer eleganten Dame in einem goldenen, bekrönten Sessel. Sie trägt ein mit floralem Muster besticktes silbernes, glänzendes Kleid mit Rüschenärmeln und Spitze verziertem Dekolleté, an dem eine große Diamantenbrosche und der Sternkreuzorden für Damen mit der Aufschrift „Salus et Gloria“ (Heil und Ruhm) an schwarz-seidener Bandschleife befestigt sind. Zudem trägt sie einen roten Samtmantel, der mit Nerz gefüttert ist. In ihrem Schoß hält sie mit der linken Hand ein kleines Hündchen. Zu ihrer rechten Seite ein goldener Hocker mit rotem Samtkissen mit goldenem Band und Quaste, auf dem die preußische Königskrone und die Markgrafenkrone liegen - eine Identifikation der Portraitierten als die Markgräfin untermauernd. Sie hat ein feines, schmales zur Seite gerichtetes Gesicht mit geröteten Wangen, trägt eine weiße Perücke mit Schmuckaufsatz, wertvolle Ohrringe und eine enganliegende Kette auf einem kleinen Spitzenkragen um ihren Hals. Zudem hat sie eine schmale lange Nase und mit ihren glänzenden Augen schaut sie würdevoll aus dem Bild heraus. Repräsentatives, qualitätvolles Portrait mit vielen feinen Details, besonders Kleidung und Schmuck werden dabei hervorgehoben. Provenienz:Anonyme Versteigerung (Sammlung Karl Graf von Maldeghem).Christie’s, Auktion 2408, Amsterdam, 24. März 1999, Art and Antiques from German Noble Houses, Lot 121.Sammlung Wolfgang Joop, Villa Wunderlich, Berlin.Christie's, Auktion 14445, London, 18. Oktober 2017, Villa Wunderkind: Selected Works from the Private Collection of Wolfgang Joop, Lot 17.Dorotheum, Wien, 18. Dezember 2019, Gemälde Alter Meister, Lot 258.Anmerkung 1:Wir danken Frau Anna Eunike Röhrig für freundliche Hinweise bezüglich der Identifikation der Dargestellten.In Berufung auf Ludwig Meyer wurde das Portrait der Markgräfin bereits identifiziert und in das Jahr 1754 datiert.Anmerkung 2:Der Sternkreuzorden ist ein 1668 gegründeter österreichischer Damenorden („Hochadeligen Frauenzimmer-Sternkreuzorden“). Zu den höchsten Schutzfrauen gehörten zwischen 1720 und 1780: Wilhelmine Amalie von Braunschweig-Lüneburg, Maria Theresia von Österreich und Maria Ludovica von Spanien. Die derzeitige Großmeisterin des Ordens ist Gabriela von Habsburg. (1301402)German School, 18th century,Collection Wolfgang JoopPORTRAIT OF AN ARISTOCRATIC LADY, FRIEDERIKE CAROLINE MARQUESS OF BRANDENBURG-ANSBACH, NÉE. OF SAXONY-COBURG-SAALFELD (1735 – 1791)Oil on canvas. Relined.117 x 92 cm.Distinguished, high-quality portrait with many fine details, especially with regards to the highlighted clothing and jewellery. To the sitter’s right, a golden stool with a red velvet cushion with a golden band and tassel, on which lie the Prussian royal crown and the margrave’s crown – underpinning an identification of the sitter as the margravine. Provenance:Anonymous sale (The Property of Karl Count of Maldeghem).Christie’s, Sale 2408, Amsterdam, 24 March 1999, Art and Antiques from German Noble Houses, lot 121.Collection Wolfgang Joop, Villa Wunderlich, Berlin.Christie's, Sale 14445, London, 18 October 2017, Villa Wunderkind: Selected Works from the Private Collection of Wolfgang Joop, lot 17.Dorotheum, Vienna, 18 December 2019, Old Master Paintings, lot 258.Notes:We would like to thank Anna Eunike Röhrig for her notes and kind advice regarding the identification of the sitter.With reference to Ludwig Meyer, the portrait of the Margravine was identified and dated to 1754 before.

Hermann Albert, geb. 1937 AnsbachFISCHERFAMILIEÖl auf Leinwand.195 x 215 cm.Rechts unten signiert und datiert „(19)87”.In grauer Leiste.Groß angelegte figurative Komposition eine pastorale Familie vor einem Fischerhaus beim Fischfang.Der Künstler erhielt seine Ausbildung an der staatlichen Hochschule für bildende Künste in Braunschweig. Ab 1967 sind seine Werke auf Einzelausstellungen in Berlin, Aachen sowie Baden-Baden zu sehen. 1977 beteiligte er sich an der documenta 6 in Kassel. (13711413) (1) (13)Hermann Albert,born 1937 AnsbachFISHER FAMILYOil on canvas.195 x 215 cm.Signed and dated “(19)87” lower right.Framed in grey moulding.

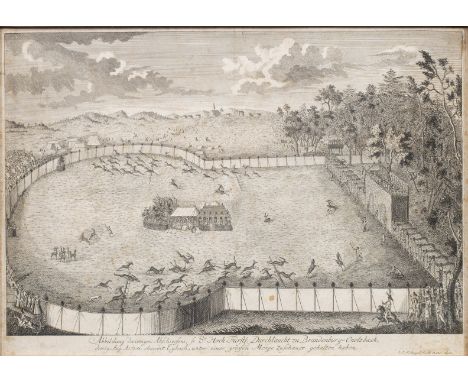

Georg Paul Nussbiegel (1713 Nürnberg - 1776 od. 1778 ebenda)" desienigen Abschiessens, so Se. Hoch=Fürstl. Durchlaucht zu Brandenburg-Onolzbach [...]". OriginaltitelHirschjagd des Markgrafen von Brandenburg-Onolzbach (Ansbach-Bayreuth) am 19.8.1755 bei Eibach (bei Nürnberg). Kupferstich/Papier, 1755. Gestochen und verlegt bei Georg Paul Nussbiegel in Nürnberg. Darstellung ca. 29 cm x 44 cm. Rahmen.Copper engraving on paper by Georg Paul Nussbiegel (1713 - 1776/1778), Nuremberg 1755.

An Ansbach porcelain portrait cup and saucer, circa 1780The cup decorated with a silhouette portrait of Margravine Friederike Caroline flanked by trophies, the saucer with musical trophies, the rims with a gilt border, together with the book 'Ansbacher Porzellan' (1959) by A. Bayer, the cup: 6cm high; the saucer: 13.8cm diam., A in underglaze-blue (2)Footnotes:Provenance:Dutch Private CollectionThe silhouette portrait is very similar to the one on a plaque illustrated in A. Bayer, Ansbacher Porzellan (1959), p. 118, fig. 97, and depicts the same person, Friederike Caroline von Sachsen-Coburg-Saalfeld, Margravine of Brandenburg-Ansbach and Bayreuth (1735-1791).For further information on this lot please visit Bonhams.com

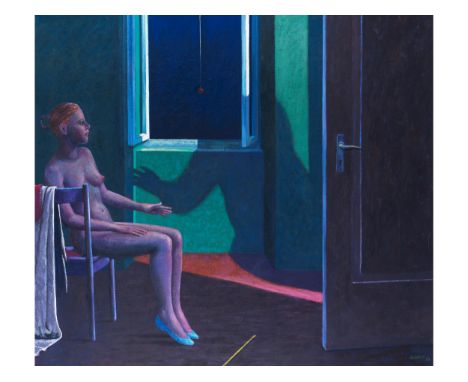

Hermann Albert, geb. 1937 AnsbachSITZENDE FRAU VOR MENSCHLICHEM SCHATTENTempera/ Öl auf grober Leinwand.187 x 214 cm.Rechts unten signiert und datiert „Albert 83“.In bemaltem Rahmen.Auf einem Stuhl in einem Raum sitzende junge nackte Frau mit rötlichen Haaren und türkisfarbenen Schuhen, auf einen Schatten blickend, der durch die Lichtführung durch eine geöffnete Tür in den Raum fällt. Der Künstler erhielt seine Ausbildung an der staatlichen Hochschule für bildende Künste in Braunschweig. Ab 1967 sind seine Werke auf Einzelausstellungen in Berlin, Aachen sowie Baden-Baden zu sehen. 1977 beteiligte er sich an der documenta 6 in Kassel. (1361311) (1) (18)Hermann Albert,born 1937 AnsbachSITTING WOMAN IN FRONT OF A HUMAN SHADOWTempera/ oil on coarse canvas. 187 x 214 cm.Signed and dated “Albert 83” lower right.His works were exhibited at solo shows in Berlin, Aachen and Baden-Baden from 1967. He exhibited at Documenta 6 in Kassel in 1977.

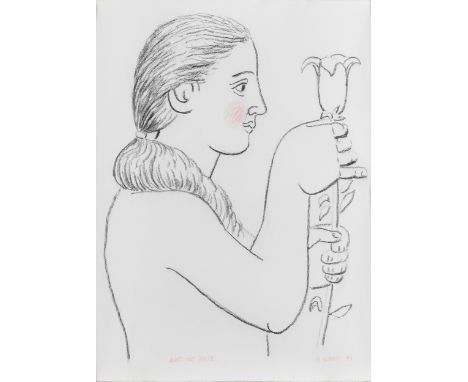

Hermann Albert,geb. 1937 AnsbachAKT MIT LILIEBleistift, Kohle, Farbstift auf Papier.Blattmaß: 75 x 55 cm.Unten mittig betitelt, rechts unten signiert und datiert „H. ALBERT 99“.Hinter Glas gerahmt.Der Künstler erhielt seine Ausbildung an der staatlichen Hochschule für bildende Künste in Braunschweig. Ab 1967 sind seine Werke auf Einzelausstellungen in Berlin, Aachen sowie Baden-Baden zu sehen. 1977 beteiligte er sich an der documenta 6 in Kassel. (1361312) (1) (18))

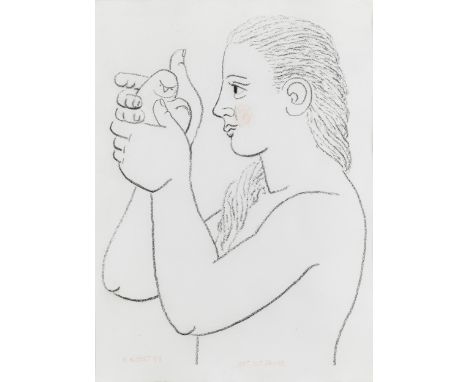

Hermann Albert, geb. 1937 AnsbachAKT MIT TAUBEBleistift, Kohle, Farbstift auf Papier.75 x 55 cm.Mittig unten betitelt, links unten signiert und datiert „H. Albert 99“.Hinter Glas gerahmt.Der Künstler erhielt seine Ausbildung an der staatlichen Hochschule für bildende Künste in Braunschweig. Ab 1967 sind seine Werke auf Einzelausstellungen in Berlin, Aachen sowie Baden-Baden zu sehen. 1977 beteiligte er sich an der documenta 6 in Kassel. (1361313) (1) (18))

Ansbach um 1830-35Charlotte WeinbergerHüftbild nach rechts. Rücks. ms. Angaben zu Dargestellten. Öl auf Lwd., auf Holz aufgelegt. 33 x 21 cm. Rest. Min. besch. Rahmen besch. (51 x 39 cm).Nach den rückseitigen Angaben handelt es sich um ein Bildnis der jungen Charlotte Weinberger (geb. 1815 in Ansbach). Ihre Eltern waren Magdalena Elisabetha Bauer, Tochter des pensionierten markgräflichen Gardetrompeters Gerog Valentin Bauer, und Johann Weinberger, königlicher Aufschläger in Ansbach. Ihr leiblicher Vater adoptierte sie 1839.

Hermann Albert. (1937 Ansbach). Vogelfängerin. 1981. Öl auf Leinwand. 182 x 206 cm. Signiert und datiert, verso betitelt. Auf dem Keilrahmen mit dem Etikett der "Galerie Hermeyer, München". Im Künstlerrahmen. - In gutem Zustand. Die Farben pastos aufgetragen, das Kolorit frisch und leuchtend. Hermann Albert studierte in Braunschweig bei Prof. Peter Voigt und zog nach dem Abschluss nach Berlin, wo er begann als Künstler zu arbeiten. Er erhielt ein Stipendium der Villa Romana, Florenz und begann 1974 er seine Lehrtätigkeit an der Hochschule in Braunschweig, an der er seit 1985 eine Professur innehat. 1977 nahm er an der Documenta in Kassel teil. Stilistisch ist Hermann Albert der Figuration treu geblieben. Er verteidigt die Figuration, setzte sich mit gegenständlichen Künstlern wie den Vertretern des Expressionismus oder Hans Balthus auseinander. Einen erheblichen Einfluss auf seinen Personalstil hat Giorgio de Chirico und sein Konzept der Pittura metafisica, die sich zum Ziel gemacht hat, das Übersinnliche, Transzendente in der Malerei abzubilden - mit stilistischen Bildmitteln der Optik wie veränderte Proportionen, falsche oder unrealistische Fluchtpunkte und Schattenräume - Aspekte mit denen Albert auch in dem vorliegenden Gemälde spielt. Oil on canvas. Signed and dated, titled on the verso. On the stretcher with the label of "Galerie Hermeyer, München". In the artist's frame. - In good condition. The colours impasto applied, the colouring fresh and bright. - A considerable influence on his personal style was Giorgio de Chirico and his concept of Pittura metafisica, which aimed to depict the supersensible, the transcendent in painting - with stylistic pictorial means of optics such as altered proportions, false or unrealistic vanishing points and shadow spaces - aspects with which Albert also plays in the present painting.

Anderssen. Bachmann, Ludwig. Professor Adolph Anderssen der langjährige Vorkämpfer deutscher Schachmeisterschaft. 2. vermehrte Auflage. Ansbach, Brügel, 1914. 8°. Mit 1 Porträtskizze und Diagrammen. IX, 296 Seiten, 3 Bll. Anzeigen. Originaler Pappband. (70)* Linde - N. 3033. Der deutsche Meister Anderssen (1818 - 1879) galt von 1851 - 1857 und 1860 - 1866 als stärkster Spieler der Welt. 1851 gewann er in London den ersten Preis. In seinen Partien entwickelte er eine virtuose Kombinationskunst. Zustand: Exlibris auf Vorsatz. Innen etwas gebräunt. Einband verblichen, wenig bestoßen und unten mit Leimschatten. Rücken mit Papierstreifen repariert.

Bachmann, Ludwig. Schachjahrbuch für 1910. II. Teil. XXV. Fortsetzung der Sammlung geistreicher Schachpartien, Endspiele und Aufgaben ... Ansbach, Brügel, 1911. 8°. Mit einigen Diagrammen. XIV, 247 Seiten. Originaler Leinenband mit illustriertem Vorderdeckel. (81)* Vergl. Linde - N. 5895. Die Ausgabe enthält u. a. Partien vom 2. Wettkampf zwischen Em. Lasker und Janowski und vom Turnier San Sebastian 1911 (Sieger: Capablanca). Zustand: Innen etwas gebräunt. Einband etwas berieben.

Pillsbury. Bachmann, Ludwig. Schachmeister H. N. Pillsbury. Ein Gedenkblatt für den berühmten Blindlingsspieler dargestellt in seinen besten Leistungen. Ansbach, Brügel, 1908. 8°. Mit 1 Porträttafel und einigen Diagrammen. 1 Bl., 191 Seiten. Originaler Leinenband. (70)* Linde - N. 3110. Die vorliegende Ausgabe enthält 150 Partien von Pillsbury (1872 - 1906), dem starken nordamerikanischen Großmeister und größten Blindspieler seiner Zeit. Zustand: Exlibris auf Vorsatz. Innen stark gebräunt. Tafel fleckig. Einband wenig bestoßen.

Pillsbury und Charousek. Bachmann, Ludwig. Pillsbury und Charousek. Ein Lebensbild zweier genialer Jungmeister des Schachspiels dargestellt an ihren besten praktischen Leistungen. (2. Auflage). Ansbach, Brügel, 1914. 8°. Mit 2 Porträttafeln und vielen Diagrammen. XII, 294 Seiten. Orig. Pappband. (81)* Linde - N. 3111. Exemplar aus der Bibliothek des Großmeisters Efim Bogoljubow mit mehreren Sammlungsstempeln. Der nordamerikanische Großmeister Henry Nelson Pillsbury (1872 - 1906) war einer der stärksten Spieler um die Jahrhundertwende und berühmt durch seine Blindsimultanvorstellungen. Der ungarische Meister Rudolf Charousek (1873 - 1900) war ein erfolgreicher Turnierspieler und ausgezeichneter Angriffsspieler. Zustand: Tafeln durch die Tinte des Buchschnitts oben randig. Innen etwas gebräunt. Einband angestaubt, wenig fleckig und bestoßen. Der fehlende Rücken wurde mit Papierstreifen repariert.

Harz. Bergbau. Löhneyß, Georg Engelhard v. Gründlicher und außfülricher Bericht von Bergwercken, Wie man dieselbigen nützlich und fruchtbarlich bauen, in glückliches Auffnehmen bringen, und in guten Wolstand beständig halten… soll. Stockholm und Hamburg, Liebezeit. Gedruckt in Leipzig, Günther 1690. Folio. Mit gestochenem Titel und 7 (statt 16) gefalteten Kupfertafeln. 11 Blatt, 76 S., Bll. 76 – 80; Bll. 80+81/2; S. 85– 88; Bll. 83+84; S. 89 – 299; Bll. 300 – 303/4; S. 305 – 321; Bll. 322 – 328; S. 329 bis 343. Restaurierter originaler Halblederband mit goldgeprägtem Rückentitel und leichter Vergoldung (88)* Vergl. auch: Ferchl, 320; Koch 302. Der Verfasser (1552 – 1622) war Schriftsteller, Verleger und Plagiator. Nach Diensten beim Markgrafen Georg Friedrich Brandenburg – Ansbach, holte ihn 1575 Kurfürst August als Lehrer für Reit – und Fechtkunst an seinen Dresdner – Hof. 1583 folgte er einem Ruf Herzogs Julius von Braunschweig – Wolfenbüttel als Stallmeister nach Gröningen, in dieser Zeit erwarb er dort auch das Gut Remlingen, wo er 1596 seine Druckerei einrichtete. Auf seinen Reisen mit Kurfürst August hatte er sich gute Kenntnisse über den Bergbau erworben, sodass ihm Herzog Julius die Leitung der Oberharzer Berg - und Hüttenwesen übertrug und ihn 1589 zum Berghauptmann ernannte. In den Wirren des 30jähr. Krieges wurde seine Druckerei und später durch Brände auch seine restlichen Buchbestände zerstört. Die Ausgaben von Löhneyß sind selten, aber er hat leider auch große Teile der Texte wörtlich aus Georgius Agricola und Lazerus Ercker übernommen. Zustand: Name auf Vorsatz, Titelblatt mit Notizen und 2 Stempeln, außerdem sind auch vereinzelt Textnotizen. Die Ausgabe ist sachgerecht restauriert, der Kupfertitel und letzte Textseite sind aufgezogen. Innen durchgehend gebräunt und fleckig. Die Seiten sind verheftet, bzw. falsch paginiert, vergl. dazu die Angabe unserer Kollation, mit nur 7 (statt 16) gefalteten Kupfertafeln.

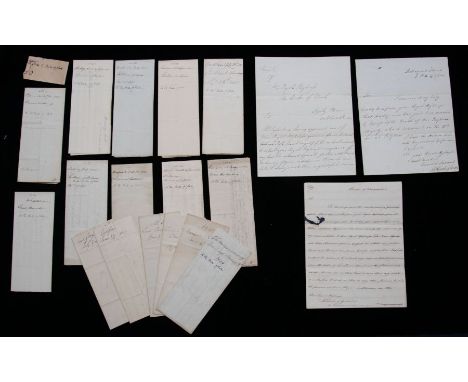

Deutschland. Edikte und Verordnungen. Politische Ordnung, Neuordnung, Supplikanten, Hof- und Gutswesen, Eidesleistungen. Private Zusammenstellung von 30 Edikten und Verordnungen aus der Zeit von 1707 bis 1848. Verschiedene Größen und Formate. (23)* Zusammenstellung von Edikten und Verordnungen, viele davon aus Hannover und dem Herzogtum Braunschweig (wenige u. a. aus Brandenburg - Ansbach und Preußen), die verschiedene Bereiche der politischen Ordnung, Neuordnung, Supplikanten, Hof- und Gutswesen sowie Eidesleistungen betreffen. Zustand: Die Blätter sind gebräunt, teilweise stärker, vereinzelt fleckig und einige mit Defekten bzw. waren gefaltet. Eine Einzelaufstellung liegt nicht vor.

Eminent Georgians and Victorians The Page family autograph album containing approx. 300 autograph letters signed, signed documents and sentiments, and clipped signatures.Complete autograph letters signed (all 1 p. unless otherwise stated) include:Richard Wagner (1813-1883), composer, Lucerne, 1868, to Mr Matthieu, in German, concerning the payment of a bill or debt, signed 'Rich. Wagner', partially browned;Henry James (1843-1916), novelist, 13 De Vere Mansions, London, undated, to Mrs Stevenson, recommending American dentists, 4 pp. (final page pasted down);Elizabeth Gaskell (1810-1865), novelist, to Miss Hall, accepting an invitation, 2 pp.;Josef Ludwig von Armansberg (1787-1853), Bavarian statesman and regent of Greece, 1852, in German;Joseph Lister (1827-1912), pioneer of antiseptic surgery, 1883, accepting an invitation;Robert Louis Stevenson (1850-1894), Skerryvore, 1886, presenting his autograph;William Thompson, 1st Baron Kelvin (1824-1907), mathematician and physicist, Roxburgh Hotel, Edinburgh, 1892, to Miss Fuller, fondly recalling meetings with her relatives (the letter annotated in pencil 'My uncle Frederick Fuller'), 3 pp.;Sir Francis Chantrey (1781-1841), sculptor, 1836, concerning his proposed design for a monument to Colonel Page;William Ellis (1794-1872), missionary in Hawaii, Polynesia and Madagascar, 1839, 3 pp.;Matthew Arnold (1822-1888), poet, 1871, presenting his autograph;Henry Addington, Viscount Sidmouth (1757-1844), prime minister 1801-4, York House, 1825, in the third person, thanking Colonel Page for his pamphlet on the poor laws;Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury (1830-1903), prime minister, signed 'Cranborne', 2 pp.,Lord John Russell (1792-1878), prime minister, 2 pp.;Lady Elizabeth Craven (née Berkeley), margravine of Brandenburg-Ansbach-Bayreuth (1750-1828), travel writer and society hostess, Florence, 28 September 1785, to Mrs Page, an impromptu letter of condolence on the death of her husband, signed 'E Craven', 3 pp.;Robert Moffat (1795-1883), missionary in Africa, 1871, 3 pp.;and others including: John Tyndall, physicist and discoverer of the greenhouse effect), to Mr Jones, on his (Tyndall's) marriage; John Everett Millais (artist); A. H. Sayce (Assyriologist); Dawson Turner (botanist and antiquary); Agnes Weston (Royal Navy philanthropist), 3 letters; Edmund Gosse (man of letters); Constance F. Gordon Cumming (traveller); Lord Carnarvon, politician (2 letters, to Colonel Page); Marquess of Lansdowne, politician; Thomas Spring Rice, 1st Baron Monteagle, chancellor of the exchequer; Cardinal Vaughan; Arthur Penrhyn Stanley, and similar.Documents signed: Queen Victoria (1819-1901), manuscript document appointing George Fuller professor of civil engineering, Queen's College, Belfast, 1873, signed 'Victoria R' at head; Lord Castlereagh, printed passport issued to Colonel Page, 1814, signed by Castlereagh as foreign secretary, docketed 'Seen at the British Embassy, to go to England by order of H.E. The Duke of Wellington'.Clipped signatures: George III; William IV; George Canning; Robert Peel; Cardinal Newman; William Holman Hunt; Sir Samuel W. Baker; E. F. Benson; Napier of Magdala; and similar.Clipped sentiments, fragments of letters, and other items, signed: Charles Dickens (autograph envelope addressed to George Walter Thornbury, biographer of J. M. W. Turner, 1870); John Ruskin; Andrew Lang; Florence Nightingale; Thomas Carlyle; Coventry Patmore; and similar.4to album, decorative cloth, spine defective, endpapers and a few initial leaves loose, related newspaper cuttings and photographs also pasted in, manuscript captions throughoutNote: Provenance: ‘This album was compiled largely from documents left by Colonel Page, by my aunt, Miss Eliza Fuller, born 1822, who resided for many years at 14 Belmont, Bath, where she died on 31st Oct 1904, aged 82’ (manuscript note to front free endpaper). The letter from Viscount Sidmouth allows Colonel Page to be identified as the Frederick Page of Goldwell Park, Speen, Berkshire, who served as a deputy lieutenant for Berkshire and wrote the 1822 work The Principle of the English Poor Laws.

An der GartenpforteHängerolle. Tusche und leichte Farben auf Seide. Vater und Sohn oder Meister und Schüler mit einem Reh, die vor einer Gartenpforte stehen. Bez.: Tang Yin und ein Künstlersiegel (unleserlich). Links drei Sammlersiegel (unleserlich). Obere 10 cm der Bildfläche ergänzt.Es ist in Ostasien üblich bei Hängerollen außen auf dem zusätzlich verstärkten Rücken (baoshou 包首) parallel zum oberen Rollstab (tiantou 天頭) ein Titelschild (tiqian 題籤) aufzukleben. Hierauf werden der Name des Künstlers und des Bildmotivs sowie seltener auch andere Informationen geschrieben. Diese Gepflogenheit hat Ernst Arthur Voretzsch übernommen. Der deutsche Diplomat lebte von 1906 bis 1916 in konsularischer Funktion in Hong Kong, Shanghai und Hankou. In dieser Zeit trug er seine chinesische Sammlung zusammen, zu der auch eine beträchtliche Anzahl von Malereien gehörte. In der Regel klebte Voretzsch seine Etiketten auf das vorhandene unbeschriebene chinesische Titelschild. War dieses beschrieben, dann brachte er seinen Zettel darunter an, in seltenen Fällen überklebte er die chinesische Beschriftung, schnitt das chinesische Titelschild weg, oder brachte sein Titelschild am andern Ende der Rolle an.Die Informationen wurden mit einer Schreibmaschine in der eher selten verwendeten kursiven Schrift geschrieben oder handschriftlich in Kurrentschrift in heute verblasster brauner Tinte. Das Papier wurde dann beschnitten und aufgeklebt. Modifizierte Titel und Künstlernamen sowie Zeitangaben wurden im Laufe der Zeit in Bleistift ergänzt. Die Kurrentschrift fällt recht unterschiedlich aus, mal geneigt, mal gerade, in einigen Fällen wird — zur Hervorhebung — die lateinische Schreibschrift verwendet. Vermutlich handelt es sich aber immer um die Handschrift von Voretzsch. Diese aufgeklebten Zettel sind mit einer Vielzahl von Nummernkennzeichnung versehen. Die wichtigste ist die Kennung „K.“ gefolgt von einer Zahl. Sie bezieht sich auf die Katalognummer im „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Gemälde“ im Kunstindustriemuseum (Kunstindustrimuseet) in Kristiania (heute Oslo) in Norwegen im Jahr 1919. Die Ausstellung zeigte 139 Hängerollen, Querrollen, Albumblätter und Fächerbilder. Andere Nummerierungen auf den Titelschildern sind 1) niedrigstellige Ziffern im Kreis und 2) eine niedrige zweistellige Zahl in blauer Tinte in einem gevierteilten blau-lila umrandeten Klebeetikett, 3) große Ziffern mit dickem rotem Bleistift geschrieben und 4) und auffällige vierstellige Zahlen in Bleistift. 1) und 2) stammen wohl aus der Nachkriegszeit. Auch die Stirnseite der Hängerollenknäufe (zhoutou 軸頭) ist gelegentlich mit einem Etikett mit Nummer beklebt. Die gedruckte Zahl an der Stirnseite eines der Knäufe von Lot 232 und 237 entspricht der Katalognummer des „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Kunst aus der Sammlung Dr. E. A. Voretzsch“ im Museum für Kunst und Gewerbe 1913 in Hamburg. Hier gibt es 235 Katalogeinträge zur Malerei, wobei auch jedes Albumblatt mitgezählt war. Andere Nummern befinden sich in einem runden Etikett mit gedruckter blauer Umrandung wie sie in der Vorkriegszeit üblich waren. Diese Nummern konnten nicht zugeordnet werden.Westliche Sammler und Kunsthändler haben immer wieder Informationen bezüglich der Malerei an ihren Hängerollen angebracht, doch nie in dem Ausmaß, wie es bei den vorliegenden Hängerollen von E. A. Voretzsch der Fall ist. Die Vielzahl der Beschriftungen, die aus unterschiedlicher Zeit stammen, und die sechs unterschiedlichen Nummerierungen zeigen, wie intensiv sich Voretzsch über fünf Jahrzehnte hinweg mit seinen Malereien beschäftigt hat. Nach seiner Pensionierung, als er von 1933 bis 1965 auf Burg Colmberg bei Ansbach lebte, muss er immer wieder neue Listen erstellt haben, auf die sich die anderen Nummern beziehen. Hier kämen eine Aufstellung der Malerei, die in seinem Museum für Asiatische Kunst in der Neuen Residenz in Bamberg gezeigt und gelagert wurde, in Frage oder Listen für die zahlreichen Verkaufsangebote seiner Sammlung nachdem das Museum 1959 aufgelöst wurde.108 x 46 cmProvenienzSammlung Dr. Ernst Arthur Voretzsch (1868–1965), seither in FamilienbesitzAusstellungenAusstellung chinesischer Kunst aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, 5.10.–9.11.1913Ausstellung chinesischer Gemälde, Kunst-Industriemuseum Kristiania, 1919LiteraturPubliziert in: Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, Führer durch eine Ausstellung aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburg 1913, S.43, Nr. 329 und in: Kunst-Industriemuseum Kristiania, Führer durch eine Ausstellung chinesischer Gemälde, [1919], S. 38, Kat.-Nr. 66

Mutter und SohnHängerolle. Tusche und Farben auf Seide. Nähende Mutter mit dem Knaben, der ein kleines ruyi-Zepter in der Hand hält und sich seiner Mutter zuwendet. Bez.: Fang Chunnian und zwei Künstlersiegel (unleserlich). Links unten drei Sammlersiegel, einer auf der Brokatmontierung (unleserlich). Mit Schmucktitel in Kanzleischrift: Song daizhao Fang Chunnian xiansheng buguntu (Bild betitelt Gewand-Nähen von Fang Chunnian aus der Song-Zeit), bez.: Ke Youzhen und zwei Siegel (ungelesen).Es ist in Ostasien üblich bei Hängerollen außen auf dem zusätzlich verstärkten Rücken (baoshou 包首) parallel zum oberen Rollstab (tiantou 天頭) ein Titelschild (tiqian 題籤) aufzukleben. Hierauf werden der Name des Künstlers und des Bildmotivs sowie seltener auch andere Informationen geschrieben. Diese Gepflogenheit hat Ernst Arthur Voretzsch übernommen. Der deutsche Diplomat lebte von 1906 bis 1916 in konsularischer Funktion in Hong Kong, Shanghai und Hankou. In dieser Zeit trug er seine chinesische Sammlung zusammen, zu der auch eine beträchtliche Anzahl von Malereien gehörte. In der Regel klebte Voretzsch seine Etiketten auf das vorhandene unbeschriebene chinesische Titelschild. War dieses beschrieben, dann brachte er seinen Zettel darunter an, in seltenen Fällen überklebte er die chinesische Beschriftung, schnitt das chinesische Titelschild weg, oder brachte sein Titelschild am andern Ende der Rolle an.Die Informationen wurden mit einer Schreibmaschine in der eher selten verwendeten kursiven Schrift geschrieben oder handschriftlich in Kurrentschrift in heute verblasster brauner Tinte. Das Papier wurde dann beschnitten und aufgeklebt. Modifizierte Titel und Künstlernamen sowie Zeitangaben wurden im Laufe der Zeit in Bleistift ergänzt. Die Kurrentschrift fällt recht unterschiedlich aus, mal geneigt, mal gerade, in einigen Fällen wird — zur Hervorhebung — die lateinische Schreibschrift verwendet. Vermutlich handelt es sich aber immer um die Handschrift von Voretzsch. Diese aufgeklebten Zettel sind mit einer Vielzahl von Nummernkennzeichnung versehen. Die wichtigste ist die Kennung „K.“ gefolgt von einer Zahl. Sie bezieht sich auf die Katalognummer im „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Gemälde“ im Kunstindustriemuseum (Kunstindustrimuseet) in Kristiania (heute Oslo) in Norwegen im Jahr 1919. Die Ausstellung zeigte 139 Hängerollen, Querrollen, Albumblätter und Fächerbilder. Andere Nummerierungen auf den Titelschildern sind 1) niedrigstellige Ziffern im Kreis und 2) eine niedrige zweistellige Zahl in blauer Tinte in einem gevierteilten blau-lila umrandeten Klebeetikett, 3) große Ziffern mit dickem rotem Bleistift geschrieben und 4) und auffällige vierstellige Zahlen in Bleistift. 1) und 2) stammen wohl aus der Nachkriegszeit. Auch die Stirnseite der Hängerollenknäufe (zhoutou 軸頭) ist gelegentlich mit einem Etikett mit Nummer beklebt. Die gedruckte Zahl an der Stirnseite eines der Knäufe von Lot 232 und 237 entspricht der Katalognummer des „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Kunst aus der Sammlung Dr. E. A. Voretzsch“ im Museum für Kunst und Gewerbe 1913 in Hamburg. Hier gibt es 235 Katalogeinträge zur Malerei, wobei auch jedes Albumblatt mitgezählt war. Andere Nummern befinden sich in einem runden Etikett mit gedruckter blauer Umrandung wie sie in der Vorkriegszeit üblich waren. Diese Nummern konnten nicht zugeordnet werden.Westliche Sammler und Kunsthändler haben immer wieder Informationen bezüglich der Malerei an ihren Hängerollen angebracht, doch nie in dem Ausmaß, wie es bei den vorliegenden Hängerollen von E. A. Voretzsch der Fall ist. Die Vielzahl der Beschriftungen, die aus unterschiedlicher Zeit stammen, und die sechs unterschiedlichen Nummerierungen zeigen, wie intensiv sich Voretzsch über fünf Jahrzehnte hinweg mit seinen Malereien beschäftigt hat. Nach seiner Pensionierung, als er von 1933 bis 1965 auf Burg Colmberg bei Ansbach lebte, muss er immer wieder neue Listen erstellt haben, auf die sich die anderen Nummern beziehen. Hier kämen eine Aufstellung der Malerei, die in seinem Museum für Asiatische Kunst in der Neuen Residenz in Bamberg gezeigt und gelagert wurde, in Frage oder Listen für die zahlreichen Verkaufsangebote seiner Sammlung nachdem das Museum 1959 aufgelöst wurde.123 x 46,5 cmProvenienzSammlung Dr. Ernst Arthur Voretzsch (1868–1965), seither in FamilienbesitzAusstellungenAusstellung chinesischer Kunst aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, 5.10.–9.11.1913Ausstellung chinesischer Gemälde, Kunst-Industriemuseum Kristiania, 1919LiteraturPubliziert in: Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, Führer durch eine Ausstellung aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburg 1913, S.44, Nr. 345 (hier betitelt „Fang Yüeh: Nähende Mutter") und in: Kunst-Industriemuseum Kristiania, Führer durch eine Ausstellung chinesischer Gemälde, [1919], S. 40, Kat.-Nr. 70 und in: E. A. Voretzsch, Chinese Pictures, Tokyo 1932, Nr. 24

Bambus an FelsenHängerolle. Tusche auf Seide. Datiert Zhizheng er nian (2. Jahres der Ära Zhizheng) und mit den zyklischen Zeichen renwu (1342), bez.: Dingzhi und zwei Siegel: Gu An und Gu Dingzhi. Ergänzungen in der Mitte des Bildfelds.Es ist in Ostasien üblich bei Hängerollen außen auf dem zusätzlich verstärkten Rücken (baoshou 包首) parallel zum oberen Rollstab (tiantou 天頭) ein Titelschild (tiqian 題籤) aufzukleben. Hierauf werden der Name des Künstlers und des Bildmotivs sowie seltener auch andere Informationen geschrieben. Diese Gepflogenheit hat Ernst Arthur Voretzsch übernommen. Der deutsche Diplomat lebte von 1906 bis 1916 in konsularischer Funktion in Hong Kong, Shanghai und Hankou. In dieser Zeit trug er seine chinesische Sammlung zusammen, zu der auch eine beträchtliche Anzahl von Malereien gehörte. In der Regel klebte Voretzsch seine Etiketten auf das vorhandene unbeschriebene chinesische Titelschild. War dieses beschrieben, dann brachte er seinen Zettel darunter an, in seltenen Fällen überklebte er die chinesische Beschriftung, schnitt das chinesische Titelschild weg, oder brachte sein Titelschild am andern Ende der Rolle an.Die Informationen wurden mit einer Schreibmaschine in der eher selten verwendeten kursiven Schrift geschrieben oder handschriftlich in Kurrentschrift in heute verblasster brauner Tinte. Das Papier wurde dann beschnitten und aufgeklebt. Modifizierte Titel und Künstlernamen sowie Zeitangaben wurden im Laufe der Zeit in Bleistift ergänzt. Die Kurrentschrift fällt recht unterschiedlich aus, mal geneigt, mal gerade, in einigen Fällen wird — zur Hervorhebung — die lateinische Schreibschrift verwendet. Vermutlich handelt es sich aber immer um die Handschrift von Voretzsch. Diese aufgeklebten Zettel sind mit einer Vielzahl von Nummernkennzeichnung versehen. Die wichtigste ist die Kennung „K.“ gefolgt von einer Zahl. Sie bezieht sich auf die Katalognummer im „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Gemälde“ im Kunstindustriemuseum (Kunstindustrimuseet) in Kristiania (heute Oslo) in Norwegen im Jahr 1919. Die Ausstellung zeigte 139 Hängerollen, Querrollen, Albumblätter und Fächerbilder. Andere Nummerierungen auf den Titelschildern sind 1) niedrigstellige Ziffern im Kreis und 2) eine niedrige zweistellige Zahl in blauer Tinte in einem gevierteilten blau-lila umrandeten Klebeetikett, 3) große Ziffern mit dickem rotem Bleistift geschrieben und 4) und auffällige vierstellige Zahlen in Bleistift. 1) und 2) stammen wohl aus der Nachkriegszeit. Auch die Stirnseite der Hängerollenknäufe (zhoutou 軸頭) ist gelegentlich mit einem Etikett mit Nummer beklebt. Die gedruckte Zahl an der Stirnseite eines der Knäufe von Lot 232 und 237 entspricht der Katalognummer des „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Kunst aus der Sammlung Dr. E. A. Voretzsch“ im Museum für Kunst und Gewerbe 1913 in Hamburg. Hier gibt es 235 Katalogeinträge zur Malerei, wobei auch jedes Albumblatt mitgezählt war. Andere Nummern befinden sich in einem runden Etikett mit gedruckter blauer Umrandung wie sie in der Vorkriegszeit üblich waren. Diese Nummern konnten nicht zugeordnet werden.Westliche Sammler und Kunsthändler haben immer wieder Informationen bezüglich der Malerei an ihren Hängerollen angebracht, doch nie in dem Ausmaß, wie es bei den vorliegenden Hängerollen von E. A. Voretzsch der Fall ist. Die Vielzahl der Beschriftungen, die aus unterschiedlicher Zeit stammen, und die sechs unterschiedlichen Nummerierungen zeigen, wie intensiv sich Voretzsch über fünf Jahrzehnte hinweg mit seinen Malereien beschäftigt hat. Nach seiner Pensionierung, als er von 1933 bis 1965 auf Burg Colmberg bei Ansbach lebte, muss er immer wieder neue Listen erstellt haben, auf die sich die anderen Nummern beziehen. Hier kämen eine Aufstellung der Malerei, die in seinem Museum für Asiatische Kunst in der Neuen Residenz in Bamberg gezeigt und gelagert wurde, in Frage oder Listen für die zahlreichen Verkaufsangebote seiner Sammlung nachdem das Museum 1959 aufgelöst wurde.136 x 79 cmProvenienzSammlung Dr. Ernst Arthur Voretzsch (1868–1965), seither in FamilienbesitzAusstellungenAusstellung chinesischer Gemälde, Kunst-Industriemuseum Kristiania, 1919LiteraturPubliziert in: Kunst-Industriemuseum Kristiania, Führer durch eine Ausstellung chinesischer Gemälde, [1919], S. 32, Kat.-Nr. 46 und in: E. A. Voretzsch, Chinese Pictures, Tokyo 1932, Nr. 35

Goldfasan in MagnolienbaumHängerolle. Tusche und Farben auf Seide. Prächtiger Fasan in einem weiß blühenden Magnolienbaum stehend und von Kirschblüten und Iris umgeben. Die Kombination der zwei Elstern auf einem Ast und zahlreiche Magnolienblüten drückt eine verheißungsvolle Botschaft aus. Rest.Es ist in Ostasien üblich bei Hängerollen außen auf dem zusätzlich verstärkten Rücken (baoshou 包首) parallel zum oberen Rollstab (tiantou 天頭) ein Titelschild (tiqian 題籤) aufzukleben. Hierauf werden der Name des Künstlers und des Bildmotivs sowie seltener auch andere Informationen geschrieben. Diese Gepflogenheit hat Ernst Arthur Voretzsch übernommen. Der deutsche Diplomat lebte von 1906 bis 1916 in konsularischer Funktion in Hong Kong, Shanghai und Hankou. In dieser Zeit trug er seine chinesische Sammlung zusammen, zu der auch eine beträchtliche Anzahl von Malereien gehörte. In der Regel klebte Voretzsch seine Etiketten auf das vorhandene unbeschriebene chinesische Titelschild. War dieses beschrieben, dann brachte er seinen Zettel darunter an, in seltenen Fällen überklebte er die chinesische Beschriftung, schnitt das chinesische Titelschild weg, oder brachte sein Titelschild am andern Ende der Rolle an.Die Informationen wurden mit einer Schreibmaschine in der eher selten verwendeten kursiven Schrift geschrieben oder handschriftlich in Kurrentschrift in heute verblasster brauner Tinte. Das Papier wurde dann beschnitten und aufgeklebt. Modifizierte Titel und Künstlernamen sowie Zeitangaben wurden im Laufe der Zeit in Bleistift ergänzt. Die Kurrentschrift fällt recht unterschiedlich aus, mal geneigt, mal gerade, in einigen Fällen wird — zur Hervorhebung — die lateinische Schreibschrift verwendet. Vermutlich handelt es sich aber immer um die Handschrift von Voretzsch. Diese aufgeklebten Zettel sind mit einer Vielzahl von Nummernkennzeichnung versehen. Die wichtigste ist die Kennung „K.“ gefolgt von einer Zahl. Sie bezieht sich auf die Katalognummer im „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Gemälde“ im Kunstindustriemuseum (Kunstindustrimuseet) in Kristiania (heute Oslo) in Norwegen im Jahr 1919. Die Ausstellung zeigte 139 Hängerollen, Querrollen, Albumblätter und Fächerbilder. Andere Nummerierungen auf den Titelschildern sind 1) niedrigstellige Ziffern im Kreis und 2) eine niedrige zweistellige Zahl in blauer Tinte in einem gevierteilten blau-lila umrandeten Klebeetikett, 3) große Ziffern mit dickem rotem Bleistift geschrieben und 4) und auffällige vierstellige Zahlen in Bleistift. 1) und 2) stammen wohl aus der Nachkriegszeit. Auch die Stirnseite der Hängerollenknäufe (zhoutou 軸頭) ist gelegentlich mit einem Etikett mit Nummer beklebt. Die gedruckte Zahl an der Stirnseite eines der Knäufe von Lot 232 und 237 entspricht der Katalognummer des „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Kunst aus der Sammlung Dr. E. A. Voretzsch“ im Museum für Kunst und Gewerbe 1913 in Hamburg. Hier gibt es 235 Katalogeinträge zur Malerei, wobei auch jedes Albumblatt mitgezählt war. Andere Nummern befinden sich in einem runden Etikett mit gedruckter blauer Umrandung wie sie in der Vorkriegszeit üblich waren. Diese Nummern konnten nicht zugeordnet werden.Westliche Sammler und Kunsthändler haben immer wieder Informationen bezüglich der Malerei an ihren Hängerollen angebracht, doch nie in dem Ausmaß, wie es bei den vorliegenden Hängerollen von E. A. Voretzsch der Fall ist. Die Vielzahl der Beschriftungen, die aus unterschiedlicher Zeit stammen, und die sechs unterschiedlichen Nummerierungen zeigen, wie intensiv sich Voretzsch über fünf Jahrzehnte hinweg mit seinen Malereien beschäftigt hat. Nach seiner Pensionierung, als er von 1933 bis 1965 auf Burg Colmberg bei Ansbach lebte, muss er immer wieder neue Listen erstellt haben, auf die sich die anderen Nummern beziehen. Hier kämen eine Aufstellung der Malerei, die in seinem Museum für Asiatische Kunst in der Neuen Residenz in Bamberg gezeigt und gelagert wurde, in Frage oder Listen für die zahlreichen Verkaufsangebote seiner Sammlung nachdem das Museum 1959 aufgelöst wurde.159 x 73 cmProvenienzSammlung Dr. Ernst Arthur Voretzsch (1868–1965), seither in FamilienbesitzAusstellungenAusstellung chinesischer Kunst aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, 5.10.–9.11.1913Ausstellung chinesischer Gemälde, Kunst-Industriemuseum Kristiania, 1919LiteraturPubliziert in: Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, Führer durch eine Ausstellung aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburg 1913, S. 41, Nr. 309 und in: Kunst-Industriemuseum Kristiania, Führer durch eine Ausstellung chinesischer Gemälde, [1919], S. 32, Kat.-Nr. 44 und in: E. A. Voretzsch, Chinese Pictures, Tokyo 1932, Nr. 25

KranichHängerolle. Tusche und Farben auf Seide. Ein Kranich, der seine Gefieder glättet, unter einer Kiefer stehend. Bez.: Zhao Zigu.Es ist in Ostasien üblich bei Hängerollen außen auf dem zusätzlich verstärkten Rücken (baoshou 包首) parallel zum oberen Rollstab (tiantou 天頭) ein Titelschild (tiqian 題籤) aufzukleben. Hierauf werden der Name des Künstlers und des Bildmotivs sowie seltener auch andere Informationen geschrieben. Diese Gepflogenheit hat Ernst Arthur Voretzsch übernommen. Der deutsche Diplomat lebte von 1906 bis 1916 in konsularischer Funktion in Hong Kong, Shanghai und Hankou. In dieser Zeit trug er seine chinesische Sammlung zusammen, zu der auch eine beträchtliche Anzahl von Malereien gehörte. In der Regel klebte Voretzsch seine Etiketten auf das vorhandene unbeschriebene chinesische Titelschild. War dieses beschrieben, dann brachte er seinen Zettel darunter an, in seltenen Fällen überklebte er die chinesische Beschriftung, schnitt das chinesische Titelschild weg, oder brachte sein Titelschild am andern Ende der Rolle an.Die Informationen wurden mit einer Schreibmaschine in der eher selten verwendeten kursiven Schrift geschrieben oder handschriftlich in Kurrentschrift in heute verblasster brauner Tinte. Das Papier wurde dann beschnitten und aufgeklebt. Modifizierte Titel und Künstlernamen sowie Zeitangaben wurden im Laufe der Zeit in Bleistift ergänzt. Die Kurrentschrift fällt recht unterschiedlich aus, mal geneigt, mal gerade, in einigen Fällen wird — zur Hervorhebung — die lateinische Schreibschrift verwendet. Vermutlich handelt es sich aber immer um die Handschrift von Voretzsch. Diese aufgeklebten Zettel sind mit einer Vielzahl von Nummernkennzeichnung versehen. Die wichtigste ist die Kennung „K.“ gefolgt von einer Zahl. Sie bezieht sich auf die Katalognummer im „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Gemälde“ im Kunstindustriemuseum (Kunstindustrimuseet) in Kristiania (heute Oslo) in Norwegen im Jahr 1919. Die Ausstellung zeigte 139 Hängerollen, Querrollen, Albumblätter und Fächerbilder. Andere Nummerierungen auf den Titelschildern sind 1) niedrigstellige Ziffern im Kreis und 2) eine niedrige zweistellige Zahl in blauer Tinte in einem gevierteilten blau-lila umrandeten Klebeetikett, 3) große Ziffern mit dickem rotem Bleistift geschrieben und 4) und auffällige vierstellige Zahlen in Bleistift. 1) und 2) stammen wohl aus der Nachkriegszeit. Auch die Stirnseite der Hängerollenknäufe (zhoutou 軸頭) ist gelegentlich mit einem Etikett mit Nummer beklebt. Die gedruckte Zahl an der Stirnseite eines der Knäufe von Lot 232 und 237 entspricht der Katalognummer des „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Kunst aus der Sammlung Dr. E. A. Voretzsch“ im Museum für Kunst und Gewerbe 1913 in Hamburg. Hier gibt es 235 Katalogeinträge zur Malerei, wobei auch jedes Albumblatt mitgezählt war. Andere Nummern befinden sich in einem runden Etikett mit gedruckter blauer Umrandung wie sie in der Vorkriegszeit üblich waren. Diese Nummern konnten nicht zugeordnet werden.Westliche Sammler und Kunsthändler haben immer wieder Informationen bezüglich der Malerei an ihren Hängerollen angebracht, doch nie in dem Ausmaß, wie es bei den vorliegenden Hängerollen von E. A. Voretzsch der Fall ist. Die Vielzahl der Beschriftungen, die aus unterschiedlicher Zeit stammen, und die sechs unterschiedlichen Nummerierungen zeigen, wie intensiv sich Voretzsch über fünf Jahrzehnte hinweg mit seinen Malereien beschäftigt hat. Nach seiner Pensionierung, als er von 1933 bis 1965 auf Burg Colmberg bei Ansbach lebte, muss er immer wieder neue Listen erstellt haben, auf die sich die anderen Nummern beziehen. Hier kämen eine Aufstellung der Malerei, die in seinem Museum für Asiatische Kunst in der Neuen Residenz in Bamberg gezeigt und gelagert wurde, in Frage oder Listen für die zahlreichen Verkaufsangebote seiner Sammlung nachdem das Museum 1959 aufgelöst wurde.114 x 60 cmProvenienzSammlung Dr. Ernst Arthur Voretzsch (1868–1965), seither in FamilienbesitzAusstellungenAusstellung chinesischer Kunst aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, 5.10.–9.11.1913Ausstellung chinesischer Gemälde, Kunst-Industriemuseum Kristiania, 1919LiteraturPubliziert in: Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, Führer durch eine Ausstellung aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburg 1913, S. 39, Nr. 293 (hier betitelt „Der glückbringende Kranich“) und in: Kunst-Industriemuseum Kristiania, Führer durch eine Ausstellung chinesischer Gemälde, [1919], S. 29-30, Kat.-Nr. 39 und in: E. A. Voretzsch, Chinese Pictures, Tokyo 1932, Nr. 27

Stolzer Hahn unter PflaumenblütenzweigenHängerolle. Tusche auf Papier. Bez.: Bada shanren und zwei Siegel: Geshan und Dada shanren. Rechts unten zwei Sammlersiegel (ungelesen) sowie das Siegel von Bada shanren: Heyuan.Es ist in Ostasien üblich bei Hängerollen außen auf dem zusätzlich verstärkten Rücken (baoshou 包首) parallel zum oberen Rollstab (tiantou 天頭) ein Titelschild (tiqian 題籤) aufzukleben. Hierauf werden der Name des Künstlers und des Bildmotivs sowie seltener auch andere Informationen geschrieben. Diese Gepflogenheit hat Ernst Arthur Voretzsch übernommen. Der deutsche Diplomat lebte von 1906 bis 1916 in konsularischer Funktion in Hong Kong, Shanghai und Hankou. In dieser Zeit trug er seine chinesische Sammlung zusammen, zu der auch eine beträchtliche Anzahl von Malereien gehörte. In der Regel klebte Voretzsch seine Etiketten auf das vorhandene unbeschriebene chinesische Titelschild. War dieses beschrieben, dann brachte er seinen Zettel darunter an, in seltenen Fällen überklebte er die chinesische Beschriftung, schnitt das chinesische Titelschild weg, oder brachte sein Titelschild am andern Ende der Rolle an.Die Informationen wurden mit einer Schreibmaschine in der eher selten verwendeten kursiven Schrift geschrieben oder handschriftlich in Kurrentschrift in heute verblasster brauner Tinte. Das Papier wurde dann beschnitten und aufgeklebt. Modifizierte Titel und Künstlernamen sowie Zeitangaben wurden im Laufe der Zeit in Bleistift ergänzt. Die Kurrentschrift fällt recht unterschiedlich aus, mal geneigt, mal gerade, in einigen Fällen wird — zur Hervorhebung — die lateinische Schreibschrift verwendet. Vermutlich handelt es sich aber immer um die Handschrift von Voretzsch. Diese aufgeklebten Zettel sind mit einer Vielzahl von Nummernkennzeichnung versehen. Die wichtigste ist die Kennung „K.“ gefolgt von einer Zahl. Sie bezieht sich auf die Katalognummer im „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Gemälde“ im Kunstindustriemuseum (Kunstindustrimuseet) in Kristiania (heute Oslo) in Norwegen im Jahr 1919. Die Ausstellung zeigte 139 Hängerollen, Querrollen, Albumblätter und Fächerbilder. Andere Nummerierungen auf den Titelschildern sind 1) niedrigstellige Ziffern im Kreis und 2) eine niedrige zweistellige Zahl in blauer Tinte in einem gevierteilten blau-lila umrandeten Klebeetikett, 3) große Ziffern mit dickem rotem Bleistift geschrieben und 4) und auffällige vierstellige Zahlen in Bleistift. 1) und 2) stammen wohl aus der Nachkriegszeit. Auch die Stirnseite der Hängerollenknäufe (zhoutou 軸頭) ist gelegentlich mit einem Etikett mit Nummer beklebt. Die gedruckte Zahl an der Stirnseite eines der Knäufe von Lot 232 und 237 entspricht der Katalognummer des „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Kunst aus der Sammlung Dr. E. A. Voretzsch“ im Museum für Kunst und Gewerbe 1913 in Hamburg. Hier gibt es 235 Katalogeinträge zur Malerei, wobei auch jedes Albumblatt mitgezählt war. Andere Nummern befinden sich in einem runden Etikett mit gedruckter blauer Umrandung wie sie in der Vorkriegszeit üblich waren. Diese Nummern konnten nicht zugeordnet werden.Westliche Sammler und Kunsthändler haben immer wieder Informationen bezüglich der Malerei an ihren Hängerollen angebracht, doch nie in dem Ausmaß, wie es bei den vorliegenden Hängerollen von E. A. Voretzsch der Fall ist. Die Vielzahl der Beschriftungen, die aus unterschiedlicher Zeit stammen, und die sechs unterschiedlichen Nummerierungen zeigen, wie intensiv sich Voretzsch über fünf Jahrzehnte hinweg mit seinen Malereien beschäftigt hat. Nach seiner Pensionierung, als er von 1933 bis 1965 auf Burg Colmberg bei Ansbach lebte, muss er immer wieder neue Listen erstellt haben, auf die sich die anderen Nummern beziehen. Hier kämen eine Aufstellung der Malerei, die in seinem Museum für Asiatische Kunst in der Neuen Residenz in Bamberg gezeigt und gelagert wurde, in Frage oder Listen für die zahlreichen Verkaufsangebote seiner Sammlung nachdem das Museum 1959 aufgelöst wurde.125,5 x 51,5 cmProvenienzSammlung Dr. Ernst Arthur Voretzsch (1868–1965), seither in FamilienbesitzAusstellungenAusstellung chinesischer Kunst aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, 5.10.–9.11.1913Ausstellung chinesischer Gemälde, Kunst-Industriemuseum Kristiania, 1919LiteraturPubliziert in: Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, Führer durch eine Ausstellung aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburg 1913, S. 45, Nr. 352, abgebildet in: Kunst-Industriemuseum Kristiania, Führer durch eine Ausstellung chinesischer Gemälde, [1919], S. 42, Kat.-Nr. 74, Abb. 20 und in: E. A. Voretzsch, Chinese Pictures, Tokyo 1932, Nr. 49

Frühling in den BergenHängerolle. Tusche und Farben auf Papier. Zyklisch datiert dingyou (575), bez.: Wu Daozi und Siegel: Daozi.Es ist in Ostasien üblich bei Hängerollen außen auf dem zusätzlich verstärkten Rücken (baoshou 包首) parallel zum oberen Rollstab (tiantou 天頭) ein Titelschild (tiqian 題籤) aufzukleben. Hierauf werden der Name des Künstlers und des Bildmotivs sowie seltener auch andere Informationen geschrieben. Diese Gepflogenheit hat Ernst Arthur Voretzsch übernommen. Der deutsche Diplomat lebte von 1906 bis 1916 in konsularischer Funktion in Hong Kong, Shanghai und Hankou. In dieser Zeit trug er seine chinesische Sammlung zusammen, zu der auch eine beträchtliche Anzahl von Malereien gehörte. In der Regel klebte Voretzsch seine Etiketten auf das vorhandene unbeschriebene chinesische Titelschild. War dieses beschrieben, dann brachte er seinen Zettel darunter an, in seltenen Fällen überklebte er die chinesische Beschriftung, schnitt das chinesische Titelschild weg, oder brachte sein Titelschild am andern Ende der Rolle an.Die Informationen wurden mit einer Schreibmaschine in der eher selten verwendeten kursiven Schrift geschrieben oder handschriftlich in Kurrentschrift in heute verblasster brauner Tinte. Das Papier wurde dann beschnitten und aufgeklebt. Modifizierte Titel und Künstlernamen sowie Zeitangaben wurden im Laufe der Zeit in Bleistift ergänzt. Die Kurrentschrift fällt recht unterschiedlich aus, mal geneigt, mal gerade, in einigen Fällen wird — zur Hervorhebung — die lateinische Schreibschrift verwendet. Vermutlich handelt es sich aber immer um die Handschrift von Voretzsch. Diese aufgeklebten Zettel sind mit einer Vielzahl von Nummernkennzeichnung versehen. Die wichtigste ist die Kennung „K.“ gefolgt von einer Zahl. Sie bezieht sich auf die Katalognummer im „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Gemälde“ im Kunstindustriemuseum (Kunstindustrimuseet) in Kristiania (heute Oslo) in Norwegen im Jahr 1919. Die Ausstellung zeigte 139 Hängerollen, Querrollen, Albumblätter und Fächerbilder. Andere Nummerierungen auf den Titelschildern sind 1) niedrigstellige Ziffern im Kreis und 2) eine niedrige zweistellige Zahl in blauer Tinte in einem gevierteilten blau-lila umrandeten Klebeetikett, 3) große Ziffern mit dickem rotem Bleistift geschrieben und 4) und auffällige vierstellige Zahlen in Bleistift. 1) und 2) stammen wohl aus der Nachkriegszeit. Auch die Stirnseite der Hängerollenknäufe (zhoutou 軸頭) ist gelegentlich mit einem Etikett mit Nummer beklebt. Die gedruckte Zahl an der Stirnseite eines der Knäufe von Lot 232 und 237 entspricht der Katalognummer des „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Kunst aus der Sammlung Dr. E. A. Voretzsch“ im Museum für Kunst und Gewerbe 1913 in Hamburg. Hier gibt es 235 Katalogeinträge zur Malerei, wobei auch jedes Albumblatt mitgezählt war. Andere Nummern befinden sich in einem runden Etikett mit gedruckter blauer Umrandung wie sie in der Vorkriegszeit üblich waren. Diese Nummern konnten nicht zugeordnet werden.Westliche Sammler und Kunsthändler haben immer wieder Informationen bezüglich der Malerei an ihren Hängerollen angebracht, doch nie in dem Ausmaß, wie es bei den vorliegenden Hängerollen von E. A. Voretzsch der Fall ist. Die Vielzahl der Beschriftungen, die aus unterschiedlicher Zeit stammen, und die sechs unterschiedlichen Nummerierungen zeigen, wie intensiv sich Voretzsch über fünf Jahrzehnte hinweg mit seinen Malereien beschäftigt hat. Nach seiner Pensionierung, als er von 1933 bis 1965 auf Burg Colmberg bei Ansbach lebte, muss er immer wieder neue Listen erstellt haben, auf die sich die anderen Nummern beziehen. Hier kämen eine Aufstellung der Malerei, die in seinem Museum für Asiatische Kunst in der Neuen Residenz in Bamberg gezeigt und gelagert wurde, in Frage oder Listen für die zahlreichen Verkaufsangebote seiner Sammlung nachdem das Museum 1959 aufgelöst wurde.109 x 37,5 cmProvenienzSammlung Dr. Ernst Arthur Voretzsch (1868–1965), seither in FamilienbesitzAusstellungenAusstellung chinesischer Kunst aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, 5.10.–9.11.1913Ausstellung chinesischer Gemälde, Kunst-Industriemuseum Kristiania, 1919LiteraturPubliziert in: Hamburgisches Museum für Kunst und Gewerbe, Führer durch eine Ausstellung aus der Sammlung von Dr. E. A. Voretzsch, Hamburg 1913, S. 30, Nr. 236 und abgebildet in: Kunst-Industriemuseum Kristiania, Führer durch eine Ausstellung chinesischer Gemälde, [1919], S. 13, Kat.-Nr. 1, Abb. 1

BambusHängerolle. Tusche auf Papier. Datiert shiyue (10. Monat) und drei Siegel (ungelesen). Rest.Es ist in Ostasien üblich bei Hängerollen außen auf dem zusätzlich verstärkten Rücken (baoshou 包首) parallel zum oberen Rollstab (tiantou 天頭) ein Titelschild (tiqian 題籤) aufzukleben. Hierauf werden der Name des Künstlers und des Bildmotivs sowie seltener auch andere Informationen geschrieben. Diese Gepflogenheit hat Ernst Arthur Voretzsch übernommen. Der deutsche Diplomat lebte von 1906 bis 1916 in konsularischer Funktion in Hong Kong, Shanghai und Hankou. In dieser Zeit trug er seine chinesische Sammlung zusammen, zu der auch eine beträchtliche Anzahl von Malereien gehörte. In der Regel klebte Voretzsch seine Etiketten auf das vorhandene unbeschriebene chinesische Titelschild. War dieses beschrieben, dann brachte er seinen Zettel darunter an, in seltenen Fällen überklebte er die chinesische Beschriftung, schnitt das chinesische Titelschild weg, oder brachte sein Titelschild am andern Ende der Rolle an.Die Informationen wurden mit einer Schreibmaschine in der eher selten verwendeten kursiven Schrift geschrieben oder handschriftlich in Kurrentschrift in heute verblasster brauner Tinte. Das Papier wurde dann beschnitten und aufgeklebt. Modifizierte Titel und Künstlernamen sowie Zeitangaben wurden im Laufe der Zeit in Bleistift ergänzt. Die Kurrentschrift fällt recht unterschiedlich aus, mal geneigt, mal gerade, in einigen Fällen wird — zur Hervorhebung — die lateinische Schreibschrift verwendet. Vermutlich handelt es sich aber immer um die Handschrift von Voretzsch. Diese aufgeklebten Zettel sind mit einer Vielzahl von Nummernkennzeichnung versehen. Die wichtigste ist die Kennung „K.“ gefolgt von einer Zahl. Sie bezieht sich auf die Katalognummer im „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Gemälde“ im Kunstindustriemuseum (Kunstindustrimuseet) in Kristiania (heute Oslo) in Norwegen im Jahr 1919. Die Ausstellung zeigte 139 Hängerollen, Querrollen, Albumblätter und Fächerbilder. Andere Nummerierungen auf den Titelschildern sind 1) niedrigstellige Ziffern im Kreis und 2) eine niedrige zweistellige Zahl in blauer Tinte in einem gevierteilten blau-lila umrandeten Klebeetikett, 3) große Ziffern mit dickem rotem Bleistift geschrieben und 4) und auffällige vierstellige Zahlen in Bleistift. 1) und 2) stammen wohl aus der Nachkriegszeit. Auch die Stirnseite der Hängerollenknäufe (zhoutou 軸頭) ist gelegentlich mit einem Etikett mit Nummer beklebt. Die gedruckte Zahl an der Stirnseite eines der Knäufe von Lot 232 und 237 entspricht der Katalognummer des „Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Kunst aus der Sammlung Dr. E. A. Voretzsch“ im Museum für Kunst und Gewerbe 1913 in Hamburg. Hier gibt es 235 Katalogeinträge zur Malerei, wobei auch jedes Albumblatt mitgezählt war. Andere Nummern befinden sich in einem runden Etikett mit gedruckter blauer Umrandung wie sie in der Vorkriegszeit üblich waren. Diese Nummern konnten nicht zugeordnet werden.Westliche Sammler und Kunsthändler haben immer wieder Informationen bezüglich der Malerei an ihren Hängerollen angebracht, doch nie in dem Ausmaß, wie es bei den vorliegenden Hängerollen von E. A. Voretzsch der Fall ist. Die Vielzahl der Beschriftungen, die aus unterschiedlicher Zeit stammen, und die sechs unterschiedlichen Nummerierungen zeigen, wie intensiv sich Voretzsch über fünf Jahrzehnte hinweg mit seinen Malereien beschäftigt hat. Nach seiner Pensionierung, als er von 1933 bis 1965 auf Burg Colmberg bei Ansbach lebte, muss er immer wieder neue Listen erstellt haben, auf die sich die anderen Nummern beziehen. Hier kämen eine Aufstellung der Malerei, die in seinem Museum für Asiatische Kunst in der Neuen Residenz in Bamberg gezeigt und gelagert wurde, in Frage oder Listen für die zahlreichen Verkaufsangebote seiner Sammlung nachdem das Museum 1959 aufgelöst wurde.113,5 x 50 cmProvenienzSammlung Dr. Ernst Arthur Voretzsch (1868–1965), seither in FamilienbesitzAusstellungenAusstellung chinesischer Gemälde, Kunst-Industriemuseum Kristiania, 1919LiteraturPubliziert in: Kunst-Industriemuseum Kristiania, Führer durch eine Ausstellung chinesischer Gemälde, [1919], S. 38, Kat.-Nr. 65

An important collection of correspondence to Prince Frederick, Duke of York and Albany (1763-1827) from various notable figures, including two ALS from Earl Grey [former Prime Minister] regarding the death and funeral of William III, 22 June 1837 & 5 July 1837, on black-edged mourning stationery; three ALS from The Marquess Cornwallis, Dublin Castle, November 1798 to January 1799 [while serving as Lord Lieutenant of Ireland], giving thanks to the Duke of York for allowing him to make use of his private secretary Sir Herbert Taylor; one ALS from Sir Ralph Abercromby, Fort Royal, 23 July 1797, informing the Duke of York that he must order Lieutenant Colonel O'Meara to return to England 'to save a valuable Life', and giving a good account of his conduct, 'particularly at Saint Lucia'; one ALS from Viscount Castlereagh, 22 January 1809, regarding the death of Sir John Moore; one ALS from The Marquess Wellesley, Apsley House, 26 October 1811 [while serving as foreign secretary], thanking the Duke of York for his 'gracious favour towards Colonel Ross'; one ALS from William Huskisson, Parliament Street, 27 November 1797, informing the Duke of York of the death of Frederick William II of Prussia; one ALS from Elizabeth Craven, Margravine of Brandenburg-Ansbach, 3 March 1801, appealing to the mercy and influence of the Duke of York regarding a young man called Charles Gough in the 24th Regiment of Light Dragoons who has been 'seduced by the Rebels' in Ireland, pleading, 'I know the heinousness of his crime - but as a poet I have said, that Man to be reclaimd must be forgiven', and ten letters to the Duke of York from Baron Hardenberg; Count Munster; General Budé; Prince of Orange; Duke of Berry; Duke of Orleans; Lt. Gen. Calvert; Duchess of Rutland, and Sir Herbert Taylor. Collection housed in archival wallets (20)Provenance: By descent of Lieutenant-General Sir Herbert Taylor GCB GCH (1775-1839), the first Private Secretary to the Sovereign of the United Kingdom, serving King George III, Queen Charlotte, King George IV, King William IV, Prince Fredrick, Duke of York and Albany, and additionally serving as aide-de-camp to Queen Victoria

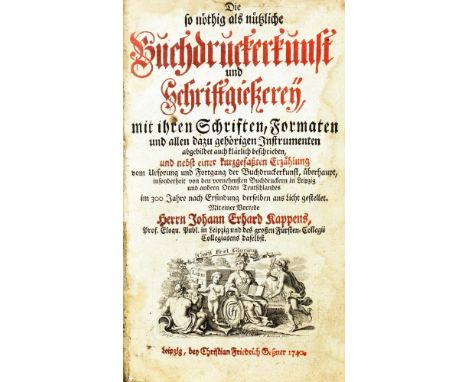

Buchwesen - (Christian Friedrich Gessner). Die so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgießerey, mit ihren Schriften, Formaten und allen dazugehörigen Instrumenten [...] nebst einer kurzgefaßten Erzählung vom Ursprung und Fortgang der Buchdruckerkunst, überhaupt, inbesonderheit von den vornehmsten Buchdruckern in Leipzig und andern Orten Teutschlands. [...] Mit einer Vorrede Herrn Johann Erhard Kappens. [Vier Teile]. Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1740-1743. Mit zwei doppelblattgroßen Titelkupfern, zwei Kopfvignetten und 125 teils gefalteten Kupfertafeln, zwei Falttafeln und zahlreichen Textholzschnitten. Vier Halblederbände um 1900.Erste Ausgabe dieses grundlegenden Werkes zu Technik und Geschichte des Buchdrucks. - Inhalt: Band 1: Druckerbiographien der Inkunabelzeit, Leipziger Buchdrucker, Bogennormen, Alphabete, Wörterbuch. - Band 2: Drucke im In- und Ausland, Schriften, Abkürzungen, Wörterbuch, Reichsabschiede. - Band 3: ausführliche Bibliographie zum Gutenberg-Jahr 1740, Rückblick auf 1640, Erörterung »Ob ein Däne die Buchdruckerkunst erfunden?«, Fortsetzung Buchdruckernachrichten, Kupferdruck. - Band 4: Fortsetzung Buchdruckernachrichten mit zahlreichen Druckermarken als Textholzschnitte, Register, Luthers »Aussprüche von der Buchdruckerey«. - Laut »Deutsche Biographie« war der hier als Verleger firmierende Christian Friedrich Gessner (1701-1756) Schriftsteller, Verleger und Buchdrucker. - Dazu: Christoph Ernst Prediger. Der [...] accurate Buchbinder und Futteralmacher. [Erster bis] Vierdter und lezter Theil. Ansbach [1741-1753]. Mit vielen Kupfern. Halblederbände der Zeit. Laut Untertitel lehrt das Buch, »wie nicht nur ein Buch auf das netteste zu verfertigen, sondern auch wie solches seine gebührende Dauer hält, absonderlich wie es in den Stand zu bringen, daß die so schädlichen Würme solches unangetastet laßen, und wo sie auch wirklich in Bibliothecken allschon eingenistet haben, zu verweisen sind« sowie »wie alle Farben auf Leder und Pergament anzusetzen« u. v. m. Das beigegebene Werk nicht eingehend kollationiert, da offenbar nicht ganz vollständig. - Kein Rückgaberecht.17,8 : 11,5 cm. Band 1: [28], 140, 3-262, [10] Seiten, 2 Blätter und 4 Doppelblätter (Schriftproben) zwischengebunden, doppelblattgroßes Titelkupfer und 44 Kupfer. - Band 2: [16], 224, [142] Seiten, 2 Blätter zwischengebunden, Kopfvignette (Leipzig) und 35 Kupfer. - Band 3: [12], 503, [1] Seiten, 2 Falttafeln, 35 Kupfer. - Band 4: [16], 240, [88], [81-]144 Seiten, 11 Kupfer. - Bigmore/Wyman, die nach dem Exemplar der British Library abweichend kollationierten, betonen, dass sowohl die Anzahl der Kupfer als auch der Textumfang bei Vergleichsexemplaren variieren. - Einbände mit Schabstellen. - Teils leichter Wasserrand. - Die Falttafeln in Band 3 aufgezogen. - Fehlend in I : 2 Blätter (1/2 und 131/132), in II 2 Blätter (pag. 55-58).Bigmore/Wyman I, 265

Barocke Fayence-Terrinewohl Nürnberg oder Ansbach, Mitte 18. Jh., ungemarkt, hellgrauer Scherben, kleisterblau glasiert und mit kobaltblauer Scharffeuerfarbe fein bemalt, reich verziert mit Blüten und Ornamentbändern, Vasen und weiterem Zierrat, gedreht gerippte Henkel, der Deckel mit durchgestochenen Lüftungslöchern und hutartigem Knauf, haar-, glasur- und brandrissig, Chips an den Kanten und teils ausgebesserte Glasurabplatzer, H 26 cm.

A group of Italian and other Continental porcelain teawares, most 2nd half 18th century, including a Nove di Bassano saucer with floral panelled design, a Doccia two-handled cup and stand applied with figures and flower swags, a small saucer with a flower and ribbon design, a flower-painted teabowl and saucer, another teabowl and saucer with an orange and brown border, a coffee can and saucer with black monochrome landscape panels, together with a Frankenthal saucer painted with a bird, an Ansbach coffee can with birds, a barrel-shaped jug painted with flowers, and an English saucer, some faults, 13cm max. (13)

A group of Continental porcelain teawares, 2nd half 18th century, including a Hague-decorated cup and saucer painted with well-dressed ladies, a Zurich cup and saucer painted with men outside a tavern, two Amstel saucers painted with figures in landscapes, a Niderviller saucer with a riverside landscape, a similarly decorated Ansbach saucer, and a Meissen-style saucer, minor faults, 13.5cm max. (9)

Two Italian porcelain teabowls, c.1770-90, one Nove and finely painted with animated Chinese figures, the other possibly Vinovo and painted with a seated Chinese figure and an attendant, a Naples coffee cup painted with flowers, a Copenhagen tea cup with a puce monochrome landscape, an Ansbach cup with panels of children, a Höchst cup painted with flowers, and an English teabowl, minor faults. (7)

A group of Continental porcelain teawares, 18th and early 19th centuries, including a pair of Vinovo small teabowls and saucers, two Berlin flared coffee cups and a saucer, a Furstenberg teacup and two saucers, an Ansbach cup and saucer and another cup all decorated in The Hague, and a Nymphenburg saucer, all painted with arrangements of European flowers, various marks, 13.5cm max. (14)

Rokoko-SesselSitzhöhe: 43 cm. Lehnenhöhe: 93 cm.Ansbach, 18. Jahrhundert.Stark geschwungene Beine mit leicht trapezförmiger Sitzfläche und bewegter teilvergoldeter creme-weiß gefasster und mit Kornblumen staffierter Zarge. Die gleiche Dekoration zieht sich über die volutösen, offen gearbeiteten Handhaben und Rückenlehne mit plastisch hervorgehobener Muschelung. Minimal besch. (1351687) (13))

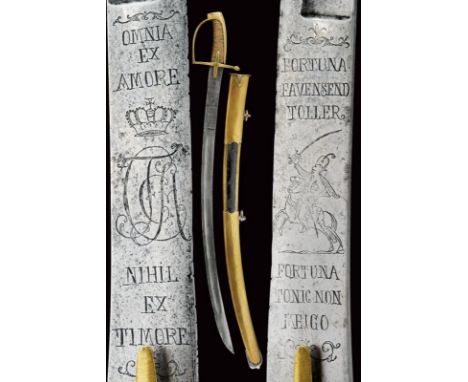

dating: Second half of the 18th Century provenance: Principality of Ansbach and Bayreuth, Wide, curved, single-and-false-edged blade (with dents due to fighting), with fuller at the center. The first part flat and engraved with the royal monogram 'CFCA' for 'Christian Friedrich Carl Alexander' (1757 - 1791) between the inscription 'OMNIA EX AMORE' and 'NIHIL EX TIMORE' on the right side, and on the other side a hussar on horseback between the inscription 'FORTUNA FAVENSEND TOLLER' and 'FORTUNA TONIC NON MEIGO'. One-quillon, brass hilt with sheath-guard wings, long cap and wooden grip covered with brass and copper wire binding. Wooden scabbard with wide, smooth, brass mounts, the opening lined with leather (small missing parts and signs of time). Iron drag and suspension rings, one ring with iron base and one with brass base. The hussar corps of the Principality of Ansbach and Bayreuth was very small and therefore only very few examples of this sabre exist. In 1792, the Principality was ceded to Prussia.The sabre is published in the magazine to Diana Armi no. 12 December 2006 'Classica' edited by Cesare Calamandrei, and accurately described and illustrated, pages 24-27 with text by Tiziano Torelli. A copy of the magazine comes with the sabre. length 98 cm.

A GERMAN PORCELAIN SHAPED RECTANGULAR SECTION TEA CANISTER, PROBABLY ANSBACH THIRD QUARTER 18TH CENTURY Painted with birds, blue waved mark, 6.5cm high; AND A BILSTON ENAMEL BOX AND HINGED COVER, printed and painted with a couple in a landscape, 3cm x 5cm x 4cm approx.Provenance: Each with W.W. Warner Antiques, Kent. Condition Report: Tea canister lacks cover, fine wear and enamel cracks to the box.Condition Report Disclaimer

Two Ansbach porcelain figures from the Nations du Levant series, c.1767, the Wallachian Princess wearing a fur-lined flowered yellow robe and a fur-lined hat, the man wearing a gilt-edged yellow cloak over diaper-chequered robes tied with a sash, holding a sceptre, both standing on mound bases, the man 12.6cm high (2)Provenance: The Robert G. Vater Collection of European Ceramics. Note: These figures are from a series which was modelled after Christoph Weigel's engraved illustrations for "Wahreste und neueste Abbildung des Türckischen Hofes, etc.", published in Nuremberg in 1723. The 1723 German publication was a variant of a French publication "Recueil de cent estampes, représentants differentes Nations du Levant" which had been published 9 years earlier, and which had been commissioned by Comte Charles de Ferriol, the French Ambassador to the Turkish court from 1699 to 1710. See Adolf Bayer, Ansbacher Fayence und Porzellan, Ansbach, 1963, p. 160 for an illustration of some of the figures in the series, including the Wallachian Princess, which is also listed on p. 166, no. 240.Photographs: © Christie's ImagesCondition Report: Overall in good condition for age and type. The man: Very minor restoration to fingertips of his left hand. Restoration to his right hand and to short section of object in his right hand. Very minor wear to gilding of his costume.The lady: Some very minor wear to the enamels of the fur around her hat. Some slight wear to gilding on scrolls on base and to the edges of her costume.

An Ansbach fayence armorial octagonal rectangular tray, c.1730-40, the centre with two coats of arms surrounded by flowering shrubs, some with birds in the branches, the seeded green-ground border reserved with mons and panels of flowering branches after Japanese Kakiemon originals, 55.2cm wideProvenance: The Robert G. Vater Collection of European Ceramics.Note: For other Ansbach pieces with related borders derived from Chinese originals, see Adolf Bayer, Die Ansbacher Fayence-Fabrik von Dr. Adolf Bayer, Ansbach, 1928, pp. 107-110.Condition Report: A large roughly crescent shaped section of the rim has been broken and re-stuck between 2 o'clock and 11 o'clock, with associated overpainting to the enamels and white ground. There is a further area of restoration running form the rim at 4 o'clock (from the corner) across the centre, terminating below the armorial, probably disguising a crack. There is a 10 cm. long hairline crack to the rim at 12 o'clock and another shorter hairline crack to the rim at 3 o'clock, terminating at the edge of the well. Overall there is some surface wear, scratching and slight wear to the enamels.

Solms-Rödelheim, Friedrich Graf zu,: kaiserl. Kämmerer, Kriegsrat u. Obrist, Mitvormund der minderjähr. Markgrafen Friedrich u. Albrecht von Ansbach (1574-1649). Brief mit eh. Unterschrift u. 2 Gegenzeichnungen, dat. Onolzbach (Ansbach), 13. März 1632. 4° 2 Bl., 3 S. beschrieb. Mit d. Adresse. Mehrf. Gefalt. An den Verwalter Achatius Kober und den Gegenschreiber Johann Wolff Hiller in Wülzburg und den Richter Georg Philipp Liebhardt in Wettelsheim in Angelegenheit der von der Gemeinde Wettelsheim zu leistenden Abgaben: "Nun ist Unß dern Vierfaches Zumutten und suchen so frembd und Ungereumbt nicht vorkommen, Wir haben mit noch großem Verdruß anhören und vernehmen müssen, daß Ihr dieselbe durch Euren im Post Scripto gethanen Vorschlag, Ihrem Unzimblichem begern, gleichsam gesterckt und Sie gar von aller schuldigen gebuer gegen Ihrer Herrschafft Zu eximirn und genzlich Zubefreyen vermeindt...". Die Gemeinde Wettelsheim wollte ihre Schulden mit 4 Pferden bezahlen. - Vorgehängt zeitgenöss. Kopie des Briefs (Befehls) derselben an Bürgermeister und Rat der Stadt Gunzenhausen vom 5. April 1631 wegen Überlieferung der Namen aller auf ihrem Gebiet lebenden Personen, die "bishero der Landtsteuer und Contribution eximirt und befreyt gewesen, auch Heigerlichen gelt oder Gütern haben, doch nicht angelegt oder versteuert worden..." - Das hintere Bl. des ersten Briefs lose, mit Einriß u. einigen Löchern. eines D

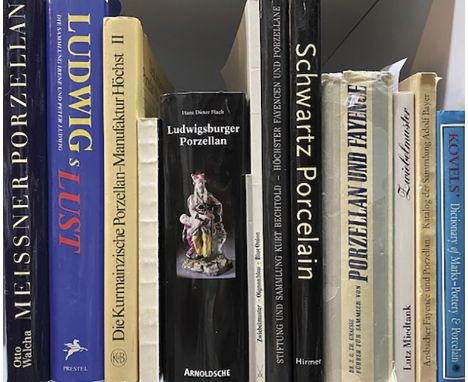

13 Fachbuecher: Porzellan und Fayencen u.a. Meissen, Hoechst, Ludwigsburg, Ansbach Darunter: J.G.Th. Graesse, Porzellan und Fayencen, Braunschweig - H. Reber, die Kurmainzische Porzellan-Manufaktur Hoechst, Fayencen, Muenchen 1986 - H.D. Flach, Ludwigsburger Porzellan, Stuttgart, 1997 - O. Walcha, Meissener Porzellan, Dresden 1973.

Schreibzeug und Birnkrug Ansbach, 18. Jh. Auf manganjaspiertem Fond in Blautoenen gemalte Dekore: Kartuschen mit Architekturlandschaft bzw. Wanderer umgeben von Blueten. Schreibzeug am Boden mit Malermarke ''P'' in Blau. Birnkrug zinnmontiert. H. 9,5 bzw. 17,5 cm Battenberg-Katalog ''Fayencen'', Abb. 123.

EnghalskrugNürnberg oder Ansbach, 18. Jh. Fayence. Zinndeckel und -montierung. Schräg gerippte Leibung auf eingezogenem Rundfuß, schlanker, gerippter Hals mit abgesetzter Mündung, in zwei Spiralspitzen endender Zopfhenkel mit Mittelrippe. Blauer Vögelesdekor auf kleisterblauem Grund. Rest., min. best. H. 30 cm. Provenienz: Nachlass Johannes B. Ortner. - Versteigerung zugunsten der gemeinnützigen Johannes B. Ortner-Stiftung an der Technischen Universität München.

Spazierstock, Deutschland, 1912Silber, Nussbaum. Rundhaken mit Silberabschluss (gestempelt 800, Halbmond und Krone), vier Bänder mit Ähren, Monogramm "H K" sowie Gravurspruch: "And. v. Ges. V. Männerverein Ansbach 12". Nussholzschaft, Metallzwinge. Gesamtlänge: 91 cm Cane, Germany Silber, wal nut wood. Round hook with silver finish (stamped, halfmoon and crown), monogrammed, engraved. Wal nut shaft, metal ferrule.

-

401 item(s)/page