UNBEKANNTER FOTOGRAF Detailansicht Villa Skywa-Primavesi, Wien 13Silbergelatineabzug/Karton, 51,5 x 38 cmverso beschriftet Villa Skywa, Wien Hietzing und gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF HOFFMANNProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 100 - 300STARTPREIS € °€ 100Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Im Zusammenhang mit der Internationalen Kunstausstellung 1911 in Rom, für die Hoffmann den österreichischen Pavillon gebaut hatte, lernte Hoffmann durch Vermittlung des Bildhauers Anton Hanak die Industriellen- und Bankiersfamilie Primavesi kennen. Für Otto und Eugenia Primavesi, eng befreundet mit Gustav Klimt, richtete Hoffmann einige Zimmer in deren Olmützer Stadthaus ein und erbaute eine Villa im mährischen Winkelsdorf (Kouty nad Desnou) sowie ein Bankhaus in Olmütz. Im Auftrag von Ottos Cousin Robert Primavesi adaptierte Hoffmann zunächst ein älteres Landhaus für Primavesis Lebensgefährtin Josefine Skywa. Anschließend entstand 1913 bis 1915 die Villa Skywa-Primavesi in Wien-Hietzing, Gloriettegasse. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

We found 337 price guide item(s) matching your search

There are 337 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

337 item(s)/page

UNBEKANNTER FOTOGRAF Fassadendetail Haus Sigmund Berl, FreudenthalSilbergelatineabzug/Karton, 60,7 x 44,7 cmverso beschriftet Wohnhaus S. Berl, Freudenthal CSR und gestempelt ATELIER JOSEF HOFFMANNProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 100 - 300STARTPREIS € °€ 100Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Im Zusammenhang mit der Internationalen Kunstausstellung 1911 in Rom, für die Hoffmann den österreichischen Pavillon gebaut hatte, lernte Hoffmann durch Vermittlung des Bildhauers Anton Hanak die Industriellen- und Bankiersfamilie Primavesi kennen. Für Otto und Eugenia Primavesi, eng befreundet mit Gustav Klimt, richtete Hoffmann einige Zimmer in deren Olmützer Stadthaus ein und erbaute eine Villa im mährischen Winkelsdorf (Kouty nad Desnou) sowie ein Bankhaus in Olmütz. Im Auftrag von Ottos Cousin Robert Primavesi adaptierte Hoffmann zunächst ein älteres Landhaus für Primavesis Lebensgefährtin Josefine Skywa. Anschließend entstand 1913 bis 1915 die Villa Skywa-Primavesi in Wien-Hietzing. 1919 bis 1922 baute Hoffmann für Sigmund Berl ein repräsentatives Haus im mährischen Freudenthal (Bruntál), für das Hoffmann und die Wiener Werkstätte (WW) auch Einrichtungsgegenstände, wie Luster, schufen. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte, nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf TeekanneBleistift und Aquarell/Papier, 21,1 x 17,8 cmverso Stempel Atelier Hoffmann. Ausgestellt in Josef Hoffmann 1870-1956. Fortschritt durch Schönheit, MAK, Wien 2021-2022 Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 1.000 - 2.000STARTPREIS € °€ 1.000Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner und Gründungsmitglied der Wiener Secession, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeitzahlreiche Gläser und Luster. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf für eine KanneBleistift und Aquarell/Papier, 30,4 x 20,7 cmmonogrammiert JH, ausgestellt in Josef Hoffmann 1870-1956. Fortschritt durch Schönheit, MAK, Wien 2021-2022 Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 1.500 - 2.500STARTPREIS € °€ 1.500Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner und Gründungsmitglied der Wiener Secession, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeitzahlreiche Gläser und Luster. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

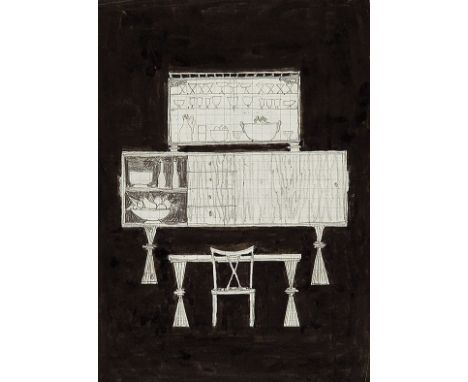

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf SpeisezimmermöbelBleistift, Tusche/Papier, 21 x 15 cmverso beschriftet Möbel in einem Speisezimmer, Stempel ATELIER JOSEF HOFFMANN. abgebildet im Ausstellungskat. Josef Hoffmann, MAK, Wien 2021, S. 352, Abb. 9 Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 1.000 - 2.000STARTPREIS € °€ 1.000Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeit zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB) und entwarf erneut für Lobmeyr. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf für einen Flacon, 1934Bleistift und Aquarell/Papier, 29,7 x 20,4 cmmonogrammiert JH, datiert 34, Stempel Gewerbeförderungsinstitut ausgestellt in Josef Hoffmann 1870-1956. Fortschritt durch Schönheit, MAK, Wien 2021-2022. Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 700 - 1.500STARTPREIS € °€ 700Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeitzahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB) und entwarf erneut für Lobmeyr. Ob der vorliegende Entwurf für Lobmeyr ausgeführt wurde, ist nicht gesichert. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Entwurf VaseBleistift und Tinte/Papier, 17 x 13,2 cmmonogrammiert JH Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 500 - 1.000STARTPREIS € °€ 500Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. 1903 gründete er mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte, bezeichnet auch als Wiener Werkstatt, Vienna Workshop, Wiener Werkstaetten oder Wiener Werkstätten, hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeitzahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB) und entwarf erneut für Lobmeyr. Ob der vorliegende Entwurf für Lobmeyr ausgeführt wurde, ist nicht gesichert. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

UNBEKANNTER FOTOGRAF Interieur von Josef Hoffmann in der Villa Knips, Wien 19Silbergelatineabzug/Papier, 49,5 x 37,5 cmverso datiert 1924 1925, beschriftet Villa Sonja Knips, Wien XIX, Nusswaldweg 22 Anrichte, gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF HOFFMANN Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 200 - 400STARTPREIS € °€ 100Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner und Gründungsmitglied der Wiener Secession, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Josef Hoffmann schuf Wohnhäuser u. a. für Carl Moll, Koloman Moser, Eduard Ast, Otto Primavesi oder Robert Primavesi. Sonja Knips, bereits 1898 von Gustav Klimt porträtiert, war gemeinsam mit ihrem Mann Anton eine frühe Förderin Hoffmanns und der Wiener Moderne verbunden. 1903 ließ Sonja Knips ihre WIner Wohnung von Hoffmann neu einrichten und gab bei ihm ein Landhaus in Kärnten in Auftrag. 1919 entwarf er das Grabmal für den im Krieg gefallenen Sohn der Familie Knips, 1925 schließlich errichtete er die Villa Knips in Wien-Döbling. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann, befreundet u. a. mit Gustav Klimt und Anton Hanak und Auftragnehmer der Familie Wittgenstein, blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeit zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

MÄDA GERTRUDE PRIMAVESI* (Olmütz 1903 - 2000)In der Küche Primavesi, 1920Gouache/Papier, 24,7 x 31,7 cmverso signiert Meda PrimavesiProvenienz: Nachlass Josef Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 1.000 - 2.000STARTPREIS € °€ 1.000Mäda Gertrude Primavesi war die Tochter des Olmützer Bankier- und Industriellen-Ehepaars Otto und Eugenia „Mäda“ Primavesi. Otto Primavesi erteilte 1912 Gustav Klimt den Auftrag, einerseits seine Frau und anderseits Tochter Mäda Gertrude zu porträtieren. Die Primavesis in Olmütz, Cousin Robert Primavesi in Wien, Josef Hoffmann, Anton Hanak und Gustav Klimt waren eng befreundet. Wohl im Zusammenhang mit der Internationalen Kunstausstellung in Rom 1911, für die Hoffmann den österreichischen Pavillon baute, wurde Hoffmann durch Anton Hanak bei den Primavesis eingeführt. Für Robert Primavesi baute Hoffmann u. a. die Villa Skywa-Primavesi in Wien-Hietzing, für Otto Primavesi richtete er das Stadthaus in Olmütz ein, baute dort ein Bankhaus und errichtete ein Landhaus in Winkelsdorf. Insbesondere für Mäda Gertrude war Hoffmann eine Art Onkel. Josef Hoffmann feierte seinen Geburtstag am 19. November 1920 im Kreise der Familie Primavesi in Olmütz. Mäda Gertrude Primavesi emigrierte später nach Kanada, gründete und leitete ein Heim für genesende Kinder in Momtreal. Mit ihr starb 2000 das letzte lebende Modell Gustav Klimts. Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner und Gründungsmitglied der Wiener Secession, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Josef Hoffmann schuf Wohnhäuser u. a. für Carl Moll, Koloman Moser, Eduard Ast, Otto Primavesi, Robert Primavesi oder Sonja Knips. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Otto, Eugeniea und Robert Primavesi beteiligten sich 1914 mit einer Einlage von 400000 Kronen an den WW. Hoffmann blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeit zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

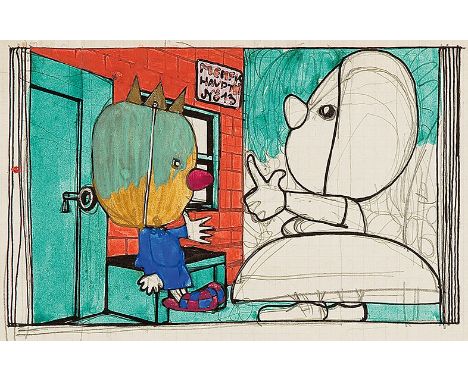

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien)Geschwister (vermutlich für Mäda Primavesi)Bleistift, Tusche und Aquarell/Papier, 12,5 x 20,5 cmbeschriftet Memfis, Hauptstr. N° 13 Provenienz: Nachlass Josef Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 1.000 - 2.000STARTPREIS € °€ 1.000Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner und Gründungsmitglied der Wiener Secession, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Josef Hoffmann schuf Wohnhäuser u. a. für Carl Moll, Koloman Moser, Eduard Ast, Otto Primavesi, Robert Primavesi oder Sonja Knips. Im Zusammenhang mit der Internationalen Kunstausstellung in Rom, für die Hoffmann den österreichischen Pavillon gebaut hatte, wurde Hoffmann durch Anton Hanak bei der Bankiers- und Industriellenfamilie Primavesi eingeführt. Für Robert Primavesi baute Hoffmann u. a. die Villa Skywa-Primavesi in Wien-Hietzing, für dessen Cousin Otto Primavesi richtete er das Stadthaus in Olmütz ein, baute dort ein Bankhaus und errichtete ein Landhaus in Winkelsdorf. Otto Primavesi erteilte 1912 Gustav Klimt den Auftrag, seine Frau und Eugenia "Mäda" und die gemeinsame Tochter Mäda Gertrude zu porträtieren. Die Primavesis in Olmütz, die Primavesis in Wien, Josef Hoffmann, Anton Hanak und Gustav Klimt waren eng befreundet. Insbesondere für Mäda Gertrude war Hoffmann eine Art Onkel. Für Mäda Gertrude fertigte Josef Hoffmann die vorliegende Zeichnung im Comic-Stil an. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Otto, Eugenia und Robert Primavesi beteiligten sich 1914 mit einer Einlage von 400000 Kronen an den WW. Hoffmann blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeit zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

MÄDA GERTRUDE PRIMAVESI* (Olmütz 1903 - 2000)Porträt Anton Hanak IBleistift/Papier, 29 x 14,5 cmverso beschriftet M.Primavesi kleine Skizze eines Kopfes Provenienz: Nachlass Josef Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 100 - 300STARTPREIS € °€ 100Mäda Gertrude Primavesi war die Tochter des Olmützer Bankier- und Industriellen-Ehepaars Otto und Eugenia „Mäda“ Primavesi. Otto Primavesi erteilte 1912 Gustav Klimt den Auftrag, einerseits seine Frau und anderseits Tochter Mäda Gertrude zu porträtieren. Die Primavesis in Olmütz, Cousin Robert Primavesi in Wien, Josef Hoffmann, Anton Hanak und Gustav Klimt waren eng befreundet. Wohl im Zusammenhang mit der Internationalen Kunstausstellung in Rom 1911, für die Hoffmann den österreichischen Pavillon baute, wurde Hoffmann durch Anton Hanak bei den Primavesis eingeführt. Für Robert Primavesi baute Hoffmann u. a. die Villa Skywa-Primavesi in Wien-Hietzing, für Otto Primavesi richtete er das Stadthaus in Olmütz ein, baute dort ein Bankhaus und errichtete ein Landhaus in Winkelsdorf. Insbesondere für Mäda Gertrude war Hoffmann eine Art Onkel. Josef Hoffmann feierte seinen Geburtstag am 19. November 1920 im Kreise der Familie Primavesi in Olmütz. Mäda Gertrude Primavesi emigrierte später nach Kanada, gründete und leitete ein Heim für genesende Kinder in Momtreal. Mit ihr starb 2000 das letzte lebende Modell Gustav Klimts. Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner und Gründungsmitglied der Wiener Secession, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Josef Hoffmann schuf Wohnhäuser u. a. für Carl Moll, Koloman Moser, Eduard Ast, Otto Primavesi, Robert Primavesi oder Sonja Knips. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Otto, Eugeniea und Robert Primavesi beteiligten sich 1914 mit einer Einlage von 400000 Kronen an den WW. Hoffmann blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeit zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

MÄDA GERTRUDE PRIMAVESI* (Olmütz 1903 - 2000)Porträt Anton Hanak IIIBleistift/Papier, 27,5 x 18 cmverso beschriftet M.Primavesi Provenienz: Nachlass Josef Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 200 - 400STARTPREIS € °€ 100Mäda Gertrude Primavesi war die Tochter des Olmützer Bankier- und Industriellen-Ehepaars Otto und Eugenia „Mäda“ Primavesi. Otto Primavesi erteilte 1912 Gustav Klimt den Auftrag, einerseits seine Frau und anderseits Tochter Mäda Gertrude zu porträtieren. Die Primavesis in Olmütz, Cousin Robert Primavesi in Wien, Josef Hoffmann, Anton Hanak und Gustav Klimt waren eng befreundet. Wohl im Zusammenhang mit der Internationalen Kunstausstellung in Rom 1911, für die Hoffmann den österreichischen Pavillon baute, wurde Hoffmann durch Anton Hanak bei den Primavesis eingeführt. Für Robert Primavesi baute Hoffmann u. a. die Villa Skywa-Primavesi in Wien-Hietzing, für Otto Primavesi richtete er das Stadthaus in Olmütz ein, baute dort ein Bankhaus und errichtete ein Landhaus in Winkelsdorf. Insbesondere für Mäda Gertrude war Hoffmann eine Art Onkel. Josef Hoffmann feierte seinen Geburtstag am 19. November 1920 im Kreise der Familie Primavesi in Olmütz. Mäda Gertrude Primavesi emigrierte später nach Kanada, gründete und leitete ein Heim für genesende Kinder in Momtreal. Mit ihr starb 2000 das letzte lebende Modell Gustav Klimts. Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner und Gründungsmitglied der Wiener Secession, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Josef Hoffmann schuf Wohnhäuser u. a. für Carl Moll, Koloman Moser, Eduard Ast, Otto Primavesi, Robert Primavesi oder Sonja Knips. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Otto, Eugeniea und Robert Primavesi beteiligten sich 1914 mit einer Einlage von 400000 Kronen an den WW. Hoffmann blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeit zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

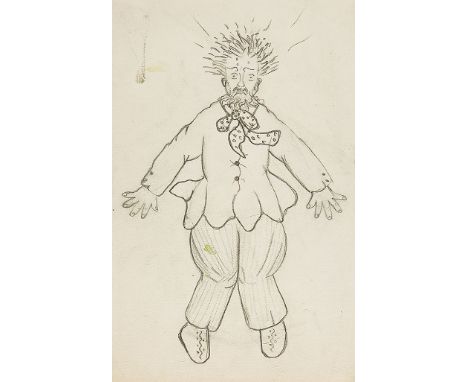

HANS UND HERMANN SULZ Brief an Josef Hoffmann, 4 SeitenWachsmalkreide und Tinte/Papier, 29,7 x 21 cmProvenienz: Nachlass Josef Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 300 - 500STARTPREIS € °€ 300Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner und Gründungsmitglied der Wiener Secession, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Josef Hoffmann schuf Wohnhäuser u. a. für Carl Moll, Koloman Moser, Eduard Ast, Otto Primavesi, Robert Primavesi oder Sonja Knips. Im Zusammenhang mit der Internationalen Kunstausstellung in Rom, für die Hoffmann den österreichischen Pavillon gebaut hatte, wurde Hoffmann durch Anton Hanak bei der Bankiers- und Industriellenfamilie Primavesi eingeführt, die auch mit Gustav Klimt befreundet war. Für Robert Primavesi baute Hoffmann u. a. die Villa Skywa-Primavesi in Wien-Hietzing, für dessen Cousin Otto Primavesi richtete er das Stadthaus in Olmütz ein, baute dort ein Bankhaus und errichtete ein Landhaus in Winkelsdorf. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Otto, Eugenia und Robert Primavesi beteiligten sich 1914 mit einer Einlage von 400000 Kronen an den WW. Hoffmann blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeit zahlreiche Gläser und Luster. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und ÖWB. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Das vorliegende Blatt ist ein illustrierter Kunderbrief der Brüder Hans und Hermann Sulz an ihren Onkel "Pepo", also Josef Hoffmann.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

PARTEZETTEL JOSEF HOFFMANN Offsetdruck, 29,8 x 21 cmProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 100 - 200STARTPREIS € °€ 100Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner und Gründungsmitglied der Wiener Secession, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. Josef Hoffmann schuf Wohnhäuser u. a. für Carl Moll, Koloman Moser, Eduard Ast, Otto Primavesi, Robert Primavesi oder Sonja Knips. Im Zusammenhang mit der Internationalen Kunstausstellung in Rom, für die Hoffmann den österreichischen Pavillon gebaut hatte, wurde Hoffmann durch Anton Hanak bei der Bankiers- und Industriellenfamilie Primavesi eingeführt, die auch mit Gustav Klimt befreundet war. Für Robert Primavesi baute Hoffmann u. a. die Villa Skywa-Primavesi in Wien-Hietzing, für dessen Cousin Otto Primavesi richtete er das Stadthaus in Olmütz ein, baute dort ein Bankhaus und errichtete ein Landhaus in Winkelsdorf. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte (WW), nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Otto, Eugenia und Robert Primavesi beteiligten sich 1914 mit einer Einlage von 400000 Kronen an den WW. Hoffmann blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann in dieser Zeit zahlreiche Gläser und Luster. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und ÖWB. Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Psrtezettel, namentlich gezeichnet von den Hinterbliebenen Carla (Karla) Hoffmann, geb. Schmatz, Wofgang Hoffmann, Anne Hoffmann, Pamela, Gerhard Cech und Johannes Cech.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

UNBEKANNTER FOTOGRAF Villa Primavesi in WinkelsdorfSilbergelatineabzug/Papier, 27,5 x 38 cmverso beschriftet Villa Primavesi in Winkelsdorf, erbaut von Josef Hoffmann, Bauleiter: Architekt, Wilh. Jonasch 1912 - 1914 Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS °€ 50 - 100STARTPREIS € °€ 50Josef Hoffmann, Schüler von Carl Hasenauer und Otto Wagner, war als Architekt und Gestalter eine der zentralen Figuren der Wiener Moderne. U. a. schuf er repräsentative Wohnhäuser für Carl Moll, Koloman Moser, Sigmund Berl, Eduard Ast, Sonja und Anton Knips, Robert Primavesi und dessen Lebensgefährtin Josefine Skywa und dessen Cousin Otto Primavesi. Die Primavesis waren eine Bankiers- und Industriellendynastie auf Olmütz, die Hoffmann im Zusammenhang mit der Internationalen Kunstausstellung 1911 in Rom, für die er den österreichischen Pavillon gebaut hatte, durch Vermittlung des Bildhauers Anton Hanak kennengelernt hatte. Für Otto und Eugenia Primavesi, eng befreundet mit Gustav Klimt, richtete Hoffmann einige Zimmer in deren Olmützer Stadthaus ein und baute ein Bankhaus in Olmütz sowie 1913/4 eine Villa im mährischen Winkelsdorf (Kouty nad Desnou). Für das Winkelsdorfer Landhaus entwarf Hoffmann auch die EInrichtung. Die Villa brannte 1922 ab. Im Auftrag von Robert Primavesi adaptierte Hoffmann ein älteres Landhaus für Primavesis Lebensgefährtin Josefine Skywa und baute 1913 bis 1915 die Villa Skywa-Primavesi in Wien-Hietzing. 1903 gründete Hoffmann mit Koloman Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte, nach dem Vorbild der britischen Arts and Crafts Movement und unter dem Eindruck des Wiener Jugendstils. Hoffmann blieb bis zum Konkurs 1932 einer der wichtigsten Gestalter der WW. Die Wiener Werkstätte hatte die Zielsetzung, die gesamten Lebensbereiche des Menschen gestalterisch zu vereinen, im Sinne eines Gesamtkunstwerks. Die Bekanntschaft Josef Hoffmanns mit Berta Zuckerkandl führte zum ersten großen Auftrag: dem Sanatorium Purkersdorf, von Viktor Zuckerkandl, Bertas Schwager, westlich von Wien geplant. Unter den Mitarbeitern der WW war auch rund ein Dutzend Frauen, die entscheidend für den Stilwandel vom Jugendstil zum Art Déco der 20er-Jahre waren, z. B. Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch, Reni Schaschl, Hilda Jesser und Susi Singer. Gemeinsam mit Stefan Rath, dem Leiter des Glasproduzenten Lobmeyr, gründete Josef Hoffmann 1912 den Österreichischen Werkbund (ÖWB). Für Lobmeyr entwarf Hoffmann zahlreiche Gläser und Luster, die teilweise noch heute von Lobmeyr produziert werden. Die NS-Zeit überstand Josef Hoffmann trotz Anfeindungen des NS-Architekturideologen Paul Schmitthenner unbeschadet. Von der Reichskammer der bildenden Künste wurde er beauftragt, als künstlerischer Leiter den Wiener Kunsthandwerksverein (eine NS-Nachfolgeorganisation des Österreichischen Werkbundes) weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde 1941 eine „künstlerische Versuchsanstalt“ gegründet, in der junge Kunsthandwerker sich unter Hoffmanns Anleitung weiterbilden konnten. Nach dem Krieg, 1948, gründete Hoffmann die Österreichischen Werkstätten als Nachfolgerin von Wiener Werkstätte und Werkbund (ÖWB). Hoffmanns Grabstein wurde von Fritz Wotruba gestaltet. Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer von 13%, bei Fotografien 20% hinzu. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

An etched crystal part stemware service, by J & L Lobmeyr, Austria, late 19th/early 20th century, each finely engraved with foliate scrollwork and trellis design on faceted stems, comprising: seventeen water goblets, eight red wine stems, eighteen port stems, fifteen champagne coups (four broken), twenty cordial stems, twenty-one firing glasses (one broken), with engraved monograms marks to undersides (99 in total) Note: See similar Lobmeyr stemware: Christie's-New York, 18 March 2005, and Sotheby's-London, 23 January 2014. Please refer to department for condition report

Barockluster "Maria Theresia Luster"Eisen, blattvergoldet, Glasleisten, Rosetten und handgeschliffener Behang; Barockstil, 36flammig in 4stufiger Anordnung; neu elektrifiziert, ohne GewährH. 183 cm; Dm. 154 cmZu besichtigen bei J. & L. Lobmeyr GmbHSalesianergasse 9, 1030 WienMo-Do 9–17 Uhr Fr 9–12 UhrKontakt: +43 1 7134771–30

A 19th century Lobmeyr glass ewer, decorated with medieval courtly scenes, titled to a banner 'Der Singer Krieg auf Wartburg', with polychrome and gilt borders, 14 by 12.5 by 32cm high. Provenance: from the family of Gabor Miklossy, a highly regarded artist, trained musician and collector.Condition:There are two cracks emanating from the base of the ewer's handle, together with some rubbed areas and losses to its decoration, as well as some imperfections and bubbles in the glass.

Drei Stamper J. & L. Lobmeyr, Wien, um 1885 Farbloses Glas. Zwei Stamper teils vielfach geschält, mit geometrischen und floralen Bordüren in Gold, Schwarzlot und eisenrotem Email auf silbergelb gebeiztem Fond. Ein Teil mit ornamentalem, partiell pastosem Dekor in Rot, Blau, Weiß und Gold. Lobmeyr-Signet in Weiß. H. 5,9-6,6 cm.

Fünf kleine Pokale Meyr's Neffe, Adolf bei Winterberg, für J. & L. Lobmeyr, Wien, um 1876 Farbloses, vielfach facettiertes Glas mit bunter Emailmalerei, teils goldstaffiert: jeweils ein Kavalier zwischen Rocaillen und Blumenranken. Eines rückseitig mit Ligaturmonogramm ''ISL''. Fußunterseite von vier Gläsern mit Lobmeyr-Signet. H. 10,2 cm

Zylindrisch, hochgestochener Boden mit Abriss. Farbloses Glas. Auf der Wandung äußerst fein geschnittener, teilw. geblänkter Dekor. In drei Rundmedaillons unterschiedliche Putti in allegorischen Szenen, dazwischen Blatt- und Blütenstängel. Entw. Michael Powolny, um 1913/14. H. 9 cm. Bisher nicht bekannter und dokumentierter, wohl Unikat gebliebener Becher aus einer Reihe von Powolny entworfenen Jahreszeitenbechern.Vgl. Frottier, M. Powolny, Wvz. Nr. 285-86.Provenienz: Aus dem Nachlass Dr. Zahn, Norddeutschland. Vorwiegend auf internationalen Auktionen, Messen und Glasbörsen in den 1980er bis 2000er Jahren zusammengetragen. A rare Austrian Vienna Lobmeyr engraved crystal glass beaker designed by Michael Powolny. Probably unique.Österreich. Wien. J. & L. Lobmeyr. 1913/14.

Farbloses, leicht lüstrierendes Glas. Im venezianischen Renaissance-Stil gestaltete, gemuldete, vierpassige Blütenform mit perlschnurartig akzentuierten Rippen. Schauseitig jeweils ein matt geschnittenes und vergoldetes Allianzwappen. Goldgerändert. D. 13 cm. An Austrian set of six glass finger bowls with engraved and gilt coat of arms and gilt rims.Österreich. Wien. Lobmeyr. Ende 19. Jh.

Farbloses Kristallglas, geschliffen. In Goldmalerei ausgeführter Dekor aus einer höfischen Dame bzw. einem Herrn in Landschaft. Firmenmarke. H. 18,5 cm.A pair of Austrian Vienna Lobmeyr cut crystal glass champagne flutes with gold decoration. Manufacturer's mark.Österreich. Wien. Lobmeyr. Ende 19. Jh.

Wohl Unikat. Zylindrisch. Flacher, geschliffener Boden. Farbloses Glas. Feiner geschnittener Dekor. Schauseitig ein vierpassiges Medaillon mit sitzendem Putto, umgeben von gestreuten, kleinen Blumen. Entw. Michael Powolny, um 1919. Ligiertes Firmen-Monogr.; H. 10,2 cm. Bisher einzige belegte Ausführung des von Powolny entworfenen, bisher nur als Zeichnung dokumentierten Dekors (vgl. Frottier, M. Powolny, Wvz. Nr. 346).Provenienz: Aus dem Nachlass Dr. Zahn, Norddeutschland. Vorwiegend auf internationalen Auktionen, Messen und Glasbörsen in den 1980er bis 2000er Jahren zusammengetragen. A rare Austrian Vienna Lobmeyr crystal glass beaker with engraved decoration of a putto designed by Michael Powolny. Probably unique. Manufacturer's mark. Österreich. Wien. J. & L. Lobmeyr. Um 1919.

Likörkelch, Dekor "Maria Theresia", J. & L. Lobmeyr, Wien, 20. Jh.Farbloses Glas, facettegeschliffen und mit reichem ornamentalem Mattschnittdekor "Maria Theresia", nach einem erstmals 1910 ausgeführten Entwurf von Stefan Rath (1876 - 1960); Höhe 10,2 cm; am seitlichen unteren Kuppaansatz Lobmeyr-Signet.Gewicht ca. 60 g.

Paar (Dessert-)Rundschalen, Dekor "Maria Theresia", J. & L. Lobmeyr, Wien, 20. Jh.Farbloses Glas; reicher ornamentaler Mattschnittdekor "Maria Theresia", nach einem erstmals 1910 ausgeführten Entwurf von Stefan Rath (1876 - 1960); Durchmesser 13,7 cm; jeweils in der Mitte unterseitiges Lobmeyr-Signet.Gewicht ca. 200 g.

Ovale Schale, Dekor "Maria Theresia", J. & L. Lobmeyr, Wien, 20. Jh.Farbloses Glas, facettegeschliffen und mit reichem ornamentalem Mattschnittdekor "Maria Theresia", nach einem erstmals 1910 ausgeführten Entwurf von Stefan Rath (1876 - 1960); Maße 6,8 x 12,4 x 10 cm; am seitlichen unteren Korpusrand Lobmeyr-Signet.Gewicht ca. 190 g.

6 Kelchgläser, J. & L. Lobmeyr, Wien, 20. Jh.Farbloses Glas mit schmalem matt geschnittenen Randbordürendekor; rund gefußter Sockel mit Rundscheibenprofil und facettiertem Schaft, innen mit eingeblasenem Hohlraum; konische Kuppa; 1 x mit Kantenchip; Höhe 13 cm; unterseitig jeweils mit Lobmeyr-Signet.Gesamtgewicht ca. 1,28 kg.

Große Henkelvase ''Saphir, 10 herausgezogene Henkel'' Michael Powolny (Entwurf), Loetz Wwe., Klostermühle, 1918, Auftraggeber: J.& L. Lobmeyr, Wien Blaues Glas, in die Form geblasen. Aus dem Vasenkorpus zehn herausgezogene Henkel. H. 23 cm. Lit.: Lötz - Böhmisches Glas 1880-1940, Bd. 1, Abb. 352 & Bd. 2, Katalog der Musterschnitte, 1989, S. 238 mit der Produktionsnummer 935. ''Mit dem Motiv der dekorativen, aus dem Körper der Vase herausgezogenen Henkel belebte er die in der Glashütte bereits seit Beginn des Jahrhunderts meisterhaft beherrschte Technik (...).'' (Lötz - Böhmisches Glas 1880-1940, Bd. 1, 1989, S. 287) Dieser Vasentypus wurde 1919/20 in der Ausstellung 'Österreichisches Kunstgewerbe' in Wien gezeigt. Diese Vase wurde in mindestens vier Größen (A. Adlerova geht noch von drei Größen aus), verschiedenen Farben, mitunter auch in zweifarbiger Kombination ausgeführt. (Lötz, Bd. 1, 1989, S. 287)

Seltene Vase Rudolf Marschall (Entwurf), für J.& L. Lobmeyr, Wien, um 1900 Hellgrünes Glas, mit Ätzung und vergoldeter Tiefgravur. Unterseite bez.: Lobmeyr-Signet (geschliffen und mit Gold ausgerieben). H. 26,5 cm Lit.: G.E. Pazaurek/W. Spiegl, Glas des 20. Jahrhunderts, Abb. 183 (dekoridentische Formvariante)

Josef HoffmannBecherfarbloses Glas, Braunbronzit- und Goldmalerei, geätztH. 15,2 cm; Dm. 6,2 cmTschechische PrivatsammlungKunsthandel BRDÖsterreichischer PrivatbesitzTorsten Bröhan, Glaskunst der Moderne. Von Josef Hoffmann bis Wilhelm Wagenfeld, München 1992, S. 108 (Dekor)Wir danken Herrn Dr. Rainald Franz (MAK) für seine Unterstützung.In den Jahren 1910 und 1911 hat Josef Hoffmann im Auftrag von J. & L. Lobmeyr zahlreiche Entwürfe für Gläser geschaffen, die einen schwarzweißen teils floralen, teils geometrischen Oberflächendekor aufgewiesen haben. Mit der Realisierung dieser Entwürfe hat Lobmeyr Facharbeiter in Steinschönau beauftragt. In welcher Technik diese Entwürfe in die Tat umgesetzt werden, war zunächst diesen Arbeitern selbst überlassen. Durchgesetzt hat sich schließlich die Methode, zunächst die gesamte Glasoberfläche sehr fein matt zu ätzen – und ihr so eine scheinbar weiße Farbe zu verleihen – und darauf mit dunkelbrauner oder schwarzer Farbe den von Hoffmann entworfenen Dekor aufzubringen. Diese Technik wurde Bronzitdekor oder Bronzitmalerei genannt und ist bis etwa 1920 angewandt worden.Die von Lobmeyr beauftragten Arbeiter – sie hießen Josef Lenhardt, Karl Fidler, Josef Eiselt, Norbert Eisert und Karl Thomas – hat aber offenbar auch versucht die von Hoffmann entworfenen Dekore in konventioneller Oberflächenätztechnik umzusetzen. Dabei wurden Gläser erst bemalt und es wurden sodann die von Hoffmann als weiße Flächen entworfenen Bereiche ausgeätzt. Diese technische Ausführung hat sich offenbar als schwieriger, weniger entwurfsgetreu und teurer erwiesen, sie ist daher nicht weiter praktiziert worden. Bei unserem Glas handelt es sich offensichtlich um eines der wenigen Prototypen, bei dem diese Tiefenätztechnik zur Anwendung gelangt ist. Wir nehmen an, dass das Stück gar nicht für den Verkauf bestimmt gewesen ist. (EP)

An amber flashed Bohemian glass engraved jar and cover, 19th century, the hexagonal U-shaped body with a titled view of 'The Bank of the United States, Philadelphia', after Hermann J. Meyer, within trellis framing, raised on a waisted stem and scalloped petal foot, the domed cover with engraved trellis detail, height 33cm, (rim repaired), together with a small group of Continental glasses, including a roemer, dated 1751, a sepia enamelled Lobmeyr beaker and a pair of glasses with Krautstrunk style decoration (faults and repairs).Buyer’s Premium 29.4% (including VAT @ 20%) of the hammer price. Lots purchased online via the-saleroom.com will attract an additional premium of 6% (including VAT @ 20%) of the hammer price.

Full title: J. & L. Lobmeyr, Vienna, late 19th C.: An Islamic or Mamluk-style enamelled glass beakerDescription:H.: 19 cm - Dia.: 11,5 cmÊ The base with an enamelled monogram for J. & L. Lobmeyr. (link available on rm-auctions.com)Ê Condition:- The glass in very good condition.-The enamel and gilding worn in certain areas as visible.The absence of a condition report does not imply that a lot is in perfect condition. Please contact us to let us know which lots are of interest, so we can make the requested reports for you.Once complete, they will be published on our website.High resolution pictures are already available on our website at www.rm-auctions.com. Further questions are always welcome at info@rm-auctions.com

2 Schalen Otto Hofner (Entwurf) für J.& L. Lobmeyr, Wien, um 1905 Farbloses Glas, mit Schliff und Gravurdekor. Die größere der beiden Schalen mit einer kleinen Bestossung. Kleine Schale mit graviertem Lobmeyr-Signet. 2,5 x 12,5 x 6,5 cm bzw. 3 x 19 x 9,8 cm Lit.: G.E. Pazaurek/W. Spiegl, Glas des 20. Jahrhunderts, München 1983, Abb. 387

Stängelglas J.& L. Lobmeyr, Wien, Ende 19. Jh. Farbloses Glas, mit ornamentaler Polier- und Reliefgoldmalerei. Am Kuppaansatz aufgelegte Fäden und Nuppen in Farblos. Fußrand, Fadenauflage und Nuppen mit hellviolettem Transparentemail bemalt. Mündungsrand vergoldet. Auf der Fußoberseite in Reliefgold bez.: Lobmeyr-Signet. H. 13,7 cm

A part drinking glasses set with monogram for Queen Maria PiaBlown and molded crystal Geometric and foliage motifs decoration Grooved base of concentric circles Cup with monogram MP surmounted by engraved and gilt diagonal royal crown 2 decanters, 1 water jug, 1 beer cup, 8 sorbet cups, 18 water glasses, 16 red wine glasses, 13 Reno wine glasses, 17 Port glasses, 17 Madeira wine glasses, 17 anise liqueur glasses, 17 champagne glasses, 16 champagne flutes, and 18 punch cups 157 pieces in total France, circa 1901-1902 (minor losses, chips to the bottles bases)Provenance: Colecção Dr. Ricardo Espírito Santo Silva, palácio do Sobralinho, Alverca. Adquiridos pela Rainha Dona Maria Pia em Paris em 1902 nos armazéns Grand DépôtHeight: 33 cm (largest decanter) About The National Palace of Ajuda Glass CollectionThe heterogeneous character of the glass collection at the Palace of Ajuda coincides with the period during which, King Luís I (1838-1889) and Queen Maria Pia of Savoy (1847-1911), made the Palace their official Lisbon residence. Perhaps due to her Italian origins, Queen Maria Pia of Savoy had a true passion for glass. Throughout her 48 years in Portugal, between 1862 and 1910, the Queen was an avid collector of a variety of decorative and utilitarian objects, lighting equipment, mirrors, drinking glass and dressing table sets from all the main and most renowned European glass makers. An assiduous traveller in the context of her time, Queen Maria Pia undertook numerous European trips, having visited, often more than once, such cities as Madrid, Paris, Nice, Vienna, London, Carlsbad, Turin – her birthplace, Rome, Venice and Murano. Researching her diaries, note books and personal records, as well as those from her accompanying ladies-in-waiting, extant purchase receipts and specialised catalogues, it is possible to find many references to the most fashionable and prestigious European department stores and glassmaker’s showrooms such as A La Paix, Grand Dépot, Au Bon Marché, Baccarat, Moser, J&L Lobmeyr, Compagnia di Venezia e Murano and Salviati & Co., which she visited in her travels and from which she acquired numerous glass objects. In addition to personal visits, the Queen had specialised illustrated catalogues sent to her in Lisbon, from which she could order her chosen pieces.The personal interest for interior decoration and a sophisticated taste for the applied arts, which include the arts of the table, were undoubtedly related to the Queen’s character. It is evident that her taste evolved, and that her refined, precise and contemporary awareness weighed on her preferences for the best and most fashionable pieces in the market. From vast table sets, emblematic of luxury living in private or state occasions, to dressing table sets, drinking verres d’eau or liqueur, refreshment or bedroom sets, the Queen’s purchases were enriched by specific ownership or heraldic motifs, such as individual monograms - “MP”, “LI”, “LM” or “LMP”, often interlinked and surmounted by the Royal Crown, the Portuguese Royal Shield or the combined armorial shield for the Braganza-Savoy alliance. In this instance, the important drinking glass set that we are bringing to sale, features the Queen’s interlaced monogram “MP” surmounted by an elegant Royal Crown. The purchase invoice for this service is kept at Ajuda National palace archive, where it’s described as “Service Cristal torses et rinceaux riches”. This invoice issued by the Grand Dépôt on March 19, 1902 allows us to consider that this service may have been acquired during the Queen's stay in Paris in the year of 1901. In the collection of the Ajuda National palace there are 16 pieces of this service. VERITAS Art auctioneers would like to thank Dr. Maria João Burnay, curator of the Glass Collection at Ajuda National palace, for her availability to help us studying this service.Tiago Franco RodriguesLiterature: AA.VV. – “A royal lunch. A visita a Sintra da Rainha Alexandra do Reino Unido. 24 de Março de 1905” Parques de Sintra Monte da Lua, 2019 Maria João Burnay – “Dos revilalismos ao movimento secessionista vienense: Vidros da Boémia da Rainha D. Maria Pia” in AA.VV.- Colecções de arte em Portugal e Brasil nos séculos XIX e XX. Colecções Reais e colecções oficiais, Caleidoscópio, Lisboa, 2020, pp. 115 a 131.

-

337 item(s)/page