We found 175434 price guide item(s) matching your search

There are 175434 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

175434 item(s)/page

Stadtansicht "Haderslebia in Ducatu Slesuicensi uersus Fioniam, Opp, Arce Regia munitu, que forma quadrata aream exhibet, centu et quinquaginta paßus longam, ettotidem fere latam" (Haldersleben) 1585/1588, Vorlage wohl Melchior Lorck (1527-c.1595), colorierter Kupferstich, BM 19,5x57cm (m.PP. 45x62,5cm), Mittelfalz, o. beschn., kleine Defekte

Bedeutender Hamburger Barock-DeckelhumpenSilber; teilweise vergoldet. Auf einem aufgewölbten Fußwulst der zylindrische Korpus mit Scharnierdeckel. Das Mantelrelief umlaufend dekoriert mit einer qualitätvoll getriebenen Darstellung rastender Bauern in bukolischer Landschaft. Daumenrast und Henkel mit phantasievoll gestaltetem Knorpelwerk; im wenig aufgewölbten Scharnierdeckel ein Medaillon mit der plastisch getriebenen Darstellung eines Soldaten auf einem steigenden Pferd. Marken: BZ Hamburg für 1667 - vor 1688, MZ Jürgen Richels (1664 - 1711, Schliemann Nr. 41, 245). Niederländische Repunzierung von 1814 - 1893 mit Jahresbuchstabe L für 1845. H 22,5 cm, Gewicht 1.825 g.Hamburg, Jürgen Richels, um 1680.LiteraturVgl. einen Humpen Richels' in der Pfarrkirche von Lidingö in Schweden, abgebildet bei Schliemann 1985, Nr. 266. Zwei weitere Humpen des Meister befinden sich im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, abgebildet bei Hüseler, Hamburger Silber 1600 - 1800, Darmstadt o. J. , Nr. 25 f.

Seltener datierter Mörser von 1529Goldbrauner Bronzeguss mit Naturpatina. Zylindrisch, auf eckiger, ausgestellter Basis, der Rand leicht ausschwingend. Zwei facettierte eckige Henkel, darunter je ein Gießermonogramm und das Datum: "1529 Z O". H 17,6, D 16,9 cm. Gewicht ca. 7,8 kg.Norddeutschland, 1529.

ALBERT REUSS* (Wien 1889 - 1975 Mousehole, Cornwall) Die blauen Schuhe, 1948 Öl/Leinwand, 63 x 47,5 cm verso betitelt und datiert „the blue shoes“ 1948Provenienz: Kunsthandel Widder Wien, Europäische PrivatsammlungSCHÄTZPREIS: °€ 4.000 - 8.000 Österreichischer Maler und Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Vertreter der Exilkunst, gehört zur sog. verschollenen oder vergessenen Generation. Stammte aus einer jüdischen Familie und arbeitete zunächst als Schauspieler. Als Maler Autodidakt, stellte ab den 1920er Jahren in der Wiener Secession, im Hagenbund und in der Galerie Würthle aus. Ab 1932 Mitglied im Hagenbund. Ab Mitte der 1930er Jahre auch Bildhauer, 1935 Aufenthalt auf Gut Bedfordshire in England. 1938 Emigration über London nach Mousehole in Cornwall. Seine Frau führte die Galerie ARRA Gallery mit Künstlern wie Jack Pender oder Alexander Mackenzie der Künstlerkolonie St. Ives. Lebenslange Freundschaft mit dem Galeristen Jacques O´Hana. Frühe Einflüsse von Gustav Klimt und Egon Schiele, danach Einflüsse der expressiven Kärntner Malerei. Nach der Emigration Stilentwicklung in Richtung Neue Sachlichkeit und Surrealismus. Landschaften mit Figuren und einzelnen Objekten in zunehmend kühlen und zurückhaltenden Farben und monochromen Flächen. Farbigkeit, Rätselhaftigkeit und die statische, frontale Haltung des weiblichen Torso vergleichbar mit Arbeiten von Paul Delvaux. Komposition und Stimmung, Ruhe, Melancholie und Kontemplation vergleichbar ähnlich in den Werken Josef Floch. Albert Reuss, Sohn eines jüdischen Metzgers (namens Reiss) in Budapest, ging gegen den Willen des Vaters 18-jährig nach Wien, um Künstler zu werden. Er schulte sich an den Werken der großen Meister in den Wiener Museen, blieb aber Autodidakt. Sein Stil in diesen Jahren war expressiv, mit pastosem Farbauftrag und lebendiger Farbpalette. 1930 ermöglichte ihm ein Mäzen einen einjährigen Aufenthalt an der französischen Riviera. Die dort entstandenen Landschaften, Stillleben und Figurenbilder wurden 1931 in der Galerie Würthle in Wien ausgestellt, wo Reuss schon 1926, damals unter der Patronanz der Gesellschaft zur Förderung der modernen Kunst, eine Kollektivausstellung gezeigt hatte. 1932 wurde der Künstler Mitglied des Hagenbundes, emigrierte 1938 aufgrund wachsenden Drucks durch das Nazi Regime jedoch nach England. Dort stellte er wenig erfolgreich in Provinzgalerien aus und zog sich aufgrund der Gleichgültigkeit der Galeristen und des Publikums aufs Land nach Cornwall zurück, wo er sich aber weiter intensiv mit seiner Malerei beschäftigte. Seine Bilder wurden zusehends inhaltsschwerer und offenbarten seine psychische Befindlichkeit in dieser Zeit. Er selbst nannte die Früchte seiner Arbeit „Bilder der Einsamkeit“. 1975 wurden diese Werke in der Wiener BAWAG-Foundation gezeigt.

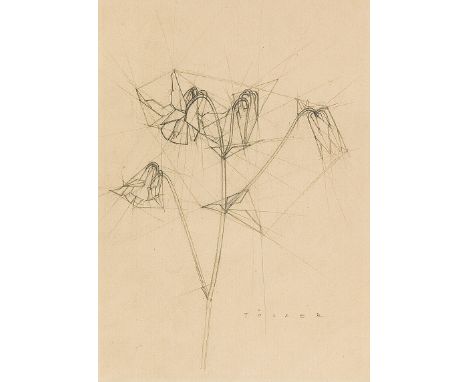

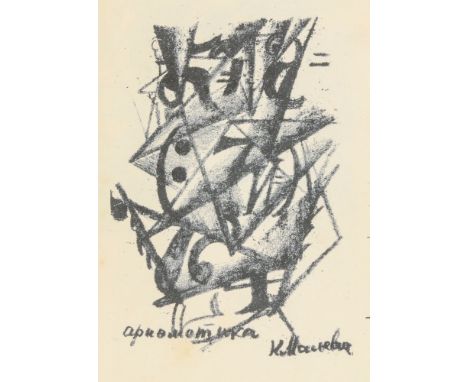

PETER TÖLZER* (Wien 1910 - 1997 Wien) Glockenblumen Bleistift/Papier, 31 x 22,5 cm signiert TölzerProvenienz: Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 1.500 - 3.000 Österreichischer Künstler des 20. Jahrhunderts. Vertreter der Wiener Avantgarde und des Kinetismus. Studierte an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Franz Cizek und Bertold Löffler. Von 1935 bis 1953 Assistent und später Leiter der Klasse für Gebrauchs-, Illustrations- und Modegrafik. Frühe Arbeiten im Stil des Kinetismus wie auch Peter Tölzer, Erika Giovanna Klien, My Ullmann, Paul Kirnig, Elisabeth Karlinsky, Georg Anton Adams-Teltscher, Gertraud Brausewetter, Margarete Hamerschlag, Erika Giovanna Klien, Elisabeth Karlinsky, Paul Kirnig, Friedericke Nechansky, Gertrude Neuwirth, Ernst Anton Plischke, Johanna Reismayer, Ludwig Reutterer, Leopold Wolfgang Rochowanski, Emil Stejnar, Hertha Sladky, Harry Täuber, Gertrude Tomaschek, Otto Erich Wagner, Stella Weissenberg. Ab den 1920er Jahren Abkehr vom Kinetismus und Hinwendung zur gegenständlichen Malerei und der Neuen Sachlichkeit. Da der Kinetismus die erste Kunstrichtung der Moderne repräsentiert, deren wichtigste Vertreterinnen weiblich waren, bilden die männlichen eine Minderheit. Und da der Kinetismus weniger eine „Bewegung“, denn eine Lehrmethode darstellt, haben wir es bei vielen künstlerischen Belegen aus Franz Cižeks Formenlehre und seinen legendären Kinder- und Jugendkunstklassen mit Schülerzeichnungen zu tun, die zwar eine unglaubliche formale Präzision eint, deren Urheber und Urheberinnen meist völlig unbekannt, oft auch anonym geblieben sind. Paul Kirnigs kristalline Formen sind Ausdrucksmittel jener Licht- und Kristallmetaphorik, wie sie der Kinetismus als eine Sonderform des Kubismus verstand. Einen ersten Eindruck von der kubistischen Formensprache konnte man 1914 in der ersten umfassenden Picasso-Ausstellung in der Wiener Galerie Miethke gewinnen. Der zeitgenössische Schriftsteller und Kunstvermittler Leopold Wolfgang Rochowanski erkannte früh, dass der Kubismus der Cižek-Klasse „anders“ sei als jener Picassos und kommt zur Quintessenz: „Kubismus, sagt Professor Cižek, ist der kristallinische Ausdruck triebhaft drängender Gestaltungsenergien“. Kirnig analysiert hier nicht nur kristalline Formen, sondern bringt sie unter einem imaginären Druck zu Bruch und erzeugt damit jenes Chaos, das laut Rochowansky auch in Cižeks Arbeitsmethoden einkalkuliert war: „Der Unterricht (o altes Wort!) beginnt mit der Aufforderung, sich hemmungslos, mit der zügellosen Wildheit vorhandener Energien zu geben. Es entsteht: das Chaos. Aber schon die nächste Stunde ruft: Besinnung. Und die nächste Steigerung heißt: Ordnung.“

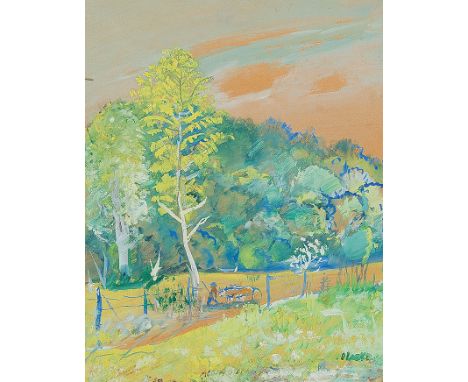

OSKAR LASKE (Czernowitz 1874 - 1951 Wien) Altaussee Gouache/Papier, 38,4 x 30 cm signiert O. Laske und betitelt AltausseeProvenienz: Privatsammlung USA, Kunsthandel WidderSCHÄTZPREIS: °€ 2.000 - 4.000 Österreichischer Maler, Grafiker, Buchillustrator und Architekt des 20. Jahrhunderts v.a. der Zwischenkriegszeit. Studierte an der Akademie Architektur bei Otto Wagner. Abgesehen von einem Kurs für Landschaftsmalerei bei Anton Hlavacek als Maler Autodidakt. Ab 1905 Mitglied im Jungbund, ab 1907 Mitglied des Hagenbundes, ab 1924 in der Wiener Secession und ab 1928 im Künstlerhaus. Reisen durch Europa bis nach Nordamerika. Frühe Landschaften und Stadtansichten mit Einflüssen des Stimmungsimpressionismus. Schuf biblische, historische und Genreszenen, mit Vorliebe erzählerische und vielfigurige Darstellungen. Phantasievoll, detailreich und humoristisch mit einer expressiven und doch sensiblen Farbgebung. Oskar Laske, 1874 als ältester Sohn des Architekten Oskar Laske sen. und dessen Frau Xavera, Tochter des Czernowitzer Stadtbaumeisters Anton Fiala, geboren, studierte zunächst in Wien an der Technischen Hochschule und bei Otto Wagner an der Akademie Architektur. Nach dem Abschluss begann Laske im Cottageverein bei Baudirektor Hermann Müller praktisch zu arbeiten, um ein Jahr später an der Akademie der bildenden Künste bei Otto Wagner die Architekturstudien fortzusetzen. Laske trat 1901 in die väterliche Baufirma ein und betätigte sich dort auf dem Gebiet der Wohnhausarchitektur, führte Villen und Landhäuser in Wien und Umgebung sowie Fabrikanlagen aus und galt als gefragter Innenraumausstatter. Laske entschied sich aber 1904 für eine künstlerische Karriere als malender Autodidakt. 1907 trat er dem Hagenbund und 1924 der Wiener Secession bei, wo er regelmäßig in Ausstellungen vertreten war. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs begab sich Laske auf ausgedehnte Mal- und Studienreisen, die ihn durch Europa, in den Vorderen Orient und nach Nordafrika führten. Im Krieg diente Laske zunächst als Offizier in Galizien und in weiterer Folge an der besonders blutigen Isonzofront, um dann k. u. k. Kriegsmaler zu werden.In die Reihe ländlicher Genrebilder aus Laskes Hand gehört auch das vorliegende Aquarell. Solche Ansichten Laskes entstammen den auch für diesen Künstler prekären Jahren während des Zweiten Weltkrieges, in denen sich Oskar Laske in eine Art „innere Emigration“ begab. Er hielt allerdings, soweit es ihm die Umstände ermöglichten, jenen geistig-intellektuellen Privatzirkel in seinem Haus aufrecht, der sich über die Jahrzehnte aufgebaut hatte. Ab dieser Zeit nahm auch seine umfangreiche Reisetätigkeit ab, und er konzentrierte sich fortan auf Ansichten aus Wien und Umgebung, in denen er jedoch seinen Kompositionseigenheiten treu blieb.

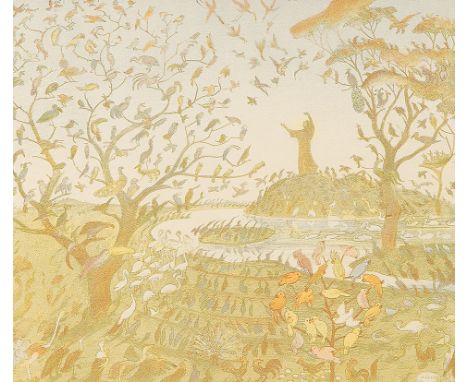

OSKAR LASKE (Czernowitz 1874 - 1951 Wien) Vogelpredigt des hl. Franziskus Farblithografie/Papier, 37 x 43 cm signiert im Stein O. LaskeProvenienz: Privatsammlung WienSCHÄTZPREIS: °€ 300 - 500 Österreichischer Maler, Grafiker, Buchillustrator und Architekt des 20. Jahrhunderts v.a. der Zwischenkriegszeit. Studierte an der Akademie Architektur bei Otto Wagner. Abgesehen von einem Kurs für Landschaftsmalerei bei Anton Hlavacek als Maler Autodidakt. Ab 1905 Mitglied im Jungbund, ab 1907 Mitglied des Hagenbundes, ab 1924 in der Wiener Secession und ab 1928 im Künstlerhaus. Reisen durch Europa bis nach Nordamerika. Frühe Landschaften und Stadtansichten mit Einflüssen des Stimmungsimpressionismus. Schuf biblische, historische und Genreszenen, mit Vorliebe erzählerische und vielfigurige Darstellungen. Phantasievoll, detailreich und humoristisch mit einer expressiven und doch sensiblen Farbgebung. Oskar Laske, 1874 als ältester Sohn des Architekten Oskar Laske sen. und dessen Frau Xavera, Tochter des Czernowitzer Stadtbaumeisters Anton Fiala, geboren, studierte zunächst in Wien an der Technischen Hochschule und bei Otto Wagner an der Akademie Architektur. Nach dem Abschluss begann Laske im Cottageverein bei Baudirektor Hermann Müller praktisch zu arbeiten, um ein Jahr später an der Akademie der bildenden Künste bei Otto Wagner die Architekturstudien fortzusetzen. Laske trat 1901 in die väterliche Baufirma ein und betätigte sich dort auf dem Gebiet der Wohnhausarchitektur, führte Villen und Landhäuser in Wien und Umgebung sowie Fabrikanlagen aus und galt als gefragter Innenraumausstatter. Laske entschied sich aber 1904 für eine künstlerische Karriere als malender Autodidakt. 1907 trat er dem Hagenbund und 1924 der Wiener Secession bei, wo er regelmäßig in Ausstellungen vertreten war. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs begab sich Laske auf ausgedehnte Mal- und Studienreisen, die ihn durch Europa, in den Vorderen Orient und nach Nordafrika führten. Im Krieg diente Laske zunächst als Offizier in Galizien und in weiterer Folge an der besonders blutigen Isonzofront, um dann k. u. k. Kriegsmaler zu werden.

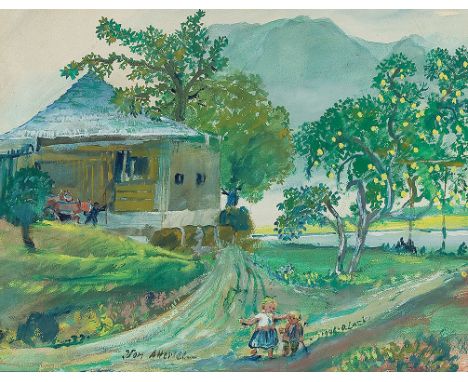

OSKAR LASKE (Czernowitz 1874 - 1951 Wien) Vom Attersee, 1948 Gouache/Papier, 37,5 x 48,5 cm signiert O. Laske, datiert 1948 und betitelt Vom AtterseeProvenienz: Privatsammlung USA, Kunsthandel WidderSCHÄTZPREIS: °€ 4.000 - 8.000 Österreichischer Maler, Grafiker, Buchillustrator und Architekt des 20. Jahrhunderts v.a. der Zwischenkriegszeit. Studierte an der Akademie Architektur bei Otto Wagner. Abgesehen von einem Kurs für Landschaftsmalerei bei Anton Hlavacek als Maler Autodidakt. Ab 1905 Mitglied im Jungbund, ab 1907 Mitglied des Hagenbundes, ab 1924 in der Wiener Secession und ab 1928 im Künstlerhaus. Reisen durch Europa bis nach Nordamerika. Frühe Landschaften und Stadtansichten mit Einflüssen des Stimmungsimpressionismus. Schuf biblische, historische und Genreszenen, mit Vorliebe erzählerische und vielfigurige Darstellungen. Phantasievoll, detailreich und humoristisch mit einer expressiven und doch sensiblen Farbgebung. Oskar Laske, 1874 als ältester Sohn des Architekten Oskar Laske sen. und dessen Frau Xavera, Tochter des Czernowitzer Stadtbaumeisters Anton Fiala, geboren, studierte zunächst in Wien an der Technischen Hochschule und bei Otto Wagner an der Akademie Architektur. Nach dem Abschluss begann Laske im Cottageverein bei Baudirektor Hermann Müller praktisch zu arbeiten, um ein Jahr später an der Akademie der bildenden Künste bei Otto Wagner die Architekturstudien fortzusetzen. Laske trat 1901 in die väterliche Baufirma ein und betätigte sich dort auf dem Gebiet der Wohnhausarchitektur, führte Villen und Landhäuser in Wien und Umgebung sowie Fabrikanlagen aus und galt als gefragter Innenraumausstatter. Laske entschied sich aber 1904 für eine künstlerische Karriere als malender Autodidakt. 1907 trat er dem Hagenbund und 1924 der Wiener Secession bei, wo er regelmäßig in Ausstellungen vertreten war. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs begab sich Laske auf ausgedehnte Mal- und Studienreisen, die ihn durch Europa, in den Vorderen Orient und nach Nordafrika führten. Im Krieg diente Laske zunächst als Offizier in Galizien und in weiterer Folge an der besonders blutigen Isonzofront, um dann k. u. k. Kriegsmaler zu werden.„Vom Attersee“ hat Laske das ländliche Idyll aus dem Jahr 1946 im Bild betitelt. Im Vordergrund unterhalten sich ein kleiner Bub, der einen Stecken hinter sich herzieht, und ein etwas größeres Mädel, das ihm mit großen Gesten begeistert etwas erklärt, auf einem Feldweg. Der Weg führt an einem schwer beladenen Birnbaum vorbei zum Ufer des namengebenden Sees. Im Mittelgrund ist ein Mann mit einer Peitsche in der Hand damit beschäftigt, ein zweispänniges Pferdefuhrwerk an einem Haus vorbei auf einen breiteren Feldweg zu bugsieren, während sich im Hintergrund, verbläut, majestätisch die Berge erheben.

OTTO RASIM (Wien 1878 - 1936 Innsbruck) Wintertag, 1935 Tempera/Karton, 39,5 x 38,3 cm signiert O. Rasim und datiert 1925 verso beschriftet Ein Wintertag Otto Rasim 1935, Frohe Weihnachten 1937Provenienz: Privatbesitz NiederösterreichSCHÄTZPREIS: € 2.000 - 4.000 Österreichischer Landschaftsmaler und Skifahrer. Besuchte die Künstlerkolonie in Dachau und war Schüler von Hans von Hayek. Ab 1904 in Mühlau bei Innsbruck, 1912 Gründung Künstlerbund Heimat (später Tiroler Künstlerbund). Einer der ersten "Schneemaler" in Tirol, Winterlandschaften und Gebirgsszenen wie Alfons Walde und Max von Esterle. Schneelandschaften vergleichbar mit Sebastian Isepp.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf Blätter und Blüten Collage und Mischtechnik/Papier, 65,5 x 44,6 cm auf Karton montiertProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

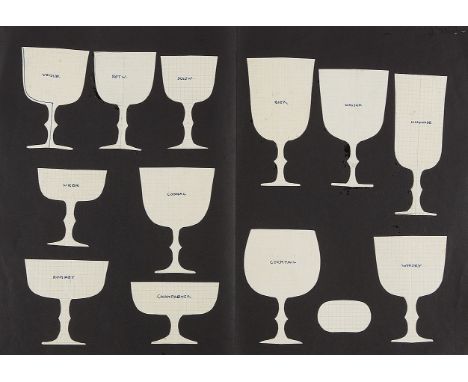

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf Trinkgläser Collage/Papier, 42,1 x 59,5 cm auf Karton montiertProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

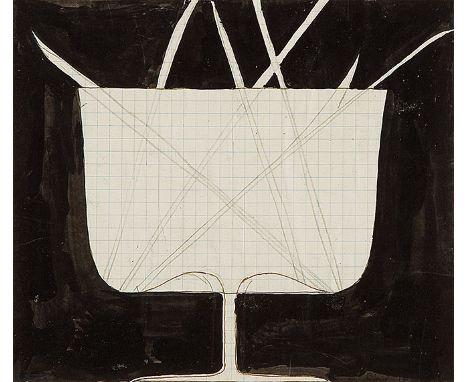

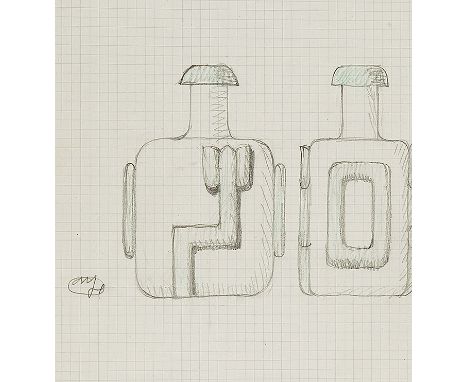

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Stengelglas Bleistift und Tusche/Papier, 21,9 x 30,2 cm auf Karton montiertsigniert Hoffmann und monogrammiert JHverso beschriftet No 4, zweifach gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF HOFFMANN.Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.000 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

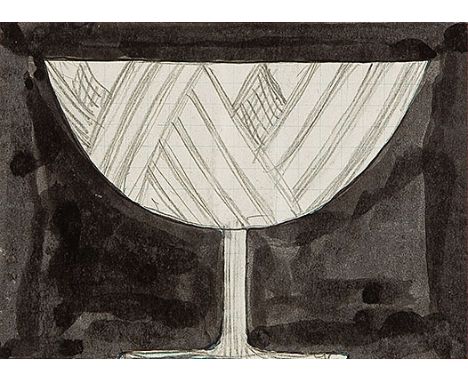

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) verziertes Glas Bleistift und Tusche/Papier, 8 x 10,9 cm signiert Hoffmann, monogrammiert JH.verso beschriftet No. 35Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 400 - 800 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerks. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Glas mit floraler Verzierung Bleistift und Tusche/Papier, 9,9 x 10,2 cm monogrammiert JH und gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF HOFFMANNProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 400 - 800 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutenster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerks. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

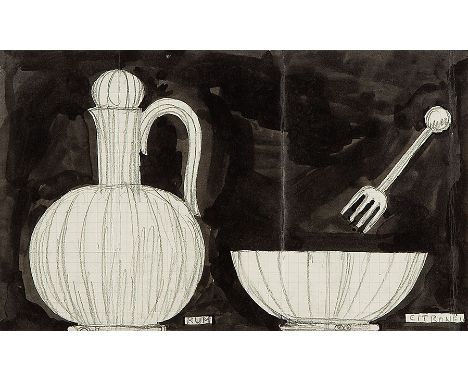

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Karaffe, Schüssel und Gabel Bleistift und Tusche/Papier, 16,6 x 26,4 cm auf Karton montiertmonogrammiert JH und beschriftet RUM CITRONEN verso gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF und HOFFMANN, nummeriert NR 22Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 1.000 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutenster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

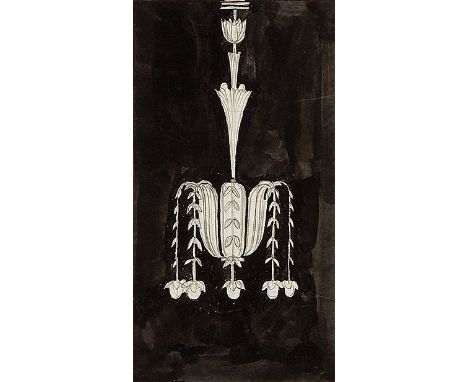

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf eines Lusters Tusche und Bleistift/Papier, 19,3 x 32,6 cm auf Karton montiertProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 1.000 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutenster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

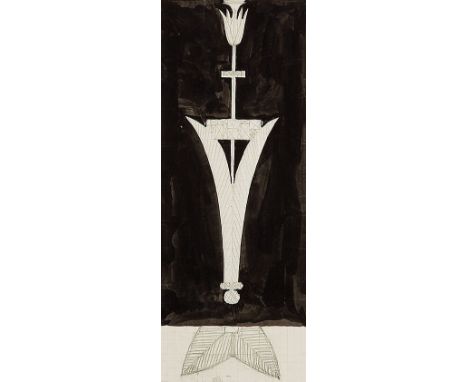

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Entwurf einer Lampe Tusche und Bleistift/Papier, 30,4 x 32,8 cm auf Karton montiertProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 1.000 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutenster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerks. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

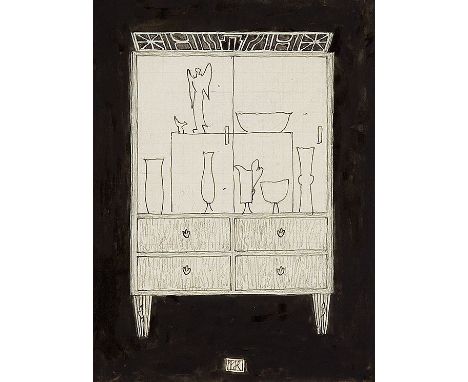

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Vitrinenkasten Bleistift und Tusche/Papier, 21 x 15 cm monogrammiert JHverso beschriftet Vitrinenkasten und gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF HOFFMANN.Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 1.000 - 1.500 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

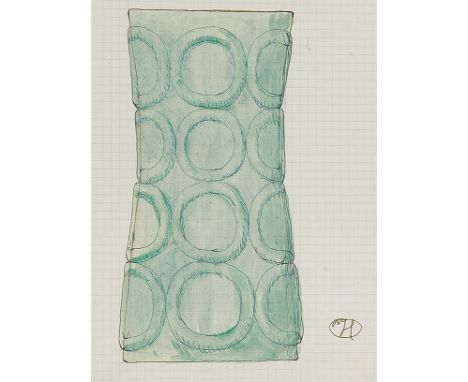

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Grüne Vase Tinte und Aquarell/Papier, 26,5 x 21 cm monogrammiert JHverso beschriftet 600 und gestempelt ATELIER OB. BAUR. PROF. ARCH. DR. h.c. JOSEF HOFFMANNProvenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.000 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerks. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.

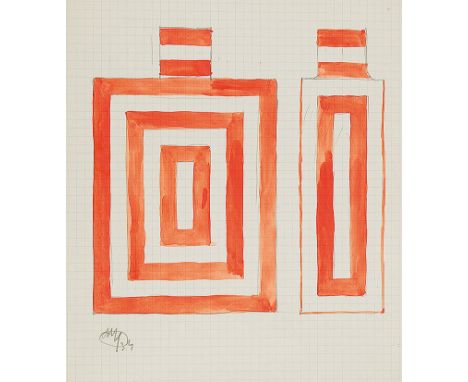

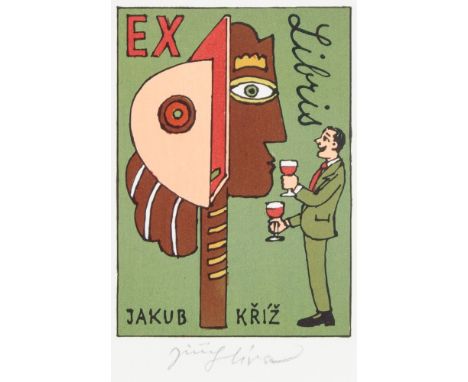

JOSEF HOFFMANN* (Pirnitz 1870 - 1956 Wien) Roter Flakon Aquarell und Bleistift/Papier, 29,6 x 20,9 cm monogrammiert JH und datiert 34Provenienz: Carla Hoffmann, Privatbesitz WienSCHÄTZPREIS: °€ 500 - 1.000 Österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Kunsthandwerker und Designer. Gilt neben Otto Wagner und Adolf Loos als bedeutendster Architekt des 20. Jahrhunderts in Österreich. Studierte an der Akademie der bildenden Künste Architektur bei Otto Wagner. 1895 mit Josef Maria Olbrich, Carl Otto Czeschka, Koloman Moser und Leo Kainradl Mitglied im Siebener-Club. Gründete 1987 mit Gustav Klimt, Koloman Moser, Josef Maria Olbrich, Maximilian Kurzweil, Josef Engelhart, Ernst Stöhr, Wilhelm List, Adolf Hölzel als Abspaltung vom Künstlerhaus die Wiener Secession. 1899 bis 1936 Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule. Gründete 1903 mit Kolo Moser die Wiener Werkstätte. 1912 Gründungsmitglied des Wiener Werkbundes. Gestaltete viele Ausstellungen, Mitbegründer der Kunstschau. Anfangs vom französischen Art Noveau geprägt, später Einflüsse vom schottischen Architekten Mackintosh und dem britischen Arts and Crafts Movement. Interesse an der Umsetzung von Raumkunst und der Idee des Gesamtkunstwerk. Architektonische Entwürfe für u.a. Sanatorium Purkersdorf 1903, Palais Stoclet in Brüssel 1905-1911, Innenausstattung Kabarett Fledermaus 1909, Villa Skywa-Primavesi 1913-1915, Österreich Pavillon für Kölner Werkbundsiedlung 1914, Österreich Pavillon Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Schuf auch Entwürfe für Innenausstattungen, Möbel, Tische, Stühle, Kästen, Vitrinen, Stoffe, Geschirr, Besteck, Lampen, Luster, Vasen, Dekorationen usw. Der Architekt, Designer, Lehrer und Ausstellungsmacher Josef Hoffmann (1870–1956) zählt zu den zentralen Figuren der Wiener Moderne und internationalen Lebensreformbewegung um 1900 und zu den bedeutendsten österreichischen Architekten überhaupt. Sein Schaffen, das sechs Jahrzehnte umfasst, wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Auszeichnungen geehrt. Josef Hoffmann kam als Josef Franz Maria Hoffmann in Pirnitz auf die Welt und wuchs in einer wohlsituierten Familie auf. Der Vater Josef Hoffmann war Bürgermeister und Miteigentümer einer Textilmanufaktur; die Mutter Leopoldine Hoffmann, geborene Tuppy, führte den kinderreichen Haushalt. Josef war der einzige Sohn; er wuchs mit drei Schwestern auf, zwei weitere Geschwister waren kurz nach der Geburt gestorben. Nach dem Gymnasium in Iglau (1879–1886) besuchte er die Höhere Staatsgewerbeschule in Brünn (1887–1891), es folgte eine einjährige Tätigkeit im Militärbauamt in Würzburg. 1892 kam er nach Wien, wo er Schüler Carl von Hasenauers an der Akademie der bildenden Künste wurde und ab 1894 bei Otto Wagner Architektur studierte. Im Anschluss an sein Diplom (Juli 1895) reiste er mit einem Reisestipendium (Rompreis) nach Italien. Aus Capri nach Wien zurückgekehrt, trat Hoffmann 1896/1897 in das Atelier Wagners ein. Ab 1898 war er als eigenständiger Architekt und Designer tätig. Bereits 1895 mit Josef Maria Olbrich, Kolo Moser, C. O. Czeschka und Leo Mitglied des "Siebener-Clubs", zählte Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Secession, deren Mitglied er ab dem 21. Juli 1897 war. 1905 verließ er die Wiener Secession mit der sogenannten „Klimt-Gruppe“. 1938/1939 und von 1945 bis 1956 war Hoffmann neuerlich Secessions-Mitglied und stand der Vereinigung von 1948 bis 1950 als Präsident vor. Von 1899 bis 1936 war Hoffmann Professor an der Wiener Kunstgewerbeschule (Fachklasse für Architektur). Nach seiner (unfreiwilligen) Emeritierung erhielt er Lehraufträge an der Universität für angewandte Kunst (1937) und der Akademie der bildenden Künste (1946–1947). Am 1. Mai 1903 gründete er zudem gemeinsam mit Kolo Moser und mit Förderung des Bankiers Fritz Waerndorfer, für den Hoffmann 1903/1904 dessen Villa in der Weimarer Straße 45 umbaute, die Wiener Werkstätte. Weiters war Josef Hoffmann 1912 Gründungsmitglied des Österreichischen Werkbunds. Von 1903 bis 1922 war Hoffmann mit Anna Hladik verheiratet. Der gemeinsame Sohn Wolfgang, zu dem er zeitlebens ein schwieriges Verhältnis hatte, war bereits 1900 auf die Welt gekommen. 1925 ging Josef Hoffmann eine Ehe mit Karla (Carla) Schmatz ein. Zu Hoffmanns Schülern zählten u. a. Carl Witzmann, Oswald Haerdtl und Otto Prutscher. Neben seiner Lehrtätigkeit gestaltete Hoffmann viele Ausstellungen und war auch Mitbegründer der „Kunstschau“. Hoffmann entwickelte in Wien eine rege Bautätigkeit, die ihren Höhepunkt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erreichte. Mit dem Sanatorium Purkersdorf, das er 1903 auf Vermittlung Berta Zuckerkandls errichtete, wurde Hoffmann zu einem der wichtigsten Architekten der neuen Baukunst. Seinen international anerkannten Namen schuf Hoffmann sich durch den Bau des Palais Stoclet in Brüssel, eines Meisterwerks des Nachimpressionismus und Symbolismus (1905–1911), an dessen Innengestaltung Gustav Klimt maßgeblich beteiligt war. In Wien gestaltete Hoffmann unter anderem das Geschäftsportal der k. k. Hof- und Staatsdruckerei (1908), die Innenausstattung des Kabaretts "Fledermaus" (1909) und den Umbau des Graben-Cafés (1912). Für die Kölner Werkbundausstellung 1914 entwarf er den Österreichischen Pavillon ebenso wie für die Kunstgewerbeausstellung in Paris 1925. Nach dem Ersten Weltkrieg baute er für die Stadt Wien ab 1924 Wohnhausanlagen, beispielsweise den Winarskyhof oder den Klosehof. 1929 entwarf er ein Projekt für eine Kunsthalle auf dem Karlsplatz, das nicht realisiert wurde. In der Werkbundsiedlung errichtete er die Häuser 8, 9, 10 und 11. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Hoffmann u. a. mit der Errichtung des Hauses der Wehrmacht in Wien betraut.