We found 176068 price guide item(s) matching your search

There are 176068 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

176068 item(s)/page

Crocifisso reliquiario in lapislazzulo con Cristo Re e finimenti in bronzo fuso, cesellato e dorato, arte orafa italiana, Roma o Firenze XVII secolo, cm 41x18, L’elegante crocifisso da devozione privata è realizzato nei canoni della preziosa oreficeria barocca, unendo preziosi minerali come il lapislazzulo e raffinati finimenti in metalli preziosi o bronzo dorato finemente cesellati. Cfr.: Gli ultimi Medici. Il Tardo Barocco a Firenze 1670-1743, AA.VV. centro di Firenze 1974, pag.360, tav.202

Medaglione devozionale con Crocifissione, argentiere messinese della seconda metà del XVII secolo e maestranze di area nordica della fine del XVI secolo, cm 5,5x7,6 (cornice) e 1,8x2,4 (medaglione), Il pregevole medaglione con cornice in filigrana d’argento presenta un ricco intreccio di motivi vegetali da cui sbocciano varie infiorescenze a rilievo con stami a grani e termina in basso con un grosso tulipano dalla forte valenza simbolica. La ricca intelaiatura ricalca quasi pedissequamente quella del medaglione devozionale di collezione privata di Palermo, riferita da Maria Concetta Di Natale a maestranze siciliane della seconda metà del XVII secolo. L’opera mostra centralmente due smalti dipinti raffiguranti la Madonna della Lettera e San Domenico di probabile produzione messinese per la tipologia degli smalti e per l’inserimento della Vergine venerata nella città dello Stretto (M.C. Di Natale, scheda 1,28, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, pp. 97-99). Affinità stilistiche sono pure riscontrabili con il medaglione devozionale con Sacra Famiglia pressoché coevo della Collezione Volpe di Roma, pure di maestranza siciliana (M.C. Di Natale - G. Volpe, scheda 1,27, in Ori e argenti. . ., 1989, pp. 97-98). Tra le innumerevoli opere in filigrana realizzate dagli abili artisti siciliani è da inserire pure il calice della Cattedrale di Cefalù del 1703 (M. Accascina, I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane, Busto Arsizio 1976, p. 105; C. Guastella, La suppellettile e l’arredo mobile, in Materiali per la conoscenza storica e il restauro di una cattedrale. Mostra di documenti e testimonianze figurative della basilica ruggeriana di Cefalù, Palermo 1982, p. 153) e un altro simile esemplare della Cattedrale di Gerace, datato 1726, commissionato dal vescovo Diez De Aux, il cui stemma è posto alla base del manufatto (M.T. Sorrenti, in Arte e fede a Gerace, 12-20 sec.: guida breve all’esposizione, a cura di M. Cagliostro-MT. Sorrenti, Roma 1996, pp. 12, 16). Gli ornati dell’opera in esame rievocano inoltre quelli del calice della chiesa di S. Chiara di Matera eseguito nel 1702, il cui autore, per la presenza del punzone nella struttura in filigrana, è stato identificato da Claudia Guastella nell’argentiere palermitano Gaetano Nicodemi, probabilmente specializzato in tale lavorazione (C. Guastella, in Orafi e committenza nel territorio nisseno, catalogo della mostra a cura di C. Guastella, in corso di stampa. Per l’opera si veda anche E. Catello, Un grande patrimonio di argenti antichi, in Argenti in Basilicata, catalogo della mostra a cura di S. Abita, Salerno 1994, pp. 152-153). Un abile argentiere messinese, invece, eseguiva il calice in filigrana della chiesa di Santa Maria La Nova di Scicli (RG), opera del 1706 (G. Musolino, scheda 148, in Il Tesoro dell’Isola. Capolavori siciliani in argento e corallo dal XV al XVIII secolo, catalogo della mostra a cura di S. Rizzo, Catania 2008, pp. 922-923). Proprio quest’opera è quella che come tipologia di lavorazione e di decorazione si avvicina più di tutte al manufatto _ permettendo di ipotizzare, pur in assenza di marchi, che anche la comice di filigrana di Rimini sia stata realizzata da un altrettanto abile artista dell’area dello Stretto. Il calice di Scicli ripropone, infatti, simili motivi fitomorfi e floreali con stami perlinati e grani che demarcano e concludono le varie parti dell’opera. Con l’intreccio di sottili fili d’argento gli argentieri siciliani creavano anche tutta una serie di piccoli manufatti “nei quali la riduzione in miniatura viene operata imitando tipologie oggettuali tratte dall’ebanisteria (sedie, tavolini, letti, portantine, lampadari), dall’ argenteria, dall’arte della maiolica o del vimine intrecciato (reliquiari, vasi con frasche, alzate, vassoi, cesti)” e “dalla vita quotidiana (scaldini, bracieri, carrozze)” (S. Grasso, Le filigrane, in Wunderkammer siciliana alle origini del museo perduto, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, Napoli 2001, p. 263). Rientrano in questa tipologia alcuni oggetti in filigrana della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, tra cui si ricordano un letto a baldacchino, un’alzata, un braciere e molti altri realizzati in Sicilia tra la fine del XVII e la metà del XVIII secolo (cfr. S. Grasso, schede II.98 - II.113, in Wunderkammer. . ., 2001, 2001, pp. 265-271) e ancora varie miniature in filigrana coeve di derivazione siciliana pure della Collezione di Rimini, come i vasetti con frasche con il corpo in ambra. Se l’utilizzo della filigrana è documentato a Messina da vari punzoni apposti soprattutto nel corso del XVIII secolo, la sua lavorazione, come già detto, è pure attestata a Palermo tra la fine del Seicento e la metà del Settecento sia dal rinvenimento dei capitoli della maestranza (S. Barraj a, La maestranza degli orafi e argentieri di Palermo, in Ori e argenti..., 1989, p. 372; Idem, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal XVII secolo ad oggi, Milano 1996, p. 49) sia dal reperimento di atti d’archivio e pochi marchi riscontrati (M.C. Di Natale, scheda n. 114, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001, p. 434). Anche Maria Accascina osservava che tale arte “antica gloria del laboratorio di Palermo” in età normanna e sveva fosse pure fiorente nel capoluogo siciliano, ma a differenza di Messina, i manufatti prodotti non venivano generalmente marchiati (M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974, p. 403). La cornice della Collezione Maranghi ingloba un medaglione non pertinente al resto dell’opera, secondo l’uso dei collezionisti del passato che tendevano a volte ad aggiornare secondo nuove mode le opere o rifare parti rovinate nel tempo. Poteva trattarsi di un cameo, di cui si è perso probabilmente lo sfondo su cui erano poste le micro-sculture eburnee, transitato sul mercato antiquario messinese e riadattato all’interno della teca in cristallo di rocca. La tecnica utilizzata per il gruppo della Crocifissione, di raffinata fattura, affollato di figure, che presenta tra l’altro la Madonna, San Giovanni Evangelista, la Maddalena e soldato a cavallo, fa ascrivere il manufatto ad area nordica, probabilmente eseguito tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, epoca d’oro delle Wunderkammern. Tale realizzazione richiama alla memoria i pendenti con verre églomisé, ancora custoditi nei tesori siciliani, come quello del Museo Pepoli di Trapani con Agnus Dei da un lato e Crocifissione dall’altro, dubitativamente ascritto ad orafo siciliano della prima prima metà del XVII secolo, le cui scene sono eseguite a rilievo forse in cera dipinta (M.C. Di Natale, I gioielli della Madonna di Trapani, in Ori e argenti..., 1989, p. 79). Al cristallo di rocca, come al corallo, viene attribuito valore apotropaico contro il fascino (P. Castelli, Le virtù delle gemme, il loro significato simbolico e astrologico nella cultura umanistica e nelle credenze popolari del Quattrocento. Il recupero delle gemme antiche, in L ’oreficeria nella Firenze del Quattrocento, catalogo della mostra a cura di M.G. Ciardi Drupè dal Poggetto, Firenze 1977, pp. 309-363). La sua lavorazione nell’Isola, attestata già nella tradizione araba e normanna (M. Accascina, Oreficeria. 1974, p. 262), è documentata nel XVI secolo, da quanto si evince dall’inventario del 1573 dell’orafo Russitto, che enumera “un pezzo di cristallo rustico”, non lavorato, insieme ad altre opere in cristallo di rocca (G. Gardella, La “Heredita del quondam Pietrb'Rosfltto”l57î Inventdifin per la pubblica vendita di gioielli e utensili di bottega appartenuti a un ricco fabbricante dell ’argenteria di Palermo e nomi degli acquirenti, Palermo 2000)

Busto femminile “all’antica” in terracotta parzialmente policromata, Gioacchino Fortini (Settignano 1670 - Firenze 1736), Firenze ultimo decennio del XVII secolo, altezza cm 70, Il bel busto muliebre è ascritto da Sandro Bellesi alla prima produzione, databile fra la fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni novanta del seicento, dello scultore fiorentino Giovacchino fortini, allievo del maestro Giuseppe Piamontini. Di fatto come scrive Bellesi nella monografia sull‘artista, in cui pubblica l’opera, questa “...rivela (...) Assonanze dirette con alcune sculture piamontiane più interessanti contemporanee o di poco precedenti, come i busti marmorei di Palazzo Pitti, punti di riferimento imprescindibili per gran parte degli scultori fiorentini del tempo” Opera pubblicata su: - Giovacchino Fortini. Scultura, Architettura, Decorazione e Committenza a Firenze al tempo degli ultimi Medici, Sandro Bellesi e Mara Visonà, ed. Publistampa Firenze, vol.II, pag. 226, fig.2B e 2C. - I Marmi di Giuseppe Piamontini, Sandro Bellesi, ed.Publistampa Firenze, pag.30-31, fig.25.

Scultura in legno dorato e dipinto raffigurante Salvator Mundi, scultore barocco d’oltralpe, sud della Germania o Austria XVIII secolo, altezza cm 88, La figura di Cristo, in piedi su un globo che rappresenta il mondo, mentre rivolge lo sguardo al cielo è poggiante su un’elegante base intagliata con motivi a volute e rocaille rimanda ai modelli stilistici del barocco maturo d’oltralpe.

Placca tripartita in avorio raffigurante flagellazione di Cristo. Bottega degli Embriachi, Italia o Francia XV secolo, La placca di forma rettangolare delimitata da una cornice intarsiata con motivi geometrici e filettata in corno e legno, presenta una costruzione architettonica tripartita in torri. Sul fronte, al centro il Cristo alla colonna con ai lati i suoi aguzzini. Materiale, modello esecutivo e stilistico fanno inserire quest’opera nella importante e documentata produzione di oggetti come cofanetti, trittici, altaroli e specchi in osso e in avorio iniziata dal fiorentino Baldassarre degli Embriachi e proseguita con grande successo dai figli Giovanni ed Antonio tra la fine del XIV e il XV secolo. Numerosi esempi della loro arte sono conservati nei più importanti musei di tutto il mondo. Cm 18,5 x 16, Già Bonhams, Londra, aprile 1997, European Sculpture, works of art and maiolica, lotto 113

Importante scultura in avorio raffigurante S.Antonio Abate. Artista italiano o d’oltralpe operante nella fine del XVI secolo, La raffinata scultura, realizzata con mirabile capacità esecutiva, rappresenta un S.Antonio abate che con un hanchement del corpo, probabilmente un escamotage adattato per seguire la naturale forma della zanna, nel suo abito monacale mostra gli attributi iconografici del libro delle scritture e del maiale che lo identifica come protettore degli animali domestici. I modelli stilistici rimandano a quel mondo artistico ancora legato a modelli del manierismo cinquecentesco mediato dai nuovi dettami del primo barocco che trova molti esempi nella scultura veneta tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo. Scultori del legno e del marmo, fonditori di bronzi e intagliatori di avorio, questi ultimi meno indagati dalla critica storico-artistica ma comunque citati dai documenti del tempo operano in questo particolare periodo storico. Il nostro avorio, che reca sotto la base una scritta ad inchiostro G.P.B. 1584 probabilmente riferibile all’autore non identificato, trova analogie stilistiche e figurative con alcune opere in avorio di analogo soggetto e dimensioni più ridotte (fig.1) firmate dallo scultore Francesco Terilli (Feltre 1550 - Venezia 1630) che in area veneta e databili tra i primi decenni del XVII secolo. Altezza cm 31, Cfr.: “Diafane passioni. Avori barocchi dalle corti europee” catalogo mostra a cura di E.D. Schmidt e M.Sframeli, ed. Sillabe, museo degli argenti, Firenze 2013

Corpus Christi in avorio scolpito, Francia o Fiandre XVI-XVII secolo, cm 23x35, Il bel Cristo morto, dalle lunghe membra e dal corpo con una muscolatura levigata e affusolata, rende debito stilistico ai modelli tardo-manieristi del Rinascimento ed in particolare ai modelli michelangioleschi elaborati da autori come Guglielmo della Porta (1532-1602) a partire dalla seconda metà del Cinquecento

Corpus Christi in avorio scolpito su croce un legno ebanizzato con finimenti in argento, sul retro della croce iscrizione “CARD ALDOBRANDI P. ANT: CICA”, scultore fiammingo o spagnolo attivo in Italia nella prima metà del XVII secolo, altezza Cristo cm 30, croce cm 87, La figura di Cristo vivo qui rappresentato con la bocca e gli occhi drammaticamente spalancati “in un pathos intenso e tragico nell’atto di levare l’ultimo grido di umano dolore “Elì, Elì, lamà sabactani?” (Dio mio, Dio mio, perchè mi hai abbandonato?), si propone con il suo corpo scarno e sofferente come prefetta interpretazione dell’iper-realismo interpretativo evocato dai nuovi canoni della religiosità cattolica post-conciliare. Altri esempi di analoghi soggetti, dalla vivida reance mistico-religiosa, sono documentati in Italia per mano di artisti spesso provenienti d’oltralpe come il tedesco Leonard Kern (1588-1622) o il misterioso autore spagnolo denominato “Maestro di Guadalcanal”, attivi a Firenze e Genova nella seconda metà del Seicento. L’iscrizione sul retro della croce potrebbe fare rifermento al Cardinale Pietro Aldobrandini (Roma 1571-1621), nipote di Clemente VIII e da lui consacrato cardinale nel 1593.

Placca in avorio scolpito ad altorilievo con la raffigurazione della cacciata di Adamo ed Eva, autore barocco tedesco, metà del XVII secolo, cm 21x12,5, La composizione raffigura l’arcangelo che, brandendo la spada, indica ad Adamo ed Eva la via per il mondo terreno rivolgendosi all’interno di un fitto bosco dove alti tronchi quasi privi di fogliame e un terreno aspro e pietroso su cui striscia il serpente annunciano la durezza della loro nuova condizione umana e terrena. Le figure sono rappresentate in posizione rigide a contrasto della loro muscolare fisicità rendendo la scena estremamente teatrale. Il modo compositivo e la realizzazione stilistica ed espressiva delle figure rimandano ai modi di alcuni autori tedeschi come Justus Glesker (1610/20-1675) o Melchior Barthel (1625-1675), che hanno influenzato larga parte della produzione barocca di opere in avorio. Cfr.: “Diafane Passioni. Autori barocchi dalle corti europee”, catalogo mostra Palazzo Pitti, Firenze 2013, a cura di Eike D.Schmidt e Maria Sframeil, ed. Sillabe

Boccale in avorio scolpito con finimenti in rame e bronzo dorato. MAnifattura tedesca o francese (Dieppe?) del XIX secolo, Il bel boccale presenta la parte centrale del corpo in avorio finemente scolpito con raffigurazioni allegoriche dell’estate e dell’abbondanza che mostrano figure maschili e femminili, ispirate alla mitologia classica, nell’atto della mietitura del grano, della raccolta di frutti ed in altre scene a carattere bucolico in uno sfondo composto da una ricca vegetazione. Il coperchio è sormontato da un finale raffigurante Giove che cavalca un’aquila. I finimenti che completano il boccale sono realizzati in bronzo fuso e rame sbalzato e dorato a motivi di gusto tardo cinquecentesco. altezza cm 32,5

Scultura in avorio raffigurante Giove, Germania o Francia (Dieppe) XVIII secolo, base quadrilobata e svasata con cornici in ebano poggiante su piedini sferici. altezza cm 24, Raffinata scultura raffigurante il dio greco Zeus, qui rappresentato nei modi del classicismo romano come Giove, con gli attributi del fascio di fulmini e dell’aquila.

Scultura in avorio raffigurante Marte o Perseo, Germania o Francia (Dieppe) XVIII secolo, base quadrilobata e svasata con cornici in ebano poggiante su piedini sferici. altezza cm 23,5, Il dio della guerra è qui rappresentato con la curiosa caratteristica del suo scudo di bronzo (ancile) con la raffigurazione della testa della medusa; tale scudo (egida, che aveva il potere di mutare gli uomini in pietre) appartiene però agli attributi iconografici della dea Minerva, che ne fece dono a Perseo. Per tanto con ogni probabilità la figura rappresentata è quella dell’eroe mitologico Perseo.

Rilievo in stucco policromo raffigurante profilo del Redentore. Firenze o Roma prima metà del XVI secolo, ambito di Francesco Ferrucci del Tadda (1497-1585), Il rilievo dai modi realizzativi e figurativi netti e decisi presenta le forme stilistiche del tardo manierismo cinquecentesco. Un analogo soggetto è conservato presso il Museo civico di Montepulciano e altri in collezioni private. cm 53x36, Cfr.: Catalogo mostra “Umanesimo e rinascimento a Montepulciano” a cura di Antonio Sigillo, Montepulciano 1994

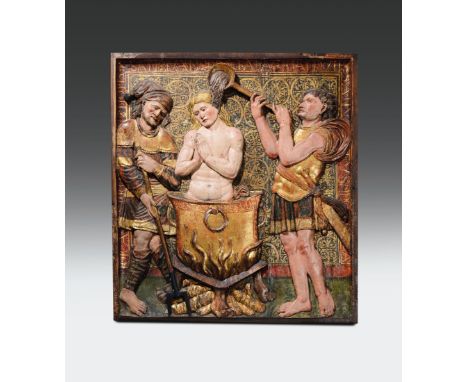

Importante rilievo in legno policromo e dorato raffigurante scena con il martirio di San Giovanni Evangelista, scultore rinascimentale spagnolo o lombardo operante nella fine del XV secolo, prossimo al Maestro di Trognano, cm 117x105, Questo magnifico e sfavillante rilievo vanta due documentati passaggi in prestigiose collezioni come quella tedesca di Richard von Kaufmann (1849-1909), economista e collezionista assai importante nella Berlino della fine dell’Ottocento in stretti rapporti con il celebre storico dell’arte tedesco Wilhelm von Bode (1845 - 1929), direttore generale dei musei di Berlino e specialista nella scultura del Rinascimento. La provenienza dalla collezione Kauffmann è attestata da un cartellino cartaceo, apposto sul retro del rilievo che ripropone la didascalia del catalogo della collezione Kaufmann della quale, nel 1917, Bode scrisse il saggio introduttivo. Nella seconda metà del Novecento, l’opera vanta, fino al 1977, una altrettanto importante presenza nella collezione dell’antiquario fiorentino Carlo De Carlo (1932-1999), figura di spicco nel panorama internazionale, singolare figura di mercante e collezionista. In entrambi i passaggi collezionistici, che testimoniano il valore artistico dell’opera che ha attraversato i più raffinati gusti di quasi un secolo, il monumentale rilievo, forse proveniente da un complesso apparato come un altare, veniva attribuito ad un artista spagnolo del Quattrocento, probabilmente osservando la fastosa decorazione a ‘estofado’, una particolare tecnica espressiva peculiare della penisola iberica. Questa proposta attributiva, filtrata da studi più recenti che hanno restituito un panorama più articolato della diffusione di questa tecnica, presente anche in altre aree geografiche amministrate o in contatto con la Spagna, può essere ulteriormente vagliata: i modelli iconografici e stilistici della nostra composizione sono ascrivibili ad una matrice rinascimentale italiana, non trovando accordo con il mondo artistico spagnolo di fine Quattrocento, pervaso da influenze naturalistiche fiamminghe, che solo nei primi decenni del Cinquecento con artisti come lo spagnolo Alonso Berruguete o italiani come Jacopo Torni e Pietro Torrigiani, presenti nella penisola iberica, si aprirà alla culura del Manierismo toscano. In particolare, l’opera indica affinità con la produzione artistica del tardo-quattrocento lombardo, indagata, in anni recenti, da Raffaele Casciaro (2). L’autore del rilievo mostra, infatti, una cultura figurativa mantegnesca, attecchita nell’area padana in seguito all’attività di Donatello a Padova, che si diffonde anche nell’area lombarda ad opera di artisti di primo ordine come il cosidetto “Maestro di Trognano” e l’intraprendente bottega di Giacomo del Maino. Il ‘naturalismo padano’ che qualifica il rilievo, espresso nella muscolarità dei personaggi, dal “prognatismo” dei volti degli aguzzini o dal modo di intagliare i capelli a larghe ciocche, nonché l’uso delle sontuose decorazioni e scritte in oro, rimanderebbe ad alcune opere come i quattro pannelli raffiguranti la Passione di Cristo conservati al Museo civico del Castello Sforzesco a Milano o la Flagellazione presso il Monastero delle Romite Ambrosiane di Varese, eseguiti nell’ultimo quarto del Quattrocento ascritti al ‘Maestro di Trognano’, scultore di spicco nel panorama scultoreo dell’epoca. (1) cfr. Cassirer e Heblin, Berlino, dicembre 1917, vol.3, n.301, tav.53. (2) - R. Casciaro, La scultura lignea lombarda del Rinascimento, Milano 2000. - R. Casciaro, I confini della scultura lignea lombarda, in Sulle tracce di Mantegna, Zabellana, Giolfino e gli altri, sculture lignee tra Lombardia e Veneto 1450-1540, cat. della mostra a cura G. Fusari e M. Rossi, Gruppo San Luca Onlus 2004, da pp. 39 a 49

Scultura lignea policroma raffigurante “Annunciata”. Artista operante in Campania nella prima metà del XVI secolo prossimo a Giovanni da Nola (1478-1559), L’opera dalla pacata solennità mostra notevoli affinità stilistiche e compositive con alcune opere lignee dello scultore rinascimentale Giovanni da Nola come la Madonna con Bambino conservata presso il santuario della Madonna delle Grazie di Vallo della Lucania o il presepe conservato presso la chiesa di S.Giuseppe dei Falegnami a Napoli. altezza cm 151, Già collezione Maria Callas

Importante “corona aurea” in argento, bronzo dorato, smalti e pietre colorate. Orafo tardo gotico francesizzante operante in Italia nel XV secolo, La rara opera di oreficeria è composta da otto elementi snodabili uniti da cerniere con la parte inferiore a placchette di forma rettangolare con base arcuata riquadrate da una cornice a cordoncino e recanti iscrizione e figure di animali e floreali su fondo smaltato. Parte superiore a foggia di giglio con castoni ovali e quadrati sulla base. La raffinata oreficeria rimanda stilisticamente ad una produzione italiana influenzata da modelli del gotico internazionale francese. La scritta presente sulle placchette smaltate +CORO NA+AU REA+ SANC TI+CAP UT+G IUSG indica l’uso del manufatto che cingeva la testa di un Santo o di una Santa. Simili opere sono presenti e documentate nella produzione di oreficeria sacra italiana compresa tra il tardo gotico ed il rinascimento. cm 12x8 Si ringrazia Giuliano Centrodi per le preziose indicazioni.

Scultura in legno policromo rappresentante San Giorgio che uccide il drago, Fiandre, XVI secolo, La sculturina, di chiara matrice del nord Europa, presenta la classica scena di San Giorgio che uccide il drago. La mancanza del cavallo e del mantello rendono la scena molto sintetica e scarna, mentre la forma ridotta e soprattutto la forma semi-rotonda della faccia del Santo fanno propendere per una assegnazione della scultura a quell’area fiamminga o del nord della Francia in cui le botteghe di Malines diffusero con le loro inconfondibili Madonne questo tipo di gusto. altezza cm 55

Grande scultura in legno policromo raffigurante Cristo alla colonna. Scultore ligure o lombardo della fine del XVI secolo, L’imponente scultura mostra modelli stilistici propri dell’area artistica tardo ottocentesca tra Liguria e basso Piemonte influenzata dall’opera di artisti lombardi come Giovanni Angelo del Maino. Altezza cm 176

Mortaio Tipo antico, primo gruppo, Simile al precedente, ma di fattura più modesta. Protuberanza piatta, leggermente sagomata, perforata al fine di tenere un anello a sospensione. Il suo profilo è decorato da una punta a forma di diamante al centro e da un motivo a scala che sale e scende verso la superficie del corpo. Tra gli elementi a forma di lancia, si individuano teste di giullari con corone degli stolti e rosette al di sotto. Altri esempi hanno diversi motivi ed intarsi. Alcuni decori simili sono stati occasionalmente utilizzati al posto di decori a lancia o a balaustra per decorare il corpo. Altezza cm 13, diametro cm 16,5, pestello cm 21,5

Mortaio Fiorentino, 1500 circa, Forma tozza, cilindrica. Nonostante l’esecuzione leggermente approssimativa di proporzioni classiche: perfetta armonia tra il pesante basamento e il corpo a fregio. Il bordo sporgente composto da una strombatura e da un cavetto e da un profilo inferiore. La base si stringe verso il corpo da un pesante plinto attraverso un ovolo invertito e una scotia. Manici a S a forma indistinta di animale o vegetale. Intorno al corpo corre una fila a forma di balaustra con intervalli regolari e densamente spaziati a sezione triangolare, sette per ogni lato. H. 9 cm; D. 12,5; W. 13 cm Patina marrone caldo Sono noti altri tre pezzi simili: Vendita R. Tolentino (New York, American Art Association, 25 Aprile 1920, n° 239; H. 9,5 cm); collezione privata in Firenze (L.B. p. 74f, fig. 84; H. 7cm D. 12 cm); Collezione privata Americana (W.D. Wixom, Renaissance Bronzes from Ohio Collections, Exh. Cleveland Museum of Art, 1975, n° 5; H. 11.9 cm; D 17 cm). Quest’ultimo ha un’iscrizione: Bartolomeo. Daverrazaon. MCCCC..XX. Il nome è stato considerato come quello del produttore. È tuttavia più probabile sia quello del proprietario, membro di un’importante famiglia fiorentina, sepolto nella cappella di S. Croce. La data è controversa. La lacuna nella data potrebbe essere riempita da LX (1480), oppure CX (1530) o CL (1570) o meno probabilmente da XX (1440). I mortai decorati con balaustre di varie forme sono molto frequenti e sembrano aver goduto a lungo di popolarità. Confronto: vendita L. Grassi (New York, American Art Associations, 20 gennaio 1927, n°23), che ha le colonnine più ampiamente distanziate e medaglioni negli interstizi, che è anche una disposizione frequente. Letteratura: L. B. pl. XVI Altezza cm 9, diametro cm 12,5

Mortaio Tipo rinascimentale, Basso, svasato forma conica. Bordo ampiamente sporgente con orlo modellato indifferentemente, che sfocia con una gola direttamente nel corpo. La demarcazione indicata da un altrettanto indeterminata modanatura. La base e il corpo procedono insieme, cosicché è dubbio quale delle due modanature a forma di toro e l'astragalo debba essere considerata come parte dell'una o dell'altro. Solo il basamento arrotondato sporge leggermente. Due teste di animali, ridotte al minimo, come maniglie. Lo stretto fregio del corpo è decorato su entrambi i lati da un complesso ornamento a forma di diamante affiancato da due putti in piedi. Patina: nero verdastra Altezza cm 4,5, diametro cm 6,5, pestello cm 9,5

Mortaio Tipo rinascimentale classico, Forma a campana con una divisione prevalentemente orizzontale. Il bordo riccamente profilato scorre con una serie graduata di modanature (toro, scanalature, astragali, ecc.) nel corpo. La parte superiore del corpo è senza decoro, tranne che per due serie di corone accoppiate, che isolano una zona ristretta in cui sono fissati due manici a balaustra di sezione poligonale. Essi puntano leggermente verso il basso. Il fondo del corpo è una gola dritta e, sotto, una scanalatura che si collega direttamente con una grande scotia, che insieme con una sorta di doppio basamento con bordi arrotondati forma la base. Nella zona principale del corpo si trovano due stemmi: nel primo un leone rampante, nell'altro un’araldica, con un’aquila in alto e un leone rampante in basso. Gli scudi sono sorretti da due putti accoppiati, che si tengono le mani. Sotto ogni manico, una tigre o leone visto dalla parte anteriore. I putti su entrambi i lati sono fatti dagli stessi stampi. Alla base è stato dato il colore da una profusione di punzonature circolari sovrapposte. Patina: nero verdastra. Altezza cm 19, diametro cm 22,5, pestello cm 28

Mortaio Tipo Barocco, Vagamente a forma di campana. Il bordo sporgente e vagamente obliquo è riccamente decorato con una modanatura a tallone, due fregi, uno pieno di viti, foglie e rosette e l'altro con una decorazione intricata indefinita. Una divaricatura delineata con alcuni motivi floreali carica forme che guidano verso la transizione al corpo. La base consiste in un alto piedistallo leggermente obliquo con motivi floreali; un tallone e una scotia formano la transizione verso il corpo. Sovrapposto alla cesura quattro motivi floreali. La parte inferiore del corpo è arrotondata; sopra segue un fregio pieno di viti complesse e foglie, accompagnata da astragali. Due delineati manici a forma di C con curva aperta verso l'esterno, attaccate alla parte superiore del corpo; terminano in riccioli elaborati sia sopra che sotto. Su entrambi i lati del corpo una cartouche rococò su cui poggiano due putti che suonano un corno. In una un gallo, nell'altra un usignolo entrambi appollaiati il primo su un tulipano e il secondo su un fiore differente. Nei quattro angoli del corpo altri motivi floreali, quelli inferiori differenti da quelli superiori. I vari motivi floreali ripetono le stesse forme. Chiari segni di tornitura. Patina: grigio scuro verdastro. Altezza cm 29,5, diametro cm 36, pestello cm 38. La cartouche data il pezzo nel terzo quarto del diciassettesimo secolo; sembra presa dalle incisioni o dai disegni del bolognese Agostino Mitelli (1609-1660).

Quattro piatti Savona, fine XVII - inizi XVIII secolo, Maiolica a gran fuoco in monocromia blu, diametro circa cm 24,5 Qualche sbeccatura Corpo circolare, cavetto piatto, piede ad anello rilevato. Bordo liscio. Fondo azzurrino. Marca lanterna in blu. Quattro piatti, probabilmente di un servizio ad uso domestico, sono decorati con putti o figura nel cavetto. L’intera superficie è decorata con il motivo “a tappezzeria” comprendente, tralci fogliati e piccoli fiori.

Stagnone di farmacia in maiolica, Savona o Albisola, prima metà del XVIII secolo, Maiolica a gran fuoco in monocromia blu, altezza cm 46 Difetti, sbeccature e restauri Al centro Madonna Assunta con angeli, idrie e mascheroni a rilievo, fascia con cartiglio epigrafico “Aq. Matricarie”. Senza marca

Importante teca di gusto barocco con struttura mistilinea architettonica lastronata in bois de rose e arricchita con intagli a volute dorati. Ausburg XVIII secolo, Corpo riccamente ornato con intarsi in metallo (peltro o argento) su fondo nero e castoni contenenti vetri sfaccettati e colorati. Fronte con vetri concavi e convessi a fondo con specchio. Cm 38x17,3x54,5

Rare Edwardian Transport medal and S Africa 1899-1902 clasp BWM and MMM to J Sheldon 2nd Engineer for P & O Ship Malta along with Miniatures; together with photo of recipient, and Book "List of Commanders, Officers & Engineers in the service of P & O steam navigation Company Feb 1893"and enamel silver compact with Merchant Navy crest

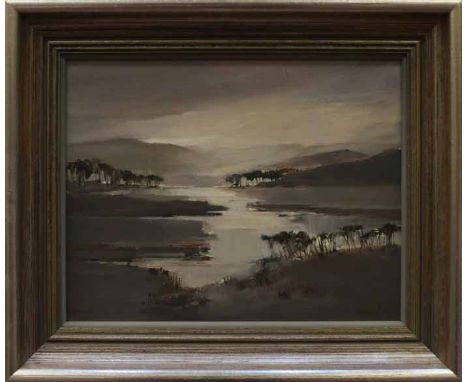

* ETHEL WALKER, KILMICHAEL GLEN, ARGYLL oil on board, signed 28cm x 33cm Framed. Gallery label verso. Note: Multi award winning artist who has a long track record of exhibiting at the top galleries including The Thackeray Gallery (London) and Roger Billcliffe (Glasgow). Collections include: Bank of Scotland; Heriot Watt University; Lillie Art Gallery; Royal Bank of Scotland; Britoil; Trustees Savings Bank; Argyllshire County Collection; Sarah Lee Holdings; City of Edinburgh Art Collection; P&O: City of Edinburgh Art Collection; Scottish Power; Nomura Securities and numerous others.

-

176068 item(s)/page