We found 977178 price guide item(s) matching your search

There are 977178 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

977178 item(s)/page

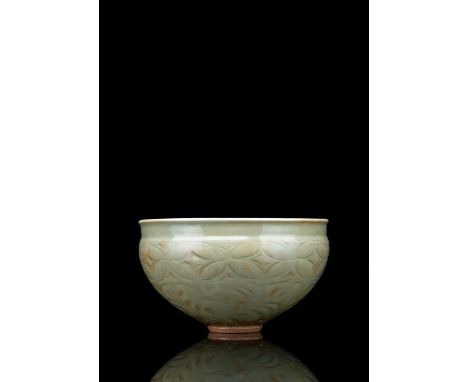

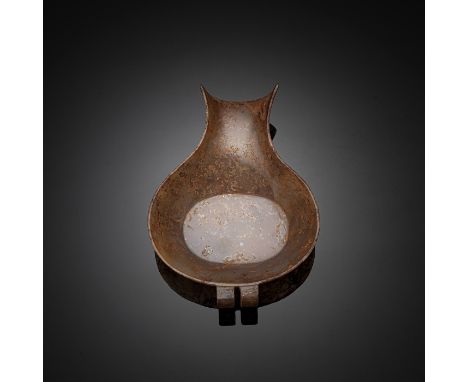

Seltene und große Yaozhou-Wärmeschale für eine KanneChina, Jin-Dynastie, ca. 12. Jh.D. 24,1/ H. 14,3 cmDiese tiefe Schale aus Steinzeug hat sanft gerundete Seiten, die von einem schmalen, sauber geschnittenen Ringfuß ausgehen. Die Seiten sind an der Mündung knapp unterhalb des umgedrehten Randes leicht verengt. Auf der Innenseite ist sie mit einem Muster aus Lotusblüten und Blättern auf einem Grund aus Wellen und gekämmten Linien verziert. Die Außenseite ist mit einem locker geschnitzten Muster aus chinesischen Münzen über Blumen verziert. Mit Ausnahme des Fußrandes und des vertieften Bodens ist die Schale mit einer hellen, olivfarbenen Glasur überzogen, die in den geschnitzten Vertiefungen dicker wird und dort, wo die Glasur dünner wird, zu einem warmen, verbrannten Rot errötet. Ein unglasierter Ring im Inneren ist an den Stellen, an denen er beim Brennen freigelegt wurde, teilweise beim Brand rot gefärbt.Aus einer bedeutenden fränkischen Privatsammlung, erworben 1989 bei Michael B. Weisbrod, New YorkPubl. 'Chinese Ceramic Art: Innovation and imitation', Weisbrod, N.Y., 1988, Nr. 27, S. 66 - 67Gut erhalten

Seltener Longquan-Pinselwascher mit Dekor von Fischen und Schildkröten mit SeladonglasurChina, Yuan-/ frühe Ming-DynastieD. 13,7 cmAus einer alten deutschen Privatsammlung, vor 1987 erworbenVgl. ein ähnlicher Pinselwascher aus der Muwen Tang Collection ist publiziert 'Song Ceramics from the Kwan Collection', Honkong Museum of Art, 1994, S. 426-27, Nr. 195Schön erhalten

Seltenes Ritualgefäß vom Typ 'hu' mit malachitfarbener PatinaChina, Östliche Zhou-DynastieH. 22,5 cmDieses seltene, fast kugelförmige und klassisch streng wirkende Gefäß ruht auf einem weit ausgestellten und außen durch eine umlaufende Kante senkrecht abgesetzten Fuß. Der Hals ist in auffälliger Symmetrie zum Fuß gleichfalls weit ausgestellt und gekantet. Die Dekoration des Gefäßkörpers besteht aus drei horizontalen, in unterschiedlicher Weise geometrisch gemusterten Bändern, deren mittleres deutlich erhaben und von den anderen beiden durch je einen vertieften Ring abgesetzt ist. Diese beiden Bänder zeigen archaische Drachen- und Wolkenformen, während das mittlere, etwas breitere Band eine doppelte Zickzacklinie mit nicht näher klassifizierbaren Füll-Elementen aufweist.Bedeutende österreichische Privatsammlung, laut Aufzeichnungen in den 1980er Jahren aus einer alten Wiener Privatsammlung erworbenPubl. Zeileis: "Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesischer Bronze", 1999, Nr. 55, S. 166-167Kleine alte Rep.-Stellen in der Wandung, etwas berieben

Bi-Scheibe aus beige-braun versinterter Jade auf HolzstandChina, Neolithikum, 3./2. Jahrtausend v. Chr.D. 21,5 cmGelbliche, deutlich durchscheinende Jade mit größeren kalzifizierten Bereichen, undekoriert, Sägemarken aufbeiden Seiten.Bedeutende österreichischen Privatsammlung, 1993 bei E. & J. Frankel, New York, erworbenPubliziert: E&J Frankel Ltd.: "Twenty-fifth Anniversary Retrospect", New York, 1992, Nr. 41, S. 108-109Zeileis, "Ausgewählte chinesische Jade aus Sieben Jahrtausenden", 1994, Nr. 62, S. 78Vgl. Hartman, J. M., Ancient Chinese Jade from the Buffalo Museum of Sience, New York 1975, p.5, pl.2., Loehr, M., Ancient Chinese Jade from the Grenville Winthrop Collection, Fogg Art Museum, Harvard University 1975, p.36, pl.6. Neolithic Burial Site in Shandong 1959, p.22, fig. 11:1, West China Union University in Cheng Te-k'un's Prehistoric China, pl.XV:1.Rest. Bruchstelle, etwas bestoßen

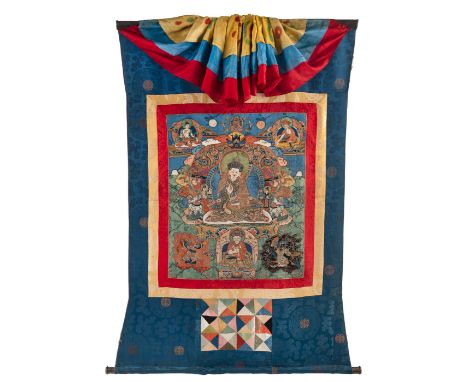

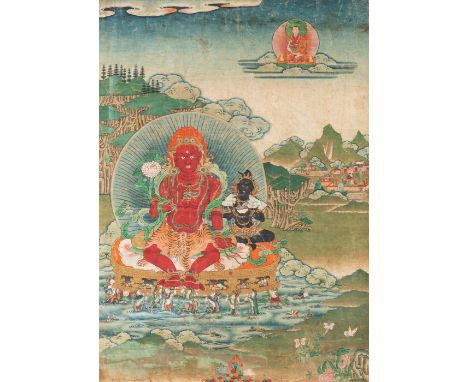

Seltenes Applikationsthangka mit der Darstellung des „Kostbaren Guru“ PadmasambhavaBhutan, 18./ 19. Jh.61 x 50 cm (130 x 85 cm mit Montierung)Brokate, Seidensatin, Stickerei mit Goldfäden; originale Seidensatin-Einfassung, mit Bija, Schutztuch aus gebatikter Seide. Guru Padmasambhava (8.- 9. Jh. n. Chr.) oder der "Kostbare Guru", wie der große indische Gelehrte und Magier von den Tibetern auch genannt wird, gilt in der tantrischen Tradition des tibetischen Buddhismus, als der zweite Buddha unseres gegenwärtigen Zeitalters. Er wird, nach der Trikaya-Lehre, als eine Emanation des Buddha Amitabha und des Bodhisattva Avalokiteshvara verehrt. Unter dem tibetischen König Thrisong Detsen (844-790 v. Chr.) führte Padmasambhava die Einführung des Buddhismus im Schneeland der Vollendung zu, die bereits der berühmte indische Gelehrte Shantarakshita (725-788 n. Chr.) begonnen hatte. Padmasambhava ermöglichte, besonders aufgrund seiner magischen Fähigkeiten, die Gründung des ersten buddhistischen Klosters Samye, und der ersten Mönchsgemeinschaft Tibets, welche zuvor immer wieder durch Dämonen behindert wurden. Da Padmasambhava in seinen Fähigkeiten und in seinem Wissen seiner Zeit weit vorauseilte, verwahrte er seine Lehren als geistige Schätze (gTer ma) an geheimen Orten. Diese wurden Generationen später durch die sogenannten Schatzentdecker (ter-tön) aufgefunden und den Gläubigen zugänglich gemacht. Eine dieser Lehren, über den nachtodlichen Zustand, ist weit über die Grenzen Tibets hinaus bis in den Westen unter dem Titel: "Das Tibetische Totenbuch" bekannt geworden. In diesem Thangka wird Padmasambhava in seiner ikonographisch gebräuchlichsten Darstellungsweise gezeigt. In seinen verschiedenen Emanationen trägt Padmasambhava unterschiedliche Hüte. Zusammen mit dem königlichen Brokatumhang bekam er von dem König des Landes den als padma-mthong-sgrol bezeichneten Hut, mit dem er generell, wie hier im Bild, dargestellt wird. Der Name des Hutes leitet sich von der Vorstellung her, durch bloßes Anschauen erlöst zu werden. Aus fünf Stoffteilen bestehend, symbolisiert er eine Lotosblume, weshalb er auch als "Fünf Blätter besitzend" bezeichnet wird. Die Aussenseite des Hutes wird mit der visuellen Meditationsstufe, und der innere Hohlraum mit der vollendeten Meditationsstufe gleichgesetzt. Seine drei nach oben gerichteten Blätter stehen für den Trikaya. Der fünffarbige Hutrand deutet auf sein Wirken als Verkörperung der Fünf Buddha-Familien. Auf dem vorderen Lotosblatt des Hutes sind eine Sonne und eine Mondsichel dargestellt, die seine Verwirklichung von "Methode" (Mondsichel) und "Höchstem Wissen" (Sonne) anzeigen sollen. Das blaue Band gilt als Symbol für seine zahllosen Gelübde, und der auf der Hutspitze befindliche halbe Vajra als ein Zeichen für die Unerschütterlichkeit seiner Meditation. Die auf den Vajra aufgesteckten Geierfedern weisen darauf hin dass er das höchste Ziel der Atiyoga-Übungen, und der höchsten Erkenntnis erlangt hat. Vor seinem Herzen hält Padmasambhava in drohender Fingerhaltung (zur Abwehr negativer Einflüsse) das Diamantszepter, und im Schoß die Schädelschale. In der linken Armbeuge lehnt der mythische Stab, Khatvanga, zusammengesetzt aus: Dreizack - der symbolisch die drei Wurzeln allen Übels: Geiz, Hass, und Stolz vernichtet; die drei Schädel der drei Zeiten; goldene Lebenswasservase; Doppelvajra und Seidenbänder. Der symbolreiche Ritualstab ist Sinnbild der Einheit von Glückseligkeit und Leerheit, und steht für die liebende Vereinigung (yab-yum) mit der spirituellen Partnerin. Im Diamantsitz thront er auf einem Mondlotos der aus dem Urozean emporwächst, als Hinweis auf die Reinheit seiner Geistnatur. Links und rechts stehen seine beiden Schülerinnen Mandarava und Yeshe Tsogyal. Sein Haupt umgibt eine grünsrahlende Gloriole. Die Aura des Guru wird von allegorischen Tieren gebildet, die die Tugenden eines Weltenherrschers symbolisieren. Über dem Guru erscheint Buddha Amitabha, zwischen Sonne und Mond. In der linken oberen Ecke thront der Bodhisattva Avalokiteshvara-Padmapani auf seinem Mondlotos, einen Lotosstängel in der rechten Hand haltend. Ihm gegenüber erscheint der erste König von Bhutan Shabdrung Ngawang Namgyel (?) (geb. 594 in Lhasa/Tibet, verstorben: 1651 in Punakha/Bhutan). Unten links erscheint ein Tsan-Dämon, umhüllt von lodernden Flammen, und gegenüber, in schwarzen Rauch gehüllt und auf einem Maultier reitend, die mächtige Schützerin Palden Lhamo (?), hier Pfeil und Bogen haltend. In der Mitte unten thront auf einem Altartisch ein Patriarch der Drugpa Schule Bhutans. Bei diesem Thangka handelt es sich um eine außergewöhnliche Klosterarbeit!Bedeutende deutsche Privatsammlung, in den 1970er und 80er Jahren gesammelt, großteils bei Schoettle Ostasiatica, Stuttgart erworbenVgl. Therese Tse Bartholomew and John Johnston, The Dragons Gift, The sacred arts of Bhutan; Serindia, 2008, Nr. 87 - Bhutan - Heilige Kunst aus dem Himalaya, Museum Rietberg, Zürich, 2010, Nr. 6, S. 28-29Minim. Altersspuren

Archaische Ritualbronze vom Typ 'hu' mit FeuervergoldungChina, spätere Zeit der Streitenden Reiche 'Zhanguo', 4. - 3. Jh. v. Chr. oder frühe Westliche Han-DynastieH. 30 cmBedeutende österreichische Privatsammlung, in den 1980er Jahren laut Überlieferung aus einer alten deutschen Diplomatensammlung erworben, die Anfang des 20. Jahrhunderts in China zusammengetragen wurdePubl.: Zeileis "Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesische Bronze", 1999, Nr. 79, S. 288-289Vgl. Jenny F. So, "Eastern Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections", Vol. III, 1995, no. 50, S. 278-283, ein ähnliches, robusteres und runderes "hu" mit anderer Dekoration in drei Registern, aber ohne Deckel, datiert auf die späte Periode der Streitenden Staaten, 4.-3. Jh. v. Chr. und mit weiteren Referenzen. - Das Palastmuseum (Hrsg.), Bronzen im Palastmuseum, Peking 1999, Nr. 318, S. 313, ein "hu" mit Deckel von ähnlicher Form und Dekoration, datiert in die späte Zhanguo-Periode - Sotheby's New York, 20.9.2000, Lot 44, ein größeres hu mit glattem Körper außer drei flachen, horizontalen Bändern und ohne Deckel, H: 46 cm, wahrscheinlich zu spät in die Han-Dynastie datiert und mit weiteren ReferenzenBerieben, Altersspuren

Anhänger aus gelbbrauner Jade in Form einer Gottesanbeterin (?)China, vermutlich frühere Zhou-DynastieL. 5,8 cmNaturalistische Darstellung des immer etwas unheimlichen Tieres, um das sich wegen seiner Tapferkeit und seines taktischen Geschickes viele Legenden rankten. Seine Hauptnahrung sind Zikaden, Symbole der Wiedergeburt. Welche rituelle Bedeutung dies hatte, ist schwer zu sagen.Bedeutende österreichische Privatsammlung, in den 1980er Jahren erworbenPubl. Zeileis, "Ausgewählte Jaden aus sieben Jahrtausenden", 1994, Nr. 149, S. 181Vgl. Chinese Jades in the Avery Brundage Collection, San Francisco 1977, pl.IX Minim. Altersspuren

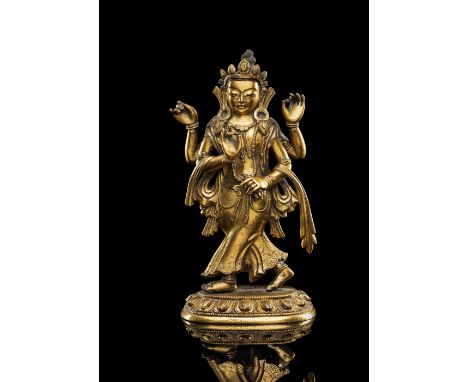

Seltene feuervergoldete Bronze einer vierarmigen OpfergöttinTibeto-Chinesisch, 18. Jh.H. 17,8 cmTanzend mit gekreuzten Beinen auf einem separaten, gegossenen Lotussockel, seine vier Arme strahlenförmig um seinen Körper herum, jede Hand zeigt eine Form des Vitarkamudra, er trägt einen Dhoti, der um die Taille mit einem vorne geknoteten Band gebunden ist, Sein Gesicht zeigt einen heiteren Ausdruck mit niedergeschlagenen Augen unter gewölbten Augenbrauen, verlängerte Ohrläppchen mit durchbrochenem Ohrschmuck, sein Haar ist zu einem Dutt gekämmt und mit einem fünfblättrigen Diadem befestigt. Wieder versiegelt.Alte europäische Privatsammlung, laut Überlieferung zusammengetragen in den 1980er Jahren, versteigert Christie's Amsterdam, 23.5.2006, Lot 676 und vom jetzigen Besitzer erworbenVergoldete Bronzetafeln, verziert mit Opfergöttinnen dieser Form, schmückten den Stupa des Klosters Densatil wie auf den Fotografien von Pietry Francesco Mele zu sehen ist, der Giuseppe Tucci 1948 auf seiner Expedition nach Tibet begleitete. Diese sind wiedergegeben in Olaf Czaja und Adriana Proser, Golden Visions of Densatil: A Tibetan Buddhist Monastery, New York, 2014, S. 38-39. Für ein Beispiel siehe Han Shuli, Xizang yishu jicui [Schatzkammer der tibetischen Kunst], Taipeh, 1995, Abb. 106.Leichte Gebrauchs- und Altersspuren

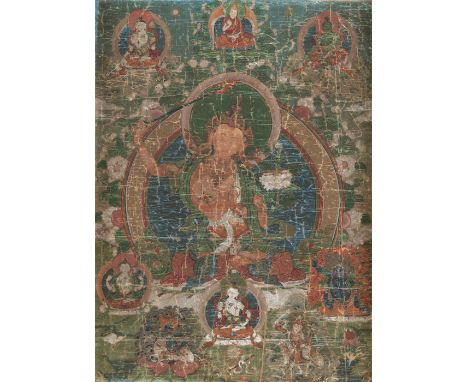

Thangka des ManjushriTibet, 18./ 19. Jh.62,5 x 45 cm R.Flankiert von der weissen und der grünen Tara, darunter Vajrasattva, Avalokiteshvara und Vajrapani. Unter Glas gerahmt.Alte bayerische Privatsammlung, erworben am 28.3.1968 von Schoette Ostasiatica, Stuttgart, Nr. 2958Publiziert: Schoettle Tibetica 1, 1968, Nr. 2958, S. 86Berieben, Alterssch.

Feuervergoldetes Gewicht aus Bronze in Form eines Tigers, der mit einem Bär kämpftChina, Han-DynastieD. 6,3 cmDer Tiger hat einen Bären zu Boden geworfen und verbeißt sich in dessen Bauch. Details sind äußerst fein in den fertigen Guß ziseliert und werden durch die erhaltene Vergoldung noch hervorgehoben. Gewichte zum Beschweren ausgebreiteter Schriftrollen oder Rollbilder waren in der Han Zeit sehr beliebt, so fein ausgeführte Exemplare sind aber nicht häufig zu finden.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben in den 1990er JahrenPubl. Zeileis: 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende Chinesische Bronze', 1999, Nr. 143, S. 353Vgl. ein beinahe identisches Vergleichsstück aus vergoldeter Bronze in der Hotung Collection, no. 190, ein ähnliches aus Jade ist in: J. Rawson, Chinese Jades, London 1995, auf S. 361 publiziertEtwas berieben, Altersspuren

Zwei feine Bronzegriffe oder Abschlüsse mit SilbereinlagenChina, Zeit der Streitenden Reiche (475 - 221 v.Chr.)H. 12,2-12,5 cmBeide vielleicht zusammengehörenden, jedenfalls angeblich zusammen aufgefundenen, Stücke zeigen ovalen Querschnitt, der aber (zumindest beim Dun) vielleicht erst beim Einsturz des Grabes verursacht wurde. Der Griff ist unterhalb der Mitte mit einem umlaufenden Profilband versehen, darunter liegen zwei kleine Bohrungen, vermutlich zur Befestigung an einem Schaft. Im Oberteil ist der Gußkern aus Lehm noch erhalten. Ob es sich beim zweiten Stück jedoch um die (wie oft angegeben, abgerundete, folglich stumpfe) Spitze eines Schmuckspeeres oder das Endstück eines Szepters, vielleicht auch vom Beschlag eines Scharnieres handeln könnte, läßt sich nicht eindeutig beantworten. Bronze gegossen, grüne Patina und Silbereinlagen.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben in den 1980er Jahren Publ. Zeileis: "Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesischer Bronze", 1999, Nr. 128, S. 336Vgl. Eskenazi, London, 'Inlaid Bronze and related Material from pre-Tang China', 1991, pl. 35 - Christie's New York 'The Harris Collection: Important Early Chinese Art'16.5.2017, lot 872 - Eine ähnliche Bronze aus der Sammlung des Palastmuseums ist publiziert in 'Bronze Articles for Daily Use - The Complete Collection of Treasures in the Palace Museum', Hongkong 2006, nr. 184, S. 290, S. 112Altersspuren, berieben

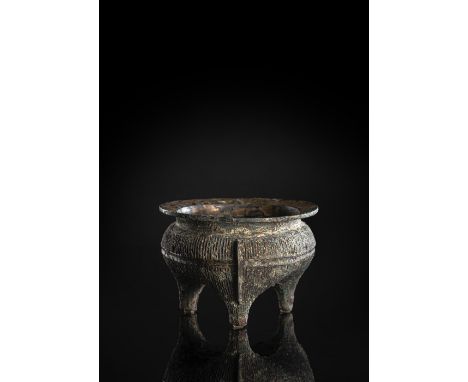

Dreibeiniges Bronzegefäß vom Typ 'li'China, Westliche Zhou-DynastieD. 16 cmDer dreipassige Korpus steht auf drei hufförmigen Füßen und ist an den Seiten mit erhabenen vertikalen Linien versehen, die durch schlichte horizontale Streifen und schmale Flansche unterteilt sind.Bedeutende österreichische Privatsammlung, laut Aufzeichnungen der Galerie Asboth, Wien in den 1990er Jahren aus einer alten Wiener Privatsammlung erworbenPubl. Zeileis 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesische Bronze', 1999, Nr. 15, S. 44 - 45Li mit gestreifter Dekoration wurden von Töpferprototypen inspiriert und waren während der mittleren bis späten westlichen Zhou-Dynastie beliebt. Ein Satz von fünf ähnlichen Li-Gefäßen mit Wei Bo-Inschriften wurde in einem Hort im Dorf Zhuangbai, Kreis Fufeng, Provinz Shaanxi, gefunden und von Wu Zhenfeng in Shangzhou qingtongqi mingwen ji tuxiang jicheng (Complete Collection of Inscriptions and Images of the Shang and Zhou Bronzes), Bd. 6, Shanghai, 2012, S. 85-89, Nr. 2702-2706, abgebildet. Die Wei Bo li haben schlankere Beine und größere Proportionen als die vorliegenden li und können durch die Inschrift in den letzten Teil der mittleren westlichen Zhou-Dynastie datiert werden.Vergleiche ähnliche Beispiele, die aus Fundstätten der mittleren westlichen Zhou-Dynastie in der Provinz Shaanxi ausgegraben wurden, abgebildet in Jessica Rawson, Western Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections, Bd. IIB, Washington, D.C., 1990, S. 322-323, Abb. 27. 2 und 27.4. Vergleiche auch eine li von ähnlicher Größe und Gestaltung aus den Arthur M. Sackler Collections, abgebildet ebd., S. 330-331, Nr. 27Rand berieben, teilweise korrodiert

Feiner Felsen aus Jade mit Qianlong-Gedicht und LandschaftsdarstellungChina, 18. Jh.16 x 23 x 1,5/2,5 cmHellgrüne Jade mit rostfarbener Tönung. Der feine Jadeberg zeigt eine ausgedehnte Tempelanlage inmitten malerischer Berglandschaft mit dramatischen Felsüberhängen und alten Kiefern, links im Vordergrund rollen Meereswogen an die Klippen, ein Wanderer steigt vom Pavillon in der Mitte unten zu einem weiter rechts höher gelegenen auf. In der Bildmitte befindet sich eine Höhle, links oben steht auf halber Höhe des Berges eine Pagode. Der Künstler nützte die farblichen Eigenschaften des schönen, großen, aber flachen Steines sehr geschickt und erzielte durch die Weiterführung der Landschaft um die Seitenkanten herum dennoch eine stark räumliche Wirkung. Auf der Rückseite schmiegt sich ein weiterer Tempel über einer Schlucht an den Felsen, auf der Anhöhe gegenüber steht ein Zedernwald. Fein graviertes und mit Gold gefülltes Qianlong-Gedicht und zwei Siegel Qian und Long. Das Gedicht betitelt "Huijiu-Tempel" wurde am 23.3.1762 (das 27. Jahr des Qianlong-Periode) vom Kaiser Qianlong verfasst, als er bei einer seiner sechs Südreisen den Baohua-Berg in der Provinz Jiangsu zum dritten Mal besuchte. Das Gedicht beschreibt die Landschaft des Baohua-Berges. Stand aus Holz.Bedeutende österreichische Privatsammlung, laut Aufzeichnungen in den 1970er oder 1980er Jahren bei Lempertz in Köln erworbenPubl. Zeileis, "Ausgewählte Jaden aus sieben Jahrtausenden", 1994, Nr. 351, S. 448-449Der hier dargestellte Tempel auf dem Baohua-Berg wurde 502 n. Chr. erbaut und wurde 1605 im 33. Jahr der Wanli-Periode der Ming-Dynastie als Longchang-Tempel benannt. Der Kangxi-Kaiser hat ihn 1703 in „Huiju-Tempel“ umbenannt. Der Tempel ist einer der bekanntesten buddhistischen Tempel der Lü-Schule („Schule der Verhaltensregeln“)Jadeschnitzereien, die Figuren in naturgetreuen Umgebungen darstellen und mit aufwendigen Details rund herausgearbeitet wurden, waren beim Qianlong-Kaiser besonders beliebt, der ein eifriger Sammler von Jadegegenständen war. Alle Jadestücke in seiner Sammlung wurden von ihm sorgfältig ausgewählt oder in Auftrag gegeben, und nur diejenigen, die von besonderer Bedeutung waren, wurden mit seiner Inschrift oder Wertschätzung versehen. Solche Schnitzereien wurden im Palast aufbewahrt, damit er sie bewundern und schätzen konnte. Geschnitzte Jadefelsen dieser Art sind in verschiedenen Größen zu finden und stellen idealisierte Miniaturlandschaften dar, in die sich der Gelehrte und Sammler zurückziehen konnte. Ein vergleichbarer Jade-Bergblock wird von R. Kleiner in Chinese Jades from the Collection of Alan and Simone Hartman, Hong Kong, 1996, S. 160, Taf. 127, abgebildet, wo der Autor erwähnt, dass diese Felsen "die von den meisten Geleaodihrten angelegten Miniaturgärten und Bäume ergänzen". Die Einbeziehung des kaiserlichen Gedichts dient dazu, Text und Bild zu kombinieren und so die Gesamtmonumentalität des Felsblocks zu verstärken. Vergleiche auch eine Reihe von Jadeblöcken im Palastmuseum in Peking, einige mit kaiserlichen Gedichten, abgebildet in Zhongguo Yuqi Quanji, 1991, Bd. 6, Pl. 252-256Wenige winzige Bestoßungen, schön erhalten

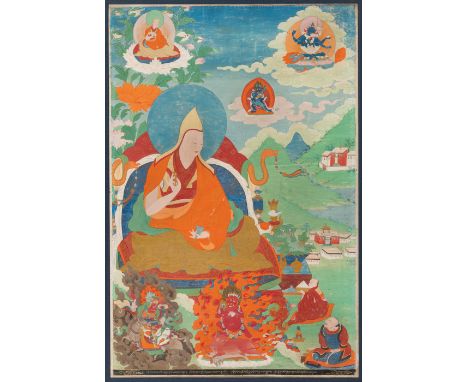

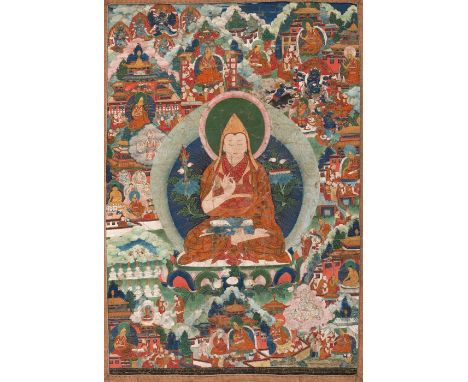

Der dritte Dalai Lama Sönam Gyatso (1543 - 1588)Tibet, 18./ 19. Jh.70,5 x 47 cm R.Dieses feine und seltene Thangka stammt aus einer Serie von dreizehn Rollbildern und zeigt die Manifestationen von Avalokiteshvara, dem Bodhisattva des Mitgefühls gewidmet und zwar den ersten sieben Dalai Lamas und den sechs ihnen vorangegangenen Inkarnationen. Das vorliegende Rollbild ist das sechste dieser Reihe und zeigt den dritten Dalai Lama Sönam Gyatso. Er hält einen goldenen Vajra sowie eine blaue Glocke und trägt die gelbe Kopfbedeckung der Gelugpa-Schule. Sein geistiger Meister war Panchen Sönam Dragpa und er erlangte bald höchste Erkenntnis. Altan Khan, der König der Khoschoten, bat ihn, in die Mongolei zu kommen, um dort den Buddhismus einzuführen. Er erreichte die Mongolei im Jahre 1578 und die Mongolen wurden Buddhisten. Am Geburtsort von Tsongkhapa gründete der dritte Dalai Lama das Kumbum-Kloster, welches zum größten Kloster außerhalb Lhasas wurde. Er baute eine Mauer um den wundersamen Baum, der an jener Stelle gewachsen war, an der die Nabelschnur Tsongkhapas durchtrennt worden war. Jedes Blatt dieses Baums zeigte ein Mantra oder die Abbildung eines Bodhisattva. Sönam Gyatso starb im Jahre 1588 während er in Karachin lehrte. Da Altan Khan nicht dazu in der Lage war, Sönam Gyatsos Namen auszusprechen, übersetzte er den zweiten Teil desselben, nämlich „Gyatso" - das heißt , Ozean" in den gleichbedeutenden mongolischen Begriff „dalai". Damit war Sönam Gyatso der erste, der den Titel Dalai Lama trug, ein Titel, den ihm jener mongolische König, den er im Jahre 1578 zum Buddhismus gebracht hatte, verlieh. Posthum wurde dann dieser Titel auch den beiden vorangegangenen Inkarnationen verliehen, die danach als der erste und der zweite Dalai Lama in die Geschichte eingingen. Der dritte Dalai Lama widmete sich sein Leben lang der Aufgabe, den Völkern der Mongolei, Westchinas und Osttibets den Dharma zu vermitteln. Er hatte eine Vorliebe für die spirituelle Führung der Länder und leitete eine Periode des Friedens und der Zivilisation ein. Dieser Einfluß des Buddhismus hat bis in unsere heutige Zeit überlebt. Tausende stürmten in Kham und Amdo zusammen, um seine Botschaft von Liebe und Mitgefühl zu hören und kehrten der Gewalt und dem Haß den Rücken. Im Jahre 1588, während er in Osttibet lehrte, zeigte er Anzeichen von Krankheit. Er rief seine Schüler zu sich und teilte ihnen mit, da die Zeit seines Todes gekommen sei: „Ich widme meine Gebete dafür, da Ihr Euch mit Ausdauer übt, so daß die Wolken der Unwissenheit und die gewalttätige Barbarei, die die Randgebiete unserer Welt verdunkeln, durch die strahlende Sonne der Erleuchtung zum Verschwinden gebracht werden mögen" Aufgrund seiner ausgedehnten Reisen und seiner andauernden Lehrtätigkeit ist das geschriebene Werk des dritten Dalai Lama nicht so umfassend wie jenes seiner Vorgänger. „Die Essenz des Feingoldes" ist seine beste literarische Komposition: der Text ist in prägnantem Stil geschrieben und umfaßt ein weites Feld an Gedanken, durch die er die von Atisha im Jahre 1042 in Tibet eingeführten Lamrim-Gattung erläutert, in der die Stufen des spirituellen Pfades dargelegt werden. „Fünf Gedichte" war der letzte von ihm verfasste Text. Darin heißt es: „Oh Manjushri, Verkörperung und Symbol der Weisheit, Der Du alle Buddhas zu ihrem erleuchteten Zustand gebracht hast und jene Weisheit darstellst, die das letztendliche Objekt meiner Zuflucht ist: Komm in den Lotus meines Herzens und entfache in mir die Weisheit der großen Freude". Nachdem er seine abschließenden Belehrungen niedergeschrieben hatte, zog sich sein Geist in das klare Licht der Dharmakaya-Weisheit zurück und sein Körper erhielt einen strahlenden Glanz. Rechts auf dem Bild ist das Kumbum-Kloster abgebildet. In der unteren rechten Ecke sitzt Altan Khan. Oben links ist der Panchen Lama Lobsang Döndup, oben rechtsDorjedenzhi in yab-yum (Vereinigung). Unten in der Mitte befindet sich Guhyasadhana Dharmaraja; seineKörperfarbe ist rot und er reitet auf einem Stier. Unter Glas gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, gesammelt in den 1970er und 80er Jahren, hauptsächlich erworben bei Schoettle Ostasiatica, StuttgartPubliziert: Thangka Kalender 1997, Windpferd Verlag, Monat AprilPubliziert und ausgestellt: Brauen 'Die Dalai Lamas', Völkerkundemuseum Zürich 2005, publ. Arnold Verlag Stuttgart, Nr. 290, S. 273Altersspuren, etwas berieben

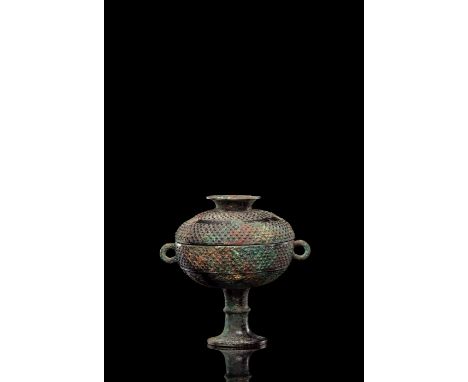

Deckelgefäß aus Bronze 'dou'China, Östliche Zhou-/ frühe Frühling- und Herbst-AnnalenH. 19,8 cmAuf hohem, geschwungenem Fuß sitzt eine flach gewölbte Schale mit zwei einander gegenüberliegenden ringförmigen, seilartig eingedrehten Henkeln. Wie für viele der Speiseopfergefäße vom Typ Dou aus jener Zeit charakteristisch, besitzt auch dieses an seinem Deckel, der umgedreht als zusätzliches, wenn auch erheblich niedrigeres Opfergefäß zu verwenden war, einen tassenartig eingezogenen, runden Griff, der dafür alsStandfuß dienen konnte, ähnlich den drei Ringen beim als nächstes beschriebenen Dou. Die Dekoration besteht sowohl an der Schale, als auch am Deckel aus in ringförmigen Registern gleichmäßig dicht angeordneten, linsenartigen Noppen auf sonst glattem Hintergrund. Der konisch aufwärts sich verjüngende Fuß ist vollkommen glatt geblieben und lediglich mit einem geometrischen Muster dekoriert. Bronze gegossen in zwei Teilen, ausgedehnte Bereiche mit kräftigen rötlichen, außerdem malachit- und azuritfarbenen Verkrustungen, bräunliche, sowie stellenweise an Unterseite und Fuß schwarz glänzende Patina, zusätzlich über weite Bereiche der Oberfläche außerordentlich harte, erdige Versinterungen.Bedeutende österreichische Privatsammlung, laut Aufzeichnungen aus einer alten New Yorker Privatsammlung, in den 1920er Jahren gesammelt, erworben über E. & J. Frankel, New York in den 1990er JahrenPubl.: Zeileis 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende Chinesische Bronze', 1999, Nr. 90, S. 260-261Vg. Jenny So, 'Eastern Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M.Sackler Collections', Washington 1995, auf pp.184/5, Nr. 25 Minim. alt rep., teils korrodiert

Eck-Element aus BronzeChina, Zeit der Streitenden ReicheH. 12,5 cmDieses in Form eines Fabeltieres mit hoch aufgerichtetem Mittelhorn, schnabelartigem Maul mit hervorstehenden Eckzähnen und eindeutig Menschenfüßen ausgeführte Eck-Element dürfte für ein Gefäß oder eine Schatulle aus Holz gedient haben. Die übrige Dekoration besteht aus weit geschwungenen Spiralformen in betont erhabenem Relief. Bronze gegossen, graugrüne Patina und vereinzelte Erdinkrustierungen.Bedeutende österreichische Privatsammlung, laut Aufzeichnungen in den 1990er Jahren aus der Auflösung der Bestände Bluett & Sons Ltd. London erworbenPubl. Zeileis: "Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesische Bronze", 1999, Nr. 127, S. 335Kleine Bruchstelle an einer Volute

Gefäß vom Typ 'diliang hu' mit Kett-AufhängungChina, Zeit der streitenden Reiche/ Westliche Han-DynastieH. 24,2 cm (mit Kett-Aufhängung)Der gegossene, kugelförmige Korpus steht auf drei kurzen Cabriole-Beinen, die an den Schultern von zwei Henkeln mit Ösen und Ringen flankiert werden. Der sich verjüngende Hals ist so geformt, dass er genau in den taillierten, ausgestellten Deckel passt, der auf der Oberseite mit drei Drachenköpfen versehen ist, die wiederum als Standfüße für den umgedrehten Deckel dienen können.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben laut Aufzeichnungen aus einer alten Wiener Privatsammlung in den 1980er JahrenPubl. Zeileis: "Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesische Bronze", 1999, Nr. 98, S. 278-279Ein ähnliches 'hu' im Nationalen Palastmuseum, Taipeh, ist abgebildet in Shang and Chou Dynasty Bronze Wine Vessels, pl. 85; ein weiteres von 'Argencé, Bronze Vessels of Ancient China in the Avery Brundage Collection, pl. LIX rightPartiell etwas korrodiert

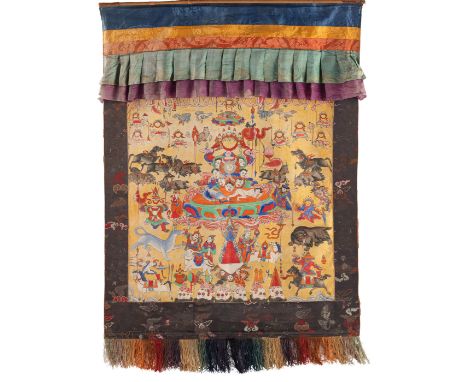

Opferdarbringungen für die Schutzgottheit Beg tse, und ihre BegleiterTibet, 19./ frühes 20. Jh.76 x 76 (115 x 90) cmAuf dieser seltenen und ausführlichen Darstellung (tib. kang dzä) werden sämtliche Kleidungsstücke und Ausstattungen der Gottheit Beg tse, und deren Begleiter abgebildet. Die Gottheit selbst und ihre Mitstreiter werden dabei nicht dargestellt, sie werden mental während der Meditation in ihre Bekleidungen projiziert. Beg tse, dieser furchterregende Dämon - früher wohl eine vorbuddhistische (Kriegs-) Gottheit der Mongolen, bekannt unter dem Namen Beg tse (tib. lCam sring), "Bruder und Schwester" - wurde, in der zweiten Hälfte des 16. Jhdts. als letzter der Dharmapalas, als Beschützer der Klöster und Bewahrer heiliger Gegenstände durch Eid verpflichtet, und als achtsamer Hüter des Glaubens verehrt. Er verfolgt alle diejenigen erbarmungslos, die ihr Gelübde gebrochen haben oder das heilige Dharma mißachten. Seine Aufgabe ist es, all jene zu zerstören und auszurotten, die gegen die siegreichen Lehren verstoßen, entsprechend dem Auftrag den er von Buddha erhalten hat. In einer Legende berichtet A. Grünwedel. über eine Reise des 3. Dalai Lama, (bSod-nams rgya-mts'o) in die Mongolei - auf Einladung des Altan Khagan dem derzeitigen mächtigen Beherrscher der Tümäd - von der Niederlage die Beg tse erlitt als er jene Reise des Großlama verhindern wollte. Altan Khagan, hatte im Jahre 1566 Gesandte nach Tibet geschickt um den rGyal-ba von Lha-sa einzuladen. Erst auf die zweite Einladung im Jahre 1575 entschloß sich der Großlama selbst zu kommen. Am Kökö nor sollte ein Vihara erbaut werden; dort erwartete ihn eine Gesandtschaft der verbündeten mongolischen Fürsten. Von überall her kamen Gläubige ihm entgegen die reiche Geschenke brachten. Eines Abends erschien eine bedrohliche Menge mongolischer Götter und Dämonen in zauberischen Verwandlungen als Kamele, Pferde, Mäuse u. s. w. unter der Führung des Dämons Beg tse. Der rGyal-ba von Lha-sa aber bannte sie, worauf sie einen Eid ablegten den Religiösen keinen Schaden zuzufügen. Die Gestalt des Beg tse (der Name bedeutet „verborgenes Panzerhemd“) ist kraftvoll gedrungen, von energischer Bewegung, und sein Gesicht zornvoll erregt. Er trägt eine reiche Rüstung in zentralasiatischem Stil und mongolische Stiefel. Über seiner Rüstung, trägt er einen Seidenmantel, der das „Panzerhemd verbirgt“. Mit der rechten Hand schwingt er ein Schwert mit einem Vajragriff und links hält er, zusammen mit einem Pfeil und einem Bogen, das Herz eines Feindes das er zu verschlingen bereit ist. Einen Vajraspieß mit einem roten Wimpel hält Beg tse zusätzlich in seiner linken Hand. Wie alle Dharmaschützer trägt auch er das fünffache Schädeldiadem vor seinem feurig, rot aufwallenden Haar. Eine Schädelkette mit (hier) sieben großen frisch abgeschlagenen Menschenhäuptern hängt von seinem Hals herab, die auf die Überwindung negativer Eigenschaften hindeuten. Die Gottheit bewegt sich im Ausfallschritt auf einem Sonnenlotos, inmitten eines wellenschlagenden Sees aus Menschen- und Pferdeblut. Mit seinem linken Fuß steht er über einem Menschenwesen, und mit dem rechten über einem Pferdekörper. Auf der rechten Seite der Gottheit Beg tse erscheint dessen Schwester auf einem schwarzen Bären. Ihr gegenüber reitet der rote „General“, oder der rote “Meister des Lebens“, auf seinem Reittier, einem blauen Wolf. Darüber hinaus wird Beg tse begleitet von sechs als „Metzger“ bezeichneten Gehilfen, die ebenso Schädelkronen tragen, und auf Menschenhäuten stehen. Zu den Opferungen an die Gottheit gehören die sieben Symbole eines Weltenherrschers, ein Mönch (l), ein Schwarzhutmagier (r), Tiere verschiedener Art, Vögel die Organe in ihren Schnäbeln tragen, Kleidungsstücke, Waffen, Musikinstrumente, Schädelschalen gefüllt mit unterschiedlichen Substanzen und vom Bildrand herabhängende menschliche Organe, sowie menschliches Gedärm. In der Mitte unten befindet sich ein großes Torma auf einer von drei Menschenhäuptern getragenen Kapala, über einer ausgebreiteten Tigerhaut. All diese sind Opfergaben und Geschenke an die machtvolle Schutzgottheit Beg tse. Tempera auf Baumwollgewebe, originale Brokateinfassung mit Seidenvolants, umseitig InschriftDeutsche Privatsammlung, in den 1970er/80er Jahren gesammeltVgl. A. : Grünwedel, Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei, Neudruck der Ausgabe von 1900; Osnabrück, 1970: 80ff; R. de Nebesky-Wojkowitz, Oracles and Demons of Tibet, Graz 1975: 88ffMinim. Altersspuren

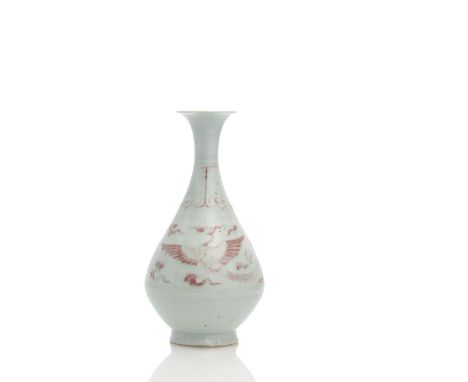

Seltene kupferrot glasierte Flaschenvase mit Phönixdekor zwischen RankwerkChina, Yuan-DynastieH. 28 cmEuropäische Privatsammlung, laut Angaben der Besitzer vor 2007 gesammeltEin ähnlich dekorierte, etwas kleinere Yuhuchunping, datiert in die Yuan-Dynastie, ca. erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, befindet sich im Metropolitan Museum of Art und ist von Suzanne G. Valenstein in A Handbook of Chinese Ceramics, New York, 1989, S. 135, Nr. 131, abgebildetGut erhalten

Feine feuervergoldete Bronze des Changkya Rolpai Dorje (1717-1786)Tibet, 18. Jh.h. 17,8 cmMit gekreuzten Beinen auf einem mit einer Decke bedeckten Doppelkissen sitzend, das erstere auf der Vorderseite mit verschiedenen Mustern beschnitten, die rechte Hand im Vitarkamudra, während die linke auf seinem Schoß ruht, trägt er ein klösterliches Gewand, darunter einen schweren, gefalteten Mantel, der beide Schultern bedeckt, das Untergewand fein mit verschiedenen Mustern beschnitten, sein Gesicht zeigt einen heiteren Ausdruck mit niedergeschlagenen Augen unter gewölbten Augenbrauen, die rechte Seite des Gesichts zeigt die charakteristische angeborene Beule des Meisters. Nicht versiegelt.Süddeutsche PrivatsammlungDer Changkya Hutuktu ist mit der mongolischen Geluk-Linie verbunden, deren Hauptsitz sich in Chamgkya in Kham in Osttibet befindet. Rolpai Dorje wurde als Reinkarnation von Ngawang Losang Choden (1642-1714), dem vorherigen Changkya Hutuktu und spirituellen Berater des Kangxi-Kaisers (1662-1722), anerkannt. Rolpai Dorje wurde am kaiserlichen Hof des Yongzheng-Kaisers (1723-1735) ausgebildet und hatte eine enge Beziehung zu seinem Mitschüler, dem zukünftigen Qianlong-Kaiser (1736-1796).Rolpai Dorje war sehr erfolgreich - er fungierte als politischer Berater des Kaisers und stärkte die Beziehungen zwischen Tibet, China und der Mongolei; er war ein bekannter Gelehrter und Übersetzer, der die Übersetzungen des Tripitaka ins Mongolische, Chinesische und Mandschu vollendete; er war am Bau von Klöstern und Tempeln beteiligt und verwaltete die Sammlung buddhistischer Kunst im Kaiserpalast.Hier trägt der Hierarch den mitraförmigen Hut der Changkya Hutuku-Lamas und sein charakteristisches Zeichen, eine kleine Wucherung auf der rechten Seite seines Gesichts. Weitere Beispiele von Rolpai Dorje in Bronze befinden sich im Jacques Marchais Museum of Tibetan Art (Kat. 85.04.0162) und im Field Museum of Natural History. Ein größeres Exemplar ist veröffentlicht in Donald Dinwiddie, Hrsg., Portraits of the Masters, 2003, S. 328-9, Kat. Nr. 94.Minim. Altersspuren

Feine Schale aus Jade mit drei plastischen Chilong als HandhabenChina, 16./ 17. Jh.B. 12,8 cmHellgrüne glänzend polierte Jade in schöner Ausarbeitung.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben laut Aufzeichnungen aus der Sammlung E & J Frankel, New York in den 1980er JahrenPubliziert: Zeileis 'Ausgewählte Chinesische Jade aus sieben Jahrtausenden', 1994, Nr. 334, S. 426Minimal bestoßen, feine Sprünge

Feiner Dachreiter aus Tonware mit irisierender grüner Glasur in Form eines Fabeltieres auf einem gewölbten ZiegelChina, Ming-DynastieH. 27 cmAus einer alten österreichischen Privatsammlung, erworben in der Galerie Zacke, Wien 1989Publiziert: F.G. Zeileis `Buddhistische Skulpturen und Kunsthandwerk aus China und Japan' 2004. Nr. 33, S. 192 - 195Minim. rest.

Große Klinge aus JadeChina, vermutlich Östliche Zhou-Dynastie/ Zeit der Streitenden Reiche50,5 x 10 - 6,3 x 1,3 cmHellgrün-bläuliche, etwas durchscheinende Jade mit dunkelbraunen Adern und ausgedehnten Kalzifikationen, eine sauber polierte, konische Bohrung.Bedeutende österreichische Privatsammlung, in den 1980er Jahren im Pariser Kunsthandel erworbenPubl. Zeileis, "Ausgewählte Jaden aus sieben Jahrtausenden", 1994, Nr. 160, S. 196-197Rest. Bruch, minim. best.

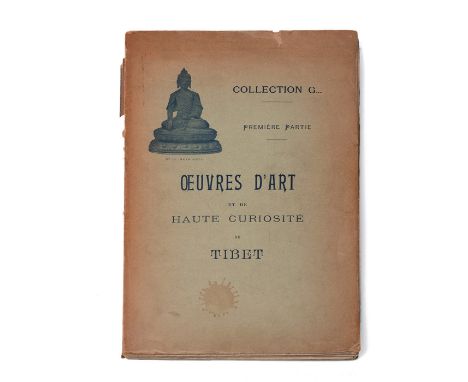

Deniker, M.J.; M.E. Deshayes, ''Collection G..., Catalogue de la Premier Partie, Oeuvres d'Art et de Haute Curiosité du Tibet"Imprimerie De I' Art, Paris, 190430,2 x 20,5 cm''Oeuvres D'Art & De Haute Curiosité Du Tibet ', Bronzes -Peintures -Sculptures Art et Religion Bouddhiste et Taoiste formant la Prémiere Partie de la Collection G...'', Hotel Drouot, 21-24 Novembre, 1904. Softcover mit Fadenbindung, erste Auflage. 261 Seiten mit zahlreichen s/w-Tafeln.Aus einer europäischen Privatsammlung, erworben vor 2007Altersspuren, Buchrücken besch., Umschlag und einzelne Partien des Katalogs lose

Bronzebeschlag in Form eines TigerkopfesChina, spätere östliche Zhou-DynastieL. 5,5 cmDer ausgezeichnet modellierte Tigerkopf mit gefletschten Zähnen und steil aufgestellten Ohren endet in einer Abstützung an der vertikalen, mit sechs Perforationen versehenen Abschlußplatte, die wohl der Befestigung an einem jetzt nicht mehr feststellbaren Gegenstand diente.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben in den 1980er Jahren bei Susan Chen in HongkongPubl. Zeileis: "Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesischer Bronze", 1999, Nr. 112, S. 312Nach Rawson/Bunker, Ancient Chinese and Ordos Bronzes, Hong Kong 1990, p.194, no.105, wo zwei ähnliche Beschläge, jedoch mit abweichenden Perforationen, angeführt sind, wurden sie als Verbindungsstücke an Streitwagen verwendet. Dieser hervorragend ausgeführte Tiger könnte, der konkaven Unterseite nach zu schließen, seine Funktion an der Achse (an gut sichtbarer Stelle) gehabt habenPartiell grün korrodiert, Altersspuren

Bi aus spinatgrüner Jade auf HolzstandChina, Neolithikum, ca. 2000 v. Chr.D. 18 cmSpinatgrüne, durchscheinende Jade mit hellen Adern und wenigen bräunlichen Stellen, deutliche Sägemarken auf der Rückseite.Bedeutende österreichische Privatsammlung, in den 1990er Jahren bei E. & J. Frankel, New York, erworbenPubl. Zeileis, "Ausgewählte chinesische Jade aus Sieben Jahrtausenden", 1994, Nr. 63, S. 79Drei rep. Bruchstellen

Partiell feuervergoldete Bronze der UsnishavijayaTibeto-Chinesisch, 18. Jh.H. 17 cmIn Vajrasana auf einem Lotussockel sitzend, die acht Arme strahlenförmig um den Körper gelegt, die Hand zeigt verschiedene Gesten, sie trägt einen Sari, um die Schultern ist ein Umhang drapiert, dessen Luftschlangen die Arme umschließen, mit Juwelen besetzt, ihr dreigesichtiger Kopf zeigt jeweils einen heiteren Ausdruck mit niedergeschlagenen Augen unter gewölbten Augenbrauen, eingeschnittenes vertikales Auge an der Stirn, verlängerte Ohrläppchen mit großem Ohrschmuck, ihre blau gefärbte Frisur zu einem Dutt gekämmt, der mit einer Lotusknospe gekrönt und mit Diademen befestigt ist, wieder verschlossen.Aus einer deutschen Privatsammlung, erworben bei Lempertz, 30.11.2002, Lot 85Ein zentral-tibetischer Prototyp, eine Bronzefigur von Ushnishavijava aus dem 17./frühen 18. Jahrhundert, ist abgebildet in Wang Jiapeng, Buddhistische Kunst aus Rehol. Tibetisch-buddhistische Bilder und Ritualobjekte aus dem Sommerpalast der Qing-Dynastie in Chengde, Taipeh, 1999. S. 92, Abb. 26. Die jetzige Figur hält sich eng an das tibetische VorbildKleine Abriebe, vor allem der kalten Vergoldung, Attribute verloren

Bedeutende feuervergoldete Bronze des TakkirajaZentral-Tibet, 15.Jh.H. 27,2 cmMit seinen kräftigen Beinen in Pratyalidhasana auf einem Lotussockel stehend, mit beiden Händen vor sich den Elefantenhaken oder Ankusha ergreifend, der mit einem halben Vajra gekrönt ist, den Tigerrock um die Hüfte drapiert und vorne verknotet tragend, das Tuch um die Schultern und den Kopf schwebend, dessen Bänder seine Arme umschlingen, während die Fransen an seinen Beinen herabfallen, der Schmuck üppig mit Halbedelsteinen besetzt, sein Gesicht zeigt einen zornigen Ausdruck mit vorgewölbten Augen unter hochgezogenen Augenbrauen, vertikalem Auge an der Stirn, breiter Nase, offenem Mund mit doppelter Zahnreihe, gemalten Gesichtsdetails, seine verlängerten Ohrläppchen sind mit je einem floralen Medaillon verziert, seine Frisur ist zu einem niedrigen Chignon gekämmt, der mit einem fünfblättrigen Diadem gesichert ist, das mit einem Paar Pattras und schwebenden Bändern verziert ist, die Rückseite ist mit einer rechteckigen, gegossenen Plakette versehen, um die rituellen Einsätze zu verdecken, unversiegelt.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben 1993 auf der Kunstmesse Wien bei Galerie Asboth, WienPubliziert und abgebildet im Katalog Wiener Hofburg, Kunst- und Antiquitätenmesse 1993, S. 78-79Takkiraja oder der König der Begierde ist einer der Dharmapalas oder Beschützer des buddhistischen Gesetzes. Es gibt viele Dharmapalas im tibetischen Buddhismus, und jede Schule hat ihren eigenen Beschützer. Takkiraja ist besonders bei den Anhängern der Saskyapa-Schule beliebt. Hier wird er als eine der Zehn Großen Zornigen Gottheiten betrachtet, die die Richtungen an der Außenseite des Guhyasamaja-Mandalas bewachen. Sein Name wird auch im Guhyasamaja-Zyklus der Tantras selbst erwähnt. Als Bronzefigur ist er hier allein dargestellt, obwohl er ursprünglich vielleicht Teil einer anderen ikonographischen Dreiergruppe war, die als Drei Große Rote Gottheiten bekannt ist. Die beiden anderen sind Kurukulla und Ganapati.Er wird zornig dargestellt und soll die Anhänger des Buddhismus vor Gefahren und Feinden schützen. Er hält einen eisernen Haken, der in den gebogenen Zinken einer halben Vajra endet. Dies erinnert daran, dass diese Attribute zur Unterstützung seiner buddhistischen Ziele eingesetzt wurden. Dieses Attribut hilft Takkiraja, die Kräfte zu überwinden, die uns im Kreislauf der weltlichen Existenz halten, und zieht alle Wesen zur spirituellen Befreiung, dem Hauptziel der buddhistischen Lehren. Dieses schöne und äußerst seltene ikonografische Motiv wurde höchstwahrscheinlich in Zentraltibet oder vielleicht sogar in den südlichen zentralen Regionen des Landes gegossen. Takkirajas hervorragend ausgeführte und schön proportionierte Figurenform ist von Skulpturen des 15. Jahrhunderts bekannt, die von der Newari-Kunsttradition beeinflusst sind. Es ist nicht auszuschließen, dass in dem Atelier, in dem die Bronze geschaffen wurde, auch Newari-Künstler tätig waren. Der Körper scheint recht aufwendig mit üppigen Ornamenten und feiner Behandlung der Textilien ausgeführt zu sein, was zu einer lebendigen Komposition beiträgt.Minimale Altersspuren

Bauchiges Gießgefäß vom Typ 'hu' mit Silbereinlagen im archaischen StilChina, Song-/ Yuan-DynastieH. 30,2 cmDie Weinbronzekanne mit brauner Oberfläche imitiert Formen archaischer Bronzegefäße der Frühlings- und Herbstperiode (Chunqiu, 770-476 v. Chr.) und ist mit schwarz oxidierten Silbereinlagen verziert, die drei Bänder mit geometrischen Motiven auf dem Hals, der Schulter und dem hohen Fuß sowie große Schuppen auf dem Bauch bilden. Ein beweglicher Ring, der an einer eckigen Applikation befestigt ist, dient als Griff. Gewicht: 3,716 kg.Max Müller (1867-1960), deutscher Konsul in Hankow, sammelte zwischen 1905 und 1912 in China. Durch Erbschaft an seine Tochter Irmgard Müller-Doertenbach (1909-2011) - Bedeutende österreichische PrivatsammlungPubl.: Zeileis 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende Chinesische Bronze', 1999, Nr. 79, S. 230-231Kleine Verluste der Einlagen, berieben, etwas bestoßen

Feines Bi aus hellgrün-gelber Jade mit neun ChilongChina, ca, 18. Jh.B. 14,5 cmMit rostfarbenen Einschlüssen auf einer Seite mit drei plastischen Chilong dekoriert, umseitig und am Rand die weiteren sechs Chilong, fein ausgearbeitet.Bedeutende österreichische Privatsammlung, in den 1980er aus einer Privatsammlung in San Francisco erworbenPubl. Zeileis, "Ausgewählte chinesische Jade aus sieben Jahrtausenden", 1994, Nr. 329, S. 418-419Eine Tatze eines Chilong am Rand verloren

Großer 'Famille rose'-Cloche mit Blüten und SymbolenChina, frühe Qianlong-PeriodeD. 32,2 cmGlockenförmiger, gewölbter Deckel mit kleinem Rand und pilzförmigem Abschluss auf der Oberseite. Die Dekoration in den Farben der 'Famille rose' emailliert und vergoldet, mit mehreren verschiedenen Symbolen und Treillis gemusterten Bändern auf der Außenseite, das zentrale Design Prunus und Pfingstrosen.Süddeutsche Privatsammlung, zusammengetragen vor 2007Jorge Welsh veröffentlichte eine ähnliche Wärmeglocke (Maria Antónia Pinto de Matos, The RA Collection of Chinese Ceramics: A Collector's Vision, 2011, Bd. 2, Nr. 213) sowie einen Satz von zehn gewölbten Wärmeglocken mit dem dazugehörigen Geschirr in 'Out of the Ordinary: Living with Chinese Export Porcelain', 2014, S. 86, Nr. 22Wenige Glasurabsplitterungen, Haarriss an der Seite

Seltenes 'gui' aus Jade im archaischen Stil mit großen 'taotie' in Reliefschnitzerei dekoriertChina, Ming-DynastieB. 16,5 cm H. 7,5 cmHellgrau-beige, teils violett gefleckte Jade, exzellent ausgearbeitet nach einer archaischen Bronze der Shang-Dynastie.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben laut Aufzeichnungen aus der Sammlung E & J Frankel, New York in den 1980er JahrenPubliziert: Zeileis 'Ausgewählte Chinesische Jade aus sieben Jahrtausenden', 1994, Nr. 294, S. 366 - 367Minimal bestoßen, feine Sprünge

Feuervergoldete Bronze des Avalokiteshvara auf einem LotusChina, Sui-/ frühe Tang-DynastieH. 20,8 cmDiese betont schlanke Statuette zeigt den Bodhisattva Guanyin, traditionell die chinesische Entsprechung des tibetischen Bodhisattva Avalokitesvara, inmitten einer kunstvoll durchbrochen gearbeiteten Flammenmandorla und auf einem Lotussockel stehend, das quadratische Podest darunter als separates Teilstück gegossen. Die schlanke Figur und die kunstvoll durchbrochen ausgeführte Mandorla mit den naturalistisch züngelnden Flammen sprechen für eine Datierung in die Sui-Zeit oder frühe Tang-Dynastie.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben in den frühen 1990er Jahren bei E. & J. Frankel in New York, laut deren Angaben aus einer alten New Yorker PrivatsammlungPubl. Zeileis: "Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesische Bronze", 1999, Nr. 153, S. 372-373Ein Vergleichsstück für diesen eleganten, für die Sui charakteristischen Stil, ein gleichfalls bemerkenswert schlanker, stehender Avalokitesvara, aus dem Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund, 1912), findet sich, zusammen mit weiteren Beispielen publiziert: Christian Deydier, Chinese Bronzes, New York 1980, p.160 als no.126. Buddhistische Darstellungen aus der Sui Zeit sind auffallend selten, wohl auch eine Folge ihrer kurzen Regierungszeit von nur 27 Jahren. Aber, obwohl sie eine rein Han-chinesische Dynastie waren, förderten sie den Buddhismus in so hohem Maße, daß er während ihrer Herrschaft zur offiziellen Staatsreligion in ganz China aufsteigen konnteAlte rep. Bruchstelle am Hals, Sockel mit Bruchstelle an einer Ecke

Kleine Glocke 'duo' aus Bronze fein gegossenChina, Östliche Zhou-Zeit (Streitende Reiche) 481-256 v.ChrH. 8,5 cmGlocken der Art Duo (auch Nao) waren Schlaginstrumente, deren Öffnung nach oben gerichtet und deren Griff hohl war, um auf einen Sockel oder Schaft gesteckt zu werden. Sie wurden in verschiedenen Ausführungen gegossen, wobei man die kleineren in Dreiergruppen nach ansteigender Tonhöhe aufstellte und mit Klöppeln von außen anschlug. Diese Art Glocken scheint die ursprünglichste Art von Musikinstrumenten in China gewesen zu sein, Duo standen schon seit der mittleren Shang Zeit verbreitet in Gebrauch und wurden in vielen Größen angefertigt, es sind mehr als einen Meter hohe Stücke bekannt. Bronze gegossen, dunkle und malachitfarbene Patina, mäßiggradige Korrosion.Bedeutende österreichische Privatsammlung, in den 1980er Jahren in Hong Kong erworbenPubl. Zeileis: 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende Chinesische Bronze', 1999, Nr. 126, S. 334Altersspuren, partiell grün patiniert

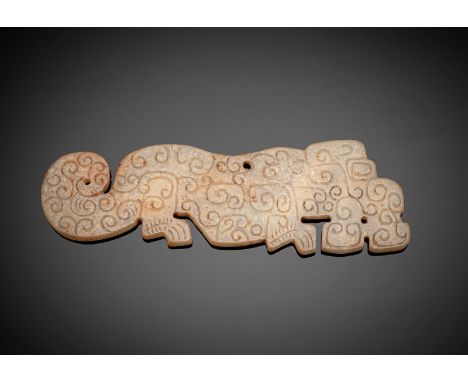

Jadeschnitzerei eines schreitenden TigersChina, wohl Westliche Zhou-DynastieL. 14,4 cmGelbe, stark durchscheinende, gering wolkige Jade, drei feine Perforationen in Kopf, Rücken und Schwanz. Die Silhouette zeigt in flacher „Huang"-Form einen geduckten Tiger mit dickem, eingerollten Schwanz, dessen gesamte Körperfläche beiderseits mit einfach eingeschnittenen Spiralen, C- und S-Formen bedeckt ist. Die länglichen Augen sind doppeltkonturiert, Pfoten und Krallen durch eingravierte Linien definiert. Holzstand.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben in den 1980er Jahren Publ. Zeileis, "Ausgewählte chinesische Jade aus sieben Jahrtausenden", 1994, Nr. 114, S. 142Schöne Alterspatina

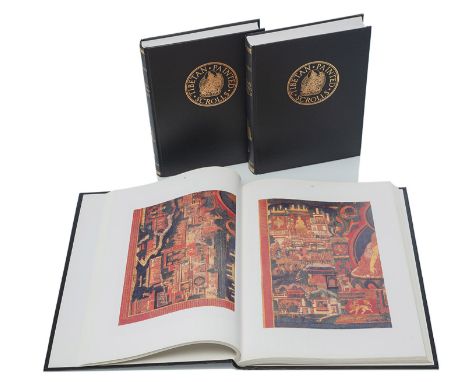

Giuseppe Tucci, "Tibetan Painted Scrolls , Vol. I,II & Plates"Reprint, SDI Publications, Bangkok, 199934,5 x 25 cm; 46,2 x 35,2 cmVollständiger Satz von drei Bänden der seltenen SDI-Nachdruckausgabe dieses klassischen Werkes über tibetische Schriftrollen, gedruckt in einer limitierten Auflage von 500 Deluxe-Exemplaren. Bd. I & II: 798 S., 134 s/w-Abbildungen (teilweise auf Tafeln) und 1 große Folientabelle. Bd. III: 109 farbige Tafeln & 147 s/w-Tafeln. Alle mit schwarzem Lederimitateinband und goldener Beschriftung.Aus einer europäischen Privatsammlung, erworben vor 2007Minim. Gebrauchsspuren

Weihrauchbrenner in Form eines Luduan auf HolzstandChina, 17./ 18. Jh.H. 29,5 cmBeweglicher Kopf, durch ein Scharnier mit der Brust verbunden. Schöne Alterspatina.Aus einer alten deutschen Privatsammlung, am 12.12.1980 bei Galerie Gross, Wiesbaden, erworbenGroße und beeindruckende Räuchergefäße in Form von glücksverheißenden Tieren wie dieses Luduan wurden paarweise auf jeder Seite des kaiserlichen Throns aufgestellt, um den Herrscher zu schützen und seine herausgehobene Position zu unterstreichen. Sie bildeten einen Teil der kaiserlichen Hofausstattung, die gemeinhin als "Throngruppe" bezeichnet wird, und konnten Paare von Elefanten oder Kranichen sowie ein Paar vertikaler Räuchergefäße umfassen, die in der Regel alle an der Seite des Throns aufgestellt wurden. Beispiele finden sich in Classics of the Forbidden City. Imperial Furniture of Ming and Qing Dynasties, Beijing, 2008, S. 330-335Etwas best., Altersspuren

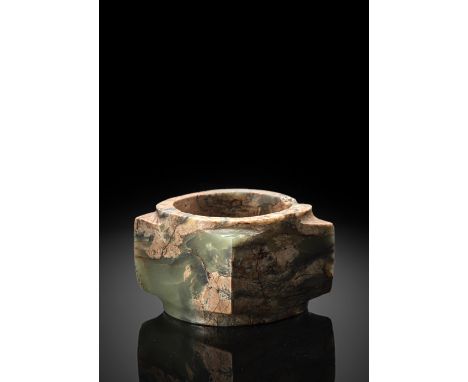

Cong aus beige-grüner Jade mit rostfarbenen EinschlüssenChina, Neolithikum/ Shang-Dynastie9,4 x 9,2 x 5,7 cmDas dickwandige Cong ist mit rechteckigen, flachen Seiten, vorspringenden Ecken und einem flachen Kragen an jedem Ende geschnitzt, der beige-grüne Stein mit Bereichen von rostroten und chamoisfarbenen undurchsichtigen Einschlüssen.Bedeutende österreichische Privatsammlung, in den 1980er Jahren aus dem Londoner Kunsthandel erworbenPubl. Zeileis, "Ausgewählte chinesische Jade aus sieben Jahrtausenden", 1994, Nr. 122, S. 150Das Cong ist eine der wichtigsten Jadeformen des Neolithikums. Es taucht erstmals in der frühen Jungsteinzeit auf, insbesondere in der Liangzhu-Kultur (ca. 3000 - 2000 v. Chr.), deren Menschen sowohl das Cong als auch die Bi-Scheibe entwickelt zu haben scheinen.1 Wie bei der Bi-Scheibe ist auch bei der Cong-Röhre die Funktion nicht ganz klar. Eine Interpretation besagt, dass das cong die Erde symbolisierte, während die bi-Scheibe den Himmel darstellte. Unverzierte, kurze, quadratische Cong-Röhren mit niedrigen, abgerundeten Kragen an beiden Enden stellen archaische Formen dar, die auf neolithischen Liangzhu-Cong-Röhren basieren und während der Shang- und westlichen Zhou-Dynastien wiederbelebt wurden. Ein eng vergleichbarer, undekorierter Jade-Cong von ähnlicher dunkelgrüner Seladonfarbe und ähnlichen Proportionen, der in die Qijia-Kultur (ca. 2000 - 1600 v. Chr.) der späten Jungsteinzeit datiert wird, befindet sich in der Sammlung des Palastmuseums in Peking, siehe Compendium of Collection in the Palace Museum, Jade- I, Neolithic Age, The Forbidden City Publishing House, Peking, 2010, Nr. 201, S. 206. Siehe ebenso Beispiele in 'Art in Quest of Heaven and Truth - Chinese Jades through the Ages', Taipei, 2011, Abb. 4-4-13. Teilweise alte Bestoßungen

Paar feine Vasen aus Bronze in hohem Relief von Suzuki Chokichi (1848-1919)Japan, am Boden gemarkt kaku, Meiji-PeriodeH. je 52,5 cmGegossen und fein ausgearbeitet mit kunstvollen Schnabeltiergriffen mit hervorstehenden Zungen und auf mehrfach gegliederten, eingearbeiteten Ständern, die großen Paneele verziert mit Raubvögeln auf Kiefern- und Ahornbäumen, das Gefieder und die Oberfläche der Bäume naturalistisch wiedergegeben, die Augen in Gold und Shakudo und die Rückseite mit Schwalben und einem Fasan im Flug, die übrige Oberfläche verziert mit geometrischen Rautenmustern, Schlüsselbünden und Läppchen, auf der Unterseite signiert Kako chu.Bayerischer Privatbesitz, gekauft bei Bonhams New York, 14.9.2016, Lot 221Als einer der berühmtesten monumentalen Bronzegießer der Meiji-Ära scheint Suzuki Chokichi ab etwa 1900 in einem weniger monumentalen Maßstab und in einer raffinierteren Weise gearbeitet zu haben, wie hier. Siehe Joe Earle, Suzuku Chokichi: Master of Metal Raptors, in Victoria Weston (Hrsg.), Eaglemania: Collecting Japanese Art in Gilded Age America, Ausstellungskatalog, Boston, McMullen Museum of Art, Boston College, 2019, S.28Minim. berieben, Altersspuren

Der 3. Kulika-König von Shambhala, Bhadra (tib. Rig ldan bzang po) (?)Ost-Tibet, Gadri-Schule, 19. Jh.75 x 52 cm R.Tempera und Gold auf Baumwollgewebe. Der König Bhadra (Identität nicht sicher) erscheint zornvoll, in roter Körperfarbe, bekrönt mit einer fünffachen Krone, geschmückt mit goldenem Geschmeide und umschlungen von Schlangen. Die rechte Hand hält einen voll erblühten Lotosstängel und die linke ein Vajraseil zum Binden der Feinde. Die Hüften bekleidet eine Tigerhaut. Seine Füße und sein goldener Thronsitz wird von zahlreichen Schlangenwesen, die aus dem Urozean emporsteigen, gestützt und getragen. Neben dem König erscheint eine weibliche Begleiterin von blauer Körperfarbe, Sichelmesser und Kapala in den Händen haltend. Rechts erhebt sich ein felsiger Berg, zu dessen Füßen sich eine umfriedete Klosteranlage befindet, und in dessen Innenhof Belehrungen abgehalten werden. Kalacakra wird von den Anhängern des Vajrayana-Buddhismus (Diamantfahrzeug) als das letzte und großartigste Lehrsystem angesehen. Kurz vor dem Eintreten des Gautama Buddha ins Paranirvana verwandelte er sich in die Gottheit Kalacakra und übermittelte die mit der Gottheit verbundenen „äußeren“, „inneren“, und „geheimen“ Lehren an eine große Versammlung von Gelehrten und Göttern. Sucandra der erste König des mythischen Königreichs Shambhala bewahrte diese Lehren bei sich und nahm sie mit in sein Königreich, wo er sie aufzeichnete und kommentierte. Somit ist dieses Lehrsystem aufs Engste mit dem Königreich Shambhala verbunden. Tibetischen Quellen zufolge soll das Kalacakra nach dem Eintreten des Buddha in das Paranirvana für mehr als eintausend Jahre in Shambhala verborgen geblieben sein. Ein indischer Gelehrter namens Cilupa (oder Tsilupa oder auch Tilopa ?) hörte während des 10. Jahrhunderts von der Existenz des mythischen Königreichs Shambhala. Er entschloß sich dieses Königreich zu finden um dort die Kalacakra-Lehren zu empfangen, ohne die ihm Erleuchtung zu erlangen unmöglich schien. Auf wundersame Weise begegnete ihm der Bodhisattva der Weisheit, Manjushri. Der Bodhisattva klärte ihn über die Schwierigkeit dorthin zu gelangen auf, und versprach ihm, wenn er dies ernsthaft wolle, die Erkenntnisse und das gesamte Wissen über Kalacakara auch hier an Ort und Stelle erlangen zu können. Nachdem Cilupa den Bodhisattva erkannt und sich vor ihm in tiefer Verehrung niedergeworfen hatte, führte ihn Manjushri in die Geheimnisse des Kalacakara ein. Einem anderen indischen Yogi soll es später gelungen sein nach Shambhala zu gelangen. Er kehrte mit einer großen Sammlung von Kommentaren zum Kalacakra - Tantra zurück. „Jeder einzelne der Könige von Shambala regiert für 100 Jahre. Es wird insgesamt 32 Könige geben (davon werden 25 als Kalika-Könige benannt), und während sie in Shambala herrschen, entwickeln sich die Zustände in der Welt zunehmend zum Schlechten. Die Menschen verlieren Wahrheit und Religion aus den Augen und verstricken sich immer mehr in Kriege. Sie streben nur noch um der Macht willen nach immer größerer Macht. Unehrlichkeit, Gier und List werden vorherrschen. Die Ideologie eines rücksichtslos ausbeuterischen Materialismus wird sich über den ganzen Globus ausbreiten. Nachdem sie alle äußeren Widerstände zerschmettert haben, die sich ihrem Treiben widersetzen, werden sich die Barbaren untereinander bekämpfen, bis sich aus ihrer Mitte ein böser König erhebt, der sie vereint und die Weltherrschaft erringt. Wenn der Tyrann schließlich sicher ist, dass er keinen weiteren Widerstand mehr bekämpfen muss, werden die Nebel aufsteigen und die Schneeberge von Shambala enthüllen. Erbost über die Entdeckung dass er nicht die ganze Welt beherrscht, wird er das Königreich mit seinem Heer angreifen, das über ein Arsenal von schrecklichsten Waffen verfügt. Zu dieser Zeit wird sich dann der 32. König von Shambala, Rudra Cakrin, der „Zornvolle mit dem Rad“, von seinem Thron erheben und ein mächtiges Heer gegen die Eindringlinge zu Felde führen. In dieser letzten großen Schlacht werden der böse König der Barbaren und sein Heer endgültig vernichtet. Gerahmt.Bedeutende deutsche Privatsammlung, gesammelt in den 1970er und 80er Jahren, hauptsächlich erworben bei Schoettle Ostasiatica, StuttgartVgl. E. Bernbaum, Der Weg nach Shambhala - auf der Suche nach dem sagenhaften Königreich im Himalaya; Papyrus Verlag GmbH, Hamburg, 1982 „Das Königreich von Shambhala ist in Deinem eigenen Herzen“ (Bernbaum, S. 32)Publ. Thangka Kalender 1990, Windpferd Verlag, Monat SeptemberAltersspuren, Knickfalten

Gießgefäß 'yi' aus ChalzedonChina, wohl Streitende Reiche/ frühe westliche Han-DynastieL. 9,5 cmFein geschliffener, eiförmiger Becher mit flachem, ovalem Boden und abgerundeten Seiten und U-förmiger Tülle, mit Inkrustationen.Sammlung Julius Eberhardt (1936 - 2012), Wien, versteigert Nagel 2.11.2013, Lot 3120 - Süddeutscher PrivatbesitzPubl. : Regina Krahl: Sammlung Julius Eberhardt. Frühe Chinesische Kunst, Bd. 1, Hongkong 1999, S. 148f. Für einen ähnliches yi aus Silber vgl. Jenny So: Eastern Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collection, Washington D.C. 1995, S. 356, Abb. 73.3Altersspuren

Großes Becken 'pan' auf drei Beinen mit InschriftChina, Zeit der Streitenden ReicheB. 48,4 cmAn der Innenseite des groBen Ritualwasserbeckens, dessen Oberfläche glatt und ohne jede weitere Dekoration geblieben ist, liegen gegenüber den Griffe in der dicken Malachitpatina Abdrücke von geflochtenen Bast(?)matten. Beide großen Handgriffe tragen an ihrer Oberseite jeweils eine flach reliefierte, aber ganz exakt gezeichnete, gut gegossene, mächtige Taotie-Maske. Innen am Boden lange Inschrift. Bronze gegossen, bläulichgrüne Patina, malachit- und erdfarbene Inkrustierungen, an der Unterseite des Beckenbodens einige nicht abgetragene Gussgrate.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben in den frühen 1990 bei E. & J. Frankel, New York, laut Angaben aus einer alten New Yorker Privatsammlung, in den 1920er Jahren gesammeltPubl. Zeileis: "From Shang to Qing - Three and a Half Millennia of Chinese Bronze", 1999, Nr. 94, S. 270-271Wenige kleine Rep.-Stellen, größflächig grün patiniert

Feines Ritualgefäß vom Typ 'pou' oder 'lei'China, Östliche Zhou-Dynastie/ Zeit der Streitenden ReicheH. 23 cmDie Dekoration besteht hier aus charakteristischen Drachen-Musterbändern, durch Reifen mit Seildekor innerhalb doppelter Konturlinien voneinander getrennt. Die gesamte Oberfläche des Gefäßkörper wurde geschmückt, nur Hals und Fuß sind ausgespart. Interessanterweise verlaufen insgesamt sechs Linien mit Seildekor senkrecht abwärts. Bronze gegossen, weitgehend gleichmäßig dünne grüne und bräunliche Patina, teilweise größere Bereiche von weißlichen Zinnoxyd-Anreicherungen an den undekoriert gebliebenen Stellen an Gefäßhals und -fuß.Bedeutende österreichische Privatsammlung, erworben in den frühen 1990er Jahren bei E. & J. Frankel in New York, laut deren Angaben aus einer alten New Yorker Privatsammlung, in den 1990er Jahren gesammeltPubl. Zeileis: "Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesischer Bronze", 1999, Nr. 86, S. 252-253A larger bronze lei dated to the late Spring and Autumn/early Warring States period of similar proportions, was excavated in 1980 in Huailai Ganzibao, Hebei province. See Zhongguo Qingtongqi Quanji - 15 - Beifang minzu, Beijing, 1995, p. 131, no. 194. See, also, the lei in the Qing Court collection illustrated in The Complete Collection of Treasures of the Palace Museum - 27 - Bronze Ritual Vessels and Musical Instruments, Hong Kong, 2006, p. 209, no. 133Etwas best. und berieben, Altersspuren

Bronze des Tianguan mit LackvergoldungChina, 17. Jh.H. 37 cmDer Daoist in schwerem Guss, sitzend als Würdenträger, trägt eine kunstvoll verzierte Amtsmütze mit langen, wallenden Bändern, den Bart herabhängend, und hält ein Zepter in den Händen. Holzständer.Aus einer alten württembergischen Sammlung, vor 1990 gesammeltDie Figur des unsterblichen Daoisten stellt Tianguan, das Himmelsamt, dar, einen der drei hohen Beamten des Daoismus, der manchmal auch als "Sterngott des Glücks" bezeichnet wird. Der Daoismus blühte in der Ming-Dynastie unter kaiserlicher Schirmherrschaft auf, insbesondere unter den Kaisern Jiajing und Wanli, die glühende Verfechter der daoistischen Praktiken waren. Vgl. eine große Bronzefigur des Mingzhen dadi aus der Ming-Dynastie, die sich heute im Alten Bronzeschrein in den Wudang-Bergen befindet, illustriert von Zhang Jiyu, The Great Series of Daoist Immortal Statues, Beijing, 2012, S. 361 vgl. eine ähnlich gekleidete vergoldete Bronzefigur von Tianguan, 16. Jahrhundert, die bei Christie's New York am 20.3.2014, Los 1627, verkauft wurdeAltersspuren, gefüllte Bruchstellen an der Seite

Aus der Lebensgeschichte des Großen Reformators und Gelehrten Tsong Khapa (1357-1419)Tibet, 18./ 19. Jh.64,6 x 43,6 (127,5 x 73,3) cmDieses Jataka-Thangka, das vorletzte einer Serie von insgesamt fünfzehn Rollbildern, zeigt in der Mitte der Malerei den Großen Gelehrten Tsong Khapa, in seiner traditionellen Darstellung. Er trägt die gelbe Spitzhaube, mit den herabhängenden Lappen. Als Bekleidung trägt er die typische ärmellose Weste eines Lama, die von ihm selbst als Bekleidungsstück für die Mönche eingeführt wurde. Desweiteren einen Rock mit gelbem Gürtel, und einen Mantel, zusammengesetzt aus einzelnen Stoffstücken - das Flickengewand der Besitzlosigkeit. Seine rechte Hand zeigt die Geste der Argumentation und hält gleichzeitig einen Stängel der blauen Utpala-Blüte mit dem Schwert der Erkenntnis, das er von dem Bodhisattva Manjushri übertragen bekam. Seine linke Hand liegt im Schoß mit einem Tuch ein Buch haltend, möglicherweise eines seines selbst verfassten Werke. Gleichzeitig hält er einen weiteren Stängel einer Utpala-Blüte auf der das Große Mahayana-Weisheitsbuch der Prajnaparamita liegt, ebenso ein Attribut Manjushris. Mit übereinandergeschlagenen Beinen sitzt er auf einem Lotos mit der weißen Mondscheibe, Sinnbild der „Relativen Wahrheit“ der friedlichen Gottheiten, im Gegensatz zur orangefarbenen Sonnenscheibe der „Absoluten Wahrheit“, wie sie den zornvollen Gottheiten als Sitz dient. Sie sind Sinnbilder der Erscheinungswelt (samsara) - im Gegensatz zur Leerheit (nirvana). Außerhalb der strahlenden Aura des Gelehrten sind verstreut, in harmonisch bewachsener Landschaft, zahlreiche Szenen aus seinem Leben und Wirken dargestellt. Jede Szene ist mit einer kleinen Zahl versehen, die auf den knappen Legendentext in der schwarzen Schriftleiste am unteren Rand der Malerei bezug nimmt. Leider sind die Zahlen undeutlich oder kaum mehr sichtbar, so daß eine Platzierung nur schwer möglich ist. Die einzelnen Legenden betreffen die Zahlen: 176 - 188. Die Hängung der einzelnen Rollbilder folgte einer bestimmten Anordnung, wobei vom zentralen Bild ausgehend die übrigen Rollen im Wechsel links und rechts von der Mitte platziert wurden. Das vorliegende Rollbild ist als 6. von links bezeichnet, und somit das Vorletzte der gesamten Serie. Tempera und Gold auf Baumwollgewebe, originale Seidensatin-Einfassung, mit Goldbroschierung. Widmung, Rückseite:„Begehe nicht einmal eine einzige Untat;Verhalte dich mit äußerster Tugendhaftigkeit.Zähme auch deinen eigenen Geist vollständig.Dies ist die Lehre des Buddha.Die Verpflichtungen des Körpers sind gutdie Verpflichtungen der Rede sind gut,gleichermaßen sind die Verpflichtungen des Geistes gut.Voll Ordinierte, die alle [diese Regeln] bewahren,werden von allen Leiden befreit werden.“Bedeutende deutsche Privatsammlung, in den 1970er und 80er Jahren gesammelt, großteils bei Schoettle Ostasiatica, Stuttgart erworbenPubliziert: Thangka Kalender 1997, Windpferd Verlag, Monat NovemberZitat aus dem „Pratimoksha-Sutra der Nonnen“)s. G. Tucci, Tibetan Painted Scrolls; La Liberia Dello Stato, Roma MCMXLIX (1949); p. 433 (176-188); 531, fig.120 (siehe englischer Text)Berieben, part. etwas rest.

Seltener Weihrauchbrenner in Form einer EnteChina, späte Westliche oder frühe Östliche Han-Zeit, ca. 100 v.Chr.-100 n.Chr.L. 19 cmDas elegant geformte und für seine Zeit sehr charakteristische Weihrauchgefäß wurde in zwei Teilen gegossen, der sehr fein durchbrochen gearbeitete Rücken ist abnehmbar. Bronze gegossen in zwei Teilen, grüne und hell- bis dunkelbraune Patina.Bedeutende österreichische Privatsammlung, 1989 bei Susan Chen in Hong Kong erworbenPubl. Zeileis: 'Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende Chinesische Bronze', 1999, Nr. 140, S. 350Ein praktisch identisches Vergleichsstück ist aus der kaiserlichen Sammlung der Qing ist publiziert 'Bronze Articles for Daily Use - The Complete Collection of Treasures in the Palace Museum', Hongkong 2006, nr. 94, S. 112Partiell grün patiniert, Altersspuren, berieben

Besatzstück in Form eines Drachen aus Bronze mit grüner PatinaChina, östliche Zhou-DynastieL. 16 cmDas schön modellierte Tier, dessen Flanken mit erhabenen, und nicht, wie zu jener Zeit sonst oft üblich, nur eingravierten Wolken- und Spiralmotiven dekoriert sind, wendet seinen Blick über den etwas gebogenen Rücken nach hinten, der Schwanz ist eingerollt. Vermutlich dienten solche Stücke als Handgriffe von Gefäßen oder anderen Geräten.Bedeutende österreichische Privatsammlung, in den 1990er Jahren gesammeltPubl. Zeileis: "Von Shang bis Qing - Dreieinhalb Jahrtausende chinesischer Bronze", 1999, Nr. 118, S. 318Ein diesem ganz ähnlicher Drache aus der selben Periode ist publiziert bei Jessica Rawson, 'Western Zhou Ritual Bronzes from the Arthur M. Sackler Collections', Vol. Il, S.122Altersspuren, minin. best.

Mostly 20th cent. but also w. some 19th cent. specimens, for owners whose names begin with R (approx. 100) or S (approx. 225). Various sizes, techniques and artists, partly signed in pencil, all but a few tipped onto mounts, loosely inserted in alphabetical order in 3 portfolios.Incl. some duplicates/ variants. Comprised of ex libris for a.o.: Gustav Radbruch; Fritz Redl; Reichsdruckerei; Otto Reineke; Wolfgang Rikkert; Carl Rinck; Oskar Roick; P. Roller; Andreas Rothe; Maria Rudy; Diana Ryheul; Ferdinand Saffe; Carl Saggau; Hans-Dieter Sailer; Hugo Schaut; Milla Schloyer; Grete Schnürer; Christian Schütz; Günter Schwinn; Ilse Seisser; Hanna Spiegel; Max Steger; Leni Stolle; August Sulger; and St. Szymanski. (total approx. 325 in 3 portfolios)

Year 1, complete in 11 vols. (monthly and Nov.-Dec. double issue). Amst., De Hooghe Brug, Jan. 1918-Dec. 1918. Large 4to. Raffia-bound, orig. covers, extensively ill. (1st issue w. pasted plates). Cover des. by a.o.: J.L.M. Lauweriks; M. de Klerk; H. Krop; C.J. Blaauw; R.N. Roland Holst; H.A. van Anrooy; E.J. Kuipers; C.A. Lion Cachet; J. Sluijters; S. Jessurun de Mesquita; and W. van Konijnenburg. Inserts in nos. 2; 4; 5; 7; 8; and 11/12. Edges sl. worn, otherwise in good condition. An excellent set of the rare 1st year. (total 11)

(...). Leyden, S. Luchtmans/D. Haak, 1725. 2 vols. (126),620,(43); (2),634,(57) p. Contemp. unif. vellum, 2 different woodcut title-vignettes, large fold. engr. portrait of the author, 1 fold. plate.Added: Landrechten van Over-Yssel (...). Deventer, Jan van Wyk, 1724. 2 vols. in 1. (4),158; (1),162,(12) p. 4to. Contemp. vellum, fold. engr. title-p. depicting coat of arms. (total 3)

varvattende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant (...). Dordrecht, S. onder de Linde, 1687. (16),1358,(24) p. 4to. Incl. the following etched/ engr. plates outside collation: frontisp.; fold. profile; large fold. map; 10 portraits; 1 large fold. plate w. coats of arms; 4 large fold. historical prints by Romeyn de Hooghe and others (strictly following the binder's index at the end); 1 extra large fold. portrait of Andreas Colvius by S. Savery, 1646; and many woodcut (some engr.) coats of arms in the text. Very finely bound in late 18th cent. richly gilt red morocco by the "Curved Lacework Bindery" of Hendrik de Haas (active 1765-1800), richly dec. covers, turn-ins, board edges and spine w. dec. compartments between raised bands, a.e.g., gauffered border, corner fleurons, w. the orig. marbled board slipcase and mor. letterpiece preserved, loosely inserted business card of Mr. C. Baron Speijart van Worden (Breda), w. manuscript annotation: "Den Weledelgeboren Heer J.J.G. Blussé van (printed name) met beleefde dankzegging voor verleend gebruik."Fold. map and plate w. coats of arms backed, the latter w. large tear, occas. sm. internal defects such as sl. waterst, the letterpiece on the spine might be of a later date, sm. scratches on binding, otherwise in excellent condition. Storm van Leeuwen, Dutch Dec. Bookbinding, IIA, p. 500-510, mentions Blussé as client of Hendrik de Haas. This copy w. fine provenance: it has always been in the Blussé family, known for the famous Dordrecht publ. and bookseller's firm Blussé, given by descent to the present owner. Nijhoff/ Van Hattum 17; Landwehr, Romeyn de Hooghe as Book Ill., 45. See also lot 281 in this auction.

von A. Kubin. München & Leipzig, G. Müller, 1913. Dec. boards. Good copy. (2) Sansara. Ein Cyklus ohne Ende. München, Muller, 1911. Text and portfolio w. 36 (of 40) lithographs by Kubin. Folio (45 x 32 cm) Portfolio dam. (3) G. Flaubert. Der Büchernarr. Mit Lithographien von Alfred Kubin.Hannover, 1929. Bookplate (publisher's) S. Fischer. Cl.-and 1 more. (total 5)

Vol. 15-17, 19-21 and De "U" Straal. Blake et Mortimer, 1991-2018. Hc. in red cloth, gilt title and mounted plate, numbered, incl. (signed) exlibris. All excellent copies.(1) De "U"Straal. (2) De Vloek van de Dertig Zilverlingen vol. I. (3) De vloek van de dertig Zilverlingen vol. II. (4) De Staf van Putarchus. (5) De Eed van de Vijf Lords. (6) Het Testament van William S. (7) De Vallei der Onsterfelijken. (total 7)

amplissimorum magistratuum auctoritate instaurata. Leiden, S. Luchtmans, 1732. (24),164,(16)p. 8vo. Hcalf, engr. frontisp. by F. Bleyswyck, woodcut title-vignette, 4 engr. plates of "Characteres qui apud medicos authores vulgo occurrunt".Binding worn and stained, foxing, p. edges worn. Overall in good condition. (2) Pharmacopoeia Collegii Regalis Medicorum Londinensis, editio nova. Leiden, A. and J. Honkoop, 1788. (XIV),116,(20) p. 8vo. Spine and covers worn, sl. foxing, p. edges worn. Otherwise in good condition. -and 2 others.

-

977178 item(s)/page